dignitas

Jurnal Hak Asasi ManusiaVolume VII No. 1 Tahun 2011 ISSN 1693-3559

Dewan Redaksi:

Sandra Moniaga, Soetandyo Wignjosoebroto,

Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum; Redaktur Pelaksana: Widiyanto Staf Redaksi: Betty Yolanda, Ikhana Indah, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin; Sekretaris Redaksi: E. Rini Pratsnawati Sirkulasi dan Usaha:

Khumaedy

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ery Seda, Ifdhal Kasim, Karlina L. Supeli, Todung Mulya Lubis, Yosep Adi Prasetyo;

Jurnal

Dignitas

merupakan jurnal yang terbit dua kali setahun,setiap Juni dan Desember, dengan mengangkat isu utama mengenai hak asasi manusia. Tulisan yang diterbitkan di jurnal ini memandang hak asasi manusia secara multidisipliner. Bisa dari sudut pandang hukum, filsafat, politik, kebudayaan, sosiologi, sejarah, dan hubungan internasional.

Tema yang diterbitkan diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan meramaikan diskursus hak asasi. Kehadiran Jurnal

Dignitas

ini ingin mewarnai perdebatan hak asasi yang ada.DAFTAR ISI

EDITORIAL

FOKUS ______ 7

Politik Negara dan Kondisi HAM

oleh Rocky Gerung ______ 9

Milisia Islamis, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

oleh Noorhaidi Hasan ______ 19

Kekerasan Aparat, Mengapa Masih Terjadi?

oleh Ikrar Nusa Bhakti ______ 39

RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan

oleh Mufti Makaarim ______ 49

DISKURSUS

Komnas HAM dan Tantangannya Dewasa Ini

oleh Ifdhal Kasim ______ 71

Peran Kejaksaan dalam Masalah Hak Asasi Kekinian

oleh Domu P. Sihite ______ 85

HAM dan Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia

oleh Iza Fadri ______ 103

OASE

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Hukum Progresif

oleh Yance Arizona ______ 123

TINJAUAN

Film Imagining Argentina; Melawan Penghilangan Masa Lalu dengan Nujum

oleh I Gusti Agung Ayu Ratih ______ 143

KONTRIBUTOR ______ 153

PEDOMAN PENULISAN ______ 155

PROFIL ELSAM ______ 157

______ 3

dignitas

Jurnal Hak Asasi ManusiaEDITORIAL

Sidang Pembaca yang terhormat,

Jurnal Dignitas hadir kembali setelah sekian lama tak menyapa. Kami mengalami restrukturisasi dan perubahan manajemen. Dignitas kali ini tampil lebih cair dengan isi yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Nama rubrik berubah. “Fokus Kajian”, “Landasan Teoritis”, dan “Tinjauan Wacana” diganti dengan “Fokus”, “Diskursus”, dan “Tinjauan”.

Di edisi ini kami juga hendak mengenalkan satu rubrik baru, “Oase”. Rubrik ini diisi riwayat biografis seorang tokoh, kelompok, organisasi, atau terhadap karya-karya mereka yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia atau hukum. Pada dasarnya ia ingin menyajikan gagasan besar mereka secara utuh.

Restrukturisasi berjalan seiring dengan proses pengerjaan edisi ini. Di edisi ini kami mengadakan sebuah simposium kecil bertemakan “Negara dan Masalah Hak Asasi Manusia Kekinian”. Simposium mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional HAM, dan pemerhati. Semua makalah yang dipresentasikan kami terbitkan, melengkapi tulisan lain yang telah masuk sesuai dengan tema yang kami angkat di edisi ini: “HAM dan Realitas Transisional”.

Kami melihat perlunya mengulas situasi aktual dengan pendekatan HAM secara lebih akademis. Kita tampaknya terjebak dalam realitas transisional yang tak menentu. Peradilan terhadap kejahatan masa lalu tak kunjung menghadirkan keadilan bagi korban. Banyak kasus yang penanganannya mandeg di Kejaksaan Agung.

Perdebatan antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM mengenai kemandegan penanganan kasus pelanggaran HAM berat tercermin jelas dalam tulisan masing-masing. Menurut Domu P. Sihite, Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat Kejasaan Agung, dalam tulisannnya, berargumen bahwa perlunya pembentukan Pengadilan HAM terlebih dulu guna menangani kasus-kasus masa lalu sesuai dengan criminal justice system.

Dengan menunjuk contoh kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, Kejaksaan tak perlu menunggu dibentuknya peradilan dulu. Tapi institusi penuntut tersebut harus tetap memproses kasus yang telah selesai diselidik oleh Komnas HAM. Perbedaan pendapat kedua institusi ini yang menguras energi penanganan HAM belakangan ini.

Rocky Gerung memaparkan keprihatinannya mengenai rezim sekarang yang lebih mementingkan pencitraan diri daripada bertindak tegas ketika pluralisme sosial berada dalam ancaman. Rocky termasuk salah satu pemateri dalam simposium, hanya saja tulisan dosen filsafat Universitas Indonesia ini lebih sesuai ditaruh di rubrik “Fokus”. Tidak di “Diskursus” bersama tiga tulisan panelis lainnya.

Noorhaidi Hasan, seorang intelektual muda Islam, mengulas secara tajam mengenai menjamurnya organisasi Islam berhaluan keras di masa transisi saat negara mengalami erosi kekuasaan. Dosen UIN Sunan Kalijaga tersebut menyebut beberapa kelompok milisi Islam yang berdiri selama periode pasca kolaps-nya kekuasaan Orde Baru, berikut dengan ciri organisasi masing-masing.

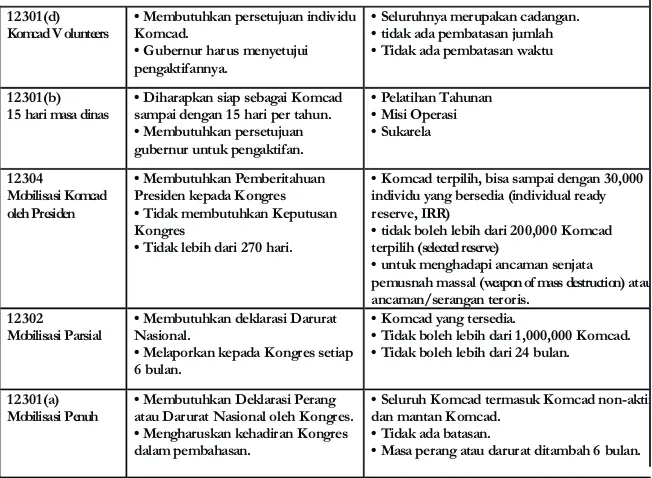

Alih-alih menangani maraknya ekstremisme yang mengarah ke anarkisme, negara justru sibuk melakukan rekonsolidasi kekuasaan. Ini bisa terlihat dari upaya Pemerintah dan aparat yang gigih untuk mendorong penguatan peran intelijen negara dalam penanggulangan kasus-kasus sosial. Pun demikian dalam mendorong wajib militer bagi seluruh warga negara melalui RUU Komponen Cadangan Pertahanan Nasional. Mufti Makaarim secara konseptual mengkritisi RUU yang sempat menjadi kontroversi di ruang publik.

Ikrar Nusa Bhakti memberikan analisisnya, mengapa kekerasan yang melibatkan aparat masih sering berlangsung meski situasi sosial-politik lebih terbuka. Profesor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menulis secara sederhana namun tetap saja secara tajam menguraikan masalah tersebut.

Tjip. Gagasan beliau sangat genuine dengan konteks Indonesia yang memiliki masyarakat sangat plural. Prof. Tjip meminta para penegak hukum supaya tidak sekedar menjadi kepanjangan UU tapi juga perlu memperhatikan wisdom atau kebajikan dalam masyarakat.

Selamat membaca!

Widiyanto

Politik Negara dan Kondisi HAM

Rocky Gerung

Abstraksi

Di tengah menguatnya politik pencitraan kepemimpinan nasional, deretan permasalahan hak asasi aktuil menjadi terpinggirkan.

Politik pemerintahan lebih memilih gemar melantunkan keberhasilan dalam deretan statistik ketimbang bekerja dalam

diam. Kepemimpinan yang demikian seolah gamang bila diperbenturkan dengan realitas bahwa keberagaman berada dalam

ancaman. Padahal kehadiran negara dalam menjamin harmoni merupakan sebuah keniscayaan. Dengan dalih netralisme, negara

justru membiarkan sekelompok warga melakukan persekusi terhadap kelompok warga lainnya.

I

Terbatas pada wacana, Pemerintah hari ini terus memujikan prestasinya dalam soal HAM. Juga dengan retorika wacana itu, Presiden mengumpulkan dukungan internasional untuk kepemimpinan nasionalnya. Dalam berbagai pidato di forum dunia, Presiden "melaporkan" perkembangan positif soal HAM di dalam negeri.

Waktu kita mengupayakan perubahan politik satu dekade lalu, tesis hak asasi manusia menjadi dasar rasional kemestian itu. Dalam kontras etika politik terhadap rezim otoriter, kita menghendaki suatu perubahan kualitatif, yaitu perubahan yang meliputi susunan pikiran pemerintahan, susunan lembaga-lembaga demokrasi dan susunan norma-norma publik. Kepentingan kita adalah membangun sebuah sistem politik dan tata pemerintahan yang rasional, etis, dan efektif. Harapan segera pada penghormatan HAM mendorong diskursus perubahan itu menjadi perjuangan politik yang serius. Hampir seluruh energi aktivis LSM dikuras untuk pertaruhan kualitatif itu. Sekali dalam sejarah, keinginan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang demokratis, bermartabat, dan berkeadilan, kita pertaruhkan untuk proyek historis itu. Pendeknya, ada obsesi yang nyaris patologis terhadap sebuah Indonesia yang “baru”.

Perubahan memang tiba, tetapi bukan secara “revolusioner”. Kita bahkan memodifikasi suasana “perjuangan” itu dengan tema yang lebih kultural: “reformasi”. Penghalusan metode dan pelembutan harapan sebetulnya sudah dengan sendirinya menurunkan kualitas perubahan yang diharapkan. Dan memang itulah yang terjadi.

Perubahan yang kita peroleh adalah perubahan kuantitatif semata: unsur dan metode politik Orde Baru masih diikutsertakan dalam struktur pemerintahan baru. Sikap permisif itu juga berdampak pada agenda-agenda perjuangan HAM. Begitulah kita menyaksikan satu demi satu tuntutan-tuntutan substantif tentang Pengadilan HAM berubah menjadi debat prosedural di DPR.

Kerumitan dalam menyusun hukum acara pengadilan HAM adalah tanda nyata tentang masih berkuasanya kepentingan-kepentingan lama dalam semua pemerintahan reformasi sampai hari ini. Yang hendak diperlihatkan secara tepat oleh sejarah adalah bahwa ingatan kolektif kita tentang kejahatan kemanusiaan sangat mudah disulap menjadi transaksi material oleh permainan politik elit. Begitulah kita saksikan berturut-turut “proposal penyelesaian” kasus-kasus berat pelanggaran HAM itu diselesaikan secara “perdata” dengan kesepakatan ganti rugi finansial dan “tanda penghargaan” negara pada korban atau perwakilannya.

Momentum adalah faktor produktif untuk memelihara isu dan memperjuangkan penuntutan keadilan HAM. Itulah dasar konsep

Politik Negara dan Kondisi HAM

“transitional justice”. Tetapi momentum itu sesungguhnya telah kita abaikan sejak awal transisi reformasi satu dekade lalu. Suasana transisional tidak mungkin bertahan dalam benak publik ketika tuntutan-tuntutan kehidupan ekonomi riil mulai menggantikan isu pemerintahan yang bersih. Masuk dalam putaran kebutuhan sosial, dan terlilit dalam kepentingan oportunistik individual, sejumlah tokoh HAM juga melambat dalam artikulasi dan advokasi perjuangan HAM. Sebaliknya, konsolidasi elite melalui institusi partai politik menghasilkan oligarki kepentingan di parlemen. Dan oligarki inilah yang secara ideologis menentang perluasan isu HAM dalam politik nasional. Bahkan dalam kenekatan politik yang memalukan, gagasan pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Suharto, cukup kuat mendapat dukungan di masyarakat. Rekayasa semacam ini memperlihatkan sekali lagi pendeknya memori etis masyarakat akibat ketidakpastian ekonomi politik hari-hari ini.

Sepertinya, kerinduan pada “basic needs” yang disediakan Orde Baru, tidak dapat dibatalkan oleh harapan pada ide demokrasi semata-mata. Tetapi sebetulnya, kemuakan terhadap hipokrisi politik elitlah yang membatalkan harapan publik terhadap demokrasi. Keadaan ini justru memperburuk penyelesaian tuntutan keadilan pelanggaran HAM karena diskursus agama kemudian menggantikan semboyan-semboyan liberal para pejuang HAM.

Dalam tampungan politik agama, stigmatisasi HAM sebagai “bukan kultur Indonesia” dan “mengusung sekulerisme”, justru memperkuat basis konsolidasi politik agama berhadap-hadapan dengan para pejuang sekuler HAM. Insiden penyerangan kantor-kantor pembelaan HAM dan penganiayaan aktivis-aktivisnya secara transparan memperlihatkan permusuhan ideologis antara kekuatan konservatif yang berbasis politik agama dengan gerakan HAM. Menempelnya isu HAM dengan kultur liberal-barat, sekaligus mengentalkan stigma perjuangan HAM sebagai perjuangan kepentingan Barat-liberal-sekuler. Hak Asasi Manusia bahkan harus diucapkan dalam nada penghinaan, kesesatan, dan agitasi oleh beberapa pejabat negara. Dari isu perjuangan, ide HAM berubah menjadi isu yang diolok-olok. Kehilangan momentum adalah sebab utamanya.

II

Tetapi yang lebih mengkuatirkan dari sekadar soal momentum yang hilang, adalah sikap Presiden SBY yang sangat medioker dalam isu HAM. Dalam konflik berbasis agama akhir-akhir ini, sikap mengelak Presiden untuk terlibat dalam pengambilan keputusan final justru memberi angin pada pelanjutan praktek intoleransi dan kekerasan dalam perselisihan sosial yang berbasis agama itu. Kesan yang hendak ditampilkan Presiden adalah seolah-olah ia tidak ingin berpihak dalam konflik yang menyangkut keyakinan keagamaan. Dengan cara itu hendak ditampilkan sifat netral dan adil dari Presiden.

Tetapi sebetulnya, dalam soal yang menyangkut kebebasan beragama, Konstitusi telah menjaminnya secara final. Artinya, terhadap kelompok manapun yang mengganggu pelaksanaan kebebasan warga negara itu, Presiden harus menyatakan sikap konstitusionalnya, dan bukan sikap politisnya. Jelas bahwa sikap politis Presiden adalah sikap ambigu yang memperlihatkan ketidakmampuan kepemimpinan, tetapi sekaligus pragmatisme politik untuk mempermainkan kekuatiran publik dan mengubahnya menjadi keuntungan bagi kelanjutan kepemimpinan politiknya.

Berkali-kali soal pluralisme dan toleransi diucapkan Presiden dalam forum-forum internasional. Tetapi fakta di dalam negeri memperlihatkan pembiaran negara terhadap warga negara yang mencari perlindungan konstitusional atas pelanggaran haknya yang paling dasar, yaitu kebebasan berkeyakinan. Tentu kita dapat menganalisis keadaan ini dari sudut pandang kalkulasi strategis Presiden dalam memelihara legitimasi politiknya.

Soal kebebasan berkeyakinan terlalu asasi untuk dipertukarkan dalam pasar kepentingan politik. Ketidaktegasan Presiden inilah yang melegalisir politik diskriminasi di berbagai daerah. Pun dengan alasan itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama secara terbuka memperlihatkan sikap bias dalam menanggapi soal kebebasan beragama itu. Dalam pandangan yang paling awam sekalipun, sikap “buta huruf konstitusi” para pejabat negara itu adalah sponsor utama pengerasan konflik agama di negeri ini.

Politik Negara yang diskriminatif itu terhubung secara konsisten dengan kondisi politik kewarganegaraan kita. Warga negara tidak dipahami dalam kedudukan egaliternya terhadap

Politik Negara dan Kondisi HAM

konstitusi, melainkan dipahami pertama-tama berdasarkan kedudukan mayoritasnya dalam soal agama. Pemahaman komunalistik ini membelah warga negara dalam dikotomi yang berbahaya: ada warga negara mayoritas, ada warga negara minoritas. Pembelahan itu sekaligus menyodorkan realitas politik baru: ada warga negara yang soleh, ada warga negara yang sesat. Tentu saja sangatlah berbahaya membiarkan definisi diskriminatif ini menjadi “pretext” dalam pergaulan antara warganegara. Kesolehan kini menjadi lebih utama dari “ketaatan membayar pajak” misalnya. Padahal, kewarganegaraan hanya boleh diselenggarakan berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum publik. Kesolehan tidak dapat diukurkan pada kewarganegaraan.

Kesolehan hanya diukurkan pada seseorang dalam komunitas keagamaannya. Tetapi pemahaman ini bahkan tidak masuk dalam kecerdasan para anggota DPR. Sekaligus ini menunjukkan tidak adanya kurikulum pendidikan “citizenship” di dalam partai.

Memahami prinsip kewarganegaraan sebagai ketaatan pada hukum publik semata merupakan kondisi yang diperlukan untuk menyelenggarakan penghormatan pada HAM. Mendefinisikan kewarganegaraan dalam makna kesetaraan hak berdasarkan kitab konstitusi (bukan kitab suci), adalah pelajaran politik pertama yang seharusnya diberikan pada anggota DPR. Agenda ini sangat berkaitan d e n g a n k e s a d a r a n d a n k e s e r i u s a n p a r l e m e n d a l a m mengkampanyekan ide HAM. Sebaliknya, tanpa pemahaman itu, kita menyaksikan setiap hari kemunduran wawasan kenegarawanan para wakil rakyat.

Amat sukar kita menyaksikan perdebatan politik di antara politisi yang secara sugestif memberi inspirasi pada rakyat tentang ide kesetaraan, ide kemerdekaan pikiran, dan ide keadilan sosial. Yang terdengar riuh adalah kalimat-kalimat demagogis, pertanda ketidakpahaman yang memalukan dari seseorang yang dipilih untuk mengucapkan Konstitusi secara fasih dan menerangkan hak-hak asasi secara benar.

utama kewarganegaraan seseorang. Hak Asasi Manusia, dengan konsep inti kedaulatan individu dan penghormatan pada kebebasan pikiran, niscaya ditolak dalam konstruksi masyarakat yang hirarkis semacam itu.

Bekerjanya politik kesolehan itu juga tampak dalam suasana pendidikan nasional kita. Komunalisme makin mendahului kurikulum berbasis konstitusi. Komunalisme bahkan menjadi superkultur dalam komunitas akademik yang seharusnya rasional-liberal. Kehidupan perguruan tinggi kita sedang menjauh dari basis kerja ilmu pengetahuan: rasional, sekuler, kritis, kontestasi. Suasana akademik yang penuh dengan hirarki palsu, juga diam-diam menjadi tempat persemaian intoleransi dan nilai-nilai absolut anti kesetaraan manusia. Kampus yang menutup diri dari politik rasional, justru menyediakan peluang bagi berbagai diskursus absolut yang menghindar dari debat publik dan skrutinisasi teoretik. Sekali lagi kultur semacam itu selalu curiga dan memusuhi ide HAM.

III

Soal yang paling mengkuatirkan dalam upaya pemajuan nilai-nilai HAM tidak saja dalam aspek pembiaran negara terhadap masalah toleransi dan kemajemukan. Dalam hal pembelaan hak-hak perempuanlah terutama terasa diskriminasi negara. Partisipasi politik perempuan yang hendak diselenggarakan dengan asas "affirmative action", telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, momentum untuk menyamakan "garis start" politik antara laki-laki dan perempuan, hilang. Atas alasan kesetaraan peluang partisipasi, MK sesungguhnya telah mengabaikan kondisi sosio-historis yang meminggirkan perempuan dari politik. Fakta ini memperlihatkan miskinnya pengetahuan Negara tentang historisitas konsep HAM.

Tetapi kita dapat menganalisa soal ini dari sudut pandang "politik nilai mayoritas", yaitu paham kebudayaan (entah atas dasar tradisi atau agama) yang terus mengunggulkan laki-laki dalam kehidupan politik. Konstruksi kebudayaan yang misoginis itu, sering memperoleh pembenaran melalui konsep "local wisdom". Padahal, berbagai format regulasi tubuh perempuan (dari mitos sampai Perda), pada akhirnya berujung pada penihilan partisipasi politik perempuan.

Politik Negara dan Kondisi HAM

Tetapi bukan sekedar pada konstruksi kebudayaan soal representasi politik perempuan terhambat. Pada tataran formal partai pun, pengakuan terhadap kepemimpinan politik perempuan masih tetap sebatas basa-basi manipulatif elite partai. Kepemimpinan perempuan masih sebatas fungsi-fungsi domestik dalam struktur pimpinan partai.

Keadaan yang sama berlaku di dalam parlemen. Bahkan upaya penyatuan isu dan kepentingan perempuan melalui "kaukus perempuan", tetap melowongkan intervensi partai di dalam pengambilan keputusan.

Politik perempuan dalam upaya penegakan HAM, pada dasarnya adalah politik untuk memperjuangkan berlapis-lapis hambatan: kultur, hukum, kebijakan politik, struktur ekonomi. Dengan itu kita pahami bahwa pada perempuanlah seluruh jenis logika ketidakadilan beroperasi: biologis, ideologis, psikologis.

Karena itu, menemukan hakikat ketidakadilan melalui 'pengalaman perempuan' adalah orientasi paling origin di dalam upaya menghidupkan diskursus HAM. Tentu saja orientasi itu bukan dimaksudkan untuk mengeksklusifkan "keperempuanan" atau menciptakan esensialisme identitas perempuan. Pokok soal yang hendak dikemukakan adalah bahwa terhadap kelompok yang paling mengalami ketidakadilan, ke arah itulah seharusnya energi perlindungan negara seharusnya ditujukan.

Cerminan pemihakan negara tidak hanya harus terlihat dalam prinsip pengaturan hukum publik, tetapi juga terasa dalam praktek kesejahteraan melalui APBD yang berperspektif keadilan jender. Kewarganegaraan adalah ukuran normatif kesetaraan hak. Tetapi kesejarahan keadilan telah meminggirkan hak perempuan sedemikian lama dan sistematis. Kewarasan tindakan negara hanya dapat kita tuntut pada pemihakan afirmatif terhadap kepentingan politik keadilan perempuan.

IV

penghormatan HAM. Praktek representasi politik yang seharusnya didasarkan pada representasi elektoral, berubah menjadi representasi kepentingan elite partai. Bahkan dalam format yang lebih elitis, kepentingan parlemen secara keseluruhan hanya dikendalikan oleh sebuah oligarki yang bekerja atas prinsip transaksional semata-mata. Tukar-tambah politik di tingkat lokal, semata-mata demi kepentingan personal, dapat berlangsung dengan mengabaikan distingsi ideologis di antara partai-partai itu.

Jadi, bila sudut pandang politik parlemen masih sangat transaksional, maka terhadap isu substantif HAM, yang secara strategis dapat mengganggu kepentingan politik oligarki, pastilah hambatan akan mendahului penghargaan. Jadi, tugas untuk menciptakan suasana politik terbuka yang memungkinkan ide kewarganegaraan dan HAM tumbuh wajar di masyarakat, sejak awal akan ditelantarkan oleh wakil-wakil rakyat itu.

Kita memiliki peralatan demokrasi yang lengkap, tetapi itu semua dipergunakan untuk memperkuat struktur oligarki. Contoh mutakhir dalam isu ini adalah lolosnya UU Partai Politik yang secara teknis justru menghalangi lahirnya partai politik. Persyaratan ketat pada undang-undang itu disusun sistematis dengan akibat kemungkinan mendirikan partai politik menjadi nol. Jalan pikirannya jelas: memonopoli representasi politik dengan menghalangi hak kebebasan berserikat rakyat. Strategi oligarki adalah menghambat demokrasi dengan memanfaatkan peralatan demokrasi.

Memang ada suasana apatisme dalam masyarakat dalam memandang kebutuhan perjuangan HAM dalam kondisi mendesaknya kebutuhan ekonomi. Juga ada keletihan mental pada LSM dalam memperpanjang harapan pada demokrasi yang sesungguhnya. Situasi kesulitan ekonomi global juga mempengaruhi dukungan kelembagaan dan finansial dalam proyek HAM universal. Tetapi selalu ada imajinasi pada perubahan politik, justru pada puncak pelanggaran hak-hak paling dasar manusia. Karena itu, perubahan politik adalah kebutuhan terbaik untuk memungkinkan “kembalinya politik”. Yaitu mengembalikan etika publik ke dalam kehidupan bernegara. Infrastruktur HAM memerlukan lingkungan kewarganegaraan yang sekuler. Kita tidak dapat mencicil perubahan itu dengan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan advokasi alternatif. Kita perlu menentukan titik balik demokrasi kita justru

Politik Negara dan Kondisi HAM

pada puncak penghinaan negara terhadap hak yang paling dasar dari warga negara, yaitu kebebasan berkeyakinan. Kita boleh bernegosiasi dalam soal-soal yang menyangkut penyediaan hak-hak ekonomi karena situasi global dan kondisi sumber daya nasional. Tetapi terhadap kemerdekaan pikiran dan keyakinan, tuntutan HAM adalah absolut. Demikian juga kewajiban negara.

Milisia Islamis, Demokrasi, dan

Hak Asasi Manusia

Noorhaidi Hasan

Abstraksi

Periode paska luruhnya kekuasaan Orde Baru menjadi masa subur bertumbuhnya kelompok-kelompok Islamis. Mereka mengusung syariat

Islam sebagai solusi atas pelbagai macam problem sosial-politik yang tak kunjung tuntas diselesaikan oleh demokrasi sekuler. Di tengah ketidakjelasan arah transisi yang berjalan, kelompok-kelompok milisia itu lantas tampil ke permukaan dengan mencoba menggantikan

peran-peran negara dalam menciptakan ketertiban sosial dengan jalan antidemokrasi, kekerasan, dan sektarian. Islam oleh kelompok milisia itu

diseret menjadi tameng di arena politik kekuasaan. Berebut diskursus dominan dengan cara-cara yang kerap menodai demokrasi dan hak asasi

manusia.

Tumbangnya rezim otoriter Suharto pada 21 Mei 1998 membawa Indonesia pada transisi demokrasi yang penuh gejolak. Konflik komunal berdarah meletus di beberapa kawasan diikuti munculnya berbagai kelompok milisia Islamis, seperti Laskar Pembela Islam, Laskar Jihad, dan Laskar Mujahidin Indonesia. Mereka aktif berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan menuntut penerapan syari'ah secara menyeluruh, menggerebek kafe-kafe, diskotik, tempat perjudian, rumah pelacuran, dan sarang-sarang kemaksiatan lainnya, serta yang terpenting lagi, menyerukan jihad di Maluku, Poso dan daerah-daerah kacau lainnya di Indonesia. Melalui aksi-aksi ini, mereka mengkritik sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada, yang mereka anggap telah gagal menyelamatkan umat Islam Indonesia dari krisis yang terus berlangsung, sembari memperlihatkan tekad mereka untuk menempatkan diri sebagai pembela Islam yang terdepan.

merespon berbagai isu transnasional, terutama seputar konflik Palestina-Israel, Afghanistan, dan Irak. Paling menonjol di antara mereka adalah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). KAMMI berdiri sebagai bagian dari perluasan penyebaran pengaruh Ikhwanul Muslimin di Indonesia, yang awalnya berkembang di kampus-kampus universitas dalam payung gerakan tarbiyah. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia tumbuh sebagai bagian dari gerakan transnasional Hizbut Tahrir yang berpusat di Timur Tengah.

Kehadiran organisasi-organisasi tersebut melengkapi dan menggenapi perkembangan kelompok-kelompok vigilante jalanan serupa yang dibentuk oleh partai-partai politik, organisasi-organisasi massa, dan rezim penguasa. Di antara kelompok-kelompok ini adalah Barisan Pemuda Ka'bah, Pam Swakarsa, Pendekar Banten, Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Front Hizbullah Bulan Bintang.

Ekspansi kelompok-kelompok milisia Islamis di arena politik Indonesia tampak memperlihatkan adanya paradoks dalam dinamika transisi dan demokratisasi pasca tumbangnya rezim Suharto. Liberalisasi dan demokratisasi yang berlangsung membuka hambatan-hambatan yang selama ini membelenggu partisipasi masyarakat dalam politik. Namun hal yang sama memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dan identitas mereka di ruang publik.

Dalam konteks inilah, kelompok-kelompok milisia Islamis muncul ke permukaan, berupaya mengklaim ruang dalam situasi politik yang tengah berubah. Hanya saja, kehadiran kelompok-kelompok semacam ini sekaligus menghadirkan ancaman bagi proses demokratisasi itu sendiri. Wacana-wacana dan aksi yang mereka kembangkan di ruang publik tidak saja mengingkari prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menggerogoti fondasi HAM yang sedang tumbuh dalam atmosfer demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengkaji eksistensi kelompok-kelompok milisia Islamis dari perspektif demokrasi dan HAM.

Kelompok-kelompok Milisia Islamis

Laskar Pembela Islam (LPI) merupakan divisi paramiliter dari organisasi massa Islamis yang bernama Front Pembela Islam (FPI). Kelompok ini didirikan oleh Muhammad Rizieq Syihab (lahir 1965),

MILISIA ISLAMIS

bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain di dalam jaringan keturunan Hadrami (Arab) di Indonesia, di antaranya Idrus Jamilullail, Ali Sahil, Saleh al-Habsyi, Segaf Mahdi, Muhsin Ahmad Alatas, dan Ali bin

1 Alwi Ba'agil.

Didirikan tanpa basis kelembagaan yang jelas, LPI diorganisir secara bebas dengan keanggotaan yang terbuka. Kebanyakan anggotanya berasal dari ikatan-ikatan pemuda masjid dari penjuru Jakarta dan sejumlah madrasah ataupun pesantren di sekitar ibukota. Anggota-anggota biasa umumnya berlatar para pemuda pengangguran, termasuk kelompok-kelompok preman. Pemimpin organisasi itu mendorong para anggotanya untuk mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan rutin yang diberikan oleh Syihab, yang dengan konsisten selalu menekankan pentingnya jihad dan semangat motto “hiduplah dengan mulia atau lebih baik mati sebagai syahid.”

Dalam tempo singkat, LPI berhasil memperluas jaringannya ke kota-kota di luar Jakarta, mengaku pada 2004 telah mendirikan 18 cabang provinsi dan lebih dari 50 cabang kabupaten dengan puluhan ribu simpatisan di seluruh Indonesia. Laskar terorganisir secara semi-militer dan mempunyai sistem stratafikasi yang berbeda yang disebut dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Ia terbagi ke dalam jundi—istilah dari bahasa Arab jund yang secara harafiah berarti “prajurit”—yang sama dengan peleton-peleton, yang masing-masing terdiri dari 21 anggota. Setiap jundi dipimpin oleh seorang ra'is (kepala), yang berada di bawah seorang amir (komandan). Para amir inilah yang pada praktiknya merupakan pemimpin LPI di tingkat kecamatan. Mereka berada di bawah qa'id (pemimpin), yang bertindak sebagai pemimpin di tingkat kabupaten, dan wali (pengawal), para pemimpin di tingkat provinsi. Seluruh wali itu tunduk pada imam (kepala staf), orang kedua setelah panglima, yang

2 dikenal di kalangan anggota sebagai “imam besar.”

Kemunculan LPI pertama kali dirasakan pada demonstrasi massa pada 17 Agustus 1998, ketika mereka secara terbuka menantang kelompok-kelompok yang menolak B.J. Habibie sebagai pengganti Suharto. Mereka merupakan kelompok yang paling aktif melakukan apa yang disebut sebagai razia maksiat. Bersenjatakan tongkat, para anggotanya berulang kali menyerang kafe-kafe, diskotik, tempat perjudian, dan rumah-rumah pelacuran sambil meneriakkan slogan al-'amr bi'l-ma'ruf wa-l-nahy 'an al-munkar, Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

1. M. Rizieq Syihab, Kyai Kampung: Ujung Tombak Perjuangan Umat Islam (Ciputat: Sekretariat FPI, 1999). 2. Mengenai struktur lengkap organisasi Laskar Pembela Islam, lihat Front Pembela Islam, Struktur Laskar FPI

sebuah kalimat Qur'an yang bermakna “memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran.”

Dalam melakukan aksinya, anggota Laskar ini biasanya mengenakan baju serba putih, bergerak lambat menuju sasaran-sasaran dengan menggunakan truk-truk terbuka. Kemudian mereka dengan cepat membubarkan kegiatan-kegiatan apapun yang sedang berlangsung dan menghancurkan apa saja yang mereka temukan di situ. Menariknya, tindakan penghancuran ini tidak mendapat tantangan yang berarti dari aparat keamanan.

Untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan politik mereka secara lebih keras, berkali-kali LPI menggelar demonstrasi massa. Ketika merayakan ulang tahunnya yang pertama pada Agustus 1999, ribuan anggotanya bergerak ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka membentangkan spanduk-spanduk dan poster-poster yang mendukung usulan dipilihnya kembali Habibie, sambil dengan keras dan tegas mengecam pencalonan Megawati Sukarnoputeri

3

sebagai presiden. Pada saat yang sama, mereka menuntut pemerintah menghapus kebijakan mengenai asas tunggal, yang mengharuskan seluruh organisasi sosial politik menerima Pancasila, ideologi negara, sebagai satu-satunya dasar eksistensi organisasi. Mereka bahkan menuntut agar MPR memberlakukan Piagam Jakarta, yang pernah

4 hendak dijadikan sebagai preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam suatu kesempatan, anggota-anggota LPI menyerang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang mereka anggap bertindak tidak adil terhadap umat Islam dan lebih mengasihi kalangan Kristen. Pada saat itu, Komisi tersebut sedang melakukan penyelidikan terhadap aksi-aksi masa lalu sejumlah jenderal Angkatan Darat, terutama Menteri Pertahanan Wiranto, yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi selama operasi-operasi militer di Timor Timur. Sekali waktu Laskar tersebut menduduki Kantor Pemda DKI Jakarta dan memaksa Gubernur Sutiyoso untuk membatasi jam-jam operasi pusat-pusat hiburan yang ada di seluruh pelosok ibukota Indonesia itu. Mereka bahkan melemparkan ultimatum yang menuntut gubernur untuk segera menutup

diskotik-5 diskotik.

Laskar juga terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi anti-pornografi dan bahkan mengerahkan anggotanya untuk menyerang kantor majalah Playboy Indonesia. Dalam peristiwa lain yang

MILISIA ISLAMIS

menarik perhatian banyak kalangan, Laskar Pembela Islam bertindak sebagai tulang punggung penyerangan terhadap massa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) pada 1 Juni 2008. Ketika itu, mereka bergerak di bawah bendera Laskar Komando Islam yang dipimpin Munarman, menghalau dengan tongkat, kayu dan tangan, massa AKKBP yang berdemonstrasi di sekitar Monas untuk membela Ahmadiyah.

Sifat keanggotaan Laskar Pembela Islam yang longgar jelas berbeda dengan Laskar Jihad. Yang terakhir adalah kelompok milisia Islamis yang menyatukan para pemuda yang menyebut diri mereka “Salafi,” pengikut Salaf al-Shalih yang artinya para pendahulu yang shaleh. Kelompok ini aktif di bawah organisasi payung Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama'ah (FKAWJ), yang pendiriannya secara resmi dicanangkan di dalam acara tabligh akbar

6

yang diadakan di Yogyakarta pada Januari 2000. Sebelum resmi berdiri, FKAWJ sebenarnya sudah ada. Ia berkembang dari Jama'ah Ihyaus Sunnah, yang pada dasarnya merupakan gerakan dakwah yang berfokus pada pemurnian iman dan integritas moral pribadi-pribadi.

Laskar Jihad didirikan oleh Ja'far Umar Thalib (lahir 1961) dan beberapa tokoh terkemuka di dalam jaringan Salafi lainnya, di antaranya Muhammad Umar As-Sewed, Ayip Syafruddin, dan Ma'ruf Bahrun. Laskar Jihad didirikan sebagai perluasan dari Divisi Khusus FKAWJ, yang markasnya berpusat di Yogyakarta, dengan kantor-kantor cabang di tingkat kabupaten dan provinsi tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Divisi ini awalnya dibangun sebagai suatu unit keamanan FKAWJ, terutama untuk mengamankan kegiatan-kegiatan umum mereka.

Laskar Jihad terdiri dari satu brigade yang dibagi ke dalam batalyon-batalyon, kompi, peleton, dan regu-regu, plus satu seksi intelejen. Persis layaknya sebuah organisasi militer. Empat batalyonnya mengambil nama empat khalifah, yakni Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib. Setiap batalyon mempunyai empat kompi, setiap kompi memiliki empat peleton, dan setiap peleton memiliki empat regu dengan 11 anggota. Thalib sendiri dipilih sebagai komandan dan dibantu oleh sejumlah komandan lapangan. Simbol kelompok ini adalah dua pedang bersilang di bawah tulisan “La ilaha illa Allah,

7 Muhammad Rasul Allah.”

Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

6. Istilah tablig akbar berasal dari dua kata Arab–tabligh dan akbar—yang secara harafiah bermakna masing-masing ”penyampaian pesan” dan ”besar.”

Laskar Jihad menarik perhatian publik ketika mereka menggelar pertemuan spektakuler di Stadion Utama Senayan Jakarta pada awal April 2000. Diikuti oleh sekitar sepuluh ribu peserta, pertemuan ini mengecam “bencana” menyedihkan yang menimpa orang-orang Islam Maluku, yang dianggap sedang menghadapi ancaman genosida. Untuk menjawab ancaman itu, Thalib menyatakan perlunya jihad. Ia secara terbuka mendesak umat Islam Indonesia untuk berdiri bahu-membahu dengan saudara-saudara Muslim mereka di Maluku untuk mengangkat senjata melawan musuh-musuh Kristen.

Selanjutnya, ia mendirikan kamp pelatihan paramiliter di Bogor, yang terletak di selatan Jakarta. Latihan paramiliter terpadu itu diorganisir di bawah supervisi para mantan anggota resimen mahasiswa universitas (Menwa) dan para veteran perang Afghan, Moro, dan Kasmir. Menurut laporan, latihan itu juga melibatkan beberapa personil tentara.

Pada kenyataannya, Laskar Jihad muncul sebagai organisasi milisia Islamis terbesar dan paling terorganisir yang mengirimkan para sukarelawan jihad ke Maluku. Mereka mengaku telah memberangkatkan lebih dari tujuh ribu pejuang selama lebih dari dua tahun. Kehadiran para sukarelawan ini, yang disebar di berbagai wilayah yang berbeda untuk melawan orang-orang Kristen, tak ayal lagi telah mengubah peta konflik komunal di kepulauan itu. Dibakar oleh semangat jihad yang mereka kobarkan, kaum Muslim Maluku tampil lebih agresif melakukan penyerangan terhadap orang-orang Kristen, dengan keyakinan bahwa saatnya telah tiba untuk menuntut balas.

Untuk memperkokoh kehadirannya di kepulauan Maluku, Laskar Jihad juga memperhatikan masalah-masalah sosial kawasan itu dan menyebarkan ajaran-ajaran agama. Mereka bukan hanya mendirikan taman kanak-kanak Islam, sekolah-sekolah dasar Islam terpadu, dan kursus-kursus baca Qur'an, tapi juga berkunjung dari rumah ke rumah untuk berdakwah secara langsung. Belakangan mereka memperluas titik-titik operasi jihad mereka dengan mengirimkan ratusan pejuang ke Poso, Sulawesi Tengah. Meskipun usaha ini gagal, para pejuangnya bahkan juga sempat ingin mendarat di Papua Barat dan Aceh.

Sebagaimana Laskar Pembela Islam, Laskar Jihad

berkali-MILISIA ISLAMIS

kali mendorong kerusuhan-kerusuhan jalanan. Atas nama penerapan syari'at Islam, anggota-anggotanya menyerang kafe-kafe, rumah-rumah pelacuran, dan tempat-tempat perjudian di sejumlah kota. Ketika seruan penerapan syari'at Islam telah bergema ke seluruh penjuru tanah air, mereka bahkan menjalankan hukum rajam kepada seorang pejuang yang telah melakukan perkosaan. Mereka juga terjun ke jalan-jalan untuk memprotes beberapa kebijakan Abdurrahman Wahid, seperti usulannya untuk mencabut Ketetapan MPR yang melarang PKI (Partai Komunis Indonesia). Laskar Jihad yakin bahwa Wahid telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Muslim dan telah membuat negerinya terjebak dalam konspirasi yang dirancang pihak Barat dan Zionis.

Kelompok milisia Islamis lain, Laskar Mujahidin Indonesia, merupakan organisasi yang terakhir muncul dan mungkin paling militan di Indonesia pasca-Orde Baru. Ia merupakan aliansi yang longgar dari sekitar lusinan organisasi paramiliter Muslim kecil yang tersebar di kota-kota seperti Solo, Yogyakarta, Kebumen, Purwokerto, Tasikmalaya, dan Makassar. Organisasi-organisasi yang menjadi anggotanya tercatat, antara lain, Laskar Santri, Laskar Jundullah, Kompi Badar, Brigade Taliban, Korps Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), dan Pasukan Komando Mujahidin.

Laskar Mujahidin berada di bawah organisasi payung Majelis Mujahiddin Indonesia, yang didirikan sebagai hasil keputusan dari apa yang disebut sebagai “Kongres Mujahiddin Indonesia I,” di Yogyakarta pada Agustus 2000. Sekitar dua ribu peserta mengikuti kongres itu. Di antara mereka saya lihat para anggota dari kelompok-kelompok di atas yang dengan bangga memakai baju seragam mereka masing-masing dan menjaga pintu masuk ke kongres.

Pada waktu itu, seluruh pembicaraan peserta tersedot pada satu tema utama: penerapan syari'ah sebagai suatu aksi yang penting untuk mengatasi masalah-masalah dan konflik-konflik yang menghancurkan Indonesia. Di dalam konteks ini, dibicarakan juga gagasan-gagasan pemikiran mengenai khilafah Islamiyah, imamah,

8

dan jihad. Kongres itu menghasilkan suatu piagam yang disebut Piagam Yogyakarta, yang menegaskan penolakan atas semua ideologi yang melawan dan bertentangan dengan Islam dan keputusan untuk terus mengajarkan dan melakukan jihad demi Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

9 kejayaan Islam.

Kongres dimulai pada 5 Agustus 2000 dan berakhir dua hari kemudian. Tanggal ini tampaknya bukanlah kebetulan. Pada tanggal yang sama limapuluh satu tahun sebelumnya, S. M. Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia, sebuah negara Islam merdeka di dalam wilayah Indonesia. Peristiwa dramatik ini mengawali pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan kemudian 10 menjalar ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Terinspirasi oleh semangat pemberontakan untuk mendirikan negara Islam itu, apa yang disebut gerakan Negara Islam Indonesia (NII) muncul di tahun 1970-an. Gerakan bawah tanah ini hadir untuk menarik kalangan radikal lain yang tidak puas dengan pemerintah untuk masuk ke dalam orbitnya, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut usrah (Ar. 'usra, secara harafiah berarti “keluarga”) di berbagai kota dengan nama-nama berbeda, seperti Jama'ah Islamiyah di Solo, Generasi 554 di Jakarta, dan NII Cirebon

11 di Cirebon.

Majelis Mujahidin Indonesia merekrut sejumlah tokoh terkemuka dari berbagai organisasi Islam dan partai politik, di antaranya Deliar Noer, Mochtar Naim, Mawardi Noor, Ali Yafie, Alawi Muhammad, Ahmad Syahirul Alim, dan A.M. Saefuddin. Mereka dipilih sebagai anggota ahl- al-hall wa'l-'aqd, yang secara harafiah berarti “orang yang mempunyai wewenang untuk tidak mengikat dan mengikat,” suatu badan tertinggi dari organisasi itu yang mirip dengan dewan penasehat. Dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, yang bergelar Amirul Mujahidin yang secara harafiah bermakna “pemimpin para pejuang suci”.

Ba'asyir adalah salah satu tokoh gaek keturunan Hadrami, yang bekerja sama dengan Abdullah Sungkar, mendirikan Pesantren Al-Mukmin, sebuah sekolah Islam konservatif, di Ngruki, Solo, Jawa

12

Tengah, tahun 1972. Keduanya pernah ditangkap pada November 1978 karena diduga bertindak sebagai pemimpin Jama'ah Islamiyah, dan setelah sempat dibebaskan melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari hukuman penjara di tahun 1985. Pada kongres itu,

MILISIA ISLAMIS

FOKUS

Ba'asyir menyatakan bahwa penerapan syari'ah sangat mendasar dan 13 berpendapat bahwa penolakannya harus dilawan dengan jihad. Kongres itu sendiri diprakarsai oleh Irfan S. Awwas, Ketua Dewan Tanfidziyah majelis tersebut.

Seruan-seruan untuk berjihad di Maluku dan wilayah-wilayah konflik lainnya juga menjadi agenda Laskar Mujahidin. Yang berbeda dengan Laskar Jihad, Laskar Mujahidin lebih senang bekerja secara rahasia dalam unit-unit kecil yang terlatih dan handal. Jika publisitas menjadi perhatian Laskar Jihad, Laskar Mujahidin meletakkan tekad untuk menghancurkan musuh-musuh Islam sebagai prioritas.

Pada kenyataannya, Laskar Mujahidin tidak berjalan sehaluan dengan Laskar Jihad. Untuk menjamin sukses operasi-operasi jihadnya di kepulauan itu, Laskar Mujahidin dilaporkan menerima senjata-senjata canggih dari berbagai kelompok milisi di luar Indonesia, seperti kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Bagi Laskar Mujahidin, jihad di Maluku dan wilayah-wilayah kacau lainnya hanyalah latihan biasa untuk jihad yang sesungguhnya

14 melawan taghut, “tiran-tiran penindas.”

Islamisme dan Demokrasi

Munculnya kelompok-kelompok milisia seperti yang sudah dipaparkan di atas jelas merupakan pertanda kuat bagi ekspansi Islamisme di dalam landskap politik Indonesia pasca-Suharto. Islamisme merupakan konsep analitik yang ditawarkan sebagai alternatif atas konsep serupa yang dipandang bias, tapi masih d i g u n a k a n b a n y a k k a l a n g a n . C o n t o h n y a a n t a r a l a i n “Fundamentalisme Islam”, Ekstremisme Islam”, “Islam Militan”, “Islam Politik”, dan “Nasionalis Keagamaan”.

Garis demarkasi dalam konsep Islamisme memang lebih jelas jika dibandingkan dengan konsep lainnya itu yang pengertiannya kerap kabur. Sebagaimana dikemukakan Roy (1996), Islamisme mengandung makna suatu gerakan sosial-politik yang dibangun di atas landasan Islam yang didefinisikan lebih sebagai ideologi politik ketimbang agama. Definisi Roy mengajukan dua unsur paling penting bagi Islamisme; sebagai gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam dan yang membangun legitimasinya dari al-Quran dan

15

Sunnah. Sayyid (1997) mengkritik Roy karena definisinya Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

13. Awwas, Risalah Kongres Mujahidin I, hal. 139.

14. Wawancara dengan Irfan S. Awwas, Yogyakarta, Oktober 2001. Istilah ”taghut” ini, semula merujuk pada pengertian dewa-dewa Arab pra-Islam, tetapi kemudian fokusnya telah meluas, sehingga sekarang ia bisa berarti setan, penyihir, dan pemberontak, serta kekuatan apapun yang memusuhi Islam. Lihat F. H. Stewart, ”Thagut,” The Encyclopedia of Islam, vol. X (Leiden: Brill, 2000), hal. 93-95.

dipandang terlalu sempit dan mengabaikan mereka yang bermimpi mendirikan negara Islam secara bertahap (the bottom up) dengan 16 terlebih dahulu mengislamkan masyarakat pada aras akar-rumput. Alasan lainnya bagi kelemahan definisi Roy adalah ketidakjelasannya mempertimbangkan unsur gagasan tentang kemurnian (purity) dan perlunya mempertahankan batas yang tegas antara 'dirinya' (we) dan 'yang lainnya' (the others) yang melekat

17 dalam Islamisme.

Namun jangan dibayangkan Islamisme sebagai gerakan statis yang terkunci dalam perjuangan mendirikan negara Islam. Catatan sejarah di berbagai kawasan dunia Islam menunjukkan Islamisme merupakan gerakan yang sangat dinamis, tumbuh dan bergerak mengikuti konteks dan dinamika politik, sosial, ekonomi dan budaya di suatu negara. Poros pergerakannya berada di antara dua titik; radikalisasi dan moderasi.

Perasaan terancam dan frustrasi yang berkepanjangan menghadapi struktur politik yang represif dapat membawa Islamisme ke titiknya yang ekstrem; radikalisme Islamis yang mengesahkan penggunakan taktik kekerasan untuk memperjuangkan tujuan. Pilihan taktik kekerasan biasanya ditentukan oleh tingkat represi yang diterapkan negara, di satu sisi, dan struktur kesempatan politik, di sisi lain. Represi yang tanpa pandang bulu (indiscriminate) biasanya mengesahkan kerangka anti sistem (anti-system frame) kaum Islamis untuk melawan penguasa dengan kekerasan. Namun struktur politik terbuka, yang terjadi ketika negara dalam keadaan lemah, juga dapat mendorong kaum Islamis untuk menggunakan taktik kekerasan.

Wacana tentang keharusan segera beralih kepada sistem Islami menemukan konteks dan keabsahannya ketika berhadapan dengan negara lemah yang terancam gagal. Situasi politik pasca-tumbangnya rezim Suharto secara nyata memperlihatkan kelemahan dan sekaligus kegagalan sistem sekular negara-bangsa, hal yang menjelaskan mengapa kelompok-kelompok milisia Islamis muncul dalam situasi transisional itu.

Dengan melakukan aksi-aksi radikal, kelompok-kelompok milisia Islamis tidak hanya menyalakan tanda bahaya yang menandai penyebaran sejenis militansi dan kekerasan swasta ini, tetapi juga menentang legitimasi sistem sekuler yang diadopsi oleh negara

MILISIA ISLAMIS

Indonesia, yang mereka persepsikan sebagai perluasan hegemoni Barat yang bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi politik yang terus berlangsung. Sembari mengecam sistem pemerintahan Indonesia, mereka menawarkan syari'ah sebagai dasar alternatif negara dan menekankan keunggulannya terhadap sistem-sistem lain apapun. Dengan melakukan itu, mereka mencoba untuk membawa Islam ke tengah-tengah medan diskursif untuk bersaing melawan ideologi-ideologi yang lain. Baik secara samar maupun terbuka, mereka berbagi mimpi untuk melihat Islam berlaku tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya.

Ledakan Islamisme di arena politik Indonesia pasca-Suharto mendapat perhatian banyak pengamat dalam maupun luar negeri. Alasan utamanya adalah karena hal itu terjadi di Indonesia, negeri Muslim terbesar di dunia, yang secara umum diasosiasikan dengan bentuk Islam yang damai dan toleran. Keunikan ini sering dihubungkan oleh para sejarawan dengan cara Islam yang berkembang secara pelan dari daerah-daerah pantai ke pedalaman dan menggantikan karakter Hindu dan Budha dari rezim-rezim yang menguasai wilayah-wilayah kerajaan ini. Dalam proses adaptasi, beberapa unsur budaya lokal dimasukkan ke dalam sistem

18

kepercayaan baru. Tidak mengejutkan, sekalipun tanda-tanda vitalitas ini telah terlihat dalam dua dekade terakhir, arus pemikiran-pemikiran yang mendukung pluralisme keagamaan, demokrasi, dan partisipasi publik yang luas untuk perempuan tetap berpengaruh di seluruh negeri. Beberapa sarjana melihat Indonesia sebagai suatu negeri yang terus berkembang menjadi negara-bangsa yang paling 19 pluralistik dan bersahabat dengan demokrasi di seluruh dunia Islam.

Sementara mengakui bahwa ada banyak kemungkinan penjelasan yang saling tumpang-tindih terhadap perkembangan ini, kenyataan bahwa kelompok-kelompok itu muncul ke permukaan pada saat transisi harus digarisbawahi secara khusus. Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter berpendapat bahwa transisi adalah suatu masa yang tipikal di mana pakem-pakem relasi yang ada di dalam suatu masyarakat mencair dan berubah karena wacana Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

18. Ada berlimpah literatur mengenai awal mula dan perluasan Islam di Nusantara. Lihat, sebagai contoh, G. W. J. Drewes, ”New Light on the Coming of Islam to Indonesia?,” Bijdragen to de Taal-, Land- en Volkenkunde, 124, 4 (1968): 433-59; A. H. Johns, “Islam in Southeast Asia: Reflections and New Directions,” Indonesia 19 (1975): 33-35; Martin van Bruinessen, “The Origins dand Development of Sufis Orders (Tarekat) in Southeast Asia,” Studia Islamika 1,1 (1994): 1-25; dan Peter Riddle, Islam and the Malay-Indonesian: Transmissions and Responses (London and Singapore: C. Hurst and Horizon Books, 2001).

hegemonik yang dikontrol oleh negara telah mengalami fragmentasi. Ada banyak kemungkinan yang terjadi di seputar gejala ini, termasuk munculnya situasi kacau yang memberi jalan untuk kembalinya pemerintahan otoritarian. Meskipun demokrasi dalam beberapa hal mewujud, ia kemudian diikuti oleh ketidakpastian, karena aturan-aturan permainan terus berubah. Para pemain di dalam era transisi tidak bisa bekerja sekadar memenuhi ambisi-ambisi politik sesaat mereka, tapi juga untuk menerapkan kontrol terhadap negara. Di dalam konteks ini, transisi, sebagaimana diungkapkan dua teoritisi politik di atas, sering mendorong terbentuknya struktur koalisi yang menghubungkan antara “individu-invidu teladan” (exemplary individuals) dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang

20 mewakili massa yang luas.

Melihat konteks transisional yang melatari kemunculan kelompok-kelompok milisia Islamis di Indonesia ini, hampir ada konsensus di kalangan para pengamat dan analis Indonesia bahwa fenomena ini merupakan bentuk sindikalisme politik khas Indonesia yang terkait secara eksklusif dengan manuver-manuver faksi elite dominan yang ingin melindungi kepentingan-kepentingan politik mereka berhadapan dengan kalangan oposisi. Para pengamat biasanya mempersepsikan kelompok-kelompok ini sebagai alat yang

21

dipakai oleh para manipulator politik yang licik. Tentu, spekulasi-spekulasi semacam ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan ada lebih dari cukup fakta yang menegaskan kemungkinannya. Kendati demikian, saya berpendapat isu-isu yang rumit ini dan dasar-dasar problemnya tidak bisa dijelaskan atau dipahami semata-mata berdasarkan teori konspirasi demikian. Hal yang sama berlaku bagi pengamatan yang tidak kritis yang menafsirkan pertumbuhan kelompok-kelompok ini sebagai perluasan dari ekspansi terorisme global. Pengamatan demikian cenderung mengabaikan dinamika internal kelompok-kelompok tersebut berkaitan dengan perubahan politik, sosial, dan budaya setempat.

Faktanya, krisis ekonomi Asia pada 1997 yang dampaknya langsung menggerogoti nilai mata uang rupiah dan menyebabkan inflasi, PHK besar-besaran, dan pengangguran memicu ketidakpercayaan meluas terhadap sistem sekular negara-bangsa dan rezim penguasa otoriter yang menopang kelangsungan sistem itu. Krisis kepercayaan semacam ini menjadi pra-kondisi bagi

MILISIA ISLAMIS

meletusnya konflik komunal yang terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Banyak kalangan menuntut hak-hak tradisional dan berupaya memposisikan ulang diri dan identitas mereka yang telah direnggut otoritarianisme dalam sistem sekular negara-bangsa. Sebagai konsekuensinya, kelompok-kelompok berbasis etnik dan agama, komunitas-komunitas lokal, dan asosiasi-asosiasi berkarakter primordial bermunculan. Perbenturan antar berbagai kepentingan menjadi tak terelakkan. Aparatus negara yang kehilangan pegangan sebagai konsekuensi tumbangnya sebuah tatanan politik otoriter tampak tidak berdaya meredam gejolak dan konflik-konflik tersebut. Bagi kaum militan Islamis, semua gejala di atas menjadi alasan untuk menawarkan Islam sebagai solusi, tak terkecuali dalam soal keamanan. Terjadinya konflik-konflik komunal dan tersebarnya patologi-patologi sosial dirasakan mengancam eksistensi masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas. Dengan alasan inilah mereka memobilisasi diri ke dalam bentuk organisasi milisia, tampil mengambil alih 'tugas' negara. Kekerasan tadinya hanya sah jika digunakan oleh negara demi melindungi warga masyarakatnya dari berbagai ancaman. Namun bagi kaum militan Islamis, kegagalan negara melindungi warga masyarakat dari dampak krisis-krisis di atas mendeligitimasi keabsahaannya memonopoli penggunaan kekerasan tersebut.

dengan kata lain, berdasarkan pada prinsip syariah.

Penolakan kaum militan Islamis terhadap demokrasi sebagaimana terlihat dari wacana di atas sebenarnya lebih merupakan respons terhadap kekhawatiran mereka yang meningkat akan kembalinya sistem politik yang represif dan menindas. Ingatan mereka kembali ke masa-masa kejayaan rezim Suharto yang dengan mudah melabel kelompok-kelompok penentangnya dengan label ”ekstrem kiri” atau ”ekstrem kanan” atas nama penegakan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan sekuler dipandang terlalu mudah dimanipulasi oleh segelintir elite penguasa untuk kepentingan kekuasaan mereka. Otokrasi ditawarkan sebagai alternatif karena sifatnya yang sakral dan transendental. Dalam logika kaum militan Islamis, sakralitas dan transendensi semacam itu menutup kemungkinan manipulasi kekuasaan oleh elite penguasa. Dengan kata lain, campur tangan Tuhan diharapkan untuk membersihkan sistem kekuasaan politik sekuler yang manipulatif.

Ambivalensi Negara dan HAM

Akan tetapi, strategi diskursif kaum militan Islamis memperlihatkan paradoksnya yang nyata ketika mereka tampil menggelar aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Jelas, tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan kelompok-kelompok itu memobilisasi para anggotanya untuk menggelar operasi jihad melawan kelompok Kristen di kawasan-kawasan konflik pasca-Suharto atau sekadar menggelar aksi-aksi razia terhadap sasaran-sasaran tertentu yang dianggap sebagai sarang kemaksiatan dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Aksi-aksi mereka yang jelas melabrak rambu-rambu kebebasan beragama telah kerap terjadi dan bahkan hingga kini masih terjadi.

SETARA Institute mencatat bahwa aksi pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang melibatkan kelompok-kelompok itu terus meningkat dari 135 pada tahun 2007 menjadi 286 pada tahun 2010,

22 yang membuktikan kegagalan negara mengawal pluralisme.

Belakangan, aksi kekerasan paling fenomenal yang melibatkan kelompok-kelompok milisia Islamis berlangsung terhadap para pengikut Ahmadiyah. Bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam garis keras lainnya, mereka menyerang masjid,

MILISIA ISLAMIS

sekolah dan perkampungan Ahmadiyah di berbagai kawasan Nusantara. Aksi-aksi itu tidak hanya mengganggu keterlibatan umum dan melanggar rambu-rambu HAM, tetapi juga telah melukai semangat kebhinekaan yang telah dibangun bersama. Dampak yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kekerasan itu juga menggerus kohesi sosial masyarakat Indonesia dan bahkan mengancam keberlangsungan sistem sekuler NKRI.

Menariknya, aksi-aksi anarkis tersebut dilakukan oleh kelompok milisia Islamis dengan berlindung di balik SKB tiga menteri No 5/2008 yang memaksa Ahmadiyah kembali kepada jalan Islam 'yang benar' atau berdiri sebagai agama tersendiri. Persoalan Ahmadiyah dalam produk kebijakan negara ini didudukkan ke dalam ranah penodaan agama (blasfemi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969. Kekerasan yang timbul karena masalah ini kemudian menjadi absurd.

Menghadapi persoalan aksi-aksi kekerasan atas nama agama yang semakin meningkat ini, pemerintah memang terlihat masih gamang. Peran yang harus dimainkan negara sebagai pengawal kebinnekaan tampak terabaikan. Aparatus negara kehilangan pegangan di tengah hiruk-pikuk dan mobilisasi politik di era demokrasi elektoral yang menghidupkan simpul-simpul ikatan loyalitas tradisional. Konsekuensinya, respon-respon yang diberikan umumnya bersifat ad-hoc dan tambal-sulam. Setidaknya belum ada grand-strategy yang dirumuskan untuk menjawab persoalan meluasnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

Bagi SETARA Institute, meluasnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama semacam ini bahkan sebenarnya disebabkan bukan saja kelalaian negara (by omission; tindakan membiarkan) tapi juga keterlibatan negara di dalam mendorong aksi-aksi itu (by commission; tindakan aktif negara), dengan mengeluarkan produk-produk hukum yang ambivalen, sebagaimana terlihat dalam kasus SKB 3 menteri yang disinggung di atas.

penyelenggaran negara. Demokrasi umumnya didasarkan pada penegasan tentang hak-hak dan kewajiban semua warga Negara dalam kehidupan bersama sebagai satu kesatuan komunitas politik,

23

sosial dan budaya. Namun dalam konteks politik yang berubah saat ini demokrasi dimaknai secara ambigu lebih sebagai kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk menebar sentimen-sentimen permusuhan dan konflik di dalam masyarakat.

Debat-debat rasional berwawasan yang mestinya membentuk opini publik yang sehat dan berguna bagi kehidupan bersama di ruang publik nasional tenggelam dalam ingar-bingar perebutan dan klaim ruang dan konsesi politik dari berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah sendiri terkunci di antara retorika demokrasi dan kepentingan politik transaksional. Dalam konteks inilah demokrasi, sebagai sistem politik yang paling andal menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memperlihatkan paradoksnya yang nyata.

Pilihan untuk menganut demokrasi sangatlah tepat karena demokrasi adalah sistem yang paling siap untuk menghadapi tantangan laju perubahan sosial dan globalisasi. Namun paradoks yang mungkin muncul dari demokrasi haruslah diminimalisir sedemikian rupa. Di sinilah arti penting setiap upaya memupuk dan menumbuh-kembangkan multikulturalisme sebagai platform bersama (common platform) dan sekaligus strategi mengawal keutuhan bangsa. Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan mekanisme kerjasama dan reciprocity (timbal-balik) dengan mana setiap individu dan komponen masyarakat sanggup memberikan tempat, menenggang perbedaan dan bahkan membantu individu dan komponen lainnya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerjasama dan perhormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prinsip dasar multikulturalisme. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Ia mencegah adanya individu atau kelompok masyarakat yang merasa diri paling benar, dan dengan mengatasnamakan kebenaran, mengembangkan prilaku eksklusif

24 yang mengabaikan hak-hak orang lain.

Para tokoh pendiri bangsa telah memikirkan hal ini ketika

MILISIA ISLAMIS

mereka memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengisyaratkan tidak saja jaminan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tapi juga netralitasnya terhadap semua agama dan keyakinan yang ada. Ekspresi keagamaan dan keyakinan seperti apapun mestinya mendapatkan ruang sepanjang tidak melanggar sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Keadaban merupakan kata kunci dan sekaligus platform bersama agar tidak ada ekspresi keagamaan yang melanggar serta mengancam hak-hak orang lain untuk meyakini dan mengekspresikan agamanya masing-masing. Ini berlaku sama baik bagi mayoritas maupun minoritas.

Penataan keragaman keagamaan mestinya bisa dirumuskan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar Pancasila. Hal yang sangat mendasar ini tampak terabaikan di tengah eforia reformasi yang menuntut desakralisasi Pancasila. Memang Pancasila yang mestinya menjadi platform bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (civicness) telah diseret oleh Orde Baru menjadi instrumen peneguhan otoritarianisme. Ada semacam trauma sejarah yang lahir dari pengalaman politik ketika sila-sila Pancasila didendangkan sebagai alat penyeragaman dan kontrol sosial politik pemerintah. Posisi Pancasila sebagai platform bersama kehidupan berbangsa yang telah tergerus otoritarianisme Orde Baru semakin terpuruk dalam hiruk-pikuk semangat kebebasan yang menyertai gelombang demokratisasi pasca-Suharto.

Sejatinya, demokrasi memerlukan bayangan sosial di mana etika publik yang menjunjung nalar dan pluralitas dapat memainkan

25

peran vital bagi kehidupan bersama. Dengan bayangan sosial yang mampu menggerakkan seluruh impuls yang terdapat dalam wacana publik untuk lebur menjadi kekuatan yang dapat mendorong tumbuhnya civil society, aturan hukum dan prinsip kewarganegaraan dapat ditegakkan untuk menjamin legitimasi sistem demokrasi yang berkeadilan. Ciri penting legitimasi sistem ini adalah kapasitas sebuah masyarakat untuk mengakomodasi berbagai afiliasi budaya dan politik yang saling bersaing. Individu dan komunitas tidak direduksi menjadi entitas tunggal dengan penanda etnik, keagamaan, seksualitas, ideologi dan penanda-penanda sosial lainnya yang seragam. Pengakuan atas kebersamaan sipil (civic sharing) dan empati menjadi kunci untuk menjadikan beragam identitas itu tidak Volume VII No. 1 Tahun 2011 dignitas

saling berbenturan, dan pada akhirnya menghancurkan kohesi sosial. Dalam konteks inilah posisi Pancasila perlu diperkukuh kembali sebagai platform bersama yang memastikan multikulturalisme bekerja efektif dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal ini tidak dalam arti menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal atau slogan yang sila-silanya didengungkan setiap minggu dalam upacara bendera. Namun falsafah dan nilai-nilainya yang luhur diintegrasikan ke dalam denyut kehidupan seluruh warga negara melalui pendidikan maupun kegiatan politik, pemerintahan, budaya dan seterusnya. Selain yang tampak abstrak ini, pemerintah juga dapat mengefektifkan kerja alat-alat dan aparatus negara untuk menghukum siapa pun yang melanggar hukum dan HAM serta menebar kebencian dan permusuhan atas nama agama.

Dalam sebuah negara demokratis, dilema tentu saja kerap muncul tentang bagaimana HAM seharusnya diposisikan secara ideal tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi secara mutlak disyaratkan demokrasi. Dengan prinsip ini sekelompok orang dapat berserikat mendirikan organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan hal ini menjadi dasar utama berdirinya kelompok-kelompok milisia Islamis. Namun perlindungan terhadap HAM juga inheren dalam demokrasi. Tanpa perlindungan terhadap HAM, demokrasi mustahil akan bisa tumbuh. Dalam konteks inilah, negara berkewajiban menundukkan semua kelompok-kelompok kemasyarakatan ke dalam prinsip-prinsip civicness dan HAM. Pelanggaran terhadap keduanya oleh kelompok apapun mestinya direspons oleh negara secara tepat. Meskipun, patut digarisbawahi, respons itu bukan harus dalam bentuk pembubaran. Yang terpenting adalah bagaimana negara menegakkan hukum (law enforcement) secara konsisten dan berkeadilan dan dengan alasan hukum bertindak secara proporsional terhadap kelompok manapun yang melanggar aturan-aturan yang disepakati bersama.

Kesimpulan

Kehadiran kelompok-kelompok milisia Islamis di arena politik Indonesia pasca-tumbangnya rezim Suharto menandai sejumlah kompleksitas dan paradoks dalam transisi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, terbukanya struktur kesempatan politik pada masa ini memungkinkan demokrasi tumbuh dengan subur. Berbagai bentuk

MILISIA ISLAMIS

ekspresi dan kepentingan yang telah lama terbelenggu otoritarianisme rezim Suharto menemukan jalan untuk muncul ke permukaan dan mengklaim ruang (space) di dalam situasi politik yang berubah dengan cepat. Namun di sisi lain, ruang kebebasan yang terbuka pasca-tumbangnya rezim Suharto itu membuka kesempatan bagi munculnya kelompok-kelompok milisia Islamis yang aktif menggelar aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Mereka bertekad mengambil alih sejumlah tugas negara, yang dianggap gagal melindungi umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia dari dampak krisis dan malapetaka yang menimpa Indonesia.

Maraknya aksi-aksi kekerasan atas nama agama yang digelar kelompok-kelompok milisia Islamis berkorelasi dengan penolakan mereka terhadap demokrasi. Bagi mereka, cacat utama demokrasi terletak dalam prinsipnya yang mengabaikan kekuasaan mutlak Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia. Demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan sekuler dipandang terlalu mudah dimanipulasi oleh segelintir elite penguasa untuk kepentingan kekuasaan mereka. Otokrasi, karena itu, ditawarkan sebagai alternatif karena sifatnya yang sakral dan transendental. Dalam logika kaum militan Islamis, sakralitas dan transendensi semacam itu menutup kemungkinan manipulasi kekuasaan oleh elite penguasa. Di dalam penolakan mereka terhadap demokrasi sebenarnya tersimpan protes atas penyelewengan kekuasaan oleh elite penguasa atas nama sistem dan suara rakyat yang dimanipulasi.

Dilema menghadang negara untuk melihat apakah keberadaan kelompok-kelompok milisia Islamis harus dijamin demi alasan kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat di dalam wadah negara demokratis? Atau negara dapat membubarkannya demi menjamin ditegakkannya prinsip-prinsip HAM dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi kekerasan yang mereka tebarkan? Namun hal yang tampak dilematis ini bisa juga dipandang sederhana jika negara kembali kepada prinsip dasar sebagai penjamin terlaksananya hak-hak dan kewajiban seluruh warga masyarakatnya secara berimbang.

titik silang pergulatan antara negara, masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik. Peran negara untuk mengawal multikulturalisme menjadi mutlak di sini. Individu atau sekelompok orang berebut mengklaim hak untuk mengeksploitasi simbol-simbol dan wacana agama dan menetapkan batas-batas demi mendukung klaim masing-masing. Potensi pelanggaran HAM menjadi amat besar jika negara gagal memastikan fungsinya sebagai pengawal multikulturalisme tersebut.

MILISIA ISLAMIS

Kekerasan Aparat, Mengapa Masih Terjadi?

Ikrar Nusa Bhakti

Abstraksi

Meski Indonesia sudah lepas dari periode otoritarianisme namun bukan berarti kekerasan oleh aparatus tak pernah terjadi. Beberapa kasus kekerasan pasca Orde Baru masih menempatkan aparat sebagai pelaku

utamanya. Tulisan ini hendak mempresentasikan deskripsi sejumlah faktor yang menjadi penyebab mengapa kekerasan oleh aparat masih

berlangsung hingga hari ini.

Reformasi Sektor Keamanan yang telah berlangsung di Indonesia sejak pertengahan 1998, telah banyak membawa perubahan pada institusi-institusi yang terkait dengan keamanan negara, khususnya terkait dengan pengaturan baru melalui pembentukan berbagai undang-undang baru dan juga peraturan di bawahnya. Reformasi yang berlangsung di Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya, telah memungkinkan lahirnya UU yang terkait dengan TNI, seperti UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. TNI secara lambat tapi pasti juga sudah mengubah jati dirinya dari yang dulu dikenal sebagai tentara politik (political army) dan tentara niaga (business army) menjadi tentara profesional (professional army).

Satu-satunya institusi bagian dari keamanan yang hingga kini masih belum memiliki UU sendiri ialah Intelijen Negara. Hingga kini rancangan UU mengenai Intelijen Negara hasil dari inisiatif DPR-RI, proses legislasinya masih berlangsung di DPR-RI. Kalangan masyarakat sipil juga masih terus memberi masukan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat intelijen negara. Di mata banyak kalangan masyarakat sipil, RUU Intelijen ini masih banyak kelemahannya. Keinginan pihak pemerintah untuk memberikan institusi intelijen negara hak untuk menyadap, menangkap dan menahan juga masih dikritik tajam oleh kalangan masyarakat sipil karena akan menimbulkan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) oleh intelijen terhadap masyarakat.

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) yang memiliki otoritas sebagai lembaga koordinasi sekaligus menjalankan tugas intelijen di dalam dan luar negeri, juga dikritik akan menjadikan LKIN sebagai lembaga super yang memiliki wewenang luas seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada masa Orde Baru. Lepas dari sudah adanya berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur institusi-institusi keamanan negara tersebut, satu hal yang paling sulit dihilangkan dari tingkah laku aparat keamanan negara ialah budaya kekerasan. Ini tidak terbatas dilakukan oleh ketiga institusi tersebut, melainkan juga dilakukan, misalnya, oleh aparat pemerintah daerah yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Tulisan singkat ini berupaya menggambarkan dan mengurai beberapa kasus kekerasan oleh aparat dan mengapa hal itu masih terjadi.

Tulisan ini diawali dengan penggambaran mengenai Negara, Pemerintah, dan Kekuasaan Negara. Penggambaran ini penting agar kita dapat memahami hak dan tanggung jawab negara serta kekuasaan serta otoritas yang dimilikinya. Bagian berikut yang ingin digambarkan ialah berbagai tindak kekerasan oleh aparat yang masih terus terjadi di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Ini dilanjutkan dengan uraian mengapa tindak kekerasan oleh aparat negara masih terus berlangsung di bumi Indonesia.

Negara, Pemerintah, dan Kekuasaan Negara

Jika kita mendefinisikan secara sederhana, Negara adalah institusi politik yang memiliki kedaulatan tertinggi, yakni sebuah institusi

KEKERASAN APARAT