DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

AGUSTINA PUSPITA DEWI

KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA

DI BAWAH TEGAKAN JABON (

Anthocephalus cadamba

)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula di bawah Tegakan Jabon (Anthocephalus cadamba) di Madiun, Jawa Timur” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2014

Agustina Puspita Dewi

NIM E44090079

ABSTRAK

AGUSTINA PUSPITA DEWI. Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula di Bawah Tegakan Jabon (Anthocephalus cadamba) di Madiun, Jawa Timur. Dibimbing oleh SRI WILARSO BUDI R.

Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila didukung dengan keberadaan mikroba tanah, salah satunya Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA). FMA merupakan simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman. FMA dapat bersimbiosis hampir dengan 90% tanaman tingkat tinggi salah satunya adalah jabon (Anthocephalus cadamba). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman FMA di bawah tegakan jabon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pewarnaan akar dan metode tuang basah. Pengawetan spora untuk tahap identifikasi genus dilakukan dengan menggunakan polyvinil alcohol lactid acid glyserol (PVLG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat kimia tanah tidak berpengaruh terhadap tingkat kolonisasi akar pada masing-masing lokasi penelitian. Keanekaragaman genus di bawah tegakan jabon pada lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo yaitu Glomus, Acalauspora dan Enterospora, sedangkan bekas sawah Sudimoroharjo hanya ditemukan 2 genus yaitu Glomus dan

Acalauspora. Glomus memiliki tingkat penyebaran yang cukup luas dan mendominasi di lokasi penelitian.

Kata kunci: fungi mikoriza arbuskula, genus, jabon, keanekaragaman, pertumbuhan

ABSTRACT

AGUSTINA PUSPITA DEWI. Diversity of Arbucular Mycorrhyzal Fungi Under Jabon (Anthocephalus cadamba) Stands in Madiun, Jawa Timur. Supervised by SRI WILARSO BUDI R.

Plants can grow well when it was supported by the available of soil microbes, one of them was arbuscular mycorrhyzal fungi (AMF). AMF was symbiotic mutualism that it was between fungi and roots. AMF could be symbiotic almost 90% of the high levels of plants, one of them was jabon (Anthocephalus cadamba). The research purposes to identify the diversity of AMF under the jabon stands. The methods which used in this research was the root coloring and decanthing methods. Preservation of spores to identify genus carried on by using polyvinil alcohol lactid acid glyserol (PVLG). The result of this research showed that the chemical content of soil didn’t have effect to the differences of root colonization on each research location. The various genus under jabon stands which are located in Durenan dry land and Sudimoroharjo dry land, such as Glomus, Acalauspora dan Enterospora,

meanwhile Sudimoroharjo former rice fields could only be found 2 genus, such as Glomus and Acalauspora. Glomus had very wide spreading and dominate in the research location.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Silvikultur

AGUSTINA PUSPITA DEWI

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA

DI BAWAH TEGAKAN JABON (

Anthocephalus cadamba

)

Judul Skripsi : Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula di bawah Tegakan Jabon (Anthocephalus cadamba) di Madiun, Jawa Timur

Nama : Agustina Puspita Dewi NIM : E44090079

Disetujui oleh

Dr Ir Sri Wilarso Budi R, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Nurheni Wijayanto, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata’ala yang telah memberikan segala nikmat sehingga karya almiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian ini yaitu Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula di Bawah Tegakan Jabon (Anthocephalus cadamba) Madiun, JawaTimur.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr Ir Sri Wilarso Budi R, MS selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Selain itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kepada ayah, ibu, kakak, dan adik atas segala bantuan dan kasih sayangnya. Terimakasih juga kepada Singgih, Dewi, Devi, Erfan, Jamal, Memet, Yuli, Dina, Lia, Tria, bang Haqqy dan teman-teman Sivikultur 46 atas kebersamaan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Bogor, Januari 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 1

METODOLOGI 2

Waktu dan Lokasi Penelitian 2

Alat dan Bahan 2

Metode Penelitian 2

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Sifat fisik dan kimia tanah di Madiun, Jawa Timur 4

Persentase kolonisasi akar 6

Kepadatan spora 9

Keragaman spora 10

Kelimpahan dan frekuensi relatif 12

Pertumbuhan jabon 14

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 16

LAMPIRAN 18

RIWAYAT HIDUP 19

DAFTAR TABEL

1 Kondisi sifat fisik tanah di Madiun, Jawa Timur 4 2 Kondisi sifat kimia tanah di Madiun, Jawa Timur 5 3 Hasil analisis regresi sifat kimia tanah dengan tingkat persen kolonisasi 8 4 Keragaman genus FMA di bawah tegakan jabon Madiun 10

DAFTAR GAMBAR

1 Persen kolonisasi akar 6

2 Infeksi pada akar tanaman jabon di Madiun, Jawa Timur 7

3 Kepadatan spora 9

4 Morfologi Glomus 11

5 Morfologi Enterospora 11

6 Morfologi Acalauspora 12

7 Kelimpahan relatif 13

8 Frekuensi relatif 13

DAFTAR LAMPIRAN

9 Karakteristik sifat fisik kimia tanah 18

PENDAHULUAN

Latar belakang

Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman memiliki komponen yang penting bagi kelangsungan hidup suatu tanaman maupun makhluk hidup yang berada di dalamnya. Lingkungan tanah merupakan lingkungan yang terdiri dari gabungan antara lingkungan abiotik dan biotik, sehingga dapat menghasilkan suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi beberapa jenis mikroba. Suatu tanaman akan tumbuh baik apabila didukung dengan keberadaan mikroba tanah, salah satunya adalah mikoriza. Mikoriza merupakan simbiosis mutualisme antara fungi (mykes) dengan perakaran (rhiza) tumbuhan (Setiadi 1992). Hubungan interaksi antara tanaman dan fungi ini merupakan bagian penting dalam ekosistem. Mikoriza memiliki dua kelompok yaitu ektomikoriza dan endomikoriza.

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) merupakan salah satu tipe fungi yang berasal dari golongan endomikoriza. FMA juga tergolong salah satu tipe fungi pembentuk mikoriza yang memiliki tingkat penyebaran tinggi karena fungi ini dapat ditemukan hampir pada semua ekosistem, termasuk pada lahan masam (Kartika 2006). Fungi ini memiliki kemampuan untuk bersimbiosis dengan hampir 90% jenis tanaman spesies tingkat tinggi yang dapat tumbuh pada berbagai tipe habitat dan iklim (Ervayenri 1998). Salah satu tanaman yang mampu bersimbiosis dengan FMA adalah jabon. FMA memiliki jumlah populasi dan komposisi jenis FMA sangat beragam dan dipengaruhi oleh karakteristik tanaman dan faktor lingkungan sepeti pH tanah, kelembapan tanah, kandungan air dan kandungan fosfor.

Potensi dari adanya simbiosis FMA dengan tanaman merupakan hal penting untuk dimanfaatkan bagi kepentingan budidaya tanaman jabon pada lahan kritis. Hal ini mengingat bahwa FMA dapat memberikan manfaat bagi tanaman diantaranya penyerapan unsur hara terutama fosfor, meningkatkan resistensi tanaman terhadap faktor lingkungan yang ekstrim, kandungan logam berat dan unsur toksik yang terkandung di dalam tanah.

Meskipun telah diketahui peranan FMA, namun studi mengenai keanekaragaman FMA di bawah tegakan jabon masih jarang dilakukan. Menurut Sastrahidayat (2011), hampir 70% kegiatan penelitian FMA diarahkan pada manfaatnya dalam pertumbuhan tanaman dan kurang dari 15% yang mempelajari keanekaragaman pada suatu tegakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman FMA di bawah tegakan jabon di Madiun, Jawa Timur.

Tujuan

2

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan (November 2012 sampai dengan April 2013). Pengambilan contoh tanah dan akar tanaman dilakukan di bawah tegakan jabon di Madiun, Jawa Timur yang tersebar di 3 (tiga) daerah yaitu tanah kering Durenan, tanah kering Sudimoroharjo, bekas sawah Sudimoroharjo. Pengamatan analisis akar dilaksanakan di Laboratorium Silvikultur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan, IPB sedangkan tahap mengidentifikasi spora FMA dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hutan PPSHB IPB.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting, kantong plastik, mikroskop binokuler, mikroskop stereo, tabung sentrifugasi, sentrifugasi, pinset spora, cawan petri, botol film, gelas objek, cover glass, saringan bertingkat berukuran 250µ m, 125µ m dan 63µ m, oven, label, timbangan ohause, minitab 16, kamera dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar jabon, contoh tanah, aquades, KOH 2.5%, HCl 0.1, trypan blue 0.02%, alkohol, gliserin 50%, air, glukosa 60% dan polyvinil alcohol lactid acid glyserol (PVLG).

Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dengan pengambilan contoh tanah dan akar, penjernihan dan pewarnaan akar, isolasi dan identifikasi spora FMA. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode pewarnaan akar dan metode tuang basah.

Pengambilan contoh tanah dan akar

Pengambilan contoh tanah dan akar dilakukan dari bawah tegakan jabon di Madiun. Pengambilan contoh tanah diambil di tiga lokasi yaitu tegakan jabon di tanah kering Durenan, tanah kering Sudimoroharjo dan bekas sawah Sudimoroharjo, dengan ketinggian tempat ketiga lokasi ini yaitu 700 mdpl. Setiap lokasi ini terdiri dari 3 plot, masing-masing plot diwakili oleh tiga tanaman pohon jabon yang dipilih secara acak.

3

Penjernihan dan pewarnaan akar

Pengamatan kolonisasi akar FMA pada akar tanaman dilakukan melalui metode pewarnaan akar (Brundrett et al. 1996). Metode ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, diawali dengan akar yang telah dipisahkan dari tanah dicuci sampai bersih. Tahap kedua, akar direndam dalam larutan KOH 2.5% lalu dipanaskan dalam oven dengan suhu 90ºC selama 30-40 menit sehingga akar berwarna kuning bersih. Tahap ketiga, akar dibilas dan direndam kembali dengan HCL 0.1 selama 10 menit. Tahap keempat yaitu akar yang sudah dibersihkan dari HCL 0.1 diberi cairan trypan blue kemudian dipanaskan dalam oven. Tahap terakhir, akar yang telah dipanaskan dalam oven dibilas dan direndam dalam larutan alkohol 50%.

Pengamatan akar yang terinfeksi dilakukan dengan mengambil serabut akar halus sepanjang 1 cm, lalu diletakkan pada gelas objek yang ditutup dengan

cover glass. Setelah itu, akar yang sudah di preparat diamati dengan mikroskop binokuler. Jumlah akar halus dalam 1 preparat yang diamati berjumlah 15 potong akar. Persen infeksi mikoriza dihitung dengan rumus Giovanneti dan Moose (1980):

Isolasi Spora FMA

Teknik isolasi spora FMA yang digunakan adalah teknik penyaringan basah Genderman and Nickolson (1963) yang telah dimodifikasi dan dilanjutkan teknik sentrifugasi Brundrett et al (1996). Metode ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, contoh tanah yang akan diamati diambil 10 gram lalu dicampur dengan 2/3 air dan diaduk hingga merata. Tahap kedua, tanah yang telah diaduk lalu dituangkan ke dalam saringan bertingkat ukuran 250µ m, 125µ m, dan 63µ m dengan air yang mengalir. Tahap ketiga, tanah yang tersisa dalam saringan bertingkat dimasukan kembali ke dalam gelas ukur kemudian penyaringan diulang sebanyak 3 kali. Tahap keempat, setelah penyaringan selesai tanah yang tersisa pada saringan berukuran 125µ m dan 63µ m dipindahkan dalam tabung sentrifugasi. Tahap kelima, 2/3 tabung sentrifugasi diisi dengan larutan glukosa 60%, kemudian dikocok dan dimasukan tabung sentrifugasi ke dalam sentrifugasi (kecepatan 2500 rpm) selama 1 menit. Tahap keenam, supernatan yang terdapat dalam tabung sentrifugasi dimasukan kedalam saringan bertingkat ukuran 63µ m dan dibilas dengan air yang mengalir. Tahap ketujuh, spora yang terkumpul dalam saringan dimasukan dalam cawan petri dan siap diamati dengan mikroskop stereo.

Identifikasi Spora FMA

4 Pengamatan

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) kepadatan spora, (2) keragaman spora, (3) kelimpahan relatif dan (4) frekuensi relatif spora. Masing-masing parameter dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Shi et al. 2007):

Kepadatan spora (spora) = jumlah spora 10gram tanah

Keragaman spora (spora) = jumlah genus pada 10gram tanah Kelimpahan relatif genus FMA (%) = jumlah genus x 100% total spora

Frekuensi relatif genus FMA (%) = jumlah contoh ditemukan genus x 100% total contoh

Analisis data

Analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis secara deskriptif, selain itu analisis regresi dengan menggunakan minitab 16 dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara sifat kimia tanah dengan tingkat kolonisasi akar FMA. Pengujian perbedaan nilai tengah dua populasi juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan diameter dan tinggi rata-rata pada lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat fisik dan kimia tanah di Madiun, Jawa Timur

Kondisi fisik dan kimia pada tanah merupakan gambaran yang menunjukkan kesuburan suatu lahan. Tersedianya unsur hara yang cukup serta kondisi fisik dan kimia tanah yang mendukung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada lahan tersebut. Kondisi fisik dan kimia tanah pada lokasi penelitian di Madiun, Jawa Timur ini tersaji pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Kondisi sifat fisik tanah di Madiun, Jawa Timur

Lokasi Kondisi tanah Tekstur

Tanah kering Durenan Bekas singkong Lempung liat berpasir Tanah kering Sudimoroharjo Bekas alang-alang Liat

5 Sifat fisik tanah yang diukur pada lokasi Madiun, Jawa Timur yaitu kondisi tanah dan tekstur tanah (Tabel 1). Tanah yang terdapat pada lokasi tanah kering Durenan memiliki tekstur lempung liat berpasir. Karakteristik dari tekstur tanah lempung liat berpasir ini yaitu pori makro yang terbentuk dalam tanah lebih banyak sehingga jumlah air yang diikat lebih sedikit. Tanah yang memiliki tekstur lempung ini akan membuat akar-akar tanaman sulit menembus tanah, hal ini akan menghambat perkembangan akar. Kondisi fisik di lokasi tanah kering Sudimoroharjo dan bekas sawah Sudimoroharjo memiliki tekstur liat. Karakteristik tekstur liat adalah tanah cenderung lengket dalam keadaan basah dan kuat menyatu antara butiran tanah yang satu dengan yang lainnya.

Tanah yang memiliki tekstur liat sulit untuk menyerap air, sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanaman jabon yang ditanam pada lokasi penelitian memiliki kondisi tanah yang berbeda-beda. Lokasi tanah kering Durenan merupakan jabon yang ditanam pada kondisi tanah bekas singkong, tanah kering Sudimoroharjo merupakan jabon yang ditanam pada kondisi tanah bekas alang-alang dan bekas sawah Sudimoroharjo merupakan jabon yang di tanam pada kondisi tanah bekas sawah.

Tabel 2 Kondisi kimia tanah di Madiun, Jawa Timur Lokasi Tanah kering Durenan 4.70 4.00 0.66 0.06 11.00 6.20 Tanah kering Sudimoroharjo 5.50 4.60 1.21 0.11 11.00 6.90 Bekas sawah Sudimoroharjo 6.40 5.40 0.92 0.09 10.00 3.80 C= karbon; N=nitrogen; P=fosfor.

Sifat kimia tanah yang diukur pada lokasi penelitian antara lain pH, karbon, nitrogen, nisbah C/N dan fosfor. Hasil analisis kimia tanah (Tabel 2) memperlihatkan bahwa, lokasi tanah kering Durenan mempunyai pH H₂O sangat masam dan pH KCl yang bersifat masam. Tanah kering Sudimoroharjo memiliki pH H₂O masam dan pH KCl netral, sedangkan bekas sawah Sudimoroharjo mempunyai pH H₂O agak masam dan pH KCl netral. Kandungan seperti C dan N pada lokasi tanah kering Durenan dan bekas sawah Sudimoroharjo termasuk ke dalam kriteria sangat rendah, selain itu kandungan C dan N pada tanah kering

Sudimoroharjo termasuk kriteria rendah. Nisbah C/N di lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo termasuk kriteria sedang, berbeda dengan lokasi bekas sawah Sudimoroharjo yang memiliki kriteria nisbah C/N yang rendah. Kandungan fosfor yang tersedia pada tiga lokasi penelitian termasuk kriteria yang sangat rendah karena memiliki nilai kandungan fosfor tersedia kurang 10 (Hardjowigeno 2010). Penggolongan kriteria sifat kimia tanah ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

6 pada tiga lokasi penelitian memiliki rentang kandungan pH agak masam hingga sangat masam, pH tanah yang berkisar masam ini tidak dapat memberikan ketersediaan unsur hara tanah yang cukup untuk tanaman.

Meskipun demikian, pada kondisi tanah yang kurang menguntungkan seperti ini justru dimanfaatkan mikroba tanah untuk membantu pertumbuhan tanaman melalui penyediaan dan penyerapan unsur hara penting bagi tanaman seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). Tiga unsur hara penting tersebut seluruhnya melibatkan aktivitas mikroba tanah, salah satunya yaitu mikroba pelarut fosfor. Tanah yang memiliki ketersediaan fosfor yang rendah akan dibantu penyerapannya oleh mikroba pelarut fosfor. Mikroba ini akan melepaskan ikatan P dari mineral liat tanah dan kemudian menyediakannya bagi tanaman. Mikroba tanah bermanfaat untuk melarutkan unsur hara, membantu penyerapan unsur hara, dan merangsang pertumbuhan tanaman (Prihastuti 2011).

Persentase Kolonisasi Akar

Kolonisasi akar FMA merupakan struktur yang ditemukan pada akar tanaman seperti vesikula, hifa eksternal dan arbuskula. Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung banyaknya bagian akar yang terinfeksi oleh FMA. Hasil pengamatan persen kolonisasi pada akar disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Persen kolonisasi akar FMA pada lokasi pengambilan sampel Berdasarkan hasil pengamatan kolonisasi akar (Gambar 1) memperlihatkan bahwa adanya asosiasi antara FMA dengan akar tanaman jabon yang membentuk hifa di dalam sel akar. FMA mampu menginfeksi akar pada tanaman jabon pada masing-masing lokasi penelitian dengan ketinggian 700 mdpl. Kriteria tingkat kolonisasi akar menurut Setiadi et al. (1992) (Lampiran 2) bahwa, rata-rata persen kolonisasi akar FMA pada lokasi tanah kering Durenan sebesar 70.56% termasuk kriteria tinggi, tanah kering Sudimoroharjo terinfeksi sebesar 81.85% termasuk kriteria sangat tinggi dan bekas sawah Sudimoroharjo memiliki persen kolonisasi akar FMA sebesar 60.00% termasuk kriteria tinggi. Kolonisasi akar FMA pada lokasi tanah kering terlihat memiliki persen infeksi di atas 70.00%, hal ini sesuai dengan pendapat Prihastuti (2007) yang menyatakan bahwa, tanah kering banyak mengandung FMA yang diindikasikan dengan tingginya tingkat infeksi akar yaitu mencapai 70.50%–90.33%. Selain itu, lokasi

70.56

Tanah kering Durenan Tanah kering Sudimoroharjo Bekas sawah Sudimoroharjo

7 bekas sawah Sudimoroharjo masih menunjukkan bahwa FMA dapat bersimbiosis dengan akar tanaman, hal ini sesuai dengan pendapat Solaiman dan Hirata (1995) yang menyatakan bahwa, pada tanah yang tergenang atau sawah FMA masih dapat berkembang dengan baik bahkan pada lingkungan yang sangat miskin unsur hara dan pada lingkungan yang tercemar limbah berbahaya FMA masih memperlihatkan eksistensinya.

Kondisi tanah dengan kandungan hara terutama unsur fosfor yang rendah akan menyebabkan meningkatnya kolonisasi FMA pada akar tanaman, pada dasarnya FMA diperlukan tanaman untuk menyerap fosfor. Pulungan (2013) menyatakan bahwa, ketersediaan fosfor yang tinggi di tanah secara langsung menurunkan aktivitas FMA sehingga keberadaan FMA mengalami pengurangan, sebaliknya rendahnya unsur fosfor tersedia di tanah meningkatkan terbentuknya FMA pada tanaman karena pada kondisi tanah yang seperti ini, tumbuhan cenderung memanfaatkan FMA sebagai salah satu cara untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah. Akar yang terinfeksi FMA dapat menyerap unsur hara dengan menggunakan hifa dari FMA untuk menyerap seluruh hara tanah dan air. FMA pada akar tanaman akan menambah luas permukaan absorbsi unsur hara dan air, dengan bertambahnya luas permukaan akar maka dapat meningkatkan penyerapan unsur hara dan mineral dari dalam tanah.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa tanaman jabon merupakan tumbuhan yang respontif terhadap FMA. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase kolonisasi FMA pada akar jabon lebih dari 50.00% yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Beberapa struktur FMA yang ditemukan dalam akar tanaman jabon dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Infeksi akar pada tanaman jabon di Madiun, Jawa Timur (perbesaran 400x): struktur akar dengan vesikula (A), dan struktur akar dengan hifa eksternal (B)

Struktur FMA yang ditemukan pada akar jabon yang telah diwarnai adalah vesikula (Gambar 2A) dan hifa eksternal (Gambar 2B), arbuskula tidak dapat ditemukan pada semua contoh akar. Menurut Mosse (1981) dalam Muliawan (1995) keberadaan arbuskula dalam akar relatif singkat yaitu berkisar antara 1−3 hari, namun dengan adanya satu atau lebih struktur FMA tersebut maka dapat dikatakan telah terjadi asosiasi oleh FMA terhadap tanaman inangnya.

B A

Hifa eksternal

8 Perbedaan persen kolonisasi akar FMA pada masing-masing lokasi penelitian ini diduga adanya pengaruh dari sifat kimia tanah. Oleh karena itu, untuk melihat hubungan kolerasi dan pengaruh sifat kimia tanah terhadap tingkat kolonisasi akar pada masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Hasil analisis regresi antara sifat kimia tanah dengan tingkat kolonisasi

NKA = nilai kolonisasi akar; C-organik= karbon; N-organik= nitrogen; P-tersedia= fosfor; R²= determinasi keeratan; Pr= nilai P regression pada analysis of variance.

Hasil analisis regresi sifat kimia tanah dengan tingkat kolonisasi akar (Tabel 3) memperlihatkan bahwa persamaan regresi linear antara kandungan karbon dengan nilai kolonisasi akar menghasilkan koefesien determinasi (R²) sebesar 29.50% yang artinya tingkat kolonisasi akar sebesar 29.50% ditentukan oleh kandungan karbon, dan sisanya 70.50% ditentukan oleh variabel lain. Menurut Sugiono (2011) koefesien determinasi (R²) sebesar 29.50% memiliki tingkat hubungan yang rendah artinya kandungan karbon memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap kolonisasi akar FMA. Persamaan regresi linear kandungan nitrogen dengan nilai kolonisasi akar menghasilkan koefesien determinasi (R²) sebesar 17.20% yang artinya tingkat kolonisasi akar sebesar 17.20% ditentukan oleh nitrogen, dan sisanya 82.80% ditentukan oleh variabel lain. Menurut Sugiono (2011) koefesien determinasi (R²) sebesar 17.20% memiliki tingkat hubungan yang rendah artinya kandungan nitrogen memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap kolonisasi akar FMA. Persamaan regresi linear kandungan fosfor dengan nilai kolonisasi akar menghasilkan koefesien determinasi (R²) sebesar 89.70% yang artinya tingkat kolonisasi akar sebesar 89.70% ditentukan oleh kandungan fosfor, dan sisanya 10.30% ditentukan oleh variabel lain. Menurut Sugiono (2011) koefesien determinasi (R²) yang dihasilkan sebesar 89.70% memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat artinya kandungan fosfor memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap kolonisasi akar FMA. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut (analysis of variance) terlihat bahwa P regression pada ketiga variable (karbon, nitrogen dan fosfor) memiliki nilai lebih besar dari 0.05 maka disimpulkan bahwa kandungan karbon, nitrogen, dan fosfor tidak berpengaruh terhadap tingkat persen kolonisasi akar FMA. Oleh karena itu, terdapat variabel lain (faktor lain) yang mempengaruhi tingkat persen kolonisasi akar, menurut Setadi (1992) faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat persen kolonisasi FMA adalah kepekaan inang terhadap infeksi, faktor iklim (cahaya) dan kandungan air dalam tanah.

9 dapat terjadi karena dipengaruhi salah satunya oleh kepekaan tanaman inang terhadap FMA (Corryanti 2007).

Kepadatan spora

Kepadatan spora merupakan jumlah spora yang ditemukan pada saat pengamatan. Perhitungan kepadatan spora berdasarkan jumlah spora yang ditemukan pada 10 gram tanah dengan menggunakan metode tuang basah. Kepadatan spora pada masing masing lokasi disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Kepadatan spora FMA pada lokasi pengambilan sampel

Bedasarkan Gambar 3 terlihat bahwa kepadatan spora yang ditemukan tiap lokasi terlihat berbeda-beda. Tanah kering Durenan memiliki kepadatan spora sebesar 73.00 spora/10gram tanah, tanah kering Sudimoroharjo sebesar 35.00 spora/10 gram tanah, dan bekas sawah Sudimoroharjo sebesar 43.00 spora/10 gram tanah. Hasbi (2005) menyatakan bahwa kepadatan spora pada tanaman budidaya tergolong rendah apabila hanya ditemukan 1.00−6.00 spora dalam 50gram tanah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepadatan spora pada lokasi penelitian ini tergolong tinggi. Kepadatan spora tertinggi terlihat berada pada lokasi tanah kering Durenan, hal ini dapat disebabkan pertumbuhan akar pada tanaman jabon yang berumur 24 bulan di lokasi ini sudah mulai menurun, kemampuan akar untuk menembus tanah agar memperoleh air dan unsur hara menjadi berkurang. Pada kondisi seperti ini, akan membuat produksi spora FMA semakin meningkat. Menurut Suhardi (1989), perkembangan spora biasanya terjadi karena reaksi terhadap pertumbuhan akar, tetapi produksi spora akan semakin banyak setelah tanaman inang menjadi dewasa bahkan mendekati tua.

Secara keseluruhan terlihat bahwa suatu lokasi memiliki persen infeksi akar FMA yang tinggi juga mendapatkan kepadatan spora yang tinggi, meskipun demikian tidak terdapat kolerasi yang tetap antara kolonisasi akar dengan kepadatan spora. Prihastuti et al. (2010) menyatakan bahwa tidak ada kolerasi antara jumlah spora dengan kolonisasi akar. Kolonisasi akar oleh FMA tidak ditentukan oleh jumlah spora yang terdapat pada tanah, tetapi ditentukan oleh

73.00

Tanah kering Durenan Tanah kering Sudimoroharjo Bekas sawah Sudimoroharjo

10 kemampuan FMA untuk menginfeksi tanaman inang dan respon tanaman inang terhadap infeksi FMA.

Keragaman Spora FMA

Keragaman spora FMA merupakan hasil identifikasi sampai pada tingkat genus, dengan melihat karakteristik morfologi dari spora yang telah diawetkan dengan polyvinil alcohol lactid acid glyserol (PVLG). Identifikasi spora FMA yang ditemukan di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Keragaman genus FMA di bawah tegakan jabon Madiun, Jawa Timur

Lokasi Nilai keragaman genus FMA

Tanah kering Durenan 3 (Acaulospora,Enterospora dan Glomus) Tanah kering Sudimoroharjo 3 (Acaulospora,Enterospora dan Glomus) Bekas sawah Sudimoroharjo 2 (Acaulospora dan Glomus)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa keragaman genus FMA paling tertinggi terdapat pada lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo dengan ditemukannya 3 genus spora seperti Acaulospora, Enterospora dan

Glomus. Genus spora FMA paling sedikit terdapat pada bekas sawah Sudimoroharjo yaitu sebanyak 2 genus spora FMA yaitu Acaulospora dan

Glomus.

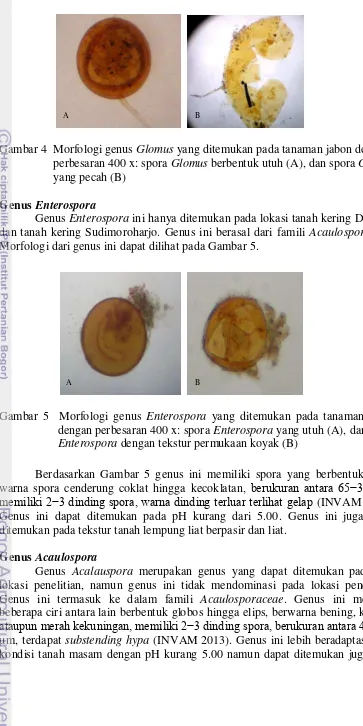

Genus Glomus

11

Gambar 4 Morfologi genus Glomus yang ditemukan pada tanaman jabon dengan perbesaran 400 x: spora Glomus berbentuk utuh (A), dan spora Glomus

yang pecah (B) Genus Enterospora

Genus Enterospora ini hanya ditemukan pada lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo. Genus ini berasal dari famili Acaulosporaceae. Morfologi dari genus ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Morfologi genus Enterospora yang ditemukan pada tanaman jabon dengan perbesaran 400 x: spora Enterospora yang utuh (A), dan spora

Enterospora dengan tekstur permukaan koyak (B)

Berdasarkan Gambar 5 genus ini memiliki spora yang berbentuk bulat, warna spora cenderung coklat hingga kecoklatan, berukuran antara 65−300 µ m memiliki 2−3 dinding spora, warna dinding terluar terlihat gelap (INVAM 2013). Genus ini dapat ditemukan pada pH kurang dari 5.00. Genus ini juga dapat ditemukan pada tekstur tanah lempung liat berpasir dan liat.

Genus Acaulospora

Genus Acalauspora merupakan genus yang dapat ditemukan pada tiga lokasi penelitian, namun genus ini tidak mendominasi pada lokasi penelitian. Genus ini termasuk ke dalam famili Acaulosporaceae. Genus ini memiliki beberapa ciri antara lain berbentuk globos hingga elips, berwarna bening, kuning, ataupun merah kekuningan, memiliki 2−3 dinding spora, berukuran antara 40−300 µ m, terdapat substending hypa (INVAM 2013). Genus ini lebih beradaptasi pada kondisi tanah masam dengan pH kurang 5.00 namun dapat ditemukan juga pada

A B

12 pH yang netral. Genus ini dapat ditemukan pada tekstur tanah lempung liat berpasir dan liat. Morfologi genus ini dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Morfologi genus Acaulospora yang ditemukan pada tanaman jabon dengan perbesaran 400 x: spora Acaulospora yang utuh (A), dan spora Acaulospora yang pecah (B)

Berdasarkan hasil pengamatan bentuk spora, jumlah dan genus yang ditemukan pada masing-masing contoh tanah bervariasi. Keadaan ini menunjukkan adanya keanekaragaman FMA yang terdapat pada masing-masing hamparan tanah. Menurut Agustin (2011) bahwa, adanya keanekaragaman genus ini dapat disebabkan perbedaan lingkungan tumbuh, tanaman inang dan juga pengelolaan lahan.

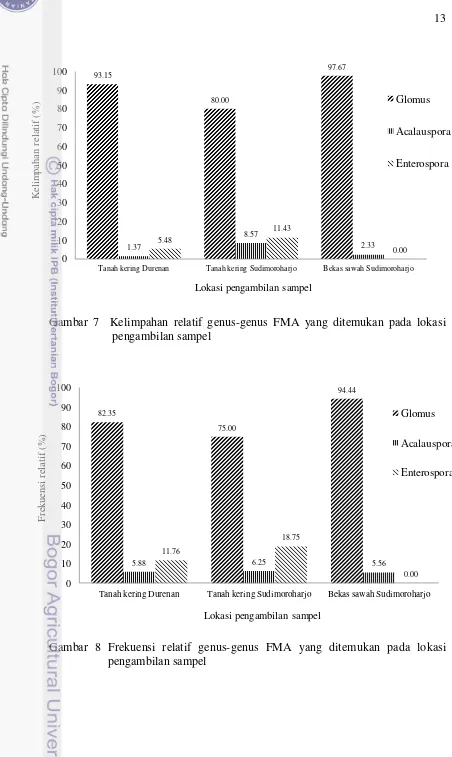

Kelimpahan Relatif dan Frekuensi Genus FMA

Keberadaan genus-genus FMA pada masing-masing lokasi penelitan menunjukkan bahwa adanya interaksi spora FMA dengan kondisi lingkungan penelitian. Penyebaran genus FMA dapat dilihat berdasarkan data kelimpahan dan frekuensi relatif pada lokasi penelitian yang tersaji pada Gambar 7 dan 8.

Kelimpahan relatif (Gambar 7) dan frekuensi relatif (Gambar 8) menunjukkan bahwa sebaran Glomus memiliki tingkat penyebaran tertinggi di masing-masing lokasi. Kelimpahan relatif Glomus di tanah kering Durenan sebesar 93.15%, tanah kering Sudimoroharjo 80.00%, dan kelimpahan relatif

Glomus pada lokasi bekas sawah Sudimoroharjo sebesar 97.67%, selain itu frekuensi relatif pada masing-masing lokasi penelitian juga menunjukkan bahwa genus Glomus memiliki penyebaran yang mendominasi. Glomus pada lokasi tanah kering Durenan memiliki nilai frekuensi relatif sebesar 82.35%, tanah kering Sudimoroharjo memiliki frekuensi relatif sebesar 75.00% dan bekas sawah Sudimoroharjo memiliki frekuensi relatif sebesar 94.44%. Glomus merupakan genus yang mendominasi lahan pertanian, dan mempunyai ketahanan lebih tinggi terhadap tekanan lingkungan dibandingkan dengan genus lainnya (Irmawati 2001). Shi et al. (2007) menambahkan pula bahwa Glomus mempunyai tingkat adaptasi yang cukup tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan dan memiliki sebaran yang luas.

13

Tanah kering Durenan Tanah kering Sudimoroharjo Bekas sawah Sudimoroharjo

K

Tanah kering Durenan Tanah kering Sudimoroharjo Bekas sawah Sudimoroharjo

14 Pertumbuhan Jabon

Keberagaman jumlah populasi dan komposisi genus FMA yang ditemukan pada lokasi penelitian salah satunya dipengaruhi oleh tanaman inangnya. Tanaman inang yang digunakan pada penelitian ini adalah jabon. Menurut Numahara (1993) bahwa, suatu individu tanaman dapat berasosiasi dengan satu atau lebih tanaman. Hal ini dikarenakan karakteristik biologis utama dari FMA yaitu obligat, yang artinya setiap tahap siklus hidup FMA memerlukan tanaman hidup (Dewi 2007). Keberadaan FMA pada tanaman inang ini tentunya akan memberikan pengaruh untuk tanaman inangnya, walaupun pengaruhnya tidak tampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistik mengenai diameter dan tinggi jabon pada masing-masing lokasi untuk melihat perbedaan pertumbuhan tanaman jabon di masing-masing lokasi. Rekapitulasi hasil perhitungan perbedaan nilai tengah dua populasi diameter dan tinggi rata-rata jabon dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 pertumbuhan jabon pada lokasi tanah kering Sudimoroharjo berbeda nyata dengan pertumbuhan jabon pada lokasi bekas sawah Sudimoroharjo dan tanah kering Durenan. Sedangkan pertumbuhan jabon yang berumur 24 bulan pada lokasi tanah kering Durenan tidak berbeda nyata dengan pertumbuhan jabon yang berumur 17 bulan di lokasi bekas sawah Sudimoroharjo.

Pertumbuhan jabon umur 17 bulan pada lokasi tanah kering Sudimoroharjo ini memberikan respon pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan dengan pertumbuhan jabon yang berumur 17 bulan di lokasi bekas sawah Sudimoroharjo. Kondisi tanah pada lokasi tanah kering Sudimoroharjo merupakan lahan bekas alang-alang yang ditanami pohon jabon. Lahan bekas alang-alang pada umumnya adalah tanah mineral masam, miskin hara dan bahan organik, kandungan Al tinggi. Masalah yang terjadi pada lahan alang-alang yaitu persediaan air bawah tanah yang kurang tersedia karena tanahnya padat, infiltrasi air hujan rendah, sehingga walaupun curah hujan tinggi tetapi cadangan air bawah tanah ini tetap sangat terbatas. Selain itu, tanaman alang-alang ini memiliki sifat allelopati, sehingga tanaman yang tumbuh di dekatnya akan sulit berkompetisi untuk mendapatkan air, unsur hara dan cahaya matahari (Friday et al. 1999). Hal ini dapat disebabkan faktor yang mengganggu pertumbuhan jabon yang berumur 17 bulan pada lokasi tanah kering Sudimoroharjo, karena lahan alang-alang Tabel 5 Rata-rata diameter dan tinggi jabon

15 memiliki sifat yang kurang baik sehingga kurang menguntungkan jika diusahakan untuk tanaman budidaya.

Keterbatasan air tanah bukan merupakan faktor pembatas bagi FMA, tetapi dengan kondisi tanah seperti ini merupakan masalah untuk pertumbuhan jabon. Pada kondisi seperti ini tanaman yang terinfeksi FMA mampu bertahan pada kondisi stress air yang hebat, dan lingkungan yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan jaringan hifa eksternal akan memperluas permukaan serapan air dan mampu menyusup ke pori kapiler sehingga serapan air untuk tanaman inang meningkat (Dewi 2007).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penanaman tanaman jabon pada masing-masing lokasi memiliki jumlah populasi dan komposisi FMA yang berbeda-beda. Keanekaragaman genus tertinggi ditemukan pada lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo yaitu dengan ditemukannya 3 genus FMA. Keanekaragaman genus terendah terdapat pada lokasi bekas sawah Sudimoroharjo karena hanya ditemukan 2 genus FMA. Enterospora hanya ditemukan pada lokasi Durenan dan tanah kering, sedangkan Glomus dan

Acaulospora dapat ditemukan pada tiga lokasi penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian di bawah tegakan jabon di Madiun disimpulkan bahwa persen kolonisasi FMA pada lokasi penelitian tergolong tinggi hingga sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadinya simbiosis mutualisme antara FMA pada tanaman jabon. Sifat kimia tanah pada lokasi penelitian tidak berpengaruh terhadap perbedaan tingkat persen kolonisasi FMA pada masing-masing lokasi. Lokasi tanah kering Durenan dan tanah kering Sudimoroharjo ditemukan 3 genus FMA yaitu Glomus, Acaulospora, dan Enterospora, sedangkan di bekas sawah Sudimoroharjo hanya ditemukan 2 genus FMA yaitu Glomus dan Acaulospora.

Glomus merupakan genus yang paling mendominasi pada ketiga lokasi penelitian karena memiliki nilai kelimpahan dan frekuensi relatif tertinggi pada masing-masing lokasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada tiga lokasi penelitian ditemukannya jumlah populasi dan komposisi FMA yang berbeda-beda, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat keanekaragaman FMA pada lokasi penelitian.

Saran

Kegiatan pengujian lebih lanjut FMA di bawah tegakan jabon berupa eksplorasi terhadap genus indegenous perlu dilakukan untuk mendapatkan genus

16

DAFTAR PUSTAKA

Agustin W. 2011. Inokulasi fungi mikoriza arbuskula untuk meningkatkan produktivitas dan mutu benih cabai (Capsicum annuum L) serta efesiensi penggunaan pupuk P [tesis]. Bogor (ID): Program Pasca Sarjana, IPB. Brundrett MC, Bougher N, Dells B, Grove T, dan Malajozuk N. 1996. Working

With Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Canberra (AU): Centre for International Agricultural Research.

Dewi IR. 2007. Peran, prospek dan kendala dalam pemanfaatan endomikoriza [skripsi]. Bandung (ID): Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran.

Ervayenri. 1998. Studi keanekaragaman dan potensi inokulum cendawan mikoriza arbuskula (CMA) di lahan gambut (studi kasus di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau) [tesis]. Bogor (ID): Program Pasca Sarjana, IPB.

Friday, Kathleen S, Elmo Drilling M, Dennis P, Garrity. 1999. Imperata Grtassland Rehabilition Using Agroforestry and Assisted Natural Regeneration. Bogor (ID): ICRAF-SEA.

Giovannetti M, Mosse B. 1980. An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist 84:489 -500.

Hardjowigeno S. 2010. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Pressindo.

Hasbi R. 2005. Studi diversitas cendawan mikoriza arbuskula (CMA) pada berbagai tanaman budidaya di Lahan Gambut Pontianak. Jurnal Agrosains 2

1:46-51.

[INVAM] International Culture Collection of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi. 2013. Reference culture of spesies vesicular arbuscula mycorrhizal fungi [Internet]. [diunduh pada 2013 Apr 21]. Tersedia pada: http://invam.caf.edu/Myco-info/Taxonomy/classification.htm.

Kartika E. 2006. Tanggap pertumbuhan, serapan hara dan karakter morfofisiologi terhadap cekaman kekeringan pada bibit kelapa sawit yang bersimbiosis dengan CMA [disertasi]. Bogor (ID): Program Pasca Sarjana, IPB.

Muliawan J. 1995. Mikoriza arbuskula pada rhizosfer beberapa kultivar rambutan di Jakarta, Bogor, dan Tanggerang [skripsi]. Bogor (ID): Fakutas MIPA, IPB.

Nuhamara ST. 1993. Mikoriza sebagai suatu model parasitisme. Technical Note

5(1):1-15.

Prihastuti. 2007. Isolasi dan karakterisasi mikoriza vesikular-arbuskular di lahan kering masam, Lampung Tengah. Berkala Penelitian Hayati 12:99-106. _______. 2011. Struktur komunitas mikroba tanah dan implikasinya dalam

mewujudkan sistem pertanian. El Hayah 4(1):174-181.

17 Pulungan AS. Infeksi fungi mikoriza infeksi fungi mikoriza arbuskula pada akar tanaman tebu (Saccharum officinarum L). Jurnal Biosains Unimed 1(1):43-46

Sastrahidayat IR. 2011. Rekayasa Pupuk Hayati Mikoriza. Malang (ID): Universitas Brawijaya.

Setiadi Y. 1992. Mengenal Mikoriza, Rhizobium, dan Aktinorizal untuk Tanaman Kehutanan. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, IPB.

Shi ZY, Zhang L, Feng G, Tian CY, Christie P. 2007. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi associated with desert ephemerals in plant communities of junggar basin, North West China. Journal Applied Soil Ecology (35):10- 20.

Sieverding E. 1991. Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Management in Tropocal Agrosystem. Germany (DE): Technical Coorporation.

Solaiman MZ, Hirata H. 1995. Effect of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in paddy fields on rice growth and NPK nutrition under different water regimes. Soil Science and Plant Nutrition 41(3):505-514.

Sugiyono. 2011. Statistika untuk Penelitian. Bandung (ID): Penerbit Alfabeta. Suhardi. 1989. Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA). Yogyakarta (ID):

Universitas Gajah Mada.

18

LAMPIRAN

Lampiran 1 Karakteristik sifat fisik tanah* Sifat tanah

Sangat

rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi C (%) < 1.00 1.00-2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 >5.00 N (%) < 0.10 0.10-0.20 0.21-0.50 0.51-0.75 >0.75 C/N <5.00 5.00-10.00 11.00-15.00 16.00-25.00 >25.00 P₂O₅ Bray

1 (ppm)

<8.00 8.00-15.00 16.00-25.00 26.00-35.00 >60.00

Sifat tanah

Sangat

masam Masam Agak masam Netral Agak alkalis Alkalis pH H₂O < 4.50 4.50-5.50 5.60-6.50 6.60-7.50 7.60-8.50 >8.50

pH KCL <2.50 2.50-4.0 - 4.10-6.00 6.1-6.5 >6.50 *sumber: Hardjowigeno (2010).

Lampiran 2 Kriteria penilaian kolonisasi FMA*

No Persentase kolonisasi (%) Keterangan

1 0-25 Rendah

2 26-50 Sedang

3 51-75 Tinggi

4 76-100 Sangat tinggi

19

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 Agustus 1991 dari ayah Karmin dan ibu Nuraeni Amalia. Penulis adalah putri kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Bina Bangsa Sejahtera dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Talenta Mandiri IPB (UTM-IPB) dan diterima di Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif berorganisasi di himpunan profesi Tree Grower Community (TGC) pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 sebagai staff project division. Kepanitiaan yang diikuti yaitu Save Mangrove for Our Earth tahun 2010, TGC in action tahun 2011, Seminar Jabon tahun 2011 dan TGC in Action pada tahun 2012. Pada bulan Juli tahun 2011 penulis melaksanakan Praktik Pengelolaan Ekosistem Hutan (PPEH) di lokasi Papandayan-Sancang Timur, pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2012 penulis melaksanakan Praktik Pengelolaan Hutan (PPH) di lokasi Hutan Pendidikan Gunung walat (HPGW) Sukabumi, Bandung dan Cianjur serta pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2013 penulis melaksanakan Praktik Kerja Profesi (PKP) di Rumpin Seed Source and Nursery Center.