DI HUTAN BLANGRAWEU – EKOSISTEM ULU MASEN

PROVINSI ACEH

ANDRIANA

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

DI HUTAN BLANGRAWEU – EKOSISTEM ULU MASEN

PROVINSI ACEH

ANDRIANA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

MSc.F dan Dr. Ir. Harnios Arief, MSc.

RINGKASAN

Kondisi harimau sumatera saat ini semakin terancam akibat alih fungsi hutan sehingga berdampak pada penurunan populasi. Kawasan hutan Blangraweu merupakan salah satu habitat yang sesuai dan berpotensi terhadap keberadaan harimau sumatera. Saat ini tidak adanya data awal yang mampu memperkirakan jumlah populasi harimau sumatera merupakan permasalahan dalam kelestarian harimau khususnya di provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dimulai 30 November 2009 hingga 28 Mei 2010 di kawasan hutan Blangraweu – ekosistem Ulu Masen, Pidie dan Pidie Jaya, Aceh. Tujuan penelitian ini adalah menduga kepadatan populasi serta mengidentifikasi komponen habitat dan karakteristik habitat harimau sumatera di hutan Blangraweu. Pengambilan data menggunakan metode perangkap kamera serta analisis vegetasi untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi pembentuk habitat.

Estimasi populasi harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu adalah 5 – 9 ekor dengan efektif sampling area 211,25 km2. Tingkat kepadatan harimau sumatera dengan selang kepercayaan 95% antara (X SE) 2 – 4 ekor (2,36 – 4,07 2,43 individu harimau/100 km2). Perbandingan jenis kelamin antara harimau jantan dan betina secara positif adalah 1 : 4 dengan struktur umur adalah 5 individu dewasa. Kawasan hutan Blangraweu memiliki dua tipe habitat, yaitu hutan pegunungan dan sub-pegunungan. Satwa mangsa utama harimau sumatera, yaitu rusa sambar, rusa dan babi jenggot. Sumber air yang digunakan oleh harimau sumatera adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan air yang jernih. Penutupan tajuk berupa hutan merupakan fungsi utama cover bagi harimau sumatera. Gangguan habitat yang ada di kawasan hutan Blangraweu berupa illegal loging, perambahan hutan, perburan dan eksplorasi tambang emas.

Hernowo, MSc.F and Dr. Ir. Harnios Arief, MSc.

SUMMARY

Sumatran tiger’s condition was threatened by forest over function, with the result of decreasing its population. Blangraweu forest area is one of suitable habitat and potential for Sumatran tiger existence. There is no recently data, which can be estimating about population of Sumatran tiger is a problem in tiger sustainability, especially in Aceh.

This research was held for six months, started on November 30th 2009 until May 28th 2010 in Blangraweu forest area – Ulu Masen ecosystem, Pidie and Pidie Jaya, Aceh. The purpose is to estimate population density, and to identify habitat component and characteristic of Sumatran tiger in Blangraweu forest. The data was collected by camera trap method and vegetation analysis to find vegetation structure and composition where consist of its habitat.

Population Estimation of Sumatran tiger in Blangraweu forest area is 5 – 9 individuals per 211,25 km2 effective sampling area. Density level of Sumatran tiger with 95% deviation standart is about (X SE) 2 – 4 individuals (2,36 – 4,07 2,43 individuals/100 km2). Sex comparison between male and female positively is 1 : 4, which age structure are 5 adult individuals. Blangraweu forest has two type of habitat, are mountain and sub-mountain forest. Main preys are sambar deer, deer, and bearded pig. Water resources which used by Sumatran tiger source is river during the year with pure water. Crown cover as forest has main function to covering Sumatran tiger. Habitat disturbances of Blangraweu forest are illegal logging, forest cutting, hunting and gold-mine exploration.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Potensi Populasi dan Karakteristik Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) di Hutan Blangraweu – Ekosistem Ulu Masen, Provinsi Aceh” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi ataupun lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2011

Blangraweu – Ekosistem Ulu Masen, Provinsi Aceh.

Nama : Andriana

NRP : E34051984

Menyetujui,

Pembimbing 1

Dr. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, M.Sc.F NIP. 19581111 198703 1 003

Pembimbing 2

Dr. Ir. Harnios Arief, M.Sc NIP. 19640709 199002 1 002

Mengetahui, Ketua

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS NIP. 19580915 198403 1 003

Penulis dilahirkan di Brebes pada tanggal 28 Agustus 1987. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Enjah Sukarna dan Ibu Saripah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1999 di SD Negeri Pangebatan 1 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bumiayu pada tahun 1999 hingga 2002. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan penulis pada tahun 2005 di SMA Negeri 1 Bumiayu. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama menjadi mahasiswa di IPB, penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Uni Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor (UKM UKF-IPB) pada tahun 2005 hingga sekarang. Anggota Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan (HIMAKOVA). Menjabat Ketua 1 UKM UKF-IPB periode 2007-2008. Pada tahun 2007 penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di CA Kamojang dan CA Leuweung Sancang, Garut, Jawa Barat. Di tahun yang sama penulis juga melakukan Ekspedisi Global UKF-IPB di Taman Nasional Alas Purwo dan pada tahun 2009 di Taman Nasional Ujung Kulon. Dari tahun 2006 hingga 2011 penulis mengikuti puncak metamorfosa UKF-IPB di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Pada tahun 2008 penulis melakukan Praktek Umum Penangkaran Satwaliar (PUKES) di penangkaran Rusa Jonggol dan Kebun Raya Bogor serta Monitoring Macan Tutul di Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, kemudian pada tahun 2009 penulis juga melakukan Praktek Kerja Lapang dan Profesi (PKLP) di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

Penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tinginya penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Enjah Sukarna, ibunda Saripah dan adikku M. Heru Setiawan serta keluarga besar di Bumiayu dan Cikampek atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang tak lekang oleh waktu.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, MSc.F dan Bapak Dr. Ir. Harnios Arief, MSc selaku dosen pembimbing atas segala nasihat dan bimbingannya.

2. Dosen penguji, Bapak Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop (wakil dari DMNH), Bapak Dr. Ir. Dede Hermawan, MSc (wakil dari DHHT) dan Ibu Dr. Ir. Ulfah Juniarti Siregar, M.Agr (wakil dari DSVK). 3. Bapak Dolly Priatna (Zoologycal Society of London – Conservation

Leadership Programs) atas kesempatan, diskusi, masukan dan bantuan dana selama penelitian.

4. Bang Susilo, Bang Mahdi, Bang Hadi, Bang Dedi, Ka Iep, Ka Yanti dan Bang Mukhlis (Fauna Flora Internasional – Aceh Program) atas masukan dan bantuannya selama penelitan.

5. Bang Hasbalah (Cek Lah), Bang Popon, Bang Abu, Bang Komeng, Bang Banta, Bang Amrizal, bang Zaenal dan Bang Tomi“Bakri” (team CRU – FFI-AP) atas kesediaan tempat menginap dan berbagi pengalaman menjadi Mahout (pawang gajah).

8. Erry “Wedhus” dan Arul teman seperjuangan mengarungi rimba belantara hutan Aceh.

9. Pika Aritama yang selalu memberi semangat, doa dan mengingatkan akan harapan mengejar mimpi dan cita-cita yang telah dibangun bersama. 10.Keluarga besar KSHE’Tarsius’42 atas kebersamaan, kekeluargaan dan

pengalaman yang pernah kita jalani bersama.

11.Keluarga besar Uni Konservasi Fauna (UKF) khususnya angkatan 03 umumnya semua angkatan atas kekeluargaanya, pengalamannya, dan perjuangannya dalam menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia. 12.Seluruh penghuni “J.Camp” (Dimas, Wedus, Arul, Bibir, Bang Ucok,

Kenchot, Mba Yuki dan Fika ) dan keluarga Bapak Supriatna atas kekeluargaan dan kebersamaannya.

13.Bapak Reza Syamsudin, SPi atas segala saran dan semangatnya.

14.Bapak dan ibu dosen serta seluruh staff yang ada di lingkungan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB.

15.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Bogor, Maret 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada penyusun sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Potensi Populasi dan Karakteristik Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) di Hutan Blangraweu – Ekosistem Ulu Masen, Provinsi Aceh ” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang membahas potensi populasi dan karakteristik habitat harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu ini merupakan penelitian awal karena data dan informasi di Aceh sendiri sangat minim dan terbatas. Informasi ini merupakan langkah awal dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di kawasan ekosistem Ulu Masen. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan di Aceh dalam hal penetapan status ekosistem Ulu Masen, monitoring kawasan dan penegakan hukum. Sehingga keberadaan harimau sumatera di hutan Aceh dapat terjaga dan berkembangbiak dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam perlindungan harimau sumatera khususnya di Provinsi Aceh.

Terima kasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 2

1.3. Manfaat ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bio-Ekologi Harimau Sumatera 2.1.1. Taksonomi Harimau Sumatera ... 3

2.1.2. Morfologi ... 4

2.1.3. Populasi dan Distribusi ... 5

2.1.4. Habitat ... 5

2.1.5. Mangsa ... 6

2.1.6. Cover ... 7

2.1.7. Daya Dukung ... 8

2.2. Perangkap Kamera ... 9

2.3. Program SoftwareCapture ... 10

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1. Sejarah dan Status Kawasan ... 13

3.2. Letak dan Luas ... 13

3.3. Kondisi Fisik Kawasan 3.3.1. Topografi ... 14

3.3.2. Tanah ... 14

3.3.3. Iklim ... 15

3.4. Kondisi Biologi 3.4.1. Flora ... 15

IV. METODE PENELITIAN

4.1.Lokasi dan Waktu Penelitian ... 17 4.2. Alat dan Bahan ... 17 4.3. Metode Pengumpulan Data

4.3.1. Kegiatan Pendahuluan ... 18 4.3.2. Data yang Dikumpulkan ... 18 4.3.3. Cara Pengumpulan Data

4.3.3.1. Metode Perangkap Kamera ... 18 4.3.3.2. Metode Garis Berpetak ... 19 4.3.4. Analisis Data

4.3.4.1. Analisis Foto Untuk Identifikasi

Individu Harimau ... 20 4.3.4.2. Kepadatan Absolut Harimau ... 21 4.3.4.3. Kepadatan Satwa Mangsa ... 22 4.3.4.4. Tingkat Perjumpaan (Encounter Rate/ER)

Harimau dan Mangsa ... 22 4.3.4.5. Komponen Habitat

4.3.4.5. 1.Analisis Vegetasi ... 23 4.3.4.5.2. Bentuk Cover ... 24 4.3.4.5.3. Ketersediaan Air ... 24 4.3.4.6. Hubungan Penggunaan Antara Tipe Habitat dengan

Jumlah Satwa... 24 4.3.4.7. Gangguan Habitat ... 25 V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

5.1.1. Potensi Populasi Harimau Sumatera

5.1.1.1. Kepadatan Harimau Sumatera ... 26 5.1.1.2. Perbandingan Jenis Kelamin (Sex ratio)

Harimau Sumatera ... 28 5.1.1.3. Struktur Umur Harimau Sumatera ... 29 5.1.1.4. Tingkat Perjumpaan (ER)

5.1.2. Kondisi Habitat Harimau Sumatera ... 31

5.1.2.1. Satwa Mangsa ... 35

5.1.2.1.1. Kepadatan Satwa Mangsa ... 37

5.1.2.2. Sumber Air ... 38

5.1.2.3. Cover ... 39

5.1.3. Karakteristik Habitat 5.1.3.1. Satwa Mangsa ... 41

5.1.3.2. Air ... 42

5.1.3.3. Cover ... 43

5.1.4. Hubungan Penggunaan Antara Tipe Habitat Dengan Jumlah Satwa ... 45

5.1.5. Gangguan Habitat ... 45

5.2. Pembahasan 5.2.1. Potensi Populasi Harimau Sumatera 5.2.1.1. Kepadatan ... 48

5.2.1.2. Perbandingan Jenis Kelamin (Sex ratio) Harimau sumatera ... 49

5.2.1.3. Struktur Umur Harimau Sumatera ... 49

5.2.1.4. Tingkat Perjumpaan Harimau Sumatera dan Mangsa ... 50

5.2.2. Habitat Harimau Sumatera ... 52

5.2.2.1. Satwa Mangsa ... 54

5.2.2.1.1. Kepadatan Satwa Mangsa ... 56

5.2.2.2. Sumber Air ... 57

5.2.2.4. Cover ... 58

5.2.3. Karakteristik Habitat 5.2.3.1. Satwa Mangsa ... 60

5.2.3.2. Sumber Air ... 61

5.2.3.3. Cover ... 61

5.2.4. Gangguan Habitat Harimau Sumatera

5.2.4.1. Penebangan Liar dan Perambahan Hutan ... 63 5.2.4.2. Perburuan dan Eksplorasi Tambang ... 64 VI. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

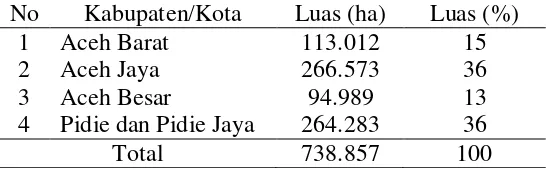

Tabel 1. Luas Kawasan Ekosistem Ulu Masen per-kabupaten/kota ... 14

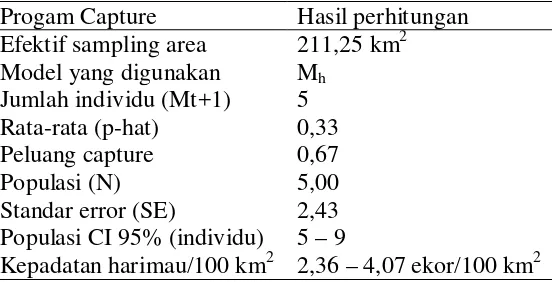

Tabel 2. Hasil Analisis Program Capture ... 26

Tabel 3. Jumlah Foto Individu Harimau ... 28

Tabel 4. Individu Harimau Berdasarkan Jenis kelamin ... 28

Tabel 5. Individu Harimau Berdasarkan Kelas Umur ... 29

Tabel 6. Tingkat Perjumpaan Satwa Mangsa ... 30

Tabel 7. Hasil Analisi Vegetasi Tingkat Pohon pada Tipe Habitat Sub-pegunungan ... 32

Tabel 8. Hasil Analisi Vegetasi Tingkat Tiang pada Tipe Habitat Sub-pegunungan ... 32

Tabel 9. Hasil Analisi Vegetasi Tingkat Pancang pada Tipe Habitat Sub-pegunungan ... 33

Tabel 10. Jenis Satwa Mangsa yang Tertangkap Kamera Trap Selama Penelitian ... 35

Tabel 11. Estimasi Kepadatan Satwa Mangsa ... 37

Tabel 12. Parameter Fisik Sumber Air yang Digunakan Harimau Sumatera ... 38

Tabel 13. Ketersediaaan Cover di Kawasan Hutan Blangraweu ... 39

Tabel 14. Penggunaan Habitat Oleh Harimau Sumatera ... 44

DAFTAR GAMBAR

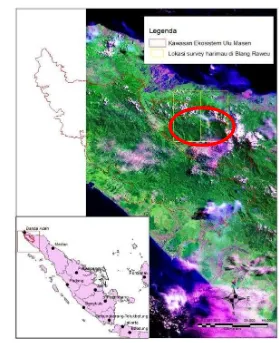

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian ... 17

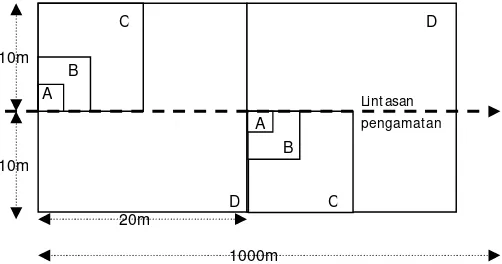

Gambar 2. Bentuk Jalur Analisis Vegetasi ... 19

Gambar 3. Peta Lokasi Titik Harimau Sumatera ... 27

Gambar 4. Harimau Sumatera ... 28

Gambar 5. ER Harimau Sumatera ... 29

Gambar 6. ER Satwa Mangsa ... 30

Gambar 7. Kawasan Hutan Blangraweu ... 31

Gambar 8. Tegakan Pinus Strain Aceh, Padang Rumput dan Tegakan di Hutan Sub-pegunungan ... 34

Gambar 9. Satwa Mangsa ... 36

Gambar 10. Kerangka Rusa Sambar di Padang Rumput ... 37

Gambar 11. Sumber Air di Kawasan Hutan Blangraweu ... 39

Gambar 12. Ceruk/Gua Kecil ... 41

Gambar 13. Satwa Mangsa Utama Harimau sumatera ... 42

Gambar 14. Sumber Air di Blangraweu ... 42

Gambar 15. Padang Rumput dan Semak Belukar ... 43

Gambar 16. Kondisi Cover di Hutan Sub-pegunungan ... 44

Gambar 17. Potongan Kayu sisa Illegal Logging ... 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nama Individu Harimau Sumatera

Lampiran 2. Daftar Jenis Satwa yang Tertangkap Kamera pada Masing-Masing Lokasi Penelitian.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan harimau sumatera pada saat ini sangat mengkhawatirkan, hal ini seiring dengan semakin berkurangnya hutan sebagai habitat alaminya. Harimau sumatera merupakan satu dari enam sub-spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimua sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang populasinya saat ini tersebar dalam populasi-populasi kecil di dalam dan di luar kawasan konservasi di Sumatera. Data terbaru dari WWF-Indonesia tahun 2009 diperkirakan populasi yang tersisa di habitat alaminya hanya 300 – 400 ekor dan jumlahnya akan terus berkurang apabila kerusakan hutan sumatera terus berlanjut. Satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (critically endangered) dalam daftar merah species terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature). Harimau sumatera termasuk dalam kategori apendix 1 dalam CITES (Convensoin on International Trade in Endengered Spesies if Wild Flora and Fauna) yang berarti jenis ini dilarang untuk diperdagangkan dalam bentuk apapun (Soehartono dan Mardiastuti, 2003).

Kondisi harimau sumatera saat ini semakin terancam, antara lain dengan menyempitnya areal hutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan, pemukiman, pertanian, dan industri sehingga semakin mempersempit habitat yang dapat berdampak pada penurunan populasi. Harimau sumatera dalam upaya konservasinya membutuhkan habitat yang memadai. Kehidupan harimau yang sendiri (soliter), pemburu dan penjelajah membutuhkan areal cukup luas untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Sebagai karnivora sejati, harimau secara keseluruhan menggantungkan hidupnya pada keberadaan satwa mangsa sebagai sumber pakannya (Kitchener, 1991 dalam Sriyanto, 2003).

Balai Rejang Selatan, Bukit Barisan Selatan, Rimbo Panti Batang Gadis bagian Barat, Rimbo Panti Batang Gadis bagian Timur, Tesso Nilo, Bukit Rimbang Baling, Berbak, Ekosistem Leuser, dan Sibolga. Menurut Wildlife Conservation Society (WCS) penilaian status terkini terhadap harimau sumatera di hampir 80% habitat yang tersisa dari 2007 hingga 2009, data awal yang bisa disimpulkan bahwa populasi terbesar di Aceh terutama di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bentang Alam Ulu Masen.

Kawasan hutan Blangraweu – ekosistem Ulu Masen yang merupakan bagian dari deretan pegunungan bukit barisan yang masih tersisa di pulau Sumatera. Ekosistem ini merupakan bagian dari ekosistem Leuser yang terhubung antar koridor namun koridor ini terpisah oleh pemukiman penduduk. Lokasi tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan habitat harimau sumatera. Saat ini belum ada data dan penelitian yang mampu memperkirakan populasi harimau sumatera di kasawan hutan Blangraweu. Penelitian mengenai potensi populasi dan habitat penting untuk mengetahui populasi dan karakteristik habitat yang digunakan harimau sumatera. Dengan ini maka dapat dilakukan suatu tindakan dan upaya dalam pelestarian harimau sumatera baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menduga populasi harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu. 2. Mengidentifikasi komponen habitat meliputi cover, sumber air, dan satwa

mangsa harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu.

3. Mengidentifikasi karakteristik habitat harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu.

1.3. Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bio-Ekologi Harimau Sumatera

2.1.1. Taksonomi

Secara taksonomi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) menurut Slater dan Alexander (1986) termasuk dalam :

Kingdom : Animalia Phylum : Chordata Sub Phylum : Vertebrata Kelas : Mamalia Ordo : Karnivora Sub Ordo : Fissipedia Famili : Felidae Sub Famili : Pantherina Genus : Panthera Spesies : Panthera tigris

Sub Spesies : Panthera tigris sumatrae

Harimau sumatera merupakan salah satu dari delapan sub-spesies harimau yang ada di dunia. Dari delapan sub-spesies harimau hanya lima sub-spesies harimau yang mampu bertahan hidup hingga saat ini, sedangkan tiga sub-spesies lainnya dinyatakan telah punah. Delapan sub-spesies harimau tersebut (Grzimek, 1975) yaitu :

1. Harimau Siberia/Amur (Panthera tigris altaica, Temminck 1845) daerah penyebarannya meliputi Cina, Korea (utara) dan Rusia.

2. Harimau Cina (Panthera tigris amoyensis,Hilzheimer 1905) terdapat di Cina. 3. Harimau Indo-cina (Panthera tigris corbetti, Mazak 1968) daerah

penyebarannya meliputi Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, Myanmar (bagian timur), Thailand dan Vietnam.

5. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) terdapat di pulau Sumatera, Indonesia.

6. Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica, Temminck 1845) daerah penyebarannya di kepulauan Sunda Besar, Indonesia. Punah tahun 1970-an. 7. Harimau Bali (Panthera tigris balica, Schwarz 1912) terdapat di pulau Bali,

Indonesia dan punah tahun 1937-an.

8. Harimau Kaspia (Panthera tigris virgata, Illiger 1815) daerah penyebarannya meliputi Afghanistan, Iran, China dan Turki. Punah tahun 1950-an.

2.1.2. Morfologi

Ukuran harimau jantan lebih besar dibandingkan dengan harimau betina. Kaki belakang lebih panjang ukurannya dari pada kaki depan sehingga memudahkan harimau melompat lebih tinggi dan jauh. Kaki depan dan bahu lebih besar dan berotot dari pada kaki belakang. Telapak kakinya sangat halus sehingga saat berjalan biasanya suara langkahnya tidak terdengar. Lebar telapak kaki antara 9 – 20 cm. dan ukuran kaki belakang lebih kecil antara 1 – 1,5 cm. Cakar pada kaki depan dilengkapi dengan kuku yang panjang, runcing, dan tajam yang panjangnya 80 – 100 mm dan digunakan untuk menangkap dan menggenggam mangsanya. Kuku-kuku ini bisa disembunyikan atau ditarik (retractable) bila tidak digunakan (Goodwin, 1963; MacDonald, 1986 dalam Hutabarat, 2005).

2.1.3. Populasi dan Distribusi

Penyebaran harimau sumatera hanya terletak di Pulau Sumatera. Hasil analisa terkini mengenai status harimau sumatera, secara global menetapkan 18 bentang alam konservasi harimau (Tiger Conservation Landscape) di Pulau Sumatera. Dua di antaranya dikategorikan sebagai prioritas global, Kerinci Seblat dan Bukit Tiga Puluh, sedangkan prioritas regional terletak di Kuala Kampar dan Bukit Balai Rejang Selatan (Sanderson et al., 2006). Harimau sumatera tersebar terutama di Sumatera bagian utara dan di daerah pegunungan Sumatera bagian barat daya. Sebelumnya, harimau sumatera banyak terdapat di Aceh, di daerah dataran rendah Indragiri, Lumbu Dalem, Sungan Litur, Batang Serangan dan sekitarnya, Jambi dan Sungai Siak (Suwelo dan Somantri, 1978),

Pada tahun 1800-1900, jumlah harimau sumatera masih sangat banyak, mencapai ribuan ekor. Pada tahun 1978 diperkirakan jumlah harimau sumatera adalah sekitar 1000 ekor. Menurut perkiraan pada saat ini jumlah yang tersisa adalah 500 ekor. Diperkirakan 400 ekor hidup di kawasan konservasi utama yang tersebar di Sumatera, sedangkan 100 ekor harimau hidup di kawasan yang tidak dilindungi dimana cepat atau lambat kawasan tersebut berubah menjadi pertanian dan perkebunan (Siswomartono et al., 1994). Data terbaru dari WWF-Indonesia tahun 2009 menyebutkan bahwa diperkirakan populasi yang tersisa di habitat alaminya hanya 300 - 400 ekor dan jumlahnya akan terus berkurang apabila kerusakan hutan sumatera terus berlanjut

2.1.4. Habitat

Habitat merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun biotik, yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya satwaliar (Alikodra, 2002). Lebih lanjut mengemukakan, bahwa habitat mempunyai fungsi dalam penyediaan makanan, air, dan pelindung serta habitat yang baik bagi satu jenis satwaliar belum tentu sesuai untuk jenis lainnya, karena setiap satwaliar menghendaki kondisi habitat yang berbeda-beda.

adanya cover sebagai pelindung dari sinar matahari. Harimau tidak menyukai cuaca panas dan umumnya mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Harimau dapat hidup dengan ketinggian antara 0 – 2000 meter di atas permukaan laut (Borner, 1978 dalam Lestari, 2006). Bahkan harimau sumatera biasa menyeberangi sungai untuk menjangkau habitat lainnya yang masih dalam teritorinya (Sriyanto, 2003).

Menurut Santiapillai dan Ramono (1985) dalam Lestari (2006), distribusi harimau sumatera tidak hanya ditentukan oleh jumlah ketersediaan habitat atau vegetasi hutan yang cocok. Adanya pemangsa dan kompetisi dengan karnivora yang lain merupakan salah satu ancaman. Harimau sumatera mendiami habitat yang bervariasi terutama daerah yang bersungai, hutan rawa dan padang rumput, namun sangat susah ditemukan pada daerah bervegetasi semak belukar yang terlalu rapat.

Tidak seperti keluarga kucing yang lain, harimau sangat menyukai air dan dapat berenang (Lekagul dan McNeely, 1977). Harimau sumatera, seperti halnya jenis-jenis harimau lainnya adalah jenis satwa yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya di alam bebas. Akan tetapi satwa ini bersifat neofobi, yaitu kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tipe habitat yang biasanya menjadi pilihan habitat harimau sumatera di Indonesia bervariasi (Suwelo dan Soemantri, 1978; Heryatin dan Resubun, 1992 dalam Lestari, 2006) yaitu sebagai berikut :

1. Hutan hujan tropik, hutan primer dan hutan sekunder pada dataran rendah sampai dataran tinggi pegunungan, hutan savana, hutan terbuka dan pantai. 2. Pantai berlumpur, mangrove, pantai berawa payau dan pantai air tawar. 3. Padang rumput terutama padang alang-alang.

4. Daerah datar sepanjang aliran sungai. 5. Daerah perkebunan dan tanah pertanian.

2.1.5. Mangsa

kepadatan populasi mangsa yang cukup tinggi seperti babi hutan (Sus scrofa), rusa sambar (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak) dan kancil (Tragulus javanicus). Ketersediaan pakan merupakan faktor pembatas populasi harimau sumatera. Jenis mangsa lebih banyak terdapat di hutan dataran rendah dibandingkan dengan sub-montana. Hutan sekunder yang disebabkan oleh adanya penebangan kayu secara selektif merupakan habitat yang optimal untuk satwa mangsa harimau karena ketersediaan tumbuhan pakan dan memiliki kerapatan cover yang tinggi (Borner, 1992 dalam Lestari, 2006). Selain memiliki fungsi, habitat juga memiliki daya dukung terhadap satwa tertentu.

Harimau sumatera merupakan satwa karnivora yang biasanya memangsa babi hutan (Sus scrofa), rusa sambar (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak), kancil (Tragulus sp), kambing gunung (Capricornus sumatraensis), kerbau air (Bubalus bubalis), tapir (Tapirus indicus), kera (Macaca sp), landak (Hystrix brachyura) dan trenggiling (Manis javanica). Tidak seperti satwa karnivora lainnya, kelompok kucing besar termasuk harimau tidak dapat mengantikan pakannya dengan pakan tumbuhan karena sifat anatomi alat pencernaannya khusus sebagai pemakan daging. Kelompok ini merupakan kelompok karnivora spesialis yang cenderung menangkap beberapa jenis satwa mangsa, rata-rata kurang dari empat jenis (Kitchener, 1991; Jackson, 1990 dalam Lestari, 2006).

Untuk memuhi kebutuhan makannya, harimau berburu 3 – 6 hari sekali tergantung ukuran mangsanya. Biasanya seekor harimau membutuhkan sekitar 6 – 7 kg daging per hari, bahkan kadang-kadang sampai 40 kg daging sekali makan. Besarnya jumlah kebutuhan ini tergantung dari apakah harimau tersebut mencari makan untuk dirinya sendiri atau harimau betina yang harus memberi makan anaknya (MacDonald, 1986; Mounfort, 1973 dalam Hutabarat, 2005).

2.1.6. Cover

tertentu dalam siklus rantai makanan baik itu sebagai produsen, konsumen maupun sebagai dekomposer. Menurut Alikodra (1990) cover terbagi menjadi dua bagian yaitu thermal cover (teduhan) dan hiding cover (lindungan). Teduhan adalah tempat perlindungan terhadap sengatan panas matahari, sedangkan lindungan adalah tempat perlindungan dari serangan atau ancaman bahaya predator.

Cover yang digunakan harimau terdiri dari tiga macam yaitu cover berkembangbiak, cover berburu, dan cover berlindung (Hasiholan, 2004). Cover yang digunakan harimau sumatera untuk berkembangbiak biasanya terdiri dari sarang yang berbentuk gua atau berbanir besar yang bersusun (bertumpuk atau miring) dan pohon besar yang bolong atau berbanir besar dan bertajuk rindang. Cover harimau sumatera memiliki komponen yang terdiri dari bentuk dan tanah, serta komponen sektor cover yang terdiri dari suhu, topografi dan vegetasi.

Cover berlindung terdiri dari dua macam yaitu cover yang digunakan untuk melindungi diri dari sengatan panas sinar matahari dan cover yang digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Komponen penyusunnya terdiri dari suhu, topografi, dan vegetasi. Cover berburu, bentuk cover berburu menurut Booner (1971) adalah ruang terbuka berbentuk semak-semak sering dijadikan cover atau tempat berburu dan menghabiskan makanan hasil buruannya dengan cara bersembunyi disemak-semak tersebut.

2.1.7. Daya Dukung

Daya dukung dalah kemampuan suatu areal atau kawasan untuk mendukung satwa pada suatu periode tertentu untuk kebutuhan hidup margasatwa, seperti reproduksi, pertumbuhan, pemeliharaan dan pergerakan (Ontario, 1985 dalam Khakim, 2009). Menurut (Dasman, 1964 dalam Alikodra, 2002) daya dukung habitat satwaliar mempunyai pengertian-pengertian, yaitu :

1. Jumlah satwaliar yang dapat ditampung oleh suatu habitat.

2. Batas (limit) atas pertumbuhan suatu populasi yang diatasnya jumlah populasi tidak berkembang lagi.

2.2. Perangkap Kamera (Camera Trap)

Metode yang efisien dan dapat dipercaya bagi kegiatan kekayaan dan kepadatan suatu jenis menjadi sangat penting dalam kegiatan mengetahui keberadaan mamalia mungkin sudah menjadi metode yang kuno saat ini. Beberapa tahun belakangan ini telah ditemukan metode baru yang lebih efisien dalam melakukan kegiatan inventarisasi mamalia yaitu dengan menggunakan perangkan kamera atau kamera trap. Metode ini dinilai sangat efisien dalam kegiatan inventarisasi satwa terutama untuk satwa yang samar, untuk mempelajari populasi dari spesies tersebut karena masing-masing individu dapat dibedakan berdasarkan tanda atau pola pada tubuhnya. (Karant,1995; Carbone, 2001; Diacu dalam Silveira, 2003).

Sistem kamera otomatis atau lebih dikenal dengan kamera trap merupakan

suatu alat dan sistem yang dapat memantau satwaliar secara lebih efektif dan akurat guna mendukung usaha konservasi terhadap satwaliar khususnya untuk pendugaan kepadatan harimau sumatera (Karant & Nichols, 2002), situasi perubahan satwa karnivora dan herbivora di hutan tropika (Sanderson et al., 2004). Generasi kamera trap dalam pengembangan model capture-recapture telah meningkatkan keefektifan dalam metode survei dan monitoring untuk sebagian besar satwa terestrial dan beberapa mamalia arboreal (Karant & Nichols, 2002). Teknologi berupa kamera trap telah banyak membantu usaha konservasi satwaliar di dunia khususnya Indonesia. Dengan adanya sistem kamera trap dapat digunakan untuk memantau populasi satwaliar yang terancam punah keberadaannya di alam liar. Penggunaan metode kamera trap untuk memantau populasi karnivora besar pertama kali dilakukan oleh Karant (1995) diempat taman nasional di India. Di Indonesia, metode ini pertama kali diterapkan di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara (Griffith, 1994).

mempengaruhi aktivitas satwa yang melintas didepan kamera sehingga tidak mengganggu kegiatan hariannya. Penempatan kamera diusahakan tidak pada celah yang lebar sehingga pada saat harimau melintasi kamera trap akan mengaktifkan secara otomastis dan menangkap gambar individu yang melintas (Karant & Nichols, 2002).

Seperti manusia, kebanyakan satwaliar menggunakan jalur-jalur yang ada di hutan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Fonseca et al., 2003). Sehingga jalur-jalur yang ada di dalam hutan dapat digunakan sebagai lokasi pemasangan kamera trap (Karant & Nichols, 2000). Tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh satwaliar seperti sumber air, sumber air garam (saltlick). Dan sumber makanan seperti pohon yang sedang berbuah dapat juga digunakan sebagai tempat untuk pemasangan kamera trap (Fonseca et al., 2003).

Dalam perkembangannya kamera trap juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kendala dan permasalahan sistem kamera otomatis sinar infra merah (Bostani & Apriawan, 1997) antara lain adalah :

a. Pencurian kamera di lokasi penelitian.

b. Ganguan dari satwaliar, misalnya gajah sumatera, semut, tupai, beruk, dan lainnya.

c. Tekanan dari intensitas cahaya matahari. d. Kesalahan teknis kamera (technical error).

2.3. Program Capture

periode pemasangan kamera trap tidak terjadi penambahan individu baru (imigrasi dan kelahiran) atau hilang (emigrasi atau mati). jika hal ini terjadi maka populasi tersebut dikatergorikan terbuka satu dan suatu analisa yang berbeda harus dilakukan (Otia et al., 1978 dalam Linkie, 2006a). Linkie (2006a) selanjutnya menyebutkan bahwa selama analisa data, asumsi-asumsi dalam populasi tertutup yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

a. Penandaan tidak hilang yaitu pola garis atau belang harimau permanen. b. Penandaan dicatat dengan benar, identifikasi harimau dan foto dengan

melihat pola garis pada bagian perut, bagian atau kaki belakang dan jika perlu bagian ekor. Pola belang harimau bersifat asimetris (pola belang sisi bagian kiri dan kanan harimau terlihat berbeda).

c. Peluang tertangkapnya individu harimau sama dalam waktu periode sampling, kamera sebaiknya dipasang pada daerah yang membagi dua daerah jelajah individu untuk kemungkinan menghindari bias.

Dengan menggunakan program CAPTURE diperoleh beberapa model yang cocok untuk ukuran populasi (D-hat). Model-model dalam CAPTURE yang sering dipergunakan dalam pendugaan suatu populasi (Linkie, 2006a) yaitu : a. Mo, yaitu kemungkinan penangkapan seluruh harimau adalah sama dan tidak

terpengaruh respon perilaku (b), waktu (t) atau heterogenitas individu (h). b. Mh (Jackknife, Nh), yaitu kemungkinan penangkapan bersifat heterogen pada

masing-masing individu harimau (setiap individu mempunyai kemungkinan penangkapan yang unik), tetapi tidak dipengaruhi respon peerangkap dan waktu. Hal ini mungkin dikarenakan aksesibilitas trap yang ditentukan oleh status kediaman (penetap atau tidak) harimau.

III. KONDISI UMUM KAWASAN

3.1. Sejarah dan Status Kawasan

Ekosistem Ulu Masen merupakan suatu kawasan ekosistem yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ekosistem ini merupakan jajaran Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di bagian barat Pulau Sumatera. Pegunungan Bukit Barisan yang terdapat di Aceh dibentuk oleh dua ekosistem yang berhubungan langsung tetapi berbeda, yaitu ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan ekosistem Leuser di bagian selatan hingga Propinsi Sumatera Utara.

Tidak seperti ekosistem Leuser yang diberi status sebagai taman nasional, ekosistem Ulu Masen belum memiliki status kuat. Ekosistem ini berada di bawah pengawasan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui SK no. 19/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan Aceh.

Penamaan hutan Ulu Masen diambil dari nama gunung Ulu Masen yang terletak di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Ulu Masen dianggap mampu mewakili satu kawasan ekosistem hutan di bagian utara Provinsi Aceh. Nama Ulu Masen sendiri diambil dan diputuskan oleh komunitas yang mewakili oleh Imum Mukim Kabupaten Aceh Jaya, yaitu sebuah kesepakatan yang dilakukan pada pertemuan mukim pada tahun 2003 di Meulaboh dan Banda Aceh.

Sebuah nama Ulu Masen diputuskan, juga muncul usulan penamaan kawasan gunung sikawet sebagai ekosistem hutan yang layak dilindungi, yaitu habitat satwa terancam punah seperti gajah sumatera. Setelah ditelaah dan didiskusikan lebih lanjut maka nama Ulu Masen dipilih sebagai kawasan hutan yang mewakili satu kesatan ekosistem yang terdapat di lima kabupaten.

3.2.Letak dan Luas

berdasarkan kawasan administratif pemerintahannya dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Luas kawasan ekosistem Ulu Masen per-kabupaten/kota No Kabupaten/Kota Luas (ha) Luas (%)

1 Aceh Barat 113.012 15

2 Aceh Jaya 266.573 36

3 Aceh Besar 94.989 13

4 Pidie dan Pidie Jaya 264.283 36

Total 738.857 100

3.3. Kondisi Fisik Kawasan

3.3.1. Topografi

Kawasan ekosistem Ulu Masen barada di kawasan pegunungan yang berbukit dan bergelombang. Sebagian kecil saja areal yang berupa dataran rendah, yaitu di daerah barat dan timur kawasan. Bentangan topografinya meliputi rangkaian pegunungan dengan berbagai lipatan, patahan dan rengkahan, gugusan bukit terjal dan bergelombang, dataran tinggi, plato, celah, lembah, jurang, lereng, dataran rendah, pantai, dan aliran sungai dengan berbagai bentukan serta sistem pola sungai dengan cabang-cabangnya.

3.3.2. Tanah

Pegunungan Bukit Barisan meliputi beberapa formasi geologi yang berbeda. Perbedaan karakteristik menentukan perbedaan pada lapisan tanah, hidrologi, tumbuhan dan produktivitas biologis. Kawasan berkapur, termasuk formasi karst, pada umumnya berpori, mengalirkan sedikit air permukaan dan mempunyai produktivitas relatif rendah. Intrusi granodiorites yang parah, seperti yang terjadi di dalam batas air Krueng Sabee dari daerah Aceh Jaya, memiliki porositas rendah, lapisan tanah tipis dan memiliki produktivitas relatif rendah.

endapan dan batuan beku), kompleks podsolik merah kuning latosol dan litosol, kompleks podsolik cokelat, podsolik dan litosol, setra kompleks resina dan litosol.

3.3.3. Iklim

Ekosistem Ulu Masen memiliki iklim yang tropis dengan kelembaban yang tinggi (80-90%) dan variasi kecil pada temperatur harian (25-27oC) sepanjang musim. Rataan temperatur tahunan bervariasi pada ketinggian yang berbeda, mulai dari 26oC pada 0 m dpl dan turun sekitar 0,52oC untuk setiap penanbahan ketinggian 100 m. Sementara dataran rendah yang panas dan lembab memiliki rataan suhu tanah tahunan di atas 22oC, dan puncak gunung mempunyai rataan antara 0-8oC (3000 m ke atas). Kecepatan angin secara umum rendah, berkisar antara 1,5-2,5 m/detik. Ekosistem ini dapat digolongkan dalam 11 tipe curah hujan, berdasarkan pada angka rataan jangka panjang dari bulan basah ke bulan kering.

Curah hujan tahunan rata-rata di ekosistem ini bervariasi. Hal ini disebabkan oleh hubungan timbal balik yang kompleks antara topografi dan hujan. Daerah dengan curah hujan paling tinggi terletak di sepanjang pantai barat dan dataran sepanjang pegunungan barisan, yaitu sebesar 3000 mm hingga 5000 mm/tahun. Kebalikannya, curah hujan tahunan rata-rata di beberapa daerah sepanjang pantai utara dan pantai timur hanya berkisar antara 1000 mm hingga 1500 mm/tahun, yaitu pada lembah pegunungan antara Takengon dan Owaq di Aceh Tengah. Pada sistem klasifikasi ini, pantai barat Aceh kaki bukit, dan Bukit Barisan timur termasuk dalam golongan sangat basah tipe A dan Af (>9 bulan basah dan <2 bulan kering). Sementara daerah paling kering terletak di lembah Kreung Aceh dan pantai timur laut Aceh, yaitu tipe E2 (<3 bulan basah dan 2-3 bulan kering).

3.4. Kondisi Biologi

3.4.1. Flora

latifolia), dan kamper (Dryobalanops aromatica). Pohon buah-buahan antara lain jeruk hutan (Citras macroptera), durian hutan (Durio exeleyanus dan Durio zibethinus), menteng (Baccaurea montheyana dan Baccaurea racemosa), dukuh (Lansium domesticum), mangga (Mangifera foetida dan Mangifera guadrifolia), rukem (Flacaourtia rukem), dan rambutan (Nephelium laphaceum).

Selain jenis tersebut juga dapat ditemukan rotan (Daemonorops rubra) yang merupakan plasma nutfah penting bagi kawasan ini, palm daun sang (Johannesteijsmania altifrons) yang merupakan jenis endemik daerah Langkat, tanaman obat herbal dan aroma terapi (kemenyan dan kayu manis), beberapa jenis bunga raflesia (Rafflesia cropylosa, R. atjehensis, R. haseltii), dan Rhizanthes zipelnii yang merupakan bunga terbesar dengan diameter 1,5 m seta berbagai tumbuhan pencekik (ara).

3.4.2. Fauna

Ekosistem Ulu Masen memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi. Berbagai jenis satwaliar yang dapat dijumpai diantaranya mamalia, burung, dan reptil. Jenis mamalia yang dapat dijumpai antara lain orangutan (Pongo abeli),

serudung (Hylobathes lar), kedih (Presbytis thomasi), siamang (Hylobathes syndactylus), linsang (Prionodon linsang), kukang (Nycticebus coucang), kucing emas (Cathopuma teminckii), pulusan (Artconyx collaris), bajing terbang (Lariscus insignis), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis), ajag (Cuon alpinus), macan dahan (Neofelis nebulosa), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa sambar (Cervus unicolor), kambing hutan (Capricornus sumatraensis), babi jenggot (Sus barbatus), pelanduk (Tragulus napu). Jenis burung, yaitu kuntul kerbau (Bubulkus ibis), kuntul (Egretta sp), itik liar (Cairina sp), rajawali kerdil

(Microhierax spp), rangkong papan (Buceros bicornis), rangkong badak (buceros rhinoceros), julang ekor abu-abu (Annorhius gaeleritus), julang emas

(Rhiticeros undulatus), kangkareng (Anthracoceros convextus) dan beo nias

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan hutan Blangraweu – ekosistem Ulu Masen, Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Propinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2009 – 28 Mei 2010.

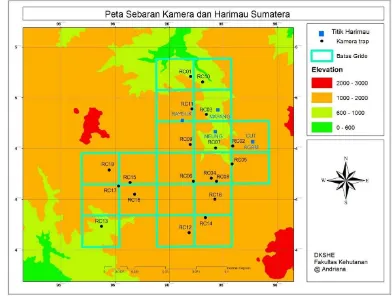

Gambar 1. Peta lokasi penelitian 4.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan yang digunakan dalam objek penelitian adalah peta kerja 1:50.000, alkohol 70%, battere Alkalin dan Energizer, silica gel, tambang plastik, pita ukur dan kawasan hutan Blangraweu sebagai habitat harimau sumatera dan satwa mangsa.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa tahap, yaitu : 4.3.1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan meliputi :

a. Kajian pustaka meliputi buku teks, laporan, makalah, jurnal, dan skripsi yang bertujuan mendapatkan informasi yang tepat tentang harimau sumatera yang berkaitan dengan potensi populasi dan habitat harimau sumatera.

b. Orientasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat mengenai kondisi kawasan hutan yang menjadi informasi penting.

4.3.2. Data yang dikumpulkan

Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi : a. Hasil foto yang diperoleh dari kamera trap.

b. Struktur dan komposisi vegetasi (analisis vegetasi).

c. Ketersediaan satwa mangsa, sumber airdan cover (lindungan).

4.3.3. Cara Pengumpulan Data

4.3.3.1. Metode Perangkap Kamera

periode 2 minggu untuk penggantian memory card, battere, silica gel dan sebagainya.

Perangkap kamera di tempatkan di lapangan tidak secara random tetapi berdasarkan probabilitas optimum untuk mendapatkan foto harimau (Karanth et al. 2002; McClurgh et al., 2000; Silver 2004). Pembagian waktu periode sampling digunakan sebagai ulangan (occassion) captures (Karanth 1995; Karanth & Nichols 1998; 2000) untuk mengestimasi jumlah populasi suatu jenis pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Pembagian waktu periode sampling dibagi per 10 hari kamera aktif.

4.3.3.2. Metode Garis Berpetak

C = Petak pengamatan tingkat tiang D = Petak pengamatan tingkat pohon 4.3.4. Analisis Data

4.3.4.1. Analisis Foto Untuk Identifikasi Individu Harimau

Harimau diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin dan ciri-ciri morfologis seperti pola loreng dibagian perut dan ukuran tubuh yang mendasar (bentuk kepala, panjang tubuh). Pengembangan data dasar dilakukan untuk memilih foto-foto harimau yang bermutu, sehingga terlihat gambar harimau yang telah diidentifikasi dari arah kanan dan kiri, dan mungkin juga dari arah depan dan belakang serta penunjuk waktu. Setelah individu harimau benar-benar telah teridentifikasi maka semua foto individu harimau dapat diklasifikasikan secara tepat (Franklin et al., 1999). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program software CAPTURE (Rexstad & Burnham, 1991), Arc GIS 9.3 dan ERDAS 9.1.

Beberapa istilah penting yang sering ditemukan dalam analisis foto akan dideskripsikan untuk standarisasi istilah yaitu:

1. Trap night merupakan lama hari aktual camera trap beroperasi selama 24 jam per hari mulai saat pemasangan hingga akhir periode sampling pada suatu lokasi kamera dengan memperhitungkan camera trap yang tidak beroperasi baik karena hilang atau rusak.

2. Trap night effective merupakan lama hari aktual camera trap aktif beroperasi selama periode sampling pada suatu lokasi. Waktu camera trap yang tidak beroperasi akibat rusak dan hilang tidak diperhitungkan.

3. Deteksi (detection) adalah kehadiran jenis berdasarkan foto pada suatu waktu dan lokasi. Nilai deteksi suatu jenis adalah satu (1) dan nilai nondeteksi suatu jenis adalah nol (0).

4. Frame adalah jumlah foto dalam satu nomor film. Film yang digunakan memiliki isi 36 frame.

5. Occassion merupakan ulangan berdasarkan trap night dengan pembagi waktu (t).

7. Capture history harimau merupakan matriks deteksi individu harimau pada suatu lokasi dan occassion tertentu.

8. Independent photo (foto independen) adalah foto yang terekam secara berurutan/sekuel pada satu frame foto dalam satu nomor film yang telah disaring berdasarkan waktu. Dapat dikatakan foto independen (nilai 1) bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1). Foto yang berurutan/sekuel dari individu berbeda atau spesies berbeda pada satu nomor film. 2). Foto berurutan/sekuel dari individu yang sama (spesies sama) pada satu nomor film dengan rentang waktu lebih dari 1 jam atau foto berurutan/sekuel dari individu berbeda bila dapat dibedakan dengan jelas. 3). Foto individu yang sama atau jenis sama yang tidak berurutan/sekuel pada satu nomor film. Kriteria foto independen ini merujuk pada O’Brien et al., (2003).

4.3.4.2. Kepadatan Absolut Harimau

Analisis kepadatan absolut harimau (harimau/100 km 2

) digunakan dengan mengetahui jumlah individu yang telah diidentifikasi. Data hasil identifikasi foto dapat digunakan untuk memperkirakan populasi (N-hat). Estimasi kepadatan harimau menurut Karanth (2002) sebagai berikut :

Keterangan :

D : Estimasi kepadatan harimau (individu/100 km2) N : Jumlah individu yang telah diidentifikasi AW : Efektif sampling area (100 km2)

Keterangan :

W : Lebar garis batas

m : Jumlah recapture individu

d : Rata-rata jarak individu recapture di : Jarak dari tiap individu recapture ke-i

4.3.4.3. Kepadatan Satwa Mangsa

Analisis kepadatan satwa mangsa (/100 km2) dapat menggunakan jumlah foto independent dari satwa yang telah teridentifikasi. Estimasi kepadatan satwa mangsa menurut Hutchinson & Waser (2007) sebagai berikut :

y = 2rtvD

Keterangan :

y : Jumlah kontak satwa r : Jari-jari zona deteksi t : Waktu

v : Kecepatan satwa D : Kepadatan

4.3.4.4. Tingkat Perjumpaan (Encounter Rate/ER) Harimau dan Mangsa

Tingkat perjumpaan (jumlah foto/100 hari) didapat dari perhitungan total jumlah foto dibagi total hari kamera aktif dikali 100. Faktor pembagi 100 hari untuk menyamakan waktu satuan usaha yang digunakan (Lynam, 2000).

Keterangan :

4.3.4.5. Komponen Habitat

4.3.4.5.1. Analisis vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui komposisi dan dominansi suatu jenis vegetasi pada suatu komunitas sehingga mengetahui preferensi habitat yang sesuai bagi harimau sumatera. Dominansi dapat dilihat dari Indeks Nilai Penting (INP) yang diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR) untuk tingkat semai dan pancang serta ditambah nilai dominansi relatif (DR) untuk tingkat tiang dan pohon (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Persamaan yang digunakan adalah :

Kerapatan jenis ke-i(Ki) = Jumlah individu suatu spesies Luas seluruh petak

Kerapatan Relatif (KR) =

Kerapatan suatu spesies x 100 % Kerapatan seluruh jenis

Dominansi jenis ke-i(Di) = Luas bidang dasar suatu spesies Luas seluruh petak

Dominansi Relatif (DR) = Dominansi suatu spesies x 100 % Dominansi seluruh jenis

Frekuensi jenis ke-I (Fi) = Jumlah petak terisi suatu spesies Jumlah seluruh petak

Frekuensi Relatif (FR) = Frekuensi suatu spesies x 100 % Frekuensi seluruh jenis Luas bidang dasar suatu spesies = 2

. . 4 1

i d

4.3.4.5.2. Bentuk Cover

Bentuk cover dipelajari dengan cara obervasi langsung di lapangan. Cover dapat dibedakan atas tempat persembunyian (hiding cover) dan tempat penyesuaian terhadap perubahan temperatur (thermal cover). Bentuk cover dibedakan menurut bentuk dan fungsinya, yaitu sebagai tempat berlindung, tempat minum, tempat mengasuh anak, tempat berburu dan tempat beristirahat.

4.3.4.5.3. Ketersediaan Air

Ketersediaan air dapat dilihat dari parameter fisik yang diamati secara langsung di lapangan (permanen atau tidak permanen). Parameter yang diamati adalah : 1) betuk sumber air, 2) lokasi sumber air dan 3) ketersediaan sumber air meliputi ketersediaan air sepanjang tahun serta tidak tersedia air sepanjang tahun.

4.3.4.6. Hubungan Penggunaan Antara Tipe Habitat dengan Jumlah Satwa

Parameter yang akan dianalisis menggunakan uji chi kuadrat (chi-square) adalah tipe habitat dengan jumlah satwa baik harimau sumatera maupun satwa mangsa yang ada di kawasan hutan Blangraweu. Langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

Ho : Tidak ada perbedaan penggunaan antara tipe habitat dengan jumlah satwa.

H1 : Ada perbedaan penggunaan antara tipe habitat dengan jumlah satwa.

2. Kriteria Pengujian

Jika x2 hitung kurang dari x2 tabel maka terima Ho pada taraf nyata, dengan derajat bebas (v) = (b-) (k-1) diman b dan k masing-masing menyatakan baris dan kolom. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

h (Oi – Ei)2 χ² = Σ

i=1 Ei Keterangan :

Frekuensi harapan = Total kolom x total baris Total pengamatan

4.3.4.7. Gangguan Habitat Harimau Sumatera

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

5.1.1. Potensi Populasi Harimau Sumatera

5.1.1.1. Kepadatan Harimau Sumatera

Berdasarkan hasil pengamatan lapang dengan kamera trap yang dianalisis dengan software program Capture didapat data estimasi kepadatan harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil analisis kepadatan harimau sumatera berdasarkan program Capture Progam Capture Hasil perhitungan

Kepadatan harimau/100 km2 2,36 – 4,07 ekor/100 km2

Berdasarkan tabel lima diketahui bahwa populasi (N) harimau sumatera di kawasan hutan Blangraweu adalah 5 ekor dengan tingkat kepadatan 2,36 – 4,07 ekor/100 km2. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan di hutan Blangraweu tergolong normal. Hasil analisis program Capture menyatakan bahwa kemungkinan rekam kembali (capture probability) (p-hat) sebesar 0,33. Hal ini berarti asumsi yang digunakan adalah asumsi populasi tertutup yaitu tidak ada harimau yang keluar atau harimau baru yang masuk dalam wilayah studi.

Tabel 3. Jumlah foto individu harimau pada masing-masing tipe habitat

No Nama harimau Jumlah sekuen/10 foto

Hutan pegunungan Hutan sub-pegunungan

antara harimau jantan dengan betina masing-masing hanya tertangkap di satu kamera trap saja. Pergerakan individu harimau lebih banyak ditipe hutan sub-pegunungan dibandingkan di hutan sub-pegunungan. Lokasi penempatan sebaran kamera trap dan daerah ditemukannya harimau sumatera disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Peta lokasi titik harimau sumatera

Pemasangan kamera trap dilakukan secara mengelompok di 18 gride cell dengan menempatkan 19 kamera trap dengan identitas RC (Reconnyx). 6 kamera trap dipasang di hutan pegunungan yaitu di padang rumput sedangkan 13 kamera trap lainnya dipasang di hutan sub-pegunungan. Harimau sumatera tertangkap kamera di empat titik kamera trap yaitu kamera RC02, RC03, RC07 dan RC11 diperalihan antara hutan dengan padang rumput dengan dua di padang rumput dan tiga di hutan sub-pegunungan. Kondisi ini menandakan bahwa harimau sumatera lebih mudah ditemukan di peralihan antara hutan dengan padang rumput. Di lokasi di peralihan ini aktivitas satwa mangsa lebih tinggi dibandingkan di hutan sub-pegunungan.

(a) (b)

Gambar 4. Harimau sumatera betina yang tertangkap kamera di hutan Blagraweu dengan identitas (a) Cut dan (b) Rayeuk

5.1.1.2. Perbandingan Jenis Kelamin (Sex ratio) Harimau Sumatera

Jenis kelamin (sex ratio) individu harimau sumatera yang tertangkap kamera adalah 1 jantan dan 4 betina. Hasil ini didapat di empat titik kamera trap yang terpasang yang terkonsentrasi di hutan pegunungan yaitu sekitar savana/padang rumput dan peralihan antara savana dengan hutan. Salah satu kamera trap berhasil menangkap dua individu yang berbeda, yaitu individu jantan dan individu betina. Setelah individu harimau selesai diidentifikasi menurut jenis kelaminnya kemudian di beri indentitas (ID) nama harimau, yaitu Agam (jantan), Cut (betina), Ineung (betina), Mayang (betina) dan Rayeuk (betina). Data hasil identifikasi individu harimau sumatera menurut jenis kelamin yang disajikan dalam tabel :

Tabel 4. Individu harimau berdasarkan jenis kelamin pada tipe habitat

No ID harimau Jenis kelamin

Tipe habitat

Hutan pegunungan Hutan sub-pegunungan

1 Agam Jantan -

2 Cut Betina -

3 Ineung Betina -

4 Mayang Betina -

5 Rayeuk Betina -

5.1.1.3. Struktur Umur Harimau Sumatera

Hasil identifikasi foto, terdapat 5 individu harimau sumatera. Struktur umur, individu harimau yang tertangkap kamera trap merupakan tingkatan dewasa. Sedangkan anakan (sub-adult) individu harimau tidak tertangkap kamera trap sama sekali. Individu harimau sumatera berdasarkan struktur umur disajikan pada tabel :

Tabel 5. Individu harimau berdasarkan kelas umur pada tipe habitat

No ID harimau Kelas

5.1.1.4. Tingkat Perjumpaan (ER) Harimau Sumatera dan Mangsa

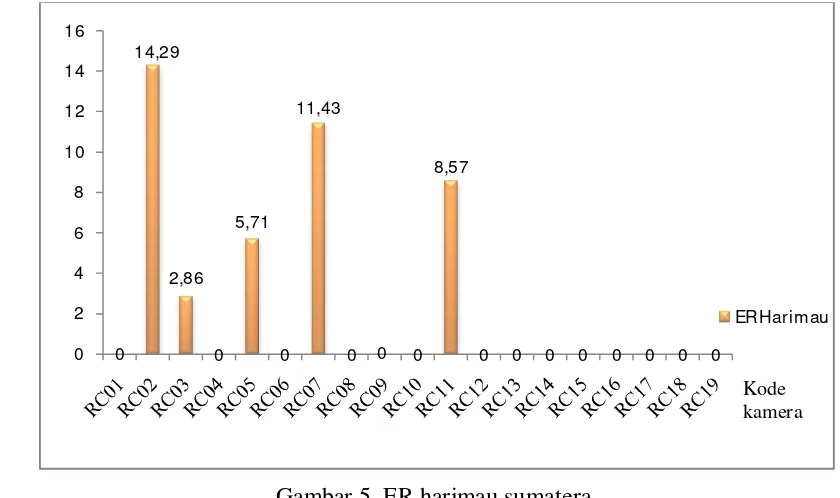

Hasil perhitungan terhadap tingkat perjumpaan harimau sumatera di dua tipe habitat menggunakan kamera trap, disajikan dalam diagram batang berikut :

Berdasarkan diagram batang diatas menunjukkan bahwa tingkat perjumpaan (ER) harimau sumatera lebih tinggi di hutan sub-pegunungan dibandingkan di hutan pegunungan. Perhitungan hasil ini didasarkan pada jumlah individu harimau sumatera yang tertangkap kamera trap di 19 titik pemasangan. Dari 19 kamera trap yang terpasang hanya empat kamera trap yang berhasil menangkap aktivitas harimau sumatera dengan kode kamera RC02, RC03, RC07 dan RC11. Kamera RC02 memiliki ER paling tinggi dibandingkan dengan kamera RC lainnya.

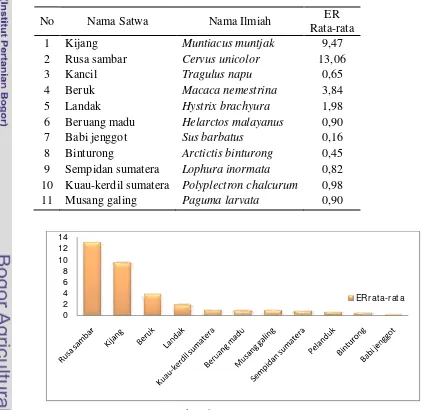

Hasil perhitungan terhadap tingkat perjumpaan satwa mangsa di dua tipe habitat menggunakan kamera trap, disajikan dalam tabel dan diagram batang berikut :

6 Beruang madu Helarctos malayanus 0,90

7 Babi jenggot Sus barbatus 0,16

8 Binturong Arctictis binturong 0,45

9 Sempidan sumatera Lophura inormata 0,82 10 Kuau-kerdil sumatera Polyplectron chalcurum 0,98

11 Musang galing Paguma larvata 0,90

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa tingkat perjumpaan satwa mangsa yang memiliki nilai ER terbesar adalah rusa sambar (Cervus unicolor). Persebaran satwa ini yang luas mulai dari hutan pegunungan dan sub-pegunungan. Hal ini dapat diperjelas dengan teridentifikasi melalui hasil kamera trap di dua tipe habitat tersebut. Ketersediaan sumber pakan dan air yang melimpah terutama di padang rumput kawasan hutan pegunungan sangat membantu untuk perkembangbiakan. Selama penelitian dilapangan mudah untuk melihat secara langsung maupun tidak langsung (jejak) dan sisa aktivitas lainnya. Babi jenggot (Sus barbatus) memiliki nilai ER yang rendah. Selama pemasangan kamera trap, babi jenggot hanya terekam/terfoto beberapa segmen saja. Hal tersebut kecenderungan satwa ini tersingkir oleh populasi rusa sambar dan kijang.

5.1.2. Kondisi Habitat Harimau Sumatera

Tipe hutan yang masuk ke dalam lokasi penelitian terdiri dari hutan pegunungan dan hutan sub-pegunungan. Lokasi penelitian ditipe hutan pegunungan tidak memungkinkan untuk analisis vegetasi karena sebagian besar berupa hamparan padang rumput dan hanya sebagian kecil pohon saja yang hidup mengelompok di tebing dan disekitar aliran sungai. Sedangkan ditipe hutan sub-pegunungan analisis vegetasi dilakukan pada tumbuhan tingkat pohon, tiang dan pancang.

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui kondisi habitat harimau sumatera yang ada di kawasan hutan Blangraweu melalui komposisi dan struktur

vegetasi. Berikut hasil analisis vegetasi yang dilakukan di tipe hutan sub-pegunungan :

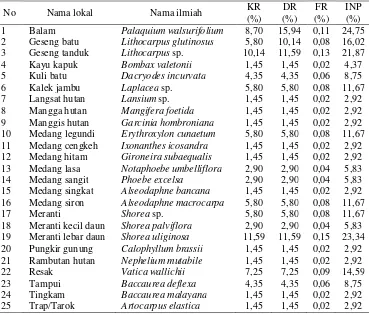

Tabel 7. Hasil analisi vegetasi tingkat pohon pada tipe habitat sub-pegunungan

No Nama lokal Nama ilmiah KR 1 Balam Palaquium walsurifolium 8,70 15,94 0,11 24,75 2 Geseng batu Lithocarpus glutinosus 5,80 10,14 0,08 16,02 10 Medang legundi Erythroxylon cunaetum 5,80 5,80 0,08 11,67 11 Medang cengkeh Ixonanthes icosandra 1,45 1,45 0,02 2,92 12 Medang hitam Gironeira subaequalis 1,45 1,45 0,02 2,92 13 Medang lasa Notaphoebe umbelliflora 2,90 2,90 0,04 5,83 19 Meranti lebar daun Shorea uliginosa 11,59 11,59 0,15 23,34 20 Pungkir gunung Calophyllum brassii 1,45 1,45 0,02 2,92

Vegetasi pada tingkat pohon yang mendominasi di hutan sub-pegunungan adalah dari famili Guttiferae (6) dan Dipterocarpaceae (4). Jenis pohon yang mendominasi di lokasi penelitian adalah dari jenis Balam (Palaquium walsurifolium), Meranti lebar daun (Shorea uliginosa) dan Geseng tanduk. Strata tajuk divegetasi ini adalah strata A dan strata B.

Tabel 8. Hasil analisis vegetasi tingkat tiang pada tipe hutan sub-pegunungan

No Nama lokal Nama ilmiah KR 13 Medang siron Alseodaphne macrocarpa 11,36 3,22 16,53 31,11 14 Medang stui Litsea resinosa 1,14 2,48 1,65 5,27

Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada tingkat tiang di hutan sub-pegunungan yang menunjukkan bahwa vegetasi yang mendominasi adalah dari jenis Geseng, Geseng tanduk dan Medang siron. Strata tajuk divegetasi pada tingkat tiang adalah strata tajuk C.

Tabel 9. Hasil analisis vegetasi tingkat pancang pada tipe hutan sub-pegunungan

No Nama lokal Nama ilmiah KR (%) FR (%) INP (%)

1 Ara gunung Ficus sp. 1,30 1,30 2,60

2 Balam Palaquium walsurifolium 4,55 4,55 9,09 3 Gajabing Ficus fruncata 2,60 2,60 5,19 4 Gelombang Cassia sp. 0,65 0,65 1,30 5 Geseng Lithocarpus spicatus 22,73 22,73 45,45 6 Geseng batu Lithocarpus glutinosus 5,19 5,19 10,39 7 Geseng tanduk Lithocarpus sp. 5,19 5,19 10,39 14 Manggis hutan Garcinia hombroniana 4,55 4,55 9,09 15 Medang Dehaasia sp. 0,65 0,65 1,30 16 Medang lasa Notaphoebe umbelliflora 2,60 2,60 5,19 17 Medang singkat Alseodaphne bancana 1,30 1,30 2,60 18 Medang siron Alseodaphne macrocarpa 1,95 1,95 3,90 19 Medang stui Litsea resinosa 0,65 0,65 1,30

20 Meranti Shorea sp. 2,60 2,60 5,19

Berdasarkan hasil analisis vegatasi tingkat pancang menunjukkan bahwa vegetasi pada tingkat pancang didominasi dari jenis Geseng, Kuli batu dan Meranti lebar daun. Strata tajuknya adalah strata D. Tumbuhan tingkat pancang berfungsi sebagai pakan bagi satwa mangsa harimau. Bagi harimau, vegetasi tingkat pancang digunakan untuk menyamarkan tubuhnya saat berburu dengan mengintai mangsanya. Dan juga digunakan untuk memandai daerah teritorinya dengan menyemprotkan urine kebagian tumbuhan tersebut.

Pada tipe hutan pegunungan sebagian besar berupa padang rumput yang cukup luas dengan beberapa sumber air yang terkandung didalamnya. Namun demikian padang rumput tersebut masih ditumbuhi beberapa tumbuhan yang hidup mengelompok dipunggungan dan lereng bukit, seperti pinus (Pinus merkusii strain Aceh). Letak tumbuh pohon ini menyulitkan untuk melakukan analisis vegetasi. Sebagian besar tumbuh ditebing dengan batuan cadas disekitarnya.

(a) (b)

(c)

5.1.2.1. Satwa Mangsa

Berikut data satwa mangsa yang diperoleh dengan kamera trap selama pengamatan di lapangan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10. Jenis satwa mangsa yang tertangkap kamera trap selama penelitian

No Nama lokal Nama ilmiah Total

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Gambar 9. Satwa mangsa yang tertangkap kamera trap (a) Rusa sambar, (b)

Kijang, (c) Beruk, (d) Babi jenggot, (e) Beruang madu dan (f) Landak

pemasangan kamera berbukit-bukit. Sebagian besar satwa mangsa ini sebarannya hampir merata ditemukan di hutan sub-pegunungan dan di hutan sub-pegunungan.

Gambar 10. Kerangka rusa sambar

5.1.2.1.1. Kepadatan Satwa Mangsa

Estimasi kepadatan (density) satwa mangsa harimau sumatera yang tertangkap kamera disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Estimasi kepadatan satwa mangsa berdasarkan tipe habitat

No Nama lokal Nama ilmiah

Kepadatan (/100 km2)

Total Hutan

pegunungan

Hutan sub-pegunungan

1 Rusa sambar Cervus unicolor 34,59 12,81 47,40 2 Kijang Muntiacus muntjak 6,86 47,70 54,50

5.1.2.2. Sumber Air

Sumber air yang ditemukan di kawasan hutan Blangraweu terdiri dari berbagai tipe. Berdasarkan penemuan selama di lapangan sumber air dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 12. Parameter fisik sumber air yang digunakan harimau sumatera

Bentuk sumber air Lokasi sumber air

Ketersediaan sumber air berupa sungai, alur, kolam musiman, genangan dari air hujan, dan rembesan air. Tabel di atas menunjukkan bahwa sungai memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup harimau sumatera. Sungai yang terdapat di lokasi penelitian memiliki ciri-ciri berarus deras dengan campuran batuan besar, batuan kerikil, tanah lempung dan pasir yang ada didalamnya. Terdapat lima sungai dengan masing-masing airnya yang jernih. Dari kelima sungai tersebut, krueng meureudu merupakan sungai terbesar dengan debit air yang tinggi. Sungai ini merupakan tempat bertemunya antara krueng sabee dengan krueng blee.

(a) (b)

(a)

(b)

(c) (d)

Gambar 11. Sumber air yang ada di kawasan hutan Blangraweu (a) Krueng guha, (b) Krueng meuruedu, (c) Kolam musiman dan (d) Kubangan.

5.1.2.3. Cover

Bentuk tutupan (cover) yang digunakan harimau sumatera yang ditemukan di lapangan terdiri dari berbagai tipe cover. Berikut adalah bentuk dan tipe cover yang disajikan dalam tabel.

Tabel 13. Ketersediaaan cover di kawasan hutan Blangraweu

Tipe cover Fungsi cover Tipe habitat Ketinggian (mdpl) Tajuk pohon Sebagai thermal cover Hutan

sub-pegunungan

1000-1500

Banir pohon Tempat untuk istirahat, mengasuh anak, dan menyembunyikan mangsa

Hutan sub-pegunungan

1000-1500

Gua Tempat istirahat,

bersarang, mengasuh anak

Hutan sub-pegunungan

1000-1500

Padang rumput Tempat berburu dan menyimpan buruannya.

Hutan pegunungan 500-1000

Tutupan hutan pada lokasi penelitian di kawasan Hutan Blangraweu terbagi menjadi dua, yaitu hutan pegunungan berupa padang rumput dan hutan sub-pegunungan. Strata tajuk pada vegetasi yang ada di hutan sub-pegunungan adalah dari strata tajuk A, B, C, D dan E. Tajuk pohon merupakan tipe cover yang digunakan harimau untuk melindungi diri dari sengatan panas matahari (thermal cover). Banir pohon digunakan harimau sebagai tempat istirahat baik pada siang hari maupun malam hari. Saat musim beranak biasanya banir pohon digunakan pula sebagai tempat mengasuh anak. Saat mendapatkan mangsa buruan, harimau akan menyimpan sisa buruannya di banir pohon.

Pada karnivora besar, cover berupa gua sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Gua dimanfaatkan oleh harimau sumatera sebagai tempat tinggal/bersarang/persembunyian (hiding cover), mengasuh anak, dan terdakang saat buruan mangsanya melimpah biasanya disimpan di tempat tersebut. Kondisi gua yang digunakan harimau biasanya dalam keadaan lembab dan dekat dengan sumber air. Padang rumput merupakan ciri khas habitat yang ada di kawasan hutan Blangraweu. Padang rumput digunakan harimau untuk mengintai dan berburu mangsa. Dalam pengamatan langsung ditemukan kelompok rusa sambar yang sedang mencari makan. Semak belukar sama halnya dengan padang rumput yang digunakan sebagai tempat berburu.