STUDI HABITAT HARIMAU SUMATERA

(Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929)

DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

NURUL SILVA LESTARI

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

RINGKASAN

Nurul Silva Lestari (E34101059). Studi Habitat Harimau Sumatera (Panthera

tigris sumatrae Pocock, 1929) di Taman Nasional Way Kambas. Dibimbing oleh

Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS dan Ir. Jarwadi B. Hernowo, Msc.F.

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae

Pocock, 1929) merupakan salah

satu dari tiga subspesies harimau yang ada di Indonesia. Harimau sumatera termasuk

kedalam kategori yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun

1999 dan termasuk dalam kategori Apendix I dalam CITES (Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Salah satu

penyebab penurunan populasi harimau sumatera adalah berkurangnya kualitas dan

kuantitas habitat. Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu kawasan

penting bagi pelestarian harimau sumatera. Keberadaan populasi harimau sumatera

tersebut sangat tergantung pada kondisi habitatnya. Untuk itu diperlukan data dan

informasi yang memadai mengenai habitat dan fungsinya sebagai dasar bagi upaya

pelestarian harimau sumatera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi habitat harimau dan

karakteristiknya di Taman Nasional Way Kambas meliputi : (1) Pakan (satwa

mangsa) yaitu potensi jenis mangsa (jumlah dan kelimpahan); (2) Cover (struktur

vegetasi, penutupan tajuk dan tingkat kerapatan cover); dan (3) Air (bentuk sumber

air, kedalaman, lebar, debit dan pH air)

Penelitian dilakukan di Seksi Konservasi Wilayah I Way Kanan dan Seksi

Konservasi Wilayah III Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas. Penelitian

untuk mendapatkan data di lapangan dilakukan pada bulan September dan November

2005. Untuk mengetahui struktur vegetasi dan komposisi jenis dilakukan dengan cara

analisis vegetasi. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak. Analisis

cover dilakukan dengan membuat diagram profil dan proyeksinya untuk menentukan

nilai kerapatan penutupan vegetasi. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap

cover yang digunakan harimau sumatera pada lokasi penelitian. Untuk mengetahui

ketersediaan satwa mangsa dilakukan dengan metode transek garis (line transect).

Analisis feses harimau dilakukan secara makroskopis, sedangkan ketersediaan air

diketahui dengan menginventarisasi sumber air yang digunakan oleh harimau

sumatera sebagai tempat minum atau mandi serta karakteristiknya.

Harimau sumatera di Taman Nasional Way Kambas menempati berbagai

macam tipe habitat. Tipe habitat yang digunakan yaitu hutan dataran rendah, hutan

rawa dan hutan bekas terbakar. Pada lokasi D1, Kalibiru dan D2, tanda-tanda

keberadaan harimau sumatera lebih banyak dibandingkan di Way Negara Batin, Pos

Bulus dan Kepala Kerbau. Tanda-tanda keberadaan harimau sumatera yang

ditemukan berupa jejak kaki, cakaran pada tanah (scrape), cakaran pada pohon

(scratch) dan feses. Jalur D1, Kalibiru, Way Negara Batin dan Pos Bulus memiliki

strata A sampai E. Pada jalur D2 dan Kepala Kerbau hanya terdiri dari strata C

sampai E. Berdasarkan tanda-tanda keberadaan harimau sumatera yang ditemukan,

harimau tidak hanya terdapat pada hutan yang memiliki strata vegetasi yang lengkap.

Kepadatan jumlah harimau sumatera dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi. Hal ini

berkaitan dengan kemudahan harimau sumatera untuk melihat dan menangkap

mangsanya.

Harimau sumatera merupakan satwa yang tidak tahan terhadap cuaca panas

sehingga membutuhkan naungan. Faktor penutupan tajuk memiliki peranan sebagai

pelindung bagi harimau saat siang hari. Kerapatan penutupan tajuk pohon yang

digunakan sebagai cover harimau sumatera termasuk dalam kelas 2 yaitu penutupan

daun antara 1/8 – 1/3 dari luas petak contoh dan kelas 3, yaitu penutupan daun antara

1/3 – 2/3 dari luas petak contoh. Selain itu harimau juga menggunakan alang-alang

sebagai tempat beristirahat, tempat bersembunyi untuk mengintai mangsanya serta

tempat untuk makan.

Mangsa harimau sumatera yang dapat ditemukan di Taman Nasional Way

Kambas adalah babi hutan, rusa sambar, kijang, monyet, siamang dan beruang madu.

Kepadatan populasi dugaan dan keanekaragaman jenis satwa mangsa yang tertinggi

terletak di Way Kanan (D1, Kalibiru dan D2). Kepadatan populasi dugaan satwa

mangsa yang tertinggi pada lokasi ini adalah rusa sambar, monyet ekor panjang dan

babi hutan. Tingginya nilai dugaan kepadatan populasi satwa mangsa di Way Kanan,

disebabkan oleh ketersediaan pakan serta air yang cukup. Berdasarkan analisis feses

harimau sumatera secara makroskopis dengan jumlah 5 sampel feses, jenis satwa

mangsa yang dimakan adalah babi hutan, rusa sambar, monyet dan kijang.

Selama musim kemarau ketersediaan air d i Taman Nasional Way Kambas

sangat terbatas. Sumber air yang digunakan harimau sumatera yaitu Sungai Way

Kanan, Rawa Badak, Camp Siang, Rawa Cengok dan Rawa Kalibiru II. Sumber air

tersebut secara umum memiliki warna air keruh sampai jernih, pH tergolong asam

yaitu 6, tepian sumber air yang landai dan teduh serta dekat dengan jalur satwa

mangsa. Sumber air tersebut digunakan untuk minum dan berendam. Tanda-tanda

keberadaan harimau sumatera paling banyak ditemukan di Way Kanan. Hal ini

disebabkan oleh kepadatan satwa mangsa yang tinggi, ketersediaan air serta

lindungan.

STUDI HABITAT HARIMAU SUMATERA

(Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929)

DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

NURUL SILVA LESTARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan

Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Penelitian

: Studi Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris

sumatrae Pocock, 1929) di Taman Nasional Way Kambas

Nama Mahasiswa

: Nurul Silva Lestari

NRP

: E34101059

Departemen

: Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas

: Kehutanan

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS

Ir. Jarwadi B. Hernowo, MSc. F

NIP. 130 516 497

NIP. 131 685 543

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS

NIP. 131 430 799

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Maret 1984. Penulis

merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Prijono dan Ibu

Sunarsih. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1995 di

SD Negeri 1 Rajabasa Lama Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, kemudian

melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur pada tahun

1995 sampai dengan 1998. Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)

diselesaikan penulis pada tahun 2001 di SMU Negeri 2 Bandar Lampung. Pada tahun

yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui

jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada Departemen Konservasi

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama kuliah di IPB, penulis pernah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Uni

Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor (UKM UKF-IPB) dan Himpunan

Mahasiswa Konservasi Sumberdaya hutan (HIMAKOVA). Pada tahun 2004 penulis

melakukan praktek lapang, yaitu Praktek Umum Kehutanan di BKPH Rawa Timur

KPH Banyumas Barat dan BKPH Gunung Slamet KPH Banyumas Timur, Praktek

Umum Pengelolaan Hutan di KPH Ngawi, serta Praktek Kerja Lapang Profesi

(PKLP) di Taman Nasional Alas Purwo, Propinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas

Kehutanan IPB, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “Studi Habitat

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) di Taman Nasional

Way Kambas” dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS dan Ir.

Jarwadi B. Hernowo, MSc.F.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini

merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September

sampai bulan November 2005 di Taman Nasional Way Kambas, dengan judul “Studi

Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) di Taman

Nasional Way Kambas”. Harimau sumatera merupakan salah satu komponen penting

dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Keberadaan harimau sumatera sendiri

saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab semakin

menurunnya populasi harimau sumatera di alam adalah degradasi habitat yang

menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas habitat. Skripsi ini membahas tentang

fungsi dan karakteristik habitat harimau sumatera di Taman Nasional Way Kambas,

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelolaan yang

bertujuan untuk pelestarian harimau sumatera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Namun demikian,

penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Maret 2006

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tersayang. Atas semua cinta, doa dan sabar yang tanpa batas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya untuk Bapak dan Ibu. Amiin. Pipit, Denny dan Dedek, atas keceriaan yang telah dihadirkan. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS selaku pembimbing I dan Bapak Ir. Jarwadi B. Hernowo, M.Sc.F selaku pembimbing II atas bimbingan, bantuan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Prof. Dr. Iding M. Padlinurjaji sebagai wakil penguji dari Departemen Hasil Hutan dan Bapak Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc sebagai wakil penguji dari Departemen Silvikultur yang telah memberikan masukan dan saran-saran untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

4. Balai Taman Nasional Way Kambas atas izin dan bantuan yang diberikan selama penelitian.

5. Program Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) atas fasilitas, informasi dan bantuannya selama penelitian berlangsung

6. Om Apri, Om Sumianto, Mas Rohim, Pak Supriyono, Pak Tikno, Pak Tug, Mas Ali dan Mas Alim, atas bantuan dan pendampingan selama di lapangan. Terimakasih banyak.

7. Seluruh staf pengajar di Fakultas Kehutanan IPB pada umumnya dan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (DKSHE) pada khususnya, atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta Bapak dan Ibu di KPAP DKSHE yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan administrasi

8. Keluarga besar KSH’38 Ceria. Semoga kebersamaan ini menjadi cerita terindah dalam hidup

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI RINGKASAN ...i RIWAYAT HIDUP...iii KATA PENGANTAR...iv UCAPAN TERIMAKASIH... v DAFTAR ISI...vi

DAFTAR TABEL ...viii

DAFTAR GAMBAR ...ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan... 3

C. Manfaat... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Taksonomi...4

B. Morfologi... 5

C. Populasi dan Penyebaran... 8

D. Perilaku...10

D. 1. Perilaku Berburu ...11

D. 2. Perilaku Reproduksi... 12

D. 3. Wilayah Jelajah dan Teritori... 13

E. Habitat... 13

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN A. Letak dan Luas ...16

B. Aksesibilitas ... 17

C. Kondisi Fisik Kawasan ...17

C. 1. Topografi ...17

C. 2. Geologi... 17

C. 3. Tanah... 18

C. 5. Hidrologi ...19

D. Kondisi Biologi Kawasan...19

D. 1. Flora ... 19

D. 2. Fauna ... 20

IV. METODE PENELITIAN A. Lokasi dan Waktu Penelitian...22

B. Alat dan Bahan ...23

C. Metode Pengumpulan Data ... 23

D. Analisis Data ...27

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Struktur dan Komposisi Vegetasi...31

B. Kerapatan Berbagai Tingkat Tumbuhan... 39

C. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan... 40

D. Lindungan (Cover) ... 42

E. Ketersediaan Air ... 46

F. Mangsa ... 48

G. Analisis Feses... 51

H. Gangguan... 53

VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan... 58

B. Saran ...59

DAFTAR PUSTAKA ... 60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbandingan Ukuran Tubuh Subspesies Harimau... 5

Tabel 2. Perbedaan Morfologi Tiga Subspesies Harimau di Indonesia ... 6

Tabel 3. Daerah Lindung di Sumatera yang dapat ditemukan Harimau...9

Tabel 4. Perkiraan Populasi Harimau Sumatera di Kawasan Lindung Utama ...10

Tabel 5. Klasifikasi Kelas Kerapatan Penutupan Vegetasi...28

Tabel 6. Klasifikasi Kualitas dan Kuantitas Air...30

Tabel 7. Indeks Nilai Penting Vegetasi Terbesar Jalur D1 ... 31

Tabel 8. Tanda-tanda Keberadaan Harimau Sumatera di Jalur D1 ...31

Tabel 9. Indeks Nilai Penting Vegetasi Terbesar Jalur Kalibiru... 33

Tabel 10. Tanda-tanda Keberadaan Harimau Sumatera di Jalur D2 ...34

Tabel 11. Indeks Nilai Penting Vegetasi Terbesar Jalur Way Negara Batin 36 Tabel 12. Indeks Nilai Penting Vegetasi Terbesar Jalur Pos Bulus ...37

Tabel 13. Tanda-tanda Keberadaan Harimau Sumatera di Jalur Kepala Kerbau...38

Tabel 14. Nilai Kerapatan Jenis Berbagai Tingkat Pertumbuhan ...39

Tabel 15. Indeks Keanekaragaman Jenis Berbagai Tingkat Pertumbuhan.... 40

Tabel 16. Matrik t Hitung Pada Tingkat Semai dan Tumbuhan Bawah ... 41

Tabel 17. Jenis Tumbuhan Pakan Satwa Mangsa Harimau Sumatera ...42

Tabel 18. Klasifikasi Kelas Kerapatan Penutupan Tajuk Pohon ...43

Tabel 19. Kepadatan Populasi Dugaan dan Indeks Keanekaragaman Satwa Mangsa ... 49

Tabel 20. Hasil Analisis Feses Secara Makroskopis ...51

Tabe l 21.Deskripsi Rambut Berbagai Mangsa Harimau berdasarkan Analisis Feses Harimau Secara Makroskopis ... 52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Lima Subspesies Harimau di Dunia ... 7

Gambar 2. Peta Penyebaran Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) 8 Gambar 3. Peta Taman Nasional Way Kambas ...16

Gambar 4. Peta Jalur Pengamatan di Lokasi Penelitian...23

Gambar 5. Bentuk Jalur Analisis Vegetas i...25

Gambar 6. Metode Transek Garis Untuk Pengamatan Satwaliar ... 26

Gambar 7. Cakaran Harimau Sumatera pada Pohon... 32

Gambar 8. Lintasan Harimau Sumatera Jalur D2 ... 35

Gambar 9. Cakaran Harimau Sumatera pada Tanah di Jalur D2 ... 35

Gambar 10. Jalur Kepala Kerbau ...38

Gambar 11. Jejak harimau sumatera di Kepala Kerbau... 38

Gambar 12. Profil Vegetasi pada Lokasi Penelitian ...44

Gambar 13. Cover Harimau Sumatera ...46

Gambar 14. Camp Siang ... 47

Gambar 15. Jejak harimau di Camp Siang... 47

Gambar 16. Rawa Cengok ... 48

Gambar 17. Feses Harimau Sumatera... 53

Gambar 18. Peta Gangguan Taman Nasional Way Kambas...54

Gambar 19. Hasil Perburuan Liar di Taman Nasional Way Kambas ... 55

Gambar 20. Perambahan Hutan di Taman Nasional Way Kambas ...56

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Peta Taman Nasional Way Kambas ...64 Lampiran 2. Peta Sumber Air yang Digunakan Harimau Sumatera di

Taman Nasional Way Kambas ...65 Lampiran 3. Tanda Keberadaan Harimau Sumatera yang ditemukan pada Lokasi Pengamatan...66 Lampiran 4. Hasil Analisis Vegetasi...67 Lampiran 5. Uji Beda Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Bawah dan Sema i81 Lampiran 6. Daftar Jenis Tumbuhan di Areal Penelitian...82

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu dari tiga subspesies harimau yang ada di Indonesia. Dua subspesies lain yaitu harimau bali (Panthera tigris balica) dan harimau jawa (Panthera tigris sondaica) telah dinyatakan punah, meskipun ada beberapa pihak yang masih meyakini bahwa harimau jawa masih ada. Harimau sumatera adalah subspesies terakhir yang masih dapat bertahan dan mewakili subspesies harimau di Indonesia. Oleh karena itu, harimau sumatera bukan hanya merupakan komponen penting dari keanekaragaman hayati Indonesia tetapi juga merupakan salah satu predator puncak (top predator) yang masih tersisa. Bila jenis ini punah maka tidak hanya merupakan suatu kehilangan secara ekologis tetapi juga memalukan dari segi politis bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya

Keberadaan harimau sumatera pada saat ini cukup mengkhawatirkan. Populasi harimau sumatera mengalami penurunan yang drastis. Jumlah harimau sumatera di alam diperkirakan tinggal 400-500 ekor (Siswomartono et al., 1994). Oleh karena itu, jenis ini merupakan jenis yang dilindungi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Harimau sumatera termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999. Selain itu, harimau sumatera termasuk dalam kategori Apendix I dalam CITES (Convention

on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) yang

berarti jenis ini dilarang untuk diperdagangkan dalam bentuk apapun (Soehartono dan Mardiastuti, 2003).

Penyebab utama semakin menurunnya populasi harimau sumatera adalah konversi hutan, degradasi habitat, konflik harimau dengan manusia serta perburuan harimau dan mangsa (Sinaga, 2004). Hutan di Pulau Sumatera yang merupakan habitat bagi harimau banyak dikonversi menjadi lahan perkebunan, pertanian dan pemukiman. Hal tersebut menyebabkan kuantitas dan kualitas habitat harimau sumatera berkurang. Tidak jarang harimau yang masuk ke daerah perkebunan, pertanian dan pemukiman akibat sempitnya ruang gerak dan sulitnya mencari mangsa sehingga menimbulkan konflik dengan manusia. Perburuan

langsung terhadap harimau maupun satwa mangsanya juga memberikan kontribusi yang besar terhadap semakin menurunnya populasi harimau sumatera di alam.

Hutan Sumatera ya ng merupakan habitat alami bagi harimau sumatera mengalami penurunan yang cukup drastis dari waktu ke waktu. Tutupan hutan di Pulau Sumatera pada tahun 1950 masih sebesar 80 % dari luas total daratan. Tahun 1985 tutupan luas hutan berkurang menjadi 49 % atau mengalami penurunan sebesar 31 %. Luas hutan makin berkurang pada survey tahun 1997 yaitu menjadi 35 % dari luas daratan. Perubahan tutupan hutan dari tahun 1985-1997 sebesar 6.691.357 Ha (FWI/GFW, 2001).

Seiring dengan semakin berkurangnya hutan sebagai habitat harimau sumatera, jumlah harimau sumatera juga semakin menurun. Pada tahun 1978 diperkirakan jumlah harimau sumatera adalah sekitar 1000 ekor. Menurut perkiraan pada saat ini jumlah yang tersisa adalah sekitar 500 ekor. Diperkirakan 400 ekor hid up di kawasan konservasi utama yang tersebar di Sumatera, sedangkan 100 ekor harimau hidup di kawasan yang tidak dilindungi, yang cepat atau lambat kawasan tersebut berubah menjadi tanah pertanian atau perkebunan (Siswomartono et al., 1994).

Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu kawasan penting bagi pelestarian harimau sumatera. Berdasarkan hasil survey dan pemasangan camera

trap di Taman Nasional Way Kambas terdapat 43 ekor harimau sumatera (Sinaga,

2004). Keberadaan populasi harimau sumatera te rsebut sangat tergantung pada kondisi habitatnya. Dalam pelestarian harimau sumatera di kawasan taman nasional hendaknya tidak hanya memperhatikan populasinya saja tetapi juga aspek habitat yang optimal untuk mendukung kehidupan harimau sumatera. Untuk itu diperlukan data dan informasi yang memadai mengenai habitat dan fungsinya sebagai dasar bagi upaya pelestarian harimau sumatera.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi habitat harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) dan karakteristiknya di Taman Nasional Way Kambas meliputi :

1. Cover (struktur vegetasi, penutupan tajuk dan tingkat kerapatan cover) 2. Air (bentuk sumber air, kedalaman, lebar, debit dan pH air)

3. Pakan (satwa mangsa) yaitu potensi jenis mangsa (jumla h dan kelimpahan)

C. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai habitat dan fungsinya bagi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) di Taman Nasional Way Kambas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pelestarian harimau sumatera di Taman Nasional Way Kambas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Taksonomi

Secara taksonomi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) menurut Slate r dan Alexander (1986) termasuk dalam :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Sub Phylum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Ordo : Karnivora

Sub Ordo : Fissipedia

Famili : Felidae

Sub Famili : Pantherina

Genus : Panthera

Spesies : Panthera tigris

Subspesies : Panthera tigris sumatrae

Spesies Panthera tigris dibagi menjadi 8 subspesies yaitu (Grzimek, 1975) :

1. Panthera tigris altaica (Harimau Siberia), disebut juga harimau amur, terdapat di Rusia, Cina dan Korea Utara

2. Panthera tigris amoyensis (Harimau Cina), terdapat di Cina

3. Panthera tigris corbetti (Harimau Indo Cina), terdapat di Thailand, Cina, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan Malaysia

4. Panthera tigris tigris (Harimau Benggala), terdapat di India, Nepal, Bangladesh, Bhutan dan Myanmar

5. Panthera tigris sumatrae (Harimau Sumatera), terdapat di Pulau Sumatera 6. Panthera tigris sondaica (Harimau Jawa), terdapat di Pulau Jawa,

dinyatakan punah pada sekitar tahun 1980

7. Panthera tigris balica (Harimau Bali), terdapat di Pulau Bali, sudah dinyatakan punah pada tahun 1937

8. Panthera tigris virgata (Harimau Kaspia), terdapat di Iran, Afghanistan, Turki dan Rusia, sudah punah sekitar tahun 1950

B. Morfologi

Bentuk dan warna pada delapan subspesies harimau hampir sama. Warna dasar harimau adalah coklat kekuningan dengan berbagai tipe loreng di bagian punggung dan samping tubuhnya. Pada bagian dada, perut dan kaki sebelah dalam berwarna agak keputihan. Telinga sebelah luar berwarna hitam dengan noda putih di tengahnya. Noda putih ini berguna sebagai indikator untuk mendeteksi adanya gerakan di sekitarnya. Loreng juga terdapat di bagian ekornya.

Ukuran harimau jantan lebih besar dibandingkan dengan harimau betina. Kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan sehingga memudahkan harimau melompat tinggi dan jauh. Kaki depan dan bahu lebih besar dan berotot daripada kaki belakang. Terdapat lima jari pada kaki depan sedangkan kaki belakang hanya empat jari. Ibu jari kaki depan kecil dan biasanya tidak meninggalkan jejak di tanah. Telapak kakinya sangat halus sehingga saat berjalan biasanya suara langkahnya tidak terdengar. Lebar telapak kaki antara 9-20 cm dan kaki belakang rata-rata lebih kecil 1-1,5 cm. Cakar pada kaki depan dilengkapi dengan kuku yang panjang, runcing dan tajam yang panjangnya 80-100 mm dan digunakan untuk menangkap dan menggenggam mangsanya. Kuku-kuku ini bisa disembunyikan atau ditarik (retractable) bila tidak digunakan. (Goodwin, 1963 ; MacDonald, 1986 dalam Hutabarat 2005).

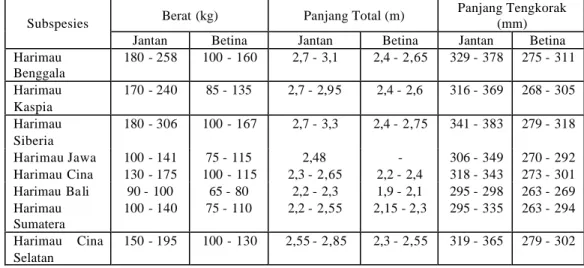

Tabel 1. Perbandingan Ukuran Tubuh Subspesies Harimau(Mazak, 1981

dalam IUCN/SSC, 1996).

Berat (kg) Panjang Total (m) Panjang Tengkorak (mm) Subspesies

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina Harimau Benggala 180 - 258 100 - 160 2,7 - 3,1 2,4 - 2,65 329 - 378 275 - 311 Harimau Kaspia 170 - 240 85 - 135 2,7 - 2,95 2,4 - 2,6 316 - 369 268 - 305 Harimau Siberia 180 - 306 100 - 167 2,7 - 3,3 2,4 - 2,75 341 - 383 279 - 318 Harimau Jawa 100 - 141 75 - 115 2,48 - 306 - 349 270 - 292 Harimau Cina 130 - 175 100 - 115 2,3 - 2,65 2,2 - 2,4 318 - 343 273 - 301 Harimau Bali 90 - 100 65 - 80 2,2 - 2,3 1,9 - 2,1 295 - 298 263 - 269 Harimau Sumatera 100 - 140 75 - 110 2,2 - 2,55 2,15 - 2,3 295 - 335 263 - 294 Harimau Cina Selatan 150 - 195 100 - 130 2,55 - 2,85 2,3 - 2,55 319 - 365 279 - 302

Gigi harimau keras dan kuat. Gigi seri tersusun berdekatan berderet melintang dengan gigi bagian luar berukuran paling besar. Gigi taringnya panjang

dan kokoh (lebih pendek dan pipih di dasarnya pada harimau betina). Gigi premolar bagian atas yang pertama sangat kecil bahkan kadang-kadang tidak ada, sedangkan bagian bawah agak lebih besar dengan tiga gigi taring utama. Gigi premolar atas yang ketiga berukuran paling besar dan mempunyai gigi taring depan yang kuat, diikuti oleh taring tengah yang letaknya lebih tinggi, agak rendah dan tanpa gigi taring bawah. Geraham bawah berderet pada gusi, berukuran sangat kecil dan kadang-kadang tidak mencukupi. Pada rahang bawah, gerahamnya merupakan gigi karnasial dengan pola yang sangat berbeda dengan premolar, yang mempunyai satu gigi berukuran besar dengan gigi taring tengah dan tambahan gigi pada setiap sisi (Lekagul dan McNeely, 1977). Jumlah total gigi geligi harimau dewasa adalah 30 buah (MacDonald, 1986 dalam Hutabarat, 2005).

Harimau sumatera berukuran lebih kecil dibandingkan dengan harimau benggala dan memiliki loreng yang saling berdekatan. Panjang harimau jantan dapat mencapai 2,2 – 2,8 m sedangkan betina 2,15 – 2,3 m. Tinggi diukur dari kaki ke tengkuk rata -rata adalah 75 cm tetapi ada juga yang mencapai 80 - 90 cm dan berat 130 – 225 kg. Hewan ini memiliki rambut sepanjang 8 – 11 mm. Surai pada harimau sumatera jantan berukuran 11 – 13 cm. Rambut di dagu, pipi dan belakang kepala lebih pendek. Panjang ekor sekitar 65 – 95 cm (Direktorat Pelestarian Alam, 1986 ; Hafild dan Aniger, 1984 ; MacDonald, 1986 ; Mounfort, 1973 ; Saleh dan Kambey, 2003 ; Sutedja dan Taufik, 1993 ; Treep, 1973 dalam Hutabarat, 2005).

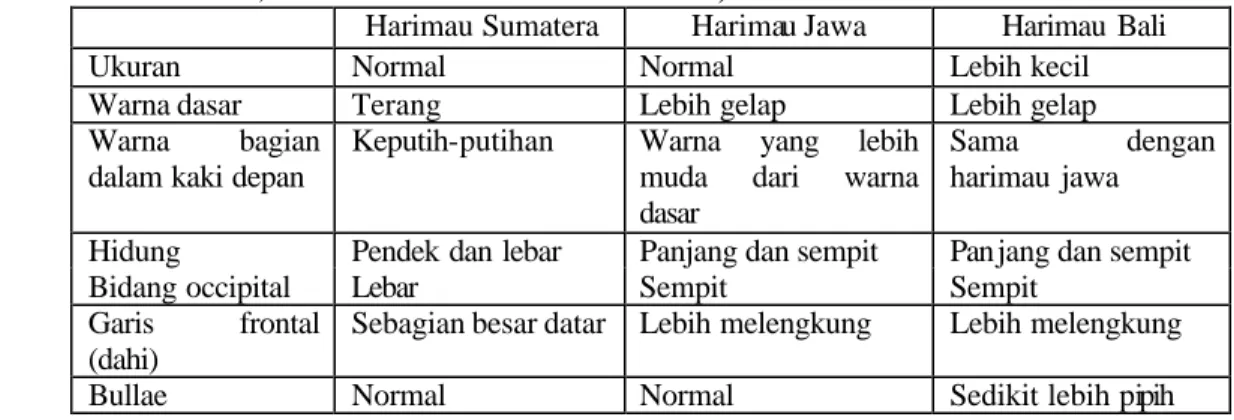

Tabel 2. Perbedaan Morfologi Tiga Subspesies Harimau di Indonesia (Sody ,1973 dalam Direktorat PPA 1978)

Harimau Sumatera Harimau Jawa Harimau Bali

Ukuran Normal Normal Lebih kecil

Warna dasar Terang Lebih gelap Lebih gelap

Warna bagian dalam kaki depan

Keputih-putihan Warna yang lebih muda dari warna dasar

Sama dengan harimau jawa Hidung Pendek dan lebar Panjang dan sempit Pan jang dan sempit

Bidang occipital Lebar Sempit Sempit

Garis frontal (dahi)

Sebagian besar datar Lebih melengkung Lebih melengkung

Bullae Normal Normal Sedikit lebih pipih

Perbedaan morfologi lima subspesies harimau di dunia dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber : http://www.savethetigerfund.org/AllAboutTiger/Subspecies

Gambar 1. Lima Subspesies Harimau di Dunia (a) Panthera tigris tigris, (b)

Panthera tigris corbetti, (c) Panthera tigris altaica, (d) Panthera tigris amoyensis, (e) Panthera tigris sumatrae

(a) (b)

(c) (d)

(e)

C. Populasi dan Penyebaran

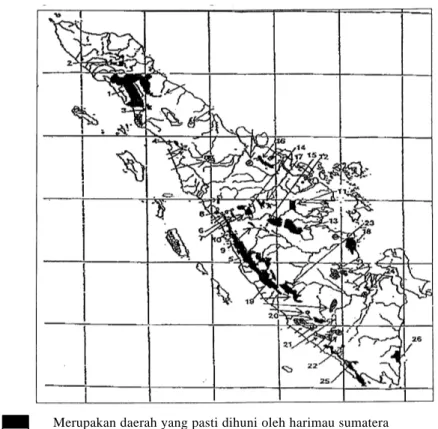

Penyebaran harimau sumatera hanya terdapat di Pulau Sumatera. Harimau sumatera tersebar terutama di Sumatera bagian utara dan di daerah pegunungan Sumatera bagian barat daya. Sebelum ini harima u banyak terdapat di Aceh, di daerah dataran rendah Indragiri, Lumbu Dalem, Sungai Litur, Batang Serangan dan sekitarnya, Jambi dan Sungai Siak. Di daerah Silindung, harimau kebanyakan terdapat di padang alang-alang dan bahkan di daerah hutan pantai yang berlumpur. Mereka juga hidup di daratan Bengkalis (Suwelo dan Somantri, 1978). Pada saat ini penyebaran harimau sumatera adalah di 26 daerah lindung dan jumlah terbesar terdapat dalam tujuh kawasan konservasi utama di Pulau Sumatera, yaitu Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, TN Berbak, TN Way Kambas, Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan dan SM Rimbang (Siswomartono et al. , 1994).

Merupakan daerah yang pasti dihuni oleh harimau sumatera

Merupakan daerah habitat yang cocok, tapi tidak terdapat tanda dihuni Sumber : Siswomartono et al. (1994)

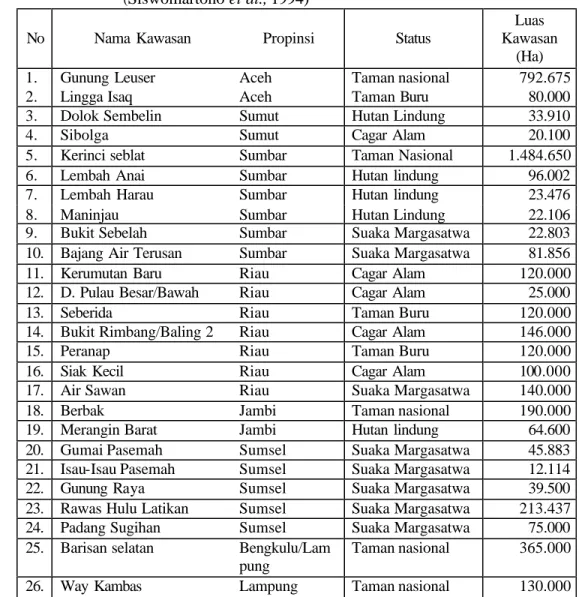

Tabel 3. Daerah Lindung di Sumatera yang dapat ditemukan Harimau

(Siswomartono et al., 1994)

No Nama Kawasan Propinsi Status

Luas Kawasan

(Ha)

1. Gunung Leuser Aceh Taman nasional 792.675

2. Lingga Isaq Aceh Taman Buru 80.000

3. Dolok Sembelin Sumut Hutan Lindung 33.910

4. Sibolga Sumut Cagar Alam 20.100

5. Kerinci seblat Sumbar Taman Nasional 1.484.650

6. Lembah Anai Sumbar Hutan lindung 96.002

7. Lembah Harau Sumbar Hutan lindung 23.476

8. Maninjau Sumbar Hutan Lindung 22.106

9. Bukit Sebelah Sumbar Suaka Margasatwa 22.803

10. Bajang Air Terusan Sumbar Suaka Margasatwa 81.856

11. Kerumutan Baru Riau Cagar Alam 120.000

12. D. Pulau Besar/Bawah Riau Cagar Alam 25.000

13. Seberida Riau Taman Buru 120.000

14. Bukit Rimbang/Baling 2 Riau Cagar Alam 146.000

15. Peranap Riau Taman Buru 120.000

16. Siak Kecil Riau Cagar Alam 100.000

17. Air Sawan Riau Suaka Margasatwa 140.000

18. Berbak Jambi Taman nasional 190.000

19. Merangin Barat Jambi Hutan lindung 64.600

20. Gumai Pasemah Sumsel Suaka Margasatwa 45.883

21. Isau-Isau Pasemah Sumsel Suaka Margasatwa 12.114

22. Gunung Raya Sumsel Suaka Margasatwa 39.500

23. Rawas Hulu Latikan Sumsel Suaka Margasatwa 213.437

24. Padang Sugihan Sumsel Suaka Margasatwa 75.000

25. Barisan selatan Bengkulu/Lam

pung

Taman nasional 365.000

26. Way Kambas Lampung Taman nasional 130.000

Pada tahun 1800-1900, jumlah harimau sumatera masih sangat banyak, mencapai ribuan ekor. Pada tahun 1978 diperkirakan jumlah harimau sumatera adalah sekitar 1000 ekor. Menurut perkiraan pada saat ini jumlah yang tersisa adalah sekitar 500 ekor. Diperkirakan 400 ekor hidup di kawasan konservasi utama yang tersebar di Sumatera, sedangkan 100 ekor harimau hidup di kawasan yang tidak dilindungi dimana cepat atau lambat kawasan tersebut berubah menjadi tanah pertanian atau perkebunan (Siswomartono et al., 1994).

Tabel 4. Perkiraan Populasi Harimau Sumatera di Kawasan Lindung Utama Siswomartono et al. (1994)

Kawasan Lindung Luas Total

(Ha)

Habitat tersedia untuk Harimau (Ha) Perkiraan Populasi (ekor) TN Gunung Leuser 900.000 360.000 110 TN Kerinci Seblat 1.500.000 600.000 76 TN Bukit Barisan Selatan 357.000 282.000 68 TN Berbak 163.000 114.000 50 TN Way Kambas 130.000 97.000 20 SM Kerumutan 120.000 78.000 30 SM Rimbang 136.000 122.000 42 D. Perilaku

Harimau merupakan satwa yang soliter, jarang dijumpai berpasangan, kecuali pada harimau betina beserta anak-anaknya. Harimau dapat berkomunikasi melalui bau-bauan dan suara. Harimau mempunyai indra penciuman yang kuat dan seringkali meninggalkan tanda berupa urin dengan bau yang khas. Tanda tersebut berfungsi sebagai penanda jalan, penanda wilayah kekuasaan atau sebagai alat komunikasi informasi yang lebih spesifik seperti identitas individu, periode waktu individu harimau lewat pada areal tertentu, dan penanda estrus pada harimau betina (Lekagul dan McNeely, 1977)

Harimau merupakan satwa yang tidak tahan terhadap sinar matahari. Pada cuaca dingin harimau sering bermalas-malasan di bawah alang-alang yang tinggi. Pada pagi hari yang dingin, ia berjemur di tempat terbuka menghangatkan diri di bawah sinar matahar i. Setelah terasa hangat, kembali ke tempat semula. Sebaliknya pada cuaca panas ia lebih suka beristirahat dekat sumber air, bahkan bila cuaca sangat panas ia berendam di air sampai batas leher. Harimau memang sering dijumpai sedang duduk berendam atau berdiri sebagai cara untuk menyejukkan badan. Ini mungkin disebabkan harimau merupakan satwa pemburu yang aktif sehingga laju metabolismenya tinggi. Akibatnya harimau memiliki suhu badan yang tinggi. Suhu badan yang terlalu panas dapat membunuh harimau. Setelah itu baru kembali beristirahat di tempat yang rimbun atau bersembunyi di semak-semak (McDougal, 1979).

D. 1. Perilaku Berburu

Harimau sering mengintai mangsanya di sekitar sumber air atau di alang-alang yang tinggi. Ia selalu memilih tempat di bawah angin, sehingga angin yang bertiup tidak akan membawa baunya ke penciuman calon mangsa. Harimau mendapatkan mangsanya pada saat berburu dengan cara mengintai dan menunggu dengan sabar pada jarak tertentu untuk menunggu waktu yang tepat. Biasanya jarak pengintaian antara 10-25 m, kemudian berjalan mendekati diam-diam tanpa diketahui mangsanya dari arah belakang atau samping calon mangsa. Pada jarak yang sangat dekat, yaitu kurang dari 50 m, dengan cepat mangsa diterkam pada bagian leher atau tengkuk dengan cakar depan. Mangsa yang berukuran besar akan dirubuhkan dahulu dengan pukulan kuat menggunakan kaki depannya. Setelah kuku-kukunya menancap, leher mangsa digig it kuat-kuat sampai mangsa tidak berdaya atau mati, sedangkan mangsa yang berukuran kecil langsung digigit lehernya. Bila mangsa merupakan jenis satwa yang berukuran besar, bagian kepala dan kaki tidak dimakan sedangkan bila mangsa berukuran kecil akan dimakan sampai habis. Biasanya mangsa tidak dihabiskan seluruhnya, melainkan hanya sekitar 70 % dimakan. Setelah makan, sisa makanan yang belum habis disimpan dengan cara ditutupi oleh rumput atau daun-daunan, untuk dimakan kemudian dan agar tidak ditemukan binatang lain (Mountfort, 1973 ; Soeseno, 1977 ; Treep, 1973 dalam Hutabarat, 2005).

Harimau sumatera merupakan satwa karnivora yang biasanya memangsa babi hutan (Sus sp), rusa sambar (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak ), kancil (Tragulus sp), kerbau liar (Bubalus bubalis), tapir (Tapirus indicus), kera (Macaca sp), landak ( Hystrix brachyura ) dan trenggiling (Manis javanica). Selain itu juga memangsa jenis-jenis reptil seperti kura-kura, ular dan biawak serta berbagai jenis burung, ikan dan kodok. Hewan peliharaan seperti kambing, domba, sapi dan ayam juga menjadi incaran harimau (Heryatin dan Resubun, 1992 ; McDougal, 1979 ; Lekagul dan McNeely, 1977). Tidak seperti satwa karnivora lainnya, kelompok kucing besar termasuk harimau tidak dapat menggantikan pakannya dengan pakan tumbuhan karena sifat anatomi alat pencernaannya khusus sebagai pemakan daging. Kelompok ini merupakan kelompok karnivora spesialis yang cenderung menangkap bebarapa jenis satwa

mangsa, rata-rata kurang lebih 4 jenis (Kitchener, 1991 ; Jackson, 1990 dalam Sriyanto, 2003). Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap rambut dalam sampel feses diperoleh keterangan bahwa hewan mangsa harimau di Taman Nasional Way Kambas adalah babi hutan (33,3 %), monyet (27,5 %), rusa (19,7 %), kijang (17 %), beruang madu (1,6 %) dan spesies lain (1 %) (Sriyanto, 2003).

Untuk memenuhi kebutuhan makannya, harimau berburu 3 – 6 hari sekali tergantung ukuran mangsanya. Biasanya seekor harimau membutuhkan sekitar 6-7 kg daging per hari, bahkan kadang-kadang sampai 40 kg daging sekali makan. Besarnya jumlah kebutuhan ini tergantung dari apakah harimau tersebut mencari makan untuk dirinya sendiri atau harimau betina yang harus memberi makan anaknya (MacDonald, 1986 ; Mountfort, 1973 dalam Hutabarat, 2005).

D. 2. Perilaku Reproduksi

Masa hidup harimau adalah sekitar 10-15 tahun. Harimau yang tinggal di penangkaran umumnya lebih lama lagi dapat mencapai 16-15 tahun (Macdonald, 1986 dalam Hutabarat, 2005). Setiap tahun, harimau dapat melahirkan dua atau tiga ekor anak dan kadang-kadang sampai empat ekor. Lamanya masa kehamilan yaitu 100-108 hari. Dewasa kelamin dicapai pada umur tiga tahun. Perkembangbiakan hanya terjadi setiap dua atau tiga tahun sekali (Suwelo dan Somantri, 1978).

Harimau jantan dapat mengenali harimau betina dalam masa birahi dari aroma khas urin harimau betina. Bila terdapat dua ekor harimau jantan mengikuti seekor harimau betina yang sedang birahi maka akan terjadi perkelahian antara kedua harimau jantan untuk memperebutkan harimau betina. Perkawinan harimau dapat berlangsung setiap waktu sepanjang tahun. Pada harimau betina terdapat periode estrous, yaitu waktu dimana harimau betina mau menerima harimau jantan untuk melakukan perkawinan. Selama masa birahi harimau betina memperlihatkan tingkah laku yang lebih agresif, banyak mengeluarkan suara dan hanya sedikit beristirahat. Tingkah laku yang menunjukkan seekor harimau betina dalam masa birahi adalah : sikap tubuh lordosis atau melengkung yaitu suatu sikap yang menunjukkan kesiapan untuk kopulasi (telungkup dan bagian belakang tubuhnya diangkat sehingga membentuk lengkungan), berguling-guling pada

punggung, menggosok-gosokkan tubuh dan pipi ke benda lain, mengeluarkan suara yang disebut “prusten” yaitu jenis suara yang dihasilkan oleh udara dalam rongga hidung serta mengaum dan menggeram pelan (McDougal, 1979).

D. 3. Wilayah Jelajah dan Teritori

Harimau merupakan jenis satwa yang soliter kecuali selama musim kawin atau melahirkan anak. Wilayah jelajah untuk seekor harimau betina adalah sekitar

20 km2 sedangkan untuk harimau jantan sekitar 60-100 Km2 (Lekagul dan

McNeely, 1977). Angka tersebut bukan merupakan ketentuan yang pasti karena dalam menentukan teritorinya juga . dipengaruhi oleh keadaan geografi tanah dan banyaknya mangsa di daerah tersebut. Harimau harus mendapatkan semua komponen habitat di dalam wilayah jelajahnya (Bailey, 1982). Di Taman Nasional

Way Kambas dalam 100 Km2 dihuni oleh 3-5 ekor harimau (Sinaga, 2004).

Harimau meninggalkan tanda-tanda berupa cakaran pada tanah (srape), cakaran pada pohon (scratch), urin dan feses, untuk menandakan daerah teritorinya. Biasanya daerah teritori harimau jantan 3-4 kali lebih luas dibandingkan harimau betina. Ukuran teritori untuk seekor harimau sumatera biasanya tergantung banyaknya persediaan makanan yang ada di daerah tersebut (Mac Donald, 1986 ; Treep, 1973 dalam Hutabarat, 2005). Harimau jantan dan betina tidak tinggal bersama, walaupun mereka hidup dalam areal hutan yang sama. Untuk harimau jantan teritori merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dibagi dengan harimau lainnya, tetapi kadang-kadang tidak keberatan bila ada satu atau lebih harimau betina di daerah tersebut, terutama pada musim kawin. Harimau betina memiliki toleransi yang lebih tinggi sehubungan dengan teritorinya, baik terhadap harimau jantan maupun sesama harimau betina (McDougal, 1979).

E. Habitat

Harimau dapat ditemukan di berbagai tipe habitat asal tersedia makanan berupa satwa mangsa yang cukup, terdapat sumber air yang selalu tersedia, dan adanya vegetasi cover sebagai pelindung dari sinar matahari. Harimau tidak menyukai cuaca panas dan umumnya mencari tempat yang teduh untuk

beristirahat. Harimau dapat hidup dengan ketinggian antara 0 – 2000 meter di atas permukaan laut (Borner, 1978 dalam Santiapillai dan Ramono, 1985). Tempat yang memungkinkan bagi harimau untuk bertemu dengan lawan jenisnya, kadang-kadang juga berpengaruh terhadap pemilihan habitat oleh harimau (McDougal, 1979).

Menurut Santiapillai dan Ramono (1985), distribusi harimau sumatera tidak hanya ditentukan oleh jumlah ketersediaan habitat atau vegetasi hutan yang cocok. Adanya pemangsa dan kompetisi dengan karnivora yang lain juga merupakan salah satu ancaman. Harimau sumatera mendiami habitat yang bervariasi terutama daerah yang berhubungan dengan hutan bersungai, hutan rawa dan padang rumput, namun sangat susah ditemukan pada daerah yang memiliki vegetasi semak belukar yang terlalu rapat.

Tidak seperti keluarga kucing yang lain, harimau sangat menyukai air dan dapat berenang (Lekagul dan McNeely, 1977). Harimau sumatera, seperti halnya jenis-jenis harimau lain adalah jenis satwa yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya di alam bebas. Akan tetapi satwa ini bersifat neofobi, yaitu kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tipe habitat yang biasanya menjadi pilihan habitat harimau sumatera di Indonesia bervariasi (Suwelo dan Somantri, 1978 ; Heryatin dan Resubun, 1992) yaitu sebagai berikut :

1. Hutan hujan tropik, hutan primer dan hutan sekunder pada dataran rendah sampai dataran tinggi pegunungan, hutan savana, hutan terbuka dan hutan pantai

2. Pantai berlumpur, mangrove, pantai berawa payau dan pantai air tawar 3. Padang rumput terutama padang alang-alang

4. Daerah datar sepanjang aliran sungai 5. Daerah perkebunan dan tanah pertanian

Menurut Siswomartono et al. (1994) habitat yang optimal untuk harimau sumatera adalah daerah peralihan antara hutan dan padang rumput. Lokasi ini sangat mendukung kelangsungan hidup harimau sumatera karena terdapat kepadatan populasi mangsa yang cukup tinggi seperti babi hutan, rusa, kijang dan kancil.

Harimau jarang menjelajah sampai ke hutan mangrove. Pada hutan rawa yang luas di Riau dan Jambi, harimau lebih memilih daerah yang tidak selalu tergenang dan terdapat areal yang kering. Bukti mengenai keberadaan harimau ditemui di dataran rendah, bukit, submontana, dan hutan ya ng lembab. Ia mampu bertahan di perkebunan karet (Jambi, Riau, Sumatera Utara) dan bahkan di daerah dengan rumput alang-alang yang hanya memiliki sedikit area hutan (Borner, 1992).

Ketersediaan pakan merupakan faktor pembatas populasi harimau sumatera. Jenis mangsa lebih banyak terdapat di hutan dataran rendah dibandingkan sub montana. Kepadatan populasi satwa mangsa utama harimau sumatera, yaitu babi hutan dan rusa sambar, sangat rendah. Hutan sekunder yang disebabkan oleh adanya penebangan kayu secara selektif merupakan habitat yang optimal untuk satwa mangsa harimau karena ketersediaan tumbuhan pakan dan memiliki kerapatan cover yang tinggi (Borner, 1992).

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas

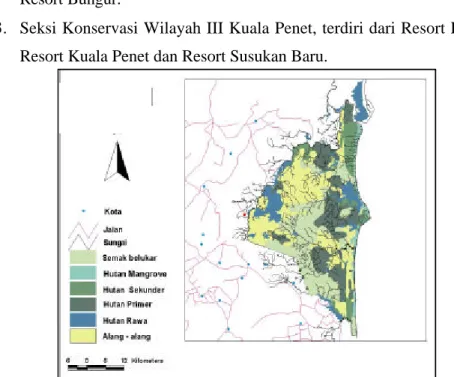

Secara astronomis Taman Nasional Way Kambas terletak diantara 4037” –

5016” LS dan antara 105033” – 105054” BT. Secara administratif Taman Nasional Way Kambas berada di dalam wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Purbolinggo (Kabupaten Lampung Timur) serta Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Seputih Surabaya (Lampung Tengah). Berdasarkan hasil pengukuran dan pengukuhan batas kawasan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (SBIPH), luas kawasan Taman Nasional Way Kambas 125.621,30 Ha yang terbagi menjadi tiga wilayah Seksi Konservasi Wilayah yaitu :

1. Seksi Konservasi Wilayah I Way Kanan, terdiri dari Resort Kuala Kambas, Resort Wako dan Resort Way Kanan.

2. Seksi Konservasi Wilayah II Bungur, terdiri dari Resort Cabang dan Resort Bungur.

3. Seksi Konservasi Wilayah III Kuala Penet, terdiri dari Resort Plang Ijo, Resort Kuala Penet dan Resort Susukan Baru.

B. Aksesibilitas

Taman Nasional Way Kambas dapat dic apai dengan jalan darat dari Kota Bandar Lampung melewati Kota Metro dengan lama perjalanan sekitar dua jam. Alternatif lain adalah dengan melewati Kota Bandar Lampung - Sribhawono - Way Jepara – Taman Nasional Way Kambas dengan jarak tempuh hampir sama. Di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas terdapat jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda empat, yaitu dari Pos Plang Ijo ke Pos Way Kanan sepanjang 13 Km, dan ke Pusat Latihan Gajah (PLG) sepanjang 9 Km.

Beberapa sungai besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, diantaranya adalah Way Kanan, Way Kambas, Way Negara Batin, Way Penet, Way Pegadungan dan Way Wako. Menggunakan speed boat, pengunjung dapat menjangkau bagian hilir dari sungai Way Kanan yaitu Kuala Kambas di pantai Laut Jawa dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Di sepanjang sungai pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Untuk menjelajah hutan di Way Kanan, baik untuk wisata dan kegiatan penelitian pengunjung dapat menelusuri jalan setapak denga n berjalan kaki atau mengendarai gajah tunggang yang dipandu oleh petugas.

C. Kondisi Fisik Kawasan C. 1. Topografi

Pada umumnya topografi kawasan Taman Nasional Way Kambas relatif datar dan bergelombang dengan ketinggian antara 0-50 mdpl. Titik tertinggi terletak di bagian barat daya, tepatnya di sebelah timur Kecamatan Purbolinggo (50 mdpl). Bagian timur kawasan merupakan daerah lembah yang terpotong oleh sungai-sungai yang menyebabkan terbentuknya topografi bergelombang. Pada saat musim hujan, lembah- lembah ini biasanya terisi oleh air dan pada bagian lembah yang agak dalam air menggenang sepanjang tahun. Daerah ini dapat dijumpai pesisir garis pantai di sekitar Kuala Penet.

C. 2. Geologi

Seperti pada umumnya daerah rawa di sepanjang daratan timur Pulau Sumatera, kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki komposisi geologi

relatif muda. Daerah rawa yang berada disekitar 5-20 Km dari pantai kemungkinan terjadi pada beberapa ribu tahun yang lalu.

Kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan jelas menunjukkan pertumbuhan pantai yang sangat cepat. Seperti yang terjadi di daerah Kuala Kambas, bukit pasir yang ada mengalami pertumbuhan setidaknya 10-20 m setiap tahunnya. Perbandingan antara peta topografi tahun 1995 dengan foto udara tahun 1969 serta hasil pantauan satelit menunjukkan adanya perbedaan besar pada arah muara sungai dan posisi garis pantai.

C. 3. Tanah

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Tanah tahun 1979, jenis tanah yang berada pada Kawasan Taman Nasional Way Kambas didominasi oleh kombinasi podsolik coklat kuning, podsolik merah kuning, asosiasi aluvial, hidromorf dan glei humus lacustrin. Daerah sungai terisi oleh aluvial hidromorf dan regosol pasir coklat keabuan. Jenis tanah podsolik merah kuning dapat ditemukan di daerah yang berdrainase baik, sedangkan podsolik coklat kuning menunjukkan daerah yang berdrainase kurang baik. Tanah di kawasan Taman Nasional Way Kambas telah mengalami dua kali perubahan fisik yang penting. Pertama pada tahun 1883, letusan Gunung Krakatau menyebarkan lebih dari 5 cm abu vulkanik di atas seluruh areal bagian selatan kawasan. Kedua, akibat kegiatan logging di seluruh kawasan Taman Nasional Way Kambas sekitar 20-30 tahun terakhir menyebabkan terjadinya degradasi tanah. Penggunaan peralatan berat telah mengubah kapasitas penyimpanan air, kandungan humus dan tingkat penyerapan air oleh tanah.

C. 4. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smidth dan Ferguson iklim di kawasan Taman Nasional Way Kambas termasuk tipe iklim B dengan nilai Q sebesar 28,57 % dan curah hujan berkisar antara 2500-3000 mm per tahun, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pegunungan. Musim kering di Taman Nasional Way Kambas biasanya jatuh sekitar bulan April hingga September. Selama musim kering curah hujan di kawasan ini kurang dari 100 mm per bulan. Rata-rata bulan kering jatuh pada bulan Agustus atau September. Terdapat musim kering khas rata 2-6 bulan sekali dalam 20 tahun. Suhu

rata-rata bulanan berkisar antara 23 OC, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan

Desember yaitu 16 oC. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari

yaitu sebesar 93,1% dan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 70,1%.

C. 5. Hidrologi

Sistem hidrologi yang terdapat di kawasan Taman Nasional Way Kambas dipengaruhi oleh pola daerah aliran sungai yang ada. Tiga sungai yang mempengaruhi pola sistem hidrologi ini adalah Way Pegadungan di sebelah utara, Way Kambas mempengaruhi aliran air di tengah-tengah kawasan dan Kuala Penet berada di sebelah selatan. Ketiga sungai tersebut beserta anak-anak sungainya mempunyai tipe meander, dengan demikian sebagian besar sungai yang terdapat dalam kawasan memiliki aliran air yang kurang.

D. Kondisi Biologi Kawasan D. 1. Flora

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki lima tipe vegetasi yaitu vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, vegetasi hutan riparian, vegetasi hutan rawa dan vegetasi hutan dataran rendah. Setiap tipe vegetasi memiliki keadaan flora yang beragam. Vegetasi hutan mangrove pada umumnya memiliki mekanisme fisiologis khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan terhadap salinitas dan kondisi payau. Vegetasi hutan mangrove yang terdapat di kawasan Taman Nasional Way Kambas didominasi oleh jenis api-api (Avicennia

sp), Rhizopora dan Bruguiera. Pada batas antara hutan mangrove dan batas

tertinggi pasang surut estuari sungai-sungai besar didominasi oleh jenis nipah (Nypa fruticans). Sementara di sekitar sungai lainnya dapat dijumpai vegetasi kelompok nibung (Oncosperma tigillaria).

Vegetasi pantai sebagian besar terdiri dari jenis rumput dan jenis semak seperti Cyperus sp, Fimbrisstylis sp dan Ipomea pescaprae. Sedikit ke arah daratan dapat ditemukan asosiasi Barringtonia sp dan vegetasi lainnya seperti cemara laut (Casuarina equisetifolia), ketapang (Terminalia catappa), nyamplung (Calophyllum inophyllum), kelapa (Cocos nucifera ), pandan (Pandanus tectorius) dan Wedelia biflora.

Vegetasi hutan riparian di kawasan Taman Nasional Way Kambas hanya tersisa di sepanjang sungai-sungai besar khususnya di sepanjang Way Kanan. Jenis-jenis pohon yang biasa dijumpai di daerah ini adalah Ficus retusa, rengas (Gluta renghas) dan waru (Hibiscus tilliaceus).

Taman Nasional Way Kambas dikenal memiliki hutan rawa terbesar di Pulau Sumatera. Jenis-jenis pohon yang dapat ditemukan di formasi hutan rawa dapat juga ditemukan di sebagian daerah yang lebih kering. Di daerah Wako yang merupakan daerah rawa yang cukup luas dapat dijumpai jenis vegetasi meliputi jenis Gelam (Melaleuca cajuputi). Jenis ini mungkin berasal dari pasca kebakaran berulang dan kegiatan logging. Jenis lain yang terdapat di hutan rawa adalah merbau darat (Intsia palembanica), rengas (Gluta renghas), pulai (Alstonia

scholaris), mahang (Macaranga sp), Randa patulata dan Scleria purescens.

Sedangkan jenis-jenis palem yang dapat dijumpai antara lain aren (Arenga

pinnata), Lucuala sp, serdang (Livistonia rotundifolia ) dan Metroxylon elatum .

Pada tipe vegetasi hutan dataran rendah jenis yang dapat dijumpai adalah neriung (Trema orientalis), mahang (Macaranga sp), sempur (Dillenia aurea),

Mallotus paniculatus, Ficus fictula , Shotea bracteolata dan Adina polychepala.

Hutan sekunder didominasi oleh jenis meranti (Shorea sp), keruing

(Dipterocarpus sp), sempur (Dillenia excelsa) dan puspa (Schima wallichii). Selain jenis -jenis flora dari kelima tipe vegetasi utama terdapat juga jenis tumbuhan eksotik. Beberapa jenis tumbuhan eksotik yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas antara lain rayutan (Mikania micrantha), sejenis tumbuhan menjalar dengan bentuk dasar tebal yang menutupi daerah luas rumput rawa dan semak. Jenis rumput liar ini merupakan jenis rumput yang sangat agresif dan mempunyai pengaruh merintangi regenerasi alam. Jenis lainnya adalah Salvinia

molesta dan Eichornia crassipes.

D. 2. Fauna

Berdasarkan zoogeografi, kawasan Taman Nasional Way Kambas termasuk dalam kawasan oriental region dan sundaic region. Tidak seperti pulau-pulau sebelah timur garis Wallacea, Sumatera termasuk Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki kekayaan spesies endemik. Hanya terdapat 15 spesies endemik mamalia dan 20 spesies burung.

Adapun jenis-jenis fauna yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Way Kambas adalah sebagai berikut :

Herbivora dan Karnivora

Terdiri dari 50 jenis dengan 36 diantaranya adalah jenis dilindungi (mencakup 31 famili), yaitu gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), harimau sumatera (Panthera tigris

sumatrae), tapir (Tapirus indicus), rusa (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak ), beruang madu (Helarctos malayanus ), kancil (Tragulus javanicus),

anjing hutan (Cuon alpinus), macan dahan (Neofelis nebulosa), kucing emas (Catapuma temminckii), dan jenis-jenis musang.

Primata

Terdiri dari enam jenis yang terdapat di wilayah RKPA Way Kanan sampai Plang Ijo yaitu siama ng (Symphalangus syndactylus), Beruk (Macaca

nemestrina), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis cristata), lutung merah (Presbytis rubicunda).

Reptilia dan Amfhibia

Jenis reptil yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas meliputi Ratufa

bicolor, biawak (Varanus salvator), ular phyton (Python reticulatus) dan buaya

muara (Crocodylus porosus). Sedangkan jenis amfibi yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas terdiri dari Bufo biporcatus, Polypedates leucomystax,

Fejervarya limnocharis dan lain- lain.

Aves

Jenis aves yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas meliputi pecuk ular (Anhinga melanogaster), pecuk padi (Phalacrocorax sulcirostris ), kuntul besar (Egretta alba), mentok rimba (Cairina scutulata), rangkong badak (Buceros

IV. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

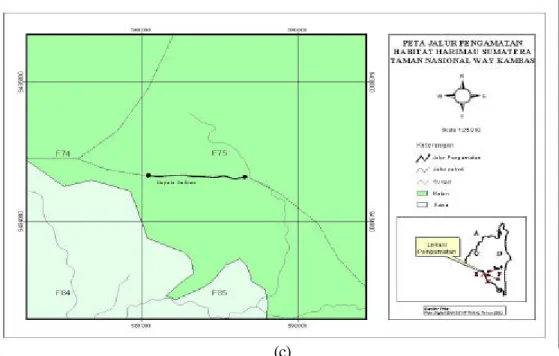

Penelitian dilakukan di Seksi Konservasi Wilayah I Way Kanan yaitu di D1, Kalibiru dan D2 serta Seksi Konservasi Wilayah III Kuala Penet yaitu di Kepala Kerbau, Way Negara Batin dan Pos Bulus, Taman Nasional Way Kambas. Lokasi jalur penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. Penelitian untuk mendapatkan data di lapangan dilakukan pada bulan September sampai November 2005.

(a)

(c)

Gambar 4. Peta Jalur Pengamatan di Lokasi Penelitian (a) Jalur Pengamatan di Resort Way Kanan, (b) Jalur Pengamatan di Resort Plang Hijau, (c) Jalur Pengamatan di Kepala Kerbau (Resort Kuala Penet)

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk penelitian adalah Peta lokasi, tali tambang, meteran, kompas, parang, termometer, binokuler, kamera, GPS, alat pengukur waktu, alat tulis, kertas pH, tally sheet, tabung film, kaca pembesar/mikroskop, buku panduan pengenalan jenis satwaliar. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah vegetasi dan satwaliar yang ada di lokasi penelitian

C. Metode Pengumpulan Data

1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan meliputi :

a. Orientasi lapang, yang bertujuan untuk mencari informasi dan konsultasi pada pihak yang berwenang untuk mengenal secara keseluruhan lokasi penelitian dan mencocokkan keadaan lapang dengan peta lokasi.

b. Menentukan areal yang ditempati harimau sumatera untuk dilakukan pengumpulan data.

2. Data yang Dikumpulkan

Pengamatan habitat dilakukan di daerah dengan kepadatan populasi harimau sumatera yang tinggi dan rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor habitat yang mempengaruhi kepadatan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Way Kambas. Daerah dengan kepadatan populasi harimau sumatera yang tinggi di Taman Nasional Way Kambas terletak di SKW I Way Kanan. Untuk daerah dengan kepadatan populasi harimau sumatera rendah dilakukan pengamatan di SKW III Kuala Penet. Pada daerah dengan kepadatan populasi tinggi dibuat 3 jalur yaitu di D1, Kalibiru dan D2 dengan panjang jalur masing- masing 1000 m. Ketiga jalur tersebut termasuk dalam areal TIMA (Tiger

Intensive Monitoring Area). Pada daerah kepadatan populasi rendah dibuat 3 jalur

yaitu di Kepala Kerbau, Way Negara Batin dan Pos Bulus dengan panjang jalur masing- masing 1000 m, 600 m dan 400 m. Pembuatan jalur tersebut sesuai dengan ketersediaan fungsi habitat yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung dan pemenuhan kebutuhan air bagi harimau sumatera. Data diambil berdasarkan parameter karakteristik habitat harimau sumatera yang terdiri dari :

a. Struktur dan komposisi vegetasi

b. Cover (penutupan tajuk dan tingkat kerapatan cover)

c. Ketersediaan mangsa yaitu potensi jenis mangsa (jumlah dan kelimpahan) d. Ketersediaan air (be ntuk sumber air, kedalaman, lebar, debit dan PH air)

3. Cara Pengumpulan Data

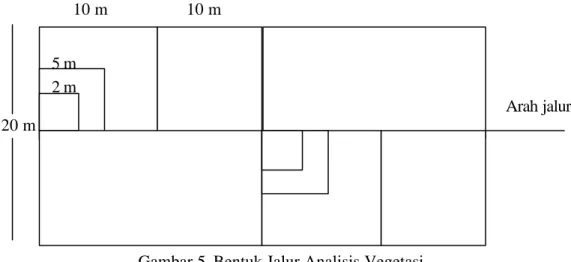

a. Struktur Vegetasi dan Komposisi Jenis

Untuk mengetahui struktur vegetasi dan komposisi jenis dilakukan dengan cara analisis vegetasi. Analisis vegetasi dilakukan dengan cara sampling pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak yaitu dengan membuat petak-petak contoh di sepanjang jalur pengamatan. Ukuran petak adalah 20 m x 20 m untuk tingkat pertumbuhan pohon. Dalam petak dibuat sub plot berukuran 2 m x 2 m untuk tingkat pertumbuhan semai, 5 m x 5 m untuk tingkat pertumbuhan pancang dan 10 m x 10 m untuk tingkat pertumbuhan tiang. Data yang dikumpulkan untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang adalah jenis pohon, diameter setinggi dada, tinggi bebas cabang dan tinggi total. Untuk tingkat

pertumbuhan pancang dan semai meliputi jenis tumbuhan dan jumlah individu setiap jenis (Soerianegara dan Indrawan, 1998).

10 m 10 m

10 m

Arah jalur 20 m

20 m

Gambar 5. Bentuk Jalur Analisis Vegetasi

b. Cover

Data cover diambil bersamaan dengan pembuatan jalur atau petak contoh untuk analisis vegetasi. Cover dapat dibedakan atas tempat persembunyian (hiding

cover) dan tempat penyesuaian terhadap perubahan temperatur (thermal cover).

Data cover diperoleh melalui petak contoh yang telah dibuat. Data yang dikumpulkan meliputi tinggi total pohon, tinggi bebas cabang pohon, lebar tajuk dan jarak antar pohon. Dari data tersebut dibuat diagram profil dan proyeksinya untuk menentukan nilai kerapatan penutupan vegetasi (De Vos dan Mosby, 1971

dalam Alikodra, 2002). Selain itu juga dicatat bentuk cover yang digunakan

harimau sumatera pada lokasi pengamatan. c. Ketersediaan Mangsa

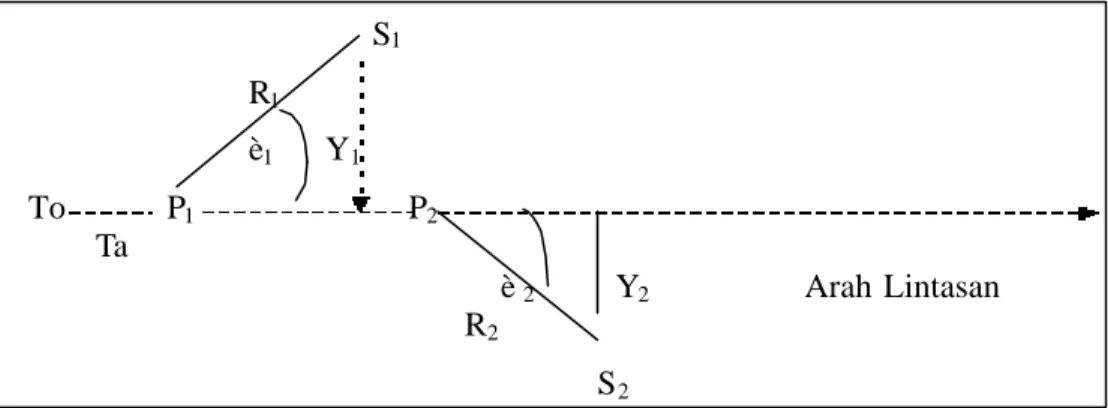

Ketersediaan mangsa meliputi jenis satwa mangsa harimau sumatera beserta populasinya. Untuk mengetahui ketersediaan satwa mangsa dilakukan dengan metode transek garis (line transect) yaitu metode pengamatan populasi satwaliar dengan bentuk unit contoh berupa jalur pada lintasan pergerakan harimau sumatera dan mangsa nya. Jalur yang digunakan untuk line transect sama dengan analisis vegetasi.

Data yang diambil meliputi kontak langsung dalam jarak tertentu dengan satwaliar sehingga dapat diketahui jenis, jumlah individu serta komposisi kelompoknya serta melalui kontak tidak langsung dengan satwaliar. Pencatatan

5 m 5 m 2 m

data melalui kontak tidak langsung merupakan pencatatan jenis satwa berdasarkan perjumpaan jejak kaki, tanda-tanda yang ditinggalkan pada pohon, tempat untuk bersarang maupun tanda suara. Data jenis satwa dan jumlah individu yang dicatat adalah satwa yang terletak di depan pengamat. Selain itu, dilakukan pencatatan terhadap jarak antara pengamat dengan satwa yang terdeteksi, sudut kontak antara pengamat dengan satwa yang terdeteksi serta waktu ditemukannya jenis satwaliar tersebut (Anderson et al, 1979 dalam Krebs 1978).

S1 R1 è1 Y1 To P1 P2 Ta è 2 Y2 Arah Lintasan R2 S2

Gambar 6. Metode Transek Garis Untuk Pengamatan Satwaliar Keterangan :

To = Titik awal

Y = R sin è

Ta = Titik akhir jalur pengamatan

R = Jarak pengamat dengan satwaliar

S = Posisi satwaliar

è = Sudut antara posisi satwaliar dengan garis transek

d. Analisis Feses Harimau

Pakan harimau liar di habitatnya dapat diketahui berdasarkan analisis rambut dalam feses. Sampel feses harimau yang dikoleksi diambil di sepanjang jalur pengamatan. Analisis deskrip tif terhadap rambut dalam feses dapat dilakukan secara makroskopis menggunakan kaca pembesar atau mikroskop dengan membandingkan bentuk-bentuk rambut seperti warna, panjang dan ketebalan. Feses yang telah dikoleksi dibersihkan dengan menggunakan saringan untuk mendapatkan rambut yang terbebas dari kotoran feses. Pemilihan dan pengambilan sampel dilakukan dengan memperhitungkan kondisi feses pada saat ditemukan (Sriyanto, 2003).

e. Ketersediaan Air

Ketersediaan air diketahui dengan mengin ventarisasi sumber air yang digunakan oleh harimau sumatera sebagai tempat minum atau mandi. Data yang diambil meliputi parameter fisik dan parameter kimia. Parameter fisik melalui pengukuran panjang sungai, lebar sungai, kedalaman air, kondisi vegetasi di sekitar sumber air, kecepatan aliran dan debit air. Pengukuran kedalaman air dilakukan tiga kali ulangan dan untuk kecepatan arus air diukur dengan menggunakan bola pingpong yang dihanyutkan pada arus yang mengalir dengan jarak tertentu kemudian dicatat waktunya. Pengukuran arus air juga dilakukan dengan tiga kali ulangan. Pengukuran parameter kimia dilakukan dengan mengukur pH air pada sumber air menggunakan kertas pH (Goldman dan Horne, 1983).

D. Analisis Data

1. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui komposisi dan dominansi suatu jenis vegetasi pada suatu komunitas. Dominansi dapat dilihat dari nilai Indeks Nilai Penting (INP) yang diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR) untuk tingkat semai dan pancang serta ditambah nilai dominansi relatif (DR) untuk tingkat tiang dan pohon (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Persamaan yang digunakan adalah :

Kerapatan jenis ke-i (Ki) =

contoh petak total Luas i ke jenis individu Jumlah − Kerapatan relatif (KR) = ∑Ki Ki x 100 %

Frekuensi jenis ke-i(Fi) =

contoh petak total Jumlah i ke jenis ditemukan contoh petak Jumlah − Frekuensi relatif (FR) = ∑Fi Fi x 100 %

Dominansi jenis ke-i (Di) =

contoh petak total Luas i ke jenis dasar bidang Luas − Dominansi relatif (DR) = ∑Di Di x 100 %

Untuk mengetahui kea nekaragaman jenis tumbuhan dapat menggunakan persamaan indeks Shannon-Wienner (Krebs, 1978), yaitu :

H’ = ∑ N ni ln N ni Keterangan : H’ = Indeks Shannon-Wienner

ni = Jumlah individu atau nilai penting jenis ke- i

S = Jumlah total jenis yang ditemukan

N = Total individu atau total nilai penting seluruh jenis

2. Uji t Student

Uji t student digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi penelitian pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %. Keputusan hipotesa yang digunakan adalah :

Jika t hitung < t tabel, terima H0

t hitung t tabel, tolak H0 dan terima H1

H0 : Tidak ada perbedaan keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi penelitian

1 dengan lokasi penelitian 2

H1 : Ada perbedaan keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi penelitian 1

dengan lokasi penelitian 2

Persamaan yang digunakan adalah (Poole, 1978) :

2 s 1 i s 1 i 2 2N 1 s N pi) ln pi ( pi ln pi ) (H' Var + − ∑ − ∑ = = =

[

]

1/2 2 1 2 1 ) (H' Var ) (H' Var H' H' hitung t + − =[

]

2 2 2 1 2 1 2 2) 1 /N ) Var(H' /N ) Var(H' Var(H' ) (H' Var df + + = Keterangan :Var H’ = Keanekaragaman df = Derajat bebas

S = Jumlah jenis

N = Jumlah total individu

3. Analisis Kerapatan Cover

Untuk mengetahui kerapatan thermal cover disajikan melalui gambar diagram profil dan diproyeksikan sehingga diketahui nilai kerapatan penutupan vegetasi. Klasifikasi kerapatan penutupan vegetasi menurut De Vos dan Mosby (1971) dalam Alikodra (2002) dapat dilihat pada Tabel 5. Bentuk cover dan kondisi di sekitarnya dianalisis secara deskriptif.

Tabel 5. Klasifikasi Kelas Kerapatan Penutupan Vegetasi

Kelas Keadaan

1 Penutupan daun kurang dari 1/8 luas petak contoh

2 Penutupan daun antara 1/8 – 1/3 dari luas petak contoh

3 Penutupan daun antara 1/3 – 2/3 dari luas petak contoh

4 Penutupan daun lebih dari 2/3 luas petak contoh

4. Ketersediaan Mangsa

Pendugaan kepadatan populasi satwa mangsa berdasarkan metode transek garis dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Poole sebagai berikut (Kartono, 2000) : ∑ ∑ ∑ + = j d Lj 2. ). 1 xi xi.(2 D nj n 1 i i ri.sin è j d ∑ = = Keterangan :

D = Kepadatan populasi dugaan (individu/satuan luas)

xi = Jumlah individu yang dijumpai pada kontak ke-i (individu)

Lj = Panjang transek jalur pengamatan ke-j

dj = Rata-rata lebar kiri atau kanan jalur pengamatan ke-j (m)

nj = Jumlah kontak pada jalur ke-j

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis satwa mangsa juga digunakan persamaan indeks Shannon -Wienner (Krebs, 1978), yaitu :

H’ = ∑ N ni ln N ni

5. Ketersediaan air

Kuantitas air diketahui dari pengukuran debit air yang nilainya diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

Q = A x V A = p x l Keterangan :

Q = Debit air (m3/detik)

A = Luas penampang (m2)

V = Kecepatan arus (m/detik)

p = Panjang sungai (m)

l = Lebar sungai (m)

Tabel 6. Klasifikasi Kualitas dan Kuantitas Air

Kualitas No Lokasi J K PH V (m/det) A (m2) Q (m3/det) Keterangan :

J = Jernih V = Kecepatan rata-rata air

K = Keruh A = Luas penampang air

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Komposisi Vegetasi

Jalur D1 memiliki tipe habitat hutan dataran rendah. Pada tingkat semai terdapat 44 jenis tumbuhan, 45 jenis tingkat pancang, serta 25 jenis tingkat tiang dan pohon. Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi pada jalur ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Indeks Nilai Penting Vegetasi Terbesar Jalur D1

Tingkat No Jenis Nama Ilmiah KR (%) FR (%) DR (%) INP (%)

Semai 1. Puspa Schima wallichii 22,18 7,1 - 29,28

2. Deluak Grewia acuminata 12,64 7,65 - 20,29

3. Tluntum Syzigium sp. 8,25 7,1 - 15,36

Pancang 1. Puspa Schima wallichii 13,5 6,96 - 20,46

2. Tluntum Syzigium sp. 9,32 8,54 - 17,86

3. Tiga urat Cinnamomum sp. 8,84 7,91 - 16,75

Tiang 1. Tluntum Syzigium sp. 19,89 14,53 18,04 52,45

2. Puspa Schima wallichii 17,68 16,24 16,78 50,69

3. Jambon Eugenia sp. 12,15 10,26 12,56 34,98

Pohon 1. Puspa Schima wallichii 42,63 19,33 38,01 99,97

2. Menggris Koompassia malaccensis 15,74 18 24,86 58,6

3. Tluntum Syzigium sp. 11,48 13,33 10,36 35,17

Pada jalur D1 jenis tumbuhan yang dominan pada tingkat pohon adalah puspa, menggris dan tluntum. Jenis puspa cukup mendominasi dengan kerapatan yang tinggi (42,63 %) dan penyebaran (19,33 %). Pada tingkat tiang jenis yang mendominasi adalah tluntum, puspa dan jambon. Untuk tingkat semai dan pancang, jenis puspa masih mendominasi. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan jenis puspa akan terus mendominasi pada masa yang akan datang.

Tabel 8. Tanda-tanda Keberadaan Harimau Sumatera di Jalur D1

No Tanda Keberadaan

Harimau Sumatera Jumlah Letak Ukuran Keterangan 1. Jejak kaki 3 Tanah - p = 15 cm

l = 13 cm - p = 16 cm l = 19 cm - p = 13 cm l = 12 cm 2. Cakaran (scrape) 10 Tanah p = 30 -57 cm

l = 22-26 cm

Terdapat bekas urin pada beberapa scrape 3. Cakaran (scratch ) 2 Pohon p = 15 -54 cm Pada pohon puspa Keterangan : p = panjang, l = lebar

Dari Tabel 8, dapat diketahui tanda-tanda keberadaan harimau sumatera yang terdapat di lokasi ini adalah jejak kaki, cakaran pada tanah dan cakaran pada pohon. Cakaran harimau sumatera pada pohon (scratch) sering ditemukan pada pohon jenis puspa seperti yang terlihat pada Gambar 7. Scratch harimau mempunyai ciri-ciri tertentu, diantaranya bekas 4 buah kuku pada kulit kayu dan kedalamannya 0.5 – 1.2 cm (Wahyudi, 2003). Banyaknya ditemukan scratch sebagai penanda teritori harimau pada pohon jenis ini dapat disebabkan kulit kayu puspa yang lebih lunak dibandingkan jenis kayu lain sehingga dapat meninggalkan bekas yang jelas dan dalam.

Gambar 7. Cakaran Harimau Sumatera pada Pohon

Struktur vegetasi di Taman Nasional Way Kambas terdiri dari berbagai strata. Strata A merupakan lapisan teratas dari pohon-pohon yang tinggi totalnya lebih dari 30 m, strata B terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 15-30 m, strata C dengan tinggi 5-15 m, strata D merupakan lapisan perdu dan semak dengan tinggi 1-4 m dan strata E yang merupakan lapisan tumbuhan penutup tanah dengan tinggi 0-1 m (Soerianegara dan Indrawan, 1998).

Pada jalur ini, terdapat strata yang cukup lengkap. Strata A antara lain terdiri dari jenis puspa, menggris dan meranti. Strata B antara lain terdiri dari parutan, puspa dan berasan. Strata A dan B di jalur D1 yang memiliki tajuk lebar dapat berfungsi sebagai lindungan bagi harimau dari sinar matahari yang masuk. Jenis yang termasuk strata C dan D di jalur D1 antara lain puspa dan tluntum. Strata ini dapat berfungsi sebagai pelindung bagi harimau dan juga sebagai