PENGARUH KEPATUHAN PENGOBATAN DAN KOPING KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KEKAMBUHAN PENDERITA

SKOZOFRENIA PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2014

TESIS

Oleh

CHINTA BANGUN MANIK 107032075/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

THE INFLUENCE OF MEDICAL COMPLIANCE AND FAMILY COPING ON THE PREVENTION FROM RELAPSE IN SCHIZOPHRENIA

PARANOID PATIENTS IN THE MENTAL HOSPITAL OF NORTH SUMATERA, IN 2014

THESIS

By

CHINTA BANGUN MANIK 107032075/IKM

MAGISTRATE IN PUBLIC HEALTH SCIENCE STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH

UNVERSITY OF SUMATERA UTARA MEDAN

PENGARUH KEPATUHAN PENGOBATAN DAN KOPING KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KEKAMBUHAN PENDERITA

SKOZOFRENIA PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2014

T E S I S

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi Kesehatan Komunitas/ Epidemiologi

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

CHINTA BANGUN MANIK 107032075/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

Judul Tesis : PENGARUH KEPATUHAN PENGOBATAN DAN KOPING KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KEKAMBUHAN PENDERITA SKOZOFRENIA PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA TAHUN 2014 NamaMahasiswa : Chinta Bangun Manik Nomor Induk Mahasiswa : 107032075

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Administrasi Kesehatan Komunitas/Epidemiologi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. dr. Sorimuda Sarumpaet, M.P.H) (Dra. Tukiman, M.K.M

Ketua Anggota

)

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S )

Telah Diuji

pada Tanggal : 09 Oktober 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. dr. Sorimuda Sarumpaet, M.P.H Anggota : 1. Dra. Tukiman, M.K.M

PERNYATAAN

PENGARUH KEPATUHAN PENGOBATAN DAN KOPING KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KEKAMBUHAN PENDERITA

SKOZOFRENIA PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2014

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Medan, 09 Oktober 2014

ABSTRAK

Skizofrenia Paranoid merupakan gangguan psikotik yang bersifat kronis dan selalu mengalami kekambuhan. Data yang diperoleh dari Medical Record Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 menunjukkan 65,8% pasien skizofrenia paranoid yang dirawat mengalami kekambuhan dan menyebabkan perawatan kembali pasien skizofrenia paranoid. Tingginya angka kekambuhan pada pasien skizofrenia diduga terkait dengan kepatuhan pengobatan dan koping keluarga. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pengobatan dan koping keluarga terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian adalah explanatory research desain kasus kontrol. Populasi kasus adalah seluruh keluarga penderita skizofrenia paranoid yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.862 orang. Sampel kasus adalah keluarga penderita skizofrenia yang kambuh sebanyak 80 orang dan sampel kontrol adalah keluarga penderita skizofrenia yang tidak kambuh sebanyak 80 orang, data diambil dengan teknik nonprobability sampling secara consecutive yang dilakukan matching terhadap umur dan jenis kelamin penderita skizofrenia paranoid, data primer diambil dengan mengunakan kuesioner melalui wawancara dan dianalisis dengan regresi logistic ganda pada α = 0,05%.

Hasil analisis bivariat dengan uji chi square menunjukkan kepatuhan pengobatan dan koping keluarga berpengaruh dengan pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda bahwa Kepatuhan pengobatan (OR = 14,06, 95% CI 2,27- 86,88) koping keluarga internal (OR = 7,12, 95% CI 1,58 -31,99) dan koping keluarga eksternal (OR = 3,48, 95% CI 1,20- 10,09) berpengaruh terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid. Kepatuhan pengobatan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid.

Disarankan kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan program penyuluhan berupa edukasi pentingnya kepatuhan pengobatan dan peningkatan koping keluarga dalam merawat dan menangani penderita skizofrenia setelah pulang dari rumah sakit agar menjadi lebih baik sehingga mencegah kekambuhan penderita skizofrenia paranoid.

ABSTRACT

Schizophrenia paranoid is a chronic psychotic disorder which has a relapse. The data from the Medical Research of the Mental Hospital of North Sumatera stated that 65.8% of schizophrenia paranoid patients who were treated in 2013 had a relapse so that they had to be sent again to the hospital. The high rate of relapse is probably related to the medical compliance and family coping. The objective of the research was to analyze the influence of medical compliance and family coping on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients in the Mental Hospital of North Sumatera.

The research was an explanatory research with case control design. The population was 1, 862 schizophrenia paranoid patients treated in the Mental Hospital of North Sumatera. The case samples were 80 patients who had a relapse, and the control samples were 80 family members of the patients who did have a relapse, taken by using non-probability consecutive sampling technique which was done by using matching on the patients’ ages and sexes. The primary data were gathered by using questionnaires through interviews and analyzed by using multiple logistic regression tests at α = 0.05%.

The result of the analysis, using bivatriate analysis with chi square test, showed that there was the influence of medical compliance and family coping on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients. The result of multivatriate analysis, using multiple logistic regression tests, showed that there was the influence of medical compliance (OR = 14.06, 95% CI 2.27-86.88), internal family coping (OR = 7.12, 95% CI = 1.58-31.99), and external family coping (OR= 3.48, 95% CI = 1.20-10.09) on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients. The variable of medical compliance had the most dominant influence on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients.

It is recommended that the management of the hospital increase the counseling program about the importance of medical treatment and family coping in taking care of and handling schizophrenia patients after they come back from the hospital so that they become better and there will be no relapse.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwata’ala yang

telah memberi rahmat dan hidayah serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Pengobatan dan Koping Keluarga terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skozofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014”.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kesehatan (M.Kes) pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat studi Kesehatan Reproduksi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara. Proses penulisan tesis dapat terwujud berkat dukungan, bimbingan,

arahan dan bantuan moral maupun material dari banyak pihak. Untuk itu izinkan

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A (K), Rektor

Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. Ir. Evawany Y Aritonang, M.Si selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

4. Prof. dr. Sorimuda Sarumpaet, M.P.H dan Dra. Tukiman, M.K.M selaku dosen

pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar untuk membimbing dan

memotivasi penulis sehingga penulisan tesis ini selesai.

5. Prof. Dr. dr. HM. Joesoef Simbolon, Sp.KJ(K) dan drh. Hiswani. M.Kes selaku

dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi

kesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Minat Studi Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu selama penulis

mengikuti pendidikan.

7. Dr. Chandra Safei, Sp.OG selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

Sumatera Utara yang telah berperan dalam membantu penulis menyelesaikan

penulisan tesis ini.

8. Kedua orang tua tercinta ayahanda H. Usman Manik dan Ibunda Hj. Rosminah

Angkat, serta saudara saudaraku yang senantiasa memberi perhatian, dukungan

baik moril maupun materil serta doa selama penulis menyelesaikan pendidikan

Program Pasca Sarjana IKM – FKM USU.

9. Terkhusus untuk suamiku tercinta Rahmansyah Ginting, SEI dan tersayang

Maryam Maritza Ginting yang penuh pengertian, kesabaran, pengorbanan, dan

doa serta rasa cinta yang dalam, memotivasi dan memberikan dukungan moril

maupun materil selama penulis menyelesaikan pendidikan program Pasca

10. Rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara khusunya Minat Studi Epidemiologi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan bantuan, penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT

melimpahkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini masih jauh dari

sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, semoga tesis ini dapat

bermanfaat.

Medan, Oktober 2014 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Chinta Bangun Manik, dilahirkan di Sidikalang Sumatera

Utara pada tanggal 29 Desember 1985, anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari

pasangan Ayahanda H. Usman Manik dan Ibunda Hj. Rosminah Angkat.

Pendidikan formal penulis dimulai dari sekolah dasar di SDN 060934 Medan

pada tahun 1992-1998, sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPN 21 Medan pada

tahun 1998-2001, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Medan pada tahun

2001-2004, dan melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas

Sumatera Utara tahun 2004-2009. Penulis mengikuti pendidikan lanjutan di Program

Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara Medan Minat Studi Administrasi Kesehatan Komunitas/Epidemiologi

sejak tahun 2010-2014.

Penulis bekerja sebagai staf perawat di UPT Puskesmas Parongil Kabupaten

Dairi tahun 2010- 2012. Kemudian pindah tugas ke Rumah Sakit Jiwa Daerah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Permasalahan ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 9

1.4. Hipotesa ... 10

1.5. Manfaat Penelitian ... 10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1. Skizofrenia ... 12

2.1.1. Definisi Skizofrenia ... 12

2.1.2. Tipe Skizofrenia ... 13

2.1.3. Epidemiologi ... 17

2.1.4. Etiologi ... 18

2.1.5. Penatalaksaan ... 23

2.2. Kepatuhan Pasien ... 31

2.2.1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan ... 32

2.2.2. Jenis Ketidakpatuhan ... 41

2.2.3. Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan ... 42

2.2.4. Akibat Ketidakpatuhan ... 44

2.2.5. Peningkatan Ketidapatuhan ... 45

2.3. Konsep Koping ... 46

2.3.1. Pengertian Koping ... 46

2.3.2. Macam-macam Koping ... 46

2.3.3. Metode Koping ... 47

2.3.4. Respons Koping ... 47

2.3.5. Koping Keluarga ... 48

2.3.6. Faktor yang Memengaruhi Strategi Koping ... 49

2.3.7. Tipe Strategi Koping Keluarga ... 51

2.4. Keluarga ... 56

2.4.2. Struktur Keluarga ... 56

2.4.3. Ciri-Ciri Struktur Keluarga ... 56

2.4.4. Tipe/bentuk Keluarga ... 57

2.4.5. Peranan keluarga ... 58

2.4.6. Tugas-tugas Keluarga... 59

2.5. Konsep Kekambuhan ... 59

2.5.1. Definisi Kekambuhan ... 59

2.5.2. Faktor-faktor Penyebab Kekambuhan... 61

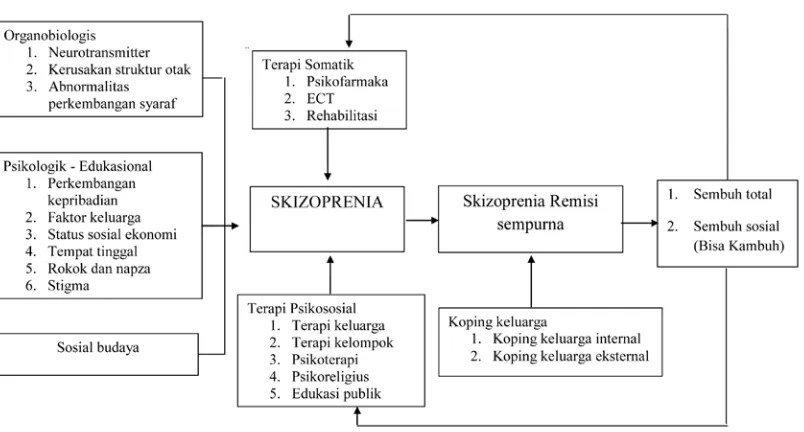

2.6. Landasan Teori ... 62

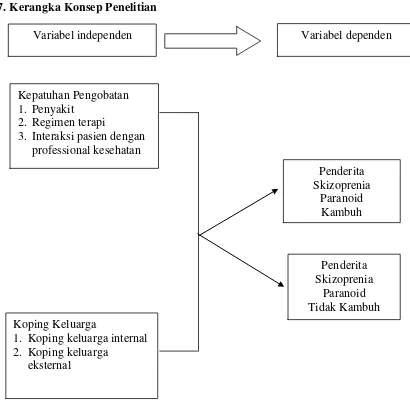

2.7. Kerangka Konsep Penelitian ... 63

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 64

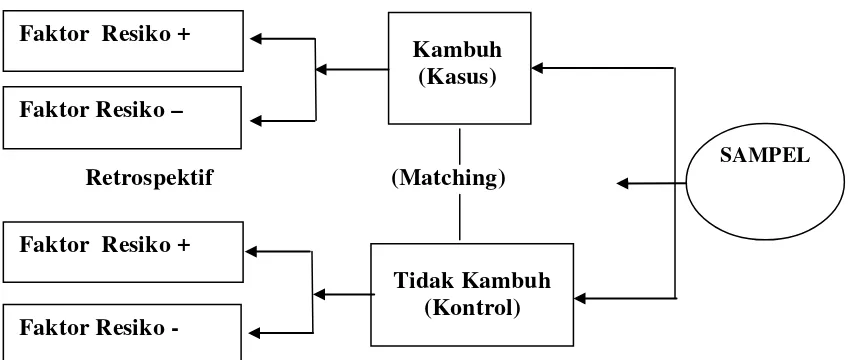

3.1. Jenis Penelitian ... 64

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 65

3.3. Populasi ... 65

3.3.1. Populasi ... 65

3.4. Sampel ... 65

3.4.1. Kriteria Sampel ... 66

3.4.2. Besar Sampel ... 67

3.4.3. Teknik Sampling ... 68

3.5. Teknik Pengumpulan Data ... 69

3.5.1. Sumber Data ... 69

3.5.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas ... 69

3.6. Variabel dan Definisi Operasional ... 71

3.6.1. Definisi Variabel Bebas ... 71

3.6.2. Definsi Variabel Terikat ... 73

3.7. Metode Pengukuran ... 74

3.8. Metode Analisis Data ... 76

3.8.1. Analisis Univariat ... 76

3.8.2. Analisis Bivariat ... 76

3.8.3. Analisis Multivariat ... 77

3.8.4. Analisis Populasi Attributable Risk ... 78

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 80

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 80

4.2. Struktur Organisas ... 82

4.3. Analisis Univariat ... 83

4.3.1. Karakteristik Responden ... 83

4.3.2. Karakteristik penderita ... 86

4.4. Analisis Bivariat ... 91

4.4.1. Kepatuhan pengobatan ... 91

4.5. Analisis Multivariat ... 103

4.6. Population Attribute Risk (PAR) ... 106

BAB 5. PEMBAHASAN ... 108

5.1. Karakteristik Responden ... 108

5.2. Karakteristik Penderita ... 110

5.3. Analisis bivariat ... 113

5.3.1. Pengaruh Kepatuhan Pengobatan terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid ... 113

5.3.2. Pengaruh Koping Keluarga terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid ... 117

5.4. Analisis Multivariat ... 126

5.5. Keterbatasan Penelitian ... 129

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 130

6.1. Kesimpulan ... 130

6.2. Saran ... 131

DAFTAR PUSTAKA ... 132

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman 1.1. Jumlah Pasien Gangguan Jiwa yang Dirawat dan Jumlah Penderita

Skizofrenia di RSJ Provinsi Sumatera Utara ... 7

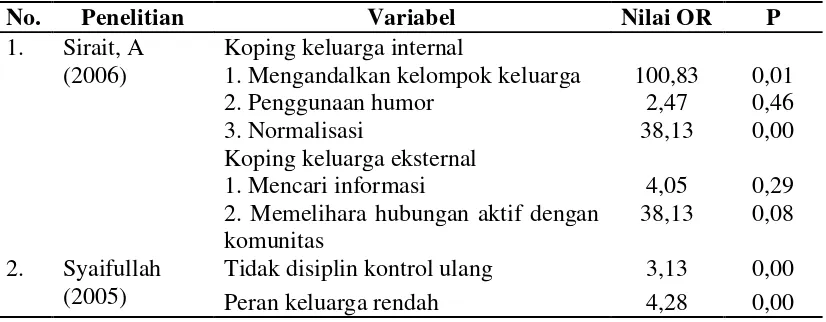

3.1. Nilai OR Beberapa Penelian Sebelumnya ... 67

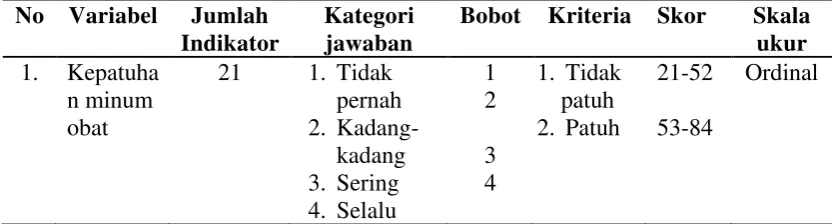

3.2. Metode Pengukuran Variabel Bebas ... 75

3.3. Metode Pengukuran Variabel Terikat ... 76

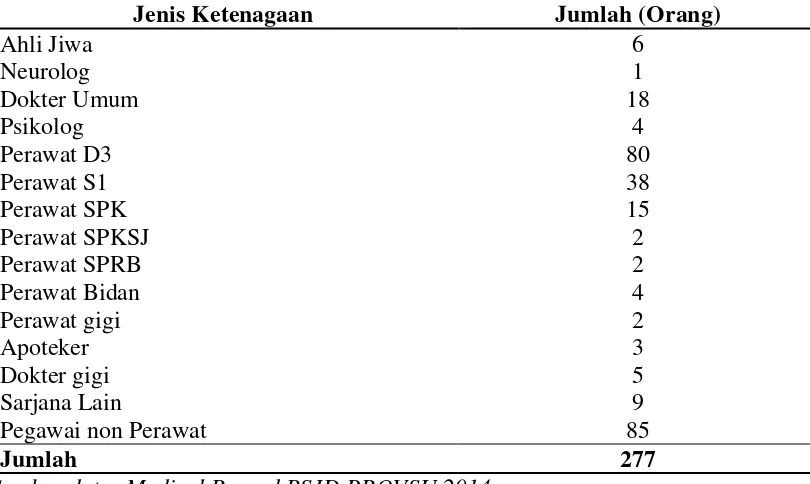

4.1 Tenaga Staf Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara ... 81

4.2. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Kelompok Umur Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 83

4.3. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Jenis Kelamin Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 84

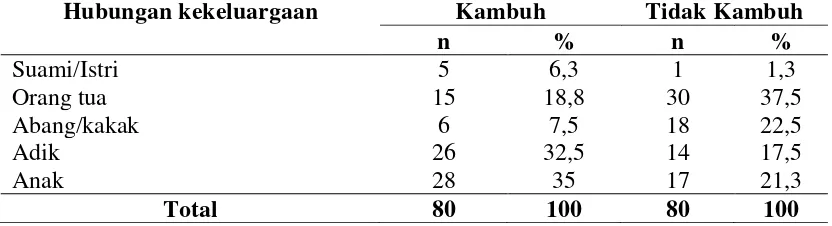

4.4. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Hubungan Kekeluargaan Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 84

4.5. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Pekerjaan Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 85

4.6. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Pendidikan Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 85

4.7. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Tempat Tinggal Keluarga Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 86

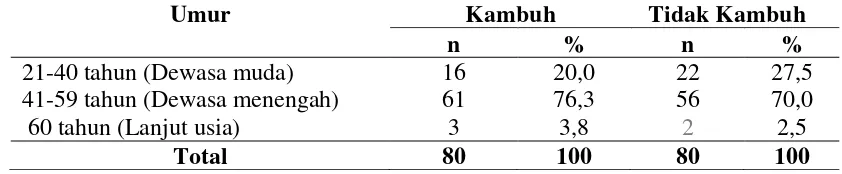

4.9. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Kelompok Umur Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 87

4.10. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Agama Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 88

4.11. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Status Perkawinan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 88

4.12. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Suku Bangsa Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 89

4.13. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Pendidikan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 89

4.14. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Lama Menderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 90

4.15. Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Usia Pertama Kali Menderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

Sumatera Utara ... 90

4.16 Distribusi Kambuh dan tidak Kambuh Berdasarkan Jenis Obat yang Dikonsumsi Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 91

4.17. Pengaruh Kepatuhan Pengobatan (Faktor Penyakit, Faktor Regimen Terapi, dan Faktor Interaksi Pasien dengan Professional Kesehatan) terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 92

4.18. Pengaruh Kepatuhan Pengobatan terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 94

Mengontrol Kembali Makna dari Masalah, Pemecahan Masalah Bersama, Fleksibilitas Peran dan Normalisasi) terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 95

4.20. Pengaruh Koping Keluarga Internal terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 99

4.21. Pengaruh Koping Keluarga Eksternal (Mencari Informasi, Memelihara Hubungan Aktif dengan Komunitas, Mencari Dukungan Sosial dan Mencari Dukungan Spiritual) terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 100

4.22. Pengaruh Koping Keluarga Eksternal terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara ... 102

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1. Landasan Teori ... 62

2.2. Kerangka Konsep Penelitian ... 63

3.2. Skema Rancangan Case Control ... 65

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden ... 137 2. Kuesioner Penelitian ... 138 3. Data dan Hasil Uji Validitas dan Realibilitas... .

145

ABSTRAK

Skizofrenia Paranoid merupakan gangguan psikotik yang bersifat kronis dan selalu mengalami kekambuhan. Data yang diperoleh dari Medical Record Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 menunjukkan 65,8% pasien skizofrenia paranoid yang dirawat mengalami kekambuhan dan menyebabkan perawatan kembali pasien skizofrenia paranoid. Tingginya angka kekambuhan pada pasien skizofrenia diduga terkait dengan kepatuhan pengobatan dan koping keluarga. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pengobatan dan koping keluarga terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian adalah explanatory research desain kasus kontrol. Populasi kasus adalah seluruh keluarga penderita skizofrenia paranoid yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.862 orang. Sampel kasus adalah keluarga penderita skizofrenia yang kambuh sebanyak 80 orang dan sampel kontrol adalah keluarga penderita skizofrenia yang tidak kambuh sebanyak 80 orang, data diambil dengan teknik nonprobability sampling secara consecutive yang dilakukan matching terhadap umur dan jenis kelamin penderita skizofrenia paranoid, data primer diambil dengan mengunakan kuesioner melalui wawancara dan dianalisis dengan regresi logistic ganda pada α = 0,05%.

Hasil analisis bivariat dengan uji chi square menunjukkan kepatuhan pengobatan dan koping keluarga berpengaruh dengan pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda bahwa Kepatuhan pengobatan (OR = 14,06, 95% CI 2,27- 86,88) koping keluarga internal (OR = 7,12, 95% CI 1,58 -31,99) dan koping keluarga eksternal (OR = 3,48, 95% CI 1,20- 10,09) berpengaruh terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid. Kepatuhan pengobatan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid.

Disarankan kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan program penyuluhan berupa edukasi pentingnya kepatuhan pengobatan dan peningkatan koping keluarga dalam merawat dan menangani penderita skizofrenia setelah pulang dari rumah sakit agar menjadi lebih baik sehingga mencegah kekambuhan penderita skizofrenia paranoid.

ABSTRACT

Schizophrenia paranoid is a chronic psychotic disorder which has a relapse. The data from the Medical Research of the Mental Hospital of North Sumatera stated that 65.8% of schizophrenia paranoid patients who were treated in 2013 had a relapse so that they had to be sent again to the hospital. The high rate of relapse is probably related to the medical compliance and family coping. The objective of the research was to analyze the influence of medical compliance and family coping on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients in the Mental Hospital of North Sumatera.

The research was an explanatory research with case control design. The population was 1, 862 schizophrenia paranoid patients treated in the Mental Hospital of North Sumatera. The case samples were 80 patients who had a relapse, and the control samples were 80 family members of the patients who did have a relapse, taken by using non-probability consecutive sampling technique which was done by using matching on the patients’ ages and sexes. The primary data were gathered by using questionnaires through interviews and analyzed by using multiple logistic regression tests at α = 0.05%.

The result of the analysis, using bivatriate analysis with chi square test, showed that there was the influence of medical compliance and family coping on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients. The result of multivatriate analysis, using multiple logistic regression tests, showed that there was the influence of medical compliance (OR = 14.06, 95% CI 2.27-86.88), internal family coping (OR = 7.12, 95% CI = 1.58-31.99), and external family coping (OR= 3.48, 95% CI = 1.20-10.09) on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients. The variable of medical compliance had the most dominant influence on the prevention from relapse in schizophrenia paranoid patients.

It is recommended that the management of the hospital increase the counseling program about the importance of medical treatment and family coping in taking care of and handling schizophrenia patients after they come back from the hospital so that they become better and there will be no relapse.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Skizofrenia adalah gangguan mental yang sangat berat. Gangguan ini ditandai

dengan gejala-gejala positif seperti pembicaraan yang kacau, delusi, halusinasi,

gangguan kognitif dan persepsi, gejala-gejala negatif seperti avolition (menurunnya

minat dan dorongan), berkurangnya keinginan bicara dan miskinnya isi pembicaraan,

menunjukkan afek yang datar serta terganggunya relasi personal. Skizofrenia

merupakan suatu penyakit di bagian otak yang persisten dan serius yang

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses

informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah (Stuart, 2006).

Laporan American Psychiatric Association (1995) menunjukkan bahwa

prevalensi skizofrenia adalah 1% dari populasi penduduk dunia menderita gangguan

jiwa, sedangkan menurut hasil penelitian di Indonesia, terdapat sekitar 1-2%

penduduk yang menderita skizofrenia yang berarti 2-4 juta jiwa dan dari jumlah

tersebut diperkirakan penderita skizofrenia yang aktif sekitar 700.000-1,4 juta jiwa.

Oleh karena itu, siapa saja bisa terkena skizofrenia tanpa melihat jenis kelamin, status

sosial maupun tingkat pendidikan.(Siswanto, 2009).

beberapa faktor kausatif terimplikasi untuk skizofrenia, termasuk pengaruh

genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, kerusakan struktural otak yang

stressor psikologis. Penting untuk memelajari seberapa banyak stress macam apa

yang membuat seseorang memiliki predisposisi skizofrenia. Stressor (tekanan yang

mengakibatkan stres) dari orang-orang di sekitar adalah juga faktor penting yang tak

boleh dilupakan. (Kaplan & Sadock, 2010)

Berdasarkan statistik usia terbanyak penderita Skizofrenia adalah 15-30 tahun,

namun pada imunologi dikenal juga penyakit skizofrenia yang dialami oleh

anak-anak sekitar usia 8 tahun dan pada usia lanjut lebih dari 45 tahun. Kondisi yang ada

lebih dari 80% penderita skizofrenia di Indonesia tidak diobati dan tidak tertangani

dengan optimal baik oleh keluarga maupun tim medis yang ada. Pasien – pasien yang

menderita skizofrenia dibiarkan berada di jalan – jalan, bahkan ada pula yang

dipasung oleh keluarga. Dengan kondisi seperti ini memungkinkan terjadi

peningkatan jumlah penderita skizofrenia yang memerlukan rawat inap di rumah sakit

dari waktu ke waktu. Perawatan kembali pasien dengan skizofrenia lebih tinggi bila

dibandingkan dengan pasien gangguan mental berat lainnya.(Linden, 2005)

Prognosis untuk skizofrenia pada umumnya kurang begitu menggembirakan.

Sekitar 25% klien dapat pulih dari episode awal dan fungsinya dapat kembali pada

tingkat premorbid (sebelum munculnya gangguan tersebut). Sekitar 25% tidak akan

pernah pulih dan perjalanan penyakitnya cenderung memburuk. Sekitar 50% berada

diantaranya ditandai dengan kekambuhan periodik dan ketidakmampuan berfungsi

dengan efektif kecuali untuk waktu yang singkat, 50-80% klien skizofrenia yang

Proses penyembuhan pada pasien gangguan jiwa harus dilakukan secara

holistik dan melibatkan anggota keluarga. Tanpa itu, sama halnya dengan penyakit

umum, gangguan jiwa pun bisa kambuh. Koping keluarga sangat penting untuk ikut

berpartisipasi dalam proses penyembuhan karena keluarga merupakan pendukung

utama dalam merawat pasien. Oleh karena itu, asuhan keperawatan yang berfokus

pada keluarga bukan hanya memulihkan keadaan pasien tetapi bertujuan untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah

kesehatan jiwa dalam keluarga. (Syaifullah, 2005)

Keluarga merupakan unit paling dekat dengan penderita, dan merupakan

“perawat utama” bagi penderita. Keluarga harus memiliki koping yang adaftif dalam

mengatasi/menghadapi penderita skizofrenia untuk menentukan cara atau perawatan

yang diperlukan penderita di rumah. Keberhasilan perawat di rumah sakit akan sia-sia

jika tidak diteruskan di rumah yang kemudian mengakibatkan penderita harus dirawat

kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal perawatan di rumah sakit akan

meningkatkan kemampuan keluarga merawat penderita di rumah sehingga

kemungkinan kambuh dapat dicegah. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa

salah satu faktor penyebab terjadinya kekambuhan penderita gangguan jiwa adalah

kurangnya peran serta keluarga dalam perawatan terhadap anggota keluarga yang

menderita penyakit tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena keluarga yang

tidak tahu cara menangani perilaku penderita dirumah. Keluarga jarang mengikuti

proses keperawatan penderita karena jarang mengunjungi penderita di rumah sakit,

Koping keluarga merupakan cara keluarga menghadapi/menangani penderita

skizoprenia remisi sempurna sehingga tidak terjadi relaps. Keluarga pasien perlu

mempunyai sikap yang positif untuk mencegah kekambuhan pada pasien skizofrenia.

Keluarga perlu memberikan dukungan (support) kepada pasien untuk meningkatkan

motivasi dan tanggung jawab untuk melaksanakan perawatan secara mandiri.

Keluarga perlu mempunyai sikap menerima pasien, memberikan respons positif

kepada pasien, menghargai pasien sebagai anggota keluarga dan menumbuhkan sikap

tanggung jawab pada pasien. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh anggota

keluarga terhadap pasien akan berpengaruh terhadap kekambuhan pasien. (Keliat,

1996)

Tindakan kasar, bentakan, atau mengucilkan malah akan membuat penderita

semakin depresi bahkan cenderung bersikap kasar. Akan tetapi terlalu memanjakan

juga tidak baik. Koping keluarga sangat penting untuk membantu pasien

bersosialisasi kembali, menciptakan kondisi lingkungan suportif, menghargai pasien

secara pribadi dan membantu pemecahan masalah pasien. (Rubbyana, 2012)

Dinamika keluarga yang penuh konflik akan sangat mengganggu ruang hidup

yang ada pada keluarga dan akibatnya lebih beresiko pada kekambuhan pasien

skizofrenia. Pencegahan kekambuhan pasien di lingkungan keluarga dapat terlaksana

dengan persiapan pulang yang baik dan mobilisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang

ada di masyarakat khususnya koping keluarga yang adaptif terhadap pasien (Arif,

Menurut Torrey sebagaimana yang dikutip oleh Gunarsa (2004), keluarga

perlu memiliki sikap yang tepat tentang skizofrenia, disingkatnya dengan SAFE

(Sense of humor, Accepting the illness, Familliy balance, and Expectations are

realistic). Sedangkan menurut Freidmen(2005), strategi koping keluarga yang baik

merupakan kunci pertama proses penyembuhan atau pencegahan kekambuhan

skizofrenia. Keluarga harus tetap bersikap menerima, tetap berkomunikasi, tidak

mengasingkan penderita dan memuji tindakan yang dilakukan pasien.

Demikian juga menurut para ahli psikiatri, mengatakan banyak hal yang dapat

meningkatkan kekambuhan penderita skizofrenia, salah satu yang paling kuat adalah

pengobatan yang tidak adekuat. Menurut Sasanto, kekambuhan dapat diminimalkan

atau dicegah melalui pengintegrasian intervensi farmakologis dan non farmakologis,

selain itu peran keluarga juga dibutuhkan untuk resosialisasi dan pencegahan relaps

(Vijay 2005).

Penyebab kekambuhan pada penderita gangguan skizofrenia pasca dari RSJ

adalah keluarga yang kurang harmonis atau kurang kondusif. Hubungan dengan

saudara yang kurang akrab, penderita yang memang malas serta merasa bosan kontrol

secara rutin sehingga minum obat menjadi tidak teratur. Kurang adanya dukungan

dalam pengontrolan minum obat penderita dari keluarga sehingga rawat jalan menjadi

tidak stabil kemudian faktor di luar keluarga yaitu stressor lingkungan yang

berlebihan salah satunya pekerjaan yang menumpuk.(Abidin, 2007)

Ketidakpatuhan minum obat menunjukkan bahwa sebagian besar penderita

berhubungan dengan ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, termasuk hubungan

dokter atau tim medis lainnya dengan pasien yang negatif, ongkos pengobatan, efek

samping obat yang dirasakan oleh pasien, lamanya pengobatan, dan dukungan sosial

yang buruk dari keluarga terdekat pasien skizofrenia. (Rubbyana, 2012)

Menurut Umbricht dan Kane (1996), tidak mengejutkan bila efek-efek

samping negatif obat juga merupakan faktor penting bagi penolakan pasien.

Antipsikotik dapat menghasilkan sejumlah gejala fisik yang tidak dikehendaki,

seperti grogginess (pusing), pandangan kabur, dan mulut kering (Durand, 2007).

Faktor ketidakpatuhan terhadap pengobatan adalah kurang pahamnya pasien tentang

tujuan pengobatan, tidak mengertinya pasien tentang pentingnya mengikuti aturan

pengobatan yang ditetapkan sehubungan dengan prognosisnya, sukarnya memperoleh

obat di luar rumah sakit, mahalnya harga obat, dan kurangnya perhatian dan

kepedulian keluarga yang mungkin bertanggung jawab atas pembelian atau

pemberian obat kepada pasien. Terapi obat yang efektif dan aman hanya dapat

dicapai bila pasien mengetahui seluk beluk pengobatan serta kegunaannya

(Tambayong, 2002).

Ketidakpatuhan pemakaian obat akan mengakibatkan penggunaan suatu obat

yang berkurang. Dengan demikian, pasien akan kehilangan manfaat terapi yang

diantisipasi dan kemungkinan mengakibatkan kondisi yang diobati secara bertahap

menjadi buruk (Siregar, 2006).

Penelitian yang dilakukan Ayuso Guitereez (1997) menjelaskan bahwa 73%

pengobatan. Keluarga dapat membantu kepatuhan pasien minum obat dengan

memperhatikan jadwal pasien minum obat dan mengamati efek samping yang terjadi

pada pasien. Tingkat perawatan kembali biasanya digunakan sebagai indikator dalam

bidang pelayanan kesehatan dan digunakan untuk menentukan efektifitas

penatalaksanaan selama rawat inap (Tattan, 2001).

Menurut data yang ditemukan berdasarkan penelitian Slamet, dibeberapa

rumah sakit lain menunjukkan bahwa di RSJ Jakarta, Prevalensi rawat ulang

penderita gangguan jiwa adalah 46% di RSJ Semarang, rawat ulang sebesar 56,4%

dan pada Instalasi Rawat Inap IV Perawatan Jiwa RSU dr Sardjito adalah 61%

(Indrati, 1990). Penelitian terakhir pada tahun 2003 oleh Slamet, di RS yang sama

menunjukkan peningkatan perawatan kembali pasien skizofrenia menjadi 69,9%

(Andriza, 2007).

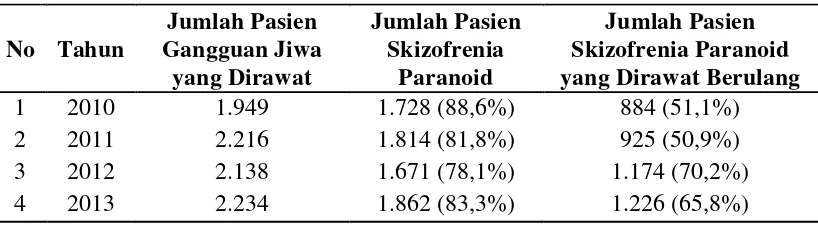

Tabel 1.1. Jumlah Pasien Gangguan Jiwa yang Dirawat dan Jumlah Penderita Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2010-2012 No Tahun

Jumlah Pasien Gangguan Jiwa

yang Dirawat

Jumlah Pasien Skizofrenia

Paranoid

Jumlah Pasien Skizofrenia Paranoid yang Dirawat Berulang

1 2010 1.949 1.728 (88,6%) 884 (51,1%)

2 2011 2.216 1.814 (81,8%) 925 (50,9%)

3 2012 2.138 1.671 (78,1%) 1.174 (70,2%)

4 2013 2.234 1.862 (83,3%) 1.226 (65,8%)

Sumber : Medical Record Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010- 2013

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah pasien

gangguan jiwa dari tahun 2010 s.d 2013 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

didiagnosa skizofrenia paranoid. Dari jumlah penderita skizofrenia paranoid tersebut

yang mengalami kekambuhan atau dirawat ulang kembali dari tahun 2010 s.d 2013

menurnjukkan peningkatan. Dari data pada tahun 2013 sebanyak 1.862 orang pasien

skizofrenia paranoid yang dirawat terdapat 1.226 orang ( 65,8%) adalah pasien yang

dirawat ulang kembali. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien

skizofrenia paranoid yang mengalami kekambuhan angkanya meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Pengobatan dan Koping Keluarga

Terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014”. Hal ini juga didukung bahwa

belum ada data tentang pengaruh kepatuhan pengobatan dan koping keluarga

terhadap pencegahan kekambuhan pasien skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah: bagaimana Pengaruh Kepatuhan Pengobatan dan Koping

Keluarga Terhadap Pencegahan Kekambuhan Penderita Skizofrenia Paranoid di

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan

pengobatan dan koping keluarga terhadap pencegahan kekambuhan penderita

skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2014.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pengobatan (penyakit, regimen

terapi dan interaksi pasien dengan professional kesehatan) terhadap

pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Untuk mengetahui pengaruh koping keluarga internal terhadap pencegahan

kekambuhan penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

c. Untuk mengetahui pengaruh koping keluarga eksternal terhadap

pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.

d. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kekambuhan dan

ketidakkambuhan berdasarkan karakteristik keluarga dan karakteristik

penderita skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

e. Untuk mengetahui probabilitas pencegahan kekambuhan skizofrenia yang

diperankan oleh kepatuhan pengobatan dan koping keluarga

f. Untuk mengetahui berapa besar proporsi kasus relaps skizofrenia paranoid

dalam populasi total dapat dicegah bila faktor resiko dihilangkan.

1.4. Hipotesa

Hipotesis penelitian adalah adanya pengaruh antara kepatuhan pengobatan

dan koping keluarga terhadap pencegahan kekambuhan penderita skizofrenia

paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan ilmu kedokteran jiwa terhadap penatalaksanaan pasien

skizofrenia paranoid.

b. Verifikasi tentang teori ketidakpatuhan terhadap pengobatan dan koping

keluarga dengan perawatan kembali (Rehospitalisasi) pasien skizofrenia

paranoid.

1.5.2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang

berhubungan dengan kekambuhan pasien skizofrenia paranoid di dalam

perencanaan kebijakan pelayanan khususnya sebagai pertimbangan dalam

b. Bagi keluarga

Menambah pengetahuan keluarga tentang skizofrenia paranoid koping

keluarga untuk mencegah kekambuhan pasien skizofrenia paranoid.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat mengerti tentang skizoprenia paranoid dan dapat memberi

dukungan sosial mencegah kekambuhan sehingga dapat mengurangi

frekwensi perawatan kembali pasien skizofrenia paranoid.

d. Bagi Rumah Sakit Jiwa

Dapat melakukan program pelatihan dan edukasi bagi keluarga serta

melakukan program integrasi puskesmas agar kasus kasus gangguan jiwa

dapat terdeteksi secara dini dan pelayanan kesehatan jiwa dapat dijangkau

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Skizofrenia

2.1.1. Defenisi Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses

informasi, hubungan interpersonal serta memecahkan masalah (Stuart, 2002),

sedangkan menurut Hawari (2001) skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian.

Skizofrenia adalah suatu sindroma klinis yang bervariasi, dan sangat

mengganggu. Manifestasi yang terlibat bervariasi pada setiap individu dan

berlangsung sepanjang waktu. Pengaruh dari penyakit skizofrenia ini selalu berat dan

biasanya dalam jangka panjang . Skizofrenia merupakan sebuah sindroma kompleks

yang mau tak mau menimbulkan efek merusak pada kehidupan penderita maupun

anggota – anggota keluarganya. Gangguan ini dapat mengganggu persepsi, pikiran,

pembicaraan, dan gerakan seseorang. Nyaris hampir semua aspek fungsinya sehari –

hari terganggu (Durand, 2007).

Untuk menegakkan diagnosis skizofrenia, harus memenuhi kriteria DSM-IV.

Berdasarkan DSM-IV yaitu:

b. Penurunan fungsi yang cukup bermakna yaitu dalam bidang pekerjaan,

hubungan interpersonal, dan fungsi kehidupan pribadi

c. Pernah mengalami psikotik aktif dalam bentuk yang khas selama periode

tersebut

d. Tidak ditemui gejala-gejala yang sesuai dengan skizoafektif, gangguan mood

mayaor, autism, atau gangguan organik. (DSM –IV-TR, 2000)

Prognosis untuk skizofrenia pada umumnya kurang baik. Sekitar 25% klien

dapat sembuh total dari episode awal dan fungsinya dapat kembali pada tingkat

premorbid (sebelum munculnya gangguan tersebut). Sekitar 25% tidak akan pernah

pulih dan perjalanan penyakitnya cenderung memburuk. Sekitar 50% berada

diantaranya ditandai dengan kekambuhan periodik dan ketidakmampuan berfungsi

dengan efektif kecuali untuk waktu yang singkat, 50-80% klien skizofrenia yang

pernah dirawat di RS akan sembuh sosial dan akan kambuh kembali.(Carson & Ross,

2000)

2.1.2. Tipe Skizofrenia

Berikut ini adalah tipe-tipe dari skizofrenia dari DSM-IV-TR. Diantaranya

yaitu sebagai berikut:

a. Tipe Paranoid

Ini adalah jenis skizofrenia yang paling sering dijumpai di negara manapun.

Gambaran klinis di dominasi oleh waham-waham yang secara relatif stabil, sering

kali bersifat paranoid, biasanya disertai oleh halusinasi-halusinasi, terutama

dorongan kehendak (volition) dan pembicaraan serta gejala-gejala katatonik tidak

menonjol.

Beberapa contoh dari gejala-gejala paranoid yang paling umum: a). waham

kejaran, rujukan (reference), “exalted birth” (merasa dirinya tinggi, istimewa), misi

khusus, perubahan tubuh atau kecemburuan. b). Suara-suara halusinasi yang

mengancam pasien atau memberi perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk

verbal berupa bunyi pluit (whistling), mendengung (humming), atau bunyi tawa

(laughing). c). Halusinasi pembauan atau pengecapan rasa, atau bersifat seksual, atau

lain-lain perasaan tubuh; halusinasi visual mungkin ada tetapi jarang menonjol.

Gangguan pikiran mungkin jelas dalam keadaan-keadaan yang akut, tetapi

sekalipun demikian kelainan itu tidak menghambat diberikannya deskripsi secara

jelas mengenai waham atau halusinasi yang bersifat khas. Keadaan afektif biasanya

kurang mengumpul di bandingkan jenis skizofrenia lain, tetapi suatu derajat yang

ringan mengenai ketidakserasian dan gangguan suasana perasaan (mood) seperti

iritabilitas, “negatif” serta dorongan kehendak (volition) sering dijumpai tetapi tidak

mendominasi gambaran klinisnya (DSM-IV- TR, 2000)

Perjalanan penyakit skizofrenia paranoid dapat terjadi secara episodik, dengan

remisi sebagian atau sempurna, atau bersifat kronis. Pada kasus-kasus yang kronis,

gejala yang nyata menetap selama bertahun-tahun dan sukar untuk membedakan

episode-episode yang terpisah. Onset cenderung terjadi pada usia yang lebih tua dari

b. Tipe Disorganized (Kacau)

Kontras dengan skizofrenia tipe paranoid, para penderita skizofrenia tipe

terdisorganisasi memperlihatkan disrupsi yang tampak nyata dalam pembicaraan dan

perilakunya. Mereka juga memperlihatkan afek datar atau afek tidak pas, seperti

tertawa dungu pada saat yang tidak tepat (American Psychiatric Association dalam

Durand, 2007). Tipe ini sebelumnya disebut tipe hebefrenik.

Individu-individu dengan diagnosis ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan

sejak usia dini, dan masalah mereka sering kali bersifat kronis, jarang menunjukkan

remisi (perbaikan gejala) yang menjadi ciri bentuk-bentuk lain gangguan ini

(Harley-Bayle, Sarfati, dan Passerieu dalam Durand, 2007).

c. Tipe Katatonik

Gangguan psikomotor yang menonjol merupakan gambaran yang essensial

dan dominan dan dapat bervariasi antara kondisi ekstrem seperti hiperkinesis dan

stupor atau antara sifat penurut yang otomatis dan negativisme. Sikap dan posisi

tubuh yang dipaksakan dapat di pertahankan untuk jangka waktu yang lama. Episode

kegelisahan disertai kekerasan mungkin merupakan gambaran keadaan yang

mencolok. Gejala katatonik terpisah yang bersifat sementara dapat terjadi pada saat

setiap subtipe skizofrenia, tetapi untuk diagnosis skizofrenia katatonik satu adalah

lebih dari perilaku berikut ini harus mendominasi gambaran klinisnya, yakni : a).

Stupor (amat berkurangnya reaktivitas terhadap lingkungan dan dalam gerakan serta

aktivitas spontan) atau autism. b). Kegelisahan (aktivitas motor yang tampak tak

mengambil dan mempertahankan sikap tubuh tertentu tang tidak wajar atau

“bizarre”). d). Negativisme (perlawanan yang jelas tidak bermotif terhadap semua

intruksi atau upaya untuk digerakkan, atau bergerak kearah yang berlawanan ). e).

Rigiditas (rigidity : mempertahankan sikap tubuh yang kaku melawan upaya untuk

menggerakkannya). f). “waxy flexibility” (mempertahankan posisi anggota gerak dan

tubuh yang dilakukan dari luar). g). Gejala-gejala lain seperti otomatisme terhadap

perintah (command automatism : ketaatan secara otomatis terhadap perintah), dan

perseverasi kata-kata serta kalimat-kalimat.

Penting untuk diperhatikan bahwa gejala-gejala katatonik bukan bersifat suatu

petunjuk diagnostik untuk skizofrenia. Suatu gejala atau gejala-gejala katatonik dapat

juga diprovokasikan oleh penyakit otak, gangguan metabolik, atau alhokol dan

obat-obatan, serta dapat juga terjadi pada gangguan suasana perasaan (mood)

(DSM-IV-TR, 2000)

d. Tipe Undifferentiated (Tidak Tergolongkan)

Orang-orang yang tidak tepat dengan tipe-tipe di atas diklasifikasikan

mengalami skizofrenia tipe tak terbedakan. Mereka meliputi orang-orang yang

memiliki gejala-gejala utama skizofrenia tetapi tidak memenuhi kriteria tipe paranoid,

terdisorganisasi/hebefrenik, atau katatonik (Durand, 2007).

e. Tipe Residual

Suatu stadium kronis dalam perkembangan suatu gangguan skizofrenik

yang ditandai secara khas oleh gejala-gejala “negatif” jangka panjang, walaupun

belum tentu irreversible.

Untuk suatu diagnosis yang meyakinkan, persyaratan berikut ini harus

dipenuhi : a). Gejala “negatif” skizofrenia yang menonjol, misalnya perlambatan

psikomotor, aktivitas menurun, afek yang menumpul, sikap pasif dan ketiadaan

inisiatif, kemiskinan dalam kuantitas atau isi pembicaraan, komunikasi nonverbal

yang buruk seperti dalam ekspresi muka, kontak mata, modulasi suara dan sikap

tubuh, perawatan diri dan kinerja sosial yang buruk. b). Sedikitnya ada riwayat satu

episode psikotik yang jelas di masa lampau yang memenuhi kriteria diagnostik untuk

skizofrenia. c). Sedikitnya sudah melampaui kurun waktu satu tahun di mana

intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan halusinasi telah sangat

berkurang (minimal) dan telah timbul sindrom “negatif” skizofrenia. d). Tidak

terdapat demensia atau penyakit/gangguan otak organik lain, depresi kronis atau

institusionalisasi yang dapat menjelaskan hendaya negatif tersebut (DSM-IV-TR,

2000).

2.1.3. Epidemiologi

Skizofrenia dapat ditemukan pada semua kelompok masyarakat dan di

berbagai daerah. Insiden dan tingkat prevalensi sepanjang hidup secara kasar hampir

sama di seluruh dunia. Gangguan ini mengenai hampir 1% populasi dewasa dan

biasanya onsetnya pada usia remaja akhir atau awal masa dewasa. Pada laki-laki

biasanya gangguan ini mulai pada usia lebih muda yaitu 15-25 tahun sedangkan pada

pada laki-laki daripada perempuan dan lebih besar di daerah urban dibandingkan

daerah rural (Sadock, 2003).

Di seluruh dunia prevalensi seumur hidup skizofrenia kira-kira sama antara

laki-laki dan perempuan diperkirakan sekitar 0,2%-1,5%. Meskipun ada beberapa

ketidaksepakatan tentang distribusi skizofrenia di antara laki-laki dan perempuan,

perbedaan di antara kedua jenis kelamin dalam hal umur dan onset-nya jelas. Onset

untuk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sampai umur 36 tahun,

yang perbandingan risiko onsetnya menjadi terbalik, sehingga lebih banyak

perempuan yang mengalami skizofrenia pada usia yang lebih lanjut bila dibandingkan

dengan laki-laki (Durand, 2007).

2.1.4. Etiologi

Terdapat beberapa pendekatan yang dominan dalam menganalisa penyebab

skizofrenia, antara lain :

a. Model Diatesis-stres

Merupakan integrasi faktor biologis, faktor psikososial, faktor lingkungan.

Model ini mendalilkan bahwa seseorang mungkin memiliki suatu kerentanan

spesifik (diatessis) yang jika dikenai oleh suatu pengaruh lingkungan yang

menimbulkan stress, memungkinkan perkembangan skizofrenia.

Komponen lingkungan mungkin biologikal (seperti infeksi) atau psikologis

(missal kematian orang terdekat). Sedangkan dasar biologikal dari diatesis

selanjutnya dapat terbentuk oleh pengaruh epigenetik seperti penyalahgunaan

Kerentanan yang dimaksud disini haruslah jelas, sehingga dapat menerangkan

mengapa orang tersebut dapat menjadi skizofren. Semakin besar kerentanan

seseorang maka stressor kecilpun dapat menyebabkan menjadi skizofren.

Semakin kecil kerentanan maka butuh stressor yang besar untuk membuatnya

menjadi penderita skizofren. Sehingga secara teoritis seseorang tanpa diathese

tidak akan berkembang menjadi skizofren, walau sebesar apapun stressornya.

b. Faktor Neurobiologi

Penelitian menunjukkan bahwa pada penderita skizofrenia di temukan

perubahan-perubahan atau gangguan pada sistem tranmisi sinyal penghantar

syaraf (neuro-transmitter) dan reseptor di sel-sel saraf otak (neuron) dan interaksi

zat neuro-kimia seperti dopamine dan serotonin yang ternyata memengaruhi

fungsi-fungsi kognitif (alam fikir), afektif (alam perasaan) dan psikomotor

(perilaku) yang menjelma dalam bentuk gejala-gejala positif maupun negatif

Skizofrenia. Namun sampai kini belum diketahui bagaimana hubungan antara

kerusakan pada bagian otak tertentu dengan munculnya simptom skizofrenia.

Terdapat beberapa area tertentu dalam otak yang berperan dalam membuat

seseorang menjadi patologis, yaitu sitem limbik, korteks frontal, cerebellum dan

ganglia basalis. Keempat area tersebut saling berhubungan, sehingga disfungsi

pada satu area mungkin melibatkan proses patologis primer pada area yang lain.

Dua hal yang menjadi sasaran penelitian adalah waktu dimana kerusakan

neuropatologis muncul pada otak, dan interaksi antara kerusakan tersebut dengan

Menurut hipotesa ini, skizofrenia terjadi akibat dari peningkatan aktivitas

neurotransmitter dopaminergik. Peningkatan ini mungkin merupakan akibat dari

meningkatnya pelepasan dopamine, terlalu banyaknya reseptor dopamine,

turunnya nilai ambang, atau hipersentivitas reseptor dopamine, atau kombinasi

dari faktor-faktor tersebut. Munculnya hipotesa ini berdasarkan observasi bahwa :

1) Ada korelasi antara efektivitas dan potensi suatu obat antipsikotik dengan

kemampuannya bertindak sebagai antagonis reseptor dopamine D2.

2) Obat yang meningkatkan aktivitas dopaminergik- seperti amphetamine-dapat

menimbulkan gejala psikotik pada siapapun.

c. Faktor Genetik

Penelitian klasik awal tentang genetika dari skizofrenia dilakukan di tahun

1930-an, menemukan bahwa seseorang kemungkinan menderita skizofrenia jika

anggota keluarga lainnya juga menderita skizofrenia dan kemungkinan seseorang

menderita skizofrenia adalah berhubungan dekatnya persaudaraa tersebut.

Kembar monozigotik memiliki angka kesesuaian yang tertinggi. Penelitian pada

kembar monozigotik yang di adopsi menunjukkan bahwa kembar yang diasuh

oleh orangtua angkat mempunyai skizofrenia dengan kemungkinan yang sama

besarnya seperti saudara kembarnya yang dibesarkan oleh saudara kandungnya

(Kaplan & Sadock, 2010).

Faktor genetik skizofrenia adalah sejumlah faktor kausatif terimplikasi untuk

skizofrenia, termasuk pengaruh genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter,

kecelakaan dalam proses persalinan dan stressor psikologis. Penting untuk

memelajari seberapa banyak stress macam apa yang membuat seseorang memiliki

predisposisi skizofrenia. Stressor (tekanan yang mengakibatkan stres) dari

orang-orang di sekitar adalah juga faktor penting yang tak boleh dilupakan.

Skizofrenia melibatkan lebih dari satu gen, sebuah fenomena yang disebut

quantitative trait loci. Skizofrenia yang paling sering kita lihat mungkin

disebabkan oleh beberapa gen yang berlokasi di tempat-tempat yang berbeda di

seluruh kromosom. Ini juga mengklarifikasikan mengapa ada gradasi tingkat

keparahan pada orang-orang yang mengalami gangguan ini (dari ringan sampai

berat) dan mengapa risiko untuk mengalami skizofrenia semakin tinggi dengan

semakin banyaknya jumlah anggota keluarga yang memiliki penyakit ini (Durand,

2007).

Kallman menunjukkan bahwa tingkat keparahan gangguan pada orangtua

memengaruhi kemungkinan anaknya untuk mengalami skizofrenia. Semakin

parah skizofrenia orangtuanya, semakin besar kemungkinan anak-anaknya untuk

mengembangkan gangguan yang sama. Memiliki keluarga yang mengalami

skizofrenia juga membuat sesorang memiliki kemungkinan lebih besar untuk

memiliki gangguan yang sama di banding seseorang dalam populasi secara umum

yang tidak memiliki keluarga semacam itu (hanya sekitar 1%) (Durand, 2007).

d. Faktor Psikososial

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa

atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak,

remaja atau dewasa) sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi dan

mampu menanggulanginya, sehingga timbullah keluhan – keluhan di bidang

kejiwaan berupa gangguan jiwa dari yang ringan hingga yang berat (Hawari,

2001).

Pada sebahagian orang perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dapat

merupakan stressor psikososial, yaitu antara lain : a). Pola kehidupan masyarakat

dari semula sosial-religius cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat

individual, materialistis dan sekuler. b). Pola hidup sederhana dan produktif

cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif. c). Struktur keluarga yang

semula keluarga besar (extended family) cenderung ke arah keluarga inti (nuclear

family) bahkan sampai pada pola orang tua tunggal (single parent family). d).

Hubungan kekeluargaan (silaturahmi) yang semula erat dan kuat cenderung

menjadi longgar dan rapuh. Masing-masing anggota keluarga seolah-olah berjalan

sendiri-sendiri (nafsi-nafsi); sehingga seakan-akan hidup dalam keterasingan

(alienation). e). Nilai-nilai moral-etika agama dan tradisional masyarakat,

cenderung berubah menjadi masyarakat sekuler dan moder serta serba boleh

(permissive society). f). Lembaga perkawinan mulai diragukan dan masyarakat

cenderung untuk memilih hidup bersama tanpa nikah. g). Ambisi karier dan

materi yang tak terkendali dapat menggangu hubungan interpersonal baik dalam

2.1.5. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada pasien skizofrenia dapat berupa terapi biologis, dan

terapi psikososial.

a. Terapi Biologis

Pada penatalaksanaan terapi biologis terdapat tiga bagian yaitu terapi dengan

menggunakan obat antipsikosis, terapi elektrokonvulsif dan pembedahan bagian otak.

1. Terapi Psikofarmaka

Terapi dengan penggunaan obat antipsikosis dapat meredakan gejala-gejala

skizofrenia. (Tomb, 2003) Antipsikotik (juga disebut neuroleptics) adalah kelompok

obat-obatan psikoaktif umum tetapi tidak secara khusus digunakan untuk mengobati

psikosis, yang ditandai oleh skizofrenia. Obat antipsikotik memiliki beberapa sinonim

antara lain neuroleptik dan transquilizer mayor. Seiring waktu berbagai antipsikotik

telah dikembangkan. Antipsikotik generasi pertama, yang dikenal sebagai

antipsikotik tipikal, ditemukan pada 1950-an.Sebagian besar obat-obatan pada

generasi kedua, yang dikenal sebagai antipsikotik atipikal, baru-baru ini telah

dikembangkan, meskipun anti-psikotik atipikal pertama, clozapine, ditemukan pada

1950-an, dan diperkenalkan secara klinis pada 1970-an. Kedua kelas obat-obatan

cenderung untuk memblokir reseptor di otak jalur dopamin, tetapi obat-obatan

antipsikotik mencakup berbagai target reseptor. (DSM IV-TR, 2000)

Dopamin merupakan salah satu neurotransmitter pada manusia yang sangat

berperan pada mekanisme terjadinya gangguan psikotik. Dopamin sendiri diproduksi

Dopamin juga merupakan neurohormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Fungsi

utama hormon ini adalah menghambat pembentukan prolaktin dan lobus anterior

kelenjer pituitary.

Dopamin memiliki banyak fungsi di otak, termasuk peran pentingnya pada

perilaku dan kognisi, pergerakan volunter, motivasi, penghambat produksi prolaktin

(berperan dalam masa menyusui), tidur mood, perhatian, dan proses belajar.

Dopaminergik neuron (neuron yang menggunakan dopamin sebagai

neurotransmiter utamanya. terdapat pada area ventral tegmental (AVT) pada

midbrain, substantia nigra pars compacta dan nucleus arcuata pada hipotalamus, jalur

dopaminergik merupakan jalur neural pada otak yang mengirimkan dopamin dari

satu regio di otak ke regio lainnya.

Ada 4 jalur dopaminergik:

a) Jalur mesolimbic : jalur mesolimbic mengirimkan dopamin dari area

ventral tegmental (AVT) , ke nucleus accumbens. AVT terletak pada

daerah midbrain dan nucleus accumbens pada sistem l

b) Jalur mesocortical : jalur mesocortical mengirimkan dopamine dari AVT

ke frontal korteks. Gangguan pada jalur ini berhubungan dengan

skizofrenia

c) Jalur Nigrostriatal: jalur nigrostrialtal mengirimkan dopamin dari subtantia

nigra ke striatum. Jalur ini berhubungan dengan control motorik dan

d) Jalur tuberoinfundibular: jalur tuberoinfundibular mengirimkan dopamin

dari hipotalamus ke kalenjer pituitary. Jalur ini mempengaruhi hormon

tertentu termasuk prolaktin. Skizofrenia berhubungan dengan peningkatan

aktifitas pada jalur mesolimbik dan jalur mesocortical dopaminergik.

(DSM-IV-TR, 2000)

Dopamin memiliki reseptor yang berguna untuk menerima sinyal yang

dikirmkan dari satu bagian otak ke bagian yang lainnya. Reseptor dopamin

sebenarnya dibagi menjadi 2 tipe ( D1 dan D2 ). Saat ini terdapat 5 reseptor dopamin

yang digolongkan ke alam 2 tipe ini. Reseptor yang menyerupai D1 termasuk D1 dan

D5. Sementara yang menyerupai D2 adalah D2,D3,D4 . penelitian terbaru

menggunakan single photon emission computed tomography (SPECT) menunjukkan

bahwa pada skizofrenia terdapat lebih banyak reseptor D2 yang di tempati. Hal ini

menunjukkan stimulasi dopaminergik yang lebih hebat. Hal ini menyebabkan semua

obat-obatan antipsikotik ditujukan untuk memblokade reseptor ini

Obat ini dibagi dalam dua kelompok , berdasarkan mekanisme kerjanya

dibagi 2 yaitu yang pertama dopamine receptor anatagonist (DRA) atau antispikotika

generasi I (APG-I) atau disebut juga tipikal. Dan kedua serotonin-dopamine

antagonist (SDA) atau antipsikotika generasi II atau disebut juga atipikal.

(DSM-IV-TR,2000)

Obat tipikal berguna terutama untuk mengontrol gejala-gejala positif

sedangkan untuk gejala negatif hampir tidak bermanfaat, obat atipikal bermanfaat

(chlorpromazine, thioridazine, perphenazine), butyrophenones (haloperidol). Obat

atipikal yaitu clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, dan ziprasidone. (Amir,

N. 2010)

1) Beberapa Prinsip-Prinsip Terapetik

1) Klinis harus secara cermat menentukan gejala sasaran yang akan diobati

2) Suatu antipsikotik yang telah bekerja dengan baik di masa lalu pada pasien

harus digunakan lagi.

3) Lama minimal percobaan antipsikotik adalah empat sampai enam minggu

pada dosis yang adekuat.

4) Penggunaan pada lebih dari satu medikasi antipsikotik pada satu waktu

adalah jarang diindikasikan.

5) Pasien harus dipertahankan pada dosis efektif yang serendah mungkin

yang diperlukan untuk mencapai pengendalian gejala selama periode

psikotik.(Tomb,2003)

2) Pemeriksaan Awal pada pemberian obat

Obat antipsikotik cukup aman jika diberikan selama periode waktu

yang cukup singkat. Dalam situasi gawat, obat ini dapat diberikan kecuali

clozapine, tanpa melakukan pemeriksaan fisik atau laboratorium pada diri

pasien. Pada pemeriksaan biasa harus didapatkan hitung darah lengkap

dengan indeks sel darah putih, tes fungsi hati dan ECG khususnya pada wanita

yang berusia lebih dari 40 tahun dan laki-laki yang berusia lebih dari 30

3) Kontraindikasi Utama Antipsikotik:

Beberapa kontraindikasi antipsikotik yaitu riwayat respon alergi yang

serius, kemungkinan bahwa pasien telah mengingesti zat yang akan

berinteraksi dengan antipsikotik sehingga menyebabkan depresi sistem saraf

pusat, resiko tinggi untuk kejang dari penyebab organik atau audiopatik, dan

adanya glukoma sudut sempit jika digunakan suatu antipsikotik dengan

aktivitas antikolinergik yang bermakna.

4) Kegagalan Pengobatan

Kegagalan pengobatan dikarenakan oleh ketidakpatuhan dengan

antipsikotik merupakan alasan utama untuk terjadinya relaps dan kegagalan

percobaan obat. Dan waktu percobaan yang tidak mencukupi dalam

menentukan pengobatan yang sesuai untuk penderita.

Setelah menghilangkan alasan lain yang mungkin bagi kagagalan

terapi antipsikotik, dapat dicoba antipsikotik kedua dengan struktur kimiawi

yang berbeda dari obat yang pertama. Strategi tambahan adalah suplementasi

antipsikotik dengan lithium (eskalith), suatu antikonvulsan seperti

carbamazepine atau valproate (depakene), atau suatu benzodiazepine.

Clozapine dapat menjadi cadangan yang dapat bekerja bila terapi dengan

obat-obatan diatas gagal. Dan pengunaan obat anti pikosis long acting

(perenteral) sangat berguna untuk pasien yang tidak mau atau sulit teratur

dengan 0,5 cc setiap 2 minggu pada bulan pertama baru ditingkatkan menjadi

1 cc setiap bulan. Pambarian anti psikosis long acting (perenteral) hanya

untuk terapi stabilisasi dan pemeliharaan terhadap kasus skizpfrenia.

Pemberian obat dengan injeksi lebih simpel dalam penerapannya.(Tomb,2003

Beberapa kebiasaan konsumsi makanan dan minuman yang

menghambat kerja obat psikotik dalam tubuh. Sehingga penderita harus

menghindarinya yaitu :

1. Kebiasaan merokok dan pengguna narkoba dan zat aditif lainnya

2. Makanan protein yang dikultur atau diawetkan : keju, dan krim keju

3. Minuman beralkohol : bir, tuak, tape, durian, dll

4. Minuman yang mengandung kafein : kopi, teh, dll

5. Minuman berkarbonasi : cola (Tomb,2003)

2. Terapi Elektrokonvulsif

Terapi Elektrokonvulsif juga dikenal sebagai terapi electroshock pada

penatalaksanaan terapi biologis. Pada akhir 1930-an, electroconvulsive therapy (ECT)

diperkenalkan sebagai penanganan untuk skizofrenia.Tetapi terapi ini telah menjadi

pokok perdebatan dan keprihatinan masyarakat karena beberapa alasan. ECT ini

digunakan di berbagai rumah sakit jiwa pada berbagai gangguan jiwa, termasuk

Menurut Fink dan Sackeim (1996) antusiasme awal terhadap ECT semakin

memudar karena metode ini kemudian diketahui tidak menguntungkan bagi sebagian

besar penderita skizofrenia meskipun penggunaan terapi ini masih dilakukan hingga

saat ini. Sebelum prosedur ECT yang lebih manusiawi dikembangkan, ECT

merupakan pengalaman yang sangat menakutkan pasien. Pasien seringkali tidak

bangun lagi setelah aliran listrik dialirkan ke tubuhnya dan mengakibatkan

ketidaksadaran sementara, serta seringkali menderita kerancuan pikiran dan hilangnya

ingatan setelah itu. Adakalanya, intensitas kekejangan otot yang menyertai serangan

otak mengakibatkan berbagai cacat fisik (Durand, 2007).

3. Pembedahan Bagian Otak

Pada terapi biologis lainnya seperti pembedahan bagian otak Moniz (1935,

dalam Davison, et al., 1994) memperkenalkan prefrontal lobotomy, yaitu proses

operasi primitif dengan cara membuang “stone of madness” atau disebut dengan batu

gila yang dianggap menjadi penyebab perilaku yang terganggu. Menurut Moniz, cara

ini cukup berhasil dalam proses penyembuhan yang dilakukannya, khususnya pada

penderita yang berperilaku kasar. Akan tetapi, pada tahun 1950-an cara ini

ditinggalkan karena menyebabkan penderita kehilangan kemampuan kognitifnya,

otak tumpul, tidak bergairah, bahkan meninggal.

b. Terapi Psikososial

Gejala-gejala gangguan skizofrenia yang kronik mengakibatkan situasi

pengobatan di dalam maupun di luar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menjadi monoton dan

pasien skizofrenia, yang mencerminkan adanya keyakinan bahwa gangguan ini

merupakan akibat masalah adaptasi terhadap dunia karena berbagai pengalaman yang

dialami di usia dini. Pada terapi psikosial terdapat dua bagian yaitu terapi kelompok

dan terapi keluarga (Durand, 2007).

Terapi kelompok merupakan salah satu jenis terapi humanistik. Pada terapi

ini, beberapa klien berkumpul dan saling berkomunikasi dan terapist berperan sebagai

fasilitator dan sebagai pemberi arah di dalamnya. Para peserta terapi saling

memberikan feedback tentang pikiran dan perasaan yang dialami. Peserta diposisikan

pada situasi sosial yang mendorong peserta untuk berkomunikasi, sehingga dapat

memperkaya pengalaman peserta dalam kemampuan berkomunikasi.

Pada terapi keluarga merupakan suatu bentuk khusus dari terapi kelompok.

Terapi ini digunakan untuk penderita yang telah keluar dari rumah sakit jiwa dan

tinggal bersama keluarganya. Keluarga berusaha untuk menghindari

ungkapan-ungkapan emosi yang bisa mengakibatkan penyakit penderita kambuh kembali.

(Tomb, 2003)

Dalam hal ini, keluarga diberi informasi tentang cara-cara untuk

mengekspresikan perasaan-perasaan, baik yang positif maupun yang negatif secara

konstruktif dan jelas, dan untuk memecahkan setiap persoalan secara bersama-sama.

Keluarga diberi pengetahuan tentang keadaan penderita dan cara-cara untuk

menghadapinya. Dari beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Fallon

membantu dalam proses penyembuhan, atau sekurang-kurangnya mencegah

kambuhnya penyakit penderita, dibandingkan dengan terapi-terapi secara individual.

2.2. Kepatuhan Pasien

Kepatuhan (Compliance), juga dikenal sebagai ketaatan adalah derajat dimana

pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter yang mengobatinya. Contoh dari

kepatuhan adalah mematuhi perjanjian, mematuhi dan menyelesaikan program

pengobatan , menggunakan medikasi secara tepat, dan mengikuti anjuran perubahan

perilaku atau diet. Perilaku kepatuhan tergantung pada situasi klinis tertentu, sifat

penyakit dan program pengobatan (Kaplan & Sadock, 2010).

Kepatuhan dalam pengobatan (medication compliance) adalah mengkonsumsi

obat-obatan yang di resepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat dan pengobatan

hanya akan efektif apabila anda mematuhi peraturan dalam penggunaan obat (Siregar,

2006).

Sackett dalam Niven (2002) mendefinisikan kepatuhan pasien sebagai

“Sejauhmana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh

professional kesehatan”.

Menurut Tambayong (2002) faktor ketidakpatuhan terhadap pengobatan

adalah kurang pahamnya pasien tentang tujuan pengobatan, tidak mengertinya pasien

tentang pentingnya mengikuti aturan pengobatan yang ditetapkan sehubungan dengan

prognosisnya, sukarnya memperoleh obat di luar rumah sakit, mahalnya harga obat,

atas pembelian atau pemberian ob