PRA RANCANGAN PABRIK

PEMBUATAN ETANOL DARI UBI KAYU

DENGAN KAPASITAS 90.000 kL/TAHUN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia

Oleh :

RENDY RAMADHAN SYAHPUTRA

080405068

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Pra

Rancangan Pabrik Pembuatan Etanol Dari Ubi Kayu Dengan Kapasitas 90.000 kL/Tahun. Tugas Akhir ini dikerjakan sebagai syarat untuk kelulusan dalam sidang

sarjana.

Selama mengerjakan Tugas akhir ini penulis begitu banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Halimatuddahliana ST, M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan arahan selama menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ibu Farida Hanum ST, MT sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

arahan selama menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Ir. Irvan, MSi sebagai Ketua Departemen Teknik Kimia FT USU.

4. Ibu Ir. Renita Manurung, MT sebagai Koordinator Tugas Akhir Departemen Teknik Kimia FT USU.

5. Seluruh Dosen Pengajar Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani studi.

6. Para pegawai administrasi Departemen Teknik Kimia yang telah memberikan

bantuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Deparetemen Teknik Kimia.

7. Dan yang paling istimewa Orang tua penulis yang tidak pernah lupa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

8. Teman seperjuangan Edwin Fauzi sebagai partner penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

9. Teman-teman angkatan ’08 dan adik-adik junior angkatan ’09 dan ’10.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan

ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan pada penulisan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2011 Penulis,

INTISARI

Pra rancangan pabrik pembuatan etanol ini dilatarbelakangi karena tersedianya bahan baku yang melimpah untuk memproduksi etanol dimana kebutuhan dalam negeri yang belum mencukupi. Etanol diperoleh melalui reaksi glukosa dengan saccharomyces

cerevisiae di dalam fermentor pada kondisi anaerob dengan suhu 30oC dengan penambahan nutrisi (NH4)2SO4 dan pH diatur menjadi 5 dengan penambahan H2SO4.

Pabrik pembuatan etanol ini direncanakan berproduksi dengan kapasitas 90.000 kL/tahun dengan masa kerja 330 hari dalam satu tahun. Lokasi pabrik direncanakan di kota Luwuk Sulawesi Tengah persisnya di dekat Sungai Lobu, dengan luas areal 7850 m2. Tenaga kerja yang dibutuhkan 147 orang dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang dipimpin oleh seorang Direktur dengan struktur organisasi sistem garis.

Hasil analisa ekonomi Pabrik Pembuatan Etanol ini adalah sebagai berikut:

Modal Investasi : Rp 567.637.870.221,-

Biaya Produksi : Rp 916.577.632.567,-

Hasil Penjualan : Rp 1.064.999.992.320,-

Laba Bersih : Rp 103.376.173.568,-

Profit Margin : 13,87 %

Break Even Point : 30,30 %

Return on Investment : 18,21 %

Return on Network : 30,35 %

Pay Out Time : 5,4 tahun

Internal Rate of Return : 21,88%

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ... i

INTISARI ... iii

DAFTAR ISI... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... I-1

1.1 Latar Belakang... I-1 1.2 Perumusan Masalah ... I-2 1.3 Tujuan Pra Rancangan Pabrik ... I-2 1.3 Maksud Pra Rancangan Pabrik ... I-2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... II-1

2.1 Ubi Kayu ... II-1 2.2 Etanol ... II-3 2.3 Kegunaan Etanol... II-9 2.4 Deskripsi Proses ... II-9

BAB III NERACA MASSA ... III-1

BAB IV NERACA PANAS ... IV-1

BAB V SPESIFIKASI PERALATAN ... V-1

BAB VI INSTRUMENTASI DAN KESELAMATAN KERJA ... VI-1

6.1 Instrumentasi ... VI-1 6.2 Ruangan Pengendali (Control Room) ... VI-8 6.3 Keselamatan Kerja ... VI-8

BAB VII UTILITAS ... VII-1

7.1.6 Deaerator ... 7.2 Kebutuhan Listrik ... VII-2 7.3 Kebutuhan Bahan Bakar ... . VII-9 7.4 Spesifikasi Peralatan Utilitas ... .VII-10 7.5 Unit Pengolahan Limbah ... VII-10

BAB VIII LOKASI DAN TATA LETAK PABRIK ... VIII-1

8.1 Lokasi Pabrik ... VIII-1 8.2 Lay Out Pabrik ... VIII-2

BAB IX ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN ... IX-1

9.1 Organisasi Perusahaan ... IX-1 9.1.1 Bentuk Organisasi Garis ... 9.1.2 Bentuk Organisasi Fungsional ... 9.1.3 Bentuk Organisasi Garis dan Staf ... 9.1.4 Bentuk Organisasi Fungsional dan Staf ...

9.2 Manajemen Perusahaan... IX-1 9.3 Bentuk Hukum Badan Usaha ... IX-2 9.4 Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ... IX-3

9.4.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ... 9.4.2 Direktur ... 9.4.3 Sekretaris ... 9.4.4 Manajer Pemasaran ... 9.4.5 Manajer Keuangan ...

9.4.6 Manajer Personalia ... 9.4.7 Manajer Produksi ... 9.4.8 Kepala Bagian Pembelian dan Penjualan ... 9.4.9 Kepala Bagian Pembukuan dan perpajakan ... 9.4.10 Kepala Bagian Kepegawaian dan Humas ... 9.4.11 Kepala Bagian Mesin dan Listrik... 9.4.12 Kepala Bagian Proses ...

9.7 Sistem Penggajian ... 9.8 Kesejahteraan Karyawan ...

BAB X ANALISA EKONOMI ... X-1

10.1 Modal Investasi ... X-1 10.1.1 Modal Investasi Tetap / Fixed Capital Investment (FCI) 10.1.2 Modal Kerja / Working Capital (WC) ...

10.2 Biaya Produksi Total (BPT)/Total Cost (TC) ... X-4 10.2.1 Biaya Tetap / Fixed Cost (FC) ... 10.2.2 Biaya Variabel (BV) / Variable Cost (VC) ... 10.3 Total Penjualan (Total Sales) ... X-5 10.4 Bonus Perusahaan ... X-5 10.5 Perkiraan Rugi/Laba Perusahaan ... X-5 10.6 Analisa Aspek Ekonomi... X-5

10.6.1 Profit Margin (PM) ... 10.6.2 Break Even Point (BEP) ...

10.6.3 Return on Investment (ROI)... 10.6.4 Pay Out Time (POT) ... 10.6.5 Return on Network (RON) ... 10.6.6 Internal Rate of Return (IRR) ...

BAB XI KESIMPULAN ... XI-1

DAFTAR PUSTAKA ... xiv

LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA ... LA-1

LAMPIRAN B PERHITUNGAN NERACA PANAS ... LB-1

LAMPIRAN C PERHITUNGAN SPESIFIKASI PERALATAN ... LC-1

LAMPIRAN D PERHITUNGAN SPESIFIKASI PERALATAN

UTILITAS ... LD-1

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Data produksi ubi kayu di Sulawesi - Tengah ... II-2

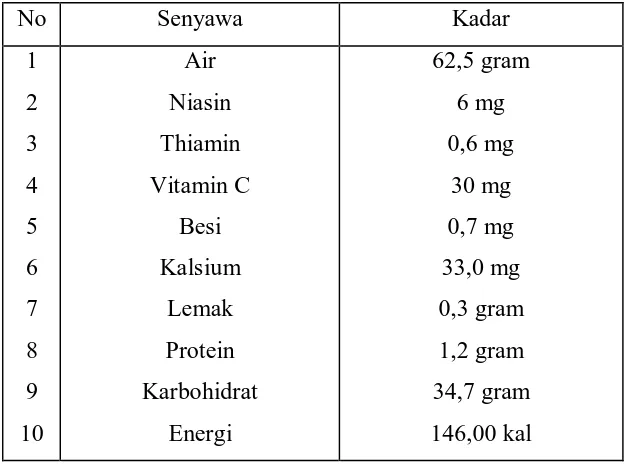

Tabel 2.1 Komposisi unsur nutrisi ubi kayu (per 100 gram) ... III-1

Tabel 3.1 Neraca Massa Bak Pencuci (BP-01) ... III-1

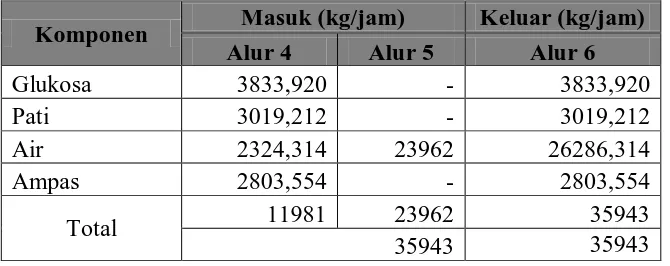

Tabel 3.2 Neraca Massa Tangki Pemasak (TP-01) ... III-2

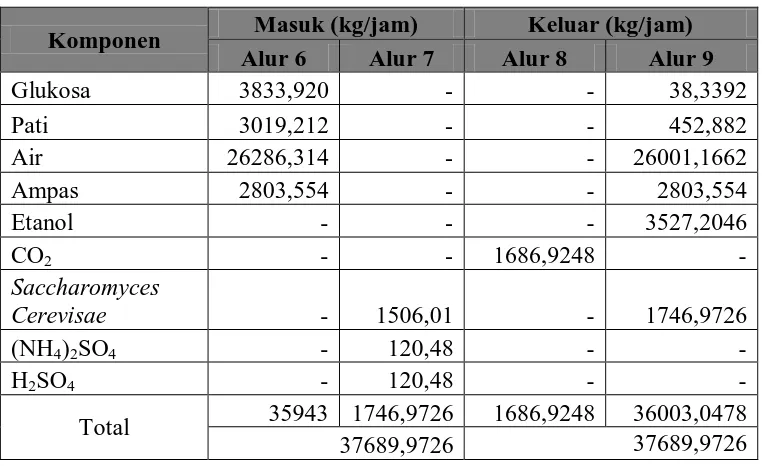

Tabel 3.3 Neraca Massa Fermentor (TF-01) ... III-2

Tabel 3.4 Neraca Massa Rotary Drum Vacum Filter (RDVF-01) ... III-3

Tabel 3.5 Neraca Menara Destilasi (MD-01) ... III-3

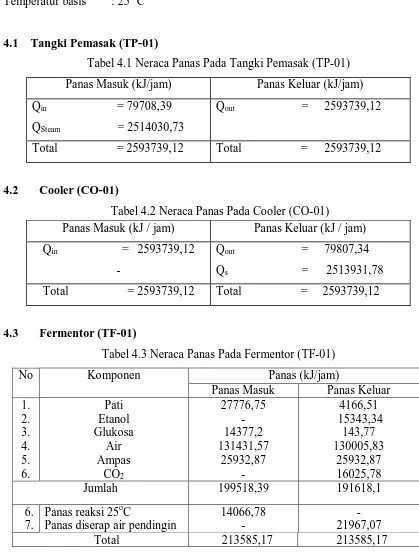

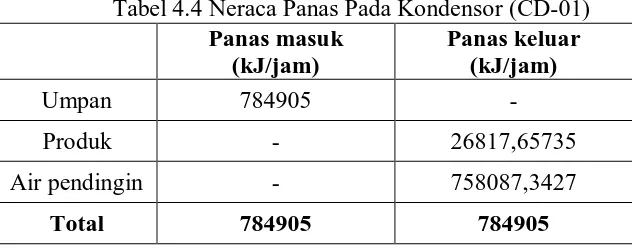

Tabel 4.1 Neraca Panas Pada Tangki Pemasak (TP-01) ... IV-1 Tabel 4.2 Neraca Panas Pada Cooler (CO-01) ... IV-1 Tabel 4.3 Neraca Panas Pada Fermentor (TF-01) ... IV-2 Tabel 4.4 Neraca Panas Pada Kondensor (CD-01) ... IV-2 Tabel 4.5 Neraca Panas Pada Reboiler (RB-01) ... IV-2 Tabel 6.1 Daftar penggunaan instrumentasi pada pra rancangan pabrik pembuatan

etanol ... VI-2 Tabel 7.1 Kebutuhan air pendingin pada berbagai alat ... VII-1 Tabel 7.2 Kebutuhan Uap sebagai media pemanas pada berbagai alat ... VII- 2 Tabel.7.3 Sifat fisika Air Sungai Lobu ... VII- 3 Tabel.7.4 Kandungan bahan kimia dalam Air Sungai Lobu ... VII- 3 Tabel 7.5 Perincian Kebutuhan Listrik ... VII- 4 Tabel 7.6 Kelebihan dan keterbatasan pengolahan air limbah dengan kolam stabilisasi

Tabel 8.1 Perincian Luas Lokasi Pabrik ... IX-8 Tabel 9.1 Jadwal Kerja Karyawan Shift ... LA-3 Tabel 9.2 Jumlah Karyawan dan Kualifikasinya ... LA-4 Tabel 9.3 Gaji Karyawan ... LA-6 Tabel LA.1 Neraca Massa Bak Pencuci (BP-01) ... LA-7 Tabel LA.2 Neraca Massa Tangki Pemasak (TP-01) ... LA-10 Tabel LA.3 Neraca Massa Fermentor (TF-01) ... LA-12

Tabel LA.5 Neraca Menara Destilasi (MD-01) ... LA-14 Tabel LB.1 Neraca Panas Tangki Pemasak (TP-01) ... LB-3

Tabel LB.2 Neraca Panas Cooler (CO-01) ... LB- 4 Tabel LB.3 Neraca Panas Fermentor (TF-01) ... LB-4 Tabel LB.4.3 Neraca Energi Pada Kondensor (CD-01)... ... LB-5 Tabel LB.4.4 Neraca Energi Pada Reboiler (RB-01) ... LB-6 Tabel LE.1 Perincian Harga Bangunan dan Sarana Lainnya ... LE-1 Tabel LE.2 Harga Indeks Marshall dan Swift ... LE-3 Tabel LE.3 Daftar Harga Peralatan Proses ... LE-6 Tabel LE.4 Daftar Harga Alat Utilitas ... LE-7 Tabel LE.5 Daftar Harga Peralatan yang Dibuat Di tempat ... LE-10 Tabel LE.6 Biaya Sarana Transportasi ... LE-13 Tabel LE.7 Perincian Gaji Pegawai ... LE-15 Tabel LE.8 Perincian Biaya Kas ... LE-17 Tabel LE.9 Perincian Modal Kerja ... LE-18 Tabel LE.10 Aturan depresiasi sesuai UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000

DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 2.2 Flowsheet Pra Rancangan Pabrik Pembuatan Etanol ... II-12 Gambar 7.1 Proses pengolahan limbah ... VII-31 Gambar 7.2 Gambar 7.2 Bermacam konfigurasi kolam stabilisasi ...

Gambar 7.3 Diagram Alir Proses Pengolahan Air

Pra Rancangan Pabrik Pembuatan Etanol... Gambar 8.1 Tata letak Pra-rancangan Pabrik Pembuatan Etanol ... VIII-5

Gambar 9.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Pabrik Pembuatan

Etanol ... IX-11

Gambar LD.1 Sketsa sebagian bar screen, satuan mm

(dilihat dari atas) ... ... LD-1

Gambar LD.2 Sketsa perancangan pengaduk ... LD-15

Gambar LD.3 Sketsa perancangan sand filter ... LD-31 Gambar LD.4 Siklus unit pendinginan ...

Gambar LE.1 Harga Peralatan untuk Sebuah Tangki...LE-5

INTISARI

Pra rancangan pabrik pembuatan etanol ini dilatarbelakangi karena tersedianya bahan baku yang melimpah untuk memproduksi etanol dimana kebutuhan dalam negeri yang belum mencukupi. Etanol diperoleh melalui reaksi glukosa dengan saccharomyces

cerevisiae di dalam fermentor pada kondisi anaerob dengan suhu 30oC dengan penambahan nutrisi (NH4)2SO4 dan pH diatur menjadi 5 dengan penambahan H2SO4.

Pabrik pembuatan etanol ini direncanakan berproduksi dengan kapasitas 90.000 kL/tahun dengan masa kerja 330 hari dalam satu tahun. Lokasi pabrik direncanakan di kota Luwuk Sulawesi Tengah persisnya di dekat Sungai Lobu, dengan luas areal 7850 m2. Tenaga kerja yang dibutuhkan 147 orang dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang dipimpin oleh seorang Direktur dengan struktur organisasi sistem garis.

Hasil analisa ekonomi Pabrik Pembuatan Etanol ini adalah sebagai berikut:

Modal Investasi : Rp 567.637.870.221,-

Biaya Produksi : Rp 916.577.632.567,-

Hasil Penjualan : Rp 1.064.999.992.320,-

Laba Bersih : Rp 103.376.173.568,-

Profit Margin : 13,87 %

Break Even Point : 30,30 %

Return on Investment : 18,21 %

Return on Network : 30,35 %

Pay Out Time : 5,4 tahun

Internal Rate of Return : 21,88%

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa depan tanaman ubi kayu akan semakin baik. Perhatian yang diberikan kepada tanaman ini terutama oleh para ahli ekonomi, pangan, pakan, dan penduduk semakin meningkat dari tahun ketahun. Bersamaan dengan hal tersebut, semakin meningkat pula aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan ubi kayu sebagai bahan baku utamanya. Diantara usaha-usaha industri tersebut dapat disebutkan : pabrik-pabrik sirup glukosa, alkohol, asam sitrat, dan lain-lain.

Etanol (etil alkohol) telah dikenal orang sejak awal peradaban manusia. Secara tidak sengaja bahan ini dihasilkan dari peragian spontan bahan-bahan yang mengandung gula, dan berangsur-angsur orang berusaha mengendalikan peragian tersebut sehingga diperoleh alkohol. Cara memisahkan alkohol pertama kali dilakukan oleh bangsa Mesir, kemudian oleh orang Arab dikembangkan dengan “seni” destilasi antara abad ke-7 dan

ke-12 masehi (Anonim, 2010).

Meskipun pengetahuan tentang alkohol dan bagaimana cara memisahkannya sudah lama sekali berkembang, namun perkembangan teknologi dan peralatannya ternyata sangat lambat. Baru pada tahun 1808 untuk pertama kalinya dibangun pabrik penyulingan dengan sistem kontinyu di Prancis oleh Cellier dan Blumenthal. Sedangkan pembuatan etanol dengan bahan baku ubi kayu telah dikembangkan di Brazil antara tahun 1932-1945 dengan mendirikan tiga pabrik (Anonim, 2011).

Etanol merupakan salah satu produk dengan proses penyulingan, berupa cairan yang mempunyai warna jernih dengan bau khas alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan alkohol adalah Ethyl Alkohol atau Etanol dengan rumus molekul C2H5OH yang banyak dibutuhkan dibidang farmasi kedokteran, kosmetik, bumbu rokok

dan minuman juga digunakan sebagai bahan bakar. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, Etanol hasil destilasi tersebut terlebih dahulu didehidrasi secara kimia. Kegunaan dibidang industri antara lain sebagai solvent, baik itu zat organik maupun zat anorganik.

pasar yang cukup besar karena memiliki banyak manfaat. Untuk sekarang ini produksi etanol di Indonesia cukup tinggi, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Data Produksi Etanol dari Ubi Kayu Secara Nasional

No Tahun Produksi (kL/tahun )

1 2 3 4 5 6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

71.099 82.947 85.338 86.242 91.735 100.638

Sumber : BPS Indonesia, 2010

Dari data tersebut memperlihatkan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun pada produksi etanol.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan meningkatnya produksi ubi kayu serta tingginya kebutuhan akan etanol setiap tahun, maka diperlukan suatu usaha untuk memanfaatkan etanol tersebut dengan mendirikan pabrik etanol. Indonesia memiliki peluang untuk memproduksi etanol dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Untuk tujuan tersebut, maka perlu adanya pra-rancangan pabrik etanol dari ubi kayu.

1.3 Tujuan Pra Rancangan Pabrik

Tujuan pra rancangan pabrik pembuatan etanol dari ubi kayu adalah untuk menerapkan disiplin ilmu teknik kimia, khususnya dibidang prarancangan, proses, operasi teknik kimia dan evaluasi ekonomi pabrik sehingga akan memberikan gambaran kelayakan pra rancangan pabrik pembuatan etanol.

1.4 Manfaat Pra Rancangan Pabrik

dapat mengurangi tingkat impor Indonesia terhadap etanol. Disamping itu, juga untuk

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ubi Kayu

Pada pra rancangan pabrik ini bahan baku yang digunakan adalah ubi kayu. Ubi kayu (Manihot Esculenta Crant) termasuk dalam kelas Eupharbiaceace, dapat ditanam pada daerah tropis dan tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1,5 km diatas permukaan laut.

Keistimewaan ubi kayu ialah karena dapat tumbuh pada daerah-daerah yang curah hujannya rendah dan penyebarannya tidak merata. Bahkan dapat tumbuh pada daerah yang berpasir kecuali pada tanah yang dangkal dan berbatu. Pada tanah yang mempunyai kesuburan tinggi akan tumbuh dengan subur, namun demikian sangat ditentukan oleh keseimbangan unsur hara dalam tanah.

Varietas ubi kayu yang sering ditanam di Sulawesi Tengah adalah (Nursinta,2009) : - Adira 1, yang banyak digunakan sebagai konsumsi rumah tangga.

- Valensa, selain untuk dikonsumsi juga dijadikan gaplek.

[image:16.595.158.474.463.695.2]- Gading, sama dengan valensa selain untuk dikonsumsi juga dijadikan gaplek. Komposisi yang terkandung dalam ubi kayu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Komposisi unsur nutrisi ubi kayu (per 100 gram)

No Senyawa Kadar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Air Niasin Thiamin Vitamin C

Besi Kalsium

Lemak Protein Karbohidrat

Energi

62,5 gram 6 mg 0,6 mg

30 mg 0,7 mg 33,0 mg 0,3 gram 1,2 gram 34,7 gram 146,00 kal

Sumber : Tjokroadikoesoemo, 1985

kimia yang terpenting yaitu : tapioka sebesar 25,20 %, air 51,40 % dan ampas sekitar

23,40% (Anonim, 2009).

2.2 Etanol

Etanol dapat dipandang sebagai derivarat yang mempunyai gugus OH atau air yang salah satu atom H-nya diganti oleh alkali

CnH2n+1(OH) CnH2n+1(OH)

Alkali Alkohol

Dalam pengertian sehari-hari yang dikenal sebagai alkohol adalah etanol atau etil alkohol ( C2H5OH)

Dalam industri umumnya dikenal cara pembuatan etanol yakni (Nursinta, 2009) : 1. Pembuatan etanol secara sintesa

2. Pembuatan etanol secara fermentasi zat-zat yang mengandung gula a. Pembuatan etanol secara sintesa

Pada cara ini dikenal beberapa proses, yaitu : 1. Hidrolisa alkil halogenida

Reaksi : Rx + NOH R (OH) + HX Reaksi ini dapat terjadi jika RX senyawa tersier

CH3 CH3

Reaksi : CH3 – C – Cl + NOH CH3 – C – OH + HCl

CH3 CH3

Karena reaksi menghasilkan asam, maka agar reaksi berjalan baik ke kanan maka harus diberi basa. Tetapi reaksi dengan pengaruh basa kuat akan menjadi

oletin, jadi tidak akan terdapat etanol. Hanya satu macam basa yang dapat dipakai, dalam hal ini AgOH.

Reaksi : R – CH2 – X + AgOH R – CH2OH + AgX

Tetapi senyawa pereaksi ini mahal, sehingga reaksinya tidak banyak dipakai.

2.Hidrasi alkena

Reaksi : – C = C – + H2SO4 – C – C –

H HOSO3

– C – C – + H2O – C – C – + HOSO3H

Alkohol

Pada suhu rendah, etanol mudah bereaksi dengan H2SO4 (Nursinta, 2009)

3.Reduksi senyawa karbonil

Gugus karbonil : C = O ini terdapat dalam : aldehid dan keton asam organik, ester.

1) R – C = O + H2 R – CH2 – OH

H

Aldehid Alkohol primer Atau : CH3 – C = O + H2 CH3 – CH2 – OH

H

2) R – C = O + H2 R – CH – OH

R1 R1

Keton Alkohol sekunder Atau : C2H5 – C = O + CH2 C2H5 – CH – OH

CH3 CH3

b. Pembuatan etanol secara fermentasi dari zat-zat yang mengandung gula (Nursinta, 2009)

Fermentasi adalah peristiwa perubahan kimia atau peruraian yang terjadi dalam bahan-bahan organik, yang disebabkan oleh kegiatan mikroba (mikroorganik).

Menurut Gay Lusac, secara sederhana proses fermentasi alkohol dari bahan baku yang mengandung gula (glukosa) dapat dilukiskan dalam reaksi seperti berikut : C6H12O6 2CO2 + 2C2H5OH

Bahan dasar untuk membuat etanol dapat dibagi menjadi tiga tipe :

• Bahan baku mengandung sukrosa antara lain : gula tebu, gula diet, molases (tetes tebu) dan cairan buah.

• Bahan dasar mengandung pati antara lain :

1. Padi-padian : jagung, gandum, beras dan ubi kayu 2. Ubi-ubian : kentang, ketela rambat dan ubi kayu

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses fermentasi antara lain (Nursinta,2009) :

1. Pembuatan bahan fermentasi

Konsentrasi gula yang baik berkisar antara 14 – 18 %, sehingga konsentrasi larutan gula diatur sekitar 14 %. Karena bila kadar gula tinggi atau melebihi akan menghambat proses fermentasi alkohol. Waktu fermentasi dapat berlangsung selama 36 – 48 jam. Kadang dalam ruang fermentasi masih terdapat gula sisa dan ini dapat difermentasi kembali. Namun jika kadar gula yang sisa rendah maka dapat menyebabkan proses kurang efisien karena kerugian ruang fermentasi, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Kadar gula yang umum digunakan adalah 17%.

2. Penambahan nutrien

Bahan makanan yang perlu ditambahkan adalah nitrogen dalam bentuk natrium sulfat. Penambahan ini sangat tergantung pada jumlah atau kadar bahan dasar dalam larutan gula.

3. Suhu fermentor

Selama fermentasi berlangsung suhu harus berada pada suhu optimum yakni sekitar 30 – 33oC, jika suhu lebih rendah hasil etanol akan rendah.

Kalau suhu lebih tinggi banyak etanol akan menguap. 4. Waktur fermentasi

Waktu fermentasi tergantung dari suhu, konsentrasi gula, mikroba, inhibitor dan pH waktu yang direkomendasikan adalah berkisar antara 48 - 60 jam.

Sebagai indikator bahwa proses fermentasi telah berakhir adalah dengan gas CO2

yang keluar, sedangkan kadar gulanya dapat diketahui dengan analisa kadar gulanya.

c. Sifat-sifat etanol

Beberapa sifat etanol adalah sebagai berikut :

• Berbentuk zat cair berwarna seperti air dan dapat bercampur dengan air dalam semua perbandingan. Pada campuran etanol dan air, maka terjadi konstraksi dimana volume campuran lebih kecil dari pada jumlah volume komponennya (Wikipedia, 2010).

• Mudah terbakar dengan warna nyala biru.

• Lebih mudah menguap bila dibandingkan dengan air.

• Merupakan zat pelarut yang baik untuk kebanyakan senyawa organik. • Berat molekul : 46

• Specific gravity 1,60 – 1,80 etanol 96 %.

• Kekentalan pada 200C : 0,0122 poise.

2.3 Kegunaan Etanol

Beberapa kegunaan dari etanol sebagai berikut :

1 Di dalam laboratorium maupun didalam teknik, etanol dipakai sebagai zat

pelarut, bahan pembakar atau zat asal untuk pembuatan preparat fermentasi dan sebagainya.

2 Dalam dunia kesehatan etanol dipakai sebagai desinfektan

2.4 Deskripsi Proses

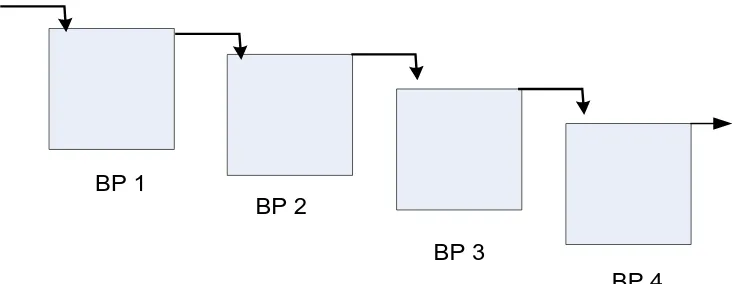

Bahan baku ubi kayu diangkut dari gudang menggunakan belt conveyor ( BC-01), ke bak pencucian (BP-01). Kemudian ubi kayu yang telah bersih tersebut diangkut menggunakan Belt Conveyor ( BC-02 ) ke Crusher (CR) untuk dihancurkan dengan ukuran 45-50 mm. Selanjutnya dengan menggunakan Screw Conveyor ( SC-01) ke Raw Mill (RM) untuk dihaluskan kembali dengan ukuran produk keluar Raw Mill mempunyai

kehalusan 170 mesh, kemudian diangkut dengan menggunakan screw conveyor (SC-02) ke tangki pemasak (TP-01). Pemasakan pada suhu 90oC bertujuan membebaskan butir-butir pati yang masih terikat pada senyawa-senyawa lignoselulosa dari umbi.

Dalam proses pemasakan, butir-butir tersebut mengembang karena

mengabsorbsi air, selanjutnya terpisah dan membentuk seperti bubur yang mengandung glukosa 14 % dengan reaksi sebagai berikut :

(C6H10O5)n + n H2O

nC

6H12O6(pati) (glukosa 14 %)

Bubur hasil pemasakan kemudian dipompa menuju Cooler (CO-01) yang bertujuan untuk menurunkan suhu hingga 300C, selanjutnya bubur kemudian dimasukkan ke dalam tangki Fermentor (TF-01) dimana terjadi proses fermentasi yaitu untuk mengubah glukosa menjadi etanol dengan menggunakan saccharomyces cerevisiae, bahan nutrisi yang digunakan pada fermentasi adalah (NH4)2SO4 dan pH diatur menjadi 5

dengan penambahan H2SO4. Untuk terjadinya fermentasi alkohol, maka dibutuhkan

berupa etanol, CO2 dan air. Pada proses fermentasi ini diperlukan temperatur 30oC

dengan reaksi sebagai berikut :

(C6H12O6) 2 C2H5OH + 2 CO2

saccharomyces cerevisiae

(glukosa) (etanol)

Hasil fermentasi tersebut diangkut ke Rotary Drum Vakum Filter (RDVF-01) dengan temperatur 30oC dan tekanan 1 atm yang bertujuan untuk pemisahan campuran etanol dan air dari endapan berupa ampas dan saccharomyces cerevisiae, dimana ampas dan

saccharomyces cerevisiae tersebut dimasukkan ke dalam bak penampungan ampas

(BP-02).

Kemudian etanol dan air dialirkan masuk ke dalam kolom destilasi (MD-01), untuk memisahkan etanol. Titik didih etanol murni adalah 78oC sedangkan air adalah 100oC (kondisi standar). Produk bawah dialirkan kembali melalui reboiler (RB-01) yang berupa etanol dan air untuk digunakan kembali pada proses destilasi, sedangkan produk atas yang melalui unit kondensasi (CD-01) akan dihasilkan etanol dengan konsentrasi 96 % dan dimasukkan ke dalam tangki penampungan produk (TP-04) dan hasil bawah pada

Li Li

FC

Cassava

SC-01 RM

BC-02

BP-01 BC-01

SC-02

TP-01

P-01

P-02

CO-01

TF-01

MD-01

BP-02 P-04

P-06 P-05

RB-01 CD-01

STEAM

AIR PRNDINGIN AIR PROSES

5

TP-06

UPL RDVF

6 1

3 2

4

AIR BEKAS

AIR KONDESAT

G-110

3

TP-03 TP-04

PH control

TP-02

TP-05

P-03

7

BAB III

NERACA MASSA

Hasil perhitungan neraca massa pada proses pembuatan etanol dengan kapasitas produksi 90.000 kL/tahun adalah sebagai berikut :

Basis perhitungan : 1 jam operasi Waktu kerja pertahun : 330 hari

Satuan operasi : kg/jam

Kapasitas per jam : 8964,6464 kg/jam

3.1 Bak Pencuci (BP-01)

Tabel 3.1 Neraca Massa Bak Pencuci (BP-01)

Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam)

Alur 1 Alur 2 Alur 3 Alur 4

Glukosa 3833,920 - - 3833,92

Pati 3019,212 - - 3019,212

Air 2324,314 11981 11981 2324,314

Ampas 2803,554 - - 2803,554

Kotoran 11,981 - 11,981 -

Total 11992,981 11981 11992,981 11981

23973,981 23973,981

[image:23.595.149.484.590.723.2]3.2 Tangki Pemasak (TP-01)

Tabel 3.2 Neraca Massa Tangki Pemasak (TP-01)

Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam)

Alur 4 Alur 5 Alur 6

Glukosa 3833,920 - 3833,920

Pati 3019,212 - 3019,212

Air 2324,314 23962 26286,314

Ampas 2803,554 - 2803,554

Total 11981 23962 35943

3.3 Fermentor (TF-01)

Tabel 3.3 Neraca Massa Fermentor (TF-01)

Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam)

Alur 6 Alur 7 Alur 8 Alur 9

Glukosa 3833,920 - - 38,3392

Pati 3019,212 - - 452,882

Air 26286,314 - - 26001,1662

Ampas 2803,554 - - 2803,554

Etanol - - - 3527,2046

CO2 - - 1686,9248 -

Saccharomyces

Cerevisae - 1506,01 - 1746,9726

(NH4)2SO4 - 120,48 - -

H2SO4 - 120,48 - -

Total 35943 1746,9726 1686,9248 36003,0478

37689,9726 37689,9726

3.4 Rotary Drum Vacum Filter (RDVF-01)

Tabel 3.4 Neraca Massa Rotary Drum Vacum Filter (RDVF-01)

Komponen

Masuk

(kg/jam) Keluar (kg/jam)

Alur 9 Alur 10 Alur 11

Glukosa 38,3392 - 38,3392

Etanol 3527,2046 - 3527,2046

Air 26001,1662 2600,1166 23401,0490

Pati 452,8820 - 452,8820

Ampas 2803,5540 2803,5540 -

Saccharomyces

Cerevisae 1746,9726 1746,9726 -

Total 34570,1186 7150,6432 27419,4748

[image:24.595.125.505.448.638.2]3.5 Menara Destilasi (MD-01)

Tabel 3.5 Neraca Massa Menara Destilasi (MD-01)

Komponen

Masuk

(kg/jam) Keluar (kg/jam)

Alur 11 Alur 12 Alur 13

Glukosa 38,3392 - 38,3392

Etanol 3527,2046 3386,1164 141,0881

Air 23401,0490 141,0881 23712,8429

Pati 452,8820 - -

Total 27419,4748 3527,2046 23892,2702

BAB IV

NERACA PANAS

Basis Perhitungan : 1 jam operasi

Satuan operasi : kJ/jam

Temperatur basis : 25 oC

4.1 Tangki Pemasak (TP-01)

Tabel 4.1 Neraca Panas Pada Tangki Pemasak (TP-01)

Panas Masuk (kJ/jam) Panas Keluar (kJ/jam)

Qin = 79708,39

QSteam = 2514030,73

Qout = 2593739,12

Total = 2593739,12 Total = 2593739,12

4.2 Cooler (CO-01)

Tabel 4.2 Neraca Panas Pada Cooler (CO-01)

Panas Masuk (kJ / jam) Panas Keluar (kJ / jam)

Qin = 2593739,12

-

Qout = 79807,34

Qs = 2513931,78

Total = 2593739,12 Total = 2593739,12

[image:26.595.96.515.201.753.2]4.3 Fermentor (TF-01)

Tabel 4.3 Neraca Panas Pada Fermentor (TF-01)

No Komponen Panas (kJ/jam)

Panas Masuk Panas Keluar

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pati Etanol Glukosa

Air Ampas

CO2

27776,75 - 14377,2 131431,57

25932,87 -

4166,51 15343,34 143,77 130005,83

25932,87 16025,78

Jumlah 199518,39 191618,1

6. 7.

Panas reaksi 25oC

Panas diserap air pendingin

14066,78 -

- 21967,07

4.4 Menara Destilasi (MD-01) 4.3.1 Kondensor ( CD-01 )

Tabel 4.4 Neraca Panas Pada Kondensor (CD-01)

Panas masuk

(kJ/jam)

Panas keluar (kJ/jam)

Umpan 784905 -

Produk - 26817,65735

Air pendingin - 758087,3427

Total 784905 784905

4.3.2 Reboiler (RB-01)

Tabel 4.5 Neraca Panas Pada Reboiler (RB-01)

Panas masuk

(kJ/jam)

Panas keluar (kJ/jam)

Umpan 325805,9363 -

Produk - 2656038,527

Steam 2330232,591 -

Total 2656038,527 2656038,527

[image:27.595.170.460.279.405.2]BAB V

SPESIFIKASI PERALATAN

5.1 Gudang (G-111)

Fungsi : Tempat untuk menyimpan bahan baku ubi kayu.

Bentuk : Prisma tegak segi empat.

Bahan konstruksi : Dinding beton dan atap seng.

Data kondisi operasi : - Temperatur : 30 oC

- Tekanan : 1 atm

Laju alir massa = 11981 kg/jam

Kondisi fisik :

Tinggi gudang = 3,969928 m

Panjang gudang = 2t = 2 x 3,969928 m = 7,93 m

Lebar gudang = Panjang gudang = 7,93 m

5.2 Belt Conveyor (BC – 01)

Fungsi : Mengangkat ubi kayu dari gudang ke bak pencucian

Jenis : Flat Belt on Continous Flow

Bahan konstruksi : Carbon Steel

Kondisi Operasi : 30 oC ; 1 atm

Laju alir bahan baku : 11981 kg/jam

Jumlah alat : 1 (satu) buah

Kondisi operasi :

- Temperatur : 30 °C - Tekanan : 1 atm

Kondisi fisik :

Kecepatan Belt = 200 ft/menit

Lebar Belt = 14 ft = 4,2 m

Panjang Belt = 20 ft = 6 m

Tinggi Belt = 6,84 ft

5.3 Bak Pencuci (BP – 01)

Fungsi : Untuk mencuci ubi kayu dengan air

Type : Bak persegi empat

Laju alir bahan baku : 11981 kg/jam

Ukuran Bak pencuci :

Tinggi (T) = 4 m

L (lebar) = 2,34 m

P (panjang) = 3,51 m

5.4 Crusher

Fungsi : Untuk memotong atau memperkecil ukuran ubi kayu.

Jenis : Rotary knife cutter

Kondisi operasi : 30 oC ; 1 atm

Laju alir bahan baku : 11981 kg/jam

Jumlah alat : 1 (satu) buah

Kondisi operasi : - Temperatur : 25 °C - Tekanan : 3 atm Kondisi fisik :

Panjang pisau = 21 cm

Bahan konstruksi = Stainless steel

Kecepatan putaran = 920 rpm

Power = 5 Hp

Jumlah cutter = 5 buah

5.5 Screw Conveyor (SC – 01)

Fungsi : Sebagai alat pengangkut ubi kayu menuju raw mill.

Jenis : Rotary Vane Feeder

Spesifikasi :

- Diameter pipa = 2,5 inchi

- Diameter shaft = 2 inchi

- Diameter pengumpan = 9 inchi

- Panjang maksimum = 75 ft

- Pusat gantungan = 10 ft

- Kecepatan motor = 55 rpm

- Daya motor = 3,75 Hp

5.6 Raw Mill

Fungsi : Menggiling ubi kayu menjadi halus

Berdasarkan Tabel 12.6 Perry, 1997 diperoleh ukuran Raw Mill sebagai berikut : - Kapasits kerja = 11,981 ton/jam

- Panjang = 3 ft

- Lebar = 2 ft

- Ball load = 1000 lb

- Kecepatan = 33 rpm

- Power motor = 7,5 Hp

5.7 Screw Conveyor (SC – 02)

Fungsi : Sebagai alat pengangkut ubi kayu menuju tangki

pemasak.

Jenis : Rotary Vane Feeder

Bahan konstruksi : Carbon Steel Kondisi operasi : 30 oC ; 1 atm Laju alir bahan baku : 11981 kg/jam

Jumlah alat : 1 (satu) buah

Spesifikasi :

- Diameter pipa = 2,5 inchi

- Diameter shaft = 2 inchi

- Diameter pengumpan = 9 inchi

- Pusat gantungan = 10 ft

- Kecepatan motor = 55 rpm

- Daya motor = 3,75 Hp

5.8 Tangki Pemasak (TP – 01)

Fungsi = Memasak ubi kayu supaya diperoleh bubur pati

Kapasitas (M) = 35943 kg/jam

Bentuk : silinder vertikal dengan alas dan tutup ellipsoidal

Bahan konstruksi : carbon steel SA-285 grade A

Jumlah : 1 unit

Volume : 30,65 m3

Jumlah : 1 unit

Kondisi operasi:

- Temperatur : 90 °C

- Tekanan operasi : 1 atm Kondisi fisik :

- Tinggi tutup atas : 17,6589 in

- Tebal : 3/16 in

- Diameter : 3,13 m - Tinggi total : 5,243 m - Tebal jacket : 0,5 in

- Diameter luar jacket : 53,8816 in

5.9 Pompa Tangki Pemasak (PO– 01)

Fungsi = Untuk memompa bahan pada tangki pemasak ke cooler

Kapasitas (M) = 35943 kg/jam = 22,01 lb/detik

ρcampuran = 1172,4939 kg/m3 = 72,1988 lb/ft 3

Bahan Konstruksi : commercial steel Kondisi fisik :

Nominal size pipa = 4 in

Inside diameter (D) = 4,026 in = 0,3355 ft

Outside diameter = 4,50 in = 0,375 ft Luas permukaan (A) = 12,7 m2 = 0,0882 ft

Daya pompa = 0,6 Hp

5.10 Cooler (CO – 01)

Fungsi = Untuk mendinginkan larutan sebelum masuk tangki fermentasi

Type = Shell and tube HE

Kapasitas = 35943 jam kg

= 79240,75 1bjam

Diameter tube : 1 in

Jenis tube : 14 BWG

Panjang tube : 16 ft

Pitch (PT) : 1 in square pitch

Diameter shell : 19,25 in

5.11 Pompa Cooler (PO– 02)

Fungsi = Untuk memompa bahan dari cooler ke fermentor

Kapasitas (M) = 35943 kg/jam = 22,01 lb/detik

ρcampuran = 1172,4939 kg/m3 = 72,1988 lb/ft 3

Bahan Konstruksi : commercial steel Kondisi fisik :

Nominal size pipa = 4 in

Schedule = 40 in

Inside diameter (D) = 4,026 in = 0,3355 ft

Outside diameter = 4,50 in = 0,375 ft Luas permukaan (A) = 12,7 m2 = 0,0882 ft

Daya pompa = 0,6 Hp

5.12 Fermentor (TF-01)

Fungsi = Sebagai tempat terjadi fermentasi

Densitas (ρ) = 1265,078 kg/ m3 = 78,978 lb/ft3

Waktu tinggal = 24 jam

Bahan : carbon steel, SA 240 grade C

Diameter : 2,951 m

Tinggi : 4,4265 m

Tebal shell : 0,15 in

Tinggi tutup : 18,4033 in

Daya pengaduk : 4,61 Hp

Daya motor penggerak : 5,76 Hp

Volume jaket : 0,056 m3

Tebal jaket : 1,01 m

5.13 Tangki Penyimpan Saccharomyces Cerevisae (TP – 02)

Fungsi : Untuk menyimpan Saccharomyces Cerevisae yang masuk ke

fermentor.

Tipe : Tangki silinder vertikal dengan tutup atas standar dishead

head dan tutup bawah plat datar.

Kapasitas (M) : 1506,0117 kg/jam = 3320,1533 lb/jam Densitas (ρ) : 50,3334 lb/ft3

Bahan : carbon steel SA 240 grade M

Kondisi fisik :

Diameter : 4,01 m

Tebal shell : 0,16 in

Tebal plat datar : 1,6 in

Tinggi total : 394,68 in

5.14 Tangki Penyimpan (NH4)2SO4 (TP – 03)

Fungsi : Untuk menyimpan (NH4)2SO4 yang masuk ke fermentor.

Tipe : Tangki silinder vertikal dengan tutup atas standar dishead

head dan tutup bawah plat datar.

Bahan : carbon steel SA 240 grade M

Kondisi fisik :

Diameter : 1,338 m

Tebal shell : 0,13 in Tebal plat datar : 0,26 in

Tinggi total : 131,5 in

5.15 Tangki Penyimpan H2SO4 (TP – 04)

Fungsi : Untuk menyimpan H2SO4 yang masuk ke fermentor.

Tipe : Tangki silinder vertikal dengan tutup atas standar dishead

head dan tutup bawah plat datar.

Kapasitas (M) : 120,48 kg/jam = 265,61 lb/jam Densitas (ρ) : 110,493 lb/ft3

Bahan : carbon steel SA 240 grade M

Kondisi fisik :

Diameter : 1,338 m

Tebal shell : 0,13 in Tebal plat datar : 0,26 in

Tinggi total : 131,5 in

5.16 Pompa H2SO4 (PO– 03)

Fungsi = Untuk memompa H2SO4 ke fermentor

Kapasitas (M) = 120,48 kg/jam = 0,0737 lb/detik

ρcampuran = 1834 kg/m3 = 114,493 lb/ft3

Bahan Konstruksi : commercial steel Nominal size pipa = 4 in

Schedule = 40 in

Inside diameter (D) = 4,026 in = 0,3355 ft

Outside diameter = 4,50 in = 0,375 ft Luas permukaan (A) = 12,7 m2 = 0,0882 ft2

5.17 Rotary Drum Vacuum Filter (RDVF-01)

Fungsi : Untuk memisahkan partikel padat dan cair.

Kapasitas : 34570,1186 kg/jam = 76214,065 lb/jam

Kondisi fisik :

- Panjang drum = 20 ft

- Diameter = 10 ft

- Luas permukaan = 620 ft2

- PowerRDVF = 3,875 hp

5.18 Pompa Rotary Drum Vacuum Filter (PO– 04)

Fungsi = Untuk memompa bahan pada Rotary Drum Vacuum Filter ke

kolom destilasi

Kapasitas (M) = 27419,4748 kg/jam = 16,79 lb/detik ρcampuran = 979,134 kg/m3 = 61,127 lb/ft3

Bahan Konstruksi : commercial steel Kondisi fisik ;

Nominal size pipa = 4 in

Schedule = 40 in

Inside diameter (D) = 4,026 in = 0,3355 ft

Outside diameter = 4,50 in = 0,375 ft Luas permukaan (A) = 12,7 m2 = 0,0882 ft

Daya pompa = 0,3 Hp

5.19 Bak Penampungan Ampas (BP – 02)

Fungsi : Tempat penampungan ampas ubi kayu dari RDVF

Tipe : Persegi

Spesifikasi :

- Tinggi bak : 3 m

- Panjang bak : 10,6 m

5.20 Menara Destilasi (MD-01)

Fungsi : Untuk memisahkan etanol dengan air

Type : Dow Cap Tray Tower

Bentuk : silinder vertikal dengan alas dan tutup ellipsoidal Bahan konstruksi : carbon steel SA-285 grade A

Jumlah : 1 unit

Jumlah piring : 37 piring Kondisi operasi :

- Temperatur : 99,75 °C - Tekanan : 1 atm

5.21 Pompa Destilasi (PO– 05)

Fungsi = Untuk memompa bahan ke kolom destilasi

Kapasitas (M) = 27419,4748 kg/jam = 16,791 lb/detik

Jenis : Pompa sentrifugal

Jumlah : 1 unit

Bahan Konstruksi : commercial steel

Daya motor : 0,49 Hp

5.22 Kondensor (CD – 01)

Fungsi : Untuk mendinginkan kembali hasil bottom destilasi

Type : Shell and tube HE

Kapasitas : 3527,2046 kg/jam = 9720,24 lbm/jam

Jumlah : 1 unit

Diameter tube : 0,75 in

Jenis tube : 14 BWG

Panjang tube : 16 ft

Pitch (PT) : 11/4 in square pitch

Jumlah tube : 74

5.23 Tangki Penampung Produk (TP-06)

Fungsi : Untuk menampung produk etanol yang keluar dari kolom

destilasi.

Tipe : Tangki silinder vertikal dengan tutup atas standar dishead

head dan tutup bawah plat datar

Kondisi : Temperatur 30oC

tekanan 1 atm

Kapasitas : 8964,6464 kg/jam = 19763,459 lb/jam

Kondisi fisik :

- Diameter : 6,57 m

- Tinggi : 8,56 m

- Tebal shell : 0,19 in

5.24 Reboiler (RB – 01)

Fungsi : Menguapkan sebagian cairan hasil bawah untuk dijadikan

pemanas pada kolom destilasi.

Tipe : Ketle reboiler

Jumlah : 1 unit

Kapasitas : 23892,2702 kg/jam

Diameter tube : 1½ in

Jenis tube : 18 BWG

Panjang tube : 16 ft

Pitch (PT) : 1 in pitch triangular

Jumlah tube : 30

BAB VI

INSTRUMENTASI DAN KESELAMATAN KERJA

6.1 Instrumentasi

Sebagai sebuah pabrik demi kelayakan proses kerja yang akan dilakukan maka keberadaan dari pada instrumen-instrumen kerja mutlak dibutuhkan. Dengan instrumen yang memadai maka kerja yang dilakukan pada bagian-bagian pabrik dapat dikontrol dengan baik sehingga memungkinkan adanya keluaran mutu yang baik.

Instrumen digunakan untuk mengetahui kondisi selama operasi berlangsung, selain itu juga berfungsi untuk mengatur atau menentukan harga-harga variabel proses baik secara normal maupun kontrol otomatis. Operasi dimaksud untuk memperoleh produk yang baik bagi pabrik yang sesuai dengan perencanaan yang telah diperhitungkan, sehingga dibutuhkan alat kontrol atau semi otomatis serta beberapa kontrol normal.

Untuk pengaturan secara normal biasanya pada alat tersebut diberi instrument penunjuk atau penentu saja, sedangkan pengontrol secara otomatis diperlukan beberapa instrumen, yakni (Nursinta, 2009) :

a. Elemen pengontrol

Adalah berfungsi untuk menunjukkan perubahan dari variabel yang dimiliki oleh elemen proses kemudian diukur oleh pengukur.

b. Elemen pengontrol akhir

Adalah elemen yang perubahan variabelnya secara berkala, sehingga variabel yang diukur tetap berada dalam range yang diinginkan

c. Primer Elemen

Adalah elemen yang mengalami perubahan hanya dari variabel yang diukur. d. Elemen pengukur

Adalah elemen yang menerima output dari elemen primer yang melakukan pengukuran termasuk juga peralatan penunjuk (indikator) peralatan pencatat (rekorder)

Dengan adanya peralatan kontrol tersebut dapat diharapkan :

- Dengan cepat dapat diketahui gangguan yang tidak diinginkan - Membantu mempermudah mengoprasikan alat

- Lebih menjamin efisiensi dan keselamatan kerja

1. Level elemen instrumen

2. Range yang dibutuhkan untuk pengukuran 3. Ketelitian yang dibutuhkan

4. Bahan konstruksi serta instrumen pada kondisi proses

Alat-alat yang digunakan untuk mengukur, mencatat, mengoreksi dan mengadakan perubahan terhadap beberapa variabel proses adalah sesuai dengan keperluan masing-masing.

Instrumen yang dipergunakan pada perancangan pabrik etanol sebagai berikut (Nursinta, 2009) :

1. Alat yang dapat menunjukkan variabel proses yang diinginkan pada suatu titik tertentu, variabel yang dimaksud adalah temperatur, tekanan, level (tinggi permukaan) dan aliran (flow). Notasi alat yang digunakan untuk instrumentasi tersebut adalah :

Pi = tekanan indikator Ti = temperatur indikator Fi = flow indikator Li = level indikator

2. Alat yang digunakan untuk mencatat dan mengontrol pada suatu titik tertentu. Variabel ini terdiri dari level dan aliran. Notasi dari alat-alat ini dapat diberikan sebagai berikut :

Lc = level control Fc = flow control

3. Alat yang dapat mengontrol atau pun mengendalikan variabel pada suatu titik tertentu. Alat ini dapat memberikan suatu tanda yang dikontrol. Variabel yang dimaksud ini adalah temperatur. Notasinya dapat diberikan sebagai berikut : TCA = Temperatur Controller Alarm/tanda bahaya

Alat control yang terpasang digunakan seperti yang terlihat pada diagram alir Pra Rancangan Pabrik Etanol dengan bahan baku ubi kayu (Nursinta, 2009).

LI

Air pendingin/ steam

Bahan masuk Bahan keluar

Air

TI

PC

Tangki bahan / produk

[image:40.595.131.465.102.377.2]Kolom destilasi

Tabel 6.1 Daftar penggunanan instrumentasi pada Pra Rancangan Pabrik Pembuatan Etanol

No Nama alat Jenis

instrumen Kegunaan

1 Pompa FC Mengontrol laju alir cairan dalam pipa

2 Tangki cairan LI Menunjukkan tinggi cairan dalam tangki,

Mengontrol tekanan dalam tangki

3 Kondenser dan Cooler TC Mengontrol suhu dalam alat

4 Kolom destilasi

TI Menunjukkan temperatur dalam kolom

distilasi

LC Mengontrol tinggi cairan dalam kolom

distilasi

PC Mengontrol tekanan dalam kolom

distilasi

5 Reboiler TC Mengontrol suhu dalam distilasi

6 Steam generator FC Mengontrol laju alir

TC

Reboiler

FC

6.2 Ruangan Pengendali (Control Room)

Ruangan pengendali ditempatkan terpisah dari kawasan unit proses dan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat tercipta kondisi kerja yang menyenangkan.

Dalam ruangan pengendali dipasang semua alat-alat otomatis seperti panel control, sedangkan beberapa alat penunjuk seperti temperature indikator, Ressue

indikator dan beberapa alat lainnya dipasang secara lokal pada alat proses.

6.3 Keselamatan Kerja

Masalah keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam industri kritis dan harus mendapatkan perhatian karena menyangkut kelancaran operasi dan keselamatan kerja para karyawan dan masyarakat sekitar pabrik.

Makin tinggi tingkat keselamatan kerja suatu pabrik semakin meningkat pula kreativitas kerja para karyawan (Nursinta, 2009), dalam hal ini disebabkan antara lain : 1. Bangunan pabrik

Bangunan pabrik terdiri dari gedung dan beberapa peralatan pada pabrik. Konstruksi pabrik harus baik sehingga menghindari adanya bahaya-bahaya yang disebabkan oleh gempa, kebakaran dan lain-lain. Bangunan harus dilengkapi peralatan anti petir sehingga menghindari terjadinya kecelakaan.

2. Ventilasi

Ruangan kerja harus mendapatkan ventilasi udara yang cukup sehingga dapat menimbulkan keleluasaan pekerja untuk menghirup udara segar yang berarti ikut serta menjamin keselamatan kerja.

3. Alat-alat yang beroperasi pada suhu tinggi

Hal-hal ini perlu perhatian khususnya pengoperasian alat-alat yang beroperasi pada suhu yang tinggi. Pada peralatan ini harus diberi isolasi yang cukup, selain itu untuk mengurangi kehilangan panas yang akan mengakibatkan pekerja tak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

4. Karyawan

Karyawan atau pekerja terutama pada bagian operator harus diberi pengarahan sebelum memulai tugasnya. Kedisiplinan dan loyalitas kerja pada bagian ini sangat diharapkan. Pada bagian ini terlalu vital, sebab dapat mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa apabila terjadi kecelakaan.

Pada pengoperasian peralatan listrik perlu dipasang peralatan penggunaan pemutusan

arus, bila suatu waktu hubungan singkat yang dapat menimbulkan kebakaran, juga perlu diadakan pemeriksaan apakah ada kabel yang terkelupas yang bias membahayakan pekerja bila tersentuh langsung dengan kabel tersebut. Penerangan pada ruangan cukup pada malam hari.

6. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Cara mengatasi kebakaran meliputi :

a. Pencegahan kebakaran

- Bangunan seperti workshop, laboratorium dan kantor hendaknya diletakkan berjauhan dari operating unit.

- Antara unit yang satu dengan yang lainnya supaya dipisahkan dengan

jalan/jalur sehingga dapat menghambat menjalarnya api ketika suatu saat terjadi kebakaran pada salah satu unit.

- Perlu pemasangan alat pemadam kebakaran pada daerah rawan kebakaran

b. Pengaman

Apabila terjadi kebakaran, api harus segera dilokalisasi supaya tidak merambat kebagian yang lain. Pemadam kebakaran harus dilengkapi peralatan yang memadai seperti baju tahan api, alat-alat bantu pernapasan.

BAB VII

UTILITAS

Utilitas merupakan unit penunjang kelancaran suatu proses produksi pabrik. Oleh karena itu, unit-unit harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelangsungan operasi suatu pabrik. Berdasarkan kebutuhannya, utilitas pabrik Etanol dari Ubi Kayu diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan Air

Kebutuhan air ini terdiri dari:

Kebutuhan air pendingin

Kebutuhan air proses

Kebutuhan uap (steam)

Air domestik

2. Kebutuhan Tenaga Listrik

3. Kebutuhan Bahan Bakar

7.1 Kebutuhan Air

Dalam proses produksi, air memegang peranan penting, baik untuk kebutuhan proses maupun kebutuhan domestik. Kebutuhan air suatu pabrik meliputi air pendingin, kebutuhan air proses, uap (steam), dan air domestik. Kebutuhan air pada pabrik etanol dari ubi kayu adalah sebagai berikut :

• Kebutuhan Air Pendingin

Perhitungan kebutuhan air pendingin pada pabrik etanol dari ubi kayu yang diperoleh dari LB.2, LB.3, dan LB.4.1 dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1 Kebutuhan air pendingin pada berbagai alat

1. 2. 3.

Cooler Fermentor Kondensor

CO-01 TF-01 CD – 01

4022,9 351,5 1229,3

Total 5603,7

• Kebutuhan Air Proses

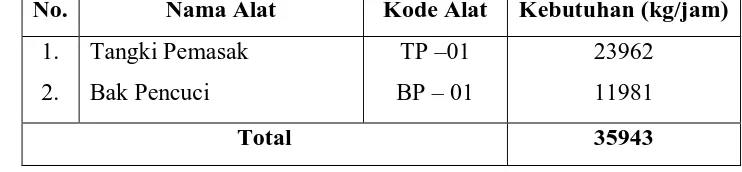

[image:44.595.135.493.84.151.2]Kebutuhan air proses pada pabrik pembuatan etanol ini digunakan dalam pemasakan bubur di tangki pemasak dan sebagai air pencuci di bak pencuci. Besarnya air proses yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7.3 di bawah ini : Tabel 7.2 Kebutuhan air proses pada alat

No. Nama Alat Kode Alat Kebutuhan (kg/jam)

1. 2.

Tangki Pemasak Bak Pencuci

TP –01 BP – 01

23962 11981

Total 35943

• Kebutuhan Uap (Steam)

Uap digunakan dalam pabrik sebagai media pemanas alat-alat perpindahan panas.

Steam diproduksi dalam ketel. Perhitungan kebutuhan steam pada pabrik etanol dari ubi

kayu yang diperoleh dari LB.1 dan LB.4 dapat dilihat pada Tabel 7.3 di bawah ini : Tabel 7.3 Kebutuhan Uap sebagai media pemanas pada berbagai alat

No. Nama Alat Kode Alat Kebutuhan (kg/jam)

1. 2.

Tangki Pemasak Reboiler

TP –01 RB – 01

1059,6 982,1

Total 2041,7

Tambahan untuk faktor keamanan diambil sebesar 20% (Perry, 1999) maka : Total steam yang dibutuhkan

= (1 + faktor keamanan) x Kebutuhan uap = (1,2) x 2041,7 kg/jam = 2450,04 kg/jam.

Diperkirakan 80% kondensat dapat digunakan kembali (Evans,1978), sehingga: Kondensat yang digunakan kembali

[image:44.595.124.495.299.385.2]= 80% × 2450,04 kg/jam

= 1960,03 kg/jam

Kebutuhan air tambahan untuk ketel

= 20 % × 1960,03 kg/jam

= 392,0064 kg/jam.

• Air Domestik

Kebutuhan air domestik untuk tiap orang/shift adalah 40 – 100 Liter/hari (Met Calf, dkk.1984)

Diambil 100 Liter/hari x

jam 24

hari 1

= 4,16 ≈ 5 Liter/jam

ρair = 996,2 kg/m3 = 1 kg/Liter

Jumlah karyawan = 147 orang

Maka total air domestik = 5 x 147 = 735 Liter/jam x 1 kg/Liter = 735 kg/jam

Maka total kebutuhan air yang diperlukan pada pengolahan awal tiap jamnya adalah : = Air pendingin + 20% kebutuhan steam + Air domestik + Air proses = 5603,7 + 392,0064 kg/jam + 735 + 35943 kg/jam

= 37349,14071 kg/jam

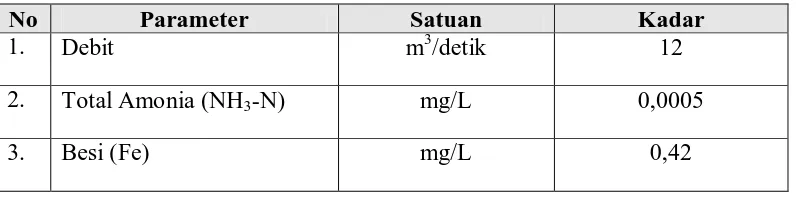

Sumber air untuk pabrik pembuatan etanol ini berasal dari air sungai Lobu. Kualitas air didasarkan atas hasil analisa air sungai Lobu, seperti pada Tabel berikut : Tabel.7.4 Sifat fisika Air Sungai Lobu

No Parameter Satuan Kadar

1 Padatan terlarut mg/liter 32,80

2 Kekeruhan NTU 290

3 Suhu 0C 26,40

4 Daya Hantar Listrik Us/cm 66,20

[image:45.595.101.499.639.738.2]5 pH 7,100

Tabel.7.5 Kandungan bahan kimia dalam Air Sungai Lobu

No Parameter Satuan Kadar

1. Debit m3/detik 12

2. Total Amonia (NH3-N) mg/L 0,0005

4. Cadmium (Cd) mg/L 0,023

5. Clorida (Cl) mg/L 60

6. Mangan (Mn) mg/L 0,028

7. Calcium (Ca) mg/L 45

8. Magnesium (Mg) mg/L 28

9. Oksigen Terlarut (O2) mg/L 5,66

10. Seng (Zn) mg/L > 0,0004

11. Sulfat (SO4) mg/L 42

12. Tembaga (Cu) mg/L 0,01

13. Timbal (Pb) mg/L 0,648

14. Hardness (CaCO3) mg/L 95

(Sumber: Laporan Baku Mutu Air, Bapedal SULTENG, 22 September 2010)

Untuk menjamin kelangsungan penyediaan air, maka di lokasi pengambilan air

dibangun fasilitas penampungan air (water intake) yang merupakan tempat pengolahan awal air sungai. Pengolahan ini meliputi penyaringan sampah dan kotoran yang terbawa bersama air. Selanjutnya air dipompakan ke lokasi pabrik untuk diolah dan digunakan, sesuai dengan keperluannya. Pengolahan air di pabrik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Screening

2. Klarifikasi

3. Filtrasi

4. Demineralisasi

5. Deaerasi

7.1.1 Screening

merupakan tahap awal dari pengolahan air. Pada screening, partikel–partikel padat yang

besar akan mengendap secara gravitasi tanpa bantuan bahan kimia sedangkan partikel– partikel yang lebih kecil akan terikut bersama air menuju unit pengolahan selanjutnya.

7.1.2 Pengendapan

Pengendapan merupakan tahap kedua dari pengolahan air. Pada bak penampung, partikel – partikel padat akan mengendap secara grafitasi tanpa bantuan bahan kimia sedangkan partikel – partikel yang lebih kecil akan terikut bersama air menuju unit pengolahan selanjutnya.

7.1.3 Klarifikasi

Klarifikasi merupakan proses penghilangan kekeruhan di dalam air. Air dari

screening dialirkan ke dalam clarifier setelah diinjeksikan larutan alum (Al2(SO4)3) dan

larutan soda abu (Na2CO3). Larutan alum berfungsi sebagai koagulan utama dan larutan

soda abu sebagai koagulan tambahan yang berfungsi sebagai bahan pembantu untuk mempercepat pengendapan dengan penyesuaian pH (basa) dan bereaksi substitusi dengan ion-ion logam membentuk senyawaan karbonat yang kurang/tidak larut.

Setelah pencampuran yang disertai pengadukan maka akan terbentuk flok – flok yang akan mengedap ke dasar clarifier karena gaya gravitasi, sedangkan air jernih akan keluar melimpah (overflow) yang selanjutnya akan masuk ke tangki utilitas yang selanjutnya akan masuk ke penyaring pasir (sand filter) untuk penyaringan (filtrasi).

Pemakaian larutan alum umumnya hingga 55 ppm terhadap jumlah air yang akan

diolah, perbandingan pemakaian alum dan abu soda = 1 : 0,54 (Baumann, 1971).

Perhitungan alum dan abu soda yang diperlukan :

Total kebutuhan air : 37349,14071 kg/jam

Pemakaian larutan alum : 50 ppm (Sumber: Tirtanadi, 2010)

Pemakaian larutan abu soda : 0,54 x 50 = 27 ppm

Larutan alum Al2(SO4)3 yang dibutuhkan : 50.10-6 x 37349,14071 kg/jam

= 1,86 kg/jam

Larutan abu soda Na2CO3 yang dibutuhkan : 27.10-6 x 37349,14071 kg/jam

7.1.4 Filtrasi

Filtrasi bertujuan untuk memisahkan flok dan koagulan yang masih terikut bersama air. Penyaring pasir (sand filter) yang digunakan terdiri dari 3 lapisan yaitu :

a. Lapisan I terdiri dari pasir hijau (green sand) setinggi 24 in : 60,96 cm

b. Lapisan II terdiri dari antrasit setinggi 12,5 in : 31,75 cm

c. Lapisan III terdiri dari batu kerikil (gravel) setinggi 7 in : 17,78 cm

(Metcalf & Eddy 1991)

Bagian bawah alat penyaring dilengkapi dengan strainer sebagai penahan. Selama pemakaian, daya saring sand filter akan menurun. Untuk itu diperlukan regenerasi secara berkala dengan cara peencucian balik (back washing). Dari sand filter, air dipompakan ke menara air sebelum didistribusikan untuk berbagai kebutuhan.

Untuk air proses, masih diperlukan pengolahan lebih lanjut yaitu proses demineralisasi (softener) dan deaerasi. Untuk air domestik, laboratorium, kantin, dan tempat ibadah, serta poliklinik, dilakukan proses klorinasi yaitu mereaksikan air dengan klor untuk membunuh kuman-kuman di dalam air. Klor yang digunakan biasanya berupa kaporit, Ca(ClO)2. Khusus untuk air minum, setelah dilakukan proses klorinasi

diteruskan ke penyaring air (water treatment system) sehingga air yang keluar merupakan air sehat dan memenuhi syarat–syarat air minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu.

Perhitungan kebutuhan kaporit, Ca(ClO)2 :

Total kebutuhan air yang memerlukan proses klorinasi : 735 kg/jam Kaporit yang digunakan direncanakan mengandung klorin 70 %

Kebutuhan klorin : 2 ppm dari berat air (Gordon, 1968)

Total kebutuhan kaporit : (2.10-6 x 735) / 0,7 = 0,0021 kg/jam

7.1.5 Demineralisasi

Air untuk umpan ketel dan proses harus murni dan bebas dari garam-garam terlarut. Untuk itu perlu dilakukan proses demineralisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Menghilangkan anion-anion Cl -Alat-alat demineralisasi dibagi atas :

1. Penukar Kation (Kation Exchanger)

Penukar kation berfungsi untuk menukar kation-kation yang terdapat dalam air dengan ion hidroksida dari resin. Resin yang digunakan bermerek IRA-410. Resin ini merupakan kopolimer stirena DVB (Lorch,1981). Reaksi yang terjadi:

H2-Z + Ca(HCO3)2 Ca-Z + 2 H2O + 2 CO2

H2-Z + Mg(HCO3)2 Mg-Z + 2 H2O + 2 CO2

H2-Z + CaSO4 Ca-Z + H2SO4

H2-Z + MgSO4 Mg-Z + H2SO4

H2-Z + CaCl2 Ca-Z + 2 HCl

H2-Z + MgCl2 Mg-Z + 2 HCl

Untuk regenerasi dipakai larutan HCl dengan reaksi:

Ca-Z + 2 HCl H2-Z + CaCl2

Mg-Z + 2 HCl H2-Z + MgCl2

Perhitungan Kesadahan Kation :

Dari Tabel 7.4 di atas diketahui bahwa air sungai Lobu mengandung kation Fe2+, Cd2+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, dan Pb2+. Masing-masing 0,42 mg/l, 0,023 mg/l, 0,028 mg/l, 45 mg/l, 28 mg/l, 0,0004 mg/l, 0,01 mg/l, dan 0,648 mg/l (Bapedal SULTENG, 2010).

• Kebutuhan air yang akan diolah = 392,0064 kg/jam

• Total kesadahan kation = 74,1294 ppm

• Densitas air = 996,2 kg/m3

Volume =

jam galon 95 , 103 /

17 , 264 996,2

392,0064 ρ

m 3

=

= x gal m

1 mg/l = mg Lx x 0,2642 0,0195gr/gal

galon gr 1000

1 /

1294 ,

74 =

Total muatan = x24jam/hari

jam galon 95 , 103 x 0195 ,

= 48,861 gr/hari = 0,048 kg/hari

Digunakan ion exchanger 1 unit dengan service flow maksimum 19 galon/menit. Dari

Tabel 12.4 Nalco (1988), diperoleh data sebagai berikut:

Diameter tangki : 1 ft

Luas permukaan, A : 0,7854 ft2

Resin yang digunakan adalah Daulite C – 20, dengan nilai EC (Exchanger Capacity, yaitu kemampuan penukar ion untuk menukar ion yang ada pada air yang melaluinya) = 20 kg/ft3 (Nalco, 1988).

Kebutuhan resin = 0,0024 ft /hari

kg/ft 0 2

kg/hari

0,048 3

3 =

Tinggi yang dapat ditempati oleh resin

ft 0,0031 7854

, 0 0,0024 permukaan

luas

resin kebutuhan

h= = =

Tinggi minimum resin = 2,5 ft (Nalco, 1988)

Sehingga volume resin yang dibutuhkan = 2,5 ft × 0,7854 ft2 = 1,9635 ft3

Waktu regenerasi =

kg/hari 0,048

kg/ft 20 ft

1,9635 3× 3

= 803 hari = 2,4 tahun

2. Penukar Anion (Anion Exchanger)

Penukar anion berfungsi untuk mengikat atau menyerap anion-anion yang terlarut dalam air seperti Cl- akan diikat oleh resin yang bersifat basa dengan merek R-Dowex, sehingga resin akan melepas ion OH-. Persamaan reaksi yang terjadi dalam anion

exchanger adalah :

2R-OH + SO42- → R2SO4 + 2OH

-R-OH + Cl- → RCl + OH

-Untuk regenerasi dipakai larutan NaOH dengan reaksi:

R2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2ROH

Perhitungan Kesadahan Anion

Dari Tabel 7.4 di atas diketahui bahwa air sungai Lobu mengandung anion Cl-, SO42-,

CO32-, masing-masing 60 ppm, 42 ppm, dan 95 ppm.

1 gr/gal = 17,1 ppm

Total kesadahan anion = 60 + 42 + 95 = 197 mg/ltr

= x 0,2642

1000 mg/ltr 197

= 0,0521 gr/gal

Total anion dalam air = 0,0521 gr/gal x 402,9785906 gal/jam x 24 = 503,3757 gr/hari = 0,5033 kg/hari

Jumlah air yang diolah = 402,9785906 gal/jam

Perhitungan ukuran Anion Exchanger :

Jumlah air yang diolah = 103,9513458 gal/jam

Dari Tabel 12.4, Nalco Water Treatment, 1988 diperoleh data-data sebagai berikut : - Diameter penukar kation = 1 ft

- Luas penampang penukar kation = 0,7854 ft2

- Jumlah penukar kation = 1 unit

Volume Resin yang Diperlukan

Dari Tabel 12.2, Nalco, 1988 diperoleh: - Kapasitas resin = 12 kg/ft3

- Kebutuhan regenerant = 5 lb/ft3 resin

Jadi,

Kebutuhan resin = 3

kg/ft 12

kg/hari 0,1298

= 0,0108 ft3 / hari

Tinggi resin =

7854 , 0 0,0108

= 0,0137 ft

Sehingga volume resin yang dibutuhkan = 3,5 ft × 0,7854 ft2 = 2,7489 ft3

Waktu regenerasi =

kg/hari 0,1298

kg/ft 12 ft

2,7489 3× 3

= 254 hari

7.1.6 Deaerator

Deaerator berfungsi untuk memanaskan air dan menghilangkan gas terlarut yang keluar dari alat penukar ion (ion exchanger) sebelum dikirim sebagai air umpan ketel. Air hasil demineralisasi dikumpulkan pada tangki air umpan ketel sebelum dipompakan ke deaerator.

Pada proses deaerator ini, air dipanaskan hingga 90oC supaya gas-gas yang terlarut dalam air, seperti O2 dan CO2 dapat dihilangkan, sebab gas-gas tersebut dapat

menyebabkan korosi. Selain itu deaerator juga berfungsi sebagai preheater, mencegah perbedaan suhu yang mencolok antara air make-up segar dengan suhu air dalam boiler. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan pemanas listrik.

7.2Kebutuhan Listrik

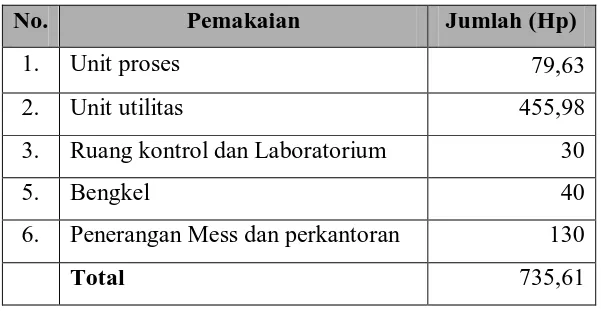

[image:52.595.165.466.467.623.2]Perincian kebutuhan listrik diperkirakan sebagai berikut : Tabel 7.6 Perincian Kebutuhan Listrik

No. Pemakaian Jumlah (Hp)

1. Unit proses 79,63

2. Unit utilitas 455,98

3. Ruang kontrol dan Laboratorium 30

5. Bengkel 40

6. Penerangan Mess dan perkantoran 130

Total 735,61

Total kebutuhan listrik = 735,61 Hp

Faktor keamanan diambil 5%, maka total kebutuhan listrik : = (1 + 0,05) x 735,61 Hp = 772,39 Hp

= 772,39 Hp × 0,7457 kW/Hp

= 575,971 kW

Daya output generator = 575,971/ 0,8 = 719,9637 kW

7.3 Kebutuhan Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik (generator) adalah minyak solar karena mempunyai nilai bakar yang tinggi.

Kebutuhan bahan bakar untuk generator adalah sebagai berikut :

Nilai bahan bakar solar : 19.860 Btu/lbm (Perry, 1999)

Densitas bahan bakar solar : 0,89 kg/L

Daya output generator = 719,9637 kW

Daya generator yang dihasilkan = 719,9637 kW x (0,9478 Btu/det)x 3600 det/jam = 2456573,741 Btu/jam

Jumlah Bahan Bakar (solar) =

m

Btu/lb 19.860

Btu/jam 1

2456573,74

x 0,45359 kg/lb

= 56,106 kg/jam

Kebutuhan Solar =

kg/L 0,89

kg/jam 56,106

= 63,041 Liter / jam

7.4 Spesifikasi Peralatan Utilitas

7.4.1 Screening (SC)

Fungsi : Menyaring partikel-partikel padat yang besar.

Jenis : Bar Screen

Bahan Konstruksi : Stainless Steel

Jumlah : 1 unit

Ukuran bar : Lebar = 5 mm

Tebal = 20 mm

Bar clear spacing = 20 mm

Slope = 30o

Kondisi Operasi

Tekanan = 1 atm

Densitas air (ρ) = 996,2 kg/m3 = 62 lbm/ft3

Laju alir massa (F) = 37349,14071 kg/jam = 22,87219878 lbm/s

Laju alir volumetrik, Q = 0,131728 m3/s Ukuran screening :

Panjang = 2 m

Lebar = 2 m

7.4.2 Pompa Screening (PU-01)

Fungsi : Memompa air sungai ke bak pengendapan

Jenis : Sentrifugal aliran radial Material : Carbon steel SA-283 grade C

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi Pipa :

Schedule number = 40

Ukuran nominal = 8 in.

Diameter dalam, di = 7,981 in. (0,665 ft) Diameter luar, do = 8,625 in. (0,718 ft) Tebal dinding, t = 0,322 in. (0,0268 ft)

Luas muka, a” = 0,3474 ft2

Daya pompa : 32,5 Hp

7.4.3 Bak Sedimentasi (BS)

Fungsi : untuk mengendapkan lumpur yang terikut dengan air.

Jumlah : 1 unit

Bahan kontruksi: beton kedap air Temperatur = 28oC

Tekanan = 1 atm Spesifikasi Bak :

Kedalaman bak : 12 ft

Lebar bak : 2 ft

7.4.4 Pompa Bak Sedimentasi (PU-13)

Fungsi : Memompa air dari bak pengendapan ke Flash Mixing

Jenis : pompa sentrifugal

Jumlah : 1

Bahan konstruksi : commercial steel

Kondisi operasi : Temperatur = 30°C

Tekanan = 1 atm

Spesifikasi pipa :

Schedule number = 40

Ukuran nominal = 8 in.

Diameter dalam, di = 7,981 in. (0,665 ft) Diameter luar, do = 8,625 in. (0,718 ft) Tebal dinding, t = 0,322 in. (0,0268 ft) Luas muka, a” = 0,3474 ft2

Daya pompa : 32,5 Hp

7.4.5 Flash Mixing (TP-04)

Fungsi : mencampur air dengan alum dan soda abu sebelum masuk

ke Clarifier

Bahan konstruksi : Carbon steel SA-283, Grade C

Bentuk : Silinder tegak dengan alas dan tutup datar

Spesifikasi :

Volume air : 0,03768 m3

Volume tangki : 0, 05652 m3

Daya Mixer : 72 Hp

Tebal Shell : ¼ in

7.4.6 Pompa Flash Mixing (PU-14)

Fungsi : Memompa air dari tangki pecampur ke Clarifier

Jenis : Pompa sentrifugal

Bahan konstruksi : commercial steel

Spesifikasi :

Diameter Optimum : 13,32547428 in

Schedule number = 40

Ukuran nominal = 8 in.

Diameter dalam, di = 7,981 in. (0,665 ft) Diameter luar, do = 8,625 in. (0,718 ft) Tebal dinding, t = 0,322 in. (0,0268 ft) Luas muka, a” = 0,3474 ft2

Daya Pompa : 32,5 Hp

7.4.7 Tangki Pelarutan Alum [Al2(SO4)3] (TP-01)

Fungsi : Membuat dan menyimpan larutan alum.

Bentuk : Silinder Vertikal dengan tutup atas dan bawah datar

Bahan : Carbon Steel SA–283 grade C

Spesifikasi :

Diameter tangki : 5,2 m Tinggi tangki : 6,9 m Tebal baja shell : 0,24 in

Tebal dinding shell : ¼ in

7.4.8 Pompa Larutan Alum(PU-02)

Fungsi : Menginjeksi larutan alum Jenis : Dose pump

Material: Carbon steel SA-283 grade C

Jumlah : 1 unit

Kondisi operasi : Temperatur = 30°C

Tekanan = 1 atm Daya Pompa : 1/20 Hp

Schedule number = 40

Ukuran nominal = ⅛ in.

Diameter luar, do = 0,405 in. (0,03375 ft)

Tebal dinding, t = 0,068 in. (0,05667 ft) Luas muka, a” = 0,05680 in2. (0,0003945 ft2)

7.4.9 Tangki Pelarutan Soda Abu (Na2CO3) (TP-02)

Fungsi : Membuat dan menyimpan larutan soda abu

Bentuk : Silinder Vertikal dengan tutup atas dan bawah datar Bahan konstruksi : Carbon Steel SA–283, Grade C

Kondisi pelarutan : Temperatur = 30°C

Tekanan = 1 atm

Jumlah : 1 unit

Waktu tinggal, t = 30 hari

Jenis pengaduk : six blade flat turbin impeller

Jumlah baffle : 4 buah

Diameter tangki, (Dt) = 2,602781379 m

Diameter turbin, (Da) = 0,87 m = 2,846401716 ft Tinggi baffle, (H) = 2,60 m

Lebar baffle, (J) = 0,22 m Jarak pengaduk, (E) = 0,87 m Lebar impeller, (W) = 0,174 m

Panjang impeller, (L) = 0,217 m

Turbin beroperasi pada 60 putaran/mnt = 1 putaran/dtk Tebal baja shell : 0,16 in

7.4.10 Pompa Larutan Soda Abu (PU-03)

Fungsi : Menginjeksi larutan soda abu

Jenis : Dose pump

Material : Carbon steel SA-283, Grade C

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi :

Ukuran nominal = ⅛ in.

Diameter dalam, di = 0,269 in. (0,02242 ft) Diameter luar, do = 0,405 in. (0,03375 ft)

Tebal dinding, t = 0,068 in. (0,00567 ft)

Luas muka, a” = 0,0003945 ft2

Daya Pompa : 1/20 Hp

7.4.11 Clarifier (CL)

Fungsi :Mengendapkan flok yang terbentuk karena penambahan

alum dan soda abu

Bentuk : Tangki dengan bagian bawah konis

Bahan konstruksi : Carbon Steel, SA-283, grade C

Jumlah : 1 unit

Kondisi operasi : Temperatur = 30°C

Tekanan = 1 atm Spesifikasi :

Tinggi clarifier : 3,04 m

Volume clarifier : 3858,22 m3

Tinggi konis : 1,01 m

Tinggi shell : 2,03 m

Tebal baja shell : 0,474 in

Daya motor : 13 Hp

7.4.12 Tangki Utilitas - 01 (TU-01)

Fungsi : Menampung air dari clarifier

Bentuk : Silin