MANAJEMEN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

SITI LENY PUSPASARI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

yang berjudul :

Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang Melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara

adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka

pada tugas akhir ini.

Bogor, Februari 2013

ABSTRACT

SITI LENY PUSPASARI. Agribusiness Development Strategy of Potato Commodity through Management Resource Approach in Banjarnegara District. Under direction of HARTRISARI HARDJOMIDJOJO and MA‟MUN SARMA.

Horticulture is one of the agriculture sub-sector which is potential to be developed, because it has quite high economic value and added value compared to other commodities. One of horticultural commodity namely potato (Solanum Tuberosum) is a vegetable, which has an important role to fulfill food needs. Potato has potential and good prospect to support food diversification program in order to achieve sustainable food security. Potato commodity is one of the best commodities in Banjarnegara district. Generally, this study aimed to make operational recommendation for agribusiness development strategy of potato commodity through management resource approach in Banjarnegara district. The study was aimed to 1) identify factors, that effect the agribusiness development of potato commodity through management resource approach in Banjarnegara district, 2) formulate agribusiness development strategy of potato commodity in Banjarnegara district and 3) determine the priority of alternative strategy for the agribusiness development of potato commodity in Banjarnegara district. Based on prospective analysis that there are 10 factors that effect the agribusiness development of potato commodity in Banjarnegara district. Agribusiness development strategy of potato commodity through management resource approach in Banjarnegara district is based on scenarios that the agribusiness will grow in the future. Based on analytical hierarchy process (AHP), the most influential factor in formulating agribusiness development strategy of potato commodity in Banjarnegara district is productivity.

RINGKASAN

SITI LENY PUSPASARI. Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang Melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara. Dibimbing oleh Hartrisari Hardjomidjojo sebagai Ketua dan

Ma‟mun Sarma sebagai Anggota.

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Komoditas hortikultura mempunyai peran strategik terutama dalam upaya pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penyediaan lapangan kerja.

Salah satu komoditas hortikultura umbi adalah kentang (Solanum tuberosum) merupakan komoditas sayuran yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Walaupun bukan merupakan makanan pokok umumnya penduduk Indonesia, peran kentang sebagai bahan pangan makin meningkat, baik dikonsumsi sebagai produk segar maupun olahan. Kentang memiliki potensi dan prospek yang baik untuk mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Komoditas Kentang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Tanaman kentang menempati urutan pertama komoditas sayuran dengan luas pertanaman paling banyak dibandingkan komoditas lainnya. Komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara merupakan komoditas yang mempunyai kestabilan harga dan permintaan pasar tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi operasional strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang melalui pendekatan sumber daya manajemen di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan khusus penelitian ini adalah : 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis komoditas kentang melalui pendekatan sumber daya manajemen di Kabupaten Banjarnegara; 2) merumuskan strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara; dan 3) menentukan prioritas alternatif strategi untuk pengembangan agribisnis kentang di Kabupaten Banjarnegara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis prospektif dan analytical hierarchy process (AHP). Analisis prospektif merupakan analisis yang dilakukan untuk mengeksplorasi kemungkinan yang akan muncul di masa mendatang, sehingga dapat dipersiapkan tindakan strategis yang harus dilakukan. Kemudian untuk menentukan prioritas alternatif strategi dianalisis dengan menggunakan metode AHP.

Strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang melalui pendekatan sumber daya manajemen di Kabupaten Banjarnegara disusun berdasarkan skenario-skenario yang mungkin terjadi di masa datang. Skenario yang terpilih adalah skenario optimis.

©Hak Cipta milik IPB, tahun 2013 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOMODITAS

KENTANG MELALUI PENDEKATAN SUMBER DAYA

MANAJEMEN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

SITI LENY PUSPASARI

Tugas Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Program Studi Industri Kecil Menengah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tugas Akhir : Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang Melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara

Nama Mahasiswa : Siti Leny Puspasari Nomor Pokok : P054110165

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA Ketua

Dr.Ir. Ma‟mun Sarma, MS, M.Ec Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Industri Kecil dan Menengah

Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr.Ir.H. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga Tugas Akhir ini berhasil diselesaikan, dengan judul Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang Melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara.

Penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA, selaku Ketua Komisi Pembimbing. 2. Dr. Ir. Ma‟mun Sarma, MS, M.Ec, selaku Anggota Komisi Pembimbing.

3. Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA selaku Penguji Luar Komisi sekaligus Ketua Program Magister Profesional Industri Kecil Menengah. 4. Staf Pengajar dan karyawan Sekretariat Program Studi Magister Profesional

Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 5. Prof (Riset). Suyanto Pawiroharsono Perekayasa Utama Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi; Dr. Masrizal Peneliti/Pemulia Tanaman Badan

Teknologi Nuklir Nasional; Dr. Ir. Harsi D. Kusumaningrum Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, yang telah membantu

selama pengumpulan data.

6. Ir. Agus Widodo, MM Kepala Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara; Ir. Suhari Pengawas Benih Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara; Muhammad Mudasir Ketua Asosiasi Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng; Amin Didik Hartoji, SE Ketua Asosiasi Penangkar Benih Kentang Kabupaten Banjarnegara atas segala informasi yang telah diberikan.

7. Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan dukungannya.

9. Rekan-rekan sekretaris Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi, terima kasih atas kebersamaannya.

10.Seluruh rekan dan sanak saudara yang telah membantu, memberikan dorongan, dan doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang memerlukan.

Bogor, Februari 2013

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xx

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah... 5

1.3 Tujuan... 7

II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1 Budidaya Kentang ... 8

2.2 Pengertian Agribisnis ... 13

2.3 Sumber Daya Manajemen ... 15

2.4 Manajemen Strategi... 17

2.5 Analisis Prospektif ... 19

2.6 Analitycal Hierarchy Process ... 24

2.7 Penelitian Terdahulu ... 27

III METODE PENELITIAN ... 29

3.1 Kerangka Pemikiran ... 29

3.2 Pengumpulan Data ... 31

3.3 Pengolahan Data dan Analisis Data ... 33

3.3.1 Analisis Prospektif ... 33

3.3.2 Metode AHP ... 37

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 41

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian... 41

4.1.1 Letak Geografis ... 41

4.1.2 Iklim ... 42

4.1.3 Demografi... 43

4.1.4 Luas dan Penggunaan Lahan ... 44

4.1.5 Potensi Wilayah... 44

4.2 Identifikasi Sumber Daya Manajemen ... 45

4.3 Analisis Pengaruh Langsung Antar Faktor ... 49

4.4 Formulasi Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang . 56 4.5 Analisis Pemilihan Alternatif Strategi... 64

4.5.1 Hasil Pengolahan Data dengan AHP secara Horizontal... 64

4.5.2 Hasil Pengolahan Data dengan AHP secara Vertikal... 75

4.6 Hubungan Alternatif Strategi dengan Faktor Output ... 86

4.7 Rekomendasi Operasional ... 87

V SIMPULAN DAN SARAN ... 98

5.1 Simpulan... 98

5.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 100

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Perkembangan Produksi Hortikultura dari Tahun 2007-2011 ... 2

2 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kentang Nasional dari Tahun 2007-2011 ... 3

3 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kentang di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ... 4

4 Tahapan Analisis Prospektif ... 20

5 Keuntungan Metode AHP ... 25

6 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang ... 27

7 Analisis Pengaruh Langsung Antar Faktor ... 34

8 Pedoman Penilaian Analisis Prospektif ... 35

9 Penilaian Kriteria Berdasarkan Skala Perbandingan Saaty ... 39

10 Contoh Matriks Perbandingan Kriteria ... 39

11 Data Wilayah Administratif Kabupaten Banjarnegara ... 42

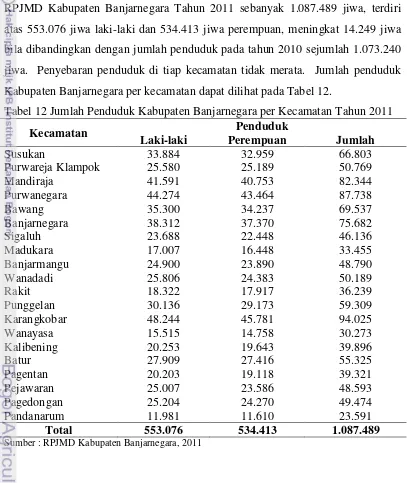

12 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara per Kecamatan Tahun 2011 ... 43

13 Definisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 47

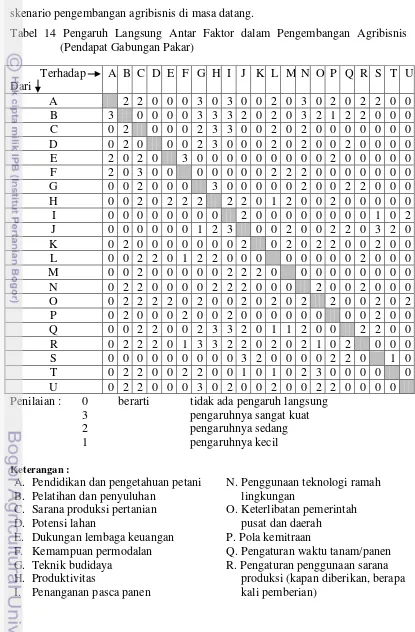

14 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari Pendapat Gabungan Pakar ... 52

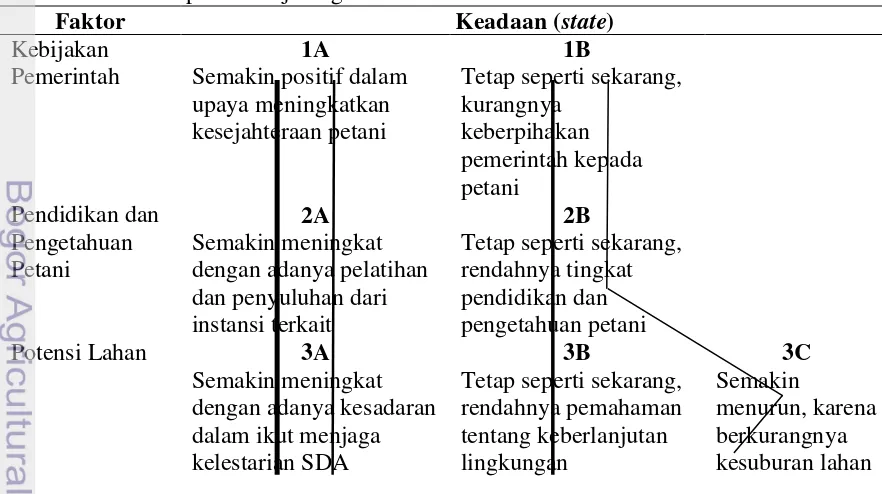

15 Pemetaan Keadaan Faktor Penentu Pengembangan Agribisnis Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 57

16 Skenario Pengembangan Agribisnis Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 59

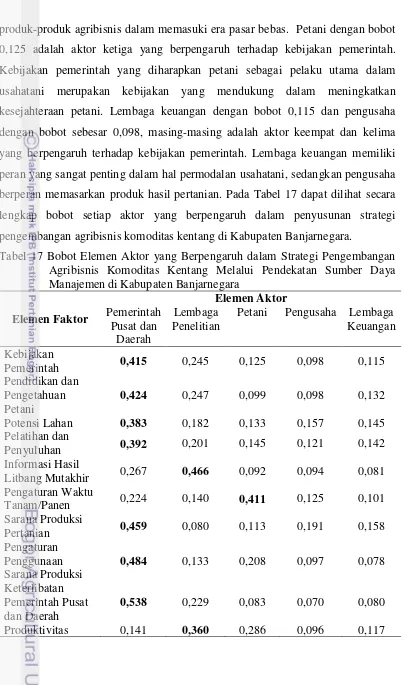

17 Bobot Elemen Aktor yang Berpengaruh dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 65

18 Bobot Elemen Tujuan yang Berpengaruh dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 70

19 Bobot Elemen Tujuan yang Berpengaruh dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 72

20 Bobot dan Prioritas Faktor-Faktor dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 75

21 Bobot dan Prioritas Aktor yang Berperan dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 79

22 Bobot dan Prioritas Tujuan yang Ingin Dicapai dalam Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Diagram Agribisnis sebagai Sistem ... 15

2 Skema Proses Manajemen Strategi ... 18

3 Kerangka Pemikiran ... 30

4 Diagram Pengaruh dan Ketergantungan Sistem ... 36

5 Diagram Alir Metode AHP ... 38

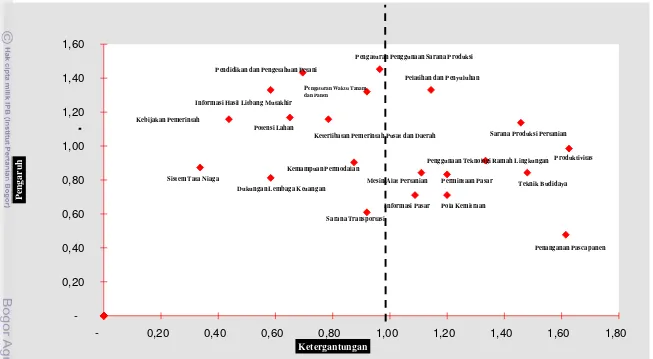

6 Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem yang dikaji... 54

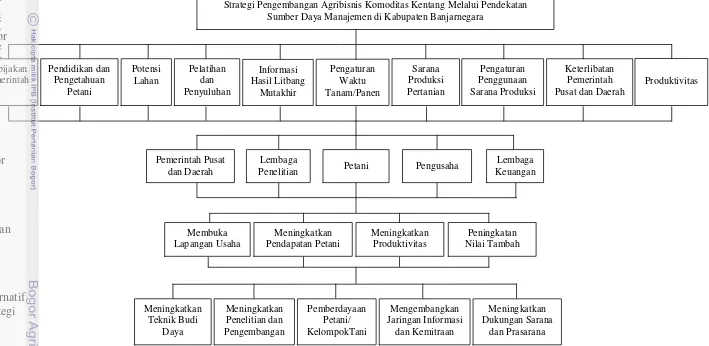

7 Hirarki Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara ... 62

8 Hasil Pengolahan Vertikal Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang melalui Pendekatan Sumber Daya Manajemen di Kabupaten Banjarnegara ... 85

9 Formulasi Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara ... 88

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Kuesioner Penelitian ... 103 2 Kuesioner Analisis Prospektif ... 104 3 Kuesioner AHP ... 108 4 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 1 ... 133 5 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 1 ... 134 6 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 2 ... 135 7 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 2 ... 136 8 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 3 ... 137 9 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 3 ... 138 10 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 4 ... 139 11 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 4 ... 140 12 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 5 ... 141 13 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 5 ... 142 14 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 6 ... 143 15 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

pada Sistem yang Dikaji menurut Pakar 6 ... 144 16 Pengaruh Langsung Antar Faktor dalam Pengembangan Agribisnis dari

Pendapat Pakar 7 ... 145 17 Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beragam serta berpotensi untuk dikembangkan. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomis dan nilai tambah relatif tinggi dibandingkan

dengan komoditas lainnya. Hortikultura berperan sebagai : (1) sumber pangan; (2) sumber pemenuhan gizi masyarakat; dan (3) sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumber daya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat (Dirjen Hortikultura, 2011).

Komoditas hortikultura mempunyai peran strategik, terutama dalam upaya pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penyediaan lapangan kerja. Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berkembang pesat di Indonesia, baik dari segi jumlah produksi maupun mutunya. Sayuran dan buah-buahan merupakan komoditas yang esensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan kalori, vitamin, mineral, serat, dan anti oksidan alami (Direktorat BPSTO, 2011). Seiring dengan perkembangan tingkat kehidupan manusia yang semakin baik dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dengan gizi yang cukup semakin meningkat, maka permintaan berbagai produk sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan.

Secara umum produksi hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan menunjukkan perkembangan yang positif. Dari tahun 2007 hingga 2011, rata-rata produksi buah-buahan dan sayuran meningkat masing-masing 1,11 persen dan

Tabel 1 Perkembangan Produksi Hortikultura Tahun 2007-2011

Komoditas Produksi

2007 2008 2009 2010 2011

Buah-buahan

(ton) 19 742 506 20 395 521 20 785 666 17 519 277 20 132 456 Sayuran (ton) 9 455 464 10 035 094 10 628 285 10 706 386 10 871 224 Tanaman hias

(tangkai) 198 363 699 228 965 962 295 361 613 406 240 349 513 102 124 Biofarmaka (kg) 474 911 940 465 257 355 472 863 015 418 683 635 398 481 627 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012

Salah satu komoditas hortikultura yaitu kentang (Solanum tuberosum) merupakan komoditas sayuran yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kentang merupakan sumber kalori dan mineral yang penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta mempunyai nilai ekonomi cukup baik. Walaupun bukan merupakan makanan pokok umumnya penduduk Indonesia, peran kentang sebagai bahan pangan makin meningkat, baik dikonsumsi sebagai produk segar maupun olahan. Pada masa mendatang, kentang diharapkan menjadi pangan alternatif sumber karbohidrat dan protein untuk membantu menguatkan ketahanan pangan. Kentang mengandung protein paling tinggi dibandingkan dengan umbi-umbi lainnya. Ini menunjukkan bahwa kentang memiliki potensi dan prospek yang baik untuk mendukung program diversifikasi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan (Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2008).

Kentang merupakan lima kelompok besar makanan pokok dunia selain gandum, jagung, beras, dan terigu. Kentang merupakan sumber karbohidrat dengan vitamin dan mineral cukup tinggi. Tiap 100 g kentang mengandung protein 2 g, lemak 0.3 g, karbohidrat 19.1 g, kalsium 11 mg, fosfor 56 mg, serat 0.3 g, besi 0.3 mg, vitamin B1 0.09 mg, vitamin B2 0.03 mg, vitamin C 16 mg, dan niasin 1.4 mg (Adawiyah, 2011).

Tabel 2 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kentang Nasional 2007-2011

Tahun Indikator

Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)

2007 62 375 1 003 732 16,09

2008 64 151 1 071 543 16,70

2009 71 238 1 176 304 16,51

2010 66 531 1 060 805 15,94

2011 59 882 955 488 15,96

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012

Wilayah di Indonesia yang menjadi sentra produksi kentang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra produksi kentang dengan luas panen terbesar (Lampiran 19). Salah satu wilayah di Jawa Tengah yang merupakan sentra penghasil kentang yaitu Dataran Tingi Dieng. Secara administratif, Dataran Tinggi Dieng berada di dua wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 3 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kentang di Kabupaten Banjarnegara

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)

2006 6 902 116 084 16,82

2007 6 361 96 468 15,17

2008 8 434 133 418 15,82

2009 9 060 125 077 13,81

2010 7 339 109 613 14,94

2011 7 300 997 563 13,70

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, 2012

Agribisnis sayuran yang mengandung arti usaha sayuran secara komersial dan berkelanjutan adalah suatu konsep yang ideal, hidup, dinamis dan

berkembang, serta memberikan keuntungan bagi banyak pihak (manusia serta lingkungan biotik dan abiotik) sehingga dampak akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Fungsi kentang sampai saat ini masih sebagai sayuran pelengkap makanan pokok nasi sehingga ketersediaannya di pasar tidak sebanyak beras. Bila ketersediaan kentang dapat ditingkatkan melalui sistem agribisnis yang tertata dan terencana, maka bukan hanya masalah rawan pangan dan rawan gizi yang dapat diatasi, tetapi juga akan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Kentang merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan (cash crop) bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang dan petani yang membudidayakannya. Kentang adalah makanan yang bernilai gizi tinggi dan lengkap serta dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Kentang juga merupakan salah satu makanan siap hidang (instant food) dan cepat hidang (fast food) di Indonesia saat ini. Permintaan kentang terus meningkat sementara pasokannya masih kurang, sehingga perluasan budidaya kentang masih dapat terserap pasar (Gunarto, 2003). Kendala utama yang dihadapi dalam agribisnis kentang di Indonesia adalah sulitnya memperoleh benih bermutu. Selain itu, adopsi benih kentang bermutu oleh petani kentang diberbagai daerah relatif rendah. Harga benih kentang bersertifikat yang relatif mahal dibanding benih kentang yang dibuat sendiri oleh

sama. Penggunaan benih tidak bersertifikat mengakibatkan produksi kentang masih rendah.

Penurunan produktivitas kentang yang terjadi di tingkat petani dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti adanya ketidakefisienan dalam penggunaan faktor produksi, kondisi lahan yang semakin rusak akibat penggunaan pestisida dan obat-obatan yang berlebihan, serta rendahnya kualitas benih yang digunakan. Bagi petani kentang, benih merupakan input yang paling penting dan dapat memberikan dampak besar terhadap hasil produksi (Andarwati, 2011).

Kebijakan impor kentang oleh pemerintah merugikan petani. Harga kentang impor lebih murah daripada harga yang dijual petani, sehingga harga jual kentang ditingkat petani mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan banyak petani yang

menunda panen hingga ada perbaikan harga, dengan resiko diserang hama sehingga kualitas memburuk.

Petani di sentra-sentra produksi kentang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kentang nasional. Beberapa syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah melakukan pendampingan dan pendidikan secara terus- menerus kepada petani, dan memastikan ketersediaan benih kentang yang berkualitas.

1.2 Perumusan Masalah

Dataran Tinggi Dieng merupakan suatu kawasan pegunungan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2.000m dpl, suhu berkisar 15o-20°C di siang hari dan 10°C di malam hari. Secara administratif Dieng terbagi menjadi dua bagian wilayah, sebagian wilayahnya masuk dalam Kabupaten Banjarnegara (Dieng Kulon) dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Wonosobo (Dieng Wetan).

Terjadi penurunan produktivitas kentang dari tahun ke tahun, antara lain disebabkan oleh benih bermutu yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sulit didapatkan, harganya relatif mahal, tingginya biaya produksi untuk usahatani kentang, dan tingkat pengetahuan petani yang masih rendah dalam menerapkan teknologi, termasuk teknik pengendalian hama dan penyakit, serta rendahnya pemahaman tentang keberlanjutan lingkungan mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya yang ada di kawasan Dieng.

Penanaman kentang secara besar-besaran di Dieng selama puluhan tahun telah merusak lingkungan di kawasan tersebut. Tingkat kesuburan tanah jauh menurun, erosi tanah terjadi secara merata, dan bukit-bukit mudah longsor. Selain

itu, sumber air semakin kecil dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida secara besar-besaran telah mengancam kesehatan warga setempat. Namun demikian, petani masih belum dapat melepaskan ketergantungan pada kentang. Dari tahun ke tahun luasan tanaman kentang makin bertambah. Pola tanam yang dilakukan petani kentang dengan mengolah lahan pada kemiringan lebih dari 300 dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Di samping itu, pola tanam kentang-kentang-kentang merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas kentang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pengembangan agribisnis

komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara ?

2. Bagaimana strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara ?

3. Bagaimana prioritas alternatif strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara ?

1.3 Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi operasional strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang melalui

pendekatan sumber daya manajemen di Kabupaten Banjarnegara. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara.

2. Menyusun skenario strategi pengembangan agribisnis komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan skenario-skenario yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Budidaya Kentang

Setiadi (2009) mengemukakan Solanum tuberosum, nama lain dari kentang. Kentang merupakan tanaman dikotil yang bersifat semusim, termasuk famili Solanaceae, dan memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Tanaman kentang berbentuk semak atau herba. Batangnya berada diatas permukaan tanah,

ada yang berwarna hijau, kemerah-merahan, atau ungu tua. Warna batang ini dipengaruhi oleh umur tanaman dan keadaan lingkungan. Pada kesuburan tanah yang baik atau lebih kering, biasanya warna batang tanaman yang lebih tua akan lebih menyolok. Bagian bawah batangnya bisa berkayu sedangkan batang tanaman muda tidak berkayu sehingga tidak terlalu kuat dan mudah rubuh.

A. Klasifikasi Kentang

Berikut ini klasifikasi ilmiah kentang : Kerjaan/Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta/Spermatophyta

Kelas : Magnoliopsida/Dicotyledonae (berkeping dua) Subkelas : Asteridae

Ordo : Solanales/Tubiflorae (berumbi) Family : Solanaceae (berbunga terompet)

Genus : Solanum (daun mahkota berletakan satu sama lain)

Seksi : Petota

Spesies : Solanom tuberosum

Nama binomial : Solanum tuberosum LINN (Solanum tuberosum L) B. Botani Kentang

1. Batang dan Akar

batang utama. Sedangkan yang berasal dari umbi akan menghasilkan lebih dari satu batang tanaman.

Akarnya memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang bisa menembus sampai kedalaman 45cm. Sedangkan akar serabutnya tumbuh menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah dangkal. Akar berwarna keputih-putihan, halus dan berukuran sangat kecil. Dari akar-akar ini ada akar yang akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi bakal umbi (stolon) dan akhirnya menjadi umbi.

2. Daun, Bunga, dan Buah

Daun-daun pertama berupa daun tunggal, daun berikutnya berupa daun majemuk imparipinnate dengan anak daun primer dan anak daun sekunder. Posisi tangkai daun utama terhadap batang bervariasi. Pada tangkai daun utama terletak helaian anak daun primer dan sekunder yang berbeda-beda dalam bentuk, ukuran, dan warna. Pada dasarnya, daun majemuk kentang mempunyai tunas ketiak yang dapat berkembang menjadi cabang sekunder, dengan sistem percabangan simpodial.

Bunganya berjenis kelamin dua (bunga sempurna), ukurannya kecil (kira-kira 3cm), berwarna putih kekuning-kuningan, atau ungu kemerah-merahan, tumbuh di ketiak daun teratas. Daun kelopak (calyx), daun mahkota (corrola), dan benang sari (stamen), masing-masing berjumlah lima buah dengan satu buah putik (pistilus) yang mempunyai sebuah bakal buah yang berongga dua buah (locule). Daun mahkota berbentuk terompet yang pada ujungnya berbentuk bintang.

Benang sari bunga kentang berwarna kekuning-kuningan dan melingkari tangkai putik. Kedudukan kepala putik bisa lebih rendah, sama tinggi, atau lebih tinggi dari cone kepala sari. Kepala sari kelima benang sari membentuk satu cone yang berwarna kuning terang (pada bunga yang jantan mandul warnanya kuning hijau). Kepala sari ini berisi tepung sari bila sudah kering bisa diterbangkan oleh angin. Biasanya, tepung sari masak lebih dulu

Satu minggu setelah penyerbukan, bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah. Buah berwarna hijau tua sampai keungu-unguan, berbentuk bulat, berukuran kira-kira 2,5cm, dan berongga dua. Buah mengandung 500 bakal biji yang nantinya menjadi biji hanya 10 – 300 biji. Buah bisa dipanen pada umur 6 – 8 minggu setelah penyerbukan.

3. Bakal Umbi dan Umbi

Stolon atau bakal umbi terletak pada batang di bawah permukaan tanah. Umbi terbentuk dari pembesaran bagian ujung stolon yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Menurut Sunarjono (2007), umbi kentang merupakan gudang makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan mineral yang merupakan hasil fotosintesis. Pada bagian ujung umbi (nose) terdapat banyak mata yang bersisik, sedangkan pada bagian pangkalnya (heel) atau tangkai umbi tidak ada matanya. Mata umbi tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Satu mata umbi bisa menghasilkan satu batang utama atau lebih. Bentuk umbi umumnya mencirikan varietas kentang yang ditanam. Selain bentuk umbi, untuk mencirikan varietasnya adalah kedalaman mata tunas, warna kulit, dan warna daging umbi.

C. Syarat Tumbuh

1. Tanah dan Ketinggian Tempat

Tanaman kentang hanya tumbuh dan produktif pada jenis tanah ringan yang mengandung sedikit pasir dan kaya bahan organik. Contohnya, tanah andosol (vulkanik) yang mengandung abu gunung berapi dan tanah lempung berpasir (margalit). Jenis tanah mempengaruhi kandungan karbohidrat umbi kentang. Pada umumnya tanaman kentang yang dikembangkan di tanah berlempung mempunyai kandungan karbohidrat lebih tinggi dan rasanya lebih enak. Tanaman kentang tumbuh baik di daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan elevasi 800-1.500m dpl.

2. Iklim

Faktor iklim meliputi komponen suhu udara, curah hujan, kelembapan,

penguapan tanah, serta vegetasi di daerah itu. Tanaman kentang menghendaki suhu udara harus dingin, antara 15-22oC (optimumnya 18-20oC) dengan kelembapan udara 80-90%.

Tanaman kentang memerlukan banyak air, terutama pada stadia berbunga, tetapi tidak menghendaki hujan lebat yang berlangsung terus-menerus. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kentang adalah 2.000-3.000mm/tahun. Hujan lebat yang berkepanjangan menghambat pancaran sinar matahari, memperlemah energi surya, hingga fotosintesis tidak berlangsung optimal. Hal ini menyebabkan umbi yang berbentuk kecil dan produksinya rendah.

Tanaman kentang juga tidak menyukai daerah yang banyak mendung

dan berkabut. Sebaliknya, tanaman kentang menghendaki sinar matahari penuh (60-80%) yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Di daerah yang berkabut, proses fotosintesis terhambat dan mendorong timbulnya penyakit busuk daun yang disebabkan oleh cendawan. Demikian pula daerah yang banyak terjadi angin rebut (lesus dan taifun) dapat merusak tanaman kentang, hingga kemampuan membentuk umbi berkurang. Tanaman kentang tumbuh pada tanah dengan pH tanah antara 5-5,5.

D. Teknik Bertanam Kentang 1. Penyiapan Lahan

Lahan untuk bertanam kentang hendaknya bersih dari semak dan sisa-sisa akar tanaman sebelumnya. Tanah diolah dengan traktor atau cangkul sampai halus dan bersih ari gulma. Kedalaman mengolah tanah antara 30-40 cm. Pengolahan tanah sagat penting untuk membuat strukturnya menjadi remah. Tanaman kentang menghendaki tanah yang gembur dengan aerasi yang baik.

2. Penyiapan Pupuk Kandang

Lahan yang telah diolah lalu diberi pupuk kandang atau kompos matang. Pupuk kandang atau kompos tersebut umunya ditebarkan secara

dengan arah timur-barat. Pupuk yang dibutuhkan setiap satu hektar lahan adalah 20-40 ton atau 0,5-0,8 kg/tanaman.

3. Penyediaan Bibit Umbi Bertunas

Setiap hektar lahan kentang membutuhkan umbi bibit sebanyak 1200-2000 kg. Bibit kentang yang disiapkan sebaiknya berasal dari varietas unggul dan berkualitas baik. Berat bibit umbi yang ideal adalah antara 30-60 gram. Biasanya bibit yang dibeli di toko bibit belum siap tanam. Umbi tersebut masih memerlukan masa istirahat selama beberapa bulan supaya bertunas dan dapat ditanam. Lama istirahatnya antara 3-6 bulan, tergantung varietas dan suhu gudang.

4. Penyediaan Pupuk Buatan dan Pestisida

Pada budidaya kentang, pupuk buatan berupa N, P, dan K diberikan secara bersamaan dengan waktu tanam. Banyaknya pupuk yang dibutuhkan setiap hektar adalah urea 300 kg dan SP-36 300 kg, dan lebih baik ditambahkan KCl 100 kg. Pupuk buatan umumnya digunakan dengan dosis seperti berikut : N 90-180 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha, dan K2O 90-140 kg/ha. Selain itu, tanaman juga membutuhkan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Pestisida yang umum digunakan adalah insektisida 3 liter, fungisida 3 liter, dan furadan 3G sebanyak 30 kg/ha.

5. Penanaman

Sebelum dilakukan penanaman, pupuk kandang diletakkan dalam alur berjarak 25-30cm, dengan dosis 0,5-0,8 kg/titik. Selanjutnya, umbi bibit diletakkan satu per satu di atas pupuk kandang. Dengan demikian jarak tanamnya menjadi 25x80cm atau 30x70cm dan populasi tanamannya masing-masing 50.000/Ha atau 47.000/Ha.

Setelah itu, disusul pupuk buatan sebanyak 14-15 gr/tanaman yang terdiri dari campuran urea, SP36, dan KCl. Pupuk buatan tersebut diletakkan di samping kanan dan kiri bibit umbi. Selain itu, untuk mencegah serangan hama orong-orong atau anjing tanah dapat ditambahkan Furadan 3G sebanyak

6. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman dalam usahatani kentang meliputi beberapa kegiatan, yakni mendangir kebun (mencangkuli tanah disekitar tanaman), menyiram, dan mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT). 7. Pemanenan

Umur panen kentang sekitar 110-120 hari. Namun, untuk umbi bibit tanaman dimatikan lebih awal, yakni sebelum daunnya mati atau menguning. Pemungutan hasil umbi kentang sebaiknya dilakukan setelah umbi benar-benar tua, cirinya : (a) daunnya menguning rata; (b) kulit umbi sudah kuat, tidak mudah lecet, sehingga tidak gampang terluka jika terkena gesekan. Setelah kering dan bersih dari tanah, umbi dimasukkan dalam keranjang

bambu, kotak kayu, atau kotak plastik. Setelah itu harus segera diangkut ke gudang untuk disimpan atau dilakukan grading dan sortasi. Gudang penampungan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sebaiknya bersuhu dingin dan lembap, yakni antara 18-20oC dan kelembapan 75-90%. Sortasi dilakukan untuk memisahkan umbi yang cacat dan busuk. Sementara itu, umbi-umbi yang mulus dan sehat dikelompokkan berdasarkan ukuran umbinya atau grading. Dalam pelaksanaannya, sortasi dan grading umbi biasanya dilakukan bersamaan supaya lebih efisien.

2.2 Pengertian Agribisnis

Bahan pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahan tersebut tercipta dari suatu sistem yang mencakup kegiatan-kegiatan atas bahan masukan (input), produksi (farm), pengolahan (processing), dan pemasaran bahan pangan (output factor). Sistem tersebut dimulai dari berbagai kegiatan dalam sektor barang perlengkapan pertanian yang memasok berbagai macam input produksi barang dan jasa (sarana produksi pertanian-saprotan) kepada usahatani, kemudian kegiatan pemrosesan/pengolahan, pemasaran/tata niaga, dan distribusi barang kebutuhan untuk memuaskan

Menurut Firdaus (2010), agribisnis digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem berikut :

1. Subsistem pembuatan, pengadaan, dan penyaluran berbagai sarana produksi (farm supplier) seperti bibit, benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian, bahan bakar, dan kredit. Pelaku kegiatan ini antara lain perusahaan swasta, koperasi, lembaga pertanian, bank atau perorangan.

2. Subsistem kegiatan produksi dalam usahatani yang menghasilkan berbagai produk pertanian seperti bahan pangan, hasil perkebunan, daging, telur, ikan, dan lain-lain. Usahatani mencakup semua bentuk organisasi produksi mulai dari yang berskala kecil (usahatani keluarga) sampai yang berskala besar (perkebunan, peternakan), termasuk budidaya pertanian yang menggunakan

lahan secara intensif seperti akuakultur, florikultur, hidroponik, dan lain-lain. Pelaku kegiatan ini antara lain petani, perusahaan swasta, koperasi, lembaga pemerintah. Teknologi yang digunakan bervariasi, mulai dari yang tradisional sampai dengan yang canggih sehingga corak usahataninya pun berbeda-beda. Ada yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri beserta keluarga, yang disebut usahatani subsistem; ada pula yang memang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, yang disebut usahatani komersial/perusahaan pertanian.

3. Subsistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyaluran berbagai produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya ke konsumen. Pelaku kegiatan ini antara lain perusahaan swasta, koperasi, lembaga pemerintah, bank, atau perorangan.

Pasaribu (2012) mengemukakan bahwa agribisnis merupakan bisnis yang berbasis pertanian. Agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor utama yang saling tergantung secara ekonomis, yaitu sektor masukan (input), produksi (farm), dan sektor keluaran (output). Definisi agribisnis adalah keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian di lahan pertanian sampai dengan

berupa kegiatan ekonomi input, produksi, informasi, dan teknologi; (2) subsistem usahatani yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; (3) subsistem agribisnis pengolahan; (4) subsistem pemasaran, dan (5) subsistem penunjang yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.

Subsistem (komponen) agroindustri hilir dan agriservis dikategorikan sebagai input karena fungsinya memasok input untuk subsistem lainnya di dalam komponen proses. Subsistem agriproduksi yang identik dengan usahatani adalah unit-unit agribisnis penghasil produk primer. Peran subsistem agriindustri hilir adalah sebagai pengolah produk primer menjadi barang jadi, atau barang antara, sementara peran agriniaga adalah dalam menjalankan fungsi distribusi barang dan

jasa agribisnis. Sebagai sistem, agribisnis mewakili tiga sektor ekonomi yaitu sektor primer (komponen agriproduksi), sektor sekunder (agriindustri), dan sektor tersier (agriservis dan agriniaga). Gambar 1 menunjukkan agribisnis sebagai sistem, dimana pengembangan agribisnis dapat mendorong terwujudnya transformasi struktural (Tatuh diacu dalam Krisnamurthi et al. 2010).

Input Proses Output

Gambar 1 Diagram Agribisnis sebagai Sistem. (Tatuh diacu dalam Krisnamurthi et al. 2010)

2.3 Sumber Daya Manajemen

Menurut Hubeis (2007), sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan manajemen adalah : (1) Man (manusia); (2) Materials (materi); (3) Machines (mesin-mesin); (4) Methods (tata kerja); (5) Money (uang); (6) Markets (pasar); (7) Management (manajemen); (8) Information (informasi); dan (9) Time.

Agriindustri Hulu

Agriservis (Jasa)

Agriproduksi Produksi produk primer :

Pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan

Agriindustri Hilir

Agriniaga Jasa distribusi marketing

Produk : pangan, serat, papan, farmasi, energi,

Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan terlebih dahulu adalah “man” atau manusia. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat ditinjau dari sudut proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian; atau dapat pula ditinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan lain sebagainya. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut, diperlukan manusia.

Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah dan gaji bagi orang-orang yang membuat perencanaan, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa

agar tujuan yang ingin dicapai, bila dinilai dengan uang, lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan, karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa saat ini, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti terlihat sebelum masa revolusi industri tetapi telah terjadi sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu bagi manusia.

Untuk melakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah markets atau pasar. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak akan mungkin tercapai. Salah satu masalah pokok bagi suatu perusahaan industri adalah minimal mempertahankan

perusahaan industri dan umumnya bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba adalah pasar.

Dalam suatu organisasi/perusahaan, baik besar maupun kecil dimana dalam setiap kegiatannya selalu melibatkan kerjasama antar orang, selalu diperlukan kegiatan manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lain.

Penjadwalan proses produksi dibuat mulai dari pembukaan lahan sampai kepada pemanenan dan penanganan pasca panen, terutama untuk komoditas yang memiliki gestation period yang relatif pendek, seperti tanaman hortikultura. Pengorganisasian mengenai sumber daya berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan, terutama menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Oleh karena itu, time merupakan sarana manajemen yang penting bagi suatu usaha.

Penyediaan informasi adalah salah satu fungsi fasilitas yang memegang peranan penting dalam melancarkan proses operasi suatu sistem. Informasi mencakup semua data-data dan informasi yang telah tersusun dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2.4 Manajemen Strategi

Hubeis dan Najib (2008), menjelaskan manajemen strategi sebagai suatu konsep yang terkait dengan faktor waktu melibatkan suatu proses yang kontinyu dan iteratif dalam mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Oleh karena itu, manajemen strategi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan dan berfokus pada sumber daya (alam, manusia, dan buatan) untuk pengembangan jangka panjang

lepas dari interaksi antar kegiatan (perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan) dengan hirarki (pemimpin, sistem, dan diri sendiri) menurut tingkat kerjasamanya (mendesak dan penting).

Selanjutnya Hubeis dan Najib (2008), menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil rumusan dan implementasi pada rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan serta bagaimana mengevaluasi dan melaksanakan tindakan tersebut demi tercapainya tujuan perusahaan, yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi rencana strategi. Secara umum tahapan proses manajemen strategi dapat dilihat

pada Gambar 2.

Umpan Balik

Gambar 2 Skema Proses Manajemen Strategi. (Hubeis dan Najib, 2008)

Menurut David (2010), manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, kuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap : perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur

organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah : (1) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini; (2) pengukuran kinerja; dan (3) pengambilan langkah korektif.

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik karena berlangsung secara

terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utamanya adalah karena kondisi yang dihadapi satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu berubah-ubah pula. Dengan perkataan lain, strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektivitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi. Terdapat dua belas tahap dalam proses manajemen strategi yaitu : (1) perumusan misi organisasi (perusahaan); (2) penentuan profil organisasi; (3) analisis dan pilihan strategi; (4) penetapan sasaran jangka panjang; (5) penentuan strategi induk; (6) penentuan strategi operasional; (7) penentuan sasaran jangka pendek; (8) perumusan kebijaksanaan; (9) pelembagaan strategi; (10) penciptaan sistem pengawasan; (11) penciptaan sistem penilaian; (12) penciptaan sistem umpan balik (Siagian, 2011).

2.5 Analisis Prospektif

Analisis prospektif merupakan adaptasi dari berbagai metode komprehensif yang dikemas dalam suatu kerangka kerja operasional yang

kepentingan perencanaan. Metode ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, konsistensi, keefektifan, relevansi, dapat diulang, beralasan, dan peningkatan kapasitas stakeholders (Godet dan Roubelat diacu dalam Bourgeois dan Jesus 2004). Tabel 4 menunjukkan tahapan analisis prospektif.

Tabel 4 Tahapan Analisis Prospektif

Tahapan Pendekatan

Penentuan/definisi sistem Persiapan awal dan diskusi kelompok (group discussion)

Identifikasi variabel sistem Brainstorming

Definisi variable kunci Diskusi terstruktur

Analisis pengaruh antar variabel Analisis struktural dan kelompok kerja

Interpretasi dari pengaruh dan ketergantungan antar variabel Diskusi kelompok yang didukung dengan grafik dan tabel hasil analisis Pendefinisian kondisi (states) variabel di masa datang Analisis morfologis dan diskusi kelompok

Pembangunan skenario Brainstorming

Penyusunan implikasi strategis dan aksi antisipatif Diskusi terstruktur

Sumber : Bourgeois dan Jesus, 2004

Uraian tahapan analisis prospektif partisipatif adalah sebagai berikut

(Bourgeois dan Jesus 2004):

1. Penentuan/definisi sistem dilakukan sebagai tahap awal dalam temu pakar, dan dilakukan melalui diskusi. Tahap ini penting sebagai pengembangan eksplorasi masa depan, yang terfokus pada wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan batasan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya.

2. Identifikasi variabel sistem dilakukan melalui brainstorming, yang dimulai dengan identifikasi variabel yang memiliki pengaruh terhadap susunan dan evolusi sistem, dari sudut pandang peserta. Untuk menjamin terjadinya partisipasi yang sama, diterapkan teknik visualisasi menggunakan kartu berwarna. Partisipan diminta menulis secara bebas variabel-variabel yang dianggapnya penting, sebanyak satu variabel untuk setiap kartu. Kemudian kartu dikumpulkan dan dipajang pada papan tulis. Kartu yang berisikan opini yang sama persis, dibuang dari pajangan dan diganti dengan satu kartu pengganti. Dalam hal ini, harus terdapat konsensus dari seluruh peserta untuk membuang atau mempertahankan kartu yang dipajang tersebut. Pada tahap ini belum dilakukan diskusi mengenai relevansi dari masing-masing variabel, baru merupakan opini dan konsensus dari partisipan.

Aturan sederhana yang digunakan dalam mendiskusikan kandungan dari opini yang diajukan oleh peserta merupakan variabel atau bukan, adalah: (1) bukan merupakan sebuah kalimat; (2) tidak berbentuk negatif; dan (3) secara umum bukan ekspresi fisik. Jika terdapat variabel yang tidak dapat dinyatakan dalam berbagai kondisi yang berbeda, maka dianggap sebagai variabel yang tidak relevan. Biasanya suatu kondisi dideskripsikan dengan menggunakan kata kualifikasi seperti adjektif, sedangkan variabel bersifat substantif.

4. Dari tahap ini ditetapkan daftar akhir dari keseluruhan variabel sistem, kemudian variabel didefinisikan. Semua variabel yang sudah ditentukan dan didefinisikan, langsung dimasukkan dalam paket lembar kerja perangkat

lunak “Microsoft Excel” yang telah diprogram (hak cipta Bourgeois dan Jesus 2004), untuk analisis selanjutnya.

5. Analisis pengaruh antar variabel dilakukan melalui analisis struktural dan kerja kelompok, peserta diminta untuk menganalisis pengaruh/ketergantungan langsung influence/dependence (I/D) setiap variabel dengan variabel lainnya, dengan menggunakan pendekatan valuasi konsensual. Valuasi pengaruh langsung masing-masing variabel terhadap variabel lainnya, menggunakan

skala dari “0 = tidak ada pengaruh” sampai “3 = berpengaruh sangat kuat”. Nilai-nilai tersebut didiskusikan oleh peserta, dan setelah tercapai kesepakatan, dimasukkan di dalam matriks I/D. Jumlah valuasi tergantung pada jumlah variabel yang telah diidentifikasi, jika terdapat n buah maka ada

n2–n hubungan antar variabel yang harus didiskusikan dan divaluasi.

6. Interpretasi hubungan pengaruh antar variabel dilakukan berdasarkan hasil olahan paket perangkat lunak Microsoft Excel, dengan output berupa tabel dan grafik. Interpretasi tabel skor kekuatan variabel global tertimbang, adalah untuk menentukan peringkat variabel. Variabel yang memiliki skor tertinggi merupakan variabel terkuat, yang memiliki pengaruh tertinggi dan

ketergantungan terendah. Grafik pengaruh langsung dan tidak langsung, juga menunjukkan tingkat kekuatan variabel. Kuadran I (kiri atas) merupakan wilayah variabel penggerak. Kuadran II (kanan atas) merupakan wilayah

keluaran, yang bersifat sangat tergantung dan hanya sedikit pengaruh. Kuadran IV (kiri bawah) merupakan wilayah variabel marjinal, kelompok ini akan dikeluarkan dari analisis. Variabel yang berada pada kuadran I dan II merupakan variabel kuat, dan akan dipilih sebagai variabel penentu dalam analisis selanjutnya.

7. Tahap pendefinisian kondisi variabel di masa depan disebut juga sebagai analisis morfologi, yang bertujuan untuk menjajaki domain masa depan yang mungkin terjadi, serta mengemukakan alternatif-alternatif yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk masing-masing variabel yang telah dipilih, peserta diminta mengidentifikasi beberapa kondisi variabel yang akan terjadi di masa depan, dan fokus terhadap alternatif-alternatif yang kontras

dan saling bebas. Suatu kondisi merupakan sebuah deskripsi dari variabel di masa depan; dan bukan sebagai ukuran dari variabel tersebut. Variabel dan kondisinya disusun dalam bentuk tabel, yang menyajikan dasar bagi penyusunan kombinasi untuk melakukan elaborasi skenario. Peserta juga diminta untuk membuat daftar kombinasi kondisi yang tidak dapat atau sangat sulit terjadi, kemudian dikeluarkan dari pilihan untuk membangun skenario. Untuk mempermudah proses tersebut, masing-masing variabel diberi simbol (misalnya huruf besar) dan masing-masing kondisi diberi simbol angka.

8. Tahap pembangunan skenario, dilakukan melalui penyusunan kombinasi variabel dengan kondisi yang berbeda-beda. Peserta diminta untuk menyusun sejumlah skenario, dengan menyusun kombinasi kode variabel dan kondisinya (hurup dan angka).

9. Penyusunan implikasi strategis dan aksi antisipatif, dilaksanakan dengan menggunakan skenario yang telah dibangun. Masing-masing skenario didiskusikan secara terstruktur dalam suatu kerangka yang meliputi deskripsi skenario, implikasi terhadap varibel kunci lainnya, unsur strategis (yang dapat mempengaruhi evolusi sistem), dan aksi yang mungkin dilakukan. Informasi

Analisis prospektif merupakan salah satu teknik untuk menganalisis beragam strategi yang dapat terjadi di masa depan berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Tujuan dari analisis prospektif adalah mempersiapkan strategi apakah perubahan diperlukan di masa depan.

Analisis prospektif berasal dari bahasa Perancis “la prospective” yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti a preactive dan proactive approach atau foresight, dan dalam bahasa Indonesia berarti “tinjauan ke masa depan” (Godet, 1999). Lebih lanjut dijelaskan, analisis prospektif menekankan pada proses evolusi jangka panjang sehingga waktu menjadi faktor yang sangat utama dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal inilah yang menyebabkan metode ini bukan merupakan peramalan akan tetapi seperangkat skenario yang disusun untuk

mencapai tujuan jangka panjang.

Kata “prospective” digunakan untuk menunjukkan kebutuhan dari sikap yang berorientasi pada masa depan. Sikap itu meliputi : (1) to look far away, melihat jauh ke depan; (2) to look breadthwise, melihat secara luas dan melakukan interaksi; (3) to look in depth, melihat sungguh-sungguh kedalamannya dan menemukan faktor-faktor dan tren yang sangat penting; (4) to take risks, mengambil resiko karena jauh di depan akan terjadi perubahan tak terduga; dan (5) to take care of the mankind, menjaga manusia. Ide dasar tentang “la prospective” adalah bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari, akan lahir dari interaksi antar berbagai pelaku kini dan rencana-rencana. Terdapat empat sikap dalam menanggapi masa depan yaitu passice, re-active, pre-active (anticipacing changes) dan pro-active (provoking changes). Dalam menghadapi langkah perubahan yang bertambah cepat, ketidakpastian masa depan, dan meningkatnya kompleksitas fenomena dan interaksi, antifatalistik, maka sikap preactive dan proactive sangat penting. La prospective mengacu pada pendekatan preactive dan proactive (Godet dan Roubelat, 1996).

Menurut Bourgeois dan Jesus (2004), metode analisis prospektif merupakan alat yang dirancang untuk mengetahui atau menyelidiki dan mengantisipasi

sangat cocok untuk memberikan alternatif kebijakan lokal dan sektoral serta dapat memperkuat kapasitas pemangku kepentingan menjadi lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan masa depannya.

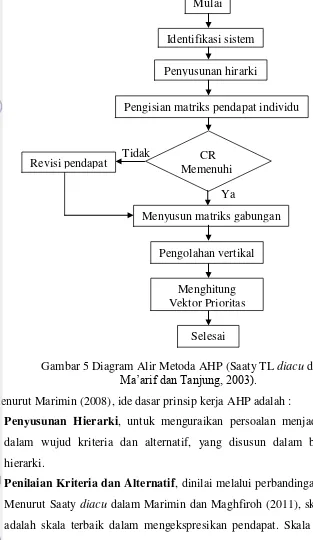

2.6 Analitycal Hierarchy Process

Dalam Ma‟arif dan Tanjung (2003), analitycal hierarchy process (AHP) ditujukan untuk membuat model permasalahan yang tidak terstruktur dan biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah terukur maupun masalah-masalah yang memerlukan pendapat (judgement). Dapat dikatakan juga, AHP merupakan analisis yang digunakan pengambil keputusan untuk dapat memahami kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah decomposition, comparative judgement, synthesis of priority, dan logical consistency.

1. Decomposition

Decomposition yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut. Proses ini dinamakan hirarki.

2. Comparative Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian disajikan dalam bentuk matriks pairwise comparison.

3. Synthesis of Priority

4. Logical Consistency

Konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

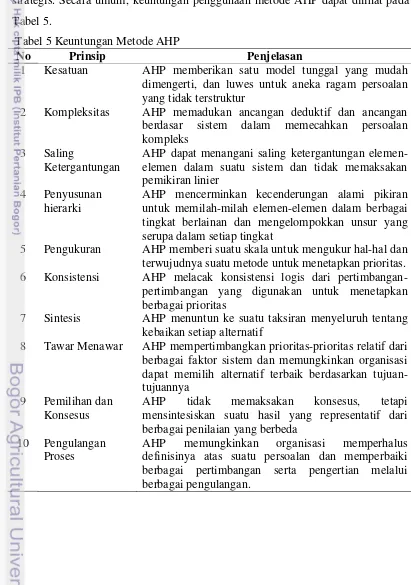

AHP merupakan salah satu tools dalam pemecahan masalah yang bersifat strategis. Secara umum, keuntungan penggunaan metode AHP dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Keuntungan Metode AHP

No Prinsip Penjelasan

1 Kesatuan AHP memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti, dan luwes untuk aneka ragam persoalan yang tidak terstruktur

2 Kompleksitas AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasar sistem dalam memecahkan persoalan kompleks

3 Saling

Ketergantungan

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier

4 Penyusunan hierarki

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat

5 Pengukuran AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan terwujudnya suatu metode untuk menetapkan prioritas. 6 Konsistensi AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas

7 Sintesis AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif

8 Tawar Menawar AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi dapat memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuannya

9 Pemilihan dan Konsesus

AHP tidak memaksakan konsesus, tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda

10 Pengulangan Proses

Menurut Marimin (2008), prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Marimin dan Maghfiroh (2011) mengemukakan hierarki adalah alat yang

paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks. Masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen tersebut secara hirarki, melakukan penilaian terhadap elemen tersebut, dan menentukan keputusan yang akan diambil. Proses penyusunan elemen-elemen secara hirarki, meliputi pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hierarki yang tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampaknya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bantuk saling berkaitan, tersusun, dan suatu puncak atau sasaran utama (ultimate goal). Dari puncak turun ke subfaktor, kemudian ke pelaku (aktor) yang memberi dorongan, turun ke tujuan-tujuan pelaku dan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut dinamakan sebagai alternatif. Dengan demikian, hirarki adalah sistem yang mempunyai tingkatan-tingkatan keputusan berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Abstraksi susunan hirarki keputusan, terdiri atas :

Level 1 : Fokus/Sasaran Utama Level 2 : Faktor (F1 F2 F3) Level 3 : Aktor (A1 A2 A3)

2.7 Penelitian Terdahulu

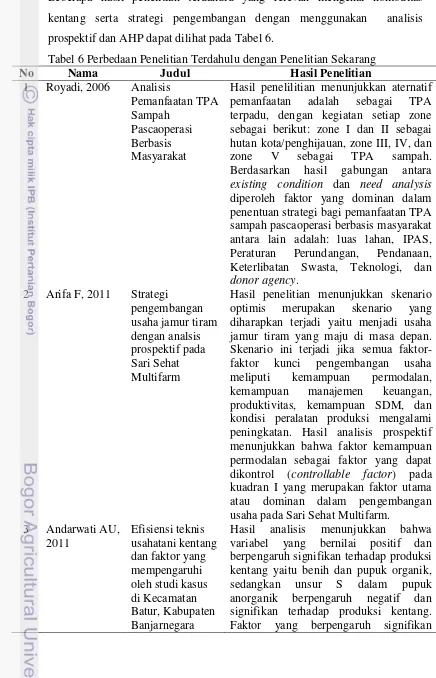

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai komoditas kentang serta strategi pengembangan dengan menggunakan analisis prospektif dan AHP dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No Nama Judul Hasil Penelitian

Hasil penelilitian menunjukkan aternatif pemanfaatan adalah sebagai TPA terpadu, dengan kegiatan setiap zone sebagai berikut: zone I dan II sebagai hutan kota/penghijauan, zone III, IV, dan zone V sebagai TPA sampah. Berdasarkan hasil gabungan antara existing condition dan need analysis diperoleh faktor yang dominan dalam penentuan strategi bagi pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat antara lain adalah: luas lahan, IPAS, Peraturan Perundangan, Pendanaan, Keterlibatan Swasta, Teknologi, dan donor agency.

Hasil penelitian menunjukkan skenario optimis merupakan skenario yang diharapkan terjadi yaitu menjadi usaha jamur tiram yang maju di masa depan. Skenario ini terjadi jika semua faktor-faktor kunci pengembangan usaha meliputi kemampuan permodalan, kemampuan manajemen keuangan, produktivitas, kemampuan SDM, dan kondisi peralatan produksi mengalami peningkatan. Hasil analisis prospektif menunjukkan bahwa faktor kemampuan permodalan sebagai faktor yang dapat dikontrol (controllable factor) pada kuadran I yang merupakan faktor utama atau dominan dalam pengembangan usaha pada Sari Sehat Multifarm.

3 Andarwati AU,

terhadap efisiensi teknis usahatani kentang yaitu umur, pengalaman usahatani, pendidikan formal, dan luas lahan yang dikuasai. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani kentang, maka petani sebaiknya menggunakan benih berkualitas, peningkatan peran penyuluh pertanian, dan bantuan kredit untuk petani.

4 Apriyani M,

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penentu keberhasilan pengembangan usaha keripik pisang dalam rangka peningkatan pangsa pasar dan menjadi produk unggulan Kota Bandarlampung yaitu kemampuan teknis, akses informasi, kemampuan manajerial, proses produksi, dan ketersediaan bahan baku; rekomendasi operasional yang dihasilkan untuk pengembangan usaha keripik pisang di Bandarlampung yaitu peningkatan kemampuan teknis pengusaha, peningkatan akses informasi, peningkatan kemampuan manajerial pengusaha, proses produksi yang lebih modern, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.

III.

METODE PENELITIAN

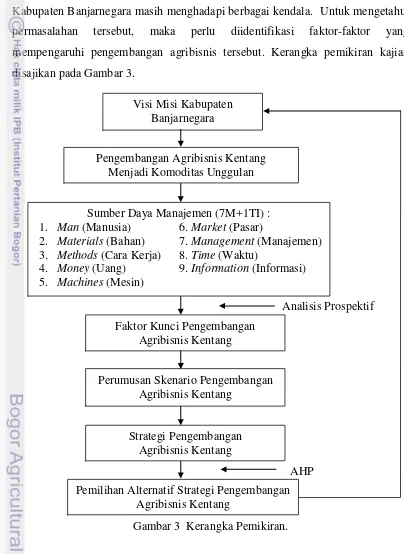

3.1 Kerangka Pemikiran

Pengembangan komoditas kentang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Kentang merupakan komoditas subsektor hortikultura yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Perannya yang penting sebagai salah satu sumber bahan pangan baik dalam bentuk segar maupun olahan,

sumber pendapatan masyarakat, serta sebagai komoditas ekspor Indonesia menjadikan kentang sebagai komoditas yang patut mendapat prioritas perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki kondisi alam yang subur dan topografi yang sesuai untuk budidaya kentang. Di kabupaten ini terdapat Dataran Tinggi Dieng yang merupakan salah satu sentra penghasil kentang. Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa komoditas unggulan pertanian dan kentang merupakan komoditas yang menjadi andalan di kabupaten ini. Visi Kabupaten Banjarnegara “Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia". Misinya adalah (1) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraaan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing; (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; (3) Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius; (4) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (6) Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya,

Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal.

Tujuan pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara

mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta untuk mengembangkan potensi pertanian.

Salah satu upaya untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara, ditempuh melalui pengembangan agribisnis komoditas kentang yang menjadi komoditas unggulan. Pengembangan agribisnis kentang di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi berbagai kendala. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis tersebut. Kerangka pemikiran kajian disajikan pada Gambar 3.

Analisis Prospektif

AHP

Gambar 3 Kerangka Pemikiran. Sumber Daya Manajemen (7M+1TI) : 1. Man (Manusia) 6. Market (Pasar)

2. Materials (Bahan) 7. Management (Manajemen) 3. Methods (Cara Kerja) 8. Time (Waktu)

4. Money (Uang) 9. Information (Informasi) 5. Machines (Mesin)

Visi Misi Kabupaten Banjarnegara

Strategi Pengembangan Agribisnis Kentang

Pemilihan Alternatif Strategi Pengembangan Agribisnis Kentang

Faktor Kunci Pengembangan Agribisnis Kentang

Perumusan Skenario Pengembangan Agribisnis Kentang