PERBEDAAN PENGARUH TEPUNG TEMPE DAN

TEPUNG TAHU TERHADAP ESTROGEN SERUM, BETA

AMILOID SERUM DAN FUNGSI KOGNITIF PADA TIKUS

BETINA DENGAN OVARIEKTOMI

ATIK KRIDAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Estrogen Serum, Beta Amiloid Serum, dan Fungsi Kognitif pada Tikus Betina dengan Ovariektomi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRACT

ATIK KRIDAWATI. Difference Effects of Tempe and Tofu Flours on Serum Estrogen, Serum Amyloid Beta as well as on Cognitive Function of Ovariectomized Female Rats. Supervised by HARDINSYAH, AHMAD SULAEMAN, M. RIZAL M. DAMANIK, TRI BUDI W. RAHARDJO, EEF HOGERVORST.

The aims of this study were to measure the content of isoflavone, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, and protein in tempe and tofu flours, to analized the effect of tempe and tofu flours on serum estrogen and amyloid beta level, and cognitive function in ovariectomized female rats. Seventy two (72) white female Sprague Dawley strain rats, aged 12 months use for this study. Before the intervention all rats had ovariectomy (OVx) surgical treatments and were grouped into 5 intervention groups (each 4 rats): tempe flour, tofu flour, estradiol, casein; and non ovariectomy. Analysis of estrogen serum is using Elisa Reagents Estradiol/ ELISA EIA-2693. Analysis of serum beta amyloid by Elisa Reagent Amyloid Beta Peptide 1-40 (AB1-40) (E90864Ra). Cognitive function was measured using a labyrin. Processing and data analysis, to see the average and the average difference between the treatment groups used One-Way ANOVA with Polynomial Contrass Post Hoc LSD. Analysis of the correlation between variables is done using correlation test. Analysis of the variables that influence cognitive function by Multiple Linear Regression. The results showed that isoflavone content (genestein) in tempe flour (50.558 mg/100 g) two times higher than tofu flour (19.923 mg/100 g). Nutrient content (vitamin B6, vitamin B12, folic acid, and protein) of tempe flour more higher than tofu flour. Nutrient content in soybean flour as follows: vitamin B6 (0.28 mg/100 g), vitamin B12 (0.97 mcg/100 g), folic acid (0.0251 mg/100 g). Nutrient content of tofu flour is vitamin B6 (0.19 mg/100g). Tofu flour not contains vitamin B12 and folic acid. Protein of tempe flour content (41.5%) lower than the tofu (47.4%). Tempe flour group had a significant (P<0.05) increase compared to after OVx (baseline 2), while the increase in serum estrogen of tofu flour group were not significant (P>0.05). Tempe flour group compared with baseline 2 showed a significant decrease (P<0.05), while in the tofu flour group was not significant (P>0.05). Based on the difference test between the tempe flour group with baseline 2 show an increase score in cognitive function significantly (P<0.05), while the tofu group not significantly different (P>0.05). Multiple Linear Regression test results showed that the most variables associated with cognitive function is amyloid beta (P<0.05). Conclusions this study is the content of nutrients and isoflavones (genistein) on tempe flour higher than tofu flour. Intervention by tempe flour can increase serum estrogen and may decrease beta amyloid, abdominal fat and body weight in female rats with ovariectomy. Beta amyloid serum is the variable most associated with cognitive function. Suggested for further research is to measure cognitive function of other aspects such as memory, the content of serotonin, dopamine, plaque on brain.

RINGKASAN

ATIK KRIDAWATI. Perbedaan Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu Terhadap Estrogen Serum, Beta Amiloid Serum, dan Fungsi Kognitif pada Tikus Betina dengan Ovariektomi. Dibimbing oleh HARDINSYAH, AHMAD SULAEMAN, M. RIZAL M. DAMANIK, TRI BUDI W. RAHARDJO, EEF HOGERVORST.

Gangguan fungsi kognitif pada lanjut usia bukan penyakit tetapi dapat dianggap sebagai keadaan praklinis Penyakit Alzheimer (PA), salah satu jenis demensia yang paling banyak terjadi pada lanjut usia. Hasil penelitian pada tempe dan tahu menunjukkan adanya efek pada fungsi kognitif yang berbeda. Perbedaan pengaruh konsumsi tempe dan tahu pada penelitian di atas mungkin karena adanya isoflavon dan kandungan zat gizi lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan isoflavon dan zat gizi (vitamin B12, vitamin B6, asam folat) pada tepung tempe dan tepung tahu, mengetahui pengaruh pemberian tempe dan tahu pada estrogen serum, beta amiloid serum, dan fungsi kognitif.

Penelitian diawali dengan pembuatan tepung tempe dan tepung tahu. Tepung tempe dibuat dengan menggunakan tempe segar dengan masa fermentasi 36 jam berasal dari pabrik tempe di daerah Kramat Jati, Jakarta. Tepung tahu dibuat dengan tahu segar dari pabrik tahu di daerah Dramaga, Bogor. Proses pembuatan tepung tempe dan tepung tahu menggunakan metoda freeze drying. Dan tahap kedua dilakukan analisis kandungan gizi (vitamin B6, vitamin B12, asam folat) dan isoflavon (genestein) tepung tempe dan tepung tahu sebelum digunakan sebagai bahan intervensi. Analisis kandungan zat gizi meliputi: analisis vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat menggunakan metode High Performance Liquid Cromatography (HPLC). Analisis protein menggunakan metode Kjedahl. Analisis isoflavon (genestein) menggunakan metode High Performance Liquid Cromatography (HPLC).

Selanjutnya dibuat ransum untuk intervensi hewan coba. Ransum dibuat dalam bentuk tepung dengan komposisi ransum sesuai dengan rekomendasi the American Institute of Nutrition (AIN-93M) untuk ransum tikus dewasa. Komposisi terdiri dari: protein 14%, mineral 5%, lemak 4%, vitamin 1%, serat 5%, pati 66%, dan air 5%. Kelompok estradiol diberi penambahan etinilestradiol (estrogen sintetik) sebanyak 9x10-3 mg/hari/200 g BB.

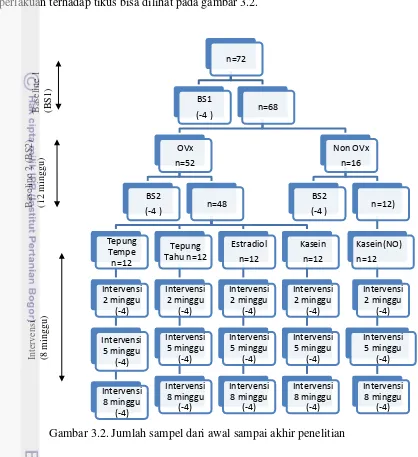

Tahap pengujian dilakukan dengan desain eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pada tikus betina galur Spargue Dawley usia 1 tahun sebanyak 72 ekor. Tikus dikelompokkan menjadi lima yaitu: kelompok tikus yang diberi tepung tempe, tepung tahu, estradiol, kasein, dan non ovariektomi. Pada tikus dilakukan pembedahan ovariektomi sebelum intervensi. Masing-masing kelompok diambil secara random dengan jumlah empat ekor.

timbangan digital presisi 0.01 g. Lemak abdominal diambil pada saat post mortem. Pengukuran dilakukan dengan menimbang lemak abdominal dengan timbangan digital presisi 0.0001 g. Analisis estrogen serum dengan menggunakan metode Elisa Reagen Estradiol ELISA EIA-2693. Analisis beta amiloid serum dengan metode Elisa Reagent Amyloid Beta Peptide 1-40 (Ab1-40)(E90864Ra). Fungsi kognitif diukur dengan menggunakan labirin.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara bertahap yang diawali dengan pengumpulan dan entri data. Analisis rata-rata dan perbedaan rata-rata antara kelompok perlakuan digunakan One Way ANOVA dengan Polynomial Contrass Post Hoc LSD. Analisis korelasi antar variabel dilakukan menggunakan uji korelasi dan analisis variabel yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif dengan Uji Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan isoflavon (genestein) dalam tepung tempe (50.558 mg/100 g) dua kali lebih tinggi dari tepung tahu (19.923 mg/100 g). Kandungan gizi (vitamin B6, vitamin B12, asam folat, dan protein) tepung tempe lebih tinggi dari tepung tahu. Kandungan gizi pada tepung tempe sebagai berikut: vitamin B6 (0.28 mg/100 g), vitamin B12 (0.97mcg/100g), asam folat (0.0251 mg/100 g) dan kandungan gizi tepung tahu adalah vitamin B6 (0.19 mg/100 g). Tepung tahu tidak mengandung vitamin B12 dan asam folat. Kandungan protein tepung tempe (41.5%) lebih rendah dari tepung tahu (47.4%).

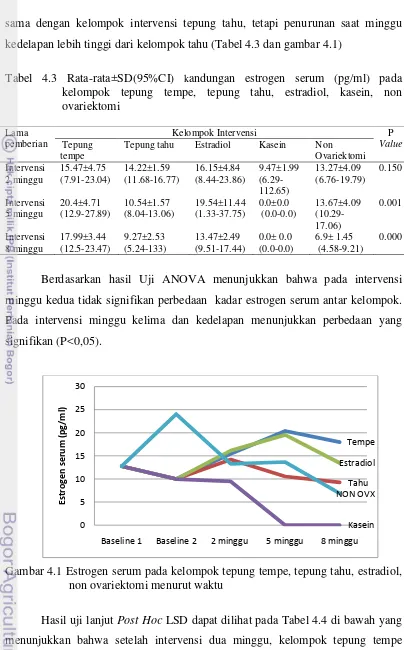

Analisis estrogen serum memperlihatkan bahwa tepung tempe memiliki peningkatan estrogen serum paling tinggi dibandingkan kelompok intervensi lainnya (tepung tempe, tepung tahu, estradiol, dan kasein). Kenaikan estrogen serum pada kelompok tepung tempe berbeda nyata dengan kelompok intervensi tepung tahu dan kelompok tepung tempe dua kali lebih tinggi kadar estrogen serum dibanding kelompok tepung tahu. Kelompok tepung tempe mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan baseline 2 (P<0.05), tetapi kenaikan estrogen serum pada kelompok tepung tahu tidak signifikan (P>0.05).

Pengukuran berat badan memperlihatkan bahwa pada kelompok dengan intervensi tepung tempe terjadi penurunan berat badan dan secara uji statistik terlihat berbeda nyata dengan kelompok tepung tahu (P<0.05). Kelompok intervensi tepung tahu menunjukkan peningkatan berat badan yang signifikan. Peningkatan berat badan kelompok tepung tahu 1.2 kali lebih besar dari kelompok tepung tempe. Uji beda antara kelompok tepung tempe dan kelompok tepung tahu dengan baseline 2 menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05), walaupun pada kelompok tepung tempe terjadi penurunan berat badan dan kelompok tepung tahu terjadi peningkatan berat badan.

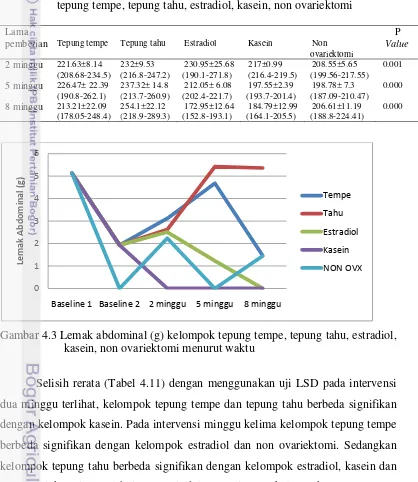

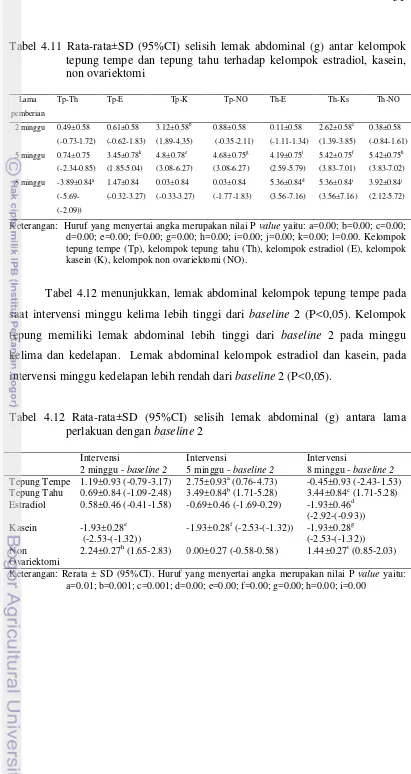

Lemak abdominal pada kelompok intervensi tepung tempe terlihat menurun secara signifikan pada minggu kedelapan. Kelompok intervensi tepung tahu memiliki lemak abdominal paling tinggi diantara kelompok intervensi lain. Peningkatan lemak abdominal kelompok intervensi tepung tahu 3.6 kali dari kelompok intervensi tepung tempe (P<0.05). Kelompok tepung tempe dibandingkan dengan baseline 2 terjadi penurunan lemak abdominal walaupun tidak nyata (P>0.05), sedangkan kelompok tepung tahu memperlihatkan kenaikan lemak abdominal yang signifikan (P<0.05).

kelompok tepung tempe, walaupun tidak berbeda nyata (P>0.05). Kelompok tepung tempe bila dibandingkan dengan baseline 2 memperlihatkan penurunan yang signifikan (P<0.05), tetapi pada kelompok tepung tahu tidak signifikan (P>0.05).

Fungsi kognitif kelompok intervensi tepung tempe paling tinggi diantara kelompok intervensi tepung tahu, estradiol, kasein, dan non ovariektomi. Tetapi perbendaannya tidak signifikan. Pada minggu kedelapan, kelompok tepung tempe memiliki skor rata-rata fungsi kognitif 3.75 sedangkan kelompok tepung tahu 3.5. Berdasarkan uji beda antara kelompok tepung tempe dengan baseline 2 memperlihatkan kenaikan skor fungsi kognitif yang nyata (P<0.05), tetapi pada kelompok tepung tahu tidak berbeda nyata (P>0.05).

Berdasarkan uji korelasi, variabel yang signifikan berhubungan dengan fungsi kognitif adalah estrogen serum (P<0.05), lemak abdominal (P<0.05), dan beta amiloid (P<0.01). Hasil Uji Regresi Llinier Berganda menunjukkan variabel yang paling dominan berhubungan dengan fungsi kognitif adalah beta amiliod (P<0.05).

Simpulan penelitian ini adalah kandungan zat gizi dan isoflavon (genestein) pada tepung tempe lebih tinggi dari tepung tahu. Intervensi dengan tepung tempe dapat meningkatkan estrogen serum dan dapat menurunkan beta amiloid, lemak abdominal dan berat badan pada tikus betina dengan ovariektomi. Pengaruh tepung tempe terhadap fungsi kognitif berdasarkan baseline 2 meningkat secara signifikan, tetapi pada kelompok tepung tahu tidak. Beta amiloid serum merupakan variabel yang paling berhubungan dengan fungsi kognitif. Disarankan untuk peneliti selanjutnya adalah mengukur fungsi kognitif dari aspek lain misalnya memori, kandungan serotinin, dopamin, populasi postif neuron, pembentukan plak pada otak.

Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Penguji pada Ujian Tertutup:

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Gizi Manusia

PERBEDAAN PENGARUH TEPUNG TEMPE DAN TEPUNG

TAHU TERHADAP ESTROGEN SERUM, BETA AMILOID

SERUM, DAN FUNGSI KOGNITIF PADA TIKUS BETINA

DENGAN OVARIEKTOMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Penguji pada Ujian Tertutup: Prof. Dr. Ir. Made Astawan, MS Dr. Ir. Sri Ana Marliyati, MS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2010 ini ialah manfaat tepung tempe dan tepung tahu, dengan judul Perbedaan Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Estrogen Serum, Beta Amiloid Serum, dan Fungsi Kognitif pada Tikus Betina dengan Ovariektomi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS, Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS, Ibu Prof. Dr. drg. Tri Budi W. Rahardjo, MS, Bapak drh. M. Rizal M. Damanik, MRepSc, PhD, Ibu Prof. Dr. Eef Hogervorst selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Yayasan Respati khususnya Pak Widodo Suparno dan Ibu Tiwi Nurhastuti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Universitas Indonesia yang telah memberikan dana penelitian. Bapak Dr. drh. Adi Winarto,MS dan Ibu Dr. drh. Ekowati, MS yang telah membantu pemeliharaan dan penanganan hewan coba. Terima kasih kepada Loughborough University khususnya kepada Professor Barry Sharp, Dr. Helen Griffiths dan Dr. Brenden Theaker sebagai pembimbing selama penulis mengikuti Program Sandwich. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda Djoko Pramsudiro, ibunda Sukati, suami Muhammad Irsan, anak-anak Khadijah Zharifah dan Ahmad Muhammad Fahmi, serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, seluruh staf pengajar dan staf administrasi Program Studi Ilmu Gizi Manusia yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tegal pada tanggal 22 Pebruari 1974 dari ayah Djoko Pramsudiro (alm) dan ibu Sukati. Penulis adalah putri kedelapan dari sembilan bersaudara. Tahun 1997 penulis lulus dari Jurusan Teknik Nuklir Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tahun 2004 lulus dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Respati Indonesia. Pada tahun 2008 penulis lulus seleksi masuk Program Doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) di Program Studi Ilmu Gizi Manusia Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati.

Penulis bekerja sabagai staf pengajar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Fokus penelitian penulis mengenai gizi dan lanjut usia.

DAFTAR ISI

Fungsi Kognitif dan Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi pada Lanjut Usia..……….. 7

Pengaruh Estrogen terhadap Kognitif ....………... 9

Patogenesis Penyakit Alzheimer………... 11

Pengaruh Estrogen Terhadap Beta Amiloid………. 14

Pengaruh Estrogen Terhadap Berat Badan dan Lemak Abdominal Wanita Menopause...………... 15

Terapi Sulih Hormon (TSH)………... 16

Fitoestrogen dan Isoflavon………... 18

Pengaruh Vitamin B6, Asam Folat, Vitamin B12, dan isoflavon terhadap Fungsi Kognitif...………. 21

Tempe dan Tahu……….... 26

Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konsep………. 28

3 METODE... 30

Tahapan Penelitian ……… 30

Pembuatan Tepung Tempe dan Tepung Tahu ……….. 31

Analisis Kandungan Gizi dan Isoflavon ……… 32

Pengujian Tepung Tempe dan Tepung Tahu pada Hewan Coba Tikus... 34

4 HASIL ……… 43

Kandungan Isoflavon dan Zat Gizi pada Tepung Tempe dan Tepung Tahu ……….. 43

Pengaruh Ovariektomi terhadap Kadar Estrogen Serum, Berat Badan, Lemak Abdominal, Beta Amiloid Serum dan Fungsi Kognitif ……… 43

Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Kadar Estrogen Serum ……….. 47

Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Berat Badan dan Lemak Abdominal Serum ……….. 46

Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Kadar Beta Amiloid Serum ……….. 52

Pengaruh Estrogen Serum, Berat Badan, Lemak Abdominal,

dan Beta Amiloid terhadap Fungsi Kognitif……… 57

5 PEMBAHASAN……… 58

Perbedaan Kadar Kandungan Isoflavon dan Zat Gizi pada Tepung Tempe dan Tepung Tahu ……….. 58

Perbedaan Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Estrogen Serum………... 62

Perbedaan Pengaruh Tepung Tempe dan Tepung Tahu terhadap Beta Amiloid Serum ………...………….. 66

Efektivitas Tepung Tempe dan Tepung Tahu dalam Memperlambat Penurunan Fungsi Kognitif dibandingkan dengan Estradiol dan Kasein ...……….. 68

Pengaruh Lama Pemberian Tepung Tempe dan Tepung Tahu dalam Memperlambat Penurunan Fungsi Kognitif ...………. 72

6 SIMPULAN DAN SARAN……… 74

Simpulan ……… 74

Saran ………. 75

DAFTAR PUSTAKA ……… 76

DAFTAR TABEL

4.2 Rata-rata±SD (95%CI) kadar estrogen serum, berat badan,lemak abdominal, beta amiloid, dan fungsi kognitif………. 44 4.3 Rata-rata±SD (95%CI) kandungan estrogen serum

(pg/ml) pada kelompok intervensi………. 45 4.4 Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan estrogen serum

(pg/ml) antara kelompok tepung tempe dengan

tepung tahu dan kontrol………. 46 4.5 Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan estrogen serum

(pg/ml) antara kelompok tepung tahu dengan kontrol………... 46 4.6 Rata-rata±SD (95%CI) selisih estrogen serum (pg/ml)

antara lama pemberian dengan baseline 2………. 47 4.7 Rata-rata±SD (95%CI) berat badan (g)

pada kelompok perlakuan……….. 48 4.8 Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan berat badan (g)

antara kelompok tepung tempe dan tepung tahu

terhadap kontrol………. 49 4.9 Rata-rata±SD (95%CI) selisih berat badan (g) antara

lama pemberian dengan baseline 2 perlakuan...……… 49 4.10Rata-rata±SD (95%CI) lemak abdominal (g)

pada kelompok intervensi……….. 50 4.11Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan lemak

abdominal (g) antara kelompok tepung tempe dan

tepung tahu terhadap kontrol………. 51 4.12 Rata-rata±SD (95%CI) selisih lemak abdominal (g)

antara waktu intervensi dengan baseline 2……….... 51 4.13 Rata-rata±SD (95%CI) beta amiloid (pg/ml)

pada kelompok intervensi………. 52 4.14 Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan beta amiloid (pg/ml)

antara kelompok tepung tempe dan tepung tahu terhadap kontrol... 53 4.15Rata-rata±SD (95%CI) selisih lemak abdominal (g)

antara waktu intervensi dengan baseline 2……….... 54 4.16 Rata-rata±SD (95%CI) sklor fungsi kognitif

pada kelompok perlakuan……….. 55 4.17 Rata-rata±SD (95%CI) selisih kandungan fungsi kognitif

antara kelompok tepung tempe dan tepung tahu terhadap kontrol... 56 4.18 Rata-rata±SD (95%CI) selisih lemak abdominal (g)

antara waktu intervensi dengan baseline 2……….... 56 4.19 Hubungan antara variabel penelitian (estrogen, berat

BAB 5

5.1. Kandungan Isoflavon (Daidzein dan Genestein) mg/100 g pada

Tempe dan Tahu (mentah, digoreng, direbus)………... 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman BAB 2 2.1 Model regulasi transpor dan klirens beta amiloid di otak………….. 122.2 Interaksi antara risiko usia yang berkaitan dengan usia Hormon seks dan risiko Penyakit Alzheimer………. 13

2.3 Klasifikasi fitoestrogen……….. 19

2.4 Kerangka pemikiran...……….... 28

2.5 Kerangka konsep………. 29

BAB 3 3.1 Tahapan penelitian………. 30

3.2 Jumlah sampel dari awal sampai akhir penelitian……….. 36

3.3 Alat untuk mengukur fungsi kognitif (Labirin... 39

BAB 4 4.1 Estrogen serum (pg/ml) kelompok perlakuan menurut waktu…….... 45

4.2 Berat badan (g) kelompok perlakuan menurut waktu……… 48

4.3 Lemak abdominal (g) kelompok perlakuan menurut waktu……….. 50

4.4 Beta amiloid (pg/ml) kelompok perlakuan menurut waktu……….... 53

4.5 Fungsi kognitif kelompok perlakuan menurut waktu……… 55

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gangguan fungsi kognitif pada lanjut usia bukan penyakit tetapi dapat dianggap sebagai keadaan praklinis Penyakit Alzheimer (PA), salah satu jenis demensia yang paling banyak terjadi pada lanjut usia. Beberapa kondisi yang termasuk gangguan kognitif adalah Age Associated Memory Impairment (AAMI), Mild Cognitive Impairment (MCI), dan Vascular Cognitive Impairment (VCI). Sebagian besar pasien MCI (80%) dan VCI (50%) akan berkembang menjadi demensia dalam 5-6 tahun kemudian (Pattersen 1994). Studi yang dilakukan Pettersen dalam deteksi awal demensia menyatakan bahwa angka progresive MCI menjadi demensia adalah antara 6-25% pertahun (Pattersen 1994). Untuk itu perlu adanya penanganan untuk memperlambat penurunan kognitif pada lanjut usia dan perlu adanya deteksi dini dan penatalaksanaan faktor risiko sehingga dapat memperlambat dan mencegah manifestasi demensia.

Penderita demensia, 40% berusia di atas 65 tahun dengan angka insiden 187/100.000 orang/tahun. Untuk demensia tidak ada perbedaan antara pria dan wanita sedangkan untuk Demensia Alzheimer lebih banyak wanita dengan rasio 1:6. Insiden Demensia Alzheimer sangat berkaitan dengan usia, 5% dari populasi berusia di atas 65 tahun di Amerika dan Eropa merupakan penderita Alzheimer. Pada usia 80 tahun terdapat 50% penderita Penyakit Alzheimer (Rasyid dan Dahlan 2000).

Proses penuaan pada manusia terjadi karena adanya perubahan-perubahan destruktif akumulatif pada sel-sel dan jaringan tubuh (Harman 2001). Salah satu hal yang terkait dengan proses penuaan adalah kondisi fungsi-fungsi protektif yang tidak dapat menghadapi berbagai stresor sehingga timbul kekacauan fungsi saraf yang mengakibatkan timbulnya penurunan kinerja sensorik, motorik, dan kognitif serta masalah perilaku (Joseph dan Farley 2004).

Faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan gangguan kognitif dan demensia adalah faktor genetik, diabetes mellitus, merokok, depresi, tekanan darah tinggi, kolesterol total tinggi, obesitas, penyakit kardiovaskuler, kurangnya aktivitas fisik dan sosial, hilangnya estrogen dan menopause akibat operasi, defisiensi asam folat dan vitamin B12 (Seriana 2012). Faktor perilaku yaitu merokok, minum alkohol, sedangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan fungsi kognitif adalah vitamin B6, vitamin B12, folat, isoflavon, pendidikan, hormon replacement therapy (HRT), dan aktivitas fisik/olahraga cukup (Lee 2010, La Rue 2000).

Wanita yang telah menopause memiliki proporsi lemak tubuh cenderung meningkat. Produksi estrogen menurun dan testosteron meningkat. Hal ini sebagai faktor utama terbentuknya lemak (Imke et al. 2009). Penurunan tingkat estrogen pada saat menopause dapat meningkatkan cortisol, hormon stress yang dapat meningkatkan akumulasi lemak abdominal. Obesitas sentral dan peningkatan indeks massa tubuh dapat menurunkan fungsi kognitif dan meningkatkan risiko Penyakit Alzheimer pada lanjut usia wanita (Han et al. 2009; Beydoun et al. 2008).

aktivitas seperti estrogen disebut fitoestrogen. Salah satu bahan makanan yang mengandung fitoestrogen dan banyak dikonsumsi di Indonesia adalah tempe dan tahu.

Beberapa penelitian tempe dan tahu pada lanjut usia telah dilakukan. Lanjut usia di atas 60 tahun yang mengonsumsi tempe 75 g dan tahu 150 g setiap hari memiliki fungsi kognitif baik (Aryani 2010; Hogervorst et al. 2008). Tetapi efek pada usia diatas 68 tahun yang mengkonsumsi tahu dua kali sehari atau lebih memiliki memori lebih rendah dibandingkan yang mengkonsumsi tempe. Penelitian yang dilakukan oleh White et al. (2000) menyatakan bahwa lanjut usia diatas 71 tahun yang mengonsumsi tahu lebih dari dua kali seminggu memiliki risiko lebih tinggi demensia, atrofi otak dan penurunan fungsi kognitif daripada yang kurang mengkonsumsi tahu.

Perbedaan efek konsumsi tempe dan tahu pada penelitian di atas mungkin karena adanya perbedaan cara pembuatan, cara pengolahan, adanya bahan toksin yang ditambahkan, dan kandungan gizi. Hal ini bisa memberikan efek meningkatkan atau menurunkan fungsi kognitif.

Pembuat atau pedagang tahu ada yang menambahkan formalin ke dalam tahu bertujuan agar tahu bisa tahan lama. Adanya penambahan bahan toxin formalin dalam tahu bisa mengakibatkan kerusakan oksidatif di jaringan cortex dan hippocampal, sehingga menyebabkan masalah memori pada lanjut usia. Cara pengolahan tempe dan tahu yang kurang baik misalnya digoreng juga bisa menurunkan kandungan isoflavon (Aryani 2010). Proses pembuatan yang kurang bersih yaitu dengan menggunakan peralatan yang kurang baik akan mempengaruhi hasil kandungan gizi dalam tempe dan tahu.

dalam proses kognitif seperti pembelajaran dan memori, pembentukan hippocampus (HF), amygdala, dan cerebral cortex (Anna et al. 2009).

Efek pemberian isoflavon sama dengan pemberian estrogen pada wanita menopause usia 60 dengan Penyakit Alzheimer. Lanjut usia yang mengonsumsi tempe lebih baik fungsi kognitifnya karena kemungkinan adanya vitamin B12 dan asam folat dalam tempe (Eusen et al. 2006).

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian tempe dan tahu pada estrogen serum, beta amiloid serum, dan fungsi kognitif yang terkait dengan risiko Penyakit Alzheimer pada wanita lanjut usia, maka diperlukan penelitian ini.

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan Umum:

Menganalisis perbedaan pengaruh pemberian tepung tempe dan tepung tahu terhadap estrogen serum, beta amiloid, dan fungsi kognitif tikus betina dengan ovariektomi.

Tujuan khusus:

1. Manganalisis perbedaan kadar isoflavon dan zat gizi (Vitamin B6, Vitamin B12, asam folat) antara tepung tempe dengan tepung tahu.

2. Menganalisis perbedaan pengaruh pemberian tepung tempe dan tahu terhadap estrogen dan beta amiloid serum tikus betina.

3. Menguji efektivitas tepung tempe dan tepung tahu dalam memperlambat penurunan fungsi kognitif dibandingkan dengan estradiol dan kasein. 4. Menganalisis pengaruh lama pemberian tepung tempe dan tepung tahu

2. Manfaat

Diharapkan hasil riset ini dapat memberikan bukti ilmu pengetahuan tentang manfaat tepung tempe dan tepung tahu terhadap estrogen serum, beta amiloid serum, dan fungsi kognitif pada wanita lanjut usia. Selain itu juga memicu peningkatan konsumsi tempe untuk menurunkan risiko Penyakit Alzheimer sehingga akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah karena biaya pengobatan lanjut usia akibat Penyakit Alzheimer semakin rendah.

Hipotesis Hipotesis Mayor:

Pengaruh tepung tempe lebih baik dibandingkan tepung tahu dalam memperlambat penurunan fungsi kognitif tikus betina dengan ovariektomi.

Hipotesis Minor:

1. Kadar isoflavon dan zat gizi (Vitamin B6, Vitamin B12, asam folat) tepung tempe lebih tinggi dibandingkan tepung tahu.

2. Kadar estrogen serum tikus betina yang mengonsumsi tepung tempe lebih tinggi dari yang mengonsumsi tepung tahu.

3. Kadar beta amiloid serum tikus betina yang mengonsumsi tepung tempe lebih rendah dibanding yang mengonsumsi tepung tahu.

4. Tepung tempe memiliki efektivitas lebih tinggi dalam memperlambat penurunan fungsi kognitif dibandingkan dengan tepung tahu.

Ruang Lingkup

2 TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Kognitif dan Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi pada Wanita Lanjut Usia

Fungsi kognitif merupakan proses mental yang meliputi persepsi, memori, bahasa, berfikir pemecahan suatu masalah dan kreativitas. Penurunan fungsi kognitif, termasuk Mild Cognitive Impairment (MCI), umumnya ditandai dengan belum adanya gangguan pada aktivitas keseharian. MCI dengan gangguan memori (MCI amnestik) berisiko tinggi menjadi demensia, terutama tipe Alzheimer. MCI adalah keadaan transisi dari kognisi normal pada Penyakit Alzheimer. Pengaruh gangguan pada fungsi kognitif berdampak serius, bersifat tetap (ireversible), dan mengganggu kesehatan (Haan 2003). Penurunan kognitif bagi lanjut usia mengakibatkan lanjut usia mengalami ketidakberdayaan dalam melakukan berbagai aktivitas fisik harian. Ketidakmampuan lanjut usia didefinisikan oleh International Clsssification of Impairments, Dissabilites and Handicaps (ICIDH)

sebagai menurunnya atau terbatasnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan normal sehari-hari (Deschamps et al. 2002).

Berdasarkan data epidemiologi, prevalensi MCI pada populasi usia di atas 65 tahun di negara industri sekitar 10-25%. Sementara, rerata perjalanan MCI menjadi demensia sekitar 5-10% per tahun. Sehingga diperlukan strategi pencegahan dengan mengidentifikasi faktor risiko dan prediktor pasien dengan penurunan fungsi kognitif cepat (MCI-plus). Dengan demikian, perlu adanya deteksi dini dan penatalaksanaan faktor risiko yang dapat memperlambat dan mencegah manifestasi demensia (Patterson 1994).

kehidupannya dan akan terus berlangsung seiring bertambahnya usia (Kensinger et al. 2002).

Gangguan kognitif terjadi tidak hanya akibat proses penuaan, namun lebih disebabkan oleh onset penyakit. Mereka yang mengalami gangguan kognitif terbukti mengalami gangguan fungsi saraf yang menjadi awal munculnya Penyakit Alzheimer. Gangguan kognitif lebih disebabkan oleh kombinasi antara ketidaknormalan neurotransmiter dan perubahan struktur dan fungsi otak (Kensinger et al. 2002). Perubahan fisik yang terjadi akan diikuti dengan kesulitan berbahasa, pengambilan keputusan, perhatian dan area lain pada fungsi mental dan perubahan kepribadian (Lumbantobing 2006). Faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan gangguan kognitif adalah genetik, diabetes, merokok, depresi, tekanan darah tinggi, obesitas, dan aktivitas sosial rendah.

Upaya untuk menjaga agar memori tetap eksis adalah otak harus senantiasa digunakan secara terus menerus dan tidak dibuat menganggur atau diistirahatkan. Oleh sebab itu, membaca, mendengar berbagai berita atau cerita melalui berbagai media menjadi sangat penting bagi lanjut usia. Latihan untuk mengasah otak, seperti memecahkan masalah yang sederhana, tetap menggerakkan anggota tubuh secara wajar, mengenal tulisan, angka, simbol, dan sebagainya merupakan cara-cara untuk mempertahankan fungsi memori pada lanjut usia. Lanjut usia yang mengistirahatkan diri atau terpaksa untuk istirahat tanpa kegiatan apapun, akan semakin mempercepat kemunduran fungsi ingatan dan fungsi mentalnya (Kuntjoro 2002). Kegiatan melatih otak perlu dilakukan sejak usia 25 tahun. Hal ini disebabkan sebelum usia tersebut, aktivitas otak dan fisik sudah terpenuhi melaui kegiatan sekolah, kuliah serta berbagai macam kegiatan dan permainan. Ketika usia bertambah, manusia mulai merangsang perkembangan otak secara seimbang. Pada orang dewasa, aktivitas mental seperti: mengisi teka-teki silang, membaca, mendengarkan musik, mengambil kursus ketrampilan, mempelajari bahasa asing, bahkan menonton film dapat dilakukan untuk melatih ketajaman otak (Nasrun 2007).

B12, folat, antioksidan dan zat aktif (isoflavon), melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan pemberian terapi hormon (Lee 2010; Hogervorst 2000a).

Pengaruh Estrogen terhadap Kognitif

Estrogen adalah hormon yang didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ada dalam sistem syaraf pusat atau central nervous system (CNS). Peran estrogen pada fungsi kognitif dan mood dapat dijelaskan adanya pengaturan modulator yang dikeluarkan oleh estrogen pada beberapa sistem neurotransmitter (meliputi: asetilkolin, catecholamines, serotinin, dan GABA) yang terdapat pada hewan dan manusia. Alasan lain adalah adanya reseptor estrogen (ER) dibeberapa tempat yang terlibat dalam proses kognitif seperti pembelajaran dan memori, pembentukan hippocampus (HF), amygdala, dan cerebral cortex (Gasbarri et al. 2011).

Hilangnya folikel-folikel ovarium pada wanita menopause adalah perubahan pola sekretorik ovarium yang berhubungan dengan penuaan ovarium. Hal tersebut mengubah hubungan umpan balik antara ovarium dan unit hipotalamus hipofisis yang mempengaruhi fungsi otak-hipofisis. Pada tikus, perubahan tersebut memulai terjadinya suatu perubahan neurosekresi, ketidakseimbangan neurotransmiter, variasi kadar steroid di otak dan perubahan perilaku. Proses menua pada sistem reproduksi, berkaitan dengan pengaruh kuat steroid-steroid ovarium terhadap hipothalamus dan hipofisis (Ferin 1993).

Estrogen mempengaruhi dan membantu mengatur fungsi pada otak dan sistem saraf pusat yang bisa mengakibatkan menurunnya fungsi kognitif. Berbagai penelitian pada hewan coba dan in vitro sel telah menunjukkan bahwa estrogen merupakan senyawa yang dapat memberikan efek perlindungan yang sangat kuat di otak dan bertanggung jawab adanya proses penuaan pada hampir semua umur dan terlibat dalam mekanisme yang berkaitan dengan penurunan kognitif dan Penyakit Alzheimer (Gibbs 2006; Henderson 2004; Hogervorst 2000b; 2006).

berpengaruh negatif pada kognitif bila digunakan pada waktu yang lebih lama. Secara umum bahwa risiko demensia, gangguan kognitif ringan dan stroke secara signifikan meningkat; artinya terjadi penurunan fungsi kognitif secara global, dan kejadian brain atrophy lebih cepat. Ketiga, penurunan brain atrophy terjadi lebih dari dua tahun sesudah terapi. Sehingga penelitian ini secara jelas memperlihatkan bahwa terapi CEE akan meningkatkan risiko stroke khususnya ischemic stroke (Mark et al. 2009).

Hasil penelitian dengan kontrol wanita Penyakit Alzheimer mengindikasikan bahwa terapi hormon meningkatkan risiko Penyakit Alzheimer dan tidak dapat mencegah penurunan fungsi kognitif. Beberapa wanita menghentikan terapi ini karena terapi ini berhubungan dengan beberapa risiko yaitu kanker payudara, stroke, dan thromboembolism. Meskipun belum jelas apakah kelompok wanita yang terkena risiko ini selanjutnya berisiko dengan gangguan fungsi kognitif ketika menggunakan terapi hormon, atau apakah kelompok lanjut usia wanita postmenopause yang menggunakan terapi hormon mungkin pasti terindikasi gangguan fungsi kognitif (Henderson dan Hogervorst 2009).

Pada Women’s Helath Initiative Memory Study (WHIMS), menggunakan kombinasi terapi hormon conjugated equine estrogens (CEE) dan medroxy progeteron acetate (MPA) pada 4000 wanita usia 65 tahun atau lebih yang tidak terdiagnosa demensia, diikuti selama empat tahun. Diperoleh hasil bahwa terapi hormon dapat menimbulkan demensia pada 23 kasus per 10 000 wanita per tahun dan berisiko meningkat dua kali. Risiko ischemic stroke juga 1.5 kali lebih tinggi pada wanita dengan terapi hormon dan disarankan bahwa silent infarcts mungkin sebagai mediasi meningkatkan risiko demensia (Shumaker 2003). Faktor risiko untuk penyakit cerebro vascular hampir sama dengan Penyakit Alzheimer dan penurunan kognitif (Hogervorst 2002). Intervensi hanya dengan estrogen pada WHIMS memperlihatkan kecenderungan yang sama meningkatkan risiko demensia dan secara signifikan meningkatkan risiko stroke.

observasional, yang memperlihatkan adanya hubungan positif antara penggunaan terapi hormon dan penurunan risiko demensia (Hogervorst 2000a). Penelitian kohort yang dilakukan pada wanita tanpa demensia dengan status sosioekonomi dan pendidikan rendah dilaporkan lebih tinggi dalam memperoleh manfaat terapi hormon untuk fungsi kognitif (Stern et al. 1998).

Patogenesis Penyakit Alzheimer

Beta amiloid (βA) adalah suatu oligopeptida kecil berukuran 4 kDa yang merupakan komponen utama plak neuritik (Glenner dan Wong 1984). βA dihasilkan dari proses proteolitik molekul yang berukuran jauh lebih besar (100-130 kDa) yaitu amyloid precursor protein (APP) produk dari suatu gen kromosom 21 (Johnson et al. 1997; Kang et al. 1987). APP berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan kelangsungan hidup neuron-neuron serta membantu membantu neuro-neuron yang rusak memulihkan dirinya sendiri, terutama setelah cedera otak (Roddgers 2003).

Peptida βA42 banyak ditemukan di dalam plak amiloid otak penderita Penyakit Alzheimer (PA) dan mungkin merupakan tahap awal terbentuknya plak amiloid. Protein-protein amiloidogenik ini bersifat tidak larut dalam air dan kaya akan struktur β-sheet sekunder serta cenderung lebih mudah beragregasi atau berpolimerisasi. Oleh karena itu, βA42 beragregasi lebih toksid terhadap neuron (neurotoksik) dibandingkan βA40 (Kowalska 2003).

Amiloid tidak selalu bersifat patologis, tetapi dapat juga bersifat fungsional dan berperan pada fisiologi sel normal. Pembentukan amiloid diduga berkaitan dengan sifat intrinsik polipeptida atau protein yang memerlukan struktur konformasi β-sheet misalnya fungsi penyimpan informasi atau molecular memory. Oleh karena sifatnya tahan terhadap enzim protease, maka memori tersebut dapat tersimpan dalam waktu lama (Maury 2009).

tampaknya terorganisasi dengan baik dalam keadaan fisiologis normal, tetapi menjadi berantakan pada keadaan patologis yang terkait dengan demensia dan timbunan βA di sistem saraf pusat (Wahjoepramono 2009).

Homeostasis βA di otak dikendalikan oleh sejumlah mekanisme yang

saling berinteraksi dan akhirnya menyebabkan akumulasi dan/atau deposisi βA di

otak. Mekanisme tersebut meliputi: 1) produksi βA sistemik dan otak serta mekanisme pembuangan sistemiknya, 2) regulasi cepat soluble βA di cairan interstitial otak dengan cara pengangkutan yang diperantarai reseptor melintasi sawar darah otak dari otak ke darah, yaitu melalui low density lipoprotein receptor related protein-1 (LRP1), atau pada kondisi patologi tertentu, dari darah ke otak melalui receptor advanced glycation end products (RAGE), 3) pengendalian soluble βA di cairan tubuh ekstraseluler dan plasma, cairan interstitial otak dan cairan serebrospinal melalui protein pengikat βA, misalnya apolipoprotein E (apoE), apoJ, α2-makroglobulin, transtiretin, dan albumin, yang juga dapat mengatur pertukaran transport kompleks protein-protein tersebut dengan βA melalui sawar darah otak dan sawar darah cairan serebrospinal, 4) metabolisme

βA oleh berbagai enzim sistemik dan otak, termasuk neprilysin, enzim-enzim koagulasi (seperti plasmin dan tissue plasminogen activator), atau matrix metalloproteinase, 5) pembuangan deposit βA oleh sel-sel otak lain, seperti astrosit yang tergantung pada ko-lokalisasi apoE, dan mikroglia; 6) pembuangan

βA yang perlahan-lahan melalui aliran cairan interstistial cairan serebrospinal dan 7) oligomerisasi dan agregasi βA dan/atau dengan protein-protein pengikutnya (Sagare et al. 2007; Zlokovic et al. 2005).

Sumber: Zlokovic (2004)

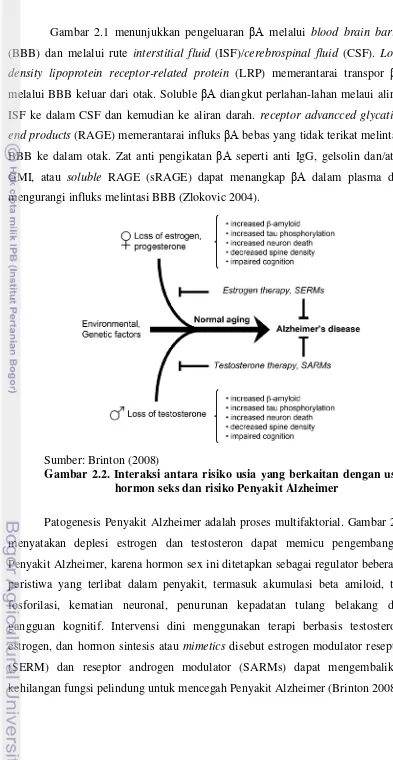

Gambar 2.1 menunjukkan pengeluaran βA melalui blood brain barier (BBB) dan melalui rute interstitial fluid (ISF)/cerebrospinal fluid (CSF). Low-density lipoprotein receptor-related protein (LRP) memerantarai transpor βA melalui BBB keluar dari otak. Soluble βA diangkut perlahan-lahan melaui aliran ISF ke dalam CSF dan kemudian ke aliran darah. receptor advancced glycation end products (RAGE) memerantarai influks βA bebas yang tidak terikat melintasi BBB ke dalam otak. Zat anti pengikatan βA seperti anti IgG, gelsolin dan/atau GMI, atau soluble RAGE (sRAGE) dapat menangkap βA dalam plasma dan mengurangi influks melintasi BBB (Zlokovic 2004).

Sumber: Brinton (2008)

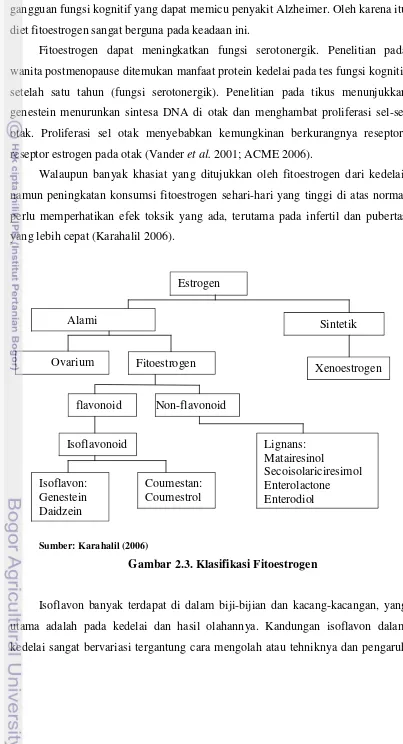

Gambar 2.2. Interaksi antara risiko usia yang berkaitan dengan usia hormon seks dan risiko Penyakit Alzheimer

Pengaruh Estrogen terhadap Beta Amiloid

Estrogen mengurangi risiko Penyakit Alzheimer (PA) pada wanita postmenopause, masalah beta amiloid pada hewan model dengan PA, dan sekresi

βA dari jaringan neuronal (Jeffrey et al. 2002). Pemberian Hormone Repalcement Therapy (HRT) dapat meningkatkan kognisi sehingga menunda berkembangnya PA. Mekanisme biologi estrogen sebagai neuroprotective belum diketahui. HRT dapat memperlambat terjadinya PA dengan cara mengurangi pelepasan βA, komponen utama plak amiloid, ke otak parenkim (Brinton 2008). Fenomena ini pertama digambarkan dalam non-neuronal dan neuronal jaringan sel. Pada hewan model marmut dan tikus transgenik menghasilkan bahwa pemberian estrogen pascaoperasi dapat menurunkan βA. Adanya hubungan terbalik antara 17β-E2 dan

βA42 dalam cairan serebrosfinal pada pasien wanita dengan PA (Schonknecht et al. 2001).

Penelitian pada manusia menunjukkan bahwa penurunan E2 dan testosteron dapat meningkatkan beta amiloid (βA) dalam neural dan plasma. Mekanisme estrogen dan androgen yang mengatur beta amiloid belum sepenuhnya dijelaskan, meskipun kedua jenis hormon seks ini telah terlibat dalam mengatur produksi dan βAclearance. Beta amiloid merupakan hasil produksi dari proteolitik pembelahan protein induknya, yaitu protein perkursor amiloid (APP). Mayoritas APP dimetabolisme oleh dua jalur yaitu jalur amyloidogenic dan non-amyloidogenioc. Di jalur amyloidogenic, APP dibelah oleh beta secretase dan gamma secretase, membebaskan βA peptida yang sebagian besar pada rantai asam amino 40 dan 42. Jalur non-amyloidogenic, APP dibelah dalam domain βA oleh alpha secretase, mencegah pembentukan full-length βA pepetida, tetapi melepaskan larutan dalam bentuk pelindung APP yang disebut alphaAPP (Zhang et al. 2011).

Pengaruh Estrogen terhadap Berat Badan, Lemak Abdominal dan Fungsi Kognitif Wanita Menopause

Wanita yang telah memasuki menopause akan mengalami gejala yang sama yaitu kenaikan berat badan dan perubahan bentuk tubuh. Sekitar 90% wanita usia 35-55 tahun akan mengalami kenaikan berat badan. Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa kenaikan berat badan selama menopause disebabkan oleh adanya perubahan hormon dan bukan karena terlalu banyak makan. Kenaikan berat badan ini berkisar antara 5 sampai 8 kg selama menopause. Untuk wanita dengan menopause dini, kenaikan berat badan akan lebih cepat (Winter et al. 2008).

Saat ovarium memproduksi estrogen dalam jumlah sedikit, tubuh akan berusaha mencari tempat lain untuk memproduksi estrogen. Sel lemak dapat menghasilkan estrogen sehingga tubuh akan bekerja keras untuk mengkonversi kalori dalam lemak untuk meningkatkan kadar estrogen. Sayangnya sel lemak tidak untuk membakar kalori tetapi untuk membentuk sel otot sehingga terjadi penumpukan lemak (Hye et al. 2006).

Penambahan berat badan terjadi disekitar perut yang disebut bentuk apel yang merupakan faktor risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lain. Indeks masa tubuh (IMT) yang lebih besar mungkin juga berhubungan dengan meningkatnya risiko hot flashes. Disamping risiko masalah kesehatan di atas, beberapa penelitian menyebutkan bahwa obesitas sentral tidak berhubungan dengan penurunan kognitif pada lanjut usia pria, tetapi berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia wanita (Han 2009). Penelitian lain mengatakan bahwa antara Waist Circumference (WC) dan Waist-Hip Ratio (WHR) tidak berhubungan dengan fungsi kognitif pada lanjut usia pria dan wanita (Dore et al. 2008). Beberapa data menyatakan bahwa naiknya berat badan dan obestias sentral pada lanjut usia wanita berhubungan dengan meningkatnya risiko Penyakit Alzheimer (Beydoun et a.l 2008).

juga berhubungan dengan meningkatkan cortisol, yang merupakan hormon stress yang dapat meningkatkan akumulasi lemak abdominal.

Progesteron juga menurun selama menopause seperti estrogen. Hormon ini bertanggung jawab terhadap beberapa gejala yang disebabkan oleh menopause termasuk penambahan berat badan (Hye et al. 2006). Penyimpanan air ini menyebabkan kenaikan berat badan meskipun tidak secara nyata meningkatkan berat badan. Penyimpanan air ini biasanya terjadi hanya beberapa bulan. Andorgen bertanggung jawab terhadap pengiriman lemak ke bagian tengah perut. Sehingga saat menopause, androgen meningkat yang menyebabkan penumpukan lemak di abdominal. Testosteron membantu tubuh untuk membuat massa otot dan membakar kalori sehingga meningkatkan metabolisme. Saat menopause hormon testorteron menurun yang menyebabkan hilangnya otot. Sehingga menurunkan metabolisme tubuh untuk membakar kalori (Hye et al. 2006).

Estrogen memainkan peranan sebagai perkursor jaringan adiposa, khususnya wanita postmenopause (Hye et.al. 2006). Pada tikus yang diovariektomi meningkat lemak tubuh, dan terapi estrogen dapat menghambat peningkatan lemak tubuh (Wade dan Bartness 1985; Louet et al. 2004).

Pada wanita pascamenopause estradiol dan estron berasal dari konversi androgen adrenal di hati, ginjal, otak, kelenjar adrenal dan jaringan adipose. Proses aromatisasi yang terjadi di perifer berhubungan positif dengan berat badan wanita. Wanita yang gemuk mempunyai kadar estrogen yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang kurus karena meningkatnya aromatisasi di perifer (Gruber et al. 2002). Pada wanita pascamenopause kadar estradiol menjadi 13-18pg/ml dan kadar estron 30-35 pg/ml (Speroff and Fritz 2005).

Terapi Sulih Hormon (TSH)

pada wanita pascamenopause di Indonesia menunjukkan 90% mampu menurunkan keluhan klimakterik terutama keluhan vasomotor berupa gejolak panas (Sidabutar dan Baziad 2000).

Pada dasarnya ada dua regimen pengobatan yaitu: estrogen yang diberikan secara kotinyu ditambah progestin (medroksiprogesteron asetat, 5-10 mg/hari selama 10-12 hari) yang diberikan secara interval bulanan. Regimen ini merangsang siklus ovulatori sehingga wanita akan mengalami pendarahan bulanan kembali. Regimen TSH biasanya adalah estrogen konjugat oral yang mempunyai toleransi baik. Dosis standar untuk preventif osteoporosis adalah 0,625 mg/hari. Pada umumnya dosis ini berhasil mengontrol gejolak panas serta gejala lainnya (Nananda et al. 1999).

Persoalan utama pada terapi sulih estrogen jangka panjang adalah hubungan antara estrogen dan kanker. Estrogen memiliki khasiat proliferatif yang kuat pada endometrium, sehingga meningkatkan risiko terkena karsinoma endrometrium. Suatu titik kecil kanker, pada awalnya tidak terdeteksi dan dapat berkembang cepat dengan terapi estrogen. Penambahan progestin secara siklusiti bertujuan untuk mencegah stimulasi estrogen pada hiperplasia endrometrium. Hal tersebut dilakukan terutama pada wanita yang masih memiliki rahim. Pemberian TSH setelah 9 tahun ternyata meningkatkan risiko kanker payudara menjadi dua kali lipat. Dianjurkan pada pemberian TSH perlu diikuti dengan pemeriksaan fisik dan mammografi secara tahunan atau setengah tahunan, sehingga risiko kanker menjadi minimal (Ferin 1993).

Mekanisme Estrogen Reseptor Modulators adalah senyawa-senyawa yang menunjukkan efek yang spesifik, yaitu efek estrogenik (agonis) di beberapa jaringan dan efek antiestrogenik (antagonis) di jaringan lain. Sebagai contoh, ligan-ligan non steroid seperti tamoxifen dan raloxifene, pada wanita pascamenopause aksi agonis estrogeniknya terangsang di tulang untuk menjaga densitas dan di dalam sistem kardiovaskulaer serta otak untuk menjaga fungsinya, tetapi tidak di kelenjar mammae atau endrometrium. Di dalam otak, raloxifene lebih bekerja sebagai antagonis estrogen (Gruber et al. 2002). Mekanisme selektif

dan reseptor estrogen β, penyesuaian ikatan domain-ligan dapat melalui jalur yang berbeda baik terhadap estradiol, raloxifene atau genestein (Gruber et al. 2002).

Fitoestrogen dan Isoflavon

Fitoestrogen merupakan hormon yang terdapat pada tumbuhan, yang terkandung dalam kedelai. Hormon alami merupakan senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan, yang memiliki struktur molekul mirip (identik) dengan struktur molekul hormon pada tubuh manusia yang disebut bio-identical hormone (Karahalil 2006).

Satu tanaman dapat mengandung lebih dari satu gugus fitoestrogen. Kedelai mempunyai gugus yang terbanyak dikandungnya adalah isoflavon. Kacang tanah merupakan sumber coumerstrol dengan gugus utamanya adalah coumestans, disamping adanya gugus lain. Lignans dijumpai pada tanaman dan tumbuhan yang biasa dimakan. Perubahan lignans dalam tubuh berlangsung pada saluran pencernaan sebagai dampak dari mekanisme bakteri. Biji bunga matahari merupakan sumber utama dari lignans. Sumber lignans yang menjadi makanan sehari-hari adalah sayuran tertentu seperti buncis dan cereal (Karahalil 2006).

Fitoestrogen mempunyai struktur kimia serupa dengan 2 penilnaptalen yang menyerupai rumus bangun estrogen. Keberadaannya dapat bersifat agonis (bekerja sejalan) dan atau antagonis (mempunyai sifat bertentangan) tergantung pada faktor-faktor metabolisme, konsentrasi estrogen endogen, jenis kelamin serta keadaan menopause (Biben 2001). Penelitian epidemiologis memberi dugaan kuat bahwa penggunaan fitoestrogen dalam diet seperti pada umumnya pada orang Asia, berkaitan dengan rendahnya risiko penyakit western seperti: kanker payudara, prostat, penyakit jantung dan pembuluh darah (Rishi 2006; Karahalil 2006).

gangguan fungsi kognitif yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Oleh karena itu diet fitoestrogen sangat berguna pada keadaan ini.

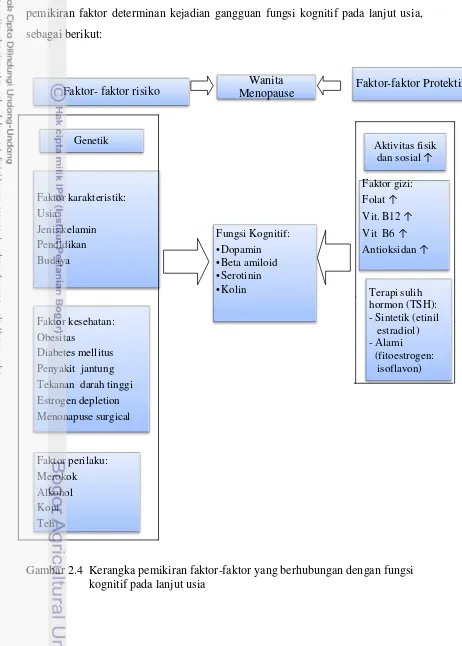

Fitoestrogen dapat meningkatkan fungsi serotonergik. Penelitian pada wanita postmenopause ditemukan manfaat protein kedelai pada tes fungsi kognitif setelah satu tahun (fungsi serotonergik). Penelitian pada tikus menunjukkan genestein menurunkan sintesa DNA di otak dan menghambat proliferasi sel-sel otak. Proliferasi sel otak menyebabkan kemungkinan berkurangnya reseptor-reseptor estrogen pada otak (Vander et al. 2001; ACME 2006).

Walaupun banyak khasiat yang ditujukkan oleh fitoestrogen dari kedelai, namun peningkatan konsumsi fitoestrogen sehari-hari yang tinggi di atas normal perlu memperhatikan efek toksik yang ada, terutama pada infertil dan pubertas yang lebih cepat (Karahalil 2006).

Sumber: Karahalil (2006)

Gambar 2.3. Klasifikasi Fitoestrogen

Isoflavon banyak terdapat di dalam biji-bijian dan kacang-kacangan, yang utama adalah pada kedelai dan hasil olahannya. Kandungan isoflavon dalam kedelai sangat bervariasi tergantung cara mengolah atau tehniknya dan pengaruh

Estrogen

Alami

Ovarium Fitoestrogen

flavonoid Non-flavonoid

Isoflavonoid

Isoflavon: Genestein Daidzein

Coumestan: Coumestrol

Lignans: Matairesinol

Secoisolariciresimol Enterolactone Enterodiol

Sintetik

lingkungan, yang dapat mengurangi atau menambah unsur isoflavon yang ada di dalamnya (Dixon 2004; Gultekin dan Yildiz 2006).

Karahalil (2006) menjelaskan bahwa potensi antioksidan dari isoflavon dimungkinkan karena adanya struktur yang erat dengan gugus hidroksil pada posisi empat dan posisi lima cincin aromatik. Isoflavon memiliki struktur difenolik yang mempunyai potensi sebagai estrogen sintesis dietilstilbestrol dan heksestrol. Dua komponen dari isoflavon yaitu daidzein dan genestein banyak dijumpai dalam tubuh. Kedua unsur ini merupakan hasil metabolisme biochanin A dan hormononetin. Isoflavon dalam tanaman bersifat inaktif dan berada dalam ikatan glikoside yang apabila residu gula ini dilepaskan maka unsur isoflavon menjadi aktif. Unsur tanaman ini mengalami fermentasi oleh mikro flora usus yang kemudian dengan proses metabolit dan non-fermentasi (aglikon) yang memungkinkan untuk diabsorpsi dalam tubuh untuk kemudian mengalami rekonjugasi menjadi glukoronida. Dalam usus oleh mikro flora daidzein mengalami metabolisme menjadi equol atau O-DMA dan genestein mengalami metabolisme menjadi p-etifenol. Isoflavon dapat ditemukan dalam berbagai jenis tanaman termasuk sayur dan buah-buahan, yang utama dalam kacang-kacangan. Unsur fenol dari kacang kedelai, tepung kedelai dan isolat kedelai lainnya

mempunyai efek antioksidan serupa dengan β karoten. Wei et al. (1995) menunjukkan bahwa genestein memiliki khasiat mencegah produksi hidrogen peroksida, superoksida, dan inhibitor superoksidasi anion yang kuat, sedangkan daidzein menunjukkan efek yang lemah. Genestein memperlihatkan peningkatan aktivitas enzim antioksidasi seperti katalase, superoksidasa dismutase, glutation peroksidase reduktase.

Penelitian File et al (2001) menggunakan 100 mg total isoflavon yang diberikan setiap hari kepada subyek selama 10 minggu, menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada subyek wanita. Menurut Biben (1998), 100 mg total isoflavon setara dengan 125 mg tempe (4-5 potong sedang) dan 200 g tahu (4 potong). Diet isoflavon kedelai mempengaruhi aspek struktrual otak, proses belajar, ingatan dan kecemasan sepanjang metabolisme enzim androgen pada otak di lobus frontal. Isoflavon mempunyai efek yang positif pada performa kognitif dan mood (Rishi 2006).

Dalam kedelai terdapat tiga jenis isoflavon, yaitu daizein, genestein dan glicetein. Pada tempe, disamping ketiga jenis isoflavon tersebut juga terdapat antioksidan faktor II (6,7,4 trihidroksi isoflavon) yang mempunyai sifat antioksidan paling kuat dibandingkan dengan isoflavon dalam kedelai (Purwantyastuti, 2000; Karmini, 1997) serta mengandung asam amino essensial (Hermana, Mahmud dan Karyadi 1999).

Pengaruh Vitamin B6, Asam Folat (Vitamin B9), Vitamin B12, dan Isoflavon terhadap Fungsi Kognitif

Vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat merupakan zat gizi yang mempunyai peran penting dalam menjaga kesehatan saraf. Lansia dengan asupan vitamin B6 tinggi menunjukkan skor kognitif yang baik (La Rue 2000). Suplementasi asam folat dengan dosis tertentu pada lansia dapat mencegah penurunan fungsi kognitif, namun pada penelitian lain didapatkan hasil yang berlawanan bahwa asupna tinggi asam folat mempercepat penurunan fungsi kognitif (Eussen 2006). Vitamin B12 dan asam folat melindungi pembuluh darah arteri dari kerusakan akibat pengaruh homosistein dengan cara mengubah homosistein menjadi sistein yang akhirnya dikeluarkan melalui urin (Clarke 1998). Homosistein merupakan asam amino sulfur yang terbentuk sebagai hasil demetilasi metionin. Kadar homosistein yang tinggi berhubungan dengan meningkatnya risiko serangan jantung, stroke, Penyakit Alzheimer dan menurunnya funsi kognitif (Clarke 1998; Tucker 2005; Ravaglia 2003; Kang 1992).

dekarboksilasi, dan reaksi lainnya yang berkaitan dengan metabolisme protein. Dekarboksilasi dari piridoksal fosfat menghasilkan berbagai bentuk amina seperti epinefrin, neropinefrin, dan serotonin yang penting untuk fungsi otak (Suter 2006).

Vitamin B6 juga berperan dalam metabolisme homosistein yaitu dalam jalur transsulfurasi, homosistein bergabung dengan serin membentuk sistationin pada suatu reaksi yang dikatalisa oleh vitamin B6, dan bergantung pula pada keberadaan enzim sistation β sintase. Sistationin ini akhirnya mengalami hidrolisa membentuk sistein, yang dapat pula diubah menjadi glutation atau dimetabolisme lebih lanjut sehingga menghasilkan sulfat dan dieksresikan melalui urin (Suter 2006).

Defisiensi vitamin B12 umum terjadi pada lansia akibat ketidakmampuan untuk melepaskan vitamin B12 dari protein makanan, malabsorpsi usus, atau kurangnya asupan vitamin B12 dari makanan sehari-hari (Suter 2006). Vitamin B12 sangat penting untuk aktifitas sel saraf secara normal, replikasi DNA dan produksi sel darah merah, darah putih serta platelet darah. Secara teori vitamin B12 bersama asam folat dan vitamin B6 berperan mengubah folat menjadi bentuk aktif, dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan saraf (Suter 2006). AKG vitamin B12 berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 yaitu 1 µg untuk lansia baik laki-laki maupun perempuan.

Angka kecukupan asam folat berdasarkan WKNPG tahun 2004 adalah sebesar 400 µg perhari bagi lansia. Asam folat berperan sebagai koenzim penting yang berguna dalam berbagai macam metabolisme. Fungsi utama koenzim folat adalah memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil, hidroksimetil dan metil dalam reaksi-reaksi penting metabolisme asam amino dan asam nukleat. Asam folat bersama vitamin B6 dan B12 berperan dalam menekan kadar homosistein total dalam darah. Remetilasi dari homosistein dikatalisis oleh metionin sintase, dan bergantung pada folat sebagai metiltetrahidrofolat (MTHF) dan vitamin B12 (metilkobalamin) yang merupakan kofaktor enzim 5-metilen tetrahidrofolat reduktase (MTHFR) yang berperan dalam produksi 5-tetrahidrofolat (5-THF) (Suter 2006).

Isoflavon adalah unsur utama yang mengandung khasiat serupa estrogen dalam diet fitoestrogen. Peran kedua unsur ini terhadap mekanisme kerja hormon didasari oleh adanya persamaan struktur rumus bangun dengan estrogen alamiah walaupun kekuatannya lebih lemah. Rumus bangun ini juga hampir sama dengan zat anti estrogen yaitu tamoxifen.

(stoma) sel syaraf merupakan sasaran perubahan-perubahan terkait umur akibat kerusakan (stress) oksidatif (Aswin 2007).

Pada otak menua terjadi mekanisme yang ditujukan untuk memelihara integritas sirkuit sel syaraf, memfasilitasi terjadinya respon terhadap kebutuhan lingkungan dan mendorong terjadinya pemulihan pasca jejas. Mekanisme neuroprotektf ini didukung oleh diet (restriksi kalori dan sumpelemntasi folat dan antioksidan) serta memodifikasi perilaku (baik aktivitas intelektual maupun fisik ) (Aswin 2007). Muchtadi (2009) mengungkapkan hal senada, dimana kerusakan akibat oksidasi dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan.

Antioksidan mempunyai pengertian secara kimia dan biologis. Dalam pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors). Menurut Suryohudoyo (2000) dalam pengertian biologis antioksidan mempunyai pemahaman yang lebih luas, yaitu sebagai senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim dan protein pengikat logam. Kemampuan senyawa antioksidan dalam meredam dampak negatif oksidan, sistem hayati menerapkan strategi dua lapis, yaitu mencegah terhimpunya senyawa-senyawa oksidan secara berlebihan dan mencegah reaksi rantai berlanjut. Atas dasar makanisme tersebut, antioksidan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: antioksidan pencegah (preventive antioxidants) dan antioksidan pemutus rantai (chain-breaking antioxidants) (Taher 2003).

rekonjugasi menjadi glukoronida. Dalam usus oleh mikro flora daizein mengalami metabolisme menjadi equol atau O-DMA dan genestein mengalami metabolisme menjadi p-etifenol. Isoflavon dapat ditemukan dalam berbagai jenis tanaman termasuk sayur dan buah-buahan, yang utama dalam kacang-kacangan. Unsur fenol dari kacang kedelai, tepung kedelai dan isolat kedelai lainnya mempunyai

efek antioksidan serupa dengan β karoten. Wei (1995) menunjukkan bahwa genestein memiliki khasiat mencegah yang sangat potensial terhadap produksi hidrogen peroksida sedangkan daidzein menunjukkan efek yang lemah dan biochanin A sama sekali tidak berdampak. Genestein juga merupakan inhibitor yang kuat pada superoksida sedangkan daidzein menunjukkan efek yang lemah dan biochanin A sama sekali tidak berdampak. Genestein juga merupakan inhibitor yang kuat pada superoksidasi anion dari antioksidasi. Genestein memperlihatkan peningkatan aktivitas enzim antioksidasi seperti katalase, superoksidasa dismutase, glutation peroksidase reduktase.

Aktivitas hidroperoksidasi dalam hati meningkat pada konsumsi isoflavon kedelai dalam diet selama seminggu. Isoflavon kedelai dapat berperan sebagai antioksidan baik langsung maupun tidak langsung melalui perubahan aktiivitas enzim antioksidan (Wei 1995).

Tempe dan Tahu

Isoflavon banyak terdapat dalam kedelai dan produk olahannya. Produk fermentasi kedelai (tempe, oncom dan tauco) telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang murah karena mempunyai fungsi primer dan tersier. Mutu bahan makanan tempe (hasil fermentasi kedelai) lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai (Hermana, Mahmud dan Karyadi 1999).

Bahan makanan kedelai yang tidak difermentasi seperti tahu mengandung lebih banyak glukosida, sedangkan yang mengalami fermentasi seperti tempe mengandung lebih banyak aglukosida sebagai hasil hidrolisis enzim selama fermentasi (Biben 1998).

Perkembangan konsumsi tempe dan tahu di Indonesia tidak menunjukkan fluktuasi yang tinggi dari tahun ke tahun. Data Susenas (2007) mencatat konsumsi tempe sedikit lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi tahu pada tahun 2005 dan 2007. Tetapi tahun 2009 konsumsi tempe sedikit lebih tinggi dibanding tahu.

Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang saat ini menjadi makanan populer di dunia (Silitonga dan Djanuardi 1999). Mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari tempe, produsen tempe di Indonesia perlu mengembangkan standar produksi sehingga bisa bersaing dengan tempe yang diproduksi negara lain.

Tempe merupakan makanan yang kaya akan protein, mineral dan isoflavon. Tempe juga mengandung lemak tidak jenuh dan tanpa kolesterol. Proses fermentasi membuat kedelai menjadi lebih mudah dicerna (Hermana, Mahmud dan Karyadi 1999).

inkubasi, dan pada kedua tempe dari ragi tersebut mempunyai peningkatan kandungan daidzein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan genestein (Wuryani et al. 1997).

Sifat tempe dipertimbangkan sebagai potential food karena isi atau zat gizi dan bahan aktif yang dikandungnya. Tempe mengandung protein 40%, kaya akan CHO (carbohydrate), lipid, vitamin C, vitamin E dan mineral. Selain itu tempe juga mengandung bahan aktif seperti isoflavon, asam lemak tidak jenuh, ergosterol, carotene dan vitamin yang menguntungkan untuk kesehatan. Berdasarkan isinya tempe dibutuhkan untuk melengkapi makanan pada keadaan kurang gizi dan bisa digunakan sebagai functional food. Penelitian yang dilakukan di Universty of North Carolina, Amerika Serikat menemukan bahwa genestein dan fitoestrogen yang terdapat pada tempe dapat mencegah kanker prostat, payudara dan penuaan (Anderson dan Sanforrd 1997).

Tempe juga mengandung superoksida dismutase yang dapat menghambat kerusakan sel dan proses penuaan. Dalam sepotong tempe terkandung berbagai unsur yang bermanfaat bagi kesehatan. Seperti hidrat arang, lemak, protein, serta vitamin, enzim, daidzein, genistein, serta isoflavon tipe 2 yang dapat berikatan dengan reseptor hormon estrogen dalam tubuh dapat mengurangi keluhan psikovasomotor khususnya semburan atau hentakan panas di dada sebagaimana yang dialami perempuan saat memasuki masa menopause (Biben 2001).

Tempe mengandung antioksidan SOD (superoksida dismutase) yang mempunyai efek pada mekanisme pertahanan yang melawan oksidasi lipid. Keadaan ini dapat diaplikasikan pada pencegahan yang berhubungan dengan penyakit yang disebabkan oleh oksidasi (Astuti 1999; Utari 2011).

Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konsep

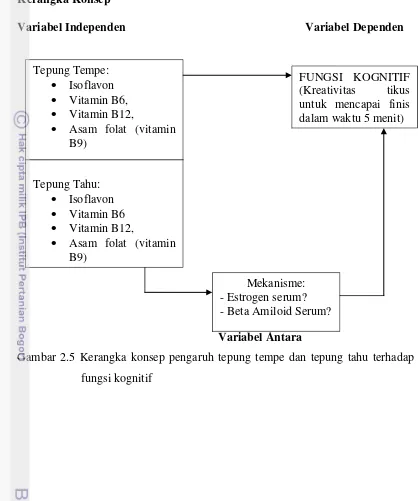

Berdasarkan uraian kepustakaan yang ada, maka disusun suatu kerangka pemikiran faktor determinan kejadian gangguan fungsi kognitif pada lanjut usia, sebagai berikut:

Gambar 2.4 Kerangka pemikiran faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kognitif pada lanjut usia

Faktor- faktor risiko Faktor-faktor Protektif

Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Variabel Antara

Gambar 2.5 Kerangka konsep pengaruh tepung tempe dan tepung tahu terhadap fungsi kognitif

Tepung Tempe: • Isoflavon • Vitamin B6, • Vitamin B12,

• Asam folat (vitamin B9)

Tepung Tahu: • Isoflavon • Vitamin B6 • Vitamin B12,

• Asam folat (vitamin B9)

FUNGSI KOGNITIF (Kreativitas tikus untuk mencapai finis dalam waktu 5 menit)

3 METODE

Tahapan Penelitian

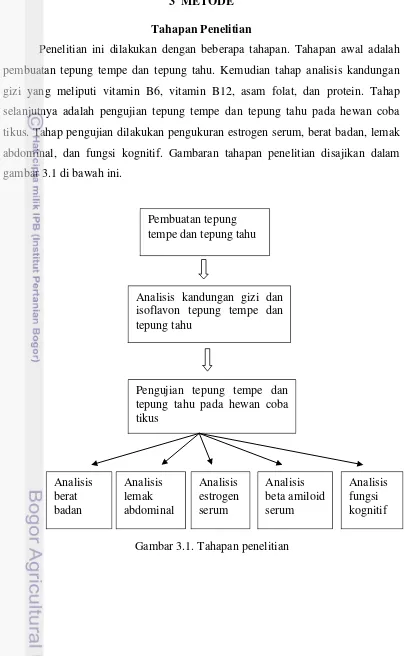

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan awal adalah pembuatan tepung tempe dan tepung tahu. Kemudian tahap analisis kandungan gizi yang meliputi vitamin B6, vitamin B12, asam folat, dan protein. Tahap selanjutnya adalah pengujian tepung tempe dan tepung tahu pada hewan coba tikus. Tahap pengujian dilakukan pengukuran estrogen serum, berat badan, lemak abdominal, dan fungsi kognitif. Gambaran tahapan penelitian disajikan dalam gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Tahapan penelitian Pembuatan tepung

tempe dan tepung tahu

Analisis kandungan gizi dan isoflavon tepung tempe dan tepung tahu

Pengujian tepung tempe dan tepung tahu pada hewan coba tikus

Analisis berat badan

Analisis lemak abdominal

Analisis beta amiloid serum Analisis

estrogen serum

Pembuatan Tepung Tempe dan Tepung Tahu

Tahap pertama penelitian adalah membuat tepung tempe dan tepung tahu di laboratorium Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology Center (SEAFAST Center) IPB. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung tempe dan tepung tahu adalah tempe segar dari pabrik tempe di Kramat Jati Jakarta Timur dan tahu segar dari pabrik tahu di Dramaga Bogor. Alat yang dipakai adalah alat freezed dry untuk menghindari pengaruh panas terhadap kandungan gizi dan isoflavon yang ada dalam tempe dan tahu.

Proses pembuatan tempe pada penelitian ini menggunakan 50 kg kedelai varietas americana dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: perebusan dilakukan selama 4 sampai 5 jam, pemisahan kulit, pencucian, peragian dengan menggunakan ragi dicampur onggok dengan perbandingan satu banding sepuluh. Pemberian ragi 50 gram tiap 50 kg kedelai. Ragi yang dipakai adalah inokulum Rhyzopus oryzae produksi PT Aneka Fermentasi Industri (AFI) Bandung (BPOM RI MD 262628001051). Tempe kemudian dikemas dan didiamkan selama 36 jam. Untuk 50 kg kedelai setelah proses fermentasi akan menghasilkan ±75 kg tempe. Proses pembuatan tepung tempe sebagai berikut: pengirisan tempe (1x2x0.5 cm3), penggilingan, pengeringan dengan metode freeze drying selama 2 hari. Metode ini digunakan karena tidak menggunakan suhu tinggi sehingga diharapkan kandungan gizi dalam tempe tidak hilang. Kapasitas untuk sekali proses adalah 2 kg tempe dan akan menghasilkan rendemen berupa tepung tempe ±30%.

Analisis Kandungan Gizi dan Isoflavon

Analisis ini meliputi kandungan gizi tepung tempe dan tepung tahu (vitamin B6, vitamin B12, asam folat, protein) dan isoflavon. Analisis protein dan vitamin B6 dilakukan di Balai Besar Industri Agro Bogor, Kementrian Pertanian. Analisis isoflavon, vitamin B12 dan asam folat di Balai Besar Pasca Panen Bogor, Kementrian Pertanian. Analisis protein menggunakan metode Kjedahl dan analisis isoflavon (genestein), vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat menggunakan metode High Performance Liquid Cromatography (HPLC).

Analisis Protein (McClements 2007)

Proses Destruksi: dilakukan dengan menimbang ±1 g bahan yang telah

dihaluskan, dimasukkan dalam labu Kjeldahl. Kemudian ditambahkan 7.5 g kalium sulfat dan 0.35 g raksa (II) oksida dan 15 ml asam sulfat pekat.Kemudian dipanaskan semua bahan dalam labu Kjeldahl dalam lemari asam sampai berhenti berasap dan diteruskan pemanasan sampai mendidih dan cairan menjadi jernih. ditambahkan pemanasan kurang lebih 30 menit, dimatikan pemanasan dan dibiarkan sampai dingin. Selanjutnya ditambahkan 100 ml aquadest dalam labu Kjeldahl yang didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng Zn, tambahkan 15 ml larutan kalium sulfat 4% (dalam air) dan akhirnya ditambahkan perlahan-lahan larutan natrium hidroksida 50% sebanyak 50 ml yang telah didinginkan dalam lemari es.

Proses Destilasi: Labu Kjeldahl dipasang pada alat destilasi. Kemudian labu

Kjeldahl dipanaskan perlahan-lahan sampai dua lapis cairan tercampur, selanjutnya dipanaskan dengan cepat sampai mendidih. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan larutan baku asam klorida 0.1 N sebanyak 50 ml dan indicator merah metil 0.1% b/v (dalam etanol 95%) sebanyak 5 tetes, ujung pipa kaca destilator dipastikan masuk ke dalam larutan asam klorida 0.1 N. Proses destilasi selesai jika destilat yang ditampung lebih kurang 75 ml.

Proses Titrasi: Sisa larutan asam klorida 0.1 N yang tidak bereaksi dengan

Rumus penentuan kadar protein kasar :

Protein Kasar (%) = (y-z) x titar NaOH x 0.014 x 6.25(gram) Berat Sampel (gram)

x 100%

Analisis Vitamin B6 (Amidzic et al. 2005)

Larutan Standar. Standar dari USP ditimbang yang setara dengan 800 µg

vitamin B6 dalam 100 ml. Kemudian ditambahkan air sampai 100 ml sampai tercampur sempurna. Campuran ini dibuat dalam keadaan gelap dan simpan selama satu minggu. Setelah satu minggu larutan diambil 10 ml, dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml dan dicampur dengan air. Larutan standar ini mengandung 0,8 µg/ml vitamin B6.

Larutan untuk sampel. Sampel ditimbang 2 g dalam 125 ml labu erlenmeyer.

Lalu ditambahkan air 25 ml dan digoyangkan selama satu menit. Kemudian disaring dengan miliphore 0.45 µ dan diinjek ke HPLC.

Analisis Asam Folat (Amidzic et al. 2005)

Pembuatan Asam Folat Standar: Asam folat ditimbang 0.005 g dan

dimasukkan ke dalam labu erlemeyer, lalu ditambah aquadest sampai 50 ml dan diberi NaOH 0.04 N sebanyak 15 tetes untuk menetralisir pH. Selanjutnya larutan tersebut diambil 5 ml dan diencerkan sampai 50 ml. Hasil pengenceran diambil sebanyak 0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, dan 5 ml. Masing-masing supernatan diambil 0.5 ml untuk HPLC.

Ekstraksi: Tepung tempe dan tepung tahu masing-masing 1 g, masing-masing