ANALISIS RISIKO PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH

DI KAMPUNG KUKUPU KELURAHAN CIBADAK

KECAMATAN TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

(Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak Ramadin)

SKRIPSI

MERIZKA PRATAMI PUTRI H34104085

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

i

RINGKASAN

MERIZKA PRATAMI PUTRI. Analisis Risiko Produksi Jamur Tiram Putih di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak Ramadin). Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. (Di bawah bimbingan SUHARNO).

Jamur adalah sayuran yang dapat dikembangkan dan diarahkan untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat. Permintaan terhadap jamur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, hingga saat ini jumlah produksi jamur yang ada belum dapat memenuhi permintaan. Usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak Ramadin merupakan kegiatan usaha terbesar di Kota Bogor. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi sumber risiko produksi budidaya jamur tiram putih milik Bapak Ramadin, (2) menganalisis berapa besar probabilitas dan dampak dari sumber risiko produksi dalam kegiatan usaha budidaya milik Bapak Ramadin, dan (3) menganalisis alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko produksi yang terjadi pada usaha milik Bapak Ramadin.

Penelitian dilakukan pada usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak Ramadin yang terletak di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa usaha tersebut merupakan usaha dengan skala produksi terbesar di Kota Bogor. Usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak Ramadin mengalami fluktuasi produktivitas yang mengindikasikan adanya risiko produksi. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Dalam mengidentifikasi sumber risiko digunakan metode deskriptif. Metode kuantitatif digunakan dalam menghitung probabilitas dengan menggunakan metode Z-score dan menghitung dampak dengan menggunakan metode VaR.

ii

ANALISIS RISIKO PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH

DI KAMPUNG KUKUPU KELURAHAN CIBADAK

KECAMATAN TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

(Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak Ramadin)

MERIZKA PRATAMI PUTRI H34104085

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

iii Judul Skripsi : Analisis Risiko Produksi Jamur Tiram Putih di Kampung Kukupu

Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

(Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak Ramadin)

Nama : Merizka Pratami Putri

NIM : H34104085

Disetujui,

Pembimbing

Dr. Ir. Suharno, M. Adev

NIP. 19610610 198611 1 001

Diketahui

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 19580908 198403 1 002

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis

Risiko Produksi Jamur Tiram Putih di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak

Ramadin)” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun

kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip

dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah

disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian

akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2013

v

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 1989.

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda

Sumarno MT, SmHk dan Ibunda Dra. Siti Sumeni.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Natar pada tahun

2001 dan pendidikan menengah pertama di SLTP Negeri 1 Natar diselesaikan

pada tahun 2004. Pendidikan lanjutan menengah atas di SMA Negeri 1 Natar

diselesaikan pada tahun 2007.

Penulis diterima pada Program Keahlian Supervisor Jaminan Mutu Pangan,

Program Diploma Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk

IPB (USMI) pada tahun 2007. Penulis melanjutkan studi pada Departemen

Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen pada tahun 2007.

Selama mengikuti pendidikan, penulis tercatat sebagai Sekretaris 1 Minat

Profesi Mahasiswa Pangan dan Gizi (MAPAGI) periode 2009, Ketua Training

Achievement Motivation Diploma IPB tahun 2009, Ketua Training The Seven

Awareness Diploma IPB tahun 2008, Sekretaris 1 Diploma Medical Team (DMT)

periode 2008, Wakil Sekretaris Umum FASTER Alih Jenis Agribisnis periode

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Risiko

Produksi Jamur Tiram Putih di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor (Studi Kasus : Kumbung Jamur Bapak Ramadin)”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sumber risiko produksi jamur tiram

putih, kemungkinan terjadinya risiko, dan dampak yang ditimbulkan akibat

terjadinya risiko di Kumbung Jamur Bapak ramadin.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat kekurangan karena

keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, penulis mengharapkan saran

dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan pada skripsi ini sehingga

dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Februari 2013

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai

bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penulis ingin menyampaikan terima kasih

dan penghargaan kepada :

1. Dr. Ir. Suharno, M. Adev selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan,

waktu, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama

penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Netti Tinaprilla, MM dan Tintin Sarianti, SP, MM selaku dosen

penguji pada ujian sidang penulis yang telah meluangkan waktunya serta

memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

3. Ir. Juniar Atmakusuma, MS selaku dosen evaluator pada kolokium proposal

penelitian yang telah meluangkan waktunya serta meberikan saran dan kritik

demi perbaikan skripsi ini.

4. Dra. Yusalina, Msi yang telah menjadi pembimbing akademik dan seluruh

dosen serta staf Departemen Agribisnis.

5. Aditia Farman selaku pembahas seminar hasil penelitian penulis atas waktu

dan masukannya.

6. Orang tua dan keluarga tercinta untuk setiap dukungan cinta kasih dan doa

yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang terbaik.

7. Bapak Ramadin dan seluruh pekerja di Kumbung Jamur Bapak Ramadin atas

waktu, kesempatan, informasi, dan dukungan yang diberikan.

8. Teman – teman seperjuangan Alih Jenis Agribisnis angkatan 1 dan 2 atas

semangat dan sharing selama penelitian hingga penulisan skripsi, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas

bantuannya.

Bogor, Februari 2013

viii

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 13

3.1. Kerangka Pemikiran Teoristis ... 13

3.1.1. Konsep Risiko ... 13

3.1.2. Klasifikasi Risiko ... 14

3.1.3. Manajemen Risiko ... 15

3.1.4. Pengukuran Risiko ... 17

3.1.5. Teknik Pemetaan ... 17

3.1.6. Konsep Penanganan Risiko ... 18

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 19

IV. METODE PENELITIAN ... 22

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 22

4.2. Jenis dan Sumber Data ... 22

4.3. Metode Pengumpulan Data ... 23

4.4. Metode Analisis Data ... 23

4.4.1. Analisis Deskriptif ... 24

4.4.2. Analisis Kemungkinan Terjadinya Risiko ... 24

4.4.3. Analisis Dampak Risiko ... 25

4.4.4. Pemetaan Risiko ... 26

4.4.5. Penanganan Risiko ... 27

V. GAMBARAN UMUM USAHA ... 29

5.1. Profil Usaha ... 29

5.2. Kegiatan Produksi ... 29

5.3. Sumber Daya Manusia ... 33

VI. ANALISIS RISIKO PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH ... 35

6.1. Identifikasi Sumber Risiko Produksi ... 35

6.2. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Produksi ... 38

6.3. Analisis Dampak Sumber Risiko Produksi ... 39

6.4. Pemetaan Risiko Produksi ... 40

ix

VII.KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

7.1. Kesimpulan ... 44

7.2. Saran ... 44

DAFTAR PUSTAKA ... 46

x

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Produksi Jamur di Indonesia Tahun 2007-2011 ... 1

2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jamur di Indonesia Tahun 2007-2011 ... 2

3. Produksi Jamur di Pulau Jawa Tahun 2007-2011 (Ton) ... 3

4. Perbandingan Kandungan Gizi Jamur (dalam %) ... 3

5. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jamur di Pulau Jawa Tahun 2010 ... 4

6. Produksi Jamur Tiram Putih Menurut Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2009 ... 5

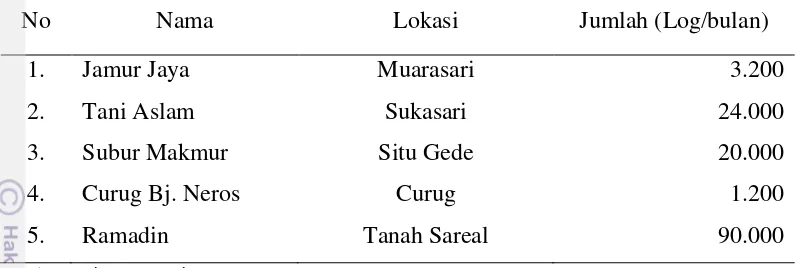

7. Data Beberapa Pelaku Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih di Kota Bogor Tahun 2011 ... 6

8. Formulasi Media ... 30

9. Probabilitas Risiko dari Sumber Risiko Produksi ... 38

10. Dampak Risiko dari Sumber Risiko Produksi ... 40

xi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

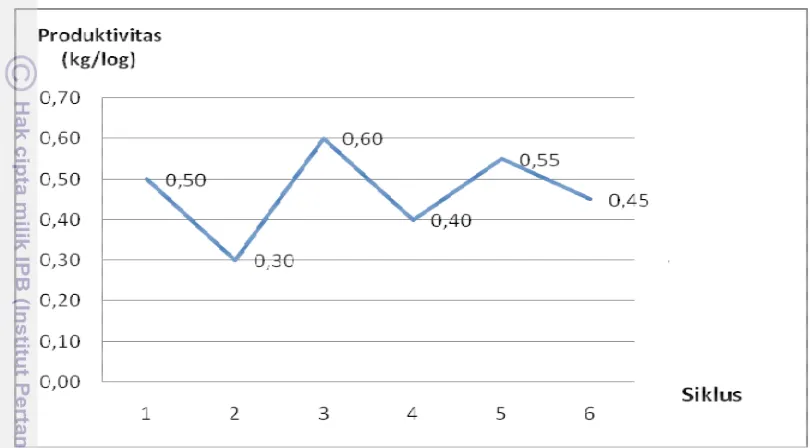

1. Produktivitas Jamur Tiram Putih di Kumbung jamur

Bapak Ramadin ... 8

2. Siklus Manajemen Risiko ... 15

3. Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian ... 21

4. Peta Risiko ... 27

5. Preventif Risiko ... 28

6. Mitigasi Risiko ... 28

7. Alur Kegiatan Produksi Jamur Tiram Putih di Kumbung Jamur Bapak Ramadin ... 30

8. Struktur Organisasi Kumbung Jamur Bapak Ramadin ... 34

9. Hasil Pemetaan Sumber Risiko ... 42

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Kegagalan Sterilisasi Baglog

(Pengukusan) ... 49

2. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Penyakit ... 49

3. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Perubahan Suhu ... 50

4. Analisis Dampak Sumber Risiko Kegagalan Sterilisasi

Baglog (Pengukusan) ... 50

5. Analisis Dampak Sumber Risiko Penyakit ... 51

6. Analisis Dampak Sumber Risiko Perubahan Suhu ... 51

7. Produktivitas Jamur Tiram Putih di Kumbung Jamur Bapak Ramadin Tahun 2009 – 2011 ... 52

8. Dokumentasi Produksi Jamur Tiram Putih di Kumbung Jamur Bapak

1

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sayuran adalah salah satu produk hortikultura yang merupakan bahan

makanan penting bagi tubuh. Jamur merupakan salah satu jenis sayuran produk

hortikultura yang dapat dikembangkan dan diarahkan untuk memperbaiki keadaan

gizi masyarakat. Di Indonesia kegiatan budidaya jamur termasuk relatif baru.

Komoditas jamur baru dikenalkan pada tahun 1960-an dan mulai diusahakan

secara komersial serta dikenal oleh masyarakat mulai 1970-an. Pengetahuan

masyarakat tentang manfaat dan teknologi produksi, pengolahan, serta produk

olahan jamur masih sangat terbatas. Dewasa ini masyarakat telah mengenal dan

mengetahui bahwa jamur merupakan sumber makanan yang mengandung gizi

tinggi dengan kandungan protein, karbohidrat, serat, mineral, dengan kandungan

lemak rendah yang bermanfaat bagi kesehatan, sehingga beberapa tahun terakhir

produk industri jamur mulai mendapat perhatian. Hal tersebut mengakibatkan

permintaan jamur mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu dapat dijadikan

peluang yang berharga khususnya bagi petani jamur untuk menigkatkan

produksinya.

Perkembangan pola kunsumsi masyarakat yang mulai berminat

mengkonsumsi jamur menyebabkan meningkatnya budidaya jamur yang

mendorong peningkatan produksi. Hal yang menarik dari usaha budidaya jamur

adalah aspek ekonomi yang cerah karena tidak membutuhkan lahan yang luas,

media tumbuh/tanam berupa limbah pertanian yang mudah diperoleh dengan

harga relatif murah serta siklus produksi relatif cepat (1-6 bulan).

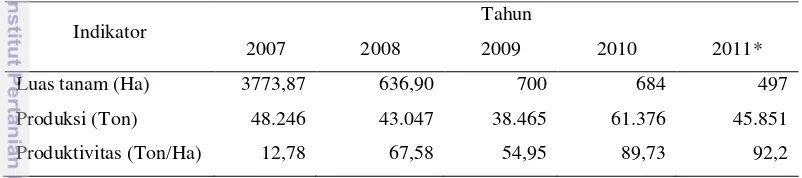

Tabel 1. Produksi Jamur di Indonesia Tahun 2007-2011

Tahun Produksi (Ton) Pertumbuhan (%)

2007 48.246 -

2008 43.047 -10,77

2009 38.465 -10,64

2010 61.376 59,56

2011* 45.851 25,29

2 Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1 dapat diketahui produksi

jamur dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 10,77 persen

dan pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 10,64 persen.

Pada tahun 2009 ke tahun 2010 menglami peningkatan sebesar 59,56 persen dan

pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penigkatan sebesar 25,29 persen.

Penurunan produksi disebabkan beberapa faktor diantaranya masih rendahnya

pengetahuan dan keterampilan petani dalam proses budidaya, perubahan cuaca,

skala usaha kecil dan masih tradisional, serta serangan hama dan penyakit.

Peningkatan produksi antara lain disebabkan bertambahnya jumlah petani sebagai

pelaku usaha bididaya jamur.

Keterangan : * = angka sementara Sumber : Departemen Pertanian (2012)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa produktivitas jamur mengalami

peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008, kemudian mengalami penurunan dari

tahun 2008 ke tahun 2009, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun

2010 dan 2011. Peningkatan dan penurunan produktivitas dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya alam, teknologi, penggunaan bahan baku berkualitas

dan keterampilan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan pelaku usaha.

Penurunan produktivitas dipengaruhi antara lain oleh kondisi cuaca atau musim

yang dapat mengurangi hasil produksi.

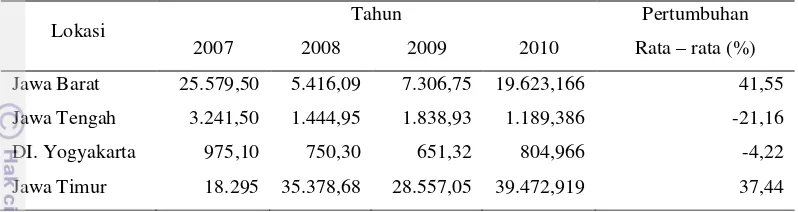

Daerah sentra produksi jamur pada tahun 2010 berada di Pulau Jawa yang

terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Jawa Barat dengan pertumbuhan rata – rata tertinggi dibanding tiga daerah lainnya

menempati posisi kedua setelah Jawa Timur yang diikuti oleh Jawa Tengah dan

3 disebabkan adanya faktor bencana alam dan terjadinya serangan hama serta

penyakit. Data produksi jamur di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Jamur di Pulau Jawa Tahun 2007-2011 (Ton)

Lokasi Tahun Pertumbuhan

2007 2008 2009 2010 Rata – rata (%)

Jawa Barat 25.579,50 5.416,09 7.306,75 19.623,166 41,55

Jawa Tengah 3.241,50 1.444,95 1.838,93 1.189,386 -21,16

DI. Yogyakarta 975,10 750,30 651,32 804,966 -4,22

Jawa Timur 18.295 35.378,68 28.557,05 39.472,919 37,44

Sumber : Departemen Pertanian (2012)

Di Indonesia jamur yang sering dijadikan bahan makanan yaitu jamur

merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Jamur tiram memiliki kandungan gizi

yaitu protein dan lemak yang paling tinggi dibandingkan jamur merang dan jamur

kuping. Kandungan karbohidrat jamur tiram lebih tinggi dari jamur merang tetapi

lebih rendah dari jamur kuping. Perbandingan kandungan gizi pada jamur dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Kandungan Gizi Jamur (dalam %)

Bahan Makanan Protein Lemak Karbohidrat

Jamur merang 1,8 0,3 4,0

Jamur tiram putih 27 1,6 58,0

Jamur kuping 8,4 0,5 82,8

Sumber : Rahmat S dan Nurhidayat (2011)

Jamur tiram memiliki beberapa jenis yaitu jamur tiram putih, jamur tiram

abu-abu, jamur tiram cokelat, dan jamur tiram merah. Jenis yang paling banyak

dibudidayakan di Indonesia adalah jamur tiram putih, selain rasanya yang lebih

lezat masyarakat juga lebih menyukai dan mengenal jamur tiram putih

dibandingkan dengan jenis jamur tiram yang lain. Jamur tiram putih dapat

diproduksi sepanjang tahun dalam areal yang relatif sempit, sehingga merupakan

alternatif yang cukup baik dalam rangka memanfaatkan lahan pekarangan. Selain

itu, budidaya jamur tiram tidak menggunakan bahan kimia atau pupuk anorganik

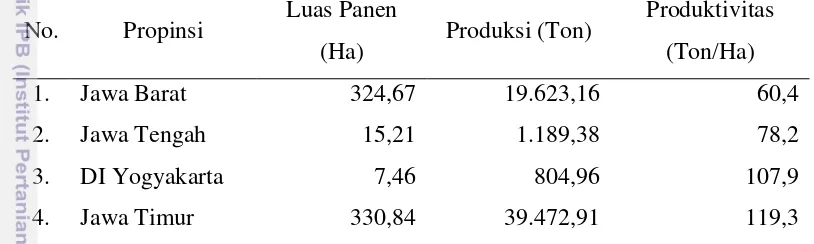

4 Jawa Barat merupakan propinsi yang memiliki luas panen jamur terbesar

kedua setelah Jawa Timur namun memiliki produktivitas terendah. Hal tersebut

dikarenakan para pelaku usaha jamur di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

DI Yogyakarta memiliki kemampuan dan pengalaman berusaha yang lebih baik,

menggunakan bahan baku yang berkualitas, mampu menciptakan kondisi

lingkungan tumbuh jamur yang ideal, dan mampu memanajemen risiko produksi

yang terjadi dengan baik. Luas panen, produksi dan produktivitas jamur di Pulau

Jawa pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jamur di Pulau Jawa Tahun

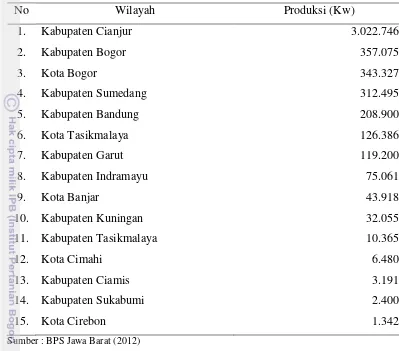

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2012), daerah sentra jamur tiram

putih di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor,

Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung. Kota Bogor merupakan daerah

penghasil jamur tiram putih ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten

Cianjur dan Kabupaten Bogor. Bogor merupakan daerah dengan karakteristik

dataran tinggi yang memiliki suhu rendah dan kelembaban udara tinggi sehingga

cocok bagi pertumbuhan jamur tiram putih. Selain itu, letak geografis Bogor yang

lebih dekat dan akses yang lebih mudah dengan Ibu Kota Jakarta memungkinkan

para pelaku usaha jamur tiram putih untuk memasok produknya ke wilayah

tersebut dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat yang memiliki jarak lebih jauh.

Data produksi jamur tiram putih untuk wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat

5

Tabel 6. Produksi Jamur Tiram Putih Menurut Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2009

No Wilayah Produksi (Kw)

1. Kabupaten Cianjur 3.022.746

2. Kabupaten Bogor 357.075

3. Kota Bogor 343.327

4. Kabupaten Sumedang 312.495

5. Kabupaten Bandung 208.900

6. Kota Tasikmalaya 126.386

7. Kabupaten Garut 119.200

8. Kabupaten Indramayu 75.061

9. Kota Banjar 43.918

10. Kabupaten Kuningan 32.055

11. Kabupaten Tasikmalaya 10.365

12. Kota Cimahi 6.480

13. Kabupaten Ciamis 3.191

14. Kabupaten Sukabumi 2.400

15. Kota Cirebon 1.342

Sumber : BPS Jawa Barat (2012)

Di Kota Bogor terdapat beberapa pelaku usaha budidaya jamur tiram putih

dengan berbagai skala usaha yaitu skala besar, skala menengah, dan skala kecil.

Usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak Ramadin merupakan kegiatan

usaha terbesar di Kota Bogor dengan jumlah log yaitu 90.000 baglog per bulan

yang termasuk skala usaha besar. Baglog hasil produksi tersebut tidak seluruhnya

digunakan untuk budidaya oleh pemilik usaha, melainkan baglog dijual kepada

para petani lain dengan skala usaha kecil sampai menengah yang datang untuk

membeli baglog. Baglog yang sudah dibeli tersebut kemudian dipelihara atau

dibudidayakan dengan kisaran waktu antara 3 – 4 bulan. Data pelaku usaha dapat

6

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bogor (2012)

1.2. Perumusan Masalah

Kumbung jamur milik Bapak Ramadin adalah salah satu usaha yang

bergerak di bidang budidaya jamur tiram putih yang berdiri pada tahun 2008.

Kegiatan budidaya berlokasi di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor. Lokasi tersebut pada awalnya merupakan lahan kosong

yang ditumbuhi tanaman bambu. Pada awal kegiatan usaha yaitu tahun 2008,

Bapak Ramadin mampu memproduksi 800 baglog per hari. Pada tahun 2009

meningkat menjadi 2.000 baglog per hari. Dari tahun 2010 hingga saat ini mampu

memproduksi 3.000 baglog per hari. Usaha budidaya jamur tiram putih milik

Bapak Ramadin adalah usaha dengan skala besar yang mampu menghasilkan

90.000 baglog per bulan.

Lokasi usaha yang terletak di Kota Bogor memiliki tingkat risiko produksi

yang lebih tinggi karena keadaan alam yang kurang sesuai dengan kondisi ideal

tumbuh jamur tiram putih. Kota Bogor memiliki suhu rata-rata tiap bulan 260C,

dengan suhu terendah 21,80C dan suhu tertinggi 30,40 C. Jamur tiram putih

tumbuh ideal pada dataran tinggi dengan suhu 220C – 280C. Oleh karena itu,

Bapak Ramadin melakukan modifikasi dalam pembuatan kumbung jamur agar

dapat menyesuaikan dengan kondisi ideal tumbuh jamur.

Jamur tiram putih memiliki tingkat risiko produksi lebih tinggi

dibandingkan dengan jenis tanaman hortikultura yang lain. Hal tersebut karena

jamur tiram putih memiliki kondisi tumbuh yang harus sesuai dengan keadaan

7 serbuk kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan media tanam atau

baglog, dan tempat khusus pemeliharaan atau kumbung.

Pada kegiatan budidaya jamur tiram putih yang dilakukan oleh Bapak

Ramadin, dalam satu siklus produksi waktu yang dibutuhkan yaitu lima bulan

dimulai dari pembuatan baglog sampai pada saat panen terakhir. Jika siklus

pertama dimulai pada bulan Januari – Mei dan siklus kedua dimulai pada bulan

Juli – November, maka dalam satu tahun terdapat dua siklus. Pada bulan Juni dan

Desember adalah waktu untuk pembersihan dan pengistirahatan kumbung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data produksi selama tiga tahun

yaitu tahun 2009 sampai 2011. Siklus pertama yaitu Januari sampai Mei 2009,

siklus kedua yaitu Juli sampai November 2009, siklus ketiga yaitu Januari sampai

Mei 2010, siklus keempat yaitu Juli sampai November 2010, siklus kelima yaitu

Januari sampai Mei 2011, dan siklus keenam yaitu Juli sampai November 2011.

Pada tahun 2009 sampai 2011, input yang digunakan berjumlah 10.000 baglog

dengan hasil produksi atau hasil panen berkisar antara 3.000 kg sampai 6.000 kg

dalam satu siklus produksi. Selama menjalankan kegiatan usaha budidaya jamur

tiram putih diperoleh produktivitas tertinggi yaitu 0,6 kg/baglog dan produktivitas

terendah yaitu 0,3 kg/baglog. Produktivitas terendah terjadi pada siklus kedua

yaitu pada bulan Juli sampai November 2009 karena adanya peralihan musim dari

musim kemarau ke musim penghujan. Data tersebut diperoleh dari 1 kumbung

berukuran 6 m x 8 m dengan kapasitas 10.000 baglog

Fluktuasi produktivitas tersebut diakibatkan oleh beberapa masalah yang

timbul selama siklus produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik

usaha, penurunan produktivitas disebabkan adanya serangan penyakit dan kondisi

cuaca. Perubahan kondisi cuaca dari musim hujan ke musim kemarau ataupun

sebaliknya akan mengakibatkan penurunan produktivitas. Ketika musim kemarau

tubuh buah jamur tiram putih akan tumbuh dengan kerdil. Ketika musim

penghujan baglog menjadi mudah terserang penyakit karena kondisi suhu yang

rendah. Hal tersebut terjadi karena jamur tiram putih merupakan tumbuhan yang

sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan suhu.

Berfluktuasinya produktivitas mengindikasikan adanya risiko produksi yang

8 produksi yang dialami oleh petani memberi dampak kerugian, sehingga perlu

dikaji untuk mengetahui sumber risiko, dampak yang ditimbulkan, dan cara

mengatasi risiko tersebut. Fluktuasi produktivitas jamur tiram putih milik Bapak

Ramadin dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Produktivitas Jamur Tiram Putih di Kumbung Jamur Bapak Ramadin Sumber : Pemilik Usaha (2012)

Berdasarkan gambaran kegiatan usaha budidaya jamur tiram yang telah

dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi sumber risiko produksi budidaya jamur tiram putih pada

usaha milik Bapak Ramadin?

2. Berapa besar probabilitas dan dampak dari sumber risiko produksi dalam

kegiatan usaha budidaya milik Bapak Ramadin?

3. Bagaimana alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sumber

risiko produksi yang terjadi pada usaha milik Bapak Ramadin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sumber risiko produksi budidaya jamur tiram putih milik

9 2. Menganalisis berapa besar probabilitas dan dampak dari sumber risiko

produksi dalam kegiatan usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak

Ramadin.

3. Menganalisis alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sumber

risiko produksi yang terjadi pada usaha budidaya jamur tiram putih milik

Bapak Ramadin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan sebagai berikut :

1. Bagi pemilik usaha, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan

pengambilan keputusan dalam mengelola usaha budidaya jamur tiram putih

agar lebih waspada dalam menghadapi risiko dan dapat mengurangi kerugian

yang diterima.

2. Bagi penulis, sebagai pembelajaran dalam menganalisis dan memberikan

alternatif solusi dari permasalahan yang ada.

3. Bagi akademisi, penelitian ini sebagai informasi dan bahan pembanding untuk

penelitian selanjutnya.

10

II.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai risiko khususnya risiko produksi diperlukan

sebagai informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian

tersebut diperlukan sebagai bahan pembelajaran untuk melakukan penelitian

selanjutnya. Beberapa penelitian yang menganalisis risiko produksi jamur tiram

putih yaitu Ginting (2009), Parengkuan (2011), Sumpena (2011), dan Siregar

(2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2009), Parengkuan

(2011), dan Sumpena (2011) sumber risiko produksi pada jamur tiram putih yaitu

cuaca atau perubahan suhu, hama, dan sterilisasi atau pengukusan. Selain itu,

keterampilan tenaga kerja dan penyakit juga menjadi sumber risiko produksi pada

penelitian Ginting (2009), Parengkuan (2011), dan Siregar (2012). Sumpena

(2011) menyebutkan teknologi inkubasi sebagai sumber risiko produksi jamur

tiram putih.

Terdapat kesamaan pada pengukuran sumber risiko produksi yang

dilakukan oleh Parengkuan (2011), Sumpena (2011), dan Siregar (2012) yaitu

menggunakan alat analisis Z-score dan VaR. Berbeda dengan penelitian Ginting (2009) yang menggunakan alat analisis variance, standard deviation dan

coefficient variation. Pada penelitian Siregar (2012) terdapat tambahan alat analisis selain Z-score dan VaR yaitu variance, standard deviation dan coefficient variation.

Hasil penelitian yang dilakukan Ginting (2009) menggunakan coefficient variation diperoleh hasil sebesar 0,32. Artinya, untuk setiap satu satuan hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya jamur tiram putih, maka risiko yang dihadapi

adalah sebesar 0,32. Setiap satu kilogram hasil yang diperoleh akan mengalami

risiko sebanyak 0,32 kg pada saat terjadi risiko produksi. Parengkuan (2011)

memperoleh yaitu probabilitas dan dampak risiko terbesar ada pada sumber risiko

kesalahan penanganan pada saat proses sterilisasi log dengan nilai sebesar 45,2

persen, sedangkan perubahan suhu merupakan sumber risiko yang memberikan

dampak terbesar dengan nilai Rp.17.053.516. Pada penelitian Sumpena (2011),

hasil analisis diperoleh probabilitas kegagalan produksi akibat serangan hama

11 pengukusan (sterilisasi) sebesar 9,30 persen, kurangnya keterampilan tenaga kerja

sebesar 4,60 persen, dan teknologi inkubasi yang kurang tepat sebesar 7,10

persen. Dampak kegagalan produksi akibat serangan hama adalah Rp. 303.698,34,

akibat perubahan cuaca adalah Rp. 412.830,07, akibat teknologi pengukusan

(sterilisasi) adalah Rp. 386.172,75, akibat kurangnya keterampilan tenaga kerja

adalah Rp. 376.110,75, dan akibat teknologi inkubasi yang kurang tepat adalah

Rp. 391.443,75. Berdasarkan penelitian Siregar (2012) menggunakan variance,

standard deviation dan coefficient variation diketahui usaha budidaya jamur tiram putih mengalami risiko produksi sebesar 0,10. Hal ini berarti setiap satu satuan

rupiah yang diperoleh akan menghasilkan risiko sebesar 0,10 atau sebesar 10%.

Nilai probabilitas sumber risiko yang tertinggi adalah teknologi pengukusan

(sterilisasi) yaitu sebesar 46,4 %, diikuti oleh sumber keterampilan tenaga kerja

41,7 % penyakit sebesar 35,2 %, dan sumber risiko hama sebesar 33,7 %. Nilai

dampak sumber risiko yang tertinggi adalah teknologi pengukusan (sterilisasi)

yaitu sebesar Rp 138.625.507,40 diikuti oleh sumber risiko keterampilan tenaga

kerja sebesar Rp 83.156.725,33 sumber risiko akibat penyakit sebesar Rp

41.587.652,21 serta hama sebesar Rp 13.862.550,73.

Strategi pengelolaan risiko Ginting (2009) dan Sumpena (2011) yaitu

meningkatkan perawatan, membersihkan kumbung, merencanakan pembibitan

dengan bahan berkualitas, mengembangkan sumber daya manusia, dan

menggunakan peralatan steril. Menurut Parengkuan (2011) strategi penanganan

risiko yang dilakukan yaitu mengembangkan sumber daya manusia, memperbaiki

fasilitas fisik, dan penggabungan usaha dengan pembudidaya jamur tiram putih di

wilayah lain. Siregar (2012) menyebutkan strategi pengelolaan risiko yaitu

perencanaan pembibitan dengan baik, menambah intensitas pemeriksaan terhadap

baglog yang sudah dipanen, dan teknik penyimpanan baglog di dalam ruang

pemeliharaan lebih ditata dengan baik. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan

yaitu membeli autoclave yang baru untuk mengganti penggunaan drum pengukus, pengawasan oleh pemimpin pada saat proses pengukusan, pemimpin melakukan

tindakan tegas dalam mengarahkan dan membimbing tenaga kerja dan

keterampilan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan mengikuti penyuluhan atau

12 Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan topik dan komoditas namun

berbeda lokasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Siregar (2012),

Parengkuan (2011), dan Ginting (2009) berlokasi di Kabupaten Bogor, sedangkan

penelitian yang akan dilakukan sama dengan Sumpena (2011) di Kota Bogor.

Kesamaan lainnya dengan Parengkuan (2011), Sumpena (2011), dan Siregar

(2012) adalah dalam alat analisis yang digunakan yaitu metode Z-score dan VaR. Perbedaan dengan penelitian Ginting (2009) yaitu tidak menggunakan variance,

standard deviation dan coefficient variation. Penentuan alat analisis yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu

menganalisis probabilitas dan dampak dari masing – masing sumber risiko

13

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoristis 3.1.1. Konsep Risiko

Risiko adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang dapat diukur oleh

pengambil keputusan dan pada umumnya pengambil keputusan mengalami suatu

kerugian, risiko erat kaitannya dengan ketidakpastian, tetapi kedua hal tersebut

memiliki makna yang berbeda. Ketidakpastian (uncertainty) adalah suatu kejadian

yang tidak dapat diukur oleh pengambil keputusan dengan demikian adanya

ketidakpastian dapat menimbulkan risiko (Robinson dan Barry, 1987).

Djohanputro (2008) mengatakan bahwa pengertian dasar risiko terkait

dengan keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya yang telah

diketahui tingkat probabilitasnya dan kejadiannya.

Menurut Darmawi (2010), risiko dihubungkan dengan kemungkinan

terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.

Penggunaan kata “kemungkinan” tersebut sudah menunjukkan adanya

ketidakpastian. Menurut Darmawi (2010), ketidakpastian tersebut merupakan

kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, sedangkan kondisi yang tidak pasti

timbul karena berbagai macam hal, antara lain :

1. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.

2. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.

3. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan mengambil keputusan, dan lain

sebagainya.

Menurut Kountur (2008), terdapat tiga unsur penting dari suatu kejadian

yang dianggap sebagai risiko, yaitu: (1) Merupakan suatu kejadian. (2) Kejadian

tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi bisa terjadi dan bisa tidak. (3) Jika

14

3.1.2. Klasifikasi Risiko

Menurut Harwood et al (1999), terdapat beberapa sumber risiko yang dapat

dihadapi oleh petani, yaitu :

1. Risiko Produksi

Sumber risiko yang berasal dari kegiatan produksi diantaranya adalah gagal

panen, rendahnya produktivitas, kerusakan barang yang ditimbulkan oleh

serangan hama dan penyakit, perbedaan iklim dan cuaca, kesalahan sumberdaya

manusia, dan masih banyak lagi.

2. Risiko Pasar atau Harga

Risiko yang ditimbulkan oleh pasar diantaranya adalah barang tidak dapat

dijual yang diakibatkan ketidakpastian mutu, permintaan rendah, ketidakpastian

harga output, inflasi, daya beli masyarakat, persaingan, dan lain-lain. Sementara

itu risiko yang ditimbulkan oleh harga antara lain harga dapat naik akibat dari

inflasi.

3. Risiko Kelembagaan

Risiko yang ditimbulkan dari kelembagaan antara lain adanya aturan

tertentu yang membuat anggota suatu organisasi menjadi kesulitan untuk

memasarkan ataupun meningkatkan hasil produksinya.

4. Risiko Kebijakan

Risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan antara lain adanya

kebijakan-kebijakan tertentu yang keluar dari dalam hal ini sebagai pemegang

kekuasaan pemerintah yang dapat menghambat kemajuan suatu usaha. Dalam

artian kebijakan tersebut membatasi gerak dari usaha tersebut. Contohnya adalah

kebijakan tarif ekspor.

5. Risiko Finansial

Risiko yang ditimbulkan oleh risiko finansial antara lain adalah adanya

piutang tak tertagih, likuiditas yang rendah sehingga perputaran usaha terhambat,

perputaran barang rendah, laba yang menurun akibat dari krisis ekonomi dan

15

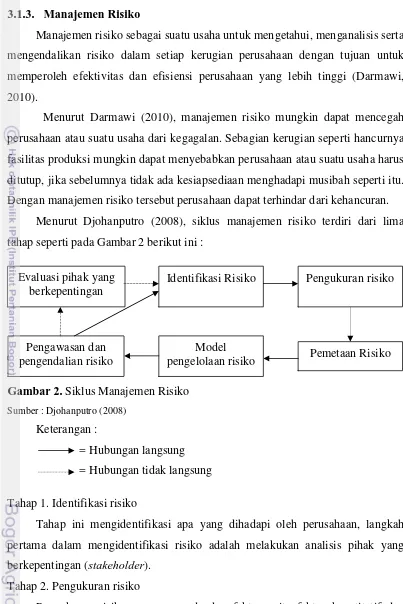

3.1.3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagai suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta

mengendalikan risiko dalam setiap kerugian perusahaan dengan tujuan untuk

memperoleh efektivitas dan efisiensi perusahaan yang lebih tinggi (Darmawi,

2010).

Menurut Darmawi (2010), manajemen risiko mungkin dapat mencegah

perusahaan atau suatu usaha dari kegagalan. Sebagian kerugian seperti hancurnya

fasilitas produksi mungkin dapat menyebabkan perusahaan atau suatu usaha harus

ditutup, jika sebelumnya tidak ada kesiapsediaan menghadapi musibah seperti itu.

Dengan manajemen risiko tersebut perusahaan dapat terhindar dari kehancuran.

Menurut Djohanputro (2008), siklus manajemen risiko terdiri dari lima

tahap seperti pada Gambar 2 berikut ini :

Gambar 2.Siklus Manajemen Risiko

Tahap ini mengidentifikasi apa yang dihadapi oleh perusahaan, langkah

pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang

berkepentingan (stakeholder). Tahap 2. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu faktor kuantitatif dan

kualitatif, kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai yang rentan terhadap

risiko, sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul,

16 Menurut Darmawi (2010) sesudah risiko diidentifikasi, maka selanjutnya risiko

itu harus diukur untuk menentukan derajat kepentingannya dan untuk memperoleh

informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan

manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

Tahap 3. Pemetaan risiko

Pemetaan risiko ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan

kepentingan bagi perusahaan, disini dilakukan prioritas risiko mana yang lebih

dahulu dilakukan, selain itu prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko

memiliki dampak pada tujuan perusahaan. Pemetaan risiko adalah suatu gambaran

tentang posisi risiko pada suatu peta dari dua sumbu yaitu sumbu vertikal

menggambarkan probabilitas, dan sumbu horizontal menggambarkan dampak.

Tahap 4. Model pengelolaan risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model

pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan model risiko struktur

organisasi pengelolaan dan lain-lain.

Tahap 5. Monitor dan pengendalian

Monitor dan pengendalian penting karena :

a) Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko

berjalan sesuai rencana.

b) Manajemen juga perlu memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko cukup

efektif

c) Monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan

terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko

perubahan ini berdampak pada pergeseran data risiko yang otomatis pada

perubahan prioritas risiko.

Dengan manajemen risiko dapat diidentifikasi adanya potensi risiko, dengan

seluruh faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Manajemen risiko

dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan dan pencapaian yang baik dari

suatu organisasi. Manajemen risiko juga dapat mengurangi probabilitas kegagalan

17

3.1.4. Pengukuran Risiko

Menurut Darmawi (2010), setelah tahap identifikasi risiko maka selanjutnya

risiko diukur untuk menentukan derajat kepentingannya dan untuk memperoleh

informasi yang akan membantu dalam menetapkan kombinasi peralatan

manajemen risiko yang cocok untuk digunakan. Informasi yang diperlukan

berkaitan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu : (a) frekuensi atau

jumlah kerugian yang akan terjadi; (b) keparahan dari kerugian. Sementara itu,

paling sedikit untuk masing-masing dimensi yang ingin diketahui adalah : (a)

rata-rata nilainya dalam periode anggaran; (b) variasi nilai dari suatu periode ke

periode anggaran sebelumnya dan berikutnya; (c) dampak keseluruhan dari

kerugian-kerugian itu jika kerugian tersebut ditanggung sendiri.

Menurut Kountur (2006), tujuan pengukuran risiko yaitu menghasilkan apa

yang disebut dengan status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah ukuran yang

menunjukkan tingkatan risiko, sehingga dapat diketahui mana risiko yang lebih

krusial dari risiko lainnya. Peta risiko adalah gambaran sebaran risiko dalam suatu

peta sehingga dapat diketahui dimana posisi risiko terhadap peta. Berdasarkan

peta risiko dan status risiko kemudian dapat dilakukan penanganan risiko sesuai

dengan posisi risiko yang telah dipetakan dalam peta risiko, sehingga proses

penanganan risiko dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan status risikonya

(Kountur, 2006).

3.1.5. Teknik Pemetaan

Menurut Kountur (2006), probabilitas merupakan dimensi pertama yang

menyatakan tingkat kemungkinan suatu risiko terjadi. Semakin tinggi

kemungkinan risiko terjadi, maka semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya

jika semakin rendah kemungkinan risiko terjadi, maka semakin rendah perhatian

yang diberikan. Umumnya probabilitas dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi,

sedang, dan rendah.

Dimensi kedua yaitu dampak yang merupakan tingkat kegawatan atau biaya

yang terjadi jika risiko yang bersangkutan benar-benar menjadi kenyataan.

Semakin tinggi dampak suatu risiko, maka semakin perlu mendapat perhatian

18 risiko maka semakin rendah perhatian yang perlu diberikan. Umumnya dimensi

dampak dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Matriks antara kedua dimensi menghasilkan empat kuadran utama. Kuadran

I merupakan area skala prioritas ketiga dengan tingkat probabilitas sedang sampai

besar dan tingkat dampak kecil sampai sedang. Risiko dalam kuadran ini memiliki

tingkat probabilitas kejadian yang besar tetapi berdampak kecil. Risiko ini tidak

terlalu mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Kadang terasa mengganggu

jika risiko tersebut muncul menjadi kenyataan. Namun, hal tersebut biasanya

mampu diatasi oleh perusahaan.

Kuadran II merupakan area dengan skala prioritas pertama. Risiko dalam

kuadran ini memiliki tingkat probabilitas kejadian dan dampak sedang sampai

besar. Kuadran II terdiri dari risiko yang masuk ke dalam prioritas pertama atau

prioritas utama. Jika risiko tersebut terjadi maka target perusahaan tidak akan

tercapai dan berada dalam kondisi terburuk yang bisa dinyatakan tutup atau

bangkrut.

Kuadran III merupakan area dengan skala prioritas keempat dengan tingkat

probabilitas kejadian yang kecil. Jika risiko ini terjadi akan berdampak kecil bagi

perusahaan dalam mencapai target atau tujuan. Risiko yang masuk dalam kuadran

III cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan

sumber dayanya untuk menangani risiko. Namun, perusahaan tetap perlu

mengadakan pengawasan pada risiko ini.

Kuadran IV merupakan area dengan skala prioritas kedua dengan memiliki

tingkat probabilitas kejadian antara kecil sampai sedang. Risiko dalam kuadran IV

cukup jarang terjadi. Bila risiko pada kuadran IV terjadi akan menyebabkan

terancamnya tujuan perusahaan.

3.1.6. Konsep Penanganan Risiko

Menurut Kountur (2006), berdasarkan peta risiko dapat diketahui cara

penanganan risiko yang tepat untuk dilaksanakan. Terdapat dua strategi

19 1. Preventif

Preventif dilakukan sedemikian rupa sehingga risiko tidak terjadi,

preventif dilakukan dengan beberapa cara diantaranya : (1) Membuat atau

memperbaiki sistem, (2) Mengembangkan sumber daya manusia, dan (3)

Memasang atau memperbaiki fasilitas fisik.

2. Mitigasi

Mitigasi adalah strategi penanganan risiko yang dimaksudkan untuk

memperkecil dampak yang ditimbulkan dari risiko. Strategi mitigasi dilakukan

untuk menangani risiko yang memiliki dampak yang sangat besar. Adapun

beberapa cara yang termasuk ke dalam strategi mitigasi adalah :

a. Diversifikasi

Diversifikasi merupakan cara menempatkan aset atau harta di beberapa tempat

sehingga jika salah satu tempat terkena musibah tidak akan menghabiskan

semua aset yang dimiliki.

b. Penggabungan

Penggabungan (merger) adalah salah satu cara atau pola penanganan risiko

yaitu dengan cara penggabungan dengan pihak atau perusahaan lain. Strategi

ini adalah dengan melakukan penggabungan atau dengan cara melakukan

akuisisi.

c. Pengalihan Risiko

Pengalihan risiko merupakan cara untuk mengurangi dampak risiko yaitu

dengan cara mengalihkan dampak risiko ke pihak lain. Maksud dari

pengalihan risiko ini adalah mengalihkan risiko kepihak lain sehingga jika

terjadi kerugian, pihak lainlah yang menanggung kerugian. Ada beberapa cara

untuk mengalihkan risiko ke pihak lain antara lain : leasing, outsourcing, hedging dan asuransi.

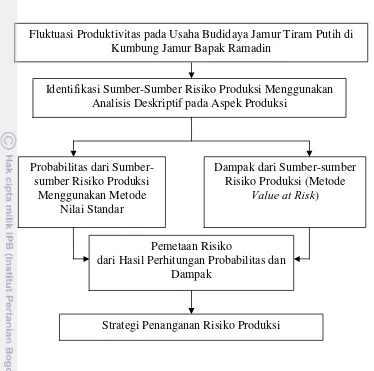

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram putih kendala yang

dihadapi oleh Bapak Ramadin sebagai pelaku usaha adalah risiko produksi yang

diindikasikan dengan adanya fluktuasi produktivitas hasil panen. Faktor yang

20 tersebut antara lain kondisi cuaca dan iklim yang sulit diprediksi serta serangan

penyakit tanaman. Kerugian akibat risiko produksi yang dialami adalah jumlah

produksi yang rendah.

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi sumber-sumber risiko

produksi yang dihadapi oleh petani. Kemudian dilakukan identifikasi upaya

penanganan risiko produksi yang dilakukan oleh petani. Analisis ini dilakukan

dengan metode analisis deskriptif melalui observasi, wawancara, dan diskusi

dengan pemilik usaha. Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah analisis

probabilitas dan dampak risiko produksi jamur tiram putih akibat adanya sumber

risiko. Pengukuran probabilitas atau kemungkinan terjadinya kerugian dilakukan

dengan analisis nilai standar atau Z-score, sedangkan pengukuran dampak risiko dilakukan dengan menggunakan analisis Value at Risk (VaR). Analisis dilakukan dengan menggunakan data produksi jamur tiram putih pada tahun 2009 sampai

2011. Hasil analisis probabilitas dan dampak risiko produksi selanjutnya

dipetakan dalam peta risiko yang akan menunjukkan sebaran sumber risiko

produksi. Setelah itu, ditentukan alternatif strategi penanganan risiko yang tepat

untuk mengendalikan sumber risiko produksi tersebut. Alur kerangka pemikiran

21

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Produksi Menggunakan Analisis Deskriptif pada Aspek Produksi

Probabilitas dari Sumber-sumber Risiko Produksi Menggunakan Metode

Nilai Standar

Dampak dari Sumber-sumber Risiko Produksi (Metode

Value at Risk)

Strategi Penanganan Risiko Produksi Pemetaan Risiko

dari Hasil Perhitungan Probabilitas dan Dampak

22

IV.

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada usaha budidaya jamur tiram putih milik Bapak

Ramadin yang terletak di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja

(purposive) dengan mempertimbangkan bahwa usaha tersebut merupakan usaha dengan skala produksi terbesar di Kota Bogor. Usaha budidaya jamur tiram putih

milik Bapak Ramadin mengalami fluktuasi produktivitas yang mengindikasikan

adanya risiko produksi. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 sampai

dengan Januari 2013.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan

kuantitatif. Data kualitatif adalah data non numerik yang berupa keterangan

kegiatan usaha budidaya jamur tiram putih seperti keadaan usaha, perkembangan

usaha, bahan dan peralatan yang digunakan, dan data lain yang berkaitan dengan

penelitian. Data kuantitatif adalah data numerik yang berupa angka seperti data

hasil produksi, jumlah penjualan, harga produk, dan data lain yang berkaitan

dengan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian

dengan cara pengamatan langsung di lokasi usaha dan wawancara dengan pemilik

usaha untuk mengetahui keadaan umum kegiatan usaha. Selain itu juga dilakukan

wawancara dengan bagian produksi mengenai proses produksi, kendala yang

dihadapi dalam proses budidaya, dan sumber risiko produksi jamur tiram putih.

Data sekunder adalah data yang sudah tertulis atau sudah ada sebelumnya yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Pertanian, Dinas

Pertanian Kota Bogor, perpustakaan, internet dan literatur yang relevan dengan

23

4.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian yang dilaksanakan dilakukan

dengan cara :

1. Melakukan observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melihat

dan mengamati langsung proses pembuatan baglog dan budidaya jamur tiram

putih yang dilakukan di Kumbung Jamur Bapak Ramadin. Observasi dibatasi

pada satu kumbung pemeliharaan dengan kapasitas 10.000 baglog. Hal tersebut

dilakukan agar hasil analisis yang dilakukan lebih akurat, karena jika data

berasal lebih dari satu kumbung maka akan terdapat perbedaan waktu tanam

pada setiap produksi. Data yang digunakan adalah data dari enam siklus

produksi agar dapat terlihat fluktuasi produktivitasnya. Perhitungan dan

analisis data menggunakan data per siklus produksi bukan data per bulan

karena ingin diketahui risiko produksi secara keseluruhan proses mulai dari

pembuatan media tanam sampai panen terakhir.

2. Melakukan wawancara dengan kepala produksi untuk mengetahui proses

pembuatan baglog, kegagalan pembuatan baglog, proses budidaya jamur tiram

putih, kendala yang dihadapi, dan sumber risiko produksi jamur tiram putih.

3. Melakukan wawancara dengan pemilik usaha untuk mengetahui perkembangan

usaha, jumlah input yang digunakan, jumlah panen, jumlah penjualan, harga

jamur per kilogram, jumlah baglog yang rusak, sumber risiko produksi,

penanganan risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.

4.4. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis

menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis risiko. Data yang digunakan

untuk mengidentifikasi sumber risiko produksi budidaya jamur tiram putih adalah

data kualitatif hasil wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode

deskriptif. Untuk mengetahui seberapa besar probabilitas dan dampak risiko

produksi budidaya jamur tiram putih digunakan data kuantitatif yang berasal dari

data produksi dan laporan keuangan, data tersebut kemudian diolah menggunakan

metode analisis risiko. Dalam menganalisis alternatif strategi mengatasi risiko

24

4.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan analisis deskriptif adalah membuat

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis ini dilakukan untuk

menganalisis faktor-faktor yang menjadi sumber risiko produksi dalam usaha

budidaya jamur tiram putih di Kumbung Bapak Ramadin.

4.4.2. Analisis Kemungkinan Terjadinya Risiko

Risiko dapat diukur jika diketahui kemungkinan terjadinya risiko dan

besarnya dampak risiko. Ukuran pertama dari risiko adalah besarnya

kemungkinan terjadinya yang mengacu pada seberapa besar probabilitas risiko

yang akan terjadi. Metode yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan

terjadinya risiko adalah metode nilai standar atau Z-score. Metode ini dapat digunakan apabila ada data historis dan berbentuk kontinus (desimal). Pada

penelitian ini yang akan dihitung adalah kemungkinan terjadinya risiko pada

kegiatan produksi budidaya jamur tiram putih. Data yang digunakan dalam

menghitung kemungkinan terjadinya sumber risiko adalah data kegagalan baglog

dalam 6 siklus produksi. Menurut Kountur (2006), langkah yang dilakukan untuk

melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya risiko menggunakan metode ini

dan aplikasinya pada usaha budidaya jamur tiram putih adalah :

1. Menghitung rata-rata kejadian berisiko :

Dimana:

X = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko

Xi = Nilai per siklus (5 bulan) dari kejadian berisiko

25 2. Menghitung nilai standar deviasi dari kejadian berisiko

Dimana:

S = Standar deviasi dari kejadian berisiko

Xi = Nilai per siklus (5 bulan) dari kejadian berisiko

X = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko

n = Jumlah data (6 siklus)

3. Menghitung Z-score

Dimana:

Z = Nilai Z-score dari kejadian berisiko

Xi = Batas risiko yang dianggap masih dalam taraf normal (ditentukan

oleh pemilik usaha)

X = Nilai rata-rata kejadian berisiko

S = Standar deviasi dari kejadian berisiko

Jika hasil Z-score yang diperoleh bernilai negatif, maka nilai tersebut berada di sebelah kiri nilai rata-rata pada kurva distribusi normal dan sebaliknya jika nilai

Z-score positif, maka nilai tersebut berada di sebelah kanan kurva distribusi normal Z.

4. Nilai probabilitas terjadinya risiko produksi

Setelah nilai Z-score dari produksi jamur tiram putih diketahui, selanjutnya dapat dicari probabilitas terjadinya risiko produksi yang diperoleh dari tabel

distribusi Z (normal) sehingga diketahui persen kemungkinan terjadinya

keadaan dimana produksi jamur tiram mendatangkan kerugian.

4.4.3. Analisis Dampak Risiko

Metode yang sering digunakan untuk mengukur dampak risiko adalah VaR

26 Penggunaan VaR dalam mengukur dampak risiko hanya dapat dilakukan apabila

terdapat data historis sebelumnya. Analisis ini dilakukan untuk mengukur dampak

dari risiko pada kegiatan produksi jamur tiram putih pada kumbung jamur milik

Bapak Ramadin. Data yang digunakan dalam menganalisis kerugian yang

ditimbulkan adalah data penerimaan atau penjualan hasil panen jamur tiram putih

dalam enam siklus produksi yang diterima oleh Bapak Ramadin. Harga jual jamur

tiram putih terendah yang pernah diterima yaitu Rp. 8.000 dan harga jual tertinggi

yaitu Rp. 8.500. Data harga jual yang digunakan dalam perhitungan dampak

sumber risiko yaitu harga rata – rata sebesar Rp. 8.250. Kejadian yang dianggap

merugikan berupa penurunan produksi sebagai akibat dari terjadinya

sumber-sumber risiko. Menurut Kountur (2006), VaR dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

Dimana :

VaR = Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian berisiko

X = Nilai rata-rata kerugian akibat kejadian berisiko

Z = Nilai z yang diambil dari tabel distribusi normal dengan alfa 5 persen

S = Standar deviasi kerugian akibat kejadian berisiko n = Banyaknya kejadian berisiko (6 siklus)

4.4.4. Pemetaan Risiko

Menurut Kountur (2006), sebelum melakukan penanganan pada risiko, hal

yang perlu dilakukan adalah membuat peta risiko. Peta risiko adalah gambaran

tentang posisi risiko pada suatu peta dari dua sumbu yaitu sumbu vertikal

menggambarkan probabilitas dan sumbu horizontal menggambarkan dampak.

27 Gambar 4. Peta Risiko

Sumber: Kountur (2008)

Sebelum melakukan pemetaan risiko, terlebih dahulu dianalisis status risiko

untuk mengetahui prioritas sumber risiko yang harus ditangani terlebih dahulu.

Status risiko diperoleh dari hasil perkalian probabilitas dan dampak. Probabilitas

atau kemungkinan terjadinya risiko dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu

kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Demikian juga dampak risiko dapat

dibagi menjadi dua yaitu dampak besar dan dampak kecil. Batas antara

probabilitas atau kemungkinan besar dan kecilnya terjadinya risiko ditentukan

oleh manajemen, namun pada umumnya risiko-risiko yang probabilitas terjadinya

20 persen atau lebih besar dianggap sebagai kemungkinan besar, sedangkan di

bawah 20 persen dianggap sebagai kemungkinan kecil (Kountur, 2008).

4.4.5. Penanganan Risiko

Berdasarkan hasil pemetaan risiko pada peta risiko, maka selanjutnya dapat

ditetapkan strategi penanganan risiko yang sesuai. Terdapat dua strategi yang

dapat dilakukan untuk menangani risiko, yaitu :

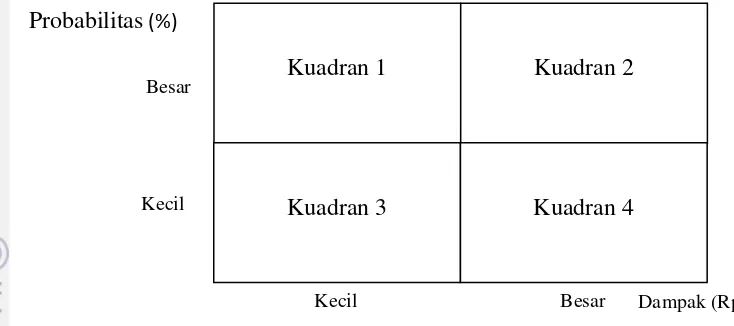

1. Penghindaran Risiko (Preventif)

Strategi preventif dilakukan untuk risiko yang tergolong dalam probabilitas

risiko yang besar. Strategi preventif akan menangani risiko yang berada pada

kuadran 1 dan 2. Penanganan risiko dengan menggunakan strategi preventif, maka

risiko yang ada pada kuadran 1 akan bergeser ke kuadran 3 dan risiko yang berada

pada kuadran 2 akan bergeser kekuadran 4 (Kountur, 2008). Penanganan risiko

28

Gambar 5

.

Preventif RisikoSumber: Kountur (2008)

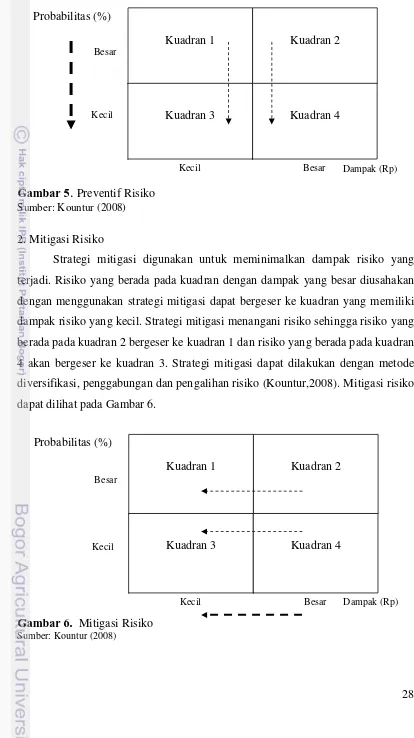

2. Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi digunakan untuk meminimalkan dampak risiko yang

terjadi. Risiko yang berada pada kuadran dengan dampak yang besar diusahakan

dengan menggunakan strategi mitigasi dapat bergeser ke kuadran yang memiliki

dampak risiko yang kecil. Strategi mitigasi menangani risiko sehingga risiko yang

berada pada kuadran 2 bergeser ke kuadran 1 dan risiko yang berada pada kuadran

4 akan bergeser ke kuadran 3. Strategi mitigasi dapat dilakukan dengan metode

diversifikasi, penggabungan dan pengalihan risiko (Kountur,2008). Mitigasi risiko

dapat dilihat pada Gambar 6.

29

V. GAMBARAN UMUM USAHA

5.1. Profil UsahaKumbung jamur milik Bapak Ramadin berlokasi di Kampung Kukupu No.

39 RT. 01/06 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Bapak

Ramadin Madani,SE berusia 44 tahun, memiliki satu orang istri dan empat orang

anak. Kegiatan usaha sudah berjalan selama empat tahun dimulai pada tahun

2008. Luas lahan yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat usaha yaitu 6.000

m2 dengan status kepemilikan lahan yaitu milik sendiri. Biaya investasi yang

digunakan untuk usaha sebesar Rp. 1.000.000.000 bersumber dari milik pribadi.

Kegiatan usaha yang dilakukan yaitu pembuatan dan penjualan bibit jamur,

pembuatan dan penjualan baglog jamur, dan pembudidayaan jamur. Dalam waktu

dua minggu, bibit jamur F1 yang mampu dihasilkan sebanyak 50 botol dengan

harga jual Rp. 35.000 per botol. Dalam waktu satu minggu, bibit jamur F2 yang

mampu dihasilkan sebanyak 360 botol dengan harga jual Rp. 2.500 per botol.

Kegiatan produksi baglog dalam satu hari yaitu 3.000 baglog dengan harga jual

Rp. 2.000 per baglog. Harga jual jamur tiram putih segar yaitu Rp. 8.000 - Rp.

8.500 per kg.

Fasilitas yang dimiliki oleh Bapak Ramadin yaitu : 1) dua kumbung

inkubasi berukuran 6 m x 8 m dengan kapasitas masing – masing kumbung yaitu

10.000 baglog, 2) empat kumbung pemeliharaan atau budidaya berukuran 6 m x

8 m dengan kapasitas masing – masing kumbung yaitu 10.000 baglog, 3) satu

kumbung pemeliharaan bibit F2 dan F3, 4) satu buah steamer berkapasitas 3.000 baglog, 5) ruang penyimpanan bahan baku, 6) ruang pengomposan serbuk kayu,

7) ruang pendinginan baglog setelah disterilisasi, dan 8) ruang inokulasi bibit.

5.2. Kegiatan Produksi

Kumbung Jamur Bapak Ramadin melakukan kegiatan produksi mulai dari

pembuatan media tanam, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, pemeliharaan, dan

pemanenan jamur tiram putih. Alur kegiatan produksi jamur tiram putih yang

30

Gambar 7. Alur Kegiatan Produksi Jamur Tiram Putih di Kumbung Jamur Bapak Ramadin

a. Media Tanam

Bahan baku pembuatan media tanam atau baglog di kumbung jamur Bapak

Ramadin adalah serbuk gergaji, tepung jagung, gipsum, dan molase. Serbuk

gergaji terlebih dahulu diproses, yaitu dengan melakukan pengomposan atau

fermentasi. Pengomposan dilakukan untuk menguraikan senyawa - senyawa di

media tanam agar mudah diserap. Cara pengomposan yaitu dengan membuat

tumpukan serbuk gergaji yang diatasnya ditaburi kapur. Proses pengomposan

akan memudahkan jamur menyerap nutrisi dari baglog. Media hasil pengomposan

kemudian dicampur dengan bahan lain. Media harus tercampur rata agar

pertumbuhan jamur tumbuh dengan baik. Formulasi media dapat dilihat pada

Tabel 8. Formulasi media tersebut dapat menghasilkan 2.000 baglog.

Tabel 8. Formulasi Media

Bahan Formula

Serbuk gergaji 2.000 kg

Tepung jagung 60 kg

Gipsum 20 kg

Molase 2 kg

Sumber : Pemilik Usaha (2012)

Pemeliharaan

Pemanenan jamur Inkubasi Inokulasi Pembuatan media tanam

31 Setelah tercampur rata media dimasukkan secara manual kedalam plastik

polipropilen berukuran 20 cm x 35 cm. Kondisi baglog harus padat agar bibit

yang ditanam dapat menjalar rata dan menampung nutrisi lebih banyak. Berat

baglog rata – rata adalah 1.200 – 1.500 kg atau dengan ketinggian 20 cm. Plastik

berisi media kemudian diikat menggunakan tali rapia dan siap untuk disterilisasi.

b. Sterilisasi

Sterilisasi bertujuan mematikan mikroba yang terdapat di dalam baglog.

Alat sterilisasi yang digunakan di kumbung jamur Bapak Ramadin berupa steamer

yang mampu menghasilkan uap bertekanan tinggi. Suhu sterilisasi atau

pemasakan yang ditetapkan yaitu 1000C dengan waktu 4 jam. Sumber bahan

bakar steamer berupa gas, untuk satu kali pemasakan membutuhkan 4 tabung gas yang berisi 12 kg. Kapasitas steamer untuk satu kali pemasakan yaitu 3.000 baglog.

c. Inokulasi

Baglog yang sudah disterilisasi kemudian didinginkan terlebih dahulu

sebelum dimasukkan bibit. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses inokulasi

adalah kebersihan, baik kebersihan alat, tempat, dan pekerja yang melakukan

inokulasi. Bahan dan alat yang digunakan adalah bibit F2, alkohol, kapas, spatula,

bunsen, dan korek api.

Kondisi ruangan inokulasi dan pekerja harus steril. Sebelum mulai bekerja,

pekerja di kumbung jamur Bapak Ramadin harus memastikan kondisi ruangan

dalam keadaan bersih. Selain itu, pekerja juga harus memakai pakaian yang bersih

dan memakai masker. Sebelum memulai inokulasi, pekerja harus menyemprotkan

alkohol pada kedua tangan dan baglog yang akan diinokulasi, setelah itu bunsen

dinyalakan. Terlebih dahulu mulut botol yang berisi bibit dipanaskan dengan api,

kemudian bibit dimasukkan kedalam baglog yang sudah dalam keadaan terbuka

menggunakan spatula, lalu baglog ditutup dengan kapas tepat diatas bibit dan

diikat kembali dengan tali rapia. Penutupan baglog bertujuan menciptakan kondisi

yang baik bagi pertumbuhan miselia jamur, karena miselia jamur tumbuh baik

32

dibuat terpisah dari ruang pemeliharaan atau budidaya. Kapasitas kumbung

inkubasi yaitu 10.000 baglog. Suhu yang dibutuhkan pada saat inkubasi yaitu 26 –

280C. Baglog yang sudah diinokulasi kemudian ditempatkan pada rak yang

terdapat dalam kumbung inkubasi. Inkubasi dilakukan selama kurang lebih 30

hari atau sampai seluruh media ditumbuhi miselia. Selama masa inkubasi, kondisi

kumbung dijaga agar tetap sejuk, lembab, dan bersih.

e. Pemeliharaan

Baglog yang seluruh bagiannya sudah ditumbuhi miselia dipindahkan ke

kumbung pemeliharaan atau budidaya. Baglog di kumbung jamur Bapak Ramadin

ditata dalam rak dengan posisi horizontal. Penutup baglog yang berupa kapas

dibuka. Satu minggu kemudian, bakal tubuh buah akan terbentuk. Pertumbuhan

tubuh buah ditandai dengan adanya bintik – bintik serat berwarna putih yang

semakin hari akan bertambah besar dan siap untuk dipanen. Suhu optimum pada

kumbung pemeliharaan yaitu 22 – 250C. Kondisi kumbung dijaga agar tetap

bersih, sejuk, dan lembab. Kelembaban dijaga dengan melakukan penyiraman 2 –

3 kali sehari. Perawatan dilakukan dengan penyiraman, membuka mulut baglog,

serta mengatasi baglog dari serangan hama dan penyakit.

f. Pemanenan

Pemanenan di kumbung jamur Bapak Ramadin dilakukan dengan cara

mencabut seluruh rumpun jamur yang ada baik berukuran besar maupun kecil

sampai ke akarnya untuk menghindari akar atau batang yang tertinggal. Panen

dilakukan setelah pertumbuhan jamur sudah cukup besar. Setelah pemanenan

maka baglog disiram dengan air agar tidak ada akar yang tertinggal atau pun hama

33 kondisi normal. Namun, pada kondisi musim hujan panen dilakukan pada siang

hari karena kandungan air pada jamur tiram putih di pagi hari masih tinggi,

sedangkan pada siang hari sudah mulai menurun. Kadar air yang tinggi akan

menyebabkan kualitas jamur tiram putih menurun karena umur simpannya akan

semakin pendek. Penanganan pascapanen yaitu dengan membersihkan kotoran

yang menempel pada bagian akar jamur menggunakan pisau atau gunting. Dengan

cara tersebut, umur simpan jamur akan lebih lama dan penampilannya lebih

menarik. Jamur yang telah dipanen kemudian dimasukkan kedalam plastik dengan

berat 5 kg per plastik.

5.3. Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja yang dimiliki oleh Bapak Ramadin berjumlah 20 orang yang

terdiri dari 7 orang perempuan dan 13 orang laki – laki. Pekerja bekerja sesuai

dengan divisi masing – masing yaitu 8 orang di divisi produksi baglog, 4 orang di

divisi inokulasi, 3 orang di divisi pembuatan bibit F2 dan F3, dan 5 orang di divisi

pemeliharaan atau budidaya jamur tiram putih.

Divisi produksi baglog bertanggung jawab mulai dari penerimaan bahan

baku yang datang, penyimpanan, pengomposan, pengadukan, pengantongan,

pengukusan (sterilisasi), pendinginan, hingga baglog siap untuk diinokulasi bibit.

Divisi inokulasi bertanggung jawab melakukan inokulasi bibit jamur kedalam

baglog dengan kondisi pekerja dan ruangan steril. Divisi pembuatan bibit F2 dan

F3 bertanggung jawab dalam pembuatan bibit sesuai jumlah yang ditentukan oleh

pemilik usaha dalam setiap minggunya. Divisi pemeliharaan atau budidaya

bertanggung jawab mulai dari masa inkubasi baglog, panen, dan pasca panen atau

pengemasan jamur yang siap untuk dijual. Seluruh tenaga kerja merupakan tenaga

kerja tetap dengan sistem pemberian upah borongan yang dibayarkan pada setiap

minggu. Struktur organisasi di Kumbung Jamur Bapak Ramadin dapat dilihat

34

Gambar 8. Struktur Organisasi Kumbung Jamur Bapak Ramadin Pemilik Usaha

Divisi Produksi

Baglog

Divisi Inokulasi

Bibit

Divisi Pembuatan

Bibit F2 dan F3

Divisi Pemeliharaan atau Budidaya