PENGARUH PEMBERIAN MADU TERHADAP

GAMBARAN BASOPHILIC STIPPLING ERITROSIT MENCIT

(Mus musculus) YANG DIBERI Pb ASETAT

Oleh :

WINSON

080100108

NIM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGARUH PEMBERIAN MADU TERHADAP

GAMBARAN BASOPHILIC STIPPLING ERITROSIT MENCIT

(Mus musculus) YANG DIBERI Pb ASETAT

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

WINSON

080100108

NIM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Pemberian Madu terhadap Gambaran Basophilic Stippling Eritrosit Mencit (Mus musculus) yang Diberi Pb Asetat

Nama : Winson NIM : 080100108

Pembimbing, Penguji,

dr. Alya Amila Fitrie, M.Kes dr. Yunita Sari Pane, M.Si NIP. 197610042001122002 NIP.197106202002122001

dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, Sp.M NIP. 197604172005012002

Medan, 27 Desember 2011 Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Latar belakang : Plumbum (Pb) dalam darah pada kadar tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan di berbagai organ tubuh manusia, salah satunya sistem hematopeotik. Pb dalam kadar toksik tertentu menyebabkan defisiensi enzim G-6PD dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase sehingga terjadi akumulasi RNA serta ribosom yang ditandai dengan adanya eritrosit

basophilic stippling. Keracunan Pb dapat diatasi dengan pemberian madu yang terbukti memiliki berbagai komposisi antioksidan yang kuat.

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh pemberian madu terhadap gambaran

basophilic stippling eritrosit mencit setelah diberi Pb asetat.

Metode : Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan tiga kelompok hewan percobaan mencit jantan (Mus musculus). Populasi dari penelitian ini adalah mencit jantan umur 6-8 minggu dengan berat 30-50gr dan sehat yang ditandai dengan gerakan aktif. Kemudian dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I (kontrol) diberikan aquadest. Kelompok II diberikan Pb asetat 100mg/kgBB/hari dengan cara dicekok menggunakan jarum gavage. Kelompok III diberikan Pb asetat 100mg/kgBB/hari dan madu 0,04 mL madu/20 gram mencit/hari yang diencerkan hingga 0,2 cc secara bersamaanSetelah 8 minggu, hewan percobaan diaspirasi sedikit darah dari vena ekor mencit dan dijadikan sampel darah. Kemudian, sampel darah tersebut langsung dibuat menjadi sediaan hapusan. Jumlah eritrosit basophilic stippling

dihitung dibawah mikrokop. Data yang diperoleh di analisa dengan uji Mean- Whitney Test.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan adanya erythrocyte basophilic stippling

pada kelompok K2 dan K3. Hasil statistik dengan Uji Kruskal- Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mean-Whitney menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan antara kelompok K2 dan K3 (p< 0.001).

Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini disimpulkan madu dapat menurunkan toksik Pb terhadap eritrosit yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen.

ABSTRACT

Background : Lead (Pb) in the blood at a certain level can cause health problems in various human organs, including hematopoetic system. Pb at the toxic level causes the G-6PD deficiency and the inhibition of pirimidine-5’-nucleotidase so the RNA and ribosome become acumulated marked with the finding of the basophilic stippling erythrocytes. The toxicity of Pb can be overcome by the administeration of honey which has been proved to contain various compositions of strong antioxidant.

Objective : to find out the affect of the honey to the presentation of the mice’s basophilic-stippling erythrocyte after exposed by lead.

Methods : The design used in this study was experimental with three groups of male mice (Mus musculus). The population of this study was 6-8 week old male mice weighing 30-50gr and healthy that was marked with an active movement and then devided into 3 groups. Groups I (control) was given aquadest. Group II was given lead acetate 100mg/kgBW/day orally using a gavage needle. Group III was given lead acetate 100mg/kgBW/day and honey 0,04 mL of honey/20 gram mice/day diluted to 0,2 cc at the same time. After 8 weeks, samples were aspirated some of their blood from their tail’s vein and made into blood sample. Then, this blood sample were directly made into the blood smear. The sum of the basophilic stippling erythrocytes were counted under the microscope. Data were collected and analyzed with Mean-Whitney test.

Results: The result of this research showed that there were basophilic stippling erythrocytes in the K2 and K3 groups. The stastical analysis utilizing the Kruskal-Wallis Test followed with Mean-Whitney Test showed that there was a significant difference between the K2 and K3 groups (p<0.001).

Conclusion: From the result of this experimental research, can be concluded that Honey can reduce the adverse effect of the lead toxicity.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Proposal ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis menyelesaikan proposal penelitian ini, diantaranya:

1. Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. Dosen pembimbing penulisan penelitian ini, dr. Alya Amila Fitrie, M.Kes yang dengan sepenuh hati telah meluangkan segenap waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.

3. Dosen penguji dr. Yunita Sari Pane, Msi, dan dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, Sp.M atas seluruh arahan dan masukan pada Seminar Karya Tulis ilmiah. 4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dr. Bobby Ramses Erguna

Sitepu, Sp.M yang telah menjadi dosen penasihat akademik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 5. Kepada teman- teman 1 kelompok dosen pembimbing, yakni Sweet Caroline

Marpaung, Herman Sitohang, dan Harry Andrean yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian tersebut.

6. Kepada kedua orang tua penulis, sahabat terbaik, kak Ica selaku laboran Patologi Klinik FKUSU serta seluruh teman-teman penulis satu angkatan 2008 yang telah senantiasa mendukung dan memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

yang Diberi Pb Asetat”. Penelitian ini dilaksanakan mengingat bagaimana tingginya paparan polusi timbal di sekitar kita yang ternyata menimbulkan berbagai efek yang merugikan bagi kesehatan tubuh dan manusia sendiri tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan paparan tersebut. Madu sebagai salah satu cairan herbal ternyata memiliki khasiat yang bermanfaat untuk mengatasi radikal bebas seperti timbal itu sendiri. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi kepada para pembaca mengenai efek timbal terhadap sel-sel darah merah serta memberikan wawasan mengenai efek madu sebagai salah satu antioksidan.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan penelitian ini.

Medan, 2 Mei 2011

Daftar isi

Halaman

Halaman Sampul ... i

Lembar Pengesahan ... ii

Abstrak ... iii

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... vii

Daftar Gambar ... x

Daftar Tabel ... xi

BAB 1 PENDAHULUAN... 1

1.1.Latar Belakang... 1

1.2.Rumusan Masalah ... 3

1.3.Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1. Tujuan Umum ... 3

1.3.2. Tujuan Khusus ... 3

1.4.Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Timbal ... 4

2.1.1. Deskripsi Umum ... 4

2.1.2. Keracunan Timbal ... 5

2.1.3. Bentuk-Bentuk Keracunan Timbal ... 6

2.1.4. Efek Timbal pada Darah... 8

2.1.5 Radikal Bebas ... 10

2.2.1.Gambaran Umum Hemoglobin ... 11

2.2.2. Fungsi Hemoglobin ... 12

2.2.3. Biosintesis Hemoglobin ... 12

2.2.4. Pematangan Hemoglobin ... 14

2.2.5. Differensiasi Hemoglobin ... 15

2.3. Madu ... 16

2.3.1. Gambaran Umum ... 16

2.3.2. Kandungan dan Khasiat Madu sebagai Antioksidan ... 17

2.4. Konsep pemikiran ... 21

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL... 22

3.1. Kerangka Konsep ... 22

3.2. Variabel dan Definisi Operasional ... 22

3.2.1. Variabel Independen ... 22

3.2.2. Variabel Dependen ... 22

3.2.3. Definisi Operasional ... 23

3.3. Hipotesis ... 23

BAB 4 METODE PENELITIAN ... 24

4.1. Jenis Penelitian ... 24

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 24

4.3. Populasi dan Sampel ... 24

4.3.1. Kriteria Inklusi ... 24

4.3.2. Kriteria Eksklusi ... 24

4.4. Besar Sampel ... 25

4.5. Pelaksanaan Penelitian ... 26

4.5.2. Pemeliharaan Hewan Coba ... 26

4.5.3. Persiapan Hewan Coba ... 27

4.5.4. Perlakuan Hewan Coba ... 27

4.5.5. Pembuatan Sediaan Hapusan Darah... 27

4.6. Analisis Data ... 28

BAB 5 Hasil dan Pembahasan ... 29

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 29

5.1.2. Karakteriktik Sampel ... 29

5.1.3. Pengaruh perlakuan terhadap jumlah erythrocyte basophilic stippling ... 29

5.2. Pembahasan ... 33

BAB 6 Kesimpulan dan Saran ... 35

6.1. Kesimpulan... 35

6.2. Saran ... 35

DAFTAR PUSTAKA ... 36

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

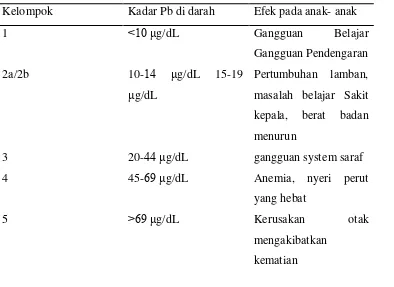

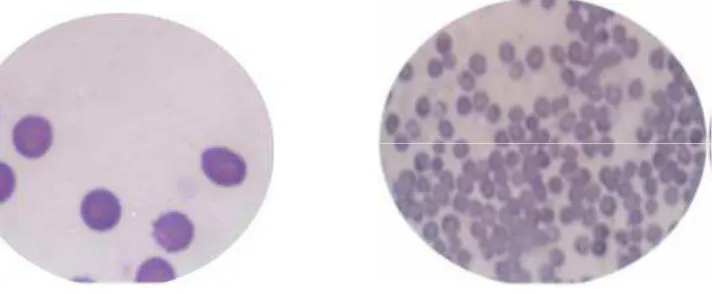

Gambar 2.1. Gambar Basophilic Stippling pada Eritrosit ... 9

Gambar 2.2. Gambar Biosintesis Hemoglobin ... 13

Gambar 2.3. Gambar Biosintesis Hemoglobin ... 14

Gambar 2.4. Gambar Pematangan Eritrosit ... 15

Gambar 2.5. Gambar Eritrosit Normal Mencit ... 16

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1. Tingkat Keracunan Pb dalam Darah ... 7

Tabel 2.2. Komposisi Madu ... 18

Tabel 2.3. Kandungan Vitamin dan Mineral dalam Madu... 19

Tabel 4.1. Klasifikasi ilmiah ... 24

Tabel 5.1 Distribusi erythrocytebasophilic stippling ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Daftar Riwayat Hidup... `42 2. Persetujuan Komite Etik Tentang Pelaksanaan

ABSTRAK

Latar belakang : Plumbum (Pb) dalam darah pada kadar tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan di berbagai organ tubuh manusia, salah satunya sistem hematopeotik. Pb dalam kadar toksik tertentu menyebabkan defisiensi enzim G-6PD dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase sehingga terjadi akumulasi RNA serta ribosom yang ditandai dengan adanya eritrosit

basophilic stippling. Keracunan Pb dapat diatasi dengan pemberian madu yang terbukti memiliki berbagai komposisi antioksidan yang kuat.

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh pemberian madu terhadap gambaran

basophilic stippling eritrosit mencit setelah diberi Pb asetat.

Metode : Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan tiga kelompok hewan percobaan mencit jantan (Mus musculus). Populasi dari penelitian ini adalah mencit jantan umur 6-8 minggu dengan berat 30-50gr dan sehat yang ditandai dengan gerakan aktif. Kemudian dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I (kontrol) diberikan aquadest. Kelompok II diberikan Pb asetat 100mg/kgBB/hari dengan cara dicekok menggunakan jarum gavage. Kelompok III diberikan Pb asetat 100mg/kgBB/hari dan madu 0,04 mL madu/20 gram mencit/hari yang diencerkan hingga 0,2 cc secara bersamaanSetelah 8 minggu, hewan percobaan diaspirasi sedikit darah dari vena ekor mencit dan dijadikan sampel darah. Kemudian, sampel darah tersebut langsung dibuat menjadi sediaan hapusan. Jumlah eritrosit basophilic stippling

dihitung dibawah mikrokop. Data yang diperoleh di analisa dengan uji Mean- Whitney Test.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan adanya erythrocyte basophilic stippling

pada kelompok K2 dan K3. Hasil statistik dengan Uji Kruskal- Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mean-Whitney menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan antara kelompok K2 dan K3 (p< 0.001).

Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini disimpulkan madu dapat menurunkan toksik Pb terhadap eritrosit yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen.

ABSTRACT

Background : Lead (Pb) in the blood at a certain level can cause health problems in various human organs, including hematopoetic system. Pb at the toxic level causes the G-6PD deficiency and the inhibition of pirimidine-5’-nucleotidase so the RNA and ribosome become acumulated marked with the finding of the basophilic stippling erythrocytes. The toxicity of Pb can be overcome by the administeration of honey which has been proved to contain various compositions of strong antioxidant.

Objective : to find out the affect of the honey to the presentation of the mice’s basophilic-stippling erythrocyte after exposed by lead.

Methods : The design used in this study was experimental with three groups of male mice (Mus musculus). The population of this study was 6-8 week old male mice weighing 30-50gr and healthy that was marked with an active movement and then devided into 3 groups. Groups I (control) was given aquadest. Group II was given lead acetate 100mg/kgBW/day orally using a gavage needle. Group III was given lead acetate 100mg/kgBW/day and honey 0,04 mL of honey/20 gram mice/day diluted to 0,2 cc at the same time. After 8 weeks, samples were aspirated some of their blood from their tail’s vein and made into blood sample. Then, this blood sample were directly made into the blood smear. The sum of the basophilic stippling erythrocytes were counted under the microscope. Data were collected and analyzed with Mean-Whitney test.

Results: The result of this research showed that there were basophilic stippling erythrocytes in the K2 and K3 groups. The stastical analysis utilizing the Kruskal-Wallis Test followed with Mean-Whitney Test showed that there was a significant difference between the K2 and K3 groups (p<0.001).

Conclusion: From the result of this experimental research, can be concluded that Honey can reduce the adverse effect of the lead toxicity.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah polusi logam berat termasuk timbal (Pb) merupakan masalah yang serius di negara-negara maju dan sedang berkembang seperti Indonesia. Polusi timbal di lingkungan hidup biasanya berkaitan erat dengan proses pertambangan, peleburan logam, industri yang menggunakan bahan baku plumbum (misalnya pabrik, cat, kabel, enamel, gelas, baterai dan pestisida). Selain itu, polusi timbal juga berasal dari asap kendaran bermotor. Baku mutu udara untuk timbal adalah 0,06 µg/m3. Sedangkan dalam air minum, timbal dapat berasal dari kontaminasi pipa, solder dan kran air. Kandungan timbal dalam air sebesar 15 mg/L dianggap sebagai konsentrasi yang aman untuk dikonsumsi. Dalam makanan, timbal berasal dari kontaminasi kaleng makanan dan minuman dan solder yang bertimbal (Dharmawiyanti, 2004; Nasution, 2004; Hariono, 2005 dalam Suharsi, 2008). Absorpsi timbal dapat melalui berbagai cara misalnya saluran pernafasan, pencernaan, dan permukaan kulit (Bartik, 1981; Ardyanto, 2005 dalam Suharsi, 2008).

Organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh timbal yaitu sistem saraf pusat dan tepi, juga berbagai sistem lain termasuk ginjal, gastrointestinal, reproduksi, endokrin, hematopoetik, serta kardiovaskular. Pengaruh terhadap sistem hematopoetik dapat menyebabkan anemia (Darmono, 2005).

Pada pematangan eritrosit, timbal menyebabkan defisiensi enzim G-6PD dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase sehingga terjadi akumulasi degradasi RNA (pyrimidine nucleotides) serta ribosom eritrosit yang ditandai dengan ditemukannya Basophilic Stippling (terdapat bintik biru atau bintik basofilik pada eritrosit) (Ganiswara, et al 1995 dalam Nelma, 2008).

Melihat banyaknya efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh timbal (Pb), sebenarnya tubuh manusia juga dilengkapi berbagai antioksidan endogen. Salah satu contohnya adalah eritrosit yang dilengkapi antioksidan berupa enzim seperti copper-zink-superoxide dismutase (CuZn-SOD), glutation peroksidase (GSH-Px), katalase (Cat) dan glutation reduktase (Suryohudoyono, 2000). Namun, adakalanya toksisitas dari Pb melebihi kemampuan kerja antioksidan- antioksidan endogen tersebut sehingga diperlukan bahan herbal yang berperan sebagai penangkal radikal bebas (antioksidan eksogen), salah satunya adalah madu.

Madu adalah cairan manis alami berasal dari nektar tumbuhan yang diproduksi oleh lebah madu. Lebah madu mengumpulkan nektar madu dari bunga mekar, cairan tumbuhan yang mengalir di dedaunan dan kulit pohon dan kadang-kadang dari madu embun (Suranto, 2007).

Madu kaya akan vitamin A, betakaroten, vitamin B kompleks (lengkap), vitamin C, D, E, dan K. Beberapa khasiat madu disamping sebagai sumber energi, bagi kesehatan antara lain bermanfaat sebagai antibakteri, mengobati sakit maag, diare, meredakan alergi, memelihara kulit, kosmetika dan memerangi kanker (Suranto, 2007).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

- Bagaimana pengaruh pemberian madu terhadap gambaran basophilic stippling eritrosit mencit setelah diberi Pb asetat?

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh pemberian madu terhadap gambaran basophilic stippling eritrosit mencit setelah diberi Pb asetat

1.3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat gambaran basophilic stippling eritrosit mencit yang diberi Pb asetat dan pemberian madu.

2. Menilai perbedaan gambaran basophilic stippling eritrosit mencit antara kelompok P1 yaitu mencit yang diberi Pb asetat dan kelompok P2 yaitu mencit yang diberi Pb asetat dan madu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pengetahuan atau informasi tentang sejauh mana perubahan sekaligus perbedaan gambaran basophilic stippling eritrosit mencit setelah pemberian Pb asetat dan pemberian Pb asetat bersamaan dengan pemberian madu.

2. Masukan dan tambahan rujukan untuk instansi dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Timbal (Pb)

2.1.1. Gambaran umum timbal (Pb)

Timbal (Pb) merupakan suatu logam berat yang lunak berwarna kelabu kebiruan dengan titik leleh 327 ºC dan titik didih 1.620 ºC. Pada suhu 550– 600 ºC timbal menguap dan bereaksi dengan oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Walaupun bersifat lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam. Timbal dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal (II) dan senyawa organometalik yang terpenting adalah timbal tetra etil (TEL: tetra ethyl lead), timbal tetra metil (TML : tetra methyl lead) dan timbal stearat. Merupakan logam yang tahan terhadap korosi atau karat, sehingga sering digunakan sebagai bahan coating (Saryan, 1994. Palar, 2004 dalam Suciani, 2007).

Keterlibatan aktivitas manusia terutama dalam proses industrialisasi di abad 19 dan 20 telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Penggunaan logam timbal dalam industri menghasilkan polutan yang bersifat merugikan kehidupan biologik. Sumber utama polusi timbal pada lingkungan berasal dari proses pertambangan, peleburan dan pemurnian logam tersebut, hasil limbah industri, dan asap kendaraan bermotor (Darmono, 2001 dalam Kurniawan 2008).

Menurut WHO (1995) asupan yang diperkenankan dalam seminggu

Acceptable Daily Intake (ADI) untuk timbal direkomendasikan bagi orang dewasa 50 μg/kg berat badan dan bayi atau anak-anak 25 μg/kg berat badan.

Anggraini, 2008). Pakar lingkungan sependapat bahwa timbal merupakan kontaminan terbesar dari seluruh debu logam di udara (Winarno, 1993 dalam Anggraini, 2008).

Beberapa penelitian mengenai timbal pernah dilakukan antara lain: penelitian Ferdiaz (1992) melaporkan bahwa polusi timbal yang terbesar berasal dari pembakaran bensin. Menurut Wade, dkk., (1993) timbal organik seperti TEL

dan MTL banyak digunakan sebagai bahan aditif bensin, tetapi penggunaannya berkurang secara drastis di Amerika Serikat mulai tahun 1970-an sedangkan di Mexico TEL dan TML digunakan sebagai bahan aditif bensin sejak 5 tahun yang lalu. Meskipun populasi yang terpapar timbal mengalami penurunan, keracunan yang bersifat kronis masih menjadi masalah kesehatan umum di Meksiko dan seluruh dunia yang berdampak jutaan anak-anak dan orang dewasa (Todd, dkk., 1996; Bodgen, dkk., 1997).

Timbal yang diabsorpsi diangkut oleh darah ke organ–organ tubuh sebanyak 95%, timbal dalam darah diikat oleh eritrosit. Sebagian timbal plasma dalam bentuk yang dapat berdifusi dan diperkirakan dalam keseimbangan dengan

pool Pb tubuh lainnya yang dibagi menjadi dua yaitu ke jaringan lunak (sumsum tulang, sistem saraf, ginjal, hati) dan ke jaringan keras (tulang, gigi, kuku, rambut). Pajanan melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan terutama

oleh Pb karbonat dan Pb sulfat. Masukan timbal 100 hingga 350 μg/hari dan 20 μg/hari diabsorbsi melalui inhalasi uap timbal dapat menimbulkan gangguan

kesehatan. Maka sejalan dengan lama dan tingkat pemaparan terhadap partikel timbal, maka hal tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan salah satunya adalah gangguan profil darah (Palar; 1994).

2.1.2. Keracunan Timbal (Pb)

terjadi karena kecelakaan misalnya: peledakan atau kebocoran yang tiba-tiba dari uap logam timbal. Kerusakan sistem ventilasi di dalam ruangan. Keracuan yang kronis yaitu terjadi karena absorbsi timbal dalam jumlah kecil, tetapi dalam jangka waktu yang lama dan terakumulasi dalam tubuh. Durasi waktu dari pemulaan terkontaminasi sampai terjadi gejala atau tanda-tanda keracunan mungkin di dalam beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun (Ariens, 1978). Keracunan yang disebabkan oleh timbal dalam mempengaruhi berbagai jaringan dan organ tubuh. Organ-organ tubuh yang menjadi sasaran dari keracunan timbal adalah sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem endokrin dan jantung (Palar, 1994).

2.1.3. Bentuk-Bentuk Utama Keracunan timbal (Pb)

Adapun bentuk-bentuk utama keracunan timbal adalah:

(1) Keracunan timbal anorganik

a. Keracunan akut

Keracunan akut timbal anorganik sekarang jarang terjadi, keracunan ini biasanya disebabkan oleh inhalasi timbal oksida dalam jumlah besar di industri atau pada anak kecil yang disebabkan karena tertelannya cat yang mengandung timbal dalam dosis besar. Bila absorbsi timbal lebih lambat, maka kolik abdomen dan ensefalopati dapat ditemukan dalam beberapa hari. Gangguan yang menyerupai keracunan timbal yaitu appenditis, ulkus peptik dan pankreatitis.

b. Keracunan kronis

ditegaskan dengan mengukur kadar timbal dalam darah dan mengidentifikasikan kelainan metabolisme porfirin.

(2) Keracunan Pb organik

Keracunan timbal organik biasanya disebabkan oleh Pb tetraetil atau tetrametil, yang digunakan sebagai zat anti-knock dalam bensin. Pb organik sangat mudah menguap dan larut dalam lemak. Jadi zat ini dapat dengan mudah di absorbsi melalui kulit dan saluran pernafasan. Keracunan Pb organik yang berat dapat menimbulkan gangguan akut sistem saraf pusat. Hal ini dapat berkembang dengan cepat, menimbulkan halusinasi, imsomnia, sakit kepala, dan iritabilitas (mirip gejala putus alkohol berat).

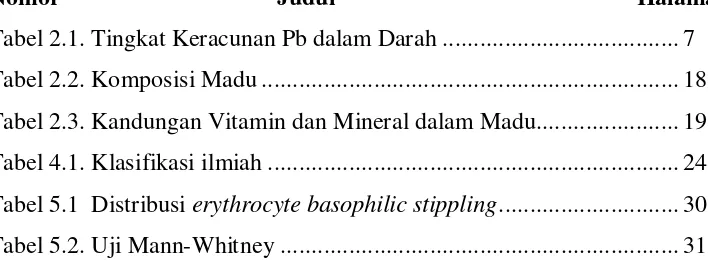

Tabel 2.1. Tingkat keracunan Pb dalam darah pada anak-anak

Kelompok Kadar Pb di darah Efek pada anak- anak

1 <10 μg/dL Gangguan Belajar

Gangguan Pendengaran

2a/2b 10-14 μg/dL 15-19

μg/dL

Pertumbuhan lamban, masalah belajar Sakit kepala, berat badan menurun

3 20-44 μg/dL gangguan system saraf

4 45-69 μg/dL Anemia, nyeri perut

yang hebat

5 >69 μg/dL Kerusakan otak

mengakibatkan kematian

Pb organik relatif sedikit menimbulkan kelainan hematologi. Pb tetraetil

dan tetrametil dimetabolisme oleh hati menjadi Pb trialkil dan anorganik. Pb

trialkil berperan penting pada sindrom keracunan akut. Kebanyakan pemaparan Pb organik terjadi pada waktu pembersihan tangki penyimpanan bensin atau terhisapnya bensin yang mengandung Pb. Pemaparan Pb organik yang masif menimbulkan kejang-kejang yang dapat berakhir dengan koma dan kematian. Kadar Pb dalam darah dan urine relatif tidak dapat dipercaya pada keracunan Pb tetapi dapat dievaluasi ke depan setelah bekerja 10 tahun tetapi tergantung dari jumlah paparan dan lama bekerja (Katzung, 1984).

2.1.4. Efek timbal (Pb) pada darah

Kira-kira 90% Pb yang masuk ke dalam sirkulasi darah menuju ke

eritrosit, ada juga yang ke albumin darah, α-globulin dan protein lain. Plumbum mempengaruhi sistem peredaran darah dengan berbagai cara:

a. Dengan memperlambat pematangan normal sel darah merah dalam sumsum tulang, hal ini menyebabkan terjadinya anemia.

b. Mempengaruhi kelangsungan hidup sel darah merah. Sel darah merah yang diberi perlakuan dengan timbal, memperlihatkan peningkatan tekanan osmosis dan kelemahan pergerakan. Selain itu juga memperlihatkan penghambatan Na-K-ATPase yang meningkatkan kehilangan kalium intrasel. Pengaruh ini menjelaskan bahwa kejadian anemia pada peristiwa keracunan plumbum keracunan plumbum disertai oleh penyusutan waktu hidup sel darah merah.

c. Menghambat biosintesis hemoglobin dengan cara menghambat aktivitas

enzim δ-ALAD dengan enzim ferrokelatase (WHO, 1997).

Pada gangguan awal dari biosintesis hem belum terlihat adanya gangguan klinis, gangguan hanya dapat terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium. Pada

kemih. Kelompok-kelompok ribosom dapat dilihat pada sel berbintik basofilik sebagai basofil pungtata meskipun tidak ada anemia. Kadar ALAD yang tinggi dapat menimbulkan aksi neurotoksik (Adnan, S. 2001).

Timbal menyebabkan 2 macam anemia, yang sering disertai dengan eritrosit berbintik basofilik. Dalam keadaan keracunan timbal akut terjadi anemia hemolitik, sedangkan pada keracunan timbal yang kronis terjadi anemia mikrositik hipokromik, hal ini karena menurunnya masa hidup eritrosit akibat interfensi logam timbal dalam sintesis hemoglobin dan juga terjadi peningkatan korproporfirin dalam urin (ATSDR, 2003).

Menurut Adnan, kadar timbal dalam darah yang dapat menyebabkan

anemia klinis adalah sebesar 70 μg/dL atau 0,7 mg/L. Sedangkan menurut US Department of Health and Human Services kadar timbal dalam darah yang dapat

menimbulkan gangguan terhadap hemoglobin adalah sebesar 50 μg/dL atau

sebesar 0,5 mg/L.

Pada pematangan eritrosit, timbal menyebabkan defisiensi enzim G-6PD dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase sehingga terjadi akumulasi degradasi RNA (pyrimidine nucleotides) serta ribosom eritrosit yang ditandai dengan ditemukannya Basophilic Stippling (terdapat bintik biru atau bintik basofilik pada eritrosit).

Hal ini menyebabkan turunnya masa hidup eritrosit dan meningkatnya kerapuhan membran eritrosit, sehingga terjadi penurunan jumlah eritrosit (Ganiswara, et al 1995 dalam Nelma, 2008). Pada penelitian ini ditemukan pada kelompok mencit yang diberikan perlakuan timbal asetat 20mg/kgBB secara intraperitoneal selama 2 hari. Keadaan ini sesuai dengan penelitian Kurniawati (1996) menyebutkan bahwa penelitian larutan timbal dapat menyebabkan kerusakan eritrosit (Kurniawati, 1996). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Wahyuni, 2000) yang menyatakan pemberian larutan timbal dapat menurunkan nilai volume padat eritrosit (PCV/ packed cell volume).

Pb dalam sirkulasi

Sumsum tulang

Sel stem hematopoetik

Eritroblast Basophilic Stippling

Skema 2.1. Efek plumbum pada sel stem hematopoetik (Mugahi, 2000)

2.1.5. Radikal bebas

Radikal bebas ditemukan baik melalui faktor eksogen maupun endogen serta mempengaruhi kehidupan sel. Radikal terpenting dalam tubuh adalah radikal derivat dari oksigen yang disebut kelompok oksigen reaktif (reactive oxygen spesies ROS) (Arief, 2006 dalam Nelma, 2008).

Radikal bebas diproduksi dalam sel yang secara umum melalui reaksi pemindahan elektron, menggunakan mediator enzimatik atau non-enzimatik. Produksi radikal bebas dalam sel dapat sel dapat terjadi secara rutin maupun sebagai reaksi terhadap rasangan Superoksida terbentuk karena adanya proses auto oksidasi Hb (yang besarnya 3% auto oksidasi per hari) menjadi methemoglobin. Superoksida secara spontan mengalami dismutase sehingga terbentuk H2O2 dan O2. Akan tetapi, kecepatan reaksi akan mengalami peningkatan yang luar biasa akibat kerja enzim superoksida dismutase bila terdapat suatu rangsangan (timbal) (Retnogitawati, 1995).

Eritrosit dilengkapi antioksidan berupa enzim seperti copper-zink-superoxide dismutase (CuZn-SOD), glutation peroksidase (GSH-Px), katalase (Cat) dan glutation reduktase (Suryohudoyono, 2000).

Sintesis antioksidan yang berupa enzim dalam eritrosit yang berupa enzim dalam eritrosit ini terjadi selama eritropoesis. Sedangkan pada eritrosit dewasa, enzim-enzim ini tidak disintesis lagi, hal ini berkaitan dengan hilangnya inti sel pada eritrosit dewasa sebagai peredam dampak negatif ROS (Surohudoyono, 2000).

2.2. Hemoglobin

2.2.1. Gambaram umum hemoglobin

Kadar hemoglobin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu umur, jenis kelamin, kehamilan, menstruasi, asupan makanan, kebiasaan minum teh atau kopi (dapat menurunkan penyerapan besi), kebiasaan merokok dan penyakit infeksi. Selain itu ada beberapa masalah klinis yang menyebabkan penurunan kadar hemoglobin seperti anemia, kanker, penyakit ginjal, pemberian cairan intravena berlebihan dan penyakit atau infeksi kronis; juga pemberian obat-obatan dalam waktu yang lama seperti antibiotika, aspirin, sulfonamide, primaquin, kloroquin. Kurangnya asupan makanan yang mengandung Fe juga dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Tingkat absorbsi Fe dipengaruhi oleh faktor penunjang seperti vitamin C serta faktor penghambat seperti tanin, asam fitat dan serat (Easter N, 1997). Kadar normal hemoglobin pada laki-laki 13 – 16 g/dL dan pada perempuan 12 – 14 g/dL (Gibson, 2005).

2.2.2. Fungsi Hemoglobin

Adapun fungsi-fungsi dari hemoglobin berupa:

a. Mengatur pertukaran oksigen dengan karbondioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh.

b. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan-jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar.

c. Membawa karbondioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang (Hematologi, Pusat Pendidikan tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan).

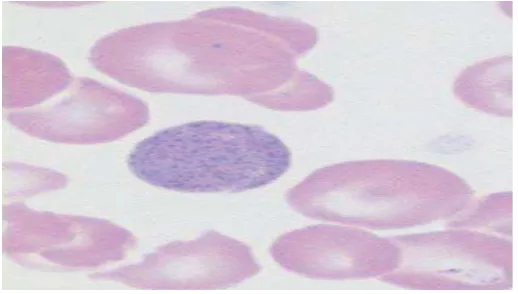

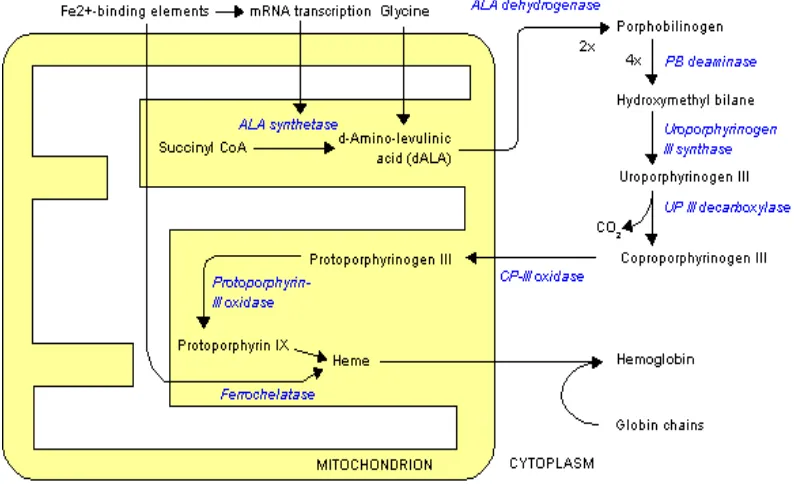

2.2.3. Biosintesis Hemoglobin

Dalam sitoplasma, dua molekul delta-aminolevulenat akan dikatalisir oleh

enzim delta-aminolevulinic acid dehydratase membentuk 1 molekul porfirinogen dan 2 molekul air. Kemudian, 4 unit porfirinogen mengalami kondensasi membentuk polimer siklik yaitu uroporfirinogen. Ada 2 isomer uroporfibilinogen, yaitu isomer tipe I dan isomer tipe III. Heme berasal dari isomer tipe III. Uroporfirinogen III diubah menjadi koproporfirinogen III. Reaksi tersebut dikatalisir oleh uroporfirinogen dekarboksilase.

Koproporfiriinogen III memasuki mitokondria, selanjutnya diubah menjadi protoporfirinogen. Dari 15 kemungkinan isomer hanya satu yang dibentuk, yaitu protoporfirinogen IX. Proto porfirinogen IX dioksidasi oleh enzim protoporfirinogen oksidase menghasilkan protoporfirin IX. Oksidasi ini mengahasilkan ikatan rangkap terkonjugasi yang merupakan ciri porfirin. Tahap akhir pembentukan heme adalah pemasukan ion ferro ke dalam protoporfirin yang dikatalisir oleh enzim ferrokatalase (Murray et al, 2003).

Gambar 2.3. Biosintesis hemoglobin (Murray et al, 2003)

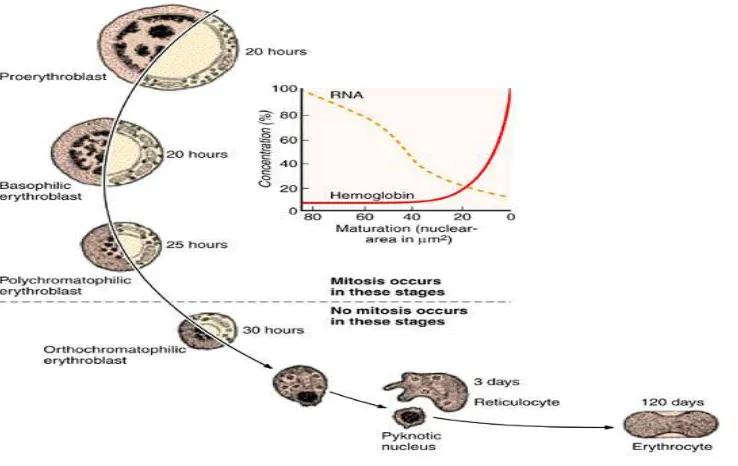

2.2.4. Pematangan eritrosit

hemoglobin (protein asidofilik) di dalam sitoplasma. Mitokondria lain berangsur menghilang. Terdapat tiga sampai pembelahan sel di antara proeritroblas dan eritrosit yang matang. Perkembangan eritrosit semenjak sel pertama yang dapat dikenali sampai terjadinya pelepasan retikulosit ke dalam darah membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Hormone eritropoeitin dan zat-zat seperti besi, asam folat, dan sianokobalamin (vitamin B12) penting untuk produksi eritrosit (Juncqueira L C & Carneiro J. H M Djauhari, 2003).

Gambar 2.4. Pematangan Eritrosit . (Juncqueira L C & Carneiro J. H M Djauhari, 2003)

2.2.5. Diferensiasi eritrosit

Diferensiasi dan maturasi eritrosit melibatkan pembentukan (berturut-turut) proeritroblas, eritroblas basofilik, eritrosit polikromatofilik, eritroblas ortomatofilik (normoblas), retikulosit, dan eritrosit.

adalah eritrosit basofilik, dengan sitoplasma basofilik kuat dan inti padat tanpa terlihat anak intinya. Sifat basofilia kedua jenis sel ini desebabkan oleh banyaknya poliribosom yang terlihat dalam sintesis hemoglobin. Selama tahap berikutnya poliribosom berkurang dan sitoplasma mulai dipenuhi hemoglobin. Pada tahap ini, pemulasan menghasilkan berbagai warna dalam sel-eritroblas kromatofilik. Pada tahap berikutnya, inti terus memadat, dan tidak ada sitoplasma basofilik, yang menghasilkan suatu sitoplasma basofilik, yang menghasilkan suatu sitoplasma asidofilik-eritroblas ortokromatofilik. Pada suatu saat, sel ini menjulurkan suatu rangkaian penonjolan sitoplasma dan mendorong keluar intinya yang terbungkus selapis tipis sitoplasma. Sisa sel masih mempunyai sedikit poliribosom yang, bila dipulas dengan pewarna “brilliant cresyl blue” (pulasan supravital), akan beragragsi membentuk jalinan terpulas. Inilah sel retikulosit, yang segera kehilangan poliribosomnya dan berubah menjadi eritrosit matang (Juncqueira L C & Carneiro J. H M Djauhari, 2003).

Gambar 2.4. Gambaran eritrosit normal pada mencit dengan pulasan Giemsa (Islamulhayati, Keman, S., Yudhastuti, R., 2005).

2.3. Madu

2.3.1. Gambaran Umum Madu

[image:31.595.132.488.387.534.2]mengandung 60% air sehingga lebah harus menurunkan menjadi 20% atau lebih rendah lagi untuk membuat madu. Penurunan kadar air ini melalui proses fisika dan kimia. Proses fisika penurunan kadar air mulai terjadi saat lebah menjulurkan lidahnya (proboscis) untuk memindahkan madu dari perut madu ke sarang lebah, di sarang kadar air terus diturunkan melalui putaran sayap-sayap lebah yang menyirkulasikan hawa hangat ke dalam sarang lebah. Sedangkan proses kimianya terjadi di dalam perut lebah dimana enzim invertase mengubah sukrosa (disakarida) menjadi glukosa dan fruktosa yang keduanya merupakan monosakarida (Hariyati, 2010).

Di Indonesia jenis lebah yang paling banyak digunakan sebagai penghasil madu adalah lebah lokal (Apis cerana), lebah hutan (Apis dorsata) dan lebah Eropa (Apis melifera). Ada banyak jenis madu menurut karakteristiknya. Karakteristik madu dapat dibedakan berdasarkan sumber nektar, letak geografi, dan teknologi pemrosesannya. Jenis madu berdasarkan sumber nektarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu monoflora dan poliflora. Madu monoflora merupakan madu yang diperoleh dari satu tumbuhan utama. Madu ini biasanya dinamakan berdasarkan sumber nektarnya, seperti madu kelengkeng, madu rambutan dan madu randu. Madu monoflora mempunyai wangi, warna dan rasa yang spesifik sesuai dengan sumbernya. Madu monoflora juga disebut madu ternak, karena madu jenis ini pada umumnya diternakkan. Sedangkan madu poliflora merupakan madu yang berasal dari nektar beberapa jenis tumbuhan bunga. Lebah cenderung mengambil nektar dari satu jenis tanaman dan baru mengambil dari tanaman lain bila belum mencukupi. Contoh dari madu jenis ini adalah madu hutan. Madu hutan adalah madu yang diproduksi oleh lebah liar. Madu ini berasal dari lebah liar yang bernama Apis dorsata. Sumber pakan dari lebah ini adalah tumbuh-tumbuhan obat yang banyak tumbuh di dalam hutan hujan tropis di Indonesia. Madu hutan juga sangat baik untuk kesehatan karena mengandung antibiotik alami yang diproduksi oleh lebah-lebah liar (Hariyati, 2010).

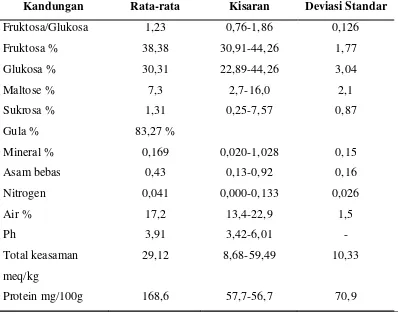

2.3.2. Kandungan dan Khasiat Madu sebagai Antioksidan

susu, 25 buah pisang, 40 buah jeruk, 4kg kentang dan 1,68 kg daging (Suranto, 2007 dalam Dewi, 2010).

[image:33.595.116.514.274.588.2]National Honey Board 2005 mengungkapkan salah satu kelebihan madu yaitu sebagai sumber antioksidan. Penelitian menunjukkan bahwa madu kaya akan antioksidan. Jumlah dan kandungan antioksidan sangat tergantung pada sumber nektarnya. Madu yang berwarna gelap (seperti madu manuka) terbukti memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi daripada madu yang berwarna terang (seperti madu akasia) (Suranto, 2007 dalam Dewi, 2010).

Table 2.2. Komposisi Madu

Kandungan Rata-rata Kisaran Deviasi Standar

Fruktosa/Glukosa 1,23 0,76-1,86 0,126

Fruktosa % 38,38 30,91-44,26 1,77

Glukosa % 30,31 22,89-44,26 3,04

Maltose % 7,3 2,7-16,0 2,1

Sukrosa % 1,31 0,25-7,57 0,87

Gula % 83,27 %

Mineral % 0,169 0,020-1,028 0,15

Asam bebas 0,43 0,13-0,92 0,16

Nitrogen 0,041 0,000-0,133 0,026

Air % 17,2 13,4-22,9 1,5

Ph 3,91 3,42-6,01 -

Total keasaman meq/kg

29,12 8,68-59,49 10,33

Protein mg/100g 168,6 57,7-56,7 70,9

(Suranto, 2007, dalam Dewi, 2010)

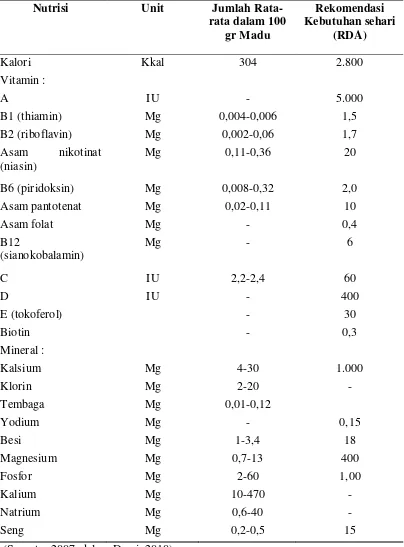

Tabel 2.3. Kandungan Vitamin dan Mineral dalam Madu

Nutrisi Unit Jumlah

Rata-rata dalam 100 gr Madu

Rekomendasi Kebutuhan sehari

(RDA)

Kalori Kkal 304 2.800

Vitamin :

A IU - 5.000

B1 (thiamin) Mg 0,004-0,006 1,5

B2 (riboflavin) Mg 0,002-0,06 1,7

Asam nikotinat

(niasin)

Mg 0,11-0,36 20

B6 (piridoksin) Mg 0,008-0,32 2,0

Asam pantotenat Mg 0,02-0,11 10

Asam folat Mg - 0,4

B12

(sianokobalamin)

Mg - 6

C IU 2,2-2,4 60

D IU - 400

E (tokoferol) - 30

Biotin - 0,3

Mineral :

Kalsium Mg 4-30 1.000

Klorin Mg 2-20 -

Tembaga Mg 0,01-0,12

Yodium Mg - 0,15

Besi Mg 1-3,4 18

Magnesium Mg 0,7-13 400

Fosfor Mg 2-60 1,00

Kalium Mg 10-470 -

Natrium Mg 0,6-40 -

Seng Mg 0,2-0,5 15

Madu berperan sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah kerusakan hepar. Manifestasinya adalah terjadi peningkatan nitrit oxide (NO) dalam jaringan hati yang berfungsi dalam mengeliminasi radikal bebas (Erguder, 2008 dalam Dewi, 2010).

Kandungan vitamin E telah banyak diteliti yang berfungsi sebagai penghambat tumor hati dan uterus, mempertahankan berat badan tikus yang disakiti, jumlah eritrosit dan leukosit, kadar Hb, menghambat patofisiologi tumor indung telur dan endometriosis (Hanim dkk, 1998, dalam Dewi, 2010).

Beberapa penelitian mengungkapkan efek antioksidan yang bermacam-macam yang terkandung pada madu. Antioksidan merupakan senyawa penetral radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul yang tidak stabil yang terus-menerus menyerang tubuh dari luar seperti sinar matahari, polusi dan asap rokok maupun yang menyerang tubuh dari dalam seperti metabolisme dan kehidupan normal. Molekul ini mengalami suatu reaksi berantai yang menimbulkan jutaan radikal bebas baru yang merusak protein, sel, jaringan dan organ tubuh. Radikal bebas ini menyebabkan penuaan, perubahan degeneratif, radang, dan penyakit yang membuat lama hidup menjadi singkat. Radikal bebas bisa merusak sel melalui proses oksidasi, apabila berlangsung lama dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker (IPTEKnet, 2005 dalam Dewi, 2010).

Konsumsi madu untuk pencegahan penyakit pada manusia adalah 1-2 kali/hari 1 sendok makan. Sedangkan untuk menyembuhkan suatu penyakit, dianjurkan untuk minum lebih banyak yaitu 3-4 kali/hari 1 sendok makan (Suranto, 2007).

Proteksi madu terhadap kerusakan eritrosit (Blasa, 2007)

2.4. Konsep Pemikiran

Pb dalam sirkulasi darah

Sumsum tulang

Madu

Eritroblast Basophilic Stippling

Sel stem hematopoetik Radikal bebas

Ekstra fenol, flavonoid, berbagai vitamin dan mineral yang berfungsi

sebagai Antioksidan

Hasil:

Pengurangan jumlah Erythrocyte Basophilic Stippling pada gambaran

BAB 3

KERANGKA KONSEP dan DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep

3.2. Variabel dan Definisi Operasional 3.2.1. Variabel Independen

- Adapun variabel-variabel independen, antara lain: a. Pemberian Pb asetat

b. Pemberian Pb asetat dan madu

3.2.2. Variabel Dependen

- Adapun variabel-variabel dependen, antara lain: a. Basophilic stippling pada eritrosit mencit Kelompok I

(Kontrol)

- Pemberian air putih

Eritrosit

basophilic stippling

Kelompok II

- Pb asetat 100mg/kg/hari

Kelompok III

- Pb asetat 100 mg/kg/hari - & madu 0,04 ml/20 gr

3.2.3. Definisi Operasional

- Adapun definisi operasional, antara lain:

a. Pemberian Pb asetat: Pb asetat yang akan diberikan pada mencit dengan dosis 100mg/ kgBB/ hari.

b. Pemberian Pb asetat & madu: Pb asetat 100mg/kgBB/hari yang diberikan bersamaan dengan madu 0,04 mL madu/20 gram mencit/hari yang diencerkan hingga 0,2 cc.

c. Gambaran morfologi sel-sel darah merah:

Eritrosit normal mencit berbentuk cakram dengan ukuran tebal 1,5–2,5 μm diameter 5–7 μm. Dengan pewarnaan Wright Giemsa, eritrosit akan berwarna kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Eritrosit normal tidak berinti, berbentuk bulat dan tipis, bagian tengah lebih tipis daripada bagian tepinya (Bijanti et al., 1997). Sel muda lebih besar dari sel dewasa dengan inti sel relatif besar. Makin dewasa inti sel dari eritrosit semakin kecil selanjutnya menghilang. Inti sel muda warna selnya lebih merah.

d. Kelainan morfologi sel darah merah yang akan diamati berupa:

Basophilic stippling pada sel-sel darah merah (berhubungan dengan degradasi mitokondria, ribosom dan RNA yang berakibat penyatuan dan pengendapan ribosom yang bersifat basofilik) (Robbins dan Kumar, 1995). Kriteria normal: bila tidak dijumpai Basophilic Stippling pada eritrosit mencit

Derajat keparahan (dihitung dalam 1000 eritrosit): 0= tidak dijumpai Basophilic Stippling

1= dijumpai 1% - 30% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit 2= dijumpai 31% - 60% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit 3= dijumpai 61% - 100% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit

3.3. Hipotesis

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan pendekatan post test only group design tiga kelompok hewan percobaan mencit jantan (Mus musculus) yang terdiri atas satu kelompok kontrol dan dua kelompok yang diberi intervensi. Hasil yang diperoleh kemudian akan dilakukan analisis untuk melihat adanya perbedaan. Tidak dilakukan pretest pada seluruh kelompok eksperimen, kelompok eksperimen I langsung diberi paparan Pb (timbal) asetat, dan pada kelompok eksperimen II bersamaan diberikan Pb asetat dan madu.

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu selama 8 minggu. Untuk perawatan dan pemberian perlakuan pada hewan percobaan dilaksanakan di Laboratorium Biologi FMIPA USU, dan dilanjutkan dengan pembuatan hapusan darah dan pembacaan hasil yang dilaksanakan di Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran USU.

4.3. Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah mencit jantan umur 8-11 minggu dengan berat badan 25-35 gr dan sehat yang ditandai dengan gerakan yang aktif, diperoleh dari Fakultas Biologi USU.

4.3.1. Kriteria Inklusi

1. Mencit jantan 2. Umur 8-11 minggu 3. Berat badan 25-35 gram

4.3.2. Kriteria Eksklusi

2. Mencit tampak sakit, tidak bergerak aktif

Adapun klasifikasi (galur) ilmiah dari mencit Mus Muskulus: Klasifikasi ilmiah

Kerajaan: Animalia Filum: Chordata Kelas: Mammalia Ordo: Rodentia Famili: Muridae Upafamili: Murinae Genus: Mus

Spesies: M. Musculus (Tabel 4.1. Amori, G. 1996)

4.4. Besar Sampel

Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus Federer (1963) dalam Wahyuni (2008):

- t = kelompok perlakuan (tiga kelompok)

- n = jumlah sampel tiap kelompok

Banyaknya sampel pada penelitian ini adalah : (t-1) (n-1) ≥ 15

2n-2 ≥ 15

n ≥ 9

Dari hasil perhitungan di atas, dibutuhkan jumlah sampel sebanyak 9 ekor mencit pada tiap perlakuan sehingga total jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 27 ekor mencit dengan perincian sebagai berikut :

1. K = kelompok kontrol yang diberikan air putih sebanyak 9 ekor mencit selama 8 minggu.

2. P1 = kelompok perlakuan Pb asetat 100mg/kgBB/hari sebanyak 9 ekor mencit selama 8 minggu

3. P2 = kelompok perlakuan Pb asetat 100mg/kgBB/hari dan madu 0,4 ml/ 20 grBB/hari sebanyak 9 ekor selama 8 minggu.

4.5. Pelaksanaan penelitian

4.5.1. Penentuan Dosis Plumbum dan Dosis Madu

Pada penelitian ini dosis Pb asetat yang diberikan adalah 100 mg/kg BB / hari (Anggraini, 2008). Pb asetat yang digunakan dalam bentuk serbuk kemudian dilarutkan dengan aquades kemudian dimasukkan langsung ke lambung mencit dengan menggunakan jarum gavage peroral.

Madu yang digunakan dalam penelitian ini adalah madu murni produksi

High-Desert USA, dengan nama dagang “`Clover Honey“, yaitu madu yang nektarnya berasal dari bunga Clover, merupakan madu murni tanpa dilakukan pemrosesan, yang masih mengandung Bee Pollen, dan Royal Jelly. Dosis madu yang diberikan adalah 0,04 ml/20 grBB/hari yang kemudian diencerkan dengan aquadest menjadi volume 0,2 ml, merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Dewi (2010).

Penggunaan madu untuk pencegahan penyakit pada manusia adalah 1-2 kali/hari 1 sendok makan (Suranto,2007). Dosis dikonversikan dengan tabel konversi Ngatidjan sehingga ditemukan dosis yang sesuai untuk mencit (Mus musculus).

Perhitungan dosis madu menurut Dewi (2010) : Dosis mencit setara dengan dosis untuk manusia yaitu 15 ml. Nilai konversi x 15 ml = 0.0026 x 15 ml madu = 0.04 ml madu.

Madu kemudian diencerkan dengan perbandingan madu dan aquadest adalah 1:5 sehingga madu yang akan disondekan untuk mencit dengan berat badan 20 gram adalah 0.2 ml.

4.5.2. Pengumpulan dan Pemeliharaan Hewan percobaan

percobaan diberikan berupa pellet dan jagung halus. Makanan dan minuman diberikan secukupnya dalam wadah terpisah dan diganti setiap hari. Plumbum asetat dan madu diberikan pada mencit dengan menggunakan jarum gavage per oral.

4.5.3. Persiapan Hewan percobaan

Setiap kelompok hewan percobaan dipersiapkan dalam kandang yang terpisah dan disiapkan untuk beradaptasi selama satu minggu sebelum dilakukan penelitian. Sebelum perlakuan setiap mencit ditimbang berat badannya terlebih dahulu dan diamati kesehatan fisiknya (gerakannya, berat badan, makan dan minum). Bila terdapat mencit yang sakit pada saat berdaptasi maka mencit diganti yang baru dengan kriteria yang sama dan diambil secara acak (Anggraini, 2008).

4.5.4. Perlakuan Hewan percobaan

Setelah persiapan selesai maka hewan percobaan kelompok I, kelompok II, dan kelompok III diberikan perlakuan sebagai berikut :

Setelah 8 minggu, hewan percobaan diaspirasi sedikit darah dari vena ekor mencit dan dijadikan sampel darah. Kemudian, sampel darah tersebut langsung dibuat menjadi sediaan hapusan.

4.5.5. Pembuatan Sediaan Hapusan Darah

Pemeriksaan hapusan darah dilakukan dengan metode Giemsa (Gandasoebrata, 1992).

a. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan: gelas objek, kaca pendorong (untuk membuat hapusan darah)

Bahan yang digunakan: Sampel darah dan reagensia Giemsa dari P.T. Merek, aquadest serta metanol.

Letakkan satu tetes kecil darah pada 2-3 mm dari ujung kaca objek. Letakkan kaca penghapus dengan sudut 30-450 terhadap kaca objek di depan tetesan darah. Tarik kaca penghapus ke belakang hingga menyeluruh tetesan darah, tunggu hingga darah menyebar pada sudut tersebut. Dengan gerakan yang cepat dorong kaca penghapus hingga terbentuk hapusan darah sepanjang 3-4 cm pada kaca objek. Biarkan hapusan darah mengering diudara lalu warnai dengan pewarnaan Giemsa.

c. Cara pemeriksaan Hapusan Darah

Preparat diobservasi di bawah mikroskop dengan pembesaran okuler 10 kali dan objektif 100 kali, mempergunakan minyak emersidicari untuk menghitung gambaran eritrosit basophilic stipling (berhubungan dengan degradasi ribosom dan RNA yang berakibat penyatuan dan pengendapan ribosom yang bersifat basofilik) yang tampak secara zig zag per lapangan pandang dalam 1000 eritrosit (Soebroganda, 1992).

4.6. Analisa Data

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA dan Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran USU. Hewan percobaan ditempatkan di suatu ruangan khusus tempat pemeliharan mencit. Dan hewan percobaan dibagi dalam tiga kandang sesuai dengan kelompok perlakuan, yaitu kandang satu (K1) sebagai kelompok kontrol, kandang dua (K2) yaitu kelompok perlakuan yang diberi Pb asetat dan kandang tiga (K3) yaitu kelompok perlakuan yang diberi Pb asetat dan Madu.

5.1.2. Karakteristik Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa mencit jantan, umur 8-11 minggu, sehat dengan berat badan 25-35 gr dan tidak tampak abnormalitas anatomi. Jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut, kelompok K1 (kontrol) sebanyak sembilan ekor, kelompok K2 (Pb asetat) sebanyak sembilan ekor, dan kelompok K3 (Pb asetat dan Madu) sebanyak sembilan ekor.

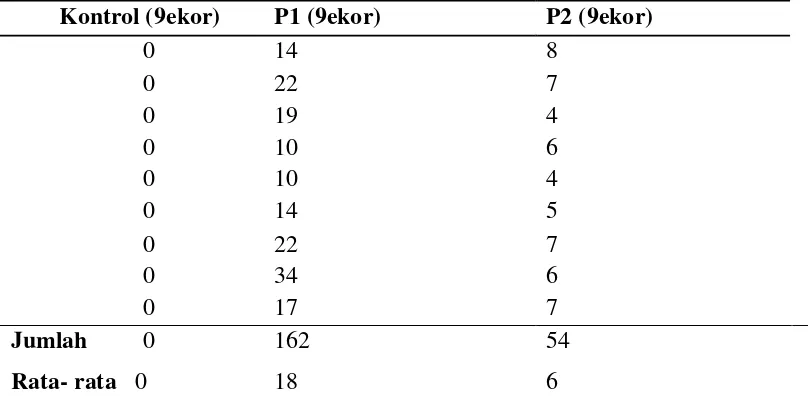

5.1.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Erythrocyte basophilic stippling

Pengaruh pemberian Pb 100 mg/ kgBB/ hari (Anggraini, 2008) dan pemberian Pb dengan madu 0,04 ml/ 20 grBB/ hari (Dewi, 2010) terhadap jumlah

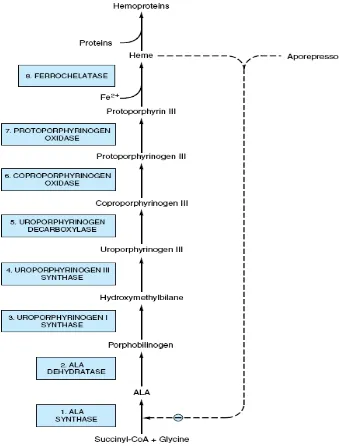

Tabel 5.1. Distribusi erythrocytebasophilic stippling pada kelompok perlakuan (n=27 ekor)

Kontrol (9ekor) P1 (9ekor) P2 (9ekor)

0 14 8

0 22 7

0 19 4

0 10 6

0 10 4

0 14 5

0 22 7

0 34 6

0 17 7

Jumlah 0 162 54

Rata- rata 0 18 6

Keterangan: Jumlah erythocyte basophilic stippling yang dihitung dalam 1000 eritosit tiap mencit dibawah mikroskop cahaya.

Menurut derajat keparahan (dihitung dalam 1000 eritrosit): 0= tidak dijumpai basophilic stippling

1= dijumpai 1% - 30% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit 2= dijumpai 31% - 60% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit 3= dijumpai 61% - 100% Basophilic Stippling dari 1000 eritrosit Namun, berdasarkan jumlah erythocyte basophilic stippling yang didapati sesuai tabel distribusi diatas, jumlah erythocyte basophilic stippling tidak memenuhi kriteria derajat keparahan tersebut. Oleh karena itu, perhitungan uji statistiknya langsung memasukan data dari distribusi erythocyte basophilic stippling.

Dari hasil uji normalitas data (lampiran 2), didapat bahwa P = .026 dan P= .001 yang diuji masing-masing dengan uji Kolmogrov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Kedua nilai P dibawah 0.05, maka didapat bahwa data dari jumlah

Karena dari uji normalitas data Basophilic stippling tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan dengan uji Anova, oleh karena itu dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik yaitu Kruskal-WallisTest.

Berdasarkan data hasil uji Kruskal-Wallis Test (lampiran 2), didapatkan P value < 0.001. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai basophilic stippling pada ketiga kelompok perlakuan.

[image:46.595.107.517.374.441.2]Hasil analisis statistik penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai rata-rata yang bermakna antara kelompok kontrol dengan perlakuan, akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan masing-masing kelompok tersebut, maka dilanjutkan dengan uji Mann- whitney.

Tabel 5.2. Hasil uji Mann- Whitney Basophilic stippling pada kelompok perlakuan (n=27)

Variabel Pvalue

Kontrol: P1 < 0.001

Kontrol: P2 < 0.001

P1: P2 < 0.001

Pada uji Mann-Whitney didapatkan bahwa antar kelompok terdapat perbedaan yang signifikan. Mencit dengan perlakuan Pb saja (Kontrol-P1) didapatkan p < 0.001, yang berarti Ho ditolak, hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah erythrocyte basophilic stippling pada kedua kelompok perlakuan tersebut. Dimana hal tersebut menjelaskan bahwa Pb menyebabkan toksik pada eritrosit secara signifikan.

Sementara itu antara kelompok kontrol dengan mencit yang diberi perlakuan Pb dan Madu juga terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa Pb memang terbukti toksik pada eritrosit. Namun, untuk memberi penjelasan bahwa madu dapat mengurangi jumlah

5.2. Pembahasan

Dari uji Kruskal-Wallis terhadap erythrocyte basophilic stippling, dijumpai perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok sehingga layak dilakukan penelitian mengenai pengaruh madu terhadap jumlah erythrocyte basophilic stippling mencit.

Uji Mann-Whitney menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan

erythrocyte basophilic stippling mencit antara kelompok yang diberi timbal dan madu (K3) dengan kelompok yang hanya diberi timbal (K2). Hasil- hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Ganiswara, et al (1995) dalam Nelma (2005), dimana pada pematangan eritrosit, Pb menyebabkan defisiensi enzim G-6PD dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase sehingga terjadi akumulasi degradasi RNA (pyrimidine nucleotides) serta ribosom eritrosit yang ditandai dengan ditemukannya basophilic Stippling (terdapat bintik biru atau bintik basofilik pada eritrosit). Hal ini menyebabkan turunnya masa hidup eritrosit. Pada penelitian ini ditemukan pada kelompok mencit yang diberikan perlakuan timbal asetat 20mg/kgBB secara intraperitoneal selama 2 hari. Keadaan ini sesuai dengan penelitian Kurniawati (1996) menyebutkan bahwa penelitian larutan timbal dapat menyebabkan kerusakan eritrosit (Kurniawati, 1996). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Wahyuni, 2000) yang menyatakan pemberian larutan timbal dapat menurunkan nilai volume padat eritrosit (PCV/ packed cell volume).

Selain itu, Pb juga memberikan dampak negatif bagi proses eritropoesis maupun pematangan eritrosit. Pb yang berikatan dengan eritrosit menyebabkan eritrosit menjadi rapuh (terjadi kerusakan membran sel), mengurangi eritropoesis, mengurangi masa hidup eritrosit matang, dan menyebabkan terjadinya anemia hemolitik (Lu, 1995)

akibat interfensi logam timbal dalam sintesis hemoglobin dan juga terjadi peningkatan korproporfirin dalam urin.

Disamping itu, seperti yang diungkapkan oleh National Board Honey

2005, salah satu kelebihan madu yaitu sebagai sumber antioksidan. Penelitian menunjukkan bahwa madu kaya akan antioksidan. Jumlah dan kandungan antioksidan sangat tergantung pada sumber nektarnya. Madu yang berwarna gelap (seperti madu manuka) terbukti memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi daripada madu yang berwarna terang (seperti madu akasia) (Suranto, 2007 dalam Dewi, 2010).

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Terjadi perbedaan jumlah erythrocytebasophilic stippling yang nyata pada kelompok kontrol yang hanya diberi air putih, dibandingkan dengan kelompok yang diberi paparan Pb.

2. Terjadi perbedaan yang bermakna jumlah erythrocyte basophilic stippling

antara kelompok P1 yang diberi paparan Pb saja dan kelompok P2 yang diberi paparan Pb dan madu.

3. Jumlah erythrocyte basophilic stippling secara signifikan banyak dijumpai pada kelompok P1 yaitu mencit yang diberi paparan Pb. Pada kelompok P2 di mana selain dipapar Pb, mencit juga diberi madu, didapati jumlah

erythrocyte basophilic stippling menurun secara bermakna. Hal tersebut membuktikan bahwa madu dapat menurunkan toksik Pb terhadap eritrosit yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan hewan uji spesies yang berbeda serta dengan jumlah yang lebih banyak sehingga hasil akan lebih signifikan.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemeriksaan hematologi lainnya, seperti pemeriksaan jumlah, volume ataupun enzim- enzim yang terdapat dalam eritrosit tersebut.

Daftar pustaka

Adnan, S., 2001. Pengaruh pajanan timbal terhadap kesehatan dan kualitas semen pekerja laki-laki. Majalah Kedokteran Indonesia. Volume 51 No 5. Jakarta: 168-174

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2003. Lead toxicity. Case Study in Environmental Medicine. US Department of Health and Human Services. Toronto: 84-223

Amori, G., 1996. Mus musculus. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. [Diakses pada 2007-01-09]

Anggraini, D.R., 2008. Gambaran Makroskopis dan Mikroskopis Hati dan Ginjal Mencit Akibat Pemberian Plumbum Asetat. Universitas Sumatera Utara, Medan: 19-54

Arief, R., 2006. Radikal bebas. Surabaya. Dalam: Nelma, 2008. Pengaruh Pemberian Vitamin C terhadap Aktivitas Enzim Delta Amino Levulinic Acid Dehydratase, Kadar Hemoglobin dan Basophilic Stippling pada Mencit yang Dipapar Plumbum, Medan:16-17

Ariens, E.J., 1978. Toksokologi Umum.

Ardyanto, D., 2005. Deteksi Pencemaran Timah Hitam (Pb) Dalam Darah Masyarakat yang Terpajan Timbal. Diambil dari : http://journal.unair.ac.id/filerPDF/KESLING-2-1-07.pdf [Diakses 3 Maret 2011].

Bijanti, R, Wahjuni R.S., Utomo B., Partosoewignjo S., 1997. Penuntun Praktika Laboratorium Patologi Klinik Veteriner Bidang Studi Kesehatan Ternak Terpadu. Surabaya : Laboratorium Patologi Klinik Veteriner Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Blasa, M., et al., 2007. Honey flavonoids as protection agents against oxidative damage to human red blood cells. Università degli Studi di Urbino. [ Diakses 16 Maret 2007]

Bodgen, J.D., Oleske. J.M., louria., 1997. Lead poisoning-one approach to a problem that wont go away. Environment Health Prespectives. 105(12): 1284-1287

Centers for Disease Control and Prevention., 2000. Recommendation for Blood Lead Screening of Young Children Enrolled in Medicaid: Targeting a Group at High Risk. MMWR 49:1-13.

Darmono, 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Darmono, 2005. Toksikologi Logam Berat, Surabaya. Dalam: Kurniawan, 2008. Hubungan Kadar Pb dalam Darah dengan Profil Darah pada Mekanik Kendaran Bermotor di Kota Pontianak. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang:11

Dewi, M.R. 2010. Pengaruh Hepatoprotektor Madu Terhadap Kerusakan Histologis Sel Hepar Mencit (Mus musculus) yang Diberi Perlakuan Natrium Siklamat. Diambil dari :

http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/169140709201001091.pdf

[Diakses 18 Februari 2011].

Dharmawiyanti, 2004. Bahaya Pencemaran Timbal pada Makanan dan Minuman

Diambil dari: http/www.pikiran

Easter, N., 1997. Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik dengan implikasi keperawatan. Edisi ke-2. Penerbit EGC. Jakarta: 22-24.

Erguder, B.I., et al. Honey Prevents Hepatic Damage Induced by Obstruction of

The Common Bile Duct. Diambil dari :

http://www.wjgnet.com/1007- 9327/14/3729.pdf [Diakses 3 Maret 2011].

Ganiswara, S,. Sehabudu, R,. Syamsudin, U. & Bustam,Z., 1995. Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Indonesia Jakarta. . Dalam: Nelma, 2008. Pengaruh Pemberian Vitamin C terhadap Aktivitas Enzim Delta Amino Levulinic Acid Dehydratase, Kadar Hemoglobin dan Basophilic Stippling pada Mencit yang Dipapar Plumbum, Medan:51

Gibson, R.S., 2005. Principles of nutritional assessment. Oxford University Press. New York: 351-353

Goldstein, B.D. & Kipen, H.M., 1994. Hematologic Disorder In Levy and Wegmen. Occupational Health Recognizing and Preventing Work-Realted Disease 3rd. Dalam: Nelma, 2008. Pengaruh Pemberian Vitamin C terhadap Aktivitas Enzim Delta Amino Levulinic Acid Dehydratase, Kadar Hemoglobin dan Basophilic Stippling pada Mencit yang Dipapar Plumbum, Medan:7

Hariyati, L.F. 2010. Aktivitas Antibakteri Berbagai Jenis Madu Terhadap Mikroba Pembusuk (Pseudomonas fluoroscens FNCC 0071 dan Pseudomonas putida FNCC 0070). Diambil dari : http://eprints.uns.ac.id/526/1/170552511201011471.pdf [Diakses 26 Februari 2011].

Hematologi, Pusat Pendidikan tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan. Dalam: Kurniawan, W., 2008. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang:45-46.

Halliwel, B., 1987. Oxidans and Human Disease: Some New Consepts. FASEB J, 1, p. 358-364.

Hanim D, Rimbawan, Kushartono, Hermana. (1998). Pengaruh Vitamin E terhadap Organ Hati dan Uterus Tikus Putih (Rattus norvegicus) Betina yang diberi perlakuan Natrium Sakarin dan Natrium Siklamat. Jurnal Kedokteran Yarsi 6(1). Hal 94-109.

Harald et al., 2004. Color Atlas of Hematology. Practical Microscopic and Clinical Diagnosis.Inclusion Erythrocyte: NewYork:165.

IPTEKnet. 2005. Wortel (daucus carota l.) dalam Tanaman Obat Indonesia.Dalam: Dewi, M.R., 2010. Pengaruh Hepatoprotektor Madu terhadap Kerusakan Histologis Sel Hepar Mencit (Mus Musculus) yang Diberi Perlakuan Natrium Siklamat. Fakulat Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 31

Islamulhayati, Keman, S., Yudhastuti, R., 2005. Jurnal Kesehatan Lingkungan. vol.1, no. 2; 103.

Juncqueira L C & Carneiro J. H M Djauhari (eds)., 2003. Basic Histology Text and Atlas.Jakarta:EGC. 239-240

Juncqueira L C & Carneiro J. H M Djauhari (eds). 2003. Basic Histology Text and Atlas.Jakarta:EGC. 242-244

Katzung, B.G., Basic And Clinical Pharmacology 4rt., 1984. Department Of Pharmacology University Of California. San Francisco: 20-50

Mugahi, NM, H & Z,H., 2000. Effect of chronic Lead acetate Intoxication on Blood indices of Male Rats.Medical science.

Murray, K., et al., 2003. Biokimia Harper. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta: 343-345

Nasution, F.A., 2004. Bahaya Timbal dan Permasalahannya. Replubika Online: http: //www.replublika.co.id

Palar H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Penerbit Rineka Cipta. 23-56.

Palar. H., 2004. Pencemaran dan toksikologi logam berat. Rineka cipta. Jakarta. p. 78-86

Retnogitawati. 1995. Radikal bebas-Sifat dan peran dalam kerusakan/ kematian sel. Cermin Dunia kedokteran.

Robbins, S.L., dan Kumar, V., 1995. Buku Ajar Patologi I. Edisi 4. Alih bahasa, Staf Pengajar Laboratorium Patologi Anatomi, FK Unair, Surabaya. EGC. Hal. 304-305.

Saryan LA, Zenz C., 1994. Lead and its compounds. In: Occupational Medicine. Edisi 3. New York: 506-539

Soebrataganda, R., 1992. Penuntun Laboratorium Klinik. Dian Rakyat Jakarta.

Suciani, S. 2007. Kadar Timbal dalam Darah Polisi Lalu Lintas dan Hubungannya dengan Kadar Hemoglobin (Studi Pada Polisi Lalu Lintas yang Bertugas di Jalan Raya Kota Semarang). Diambil dari : http://eprints.undip.ac.id/15877/1/Sri_Suciani.pdf [Diakses 3 Maret 2011]. Suranto A, 2007. Terapi Lebah. Jakarta : Penebar Swadaya.

Todd, A.C., Wetmur, J.G., Moline., J.M., Godbold, J.H., Levin, S.M., Landrigan, P.J., 1996. Unraveling the chronic toxicology of lead: An essential priority for environmental health. Environmental Health Prespectives. 104(1): 141-146

Wahyuni, Arlinda Sari. 2008. Statistika Kedokteran. Jakarta : Bamboedoea Communication.

Wahyuni, A., 2000. Pengaruh Pemberian Ekstrak Akar Ginseng terhadap volume padat eritrosit dan kadar timbal darah tikus putih yang diberi perlakuan larutan timbal. Unair Erlangga.

WHO. 1997. Lead Environmental Health. Published Under The Joint Organization Ganeva, 3. Diambil dari: http: //www.euro.who.int/data.assets/pdf_file/0003/134895/E80604.pdf.

[Diakses 2 Desember 2002]

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Winson

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 19 Januari 1991

Agama : Buddha

Riwayat Pendidikan :1. TK Sutomo 1, Medan

2. SD Sutomo 1, Medan

3. SMP Sutomo 1, Medan

4. SMA Sutomo 1, Medan

5. Universitas Sumatera Utara (USU)

Riwayat organisasi : Anggota KMB USU