EVALUASI LAHAN DAN PERSEPSI STAKEHOLDERS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPA) GALUGA DAN KAWASAN SEKITARNYA, KECAMATAN CIBUNGBULANG,

KABUPATEN BOGOR

IVONNI PARAMITA SARI A14070056

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMMARY

IVONNI PARAMITA SARI. Land Evaluation and Stakeholders Perceptions of Waste Disposal Site Galuga and Surrounding Areas, Cibungbulang District, Bogor Regency. WIDIATMAKA and DYAH RETNO PANUJU as advisors.

Waste is defined as a solid residual resulted from humans or natural activities and considered useless. Waste should be dispos in a certain site (landfill) to minimize environmental disruption. Controversy over the existence of landfill has always been an important issue, since it caused landslides, or other impacts. It was also occurred in the Galuga landfill, Bogor Regency. It is important to consider some aspects in developing and managing the landfill. Some essential aspects to be taken into account by developer and manager are physical, socio-cultural, economic, and environmental aspects. To support the effort, it is necessary to invent and evaluate land resources based on some aspects.

This study aims: (1) to analyze and evaluate physical characteristics and quality of land resources of Galuga landfill and surrounding area, (2) to suggest recommendation on Galuga landfill considering physical condition of land existing and social circumstances of neighboring habitant, and (3) to analyze stakeholders perceptions to the existence of Galuga landfill. In general, this study comprises of four stages, namely: the preparation (data collection), laboratory analysis (chemical and physical properties of soil), data analysis (spatial analysis using ArcView 3.3, Arc GIS 9.3, and perception analysis using AHP, and Hayashi 2), and reporting.

RINGKASAN

IVONNI PARAMITA SARI. Evaluasi Lahan dan Persepsi Stakeholders Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga dan Kawasan Sekitarnya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Dibawah bimbingan WIDIATMAKA dan DYAH RETNO PANUJU.

Sampah didefinisikan sebagai sisa hasil kegiatan atau aktifitas yang berwujud padat, baik dihasilkan oleh manusia maupun alam dan dianggap tidak berguna lagi. Sampah memerlukan tempat pembuangan akhir (TPA) agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Kontroversi keberadaan TPA di beberapa tempat selalu menjadi topik berita karena banyaknya kasus, bencana longsor, serta dampak lainnya. Kontorversi tersebut juga terjadi di TPA Galuga, Kabupaten Bogor. Dalam pembangunan dan operasional suatu TPA dirasa perlu untuk memperhatikan berbagai aspek. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pendiri maupun pengelola adalah aspek fisik, sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini, maka diperlukan studi inventarisasi dan evaluasi sumberdaya lahan ditinjau dari berbagai aspek.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis serta mengevaluasi karakteristik fisik dan kualitas lahan TPA Galuga dan kawasan sekitarnya; (2) mengemukakan rekomendasi lokasi areal perluasan TPA Galuga dengan mempertimbangkan kondisi fisik eksisting lahan dan sosial penduduk sekitar; (3) menganalisis persepsi stakeholders terhadap keberadaan TPA Galuga. Secara garis besar penelitian ini dibagi atas empat tahap kegiatan, yaitu: persiapan (pengumpulan data), analisis laboratorium (sifat fisika dan kimia tanah), analisis data (ArcView 3.3, Arc GIS 9.3, dan analisis persepsi dengan AHP dan Hayashi 2), dan penyusunan laporan.

TPA Galuga terletak di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. TPA ini menerapkan sistem open dumping. Berdasarkan kriteria fisik lahan lahan untuk TPA yang dikemukakan oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), serta Widiatmaka et al. (2004), TPA Galuga dan kawasan sekitarnya dikategorikan sebagai lahan dengan kelas S3 (sesuai marginal) untuk lokasi TPA. Perluasan areal buangan sampah di sekitar TPA bisa dilakukan jika diperlukan. Lokasi areal perluasan yang direkomendasikan meliputi kawasan sebelah utara TPA Galuga yang berjarak sekitar 500 m ke arah Desa Cijujung, dan sebelah tenggara dari TPA Galuga sekitar 400 m ke arah Desa Dukuh. Melalui perluasan ini, luas areal buangan meningkat menjadi 16,689 ha dari 4,931 ha areal buangan TPA yang lama. Persepsi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yakni pengelola, pekerja, dan penduduk sekitar TPA lebih memprioritaskan aspek ekonomi (38%), untuk meningkatkan pendapatan (21%), dan menciptakan kesempatan kerja (17%). Ini menunjukkan bahwa isu dan kontroversi tentang keberadaan dan beroperasinya TPA Galuga selama ini ditanggapi secara positif oleh seluruh stakeholders.

EVALUASI LAHAN DAN PERSEPSI STAKEHOLDERS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPA) GALUGA DAN KAWASAN SEKITARNYA, KECAMATAN CIBUNGBULANG,

KABUPATEN BOGOR

IVONNI PARAMITA SARI A14070056

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Lahan dan Persepsi Stakeholders Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga dan Kawasan Sekitarnya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor Nama Mahasiswa : Ivonni Paramita Sari

NRP : A14070056

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi I, Pembimbing Skripsi II,

Dr. Ir. Widiatmaka, DAA Ir. Dyah Retno Panuju, M.Si NIP. 19621201 198703 1 002 NIP. 19710412 199702 2 005

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan,

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc NIP. 19621113 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gurun, Batusangkar tanggal 11 November 1989 dari pasangan Edi Edwar dan Zoraida sebagai anak keempat dari enam bersaudara: Andhika Nalendra Allan Surya Hadi, Aidil Budi Kusuma, penulis sendiri Ivonni Paramita Sari, Ifaldi Nalendra, dan Adek Edwar.

Riwayat pendidikan formal dimulai ketika penulis memasuki SD N 01 Gurun, Kecamatan Sungai Tarab tahun 1995. Tahun 2001 penulis menamatkan SD dan memasuki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Caturwulan pertama pada tahun pertama memasuki SMP, penulis sempat bersekolah di SMP N 03 Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Caturwulan kedua melanjutkannya di SMP N 02 Batusangkar, Sumatera Barat sampai tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA 1 Batusangkar. Pada waktu SMA penulis aktif diberbagai kegiatan kesiswaan, diantaranya anggota marching band, dan atlet bola voli, dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Pada tahun 2008-2009 penulis menjadi anggota dan koordinator divisi Informasi dan Komunikasi Bina Desa BEM KM IPB. Penulis diterima menjadi bendahara Himpunan Profesi Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) masa bakti 2009-2010. Pada tahun 2010 penulis dipercayakan menjadi sekretaris umum kejuaraan tenis meja nasional “Bogor City Series 4_IPB”. Pada tahun yang sama penulis aktif dalam berbagai kegiatan seni, diantaranya sebagai peserta IAC 2010 (IPB ArtContest), dan kegiatan seni di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Penulis juga pernah menjadi atlet cabang bola voli Fakultas Pertanian pada OMI (Olimpiade Mahasiswa IPB) tahun 2009-2011, dan atlet cabang bulutangkis pada OMI 2011. Penulis juga pernah menjadi asisten pada mata kuliah Agrogeologi pada tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah semua umat Nabi Muhammad SAW.

Dari awal penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Widiatmaka, DAA selaku pembimbing pertama penulis untuk bimbingan, arahan, waktu, motivasi, perhatian, finansial, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ir. Dyah Retno Panuju, M.Si selaku pembimbing skripsi kedua penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kesabaran, dan sejumlah ceritera sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Dr. Ir. Dyah Tjahyandari Suryaningtias, M.ApplSc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan yang sangat berguna bagi penulis. 4. Kedua orangtuaku tercinta, Apa dan Ama, yang tiada hentinya memberikan

doa, semangat, motivasi, perhatian, cinta, kasih sayang, serta pengorbanan lahir dan batin yang sangat besar. Para pejantan tangguh keluarga Edwar (saudara lelakiku) tercinta Uda Tata, Uda Aan, Uda Budi, Paldi, dan Adek yang telah memberikan cinta dan kasih sayang.

5. Keluarga besar Kakek Munaf (Nenek Djalilah, Mak Uo Zuf, Pak Adang dan Pak Onga (Alm.), Pak Etek Ad, dan Etek Eva) beserta keluarga, serta keluarga besar Kakek Tunaro (Mak Iju, Ibu Seti, Etek Af, Mak Adang (Alm.), Mak Uniang, Mak Onga, Mak Etek) beserta keluarga, yang telah memberikan arahan, waktu, perhatian, dan motivasi.

7. Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Bogor (Bapak Deni), koordinator pengawas TPA Galuga (Bapak Wawan) dan Staf lainnya, serta Staf Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (mbak hesti, mbak lina, mbak eji, mbak dian, mbak iko, dan laboran) yang telah memberikan data, infomasi, dan bantuan.

8. Sahabatku para “Wanita-Wanita Cantik Kepunyaan Allah” khususnya wanita-wanita cantik MSL’44 (Novi, Nindi, Ebing, Citra, Cumi, Chite, Ika, Heni, Etika, Mami, Ajuma, Enino, Lili, Mey, dan lainnya), Tidak lupa kepada para pria MSL’44 lainnya. Selanjutnya kepada teman-teman lab genesis “CeGen (Cewek Genesis)” Evi dan Juju, dan CoGen “(Cowok Genesis)” Andi, Ibeng, Bala, dan lainnya, terima kasih atas bantuan, pengalaman bersama, kisah kasih selama di MSL baik di kuliah maupun di luar kuliah, kenangan-kenangan yang indah selama ini dan akan tetap selamanya.

9. Para penghuni Puri Sembilan and Eks (Anis, Lia, Sri, Nuning, Ines, Nela, dan lainnya), dan Ibu Yanti dan keluarga, terima kasih atas segala bentuk kenangan, ceritera, keakraban, dan kenangan yang sangat indah di rumah ini. 10.The Bro yang selalu mengisi dan berbagi cerita: Big Bro Dona, Busuk Bro

Bala, Small Bro Ufi, Sista Bro Evi,terima kasih atas semuanya.

11.Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan menjadi sesuatu yang bernilai. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu masukan yang membangun sangat penulis harapkan.

Bogor, Desember 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1Latar Belakang ... 1

1.2Rumusan Masalah ... 3

1.3Tujuan Penelitian ... 4

1.4Manfaat Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Sampah dan Jenis Sampah ... 5

2.2 Dampak Sampah Terhadap Manusia dan Lingkungan ... 6

2.3 Teknologi dan Pengelolaan Sampah ... 8

2.4 Pemilihan Lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ... 14

2.5 Evaluasi Sumberdaya Lahan ... 18

2.6 Strategi dan Prosedur Evaluasi Lahan ... 19

2.7 Klasifikasi Kesesuaian Lahan ... 21

2.8 Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah ... 21

2.9 Studi Empiris Terdahulu ... 22

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 25

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 25

3.2 Bahan dan Alat Penelitian ... 25

3.3 Metode Penelitian ... 26

IV. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN ... 36

4.1 Keadaan Geografis ... 36

4.2 Kondisi Iklim ... 37

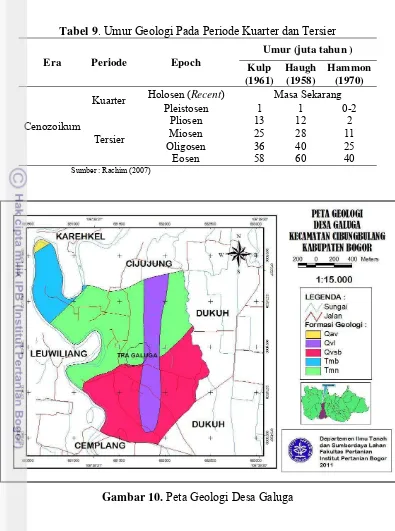

4.3 Formasi Geologi ... 37

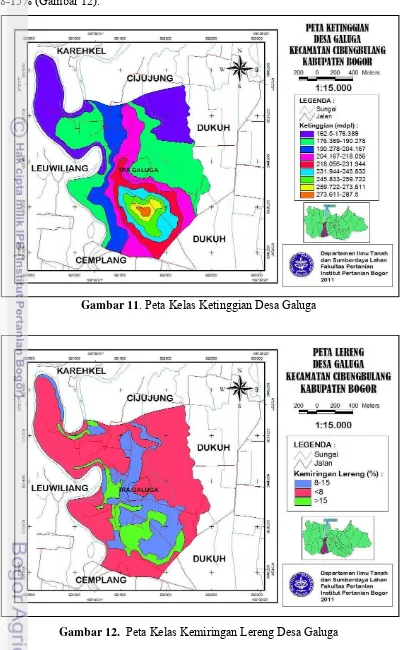

4.4 Topografi/Fisiografi ... 39

4.5 Tanah dan Lahan ... 42

4.7 Gambaran Umum TPA Galuga ... 46

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 53

5.1 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya ... 53

5.1.1 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Geologi/Bahan Induk ... 54

5.1.2 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Topografi/Fisiografi ... 54

5.1.3 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Jenis Tanah ... 56

5.1.4 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Sifat Tanah ... 57

5.1.5 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Penggunaan Lahan ... 64

5.1.6 Evaluasi Lahan TPA Galuga dan Kawasan Sekitarnya Berdasarkan Potensi Bencana (Banjir dan Longsor) ... 65

5.2 Rekomendasi Lokasi Areal Perluasan TPA Galuga ... 66

5.3 Identifikasi Isu Prioritas Keberadaan TPA Galuga ... 71

5.3.1 Perbandingan Persepsi Pengelola TPA, Pekerja TPA, dan Penduduk Sekitar TPA ... 72

5.3.2 Persepsi Seluruh Stakeholders TPA Galuga ... 76

5.3.3 Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Setuju Terhadap Keberadaan TPA Galuga oleh Seluruh Stakeholders TPA Galuga Menurut Analisis Hayashi 2 ... 78

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 80

6.1 Kesimpulan ... 80

6.1 Saran ... 81 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1. Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah Secara Terbuka

(USDA, 1983 dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007) ... 22

2. Keterkaitan Antara Tujuan Penelitian dengan Jenis Data yang Digunakan, Serta Teknik Analisis Data... 26

3. Analisis Beberapa Sifat Kimia dan Fisika Tanah dan Metode ... 29

4. Skala Banding Secara Berpasangan (Saaty, 2008) ... 31

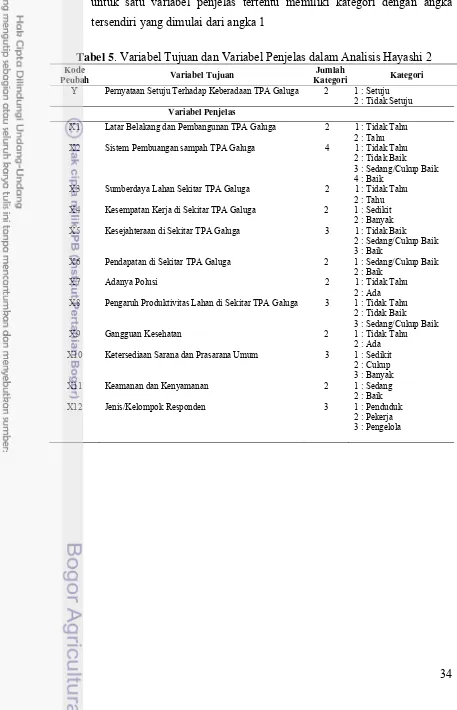

5. Variabel Tujuan dan Variabel Penjelas dalam Analisis Hayashi 2 ... 34

6. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Galuga ... 37

7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Galuga ... 37

8. Formasi Geologi dengan Luas Wilayah Desa Galuga ... 38

9. Umur Geologi Pada Periode Kuarter dan Tersier ... 39

10.Ketinggian dengan Luas Wilayah di Desa Galuga ... 40

11.Tipe dan Luas Penggunaan Lahan di Desa Galuga ... 45

12.Ketinggian dan Kemiringan Lereng pada Tiga Titik Pengamatan ... 56

13.Analisis Sifat Kimia Tanah Latososl Cokelat Kemerahan (Desa Galuga) .... 58

14.Analisis Sifat Kimia Tanah di Tiga Titik Pengamatan ... 58

15.Perkembangan Horizon (Profil) Tanah Latosol Cokelat Kemerahan ... 59

16.Kedalaman Muka Air Tanah pada Tiga Titik Pengamatan ... 62

17.Harkat Kelas Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga dan Kawasan Sekitarnya... 66

18.Sifat Fisika Tanah Kompleks Aluvial Cokelat dan Aluvial Cokelat Kekelabuan Desa Galuga ... 69

19.Sifat Kimia Tanah Kompleks Aluvial Cokelat dan Aluvial Cokelat Kekelabuan Desa Galuga ... 70

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1. Faktor-Faktor dalam Pengelolaan Sampah (Tchobanoglous et al., 1993 dalam

Kementerian Pekerjaan Umum, 2011) ... 9

2. Pola Operasional Penanganan TPA (Kementerian Pekerjaan Umum, 2011) .. 9

3. Perspektif TPA Secara OpenDumping (Darmasetiawan, 2004) ... 10

4. Perspektif TPA Secara ControlledLandfill (Darmasetiawan, 2004) ... 10

5. Pendekatan Dua Tahapan dan Pendekatan Sejajar untuk Evaluasi Lahan (FAO, 1976 dalam Sitorus, 1985) ... 20

6. Skema Proses Kegiatan dalam Evaluasi Lahan (FAO, 1976 dalam Sitorus, 1985) ... 20

7. Struktur AHP untuk Penentuan Prioritas Kepentingan Keberadaan TPA ... 31

8. Formulasi Matriks Pendapat Individu Menurut AHP (Saaty, 2008) ... 32

9. Diagram Alir Penelitian ... 35

10.Peta Geologi Desa Galuga ... 39

11.Peta Kelas Ketinggian Desa Galuga dan TPA Galuga ... 41

12.Peta Kelas Kemiringan Lereng Desa Galuga dan TPA Galuga ... 41

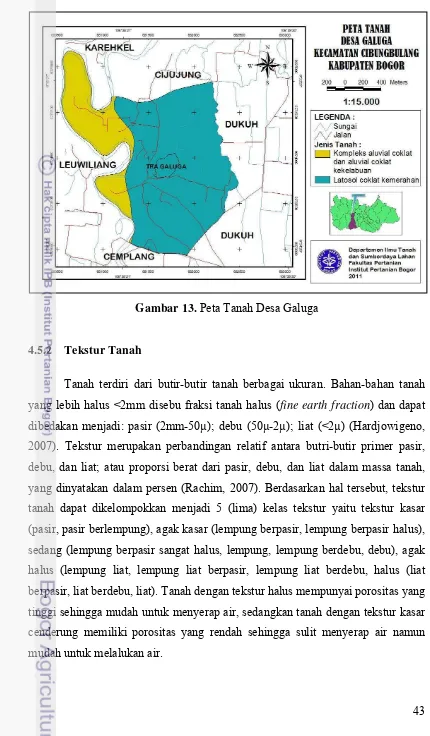

13.Peta Tanah Desa Galuga ... 43

14.Peta Penggunaan Lahan Desa Galuga ... 45

15.Perbandingan Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Kota Bogor Tahun 2010 (UPTD TPA kota Bogor, 2011) ... 49

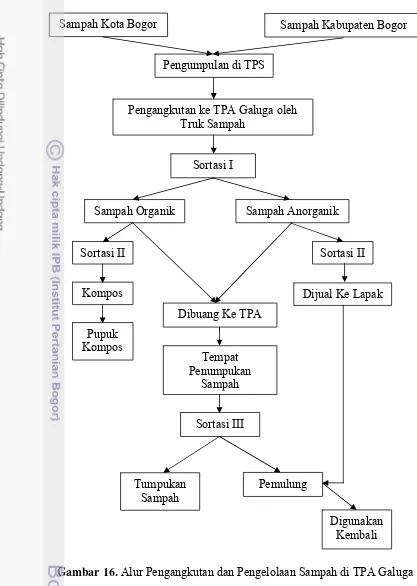

16.Alur Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di TPA Galuga ... 52

17.Peta Tiga Titik Pengamatan dalam Evaluasi Lahan TPA Galuga... 55

18.Perbandingan Tekstur Tiga Fraksi pada Tiga Titik Pengamatan ... 61

19.Perbandingan Nilai Permeabilitas pada Tiga Titik Pengamatan ... 62

20.Peta Titik Pengamatan dalam Rekomendasi Perluasan TPA Galuga ... 68

21.Peta Rekomendasi Areal Perluasan TPA Galuga... 69

22.Perbandingan Hasil AHP pada Hirarki 1 dalam Persepsi Prioritas Keberadaan TPA Galuga Menurut Masing-Masing Stakeholders TPA Galuga ... 74

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Komposisi Sampah di Kota Bogor Tahun 2010 (UPTD TPA Kota Bogor, 2011) ... 82 2. Data Sampah Terangkut ke TPA Galuga dari Kota Bogor Tahun 2009 (UPTD TPA Kota Bogor, 2011) ... 82 3. Data Sampah Terangkut ke TPA Galuga dari Kota Bogor Tahun 2010 (UPTD TPA Kota Bogor, 2011) ... 83 4. Bobot Nilai pada Hirarki 1 dalam Persepsi Prioritas Keberadaan TPA Galuga

Menurut Masing-Masing Stakeholders TPA Galuga ... 83 5. Bobot Nilai pada Hirarki 2 dalam Persepsi Prioritas Keberadaan TPA Galuga

Menurut Masing-Masing Stakeholders TPA Galuga ... 83 6. Deskripsi Lahan 1 (Latosol Cokelat Kemerahan) ... 84 7. Deskripsi Lahan 2 (Kompleks Aluvial Cokelat dan Aluvial Cokelat

Kekelabuan) ... 86 8. Analisis Sifat Fisika Tanah Lahan 1 dan Lahan 2 ... 87 9. Analisis Sifat Kimia Tanah Lahan 1 dan Lahan 2 ... 88 10.Kriteria untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Beberapa Titik

Pengamatan ... 89 11.Analisis Sifat Kimia dan Fisika di Beberapa Titik Pengamatan ... 90 12.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Berdasarkan Bahan Induk ... 91 13.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Berdasarkan Kelas Fisiografi ... 91 14.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Berdasarkan Jenis Tanah ... 92 15.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Berdasarkan Tekstur Tanah... 93 16.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

17.Harkat Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Berdasarkan Penggunaan Lahan ... 93 18.Hasil Analisis Hayashi 2 (Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Pernyataan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2003). Sampah selalu menjadi masalah bagi lingkungan. Permasalahan sampah terlihat lebih kompleks di daerah perkotaan karena kota merupakan kawasan pemusatan usaha atau aktifitas. Ironisnya sampai sekarang perhatian masyarakat terhadap sampah relatif rendah serta belum adanya sistem perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian sampah yang baik dan benar, sehingga cenderung menjadi masalah yang terpinggirkan, seperti yang terjadi di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Kota Bogor memiliki kepadatan penduduk 43.388 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 946.066 jiwa (BPS, 2010). Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat bahkan di Indonesia. Populasi penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 4.695.453 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 3,19 % (BPS, 2010).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hadiwiyoto (1983) bahwa jumlah sampah erat kaitannya dengan populasi penduduk, semakin banyak penduduk bermukim di kota atau suatu daerah, maka semakin banyak sampah yang terkumpul. Hal ini juga didukung oleh Cheremisinoff (2003) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah padat (Solid Waste Management) diantaranya adalah: kepadatan dan penyebaran penduduk, kebiasaan masyarakat, lingkungan fisik, biologi dan sosial ekonomi, peraturan perundang-undangan nasional dan daerah setempat, lokasi pembuangan akhir, biaya yang tersedia, rencana tata ruang dan pengembangan kota, sarana pengumpul, pengangkutan dan pembuangan, serta karakteristik sampah padat.

tahun 2010 total produksi (timbulan) sampah di kedua daerah mencapai 6.000 m3/hari. Jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di Kota Bogor mencapai 2.124 m3 perhari, dimana 60,85% merupakan sampah organik dan 39,15% sampah anorganik, sedangkan di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 timbulan sampah mencapai 3.800 ton/hari.

Dalam mengatasi permasalahan sampah padat, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih menggunakan sistem konvensional yaitu dikumpulkan di beberapa titik pengumpulan atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Beberapa TPA yang ada di Bogor yaitu TPA Sukasirna, TPA Pondok Rajeg, TPA Waru, TPA Jonggol, dan TPA Galuga. Kelima TPA ini rata-rata menampung sampah baik dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, maupun beberapa daerah luar Bogor seperti Depok dan Jakarta. TPA Rajeg sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sudah melampaui kapasitas daya tampung.

Kontroversi keberadaan TPA di beberapa tempat di Bogor selalu menjadi topik berita karena banyaknya kasus, bencana, dan dampak lain yang ditimbulkan, seperti yang terjadi di TPA Galuga. TPA yang terletak di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor ini selalu menjadi isu. Kasus dan bencana yang pernah tejadi di TPA ini diantaranya longsoran sampah yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi pada Maret 2010 (Antara, 2010). Selain itu, masalah lain seperti masalah kualitas sumur atau air bersih yang memburuk, produktivitas tanaman di lahan pertanian sekitar yang menurun, serta lingkungan hidup yang kurang nyaman menjadi dampak lain yang dirasakan oleh warga setempat.

suatu tempat menyebabkan perlunya memperhatikan berbagai aspek serta mengkaji berbagai pedoman yang ada dalam pembangunan suatu TPA. Sebagai contoh, pedoman dalam pemilihan lokasi untuk TPA yang diatur melalui beberapa bentuk peraturan, yaitu: SNI 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA, serta Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia (SK SNI) T-11-1991-03 yang mengatur tentang kriteria pemilihan lokasi TPA sampah di Indonesia.

Secara umum, aspek yang perlu diperhatikan baik oleh pendiri maupun pengelola dalam mengoperasikan suatu TPA meliputi aspek fisik, sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa aspek ini menunjukkan aspek-aspek yang bisa berpengaruh terhadap pembangunan dan operasional suatu TPA. Dilihat dari aspek fisik, pemanfaataan lahan untuk TPA harus memperhatikan sifat fisik dan kualitas lahan. Terlebih, pemanfaatan suatu bidang lahan untuk TPA sangat beresiko bagi lingkungan. Pemanfaatan lahan ini mengharuskan adanya perencanaan pemanfaataan lahan yang matang dan terencana. Untuk mendukung upaya ini, maka perlu dilakukan studi inventarisasi dan evaluasi sumberdaya lahan untuk mengetahui beberapa aspek lahan agar pemanfaatannya sesuai dan bisa dijadikan sebagai TPA. Dalam studi evaluasi sumberdaya lahan ini digunakan beberapa kriteria kesesuaian lahan terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai TPA.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Evaluasi lahan penting dilakukan dalam perencanaan tataguna lahan untuk penggunaan tertentu dimana tipe penggunaan tertentu akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi kualitas yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Salah satu kegiatan dalam evaluasi sumberdaya lahan adalah evaluasi kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan kecocokan suatu lahan untuk tipe penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaan) tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

2. Bagaimanakah rekomendasi lokasi areal perluasan TPA Galuga dengan mempertimbangkan kondisi fisik eksisting lahan dan sosial penduduk sekitar?

3. Bagaimanakah persepsi stakeholders terhadap keberadaan TPA Galuga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, adalah :

1. Menganalisis serta mengevaluasi karakteristik fisik dan kualitas lahan TPA Galuga dan kawasan sekitarnya

2. Mengemukakan rekomendasi lokasi areal perluasan TPA Galuga dengan mempertimbangkan kondisi fisik eksisting lahan dan sosial penduduk sekitar

3. Menganalisis persepsi stakeholders terhadap keberadaan TPA Galuga

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan terhadap pemanfaatan lahan di daerah sekitar TPA Galuga, terutama pemanfaatan di bidang pertanian. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai dampak dan pengaruh keberadaan dan operasional TPA Galuga.

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1Sampah dan Jenis Sampah

Sejumlah literatur mendefinisikan sampah sebagai semua jenis limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan, dan dibuang karena tidak bermanfaat atau tidak diinginkan lagi kehadirannya (Tchobanoglous,

et al., 1993 dalam Kementerian Pekerjaan Umum, 2011). Dalam PP No. 18/1999 dan PP No. 85/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, secara umum limbah didefinisikan sebagai bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi (Kementerian Pekerjaan Umum, 2011). Menurut Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman (Puskim) (2001), sampah merupakan suatu bahan buangan yang bersifat padat, cair, maupun gas yang sudah tidak memenuhi persyaratan, tidak dikehendaki, dan merupakan hasil sampingan dari kehidupan sehari-hari. Definisi sampah terlihat lebih sederhana seperti yang tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2008 yang menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat.

Selanjutnya, Hadiwiyoto (1983) mengungkapkan ciri-ciri dari sampah adalah: (1) merupakan bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah tidak diambil bagian utamanya; (2) merupakan bahan yang sudah tidak ada harganya; (3) bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

perdagangan, misalnya pasar dan pertokoan; (5) sampah dari hasil kegiatan pembangunan; dan (6) sampah dari sekitar jalan raya.

Selanjutnya kategorisasi lain yang ditetapkan oleh WHO membagi sampah berdasarkan sumber penghasilan, yaitu : (1) sampah rumah tangga (domestic wastes); (2) sampah pasar (commercial wastes); (3) sampah binatang dan pertanian (agricultural and animal wastes); dan (4) sampah pertambangan (miningwastes) (WHO, 1971 dalam Syahrul dan Ollich, 1985).

2.2Dampak Sampah Terhadap Manusia dan Lingkungan

Menurut Hadiwiyoto (1983), sampah dapat menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan dan kesehatan. Gangguan itu yaitu: (1) pencemaran udara dan bau yang tidak sedap; (2) sampah bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi physicochemis yang dapat mengakibatkan kenaikan suhu dan perubahan pH; (3) kekurangan oksigen pada daerah pembuangan sampah; (4) gas-gas yang dihasilkan selama dekomposisi sampah dapat membahayakan kesehatan dan kadang-kadang beracun dan dapat mematikan, (5) penularan penyakit yang ditimbulkan oleh sampah; dan (6) secara estetika pemandangan yang tidak nyaman untuk dinikmati.

Sampah secara umum dapat menimbulkan pencemaran baik udara, air, maupun tanah. Pencemaran pada tanah terutama adalah pencemaran terhadap air permukaan dan air dalam tanah yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Disamping itu, pencemaran bahan kimia dapat menimbulkan kerusakan tanah sehingga mempengaruhi kegunaan sumberdaya tersebut (Miner et al., 2000).

Menurut Sirodjuddin (2008), efek sampah terhadap manusia dan lingkungan adalah:

1. Dampak terhadap kesehatan

(misalnya jamur kulit); (c) penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia), cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah; (d) sampah beracun, seperti yang terjadi di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Potensi bahaya sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan adalah: (a) membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana; (b) memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan; (c) menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas); (d) pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain; (e) infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air.

3. Dampak terhadap kualitas udara dan air

Macam pencemaran udara yang ditimbulkannya misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO2) nitrogen-monoksida

chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal.

2.3Teknologi dan Pengelolaan Sampah

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011), pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Gambar 1. Faktor-Faktor dalam Pengelolaan Sampah (Tchobanoglous et al.,

1993 dalam Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

Gambar 2. Pola Operasional Penanganan TPA (Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

Menurut Darmasetiawan (2004), pembuangan sampah di Indonesia mengalami beberapa tahapan perkembangan metode dalam pelaksanaannya yaitu: (1). Opendumping

Cara ini dilakukan di hampir seluruh perkotaan di Indonesia sampai akhir tahun 70-an. Penerapan cara ini umumnya dikarenakan alasan keterbatasan sumber daya baik kemampuan teknis manusia maupun kemampuan pendanaan. Cara pembuangan secara open dumping banyak menimbulkan masalah

Penanganan: pemisahan, penyimpanan, dan prosesing

di tempat

Pengumpulan

Pemisahan, prosesing, dan transformasi Transfer dan

transpor

pencemaran dan gangguan lingkungan seperti: perkembangan vektor penyakit berupa lalat dan tikus, polusi udara oleh debu, bau dan gas yang dihasilkan, polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul dan meresap kedalam tanah, estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Skema TPA dengan sistem opendumping disajikan pada Gambar 3.

(2). Controlledlandfill

Pada awal tahun 80-an dikenal metode controlled landfill. Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Skema TPA dengan sistem controlled landfill

disajikan pada Gambar 4.

Gambar 3. Perspektif TPA Secara OpenDumping (Darmasetiawan, 2004)

1. Lahan urug terbuka atau open dumping (tidak dianjurkan), dalam hal pengelolaan ini sampah hanya dibuang atau ditimbun disuatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air permukaan dan air tanah serta rentan terhadap bahaya kebakaran dan longsor. Open dumping menggunakan pola menghamparkan sampah di lahan terbuka tanpa dilakukan penutupan lagi dengan tanah. Metoda open dumping

dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, selain juga telah mengganggu keindahan kota.

2. Penimbunan terkendali (controlled landfill), merupakan teknologi peralihan antara open dumping dengan sanitary landfill. Pada metode controlled landfill

dilakukan penutupan sampah dengan lapisan tanah secara berkala.

3. Lahan urug saniter (sanitary landfill), pada metode ini sampah di TPA ditutup dengan lapisan tanah setiap hari sehingga pengaruh sampah terhadap lingkungan akan sangat kecil. Sanitary landfill Ini merupakan salah satu metoda pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah yang harus diolah terlebih dulu sebelum dibuang ke sungai atau ke lingkungan. Di sanitary landfill tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sanitary landfill, yaitu:

• Semua landfill adalah warisan bagi generasi mendatang

• Memerlukan lahan yang luas

• Penyediaan dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak lingkungan

• Aspek sosial harus mendapat perhatian

• Harus dipersiapkan instalasi drainase dan sistem pengumpulan gas

• Memerlukan pemantauan yang terus menerus

4. Lahan urug saniter yang dikembangkan (improved sanitary landfill). Salah satu pengembangan dari motode sanitary landfill adalah model Reusable Sanitary Landfill (RSL). RSL merupakan teknologi penyempurna sistem pembuangan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode

supply ruang penampungan sampah padat. RSL diyakini dapat mengontrol emisi liquid, atau air rembesan sampai dengan tidak mencemari air tanah. Cara kerjanya, sampah ditumpuk dalam satu lahan. Lahan tempat sampah dipadatkan, lahan tersebut dikatakan sebagai ground liner. Ground liner

dilapisi dengan geomembran, lapisan ini yang akan menahan meresapnya air lindi ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Bagian atas lapisan geomembran dilapisi lagi dengan geo-textile yang gunanaya menahan kotoran sehingga tidak bercampur dengan air lindi. Secara berkala air lindi dikeringkan. Untuk menyerap panas dan membantu pembusukan, sampah yang telah dipadatkan ditutup menggunakan lapisan geo-membran untuk mencegah menyebarnya gas metan.

Krisnandar (2007) mengemukakan bahwa yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam menangani sampah di Indonesia yakni dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini tidak hanya berpangku pada pemerintahnya. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah: (1) mengurangi timbunan sampah dengan konsep 3R (reduce/mengurangi jumlah sampah, reuse/menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan, recycle/mendaur ulang sampah agar bisa dimanfaatkan kembali); (2) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; (3) peningkatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah seperti regionalisasi pengelolaan sampah khususnya kota-kota besar; (4) pengembangan teknologi baru dan tepat guna yang masih terjangkau oleh masyarakat dan dunia usaha; (5) perbaikan sturktur kelembagaan dan peningkatan profesionalisme pengelola sampah; (6) peningkatan kampanye hidup bersih dan sehat.

1. Penanganan sampah terintegrasi (integrated solid waste management), dilakukan melalui hirarki pengelolaan sebagai berikut:

a. Pengurangan sampah pada sumbernya (source reduction). Tahap ini meliputi pengurangan jumlah atau toksisitas sampah, hal ini sangat efektif dalam mengurangi kuantitas sampah, biaya penanganan, serta dampak terhadap lingkungan yang dilakukan melalui perancangan dan fabrikasi bahan pengemas produk dengan kandungan toksisitas yang rendah, volume bahan yang minimum serta tahan lama.

b. Daur ulang sampah melalui pemisahan dan pengelompokan sampah; persiapan sampah untuk diguna ulang, diproses ulang, dan difabrikasi ulang; penggunaan, pemrosesan dan fabrikasi sampah.

c. Transformasi limbah dalam upaya merubah bentuk sampah melalui proses fisika, kimia maupun biologi. Keuntungan tahap ini antara lain meningkatnya efisiensi sistem dan operasi pengelolaan sampah; diperolehnya bahan yang dapat diguna ulang (re-use) dan di daur ulang (recycling); dan diperolehnya produk hasil konversi (seperti kompos) dan energi dalam bentuk panas dan biogas.

d. Landfilling, cara ini merupakan alternatif terakhir dan dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. 2. Teknologi proses dan pemisahan sampah, teknologi ini digunakan untuk

pemisahan pemrosesan bahan sampah.

3. Teknologi konversi secara thermal, teknologi ini digunakan untuk

mengurangi volume sampah sekaligus untuk mendapatkan energi yang dapat dikelompokan menjadi proses pembakaran (combustion), gasifikasi (gasification) dan pirolisa (pyrolisis).

4. Teknologi konversi secara biologis, teknologi ini digunakan untuk memanfaatkan sampah melalui proses biologis yang dapat menghasilkan kompos, energi (gas methan) atau gabungan keduanya.

6. Landfilling, merupakan usaha terakhir setelah dilakukan proses-proses sebelumnya.

2.4Pemilihan Lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Menurut Darmasetiawan (2004), TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan dan memusnahkan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dapat dihilangkan atau dikurangi (Basyarat, 2006).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-3241-1994 dalam

Wikantika (2008), persyaratan didirikannya suatu TPA ialah bahwa pemilihan lokasi TPA sampah harus mengikuti persyaratan hukum, ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perencanaan dan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Adapun ketentuan-ketentuan atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menentukan lokasi TPA (SNI nomor 03-3241-1994), yaitu:

Pemilihan lokasi TPA sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai, dan laut.

2. Penentuan lokasi TPA disusun berdasarkan 3 tahap yaitu:

• Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan

• Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional

3. Jika dalam suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah.

Menurut SK SNI T-11-1991-03 dalam Basyarat (2006), persyaratan umum lokasi TPA adalah sebagai berikut: 1) sudah tercakup dalam perencanaan tata ruang kota dan daerah; 2) jenis tanah kedap air; 3) daerah yang tidak produktif untuk pertanian; 4) dapat dipakai minimal untuk 5-10 tahun; 5) tidak membahayakan/mencemarkan sumber air; 6) jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km; 7) daerah yang bebas banjir.

Menurut SK SNI T-11-1991-03 dalam Basyarat (2006), kriteria pemilihan lokasi untuk TPA ditentukan berdasarkan 3 bagian:

1. Kriteria Regional yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak sebagai berikut:

a. Kondisi geologi: tidak berlokasi di zona holocene fault dan tidak boleh di zona bahaya geologi

b. Kondisi hidrogeologi:

- tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter - tidak boleh kelulusan tanah lebih dari 10-6 cm/det

- jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter

- dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukan teknologi

c. Kemiringan zona harus kurang dari 20 %

d. Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain

e. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahunan

2. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik, diantaranya yaitu:

a. Iklim:

- Hujan, intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik

b. Utilitas: tersedia lebih lengkap dinilai makin baik c. Lingkungan Biologis:

- Habitat: kurang bervariasi, dinilai makin baik

- Daya dukung: kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik

d. Kondisi tanah:

- Produktifitas tanah: makin tidak produktif dinilai makin baik

- Kapasitas dan umur: dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik

- Ketersediaan tanah penutup: mempunyai tanah penutup yang cukup,dinilai lebih baik

- Status tanah: kepemilikan tanah makin bervariasi dinilai tidak baik e. Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai makin baik f. Batas administrasi: dalam batas administrasi dinilai semakin baik g. Kebisingan: semakin banyak zona penyangga dinilai semakinbaik h. Bau: semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik i. Estetika: semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik

j. Ekonomi: semakin rendah biaya satuan pengelolaan sampah (Rp/m3 atau Rp/ton) dinilai semakin baik

3. Kriteria penetapan, yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku

Anonim (2008) mengemukakan tentang pemilihan lokasi layak TPA sampah tahapan regional yang dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Tata Guna Lahan

yaitu: 1) Daerah danau, sungai dan laut; 2) Daerah perkotaan dan permukiman; 3) Daerah pertanian potensial; 4) Daerah industri, konservasi lingkungan; 5) Daerah khusus yang dilestarikan; dan 6) Daerah yang jauh dari lapangan terbang.

2. Aspek Geologi

Pemilihan lokasi layak berdasarkan kondisi geologi adalah untuk menempatkan lokasi tersebut pada formasi geologi yang aman terhadap pencemaran lingkungan. Formasi yang diinginkan adalah lapisan geologi dimana pada lapisan itu terdapat kondisi yang dapat menahan dan mengurangai kadar pencemaran. Kondisi tersebut hanya ada pada lapisan yang mempunyai permeabilitas kecil, mempunyai cukup ketebalan dan mampu mengurangi kadar pencemaran. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat dari batuan lempung (sedimen clay). Pemilihan yang dilakukan juga menghindari faktor struktur geologi seperti patahan, retakan, longsoran dan lain-lain.

3. Aspek Kemiringan Lereng

Pemilihan lokasi layak berdasarkan kemiringan lereng dimaksudkan untuk menghindari terjadinya longsoran, baik terhadap timbunan sampah tersebut maupun longsoran yang tidak stabil. Untuk itu kriteria yang dianjurkan dalam hal kemiringan ini adalah 20%. Kemiringan lereng di sekitar lokasi berkisar antara 0-15%. Namun pada daerah-daerah tertentu kemiringannya dapat mencapai lebih dari 45%. Pada umumnya kemiringan lokasi TPA berkisar antara 0-10%, dan pada beberapa lokasi kemiringan mencapai 10-15%.

4. Aspek Hidrogeologi

Pemilihan lokasi layak berdasarkan aspek hidrogeologi ialah menempatkan lokasi tersebut pada daerah yang bukan akuifer penting dan sedapat mungkin tidak didaerah discharge. Pemilihan tersebut juga memperhitungkan arah aliran air tanah.

5. Aspek Bahaya Lingkungan

pertimbangan aspek bahaya lingkungan, maka lokasi layak untuk TPA sampah adalah daerah-daerah di luar bahaya tersebut.

2.5Evaluasi Sumberdaya Lahan

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya (FAO, 1976 dalam Sitorus, 1985). Menurut Sitorus (1985), evaluasi sumberdaya lahan pada hakekatnya merupakan proses untuk menduga potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaannya. Adapun kerangka dasar dari evaluasi sumberdaya lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumberdaya yang ada pada lahan tersebut. Beek (1978) mengemukakan bahwa evaluasi lahan adalah pendugaan potensi lahan untuk satu atau beberapa alternatif penggunaan. Sedangkan proses evaluasi lahan meliputi interpretasi survei melalui penelaahan terhadap bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek-aspek lahan lainnya.

Menurut Vink (1975), manfaat yang mendasar dari evaluasi lahan adalah untuk menilai kesesuaian lahan bagi suatu penggunaan tertentu serta prediksi berbagai konsekuensi dari penggunaan lahan. Hal ini penting terutama apabila perubahan penggunaan lahan tersebut diharapkan akan menyebabkan perubahan besar terhadap keadaan lingkungan. Hasil evaluasi lahan dapat memberikan batasan dan kategori yang relevan untuk pengelolaan dan perbaikan tanah.

2.6Strategi dan Prosedur Evaluasi Lahan

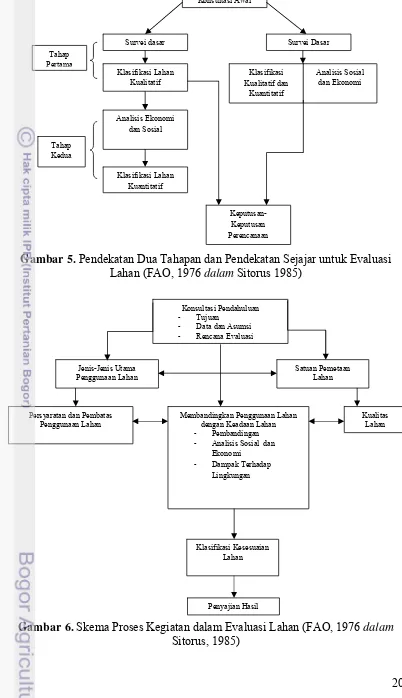

Evaluasi lahan dapat dilakukan menurut dua strategi (FAO, 1976 dalam

Sitorus, 1985) :

1. Pendekatan dua tahapan (Two stage approach). Tahapan pertama terutama bekenaan dengan evaluasi lahan yang bersifat kualitatif, yang kemudian diikuti dengan tahapan kedua yang terdiri dari analisis ekonomi dan sosial 2. Pendekatan sejajar (Parallel approach). Analisis hubungan antara lahan

dan penggunaan lahan berjalan secara bersama-sama dengan analisis ekonomi dan sosial

Menurut FAO (1976) dalam Sitorus (1985), kegiatan utama dalam evaluasi lahan adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi pendahuluan meliputi pekerjaan-pekerjaan persiapan antara lain penetapan yang jelas tujuan evaluasi, jenis data yang akan digunakan, asumsi yang digunakan dalam evaluasi, daerah penelitian, serta intensitas dan skala survei

2. Penjabaran (deskripsi) dari jenis penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan;

3. Deskripsi satuan peta lahan (land mapping units) dan kemudian kualitas lahan (land qualities) berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dan pembatas-pembatasnya

4. Membandingkan jenis penggunaan lahan dengan tipe-tipe lahan yang ada. Ini merupakan proses penting dalam evaluasi lahan, dimana data lahan, penggunaan lahan dan informasi-informasi ekonomi dan sosial digabungkan dan dianalisis secara bersama-sama

5. Hasil dari butir 4 adalah klasifikasi kesesuaian lahan 6. Penyajian dari hasil-hasil evaluasi.

Strategi evaluasi lahan disajikan pada Gambar 5 (FAO, 1976 dalam

Gambar 5. Pendekatan Dua Tahapan dan Pendekatan Sejajar untuk Evaluasi Lahan (FAO, 1976 dalam Sitorus 1985)

Gambar 6. Skema Proses Kegiatan dalam Evaluasi Lahan (FAO, 1976 dalam

Sitorus, 1985)

Konsultasi Awal

Survei dasar Survei Dasar

2.7Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Menurut Rayes (2007), kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan, atau pertanian tanaman semusim. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat fisik lahan dan lingkungannya, yang terdiri atas iklim, topografi, hidrologi, dan atau drainase yang sesuai untuk usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif.

Menurut FAO (1976) dalam Hardjowigeno (1985), metode FAO dapat dipakai untuk klasifikasi kuantitatif maupun kualitatif tergantung dari data yang tersedia. Kerangka dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan ini mengenal 4 (empat) kategori, yaitu: (1) order, menunjukkan apakah suatu lahan sesuai atau tidak sesuai untuk penggunaan tertentu; (2) kelas, menunjukkan tingkat kesesuaian suatu lahan; (3) sub-kelas, menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan dalam masing-masing kelas; (4) unit, menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang berpengauh dalam pengelolaan suatu subkelas.

2.8Kesesuaian Lahan utuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) mengungkapkan bahwa penentuan suatu tanah untuk tempat penimbunan sampah dipengaruhi oleh tata air tanah (drainase tanah, kedalaman muka air tanah, dan permeabilitas tanah), lereng, tekstur, kedalaman hamparan batuan, dan jumlah batu dipermukaan (USDA, 1971;1983). Kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap air tanah oleh tempat penimbunan sampah dapat ditunjukkan oleh kedalaman muka air tanah dan permeabilitas tanah.

2.8.1 Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah Secara Terbuka

Pada cara ini sampah dibuang diatas permukaan tanah dipadatkan, dan setiap hari ditutup dengan lapisan tanah yang tipis. Tanah yang digunakan untuk menutup tempat sampah, yang dilakukan setiap hari dan setelah penuh didatangkan dari tempat lain. Tanah penutup sampah setelah penuh tebalnya paling sedikit 60 cm. Faktor ketahanan tanah untuk dilewati kendaraan (truk sampah) dan kemungkinan terjadinya polusi merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan. Bila permeabilitas tanah terlalu cepat, maka kemungkinan pencemaran lingkungan menjadi tinggi (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Kriteria kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan secara terbuka disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah Secara Terbuka (USDA, 1983 dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007)

No Sifat Tanah Kesesuaian Lahan

Baik Sedang Buruk

1 Ancaman Banjir Tanpa Jarang Sering

2 Kedalaman sampai hamparan batuan (cm) >150 100-150 <100

3 Kedalaman sampai padas keras (cm) >150 100-150 <100

4 Permeabilitas*) ─ ─ >5

5 Muka air tanah

- Apparent (cm) >150 100-150 <100

- Perched (cm) >90 45-90 <45

6 Lereng (%) <8 8-15 >15

7 Longsor ─ ─ Ada

*) Makin permeabel, makin besar pengaruhnya sebagai sumber polusi Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)

2.9Studi Empiris Terdahulu

aktifitas perangkas dan pengaruhnya terhadap kuantitas dan kualitas sampah di TPA Galuga. Penelitian lain dilakukan oleh Priambodho (2005) yang meneliti tentang kualitas air lindi di TPA Galuga, Kabupaten Bogor. Secara umum, kualitas perairan saluran buangan lindi dan perairan umum sekitarnya termasuk kriteria sedang sampai buruk. Disamping itu, Hifdziyah (2011) meneliti tentang analisis penurunan kualitas lingkungan di sekitar TPA Galuga, dengan fokus kajian pada analisis ekonomi kepadatan penduduk sekitar.

Penelitian lain dilakukan oleh Kurniawan (2006) yang menganalisis tentang kualitas air sumur sekitar wilayah TPA Galuga meliputi sumur penduduk di sekitar TPA. Penelitian ini menyatakan bahwa secara umum kualitas air sumur wilayah sekitar TPA tergolong buruk dan tidak layak dikonsumsi untuk air minum, namun masih bisa digunakan untuk keperluan perikanan dan pertanian. Santiabudi (2010) meneliti tentang kuantifikasi emisi metana dari TPA Galuga, dimana berdasarkan penelitian tersebut diperoleh emisi metana (CH4) di

permukaan TPA Galuga sebesar 368,9 Mg/tahun. Perbedaan karakteristik pada permukaan TPA sangat mempengaruhi emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer.

Penelitian lain (Muthmainnah, 2008) mengenai pengelolaan sampah kota berbasis partispasi masyarakat menuju zero waste di TPA Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah kota dengan konsep zerowaste di TPA Galuga memerlukan komitemen dan tanggung jawab moral pembangunan terutama dari pihak pemerintah dalam bentuk kebijakan, sehingga pengelolaan sampah kota di TPA Galuga dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan sinkron dengan sistem kelembagaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang terlibat. Keterlibatan seluruh stakeholders dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan dampak sosial lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga dan sekitarnya, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai September 2011. Kegiatan analisis data dan analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Bagian Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan, Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, dan Laboratorium Konservasi Tanah dan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

3.2Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai data sekunder berupa laporan cetak dan laporan digital serta data primer, diantaranya peta tanah kawasan Bogor, peta geologi kawasan Bogor, dan peta rupa bumi kawasan Bogor. Selain itu, juga digunakan Citra Quickbird kawasan Desa Galuga. Data penunjang lain seperti data timbulan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, data kondisi umum Desa Galuga dan TPA Galuga. Sedangkan data primer meliputi data sifat fisika tanah (tekstur dan permeabilitas), dan kimia tanah (pH, bahan organik, KTK, KB, Basa-Basa, N-total), serta data responden (wawancara).

3.2.2 Alat Penelitian

9.3. Sedangkan data primer berupa hasil kuesioner dilakukan analisis dengan menggunakan MicrosoftExcel2007 dan MicrosoftWord2007.

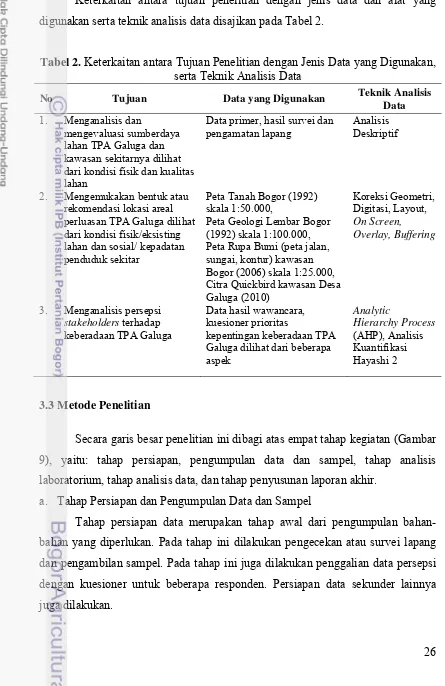

Keterkaitan antara tujuan penelitian dengan jenis data dan alat yang digunakan serta teknik analisis data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterkaitan antara Tujuan Penelitian dengan Jenis Data yang Digunakan, serta Teknik Analisis Data

No Tujuan Data yang Digunakan Teknik Analisis

Data

1. Menganalisis dan

mengevaluasi sumberdaya lahan TPA Galuga dan kawasan sekitarnya dilihat dari kondisi fisik dan kualitas lahan

Data primer, hasil survei dan pengamatan lapang

Analisis Deskriptif

2. Mengemukakan bentuk atau

rekomendasi lokasi areal perluasan TPA Galuga dilihat dari kondisi fisik/eksisting lahan dan sosial/ kepadatan penduduk sekitar

Peta Tanah Bogor (1992) skala 1:50.000,

Peta Geologi Lembar Bogor (1992) skala 1:100.000, Peta Rupa Bumi (peta jalan, sungai, kontur) kawasan Bogor (2006) skala 1:25.000, Citra Quickbird kawasan Desa Galuga (2010)

Koreksi Geometri, Digitasi, Layout,

On Screen, Overlay, Buffering

3. Menganalisis persepsi

stakeholders terhadap keberadaan TPA Galuga

Data hasil wawancara, kuesioner prioritas

kepentingan keberadaan TPA Galuga dilihat dari beberapa aspek

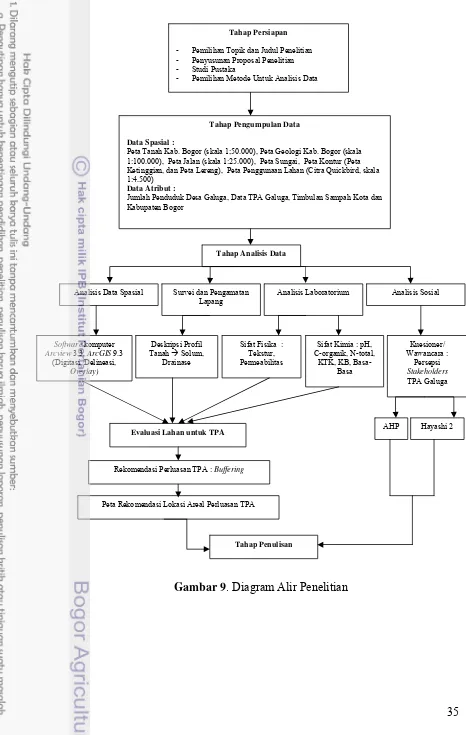

Secara garis besar penelitian ini dibagi atas empat tahap kegiatan (Gambar 9), yaitu: tahap persiapan, pengumpulan data dan sampel, tahap analisis laboratorium, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan akhir.

a. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data dan Sampel

b. Tahap Analisis Laboratoirum

Sebagai data primer, sampel dari beberapa titik di lokasi TPA Galuga dianalisis di laboratorium untuk mengetahui sifat fisik dan kimia tanah.

c. Tahap Analisis Data

Data sekunder dan data primer digunakan dan dianalisis dengan menggunakan beberapa software. Data sekunder diolah dengan software untuk analisis kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan sampah.

d. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Penulisan laporan (skripsi) merupakan kegiatan akhir dari kegiatan penelitian.

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu: Peta Tanah Bogor (1992) skala 1:50.000; Peta Geologi lembar Serang, Leuwidamar, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cianjur (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi RI, 1992) skala 1:100.000, dan Peta Rupa Bumi (Bakosurtanal, 2006) meliputi peta kontur, peta sungai, dan peta jalan kawasan Bogor dengan skala 1:25.000. Selain itu, juga digunakan Citra Quickbird kawasan Desa Galuga skala 1:4.500 yang didapatkan dari UPTD TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor untuk identifikasi detil jaringan jalan, lokasi pemukiman penduduk, dan penggunaan lahan lainnya.

Data primer berupa klasifikasi tanah, sifat morfologi, sifat fisik dan kimia tanah diambil dari hasil survei dan pengamatan lapang serta analisis laboratorium dari sampel tanah. Sampel tersebut diambil dari beberapa titik di sekitar lokasi TPA Galuga. Penentuan evaluasi lahan untuk TPA menggunakan kriteria kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah secara terbuka (open dumping) yang disusun oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), serta kesesuaian lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir sampah berbasis daya dukung lahan dan lingkungan provinsi DKI yang disusun oleh Widiatmaka et al.

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan data kondisi umum Desa Galuga yang didapatkan dari kelurahan setempat.

Data persepsi didapatkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada beberapa responden mengenai persepsi keberadaan TPA Galuga. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berjumlah 30 orang meliputi unsur pemerintah daerah dalam hal ini UPTD TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor selaku pengelola TPA, pekerja TPA, dan masyarakat sekitar yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis persepsi dengan metode AHP digali dari 3 orang responden dari masing-masing kelompok stakeholders.

Disamping analisis persepsi dengan AHP, juga dilakukan identifikasi pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik Kuantifikasi Hayashi-2.

3.3.2 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: analisis laboratorium meliputi analisis sifat kimia dan fisika tanah, dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk analisis persepsi prioritas keberadaan TPA Galuga, sedangkan analisis kuantifikasi Hayashi-2 untuk identifikasi pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah.

3.3.2.1Analisis Laboratorium

Tabel 3. Analisis Beberapa Sifat Kimia dan Fisika Tanah dan Metode yang digunakan

No. Analisis Metode

1. pH (1:5) pH meter (pereaksi: H2O dan KCl)

2. C-Organik Walkley and Black

3. N-total Kejhdal

4. KTK Ektraksi NH4OAc pH 7

5. Basa-Basa Ektraksi NH4OAc pH 7

6. Tekstur Pipet

7. Permeabilitas De Boodt (anonymous, 1974)

3.3.2.2Analisis Parameter BiofisikEvaluasi Lahan

Pada tahap ini dilakukan pemberian harkat evaluasi kesesuaian lahan untuk TPA (Waste Disposal Site) terhadap semua faktor-faktor biofisik lahan meliputi geologi/bahan induk, topografi/fisiografi, jenis tanah, tekstur tanah, drainase tanah, dan bentuk lahan atau penggunaan lahan. Evaluasi lahan untuk TPA Galuga dan kawasan sekitarnya berpedoman kepada kriteria yang ditentukan dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), serta kesesuaian lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir sampah berbasis daya dukung lahan dan lingkungan provinsi DKI Jakarta yang disusun oleh Widiatmaka et al. (2004). Penilaian lahan atau evaluasi lahan di TPA Galuga dan kawasan sekitarnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Diantaranya, lokasi/lahan yang sangat memenuhi syarat atau sangat sesuai (S1), lokasi/lahan yang cukup memenuhi syarat atau cukup sesuai (S2), lokasi/lahan yang memenuhi syarat secara marginal atau sesuai marginal (S3), dan di luar lokasi-lokasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai (N).

3.3.2.3Analytic Hierarchy Process (AHP)

variabel dengan prioritas tertinggi. Tiga tahap penting dalam analisis AHP adalah penyusunan struktur hirarki, penetapan prioritas, dan analisis konsistensi persepsi. Dalam penelitian ini AHP digunakan untuk menetapkan persepsi prioritas kepentingan keberadaan TPA Galuga yang dilihat dengan banyak kriteria (multi kriteria). Selain itu, AHP ini dipilih karena cukup mengandalkan intuisi atau persepsi sebagai masukan utamanya, dimana intuisi dan persepsi tersebut harus berasal dari orang-orang yang mengerti akan permasalahan, pelaku, ataupun pihak yang mendapatkan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek atau masalah. Responden untuk identifikasi persepsi sebanyak 9 orang yang merupakan stakeholders TPA Galuga yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah daerah selaku pengelola TPA, pekerja TPA, dan masyarakat sekitar TPA. Langkah awal proses ini adalah merinci tujuan atau topik kajian ke dalam beberapa komponen yang kemudian diatur dalam tingkatan-tingkatan hirarki.

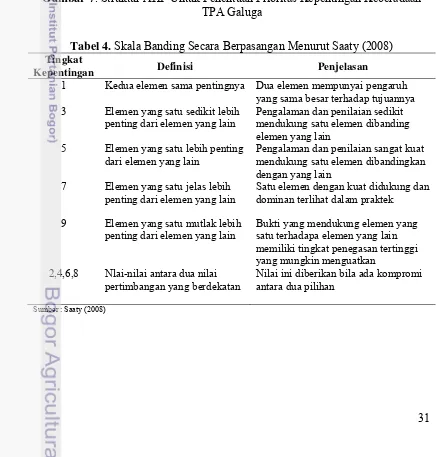

Hirarki yang paling atas diturunkan kedalam beberapa set kriteria atau elemen, sehingga diperoleh elemen-elemen spesifik yang mempengaruhi penentuan prioritas kepentingan. Langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas kepentingan pada masing-masing tingkatan. Kemudian dibangun set matriks perbandingan dari semua elemen pada suatu tingkat hirarki dan pengaruhnya terhadap elemen pada tingkatan yang lebih tinggi untuk menentukan prioritas serta mengkonversi penilaian komparatif individu kedalam pengukuran skala rasio. Penentuan tingkat kepentingan pada tiap hirarki dilakukan dengan teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang menghasilkan suatu matriks peringkat alternatif untuk masing-masing tingkat hirarki. Struktur hirarki dari permasalahan yang ingin diteliti yaitu prioritas kepentingan terhadap keberadaan TPA Galuga berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial (Gambar 7).

Gambar 7. Struktur AHP Untuk Penentuan Prioritas Kepentingan Keberadaan TPA Galuga

Tabel 4. Skala Banding Secara Berpasangan Menurut Saaty (2008) Tingkat

Kepentingan Definisi Penjelasan

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh

yang sama besar terhadap tujuannya

3 Elemen yang satu sedikit lebih

penting dari elemen yang lain

Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain

5 Elemen yang satu lebih penting

dari elemen yang lain

Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan dengan yang lain

7 Elemen yang satu jelas lebih

penting dari elemen yang lain

Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek

9 Elemen yang satu mutlak lebih

penting dari elemen yang lain

Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadapa elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan

2,4,6,8 Nlai-nilai antara dua nilai

pertimbangan yang berdekatan

Nilai ini diberikan bila ada kompromi antara dua pilihan

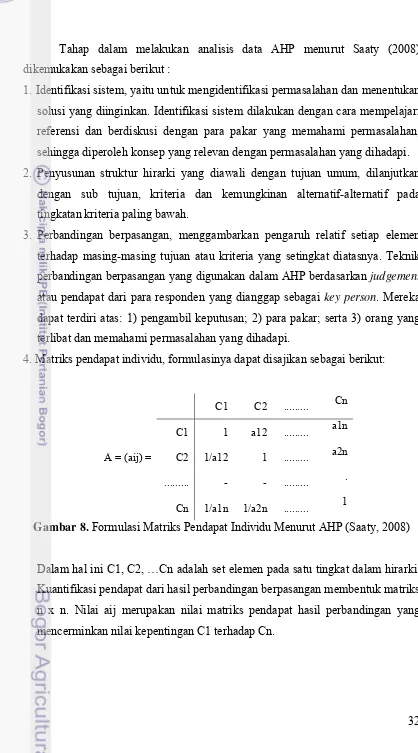

Tahap dalam melakukan analisis data AHP menurut Saaty (2008) dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan

dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.

3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan judgement

atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai key person. Mereka dapat terdiri atas: 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; serta 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.

4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

A = (aij) =

C1 C2 ... Cn

C1 1 a12 ... a1n

C2 1/a12 1 ... a2n

... - - ... .

Cn 1/a1n 1/a2n ... 1

Gambar 8. Formulasi Matriks Pendapat Individu Menurut AHP (Saaty, 2008)

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat

6. Nilai pengukuran konsistensi yang diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden

7. Penentuan prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.

8. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi (> 0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

3.3.2.4Analisis Kuantifikasi Hayashi 2

Analisis kuantifikasi Hayashi 2 digunakan untuk melihat hubungan antara variabel tujuan dengan variabel penjelas dan seberapa besar variabel-variabel penjelas berpengaruh terhadap variabel-variabel tujuan serta variabel-variabel apa saja yang paling berperan dalam menentukan variabel tujuan. Variabel tujuan dan variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 5.

Berikut karakteristik data yang disajikan dalam Analisis Kuantifikasi Hayashi 2:

1) Jumlah pengamatan (n)

2) Jumlah kategori setiap variabel (K), dimana masing-masing kelompok

ke-g terdapat ng buah sampel (g=1,2,…K)

3) Jumlah buah variabel penjelas (X1, X2,…XR) (R)

4) Masing-masing variabel penjelas diukur dalam data yang bersifat kategorikal (nominal dan ordinal). Untuk variabel penjelas X1 terdapat C1 sampai kategori XR terdapat sebanyak CR

6) Kategorisasi pada setiap variabel penjelas bersifat eksklusif, sehingga untuk satu variabel penjelas tertentu memiliki kategori dengan angka tersendiri yang dimulai dari angka 1

Tabel 5. Variabel Tujuan dan Variabel Penjelas dalam Analisis Hayashi 2

Kode

Peubah Variabel Tujuan

Jumlah

Kategori Kategori

Y Pernyataan Setuju Terhadap Keberadaan TPA Galuga 2 1 : Setuju 2 : Tidak Setuju

Variabel Penjelas

X1 Latar Belakang dan Pembangunan TPA Galuga 2 1 : Tidak Tahu 2 : Tahu X2 Sistem Pembuangan sampah TPA Galuga 4 1 : Tidak Tahu

2 : Tidak Baik 3 : Sedang/Cukup Baik 4 : Baik

2 : Sedang/Cukup Baik 3 : Baik

X6 Pendapatan di Sekitar TPA Galuga 2 1 : Sedang/Cukup Baik 2 : Baik

X7 Adanya Polusi 2 1 : Tidak Tahu

2 : Ada X8 Pengaruh Produktivitas Lahan di Sekitar TPA Galuga 3 1 : Tidak Tahu

2 : Tidak Baik 3 : Sedang/Cukup Baik

X9 Gangguan Kesehatan 2 1 : Tidak Tahu

2 : Ada X10 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum 3 1 : Sedikit

2 : Cukup 3 : Banyak

X11 Keamanan dan Kenyamanan 2 1 : Sedang

2 : Baik

X12 Jenis/Kelompok Responden 3 1 : Penduduk

2 : Pekerja 3 : Pengelola

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian Tahap Persiapan

- Pemilihan Topik dan Judul Penelitian - Penyusunan Proposal Penelitian - Studi Pustaka

- Pemilihan Metode Untuk Analisis Data

Tahap Pengumpulan Data Data Spasial :

Peta Tanah Kab. Bogor (skala 1;50.000), Peta Geologi Kab. Bogor (skala 1:100.000), Peta Jalan (skala 1:25.000), Peta Sungai, Peta Kontur (Peta Ketinggian, dan Peta Lereng), Peta Penggunaan Lahan (Citra Quickbird, skala 1:4.500)

Data Atribut :

Jumlah Penduduk Desa Galuga, Data TPA Galuga, Timbulan Sampah Kota dan Kabupaten Bogor

Analisis Data Spasial Survei dan Pengamatan Lapang

Analisis Laboratorium Analisis Sosial Tahap Analisis Data

Rekomendasi Perluasan TPA : Buffering

Peta Rekomendasi Lokasi Areal Perluasan TPA

AHP Hayashi 2