ASSESSMENT

LANSKAP SEJARAH KAWASAN EMPANG

UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN TATA RUANG

KOTA BOGOR

RANI ANGGRAENI

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor adalah benar merupakan hasil karya saya dengan arahan pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2011

RINGKASAN

RANI ANGGRAENI. Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor. Dibimbing oleh NURHAYATI HADI SUSILO ARIFIN.

Kawasan Empang merupakan salah satu kampung atau pemukiman awal yang menjadi inti dari pertumbuhan Kota Bogor. Sejarah perkembangan kawasan yang cukup panjang serta adanya akulturasi budaya antara etnis Sunda dan etnis Arab sejak masa Kolonial Belanda menjadikan kawasan Empang sebagai kawasan pemukiman yang memiliki karakter khas dan keunikan budaya yang berbeda dengan pemukiman lain yang terdapat di Kota Bogor. Pembangunan Kota Bogor saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat cepat. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rencana pelestarian kawasan bersejarah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota sehingga dapat menjaga keberlanjutan kawasan Empang sebagai salah satu kawasan bersejarah yang membentuk wajah Kota Bogor.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menelusuri perkembangan lanskap sejarah kawasan Empang, (2) mengidentifikasi tatanan lanskap sejarah kawasan Empang berikut elemen pembentuknya, (3) melakukan assessment dan analisis lanskap sejarah kawasan Empang, serta (4) menyusun rekomendasi upaya pelestarian kawasan Empang yang dapat mendukung perencanaan tata ruang Kota Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat (1) memberikan informasi tentang perkembangan dan karakteristik lanskap sejarah kawasan Empang dan kondisinya saat ini, serta (2) menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bogor dalam upaya pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses yang dikemukakan oleh Goodchild (1990), yaitu (1) tahap survei meliputi pengambilan dan pengumpulan data menggunakan metode penelusuran sejarah. Data yang dikumpulkan meliputi aspek sejarah, aspek fisik, dan aspek sosial, (2) tahap identifikasi tapak untuk mengidentifikasi perkembangan, karakteristik, dan elemen pembentuk lanskap sejarah kawasan Empang menggunakan metode penelusuran sejarah dan analisis spasial, (3) tahap analisis dan assessment untuk mengetahui nilai signifikansi sejarah kawasan menggunakan metode skoring terhadap aspek keaslian dan keunikan, serta analisis aspek sosial menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis persepsi, pendapat, dan keinginan masyarakat, dan (4) tahap sintesis untuk menyusun rekomendasi upaya pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang.

dan perdagangan dengan nilai sejarah penting bagi perkembangan Kota Bogor serta memiliki potensi budaya khas yang dapat dilihat pada keragaman corak arsitektur, aktivitas budaya dan keagamaan, serta aktivitas ekonomi yang kental dengan kebudayaan masyarakat Arab. Secara administratif kawasan ini berada di wilayah Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pengembangan tata ruang kawasan Empang tidak lepas dari arahan kebijaksanaan Kota Bogor dan diarahkan untuk dapat mewujudkan fungsi Kecamatan Bogor Selatan sebagai kawasan pemukiman yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan jasa serta merupakan kawasan konservasi ekologi sungai.

Hasil identifikasi tatanan lanskap sejarah menunjukkan bahwa kawasan Empang memiliki karakteristik yang terbagi ke dalam tiga zona berdasarkan fungsi kawasan di masa lalu, yaitu zona I berupa zona pusat pemerintahan Kampung Baru (1754-1872) dengan pola ruang konsentrik yang berpusat pada alun-alun, zona II berupa zona pemukiman Arab dengan pola ruang linear-konsentrik menempatkan masjid sebagai pusat pemukiman, serta zona III berupa zona pemukiman Pribumi dengan pola ruang linear yang tidak memiliki elemen lanskap sebagai pusat pemkiman dan berkembang sepanjang aliran sungai. Identifikasi elemen lanskap sejarah kawasan Empang menghasilkan 32 elemen lanskap yang berperan dalam pembentukan karakter sejarah pada ketiga zona di kawasan Empang. Elemen lanskap sejarah pembentuk zona I adalah Alun-alun Empang, Masjid Agung Empang, Pasar Bogor, Kediaman Resmi Bupati Kampung Baru, dan Kediaman Resmi Kapiten Arab. Elemen lanskap sejarah pembentuk zona II adalah Pemakaman Arab, Masjid At Taqwa, Masjid An Nur, Makam Habib Abdullah bin Mukhsin al Attas, serta bangunan rumah tinggal dengan corak bangunan khas di Pekojan (4 bangunan), Kaum (1 bangunan), dan Lolongok (6 bangunan). Sedangkan elemen lanskap sejarah pembentuk zona III adalah Makam Keluarga Dalem Shalawat, bangunan rumah tinggal dengan corak bangunan khas di Sadane (10 bangunan), dan Bendungan Empang.

Penilaian aspek keaslian dan keunikan terhadap ketiga zona menyatakan bahwa zona I memiliki nilai signifikansi sejarah tinggi dengan tingkat keaslian tinggi dan keunikan sedang, zona II memiliki nilai signifikansi sejarah sedang dengan tingkat keaslian dan keunikan sedang, dan zona III memiliki nilai signifikansi sejarah rendah dengan tingkat keaslian dan keunikan rendah. Perbedaan nilai signifikansi sejarah serta adanya rencana penggunaan lahan kawasan Empang tahun 2002-2012 akan mempengaruhi tindakan pelestarian yang diusulkan pada setiap zona. Hasil analisis persepsi menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan sejarah perkembangan kawasan Empang yang cukup tinggi. Mereka berpendapat bahwa kawasan ini memiliki karakter sebagai pemukiman Arab dengan masjid dan makam sebagai landmark. Selain itu, dukungan dan keinginan masyarakat untuk melestarikan aset sejarah dan budaya kawasan Empang menunjukkan hasil yang sangat tinggi.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tujuan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan IPB.

ASSESSMENT

LANSKAP SEJARAH KAWASAN EMPANG

UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN TATA RUANG

KOTA BOGOR

RANI ANGGRAENI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Arsitektur Lanskap

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor

Nama : Rani Anggraeni

NIM : A44062268

Menyetujui Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Nurhayati Hadi Susilo Arifin, MSc. NIP. 19620121 198601 2001

Mengetahui

Ketua Departemen Arsitektur Lanskap

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA. NIP. 19480912 197412 2001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat yang begitu besar sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Nurhayati Hadi Susilo Arifin, MSc selaku dosen pembimbing atas bimbingan, dorongan, masukan, perhatian dan kesabarannya dari awal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Inotji Hayatullah, Abdullah Batarfie, Umar Thalib, Ahmad Muflih, Bapak Haris dan Bapak Latif, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor, dan warga Empang yang telah memberikan segala bantuan, kemudahan, dan informasi yang diberikan selama penelitian. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada komunitas Kampoeng Bogor atas bantuan, kemudahan, dan informasi yang diberikan selama penelitian. Begitu pula kepada kepada rekan-rekan seperjuangan di Arsitektur Lanskap angkatan 43 atas dukungan, semangat, doa, kebersamaan, keceriaan, dan kegalauan yang selalu dibagi bersama selama kuliah hingga penulis menyelesaikan tugas akhir.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan Adik atas kasih sayang, perhatian, motivasi, dan doa tulus yang tidak pernah berhenti terucap setiap sehabis shalat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan tata ruang Kota Bogor yang lebih berorientasi pada aspek sejarah dan budaya di masa yang akan datang.

Bogor, Juni 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 September 1988 sebagai anak sulung dari dua bersaudara, putri dari Bapak Achmad Djuheri dan Ibu Siti Wasi’ah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis diawali di TK Alita Bogor pada tahun 1993-1994, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Negeri Sindang Barang 01 hingga tahun 2000. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diselesaikan di SLTP Negeri 1 Bogor pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Umum di SMA Negeri 1 Bogor hingga lulus pada tahun 2006.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ... xii

DAFTAR GAMBAR ... ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... ... xv

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat ... 3

1.4 Kerangka Pikir ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Lanskap Sejarah ... 5

2.2 Kriteria Lanskap Sejarah ... 5

2.3 Assessment Lanskap Sejarah ... 7

2.4 Pelestarian Kawasan Bersejarah ... 9

2.5 Tindakan Pelestarian Kawasan Bersejarah ... 11

2.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor ... 14

III. METODOLOGI 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 16

3.2 Metode Penelitian ... 17

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Empang ... 23

4.1.1 Periode Kerajaan Pajajaran (1482-1579) ... 23

a) Kondisi Fisik ... 23

b) Kondisi Sosial Masyarakat ... 24

4.1.2 Periode Kolonial Belanda (1754-1945) ... 25

a) Kondisi Fisik ... 26

b) Kondisi Sosial Masyarakat ... 33

4.1.3 Periode Kemerdekaan (1945-Sekarang) ... 37

a) Fase Pertama Periode Kemerdekaan (1945-1965) ... 37

b) Fase Kedua Periode Kemerdekaan (1965-1995) ... 39

4.2 Identifikasi Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 49

4.2.1 Karakter Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 49

4.2.2 Elemen Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 54

a) Alun-alun Empang ... 56

b) Masjid Agung Empang ... 65

c) Pasar Bogor ... 68

d) Kediaman Resmi Bupati Kampung Baru ... 69

e) Kediaman Resmi Kapiten Arab ... 70

f) Masjid At Taqwa ... 71

g) Masjid An Noer ... 73

h) Makam Habib Abdullah bin Mukhsin al Attas ... 75

i) Makam Keluarga Dalem Shalawat ... 76

j) Bendungan Empang ... 77

4.2.3 Lanskap Budaya Kawasan Empang ... 78

4.2.4 Kebijakan Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 83

4.3 Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 84

4.3.1 Nilai Keaslian Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 85

4.3.2 Nilai Keunikan Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 88

4.3.3 Hasil Analisis ... 91

4.4 Persepsi, Pendapat, dan Keinginan Masyarakat Terhadap Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 93

4.4.1 Masyarakat Empang ... 95

4.4.2 Masyarakat Kota Bogor ... 96

V. REKOMENDASI PELESTARIAN LANSKAP SEJARAH KAWASAN EMPANG 4.6.1 Konsep Pelestarian ... 101

4.6.2 Tindakan Pelestarian ... 102

VI. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan ... ... 106

5.2 Saran ... 107

DAFTAR PUSTAKA ... 108

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tindakan Pelestarian Kawasan Sejarah ... 12

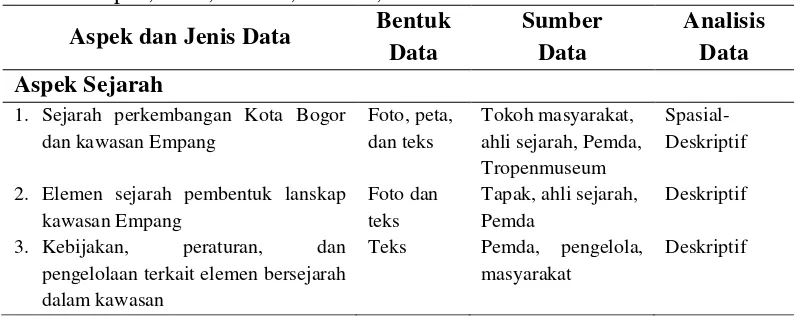

2. Aspek, Jenis, Bentuk, Sumber, dan Analisis Data ... 17

3. Kriteria Penilaian Keaslian (Originality) ... 19

4. Kriteria Penilaian Keunikan (Uniqueness) ... 20

5. Jumlah Orang Arab di Batavia Tahun 1859-1885 ... 36

6. Topografi Kelurahan Empang ... 42

7. Tata Guna Lahan Kelurahan Empang ... 43

8. Jumlah Penduduk Menurut Agama ... 47

9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ... 48

10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ... 48

11. Identifikasi Elemen Lanskap Sejarah Pembentuk Kawasan Empang ... 59

12. Penilaian Keaslian (Originality) Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 85

13. Penilaian Keunikan (Uniqueness) Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 88

14. Penilaian Gabungan Aspek Keaslian dan Keunikan Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 91

15. Pendapat Masyarakat Empang Terhadap Eksistensi Bangunan Kuno di Kawasan Empang ... 97

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Bagan Kerangka Pikir ... 4

2. Lokasi Penelitian ... 16

3. Tahapan Penelitian ... 22

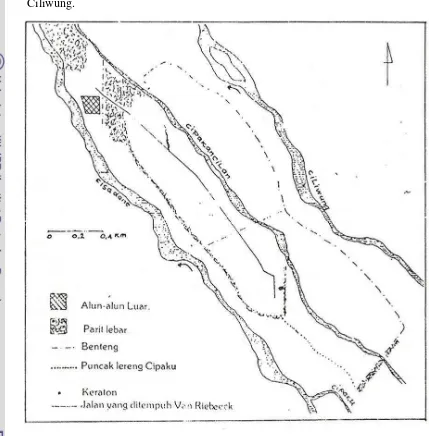

4. Denah Benteng Kerajaan Pajajaran ... 25

5. Alun-alun Empang Abad Ke-18 ... 26

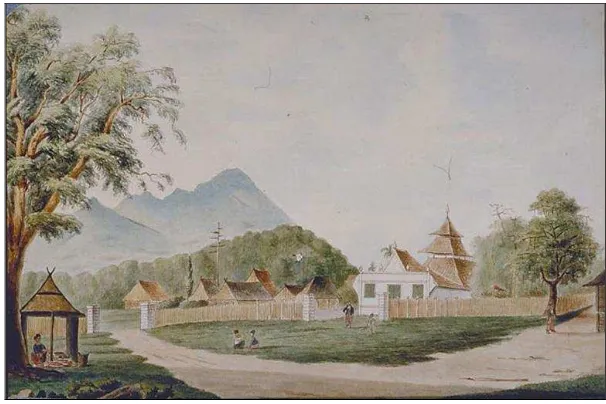

6. Lukisan R. Toelar Tahun 1843 ... 29

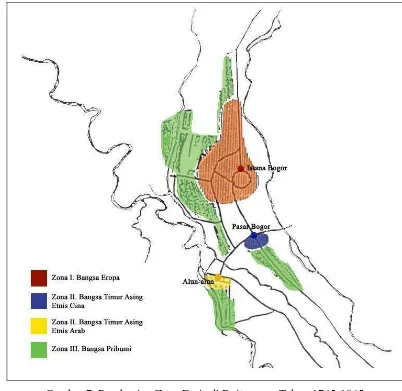

7. Pembagian Zona Etnis di Buitenzorg Tahun 1745-1845 ... 30

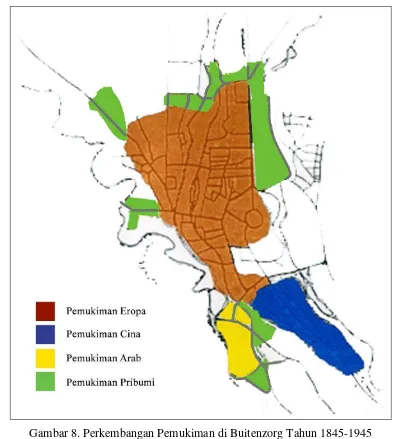

8. Perkembangan Pemukiman di Buitenzorg Tahun 1845-1945 ... 32

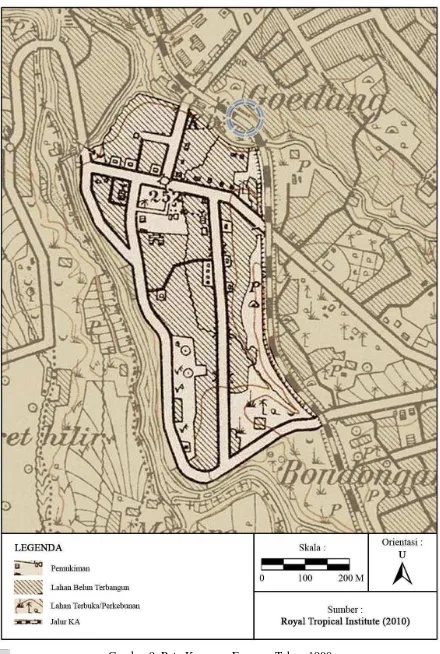

9. Peta Kawasan Empang Tahun 1900... 34

10. Peta Kawasan Empang Tahun 1920... 35

11. Peta Kawasan Empang Tahun 1946... 38

12. Peta Wilayah Kelurahan Empang ... 41

13. Tata Guna Lahan Kelurahan Empang ... 44

14. Rencana Penggunaan Lahan Kecamatan Bogor Selatan Th 2002-2012 ... 46

15. Peta Identifikasi Karakteristik Lanskap Sejarah Kawasan Empang Tahun 1754-1872 ... 50

16. Konsep Pusat Kota Tradisional Jawa ... 51

17. Peta Identifikasi Pola Tata Letak Elemen Lanskap Pusat Pemerintahan Kampung Baru ... 52

18. Pola Pemukiman Arab ... 53

19. Peta Identifikasi Pola Pemukiman Arab di Kawasan Empang ... 55

20. Peta Sebaran Elemen Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 57

21. Peta Sebaran Benda Cagar Budaya (BCB) Kawasan Empang ... 58

22. (a) Alun-alun Empang Tahun 1880 dan (b) Tahun 2010 ... 64

23. Kondisi Lingkungan di Sekitar Alun-alun Empang ... 65

24. (a) Masjid Agung Empang Tahun 1847 dan (b) Tahun 1873 ... 66

25. (a) Masjid Agung Empang Tahun 1952 dan (b) Tahun 2010 ... 67

26. (a) Pasar Bogor Periode Kolonial Belanda dan (b) Tahun 2010 ... 69

27. (a) Pendopo Bupati Periode Kolonial Belanda dan (b) Tahun 2010 ... 70

29. (a) Masjid At Taqwa Tahun 1933 dan (b) Tahun 2010 ... 72

30. Masjid An Noer Tahun 1909 ... 73

31. (a) Masjid An Noer Tahun 2010 dan (b) Kaligrafi pada Atap Masjid ... 74

32. Pedagang Musiman di Lingkungan Sekitar Makam Habib ... 75

33. (a) Cungkup Makam Habib Abdullah bin Mukhsin al Attas dan (b) Komplek Makam Dalam Cungkup ... 76

34. (a) Makam RH Muhammad Tohir dan (b) Komplek Makam Keluarga Besar Dalem Shalawat ... 77

35. (a) Bendungan Empang Periode Kolonial Belanda dan (b) Tahun 2010... .. 78

36. Ragam Corak Arsitektur pada Elemen Bangunan di Kawasan Empang ... . 79

37. Peringatan Haul Habib Abdullah bin Mukhsin al-Attas (a) di Dalam Cungkup Makam (b) di Luar Cungkup Makam ... 81

38. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kawasan Empang ... ... 82

39. Ragam Aktivitas Ekonomi di Kawasan Empang ... ... 83

40. Peta Keaslian Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... ... 86

41. Peta Keunikan Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... ... 89

42. Peta Komposit Keaslian dan Keunikan Lanskap Sejarah Kawasan Empang ... 92

43. Overlay Peta Komposit dan Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Empang Kecamatan Bogor Selatan Th 2002-2012 ... 94

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Kuesioner Persepsi Masyarakat di Dalam Kawasan Empang ... 112 2. Kuesioner Persepsi Masyarakat di Luar Kawasan Empang .. ... 114 3. Penilaian Tingkat Keaslian (Originality) Lanskap Sejarah Kawasan

Empang ... 117 4. Penilaian Tingkat Keunikan (Uniqueness) Lanskap Sejarah Kawasan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi suatu kota pada kenyataannya tidak akan terlepas dari perkembangan sejarah yang membentuknya. Berbagai kejadian historis secara langsung maupun tidak langsung mengisi ruang kota yang mempengaruhi perkembangan kota tersebut (Bappeda, 2005). Pengaruh dari berbagai aspek sosial-budaya seperti kepercayaan, tradisi, kebiasaan, dan agama, aspek ekonomi pada masa kolonial dan pengaruh yang didapatkan dari pedagang asing, serta aspek biofisik kota merupakan keunikan yang membentuk mozaik budaya dari kota di Indonesia (Roslita, 1999).

Kota Bogor telah mengalami perkembangan sejarah kota yang panjang, mulai dari masa Kerajaan Pajajaran (1482-1579), masa Kolonial Belanda (1754-1945), sampai dengan masa Kemerdekaan (1945-sekarang). Hal ini menyebabkan Kota Bogor memiliki keragaman budaya dan keunikan sejarah masa lalu yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya peninggalan bersejarah dalam bentuk ruang, komunitas, dan arsitektur yang membentuk keragaman kota ini.

Pada dasarnya, Kota Bogor mempunyai lanskap yang ideal sebagai tempat bermukim karena potensi fisiknya. Letak yang strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan dan kekayaan alam yang dimilikinya menjadikan Kota Bogor sejak dulu banyak disinggahi oleh para pelancong dunia (Baehaqie, 2009). Kegiatan perekonomian yang berkembang di Kota Bogor, menarik banyak pedagang asing datang ke kota ini untuk berdagang. Pada akhirnya, banyak dari mereka memilih untuk bermukim di Kota Bogor.

Namun perkembangan Kota Bogor saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat cepat. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya (Pemerintah Kota Bogor, 2009). Umumnya, kawasan-kawasan bernilai budaya dan sejarah tinggi, akibat komersialisasi pembangunan perkotaan yang tidak terarah, secara sedikit demi sedikit cenderung lenyap atau hancur, rusak, dan bahkan diabaikan (Nurisjah dan Pramukanto, 2001). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rencana pelestarian kawasan bersejarah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi harus diakomodasi untuk mendapatkan perencanaan kota yang berkesinambungan, baik ditinjau dari segi sejarah, ruang, dan lingkungan (Roslita, 1999).

Rencana pelestarian kekayaan dari beragam budaya kota yang tercermin dari lanskap kota merupakan hal penting, baik untuk tujuan kesejarahan, pendidikan maupun kepariwisataan. Kawasan Empang sebagai salah satu pembentuk keberagaman budaya dan sejarah kota Bogor, menjadi penting untuk mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk merumuskan rencana pelestarian yang tepat sehingga dapat menjaga keberlanjutan kawasan Empang sebagai salah satu kawasan bersejarah di Kota Bogor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam merencanakan tata ruang yang mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan ekonomi sehingga Kota Bogor menjad lebih baik pada masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menelusuri perkembangan lanskap sejarah kawasan Empang

2. Mengidentifikasi tatanan lanskap sejarah kawasan Empang berikut elemen pembentunnya.

3. Melakukan assessment dan analisis lanskap sejarah kawasan Empang.

1.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan informasi tentang perkembangan berikut karakteristik lanskap sejarah kawasan Empang dan kondisinya saat ini.

2. Sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bogor dalam upaya pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang.

1.4 Kerangka Pikir

Kawasan Empang merupakan salah satu lanskap bersejarah yang memiliki karakteristik khas dan keunikan budaya hasil akulturasi etnis Arab dan Sunda pada masa Kolonial yang berbeda dari kawasan lainnya di Kota Bogor. Perkembangan Kota Bogor saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan lebih berorientasi pada sektor ekonomi dibandingkan dengan potensi sejarah dan budaya yang dimiliki kota ini. Sehingga timbul kekhawatiran bahwa pembangunan Kota Bogor yang tidak memperhatikan potensi sejarah dan budaya dapat mengakibatkan hilangnya bangunan dan/atau kawasan bernilai sejarah, termasuk kawasan Empang. Hal tersebut dapat melemahkan identitas Kota Bogor sebagai kota dengan keragaman sejarah dan budaya peninggalan masa Kolonial Belanda.

Latar Belakang

Penelitian Hasil

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Lanskap Sejarah Kawasan Empang

Perkembangan Kota Bogor yang Pesat dengan Orientasi pada Sektor Ekonomi

Hilangnya Bangunan dan Kawasan Bernilai Sejarah

Identitas Kota Melemah

Mengidentifikasi Karakteristik dan Elemen Lanskap Sejarah Kawasan Empang Dulu dan Sekarang

Assessment Lanskap Sejarah

Penilaian Keaslian dan Keunikan Lanskap

Pertimbangan Pemerintah Kota Bogor dalam Perencanaan Tata Ruang Kota untuk Melestarikan Karakteristik Lanskap Sejarah Kawasan Empang

Zona Pelestarian Lanskap Sejarah Menelusuri Perkembangan Lanskap Sejarah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lanskap Sejarah

Lanskap adalah suatu bentang alam yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat dinikmati keberadaannya melalui seluruh indera yang dimiliki manusia (Simonds dan Starke, 2006). Sedangkan menurut Eckbo (1964), lanskap adalah ruang di sekeliling manusia yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan serta merupakan pengalaman terus menerus di sepanjang waktu dan seluruh ruang kehidupan manusia.

Lanskap sejarah secara sederhana dapat dinyatakan sebagai bentukan lanskap tempo dulu dan merupakan bentuk fisik dari keberadaan manusia di atas bumi ini (Harris dan Dines, 1988). Sedangkan menurut Nurisjah dan Pramukanto (2001) lanskap sejarah merupakan bagian dari suatu bentuk lanskap budaya yang memiliki dimensi waktu di dalamnya.

Lanskap budaya (cultural landscape) merupakan suatu model atau bentuk lanskap binaan, yang dibentuk oleh suatu nilai budaya yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang dikaitkan dengan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada pada tempat tersebut. Hal ini diekspresikan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk pola pemukiman dan perkampungan, pola penggunaan lahan, sistem sirkulasi, arsitektur bangunan dan struktur serta lainnya. Waktu yang tertera atau tercermin dari suatu lanskap sejarah, yang membedakannya dengan design landscape lainnya, adalah keterkaitan pembentukan essential character dari lanskap tersebut pada waktu/periode yang lalu yang didasarkan pada sistem periodikal yang khusus (seperti sistem politik, ekonomi, sosial). Karena itu lanskap sejarah akan memainkan peranan penting dalam mendasari dan membantuk berbagai tradisi kultural/budaya, ideologikal, dan etnikal suatu kelompok masyarakat (Nurisjah dan Pramukanto, 2001).

2.2 Kriteria Lanskap Sejarah

1. Kriteria umum

a.Etnografis, yang merupakan produk khas suatu sistem ekonomi dan sosial suatu kelompok/suku masyarakat (etnik). Dua bentuk utama dari lanskap ini adalah rural landscape (lanskap pedesaan) dan urban landscape (lanskap perkotaan).

Rural landscape, merupakan suatu model atau bentuk lanskap yang dapat mencerminkan aspek ekonomi pedesaan dan berbagai kehidupan pedesaan.

Urban lanscape, yaitu bentuk lanskap yang berhubungan dengan pembangunan kota dan kehidupan perkotaan.

b.Associative, suatu bentuk lanskap yang berasosiasi atau yang dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa, personal, masyarakat, legenda, pelukis, estetika, dan sebagainya.

c.Adjoining, adalah bentukan lanskap yang merupakan bagian dari suatu unit tertentu, bagian monumen, atau bagian struktur bangunan tertentu.

2. Kriteria khusus

a. Lanskap tersebut merupakan suatu contoh penting dan harus dihargai dari suatu tipe sejarah.

b. Mengandung bukti-bukti peristiwa penting, baik yang tampak di permukaan maupun yang berada di bawah tanah, yang menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih lanjut.

3. Terdapat kaitannya dengan masyarakat atau peristiwa sejarah yang penting dengan berbagai alasan atau latar belakang :

a.Peranan sejarah

Suatu tempat merupakan lokasi peristiwa penting sebagai bentuk ikatan simbolis antara peristiwa dahulu dan sekarang dalam kehidupan kita. b.Kejamakan

Melestarikan suatu karya sebagai wakil dari suatu kelas, contoh, atau tipe lanskap tertentu.

Lanskap, bentang alam, atau taman merupakan satu-satunya contoh, atau merupakan perwakilan tipe budaya tertentu bahkan mungkin merupakan satu-satunya keterwakilan di dunia.

d.Keistimewaan

Merupakan suatu karya yang memiliki keistimewaan, seperti yang terpanjang, yang tertua, yang pertama kali dan sebagainya, yang dapat dikategorikan dan dinyatakan sebagai masterpiece.

e.Estetika

Pelestarian karena suatu karya merupakan prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu.

f. Memperkuat kedudukan (silsilah sejarah) kawasan di dekat atau sekitarnya Adanya investasi pada suatu karya dapat memperkuat atau mempengaruhi secara positif pada kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya.

4. Mengandung nilai-nilai yang terkait dengan bangunan-bangunan bersejarah, monumen-monumen, bangunan, dan taman-taman.

2.3 Assessment Lanskap Sejarah

Assessment merupakan istilah dalam bahasa inggris. Kata assessment merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja assess dan diberi imbuhan –ment sehingga menjadi sebuah kata benda. Menurut Wojowasito (1997) kata assess memiliki arti mendenda, menaksir, atau menetapkan. Assessment dapat diartikan sebagai taksiran atau penilaian.

Dalam kaitannya dengan assessment lanskap sejarah, assessment merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui untuk dapat merumuskan rekomendasi pelestarian suatu kawasan bersejarah. Menurut Goodchild (1990) dalam Nurisjah dan Pramukanto (2001) ada delapan tahapan yang harus dilalui, yaitu :

1. Identifikasi tapak (lokasi dan lingkungannya) 2. Mendeskripsikan kondisi awal tapak

3. Analisis dan asssesment awal

dll. Metode analisis yang digunakan dapat bersifat kualitatif dan/atau kuantitatif tergantung dari permasalahan dan kepentingan kawasan pelestarian.

4. Memberi keputusan tentang berbagai tindakan yang akan dilakukan dan pihak mana atau siapa yang akan melakukannya

5. Membuat formulasi kebijakan terutama yang terkait berbagai tindakan yang akan dilakukan serta berbagai program ikutan yang tidak mengganggu kelestarian dari lanskap atau taman bersejarah

6. Memutuskan bentuk-bentuk kebijakan yang akan dilakukan

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi tapak dan tindakan konservasi yang dilakukan

8. Melakukan review dari waktu ke waktu dengan pertimbangan pengelolaan dan konservasi tapak haruslah menjadi objek evaluasi

Membuat penilaian merupakan hal utama dalam merencanakan pelestarian, sehingga penilaian atau pertimbangan terhadap informasi yang dikoleksi melalui survei kesejarahan, kondisi, dan keberadaan tapak yang diteliti perlu dilakukan (Sarilestari, 2009).

Kriteria yang digunakan untuk assessment lanskap sejarah berdasarkan penilaian yang telah dibuat terdiri dari :

1. Tipe lanskap

Tipe lanskap sejarah dapat berupa keseluruhan tapak maupun bagian kecil dari tapak sejarah yang harus dinilai.

2. Bagian alam yang menjadi daya tarik

Bagian dari alam yang menjadi daya tarik merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dipertimbangkan. Penilaian terhadap daya tarik alam dan budaya membutuhkan spesialis yang sesuai dengan bidang tersebut.

3. Kondisi tapak

tergantung pada standar tipe dan umur tapak. Skala penilaian dimulai dari kondisi yang sangat buruk sampai dengan kondisi yang sangat baik.

4. Konteks geografi

Konteks geografi dinilai berdasarkan lokal, regional, nasional, atau internasional dengan mengenali batasan-batasan wilayah administratif, sehingga berhubungan dengan kebijakan administrasi yang sesuai (Goodchild, 1990).

2.4 Pelestarian Kawasan Bersejarah

Pelestarian lanskap sejarah dapat didefinisikan sebagai usaha manusia untuk melindungi peninggalan atau sisa budaya dan sejarah terdahulu yang bernilai dari berbagai perubahan negatif yang merusak keberadaanya atau nilai yang dimilikinya. Pelestarian suatu benda dan juga suatu kawasan yang bernilai sejarah, pada hakekatnya bukan untuk melestarikannya tetapi terutama berperan sebagai alat untuk mengolah transformasi dan revitalisasi dari kawasan tersebut. Upaya ini bertujuan pula untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasar kekuatan aset-aset budaya lama, melakukan program pencangkokan program-program yang menarik, kreatif, dan berkelanjutan, serta merencanakan program partisipasi dengan memperhitungkan estimasi ekonomi (Nurisjah dan Pramukanto, 2001).

Pelestarian lanskap sejarah dapat memberikan suatu kaitan simbolis antara peristiwa-peristiwa terdahulu dengan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang dalam kehidupan kita (Attoe, 1988). Secara spesifik, pelestarian yang dilakukan pada lanskap sejarah adalah suatu usaha untuk melindungi nilai-nilai warisan (heritage values) atau peninggalan budaya dan sejarah masa lampau terhadap berbagai perubahan, dampak negatif atau segala sasuatu yang membahayakan keberadaan dan kelestariannya dalam suatu area dan lingkungan tertentu (Nurisjah dan Pramukanto, 2001).

Menurut Attoe (1988) motif pelestarian suatu lanskap yang terkait dengan aspek budaya dan sejarah adalah untuk :

Apabila suatu lanskap yang memiliki nilai budaya/sejarah dari masa lalu tidak dilindungi dengan peraturan atau kebijakan, maka proses perubahan secara alamiah akan merubahnya atau bahkan bisa melenyapkannya. Sisa-sisa masa lalu dipandang memiliki nilai didaktif atau mengandung unsur pembelajaran bagi masyarakat.

2. Menjamin variasi dalam bangunan perkotaan

Motif pelestarian untuk menjamin variasi berkaitan dengan dua aspek, yaitu esteika dan strategis. Melestarikan peninggalan masa lalu dalam suatu kawasan tertentu yang relatif modern dapat memberikan kesan visual dan sosial yang berbeda, sehingga suasana kota yang tercipta terhindar dari kesan monoton. Secara politis dan ekonomis, variasi dalam suatu kawasan diperlukan untuk mengakomodasi berbagai aspirasi dan kebutuhan dari berbagai kelompok sosial dalam kota tersebut.

3. Motivasi ekonomi

Peninggalan budaya dan sejarah memiliki nilai yang tinggi apabila dipelihara dengan baik, terutama dapat mendukung perekonomian kota/daerah bila dikembangkan sebagai kawasan tujuan wisata. Hal ini tergantung pada faktor-faktor lain yang terjadi di sekitar kawasan, rencana kota jangka panjang, dan dukungan untuk upaya pelestarian dalam suatu daerah.

4. Memberikan makna simbolis

Objek atau lanskap peninggalan masa lalu merupakan manifestasi fisik dari identitas suatu kelompok masyarakat tertentu. Motif simbolis untuk pelestarian berkaitan dengan suatu pandangan bahwa menghancurkan objek atau lanskap tersebut hampir sama dengan menghancurkan kelompok yang bersangkutan.

perlindungan benda bersejarah merupakan bagian penting dari perencanaan kota. Perlindungan ini dapat meliputi penggunaan kembali yang bersifat adaptif, rehabilitasi, dan pembangunan kembali kawasan kuno yang terletak di pusat kota.

Sedangkan menurut Goodchild (1990) beberapa alasan yang melatarbelakangi pelestarikan suatu lanskap bersejarah adalah :

1. Lanskap bersejarah merupakan bagian yang penting dan integral dari warisan budaya (cultural heritage). Keberadaannya dapat mendefinisikan warisan alam sebagai suatu referensi atau landmark yang dapat dimengerti dan juga bernilai penting.

2. Lanskap bersejarah dapat menjadi bukti fisik dan arkeologi dari sejarah suatu warisan budaya.

3. Lanskap bersejarah memberi kontribusi untuk keberlanjutan pembangunan kehidupan berbudaya, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai obyek yang dapat dikunjungi dan dipelajari.

4. Lanskap bersejarah dapat memberikan suatu kenyamanan publik (public amenity), karena dapat menjadi tempat bersantai, rileks, rekreasi, serta dapat membangkitkan semangat dan menemukan inspirasi.

5. Lanskap bersejarah memiliki nilai ekonomis karena dapat memberikan keuntungan serta mendorong kepariwisataan.

Goodchild (1990) menyimpulkan bahwa lanskap sejarah merupakan sebuah sumberdaya penting dan merupakan sesuatu yang esensial apabila dikelola dengan cerdas dan dengan cara yang tepat, terutama pada kawasan yang mengalami pembangunan cepat.

2.5 Tindakan Pelestarian Kawasan Bersejarah

Tabel 1. Tindakan Pelestarian Kawasan Sejarah (Harris dan Dines, 1988)

No. Pendekatan Definisi Implikasi

1. Preservasi Mempertahankan tapak seperti kondisi awal tanpa melakukan penambahan maupun merusaknya.

Intervensi (campur tangan) rendah, melindungi lanskap sejarah tanpa perusakan. Tanpa membedakan

perkembangan tapak.

2. Konservasi Mencegah bertambahnya

kerusakan pada tapak atau elemen tapak.

Melindungi lanskap bersejarah, terkadang melibatkan sedikit penambahan atau penggantian. Pemakaian teknologi dan

adanya pengujian secara keilmuan.

3. Rehabilitasi Meningkatkan standar modern dengan tetap memperkenalkan dan mempertahankan karakter sejarah.

Terbatasnya penelitian mengenai sejarah untuk mengetahui elemen yang sesuai.

Adanya kesatuan antara elemen sejarah dan modern.

Melibatkan tingginya tingkat intervensi, sehingga semakin menghilangkan lanskap sejarah.

4. Restorasi Mengembalikan seperti kondisi awal (tempo dulu) sebisa mungkin.

Mengembangkan penelitian kesejarahan secara luas dan tepat.

Pada umumnya melibatkan tingkat intervensi yang tinggi.

Penggantian konstruksi dan desain.

5. Rekonstruksi Menciptakan kembali seperti kondisi awal,

dimana tapak

(eksisting) sudah tidak bertahan lagi.

6. Rekonstitusi Menempatkan atau mengembalikan

Sementara Goodchild (1990) menyatakan bahwa tindakan pelestarian yang dapat diterapkan pada suatu kawasan atau bagiannya, terdiri dari satu atau campuran dari beberapa tindakan dengan kombinasi yang berbeda. Beberapa tindakan pelestarian tersebut antara lain :

1. Rekontruksi, yaitu mengembalikan keadaan suatu obyek atau tempat yang pernah ada, tetapi sebagian besar telah hilang atau sama sekali hilang.

2. Preservasi, yaitu menjaga suatu obyek pada kondisi yang ada, dengan mencegah kerusakan dan perubahan.

3. Pemberian informasi, sebagai pedoman atau saran kepada pengelola, penghuni, dan pihak yang terkait, seperti pemerintah.

4. Meningkatkan pengelolaan dan perawatan pada tapak.

5. Perbaikan obyek, yaitu memperbaiki obyek yang telah rusak atau keadaannya telah memburuk dengan tidak merubah karakter atau keutuhan obyek.

6. Meningkatkan karakter sejarah pada tapak melalui tindakan perbaikan, rekonstruksi, atau pembuatan desain baru berdasarkan nilai sejarah.

7. Stabilitas dan konsolidasi, yaitu memperbaiki dan menyelamatkan obyek dari segi struktur tanpa mengubah atau dengan perubahan yang minimal pada penampakan dan keutuhan sejarahnya.

8. Memperbaiki karakter estetis dari tapak melalui tindakan perbaikan, pembaharuan, rekonstruksi, atau desain baru berdasarkan nilai sejarah.

9. Adaptasi atau revitalisasi, yaitu menyesuaikan suatu obyek pada suatu kawasan untuk keadaan atau penggunaan baru yang sesuai, yang dilakukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap karakter sejarah yang dimiliki obyek, sehingga karakter dan keutuhan kawasan asli dapat tetap terpelihara.

Kriteria untuk melakukan tindakan pelestarian didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor berikut (Nurisjah dan Pramukanto, 2001):

1. Makna sejarah (Historical significance)

spasial, pola sirkulasi, seleksi bahan tanaman, disposisi dari bahan tanaman, tipe struktur, penempatan struktur, ornamental features, sistem yang fungsional, kualitas estetik, dan place in oeuver of designer. Sedangkan untuk makna keunikan sejarah dari suatu lanskap, Harris dan Dines (1988) menyebutkan bahwa kualitas estetik, inovasi teknologi, asosiasi kesejarahan, keragaman yang berbeda dari kebiasaan, integritas, dan place in oeuver of designer merupakan kriteria untuk mengetahui keunikan suatu lanskap sejarah.

2. Extant historic resource

Pertimbangan didasarkan pada jumlah dan tipe feature utama yang terkait dengan periode sejarah tapak tersebut. Integritas historikal dari berbagai sumberdaya yang dapat dipertahankan keberadaannya (Historical integrity of surviving resource).

3. Kondisi dari sumberdaya sejarah

Pertimbangan didasarkan pada kondisi struktural dan kondisi material tanaman dari suatu lanskap sejarah.

4. Seleksi periode sejarah

Pertimbangan didasarkan pada kepentingan asosiasi sejarah, ketersediaan sumberdaya eksisting (saat ini), keterpaduan dari sumberdaya yang tersedia, keterkaitan antara sumberdaya eksisting dengan keterkaitan sejarah, kondisi sumberdaya saat ini, dan ketersediaan informasi sejarah periode yang otentik untuk upaya restorasi.

2.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tahun 1999-2009) Kota Bogor memiliki fungsi sebagai: 1. Kota Perdagangan

2. Kota Industri 3. Kota Pemukiman 4. Kota Wisata Ilmiah 5. Kota Pendidikan

III. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

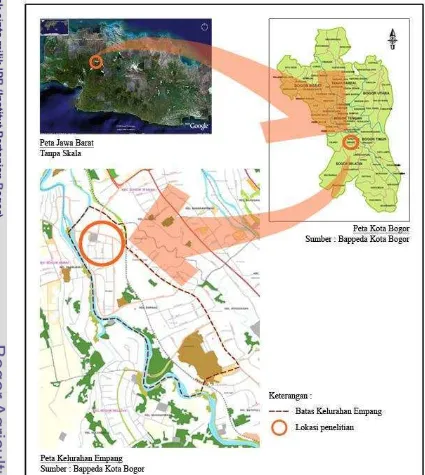

Penelitian dilakukan di kawasan Empang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat (Gambar 2). Waktu penelitian dilapang dilakukan selama enam bulan mulai bulan Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses pendekatan yang dikemukakan oleh Goodchild (1990), meliputi tahap survey, identifikasi tapak, analisis dan assessment, serta sintesis. Adapun, penjelasan mengenai tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut (Gambar 3) :

1. Survey

Merupakan tahap pengambilan dan pengumpulan data dengan metode survey dan penelusuran sejarah. Data yang dikumpulkan meliputi aspek sejarah, aspek fisik, dan aspek sosial (Tabel 2). Secara teknis tahap pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi lapang, untuk mengetahui langsung kondisi tapak, yaitu kondisi fisik lanskap bersejarah, karakter lanskap dan lingkungan sekiarnya, elemen bersejarah, serta pola pemukiman dan penggunaan lahan saat ini.

b. Wawancara/kuesioner, untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sekitar, pengelola, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kondisi lanskap, sejarah perkembangan kota Bogor dan kawasan, serta persepsi masyarakat.

c. Studi Literatur, untuk mendapatkan data dan informasi sekunder sebagai penunjang yang tidak didapatkan dari observasi lapang melalui kepustakaan/dokumen yang dapat diperoleh dari perpustakaan, pemda, dan instansi terkait mengenai sejarah perkembangan kota Bogor dan kawasan Empang, peta kawasan tahun 1900-2005, RTRW Kecamatan Bogor selatan, dan data demografi Kelurahan Empang.

Tabel 2. Aspek, Jenis, Bentuk, Sumber, dan Analisis Data Aspek dan Jenis Data Bentuk

Data

2. Elemen sejarah pembentuk lanskap kawasan Empang

Teks Pemda, pengelola, masyarakat

Tabel 2. Lanjutan

Aspek dan Jenis Data Bentuk Data 2. Karakter lanskap, arsitektur bangunan,

dan ruang terbuka 3. Tata guna lahan Kelurahan Empang Peta, tabel,

dan teks

Tapak, Pemda Spasial-Deskriptif 4. RTRW Kecamatan Bogor Selatan

tahun 2002-2012

Peta dan teks Bappeda Spasial-Deskriptif

Aspek Sosial

1. Data demografi Tabel dan teks Kelurahan

Empang

Identifikasi perkembangan lanskap sejarah kawasan Empang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode penelusuran sejarah sehingga dapat diketahui tahap perkembangan kawasan sejak awal terbentuk sampai sekarang. Peta kawasan Empang tahun 1920 digunakan untuk mengidentifikasi tatanan dan elemen lanskap sejarah kawasan Empang. Peta tersebut dianalisis secara spasial deskriptif sehingga dapat diketahui zonasi karakteristik lanskap sejarah kawasan Empang pada masa lalu dan elemen lanskap sejarah yang berperan dalam pembentukan karakteristik kawasan. Kondisi elemen lanskap sejarah saat ini diketahui dengan melakukan pengecekan langsung di lapang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) menjadi dasar dalam mengidentifikasi elemen lanskap sejarah kawasan Empang yang ada sekarang, dengan kriteria sebagai berikut :

Batas usia benda cagar budaya sekurang-kurangnya 50 tahun.

Bernilai estetik berkaitan dengan aspek arsitektural yang menggambarkan suatu zaman atau gaya/langgam tertentu.

Bernilai ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejarah/peristiwa perkembangan wilayah, perjuangan bangsa, ketokohan, sosial, politik, budaya, dan arsitektur. Keberadaannya dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas atau citra

kawasan disekitarnya.

3. Analisis dan asssesment lanskap

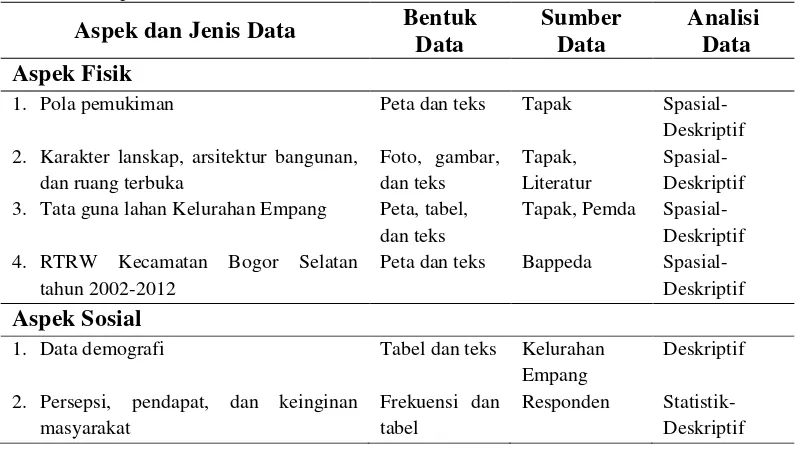

Assessment lanskap sejarah dilakukan untuk mengetahui nilai signifikansi lanskap sejarah kawasan Empang. Penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek penting menurut Harris dan Dines (1988), meliputi penilaian keaslian (originality) dan keunikan (uniqueness). Penilaian terhadap aspek tersebut dihitung menggunakan metode skoring yang dikemukakan oleh Selamet (Selamet, 1983 dalam Allindani 2007) dengan rumus interval kelas :

Tinggi = SMi + 2IK + 1 sampai SMa Sedang = SMi + IK + 1 sampai (SMi + 2IK) Rendah = SMi sampai SMi + IK

Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian untuk mengetahui tingkat keaslian dan keunikan disajikan pada Tabel 3 dan 4. Selanjutnya skor penilaian dijumlahkan untuk mengetahui tingkat keaslian dan keunikan dari setiap zona yang dinilai.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Keaslian (Originality)

No. Kriteria Skor

Tabel 3. Lanjutan

3. Bangunan Elemen bangunan mengalami

4. Pola Sirkulasi Jaringan jalan mengalami

(Sumber : Harris dan Dines, 1988)

Tabel 4. Kriteria Penilaian Keunikan (Uniqueness)

(Sumber : Harris dan Dines, 1988)

No. Kriteria Skor

Hasil penilaian kedua aspek tersebut menghasilkan peta kaslian dan peta keunikan yang menampilkan skor-skor dengan skala (Goodchild, 1990) :

Skor 1 = tingkat keaslian/keunikan rendah, mengalami banyak perubahan, namun lanskap sejarah di beberapa lokasi masih dipertahankan. Skor 2 = tingkat keaslian/keunikan sedang, mengalami sedikit perubahan. Skor 3 = tingkat keaslian/keunikan tinggi,lanskap sejarah tidak mengalami

perubahan.

Penilaian gabungan aspek keaslian dan keunikan menghasilkan peta komposit yang kemudian dianalisis secara spasial deskriptif untuk mengetahui zona di kawasan Empang dengan nilai signifikansi sejarah rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria rendah diberikan untuk zona yang memiliki nilai gabungan kedua aspek berada pada interval kelas antara 8-13, kriteria sedang diberikan untuk zona yang memiliki nilai gabungan kedua aspek berada pada interval kelas antara 14-18, dan kriteria sedang diberikan untuk zona yang memiliki nilai gabungan kedua aspek berada pada interval kelas antara 19-24. Peta komposit selanjutnya dioverlay dengan peta rencana penggunaan lahan kawasan Empang yang termuat dalam Rencana Penggunaan Lahan Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2002-2012 (Pemda, 2002). Hasil overlay kedua peta tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui keberlanjutan lanskap sejarah kawasan terhadap rencana penggunaan lahan yang ada, sehingga dapat diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk setiap zona dalam upaya pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang yang dapat mendukung rencana tata ruang Kota Bogor pada tahap selanjutnya.

4. Sintesis

Merupakan tahapan pengolahan hasil analisis. Pada tahap ini dibuat suatu rekomendasi pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang berikut deliniasi kawasan, elemen yang perlu dilestarikan, serta tindakan yang dikenakan pada elemen lanskap sejarah pembentuk kawasan dalam upaya pelestarian lanskap sejarah kawasan Empang yang dapat mendukung perencanaan tata ruang kota Bogor.

Aspek Fisik Aspek Sosial

1. Data demografi

Rekomendasi Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Empang

Penelusuran Sejarah Perkembangan Kawasan Empang

Identifikasi Tatanan Lanskap Sejarah Kawasan Empang Saai Ini

Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Empang

Perkembangan Kawasan Empang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Kota Bogor itu sendiri. Kawasan Empang sebagai salah satu kampung atau pemukiman awal yang menjadi inti dari pertumbuhan Kota Bogor telah mengalami perubahan besar dan penggunaan lahan yang berbeda-beda sejak masa Kerajaan Pajajaran (1482-1579), masa Kolonial Belanda (1754-1945), dan masa Kemerdekaan (1945-sekarang). Letak kawasan Empang yang strategis karena dekat dengan pusat kota Bogor menyebabkan kawasan ini dipengaruhi oleh perkembangan yang cepat baik secara fisik maupun non fisik.

4.1.1 Periode Kerajaan Pajajaran (1482-1579)

Pada masa Kerajaan Pajajaran terhitung sejak tahun 1482-1579, jauh sebelum kawasan Empang menjadi salah satu kawasan pemukiman padat di Kota Bogor, wilayah yang berada di daerah sempit yang diapit oleh Sungai Cisadane dan Sungai Cipakancilan ini menjadi bagian dari pusat pemerintahan sekaligus ibukota Kerajaan Hindu yang cukup berkuasa pada masanya di Jawa Barat. Ibukota kerajaan Pajajaran itu dikenal dengan nama Pakuan.

a) Kondisi Fisik

Posisi Pakuan sebagai kota pusat Kerajaan Pajajaran ditandai dengan adanya benteng yang berfungsi sebagai pertahanan dan sekaligus batas kota. Pakuan dikelilingi benteng alam berupa tebing-tebing sungai yang terjal di ketiga sisinya, sedangkan di bagian selatan batas kota Pakuan berlahan datar dan terdapat benteng kota yang paling besar.

Berdasarkan berita Cerita Parahiyangan dalam Danasasmita (1983), pada masa pemerintahan Ratu Dewata (1535-1543) seorang pemimpin Pajajaran yang

merupakan cucu Prabu Siliwang, dituturkan bahwa “Datang na bencana musuh ganal, tambuh sangkane. Prangrang di burwan ageung”. Hal ini diartikan bahwa

“Datang bencana serangan laskar musuh yang tidak diketahui asalnya. Terjadilah

perang di alun-alun”.

Cerita Parahiyangan diperkuat oleh laporan hasil ekspedisi Abraham van Riebeck, seorang orientalis Belanda pada tahun 1709. Dalam ekspedisinya, van Riebeck menemukan alun-alun setelah ia melewati Cipakancilan dari arah Panaragan. Ia pun mencatat bahwa terdapat tiga batang pohon beringin yang menjadi salah satu kelengkapan alun-alun tradisional. Alun-alun itu membentang dari tepi Cisadane sampai ke parit yang membentang dari Lolongok sampai ke Cipakancilan. Setelah melewati parit inilah terdapat jalan masuk yang mendaki menuju benteng Kota Pakuan. Denah benteng Kota Pakuan dapat dilihat pada Gambar 4.

Pada masa itu, alun-alun luar berfungsi sebagai medan latihan keprajuritan bagi para laskar Pajajaran. Segala jenis acara keramaian umum di luar protokol keraton juga dilaksanakan di alun-alun ini, sebelum akhirnya alun-alun tersebut menjadi palagan (medan pertempuran) saat melawan laskar Banten yang ingin menguasai wilayah Pajajaran di tahun 1579 (Danasasmita, 1983).

b)Kondisi Sosial Masyarakat

Tahun 1521, menurut sensus yang dilakukan oleh petugas Keraton Demak tercatat bahwa penduduk Kerajaan Pajajaran berjumlah 48.271 jiwa (Danasasmita, 1983). Pada masa itu, ibu kota Kerajaan Pajajaran merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Demak apabila dilihat dari jumlah penduduknya. Penduduk Kerajaan Pajajaran menganut agama Hindu. Hal tersebut mengikuti kepercayaan yang dianut oleh raja-raja Pajajaran. Pengaruh agama Hindu mempengaruhi pola tata letak dan pola kehidupan masyarakat Pajajaran pada masa itu.

cukup ramai dan penting. Salah satu bandar Kerajaan Pajajaran yang terpenting dan terbaik adalah Kalapa yang dapat ditempuh kira-kira dua hari perjalanan dari pusat kota Pajajaran dengan menggunakan kapal atau perahu melalui Sungai Ciliwung.

Gambar 4. Denah Benteng Kerajaan Pajajaran (Sumber : Danasasmita, 1983)

4.1.2 Periode Kolonial Belanda (1754-1945)

tersebut merupakan gabungan dari sembilan buah kampung dan dikepalai oleh seorang bupati pribumi yang diberi gelar Demang. Setelah dihapuskannya Karesidenan Kampung Baruoleh pemerintah Kolonial Belanda, kawasan Empang mulai berkembang menjadi konsentrasi pemukiman bagi warga keturunan Arab (1835-1945).

a) Kondisi Fisik

Awal perkembangan kawasan Empang sebagai ibu kota kabupaten dimulai sejak bupati Kampung Baru, Demang Wiranata, mengajukan permohonan penyewaan Tanah Sukahati kepada Gubernur Jendral Mossel untuk dijadikan sebagai tempat kediamannya. Semula, pusat pemerintahan yang berada di Tanah Baru merupakan daerah tandus dengan ketersediaan air yang terbatas. Demang Wiranata menilai bahwa Tanah Sukahati merupakan lahan yang subur dengan ketersediaan air yang melimpah serta pemandangan Gunung Salak yang indah. Itulah alasan mengapa kawasan ini diberi nama Sukahati karena dapat membuat hati seseorang menjadi senang apabila berada di kawasan tersebut. Sejak tahun 1754, pusat pemerintahan Kampung Baru resmi berpindah dari Tanah Baru ke Sukahati.

Sebuah sketsa yang melukiskan kunjungan Gubernur Jenderal Van der Parra (1761-1775) kepada bupati Kampung Baru di Sukahati memberikan informasi bahwa bila seseorang berdiri di bawah jembatan kereta api sekarang akan tepat berhadapan dengan rumah bupati tersebut (Gambar 5).

Dokumen tanggal 18 Januari 1776 memberitakan bahwa kediaman bupati di Sukahati terletak di sebelah timur Sungai Cisadane dekat dengan muara Sungai Cipakancilan. Rumah sang bupati berdiri pada lahan yang termasuk dalam kawasan rumah Buitenzorg. Hayatullah (dalam Balebat, 2007) menyebutkan bahwa bangunan pendopo yang menjadi kediaman Bupati Kampung Baru merupakan dua bangunan besar yang dihubungkan oleh sebuah galeri dari kayu dengan lantai yang terbuat dari anyaman bambu. Bangunan pendopo bupati dibatasi oleh :

Sebelah Utara : berupa lapangan luas yang difungsikan sebagai alun-alun kabupaten. Disetiap sisi alun-alun ditanami pohon beringin (Ficus elastica). Diluar pagar alun-alun, terdapat kolam ikan besar (vijver). Masyarakat saat itu menyebut kolam ini dengan nama empang.

Sebelah Timur : berupa parit besar dan tebing terjal sisa peninggalan benteng alam Kerajaan Pajajaran. Parit tersebut dikenal dengan nama Parit Cibalok. Sementara jalan sempit yang memisahkan tebing dengan parit dikenal dengan nama Lolongok.

Sebelah Selatan : merupakan kolam yang dibuat disisi sebelah barat Parit Cibalok. Kolam tersebut kemudian dikenal dengan nama Kolam Jaya. Di seberangnya, terdapat rumah bagi penghulu dan para kerabat bupati. Tidak jauh dari sana, lebih ke arah selatan, terdapat Kampung Rawa Balong yang dijadikan tempat interniran (tahanan) yang melawan pemerintah Belanda. Diantara yang ditawan itu adalah Gusti Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Ratu Saleh dari Banjarmasin beserta keluarganya. Sampai saat ini, bekas pemukiman para tawanan Belanda diabadikan menjadi nama sebuah gang, yaitu Gang Banjar.

Sungai Cisadane terdapat Kampung Kaum sebagai tempat tinggal para petugas masjid (marbot).

Tanggal 28 Oktober 1763 dikeluarkan akte resmi pembentukan Karesidenan Kampung Baru (Regentscape Buitenzorg) yang setingkat dengan kabupaten. Sejak tahun 1770, nama Empang sudah mulai muncul dan masyarakat lebih sering menyebut kawasan ini dengan nama Empang. Sebutan ini berangsur-angsur mendesak nama Sukahati. Dokumen tanggal 28 November 1815 secara resmi sudah menyebut kawasan ini dengan nama Empang (Soelaeman, 2004). Kegiatan pemerintahan Kampung Baru berpusat di alun-alun Empang. Konsep alun-alun berkembang sebagai identitas pusat pemerintahan bagi kota-kota di Jawa pada masa Kolonial Belanda (Mustapa, 2010).

Pada masa pemerintahan Demang Aria Natanegara (1761-1789) dibangun saluran air dari Empang menuju Kedungbadak yang sangat penting bagi perkembangan pertanian. Demang Aria Natanegara membangun bendungan pada muara Sungai Cipakancilan dan menyalurkan alirannya melalui kanal buatan. Sejak tahun 1775 aliran Sungai Cisadane dipecah menjadi dua dengan Sungai Cipakancilan. Pengalihan aliran air membentuk Empang Pulo. Aliran Sungai Cipakancilan dipecah kembali dengan kanal Cidepit dan selanjutnya aliran air tersebut disalurkan menuju Sungai Ciliwung. Saluran air dan bendungan yang diselesai dibuat tahun 1776 merupakan penerapan teknologi maju pengelolaan air karya bangsa pribumi yang dibangun tanpa campur tangan pemerintah kolonial Belanda (Danasasmita, 1983).

Pada awal abad ke-19, belum terdapat bangunan megah berupa masjid yang berada di sebelah barat alun-alun. Dari lukisan karya R. Toelar yang dibuat tanggal 18 April 1847 (Gambar 6), didapat informasi bahwa di wilayah Empang, yang dicirikan oleh Gunung Salak, saat itu baru terdapat bangunan kecil dengan atap berundak yang diidentifikasi sebagai sebuah surau (Iskandar, 2010). Surau tersebut merupakan cikal bakal Masjid Agung Empang yang ada sekarang.

pedagang asing untuk ikut berdagang di Buitenzorg. Oleh pemerintah Belanda para pedagang asing dimasukan ke dalam golongan timur asing (vreemde oosterlingen) yang kedudukannya lebih tinggi dari golongan pribumi (inlanders) (de Jonge, 2000).

Gambar 6. Lukisan R. Toelar Tahun 1843 (Sumber : Tropenmuseum, 2010)

Perbedaan penggolongan ini bertujuan untuk menjaga agar bangsa pribumi tidak mendapatkan pengaruh berbahaya dari keberadaan bangsa timur asing. Untuk itu, maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang mengatur pembagian zona pemukiman berdasarkan etnis. Kebijakan tersebut dikenal dengan wijkenstelsel yang mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur Jendral Belanda J.J Rochussen tahun 1835. Mereka membagi tanah jajahan kedalam tiga zona, yaitu zona satu untuk bangsa Eropa, zona dua untuk bangsa Timur Asing, dan zona tiga untuk bangsa Pribumi (Gambar 7).

Gambar 7. Pembagian Zona Etnis di Buitenzorg Tahun 1745-1845 (Sumber : Universitas Parahyangan, 1985/86)

Bersamaan dengan diberlakukannya zona pemukiman di Buitenzorg, pemerintah Belanda juga mengeluarkan peraturan yang melarang mendirikan warung, toko, ataupun pasar di kawasan Empang. Akibat peraturan tersebut, para pedagang Arab menjual barang dagangannya secara berkeliling dari rumah ke rumah. Mereka tidak memiliki toko seperti orang Cina di wilayah pemukimannya (de Jonge, 2000).

Tahun 1870, Ratu Belanda mengeluarkan besluit (keputusan) yang menyebutkan bahwa pusat pemerintahan Hindia-Belanda dipindahkan dari Batavia (Jakarta) ke Buitenzorg (Bogor). Dengan adanya keputusan tersebut, tata pemerintahan pun berubah. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1872 Karesidenan Kampung Baru dihapuskan. Sejak itu, banyak dari para kerabat bupati memilih untuk pindah dan bermukin di kawasan luar Empang seperti di Batutulis (Hayatullah, 2007).

Masjid Kabupaten dipugar pada tahun 1873 menjadi bangunan permanen berbentuk joglo yang memiliki menara berundak dua tingkat. Dalem Shalawat menghibahkan tanah miliknya untuk menambah lahan masjid, alun-alun, dan lahan untuk pemakaman bagi para bupati dan kerabatnya yang telah wafat. Tanah wakaf tersebut terletak tidak jauh dari pintu air Pulau Empang. Salah satu tokoh agama keturunan Arab bernama Ismail bin Alaydrus, mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid baru yang saat ini dikenal dengan nama Masjid At Taqwa, guna menampung jamaah Masjid Kabupaten yang jumlahnya semakin meningkat. Tanah wakaf tersebut terletak 200 M arah utara Masjid Kabupaten.

Gambar 8. Perkembangan Pemukiman di Buitenzorg Tahun 1845-1945 (Sumber : Universitas Parahyangan, 1985/86)

Keberadaan makam Habib Abdullah bin Moehsin al-Attas menarik banyak peziarah dari luar Buitenzorg berdatangan ke kawasan Empang. Perkembangan kawasan Empang sejak awal abad ke-20 sampai dengan akhir masa pemerintahan Belanda dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

b)Kondisi Sosial Masyarakat

Sampai dengan awal abad ke-20, keberadaan komunitas Arab walaupun dalam jumlah sedikit membentuk komunitas khas yang berbeda dengan komunitas lainnya di Buitenzorg. Orang Arab menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Kampung Baru. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan orang pribumi dan menyatukan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam komunitas Arab, terdapat dua golongan masyarakat yang dibedakan berdasarkan statusnya, yaitu golongan sayyid dan golongan non-sayyid. Golongan sayyid adalah golongan yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dari keturunan al-Husein. Orang Arab yang masuk dalam golongan sayyid tidak berprofesi sebagai pedagang ataupun petani. Mereka aktif berperan dalam penyebaran Agama Islam dan bergelar Habib (untuk laki-laki) dan Hababah (untuk perempuan). Kata sayyid digunakan sebagai keterangan pada nama seorang Arab dan bukan merupakan sebuah gelar (van den Berg, 2010). Salah satu tokoh penting dari golongan sayyid yang memiliki pengaruh dalam penyebaran Agama Islam di Empang adalah Habib Abdullah bin Mukhsin al-Attas. Jamiatul Khair merupakan perhimpunan bagi golongan sayyid yang terbentuk sejak tahun 1905.

Kebijakan pemerintah Belanda yang memberlakukan zona pemukiman (wijkenstelsel) dan surat ijin keluar kawasan pemukimannya (passen-stelsel) membatasi ruang gerak orang Arab. Pengurusan surat ijin dilakukan oleh kepala kelompok komunitas Arab berpangkat Kapiten yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jendral Belanda. Kebijakan tersebut menghambat perkembangan bisnis para pedagang Arab.

Pada tahun 1885, dilakukan sensus khusus dan rinci oleh pemerintah Belanda pada setiap Karesidenan tempat bermukim orang Arab di Jawa dan Madura. Saat itu, wilayah Buitenzorg secara administratif masih berada di bawah pemerintahan karesidenan Batavia. Sehingga sensus yang dilakukan pada tahun 1859, 1870, dan 1885 merupakan jumlah dari Karesidenan Batavia yang meliputi wilayah Batavia (sekarang Jakarta), Mr. Cornelis (sekarang Jatinegara), Buitenzorg (sekarang Bogor), dan Tanggerang (Tabel 5).

Tabel 5. Jumlah Orang Arab di Batavia Tahun 1859-1885

No. Tahun Jumlah Orang Arab

1. 1859 312 jiwa

2. 1870 952 jiwa

3. 1885 1662 jiwa

Sumber : van den Berg (2010)

Dari sensus tahun 1885, didapat data yang lebih terperinci. Diketahui bahwa jumlah orang Arab yang bermukim di Karesidenan Buitenzorg sebesar 97 jiwa. Orang Arab yang lahir di Arab berjumlah 31 jiwa dan semuanya adalah laki-laki. Sementara orang Arab yang lahir di Indonesia berjumlah 66 jiwa, dengan rincian 12 orang laki-laki, 15 orang perempuan, dan 39 orang anak-anak (van den Berg, 2010). Jumlah orang Arab semakin bertambah karena adanya pernikahan dengan orang pribumi dan banyaknya orang Arab baru yang datang langsung dari Arab. Istilah muwalad digunakan untuk keturunan Arab yang keluarganya telah lama tinggal di Indonesia dan wulaiti digunakan untuk orang Arab yang baru datang dari negeri asalnya.

tersebut menyertai pergeseran batas sosial dan budaya. Setelah beberapa generasi, terjadi asimilasi budaya Arab dan Sunda. Budaya Arab yang pertama mulai luntur adalah penggunaan bahasa Arab, kemudian ciri khas berpakaian, dan terakhir penggunaan nama keluarga (van den Berg, 2010).

4.1.3 Periode Kemerdekaan (1945-sekarang)

Setelah Indonesia merdeka, Buitenzorg mengalami tiga fase perkembangan kota yaitu fase pertama (1945-1965), fase kedua (1965-1995), dan fase ketiga (1995-sekarang) yang berpengaruh pada perkembangan kawasan Empang.

a) Fase Pertama Periode Kemerdekaan (1945-1965)

Fase pertama periode kemerdekaan, Buitenzorg berubah nama menjadi Kota Besar Bogor berdasarkan UU No. 16 tahun 1950 dan pada tahun 1957 berubah menjadi Kota Praja Bogor berdasarkan UU No. 1 tahun 1957. Kota Praja Bogor meliputi 2 sub-distrik dan tujuh desa. Empang merupakan salah satu dari tujuh desa yang ada terbentuk pada fase pertama periode kemerdekaan.

(1) Kondisi Fisik

Berdasarkan peta tahun 1946 (Gambar 11), dapat diketahui keberadaan lahan terbangun di kawasan Empang mulai mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Pemukiman penduduk yang awalnya terpusat di sekitar alun-alun mengalami perkembangan. Pembangunan pemukiman baru bergerak ke arah selatan dan berorientasi ke jalan. Selain pemukiman, penggunaan lahan terbangun mulai beragam seperti adanya bangunan sebagai sarana pendidikan, sarana peribatan, dan jalan.

(2) Kondisi Sosial Masyarakat

Letak Empang yang dekat dengan pusat kota dan pusat perdagangan pada fase pertama periode kemerdekaan menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermukim di kawasan ini. Hal tersebut memberikan pengaruh bagi perkembangan penduduk baik dari segi sosial maupun ekonomi. Selain itu lancarnya komunikasi dan transportasi antara Kota Praja Bogor dengan kota lain seperti Jakarta mendukung kelancaran kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang Arab.

b) Fase Kedua Periode Kemerdekaan (1965-1995)

Fase kedua periode kemerdekaan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor menggantikan nama Kota Praja Bogor sejak berlakunya UU No.18 Tahun 1965 dan UU No.5 tahun 1974. Pada fase ini, Kotamadya DT II Bogor terdiri atas 5 Kecamatan dan 16 lingkungan/desa.

(1) Kondisi Fisik

Secara administratif, Empang masuk dalam wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya DT II Bogor. Luas wilayah Empang adalah 83,4 Ha dan terdiri atas 61 RT dan 10 RK. Batas administrasi Lingkungan Empang sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Cipakancilan Sebelah Timur : Lingkungan Bondongan Sebelah Selatan : Lingkungan Batutulis Sebelah Barat : Sungai Cisadane

Pembangunan fasilitas pendidikan formal ataupun non formal banyak dilakukan. Tahun 1966 dan 1970 secara resmi dibuka SMP Al Irsyad menyusul kemudian SMA Al Irsyad. Balai Pengobatan Umum yang terletak di Jalan Lolongok berdiri pada tahun 1980. Pada fase kedua kemerdekaan mulai bermunculan industri berskala kecil hingga menengah. Industri kerupuk (saat ini diabadikan menjadi nama sebuah gang yaitu Gang Kerupuk) dan kain tenun sebagai bahan dasar kain batik merupakan industri kecil hingga menengah yang ada di Empang.

Masjid At Taqwa mengalami perombakan dan penambahan luas lahan. Bangunan masjid lama digantikan dengan bangunan baru yang modern. Hal tersebut telah menghilangkan nilai sejarah yang terdapat pada bangunan lama. Wakaf tanah untuk perluasan Masjid At Taqwa diperoleh dari hibah almarhum Ali Azzan Azdat yang terletak di belakang masjid dengan luas 100 M2 (Batarfie, 2003).

(2) Kondisi Sosial Masyarakat

Jumlah penduduk Empang pada fase kedua periode kemerdekaan, menurut data tahun 1980 (BPS, 1980) adalah 17.415 jiwa. Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah administrasi adalah 209 jiwa/Ha. Lingkungan Empang tergolong memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat untuk bermukim mendekati pusat kota.

Keberadaan orang Arab memberikan pengaruh dalam perkembangan kawasan Empang. Orang Arab membangkitkan kegiatan perekonomian dengan adanya industri rumah tangga, seperti industri kain tenun dan industri kerupuk. Saudagar Arab yang kaya akan menyumbangkan kelebihan uangnya kepada masjid, sekolah, atau yayasan keagamaan untuk pembangunan lingkungannya (van den Berg, 2010).

c) Fase Ketiga Periode Kemerdekaan (1995-sekarang)

menjadi Kota Bogor. Pada fase ini, Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan (Bappeda, 2005).

(1) Kondisi Fisik

Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Berdasarkan Data Monografi Kelurahan Empang Tahun 2009, diketahui bahwa Kelurahan Empang terletak antara 106047’40” BT sampai 6036’26” LS. Kelurahan Empang berjarak 2 km dari pusat pemerintahan Kota Bogor. Luas wilayah Kelurahan Empang sebesar 79 Ha, terdiri atas 20 RW dan 116 RT (Gambar 12), dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Cipakancilan Sebelah Timur : Kelurahan Bondongan Sebelah Selatan : Kelurahan Batutulis Sebelah Barat : Sungai Cisadane

Iklim

Kondisi iklim di Kelurahan Empang memiliki suhu rata-rata tiap bulan 260C dengan suhu tertinggi 30,40C dan kelembaban udara 70%. sedangkan suhu terendah 21,80C dan curah hujan rata-rata sekitar 4000-4500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli.

Ketinggian dan Topografi

Kelurahan Empang terletak pada ketinggian antara 200-300 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kelurahan Empang sebagian besar atau 81 % (64 Ha) terletak pada ketinggian antara 201-250 m di atas permukaan laut. Sementara 18 % (15 Ha) dari luas wilayah keseluruhannya terletak pada ketinggian antara 251-300 m di atas permukaan laut. Kelurahan Empang berada di dataran rendah dengan keadaan topografi berlembah dan datar. Topografi Kelurahan Empang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Topografi Kelurahan Empang No. Kemiringan

Lahan

Kategori Luas (Ha) Jumlah (%) dari Luas Keseluruhan

1. 0-2 % Datar 52,24 66 %

2. 25-40 % Curam 26,26 34 %

Sumber : BPS Kota Bogor (2009)

Tanah dan Geologi

Jenis tanah di wilayah Kelurahan Empang terbagi kedalam dua jenis, yaitu tanah aluvial kelabu dan tanah latosol coklat kemerahan. Seluruh wilayahnya memiliki kepekaan tanah terhadap erosi yang termasuk dalam kategori agak peka dengan tekstur tanah halus (2,96 Ha) dan agak kasar (76,04 Ha).