PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TESIS

OLEH : IDWAR 077033013/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

Oleh : IDWAR 077033013/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

Judul Tesis : PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nama Mahasiswa : Idwar Nomor Induk Mahasiswa : 077033013

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Menyetujui Komisi Pembimbing :

(Dr. Fikarwin Zuska) (Dra. Syarifah, M.S)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S) (Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

Telah diuji pada

Tanggal : 15 Maret 2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Fikarwin Zuska Anggota : 1. Dra. Syarifah, M.S

PERNYATAAN

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam

naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Medan, Februari 2010

ABSTRAK

Gangguan kesehatan jiwa masyarakat akibat konflik dan bencana alam di kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan secara terpadu dan komprehensif. Di kota Langsa pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan jiwa belum mengatasi masalah gangguan jiwa di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analisis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam menangani penderita gangguan jiwa di Kota Langsa, dan informan dari penelitian ini terdiri dari keluarga, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan.

Hasil penelitian perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa hampir sama. Persepsi di masyarakat bahwa gangguan jiwa terjadi karena “guna-guna” (personalistik), sehingga tindakan awal pencarian pengobatan secara tradisional dengan menggunakan dukun. Pengobatan dengan berbagai dukun ternyata tidak memberikan kesembuhan, kemudian masyarakat menggunakan sistem medis modern, yaitu berobat ke sarana kesehatan. Pengobatan dengan medis modern memberikan kesembuhan, tetapi setelah penderita gangguan jiwa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat kembali mengalami kekambuhan. sehingga pada akhirnya penanganan terakhir yang dilakukan oleh keluarga adalah dengan merantai, mengurung di kamar dan memasung.

Disarankan kepada petugas kesehatan perlu peningkatan kerjasama dengan keluarga penderita gangguan jiwa tentang cara-cara perawatan ataupun penanganan penderita gangguan jiwa, sehingga setelah penderita kembali ke rumah metode perawatan dapat dilanjutkan oleh keluarga. Selain itu dilakukan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, agar dapat mengubah stigma terhadap penderita gangguan jiwa.

ABSTRACT

Mental health disorder in the community resulted from military conflict and natural disaster in the area of Langsa city has been increased that becomes a challenge faced by the health workers in doing an integrated and comprehensive in handling it. Utilization of mental health care facilities had not overcome the problem of mental disorder in the community of Langsa city.

This is qualitative research with content analysis. The objective of this research was to analyze the behavior of community in managing the skizofrenia patient in Langsa city. The technique in data collection used observation and in-depth interview, and informants of this study consisted of families, community leaders and officers of health

The result of the research showed that the behavior of community in managing the skizofrenia patient were almost similar. The perception of the community regarding the skizofrenia were caused by magician influence (personalistic) and usually they seek out the help form magician. The treatment using modern medical may caused the recovery, and being returning to his families, the disease again. Consequently, seeing the disease suffered, the families put the sufferer on the chain and even put the sufferer on special room.

It is suggested for health officers to maintain good cooperation with the families of the sufferer related to the ways to manage the patient. It is intended that being returned home, the methode can be applied by the families. In addition, health officers should give counseling for the community, especially for the surrounding people of the patient, to the change the stigma of the people to the patient and to treat the patient well to prevent the incurrence.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat

dan rahmat serta pertolonganNya yang berlimpah sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul “Perilaku

Masyarakat dalam Penanganan Gangguan Jiwa di Kota Langsa Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Tahun 2009”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara.

Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, yaitu

Prof. Dr.dr.Syahril Pasaribu, DTM&H, M,Sc (CTM), Sp.A(K).

Selanjutnya kepada Dr. Drs. Surya Utama, M.S, selaku Dekan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan Ketua Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara,

dan juga kepada Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M, selaku Sekretaris Program

Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Fikarwin Zuska, selaku ketua

komisi pembimbing dan Dra. Syarifah, M.S, selaku anggota komisi pembimbing

yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing, mengarahkan dan

meluangkan waktu untuk membimbing penulis mulai dari proposal hingga penulisan

tesis selesai.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M

dan Ferry Novliadi, S.Psi, M.Psi, selaku penguji tesis yang dengan penuh perhatian

dan kesabaran membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu untuk

membimbing penulis mulai dari proposal hingga penulisan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih juga kepada Junaidi, S.K.M, M.Kes selaku Kepala

Dinas Kesehatan Kota Langsa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk

melakukan penelitian di Puskesmas Wilayah Kota Langsa.

Terima kasih juga kepada para dosen dan staf di lingkungan Program Studi S2

Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara.

Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada Ayahanda (Alm) Ishaq Bin

Budiman dan (Alm) Khomariah Binti Thahir atas segala jasanya sehingga penulis

selalu mendapatkan pendidikan terbaik

Teristimewa buat istri tercinta Cut Soraya, S.K.M. dan ananda tersayang

Cut Idsy Sona Pasha, Muammar Afdhally dan Muammar Afdhylla yang penuh

menunggu, memotivasi dan memberikan dukungan moril agar bisa menyelesaikan

pendidikan ini.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan

kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan

harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

Medan, Februari 2010

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Idwar lahir pada tanggal 17 Agustus 1971 di Kota Sigli, anak ketiga dari tujuh

bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) Ishaq Bin Budiman dan Ibunda (Alm)

Khamariah Binti Thahir.

Pendidikan formal penulis, dimulai dari pendidikan sekolah dasar di Sekolah

Dasar Negeri Nyong Lueng Putu selesai tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama di

SMP Negeri Lueng Putu selesai tahun 1986, Sekolah Menengah Umum Negeri I

Lueng Putu selesai tahun 1989, Program Akademi Keperawatan Fakinah Banda Aceh

selesai tahun 1994, melanjutkan S-1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Padjadjaran Bandung selesai tahun 2000.

Mulai bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Tengku Fakinah Banda Aceh

tahun 1994 sampai 1996 sebagai karyawan biasa, kemudian bekerja pada Akademi

Keperawatan Cut Nyak Dien Langsa pada mulai 1 Maret 1996 sampai 2010. Sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Poltekkes Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001.

Pada tanggal 13 Januari tahun 2001, penulis menikah dengan Cut Soraya,

S.K.M. anak kelima dari lima bersaudara anak dari Bapak Rusli dengan Syarifah

Hamidah, dan penulis dikaruniai tiga orang putra/putri bernama Cut Isdy Sona Pasha,

Muammar Afdhylla dan Muammar Afdhally.

Tahun 2007 penulis mengikuti pendidikan lanjutan di Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat, minat Studi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas

DAFTAR ISI BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian... 19

3.2. Lokasi dan waktu penelitian... 20

3.3. Pemilihan Informan... 20

3.4. Metode Pengumpulan Data ... 22

3.5. Prosedur Penelitian ... 23

3.6. Metode Analisis Data... 25

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Gambaran Umum Kota Langsa... 27

4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan... 27

4.1.2. Pendidikan dan Sosial Ekonomi ... 28

4.2. Objek Penelitian ... 30

4.2.1. Miah ... 30

4.2.2. Aini... 33

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Penyebab Gangguan Jiwa ... 43

5.2. Perilaku Masyarakat Dalam Penanganan Penderita Gangguan Jiwa ... 47

5.2.1. Mengurung ... 50

5.2.2. Merantai ... 53

5.2.3. Memasung ... 55

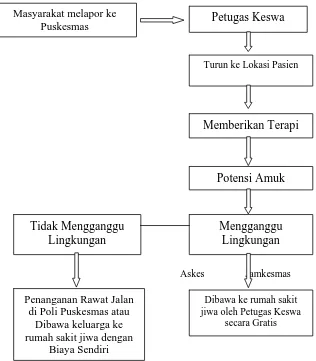

5.3. Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Oleh Pemerintah.... 61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan ... 71

6.2. Saran ... 72

DAFTAR PUSTAKA ... 74

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah

Rumah Tangga dan Rata-Rata Jiwa/RT... 28

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

4.1 Miah ... 33

4.2 Aini, Rantai dan Gubuknya... 38

4.3 Iya, Rumah Orangtuanya dan Pohon Kapuk... 42

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Pedoman Wawancara... 77

2. Surat Izin Penelitian dari Dekan FKM USU Medan... 79

3. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Langsa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam... 80

4. Field Note... 81

5. Photo-photo Subjek Penelitian :... 98

- Miah dikurung... 97

- Nur’aini dirantai... 99

ABSTRAK

Gangguan kesehatan jiwa masyarakat akibat konflik dan bencana alam di kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan secara terpadu dan komprehensif. Di kota Langsa pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan jiwa belum mengatasi masalah gangguan jiwa di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analisis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam menangani penderita gangguan jiwa di Kota Langsa, dan informan dari penelitian ini terdiri dari keluarga, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan.

Hasil penelitian perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa hampir sama. Persepsi di masyarakat bahwa gangguan jiwa terjadi karena “guna-guna” (personalistik), sehingga tindakan awal pencarian pengobatan secara tradisional dengan menggunakan dukun. Pengobatan dengan berbagai dukun ternyata tidak memberikan kesembuhan, kemudian masyarakat menggunakan sistem medis modern, yaitu berobat ke sarana kesehatan. Pengobatan dengan medis modern memberikan kesembuhan, tetapi setelah penderita gangguan jiwa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat kembali mengalami kekambuhan. sehingga pada akhirnya penanganan terakhir yang dilakukan oleh keluarga adalah dengan merantai, mengurung di kamar dan memasung.

Disarankan kepada petugas kesehatan perlu peningkatan kerjasama dengan keluarga penderita gangguan jiwa tentang cara-cara perawatan ataupun penanganan penderita gangguan jiwa, sehingga setelah penderita kembali ke rumah metode perawatan dapat dilanjutkan oleh keluarga. Selain itu dilakukan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, agar dapat mengubah stigma terhadap penderita gangguan jiwa.

ABSTRACT

Mental health disorder in the community resulted from military conflict and natural disaster in the area of Langsa city has been increased that becomes a challenge faced by the health workers in doing an integrated and comprehensive in handling it. Utilization of mental health care facilities had not overcome the problem of mental disorder in the community of Langsa city.

This is qualitative research with content analysis. The objective of this research was to analyze the behavior of community in managing the skizofrenia patient in Langsa city. The technique in data collection used observation and in-depth interview, and informants of this study consisted of families, community leaders and officers of health

The result of the research showed that the behavior of community in managing the skizofrenia patient were almost similar. The perception of the community regarding the skizofrenia were caused by magician influence (personalistic) and usually they seek out the help form magician. The treatment using modern medical may caused the recovery, and being returning to his families, the disease again. Consequently, seeing the disease suffered, the families put the sufferer on the chain and even put the sufferer on special room.

It is suggested for health officers to maintain good cooperation with the families of the sufferer related to the ways to manage the patient. It is intended that being returned home, the methode can be applied by the families. In addition, health officers should give counseling for the community, especially for the surrounding people of the patient, to the change the stigma of the people to the patient and to treat the patient well to prevent the incurrence.

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tesis ini mengkaji tentang perilaku keluarga dalam penanganan penderita

gangguan jiwa (skizofrenia). Sampai saat ini penanganan penderita gangguan jiwa

masih sangat bervariasi di masyarakat. Pada umumnya keluarga-keluarga yang

memiliki anggota keluarga yang terkena penyakit gangguan jiwa akan menangani

sesuai dengan persepsi masing-masing dan merasa apa yang telah mereka lakukan

adalah sebuah upaya maksimal untuk dapat menyembuhkan si penderita.

Selain perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa, maka

tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini departemen

kesehatan, juga menjadi bagian dari kajian. Pengkajian upaya penanganan penderita

gangguan jiwa dari sisi departemen kesehatan (baik instansi Rumah Sakit Jiwa dan

Puskesmas) dikarenakan instansi tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ada beberapa alasan yang menjadi bahan pertimbangan sehingga tesis ini

memilih perilaku masyarakat dengan subjek penelitian penderita gangguan jiwa.

Gangguan jiwa adalah masalah kesehatan masyarakat. Sampai saat ini ada

kecenderungan penderita dengan gangguan jiwa jumlahnya mengalami peningkatan.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan, global burden of disease akibat masalah

kanker (5,8 persen), penyakit jantung (4,4 persen), atau malaria (2,6 persen)

(http://www.gizi.net, 2001).

Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang dilakukan Badan

Litbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1995, memperkirakan

terdapat 264 dari 1000 anggota Rumah Tangga menderita gangguan kesehatan jiwa.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini, jumlah tersebut dapat dipastikan

meningkat karena krisis ekonomi dan gejolak-gejolak lainnya diseluruh daerah.

Bahkan masalah dunia internasionalpun akan ikut memicu terjadinya peningkatan

tersebut (http://faperta.ugm.ac.id, 2002).

Angka itu menunjukkan jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa di

masyarakat sangat tinggi, yakni satu dari empat penduduk Indonesia menderita

kelainan jiwa, mulai dari rasa cemas, depresi, stres, penyalahgunaan obat, kenakalan

remaja sampai skizofrenia. Bukti lainnya, berdasarkan data statistik bahwa angka

penderita gangguan kesehatan jiwa memang mengkhawatirkan. Secara global, dari

sekitar 450 juta orang yang mengalami gangguan mental, sekitar satu juta orang di

antaranya meninggal dunia karena bunuh diri setiap tahunnya. Angka ini lumayan

kecil jika dibandingkan dengan upaya bunuh diri para penderita kejiwaan yang

mencapai 20 juta jiwa setiap tahunnya (Azwar, 2002).

Hasil penelitian Harvard dan International Organization for Migration (IOM)

pada tahun 2007 terhadap masyarakat yang terkena dampak konflik di 14 kabupaten

mengalami gejala depresi, 10 % gejala Post Traumatic Stress Disorder dan 3%

dengan gejala kecemasan lainnya.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi NAD (2007), bahwa masyarakat

yang terindikasi gangguan jiwa sebanyak 1.677 jiwa (31,12%) termasuk kategori

berat, 1.591 jiwa (29,52%) dengan gangguan neurotic dan 1.190 jiwa (22,98%)

dengan psikotik akut serta sebanyak 334 jiwa (6,20%) dengan depresi. Data tersebut

menunjukkan bahwa masih tinggi kasus gangguan jiwa di Nanggroe Aceh

Darussalam.

Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal,

baik fisik maupun mental. Keabnormalan tersebut terdiri dari gangguan jiwa

(neurosa) dan sakit jiwa (psikosa). Keabnormalan terlihat dalam berbagai gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas,

perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), histeri, rasa lemah dan tidak mampu

mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk, dan sebagainya. Menurut Darajat,

orang yang terkena gangguan jiwa masih mengetahui dan merasakan kesukarannya

dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya, sedangkan penderita psikosa

tidak ada integritas dan mereka hidup jauh dari alam kenyataan (Yosep, 2007).

Hasil studi memperlihatkan bahwa 20-24 % pasien yang datang berobat ke

pelayanan primer memperlihatkan sedikitnya satu gejala gangguan jiwa. Golberg

and Huxley (1992) menyebutkan bahwa prevalensi populasi dewasa yang mengalami

sedangkan yang berobat ke pelayanan tersier (Rumah Sakit Jiwa) hanya 23,5/1000

penduduk.

Dalam pengobatan penderita gangguan jiwa terdapat perbedaan pada setiap

masyarakat. Sebagian masyarakat New Guinea misalnya, penderita gangguan jiwa

dianggap kerasukan setan, karena itu perlu diobati dengan cara kaki dan tangannya

diikat dan kemudian diasapi sampai muntah. Di Nigeria, sebagian penderita

gangguan jiwa tinggal di rumah shaman atau dukun selama 3-4 bulan dan penderita

dirawat oleh saudaranya yang tinggal bersama si pasien di rumah dukun. Biasanya si

pasien dibelenggu dan diberi ramu-ramuan dan dukun memberikan korban binatang

pada roh gaib. Apabila si pasien sembuh, lalu diadakan upacara ditepi sungai dengan

diikuti korban darah binatang sebagai simbol membersihkan si pasien dari sakitnya

atau kelahiran kembali (Sudarti, 1986).

Akibatnya, banyak penanganan pasien gangguan jiwa yang dilakukan secara

mandiri oleh keluarga dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan prosedur

kesehatan. Sebagai contoh, sebagian warga masyarakat di Aceh melakukan

pemasungan, mengurung penderita gangguan jiwa dan memperlakukan pasien dengan

tidak manusiawi bahkan ada keluarga dengan sengaja membuang anggota keluarga

yang mengalami gangguan jiwa karena dianggap aib. Demikian juga ketika keluarga

mengetahui salah satu anggotanya mulai menampakkan gejala gangguan jiwa, maka

oleh sebagian kalangan ia dianggap kemasukan roh halus. Untuk kasus semacam ini,

masyarakat memilih membawanya ke dukun, bukan ke dokter jiwa

Di Indonesia penanganan gangguan jiwa dilakukan dengan cara dipasung oleh

sebagian kalangan. Bahkan keluarga dengan sengaja mendislokasi anggota keluarga

yang mengalami gangguan jiwa karena dianggap aib. Demikian juga ketika keluarga

mengetahui salah satu anggotanya mulai menampakkan gejala gangguan jiwa,

dianggap kemasukan roh halus. Masyarakat memilih membawanya ke dukun, bukan

ke dokter jiwa (http://www.depkes.go.id,2006).

Menurut Dinkes Prov. NAD tahun 2007, pemerintah telah melakukan berbagai

upaya untuk menanggulangi kesehatan jiwa masyarakat dan mulai dirintis pada tahun

2002 karena dikhawatirkan terjadi kecenderungan peningkatan kasus gangguan

psikologis di masyarakat akibat adanya konflik yang berkepanjangan. Kegiatan awal

yang dilakukan adalah pelatihan tenaga dokter dan perawat untuk mampu melakukan

deteksi dini gangguan jiwa di masyarakat, mampu memberikan terapi sesuai

kewenangannya dan memberikan konseling kepada klien yang dipastikan mengalami

gangguan. Kondisi pasca tsunami ternyata membuktikan bahwa trend kejadian

gangguan jiwa dan psikososial semakin meningkat.

Menurut Dinkes Prov. NAD tahun 2007, kegiatan ini diawali dengan kajian

kondisi masyarakat yang tinggal didaerah konflik dan kondisi masyarakat yang

terkena bencana tsunami. Awal Juli tahun 2006 melalui lokakarya, seminar dan

desiminasi, hasil kajian tentang kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi NAD, maka

ditetapkan suatu pendekatan Community Mental Health Nursing (CHMN) yaitu suatu

pendekatan asuhan keperawatan jiwa masyarakat yang dapat dilakukan oleh perawat

kesehatan jiwa maupun psikiatri atau dokter spesialis kesehatan jiwa (Dinkes Prov.

NAD, 2007).

Seperti diketahui, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia

(PDSKJI) menjelaskan bahwa saat ini hanya tersedia sekitar 500 tenaga medis,

seperti dokter jiwa, yang menangani 2.500 pasien. Artinya setiap dokter jiwa

menangani 5 pasien gangguan jiwa, sehingga pemantauannya lebih menjadi tidak

maksimal (Depkes RI, 2006).

Menurut Profil Dinkes Kota Langsa tahun 2007, hal ini dapat dilihat dari data

kasus yang sudah mendapatkan tindakan asuhan keperawatan oleh petugas

Community Mental Health Nursing (CMHN) adalah hanya 3.656 kasus (47%) (Profil

Dinkes Provinsi NAD, 2007). Di Kota Langsa tahun 2006 diketahui bahwa jumlah

penderita gangguan jiwa yang ditangani oleh CHMN sebanyak 42%.

Saat ini jumlah pasien yang dipasung sekitar 133 orang dan sebanyak 62 kasus

yang ditangani sudah dilepas dari pasungannya (Dinkes Prov. NAD, 2007). Kepala

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NAD, Saifuddin memperkirakan saat ini terdapat sekitar 100

orang penderita gangguan jiwa yang bertahun-tahun terpasung akibat kondisi

keuangan keluarganya memprihatinkan. Faktor kemiskinan dan rendahnya

pendidikan keluarga merupakan salah satu penyebab pasien gangguan jiwa berat

hidup terpasung. Para penderita gangguan jiwa berat yang terpasung itu di antaranya

banyak ditemukan di Kabupaten Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Utara serta

Di Kota langsa pada tahun 2006 dijumpai sebanyak 116 kasus penderita

gangguan jiwa dan yang sudah ditanggani 57 kasus sementara jumlah kasus yang

dipasung sebanyak 3 orang (Dinkes Kota Langsa, 2007).

Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih di

Kota Langsa bulan Mei 2007, salah satu penyebab masih tingginya penanganan

pengobatan jiwa dengan cara dipasung adalah karena tingkat sosial ekonomi dan

pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kekhawatiran keluarga terhadap

perilaku pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya adalah perilaku mengamuk dan

melukai orang lain. Sementara untuk membawa mereka ke rumah sakit, tidaklah

mungkin karena biaya dan tempat pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang perilaku

masyarakat dalam penanganan gangguan jiwa di Kota Langsa Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian

yaitu bagaimanakah masyarakat Aceh baik keluarga atau pemerintah menangani

pasien gangguan jiwa yang semakin lama semakin meningkat. Yang dipicu oleh

konflik dan modernisasi serta keterbatasan fasilitas yang tidak merata, walaupun

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis perilaku masyarakat Aceh baik keluarga atau pemerintah

dalam menangani pasien gangguan jiwa yang semakin lama semakin meningkat, yang

dipicu oleh konflik dan modernisasi serta keterbatasan fasilitas yang tidak merata

walaupun alokasi dana dan pelatihan sudah sering dilakukan, dalam penanganan

penderita gangguan jiwa di Kota Langsa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Sebagai bahan informasi bagi lokasi penelitian tentang perilaku

masyarakat Kota Langsa dalam penanganan penderita gangguan jiwa.

1.4.2. Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam melakukan

penelitian kualitatif tentang perilaku masyarakat dalam penanganan

penderita gangguan jiwa.

1.4.3. Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan terutama dokter dan

perawat jiwa agar mengetahui cara-cara masyarakat dalam penanganan

penderita dan dapat meningkatkan asuhan keperawatan terutama di

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,

sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respons/reaksi seorang individu terhadap

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, (Sarwono, 2007.

Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Dari

batasan ini dapat diuraikan lagi bahwa reaksi manusia dapat berbentuk

macam-macam yang pada hakekatnya digolongkan menjadi dua yakni dalam bentuk pasif

(tanpa tindakan nyata atau abstrak) dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit).

Pada dasarnya perilaku dapat diamati melalui sikap dan tindakan juga dalam sikap

potensial yakni dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi (Notoatmodjo,

2003).

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,

sikap dan tindakan (Sarwono, 2004).

Umumnya perilaku dapat diramalkan jika kita tahu bagaimana orang

menangkap (mempersiapkan) situasi dan apa yang penting baginya. Sementara

perilaku mungkin tidak tampak rasional bagi orang luar, ada alasan untuk menyakini

oleh mereka. Sering seorang pengamat melihat perilaku sebagai tak rasional karena

pengamat itu tidak mempunyai akses ke informasi yang sama atau tidak

mempersepsikan lingkungannya dengan cara yang sama (Robbins, 2001).

Skiner dalam Notoatmodjo (2003) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa

perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari

luar). Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap

organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon.

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat

dibedakan menjadi dua :

1. Perilaku tertutup (covert behavior)

Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup

(covert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian,

persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang

menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

Oleh sebab itu disebut covert behavior atau unobservable behavior.

2. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau

terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut jelas dalam bentuk tindakan atau

praktek (practice) yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

2.2. Penanganan Gangguan Jiwa

Masalah gangguan jiwa merupakan perubahan pada fungsi jiwa yang

menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitan pada

individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial (Depkes, 2003).

Istilah-istilah perilaku abnormal, perilaku maladaptive, gangguan mental, psikopatologi,

gangguan emosional, gangguan kejiwaan, gangguan perilaku. Gangguan mental dan

ketidakwarasan sering dipakai bergantian dan secara umum menunjuk pada gejala

yang sama. Gangguan mental menunjuk pada semua bentuk perilaku abnormal mulai

dari yang ringan sampai dengan yang melumpuhkan (Badran, 2005).

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan adanya

perubahan dalam berfikir, suasana hati, atau perilaku (atau gabungan darinya) yang

berkaitan dengan distress dan/atau kerusakan fungsi. Sedangkan kesakitan jiwa

merupakan suatu istilah yang secara umum mengacu pada setiap gangguan jiwa yang

terdiagnosis. Penderita kesakitan jiwa mengalami gangguan organik atau metabolik

(biokimia) yang menghambat mereka untuk berfungsi secara efektif dan bahagia di

dalam masyarakat (McKenzie dkk,2007).

Menurut Maramis (2007), gangguan mental, disebut juga gangguan mental,

atau gangguan jiwa, adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi mental.

Gangguan mental adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi,

proses berpikir, perilaku dan persepsi (penangkapan panca indera). Penyakit mental

mental pada mengenai setiap orang, tanpa mengenai umur, ras, agama, maupun staus

sosiap-ekonomi. Penyakit mental bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi.

Untuk dapat memahamki lebih baik terhadap bagaimana dikatakan gangguan

jiwa, maka ada baiknya untuk memahami bagaimana sebenarnya dikatakan seseorang

yang sehat jiwa. Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan

perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan

perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan jiwa

mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperahtinkan semua segi-segi

dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi dapat

disimpulkan bahwa keshatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan

merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental dan sosial

individu secara optimal dan yang selaras dengan perkembangan orang lain.

2.3. Penggolongan

Penggolongan gangguan jiwa, berdasarkan International Classification of

Diseases (IcD-X0 antara lain :

1. Gangguna mental organik

2. gangguan mental dan perilaku akibat gangguan mental simptomatik

3. Skizofrenia

4. Gangguan suasana perasaan seperti depresi, mania.

5. Ansietas (kecemasan)

7. Gangguan keperibadian dan perilaku masa dewasa

8. Retardasi mental

9. Gangguan brevaza, gangguan membaca, gangguan berhitung, autisme masa kayak

10.Gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku (Depkes, 2003)

Pedoman diagnostic dari PPDGJ-III disusun berdasarkan atas jumlah dan

keseimbangan gejala-gejala yang biasnya ditemtukan pada kebanyakann kasus untuk

dapat menegakkan statu diagnosis pasti.

Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan

penyakit / ganguan sistematik atau otak yang dapat didagnostik sendiri. Gambaran

utama gangguan mental organik adalah :

1. Gangguan fungsi kognitif, misalnya memori, daya piker, daya relajar.

2. Gangguan sensorium, misalnya gangguan kesadaran dan perhatian.

3. Sindrom dengan manifestasi yang menonjol dalam bidang persepsi, isi pikiran

dan Susana perasaan dan emosi (Maslim, 2003)

Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat merupakan gangguan

yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya (dari intoksisasi tanpa komplikasi dan

penggunaan yang merugikan sampai ganguan psikotik yang jelas dan demensi, tetapi

semua itu diakibatkan olah karena penggunan satu atau lebih zat psikoaktif.

Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan ndasar

pada kepribadian, distorsi khas proses pikir, Madang-kadnag mempunyai perasaan

afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya dan autismo

(Mansjoer, 2001).

Belait (2006) mengemukakan skizofrenia adalah suatu gangguan jira berat yang

ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan realitas

(halusinasi atau waham), afek yang tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif

(tidak mampu berpikir abstrae) serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas

sehari-hari.

Gangguan suasana perasaan merupakan kelainan fundamental dari kelompok

gangguan yang dialami diantaranya perubahan suasana perasaan (mood) atau afek,

biasanya kearah depresi (dengan atau tanpa adanya anxietas yang menyertainya) atau

kearah elasi (suasana perasaan yang meningkat)

Gangguan neurotic, gangguan somatofrom dan gangguan terkait stress,

dikelompokkan menjadi satu dengan alasan bahwa dalam sejarahnya ada hubungan

dengan perkembangan konsep neurorsis dan berbagai kemungkinan penyebab

psikologis.

Ganggguan ansietas lainnya adalah sebagai berikut :

1. Manifestasi ansietas merupakan gejala utama dan tidak terbatas pada situasi

lingkungan tetentu saja.

2. Dapat disertai gejala-gejala depresi dan obsesif, bahkan juga beberapa unsur dari

ansietes fobia, asal saja jela bersifat sekunder atau ringan (Maslim, 2003)

Gangguan disosiasit fdengan gejala utama adanya kehilangan (sebagian atau

a. Ingatan masa lalu

b. Kesadaran identitias dan pengindraan segera

c. Kontrol terhadap gerakan tubuh

Gangguan somatoform memiliki ciri utama yakni adanya keluhan gejala fisik

yagn berulang-ulang disertai dengan permintaan pemeriksaan medik.

Menurut Suliswati (2005), gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai

faktor sebagai berikut:

1. Suasana rumah, (antara lain sering bertengkar, salah pengertian di antara anggota

keluarga, kurang kebahagiaan dan kepercayaan di antara anggota keluarga).

Sehingga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada pada seorang

individu.

2. Pengalaman masa kanak-kanak. Kasih sayang yang cukup, bimbingan yang

sesuai, memberikan semangat dan disiplin merupakan hal yang penting untuk

pertumbuhan yang sehat dari seseorang. Bila tidak memadai dan terdapat

pengalaman yang tidak menyenangkan secara berulang pada masa kanak, dapat

menyebabkan gangguan jiwa pada kehidupan dewasa.

3. Faktor keturunan. Pada beberapa kasus gangguan jiwa, kemungkinan

didapatkannya anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama. Pada kasus

gangguan jiwa yang lain, tidak ditemukan seorang pun dalam keluarganya dengan

gangguan yang serupa. Kecenderungan untuk berkembangnya suatu gangguan

jiwa dapat diturunkan pada seorang individu, tetapi apakah orang tersebut akan

4. Perubahan dalam otak. Setiap perubahan dalam struktur/fungsi otak dapat

menyebabkan gangguan jiwa. Perubahan biokimiawi pada sel-sel adalah

penyebab yang umum pada gangguan psikotik.

5. Faktor lain. Bila seorang individu tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk

hidup sebagai anggota masyarakat yang diterima, dihargai, kemiskinan,

pengganguran, ketidakadilan, ketidakamanan, persaingan yang berat, diskriminasi

sosial dapat menimbulkan gangguan jiwa.

Adapun ciri-ciri gangguan jiwa (Suliswati dkk, 2005), meliputi:

1. Perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi yang bermanifestasi

sebagai kelainan bicara dan perilaku.

2. Perubahan ini menyebabkan tekanan batin dan penderitaan pada individu dan

orang lain dilingkungannya.

3. Perubahan perilaku, akibat dari penderitaan ini menyebabkan gangguan dalam

kegiatan sehari-hari, efisiensi kerja dan hubungan dengan orang lain.

Dalam pemberian pelayanan terhadap pasien gangguan jiwa, tujuan pengobatan

gangguan jiwa adalah (1) mengurangi gejala, (2) memperbaiki fungsi sosial dan

personal, (3) mengembangkan dan menguatkan dan memperkuat ketrampilan

penyesuaian diri, (4) meningkatkan perilaku yang membuat hidup seseorang lebih

baik (McKenzie,dkk,2007).

Menurut Hawari (2001) untuk pengobatan penderita gangguan jiwa telah

dikembangkan terapi yang komprehensif dan holistik, yang meliputi terapi dengan

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari penghubungan

laki-laki dan perempuan. Penghubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang

murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak

yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dimana saja

dalam satuan masyarakat manusia (Ahmadi, 1999).

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan

kesehatan mental anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan

tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, yang diberikannya

merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan

anggota masyarakat yang sehat. Agama memberikan petunjuk tentang tugas dan

fungsi orang tua dalam merawat dan mendidik anak, agar dalam hidupnya berada

dalam jalan yang benar, sehingga terhindar dari malapetaka kehidupan, baik di dunia

ini maupun di akhirat kelak (kandungan Alquran, Surat Attahrim:6). Rasulullah saw.

dalam salah satu hadisnya bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah

(tauhiidulllah), karena orang tuanyalah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (H.R. Bukhari & Muslim, dalam Panitia Mudzakarah Ulama, 1988) (Yusuf,

2005).

Tingkat ekonomi yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk

memperoleh kebutuhan yang lebih misalnya di bidang pendidikan, kesehatan,

maka menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Keadaan

sosial ekonomi (kemiskinan, orang tua yang bekerja atau penghasilan rendah) yang

memegang peranan penting dalam meningkatkan status kesehatan keluarga. Jenis

pekerjaan orang tua erat kaitannya dengan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja,

dimana bila penghasilan tinggi maka pemanfaatan pelayanan kesehatan dan

pencegahan penyakit juga meningkat, dibandingkan dengan penghasilan rendah akan

berdampak pada kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam hal

pemeliharaan kesehatan karena daya beli obat maupun biaya transportasi dalam

mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.(Zacler, dalam Notoatmodjo, 1997).

Pendapatan merupakan ukuran yang sering digunakan untuk melihat kondisi

status sosial ekonomi pada suatu kelompok masyarakat. Semakin baik kondisi

ekonomi masyarakat semakin tinggi persentase yang menggunakan jasa kesehatan.

Data Survey Kesehatan Nasional tahun (1992), memperlihatkan rata-rata penggunaan

pelayanan kesehatan berhubungan dengan meningkatnya pendapatan, baik pada pria

maupun wanita, oleh karena itu status sosial ekonomi berhubungan dengan kondisi

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang perilaku masyarakat dalam penanganan

penderita gangguan jiwa. Pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam

penanganan penderita gangguan jiwa dipengaruhi persepsi. Persepsi yang dimiliki

bervariasi pada setiap orang dan terkait dengan penghayatan subjektif. Oleh sebab itu,

pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2006)

penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memungkinkan peneliti

memahami permasalahan individu secara lebih mendalam dan kompleks,

memberikan gambaran secara holistik, disusun dari kata-kata, mendapatkan informasi

rinci yang diperoleh dari informan dan berada dalam setting alamiah.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, karena

Pendekatan fenomenologi menaruh minat pada ‘dunia kehidupan (life world)’ pribadi

individu dan kelompok, serta bagaimana life world tersebut mempengaruhi motif,

tindakan, serta komunikasi mereka (Daymon, 2001:218). Pendekatan fenomenologi

untuk melihat bahwa kenyataan bukanlah seperti apa yang tampak, tetapi kenyataan

ada di masing-masing kepala individu. Dalam penelitian ini fenomena yang ini digali

adalah fenomena penanganan penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Pemerintahan Kota Langsa, dengan alasan:

belum pernah dilakukan penelitian sejenis, banyak penderita gangguan jiwa yang

melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jasa pengobatan tradisional. Lokasi

penelitian ini juga sangat dipahami oleh peneliti, sehingga akan memudahkan bagi

peneliti untuk melakukan wawancara mendalam (indeph interview) dan pengamatan

(observation) pada setiap kasus yang menjadi subjek penelitian.

Penelitian telah berlangsung sejak Februari 2009 sampai dengan Januari 2010.

3.3. Pemilihan Informan

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002) pada peradigma alamiah,

peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing

konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri. Oleh karena itu, sampling ini

bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik

sehingga digunakan teknik snow ball. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu

yang telah ditetapkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 3 orang penderita

gangguan jiwa yang secara langsung dirawat dan ditangani oleh keluargnya.

Pengambilan objek penelitian sebanyak 3 orang berdasarkan suatu pemikiran bahwa

dalam penelitian kualitatif menuntut suatu kedalaman penggalian informasi yang

berkaitan dengan objek atau permasalahan penelitian, oleh sebab itu tidak

Informan awal dalam penelitian ini adalah orangtua atau keluarga yang dapat

memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Satuan analisisnya adalah keluarga dimana salah satu anggota keluarganya

mengalami gangguan jiwa di wilayah Pemerintahan Kota Langsa yang tercatat di

lokasi penelitian. Selain orangtua maka informan juga orang-orang terdekat yang

turut serta membantu atau mengetahui cara-cara penanganan yang diterima objek

penelitian tersebut. Sehingga, selain orangtua penderita gangguan jiwa, informan

selanjutnya adalah orang-orang yang dapat menjelaskan dan memberi keterangan atas

pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang di lapangan.

Informan lanjutan tersebut dapat tetangga, petugas kesehatan, dukun bahkan

pemilik warung yang cukup mengenal objek penelitian. Jadi tidak menutup

kemungkinan akan terus bertambahnya jumlah informan. Bertambahnya jumlah

informan didasarkan hasil analisis yang dilakukan dari setiap wawancara mendalam

yang dilakukan dengan orangtua maupun saudara, juga pengamatan terhadap objek

penelitian itu sendiri.

Hasil wawancara dan pengamatan dituangkan ke dalam bentuk ‘field note’

dan dianalisis. Analisis terus berlangsung sehingga jumlah informan lanjutan terus

bertambah sesuai dengan kebutuhan data penelitian. , sesuai kebutuhan-kebutuhan

akan informasi lanjutan untuk melengkapi data yang ada juga sebagai suatu proses

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian adalah wawancara mendalam secara

langsung terhadap infoman. Wawancara dilakukan terhadap informan dengan

mendatangi informan ke tempat tinggalnya. Observasi dilakukan terhadap objek

penelitian yang berkaitan dengan tingkah laku dan segala tindakan ataupun perlakuan

yang diterimanya.

Uji keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi data. Peneliti akan

memastikan bahwa catatan harian wawancara dengan informan dan catatan harian

observasi telah terhimpun. Kemudian dilakukan uji silang terhadap materi

catatan-catatan harian, untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara

catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. Jika ada perbedaan informasi

atau informasi tidak relevan, peneliti akan menelusuri sumber perbedaan tersebut dan

mengonfirmasi perbedaan tersebut pada informan dan sumber-sumber lainnya.

Proses trianggulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan

data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi

perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan

(Bungin, 2007:252)

Penelitian menggunakan data primer yaitu wawancara menggunakan pedoman

wawancara yang telah disusun dan data sekunder diperoleh dari Pemerintah Kota

Langsa. Bentuk pertanyaan yang digunakan pada umumnya adalah pertanyaan

terbuka, yang memungkinkan informan bebas mengekspresikan diri, menentukan

mereka pikir penting dan informasi penting yang sebelumya tidak terpikir oleh

peneliti.

Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan alat bantu yaitu alat tulis,

‘note book’ dan kamera. Data hasil pengamatan dan wawancara umumnya langsung ditulis di tempat penelitian dalam bentuk tulisan-tulisan singkat. Tulisan-tulisan

singkat ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk ‘field note’ yang lebih rinci dan

lengkap.

Alat perekam tidak selalu digunakan dalam pengumpulan data, untuk

menghindarkan kecemasan atau kecanggungan informan dalam memberikan

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Namun, sesekali alat perekam akan

digunakan untuk merekam jalannya wawancara (setelah mendapat persetujuan dari

informan dalam penggunaannya di lapangan), sehingga semua data penting yang

diungkapkan informan tidak ada yang hilang.

3.5. Prosedur Penelitian 1. Tahap Persiapan

Peneliti melakukan penyusunan pedoman wawancara berupa pertanyaan dasar

yang mencakup aspek kehidupan, latar belakang, pengetahuan gangguan jiwa dan

pandangan dalam menangani gangguan jiwa. Setelah itu peneliti menghubungi

puskesmas terdekat dan pengelola Community Mental Health Nursing (CMHN)

untuk mendapatkan informasi tentang individu yang dapat menjadi informasi

Kemudian menjumpai informan selanjutnya, begitu seterusnya sampai didapat

informan yang dianggap layak dan sesuai dengan kriteria subjek. Peneliti

kemudian memperkenalkan diri dan meminta kesediaan calon informan tersebut

untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan dalam bentuk menjawab

pertanyaan terbuka yang diajukan. Mengingat topik yang akan dibicarakan adalah

yang sensitif, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi yang ingin

digali dari calon informan. Setelah membangun rapport dan memperoleh

kesediaan calon informan untuk terlibat dalam penelitian ini, peneliti kemudian

meminta kesediaan informan untuk bertemu/menentukan jadwal wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah diadakan kesepakatan waktu dan tempat, maka peneliti mulai melakukan

wawancara. Tahap pelaksanaan penelitian, diawali dengan mempersiapkan

peralatan yang dibutuhkan, mendatangi tempat dan waktu yang sebelumnya telah

disepakati bersama. Setelah itu, wawancara dilakukan berkaitan dengan latar

belakang kehidupan, pengalaman dan hal-hal yang berkaitan tentang perilaku

masyarakat dalam penangganan gangguan jiwa. Untuk memudahkan proses

pencatatan data, peneliti menggunakan alat rekam sebagai alat bantu, agar data

yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi

sebelum wawancara dimulai, peneliti meminta izin kepada informan untuk

merekam pembicaraan/wawancara yang dilakukan. Setelah keseluruhan

wawancara selesai dilakukan, peneliti membuat verbatim dari wawancara

Data yang dikumpulkan adalah semua hasil diskusi dan observasi yang

menggambarkan situasi, perangai dan ekspresi para peserta dan ungkapan lokal

yang relevan dengan permasalahan.

3. Hambatan-Hambatan

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa hambatan di dalam

pengumpulan data-data yang diperlukan. Informasi yang ingin digali meliputi

informasi tentang masa lalu dari subjek penelitian, ada subjek penelitian yang

telah menderita penyakit gangguan jiwa cukup lama, sehingga wawancara harus

dilakukan dengan sabar sampai informan betul-betul dapat mengingatnya

kembali. Melalui cerita-cerita di masa lalu ini kemudian diperoleh informan

lanjutan, tetapi informan tersebut ada yang sudah tidak berada di tempat tersebut

sehingga peneliti harus menelusuri atau mencari informasi dimana

keberadaannya. Seperti dukun yang telah menangani penderita gangguan jiwa,

ada beberapa dukun yang sudah mencoba mengobati subjek penelitian, dukun

yang ingin dituju untuk menggali informasi darinya ternyata telah pindah,

sehingga peneliti harus kembali mewawancarai orangtua subjek penelitian dan

bertanya dukun yang lain yang pernah mengobati subjek penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

Hal yang ingin dicapai dalam melakukan analisis data kualitatif adalah

menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh gambaran

tuntas terhadap proses tersebut, serta menganalisis makna yang ada dibalik informasi,

jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan. Penganalisisan data dilakukan

dengan tehnik “on going analysis” yaitu analisis yang terjadi di lapangan berdasarkan

data-data yang diperoleh.

Sedangkan metode analisis data menggunakan metode Analisis Domain yang

dikemukakan oleh Spradley dalam Faisal (1990) yaitu tehnik analisis dengan

memberikan makna atau arti pada kata, kalimat atau ucapan sebagai alasan yang

digunakan informan ketika menetapkan suatu bentuk persepsi atau pandangannya

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Langsa 4.1.1. Letak Geografis dan Kependudukan

Kota Langsa merupakan bagian dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kota Langsa berdiri pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran wilayah dari

Kabupaten Aceh Timur. Memiliki 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat,

Langsa Timur dan Langsa Kota. Terletak pada 04o24’35,68” – 04o33’47,03” Lintang

Utara dan 97o53’14,59” – 98o04’42,16” Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan

262,41 km2, panjang garis pantai 16 km dengan batasan wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka

- Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Manyak Paryd Kab. Aceh Tamiang

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

- Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Birem Bayeum Kab. Aceh Timur

Luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga serta rata-rata

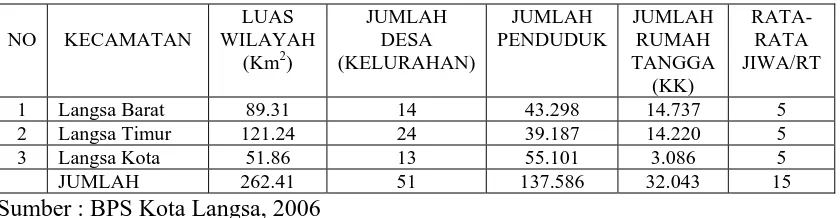

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Sumber : BPS Kota Langsa, 2006

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya

adalah kecamatan Langsa Kota. Dan, rata-rata rumah tangga memiliki anggota

keluarga sebesar 5 orang.

4.1.2. Pendidikan dan Sosial Ekonomi

Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf penduduk yang

dalam hal ini didefenisikan penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan

menulis huruf latin. Persentase penduduk Kota Langsa yang berumur 10 tahun ke atas

yang dapat membaca huruf latin di Kota Langsa tahun 2004 sebesar 24,76%.

Sedangkan penduduk Kota Langsa paling banyak berpendidikan SMU/SLTA, untuk

laki-laki sebanyak 17.680 jiwa dan perempuan sebesar 15.929 jiwa. Namun yang

tingkat pendidikannya SD/MI juga banyak yaitu sebesar 13.393 jiwa untuk laki-laki

dan sebesar 15.267 untuk perempuan (Dinkes dan Kesos, 2006:8).

Dari angka-angka di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota

Langsa sangat rendah, tingkat pendidikan yang pernah dicapai adalah SMU/SLTA.

Jumlah penduduk miskin di Kota Langsa dari tahun ke tahun terjadi

peningkatan, hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam di beberapa wilayah

di Propinsi NAD, dimana terjadi perpindahan penduduk dan rendahnya lahan

pekerjaan yang disebabkan belum pulihnya kembali situasi dan kondisi pasca

bencana alam, sehingga angka penggangguran masih cukup tinggi. Jumlah persentase

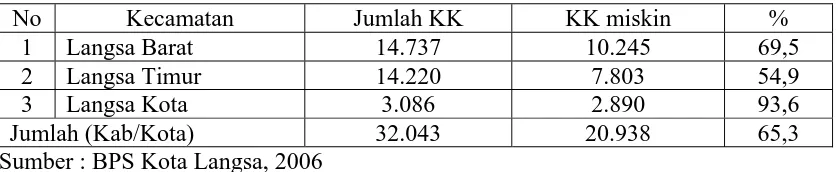

keluarga miskin di Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Persentase KK Miskin di Kota Langsa Tahun 2006

No Kecamatan Jumlah KK KK miskin %

1 Langsa Barat 14.737 10.245 69,5

2 Langsa Timur 14.220 7.803 54,9

3 Langsa Kota 3.086 2.890 93,6

Jumlah (Kab/Kota) 32.043 20.938 65,3

Sumber : BPS Kota Langsa, 2006

Dari sejumlah 32.043 rumah tangga yang ada di Kota Langsa, terdapat sebesar

20.938 keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa

di Kota Langsa jumlah keluarga miskin masih cukup besar yaitu sebesar 65,3%.

Angka ini cukup tinggi telah melebihi 50% dari jumlah penduduk sehingga dapat

dikatakan rata-rata penduduk Kota Langsa berada pada garis kemiskinan.

Hal ini dapat menjadi pemicu peningkatan penderita gangguan jiwa. Menurut

Nurdin F. Joes (Kabag Humas Pemerintah Aceh) kepada Harian Serambi (11 Maret

2009) mengatakan bahwa hampir 15.000 orang dari 4,2 juta penduduk Aceh

menderita penyakit gangguan jiwa, sehingga dengan jumlah yang demikian besar

harus dibangun sebanyak 2 buah RSJ untuk dapat menangani seluruh jumlah

penderita gangguan jiwa.

4.2. Objek Penelitian 4.2.1. Miah

Miah adalah anak pertama dari keluarga bapak Abdul Salam. Sudah sejak 12

tahun yang lalu (sejak 1998) Miah menderita gangguan jiwa. Saat ini Miah telah

berusia 25 tahun. Menurut ibunya, sejak kecil Miah tumbuh seperti anak lainnya,

bersekolah dan bermain bersama temannya. Ibu sama sekali tidak mempunyai

bayangan bahwa suatu saat Miah akan menderita gangguan jiwa seperti saat ini.

Ibu Miah menuturkan bahwa ketika Miah baru menyelesaikan pendidikan

SMA, ada seorang pria yang mempunyai perhatian yang khusus pada diri anaknya.

Miah berkenalan dengan pria ini (sebut saja bernama Agus) pada sebuah acara pesta.

Miah dan Agus saat ini sama-sama menjadi panitia penyelenggaraan pesta di

desanya. Agus kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga Miah, karena dia

sangat mencintai Miah. Namun, Miah dan keluarganya kurang memberikan respon

atas perhatian Agus karena Miah sendiri sudah memiliki pria idaman hati (sebut saja

namanya Joko), Joko memiliki pekerjaan tetap sedangkan Agus tidak. Agus sangat

kecewa dan sempat mengeluarkan kata-kata “Miah hanya untuk saya, tidak boleh

untuk pria lain”.

Hubungan Miah dengan Joko sempat berjalan setahun, namun keluarga Joko

hubungan dengan Miah. Sejak hubungan Miah dengan Joko berakhir, Miah jadi

sering duduk melamun sendiri, dan bertingkah laku yang aneh seperti memukul orang

dan berjalan sendirian tanpa tujuan.

Orangtua Miah membawa anaknya berobat secara tradisional ke paranormal

(dukun) tetapi sampai saat ini tidak satupun dukun yang dapat menyembuhkan

penyakit Miah. Menurut Dukun yang menangani Miah mengatakan dia terkena

“guna-guna” dan dukun yang mengirim “guna-guna” tersebut sangat sakti melebihi

kesaktiannya sehingga tidak mampu untuk mengobati Miah. Sampai saat ini sudah

ada sekitar 60 orang paranormal yang didatangi orangtua Miah untuk dapat

menyembuhkan anaknya, tetapi tidak satupun yang berhasil.

Orangtua Miah bahkan pernah memberikan semacam pengumuman kepada

penduduk setempat, bahwa jika ada yang dapat menyembuhkan putrinya maka

sebidang tanah milik keluarga tersebut akan diberikan sebagai upah untuk

menyembuhkan Miah. Sampai saat ini jika ditotal biaya pengobatan Miah yang sudah

dikeluarkan oleh keluarganya untuk pengobatan secara tradisional sebesar Rp.

14.000.000.-

Orangtua Miah juga telah membawa anaknya berobat ke rumah sakit. Miah

sempat tinggal di rumah sakit jiwa selama sebulan. Namun orangtuanya kemudian

membawa Miah pulang karena selama dirawat di RSJ tubuh Miah menjadi kurus dan

wajahnya membengkak akibat dipukuli oleh teman-temannya sesama penghuni RSJ.

Akhirnya Miah dibawa pulang dan dikurung di sebuah kamar di dalam rumah

Keadaan kamar tempat tinggal Miah cukup pengap dan gelap karena jendela

ditutup rapat dan tidak memiliki ventilasi. Kamar berukuran 2½ x 3 meter tersebut

berlantai semen, di atas lantai tersebut diletakkan beberapa lembar kardus bekas

tempat/kotak mie instant. Kardus tersebut menjadi alas bagi Miah untuk tidur. Di

sudut kamar ada sebuah lubang kecil berukuran 3½ inci, lubang tersebut menjadi

tempat bagi Miah untuk buang air kecil. Setiap pagi hari ayahnya menyiram lubang

tersebut, jika hendak buang air besar maka Aini biasanya akan mengedor pintu

kamarnya.

Sehari-harinya Miah tinggal di dalam kamar tersebut, dalam ruangan yang

sempit, gelap, pengap dengan aroma yang ‘sungguh’ kurang sedap. Pada

waktu-waktu tertentu, Miah suka menggedor pintu kamarnya dan berteriak-teriak minta

keluar, tetapi pada waktu tertentu lainnya, yang terdengar hanya rintihan-rintihan

halus, seolah-olah menyuarakan keletihan dan rasa putus asa yang dalam karena

terkurung.

Saat ini tidak adalagi tindakan pengobatan yang dilakukan untuk dapat

menyembuhkan Miah dari penyakit gangguan jiwa yang dideritanya. Orangtuanya

terlihat putus asa dan pasrah dengan kondisi yang dialami anaknya. Ayah Miah

merasa segala upaya telah dilakukan untuk mengakhiri penderitaan Miah, tetapi

semua mengalami kebuntuan. Membawa dan menitipkan Miah ke RSJ merupakan

sebuah pengalaman pahit, Miah menjadi bulan-bulanan pukulan teman satu kamar.

Kamar rawat inap yang sempit dan tingkat hunian melebihi kapasitas serta

korban. Membawa Miah ke dukun juga tidak memberikan hasil yang

menggembirakan, rata-rata dukun yang dikunjungi menyerah untuk mengobatinya.

Keadaan Miah dapat terlihat pada Gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1. Miah

4.2.2. Aini

Aini adalah anak ketiga dari enam bersaudara. Bersama saudara dan

orangtuanya tinggal di Desa Lhok Banie . Saat ini Aini berusia 23 tahun. Aini

memiliki pendidikan sekolah dasar. Menurut Ayah Aini, sejak kecil anaknya tumbuh

dan bertingkah laku seperti anak-anak lainnya, tidak ada hal-hal aneh atau tidak wajar

yang dilakukan Aini. Karena perekonomian keluarga yang cukup sulit maka

pendidikan Aini hanya sampai SD saja.

Pada awalnya ayah Aini bekerja sebagai nelayan di desa Pusong pada sebuah

pulau kecil, dengan sebuah boat kecil yang dimilikinya dari bantuan BRR-NAD.

merelokasikan penduduk pulau tersebut ke desa Lhok Banie. Desa Lhok Banie bukan

desa di tepi pantai sehingga ayah Aini tidak bias meneruskan pekerjaan sebagai

nelayan. Oleh karenanya beliau memutuskan bekerja sebagai tukang bangunan dan

sesekali bekerja serabutan (mocok-mocok).

Pada tahun 2004 Aini di bawa oleh salah seorang tetangganya untuk bekerja

sebagai Pembantu Rumah Tangga di kota Medan. Selama 2 tahun bekerja sebagai

PRT Aini selalu berkomunikasi dengan keluarganya, dia mengabari keadaannya dan

keluarga majikannya. Keluarga majikan Aini cukup baik, memperlakukannya seperti

keluarga sendiri, tidak ada keluhan yang disampaikan Aini ke orangtuanya.

Pada tahun 2006 Aini berkenalan dengan seorang pria (Johan) yang baru

bekerja sebagai supir di rumah majikannya. Enam bulan hubungan mereka terjalin

dengan baik. Aini yang sudah merasa yakin bahwa Johan akan bertanggung jawab

dan segera menikahinya akhirnya melakukan hubungan yang cukup jauh layaknya

suami istri. Merasa telah membuat suatu kesalahan dan khawatir akan hamil, Aini

meminta agar Johan segera menikahinya, tetapi harapan tinggal harapan, Johan selalu

menghindar bahkan akhirnya pergi tanpa diketahui kemana. Sejak itu Aini menjadi

anak yang pendiam dan berwajah murung.

Aini yang merasa bersalah dan tetap khawatir hamil akhirnya pamit pada

majikannya untuk pulang sebentar ke desanya menjenguk keluarganya. Kepada kakak

iparnya Aini menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya selama menjadi

PRT di kota Medan dan meminta kakak iparnya untuk tidak menceritakan kepada

pemarah dan memukul siapa saja yang ada disekitarnya, termasuk memukul dirinya

sendiri, suka memecahkan piring dan suka berbicara serta tertawa sendiri. Apa yang

dibicarakannya selalu kacau dan tidak jelas.

Ayah Aini merasa anaknya terkena guna-guna, tetapi atas desakan keluarga

lainnya pada Mei 2007 Aini dibawa ke Banda Aceh untuk berobat di rumah sakit

jiwa. Selama hampir 2 bulan di RSJ keadaan Aini mengalami perubahan menuju

kesembuhan, kemudian orangtua membawa pulang ke Langsa. Setelah kembali dari

rumah sakit jiwa, Aini sempat bekerja menjadi pembantu (cleaning service) di sebuah

warung nasi di Kota Langsa. Empat bulan bekerja di warung nasi, perilaku Aini

baik-baik saja, Ibu Nunik yang menjadi majikannya menuturkan :

…..”dia (Aini) kerjanya bagus, empat bulan di warung ini gak ada masalah. Kerjanya setiap hari membersihkan lantai, meja makan, dan rak tempat meletakkan makanan yang dijual. Ya namanya warung, kerjanya banyak dari pagi, siang bahkan sampe malam, gaji Aini juga lumayan kok. Cuma setelah empat bulan kerja, tiba-tiba dia minta berhenti kerja. Aku heran juga dan merasa keberatan karena Aini anak yang rajin, penurut dan bersih, pakaiannya sopan dan rapi”.

Empat bulan setelah bekerja sebagai pembantu di warung nasi, Aini mulai

menunjukkan perilaku yang aneh, setiap hari memberikan sebuah nasi bungkus

jatahnya ke anak-anak yang dijumpainya di depan warung nasi dan ketika gajian

maka Aini membelanjakan gaji untuk membeli pakaian anak-anak dan

membagikannya ke anak-anak di jalanan. Ibu Upik yng menjadi tukang masak

makanan di warung ibu Nunik, bercerita tentang Aini :

sudah lebih tiga bulan kerja di warung, sikapnya agak berubah, dia sering murung dan duduk sendirian. Aini pernah cerita kalo dulu juga dia pernah jadi pembantu, majikannya yang dulu katanya baik, gak suka marah-marah dan nyuruh-nyuruh. Di warung makan ini, majikannya suka marah dan nyuruh-nyuruh, dia bilang mau berhenti saja tapi gak dikasi sama ibu Nunik”.

Khawatir penyakit mengamuk Aini kambuh lagi, ayahnya kemudian

membawanya pulang ke rumah mereka. Setelah di rumah ayah Aini mengobati Aini

ke Paranormal, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan bahkan penyakit Aini

semakin parah.

Saat ini Aini tinggal disebuah gubuk yang dibangun dekat rumah

orangtuanya. Makan, minum dan tidur dilakukan Aini di dalam gubuk tersebut

dengan kaki yang dirantai besi.

Jika melihat gubuk Aini, terasa nuansa ‘pengucilan’ oleh keluarganya.

Khawatir Aini mengamuk dan melukai anggota keluarnga merupakan sebuah alasan

penempatan Aini ke dalam gubuk tersebut. Tetapi, gubuk tersebut bukan sebuah

tempat yang layak huni untuk manusia. Gubuk yang kecil dengan bangunan dari

bahan papan, berlantai papan yang dialasi oleh tikar usang dan beberapa helai

potongan kardus, merupakan sebuah tempat yang cukup prihatin. Gubuk ini tidak

memiliki pintu, tetapi sebuah lubang berukuran 75 x 100 cm yang merupakan akses

bagi Aini untuk keluar dan masuk gubuknya.

Keterbatasan pergerakan menyebabkan Aini lebih sering duduk di depan

‘pintu’ gubuknya, memandang orang yang lewat dengan tatapan kosong. Terkadang

luarnya. Jika anggota keluarga melihat penampilan Aini yang kurang sopan, maka

anggota keluarga akan mengingatkan atau memakaikan pakaian Aini dengan benar.

Aini makan di dalam gubuknya, makanan diantar anggota keluarganya ke

dalam gubuk Aini. Buang air kecil dilakukan Aini di gubuknya, untuk mandi dan

buang air besar biasanya Aini mengatakannya kepada ayahnya, kemudian Aini

dibawa ke kamar mandi yang letaknya tersendiri atau di luar dari rumah induknya.

Ketika mandi atau buang air besar pun, rantai besi di kaki Aini tetap terpasang dan

menyertainya kemanapun pergi, ayahnya memegang ujung lainnya dari rantai besi

tersebut dan menguncinya pada salah satu tiang kamar mandi.

Untuk lebih dapat memahami keadaan Aini dapat terlihat pada Gambar 4.2

berikut :

4.2.3. Iyan

Iyan saat ini telah berusia 23 tahun, merupakan anak kedua dari empat orang

bersaudara. Tinggal bersama orangtua dan kedua saudaranya di Idi Cut. Ayah Iyan

hanya memiliki pekerjaan “mocok-mocok” yang memberikan penghasilan tidak tetap

setiap bulannya, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja

mengurus rumah tangga dan keperluan Iyan. Abang tertua di keluarga Iyan yang saat

ini telah berusia 25 tahun dan tinggal bersama dengan mereka juga belum memiliki

perkerjaan yang memberikan penghasilan tetap setiap bulannya. Adik Iyan saat ini

berusia 15 tahun dan menjadi pelajar pada sebuah SMP di Idi Cut, sedangkan adik

Iyan yang paling kecil telah tiada.

Iyan menderita gangguan jiwa sejak berusia 16 tahun dan saat itu masih

pelajar kelas 2 pada sebuah SMA di kotanya. Saat itu propinsi Aceh masih berstatus

Daerah Operasional Militer. Pada masa kecil Iyan tumbuh seperti anak-anak

seusianya, tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menunjukkan terjadinya

gangguan jiwa. Namun, ketika ia berusia 16 tahun, Iyan pernah dipukul oleh seorang

tentara (TNI), serta saat itu sedang terjadi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) dengan penduduk setempat yang bersuku Jawa, dimana banyak penduduk

bersuku Jawa yang dibunuh oleh tentara GAM. Ayah Iyan juga bersuku Jawa,

sehingga setiap hari dia dirundung perasaan cemas akan keselamatan ayah dan

keluarganya. Kecemasan Iyan setiap hari semakin bertambah karena dia beberapa kali