Oleh: NIA ROSIANA

A14104045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

NIA ROSIANA. Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut. Di Bawah Bimbingan ANNA FARIYANTI.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan oeh besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Salah satu lapangan usaha yang memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDB yaitu tanaman perkebunan. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil minyak aromatik adalah minyak atsiri. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak atsiri menunjukan trend yang meningkat. Salah satu jenis minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah akarwangi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor utama minyak akarwangi di pasar dunia. Akar wangi sebagai salah satu tanaman perkebunan yang berekonomis tinggi selayaknya terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.

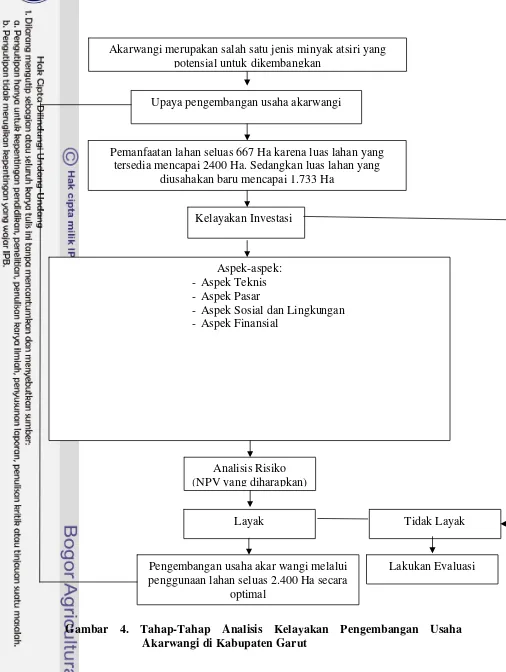

Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan 89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut (Bappeda Kab.Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas 2.400 Ha sedangkan realisasi luas tanam baru mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Leles, Kecamatan Samarang, Kecamatan Bayongbong, dan Kecamatan Cilawu. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667 Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan.

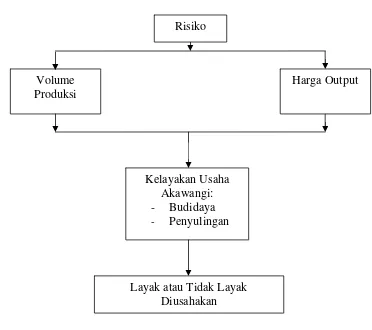

Dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi diperlukan modal yang besar untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya fluktuasi harga output dan volume produksi. Fluktuasi produksi akarwangi dan minyak akarwangi diindikasikan oleh adanya risiko dalam kegiatan budidaya dan penyulingan akarwangi. Selain adanya risiko produksi, kegiatan budidaya dan penyulingan dihadapkan pada risiko harga output. Harga akarwangi dan minyak akarwangi pada setiap kondisi berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga output yang menimbulkan adanya risiko harga output. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut dan menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut

kelayakan usaha dapat dilihat dari NPV (NetPresent Value), Net B/C (Net Benefit/Cost, IRR (Internal Rate Return, dan PP (Payback period). NPV dari setiap risiko pada kondisi tertinggi, normal, dan terendah akan diperoleh NPV yang diharapkan. Dalam hal ini, pendapatan petani dan penyuling setiap bulannya akan diketahui dari nilai NPV yang diharapkan. Selain NPV yang diharapkan, penilaian dan tingkat risiko yang terjadi pada pengusahaan akarwangi dapat lihat dari standar deviasi dan koefisien variasi kemudian dapat disimpulkan apakah pengusahaan akarwangi layak atau tidak untuk diusahakan.

Analisis aspek teknis dapat dilihat dari keadaan geografis, sumberdaya produksi, letak pasar, fasilitas penunjang, teknik budidaya, teknik penyulingan, dan produk akarwangi. Analisis aspek pasar dapat dilihat dari permintaan, penawaran, pemasaran, dan harga. Sedangkan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari manfaat yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh stakeholders.

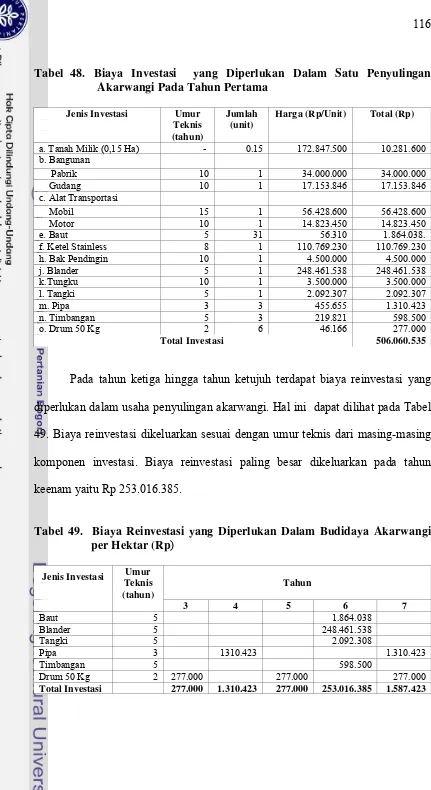

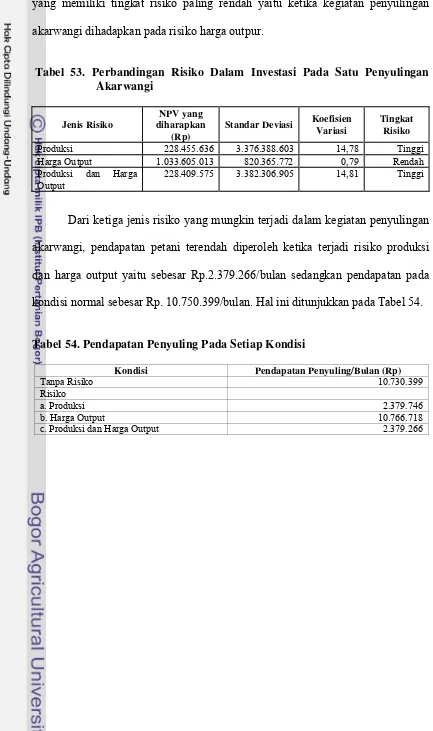

Analisis aspek finansial pada kondisi normal baik pada kegiatan budidaya maupun penyulingan layak untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan kriteria kelayakan investasi.. Pendapatan petani dan penyuling per bulannya yaitu Rp.38.727 dan Rp.10.730.399. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani masih rendah dibandingkan dengan penyuling. NPV normal pada kegatan budidaya dan penyulingan akarwangi yaitu Rp.1.394.179 dan Rp.1.030.118.304. Sedangkan IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan budidaya yaitu 13%, 1,08, dan 2 tahun 5 bulan. IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan penyulingan yaitu 99%, 4,98, dan 3 tahun 6 bulan. Kegiatan budidaya akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.929.040, Rp.590.913, dan Rp.2.220.063. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 5,65 dan 31,02 serta 10,10. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga produksi karena nilai koefisien variasi yang paling rendah. Kegiatan penyulingan akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.228.455.638, Rp.1.033.605.013, dan Rp.228.409.575. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 14,78 dan 0,79 serta 14,81. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga output karena nilai koefisien variasi yang paling rendah.

KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA AKARWANGI (Andropogon zizanoid) PADA KONDISI RISIKO

DI KABUPATEN GARUT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA PERTANIAN

pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Oleh : NIA ROSIANA

A14104045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

Kabupaten Garut

Nama : Nia Rosiana

NRP : A14104045

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS NIP. 131 918 115

Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian

Prof.Dr.Ir.Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Illahi Rabb yang selalu memberikan

lindungan dan limpahan rahmatNya sehingga penulis akhirnya dapat

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kita panjatkan

kepada Nabi Besar Muhamad SAW, keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai

kepada kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu bukti kepedulian penulis terhadap dunia

pertanian Indonesia. Selain itu, skripsi ini merupakan bukti kecintaan penulis

terhadap tanah kelahiran penulis yang terus menerus mengalami perkembangan

khususnya di dunia pertanian. Skripsi ini berjudul “Kelayakan Pengembangan

Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut”. Skripsi ini berisi mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha

akarwangi melalui pemanfaatan lahan seluas 667 Ha yang belum digunakan. Hal

dilakukan dengan menganalisis kelayakan pengembangan usaha pada kondisi

normal dan kondisi adanya risiko.

Hasil akhir dari semua analisis yang dilakukan adalah sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menetapkan

kebijakan pengembangan usaha akarwangi dengan memperhatikan risiko yang

mungkin terjadi pada kegiatan pengembangan usaha akarwangi. Bagi masyarakat

yang akan melakukan usaha akarwangi dapat mengetahui berapa besar keuntungan

yang didapatkan terkait dengan penanaman modal pada usaha ini. Selain itu,

melalui penulisan skripsi ini, penulis mampu mengembangkan daya analisis

kelayakan uasaha berdasarkan konsep studi kelayakan usaha.

Akhirnya saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua

maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Selamat membaca

semoga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah

pengetahuan bagi pembaca.

Bogor, Mei 2008

Penulis dilahirkan di Kabupaten Garut pada tanggal 3 September 1986 dari

pasangan Tato Sumarto dan Tati Sunarti. Penulis merupakan anak kedua dari tiga

bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kemala

Bhayangkari Kabupaten Garut tahun 1992. Kemudian penulis menyelesaikan

studi di SDN 1 Kamojang Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung pada tahun 1998.

Penulis menempuh pendidikan lanjutan pertama di SLTPN 2 Garut dan

menyelesaikan studi tahun 2001. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah

atas di SMUN 1 Garut tahun 2004. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut

Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada

tahun 2004 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian.

Selama menjadi mahasiwa, penulis aktif di berbagai kegiatan dan

organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra

kampus, penulis pernah aktif sebagai Anggota Biro Pers dan Jurnalistik MISETA

IPB tahun 2006-2007. selain itu, tahun 2005-2006 menjadi anggota pada Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih. Tahun 2005-2006 menjadi Anggota

dalam Marketing Community IPB. Tahun 2006-2007 menjadi Executive Secretary II International Association and Related Science Agriculture of Student

(IAAS) IPB.

Organisasi ekstra kampus yang diikuti yaitu anggota Asgar Muda

Indonesia Tahun 2006 hingga sekarang. Tahun 2004 – sekarang menjadi anggota

di Organisasi Mahasiwa Daerah (OMDA) Kabupaten Garut (HIMAGA). Penulis

kegiatan kepanitiaan di lingkar kampus IPB dan menjadi master of ceremony

(MC) dalam berbagai kegiatan. Selain itu, penulis aktif mengirimkan berbagai

esai ke universitas-universitas di Indonesia.

Prestasi-prestasi yang pernah diraih penulis selama menjadi mahasiswa di

IPB yaitu, Co Host Melancong Yuk di SCTV tahun 2007, juara II presenter berita

yang diselenggarakan BEM KM IPB bekerjasama dengan SCTV tahun 2007,

Juara II presenter berita Tahap Persiapan Bersama (TPB) IPB tahun 2004, Juara

III kegiatan presentasi business plan kewirausahaan tahun 2006, Juara III Lomba Karya Ilmiah TPB IPB tahun 2004 dan finalis tahun 2006, Juara VI lomba

menulis surat untuk menteri pertanian Indonesia tahun 2007, dan lainnya.

Selain aktif di organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, penulis juga

menjadi asisten dosen untuk kegiatan praktikum pada mata kuliah kewirausahaan

selama satu semester pada tahun 2008. Tahun 2007 penulis mengikuti kegiatan

Oleh: NIA ROSIANA

A14104045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

NIA ROSIANA. Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut. Di Bawah Bimbingan ANNA FARIYANTI.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan oeh besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Salah satu lapangan usaha yang memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDB yaitu tanaman perkebunan. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil minyak aromatik adalah minyak atsiri. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak atsiri menunjukan trend yang meningkat. Salah satu jenis minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah akarwangi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor utama minyak akarwangi di pasar dunia. Akar wangi sebagai salah satu tanaman perkebunan yang berekonomis tinggi selayaknya terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.

Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan 89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut (Bappeda Kab.Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas 2.400 Ha sedangkan realisasi luas tanam baru mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Leles, Kecamatan Samarang, Kecamatan Bayongbong, dan Kecamatan Cilawu. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667 Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi diperlukan modal yang besar untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya fluktuasi harga output dan volume produksi. Fluktuasi produksi akarwangi dan minyak akarwangi diindikasikan oleh adanya risiko dalam kegiatan budidaya dan penyulingan akarwangi. Selain adanya risiko produksi, kegiatan budidaya dan penyulingan dihadapkan pada risiko harga output. Harga akarwangi dan minyak akarwangi pada setiap kondisi berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga output yang menimbulkan adanya risiko harga output. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut dan menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut

kelayakan usaha dapat dilihat dari NPV (NetPresent Value), Net B/C (Net Benefit/Cost, IRR (Internal Rate Return, dan PP (Payback period). NPV dari setiap risiko pada kondisi tertinggi, normal, dan terendah akan diperoleh NPV yang diharapkan. Dalam hal ini, pendapatan petani dan penyuling setiap bulannya akan diketahui dari nilai NPV yang diharapkan. Selain NPV yang diharapkan, penilaian dan tingkat risiko yang terjadi pada pengusahaan akarwangi dapat lihat dari standar deviasi dan koefisien variasi kemudian dapat disimpulkan apakah pengusahaan akarwangi layak atau tidak untuk diusahakan.

Analisis aspek teknis dapat dilihat dari keadaan geografis, sumberdaya produksi, letak pasar, fasilitas penunjang, teknik budidaya, teknik penyulingan, dan produk akarwangi. Analisis aspek pasar dapat dilihat dari permintaan, penawaran, pemasaran, dan harga. Sedangkan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari manfaat yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh stakeholders.

Analisis aspek finansial pada kondisi normal baik pada kegiatan budidaya maupun penyulingan layak untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan kriteria kelayakan investasi.. Pendapatan petani dan penyuling per bulannya yaitu Rp.38.727 dan Rp.10.730.399. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani masih rendah dibandingkan dengan penyuling. NPV normal pada kegatan budidaya dan penyulingan akarwangi yaitu Rp.1.394.179 dan Rp.1.030.118.304. Sedangkan IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan budidaya yaitu 13%, 1,08, dan 2 tahun 5 bulan. IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan penyulingan yaitu 99%, 4,98, dan 3 tahun 6 bulan. Kegiatan budidaya akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.929.040, Rp.590.913, dan Rp.2.220.063. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 5,65 dan 31,02 serta 10,10. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga produksi karena nilai koefisien variasi yang paling rendah. Kegiatan penyulingan akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.228.455.638, Rp.1.033.605.013, dan Rp.228.409.575. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 14,78 dan 0,79 serta 14,81. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga output karena nilai koefisien variasi yang paling rendah.

KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA AKARWANGI (Andropogon zizanoid) PADA KONDISI RISIKO

DI KABUPATEN GARUT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA PERTANIAN

pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Oleh : NIA ROSIANA

A14104045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

Kabupaten Garut

Nama : Nia Rosiana

NRP : A14104045

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS NIP. 131 918 115

Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian

Prof.Dr.Ir.Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Illahi Rabb yang selalu memberikan

lindungan dan limpahan rahmatNya sehingga penulis akhirnya dapat

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kita panjatkan

kepada Nabi Besar Muhamad SAW, keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai

kepada kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu bukti kepedulian penulis terhadap dunia

pertanian Indonesia. Selain itu, skripsi ini merupakan bukti kecintaan penulis

terhadap tanah kelahiran penulis yang terus menerus mengalami perkembangan

khususnya di dunia pertanian. Skripsi ini berjudul “Kelayakan Pengembangan

Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut”. Skripsi ini berisi mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha

akarwangi melalui pemanfaatan lahan seluas 667 Ha yang belum digunakan. Hal

dilakukan dengan menganalisis kelayakan pengembangan usaha pada kondisi

normal dan kondisi adanya risiko.

Hasil akhir dari semua analisis yang dilakukan adalah sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menetapkan

kebijakan pengembangan usaha akarwangi dengan memperhatikan risiko yang

mungkin terjadi pada kegiatan pengembangan usaha akarwangi. Bagi masyarakat

yang akan melakukan usaha akarwangi dapat mengetahui berapa besar keuntungan

yang didapatkan terkait dengan penanaman modal pada usaha ini. Selain itu,

melalui penulisan skripsi ini, penulis mampu mengembangkan daya analisis

kelayakan uasaha berdasarkan konsep studi kelayakan usaha.

Akhirnya saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua

maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Selamat membaca

semoga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah

pengetahuan bagi pembaca.

Bogor, Mei 2008

Penulis dilahirkan di Kabupaten Garut pada tanggal 3 September 1986 dari

pasangan Tato Sumarto dan Tati Sunarti. Penulis merupakan anak kedua dari tiga

bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kemala

Bhayangkari Kabupaten Garut tahun 1992. Kemudian penulis menyelesaikan

studi di SDN 1 Kamojang Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung pada tahun 1998.

Penulis menempuh pendidikan lanjutan pertama di SLTPN 2 Garut dan

menyelesaikan studi tahun 2001. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah

atas di SMUN 1 Garut tahun 2004. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut

Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada

tahun 2004 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian.

Selama menjadi mahasiwa, penulis aktif di berbagai kegiatan dan

organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra

kampus, penulis pernah aktif sebagai Anggota Biro Pers dan Jurnalistik MISETA

IPB tahun 2006-2007. selain itu, tahun 2005-2006 menjadi anggota pada Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih. Tahun 2005-2006 menjadi Anggota

dalam Marketing Community IPB. Tahun 2006-2007 menjadi Executive Secretary II International Association and Related Science Agriculture of Student

(IAAS) IPB.

Organisasi ekstra kampus yang diikuti yaitu anggota Asgar Muda

Indonesia Tahun 2006 hingga sekarang. Tahun 2004 – sekarang menjadi anggota

di Organisasi Mahasiwa Daerah (OMDA) Kabupaten Garut (HIMAGA). Penulis

kegiatan kepanitiaan di lingkar kampus IPB dan menjadi master of ceremony

(MC) dalam berbagai kegiatan. Selain itu, penulis aktif mengirimkan berbagai

esai ke universitas-universitas di Indonesia.

Prestasi-prestasi yang pernah diraih penulis selama menjadi mahasiswa di

IPB yaitu, Co Host Melancong Yuk di SCTV tahun 2007, juara II presenter berita

yang diselenggarakan BEM KM IPB bekerjasama dengan SCTV tahun 2007,

Juara II presenter berita Tahap Persiapan Bersama (TPB) IPB tahun 2004, Juara

III kegiatan presentasi business plan kewirausahaan tahun 2006, Juara III Lomba Karya Ilmiah TPB IPB tahun 2004 dan finalis tahun 2006, Juara VI lomba

menulis surat untuk menteri pertanian Indonesia tahun 2007, dan lainnya.

Selain aktif di organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, penulis juga

menjadi asisten dosen untuk kegiatan praktikum pada mata kuliah kewirausahaan

selama satu semester pada tahun 2008. Tahun 2007 penulis mengikuti kegiatan

Puji syukur selayaknya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT.

Alhamdulilah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada

waktunya. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang

telah membantu memberikan bantuan, dukungan, dan doa yang akan selalu

penulis kenang dan syukuri. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang Bpk. Tato Sumarto dan Ibu Tati Sunarti. Terima

kasih atas bimbingan, doa, dan kasih sayang apih dan mamah. Kakakku Dian

Kusumasari dan adikku Arief Prasetyo.

2. Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

kasih sayang dan kesabarannya dalam membimbing penulis.

3. Tanti Novianti, SP, MSi selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan

bimbingan dan masukannya dalam ujian sidang skripsi penulis

4. Eva Yolynda Aviny, SP, MM selaku Dosen Penguji Wakil Departemen yang

telah memberi masukan dan bmbingannya dalam ujian skripsi penulis

5. Feryanto William Karo-Karo, SP atas bimbingan, dukungan, dan perhatiannya

selama ini

6. Teman-teman USA (Sriwel. Chiemay, Melly, Ine, dan Icank) atas

persahabatan dan kebersamaannya selama ini

7. Bapak Haeruman, Kepala Bidang Tanaman Semusim, Dinas Tanaman Pangan

dan Perkebunan Kabupaten Garut yang telah memberikan dukungan serta

8. H. Ede Kadarusman sebagai key informan dalam pengambilan data akarwangi di Kabupaten Garut

9. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan dan semangat selama penulis menempuh studi di IPB

10. Seluruh Dosen Manajemen Agribisnis yang telah menyumbangkan ilmunya

kepada penulis.

11. Seluruh Staf Manajemen Agribisnis terutama Mba Dian dan Mba Dewi yang

telah memberikan kemudahan dalam segala hal yang menyangkut administrasi

selama penulis menempuh studi di IPB

12. Sri Maryati yang telah berkenan menjadi pembahas seminar hasil penelitian

penulis

13. Taufik dan Doni, terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

14. Dinna Sabriani, teman sharing terutama ketika proses penulisan skripsi.

15. Teman-teman satu bimbingan skripsi (Chika Idol, Tedjo, Dinna, Chiemay,

Mba Nina, dan Sevia)

16. Teman-teman satu bimbingan akademik (Chiemay, Nunik, Viona, Ichank,

Loci, dan Dwita)

17. Teman-teman asrama 388 (Ari Phobe, Marlina, Rahmi Sari, dan Yola)

18. Teman-teman KKP di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes (Mira, Citta, Morin,

Azis, dan Indah) yang memberi kenangan manis di tempat KKP

19. Nurani, Iwan, Yuli, Irub, dan teman-teman HIMAGA (Himpunan Mahasiswa

Garut) lainnya atas kebersamaan dan rasa persaudaraannya

20. Ipunk, Pretty, Nunik, dan Nanik yang telah memberi semangat di akhir-akhir

22. Teman-teman Pondok As-salamah (Niken, Novi, Sri, Venti, Intan, dan Eka)

atas rasa persaudaraan dan kebersamaannya

23. Mas Ipul, Mas Yudhi, dan Mas Budi yang telah memberikan pelajaran hidup

selama “Melancong” ke Solok Selatan

24. Kang Goris, Kang Ariel, dan teman-teman Asgar Muda lainnya yang telah

memberikan informasi mengenai akarwangi dan segala sesuatunya

25. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi dan dukungan selama

penulis menyelesaikan studi di IPB yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2008

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ...xviii DAFTAR GAMBAR ...xxi DAFTAR LAMPIRAN ...xxii

I. PENDAHULUAN ...1 1.1. Latar Belakang ...1 1.2. Perumusan Masalah ...6 1.3. Tujuan Penelitian ...11 1.4. Kegunaan Penelitian ...11

II. TINJAUAN PUSTAKA ...13 2.1. Gambaran Umum Akarwangi……….…………13

2.1.1. Budidaya Akar Wangi ...14 2.1.2. Penyulingan Akar Wangi ...17 2.2. Studi Kelayakan Proyek... 20 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu ...20

III. KERANGKA PEMIKIRAN...24 3.1. Kerangka Teoritis...24

3.1.1. Studi Kelayakan Usaha ...24 3.1.2. Aspek-Aspek Studi Kelayakan ...27 3.1.3. Konsep Nilai waktu Uang... 29 3.1.4. Kriteria Kelayakan Investasi...30 3.1.5. Risiko Dalam Investasi.……….…..32 3.2. Kerangka Operasional ...36

xv IV. METODOLOGI PENELITIAN ...41

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...41 4.2 Jenis dan Sumber Data ...41 4.3. Teknik Pengambilan Responden ...42 4.4. Pengolahan dan Analisis Data ...45 4.4.1. Analisis Aspek Teknis ...45 4.4.2. Analisis Aspek Pasar ...45 4.4.3. Analisis Aspek Sosial ...46 4.4.4. Analisis Aspek Finansial ...46 4.4.5. Penilaian Risiko dalam Investasi... .49 4.5. Asumsi Dasar...52

V. GAMBARAN UMUM ... 565.1. Karakteristik Wilayah ... 56

xvi 5.3. Risiko Budidaya ...71

5.3.1. Risiko Produksi ...71 5.3.2. Risiko Harga Output ...74 5.4. Risiko Penyulingan ...75 5.4.1. Risiko Produksi ...75 5.4.2. Risiko Harga Output ...77

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 80 6.1. Analisis Aspek Teknis ... 80

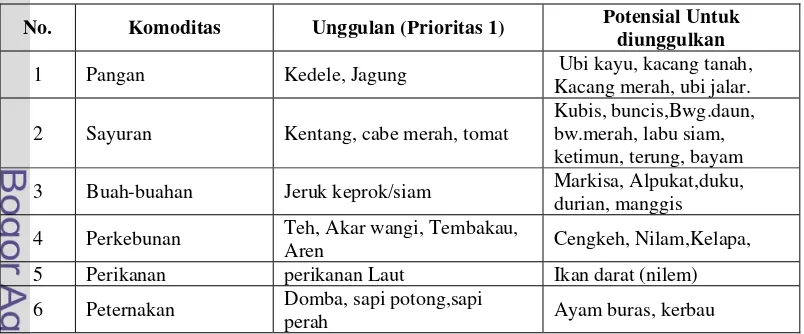

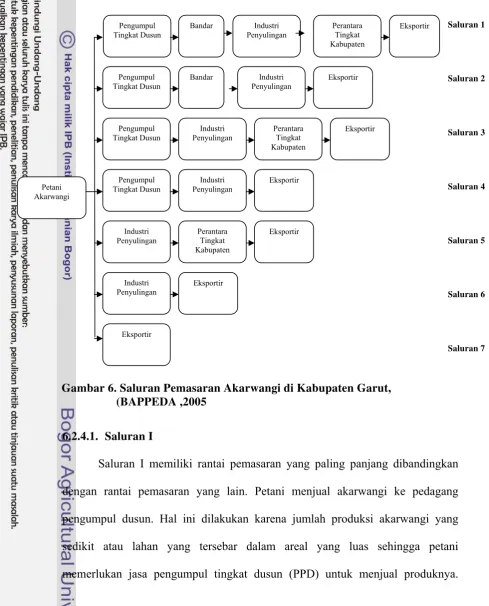

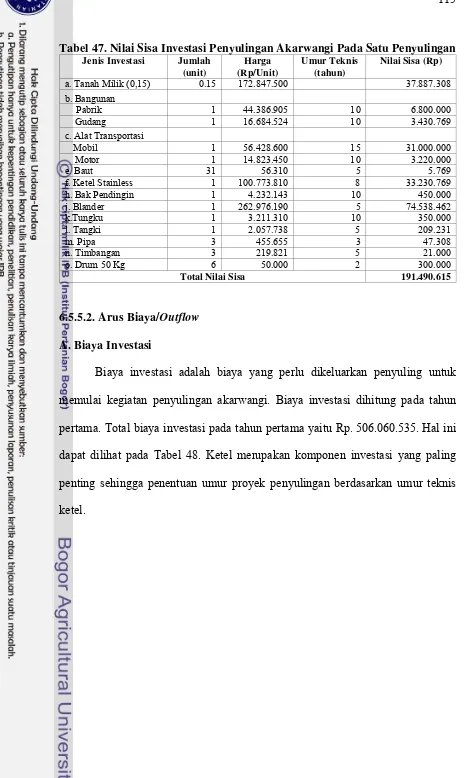

6.1.1. Keadaan Geografis ... 80 6.1.2. Sumberdaya Produksi ... 80 6.1.3. Letak Pasar ... 83 6.1.4. Fasilitas Penunjang ... 83 6.1.5. Teknik Budidaya ... 88 6.1.6. Teknik Penyulingan ... 89 6.1.7. Produk akarwangi ... 91 6.2. Analisis Aspek Pasar ... 91 6.2.1. Permintaan ... 91 6.2.2. Penawaran ... 92 6.2.3. Harga ... 93 6.2.4. Pemasaran ... 93 6.3. Analisis Aspek Sosial dan Lingkungan ... 98 6.4. Risiko Usaha ... 99 6.5. Analisis Aspek Finansial ... 100

xvii 6.5.7. Kelayakan Finansial Penyulingan Akarwangi Pada Kondisi Risiko ... 122 6.5.8. Penilaian dan Perbandingan Risiko Penyulingan Akarwangi ... 124

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 126 7.1. Kesimpulan ... 126 7.2. Saran ... 127

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-006 ...1 2. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

Tahun 2002-2006 ...2 3. Perkembangan Ekspor-Impor Tanaman Perkebunan, Tahun 2003-2006 ...3 4. Perbandingan Ekspor dan Impor Tanaman Perkebunan Penghasil

Minyak Aromatik Indonesia, Tahun 2003-2006 ...4 5. Negara-Negara Pengekspor Minyak Atsiri, Tahun 2002 ...4 6. Negara-Negara Pengimpor Minyak Atsiri, Tahun 2002 ...5 7. Jenis Minyak Atsiri yang Diusahakan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2004...5 8. Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat,

Tahun 2002-2006 ...6 9. Penyebaran Luas Tanam Akarwangi di Kabupaten Garut ...7 10. Daerah Penanaman Akarwangi di Kabupaten Garut ...41 11. Pembagian Sampel Secara Proporsional di Kabupaten Garut ...43 12. Jumlah dan Persentase Responden Petani/Penyuling Akarwangi ...44 13. Peluang Setiap Kondisi Pada Kegiatan Budidaya dan

Penyulingan Akarwangi ...51 14. Luas Lahan Berdasarkan Ketinggian ...57 15. Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Kabupaten Garut Tahun 2004 ...58 16. Jenis Tanah di Kabupaten Garut ...59 17. Komoditas Unggulan Kabupaten Garut ...64 18. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan

Umur di Kabupaten Garut ...66 19. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan

Tingkat Pendidikan di Kabupaten Garut ...67

20. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan

Jumlah Tanggungan Keluarga di Kabupaten Garut ...67 21. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan

xix Pengalaman Bertani di Kabupaten Garut ...68

23. Jumlah dan Persentase Petani Berdasarkan Luas Lahan yang Digunakan

untuk Penanaman Akarwangi di Kabupaten Garut ...69 24. Jumlah dan Persentase Penyuling Berdasarkan Luas Lahan yang Digunakan

untuk Penyulingan Akarwangi di Kabupaten Garut ...69 25. Jumlah dan Persentase Petani Akarwangi Berdasarkan Status Kepemilikan

Lahan di Kabupaten Garut ...70 26. Jumlah dan Persentase Penyuling Akarwangi Berdasarkan Status Kepemilikan

Lahan di Kabupaten Garut ...70 27. Produksi dan Peluang Produksi Budidaya Akarwangi Pada Setiap Kondisi ...72 28 . Produksi dan Peluang Harga Output Budidaya Akarwangi Pada Setiap

Kondisi ...74 29. Produksi dan Peluang Harga Output penyulingan Akarwangi Pada Setiap

Kondisi ...76 30. Produksi dan Peluang Harga Output Penyulingan Minyak Akarwangi

Pada Setiap Kondisi ...77 31. Input dan Output Budidaya Akarwangi ...88 32. Input dan Output Penyulingan Akarwangi ...90 33. Perkembangan Produksi Akarwangi Provinsi Jawa Barat (ton,

Tahun 2002-2006 ...92 34. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Akarwangi (ha) di Jawa Barat,

Tahun 2002-2006 ...92 35. Produksi Akarwangi Dalam 1 Ha dan Minyak Akarwangi

Dalam Satu Penyulingan/Tahun Pada Setiap Kondisi ...100 36. Harga Output Akarwangi dan Minyak Akarwangi Pada Setiap Kondisi ...100 37. Penerimaan Petani Akarwangi Pada Kondisi Tanpa Risiko Per Hektar ...102 38. Nilai Sisa Investasi Budidaya Akarwangi per Hektar...103 39. Biaya Investasi yang Diperlukan Pada Tahun Pertama Dalam

Budidaya Akarwangi per Hektar ...103 40. Biaya Reinvestasi yang Diperlukan Dalam Budidaya Akarwangi per Hektar ...104 41. Biaya Variabel dan Biaya Tetap yang Diperlukan Pada Kegiatan

xx Nomor Halaman

43. Kriteria Kelayakan Investasi Budidaya Setiap Kondisi Pada Tingkat DF (8%) ...112 44. Perbandingan Risiko Dalam Investasi Budidaya Akarwangi ...113 45. Pendapatan Petani Pada Setiap Kondisi ...113 46. Penerimaan Penyuling Akarwangi Pada Kondisi Tanpa Risiko

Dalam Satu Penyulingan ...114 47. Nilai Sisa Investasi Penyulingan Akarwangi Pada Satu Penyulingan ...115 48. Biaya Investasi yang Diperlukan Dalam Satu Penyulingan Akarwangi

Pada Tahun Pertama ...116 49. Biaya Reinvestasi yang Diperlukan Dalam Budidaya Akarwangi

per Hektar (Rp) ...116 50. Biaya Variabel dan Biaya Tetap yang Diperlukan Pada Kegiatan

Penyulingan Akarwangi Dalam Satu Penyulingan ...120 51. Total Penerimaan Penyuling Akarwangi Pada Kondisi Risiko

Nomor Halaman 1. Perkembangan Harga Akarwangi di Kabupaten Garut Pada

Tahun 1996-2000...8 2. Perkembangan Harga Minyak Akarwangi di Kabupaten Garut

Pada Tahun 1996-2004...8 3. Perkembangan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat Tahun 2002-2006...9 3. Tahap-Tahap Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Cashflow Budidaya Akarwangi pada kondisi Normal pada Lahan 1 Ha ...131 2. Cashflow Risiko Produksi Pada Budidaya Akarwangi Kondisi Tertinggi ...132 3. Cashflow Risiko Produksi Pada Budidaya Akarwangi Kondisi Terendah ...133 4. Cashflow Risiko Harga Output Tertinggi Pada Budidaya Akarwangi ...134 5. Cashflow Risiko Harga Output Terendah Pada Budidaya Akarwangi ...135 6. Cashflow Risiko harga Output Terendah Dengan Produksi Terendah ...136 7. Tingkat Risiko Produksi, Harga, dan Gabungan Pada Budidaya Akarwangi ...137 8. Cashflow Penyulingan Kondisi Normal ...138 9. Cashflow Risiko penyulingan Kondisi Produksi Tertinggi ...140 10.Cashflow Risiko penyulingan Kondisi Produksi Terendah ...142 11.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi harga Output Tertinggi ...144 12.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi harga Output Terendah ...146 13.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi Gabungan Tertinggi ...148 14.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi Gabungan Terendah...150 15.Tingkat Risiko Produksi, Harga, dan Gabungan pada Penyulingan

I. Latar Belakang

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai

peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Salah satunya

sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 yaitu

besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada

pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan

perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006

Pertanian, Peternakan, Industri Pengolahan 419.387,8 441.754,9

(5,3) Listrik, Gas, dan Air

Bersih

Konstruksi 84.469,8 89.621,8

(6,1)

Jasa-jasa 138.982,4 145.104,9

(4,4) Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)

2

Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian

difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai

tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustri. Salah

satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan

nilai tambah adalah tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada kontribusi tanaman

perkebunan menurut lapangan usaha terhadap PDB. Tanaman perkebunan

menurut lapangan usaha tahun 2002 sampai 2006 memberikan kontribusi terbesar

kedua setelah tanaman bahan makanan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukan pada

Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2002-2006 (Miliar Dolar)

Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan

Perikanan

2002 2003 2004 2005 2006

Tanaman Bahan

Tanaman Perkebunan 36.585,6 38.693,9

(5,8)

Kehutanan 17.986,5 17.213,7

(-4,3)

Perikanan 33.082,3 34.667,9

(4,8) Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah)

Persentase nilai PDB tanaman perkebunan berfluktuasi pada kurun waktu

2002 hingga tahun 2006. Hal ini tidak terlepas dari besarnya persentase ekspor

tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari

11.974.201.918 kg pada tahun 2003 menjadi 18.579.806.335 kg pada tahun 2006.

Tabel 3. Perkembangan Ekspor-Impor Tanaman Perkebunan, Tahun 2003-2006

Tahun Volume (Kg)

Ekspor Impor Neraca

2003 11.974.201.918 2.088.748.566 9.885.453.352

2004 15.556.889.495 Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah) *) Angka Sementara

Minyak aromatik merupakan salah satu olahan tanaman perkebunan.

Minyak aromatik memiliki aroma yang kuat karena sifatnya yang mudah

menguap pada suhu ruang. Minyak aromatik banyak digunakan untuk bahan dasar

wewangian dan minyak gosok. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil

minyak aromatik adalah minyak atsiri dan minyak jarak. Minyak jarak yang

dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti: sabun, pelumas, minyak rem dan

hidrolik, cat, pewarna, plastik tahan dingin, pelindung (coating), tinta, malam dan semir, nilon, farmasi, dan parfum. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak

atsiri menunjukan trend yang meningkat. Sedangkan volume ekspor minyak jarak

menunjukan adanya fluktuasi. Volume ekspor minyak atsiri lebih besar setiap

tahunnya dibandingkan dengan minyak jarak. Hal ini menunjukan permintaan

minyak atsiri lebih besar dibandingkan dengan minyak jarak. Hal ini dapat dilhat

4

Tabel 4. Perbandingan Ekspor dan Impor Tanaman Perkebunan Penghasil Minyak Aromatik Indonesia, Tahun 2003-2006 (Kg)

Tahun

2003 1.967.736 321.333 200.622 2.489.689

2004 3.230.401 Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah) *) Termasuk Bahan Baku Minyak Aromatik

**) Angka Sementara

Pasar minyak atsiri sangat potensial bagi Indonesia. Indonesia menjadi

salah satu negara pengekspor minyak atsiri dunia yang berada pada urutan ketiga

di dunia. Ekspor minyak atsiri Indonesia tahun 2002 menghasilkan nilai sebesar

US$ 47.940.000 atau 17,6 persen dari total nilai ekspor minyak atsiri di pasar

dunia. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Negara-Negara Pengekspor Minyak Atsiri Dunia, Tahun 2002

Negara pengekspor Nilai (Ribuan US$) (%)

Perancis 93.842 34,5

China 50.517 18,6

Indonesia 47.940 17,6

USA 34.011 12,5

Inggris 24.346 8,9

Singapura 21.090 7,9

Total 271.746 100

Berdasarkan nilai impor tahun 2002, permintaan terhadap minyak atsiri

dari semua negara pengimpor cukup tinggi. Indonesia hanya menghasilkan nilai

US$ 47.940.000 padahal total nilai impor minyak atsiri dari negara- negara

pengimpor mencapai US$ 354.496.000. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Negara-Negara Pengimpor Minyak Atsiri Dunia, Tahun 2002

Negara pengimpor Nilai (Ribuan US$) (%)

USA 120.220 33,9

Perancis 87.573 24,7

Inggris 48.149 13,6

Swiss 36.237 10,2

Jerman 32.906 9,3

Spanyol 29.411 8,6

Total 354.496 100

Sumber: ITC/Comtrade Statistic, 2003

Minyak atsiri dihasilkan dari proses pengolahan secara penyulingan dari

tanaman atsiri. Berbagai jenis minyak atsiri dikembangkan di Indonesia salah

satunya minyak akarwangi yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Tahun

2004, produktivitas tanaman akarwangi paling rendah bila dibandingkan dengan

jenis tanaman penghasil minyak atsiri lain. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel

7.

Tabel 7. Jenis Minyak Atsiri yang Diusahakan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2004

No Komoditas Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas(Kg/Ha)

1. Akarwangi 2.250,00 72,00 32,00

6

Perkembangan luas lahan di Jawa Barat tahun 2000 hingga 2006

berfluktuatif. Tahun 2004 merupakan tahun yang memiliki luas lahan terbesar

yaitu 32 kg/Ha dan 2.250 Ha. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8. Akar wangi

sebagai salah satu tanaman perkebunan yang bernllai ekonomis tinggi selayaknya

terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan

kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.

Tabel 8. Perkembangan Luas Lahan Akar Wangi di Jawa Barat, Tahun 2002-2006

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2006

1.2. Perumusan Masalah

Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan

Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Sekitar

89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut

(Bappeda Kabupaten Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas

2.400 Ha dan realisasi luas tanam mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang

tersebar di empat kecamatan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penyebaran Luas Tanam Akarwangi di Kabupaten Garut

No Kecamatan Potensi Areal (Ha)

Penanaman akarwangi dan pemberian izin usaha penyulingan minyak

akarwangi diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat

No.249/A.II/5/SK/1974 dan SK Bupati Garut No.125/HK.021.1?SK/1978 jo. SK

Bupati Garut No.191/HK.021.1/SK/1978. Berdasarkan SK tersebut, luas lahan

penanaman akarwangi di Kabupaten Garut tidak boleh melebihi 2.400 Ha.

Namun, pada tahun 2006 realisasi luas lahan yang digunakan untuk menanam

akarwangi baru mencapai 1.733 Ha. Oleh karena itu, masih tersedia potensi lahan

yang dapat dikembangkan sesuai dengan SK.Bupati KDH Garut

No.520/SK.196-HUK/90 tentang penanaman dan penyulingan akarwangi di Kabupaten Garut

seluas 2.400 Ha yang tersebar di empat kecamatan.

Meskipun prospek akarwangi cukup cerah, namun pada kenyataannya di

lapangan upaya pengembangan usaha akarwangi masih mengalami kendala.

Pengusahaan budidaya akarwangi masih dijalankan secara sederhana/tradisional

oleh petani dan luas lahan yang diusahakan baru mencapai 1.733 Ha. Padahal

potensi areal mencapai 2.400 Ha sesuai dengan SK Bupati KDH Garut

No.520/SK.196-HUK/90. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667

Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu,

dibutuhkan modal yang besar dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi.

Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya

fluktuasi harga dan produksi. Gambar 1 merupakan gambar yang menunjukkan

8

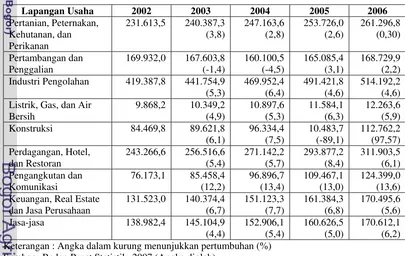

Gambar 1. Perkembangan Harga Akarwangi di Kabupaten Garut Pada Tahun 1996-2000

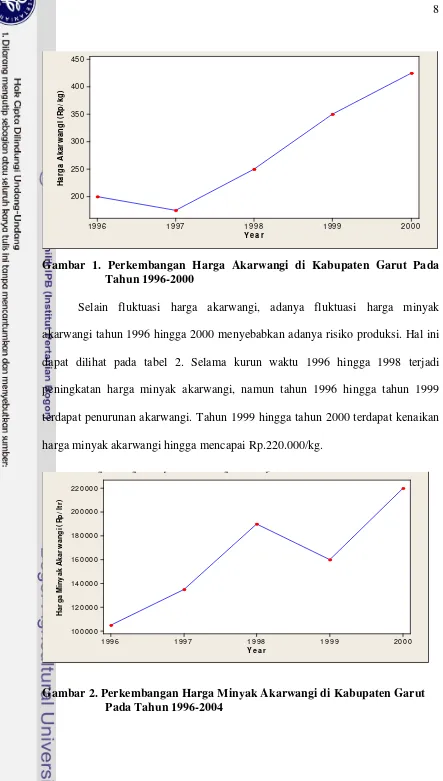

Selain fluktuasi harga akarwangi, adanya fluktuasi harga minyak

akarwangi tahun 1996 hingga 2000 menyebabkan adanya risiko produksi. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 2. Selama kurun waktu 1996 hingga 1998 terjadi

peningkatan harga minyak akarwangi, namun tahun 1996 hingga tahun 1999

terdapat penurunan akarwangi. Tahun 1999 hingga tahun 2000 terdapat kenaikan

harga minyak akarwangi hingga mencapai Rp.220.000/kg.

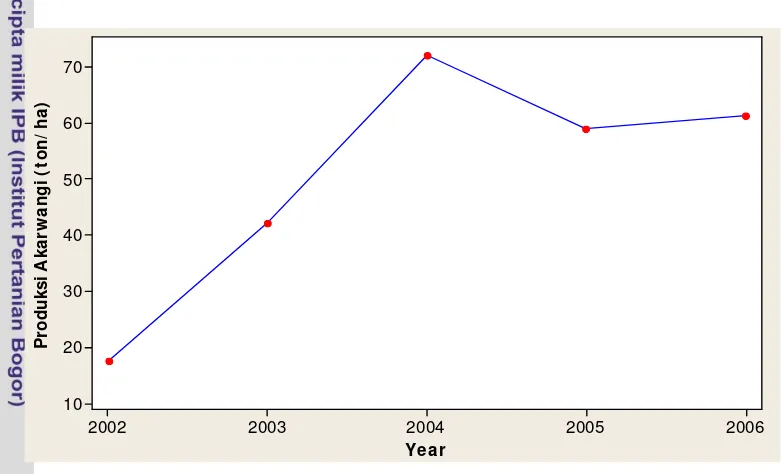

Selain adanya risiko harga, terdapat risiko produksi yang menyebabkan

berfluktuasinya produksi akarwangi dan minyak akarwangi. Gambar 3

menunjukkan bahwa terdapat risiko produksi akarwangi. Tahun 2002 hingga

tahun 2004 terjadi peningkatan produksi akarwangi. Namun, tahun 2004 hingga

2005 terdapat penurunan produksi. Tahun 2005 hingga tahun 2006 terdapat

peningkatan produksi meskipun peningkatannya cenderung kecil.

Gambar 3. Perkembangan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat, Tahun 2002-2006

Perkembangan harga akarwangi dan minyak akarwangi, pada dasarnya

menunjukkan berfluktuasinya harga dari tahun ke tahun. Harga akarwangi

tertinggi sebesar Rp.425/kg dan terendah Rp. 175/kg Sedangkan harga minyak

akarwangi tertinggi sebesar yaitu Rp. 220.000/kg dan harga minyak akarwangi

terendah sebesar Rp. 105.000/kg harga terendah. Data terakhir yang diperoleh dari

kegiatan survei diperoleh informasi bahwa harga tertinggi pada tahun 2007 yang

10

diterima oleh penyuling adalah sebesar Rp.582.000/kg dan terendah Rp.

466.923/kg.

Kendala-kendala yang dihadapi menjadi tantangan bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Garut untuk berupaya mengembangkan tanaman akarwangi.

Hal ini dikarenakan akarwangi menjadi salah satu komoditas unggulan tanaman

perkebunan di Kabupaten Garut. Pengembangan usaha akarwangi merupakan

bagian dari strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dan

agroindustri (Bappeda Kabupaten Garut,1994).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka

pengembangan usaha akarwangi, yang terdiri dari kegiatan budidaya dan

penyulingan di Kabupaten Garut dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang

belum diusahakan seluas 667 Ha. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut yaitu luas areal penanaman maksimal

2.400 Ha yang baru termanfaatkan seluas 1.733 Ha. Lahan yang belum

diusahakan tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu,

perlu dilakukan studi kelayakan pengembangan usaha yang memperhatikan aspek

budidaya dan pasca panen yakni kegiatan penyulingan. Penyulingan dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha akarwangi.

tanaman akar wangi akan diolah lebih lanjut menjadi minyak akar wangi yang

dilakukan oleh beberapa petani penyuling yang memiliki modal yang relatif besar

bila dibandingkan dengan petani lainnya. Perhitungan atau penilaian dilakukan

agar menghindari kerugian dalam penanaman modal yang terlalu besar dan

wangi. Selain itu, studi kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut

diperlukan untuk meminimalkan risiko dalam pengembangan usaha.

Dengan melakukan analisis kelayakan usaha maka dapat membandingkan

antara tingkat keuntungan yang diperoleh pada kondisi normal dengan kondisi

risiko. Dengan demikian, diharapkan hasil studi kelayakan usaha ini dapat

memberikan informasi kepada investor untuk menarik minatnya menanamkan

modal pada usaha akarwangi.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah usaha akarwangi di Kabupaten Garut layak diusahakan?

2. Bagaimana dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap

kelayakan usaha akarwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut

2. Menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output

terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi

berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi petani dan penyuling akarwangi, penelitian ini memberikan alternatif

dalam meminimalkan risiko yang terjadi dalam pengembangan usaha

12

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, hasil penelitian ini dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan

pengembangan usaha akarwangi.

3. Bagi investor/masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu

referensi dalam mempertimbangkan penanaman modal di usaha akarwangi.

4. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan daya analisis

2.1. Gambaran Umum Akarwangi

Tanaman akarwangi (Vetiveria zizanioides) termasuk keluarga graminae, berumpun lebat, akar tinggal, bercabang banyak, dan berwarna kuning pucat atau

abu-abu sampai merah tua. Tanaman ini ditemukan tumbuh secara liar, setengah

liar, dan sengaja ditanam di berbagai negara yang beriklim tropis dan subtropics

(Kanisius, 1995).

Tanaman akarwangi diproses melalui penyulingan yang akan

menghasilkan minyak akarwangi (minyak atsiri). Minyak atsiri merupakan salah

satu bahan pewangi yang potensial. Biasanya dipakai secara luas untuk pembuatan

parfum, bahan kosmetika, dan sebagai bahan pewangi sabun. Minyak atsiri selain

berfungsi sebagai zat pengikat (fiksatif), juga memberikan wangi menyenangkan,

tahan lama, dan keras. Pemakaiannya harus memperhatikan dosis karena baunya

yang keras. Jika dosisnya berlebihan akan memberikan kesan bau yang tidak enak.

Oleh karena itu, penggunaan minyak akar wangi ini dicampur dengan nilam,

minyak mawar, dan minyak “sandalwood”.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk

wewangian, maka kebutuhan terhadap minyak akarwangi pun cenderung

bertambah. Penghasil utama minyak akarwangi di Indonesia adalah Kabupaten

Garut. Minyak akarwangi Indonesia di luar negeri dikenal dengan nama “Java Vetiver Oil”. Tanaman ini biasanya diusahakan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk dan di lereng-lereng berbukit dan bergelombang. Akarwangi

14

Akan tetapi, ketinggian optimum yang menghasilkan produktivitas tertinggi

adalah sekitar 600-1.500 meter di atas permukaan laut.

Tanah yang sesuai untuk menanam akarwangi adalah di tanah yang

berpasir atau pada tanah abu vulkanik. Pada tanah tersebut akar tanaman akan

menjadi lebat dan panjang. Selain itu, tanaman akarwangi masih dapat tumbuh di

tanah-tanah liat yang mengandung air. Namun kelemahan tanah ini adalah sulit

dicabut dan pertumbuhan akar menjadi terhambat.

Derajat kemasaman tanah (pH) yang cocok bagi pertumbuhan tanaman

akarwangi sekitar 6-7. Tanah yang terlalu masam atau dibawah 5,5 akan

menyebabkan tanaman akarwangi menjadi kerdil sehingga akarnya akan

berbentuk kurus dan berukuran kecil. Penanaman akarwangi sekaligus dapat

berfungsi sebagai usaha konservasi tanah dan air, karena kelebatan akarnya

mencapai + 50 cm. maka akarwangi dapat ditanam di pematang-pematang sawah

untuk menghindari atau mengendalikan kerusakan pematang-pematang sawah.

Pertumbuhan tanaman akarwangi pun didukung oleh adanya sinar

matahari yang jatuh secara langsung. Maka, bila tanaman akarwangi ditanam

ditempat yang teduh akan berpengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan sistem

akar dan mutu minyak pun akan menurun.

2.1.1. Budidaya Akar Wangi 2.1.1.1. Pembibitan

Tanaman akarwangi dapat diperbanyak secara vegetatif, yaitu

menggunakan bonggol-bonggol akarnya. Bonggol tersebut didapatkan dari

pecahan bonggol memiliki mata tunas. Kemudian bonggol dapat langsung

ditanam di kebun (Kanisius, 1995).

Kebutuhan bonggol bibit untuk lahan satu hektar sekitar dua ton dengan

jarak tanam antara 0,75 x 0,75 meter atau 1 x 1 meter tergantung tingkat

kesuburan tanah. Satu lubang tanam dibutuhkan 2-3 bonggol bibit.

2.1.1.2.Penanaman

Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan lahan. Meskipun

akar wangi pada dasarnya kurang membutuhkan pengolahan tanah, namun tanah

yang menjadi media tanam akarwangi perlu diolah terlebih dahulu. Pengolahan

tanah tersebut dilakukan dengan pencangkulan. Dengan cara ini, tanah yang

semula berada di bagian bawah akan berada di permukaan dan mendapat cahaya

matahari, sekaligus rumput dan tumbuhan pengganggu lainnya akan mati.

Pada fase awal pertumbuhan, tanaman akarwangi membutuhkan air yang

cukup. Oleh karena itu, waktu tanam sebaiknya diusahakan pada permulaan

musim hujan, yaitu bulan Oktober-November Penanaman bibit akarwangi

dilakukan dengan cara memasukkan bonggol siap tanam ke dalam lubang tanam

yang telah dibuat, kemudian ditutup kembali dan tanah di sekitarnya agak

dipadatkan. Jarak tanam pada tanah yang subur adalah 1 x 1 meter, sedangkan

pada tanah yang kurang subur 0,76 x 0,75 meter. Lokasi penanaman akar wangi

pada lahan miring perlu dibuat terasering.

2.1.1.3.Pemeliharaan

Pemeliharaan akarwangi meliputi: penyulaman, penyiangan,

16

minggu setelah tanam, hendaknya diadakan pemeriksaan ke kebun akarwangi. Hal

ini untuk melihat akar wangi yang tidak tumbuh atau bahkan mati agar dilakukan

penyulaman. Kegiatan ini untuk mengetahui jumlah tanaman yang sesungguhnya

dan akan digunakan untuk memprediksi produk yang dihasilkan (Kanisius, 1995).

Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan akarwangi yaitu

penyiangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah datangnya hama yang

biasanya menjadikan gulma lain sebagai tempat persembunyian, sekaligus untuk

memutus daur hidup hama. Tindakan penyiangan dilakukan pada umur tiga bulan

sejak tanam dan pada awal maupun akhir musim penghujan.

Tanaman akarwangi tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pembumbunan agar aerasi dan drainase dapat diatur

dengan baik. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyiangan.

Setelah dilakukan kegiatan penyiangan, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan

pemupukan. Pertumbuhan akarwangi akan terganggu apabila kondisi tanah tidak

subur. Pemupukan dilakukan biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Pada

umur tiga bulan, pupuk yang diberikan untuk lahan seluas satu hektar adalah lima

ton pupuk kandang, 100 kg urea, 50 kg TSP, dan 50 kg KCL. Sedangkan pada

bulan ke sembilan dilakukan pemupukan dengan dosis yang berbeda yaitu lima

ton pupuk kandang, 50 kg urea, 25 kg TSP, dan 25 kg KCL. Cara pemberian

pupuk adalah dengan memasukan pupuk ke dalam lubang melingkar sedalam 10

Setelah tanaman berumur + 6 bulan dilakukan pemangkasan daun untuk

mendapatkan akar yang rimbun dan panjang. Pemangkasan ini dilakukan tga

bulan atau enam bulan sekali pada daerah dataran tinggi. Sedangkan pada dataran

rendah tidak perlu dilakukan pemangkasan karena akan menurunkan hasil

produksi.

2.1.1.4. Pemanenan

Waktu pemanenan akar wangi bergantung pada musim dan penggunaan

tanah. Kondisi tanaman dan kandungan minyak masih sedikit apabila dipanen

terlalu dini. Namun apabila panen terlambat akan mengakibatkan akar layu dan

mengering sehingga sebagian minyak akan hilang. Oleh karena itu, umur yang

paling baik untuk melakukan pemanenan adalah antara 1,5 -2 tahun (Kanisius,

1995).

Pemanenan dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pencabutan tanaman

harus dilakukan secara hati-hati agar akar tidak putus dan tertinggal di dalam

tanah. Akar yang baru dipanen harus dibersihkan dari tanah yang masih melekat

dan dipotong di bawah bonggolnya. Sedangkan daun akar wangi dapat dijadikan

kompos dan bonggolnya sendiri dapat dijadikan bibit untuk penanaman masa

berikutnya kemudian hasil panen tersebut disuling.

2.1.2. Penyulingan Akar Wangi

Minyak atsiri yang berasal dari tanaman akar wangi dapat diperoleh

melalui tiga cara, yaitu: pengempaan, ekstraksi menggunakan pelarut, dan

penyulingan. Dari ketiga cara tersebut, yang erat kaitannya untuk mendapatkan

18

Penyulingan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan minyak atsiri

dengan cara mendidihkan bahan baku yang dimasukkan ke dalam suatu ketel dan

mengalirkan uap jenuh dari ketel pendidih air ke dalam ketel penyulingan. Dalam

hal ini terdapat tiga jens penyulingan yaitu: 1) penyulingan dengan air,

2)penyulingan dengan air dan uap, 3) penyulingan dengan uap

2.1.2.1. Penyulingan dengan air

Prinsip kerja penyulingan dengan air dimulai dengan pengisian air pada

ketel penyulingan kemudian dipanaskan. Sebelum air mendidih, bahan baku

dimasukkan ke dalam ketel penyulingan. Dengan demikian penguapan air dan

minyak atsiri berlangsung secara bersamaan. Penyulingan ini disebut penyulingan

langsung. Penyulingan ini merupakan cara tertua dan sangat mudah dilaksanakan.

Namun, kualitas minyak atsiri yang dihasilkan cukup rendah (Kanisius, 1995)..

2.1.2.2. Penyulingan dengan air dan uap

Penyulingan ini relatif lebih maju dibandingkan penyulingan dengan air.

Prinsip kerja yang dilakukan adalah dimulai dengan ketel penyulingan diisi air

sampai batas saringan. Bahan baku diletakkan di atas saringan sehingga tidak

berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan

dengan uap air. Penyulingan ini disebut penyulingan tidak langsung. Air yang

menguap akan membawa partikel-partikel minyak atsiri dan dialirkan melalui pipa

ke alat pendingan sehingga terjadi pengembunan dan uap air yang bercampur

minyak atsiri tersebut akan mencair kembali. Selanjutnya dialirkan ke alat

pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dari air. Kualitas yang dihasilkan cukup

2.1.2.3. Penyulingan dengan uap

Penyulingan dengan cara ini memerlukan modal yang relatif besar

dibandingkan cara-cara yang sebelumnya. Namun, kualitas minyak atsiri yang

dihasilkan jauh lebih sempurna. Prinsip kerja penyulingan seperti ini hampir sama

dengan cara menyuling dengan air dan uap tetapi antara ketel uap dan ketel

penyulingan harus terpisah. Ketel uap yang berisi air dipanaskan, lalu uap tersebut

dialirkan ke ketel penyulingan yang berisi bahan baku, partikel-partikel minyak

pada bahan baku terbawa bersama uap dan dialirkan ke alat pendingin. Di dalam

alat pendingin itulah terjadi proses pengembunan, sehingga uap air yang

bercampur minyak akan mengembun dan mencair kembali. Selanjutnya dialirkan

ke alat pemisah yang akan memisahkan minyak atsiri dari air (Kanisius, 1995)..

Mengingat produksi minyak akarwangi di Indonesia hampir seluruhnya

diekspor, maka pemerintah telah menetapkan persyaratan ekspor. Warna

akarwangi yang didayaratkan yaitu kecoklat-coklatan sampai kemerah merahan.

berat jenis pada suhu 25 derajat celcius,bilangan ester antara 5-25

Umumnya minyak akarwangi yang baik ditandai oleh berat jenis dan

putaran optik yang tinggi. Komponen penting lainnya adalah vetiverol. Menurut

Santoso (1993), peningkatan kadar vetiverol di dalam minyak akar wangi akan

20

2.2. Studi Kelayakan Proyek

Tahapan pertama dalam kegiatan proyek adalah identifikasi gagasan

proyek, yaitu menganalisis gagasan, ide, atau saran-saran mengenai rencana

proyek yang akan dilaksanakan. Setelah analisis pendahuluan dilakukan, maka

analisis lebih rinci dilakukan yang disebut dengan istilah studi kelayakan. Studi

kelayakan akan memberikan informasi yang cukup untuk melaksanakan proyek

tersebut. Studi kelayakan akan memberikan kesempatan untuk menyusun proyek

agar bias sesuai dengan lingkungan fisik dan sosialnya, serta dapat memastikan

bahwa proyek tersebut akan memberikan hasil yang optimal (Herjanto, 1999).

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Damanik (2003) di Kecamatan Samarang,

Kabupaten Garut, Jawa Barat. Data aspek sosial ekonomi diambil dari 120 petani

akarwangi dan 22 pabrik penyuling akarwangi. Percobaan lapangan dilaksanakan

pada lahan seluas tiga hektar. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan

acak kelompok dengan tiga pola tanam dan dua ulangan. Perlakuan yang dicoba

adalah pola tanam petani, pola tanam introduksi, dan pola tanam konservasi.

Parameter yang diamati adalah berat akar, kadar minyak, tingkat erosi, tingkat

produktivitas, dan kelayakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari

ketiga pola yang diteliti ternyata pola konservasi mempunyai berat akar yang lebih

tinggi yaitu 0,74 kg, sedangkan pola petani 0,60 kg dan pola introduksi 0,50 kg.

Hasil analisis kadar minyak ketiga pola menunjukkan bahwa kadar minyak pola

konservasi dan pola petani tidak berbeda nyata yaitu 2,60 persen dan 2,25 persen,

sedangkan pola introduksi hanya 1,25 persen. Dari kedua parameter di atas (berat

dibandingkan dengan pola lainnya. Tingkat erosi yang terjadi di pertanaman

akarwangi adalah: (a) pola petani 26,20 ton/ha, (b) pola introduksi 19,40 ton/ha,

dan (c) pola konservasi 17,80 ton/ha. Tingkat produktivitas yang dicapai dari

ketiga pola usahatani tersebut yaitu (a) pola petani sebesar 16.000 kg/ ha/tahun,

(b) pola introduksi 15.000kg/ha/tahun, dan (c) pola konservasi 18.000kg/ha/tahun.

Dari ketiga pola tersebut yang tertinggi adalah pola konservasi, tetapi analisis

kelayakan ekonomi pada ketiga pola adalah : Pola konservasi : B/C ratio 3,26,

NPV Rp 7.852.000, dan IRR 18,75 persen; Pola introduksi : B/C ratio 2,03, NPV

Rp 5.089.000, dan IRR 18,75 persen; Pola petani : B/C ratio 3,60, NPV

Rp7.130.000, dan IRR 18,50 persen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa

usaha tersebut layak untuk dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2004) mengenai perencanaan

kelayakan pengembangan usaha budidaya lebah madu (Apis mellifera) di Jawa Timur dilihat tingkat kelayakannya berdasarkan aspek-aspek kelayakan usaha.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan usaha tersebut layak

untuk dikembangkan berdasarkan aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial

dan lingkungan, dan aspek finansial.

Pola pengembangan usaha yang dilakukan adalah dengan menetapkan

empat skenario. Skenario pertama yaitu pengembangan usaha menggunakan

pakan lebah tanaman sepanjang tahun (12 bulan) dan menggunakan pengemasan

madu. Skenario kedua yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah

tanaman sepanjang tahun (12 bulan) dan tanpa menggunakan pengemasan madu.

Skenario ketiga yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah tanaman

22

Skenario keempat yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah tanaman

semusim (7 bulan), stimulasi pada saat paceklik (5 bulan), dan tanpa pengemasan

madu. Berdasarkan keempat skenario tersebut, skenario pertama paling layak

untuk dijalankan karena NPV bernilai positif, nilai Net B/C > 1, IRR lebih dari

tingkat diskonto (60%), dan payback period paling cepat yaitu 1 tahun 10 bulan 6 hari. Selain itu, adanya perubahan tingkat diskonto sebesar 14 persen dari keempat

skenario tidak didapatkan NPV negative sehingga keempat skenario tersebut dapat

dijalankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dolly (2006) mengenai analisis kelayakan

investasi pengusahaan pembibitan duria (Durio zibhetinus) di CV.Milad Perkasa Rancamaya Bogor menghasilkan beberapa kesimpulan. Analisis dilakukan pada

ketiga pola. Pola pertama bahwa bibit dijual seluruhnya untuk proyek gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL). Pola kedua bibit dijual langsung ke konsumen. Pola ketiga bahwa bibit 50 persen dijual ke GNRHL dan 50 persen dijual langsung ke konsumen. Dari ketiga pola tersebut, pola kedua paling layak

untuk dijalankan karena NPV bernilai positif, Net B/C > 1, IRR > discount rate,

pay back periode paling cepat. Selain itu, switching value dengan parameter penurunan penjualan dan peningkatan biaya dilakuakn pada ketiga pola. Pola

kedua paling sensitif terhadap kedua parameter yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan Sukarman (2007) mengenai risk management, suatu kebutuhan bagi pengelolaan perbankan yang sehat menghasilkan beberapa

kesimpulan. Bagi perbankan, penerapan pengelolaan risiko menyebabkan

bertambahnya biaya, jumlahn pegawai, waktu, dan mengurangi inisiatif untuk

gilirannya akan mempengaruhi performanya. Krisis tahun 1997 yang berdampak

hingga sekarang dan berbagai kecurangan menyebabkan trauma akan berulangnya

krisis ini. Namun, penerapan berbagai peraturan termasuk pengelolaan risiko

perbankan dan perekonomian nasional akan segera membaik sehingga risiko

bisnis juga berkurang. Hal ini akan mendorong perbankan untuk melanjutkan

intermediasinya karena pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara memerlukan

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini dijelaskan tentang konsep dan teori yang berhubungan

dengan penelitian kelayakan pengembangan usaha akarwangi (Andropogon zizanoid) pada kondisi risiko di Kabupaten Garut yaitu studi kelayakan usaha, aspek-aspek studi kelayakan, konsep nilai waktu uang, kriteria kelayakan

investasi, dan risiko dalam investasi.

3.1.1 Studi Kelayakan Usaha

Proyek ialah suatu keseluruhan aktivitas yang menggunakan

sumber-sumber untuk mendapatkan kemanfaatan (benefit) atau suatu aktivitas yang mengeluarkan uang dengan harapan untuk menghasilkan hasil (returns) di waktu yang akan datang, yang dapat direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan sebagai

satu unit (Kadariah et al, 1999). Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi)

dilaksanakan dengan berhasil (Husnan dan Muhamad.2000).

Menurut Kadariah et al (1999), tujuan analisis suatu usaha adalah untuk memperbaiki pemilihan investasi karena sumber-sumber yang tersedia bagi

pembangunan terbatas. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilihan antara berbagai

macam proyek. Kesalahan dalam memilih proyek dapat mengakibatkan

pengorbanan terhadap sumber-sumber yang langka. Studi kelayakan usaha sangat

perlu dilakukan untuk menentukan apakah dan sampai berapa jauhkah proyek

Sumber tersebut dapat ditingkatkan dengan cara menginvestasikan sebagian

sumber yang tersedia pada saat ini. Melalui investasi tersebut,

sumber-sumber itu menjadi modal yang merupakan salah satu faktor produksi yang

menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi di waktu yang akan datang.

Secara umum studi kelayakan mencakup aspek pasar, aspek teknik, aspek

manajemen, aspek ekonomi dan sosial (Husnan dan Muhamad.2000). Menurut

Kadariah et al (1999), bahwa setiap aspek tersebut terdapat suatu macam analisis yang menitikberatkan aspek itu. Tetapi dalam rangka ilmu evaluasi proyek

biasanya hanya ditekankan dua macam analisis yaitu analisis finansial dan analisis

ekonomis. Analisis finansial merupakan analisis dimana proyek dilihat dari sudut

badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang

berkepentingan langsung dalam proyek. Analisis ekonomis merupakan analisis

dimana proyek dilihat dari sudut perkonomian secara keseluruhan. Dalam

penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis finansial.

Menurut Kadariah et al (1999), benefit proyek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: direct benefit, indirect benefit, dan intangible benefit. Direct benefit dapat berupa kenaikan dalam output fisik atau kenaikan nilai output yang disebabkan

oleh adanya perbaikan kualitas, perubahan lokasi, perubahan dalam waktu

penjualan, penurunan kerugian, dan penurunan biaya. Kenaikan dalam nilai output

dapat disebabkan oleh kenaikan produk fisik, perbaikan mutu produk, perbaikan

dalam lokasi dan waktu penjualan, dan perubahan dalam bentuk. Sedangkan

penurunan biaya dapat berupa keuntungan dari mekanisasi, penurunan biaya

26

terdiri dari multiplier effect dari proyek, benefit yang disebabkan karena adanya

economic of scale, dari benefit yang ditimbulkan karena adanya dynamic secondary effects berupa perubahan dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan atau keahlian. Intangible benefit suatu proyek adalah benefit yang sulit dinilai dengan uang, seperti: perbaikan lingkungan hidup, perbaikan pemandangan karena adanya suatu taman, perbaikan

distribusi pendapatan, integrasi nasional, pertahanan nasional, dan lain

sebagainya.

Biaya dan manfaat yang dirasakan dalam menjalankan suatu proyek

ditentukan oleh laju inflasi. Semakin cepat laju inflasi maka semakin besar pula

ukuran benefit yang dinyatakan dalam uang atas dasar harga yang berlaku. Di lain pihak, terjadinya inflasi akan mempengaruhi ukuran biaya. Namun, biasanya

benefit dari suatu proyek lebih besar daripada biayanya. Jika tidak, maka proyek tersebut harus ditolak. Oleh karena itu, inflasi akan membesarkan benefit bersih yang diukur atas dasar harga yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa pedoman

untuk menentukan panjangnya umur proyek (Kadariah et al, 1999), antara lain: a. Ukuran umum yang dapat diambil suatu periode (jangka waktu) yaitu sama

dengan umur ekonomis dari proyek. Umur ekonomis suatu aset ialah jumlah

tahun selama pemakaian aset tersebut dapat meminimumkan biaya.

b. Proyek-proyek yang mempunyai investasi modal yang besar lebih mudah

untuk menggunakan umur teknis daripada umur-umur pokok investasi. Dalam

hal ini untuk proyek-proyek tertentu umur teknis dari unsur-unsur pokok

investasi adalah lama tetapi umur ekonomisnya dapat jauh lebih pendek