ANALISIS NILAI TAMBAH TEBU DI PABRIK GULA

SEI SEMAYANG PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II

SKRIPSI

Oleh :

RURI UTHAMI 070304033

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

ANALISIS NILAI TAMBAH TEBU DI PABRIK GULA

SEI SEMAYANG PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II

SKRIPSI

Oleh : RURI UTHAMI

070304033

Skripsi sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

(Ir. Luhut Sihombing, MP) (Dr. Ir. Salmiah, M.Si) NIP. 196510081992031001 NIP. 195702171986032001

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

ABSTRAK

RURI UTHAMI (070304033) dengan judul penelitian ANALISIS

NILAI TAMBAH TEBU DI PABRIK GULA SEI SEMAYANG PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Ir. Luhut Sihombing, MP dan Ibu Dr. Ir. Salmiah, MS.

Nilai tambah merupakan penambahan nilai suatu komoditi akibat adanya perlakukan tertentu terhadap komoditi tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah adalah melalui proses pengolahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan tebu sampai kepada produk akhir, serta mengetahui besarnya nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tebu sehingga menjadi gula. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan bahwa Pabrik Gula Sei Semayang merupakan salah satu sentra pabrik gula yang ada di Sumatera Utara. Metode pengambilan sampel untuk pengolahan tahu digunakan metode Purposive Area Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode perhitungan nilai tambah dengan Metode Hayami.

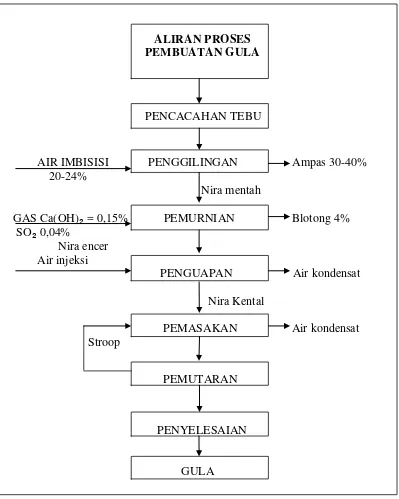

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan yang dilakukan di Pabrik Gula Sei Semayang terdiri dari 7 tahapan yaitu proses pencacahan tebu, proses penggilingan, proses pemurnian, proses penguapan, proses pemasakan, proses pemutaran, dan proses penyelesaian; nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tebu menjadi gula adalah tinggi.

RIWAYAT HIDUP

RURI UTHAMI, dilahirkan di Medan pada tanggal 06 Januari 1989 dari ayahanda Abdul Murad dan ibunda Almh. Syamsiah. Penulis merupakan anak

kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Sultan Iskandar Muda Medan

tahun 2001, SMP Negeri 1 Medan tahun 2004, SMA Negeri 1 Medan tahun 2007.

Tahun 2007 penulis diterima di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

(SPMB).

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Bangun Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmad, hidayah,

serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“ANALISIS NILAI TAMBAH TEBU DI PABRIK GULA SEI SEMAYANG PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II”

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang

selalu memberi motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Luhut Sihombing, MP.,

selaku ketua komisi pembimbing, yang telah banyak memberikan arahan dan

masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih

kepada Ibu Dr. Ir. Salmiah, MS., selaku anggota komisi pembimbing, yang juga

banyak memberi semangat, dorongan, dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Salmiah MS. dan Bapak Dr. Ir. Satia Negara, M.Ec, selaku ketua

dan sekretaris program studi Agribisnis FP USU

2. Seluruh staff pengajar dan pegawai di Program Studi Agribisnis

3. Seluruh instansi dan responden yang terkait dengan penelitian ini dan turut

Segala hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada Kakak Elisa Wulandari,

S.Sos., dan Adek ZoelVikri, yang terus memberi dukungan dan semangat kepada

penulis untuk terus berkarya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan mahasiswa

khususnya SEP`07 yang tak dapat disebutkan satu persatu di sini yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, November 2011

P e n u l i s

DAFTAR ISI

II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN ... KERANGKA PEMIKIRAN ... 7

1.3. Metode Penentuan Daerah Penelitian... 23

1.4. Metode Pengambilan Sampel ... 23

IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN ... 28

4.1. Profil PT. Perkebunan Nusantara II ... 28

4.1.1. Jenis Komoditi PT. Perkebunan Nusantara II ... 31

4.2. Profil Singkat PG. Sei Semayang... 32

4.2.1. Ruang Lingkup Bidang Usaha ... 33

4.2.2. Struktur Organisasi ... 34

4.2.4. Letak Geografis ... 37

4.3. Karakteristik Sampel ... 37

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 39

5.1. Proses Pengolahan Tebu ... 39

Proses Pencacahan Tebu ... 41

Proses Penggilingan ... 42

Proses Pemurnian ... 43

Proses Penguapan ... 46

Proses Pemasakan ... 48

Proses Pemutaran ... 49

Proses Penyelesaian ... 50

Gula ... 50

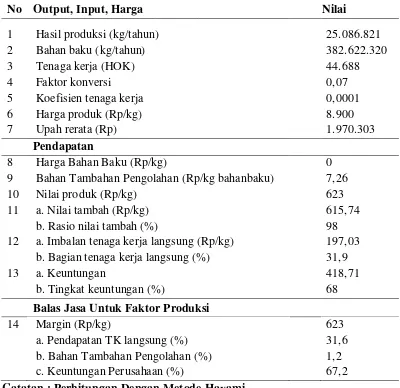

5.2. Nilai Tambah Yang Diperoleh Dari Pengolahan Tebu ... 53

Input, Output dan Harga ... 55

Pendapatan ... 57

Balas Jasa Untuk Faktor Produksi ... 59

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 61

6.1. Kesimpulan ... 61

6.2. Saran ... 61

DAFTAR TABEL

No. Hal.

1. Perhitungan Nilai Tambah menggunakan Metode Hayami ... 25

2. Jenis Komoditi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan ... 31

3. Perhitungan Nilai Tambah Pengolahan Tebu ... 54

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal.

1. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ... 76

2. Penggunaan Tenaga Kerja (HKO) ... 84

3. Biaya Tambahan Pengolahan Tebu ... 85

4. Gambar Proses Pengolahan Tebu Menjadi Produk Akhir ... 87

5. Bagan Alur Pabrik... 90

6. Jumlah Output/Hasil Produksi Gula (Kg) ... 92

ABSTRAK

RURI UTHAMI (070304033) dengan judul penelitian ANALISIS

NILAI TAMBAH TEBU DI PABRIK GULA SEI SEMAYANG PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Ir. Luhut Sihombing, MP dan Ibu Dr. Ir. Salmiah, MS.

Nilai tambah merupakan penambahan nilai suatu komoditi akibat adanya perlakukan tertentu terhadap komoditi tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah adalah melalui proses pengolahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan tebu sampai kepada produk akhir, serta mengetahui besarnya nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tebu sehingga menjadi gula. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan bahwa Pabrik Gula Sei Semayang merupakan salah satu sentra pabrik gula yang ada di Sumatera Utara. Metode pengambilan sampel untuk pengolahan tahu digunakan metode Purposive Area Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode perhitungan nilai tambah dengan Metode Hayami.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan yang dilakukan di Pabrik Gula Sei Semayang terdiri dari 7 tahapan yaitu proses pencacahan tebu, proses penggilingan, proses pemurnian, proses penguapan, proses pemasakan, proses pemutaran, dan proses penyelesaian; nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tebu menjadi gula adalah tinggi.

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan sistem perekonomian pertanian komersil yang bercorak

kolonial. Sistem Perkebunan ini dibawa oleh perusahaan kapitalis asing (pada

zaman penjajahan) yang sebenarnya merupakan sistem perkebunan Eropa.

Perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersil yang

diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian tanaman komersil dalam skala besar

dan kompleks yang bersifat padat modal, menggunakan lahan yang luas, memiliki

organisasi tenaga kerja yang besar dengan pembagian kerja yang rinci,

menggunakan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi

serta pemasaran yang baik (Pahan, 2008).

Ada beberapa jenis tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia

yang terbagi atas tanaman semusim dan tanaman tahunan. Salah satu tanaman

perkebunan semusim yang dibudidayakan terus-menerus sampai sekarang adalah

tanaman tebu. Salah satu perkebunan Negara yang membudidayakan tanaman

tebu adalah PT. Perkebunan Nusantara II.

Tebu merupakan bahan baku dalam proses pengolahan pembuatan gula. Untuk

itu, pemerintah sedang menggalakkan penanaman tebu untuk mengatasi

rendahnya produksi gula di Indonesia. Adapun alasan pemerintah untuk

memperhatikan perkebunan tebu adalah karena pertambahan jumlah permintaan

kurangnya lapangan pekerjaan serta pola konsumsi masyarakat berubah dengan

semakin membutuhkan gula.

Usaha pemerintah tersebut sangatlah wajar dan tidak berlebihan mengingat dulu

Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebagai pengekspor gula sebelum

perang. Sehingga PT. Perkebunan Nusantara II masih menanam tebu guna

kebutuhan untuk masyarakat dan untuk mengurangi impor gula di Indonesia.

Perkebunan tebu dan pabrik gula merupakan tindakan yang mendapat perhatian

besar dari pemerintah saat ini. Dengan demikian, pabrik gula diharapkan dapat

mewujudkan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah secara nasional

yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula

nasional

2. Meningkatkan pendapatan petani tebu

3. Menjadikan petani sebagai tuan di tanahnya sendiri

(Prabowo, 1992).

Agroindustri merupakan proses pengolahan komoditi pertanian yang diolah

menjadi bahan jadi, seperti adanya proses pengolahan tebu menjadi gula. Proses

pengolahan ini dilakukan di salah satu pabrik gula di Sumatera Utara yaitu Pabrik

Gula Sei Semayang. Dengan adanya proses pengolahan tersebut maka akan

memberikan nilai tambah. Nilai tambah diperoleh karena adanya perubahan nilai

yang terjadi dari bahan mentah menjadi barang jadi.

Gula merupakan hasil produk olahan dari proses pengolahan yang dilakukan.

tambah yang diperoleh dari pengolahan gula dapat dikatakan rendah. Hal ini

disebabkan karena Indonesia belum mampu untuk meningkatkan produksi gula

dalam memenuhi kebutuhan warga negara akan gula. Dalam hal ini, peneliti

hendak meneliti mengenai nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan

tersebut di salah satu pabrik gula yaitu Pabrik Gula Sei Semayang.

Tanaman tebu telah masak panen bila kadar gula (rendemen) di dalam nira yang

terkandung di batangan telah mencapai tingkat tertentu. Pada perusahaan gula

besar seperti milik PT. Perkebunan dan perkebunan swasta, penentuan kemasakan

tebu dilakukan dengan melaksanakan analisis pendahuluan untuk mengetahui

kadar gula dan harkat kemurnian gulanya. Tebu yang telah masak panen tersebut

akan diolah menjadi gula dan produk sampingan lainnya

(Setyamidjaja dan Husaini 1992).

Menurut Setyohadi (2006), pada prinsipnya proses pengolahan tebu menjadi gula

baik secara tradisional maupun pabrik mengikuti tahapan-tahapan yaitu panen

batang tebu, pembersihan (daun, akar, tanah), penimbangan, penggilingan,

penjernihan, pemanasan, pendinginan, pencetakan atau kristalisasi, pengemasan,

dan penyimpanan. Proses pengolahan tebu menjadi gula ini dilakukan untuk

memberikan nilai tambah.

Pengolahan tebu hingga menjadi gula merupakan pengolahan yang dilakukan

untuk memperoleh nilai tambah. Nilai tambah yang terjadi akibat dari pengolahan

ini dapat berupa nilai guna tempat, nilai guna bentuk, nilai guna waktu dan nilai

guna kepemilikan. Akibat adanya nilai guna ini menimbulkan konsekuensi

produk hasil olahan mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai produk

pertanian itu sendiri.

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia.

Kini, Indonesia merupakan salah satu importir gula terbesar di dunia dengan

volume impor rata-rata sekitar 1,5 juta ton pada dekade terakhir. Hal ini

dikarenakan pabrik gula yang ada di Indonesia cenderung menurun. Di Sumatera

Utara hanya memiliki dua pabrik gula yang masih beroperasi, yaitu Pabrik Gula

Sei Semayang dan Pabrik Gula Kuala Madu. Dalam hal ini, peneliti melakukan

penelitian di Pabrik Gula Sei Semayang.

Membanjirnya gula impor di pasar domestik tidak hanya disebabkan oleh

ketidakefisienan pabrik gula di Indonesia, tetapi juga oleh pasar gula dunia yang

bersifat distortif. Sebagian besar gula dunia saat ini diperdagangkan dengan sistem

kuota atau preferential treatment. Akibatnya, harga gula residual market tersebut

cenderung rendah dan sangat fluktuatif, khususnya bila negara-negara produsen

besar masuk ke pasar (Hutabarat dkk, 2001).

Di dalam kehidupan sehari-hari gula sangat penting sekali, bahkan gula

merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan di Indonesia.

Kebutuhan gula dari tahun ke tahun semakin meningkat terus-menerus, yaitu

seiring dengan pesatnya pertambahan penduduk sampai sekarang ini. Nampaknya

masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kekurangan produksi gula yang

diakibatkan oleh kesulitan ekonomi maupun teknologi, sehingga sebagian gula

Pabrik Gula Sei Semayang merupakan salah satu pabrik gula yang mengolah

pengolahan tebu menjadi gula. Pabrik gula tersebut belum mampu mendukung

Indonesia untuk melakukan swasembada gula. Hal ini disebabkan karena pabrik

gula yang ada tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah sehingga

dapat menyebabkan produksi gula yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dengan pertambahan penduduk yang semakin bertambah.

Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian di Pabrik Gula Sei

Semayang guna untuk melihat proses pengolahan yang dilakukan di daerah

penelitian.

Berdasarkan alasan-alasan dan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian

mengenai analisis nilai tambah tebu di Pabrik Gula Sei Semayang PT. Perkebunan

Nusantara II.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan

yang perlu diteliti adalah :

a. Bagaimana proses pengolahan tebu sampai kepada produk akhir ?

b. Berapa nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tebu sehingga

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai

berikut :

a. Untuk mengetahui proses pengolahan tebu sampai kepada produk akhir.

b. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan

tebu sehingga menjadi gula.

1.4.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengusahakan tanaman tebu

dalam mengembangkan usahataninya.

b. Bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik

II.

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka 2..1.1. Tinjauan Agronomis

Tanaman tebu tidak asing lagi bagi kita, karena telah lama ada di negeri ini. Di

lingkungan Internasional tanaman ini lebih dikenal dengan nama ilmiahnya

Saccharum officinarum. Keberadaan tebu di Jawa telah ada sejak 400 tahun

sesudah masehi. Perkembangan tebu di Indonesia selanjutnya tidak terlepas dari

seluruh perjuangan bangsa. (Tim Penulis, 2000).

Tebu (Saccharum officinarum) termasuk keluarga rumput-rumputan. Mulai dari

pangkal sampai ujung batangnya mengandung air gula dengan kadar mencapai

20%. Air gula inilah yang kelak dibuat kristal-kristal gula atau gula pasir.

Disamping itu, tebu juga dapat menjadi bahan baku pembuatan gula merah

(Setyamidjaja dan Husaini, 1992).

Sesuai dengan daerah asalnya tebu sebagai tanaman tropis, maka tanaman tebu

dapat tumbuh baik di daerah tropis, tetapi dapat pula ditanam di daerah subtropis

sampai garis isotern 20°C yaitu pada kawasan yang berada di antara 39° Lintang

Utara dan 35° Lintang Selatan. Pertumbuhan tebu yang optimum dapat dicapai

pada suhu 24°C - 30°C (Setyamidjaja dan Husaini, 1992).

Sebagai tanaman berbiji tunggal, tebu berakar serabut. Akar ini keluar dari

lingkaran-lingkaran akar di bagian pangkal batang. Tanaman tebu mempunyai

tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meter atau lebih dan berwarna

hijau, kuning, ungu, merah tua atau kombinasinya. Sedangkan daun tebu

merupakan daun yang tidak lengkap, karena hanya terdiri dari pelepah dan helaian

daun tanpa tangkai daun (Tim Penulis, 2000).

Tanaman tebu dapat ditanam pada tanah dengan sifat fisik yang berat maupun

ringan, tanah vulkanik maupun tanah pasir. Tanah alluvial berat sampai agak berat

dengan kandungan kapur yang cukup lebih baik untuk ditanami tebu

dibandingkan dengan tanah pasir yang ringan. Walaupun demikian, tanaman tebu

akan tumbuh lebih baik pada tanah bertekstur lempung berliat, lempung berpasir,

dan lempung berdebu (Setyamidjaja dan Husaini, 1992).

Menurut Sutardjo (1996), produktivitas tanaman tebu dipengaruhi oleh berbagai

faktor yaitu penggunaan sarana produksi dan teknik budidayanya. Pemupukan

sebagai salah satu usaha peningkatan kesuburan tanah, pada jumlah dan

kombinasi tertentu dapat menaikkan produksi tebu dan gula. Berdasarkan ini,

rekomendasi pemberian macam dan jenis pupuk harus didasarkan pada kebutuhan

optimum dan terjadinya unsur hara dalam tanah disertai dengan pelaksanaan

pemupukan yang efisien yaitu waktu pemberian dan cara pemberian. Kombinasi

jenis dan jumlah pupuk yang digunakan berkaitan erat dengan tingkat

produktivitas dan rendemen tebu.

Rendemen tebu merupakan kandungan yang terdapat pada tebu. Dalam prosesnya

ternyata rendemen yang dihasilkan oleh tanaman dipengaruhi oleh keadaan

tanaman dan proses penggilingan di pabrik. Untuk mendapatkan rendemen yang

sebaik apapun mutu tebu, jika pabrik sebagai sarana pengolahan tidak baik, hablur

yang didapat akan berbeda dengan kandungan sukrosa yang ada di batang. Oleh

sebab itu sering terjadi permasalahan dengan cara penentuan rendemen di pabrik.

Berbagai kasus yang mencuat dan bahkan menyebabkan konflik antara petani dan

pabrik gula adalah karena ketidakjelasan penentuan rendemen (Purwono, 2003).

2.1.2. Tinjauan Pengolahan Tebu

Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tebu ini termasuk

jenis rumput-rumputan. Tanaman tebu dapat tumbuh hingga 3 meter di kawasan

yang mendukung. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai

kurang lebih 10 bulan. Tebu dapat dipanen dengan cara manual atau

menggunakan mesin-mesin pemotong tebu. Daun kemudian dipisahkan dari

batang tebu, kemudian baru dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi gula

(Anonimous, 2009).

Tujuan utama pengolahan tebu adalah untuk memperoleh hasil hablur yang tinggi.

Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan. Dalam sistem produksi gula,

pembentukan gula terjadi didalam proses metabolisme tanaman. Proses ini terjadi

di lapangan (on farm). Pabrik gula sebenarnya hanya berfungsi sebagai alat

ekstraksi untuk mengeluarkan nira dari batang tebu dan mengolahnya menjadi

gula kristal (Purwono, 2003).

Setelah tebu dipanen dan diangkut ke pabrik, selanjutnya dilakukan pengolahan.

Pengolahan tebu menjadi gula putih dilakukan di pabrik dengan menggunakan

pengolahan, yaitu ekstraksi nira, penjernihan, penguapan, kristalisasi, pemisahan

kristal, dan pengeringan, pengemasan serta penyimpanan (Tim Penulis, 2000).

Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin

pemeras (mesin press) di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu

tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita

kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu

90% dan sisanya berupa tetes (molasse) dan air (Anonimus(c), 2010).

Dasar pengolahan gula tebu dalam bentuk kristal atau nama umum gula pasir,

prinsipnya memisahkan gula sukrosa dari kotoran-kotoran bukan gula dan air

yang untuk selanjutnya dilakukan pengkristalan. Pada umumnya proses

pengolahan gula secara pabrik digolongkan menjadi beberapa stasiun yang

berturut-turut sebagai berikut pertama stasiun penggilingan, kedua stasiun

pemurnian, ketiga stasiun penguapan, keempat stasiun kristalisasi, kelima stasiun

putaran dan keenam stasiun penyelesaian. Masing-masing stasiun ini mempunyai

fungsi dan tugas tersendiri, namun tetap merupakan satu kesatuan yang saling

berkaitan sehingga harus dipahami berbagai aspek operasionalnya, termasuk

pengendalian dan pengawasan prosesnya (Setyohadi, 2006).

Tanaman tebu merupakan salah satu bahan dasar pembuatan gula. Produk olahan

pabrikan dalam bentuk gula kristal atau gula putih. Komposisi nira tebu rata-rata

mengandung sukrosa (10 - 11%), air (2%), zat lain bukan gula (74 – 76%) dan

sabut (14%), ini tergantung jenis tebu (Setyohadi, 2006).

Bahan baku untuk pengolahan gula yang paling umum digunakan adalah batang

atas unsur karbon (C), hydrogen (H), dan Oksigen (O). Dari sejumlah itu,

kira-kira 75% diantaranya dalam bentuk air (H2O) dan sisanya dalam bentuk bahan

kering. Untuk kepentingan pengolahan gula, batang tanaman tebu dianggap

tersusun atas nira tebu dan ampas. Tujuan dari pengolahan tebu adalah untuk

memisahkan gula atau sukrosa yang terkandung didalam batang tebu atau umbi

tanaman bit gula sebanyak-banyaknya ( Tjokroadikoeoerno dan Baktir, 1984).

Bila tebu dipotong, akan terlihat serat-serat dan terdapat cairan yang manis. Serat

dan kulit batang biasa disebut sabut dengan persentase sekitar 12,5% dari bobot

tebu. Cairannya disebut nira dengan persentase 87,5%. Nira terdiri dari air dan

bahan kering. Gula merupakan produk akhir dari pengolahan tebu terdapat dalam

bahan kering yang larut dalam nira. Akan tetapi, bahan kering yang larut juga

mengandung bahan bukan tebu. Jadi dapat dibayangkan betapa kecilnya

persentase gula dalam tebu (Tim Penulis, 2000).

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dan paling banyak dikonsumsi oleh

masyarakat. Sebagai produk makanan tentunya harus memenuhi standar mutu

yang telah ditetapkan sehingga layak untuk dikonsumsi. Gula yang kita konsumsi

sehari-hari adalah gula kristal putih secara internasional disebut sebagai plantation

white sugar. GKP dibuat dari tebu yang diolah melalui berbagai tahapan proses,

untuk Indonesia kebanyakan menggunakan proses sulfitasi dalam pengolahan

gula. Kriteria mutu gula yang berlaku di Indonesia (SNI) saat ini pada dasarnya

mengacu pada kriteria lama yang dikenal dengan SHS (Superieure Hoofd Suiker),

yang pada perkembangannya kemudian mengalami modifikasi dan terakhir SNI

Berikut ini merupakan kriteria uji syarat mutu gula kristal putih menurut

SNI-3140-2001/Rev 2005 adalah sebagai berikut :

• Polarisasi menunjukkan kadar sukrosa dalam gula, semakin tinggi polarisasi

semakin tinggi kadar gulanya. Batasan minimal kadar pol adalah 99,5 %.

• Warna kristal dapat dilihat secara langsung dengan mata, secara kualitatif

dengan cara membandingkan dengan standar dapat diketahui tingkat

keputihan (whiteness) gula. Penggunaan peralatan (spektrofotometer refleksi)

diperlukan untuk pengukuran kuantitatif yang dinyatakan dalam CT (colour

type). Semakin tinggi nilai CT semakin putih warna gulanya. Untuk gula GKP

kisaran nilai CT sekitar 5 sampai 10. Pada penentuan premi mutu gula warna

kristal ini merupakan salah satu tolak ukur utama yang menentukan.

• Warna larutan gula berkisar dari kuning muda (warna muda) sampai kuning

kecoklatan (warna gelap) diukur dengan metode ICUMSA (International

Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), dinyatakan dalam

indeks warna. Semakin besar indeks semakin gelap warna larutan. Batasan

maksimal indeks warna untuk GKP adalah 300 iu.

• Besar jenis butir adalah ukuran rata-rata butir kristal gula dinyatakan dalam

milimeter. Persyaratan untuk GKP adalah 0,8 sampai 1,1 mm.

• Kadar SO2 gula produk kita berkisar 5 sampai 20 ppm, ini disebabkan

sebagian besar pabrik gula menggunakan proses sulfitasi, sehingga terdapat

residu SO2 seperti pada kisaran tersebut. Adanya residu SO2 menjadi kendala

bebas SO2. Kadar SO2 maksimal yang diperkenankan di Indonesia adalah 30

ppm.

• Kadar air adalah jumlah air (%) yang terdapat dalam gula, biasanya batasan

maksimal 0,1%. Gula yang mengandung kadar air tinggi cepat mengalami

penurunan mutu/kerusakan dalam penyimpanan, berubah warna, mencair dan

sebagainya.

(Kuswurj, 2009).

2.2. Landasan Teori

Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena

mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu

produksi. Dalam proses pengolahan, nilai tambah dapat didefinisikan sebagai

selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak

termasuk tenaga kerja. Sedangkan marjin adalah selisih antara nilai produk

dengan harga bahan bakunya saja. Dalam marjin ini tercakup komponen faktor

produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa

pengusaha pengolahan (Hayami et al., 1987).

Menurut Hayami et al. (1987), ada dua cara untuk menghitung nilai tambah yaitu

nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor-faktor

yang memperngaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat dikategorikan menjadi

dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang berpengaruh adalah

kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja.

Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, upah tenaga kerja,

Perhitungan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan suatu produk

dapat menggunakan Metode Hayami. Kelebihan dari analisis nilai tambah dengan

menggunakan Metode Hayami adalah pertama, dapat diketahui besarnya nilai

tambah, nilai output, dan produktivitas, kedua, dapat diketahui besarnya balas jasa

terhadap pemilik-pemilik faktor produksi, serta ketiga, prinsip nilai tambah

menurtu Hayami dapat diterapkan untul subsistem lain diluar pengolahan,

misalnya untuk kegiatan pemasaran (Suprapto, 2006).

Suatu agroindustri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi

selain mampu untuk memperoleh keuntungan yang berlanjut. Nilai tambah yang

diperoleh dari pengolahan merupakan selisih antara nilai komoditas yang

mendapat perlakuan pada suatu tahap dengan nilai korbanan yang harus

dikeluarkan selama proses produksi terjadi. Nilai tambah yang diperoleh lebih dari

50% maka nilai tambah dikatakan besar dan sebaliknya, nilai tambah yang

diperoleh kurang dari 50% maka nilai tambah dikatakan kecil (Sudiyono, 2004).

Distribusi nilai tambah berhubungan erat dengan teknologi yang diterapkan dalam

proses pengolahan, kualitas tenaga kerja, dan bahan baku. Bila teknologi padat

karya yang dipilih, maka proporsi untuk bagian tenaga kerja yang lebih besar

daripada proporsi terhadap keuntungan perusahaan. Apabila padat modal, maka

yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu proporsi untuk bagian tenaga kerja lebih

kecil. Besar kecilnya imbalan terhadap tenaga kerja tergantung pada kualitas

tenaga kerjanya. Apabila faktor konversi bahan baku terhadap produk akhir

berubah, maka yang terjadi adalah adanya perubahan kualitas bahan baku atau

Proses pengolahan hasil pertanian memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar

dibandingkan dengan produk pertanian itu sendiri sehingga mampu memberikan

kontribusi nilai ekonomis yang tinggi. Dalam beberapa peranan pengolahan hasil

baik pengolahan hasil pertanian maupun penunjang dapat meningkatkan

pendapatan pelaku agribisnis, mampu menyerap banyaknya tenaga kerja,

meningkatkan devisa negara, dan mendorong tumbuhnya industri lain

(Soekatawi(b), 1999).

Pengolahan hasil

meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi

nilai tambah untuk pengolahan adalah faktor teknis yang meliputi kualitas produk,

penerapan teknologi, kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan

tenaga kerja serta faktor non-teknis yang meliputi harga output, upah kerja, harga

bahan baku, dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Faktor teknis akan

berpengaruh terhadap penentuan harga jual produk, sementara faktor nonteknis

akan berpengaruh terhadap faktor konversi dan biaya produksi (Sudiyono, 2004).

Komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pertimbangan

sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai tambah

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengolahan yang baik oleh

produsen dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian yang diproses.

Kegiatan petani hanya dilakukan oleh petani yang mempunyai fasilitas

pengolahan (pengupasan, pengirisan, tempat penyimpanan, keterampilan

menjadikan kegiatan utama, karena dengan pengolahan yang baik maka nilai

tambah barang pertanian meningkat sehingga mampu menerobos pasar, baik

pasar domestik maupun pasar luar negeri.

2. Kualitas Hasil

Salah satu tujuan dari hasil pertanian adalah meningkatkan kualitas. Dengan

kualitas hasil yang lebih baik, maka nilai barang menjadi lebih tinggi dan

keinginan konsumen menjadi terpenuhi. Perbedaan kualitas bukan saja

menyebabkan adanya perbedaan segmentasi pasar tetapi juga mempengaruhi

harga barang itu sendiri.

3. Penyerapan tenaga kerja

Bila pengolahan hasil dilakukan, maka banyak tenaga kerja yang diserap.

Komoditi pertanian tertentu kadang-kadang justru menuntut jumlah tenaga

kerja yang relatif besar pada kegiatan pengolahan.

4. Meningkatkan keterampilan

Dengan keterampilan mengolah hasil, maka akan terjadi peningkatan

keterampilan secara kumulatif sehingga pada akhirnya juga akan memperoleh

hasil penerimaan usahatani yang lebih besar.

5. Peningkatan pendapatan

Konsekuensi logis dari pengolahan yang lebih baik akan menyebabkan total

penerimaan yang lebih tinggi. Bila keadaan memungkinkan, maka sebaiknya

petani mengolah sendiri hasil pertaniannya ini untuk mendapatkan kualitas

hasil penerimaan atau total keuntungan yang lebih besar.

Pada pengolahan hasil pertanian dapat dikatakan juga dengan adanya diversifikasi

vertikal yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan (memasukkan)

tambahan kegiatan atau perlakuan terhadap komoditas setelah panen., sehingga

para petani/produsen bersangkutan dapat memperoleh nilai tambah dari komoditas

yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini (penyimpanan, pengeringan, pengolahan,

pengangkutan) nilai tambah yang semula dinikmati oleh pihak lain (pengolah,

pedagang) sekarang diterima oleh petani produsen bersangkutan, sehingga dengan

demikian pendapatan petani dapat ditingkatkan (Suryana, 1990).

Dalam menjalankan suatu usaha pengolahan hasil pertanian dibutuhkan biaya.

Biaya ialah pengorbanan-pengorbanan yang mutlak harus diadakan atau harus

dikeluarkan agar dapat diperoleh suatu hasil. Untuk menghasilkan suatu barang

atau jasa tentu ada bahan baku, tenaga kerja dan jenis pengorbanan lain yang tidak

dapat dihindarkan. Tanpa adanya pengorbanan-pengorbanan tersebut tidak akan

dapat diperoleh suatu hasil (Wasis, 1992).

Income statement adalah suatu ringkasan dari pendapatan dan pengeluaran untuk

jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk alat evaluasi suatu

usaha. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan seluruh biaya

produksi. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, maka harus mengupayakan

penerimaan yang tinggi dan biaya produksi yang rendah dan sebaliknya

(Soekartawi(a), 1995).

Komoditi pertanian dapat juga disebut sebagai barang primer, yang biasanya

apabila produksi tinggi maka harga akan turun. Karena harga turun maka

mendapatkan nilai tambah yang tinggi pula, serta dapat meningkatkan permintaan

yang lebih besar dari produk pertanian dan sebaliknya. Tidak hanya bentuk primer

yang diminta tetapi juga bentuk sekunder sebagai hasil olahan (Saragih, 2001).

Agroindustri pengolahan tebu menjadi gula merupakan pengolahan hasil produk

olahan sehingga agroindustri adalah bagian dari sub-sistem agribisnis.

Agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari industri pertanian.

Agroindustri pada konteks ini menekankan pada food processing management

dalam suatu produk olahan, yang bahan baku utamanya adalah produk pertanian.

Dalam lingkup agroindustri ini digunakan teknologi untuk mampu memberikan

nilai tambah yang relatif tinggi terhadap produk yang dihasilkan

(Husodo dkk, 2004).

Sebagai contoh aplikasi peningkatan teknologi yang dapat meningkatkan nilai

tambah bagi produk pertanian dapat dilihat pada industri pengolahan.

Pemanfaatan teknologi untuk pengolahan dapat dilakukan dengan beberapa tahap

yaitu :

1. Tahap primer, yaitu output utama yang dihasilkan dalam proses produksi

langsung dinikmati oleh konsumen tanpa adanya pengolahan lebih lanjut.

2. Tahap Sekunder, yaitu produk yang dihasilkan mengalami proses pengolahan

tertentu secara tradisional. Pengolahan secara tradisional ini kemudian secara

perlahan menjadi lebih maju, kemudian output dari hasil pengolahan itu

3. Tahap tersier, yaitu ketika output yang dihasilkan oleh tahap sekunder diolah

dengan proses yang lebih canggih sehingga menghasilkan bahan pangan yang

dapat diolah menjadi berbagai macam makanan turunan dari produk tersebut.

(Husodo dkk, 2004).

Menurut Soekartawi (1999), nilai tambah merupakan penambahan nilai suatu

komoditi karena adanya input fungsional yang diperlakukan pada komoditi yang

bersangkutan. Besarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor teknis yang

terdiri dari kapasitas produksi, penerapan teknologi, kualitas produk, kuantitas

bahan baku dan input penyerta serta faktor pasar yang meliputi harga jual output,

harga bahan baku, nilai input lain dan upah tenaga kerja.

Peningkatan nilai tambah dari suatu produk agribisnis pada dasarnya tidak

terlepas dari aplikasi teknologi yang tepat dan sistem manajemen yang

professional. Besarnya nilai tambah yang tergantung dari teknologi digunakan

dalam proses produksi dan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap produk yang

dihasilkan. Suatu perusahaan dengan teknologi yang baik akan menghasilkan

produk dengan kualitas yang lebih baik pula, sehingga harga produk olahan akan

lebih tinggi dan akhirnya akan memperbesar nilai tambah yang diperoleh

(Suryana, 1990).

2.3. Kerangka Pemikiran

Tanaman tebu merupakan salah satu produk pertanian yang digunakan sebagai

bahan baku dalam pembuatan gula. Dalam hal ini pengadaan input yaitu jumlah

dan kontinuitas tebu, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan mesin dan

Tebu dapat dinikmati dalam bentuk segar dan juga dapat dilakukan proses

pengolahan lebih lanjut agar dapat dikonsumsi. Tebu sebagai bahan baku yang

diolah akan menimbulkan kegiatan pengolahan tebu yang dilakukan oleh pabrik

gula. Pengolahan tebu dapat menghasilkan berbagai macam produk baru yang

salah satu hasilnya adalah gula. Kegiatan pengolahan ini memberikan nilai tambah

dari produk yang dihasilkan.

Produksi tebu yang dihasilkan oleh Unit Kebun Sei Semayang ini langsung

dikirim ke pabrik gula. Pabrik Gula Sei Semayang merupakan pabrik gula yang

mengolah proses pengolahan tebu menjadi gula. Tebu dihasilkan berasal dari

produksi sendiri serta tebu rakyat intensifikasi.

Nilai tambah dalam pengolahan tebu menjadi gula ini merupakan pertambahan

nilai suatu komoditas karena komoditas tersebut telah mengalami proses

pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dalam suatu proses produksi. Nilai

tambah yang diperoleh merupakan selisih antara nilai komoditas yang mendapat

perlakuan pada suatu tahap dengan nilai bahan baku dan input lain yang harus

dikeluarkan selama proses produksi terjadi.

Nilai tambah yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan yang besar apabila

pengolahan yang diberikan dilakukan dengan baik dan menghasilkan suatu produk

jadi yang berkualitas baik. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi yang semakin canggih dan modern, serta adanya

manajemen dan pemasaran yang baik.

Gula merupakan hasil produk utama yang dihasilkan oleh Pabrik Gula Sei

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak. Dalam hal ini, harga

gula harus dapat dicapai oleh semua orang dan berharap masih memberikan

keuntungan bagi pabrik gula itu sendiri.

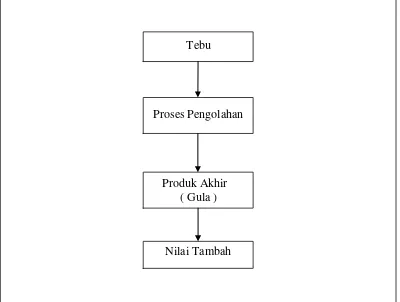

Skema kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Tebu

Proses Pengolahan

Produk Akhir ( Gula )

Nilai Tambah

Keterangan : : Menyatakan hubungan

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dibuat, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara Purposive atau sengaja (Soehartono, 2004).

Dengan mempertimbangkan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentra pabrik

gula yang ada di Sumatera Utara, yaitu di Pabrik Gula Sei Semayang

PT. Perkebunan Nusantara II.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara Purposive

Area Sampling (Sugiyono, 2006). Purposive Area Sampling merupakan teknik

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti orang yang ahli di

bidangnya. Dengan metode tersebut, maka ditetapkan yang menjadi sampel

penelitian ini adalah staff ahli bidang pengolahan di Pabrik Gula Sei Semayang

PT. Perkebunan Nusantara II.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data

primer diperoleh dari wawancara langsung kepada responden yaitu staff ahli

bidang pengolahan di Pabrik Gula Sei Semayang. Data primer yang dibutuhkan

seperti mengenai proses pengolahan tebu hingga menjadi gula.

Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, yaitu Pabrik Gula Sei

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data sekunder yang

diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- Data produksi tebu (ton),

- Data hasil olahan produk/gula (ton),

- Data deskripsi wilayah PG. Sei Semayang PT. Perkebunan Nusantara II, serta

- Data biaya produksi (Rp.).

3.4. Metode Analisis Data

Untuk identifikasi masalah 1 dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif

yaitu mengenai proses pengolahan tebu sampai kepada produk akhir berupa gula

dengan menggunakan data yang diperoleh di daerah penelitian.

Untuk identifikasi masalah 2 mengenai nilai tambah yang diperoleh dari

pengolahan tebu sehingga menjadi gula, maka dianalisis dengan menggunakan

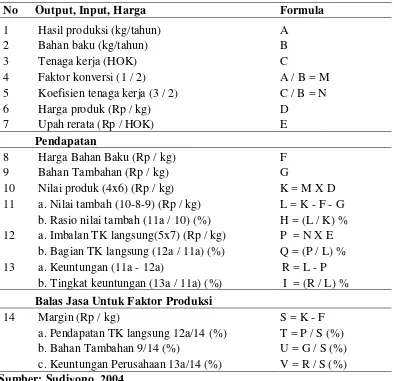

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tambah Dengan Menggunakan Metode Hayami

No Output, Input, Harga Formula

1 Hasil produksi (kg/tahun) A

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian

tentang istilah-istilah dalam penelitian, maka dibuat definisi dan batasan

operasional sebagai berikut :

3.5.1. Definisi

1. Output adalah jumlah gula yang dihasilkan (Kg).

3. Tenaga kerja adalah banyaknya Hari Orang Kerja (HOK) yang terlibat

langsung dalam satu kali proses produksi.

4. Faktor konversi adalah banyaknya output yang dapat dihasilkan dalam

satu satuan input.

5. Koefisien tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja langsung yang

diperlukan dalam pengolahan.

6. Harga output adalah harga jual produk per satu kilogram (Rp).

7. Upah tenaga kerja adalah upah rata-rata yang diterima tenaga kerja

langsung untuk mengolah produk (Rp/HOK).

8. Harga bahan baku adalah harga beli bahan baku tebu (Rp/kg).

9. Bahan tambahan merupakan biaya pemakaian input lain per kilogram

produk (Rp).

10.Nilai output menunjukkan nilai output gula yang dihasilkan (Rp).

11.Nilai tambah merupakan selisih nilai output gula dengan nilai bahan baku

utama tebu dan sumbangan input lain (Rp).

12.Rasio nilai tambah menunjukkan prosentase nilai tambah dari nilai produk.

13.Pendapatan tenaga kerja langsung adalah hasil kali antara koefisien tenaga

kerja dan upah tenaga kerja langsung (Rp/Kg).

14.Bagian tenaga kerja langsung menunjukkan prosentase pendapatan tenaga

15.Keuntungan adalah nilai tambah dikurangi pendapatan tenaga kerja (Rp).

16.Tingkat keuntungan menunjukkan prosentase keuntungan terhadap nilai

tambah.

17.Marjin adalah selisih antara nilai output dengan bahan baku atau besarnya

kontribusi pemilik faktor-faktor produksi selain bahan baku yang

digunakan dalam proses produksi.

18.Pendapatan tenaga kerja langsung adalah prosentase pendapatan tenaga

kerja langsung terhadap marjin (%).

19.Bahan tambahan lain adalah prosentase sumbangan input lain terhadap

marjin (%).

20.Keuntungan adalah prosentase keuntungan terhadap marjin (%).

3.5.2. Batasan Operasional

Adapun batasan operasional adalah sebagai berikut :

1. Daerah penelitian dilakukan di Pabrik Gula Sei Semayang PT. Perkebunan

Nusantara II.

2. Sampel dalam penelitian ini adalah staff ahli bidang pengolahan di Pabrik

Gula Sei Semayang PT. Perkebunan Nusantara II.

3. Produk akhir yang dihasilkan berupa gula.

IV. DESKRIPSI WILAYAH

4.1. Profil PT. Perkebunan Nusantara II

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), disingkat PTPN II, dibentuk berdasarkan

PP No. 7 Tahun 1996, tanggal 14 Pebruari 1996. Perusahaan yang berstatus

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan

kebun-kebun di Wilayah Sumatera Utara dari eks PTP II dan PTP IX. Selain itu

dikembangkan juga tanaman kelapa sawit di wilayah Irian Jaya yaitu di

Kabupaten Manokwari dan Jayapura.

Perusahaan Perseroan PT Perkebunan II bergerak dibidang usaha Pertanian dan

Perkebunan didirikan dengan Akte Notaris GHS Loemban Tobing, SH No. 12

tanggal 5 April 1976 yang diperbaiki dengan Akte Notaris No. 54 tanggal 21

Desember 1976 dan pengesahan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.

Y.A. 5/43/8 tanggal 28 Januari 1977 dan telah diumumkan dalam Lembaran

Negara No. 52 tahun 1978 yang telah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri

Tingkat I Medan tanggal 19 Pebruari 1977 No. 10/1977/PT. Perseroan Terbatas

ini bernama Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Perkebunan II disingkat “PT

Perkebunan II" merupakan perubahan bentuk dan gabungan dari PN Perkebunan

II dengan PN Perkebunan Sawit Seberang.

Pendirian perusahaan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 2

tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun

Saham, Akte Pendirian tersebut diatas telah dirubah dan diterangkan dalam Akte

Notaris Imas Fatimah Nomor 94 tanggal 13 Agustus 1984 yang kemudian

diperbaiki dengan Akte Nomor 26 tanggal 8 Maret 1985 dengan persetujuan

Menteri Kehakiman Nomor C2-5013-HT.0104 tahun 1985 tanggal 14 Agustus

1985. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

tanggal 20 Desember 1990 Akte tersebut mengalami perubahan kembali dengan

Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 2 tanggal 1 April 1991 dengan persetujuan

Menteri Kehakiman Nomor C2-4939-HT.01.04TH-91 tanggal 20 September

1991.

Pada tanggal 11 Maret 1996 kembali diadakan reorganisasi berdasarkan nilai kerja

dimana PT Perkebunan II dan PT Perkebunan IX yang didirikan dengan Akte

Notaris GHS. Loemban Tobing, SH Nomor 6 tanggal 1 April 1974 dan sesuai

dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH Nomor 100 tanggal 18 September 1983

dilebur dan digabungkan menjadi satu dengan nama PT Perkebunan Nusantara II

yang dibentuk dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 35 tertanggal 11

Maret 1996. Akte pendirian ini kemudian disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI

dengan Surat Keputusan No. C2.8330.HT.01.01.TH.96 dan diumumkan dalam

Berita Negera RI Nomor 81. Pendirian Perusahaan yang merupakan hasil

peleburan PTP-II dan PTP-IX berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 7

tahun 1996. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2002 terjadi perubahan modal

dasar perseroan sesuai Akte Notaris Sri Rahayu H. Prastyo, SH.1:34 PM

7/21/2008.

Adapun yang menjadi visi dari PT. Perkebunan Nusantara II adalah turut

ekonomi dan pembangunan nasional umumnya dan secara khusus di sub sektor

perkebunan dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan

berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Sedangkan misi dari PT. Perkebunan Nusantara II adalah profitisasi melalui

pendayagunaan, pengelolaan perusahaan di bidang perkebunan, dengan

mengusahakan lima budidaya komoditi unggulan yakni kelapa sawit, karet, kakao,

tembakau dan tebu secara efisien, ekonomis sehingga dapat mencapai produk

yang memenuhi standard kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen, serta

melakukan diversifikasi usaha yang dapat mendukung kinerja perusahaan.

Pengelolaan produksi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang

berwawasan lingkungan, memiliki daya saing yang kuat, serta meningkatkan

kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri guna

kelangsungan usaha dalam mendukung pertanian perkebunan.

Sasaran dari PT. Perkebunan Nusantara II adalah mempertahankan dan

meningkatkan sumbangan di bidang perkebunan melalui upaya peningkatan

produksi sekaligus mendukung upaya peningkatan ekspor non migas,

memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

pada umumnya, memelihara sumber daya alam dan lingkungan, air dan menjaga

kesuburan tanah.

Dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan serta mengantisipasi era globalisasi

dan ketidak-pastian perekonomian pada tahun-tahun mendatang, perusahaan telah

a. Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan mengembangkan 5 budidaya

unggulan yakni kelapa sawit, karet, kakao, tebu dan tembakau dengan

peningkatan produksi dan produktivitas.

b. Peningkatan kualitas produksi yang mempunyai potensi pasar, serta

pengawasan harga pokok produksi yang dapat memberikan profit margin yang

lebih baik.

c. Meningkatkan keperdulian terhadap kesejahteraan karyawan dalam rangka

untuk meningkatkan kegairahan kerja serta produktivitas kerja.

Berupaya ke arah industri hilir yang dalam pelaksanaannya bekerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan) atau berdiri sendiri.

d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap sumber daya manusia

dalam lingkup teknis melalui pelatihan dan pendidikan.

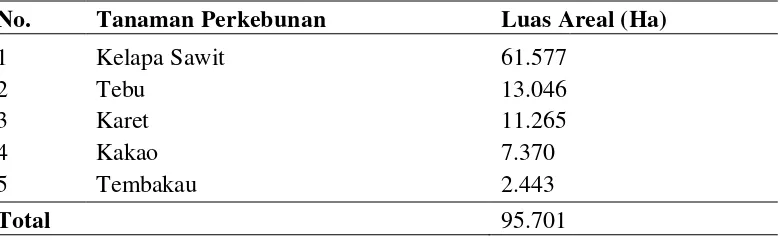

4.1.1. Jenis Komoditi PT. Perkebunan Nusantara II

PT. Perkebunan Nusantara II merupakan perkebunan milik Negara yang

membudidayakan beberapa jenis tanaman semusim dan tahunan. Berikut ini

merupakan tanaman perkebunan yang diusahakan oleh PT. Perkebunan Nusantara

II adalah :

Tabel 2. Jenis Komoditi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan

No. Tanaman Perkebunan Luas Areal (Ha)

1 Kelapa Sawit 61.577

Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + inti, PT.Perkebunan Nusantara II

juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 25.250 ha untuk tanaman kelapa

sawit.

4.2. Profil Singkat PG. Sei Semayang

Berdirinya Pabrik Gula Sei Semayang PT. Perkebunan Nusantara II diawali

dengan pendirian perusahaaan Perusahaan Belanda dengan nama N.V Veroning

de Deli Maatscnappij (N.V. VDM) pada tanggal 11 Januari 1958. Seluruh

Perusahaan bangsa Belanda yang diambil Alih Kepemilikannya termasuk

Perusahaan–Perkebunan Belanda berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958

tentang Normalisasi Perusahaan milik Belanda N.V. VDM yang terdiri dari 34

Perusahaan.

Perusahaan Belanda diubah menjadi Perkebunan Negara pada tanggal 28

November 1958 berdasarkan Peraturan Negara Baru Cabang Sumatera Utara

melakukan Pengembangan dengan merubah kebun menjadi 30 perkebunan

dengan luas areal 101.633 Ha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun

1961, maka pada tanggal 1 Juni 1961, perusahaan perkebunan Sumatera Utara

bergerak khusus dalam bidang pengembangan Budidaya tembakau. Sedangkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968, Lembaga Negara No. 23

Tahun 1961, maka perusahaan perkebunan Sumatera Utara I diubah menjadi

Perusahaan Negara Perkebunan IX yang terdiri dari 23 Perkebunan dengan luas

areal 58.139,75 Ha.

Setelah melakukan penelitian maka dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk

permasalahan dalam hal pengusahaan tembakau dipasaran serta pemanfaatan

tanah secara khusus pada selang waktu penanaman tembakau maka Proyek

Pengembangan Industri Gula (PPIG) / Dirjen Perkebunan dilakukan percobaan

Penanaman Budidaya Tebu pada tahun 1975 di kebun percobaan yang berlokasi di

Tanjung Morawa Batang kuis. Sei Semayang sebelumnya bukanlah termasuk

pemetaan tanaman tebu.

Dengan dilakukannya percobaan penanaman tebu diantaranya rotasi tebu, usaha

penekanan biaya minimum oleh perusahaan dari segi aktivitas dan manajeman

dinilai cukup baik. Sehingga Proyek pengembangan Industri Gula (PPIG) dan

Balai Penelitian PTP. IX melihat proposal dan masa depan cerah dengan

memanfaatkan tanaman tebu dalam satu proyek gula, maka pada tahun 1978

dilakukan Feasebility Study pada tahun yang sama diperoleh izin prinsip

Pembangunan Proyek Gula PTP. IX dan akhirnya pada tahun 1982 didirikannya

Pabrik Gula Sei Semayang (PGSS).

4.2.1. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Pabrik Gula Sei Semayang merupakan industri manufaktur yang memproduksi

gula pasir. Bahan baku utama dari produk tersebut adalah tebu yang berasal dari

penyedian bahan baku. Perusahaan ini dalam masa operasinya, sering disebut

dengan masa giling gula, yaitu apabila bahan baku (tebu) mengalami masa panen

yang cukup untuk digiling dalam produksi.

PG. Sei Semayang adalah daerah penghasil gula pertama diluar Pulau Jawa yang

mempunyai kantor besar di Jln. Deli No. 4 Medan dan merupakan pabrik

dengan pengelompokkan perusahaan Gula Negara, PGSS dikategorikan kedalam

golongan D. Pengelompokkan ini berdasarkan SK Menteri Pertanian No.

559/Keputusan/EEK/10/1977 yang menyertakan gilingan perhari sebagai berikut :

Golongan A Kapasitas Giling 800 – 1200 TCD

Golongan B Kapasitas Giling 1200 – 1800 TCD

Golongan C Kapasitas Giling 1800 –2700 TCD

Golongan D Kapasitas Giling 2700 – 4000 TCD

Pabrik Gula Sei Sei Semayang mempunyai visi dan misi yang akan menjadi

pedoman masa depan. Adapun yang menjadi visi-nya adalah mengolah bahan

baku tebu menjadi gula SHS dan tetes yang berkualitas baik. Sedangkan misi dari

pabrik gula Sei Semayang adalah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya

manusia dan usaha mencapai produksi yang lebih baik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pabrik Gula Sei Semayang adalah : • Mampu mengolah tebu menjadi gula dengan rendemen 6,38 %

• Menghasilkan kualitas pertama gula

• Dapat mengolah dengan kapasitas Ekslusif/inclusif 3400 - 3800 TCD.

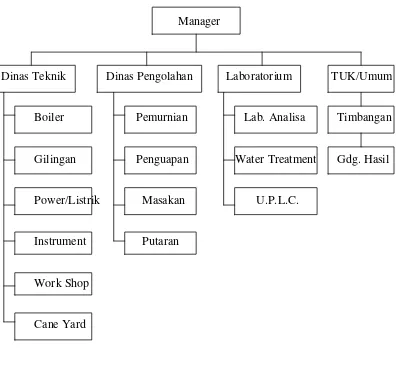

4.2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan wewenang dan tanggung jawab dalam

perusahaan dari masing-masing bagian yang saling berinteraksi dan membentuk

suatu kerjasama. Salah satu cara bentuk organisasi yang digunakan perusahaan

Melalui suatu struktur organisasi yang baik maka pelaksanaan pekerjaan akan

lancar, efektif dan efisien. Bagi setiap perusahaan struktur organisasi yang

digunakan tidaklah sama satu dengan lainnya, sebab pada hakekatnya struktur

organisasi perusahaan dirancang dengan kondisi kebutuhan, fungsi serta tujuan

dari perusahaan tersebut.

Struktur organisasi pada Pabrik Gula Sei Semayang merupakan struktur

organisasi garis dan fungsional, dimana wewenang dari pucuk pimpinan

dilimpahkan pada suatu organisasi dibawahnya dalam suatu bidang kerja.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh seluruh personil yang tercantum pada

bagan organisasi di bidang masing-masing sesuai dengan tugasnya. Pekerjaan

dilakukan sesuai standart pelaksanaan kerja untuk mencapai target yang telah

Adapun struktur organisasi Pabrik Gula Sei Semayang terlihat pada gambar 2

dibawah ini :

Manager

Dinas Teknik Dinas Pengolahan Laboratorium TUK/Umum

Boiler Pemurnian Lab. Analisa Timbangan

Gilingan Penguapan Water Treatment Gdg. Hasil

Power/Listrik Masakan U.P.L.C.

Instrument Putaran

Work Shop

Cane Yard

Gambar 2.

Struktur Organisasi PG. Sei Semayang

4.2.3.Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada Pabrik Gula Sei Semayang

4.2.4. Letak Geografis

Lokasi Pabrik Gula Sei Semayang (PGSS) terletak antara kota Medan dengan

Binjai tepatnya di Km. 12,5 dan dari persimpangan Km. 12,5 masuk menuju Desa

Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sejauh 2500 m.

Pabrik Gula Sei Semayang termasuk berada ditengah-tengah perkebunan tebu dan

perbatasan di :

Sebelah selatan : Berbatasan dengan bengkel teknik

Sebelah timur : Menuju ke jalan Bulun Cina

Sebelah utara : Daerah penanaman DP (Diversun Penanaman) IV/V

Sebelah barat : Terdapat Komplek Perumahan Karyawan

Secara Geografis areal pabrik Sei Semayang terletak diantara 98° Bujur Timur

dan diantara garis 3° Lintang Utara. Ketinggian tempat antara 9-125 diatas

permukaan laut.

4.3. Karakteristik Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan staff ahli di bidang proses

pengolahan tebu menjadi gula. Staff ahli ini merupakan orang yang mengetahui

mengenai proses pengolahan tebu menjadi gula dari kegiatan proses awal sampai

kepada kegiatan proses akhir. Berikut ini identitas yang merupakan sampel dalam

Nama : Tolap Purba

Tanggal Lahir : 13 Juni 1962

Umur : 49 tahun

Alamat : Komplek Perumahan Staff Pabrik Gula Sei Semayang

PT. Perkebunan Nusantara II Jln. Binjai Km. 12,5

Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Proses Pengolahan Tebu

Tebu merupakan bahan baku dalam proses pembuatan gula. Tebu dapat dipanen

apabila telah mencapai umur ± 1 tahun. Tebu dapat dipanen dengan cara manual

atau menggunakan mesin-mesin pemotong tebu. Setelah tebu dipanen dan

diangkut ke pabrik, selanjutnya dilakukan pengolahan.

Pabrik gula akan beroperasi apabila tebu yang dipanen cukup dan sesuai dengan

kapasitas giling yang telah ditentukan. Pabrik Gula Sei Semayang di desain

dengan kapasitas ± 4000 ton/ hari pada masa giling. Pengolahan tebu menjadi gula

dilakukan di pabrik dengan menggunakan peralatan/mesin yang sebagian besar

bekerja secara otomatis. Proses pengolahan hasil pertanian memberikan nilai

tambah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk pertanian itu sendiri

sehingga mampu memberikan kontribusi nilai ekonomis yang tinggi.

Proses pengolahan yang dilakukan di Pabrik Gula Sei Semayang terdiri dari 7

tahap yaitu pencacahan tebu, penggilingan, pemurnian, penguapan, pemasakan,

pemutaran, dan penyelesaian sehingga menghasilkan gula. Berikut ini disajikan

ALIRAN PROSES PEMBUATAN GULA

PENCACAHAN TEBU

AIR IMBISISI PENGGILINGAN Ampas 30-40%

20-24%

Nira mentah

GAS Ca(OH)₂ = 0,15% PEMURNIAN Blotong 4%

SO₂ 0,04%

Nira encer Air injeksi

PENGUAPAN Air kondensat

Nira Kental

PEMASAKAN Air kondensat Stroop

PEMUTARAN

PENYELESAIAN

GULA

Gambar 3.

Berikut ini merupakan keterangan penjelasan dari skema proses pengolahan tebu

sampai kepada produk akhir adalah :

1) Proses Pencacahan Tebu

Proses pencacahan tebu merupakan proses awal dalam pembuatan tebu menjadi

gula. Proses ini diawali dengan penggunaan bahan baku yang berupa tebu. Tebu

yang akan diolah adalah tebu yang telah masak panen dengan standart

kematangan yang cukup. Tebu-tebu tersebut dibawa ke pabrik dengan

menggunakan truk pengangkut tebu. Truk-truk tersebut harus ditimbang terlebih

dahulu pada saat masuk dan keluar pabrik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

berat netto dari tebu tersebut. Tujuan dari proses pencacahan tebu ini adalah agar

tebu berbentuk cacahan sehinggga dapat memudahkan proses selanjutnya yaitu

proses penggilingan.

Proses pencacahan tebu dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, tebu dari truk

pengangkutan dijungkitkan dengan menggunakan tenaga pompa hidrolik,

sehingga tebu jatuh ke dalam cane carrier, kedua, sebagian tebu yang lain

diangkut dengan truk dibongkar di lantai dengan menggunakan cane striker tebu

yang disorong ke cane carrier, serta ketiga, sebagian tebu lagi dibongkar dengan

menggunakan cane lifter hilo, dimana kabel hilo dihubungkan dengan salah satu

sisi truk sehingga tebu tumpah ke cane feeding table lalu pemasukan tebu ke cane

carrier diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi kapasitas gilingan yang

direncanakan.

Dari cane carrier, tebu dibawa masuk kedalam cane leverler untuk pengaturan

dipotong-potong secara horizontal, kemudian selanjutnya cane carrier membawa

tebu ke cane cutter II untuk dicacah lebih halus lagi. Kemudian dilanjutkan ke

proses pengiilingan.

2) Proses Penggilingan

Setelah mengalami proses pencacahan tebu, maka proses selanjutnya adalah

proses penggilingan. Proses penggilingan ini merupakan proses yang dilakukan

dengan pemerasan tebu yang bertujuan untuk mendapatkan nira

sebanyak-banyaknya. Pemerasan tebu dilakukan dengan 5 set three roll mill yaitu unit

gilingan I sampai V dimana setiap unit gilingan terdapat 3 roll yang diatur

sedemikian rupa membentuk sudut 120°, dan pada masing-masing gilingan terjadi

2 kali pemerasan.

Proses penggilingan ini dilakukan dengan pemerasan tebu-tebu pada gilingan I

dan II. Nira hasil perasan yang diperoleh di gilingan I dan II ditampung di tangki

nira mentah yang kemudian dipompakan menuju timbangan nira mentah. Ampas

dari gilingan I dilanjutkan ke gilingan II, demikian seterusnya sampai ke gilingan

V, sampai kebelakang ampas tebu akan semakin kering sehingga nira yang

diperas benar-benar maksimal. Nira yang dihasilkan oleh gilingan III merupakan

nira imbibisi untuk gilingan II, begitu juga nira gilingan IV akan menjadi nira

imbibisi III, dan nira hasil gilingan V merupakan nira imbibisi untuk gilingan IV.

Sedangkan pada gilingan V menggunakan air panas sebagai air imbibisi.

Setelah pada gilingan V, nira yang terikut dalam ampas (bagasse) tebu hampir

menghasilkan uap air untuk menggerakan turbin. Dan yang tidak terpakai di

boiler dikirim ke bagasse house (gudang penyimpanan ampas tebu).

Sedangkan ampas yang terikat pada tangki nira mentah disaring melalui plat

saringan dan dibawa oleh srew conveyor ke ampas gilingan I untuk digiling

kembali ke gilingan II. Ampas yang terikut pada hasil gilingan III, IV, dan V

diangkut oleh juice strainer untuk digiling kembali pada gilingan III. Nira yang

telah bebas ampas dari penggilingan I dan II dipompakan ke proses selanjutnya

yaitu proses pemurnian.

3) Proses Pemurnian

Nira yang telah bebas ampas/bersih akan dialihkan ke proses pemurnian. Nira

yang dihasilkan sebelumnya adalah nira mentah. Tujuan proses pemurnian ini

yaitu untuk menghilangkan kotoran (unsur bukan gula) dalam nira tanpa merusak

kadar gulanya. Banyak proses yang dilakukan dalam proses pemurnian dari proses

secara kimia yaitu dengan memberikan bahan kimia yang kemudian bereaksi

dengan kotoran membentuk endapan, proses secara fisika dengan menggunakan

pemanasan, pengendapan, pengapungan dan penyaringan, serta proses kimia

fisika yaitu dengan mengubah sifat fisis suatu komponen sehingga mudah

dipisahkan. Pelaksanaan proses pemurnian harus dilakukan tanpa mengabaikan

waktu, suhu, dan pH.

Pada proses pemurnian diperlukan 4 (empat) bahan penolong yaitu: kapur tohor,

gas sulfit/belerang, phospat dan talosep (A6XL). Dengan tahapan-tahapan dalam

- Penyaringan I

Nira mentah dari tangki nira mentah dialirkan melalui pipa kesaringan DSM.

Kemudian dialirkan ke timbangan “Maxwell Boulogne” yang menimbang nira

mentah secara otomatis.

- Pemanasan I (Juice Heater I)

Nira mentah ditimbang dialirkan ke pemanasan I, dan dipanaskan sampai ke

temperatur 75°C dengan mengalirkan steam. Pemanasan ini dilakukan dengan

waktu sesingkat mungkin untuk mencegah gula terpecah menjadi unsur yang

lebih sederhana.

- Defekasi (defecation)

Tujuan proses defikasi adalah untuk membersihkan komponen-komponen

bukan gula dan meningkatkan harkat kemurnian (HK). Bahan yang dipakai

pada proses ini adalah kapur tohor dengan pH 9.0 – 9.5. Pemakaian bahan ini

dalam proses defikasi ini belum dapat digantikan dengan bahan lain tapi tidak

bisa ditingggalkan.

- Sulfitasi nira mentah

Nira yang telah terkapur masuk kedalam tangki sulfitasi dalam proses ini

terjadi penurunan pH nira menjadi 7.0 – 7.2. Sulfitasi ini dilakukan pada suhu

70 - 75°C. Penambahan SO2 tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan

penurunan pH menjadi terlalu rendah dan terbentuknya senyawa Calsium

- Netralisasi (Neutralizing)

Nira mentah tersulfitasi mengalir ketangki netralisasi, kemudian ditambahkan

lagi kapur tohor sehingga pH netral (berkisar antara 7.0 – 7.2).

- Pemanasan II (Juice heater II)

Nira yang telah dinetralkan pHnya kemudian dialirkan ketangki pemanasan II,

disini nira dipanaskan dengan steam pada temperatur yang lebih panas daripada

pemanasan I yaitu 105°C. Dimana temperatur ini adalah suhu yang mempunyai

isoelektris yaitu yang dapat mengumpulkan zat-zat tertentu, membunuh

bakteri-bakteri dalam nira dan menurunkan kepekatan (viskositas) sehingga

kotoran lebih mudah mengendap.

- Pengeluaran gas dan pengendapan

Sebelum dilakukannya pengendapan gas-gas yang terdapat dalam nira harus

dibebaskan kedalam tangki pengembangan (flash tank) agar tidak mengganggu

proses pengendapan. Dari flash tank nira dialirkan ke tangki pengendapan

(compatrement door clarifier) yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran

hasil pemurnian dengan menambahkan flokulat (Tolasep (A6XL)), yang

berfungsi mempercepat pengendapan kotoran dalam nira.

Pada tangki ini terdapat proses pemisahan nira jernih atau nira encer dari nira

kotor. Nira jernih dialirkan secara over flow sedangkan nira kotor keluar

melalui bagian bawah di pompakan ke tangki nira kotor. Pada nira kotor terjadi

perlakuan penyaringan, sedangkan nira jernih diteruskan ke proses

- Penyaringan II

Nira encer disaring dengan saringan DSM dan dialirkan ke proses penguapan

(evaporator). Nira jernih secara over flow keluar dari door clarifier, sedangkan

nira kotor dipompakan keluar dan ditampung kedalam sebuah bak dan

kemudian diteruskan ke mud feed mixer. Pada mud feed mixer ini nira kotor

dicampurkan dengan ampas halus dari gilingan V. Ampas tebu berguna sebagai

media filtrasi agar nira kotor tersaring. Setelah tercampurnya ampas tebu

dengan nira kotor kemudian diteruskan ke vacuum filter (saringan hampa).

Di vacuum filter inilah nira kotor akan tersaring untuk memperoleh filtrate

sebanyak-banyaknya. Vacuum filter ini prinsip perbedaaan tekanan pada dua

tempat dipisahkan oleh media penyaringan. Dengan dua buah drum yang

berputar dan permukaan yang berlubang dengan kecepatan berputar

0.15 – 0.35 rpm nira ditarik melalui media penyaringan dengan tekanan hampa

antara 35 – 45 cm Hg, yang akan meninggalkan kotoran berwarna coklat

(blotong) yang melekat pada permukaan drum. Untuk pencucian, blotong

disemprot dengan air, lalu dengan scraper dilepas dari permukaan saringan,

melalui conveyer dibawah kabin blotong dan dimasukkan kedalam truk untuk

ditimbang dan dibuang keluar pabrik. Blotong ini dapat dimanfaatkan sebagai

pupuk. Filtrat hasil saringan tadi kemudian dipompakan ke tangki nira yang

telah ditimbang untuk proses ulang.

4) Proses Penguapan

Nira yang dihasilkan pada proses pemurnian merupakan nira encer. Nira encer

saringan DSM dan kemudian dialirkan ke proses penguapan. Tujuan dari proses

penguapan ini adalah untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada nira encer

agar diperoleh nira yang lebih kental, dengan kentalan 62 - 65°brix. Proses

penguapan ini dilakukan pada temperatur 65 - 115°C dengan empat tahap yang

disebut “Quadruple Effect Evaporator”, dengan menggunakan cara forward feed.

Steam masuk evaporator dengan tekanan 0.8 cmHg dan suhu 120°C.

Alat/mesin penguapan (Evaporator) yang ada dalam sistem ini berjumlah lima

buah tetapi yang dipakai hanya empat buah, yang satu lagi dipakai apabila terjadi

kerusakan pada salah satu evaporator atau apabila salah satu evaporator

dibersihkan. Titik didih larutan diturunkan dengan menurunkan tekanan dalam

badan evaporator, dimana tekanan pada badan IV ±65 cmHg vacuum, pada badan

III ±45 cmHg vacuum, pada badan II ±15 cmHg vacuum, pada badan I ±0.8 cmHg

vacuum.

Perbedaan tekanan pada masing-masing evaporator akan mengakibatkan nira

mengalir secara otomatis dari badan I ke badan berikutnya. Nira yang masuk pada

tiap-tiap badan evaporator akan bersirkulasi hingga mencapai kepekatan tertentu.

Kemudian secara otomatis katub (valve) akan terbuka dan nira mengalir kebadan

berikutnya. Demikian seterusnya sampai pada badan evaporator terakhir dengan

kepekatan 65°brix.

Nira kental yang telah melewati proses penguapan (evaporating) ini kemudian di

alirkan ke proses selanjutnya yaitu proses pemasakan. Sedangkan kondensasi