UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

UJI AKTIVITAS ANTIFERTILITAS EKSTRAK

ETANOL 96% DAUN SAMBILOTO (

Andrographis

paniculata

Nees.) PADA TIKUS JANTAN

GALUR

SPRAGUE-DAWLEY

SECARA

IN VIVO

SKRIPSI

ASTRI DWI ZAHRINA

1111102000073

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

ii

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

UJI AKTIVITAS ANTIFERTILITAS EKSTRAK

ETANOL 96% DAUN SAMBILOTO (

Andrographis

paniculata

Nees.) PADA TIKUS JANTAN

GALUR

SPRAGUE-DAWLEY

SECARA

IN VIVO

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi

ASTRI DWI ZAHRINA

1111102000073

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

vi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nama : Astri Dwi Zahrina

Program Studi : Farmasi

Judul : Uji Aktivitas Antifertilitas Ekstrak Etanol 96% Daun Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) Pada Tikus Jantan Galur Sprague-Dawley Secara In Vivo

Sambiloto mempunyai kandungan senyawa aktif utama yaitu andrografolid yang dapat berpotensi sebagai agen antifertilitas. Penelitian ini bersifat eksperimental. Dua puluh ekor tikus jantan galur Sprague-Dawley dibagi menjadi 4 kelompok: kontrol Tween 80 2%, dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB. Pemberian ekstrak etanol 96% daun sambiloto dilakukan secara oral selama 48 hari. Parameter yang diamati adalah konsentrasi spermatozoa, morfologi spermatozoa, jumlah spermatosit pakiten dan konsentrasi testosteron. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa One Way ANOVA yang menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan dosis terjadi peningkatan konsentrasi spermatozoa secara tidak bermakna (p≥0,05) terhadap kontrol. Persentase morfologi spermatozoa yang abnormal mengalami peningkatan secara bermakna (p≤0,05) pada semua kelompok perlakuan dosis dibandingkan dengan kontrol. Jumlah spermatosit pakiten pada tahap VII-VIII mengalami penurunan secara bermakna (p≤0,05) antara kontrol dengan kelompok dosis. Hasil analisa data konsentrasi testosteron dengan Paired-Sample T-Test menunjukkan penurunan pada kelompok dosis 200 mg/kgBB dan peningkatan pada kelompok 100 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB, namun yang mengalami perbedaan bermakna (p≤0,05) antara hari ke-0 dan hari ke-49 hanya pada kelompok dosis 100 mg/kgBB. Peningkatan dan penurunan konsentrasi testosteron yang terjadi masih dalam rentang normal konsentrasi testosteron tikus, kecuali pada kelompok dosis 100 mg/kg yang melebihi rentang normal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ekstrak etanol 96% daun sambiloto berpotensi sebagai agen antifertilitas yang dapat dikembangkan.

vii UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Name : Astri Dwi Zahrina

Major : Pharmacy

Title : Study of Antifertility Activity of 96% Ethanolic Extract of Sambiloto Leaves (Andrographis paniculata Nees.) in Male Sprague-Dawley Rats In Vivo

Sambiloto contains a main active compound, called andrographolide, a compund which is potential as antifertility agent. This research was an experimental study. Twenty male Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups randomly, they were control group (Tween 80 2%), 100 mg/kg body weight; 200 mg/kg body weight; and 400 mg/kg body weight. Male Sprague-Dawley ratswere given 96% ethanolic extract of sambiloto leaves orally for 48 days. Antifertility parameters which were being analyzed in this study were spermatozoa concentration, spermatozoa morphology, the number of pachytene spermatocytes and testosterone concentration. The data resulted from the experiment then being analyzed by using One Way ANOVA. There were unsignificant increase (p≥0.05) in all treatment groups of spermatozoa concentration compared to the control. The results showed significant difference between the control and the treatment, which existed as the significant increase (p≤0.05) of abnormal spermatozoa’s morphology. While the numbers of pachytene spermatocytes in stage VII-VIII decreased significantly (p≤0.05) in all treatment groups compared to the control. The testosterone concentration data were analyzed by using Paired-Sample T-Test and the results showed an unsignificant decrease (p≤0.05) in 200 mg/kg body weight dosage between day-0 and day-49 and in another hand showed a significant increase in 100mg/kg body weight dosage and unsignificant increase in 400 mg/kg body weight dosage between day-0 and day-49. The decreasing and increasing effect of testosterone concentration occurred within the normal range, except for 100 mg/kg body weight dosage which exceeded the normal range. Based on the results, 96% ethanolic extract of sambiloto leaves is potentially as antifertility agent which can be developed further.

viii UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antifertilitas Ekstrak Etanol 96% Daun Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) Pada Tikus Jantan Galur Sprague-Dawley Secara In Vivo”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta pengikutnya.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini penulis banyak

menerima bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan

penghargaan yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih yang tulus

kepada :

1. Drs. Arif Sumantri, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan

2. Yardi, Ph.D., Apt selaku Kepala Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

3. Dr. Azrifitria, M.Si., Apt dan Syaikhul Aziz, M.Si., Apt sebagai dosen

pembimbing I dan II yang dengan kesabarannya telah memberikan waktu,

ilmu, arahan dan bimbingannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini

4. Ayahanda tercinta Jojo Suwarjo dan Ibunda tercinta Ani Sulastriani yang

senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral

maupun materi kepada penulis selama ini

5. Kakak dan Adikku tersayang Adhisty Pramanik Putri dan Rifa Tri

Shafhany yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada

penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan

hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN)

ix UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Monica, dan Rifda Nailil Muna atas kebersamaan, motivasi dan bantuan

selama penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Teman-teman yang telah membantu selama penelitian Sry Wardiyah,

Brasti Eka Pratiwi, Fitria Apriani, Rhesa Ramadhan, Sutar, Dini, Rizky

Hidayanti Rambe, Eca, Evi, Sheila, Athiyah, Rahmi.

9. Teman-teman Farmasi Angkatan 2011 atas segala kebersamaanya,

semangat, dan bantuan selama dibangku perkuliahan hingga selesai

pengerjaan skripsi ini.

10.Kak Eris, Kak Tiwi, Kak Lisna, Kak Rani, Kak Rachmadi sebagai laboran

Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis melakukan penelitian di laboratorium.’

11.Dan kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan

penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak

bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan

balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu

penulis mengaharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2015

Penulis

xi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iv

HALAMAN PENGESAHAN ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3.Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Hipotesis ... 4

1.5. Manfaat Penelitian ... 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1. Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) ... 6

2.1.1. Sejarah dan Sinonim ... 6

2.1.2. Klasifikasi ... 6

2.1.3. Morfologi ... 6

2.1.4. Kandungan Kimia ... 8

2.1.5. Andrografolid ... 8

2.1.6. Manfaat ... 9

2.2. Simplisia dan Ekstrak ... 9

xii UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.3.1. Cara Dingin ... 11

2.3.2. Cara Panas ... 11

2.4. Tinjauan Hewan Percobaan ... 12

2.4.1. Klasifikasi Tikus Putih ... 12

2.4.2. Biologis Tikus Putih (Rattus norvegicus) ... 12

2.5. Sistem Reproduksi Tikus Jantan ... 14

2.5.1. Produksi Sperma ... 17

2.5.2. Spermatogenesis ... 18

2.5.3. Peran Hormon Pada Spermatogenesis ... 21

2.6. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ... 22

BAB 3 METODE PENELITIAN ... 27

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 27

3.2. Alat dan Bahan ... 27

3.2.1. Hewan Uji ... 27

3.2.2. Bahan Uji ... 27

3.2.2. Bahan Kimia ... 27

3.2.4. Alat ... 28

3.3. Rancangan Penelitian ... 28

3.3.1. Besar Sampel ... 28

3.3.2. Dosis Perlakuan ... 28

3.4. Kegiatan Penelitian ... 29

3.4.1. Pemeriksaan Simplisia (Determinasi) ... 29

3.4.2. Penyiapan Simplisia dan Pembuatan Ekstrak ... 30

3.4.3. Penapisan Fitokimia ... 30

3.4.4. Parameter Spesifik dan Non Spesifik ... 32

3.4.5. Uji kualitatif Andrografolid dengan KLT ... 33

3.4.6. Persiapan Hewan Uji ... 33

3.4.7. Pemberian Perlakuan ... 34

3.4.8. Pembuatan Preparat ... 34

xiii UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

4.1. Hasil Penelitian ... 38

4.1.1. Determinasi Tanaman ... 38

4.1.2. Ekstraksi ... 38

4.1.3. Penapisan Fitokimia ... 38

4.1.4. Pengujian Parameter Ekstrak ... 39

4.1.5. Uji Kualitatif Andrografolid dengan KLT ... 39

4.1.6. Perhitungan Konsentrasi Spermatozoa ... 42

4.1.7. Perhitungan Morfologi Spermatozoa ... 43

4.1.8. Pengukuran Konsentrasi Testosteron ... 44

4.1.9. Perhitungan Jumlah Spermatosit Pakiten ... 46

4.2. Pembahasan ... 47

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 61

5.1. Kesimpulan ... 61

5.2. Saran ... 61

DAFTAR PUSTAKA ... 62

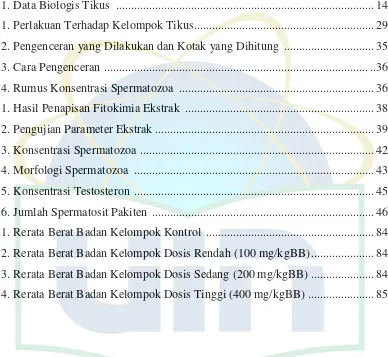

xiv UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tabel Halaman

2.1. Data Biologis Tikus ... 14

3.1. Perlakuan Terhadap Kelompok Tikus ... 29

3.2. Pengenceran yang Dilakukan dan Kotak yang Dihitung ... 35

3.3. Cara Pengenceran ... ..36

3.4. Rumus Konsentrasi Spermatozoa ... 36

4.1. Hasil Penapisan Fitokimia Ekstrak ... 38

4.2. Pengujian Parameter Ekstrak ... 39

4.3. Konsentrasi Spermatozoa ... 42

4.4. Morfologi Spermatozoa ... 43

4.5. Konsentrasi Testosteron ... 45

4.6. Jumlah Spermatosit Pakiten ... 46

8.1. Rerata Berat Badan Kelompok Kontrol ... 84

8.2. Rerata Berat Badan Kelompok Dosis Rendah (100 mg/kgBB) ... 84

8.3. Rerata Berat Badan Kelompok Dosis Sedang (200 mg/kgBB) ... 84

xv UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gambar Halaman

2.1. Daun dan Tumbuhan Sambiloto (Andrographis paniculata Nees)... 7

2.2. Struktur Molekul Andrografolid ... 8

2.3. Sistem Reproduksi Hewan Jantan, ventral view ... 15

2.4. Spermatozoa Tikus ... 17

2.5. Tahapan Pembentukan Spermatogenesis ... 19

2.6. Tahapan Siklus Sel dalam Spermatogenesis Tikus ... 20

2.7. Prinsip ELISA secara langsung ... 24

2.8. Prinsip ELISA secara tidak langsung ... 25

4.1. Kromatogram Lapis Tipis Ekstrak ... 40

4.2. Profil TLC Scanner Ekstrak... 41

4.3. Konsentrasi Spermatozoa ... 42

4.4. Morfologi Spermatozoa ... 44

4.5. Konsentrasi Testosteron ... 45

4.6. Jumlah Spermatosit Pakiten ... 46

5.1. Tanaman Sambiloto ... 78

5.2. Serbuk Daun Sambiloto ... 78

5.3. Proses Maserasi ... 78

5.4. Penyaringan Hasil Maserasi ... 78

5.5. Pemekatan Ekstrak dengan Vacuum Rotary Evaporator ... 78

5.6. Ekstrak Kental ... 78

5.7. Emulsi Tween 80 2% ... 78

5.8. Ekstrak yang Telah Didispersikan dalam Emulsi Tween 80 2% ... 78

5.9. Hewan Uji ... 79

5.10. Penimbangan Hewan Uji ... 79

5.11. Penyondean Ekstrak ... 79

5.12. Hewan Uji Dikorbankan ... 79

5.13. Pembedahan Hewan Uji ... 79

xvi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

5.17. Serum yang Telah Dipisahkan ... 79

5.18. Pengeluaran Spermatozoa dari Kauda Epididimis ... 80

5.19. Penetesean Spermatozoa Pada Bilik Hitung Neubauer ... 80

5.20. Penghitungan Spermatozoa dalam Satu Kotak Besar ... 80

5.21. Pengenceran Spermatozoa dengan Larutan George ... 80

5.22. Hasil Pengenceran Spermatozoa Pada Bilik Hitung Neubauer ... 80

5.23. Perhitungan Konsentrasi Spermatozoa ... 80

5.24. Pengeluaran Spermatozoa dari Kauda Epididimis ... 81

5.25. Pewarnaan Spermatozoa dengan Larutan Eosin Y 1% ... 81

5.26. Preparat Apus ... 81

5.27. Spermatozoa Normal ... 81

5.28. Tanpa Kepala ... 81

5.29. Leher Patah ... 81

5.30. Ekor Patah ... 81

5.31. Serum Sampel Hari ke-0 dan ke-49 ... 82

5.32. Larutan Standar Testosteron ... 82

5.33. Penambahan Larutan Standar Testosteron ... 82

5.34. Penambahan Sampel ... 82

5.35. Penambahan Enzyme Conjugate ... 82

5.36. Pembuangan Isi Sumuran ... 82

5.37. Penambahan Wash Solution ... 82

5.38. Pembuangan Isi Sumuran ... 82

5.39. Penambahan Substrate Solution dan inkubasi 15 menit ... 82

5.40. Penambahan Stop Solution ... 83

5.41. Pembacaan Hasil Pengukuran Konsentrasi Testosteron ... 83

5.42. Testis Dipisahkan dari Kauda Epididimis ... 83

5.43. Testis Dimasukkan dalam Larutan Formalin 10% ... 83

5.44. Preparat Testis Tikus Dilihat Dibawah Mikroskop ... 83

xvii UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran Halaman

1. Hasil Determinasi Tanaman Sambiloto ... 70

2. Alur Kerja Pembuatan Ekstrak ... 71

3. Alur Kerja Uji Antifertilitas ... 72

4. Perhitungan Dosis Uji Ekstrak Daun Sambiloto ... 73

5. Hasil Penapisan Fitokimia Ekstrak Etanol 96% Daun Sambiloto ... 75

6. Perhitungan Rendemen, Kadar Air, dan Kadar Abu Eksrak ... 77

7. Gambar Kegiatan Penelitian ... 78

8. Rerata Berat Badan Tikus ... 84

9. Hasil Perhitungan Konsentrasi Spermatozoa ... 86

10. Analisa Statistik Data Konsentrasi Spermatozoa ... 87

11. Hasil Perhitungan Morfologi Spermatozoa ... 89

12. Analisa Statistik Data Morfologi Spermatozoa ... 90

13. Hasil Perhitungan Konsentrasi Testosteron ... 93

14. Analisa Statistik Data Konsentrasi Testosteron ... 95

15. Hasil Perhitungan Jumlah Spematosit Pakiten ... 101

1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambahan penduduk yang pesat merupakan salah satu masalah

bagi negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Pertambahan penduduk yang cepat tidak saja mempersulit usaha

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di bidang pangan,

lapangan, kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, tetapi juga

pembangunan menjadi kurang berarti (Febriani, 2012). Menurut World Population Data Sheet 2014, Indonesia merupakan negara ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah penduduk terbanyak, yaitu 251 juta.

Dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk sejak tahun

1970. pemerintah telah melakukan program Keluarga Berencana (KB).

Program KB sebagai salah satu program pembangunan nasional yang

mempunyai arti sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia

Indonesia yang sejahtera disamping program-program pembangunan

lainnya. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas

penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan

peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang

berkualitas. Pelaksanaan keluarga berencana ini salah satunya dengan

penggunaan alat kontrasepsi yang tersedia bagi laki-laki dan perempuan.

Kontrasepsi merupakan salah satu program keluarga berencana yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga (Hartanto,

2004 dan Febriani, 2012).

Menurut hasil survei dari Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2013, dilihat dari jenis kelamin,

metode kontrasepsi perempuan yang digunakan jauh lebih besar dibanding

dengan metode kontrasepsi laki-laki. Metode kontrasepsi perempuan

sebesar 93,66%, sementara metode kontrasepsi laki-laki hanya sebesar

6,34%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta laki-laki dalam program KB dikarenakan oleh terbatasnya pilihan

kontrasepsi yang dapat digunakan. Metode kontrasepsi laki-laki dengan

menggunakan alat yang tersedia antara lain kondom dan vasektomi (Wati,

2012). Namun hasilnya belum sepenuhnya diterima masyarakat, karena

efek samping yang tidak dapat diabaikan dan belum 100% dapat

mencegah kehamilan (Priastini, 2014). Hal tersebut bisa dilihat dari

efektivitas masing-masing metode kontrasepsi pada pria. Metode

kontrasepsi kondom memiliki angka kegagalan berkisar antara 15-36%.

Efektivitas yang tidak terlalu tinggi terjadi karena pemakaian yang kurang

teliti dalam mematuhi petunjuk cara pemakaiannya (Setyaningsih, 2008).

Vasektomi adalah cara KB permanen bagi pria yang sudah memutuskan

tidak ingin mempunyai anak lagi (Desra, 2011). Efektivitas vasektomi

sangatlah tinggi, artinya kemungkinan gagal kecil sekali (0,15%) jika

tindakan medis dilakukan secara benar (Budisantoso, 2008).

Dalam upaya meningkatkan keikutsertaan kaum pria dalam

keluarga berencana perlu dilakukan penelitian obat antifertilitas yang

dapat digunakan oleh kaum pria. Metode KB untuk pria yang efektif

haruslah aman, reversible, bereaksi cepat, diterima oleh pemakai, dan tidak mempengaruhi kemampuan seksual atau libido. Bentuk

pengaturannya harus mudah dan harganya terjangkau. Badan Kesehatan

Dunia (World Health Organization / WHO) mencari dan mengembangkan metode pengaturan kesuburan pria. Salah satu cara yang dilakukan adalah

melalui bahan maupun zat dari tumbuhan, yang diduga mengandung

bahan antifertilitas, dan dianggap aman, efektif, dan dapat diterima

masyarakat (Febriani, 2012 dan Setia, 2012).

Penggunaan tumbuhan obat sebagai kontrasepsi telah lama dikenal

masyarakat terutama di berbagai daerah di Indonesia. Kontrasepsi

tradisional banyak ditemukan di daerah pedesaan, yang tradisi

masyarakatnya masih memegang teguh kebiasaan nenek moyangnya

(Febriani, 2012). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muslichah et al (2014) bahwa pemberian fraksi n-heksana, fraksi kloroform, dan fraksi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta penurunan jumlah, viabilitas, motilitas, serta peningkatan abnormalitas

spsermatozoa yang signifikan dibandingkan dengan kontrol. Selain itu,

pada penelitian oleh Nuraini et al (2012) penyuntikan ekstrak biji papaya selama 21 hari dapat mempengaruhi terhadap penurunan motilitas,

viabilitas dan bentuk spermatozoa normal.

Salah satu tanaman tradisional yang diharapkan dapat menjadi

antifertilitas adalah tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) Dari sekian banyak senyawa kimia yang terdapat dalam sambiloto,

senyawa yang berperan sebagai antifertilitas adalah andrographolide. Andrographolide adalah zat aktif dalam sambiloto yang berfungsi untuk mencegah pembelahan sel (sitokenesis) pada tahapan spermatogenik.

Andrographolide dapat mempengaruhi sel-sel spermatogenesis dalam tubulus seminiferus dan berpengaruh pada kualitas spermatozoa yang

dihasilkan (Widyawati, 2007 dan Christijanti, 2007).

Penelitian tentang tanaman sambiloto yang berpotensi sebagai

antifertilitas secara tradisional belum banyak diteliti di Indonesia. Pada

penelitian sebelumnya oleh Kumar et al. (2011) dilaporkan bahwa aktivitas ekstrak air daun sambiloto dengan dosis 100 dan 200 mg/kg BB

pada tikus jantan dapat berpengaruh pada berkurangnya berat testis,

epididimis dan vesikula seminalis. Dan juga berpengaruh pada penurunan

serum testosteron, jumlah sperma testikular, jumlah sperma epididimis,

motilitas spermatozoa dan morfologi spermatozoa yang normal jika

dibandingkan dengan kontrol.

Hal ini kemudian melatarbelakangi perlunya penelitian lebih lanjut

untuk pengujian antifertilitas yang belum dilakukan oleh peneliti

sebelumnya dengan menggunakan pelarut etanol. Menurut Depkes RI

(2005), pelarut yang diperbolehkan untuk ekstrak tumbuhan obat adalah

air dan etanol. Menurut Kumoro, dkk (2009) dilaporkan bahwa senyawa

andrographolide akan lebih banyak tertarik pada pelarut seperti metanol dan etanol dibandingkan dengan air dan pelarut lainnya. Penelitian ini

dilakukan selama 48 hari dengan menggunakan dosis yang sama dengan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penambahan dosis yaitu 400 mg/kgBB. Pengujian dilakukan untuk

melihat pengaruh ekstrak etanol daun sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) terhadap morfologi spermatozoa, jumlah spermatosit pakiten,

konsentrasi spermatozoa dan konsentrasi hormon testosteron serum pada

tikus putih jantan galur Sprague-Dawley secara in vivo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh pemberian ekstrak etanol 96% daun

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) terhadap konsentrasi spermatozoa, morfologi spermatozoa, konsentrasi testosteron dan jumlah

spermatosit pakiten pada tikus putih jantan galur Sprague-Dawley secara in vivo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek antifertilitas ekstrak

etanol 96% daun sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) terhadap konsentrasi spermatozoa, morfologi spermatozoa, konsentrasi testosteron

dan jumlah spermatosit pakiten tikus putih jantan galur Sprague-Dawley secara in vivo.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah ekstrak etanol 96% daun

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) dapat menurunkan konsentrasi spermatozoa, konsentrasi testosteron dan jumlah spermatosit pakiten serta

meningkatkan abnormalitas morfologi spermatozoa tikus putih jantan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

masyarakat luas mengenai aktivitas dari bahan alami yang berasal dari

daun Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) sebagai agen antifertilitas dan memberikan informasi yang bermanfaat dalam

perkembangan ilmu reproduksi yang kemudian dapat digunakan sebagai

6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) 2.1.1. Sejarah dan Sinonim

Tumbuhan Sambiloto bukanlah tumbuhan asli Indonesia, tetapi

diduga berasal dari India. Menurut data spesimen yang ada di Herbarium

Bogoriense di Bogor, sambiloto sudah ada di Indonesia sejak 1893.

Tumbuhan ini kemudian menyebar ke daerah tropis Asia hingga sampai di

Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, tumbuhan sambiloto dikenal

dengan berbagai nama, yaitu : ampadu tanah (Minang); pepaitan (Melayu);

bidara, sambiroto, sandiloto, sadilata, takilo, paitan, sambiloto (Jawa); ki

oray, takila, ki peurat (Sunda); samiroto (Bali). Sementara itu nama asing

dari tumbuhan sambiloto adalah (Bahasa inggris) king of bitter, green chiretta (Widyawati, 2007).

2.1.2. Klasifikasi

Dalam Sistematika (taksonomi), tumbuhan sambiloto dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Class : Dicotyledoneae

Ordo : Solanales

Famili : Acanthaceaae

Genus : Andrographis

Species : Andrographis paniculata Nees. (BPOM RI, 2012)

2.1.3. Morfologi

Tumbuhan berhabitus terna semusim, tumbuh tegak, tinggi dapat

mencapai 90 cm, batang berbentuk segi empat dengan rusuk yang jelas,

menebal di bagian buku-buku batang. Helaian daun merupakan daun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta panjang 3-12 cm, lebar 1 -3 cm, panjang tangkai daun 0,2-0,5 cm, pangkal

dan ujung helaian daun runcing, tepi daun rata, permukaan atas hijau tua,

bagian bawah hijau muda. Perbungaan berupa bunga majemuk malai rata,

di bagian ujung batang atau di bagian ketiak daun di bagian atas. Kelopak

bunga berlekatan terbagi menjadi 5 helai. Daun mahkota 5, berlekatan

membentuk tabung mahkota bunga, panjang tabung 6 mm, panjang

helaian daun mahkota lebih dari panjang tabung mahkota, 2 helai daun

mahkota di bagian atas (bibir atas) berwarna putih dengan garis kuning di

bagian ujungnya, panjang helaian 7-8 mm, bibir bawah terdiri atas 3

helaian daun mahkota, putih atau putih disertai warna ungu. Tangkai sari

5, ukuran tangkai sari sepanjang mahkota bunga, tangkai sari melebar di

bagian pangkal. Tangkai putik panjang, melebihi panjang mahkota bunga.

Buah berbentuk kapsul, berkatup dan berisi 3-7 biji berwarna coklat tua.

Berbunga sepanjang tahun, semua bagian tanaman terutama daun sangat

pahit (BPOM RI, 2012).

a.

b.

Gambar 2.1. a. Koleksi Pribadi Tumbuhan Sambiloto b.Daun dan Tumbuhan Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.1.4. Kandungan Kimia

Daun tumbuhan sambiloto yang memiliki sifat kimiawi berasa

pahit, dingin, memiliki kandungan kimia sebagai berikut: daun dan

percabangannya mengandung lakton yang terdiri dari andrograpgolide, deoxyandrographolide, 11,12-didehydro-14-deoxyandro-grapholide, dan neoandrographolide. Terdapat juga flavonoid, alkana, keton, aldehid, mineral (kalium, akarnya mengandung flavotioid, dimana hasil isolasi

terbanyaknya adalah polimetoksiflavon, andrografin, panikulin, mono-0-metilwithin dan apigenin-7,4-dimetileter (Harianja, 2011).

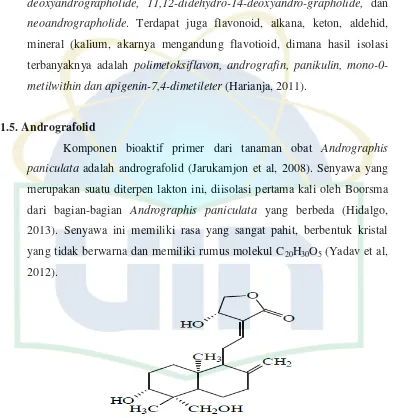

2.1.5. Andrografolid

Komponen bioaktif primer dari tanaman obat Andrographis paniculata adalah andrografolid (Jarukamjon et al, 2008). Senyawa yang merupakan suatu diterpen lakton ini, diisolasi pertama kali oleh Boorsma

dari bagian-bagian Andrographis paniculata yang berbeda (Hidalgo, 2013). Senyawa ini memiliki rasa yang sangat pahit, berbentuk kristal

yang tidak berwarna dan memiliki rumus molekul C20H30O5 (Yadav et al,

2012).

Gambar 2.2 Struktur Molekul Andrografolid Sumber : Jadhao et al. 2014

Andrografolid larut dalam metanol, etanol, piridin, asam asetat,

dan aseton tetapi kurang larut dalam eter dan air. Titik lebur andrografolid

adalah 228-230oC (Jadhao et al, 2014). Kandungan maksimum

andrografolid dan diterpen lainnya terdapat dalam daun yang matang.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta daun 2.39%. Kandungan andrografolid bervariasi tergantung pada musim

pemanenan. Kandungan andrografolid dalam daun lebih dari 2% terdapat

pada saat sebelum tanaman berbunga, setelah itu kandungannya berkurang

hingga kurang dari 0.5% (Hidalgo et al, 2013). Panjang gelombang

maksimum senyawa andrografolid yaitu 230-235 nm (Awal, 2011;

Nugroho, 2014; Chamoli, 2013).

2.1.6. Manfaat

Tumbuhan ini rasanya sangat pahit akibat adanya zat andrografolid

dan bersifat dingin, masuk meridian jantung dan paru-paru. Bisa

digunakan untuk mencegah pembentukan radang, memperlancar air seni

(diuretik), menurunkan panas badan (piretik), obat sakit perut, kencing

manis dan keracunan (Afifah, 2005).

Tumbuhan sambiloto juga berkhasiat sebagai obat amandel, obat

asam urat, obat batuk rejan, obat diabetes melitus, obat hipertensi,

hepatitis, stroke, TBC, menguatkan daya tahan tubuh terhadap serangan

flu babi dan flu burung Daun tumbuhan sambiloto bermanfaat untuk

menurunkan demam tinggi dan malaria. Selain itu, daun tumbuhan

sambiloto berkhasiat untuk mengatasi: hepatitis, infeksi saluran empedu,

disentri basiler, tifoid, diare, influenza, radang amandel (tonsilitis), abses

paru, radang paru (pneumonia), radang saluran napas (Bronkitis), radang

ginjal akut (pielonefritis akut), radang telinga, kencing nanah (gonore),

kencing manis (diabetes melitus), tumor trofoblas (trofoblas ganas), serta

tumor paru, kanker: penyakit trofoblas seperti kehamilan anggur (mola

hidatidosa), batuk rejan (pertusis), sesak napas (asma), darah tinggi

(hipertensi) (Harianja, 2011).

2.2. Simplisia dan Ekstrak 2.2.1. Simplisia

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat

yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan

lain berupa bahan yang dikeringkan (Depkes RI, 1995). Simplisia dibagi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta simplisia pelican (mineral). Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa

tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tumbuhan

adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang

dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau senyawa nabati lainnya

yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa

zat kimia (Depkes RI, 2000).

2.2.2. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI,

2000)

Ada beberapa jenis ekstrak yakni : ekstrak cair, ekstrak kental dan

ekstrak kering. Ekstrak cair adalah sediaan dari simplisia nabati yang

mengndung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Jika tidak

dinyatakan lain pada masing-masing monografi tiap mL ekstrak

mengandung senyawa aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat.

Ekstrak cair jika hasil ekstraksi masih bisa dituang biasanya kadar air lebih

30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air antara 5 – 30 %. Ekstrak

kering jika mengandung kadar air kurang dari 5% (Saifudin dkk, 2011).

2.3. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat

larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut

cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat

digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid dan

lain-lain. Diketahuinya senyawa aktif yang dikandung oleh simplisia akan

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Simplisia

yang lunak seperti rimpang dan daun mudah diserap oleh pelarut, karena

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang keras seperti biji, kulit kayu dan kulit akar susah diserap oleh pelarut,

karena itu perlu diserbuk sampai halus (Depkes RI, 2000).

2.3.1. Cara Dingin a. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan perendaman

menggunakan pelarut dengan pengadukan pada temperatur kamar.

Maserasi yang dilakukan dengan pengadukan secara terus menerus disebut

maserasi kinetik sedangkan yang dilakukan pengulangan penambahan

pelarut setelah dilakukan penyarian terhadap maserat pertama dan

selanjutnya adalah remaserasi (Depkes RI, 2000).

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan

pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada

temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan,

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenanya (penetesan atau

penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat)

yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000).

2.3.2 Cara Panas a. Refluks

Refluks merupakan ekstraksi simplisia menggunakan pelarut berdasarkan

titik didihnya, selama waktu tertentu yang jumlah pelarut terbatas yang

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat

termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).

b. Sokletasi

Sokletasi merupakan ekstraksi simplisia menggunakan pelarut yang selalu

baru yang umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta c. Digesti

Digesti merupakan maserasi kinetik pada temperatur yang lebih tinggi dari

temperatur ruangan (kamar), biasanya dilakukan pada temperatur 40-50⁰C.

(Depkes RI, 2000).

d. Infus

Infus merupakan ekstraksi simplisia menggunakan pelarut air pada

temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air

mendidih, temperatur terukur (96-98⁰C) selama waktu tertentu (15-20

menit) (Depkes RI, 2000).

e. Dekok

Dekok merupakan infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 menit) dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000).

2.4. Tinjauan Hewan Percobaan 2.4.1. Klasifikasi Tikus Putih

Menurut Krinke (2000) klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Rodentia

Family : Muridae

Genus : Rattus Species : norvegicus

2.4.2. Biologis Tikus Putih (Rattus norvegicus)

Hewan laboratorium atau hewan percobaan adalah hewan yang

sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model

guna mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu

dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik. Tikus termasuk

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mungkin tidak jauh berbeda dibanding dengan mamalia lainnya. Selain itu,

penggunaan tikus sebagai hewan percobaan juga didasarkan atas

pertimbangan ekonomis dan kemampuan hidup tikus hanya 2 – 3 tahun

dengan lama produksi 1 tahun.

Kelompok tikus laboratorium pertama-tama dikembangkan di

Amerika Serikat antara tahun 1877 dan 1893. Keunggulan tikus putih

dibanidngkan tikus liar antara lain lebih cepat berkembang biak. Kelebihan

lainnya sebagai hewan laboratorium adalah sangat mudah ditangani, dapat

ditinggal sendirian dalam kandang asal dapat mendengar suara tikus lain

dan berukuran cukup besar sehingga memudahkan pengamatan. Secara

umum, berat badan tikus laboratorium lebih ringan dibandingkan berat

badan tikus liar. Biasanya pada umur empat minggu beratnya 35 – 40 g,

dan berat dewasa rata-rata 200-250 g, tetapi bervariasi tergantung pada

galur. Galur Sprague Dawley merupakan galur yang paling besar diantara galur yang lain.

Terdapat beberapa galur tikus yang sering digunakan dalam

penelitian. Galur-galur tersebut antara lain : Wistar, Sprague-Dawley, Long Evans, dan Holdzman. Dalam penelitian ini digunakna galur Sprague-Dawley dengan ciri-ciri berwarna putih, berkepala kecil dan

ekornya lebih panjang daripada badannya Tikus ini pertama kali

diproduksi oleh peternakan Sprague Dawley. Tikus Sprague Dawley merupakan jenis outbred tikus albino serbaguna secara ekstensif dalma

riset medis. Keuntungan utamanya adalah ketenangan dan kemudahan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

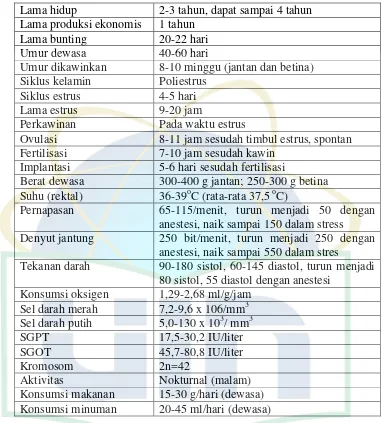

Tabel 2.1. Biologis tikus putih (Smith dan Mangkoewidjojo, 1998) Lama hidup 2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun

Lama produksi ekonomis 1 tahun

Lama bunting 20-22 hari

Umur dewasa 40-60 hari

Umur dikawinkan 8-10 minggu (jantan dan betina) Siklus kelamin Poliestrus

Siklus estrus 4-5 hari

Lama estrus 9-20 jam

Perkawinan Pada waktu estrus

Ovulasi 8-11 jam sesudah timbul estrus, spontan Fertilisasi 7-10 jam sesudah kawin

Implantasi 5-6 hari sesudah fertilisasi

Berat dewasa 300-400 g jantan; 250-300 g betina Suhu (rektal) 36-39oC (rata-rata 37,5 oC)

Pernapasan 65-115/menit, turun menjadi 50 dengan anestesi, naik sampai 150 dalam stress Denyut jantung 250 bit/menit, turun menjadi 250 dengan

anestesi, naik sampai 550 dalam stres

Tekanan darah 90-180 sistol, 60-145 diastol, turun menjadi 80 sistol, 55 diastol dengan anestesi

Konsumsi oksigen 1,29-2,68 ml/g/jam Sel darah merah 7,2-9,6 x 106/mm3 Sel darah putih 5,0-130 x 103/ mm3

SGPT 17,5-30,2 IU/liter

SGOT 45,7-80,8 IU/liter

Kromosom 2n=42

Aktivitas Nokturnal (malam)

Konsumsi makanan 15-30 g/hari (dewasa) Konsumsi minuman 20-45 ml/hari (dewasa)

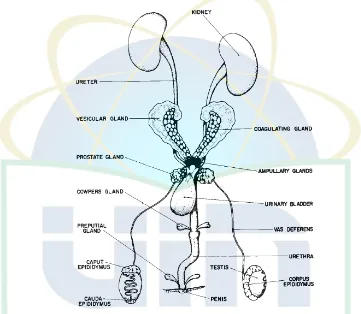

2.5. Sistem Reproduksi Tikus Jantan

Sistem reproduksi tikus jantan terdiri atas testis dan skrotum,

epididimis dan vas deferens, sisa kelenjar ekskretori pada masa embrio

yang berfungsi untuk transport sperma, kelenjar asesoris, uretra dan penis.

Selain uretra dan penis, semua struktur ini berpasangan (Meldawati, 2011).

Testis dari tikus jantan terdapat pada dua kantung skrotum yang

dipisahkan oleh membran tipis yang terletak antara anus dan preputium.

Testis terdiri dari tubulus seminiferus yang panjang dan berkelok-kelok,

yang pada epitelnya merupakan tempat berlangsungnya spermatogenesis.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Epididimis terdiri dari tiga bagian yaitu kapus epididimis yang membesar

di ujung proksimal pada testis, yang hampir seluruhnya terbenam ke dalam

lemak; korpus epididimis yang terdapat di sekitar dorsomedial testis serta

kauda epididimis pada ujung distal testis, merupakan tempat pematangan

spermatozoa yang kemudian bermuara ke vas deferens (Suckow, 2006).

Gambar 2.3. Sistem Reproduksi Hewan Jantan, ventral view

(Sumber : Suckow, 2006)

Pada hewan yang melakukan fertilisasi secara interna organ

reproduksinya dilengkapi dengan adanya organ kopulatori, yaitu suatu

organ yang berfungsi menyalurkan spermatozoa dari organisme jantan ke

betina. Peranan hewan jantan dalam hal reproduksi terutama adalah

memproduksi spermatozoa dan sejumlah kecil cairan untuk

memungkinkan sel spermatozoa masuk menuju rahim (William, 2005).

Tikus memiliki lima pasang kelenjar seks aksesori yang terletak

didalam panggul dan yang mengelilingi kandung kemih (Gambar 2.2)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada bagian dorsal dan ventral dari duktus deferens; sepasang

kelenjar vesikular yang membelit dan berbentuk sabit besar, serta satu

pasang kelenjar koagulasi yang terdapat dalam kelenjar vesikular.

Sepasang kelenjar bolbouretralis yang berada pada otot bolboglandular

(Suckow, 2006).

Vesikula seminalis dan kelanjar koagulasi merupakan bagian yang

penting untuk fertilisasi pada tikus. Kedua organ tersebut mensekresikan

cairan yang diperlukan untuk pembentukan sumbat vagina. Peran sumbat

vagina belum dipahami dengan baik dalam pengamatan mengenai

kehamilan yang jarang terjadi tanpa adanya pembentukan sumbat vagina

tersebut, tetapi diduga bertindak sebagai reservoir untuk pelepasan sperma

secara bertahap atau untuk mencegah keluarnya sperma dari vagina

(Suckow, 2006).

Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat spermatogenesis

dan produksi androgen. Oleh sebab itu, testis dapat juga dikatakan sebagai

kelenjar ganda karena secara fungsional bersifat endokrin dan juga

eksokrin. Fungsi endokrin terletak pada sel Leydig yang menghasilkan

androgen, terutama testosteron. Fungsi eksokrin terletak pada epitelium

seminiferus yang menghasilkan spermatozoa (Fawcett, D.W. 2002).

Spermatogenesis terjadi dalam suatu struktur yang disebut tubulus

seminiferus. Tubulus ini berlekuk-lekuk dalam lobus yang semuanya

duktusnya kemudian meninggalkan testis dan masuk ke dalam epididimis.

Produksi androgen terjadi dalam kantung dari sel khusus yang terdapat di

daerah interstitial antara tubulus. Tubulus seminiferus dilapisi oleh

epitelium yang dilapisi oleh epitelium bertingkat yang sangat kompleks

yang mengadung sel spermatogenik dan sel-sel yang menunjang. Sel-sel

penunjang berjenis tunggal disebut sel sertoli (Heffner, L.J. dan Schust,

D.J. 2005).

Tubulus seminiferus dikelilingi oleh membran basal. Didekat

membran basal ini terdapat sel progenitor untuk produksi spermatozoa.

Epitel yang mengandung spermatozoa yang sedang berkembang

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta potongan melintang testis, spermatosit dalam tubulus berada dalam

berbagai tahap pematangan. Diantara spermatosit terdapat sel sertoli. Sel

ini secara metabolik dan struktural berguna untuk menjaga spermatozoa

yang sedang berkembang. Sel sertoli memiliki jari-jari sitoplasma yang

besar dan kompleks yang dapat mengelilingi banyak spermatozoa dalam

suatu waktu. Sel ini juga berfungsi pada proses merubah prekusor

androgen menjadi estrogen, suatu produk yang menghasilkan pengaturan

umpan balik lokal pada sel leydig yang memproduksi androgen. Selain itu,

sel sertoli juga menghasilkan protein pengikat androgen. Produksi sel

androgen sendiri terjadi di dalam kantong dari sel khusus (sel Leydig)

yang terdapat di daerah interstitial antara tubulus-tubulus seminiferous

(Heffner, L.J. dan Schust, D.J. 2005).

2.5.1. Produksi Sperma

Proses produksi spermatozoa di dalam testis disebut

spermatogenesis. Spermatozoa pada hewan pengerat lebih panjang dari

spesies mamalia lain, termasuk mamalia dan hewan domestik pada

umumnya (Krinke, 2000). Produksi sperma tiap hari pada tikus adalah

35,4 x 106/mL, tidak berbeda signifikan dengan manusia yakni 45,5 x

106/mL. Epitel seminiferus tikus mengandung 40% lebih sel

spermatogenik dari volumenya, dua kali lebih banyak dari epitel

seminiferus manusia (Ilyas, 2007).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.5.2. Spermatogenesis

Dasar pengetahuan yang cukup telah dibangun tentang

spermatogenesis pada tikus. Sel primodial germinal yang telah berhenti

bermigrasi diliputi oleh sel Sertoli dan membran basal yang menonjol

dalam tubulus seminiferus pada alat kelamin tikus jantan. Sel kelamin

jantan tetap tidak aktif sampai sebelum masa pubertas, yaitu sekitar 50 hari

setelah kelahiran. Pada tahap itu mereka mulai membelah dan menjadi

spermatogonium, dan kemudian terus membelah sampai hewan kehilangan

kemampuan untuk memproduksi spermatozoa (Krinke, 2000).

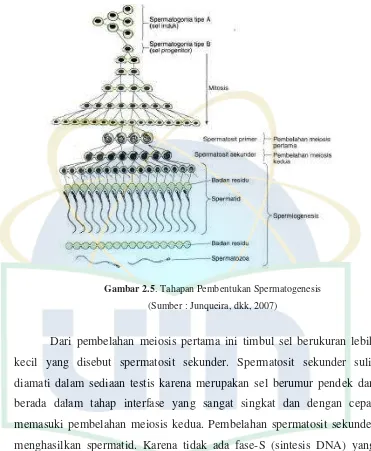

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa.

Proses ini dimulai dengan sel benih primitif, yaitu spermatogonium. Pada

saat terjadinya perkembangan sel kelamin, sel ini mulai mengalami

mitosis, dan menghasilkan generasi sel-sel yang baru. Sel-sel ini dapat

terus membelah sebagai sel induk, yang disebut spermatogonium tipe A,

atau dapat berdeferensiasi selama siklus mitosis yang progresif menjadi

spermatogonium B. Spermatogonium B merupakan sel progenitor yang

akan berdeferensiasi menjadi spermatosit primer. Segera setelah terbentuk,

sel-sel ini memasuki tahap profase dari pembelahan meiosis pertama.

Spermatosit primer merupakan sel terbesar dalam garis keturunan

spermatogenik ini dan ditandai dengan adanya kromosom dalam berbagai

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gambar 2.5. Tahapan Pembentukan Spermatogenesis (Sumber : Junqueira, dkk, 2007)

Dari pembelahan meiosis pertama ini timbul sel berukuran lebih

kecil yang disebut spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder sulit

diamati dalam sediaan testis karena merupakan sel berumur pendek dan

berada dalam tahap interfase yang sangat singkat dan dengan cepat

memasuki pembelahan meiosis kedua. Pembelahan spermatosit sekunder

menghasilkan spermatid. Karena tidak ada fase-S (sintesis DNA) yang

terjadi antara pembelahan meiosis pertama dan kedua pada spermatosit,

jumlah DNA per sel berkurang setengah selama pembelahan kedua ini,

yang menghasilkan sel haploid (n). Oleh karena itu, proses meiosis

menghasilkan sel dengan jumlah kromosom haploid. Dengan adanya

pembuahan, sel memperoleh kembali jumlah diploid yang normal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gambar 2.6. Tahapan siklus sel dalam spermatogenesis tikus.

Keterangan: Dimulai searah jarum jam dari paling kiri bawah. A, spermatogonium tipe A;

In, spermatogonium tipe intermediate; B, spermatogonium tipe B; R, spermatosit primer

isitirahat; L, spermatosit leptoten; Z,spermatosit zigoten; P(I), P(VII), P(XII, awal,

pertengahan, dan akhir spermatosit pakiten. Angka romawi menunjukkan tahap siklus

dimana mereka ditemukan; Di, diploten; II, spermatosit sekunder; 1-19, tahapan

spermiogenesis. Tabel ditengah memberikan komposisi celular tahapan siklus epitel

seminiferus (I-XIV). M. Superscript mengindikasikan terjadinya mitosis. (Sumber:

Krinke,G.J. 2000)

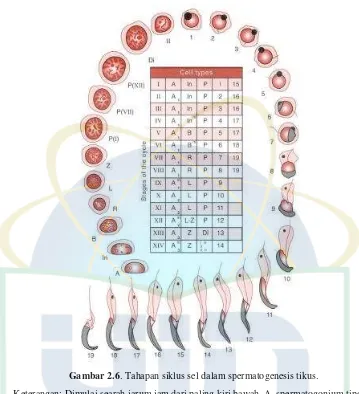

Spermatogonium secara kasar diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

Jenis A, intermediate dan B (Gambar 2.5). Pada tikus, spermatogonium

kemudian mengalami enam kali mitosis, dan kemudian menjadi sermatosit

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami spermiogenesis menjadi: spermatid fase golgi (1-3),

terdapatnya granul kromosom; fase cap (4-7), adanya head cap pada granul akrosom yang membesar dan menutupi 1/3 bagian nukleus; fase

akrosom (8-14), nukleus dan head cap memanjang; fase maturasi (15-18) nukleusnya menjadi lebih pendek dan sitoplasma terkondensasi di

sepanjang ekor yang telah mulai memanjang; hingga dihasilkan

spermatozoa (19) yang dilepaskan ke lumen dengan ekor menghadap ke

lumen (Krinke, 2000).

Pada tikus, 14 tahap siklus spermatogenesis terjadi didalam tubulus

seminifeus. Tubulus memiliki pengaturan bertahap dan setiap bagian dari

tubulus menunjukkan tahapan yang melibatkan empat atau lima generasi

dari sel germinal yang selaras (Gambar 2.6). Pada tikus, dibutuhkan waktu

selama 12 hari untuk menyelesaikan satu siklus yang terdiri dari 14

tahapan. Sebuah spermatogonium tikus membutuhkan empat siklus untuk

akhirnya membentuk spermatozoa, sehingga diperlukan waktu 48 hari

untuk menyelesaikan langkah spermatogenesis secara keseluruhan

(Krinke, 2000).

2.5.3. Peran Hormon Pada Spermatogenesis

Dalam sistem reproduksi pria, regulasi hormonal memiliki peran

yang sangat penting. Hipotalamus, hipofisis anterior, dan testis adalah

suatu poros yang mengambil bagian terdepan di dalam proses regulasi

tersebut. Melalui sekresi hormon-hormon seks, organ-organ tersebut

mengatur proses spermatogenesis, spermiogenesis dan membentuk seks

sekunder pria (Pramudito, 2009).

GnRH hipotalamus, yang disekresi ke dalam system portal

hipofisis bekerja pada hipofisis pria untuk menstimulasi sintesis dan

pelepasan gonadotropin FSH (Folicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone). Kedua hormon ini mengatur aktivitas spermatogenik dan endokrin testis (Heffner, L.J. and Schust J.D, 2005).

Spermatogenesis tergantung pada testosteron yang dihasilkan oleh

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kelenjar hipofisis. Pelepasan LH oleh sel hipofisis diatur dengan negative feedback. Kadar sintesis testosteron yang meningkat oleh sel Leydig, menekan pelepasan LH dan sebaliknya kadar rendah testosteron

menyebabkan pelepasan LH meningkat (Fawcett, D.W., 2002).

Hormon gonadotropik lain, FSH melekat secara spesifik dengan sel

tubulus seminiferus, yang diperlukan untuk inisiasi spermatogenesis.

Tempat kerja utama FSH pada epitel seminiferus adalah di dalam sel

sertoli. Aktivasi reseptor FSH menyebabkan terjadinya sintesis reseptor

androgen intraseluler dan protein pengikat androgen (androgen binding protein). Peningkatan ABP ini menyebabkan tingginya konsentrasi testosteron yang penting bagi pembentukan dan pematangan spermatozoa

pada proses spermatogenesis. (Fawcett, D.W., 2002; Heffner, L.J. and

Schust J.D, 2005).

Produksi testosteron oleh sel Leydig tergantung pada LH yang

disekresi oleh hipofisis anterior. Hormon ini melekat pada reseptor

spesifik pada membran plasma sel Leydig. Testosteron diperlukan dalam

konsentrasi lokal untuk meneruskan spermatogenesis dalam tubulus

seminiferous. Dalam darah testosteron penting untuk mempertahankan

fungsi kelenjar asesoris reproduksi pria (vesikula smeinalis, prostat, daan

kelenjar bulbouretral) juga untuk pertahanan karakteristik seks sekunder

pria (pola rambut pubis pria, pertumbuhan jenggot, suara bernada rendah

dan pembentukan otot tubuh) (Fawcett, D.W., 2002).

.

2.6. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) adalah suatu teknik deteksi dengan metode serologis yang berdasrkan atas reaksi spesifik

antara antigen dan atibodi, mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang

tinggi dengan menggunakan enzim sebagai indikator. ELISA adalah suatu

teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk

mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. (Harti,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Immunoassay melibatkan tes yang menggunakan antibodi sebagai

reagen. Immunoassays enzim menggunakan enzim yang melekat pada

salah satu reaktan dalam immunoassay untuk kuantifikasi melalui

pengembangan warna setelah penambahan substrat / kromogen yang

cocok. ELISA melibatkan adisi dan reaksi reagen terhadap zat yang terikat

fase padat, melalui inkubasi dan pemisahan reagen yang bebas dan terikat

menggunakan langkah-langkah pencucian. Reaksi enzimatik digunakan

untuk menghasilkan warna dan untuk mengukur reaksi, melalui

penggunaan suatu reaktan yang berlabel enzim (Walker, John M and

Ralph Rapey, 2008).

Prinsip dasar ELISA diantaranya (Walker, John M and Ralph Rapey,

2008) :

a. Perlekatan pasif protein pada fase padat plastik

b. Cuci bersih dari protein yang tak terikat

c. Penambahan antibodi spesifik

d. Penggunaan kompetisi protein inert untuk mencegah reaksi spesifik

dengan fase padat plastik

e. Langkah pencucian untuk memisahkan reagen yang bereaksi (terikat)

dari yang tidak bereaksi (bebas)

f. Penambahan substrat spesifik yang berubah warna pada katalisis enzim

atau substrat dan kromofor berwarna (larutan zat warna) yang berubah

warna karena katalisis enzim

g. langkah inkubasi dilakukan untuk reaksi imunologi

h. Menghentikan katalisis enzim

i. Pembacaan warna dengan spektrofotometer.

Teknik pengujian dengan metode ELISA dapat dilakukan dengan

beberapa metode diantaranya (Walker, John M and Ralph Rapey,

2008):

1. Direct ELISA

ELISA secara langsung merupakan bentuk yang paling sederhana dari

ELISA. Antigen secara pasif dilekatkan pada fase padat palstik selama

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sumuran plat mikrotiter. Setelah dilakukan tahapan pencucian sederhana,

antigen terdeteksi oleh adanya penambahan antibodi yang mana berikatan

secara kovalen pada suatu enzim. Setelah inkubasi dan pencucian, tes

dilanjutkan dengan penambahan kromogen atau substrat dimana adanya

aktivitas enzim akan menghasilkan perubahan warna. Semakin besar

jumlah enzim maka semakin cepat terjadi perubahan warna. Perubahan

warna dibaca setelah waktu yang ditetapkan atau setelah aktivitas enzim

dihentikan oleh suatu zat kimia yang berarti pada waktu yang ditetapkan

juga. Intensitas warna dibaca dengan menggunakan spektrofotometer.

Gambar 2.7. Prinsip ELISA secara langsung Sumber : (Walker, John M and Ralph Rapey, 2008)

2. Indirect ELISA

Pada metode ini menunjukan bahwa warna yang ditimbulkan tidak

langsung disebabkan oleh antigen dan antibodi yang bereaksi. Dibutuhkan

suatu antibodi antispesies yang dilabel dengan enzim. Antigen secara pasif Antigen melekat pada sumuran dengan

adsorbsi pasif dan diinkubasi

Sumuran dicuci untuk menghilangkan

antigen yang bebas

Antibodi yang terkonjugasi dengan

enzim ditambahkan dan diinkubasi

dengan antigen

Sumuran dicuci untuk menghilangkan

konjugat yang tak terikat

Substrat atau kromofor ditambahkan dan

terjadi perubahan warna

Reaksi dihentikan dan intensitas warna

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melekat pada sumuran selama inkubasi. Setelah pencucian, antibodi

spesifik untuk antigen diinkubasi dengan antigen. Sumuran dicuci dan

beberapa antibodi yang berikatan terdeteksi dengan adanya penambahan

antibodi antispesies yang berikatan secara kovalen pada enzim. Beberapa

antibodi spesifik untuk spesies tertentu. Setelah inkubasi dan pencucian,

tes dilanjutkan dengan perubahan warna dan pembacaan intensitas waran

dengan spektrofotometer.

Gambar 2.8. Prinsip ELISA secara tidak langsung Sumber : (Walker, John M and Ralph Rapey, 2008)

3. Sandwich ELISA

Teknik ELISA jenis ini menggunakan antibodi primer spesifik untuk

menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim

signal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Pada Sumuran dilapisi dengan antigen dan diinkubasi

Sumuran dicuci untuk menghilangkan antigen

yang bebas

Tambahkan antibody yang melawan antigen dan

diinkubasi

Pencucian antibody yang tak berekasi

Tambahkan konjugat anti spesies dan diinkubasi

Sumuran dicuci

Tambahkan substrat atau kromofor

Reaksi dihentikan dan intensitas warna dibaca

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dasarnya prinsip kerja dari sandwich ELISA mirip dengan direct ELISA. Namun, karena antigen yang diinginkan tersebut harus dapat berinteraksi

dengan antibodi primer spesifik dan antibodi sekunder spesifik tertaut

enzim signal, maka teknik ELISA ini cenderung dikhususkan pada antigen

memiliki minimal 2 sisi antigenik (sisi interaksi dengan antibodi) sehingga

setidaknya populasi antibody dapat berikatan atau antigen yang bersifat

27 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2014 sampai Mei

2014. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Obat, Laboratorium

Penelitian I, Laboratorium Penelitian II, Laboratorium Hewan (Animal House), Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Riset Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.2. Alat dan Bahan 3.2.1. Hewan Uji

Hewan uji yang akan digunakan dalam penellitian ini adalah tikus

putih jantan galur Sprague-Dawley yang sehat berumur 7 – 8 bulan dengan berat 300–400 g dan fertil yang diperoleh dari Home Industri Animal Alamiah Bogor.

3.2.2. Bahan Uji

Bahan uji yang akan digunakan adalah ekstrak etanol 96% daun

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.). Daun sambiloto diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (BALITRO) Bogor.

Sebelum dilakukan penelitian, tanaman di determinasi terlebih dahulu di

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor – LIPI Bogor.

3.2.3. Bahan Kimia

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tween

80, aquadest, etanol 96%, Na CMC, eter, HCl 2N, NaOH 10%, Na2SO4

anhidrat, pereaksi tembaga asetat, kloroform, n-heksana, FeCl3, larutan

garam gelatin, pereaksi H2SO4 P, CH3COOH anhidrat, etil asetat, etanol

95%, HCl P, anhidrat asetat, pereaksi Bouchardat P, Pereaksi Mayer P,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3.2.4. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : timbangan

analitik, gelas ukur, botol maserasi, ayakan mesh 40, corong, kertas saring,

kapas, perangkat vacuum rotary evaporator (EYELA), beaker glass, pipet tetes, tabung reaksi, spatula, cawan penguap, labu Erlenmeyer, hot plate, batang pengaduk, botol sampel, aluminium foil, plastic wrap, oven, tanur, botol timbang, krus silikat, krus tang, desikator, pinset, kandang tikus,

tempat makan dan minum tikus, timbangan hewan, alat pencekok oral

(sonde), syringe, kaca objek, cover glass, mikropipet, seperangkat alat bedah, wadah pembiusan, mikroskop optik, tube, centrifuge, vortex, Hemasitometer Improved Neubauer, freezer, waterbath, Kit ELISA, ELISA reader, plat KLT silika gel, chamber, lampu UV-Visible, dan TLC Scanner.

3.3. Rancangan Penelitian 3.3.1. Besar Sampel

Penelitian ini bersifat eksperimental yang terdiri atas 4 kelompok

dengan masing-masing terdiri dari 5 ekor tikus putih jantan galur Sprague-Dawley. Jumlah tikus yang digunakan pada setiap kelompok penelitian

berdasarkan pada Research Guidelines for Evaluating The Safety and Efficacy of Herbal Medicines (WHO, 2000) yaitu untuk pengujian pada

hewan pengerat masing-masing kelompok terdiri dari setidaknya lima

ekor. Hewan uji yang digunakan sebanyak 20 ekor tikus.

3.3.2. Dosis Perlakuan

Acuan dosis yang digunakan berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Kumar, et al (2013). Perhitungan dosis yang diberikan

dapat dilihat pada lampiran. Pemberian ekstrak dilakukan selama 48 hari

sesuai dengan siklus spermatogenesis tikus (Krinke, 2000). Perlakuan

yang digunakan adalah kontrol (tanpa perlakuan) dan tikus yang diberi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tabel 3.1 Perlakuan terhadap kelompok tikus

Kelompok Perlakuan Lama

Perlakuan

Diberi emulsi ekstrak daun sambiloto

Diberi emulsi ekstrak daun sambiloto

Diberi emulsi ekstrak daun sambiloto

Keterangan : [ ] Spermatozoa : konsentrasi spermatozoa

[ ] T : konsentrasi testosteron serum

3.4. Kegiatan Penelitian

3.4.1. Pemeriksaan Simplisia (Determinasi)

Sebelum dilakukan penelitian, daun sambiloto terlebih dahulu di

determinasi di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, LIPI

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3.4.2. Penyiapan Simplisia dan Pembuatan Ekstrak

Sebanyak 15 kg daun sambiloto dikumpulkan kemudian dicuci

bersih dengan air dan dikering-anginkan. Daun sambiloto yang telah

kering dihaluskan dengan blender dan diayak menggunakan ayakan ukuran 40 mesh, sehingga diperoleh serbuk simplisia sebanyak 1 kg.

Serbuk simplisia kemudian dimaserasi menggunakan pelarut

etanol 96% dengan perbandingan 1:10. Hasil maserasi disaring sehingga

diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan vacuum rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang dihasilkan ditimbang dan dicatat beratnya selanjutnya disimpan di dalam

lemari pendingin atau freezer.

3.4.3. Penapisan Fitokimia

Pada penapisan fitokimia dilakukan pemeriksaan terhadap

kandungan golongan senyawa kimia dari ekstrak etanol daun sambiloto

seperti alkaloid, flavonoid, diterpenoid, steroid/triterpenoid, saponin, tanin

dan fenolik.

1. Identifikasi Alkaloid

0,5 mg ekstrak dalam tabung reaksi ditambahkan 1 mL asam klorida 2 N

dan 9 mL aquades, dipanaskan di penangas air selama 2 menit, dan

didinginkan. Kemudian disaring dan ditampung filtratnya. Filtrat

digunakan sebagai larutan percobaan selanjutnya.

a. Larutan percobaan ditambahkan 2 tetes Bouchardart LP, terbentuk

endapan coklat sampai dengan hitam positif alkaloid.

b. Larutan percobaan ditambahkan 2 tetes Mayer LP, terbentuk endapan

menggumpal berwarna putih atau kuning yang larut dalam metanol P positif alkaloid.

c. Larutan percobaan ditambahkan 2 tetes Dragendorf LP, terbentuk

endapan coklat sampai dengan hitam positif alkaloid (Depkes RI,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Identifikasi Flavonoid

0,5 mg ekstrak dalam tabung reaksi dilarutkan dalam NaOH 10% dan

ditambahkan HCl. Perubahan larutan dari warna kuning menjadi tidak

berwarna menunjukkan adanya flavonoid. (Godghate, Asvin et al dan Yadav, Jaideep Singh, et al, 2012 )

3. Identifikasi Diterpenoid

0,5 mg ekstrak dalam tabung reaksi dilarutkan dalam air dan ditambahkan

10 tetes tembaga asetat. Terbentuk warna hijau emerald yang

menunjukkan ekstrak mengandung diterpenoid. (Godghate, Asvin et al 2012 )

4. Identifikasi Steroid/Triterpenoid

Sebanyak 3 gram ekstrak dicampurkan dengan 2 ml kloroform. Kemudian

ditambahkan 2 ml asam asetat anhidrat dan 2 ml H2SO4 pekat dengan

hati-hati. Terjadinya perubahan warna menjadi violet menunjukkan adanya

triterpenoid, sementara jika terjadi perubahan warna menjadi biru/hijau

menunjukkan ekstrak mengandung steroid (Edeoga et al, 2005).

5. Identifikasi Saponin

Uji Saponin dilakukan dengan metode Forth yaitu dengan cara

memasukkan 2 mL sampel kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan

10 mL akuades lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan yang

terjadi. Apabila terbentuk busa yang mantap (tidak hilang selama 30 detik)

maka identifikasi menunjukkan adanya saponin. Uji penegasan saponin

dilakukan dengan menguapkan sampel sampai kering kemudian

mencucinya dengan heksana sampai filtrat jernih. Residu yang tertinggal

ditambahkan kloroform, diaduk 5 menit, kemudian ditambahkan Na2SO4

anhidrat dan disaring. Filtrat dibagi menjadi menjadi 2 bagian, A dan B.

Filtrat A sebagai blangko, filtrat B ditetesi anhidrat asetat, diaduk

perlahan, kemudian ditambah H2SO4 pekat dan diaduk kembali.

Terbentuknya cincin merah sampai coklat menunjukkan adanya saponin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6. Identifikasi Tanin dan Polifenol

Sebanyak 3 g sampel diekstraksi akuades panas kemudian didinginkan.

Setelah itu ditambahkan 5 tetes NaCl 10% dan disaring. Filtrat dibagi 3

bagian A, B, dan C. Filtrat A digunakan sebagai blangko, ke dalam filtrat

B ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl3, dan ke dalam filtrat C ditambah

garam gelatin. Kemudian diamati perubahan yang terjadi (Marliana et al,

2005).

3.4.4. Parameter Spesifik dan Non Spesifik (Depkes RI, 2000) 1. Parameter Spesifik

a. Identitas ekstrak

Deskripsi tata nama sebagai berikut : Nama ekstrak

Nama latin tumbuhan (sistematika botani) Bagian tumbuhan yang digunakan

Nama Indonesia tumbuhan

b. Organoleptik

Dengan menggunakan panca indera mendeskripsikan bentuk, warna,

bau, rasa sebagai berikut :

Bentuk : padat, serbuk-kering, kental, cair Warna : kuning, coklat, dll.

Bau : aromatik, tidak berbau, dll. Rasa : pahit, manis, kelat, dll.

2. Parameter Non Spesifik a. Kadar Air

Masukkan lebih kurang 10 gram ekstrak dan timbang saksama

dalam wadah yang telah ditara. Keringkan pada suhu 105oC selama 5 jam

dan ditimbang. Lanjutkan pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam

sampai perbedaan antara 2 penimbangan berturut-turut tidak lebih dari