ANALISIS PENDAPATAN USAHA PEMBENIHAN DAN

PENDEDERAN IKAN NILA GMT

DAMERIA NOVANDINA

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Pendapatan dan Pendederan Usaha Pembenihan Ikan Nila GMT adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2013

Dameria Novandina

DAMERIA NOVANDINA. Analisis Pendapatan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT. Skripsi.

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (di bawah bimbingan HARIANTO).

Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan perekonomian dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Sukabumi, salah satunya adalah sub sektor perikanan budidaya. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi membuat target produksi budidaya perikanan yang cukup tinggi dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Target produksi yang tinggi tersebut didukung oleh produksi benih ikan di Kabupaten Sukabumi yang cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat potensi yang cukup besar dalam sektor perikanan. Komoditi yang memiliki potensi yang cukup besar adalah ikan nila. karena selain ditargetkan jumlah produksinya paling banyak, juga karena produksi benih ikan nila setiap tahunnya paling banyak dan meningkat setiap tahun. Guna memenuhi target produksi ikan nila di Kabupaten Sukabumi, Balai Benih Air tawar (BBAT) Kabupaten Sukabumi menciptakan benih-benih unggul dengan berbagai jenis benih unggul yang memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda.

Desa Caringin Wetan merupakan salah satu daerah yang memiliki petani pembenihan dan pendederan ikan nila dengan menggunakan benih yang unggul, yaitu benih ikan nila monoseks tipe Genetically Male Tilapia (GMT). Ikan nila GMT dapat dihasilkan dari induk ikan nila jantan unggul tipe Genetically Supermale Indonesia Tilapias (GESIT) yang akan menghasilkan keturunan anakan jantan. Benih ikan nila jantan cenderung diminati pasar karena memiliki karakteristik yang lebih unggul, yaitu pertumbuhan yang lebih cepat dan daya tahan yang lebih kuat. Sebagian besar petani Buni Sari memilih usaha pembenihan dan pendederan ikan nila GMT karena memiliki tujuan usaha yaitu cenderung mengejar perputaran modal usaha yang cepat dengan biaya yang relatif tidak terlalu besar.

Kegiatan usaha pembenihan dan pendederan ikan nila GMT di Buni Sari memiliki lima kelompok usaha dengan segmentasi usaha yang berbeda sehingga

output yang dihasilkan berbeda. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membandingkan usaha pembenihan ikan nila GMT berdasarkan segmentasi usaha yang dijalankan. Tjuan penelitian secara khusus adalah mengidentifikasi produk yang dihasilkan pada setiap segmen yang dikaji, menganalisis penerimaan dan biaya usaha pada setiap segmen yang dikaji dan menganalisis keuntungan dan efisiensi usaha pada setiap segmen yang dikaji.

tunai), analisis pendapatan, analisis imbalan jasa terhadap faktor-faktor produksi dan analisis mengenai efisiensi usaha.

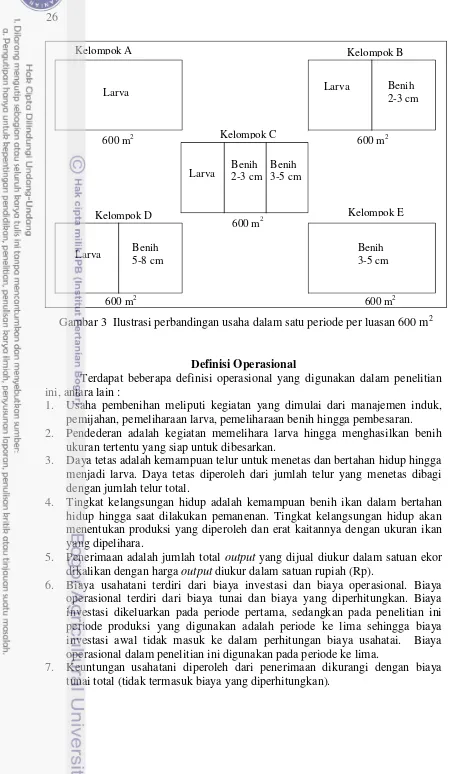

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima kelompok usaha dengan segmen usaha yang berbeda. Kelompok A melakukan usaha pembenihan sampai dengan menghasilkan produk berupa larva, Kelompok B melakukan usaha pembenihan dan pendederan sampai dengan menghasilkan produk berupa larva dan benih ukuran 2-3 cm, Kelompok C melakukan usaha pembenihan dan pendederan sampai dengan menghasilkan produk berupa larva, benih ukuran 2-3 cm dan benih ukuran 3-5 cm. Kelompok D melakukan usaha pembenihan dan pendederan sampai dengan menghasilkan produk berupa benih ukuran 5-8 cm. Kelompok E melakukan usaha pendederan sampai dengan menghasilkan produk berupa benih ukuran 2-3 cm.

Pengeluaran biaya tunai untuk masing-masing kelompok lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang diperhitungkan. Persentase total biaya tunai terhadap total biaya produksi masing-masing kelompok berkisar antara 18-39 persen. Komponen biaya tertinggi yaitu biaya tenaga kerja dan biaya pakan. Total biaya produksi terkecil dikeluarkan oleh Kelompok C.

Penerimaan usaha terbesar dalam satu periode produksi diperoleh Kelompok E. Persentase penerimaan Kelompok E terhadap total penerimaan seluruh kelompok di Buni Sari sebesar 27 persen. Pendapatan atas biaya tunai terbesar diperoleh Kelompok B, pendapatan atas biaya total terbesar diperoleh Kelompok C, nilai R/C atas biaya tunai tertinggi diperoleh Kelompok B dan nilai R/C atas biaya total tertinggi diperoleh Kelompok C dalam satu periode per luasan kolam 600 m2.

ABSTRAK

DAMERIA NOVANDINA. Kasus Analisis Pendapatan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT. Dibimbing oleh HARIANTO.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur biaya, pendapatan dan efisiensi usaha pembenihan ikan nila GMT kelompok tani Buni Sari di Desa Caringin Wetan, Kabupaten Sukabumi dengan penekanan pada segmentasi usaha yang dijalankan. Terdapat lima kelompok usaha dengan segmetasi usaha yang berbeda. Metode pengambilan responden yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran biaya tunai lebih besar dibandingkan pengeluaran non tunai. Komponen biaya terbesar adalah tenaga kerja, sedangkan kelompok yang mengeluarkan biaya produksi terkecil adalah Kelompok C. Berdasarkan perbandingan pendapatan dan efisiensi usaha, kelompok yang melakukan lebih dari satu tahapan kegiatan pembenihan menunjukkan kecenderungan memperoleh keuntungan dan efisiensi usaha yang lebih tinggi dibanding kelompok yang hanya melakukan satu tahapan kegiatan pembenihan.

Kata kunci: efisiensi usaha, nila, GMT, pembenihan, pendapatan

ABSTRACT

DAMERIA NOVANDINA. Case Income analysis of GMT tilapia hatchery and the growth. Supervised by HARIANTO.

The research aimed to identify and analyze the structure of cost, income and business efficiency of GMT tilapia hatchery Buni Sari farm group in Caringin Wetan village, Sukabumi District with the emphasis in the segmentation of business. There are five group with different segmentation of business. Retrieval respondents method used was the method of survey. Results of the research showed cash expenditure was greater than the non-cash expenses. The largest cost component was labor, while the group with smallest production costs was Group C. Based on the income and efficiency of business comparison, the group that attempted more than one stages of hatchery activities showed the trend to get profitability and efficiency of business higher than the group that attempted only one stages of hatchery activity.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

ANALISIS PENDAPATAN USAHA PEMBENIHAN DAN

PENDEDERAN IKAN NILA GMT

DAMERIA NOVANDINA

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT

Nama : Dameria Novandina NIM : H34104039

Disetujui oleh

Dr Ir Harianto, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Nunung Kusnadi, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2013 ini ialah analisis usahatani, dengan judul Analisis Pendapatan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Harianto, MS selaku pembimbing, Ir. Popong Nurhayati, MM dan Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M. Si selaku dosen penguji, serta Feryanto WK, SP, M.Si yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Abas Sutisna dan seluruh anggota Kelompok Tani Buni Sari Desa Caringin Wetan, Kabupaten Sukabumi, Ibu Santi beserta staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sukabumi, serta Bapak Darmaji beserta staf Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Sukabumi yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah (Hamonangan Marbun), ibu (Ai Lilah Yunani, SP), adik (Demi Nurfitria), seluruh keluarga serta sahabat (Winda, Amel, Henry, Alya) atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Ruang Lingkup Penelitian 6

TINJAUAN PUSTAKA 6

Teknik Budidaya Pembenihan Ikan Nila 6

Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usaha 8

KERANGKA PENELITIAN 9

Kerangka Pemikiran Teoritis 9

Kerangka Pemikiran Operasional 18

METODE PENELITIAN 19

Lokasi dan Objek Penelitian 19

Jenis dan Sumber Data 20

Metode Penentuan Responden 20

Pengolahan dan Analisis Data 21

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 27

Sejarah Kelompok Tani 27

Kegiatan Usaha Pembenihan Ikan Nila GMT 27

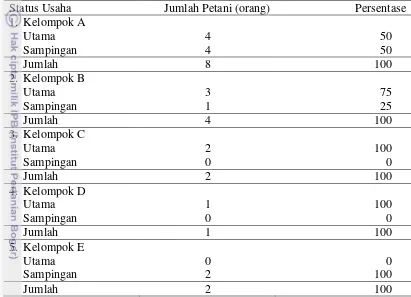

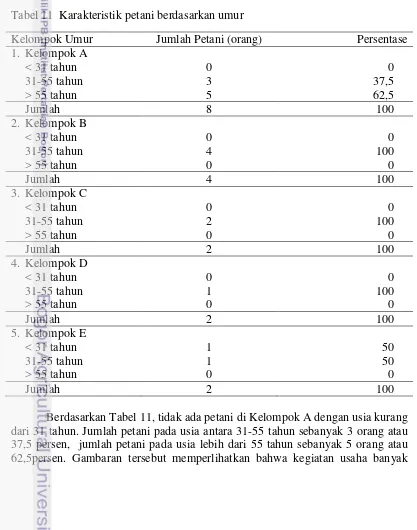

Karakteristik Petani 30

Faktor Produksi 36

Proses Produksi 38

HASIL DAN PEMBAHASAN 41

Pendapatan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT Buni Sari 57 Efisiensi Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Nila GMT Buni Sari 60

SIMPULAN DAN SARAN 61

Simpulan 61

Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR TABEL

1 Target produksi budidaya Kabupaten Sukabumi tahun 2012 -2014 1 2 Produksi benih ikan budidaya menurut jenis ikan di Kabupaten Sukabumi,

tahun 2007-2011 2

3 Rumahtangga Petani (RTP) di beberapa kecamatan di Kabupaten

Sukabumi tahun 2011 3

4 Ciri-ciri induk jantan dan induk betina 10

5 Perbedaan ikan jantan dan betina 11

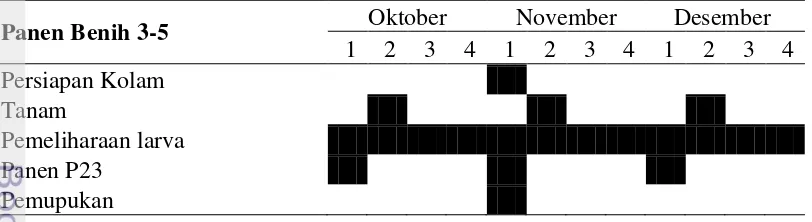

6 Pola tanam larva ikan nila GMT 28

7 Pola tanam benih ikan nila GMT ukuran 2-3 cm 29 8 Pola tanam benih ikan nila GMT ukuran 3-5 cm 29 9 Pola tanam benih ikan nila GMT ukuran 5-8 cm 30 10Karaktersitik petani berdasarkan status usaha 31

11Karakteristik petani berdasarkan umur 32

12Karakteristik petani berdasarkan tingkat pendidikan 34 13Karakteristik petani berdasarkan pengalaman usaha 35 14Penggunaan tenaga kerja dalam satu periode per luasan 600 m2 37 15Jumlah yang dijual Kelompok A per luasan 600 m2 dalam satu periode 41 16Jumlah yang dijual Kelompok B per luasan 600 m2 dalam satu periode 42 17Jumlah yang dijual Kelompok C per luasan 600 m2 dalam satu periode 42 18Jumlah yang dijual Kelompok D per luasan 600 m2 dalam satu periode 43 19Jumlah yang dijual Kelompok E per luasan 600 m2 dalam satu periode 44 20Tingkat kelangsungan hidup output pada Kelompok A 45 21Tingkat kelangsungan hidup output pada Kelompok B 45 22Tingkat kelangsungan hidup output pada Kelompok C 46 23Tingkat kelangsungan hidup output pada Kelompok D 47 24Tingkat kelangsungan hidup output pada Kelompok E 48 25Penerimaan dalam satu periode per luasan 600 m2 49 26Rincian biaya Kelompok A dalam satu periode per luasan 600 m2 52 27Rincian biaya Kelompok B dalam satu periode per luasan 600 m2 53 28Rincian biaya Kelompok C dalam satu periode per luasan 600 m2 54 29Rincian biaya Kelompok D dalam satu periode per luasan 600 m2 55 30Rincian biaya Kelompok E dalam satu periode per luasan 600 m2 56 31Perbandingan pendapatan usaha dalam satu periode per luasan 600 m2 57

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran operasional 19

2 Ilustrasi perhitungan pendapatan usaha 24

3 Ilustrasi perbandingan usaha dalam satu periode per luasan 600 m2 26

4 Happa 70

5 Waring 70

6 Serokan 70

7 Sorongan 70

8 Ayakan Grading 70

DAFTAR LAMPIRAN

1 Potensi lahan perikanan Kabupaten Sukabumi serta tingkat

pemanfaatannya 65

2 Rumahtangga petani per kecamatan di Kabupaten Sukabumi 66

3 Cara pengambilan data primer dan sekunder 68

4 Dokumentasi Kelompok Tani Buni Sari 70

PENDAHULUAN

Latar Belakang

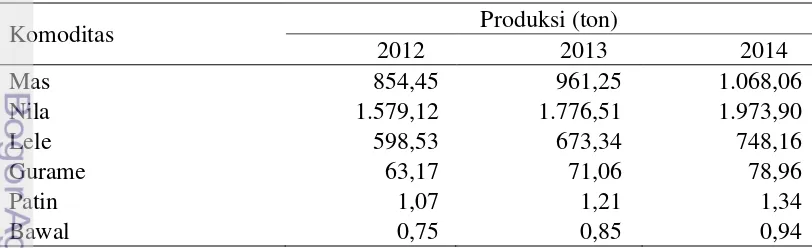

Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan perekonomian di Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan wilayahnya. Namun tidak hanya potensi perikanan laut saja yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Sukabumi, potensi ikan air tawar di daerah ini juga tidak kalah dan menjadi bagian penting dalam pendapatan asli daerah. Potensi lahan dan pemanfaatannya di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan data potensi lahan tersebut, untuk budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar belum dimanfaatkan secara maksimal. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi membuat target produksi untuk komoditas perikanan budidaya agar mendorong peningkatan produksi dan pemanfaatan potensi secara optimal terhadap sumber daya yang ada di Kabupaten Sukabumi. Target produksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Target produksi budidaya ikan di Kabupaten Sukabumi yang cukup tinggi tersebut diikuti dengan tingginya target produksi benih ikan. Target benih ikan air tawar di Kabupaten Sukabumi pada kwartal II tahun 2012 sebesar satu miliar ekor lebih (Herlina, 2012). Target tersebut untuk tiga jenis ikan yakni ikan lele, ikan mas dan ikan nila yaitu sebanyak 1.147.182.010 ekor. Target produksi benih tinggi diduga karena pada kwartal II memasuki musim kemarau, dimana ikan akan melakukan perkawinan dan pada musim kemarau ikan mudah dikawinkan karena alat reproduksinya mulai matang. Pada musim kemarau biasanya permintaan benih ikan cukup banyak karena banyak penambak yang mengawinkan ikannya. Permintaan tersebut berasal dari petani ikan maupun broker ikan. Selain itu, target produksi benih ini juga untuk meningkatkan produksi ikan ukuran konsumsi, diperkirakan permintaan ikan cukup tinggi khususnya dari restauran dan daerah lain.

Tabel 1 Target produksi budidaya Kabupaten Sukabumi tahun 2012 -2014

Komoditas Produksi (ton)

2012 2013 2014

Mas 854,45 961,25 1.068,06

Nila 1.579,12 1.776,51 1.973,90

Lele 598,53 673,34 748,16

Gurame 63,17 71,06 78,96

Patin 1,07 1,21 1,34

Bawal 0,75 0,85 0,94

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011

2

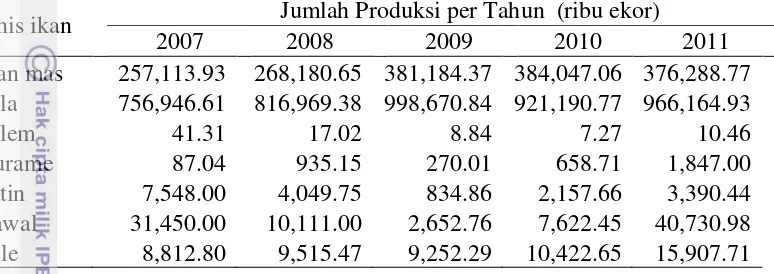

jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding komoditas lain di Kabupaten Sukabumi. Benih ikan nila diproduksi dalam jumlah yang banyak di setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Produksi benih ikan budidaya menurut jenis ikan di Kabupaten Sukabumi, tahun 2007-2011

Jenis ikan Jumlah Produksi per Tahun (ribu ekor)

2007 2008 2009 2010 2011

Ikan mas 257,113.93 268,180.65 381,184.37 384,047.06 376,288.77 Nila 756,946.61 816,969.38 998,670.84 921,190.77 966,164.93

Nilem 41.31 17.02 8.84 7.27 10.46

Gurame 87.04 935.15 270.01 658.71 1,847.00

Patin 7,548.00 4,049.75 834.86 2,157.66 3,390.44 Bawal 31,450.00 10,111.00 2,652.76 7,622.45 40,730.98 Lele 8,812.80 9,515.47 9,252.29 10,422.65 15,907.71 Sumber : UPTD Cibaraja, Kabupaten Sukabumi, 2012

Produksi benih ikan nila selain memiliki jumlah yang lebih tinggi dibanding komoditas ikan budidaya lain, juga cenderung mengalami peningkatan produksi benih setiap tahun selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Peningkatannya dari tahun 2007 ke tahun 2011 sebesar 78,35 persen. Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, baik dilihat dari target produksi ikan budidaya maupun jumlah produksi benih ikan budidaya dapat dikatakan bahwa ikan nila merupakan komoditi unggulan untuk perikanan budidaya, khususnya perikanan budidaya air tawar.

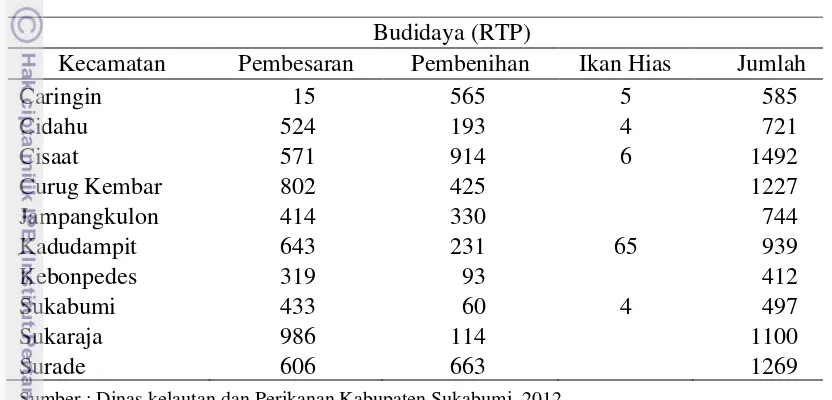

Melihat potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Sukabumi yang cukup besar, maka idealnya banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dapat dikatakatan juga bahwa banyak pelaku usaha, khususnya petani yang menjadikan sektor perikanan sebagai mata pencahariannya. Dari total 46 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, curahan kerja terbesar terdapat pada petani pembesaran dibanding petani pembenihan. Data lengkap Rumahtangga Petani per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Lampiran 2, sedangkan pada Tabel ditampilkan Rumahtangga Petani (RTP) di beberapa kecamatan di Sukabumi.

3 ketinggian antara 500-800 meter di atas permukaan air laut1 sehingga Kecamatan Caringin merupakan daerah yang cocok untuk usahatani pembenihan ikan karena cuaca yang sejuk tersebut cocok untuk memicu pertumbuhan benih ikan dengan cepat. Caringin Wetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Caringin yang cocok untuk pertumbuhan benih ikan. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rumahtangga Petani (RTP) di beberapa kecamatan di Kabupaten

Sukabumi tahun 2011

Budidaya (RTP)

Kecamatan Pembesaran Pembenihan Ikan Hias Jumlah

Caringin 15 565 5 585

Cidahu 524 193 4 721

Cisaat 571 914 6 1492

Curug Kembar 802 425 1227

Jampangkulon 414 330 744

Kadudampit 643 231 65 939

Kebonpedes 319 93 412

Sukabumi 433 60 4 497

Sukaraja 986 114 1100

Surade 606 663 1269

Sumber : Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2012

Faktor lain yang mendukung curahan kerja di Desa Caringin Wetan adalah perputaran modal. Waktu pemeliharaan kegiatan usahatani pembenihan dinilai cukup singkat sehingga tidak memerlukan modal (khususnya pakan) yang besar dan perputaran uang pun menjadi lebih cepat bila dibandingkan dengan usahatani pembesaran ikan yang membutuhkan modal yang lebih besar dan perputaran uangnya lebih lama. Kegiatan pembenihan ikan ini relatif mudah dan singkat, namun tetap melibatkan penggunaan beberapa faktor produksi sehingga alokasi penggunaan input yang efisien menjadi faktor yang penting untuk menghasilkan

output yang optimal.

Perumusan Masalah

Petani di Desa Caringin Wetan pada umumnya tidak hanya melakukan satu jenis usahatani, tapi melakukan beragam jenis kegiatan usahatani dalam waktu yang bersamaan. Begitu pula dengan kelompok tani Buni Sari yang sebagian besar anggotanya melakukan berbagai jenis kegiatan usahatani seperti usaha pembenihan ikan nila, usahatani padi serta usahatani sayuran. Hal ini dilakukan karena petani menginginkan adanya perputaran modal dalam waktu yang cukup singkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan operasional kegiatan usahataninya. Oleh karena

1

4

itu, kegiatan usahatani yang dilakukan umumnya merupakan usahatani yang memiliki masa panen yang cukup singkat.

Pembenihan ikan nila merupakan salah satu kegiatan usaha yang diusahakan petani Buni Sari karena memiliki waktu panen yang cukup singkat dan berkala sehingga petani dapat memperoleh penghasilan dalam waktu relatif singkat dan dengan biaya yang cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan usahatani pembesaran ikan nila (ukuran konsumsi) yang membutuhkan biaya yang besar. Pakan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan petani pembenihan ikan dalam hal biaya produksi. Harga pakan yang cenderung mengalami peningkatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan petani lebih memilih usaha pembenihan ikan nila dibandingkan dengan usaha pembesaran ikan nila. Ikan nila dipilih menjadi komoditi yang diusahakan pun karena ikan nila dinilai bisa menerima berbagai jenis makanan yang diberikan petani maupun pakan alami.

Ikan nila yang dihasilkan dalam usaha pembenihan ini adalah ikan nila

Genetically Male Tilapia (GMT) atau yang lebih dikenal sebagai anakan

Genetically Supermale Indonesian Tilapia (GESIT) karena merupakan hasil persilangan antara induk nila GESIT jantan dengan induk nila betina biasa atau pun induk nila Genetic Improvement of Farmed Tilapias (GIFT) betina. Induk GESIT jantan dipilih karena akan menghasilkan keturunan (anakan) yang semuanya jantan (Yuniarti, 2009). Ikan nila jantan lebih disukai oleh petani karena memiliki karakteristik pertumbuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan ikan nila betina sehingga lebih cepat dipanen.

Kegiatan usaha ikan nila GMT di Buni Sari meliputi kegiatan pembenihan dan pendederan. Setiap petani yang tergabung dalam Buni Sari melakukan kegiatan yang berbeda-beda dalam usaha pembenihan ikan nila GMT tersebut. Sebagian petani melakukan kegiatan pembenihan dengan input berupa indukan sampai dengan menghasilkan benih ukuran larva (0,5 – 1,1 cm) kemudian menjual larva tersebut kepada pengumpul. Sebagian lainnya melanjutkan sampai dengan kegiatan pendederan dan menghasilkan output benih nila GMT dengan ukuran yang lebih besar yaitu ukuran 2-3 cm, ukuran 3-5 cm serta ukuran 5-8 cm. Ada pula beberapa petani yang hanya melakukan kegiatan pendederan saja tanpa melakukan kegiatan pembenihan sehingga inputnya berupa larva kemudian dibesarkan sampai dengan ukuran benih tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka petani Buni Sari terbagi ke dalam beberapa kelompok kegiatan usaha dimana setiap kelompok tersebut memiliki input dan output yang berbeda atau dapat dikatakan terbagi ke dalam beberapa kelompok dengan segmentasi produk yang berbeda.

5 kegiatan usaha, dimana pada kelompok ini pun melakukan kegiatan yang sama dengan kelompok ke dua, namun larva tidak hanya ditanam untuk menghasilkan benih ukuran 2-3 cm saja, tapi juga ditanam untuk benih ukuran 3-5 cm, sehingga penerimaan diperoleh dari penjualan larva, penjualan benih ukuran 2-3 cm dan penjualan benih ukuran 3-5 cm. Kelompok ke empat melakukan dua jenis kegiatan usaha, dimana pada kelompok ini pun mengusahakan kegiatan pemijahan induk sampai dengan menghasilkan larva, namun larva tersebut tidak dijual tapi langsung ditanam kembali sampai dengan menghasilkan output berupa benih ukuran 5-8 cm. Sedangkan kelompok ke lima melakukan satu jenis kegiatan usaha, dimana kelompok ini tidak melakukan kegiatan pemijahan, tapi hanya melakukan kegiatan penderan yaitu membeli (menanam) larva sampai dengan menghasilkan benih dengan ukuran 2-3 cm.

Adanya perbedaan segmentasi usaha ini diduga terkait dengan tujuan usaha yang petani Buni Sari. Ada petani yang cenderung menghindar dari risiko dan menginginkan modal segera kembali, tetapi ada juga petani yang melihat keuntungan mana yang lebih besar dan memilih segmen usaha dengan waktu panen yang lebih lama. Sebagian besar petani yang tergabung dalam kelompok tani Buni Sari cenderung mengusahakan kegiatan pembenihan dengan hanya menjual larva karena dianggap lebih cepat menghasilkan keuntungan. Namun, apakah benar menjual larva adalah yang paling menguntungkan atau tidak, maka diperlukan analisis mengenai pendapatan yang diperoleh dari masing-masing kegiatan usaha sehingga dapat dibandingkan kegiatan usaha mana yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan terbesar.

Membandingkan kegiatan usaha mana yang lebih baik tidak hanya dari segi pendapatan kegiatan usaha yang terbesar, karena pendapatan yang besar saja tidak dapat menjamin bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang paling efisien. Oleh karena itu selain analisis pendapatan juga diperlukan analisis mengenai efisiensi usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah kelompok usaha pembenihan ikan nila GMT pada tahapan mana yang menghasilkan pendapatan terbesar dalam satu periodenya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membandingkan usaha pembenihan ikan nila GMT berdasarkan segmentasi usaha yang dijalankan. Secara rinci, tujuan penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi produk yang dihasilkan pada setiap segmen yang dikaji 2. Menganalisis penerimaan dan biaya usaha pada setiap segmen yang dikaji 3. Menganalisis keuntungan dan efisiensi usaha pada setiap segmen yang dikaji

Manfaat Penelitian

6

1. Akademisi dan peneliti, sebagai bahan rujukan untuk penelitian serupa atau pengembangan penelitian yang sudah dilaksanakan

2. Petani pembenihan ikan nila di Desa Caringin Wetan, sebagai saran dan tambahan informasi mengenai kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan terbesar dan kegiatan usaha yang paling efisien

3. Penulis, untuk memberikan wawasan, pengalaman, serta sebagai media penerapan ilmu dan peningkatan pemahaman yang diperoleh selama masa kuliah.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada kelompok tani Buni Sari yang berlokasi di Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian yaitu petani pembenihan ikan nila GMT. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Buni Sari umumnya memiliki usaha tidak hanya usaha pembenihan ikan nila, tapi juga melakukan usahatani budidaya sayuran dan atau padi serta usaha lain di luar usahatani. Untuk itu, penelitian ini difokuskan hanya pada usaha pembenihan ikan nila GMT, sementara usaha lain diasumsikan tidak berpengaruh terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Usaha lain tersebut hanya digunakan sebagai tambahan informasi mengenai sumber pendapatan lain bagi petani pembenihan ikan nila GMT di Buni Sari. Analisis yang akan dilakukan pun difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu analisis mengenai struktur biaya, penerimaan, pendapatan serta efisiensi usaha pembenihan ikan nila GMT di Buni Sari.

TINJAUAN PUSTAKA

Teknik Budidaya Pembenihan Ikan Nila

Pembenihan ikan nila dapat dilakukan secara massal di perkolaman secara terkontrol. DKP Sulteng (2011) mengemukakan bahwa pemijahan secara massal dianggap lebih efisien, karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil dalam memproduksi larva untuk jumlah yang hampir sama. Pembesaran ikan nila dapat dilakukan di Keramba Jaring Apung (KJA), kolam, kolam air deras, kolam sawah, perairan umun baik sungai, danau maupun waduk dan tambak. Budidaya nila secara monokultur di kolam rata-rata produksinya adalah 25.000 kg/ha/panen, di keramba jaring apung 1.000 kg/unit/panen (200.000 kg/ha/panen), dan ditambak sebanyak 15.000 kg/ha/panen.

7 ikan budidaya pembesaran cenderung memilih benih ikan nila jantan (mono-seks) untuk dibudiayakan, sehingga permintaan akan benih ikan nila mono-seks

cenderung meningkat.

Menurut Kusdanu (2004), banyak faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan nila. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas air, keasaman, distribusi air, ketinggian air media dalam kolam pemeliharaan, dan luasan kolam. Selain itu, faktor lain yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan induk, pakan yang cukup, peralatan yang memadai, serta benih yang unggul.

Ariyanto et al (2010) mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan induk dan benih yang unggul dibutuhkan suatu pembentukan genotipe tertentu. Laju pertumbuhan ikan nila genotipe jantan (genotipe XY) lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila betina (genotipe YY). Pada budidaya ikan nila, penggunaan populasi tunggal kelamin (mono-seks) jantan akan memberikan produksi yang lebih baik dibandingkan populasi campuran (mixed-seks) (Gustiano , 2006).

Usaha pembenihan ikan nila di Buni Sari menghasilkan benih populasi tunggal kelamin (mono-seks) jantan, yaitu benih ikan nila GMT (Genetically Male Tilapia). Pertumbuhan benih ikan nila monoseks (GMT) ini relatif lebih cepat dibandingkan benih ikan nila dengan populasi campuran, mengingat persentase jantannya lebih banyak dibandingkan pada populasi campuran. Berdasarkan

sampling, persentase jantan pada ikan monoseks mencapai 87 persen, lebih tinggi dibandingkan pada populasi campuran, yang mencapai 48 persen (Yuniarti et al, 2007).

Menurut teori, satu paket induk ikan nila adalah 300 ekor betina dan 100 ekor jantan atau perbandingan jantan : betina sebesar 1 : 3 dengan luasan kolam yang dibutuhkan sekitar 100 – 300 m². Sistem paket diberlakukan untuk menekan laju penurunan mutu benih yang dihasilkan bila keturunannya dijadikan induk kembali setelah melalui seleksi ketat (PPKP, 2011). Hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan karena disesuaikan dengan luasan kolam yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Phoenna (2012) adalah salah satu contoh, dimana induk nila yang digunakan terdiri dari 80 ekor betina dan 48 ekor jantan dengan perbandingan jantan : betina yaitu 1 : 2 dalam luas kolam induk rata-rata responden adalah 133 m2, dan pada penelitian Sutiah (2008) perbandingan induk nila jantan dengan induk nila betina sebesar 1 : 4, sedangkan pada penelitian ini, petani Buni Sari rata-rata menggunakan perbandingan induk jantan : betina sebesar 1 : 10. Besarnya perbandingan antara induk jantan dengan betina ini merupakan hasil trial-error yang dilakukan oleh petani Buni Sari dengan pertimbangan angka tersebut merupakan batas maksimal petani memperoleh pendapatan tertinggi dengan biaya pakan yang masih bisa dijangkau oleh petani Buni Sari.

8

dilakukan dengan cara panen pungut. Panen tersebut baru dapat dilakukan apabila di kolam sudah terlihat banyak larva di permukaan air. Biasanya panen dilakukan pada pagi hari. Agar larva ikan nila secara serempak dapat ditangkap, maka petani akan menebar pupuk. Setelah 3-5 hari dari pemupukan, biasanya di kolam mulai tumbuh pakan-pakan alami berupa plankton. Saat itu secara naluri induk yang sedang mengerami akan mengeluarkan anak-anaknya secara serempak dari mulutnya. Anak-anak ikan ini akan tampak pada permukaan kolam, sehingga dapat ditangkap.

Berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiah (2008) dimana pemeliharaan induk ikan nila dilakukan secara massal dengan kolam induk yang tidak terpisah sehingga induk tersebut dapat memijah sepanjang tahun dan panen larva dapat dilakukan setiap dua minggu sekali. Panen dilakukan secara total, yaitu dengan menguras kolam induk untuk diambil larva nya. Total siklus pada penelitian Sutiah sebanyak 22 siklus dengan umur ekonomis induk selama satu tahun. Sama hal nya dengan penelitian Sutiah (2008), pada penelitian ini pun budidaya pembenihan ikan nila dilakukan secara massal dengan satu kolam induk yang sama (tidak dipisah). Masa panen larva dilakukan setiap 15 hari (2 minggu) sekali, dengan cara panen total. Total siklus panen larva sebanyak 24 kali dalam satu tahun dengan umur ekonomis induk rata-rata adalah dua tahun.

Berdasarkan perbedaan di atas, maka pemeliharaan induk yang dilakukan pada kolam yang terpisah dapat dipanen dengan cara panen pungut, sedangkan untuk induk yang dipelihara pada kolam yang sama akan dipanen dengan cara panen total. Panen yang dilakukan secara total dapat menghasilkan jumlah panen yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem panen pungut, sehingga dari segi pendapatan pun petani lebih cepat memperoleh pendapatan dan sistem perputaran modal menjadi lebih cepat.

Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usaha

Perhitungan pada analisis biaya usaha, konsep biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Pada penelitian Rahayu (2011) dan Phoenna (2012), tenaga kerja luar keluarga (TKLK) dimasukkan ke dalam biaya tunai, sedangkan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dimasukkan ke dalam Kelompok Biaya yang diperhitungkan. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada penelitian usaha pembenihan ikan nila di Buni Sari, dimana TKLK diperhitungkan ke dalam biaya tunai. Namun, untuk TKDK tidak hanya dimasukkan ke dalam biaya yang diperhitungkan, tapi juga diperhitungkan ke dalam analisis mengenai balas jasa terhadap faktor produksi tenaga kerja.

Phoenna (2012) melakukan analisis mengenai perbandingan pendapatan usaha antara pembudidaya pemilik kolam dengan pembudidaya penyewa kolam. Perhitungan mengenai biaya, penerimaan serta pendapatan dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata. Output yang dihasilkan dalam penelitian tersebut sebanyak 4 output, yaitu benih 2-3 cm, benih 3-4 cm, benih 5-6 cm dan induk afkir. Hasil rata-rata biaya, penerimaan dan pendapatan dari keempat output

9 Kemudian hasil tersebut dibandingkan, dan diperoleh hasil yaitu pendapatan atas biaya tunai yang didapatkan oleh pembudidaya pemilik kolam lebih besar dibandingkan penyewa kolam, demikian hal nya dengan pendapatan atas biaya total. Namun, baik pembudidaya pemilik kolam atau pun penyewa kolam menghasilkan usaha pembenihan ikan nila yang menguntungkan.

Metode perhitungan yang dilakukan pada usaha pembenihan ikan nila di Buni Sari pun menggunakan metode rata-rata. Namun pada penelitian ini faktor yang dibandingkan adalah analisis biaya, penerimaan, pendapatan dan efisiensi untuk setiap usaha yang dijalankan petani. Petani yang menjalankan kegiatan usaha yang sama, dari sisi input sampai dengan output yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Dalam penelitian ini terdapat lima kelompok usaha yang memiliki tahapan kegiatan pembenihan yang berbeda, sehingga analisis yang dilakukan adalah membandingkan kelima kelompok tersebut dalam satu periode produksi yang sama dan dalam luasan yang sama, kemudian dipilih kegiatan usaha mana yang menghasilkan keuntungan terbesar.

KERANGKA PENELITIAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Bagian ini berisi mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian mengenai pembenihan dan pendederan ikan nila GMT. Konsep tersebut diantaranya yaitu teknik pembenihan dan pendederan ikan nila, konsep usahatani, konsep penerimaan, konsep biaya, konsep pendapatan dan konsep efisiensi usaha. Berikut merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut.

Teknik Pembenihan Ikan Nila

Menurut BPSDM Kelautan dan Perikanan (2011), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya pembenihan ikan nila, antara lain :

1. Lokasi dan Wadah Pemeliharaan

Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding kolam. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 - 5persen untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (500 m dpl).

Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecokelatan karena banyak mengandung Diatomae, sedangkan plankton/alga biru kurang baik untuk pertumbuhan ikan. Untuk di kolam dan tambak, angka kecerahan yang baik antara 20 - 35 cm.

10

air arus deras. Nilai derajat keasaman air (pH) tempat hidup ikan nila berkisar antara 6 sampai dengan 8,5. Keasaman air (pH) yang optimal adalah antara 7 - 8. Suhu air yang optimal berkisar antara 25-30oC. Kadar garam air yang disukai antara 0-35 per mil.

2. Pemilihan Induk dan Pemeliharaan Induk

Pengelolaan induk dalam kegiatan usaha pembenihan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan, karena induk merupakan salah satu faktor utama yang akan menentukan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan. Jumlah induk ikan nila pada suatu areal/kolam pemijahan ditentukan oleh induk jantan dan ukuran induk. Hal ini disebabkan pada sifat ikan nila pada saat memijah, dimana induk jantan akan membuat suatu daerah teritorial yang tidak boleh digangggu ikan lain. Jumlah induk ikan betina umumnya lebih banyak dari pada induk ikan jantan agar mudah memberi kesempatan pada induk ikan jantan untuk dapat menemukan betina yang matang gonad. Perbandingan jumlah induk ikan jantan dengan induk ikan betina biasanya adalah 1 : 3.

Induk yang digunakan adalah induk yang siap memijah atau bakalan induk yang belum siap memijah. Induk yang berkualitas baik memiliki kondisi yang sehat, bentuk badan normal, sisik besar dan tersusun rapi, kepala relatif kecil dibandingkan dengan badan, badan tebal dan berwarna mengilap (tidak kusam), gerakan lincah dan memiliki respon yang baik terhadap pakan tambahan. Ciri-ciri induk jantan dan induk betina apabila dilihat secara fisik dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Ciri-ciri induk jantan dan induk betina

Ciri-ciri Induk jantan Induk betina

Bentuk tubuh Lebih tinggi dan membulat Lebih rendah dan memanjang

Warna tubuh Lebih cerah Lebih gelap

Bentuk kelamin Tonjolan agak meruncing Tidak menonjol dan berbentuk bulat Warna sirip ekor Didominasi merah Hitam

Sumber : Judantari, 2008

11

Tabel 5 Perbedaan ikan jantan dan betina

Jantan Betina

Alat kelamin berupa tonjolan (papilla) dibelakang lubang anus. Pada tonjolam ini terdapat satu lubang untuk mengeluarkan sperma dan urine

Alat kelamin berupa tonjolan dibelakang

anus. Pada tonjolan tersebut terdapat 2 lubang. Lubang yang pertama terletak di dekat anus, berbentuk seperti bulan sabit dan berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Lubang yang kedua terletak di belakangnya, berbentuk bulat dan berfungsi sebagai tempat keluarnya urine

Warna badan lebih cerah Warna badan agak pucat Warna sirip memerah terutama pada

saat matang gonad dan menjadi lebih galak terhadap ikan jantan yang lain

Pada saat matang gonad bagian tepi sirip tidak berubah warna dan gerakannya lambat

Kematangan gonad ikan nila diketahui dengan cara melakukan pengurutan perut kearah anus dan akan mengeluarkan cairan kental berwarna bening dan di sekitar perut sampai kepala bagian bawah berwarna merah

Kematangan gonad ikan diketahui dengan cara meraba perut dan pengamatan bagian anus, yaitu ditunjukkan dengan telur yang berwarna

kuning kehijauan, bagian perut melebar, lunak jika diraba, bagian anus menonjol dan kemerahan

Pakan diberikan sebagai tambahan bagi induk maupun anak ikan. Makanan pokok yang harus ada adalah pakan alami. Dalam pembenihan sistem tradisional, pakan tambahannya berupa bahan limbah pertanian, seperti dedak, bekatul, bungkil kacang tanah, dan ampas kelapa. Untuk pembenihan secara intensif, pakan tambahannya berupa pelet dengan susunan bahan – bahan yang mengandung nilai gizi tinggi. Pakan tambahan untuk induk adalah pelet dengan kadar protein 30 persen, sedangkan untuk benih gelondongan besar berupa pelet dengan kadar protein 25 persen. Benih yang nilaih kecil, pakan tambahannya hanya sedikit, yang utama adalah pakan alami. Apabila pakan tambahannya lebih diutamakan untuk benih yang nilaih kecil, menyebabkan pertumbuhannya lambat dan banyak ke matian (Suyanto, 2010).

3. Teknik Pembenihan

Induk nila betina dapat matang telur setiap 45 hari. Setiap induk betina menghasilkan larva ( benih baru menetas ) pada tahap awal sekitar 300 g sebanyak 250-300 ekor larva. Jumlah ini akan meningkat sampai mencapai 900 ekor larva sesuai dengan pertambahan bobot induk betina ( 900 g ). Setelah selesai masa pemijahan dalam satu siklus ( 45 hari ), induk-induk betina diistirahatkan dan dipisahkan dari induk jantan selama 3-4 minggu dan diberi pakan dengan kandungan protein diatas 35 persen.

12

betina. Nila dapat dipijahkan setelah mencapai berat 100 gr/ekor. Secara alami nila memijah pada sarang yang dibuat oleh ikan jantan di dasar kolam, sehingga diperlukan dasar kolam yang berlumpur. Pemijahan ikan nila berdasarkan pengelolaannya dibedakan beberapa sistem antara lain sistem pembenihan ekstensif, semi intensif dan intensif.

Hakim (2009) mengatakan bahwa dapat dikatakan menggunakan sistem pembenihan ekstensif apabila dilakukan perataan tanah dasar kolam, pemupukan 250 – 1000 gr/m2, pemijahan dilakukan di kolam seluas 400 – 600 m2, kolam diisi air setinggi 40 – 60 cm, induk jantan dan betina dimasukkan bersama dengan kepadatan 1 ekor/m2. perbandingan induk jantan dan betina 1 : 3, selama pemijahan diberi pakan tambahan berupa pellet dengan dosis 3persen dari berat ikan per hari. Panen larva dilakukan dengan cara menangkap larva secara langsung di permukaan air kolam dan langsung ditebar ke kolam pendederan yang sudah disiapkan.

Sistem pembenihan intensif, pemijahan dilakukan dalam bak semen/hapa ukuran 24 – 48 m2 dan kedalaman air 60 – 80 cm. Induk ditebar bersama-sama dengan kepadatan 3 – 4 ekor/m2. Perbandingan antara jantan dan betina 1 : 3. Berbeda dengan pembenihan ekstensif, pada pembenihan intensif yang dipanen dari tempat pemijahan bukan larva, tetapi masih dalam bentuk telur. Telur yang dipanen biasanya ada 4 fase, yaitu telur utuh, sudah bermata, sudah bermata dan berekor, serta larva sempurna. Setiap fasenya, ditampung dalam wadah yang berbeda. Telur-telur tersebut kemudian ditetaskan dalam wadah khusus corong penetasan dibuat dari fibreglass, dan diberi aliran air. Biasanya telur ini akan menetas dalam waktu 3-7 hari. Telur yang tidak menetas berwarna putih dan telur tersebut harus dibuang setiap hari dengan cara disiphon.

Kegiatan pemanenan benih meliputi persiapan penampungan benih, pengeringan kolam, penangkapan benih dan pengangkutan. Pemanenan benih ikan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Hasil panen benih ikan terdiri dari berbagai ukuran sesuai dengan tahapan pembenihan. Hasil dari pendederan berupa benih ikan yang panjangnya 2-3 cm. Pembenihan tahap I menghasilkan benih berukuran 6-8 cm dengan berat 8-10 g/ekor. Pembenihan tahap II menghasilkan benih yang berukuran 10-12 cm dengan berat 30-50 g/ekor dan tahap III menghasilkan benih yang berukuran 16-18 cm dengan berat ± 100 g/ekor (Suyanto, 2010).

Penangkapan benih dilakukan dengan cara ditangkap dengan sekup net besar atau waring. Setelah ditangkap larva dimasukkan kedalam ember dan ditampung dalam hapa halus yang dipasang dikolam tersebut. Saat itu juga larva harus ditebar dikolam pendederan (Arie, 2000).

13

green 0,5 – 1,0 ppm selama satu jam sebelum dikembalikan ke kolam (karena biasanya terluka akibat jaring).

Teknik Pendederan Ikan Nila

Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan benih ikan nila dari hasil pembenihan untuk mencapai ukuran tertentu yang siap dibesarkan. Tujuan dari pada pendederan ini adalah untuk memperoleh ikan nila yang mempunyai ukuran seragam, baik panjang maupun berat dan memberikan kesempatan ikan nila mendapatkan makanan sehingga pertumbuhan juga seragam (Khairuman dan Amri, 2007).

Pada ikan nila pemeliharaan larva dan benih ikan dapat dilakukan pada wadah pemeliharaan larva antara lain adalah akuarium, fibre glass, bak dan kolam. Pemeliharaan larva dilakukan selama enam sampai dengan delapan hari, larva berumur tiga hari sudah dapat berenang di dasar kolam pemeliharaan. Sedangkan larva umur lima hari sudah dapat berenang dipermukaan air. Kolam yang akan digunakan harus bisa menahan air dan tidak bocor. Saluran tengah atau kemalir harus tersedia dan berfungsi seperti yang diharapkan, yaitu memudahkan panen. Pintu pemasukan dan pengeluaran air kolam dan saringan di kedua pintu air juga harus tersedia. Langkah selanjutnya adalah pengeringan kolam. Pengeringan tergantung dari cuaca, jika cuaca panas pengeringan cukup tiga sampai dengan empat hari, namun jika sedang musim hujan, proses pengeringan agak lama. Setelah kering, kolam harus dipupuk untuk menumbuhkan makanan alami yang sangat dibutuhkan oleh benih ikan nila yang akan ditebarkan. Sebagai patokan, biasanya petani memupuk dengan kotoran ayam sebanyak 250 – 500 gr/m2, TSP dan urea masing-masing delapan sampi dengan sepuluh gr/m2, dan kapur 15 – 25 gr/m2. Setelah pupuk ditebar, kolam diisi air secara bertahap sampai mencapai ketinggian 75 – 100 cm dari dasar kolam. Untuk memberi kesempatan pupuk bereaksi sempurna, media pemeliharaan dibiarkan selama lima sampai dengan tujuh hari dari pemupukan (Khairuman dan Amri, 2007).

Benih yang telah berumur tujuh sampai dengan delapan hari ditebar di kolam pendederan. Pakan alami harus sudah tersedia di kolam saat dilakukan penebaran. Padat penebaran benih ikan nila sebanyak 75 - 100 ekor/m2. Penebaran larva sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari pada saat suhu udara rendah. Pendederan dilakukan selama tiga sampai dengan empat minggu. Pada umur tersebut benih ikan sudah mencapai ukuran tiga sampai dengan lima cm. Selama pendederan benih ikan selain mendapatkan makanan alami di kolam juga diberi pakan tambahan yang halus seperti dedak. Pakan tambahan tersebut ditebar di sepanjang kolam. Frekuensi pemberian pakan sebanyak dua sampai dengan tiga kali perhari. Kandungan protein pakan benih ikan sebesar lebih dari 30 persen. Jumlah pakan yang diberikan 10 persen dari biomasa.

14

Kualitas air sangat penting diperhatikan dalam kegiatan pendederan. Suhu yang baik untuk pendederan ikan nila adalah 28 – 30oC. Sedangkan oksigen terlarut sebesar enam sampai dengan delapan ppm. Pertumbuhan ikan mulai terganggu pada suhu kurang dari sama dengan 18oC dan lebih dari sama dengan 30oC. Pada suhu optimum, pertumbuhan ikan normal. Suhu air sangat berpengaruh pada laju metabolisme ikan. Perubahan temperatur yang terlalu drastis dapat menimbulkan gangguan fisiologis ikan yang dapat menyebabkan ikan stress.

Hama yang sering menyerang benih ikan nila adalah belut, ular, burung, ikan gabus dan ikan lele. Penyakit yang menyerang terutama penyakit parasitik seperti Ichthyophthirius multifilis yang mengakibatkan bintik putih dipermukaan tubuh ikan dan mengakibatkan kematian masal. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan menambahkan garam dapur di kolam media pendederan sebanyak 200 gr/m3 Pencegahan hama dan penyakit pada kegiatan pendederan sangat perlu dilakukan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pengeringan dan pengapuran dasar kolam serta pergantian air kolam, membuat saringan air sebelum air masuk ke kolam.

Konsep Usahatani

Ada banyak definisi usahatani menurut beberapa pakar. Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian (Rifai 1980, diacu dalam Hernanto 1989).

Ilmu usahatani menurut Soekartawi et al (1986) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara-cara petani memperoleh dan mengkombinasikan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, modal, waktu dan pengolahan) yang terbatas untuk mencapai tujuannya.

Terdapat empat unsur pokok yang selalu ada pada usahatani yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi (Hernanto, 1989) yaitu:

1. Lahan

Lahan usahatani dapat berupa sawah, lahan pekarangan. Lahan bisa diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, membeli, menyewa, menyakap, hibah, dan wakaf. Menurut Hernanto, lahan mewakili unsur alam dan merupakan modal yang sangat penting.

2. Tenaga Kerja

Ada tiga jenis tenaga kerja yang dikenal dalam usahatani yaitu, manusia, ternak, dan mesin. Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani harus diukur efisiensinya. Tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam rumah tangga petani sendiri ataupun dari luar rumah tangga petani. Mempekerjakan tenaga kerja luar harus memberikan imbalan jasa berupa upah. Sedangkan upah bisa berupa uang tunai atau bawon.

3. Modal

Modal adalah barang atau uang yang digunakan bersama faktor produksi yang lainnya untuk menghasilkan barang - barang baru yaitu produk pertanian.

4. Pengelolaan

15 dengan apa yang diharapkan. Ukuran keberhasilan pengelolaan adalah peningkatan produktifitas setiap faktor maupun produktifitas usaha.

Konsep Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa terhadap penggunaan faktor-faktor produksi seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan pengelolaan (petani). Perlu diketahui pendapatan untuk setiap faktor produksi, hal ini berkaitan dengan

opportunity cost untuk setiap faktor produksi karena pendapatan tidak hanya mengukur besaran.

Menurut Hernanto (1989), ada beberapa ukuran pendapatan petani yaitu pendapatan kerja petani (operator labor income), penghasilan kerja petani

(operator farm labor earning), pendapatan kerja keluarga (family farm labor earning) dan pendapatan keluarga (family income). Selain itu, terdapat beberapa ukuran arus uang tunai yaitu :

1. Pendapatan Kotor Usahatani (Gross Farm Income) atau penerimaan kotor (Gross Return)

Merupakan nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik dijual atau tidak dan peningkatan nilai inventaris.

2. Pengeluaran Total Usahatani (Total Farm Expenses)

Merupakan nilai semua masukan habis dipakai (tidak termasuk Tenaga Kerja Dalam Keluarga) tunai dan tidak tunai, penurunan nilai inventaris.

3. Pendapatan Bersih Usahatani (Net Farm Income)

Merupakan ukuran yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor produksi kerja, modal (sendiri dan pinjaman), pengelolaan. Pendapatan bersih usaha tani diperoleh dari pendapatan kotor usahatani dikurani pengeluaran total usahatani.

4. Penghasilan Bersih Usahatani (Net Farm Earnings)

Merupakan ukuran imbalan kepada Sumber Daya milik keluarga dalam usahatani, jika ditambah dengan penghasilan luar usahatani maka menjadi penghasilan keluarga. Penghasilan bersih usahatani diperoleh dari pendapatan bersih usahatani dikurani dengan bunga modal pinjaman.

5. Imbalan kepada Seluruh Modal (Return to Capital)

Merupakan imbalan yang dapat dihitung dalam persen terhadap total modal. Imbalan kepada seluruh modal diperoleh dari pendapatan bersih usahatani dikurangi dengan nilai tenaga kerja dalam keluarga.

6. Imbalan kepada Modal Petani (Return to Farm Equity Capital)

Merupakan imbalan yang dinyatakan dalam persen terhadap total modal. Imbalan kepada modal petani diperoleh dari penghasilan bersih usahatani dikurangi nilai tenaga kerja dalam keluarga.

7. Imbalan terhadap Tenaga Kerja Keluarga (Return to Family Labor)

Merupakan imbalan yang diperoleh dari penghasilan bersih usahatani dikurangi dengan bunga modal petani.

16

Berusahatani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi dilahan pertanian, pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang di peroleh. Selisih keduanya merupakan pendapatan dari kegiatan usahatani.

I = TR – TC Dimana:

I = Pendapatan (Income)

TR = Total Revenue (Penerimaan) TC = Total Cost (Total biaya) Konsep Biaya

Menurut Hernanto (1989), biaya produksi dapat dibedakan berdasarkan jumlah output yang dikeluarkan dan berdasarkan yang langsung dikeluarkan dan yang diperhitungkan. Biaya produksi dalam usahatani tersebut dapat dibedakan berdasarkan :

1. Berdasarkan jumlah output yang dihasilkan terdiri dari :

a. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya: pajak tanah, sewa tanah, penyusutan alat-alat bangunan pertanian, dan bunga pinjaman.

b. Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi, misalnya : pengeluaran untuk benih, pupuk, obat-obatan, dan biaya tenaga kerja.

2. Berdasarkan yang langsung dikeluarkan dan diperhitungkan terdiri dari :

a. Biaya tunai adalah biaya tetap dan biaya variabel yang dibayar tunai. Biaya tetap misalnya : pajak tanah dan bunga pinjaman, sedangkan biaya variabel misalnya pengeluaran untuk benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja luar keluarga. Biaya tunai ini berguna untuk melihat pengalokasian modal yang dimiliki oleh petani.

b. Biaya tidak tunai (diperhitungkan) adalah biaya penyusutan alat-alat pertanian, sewa lahan milik sendiri (biaya tetap), dan tenaga kerja dalam keluarga (biaya variabel). Biaya tidak tunai ini melihat bagaimana manajemen suatu usahatani.

Komponen biaya yang termasuk ke dalam biaya yang diperhitungkan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan (depreciation cost), adalah biaya yang timbul akibat terjadinya pengurangan nilai investasi, asset atau aktiva sebagai akibat penggunaannya dalam suatu proses produksi. Setiap investasi, asset atau aktiva yang dipakai dan digunakan dalam proses produksi akan mengalami penyusutan nilai. Nilai suatu investasi, asset atau aktiva dapat berkurang karena mengalami pengurangan fungsi dan nilai ataupun karena mengalami kerusakan fisik.

17 1. Umur fisik : Umur yang dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu

aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik (walaupun mungkin sudah menurun fungsinya).

2. Umur Fungsional : Umur yang dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaanya. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Walaupun secara fisik suatu aktiva masih dalam kondisi sangat baik, akan tetapi belum tentu masih memiliki umur fungsional.

Menurut Debertin (1986), biaya variabel umumnya dinyatakan dalam satuan output (y), jarang sekali diukur dalam satuan input (x), sebab dalam praktek usahatani dijumpai lebih dari satu jenis input. Persamaan umum fungsi biaya variabel adalah:

VC = g(y) ... (4.2)

Karena biaya tetap tidak berubah sesuai level output, biaya tetap akan sama dengan harga input dalam satuan uang k, sehingga

FC = k... (4.3)

Biaya total (TC) adalah jumlah biaya tetap ditambah biaya variabel TC = VC + FC ... (4.4)

Konsep Penerimaan

Penerimaan merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari penjualan hasil pertanian kepada konsumen. Secara sistematis penerimaan dapat dinyatakan sebagai perkalian antara jumlah produksi dengan harga jual satuannya. Pernyataan ini dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

TR = P x Q Dimana :

TR = Total Penerimaan (Rp) P = Harga jumlah produk (Rp) Q = Jumlah produk yang dihasilkan Konsep Efisiensi Usaha

Pendapatan usahatani yang diterima seorang petani dalam satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima petani lainnya. Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini ada yang masih dapat diubah dalam batasan-batasan kemampuan petani dan ada faktor yang tidak bisa diubah yaitu iklim dan tanah.

18

Kerangka Pemikiran Operasional

Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan perekonomian dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Sukabumi, salah satunya adalah sub sektor perikanan budidaya. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi membuat target produksi budidaya perikanan yang cukup tinggi dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Target produksi yang tinggi tersebut didukung oleh produksi benih ikan di Kabupaten Sukabumi yang cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat potensi yang cukup besar dalam sektor perikanan. Komoditi yang memiliki potensi yang cukup besar adalah ikan nila. karena selain ditargetkan jumlah produksinya paling banyak, juga karena produksi benih ikan nila setiap tahunnya paling banyak dan meningkat setiap tahun. Guna memenuhi target produksi ikan nila di Kabupaten Sukabumi, Balai Benih Air tawar (BBAT) Kabupaten Sukabumi menciptakan benih-benih unggul dengan berbagai jenis benih unggul yang memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda.

Desa Caringin Wetan merupakan salah satu daerah yang memiliki petani pembenihan dan pendederan ikan nila dengan menggunakan benih yang unggul, yaitu benih ikan nila monoseks tipe Genetically Male Tilapia (GMT). Ikan nila GMT dapat dihasilkan dari induk ikan nila jantan unggul tipe Genetically Supermale Indonesia Tilapias (GESIT) yang akan menghasilkan keturunan anakan jantan. Benih ikan nila jantan cenderung diminati pasar karena memiliki karakteristik yang lebih unggul, yaitu pertumbuhan yang lebih cepat dan daya tahan yang lebih kuat. Sebagian besar petani Buni Sari memilih usaha pembenihan dan pendederan ikan nila GMT karena memiliki tujuan usaha yaitu cenderung mengejar perputaran modal usaha yang cepat dengan biaya yang relatif tidak terlalu besar.

Kegiatan usaha pembenihan dan pendederan ikan nila GMT di Buni Sari memiliki lima kelompok usaha dengan segmentasi usaha yang berbeda sehingga

19

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kelompok tani Buni Sari yang berada di Desa Caringin Wetan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Caringin Wetan merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra produksi budidaya pembenihan ikan nila GMT di Kabupaten Sukabumi. Petani Buni Sari memiliki cukup pengalaman mengenai budidaya pembenihan ikan nila karena telah lama melakukan usaha tersebut yaitu sejak tahun 1993. Buni Sari yang diketuai oleh Pak Abas ini pun berdasarkan informasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi merupakan salah satu kelompok tani yang aktif mengikuti berbagai kegiatan maupun pelatihan dan merupakan kelompok tani

Target produksi benih ikan di Sukabumi besar

Produksi benih ikan nila di Sukabumi tinggi

Perbanyakan benih unggul

Usaha pembenihan nila GMT (Buni Sari)

Perbedaan kegiatan usaha yangdijalankan

Perbedaan biaya Perbedaan penerimaan Perbedaan pendapatan

Kegiatan usaha yang paling menguntungkan

Kegiatan usaha yang paling efisien

Imbalan terhadap faktor-faktor produksi Analisis perbandingan usaha

20

binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan April 2013.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara langsung dan pengisian kuesioner kepada responden. Data primer yang diambil selama penelitian meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan teknis pembenihan dan pendederan, penggunaan faktor-faktor produksi dan rincian pendapatan. Cara pengambilan data primer dapat dilihat pada Lampiran 3.

Data sekunder untuk penelitian diperoleh dari beberapa jurnal, data internet, dan berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, BP4K, BP3K, UPTD Cibaraja Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Perpustakaan LSI IPB, Perpustakaan FEM IPB dan lain-lain. Data sekunder pada penelitian ini meliputi produksi, sejarah kelompok tani, letak administratif, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Cara pengambilan data sekunder dapat dilihat pada Lampiran 3.

Metode Penentuan Responden

Jumlah petani yang tergabung dalam anggota kelompok tani Buni Sari sebanyak 40 orang. Jumlah anggota yang mengusahakan pembenihan ikan nila GMT hanya sebanyak 17 petani. Pada penelitian ini digunakan metode sensus sehingga seluruh petani yang di Buni Sari yang mengusahakan pembenihan dan pendederan ikan nila GMT dijadikan sebagai responden penelitian.

Penentuan Kelompok Usaha

21 444 m2. Jumlah kolam pendederan untuk menghasilkan benih ikan nila GMT ukuran 3-5 cm sebanyak empat kolam dengan total luas lahan sebesar 1.500 m2. Rata-rata luas kolam untuk setiap kolam benih ukuran 3-5 cm adalah 375 m2. Kelompok D memiliki jumlah anggota satu orang. Jumlah kolam pembenihan yang dimiliki sebanyak satu kolam dengan total luas lahan sebesar 800 m2. Jumlah kolam pendederan yang dimiliki sebanyak sembilan kolam dengan total luas lahan sebesar 7.900 m2. Kolam tersebut digunakan untuk menghasilkan benih ikan nila GMT ukuran 5-8 cm. Rata-rata luas kolam untuk setiap kolam pendederan adalah 878 m2. Kelompok E memiliki jumlah anggota dua orang. Jumlah kolam pendederan yang dimiliki sebanyak lima kolam dengan total luas lahan sebesar 2.400 m2. Kolam tersebut digunakan untuk menghasilkan benih ikan nila GMT ukuran 2-3 cm. Rata-rata luas kolam untuk setiap kolam pendederan adalah 480 m2.

Penentuan Periode Produksi

Satu periode produksi adalah selama 90 hari. Hal ini dihitung berdasarkan lama waktu yang dibutuhkan dari masa pemijahan induk nila untuk menghasilkan larva, kemudian dibudidayakan sampai dengan memperoleh benih ukuran 5-8 cm, selain itu untuk mempermudah melakukan perhitungan mengenai biaya dan penerimaan pada setiap kelompok.

Periode produksi yang digunakan adalah periode produksi ke lima, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 dihitung dari penebaran induk pertama yaitu pada bulan Oktober 2011. Periode ke lima digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2013 sehingga pada periode tersebut petani dianggap masih mengingat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

Diasumsikan bahwa setiap petani memiliki periode produksi yang sama. Usaha yang dijalankan diasumsikan menggunakan modal sendiri. Diasumsikan setiap induk betina menghasilkan larva ( benih baru menetas ) sebanyak 900 ekor larva sesuai dengan bobot induk sebesar 900 gram. Satu periode pemijahan terdapat enam kali panen larva, pada periode berjalan. Satu periode pembenihan terdapat enam kali panen benih ukuran 2-3 cm, tiga kali panen benih ukuran 3-5, dan enam kali panen benih ukuran 5-8 cm pada periode berjalan. Panen benih ukuran 5-8 cm dapat dipanen sampai dengan enam kali dalam satu periode karena dilakukan pengaturan tanam benih.

Pengolahan dan Analisis Data

22

menafsirkan data tersebut ke dalam konteks masalah yang diteliti. Data tersebut kemudian ditabulasikan agar lebih sederhana dan mudah dibaca. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan bantuan alat perangkat lunak Microsoft Excel 2010. Analisis tersebut meliputi analisis biaya-biaya (biaya tetap, biaya variabel, biaya tunai dan biaya tidak tunai), analisis pendapatan, analisis imbalan jasa terhadap faktor-faktor produksi dan analisis mengenai efisiensi usaha. Adapun analisis data yang diambil meliputi :

Analisis Kegiatan Usahatani

Kegiatan usahatani yang dilakukan di kelompok tani Buni Sari adalah usahatani pembenihan dan pendederan ikan nila GMT dengan output berupa larva, benih ukuran 2-3 cm, benih ukuran 3-5 cm dan benih ukuran 5-8 cm. Lahan yang digunakan adalah milik sendiri dan sewa. Biaya lahan yang dikeluarkan adalah biaya sewa lahan yang masuk ke dalam komponen biaya tetap tunai dan biaya sewa lahan milik sendiri yang masuk ke dalam komponen biaya tetap yang diperhitungkan. Rata-rata sewa lahan adalah Rp. 500.000,- per kolam. Rata-rata luas kolam yang digunakan oleh petani untuk budidaya pembenihan dan pendederan ikan nila GMT adalah 600 m2. Kolam yang dimiliki petani ada yang berada pada satu hamparan yang sama, ada juga yang ter-fragmentasi. Luasan tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan untuk perbandingan usaha setiap kelompok.

Terdapat petani yang bertindak sebagai pengumpul di Buni Sari, sehingga petani dari setiap kelompok dapat mengumpulkan hasil panennya di pengumpul ataupun menjual langsung ke sesama pengganti anggota Buni Sari. Pengumpul melakukan kegiatan sortasi, grading dan pengemasan. Biaya pengemasan dibebankan kepada petani yang menjual hasil panennya. Pengumpul tidak melakukan fungsi pengangkutan, karena pemasar langsung menghubungi pengumpul dan melakukan fungsi pengangkutan.

Harga beli larva di tingkat pengumpul dan harga beli larva di tingkat petani sama, namun harga beli larva di tingkat pemasar berbeda karena terdapat nilai tambah berupa sortasi, grading dan pengemasan. Harga jual yang digunakan adalah harga yang berlaku pada Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012, yakni larva sebesar Rp. 90.000/liter atau setara dengan Rp. 7/ekor, benih ukuran 2-3 sebesar Rp. 20/ekor, benih ukuran 3-5 cm sebesar Rp. 30/ekor dan benih ukuran 5-8 cm sebesar Rp. 12.500/kg atau setara dengan Rp. 42/ekor.

Satu liter larva diasumsikan sebanyak 15.000 ekor. Satu liter benih ukuran 2-3 cm diasumsikan sebanyak 3.000 ekor. Satu liter benih ukuran 3-5 cm diasumsikan sebanyak 800 ekor. Satu kilogram benih ukuran 5-8 cm diasumsikan sebanyak 300 ekor. Harga input yang digunakan diasumsikan merupakan harga yang berlaku pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012. Harga output yang digunakan diasumsikan konstan.

Daya Tetas

23

HR = ∑telur yang menetas

∑telur total × 100%

Tingkat Kelangsungan Hidup

Pada saat penebaran, jumlah ikan dihitung. Penghitungan diulang saat panen. Berdasarkan data jumlah ikan tersebut, selanjutnya dihitung tingkat kelangsungan hidup dengan rumus (Effendi, 2004):

SR = Nt

N0× 100%

Keterangan :

SR = Survival Rate (kelangsungan hidup) Nt = jumlah ikan pada hari ke-t (ekor) N0 = jumlah ikan pada hari ke-0 (ekor)

N0 larva = betinajantan× waktu pemeliharaan × bobot induk betina

Penerimaan Usahatani

Penerimaan yaitu jumlah total produksi ikan dikalikan dengan harga produk diukur dalam satuan rupiah (Rp). Adapun rumus penerimaan usahatani adalah :

TR = P × Q

Keterangan :

TR = Total Revenue (penerimaan total) P = Price (harga jual produk)

Q = Quantity (jumlah produk yang dijual) Biaya Produksi

Analisis mengenai biaya usaha dibedakan menjadi biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai adalah biaya tetap dan biaya variabel yang dibayar secara tunai oleh petani. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya tetap dan biaya variabel yang tidak dibayar secara fisik oleh petani, namun pengeluarannya tetap diperhitungkan karena terkait dengan opportunitycost yang dikeluarkan oleh petani akibat dari penggunaan faktor produksi yang digunakan. Salah satu komponen dalam biaya tetap yang diperhitungkan adalah biaya penyusutan. Perhitungan mengenai biaya penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Rumus untuk menghitung biaya penyusutan adalah sebagai berikut :

24

Nilai beli adalah perolehan atau harga beli suatu aktiva dalam satuan rupiah (Rp). Nilai sisa pada akhir usaha diperoleh dari barang investasi yang masih tersisa pada umur usaha telah habis (tidak terpakai). Nilai sisa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai sisa = Nilai beli

Umur teknis× tahun sisa

Umur teknis ditetapkan berdasarkan jangka waktu (periode) yang kira-kira sama dengan umur ekonomis dari asset terbesar yang ada dalam suatu bisnis. Jumlah tahun selama pemakaian asset tersebut dapat meminimumkan biaya tahunan. Jumlah aset terbesar dalam usahatani pada penelitian ini adalah pengadaan indukan, dengan umur ekonomis yaitu dua tahun.

Analisis Pendapatan Usahatani

Dalam melakukan analisis pendapatan usahatani, perlu dilakukan pencatatan seluruh penerimaan total dan biaya total usahatani dalam satu musim tanam. Penerimaan total adalah nilai produk total dalam jangka waktu tertentu. Biaya total adalah nilai semua input yang dikeluarkan untuk proses produksi.

Penerimaan usahatani terbagi atas penerimaan tunai dan penerimaan total. Penerimaan tunai merupakan nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani, yaitu jumlah produk yang dijual dikalikan dengan harga jual produk. Penerimaan total usahatani merupakan keseluruhan nilai produksi usahatani baik dijual, dikonsumsi keluarga dan dijadikan persediaan. Selain itu, biaya usahatani juga dibagi menjadi dua, yaitu biaya tunai dan biaya total. Biaya tunai adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi kebutuhan usahatani. Sedangkan biaya total adalah seluruh nilai yang dikeluarkan bagi usahatani, baik tunai maupun tidak tunai.

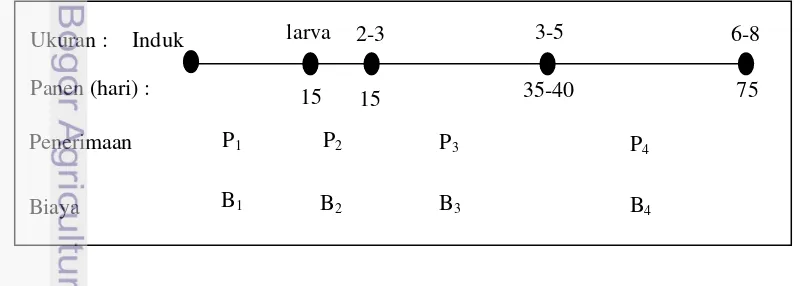

Kegiatan usaha pembenihan ikan nila GMT di Buni Sari berbeda untuk setiap petani. Ada yang hanya melakukan kegiatan pemijahan, ada yang hanya melakukan kegiatan pendederan dan ada yang melakukan kedua kegiatan tersebut sekaligus, sehingga untuk menghitung besarnya pendapatan dilakukan pengelompokkan petani berdasarkan tahapan kegiatan pembenihan yang dilakukan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Ilustrasi perhitungan pendapatan usaha

P1

Penerimaan P2 P3 P4

Biaya B1 B2 B3 B4

Induk 2-3 3-5 6-8

Panen (hari) : 15

larva

15 35-40 75

25 Berdasarkan Gambar 3, dalam satu periode yang sama maka terdapat perbedaan pendapatan yang diperoleh terkait dengan perbedaan segmen usaha yang dipilih. Kelompok yang hanya memiliki satu segmen usaha memiliki satu sumber penerimaan dan satu biaya, sedangkan untuk kelompok yang memiliki lebih dari satu segmen usaha mendapatkan lebih dari satu sumber penerimaan dan biaya operasional dihitung tergantung dari segmen usaha yang dijalankan. Berikut merupakan perhitungan dan keterangan mengenai Gambar 2.

1. Kelompok A ( induk – larva ) Biaya = B1

Penerimaan = P1

Pendapatan = P1 - B1

2. Kelompok B ( induk – larva – benih ukuran 2-3 cm ) Biaya = B1 + B2 = ∑ B2

Penerimaan = P1 + P2 = ∑ P2

Pendapatan = ∑ P2 - ∑ B2

3. Kelompok C ( induk – larva – benih ukuran 2-3 cm – benih ukuran 3-5 cm ) Biaya = B1 + B2 + B3 = ∑ B3

Penerimaan = P1 + P2 + P3 = ∑ P2

Pendapatan = ∑ P3 - ∑ B3

4. Kelompok D ( induk – larva – benih ukuran 5-8 cm ) Biaya = B1 + B4 = ∑ B4

Penerimaan = P4

Pendapatan = P4 - ∑ B2

5. Kelompok E ( larva – benih ukuran 2-3 cm ) Biaya = B2

Penerimaan = P2

Pendapatan = P2 - B2

Analisis Perbandingan Usaha

Terdapat lima kelompok usaha dengan segmentasi usaha yang berbeda pada kelompok tani Buni Sari. Waktu panen dan luas kolam untuk masing-masing segmen usaha di setiap kelompok berbeda-beda, untuk itu setiap kelompok dibandingkan dalam kondisi yang sama yaitu pada luasan yang sama dan pada periode waktu yang sama. Luas lahan yang digunakan dalam analisis perbandingan usaha adalah pada luasan 600 m2. Luas tersebut diambil dari luas rata-rata per kolam dari total kolam yang dimiliki petani Buni Sari. Periode waktu yang digunakan adalah 90 hari. Waktu tersebut dihitung dari waktu yang dibutuhkan sampai dengan menghasilkan benih ikan nila dengan ukuran yang paling besar.