ATIK MAR’ATIS SUHARTINI

NRP: 151090274

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

ATIK MAR’ATIS SUHARTINI: Pro Poor Growth at Province Level in

Indonesia. Under supervision of NUNUNG NURYARTONO and

LUKYTAWATI ANGGRAENI.

Economic growth should provide benefits to the poor, so they have opportunities to improve their economic condition or called pro poor growth. The purpose of this study: to analyze the growth and distribution effect of poverty reduction by province, to analyze pro poor growth by province, and determine factors that influenced pro poor growth or poverty reduction. The main data which used in this research is annual income percapita data during 2005-2009 from national economic and social surveys at household level. The research methods are descriptive analysis, shapley decomposition of poverty analysis, poverty equivalent growth rate (PEGR) and panel data analysis. Study shows that during 2005-2009, economic growth tends to decline with increasing income inequality, and affects diversity of poverty reduction in province level. The economic growth is not yet pro poor growth at first periode (2005-2006), and pro poor growth at 2007-2009 periode. Econometric analysis with REM (Random Effect Model) determines that agriculture productivity, education (average of school) and population significantly influence poverty reduction (pro poor growth). Higher agriculture productivity and better education are significant in reducing poverty. In contrast, increasing population means increasing poverty.

The advice can be given as follows: the government, especially local government not only geting high growth in their development, but also pay attention to reduce income inequality. Improving the welfare of the poor can be done by increasing agricultural productivity with revitalization of agriculture. Education or human capital of the poor needs to be increased given the positive impact on poverty alleviation. Finally, controlling the population growth rate needs to be intensified related increasing in basic needs and jobs that must be fulfilled as a consequence population growth.

ATIK MAR’ATIS SUHARTINI: Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia. Dibimbing oleh NUNUNG NURYARTONO dan LUKYTAWATI ANGGRAENI.

Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan telah dilakukan sejak Pelita III dan menjadi agenda utama dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2005-2009 melalui ‘triple track strategy’ program pembangunan pro growth, pro job dan pro poor. Hingga tahun 2009, kemiskinan cenderung menurun hingga 14,15 persen, walaupun masih di bawah target RPJM 2005-2009 sebesar 8,2 persen dan target Deklarasi Milenium PBB sekitar 7 persen. Sedangkan indeks gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, hingga tahun 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat menjadi 0,37 yang sebelumnya sebesar 0,36 tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih memberikan manfaat kepada penduduk miskin dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, atau pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro poor growth. Pro poor growth dengan titik berat pada penduduk miskin, akan memperbaiki kesejahteraannya dan distribusi pendapatan akan lebih merata (equity aspects), dimana aspek ini akan memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan (Kakwani dan Pernia, 2000 dan Grimm, et al., 2007). Suparno (2010) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bersifat pro poor growth pada periode 2002-2005 dan pro poor growth periode 2005-2009. Akan tetapi derajat pro poor growth di tingkat provinsi bisa berbeda satu sama lain.

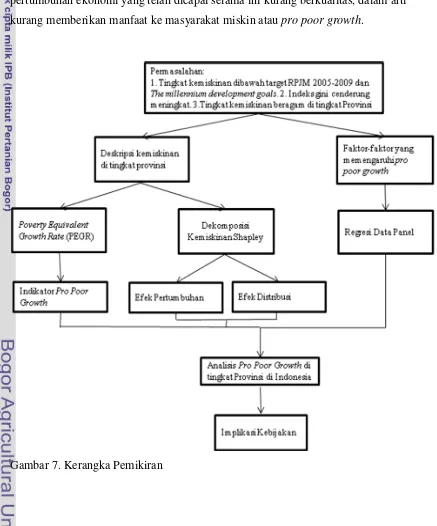

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis gambaran pertumbuhan ekonomi, distibusi pendapatan dan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia, menganalisis efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia, menganalisis derajat Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data utama berupa data konsumsi rumah tangga hasil Susenas Konsumsi Panel selama tahun 2005-2009, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pedapatan dan kemiskinan dianalisis dengan metode desktiptif melalui nilai rata-rata, standar eviasi dan analisis kuadran. Metode dekomposisi kemiskinan Shapley digunakan untuk menganalisis efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan kemiskinan. Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung derajat manfaat pertumbuhan terhadap penduduk miskin. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth dianalisis dengan menggunakan regresi data panel.

fenomena ketimpangan di tingkat provinsi yang semakin tinggi. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi dari persentase dan jumlah penduduk miskin, selama tahun 2005-2009 cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan, menghasilkan kemiskinan di bawah rata-rata terjadi di provinsi Jambi, Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah.

Pada awal periode 2005-2006, baik efek pertumbuhan maupun efek distribusinya berpotensi meningkatkan kemiskinan. Sehingga secara total memiliki net effect meningkatkan kemiskinan. Sedangkan pada akhir periode 2008-2009, baik efek pertumbuhan maupun efek distribusi keduanya berdampak pada pengurangan kemiskinan. Selain itu semakin banyak jumlah provinsi yang memiliki efek pertumbuhan dan efek distribusi menurunkan kemiskinan di akhir periode.

Pada awal periode 2005-2006, pertumbuhan ekonomi bersifat anti pro poor growth yang berarti penduduk miskin tidak merasakan manfaat pertumbuhan. Sebaliknya pada akhir periode 2008-2009, pertumbuhan ekonomi telah bersifat pro poor growth yang berarti penduduk miskin merasakan manfaat pertumbuhan lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Demikian juga jumlah provinsi yang semakin banyak di akhir periode dengan pertumbuhan ekonomi yang telah bersifat pro poor growth.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, produktivitas sektor pertanian, rata-rata lama sekolah baik total ataupun menurut jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Produktifitas sektor pertanian dan rata-rata lama sekolah baik total ataupun menurut jenis kelamin memiliki pengaruh negatif, yang berarti peningkatan produktifitas sektor pertanian dan peningkatan rata-rata lama sekolah akan menurunkan kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, yang berarti peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut: pemerintah khususnya di daerah hendaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan, akan tetapi juga pemerataan pendapatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian. Pendidikan atau human capital penduduk miskin juga perlu ditingkatkan mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, kontrol terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu digalakkan kembali terkait peningkatan kebutuhan dasar dan lapangan pekerjaan yang harus terpenuhi sebagai konsekuensi pertambahan jumlah penduduk.

©Hak Cipta milik IPB, Tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ATIK MAR’ATIS SUHARTINI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Pro poor Growth Tingkat Propinsi di Indonesia Nama : Atik Mar’atis Suhartini

NRP : H151090274

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si

Ketua Anggota

Dr. Lukytawati Anggraeni, SP, M.Si

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M. Sc, Agr.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ijin dan ridho-Nya penulis mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tema yang dipilih untuk penelitian ini adalah “Pro Poor Growth tingkat Provinsi di

Indonesia”, yang pelaksanaannya dimulai pada Bulan Nopember 2010.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nunung Nuryartono,Ph.D selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Lukytawati Anggraeni, Ph.D selaku anggota komisi pembimbing atas arahan dan masukan dalam menyusun tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ali Said, MA atas kesediaannya menjadi penguji luar komisi, dan Tanti Novianti, M.Si selaku perwakilan Program Studi Ilmu Ekonomi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen pengajar dan pengelola Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terkira kepada Eko Puji Santoso (suami), Muhammad Iqbal Wicaksana (anak pertama), Muhammad Akbar (anak kedua) dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, berupa moril dan materiil dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, besar harapan penulis agar tesis ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia khususnya dalam hal poverty reduction, serta bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bogor , Juni 2011 Penulis,

Achyari dan ibu Marsini. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis juga telah menikah dengan Eko Puji Santoso dan dikaruniai dua orang putra: Muhammad Iqbal Wicaksana dan Muhammad Akbar.

Penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN Pagotan II tahun 1990, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Geger dan lulus pada tahun 1993. Pada tahun yang sama diterima di SMAN 1 Geger dan lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta dan berhasil menamatkan Program Diploma IV pada tahun 2000.

xi

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... xv

I PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Perumusan Masalah... 7

1.3 Tujuan Penelitian... 9

1.4 Manfaat Penelitian... 9

1.5 Ruang Lingkup... 10

II TINJAUAN PUSTAKA... 11

2.1 Pertumbuhan Ekonomi... 11

2.2 Kemiskinan... 13

2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan... 16

2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan... 17

2.5 Pro Poor Growth... 19

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pro Poor Growth... 23

2.7 Tinjauan Empiris... 26

2.8 Kerangka Penulisan... 31

2.9 Hipotesis Penelitian... 34

III METODE PENELITIAN... 35

3.1 Jenis dan Sumber Data... 35

3.2 Metode Analisis... 35

3.2.1 Analisis Deskriptif... 36

3.2.2 Dekomposisi Kemiskinan Shapley... 37

3.2.3 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)... 38

xii

IV DINAMIKA PERTUMBUHAN, DISTRIBUSI PENDAPATAN

DAN KEMISKINAN... 55

4.1 Pertumbuhan Ekonomi... 55

4.2 Distribusi Pendapatan... 58

4.3 Kemiskinan... 61

4.4 Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi... 64

4.5 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan... 66

4.6 Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan... 69

V PRO POOR GROWTH... 73

5.1 Dekomposisi Kemiskinan... 73

5.2 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) ... 79

5.3 Dekomposisi Kemiskinan Shapley dan PEGR... 85

VI FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMISKINAN... 89

6.1 Analisis Model Regresi Data Panel... 89

6.2 Faktor yang Memengaruhi Pro Poor Growth dengan Pendekatan Poverty Reduction... 92

6.2.1 Produktifitas Sektor Pertanian... 92

6.2.2 Tingkat Pendidikan... 94

6.2.3 Jumlah Penduduk... 97

6.2.4 Pengeluaran Pemerintah untuk Investasi Publik atau Investasi Pemerintah dan Ketimpangan Pendapatan... 98

VII KESIMPULAN DAN SARAN... 105

7.1 Kesimpulan... 105

7.2 Implikasi Kebijakan... 105

7.3 Saran Penelitian Lebih Lanjut... 106

xiii

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dan Persentasenya Tahun 1976-2010...

3 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun

2008 dan 2009 serta Selisihnya...

6

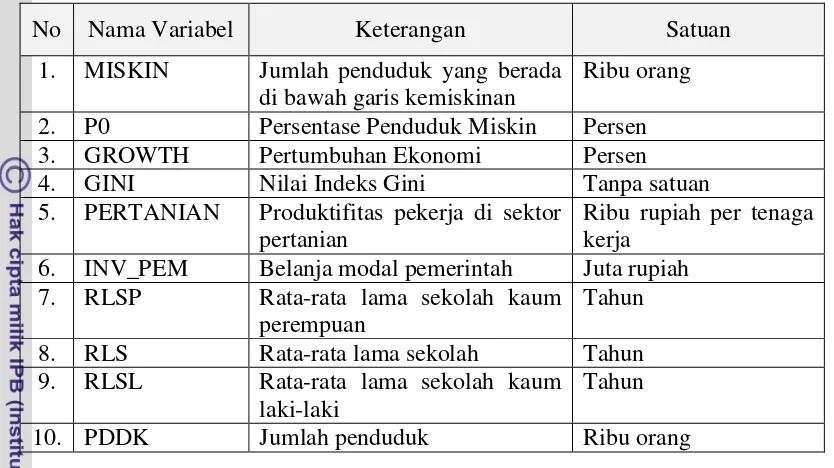

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian dan

keterangannya...

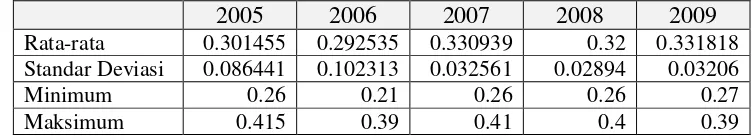

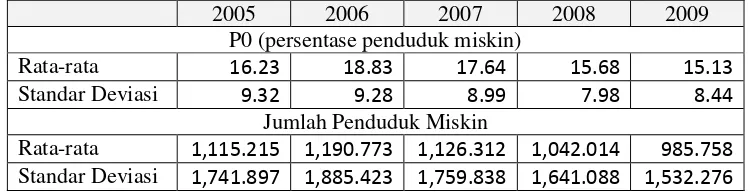

54 4. Ukuran Statistik Deskriptif Indeks Gini di Indonesia tahun

2005-2009... 59 5. Ukuran Statistik Deskriptif P0 dan Jumlah Penduduk Miskin di

Indonesia tahun 2005-2009... 63 6. Pembagian Provinsi menurut Nilai Rata-rata Persentase Penduduk

Miskin (P0), Rata-rata Indeks Gini dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (Growth), Tahun 2005-2009... 70 7. Jumlah Provinsi menurut Efek Pertumbuhan dan Efek Distribusi

dalam Dekomposisi Kemiskinan Shapley Periode 2005-2009... 86 8. Jumlah Provinsi menurut Kriteria Pro Poor Growth Periode

2005-2009... 87 9. Hasil Regresi Data Panel Faktor yang Memengaruhi Pro Poor

Growth (dengan pendekatan Jumlah Penduduk Miskin) dengan Tiga

xiv

1. Perkembangan Pertumbuhan PDB Riil Atas Dasar Harga Konstan 2000... 2 2. Perkembangan Nilai Indeks Gini Tahun 2002-2009... 5 3. Pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin tahun

2002-2009... 5 4. Kurva U Terbalik Kuznets (Inverted U Curve Hypothesis) ... 17 5. Hubungan antara Kemiskinan, Tingkat Pendapatan Agregat dan

Distribusi Pendapatan... 21 6. Perubahan Kemiskinan karena Efek Pertumbuhan dan Efek

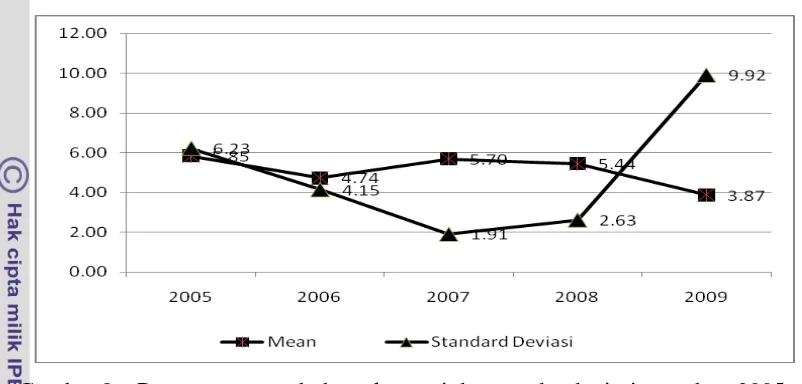

Distribusi... 22 7. Kerangka Penulisan... 33 8. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Standar Deviasinya Tahun

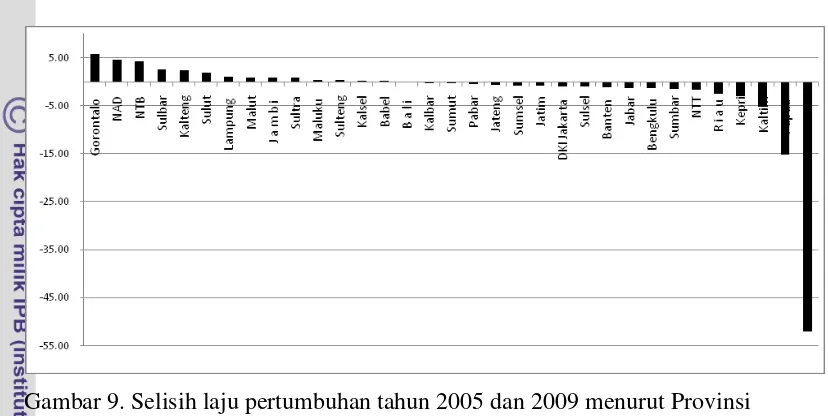

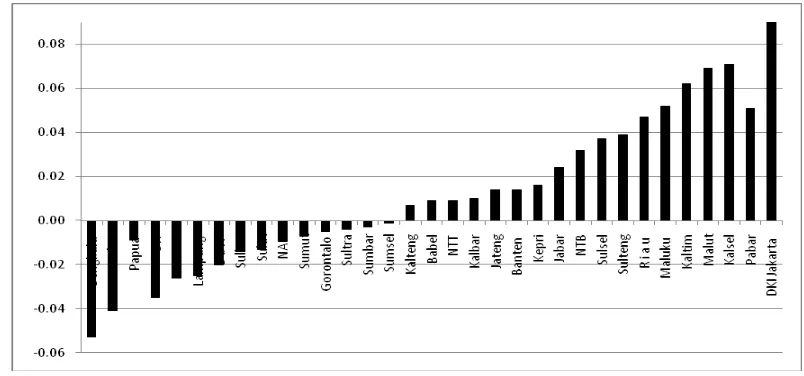

2005-2009... 56 9. Selisih Laju Pertumbuhan Tahun 2005 dan 2009 menurut

Provinsi... 58 10. Selisih Indeks Gini Tahun 2005 dan 2009 menurut Provinsi... 61 11. Efek pertumbuhan, efek distribusi dan net effect pengurangan

kemiskinan periode 2005-2006 hingga 2008-2009...

74

12. Nilai PEGR dan Growth Nasional Periode 2005-2006 hingga

xv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun

2005-2009 (persen) ... 116 2. Selisih Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2005-2009 (persen) ... 117 3. Nilai Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009..

118 4. Selisih Nilai Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun

2005-2009... 119 5. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2005-2009... 120 6. Selisih Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi di

Indonesia Tahun 2005-2009... 121 7. Grafik Kuadran antara Persentase Penduduk Miskin (P0) dan

Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia Tahun

2005-2009... 122 8. Grafik Kuadran antara Persentase Penduduk Miskin (P0) dan

Distribusi Pendapatan (Indeks Gini) menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2005-2009... 124 9. Keterangan Kuadran... 127 10. Provinsi menurut Persentase Penduduk Miskin (P0) dan

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2009... 129 11. Provinsi menurut Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks

Gini Tahun 2005-2009... 130 12. Nilai Rata-rata Persentase Penduduk Miskin (P0), Pertumbuhan

Ekonomi (Growth) dan Indeks Gini menurut Provinsi Tahun

2005-2009... 131 13. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi

(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan

Shapley menurut Provinsi Periode 2005-2006... 132 14. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi

(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan

Shapley menurut Provinsi Periode 2006-2007... 133 15. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi

xvi

(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan

Shapley menurut Provinsi Periode 2008-2009... 135 17. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan

Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode

2005-2006... 136 18. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan

Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode

2006-2007... 137 19. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan

Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode

2007-2008... 138 20. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan

Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode

2008-2009... 139 21. Output Stata untuk Model pertama dengan variabel Rata-rata Lama

Sekolah Total (RLS) ... 140 22. Output Stata untuk Model kedua dengan variabel Rata-rata Lama

Sekolah Perempuan (RLSP) ... 143 23. Output Stata untuk Model ketiga dengan variabel Rata-rata Lama

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan dan tingkat

kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak Negara Sedang Berkembang

(NSB), tidak terkecuali Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru para

pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Indonesia percaya

bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya hanya terpusat di Jawa

dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, yaitu sektor yang mempunyai Nilai

Tambah (NTB) yang tinggi, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud

dengan trickle down effects. Hasil pembangunan melalui pencapaian pertumbuhan

yang tinggi di sektor-sektor tersebut, akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah lain di Indonesia (Tambunan, 2009). Proses trikle down effects terjadi ketika

manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kelompok penduduk,

termasuk penduduk miskin melalui penciptaan lapangan pekerjaan sehingga

memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa sejak Pelita I tahun 1969

dilaksanakan, efek menetes ke bawah dari proses pembangunan atau trickle down

effects tersebut kecil dan proses mengalir ke bawah sangat lambat. Nilai rata-rata

laju pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai di atas 7 persen sampai krisis

tahun 1997, tetapi dengan tingkat ketimpangan yang semakin besar dan bahkan

jumlah penduduk miskin yang meningkat setelah krisis (Tambunan, 2009).

Gambar 1. menunjukkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga

tahun 1997, sebelum keadaan perekonomian yang memburuk akibat krisis

sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sampai -13,13 persen.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia kembali membaik dan tumbuh rata-rata

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan PDB Riil Atas Dasar Harga Konstan 2000

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa Orde Baru

telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan jumlah penduduk

miskin. Selama tahun 1976 sampai tahun 1996 tingkat kemiskinan mengalami

penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 40 persen menjadi 17 persen. Akan

tetapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli tahun 1997,

menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi

merupakan suatu faktor yang penting bagi penurunan kemiskinan, meskipun

3

Perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia hingga tahun

2009 terlihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dan Persentasenya Tahun 1976-2010 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin (%)

1976 54,20 40,1 2000 38,70 19,14

1978 47,20 33,30 2001 37,90 18,41

1980 42,30 28,60 2002 38,40 18,20

1981 40,60 26,90 2003 37,30 17,42

1984 35,00 21,60 2004 36,10 16,66

1987 30,00 17,40 2005 35,10 15,97

1990 27,20 15,10 2006 39,30 17,75

1993 25,90 13,70 2007 37,17 16,58

1996 34,01 17,47 2008 34,96 15,42

1998 49,50 24,23 2009 32,53 14,15

1999 47,97 23,43 2010 31,02 13,33

Sumber: BPS, STATISTIK INDONESIA

Peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup tajam terjadi pada

tahun 1999 karena krisis ekonomi, yaitu sebesar 26 persen. Banyaknya PHK yang

terjadi dan menurunnya daya beli masyarakat, menyebabkan meningkatnya

jumlah penduduk miskin. Persentase ini masih berada di atas 17 persen hingga

tahun 2003, dan secara perlahan mengalami penurunan hingga sebesar 15,97

persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 persentase jumlah penduduk miskin

kembali mengalami peningkatan sebesar 17,75 persen, dan penyebab utama

peningkatan ini karena peningkatan harga beras sebesar 33 persen (sebagai

dampak larangan impor beras) dan kenaikan harga BBM (World Bank, 2006).

Walaupun sempat mendapat goncangan eksternal dengan adanya krisis global

tahun 2008, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga pada

tahun 2009 mencapai 14,15 persen dan sebesar 13,33 persen pada tahun 2010.

Pencapaian tingkat kemiskinan sebesar 14,15 persen di tahun 2009 ini

masih berada di bawah target kemiskinan dalam RPJM 2005-2009, yaitu sebesar

8,2 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan tersebut juga masih jauh dari target

Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada KTT Milenium PBB tahun

2000. Salah satu tujuan dari Deklarasi Milenium PBB (The Millenium

dunia yang berpenghasilan kurang dari satu dolar per hari, yang berarti

mengurangi separuh dari jumlah penduduk miskin di dunia pada tahun 2015.

Tingkat kemiskinan sebesar 13,33 persen tahun 2010, berarti harus dikurangi

menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2015.

Pengentasan kemiskinan yang cepat, berkaitan erat dengan strategi ‘pro

poor growth’, yaitu strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mendorong

peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin (Grimm, et al., 2007). Pro poor

growth dengan titik berat pada masyarakat miskin, akan memperbaiki

kesejahteraan masyarakat miskin dan distribusi pendapatan akan lebih merata

(aspek ekuitas atau equity aspects). Aspek ekuitas dari pro-poor growth ini akan

memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan (Kakwani

dan Pernia, 2000). Berkurangnya ketimpangan pendapatan atau aspek ekuitas

secara langsung akan mengurangi kemiskinan, hal ini kemudian akan memberikan

dampak meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan

kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan yang selanjutnya mempercepat

pengentasan kemiskinan (Grimm, et al., 2007).

Ketimpangan pendapatan secara nasional berdasarkan ukuran indeks gini

menunjukkan adanya kecenderungan untuk meningkat hingga tahun 2009 atau

distribusi pendapatan yang semakin tidak merata (Gambar 2). Pencapaian

pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan penurunan indeks gini, berarti

peningkatan pendapatan yang telah dicapai tidak dibarengi dengan pemerataan

pendapatan diantara kelompok masyarakat secara baik. Tingkat kemiskinan pada

tahun 2009 ternyata masih jauh dari target RPJM tahun 2005-2009 maupun dari

The Millenium Development Goals, dan bahkan adanya kecenderungan nilai

indeks gini untuk meningkat, menunjukkan kemiskinan maupun ketimpangan

5

Gambar 2. Perkembangan Nilai Indeks gini Tahun 2002-2009

Sejak Pelita III, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan. Komitmen

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga tercantum dalam RPJM

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2005-2009 yang disusun

berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Keseriusan

pemerintah terhadap penanganan permasalahan ketimpangan pendapatan dan

kemiskinan di Indonesia melalui pembangunan yang Pro Growth, Pro Job dan

Pro Poor, diwujudkan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Persentase jumlah penduduk miskin secara nasional menurun hingga mencapai

14,15 persen tahun 2009 dan 13,33 persen tahun 2010, yang sebelumnya sempat

mengalami peningkatan tajam hingga sebesar 26 persen tahun 1999 karena krisis

ekonomi.

Gambar 3. menunjukkan komitmen pemerintah terhadap masalah

kemiskinan, dengan penurunan persentase penduduk miskin sejak tahun 2006

hingga mencapai 13,33 persen pada tahun 2010. Tetapi apabila diperhatikan di

tingkat provinsi, persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi yang ada di

daerah Sumatera, Jawa dan Bali secara rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan

angka persentase penduduk miskin di daerah lainnya (Tabel 2.).

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2009 serta Selisihnya

Provinsi Poverty Rate Provinsi Poverty Rate

2008 2009 Selisih 2008 2009 Selisih

NAD 23.6 21.8 -1.78 NTB 23.1 22.78 -0.35 Sumut 12.1 11.51 -0.61 NTT 25.7 23.31 -2.36 Sumbar 10.4 9.54 -0.84 Kalbar 10.8 9.3 -1.49 R i a u 10.2 9.48 -0.74 Kalteng 8.4 7.02 -1.38 J a m b i 9.2 8.77 -0.44 Kalsel 6.2 5.12 -1.09 Sumsel 17.4 16.28 -1.11 Kaltim 8.6 7.73 -0.84 Bengkulu 19.2 18.59 -0.57 Sulut 9.7 9.79 0.08

Lampung 20.9 20.22 -0.67 Sulteng 20.6 18.98 -1.65 Babel 7.9 7.46 -0.49 Sulsel 13.4 12.31 -1.11 Kepri 8.8 8.27 -0.51 Sultra 19.5 18.93 -0.57 DKI Jakarta 3.9 3.62 -0.24 Gorontalo 20.2 25.01 4.80

Jabar 12.6 11.96 -0.61 Sulbar 16.7 15.29 -1.37 Jateng 19.1 17.72 -1.33 Maluku 29.4 28.23 -1.19 DIY 18.1 17.23 -0.83 Malut 11.1 10.36 -0.73 Jatim 18.2 16.68 -1.52 Pabar 33.5 35.71 2.21

Banten 8.3 7.64 -0.62 Papua 35.3 37.53 2.24

B a l i 5.7 5.13 -0.60

Secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun

2009 dibandingkan tahun 2008, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Akan tetapi untuk beberapa Provinsi yang berada di bagian timur Indonesia, pada

tahun 2009 justru mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, yaitu

Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat (Tabel 2.). Hal ini

menunjukkan walaupun secara nasional terjadi penurunan persentase penduduk

miskin, akan tetapi di tingkat provinsi tidak semuanya mengalami hal yang sama.

Selain persentase penduduk miskin yang sangat beragam antar provinsi,

penurunan persentase yang terjadi secara nasional tidak terjadi di semua provinsi.

Sehingga, ‘apakah pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah dengan

7

memberikan manfaat terhadap rakyat miskin’ merupakan hal yang menarik untuk

diteliti khususnya di tingkat provinsi.

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat

perhatian dan proses pembangunan, selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk diantaranya kaum miskin atau yang disebut dengan pro-poor

growth (Departemen Sosial RI, 2005). Komitmen pemerintah untuk

mengentaskan kemiskinan terlihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan

dalam RPJM 2005-2009 dan tersusun dalam SNPK. Bahkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,

penekanan pada percepatan pembangunan wilayah (Sumatera, Jawa-Bali,

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, serta mengurangi ketimpangan (Bappenas, 2010). Pemerintah

memperhatikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di tingkat nasional saja,

akan tetapi hingga ke tingkat yang lebih rendah yaitu kepulauan.

Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang Faktor-faktor

yang Memengaruhi Pengurangan Kemiskinan menyatakan bahwa

Program-Program Pengurangan Kemiskinan sebaiknya lebih fokus pada wilayah pertanian

di perdesaan Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini disebabkan persentase penduduk

miskin selama tahun 2000 sampai 2009 lebih dari 75 persennya berada di pulau

Jawa dan Sumatera. Selain itu, Wicaksana (2007) dalam penelitiannya yang

menganalisis ketimpangan kemiskinan antar Provinsi di Indonesia selama tahun

2000 sampai 2004 dengan menggunakan Indeks Entropi Theil, menyimpulkan

bahwa ketimpangan kemiskinan antar pulau tertinggi terjadi di Pulau Jawa. Hal ini

disebabkan konsentrasi jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa.

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut terlihat walaupun pembangunan di Pulau

Jawa dan Sumatera relatif lebih cepat daripada lainnya, akan tetapi hingga RPJM

tahun 2005-2009 berakhir, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan

permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan, terutama di tingkat provinsi.

Suparno (2010) dalam penelitiannya tentang Studi Pro poor growthPolicy

ketidakmerataan terjadi di seluruh sektor dan status daerah selama periode

2002-2005, kemudian mengalami perbaikan selama periode 2005-2008 kecuali sektor

pertanian di perkotaan dan perdesaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan lebih

tinggi dibanding perkotaan, dan mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor

pertanian. Pada periode 2002-2005, pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dan

status daerah (perdesaan dan perkotaan) belum bersifat pro poor growth. Periode

2005-2008, pertumbuhan ekonomi di perkotaan sudah pro poor growth sedangkan

di perdesaan belum bersifat pro poor growth. Hal ini mengindikasikan masih

terjadi bias perkotaan dalam pembangunan. Berdasarkan sektor menunjukkan

bahwa pertumbuhan sektor pertanian belum mengalami pro poor growth,

sedangkan di sektor industri sudah pro poor growth. Walaupun dalam RPJM

2005-2009, pro poor growth telah menjadi agenda penting dalam pengentasan

kemiskinan.

Kajian pro poor growth yang dilakukan oleh Suparno (2010), menghitung

manfaat pertumbuhan bagi penduduk miskin di tingkat nasional. Sedangkan

manfaat pertumbuhan bagi penduduk miskin di tingkat provinsi bisa sangat

beragam dan berbeda dengan yang terjadi secara nasional. Sehingga manfaat

pencapaian pertumbuhan ekonomi terhadap penduduk miskin di tingkat provinsi

melalui kajian pro poor growth merupakan hal yang menarik untuk diteliti,

terutama selama periode RPJM tahun 2005-2009 dengan program pembangunan

yang pro growth, pro job dan pro poor.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pro poor growth diantaranya

yaitu peningkatan produktifitas di sektor pertanian, berkurangnya ketimpangan

antar daerah, peningkatan kepemilikan aset dasar bagi rakyat miskin,

berkurangnya ketimpangan gender, berkurangnya ketimpangan bagi kaum

minoritas, komitmen politik untuk kebijakan pro-poor, dan suatu Negara yang

kuat (Klasen, 2007). Selain kajian pro poor growth di tingkat provinsi di

Indonesia, juga akan diteliti faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas

didalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan

9

2. Bagaimana efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan

kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia?

3. Bagaimana derajat pro poor growth pertumbuhan ekonomi di tingkat

provinsi di Indonesia?

4. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Pro poor growth di

tingkat provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Menganalisa dinamika pertumbuhan ekonomi, distibusi pendapatan dan

kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia.

2. Menganalisa efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan

kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia.

3. Menganalisa derajat Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.

4. Menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth di tingkat

provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ukuran derajat pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia digunakan

untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh

penduduk miskin. Berdasarkan ukuran ini dapat diketahui apakah

pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi penduduk miskin.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth dapat digunakan untuk

mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pro poor growth di

tingkat provinsi di Indonesia. Sekaligus sebagai salah satu pertimbangan

bagi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, sehingga bisa diambil

kebijakan yang lebih tepat berdasarkan wilayah dalam pengentasan

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini meliputi empat hal. Pertama, memberikan gambaran umum

tentang dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan di

tingkat provinsi di Indonesia. Kedua, mendekomposisi perubahan kemiskinan

terhadap efek pertumbuhan dan efek distribusi untuk mengetahui apakah

perubahan kemiskinan yang ada lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan atau

distribusi pendapatan. Ketiga, menghitung derajat pro poor growth di tingkat

provinsi di Indonesia. Keempat, memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang

memengaruhi pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.

Penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode

RPJM 2005-2009. Data yang tidak tersedia tahun 2005 dan 2006 di provinsi baru

(Papua Barat dan Sulawesi Barat), didekati dengan data yang tersedia di provinsi

induk. Selain itu analisis di tingkat provinsi dilakukan tanpa memisahkan status

desa dan kota, serta tidak memisahkan secara sektoral.

Dekomposisi kemiskinan dan penghitungan derajat pro poor growth

dihitung untuk empat periode, yaitu 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 dan

2008-2009. Hal ini dilakukan untuk mengetahui derajat pro poor growth selama

pelaksanaan RPJM 2005-2009 yang mengagendakan pembangunan yang pro

growth, pro job dan pro poor, sebagai komitmen pemerintah dalam pengentasan

11

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan (development) secara tradisional

diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional -yang kondisi

ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup

lama- untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional

bruto atau GNI (Gross National Income). Indeks ekonomi lainnya yang juga

sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat

pertumbuhan pendapatan perkapita (income per capita) atau GNI perkapita (Todaro dan Smith, 2006). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang

paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan,

diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, seringkali

dinomorduakan (Todaro dan Smith, 2006)

Pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan secara

umum terdapat empat aliran pemikiran, yakni teori klasik, teori neo-Keynes, teori

neo-Klasik dan teori Modern (Tambunan, 2006). Teori klasik tentang

pertumbuhan antara lain Teori Pertumbuhan Adam Smith, Teori Pertumbuhan

David Ricardo, Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus, dan Teori Marx.

Terdapat dua hal penting dari teori-teori klasik ini yang membedakan dengan

teori-teori yang muncul sesudahnya, yaitu faktor-faktor produksi utama adalah

tenaga kerja, tanah dan modal, serta peran teknologi, sedangkan ilmu pengetahuan

serta peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan dari input-input produksi lainnya

terhadap pertumbuhan output dianggap konstan (teknologi dianggap sebagai suatu

koefisien yang tetap atau tidak berubah).

Teori pertumbuhan yang masuk kelompok pemikiran neo-Keynes adalah

model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar

menekankan perlunya tabungan untuk kegiatan investasi yang akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan

nasional. Model ini merupakan gabungan dengan modifikasi pada model

pertumbuhan dari Domar dan model pertumbuhan dari Harrod, dimana model

model pertumbuhan Harrod lebih pada pertumbuhan Y atau GDP (Gross

Domestic Product) jangka panjang melalui peningkatan rasio modal-output

(Todaro and Smith, 2006).

Pemikiran dari teori neo-klasik didasarkan pada kritik atas

kelemahan-kelemahan sebagai penyempurnaan terhadap pandangan teori klasik. Beberapa

model neo-klasik diantaranya Model Pertumbuhan A. Lewis, Model Pertumbuhan

Paul A. Baran, Teori Ketergantungan Neokolonial, Teori Pertumbuhan WW.

Rostow, dan Teori Pertumbuhan Solow. Model Pertumbuhan A. Lewis dikenal

dengan sebutan suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dengan meneliti

gejala-gejala di negara berkembang. Suplai tenaga kerja yang terlalu banyak di sektor

pertanian menyebabkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini rendah, sehingga

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tidak sampai

menurunkan produksi pertanian (Nafziger, 2007).

Model pertumbuhan Paul A. Baran dikenal sebagai teori pertumbuhan dan

stagnasi ekonomi. Baran berpendapat akibat pengaruh Negara Maju, ekonomi

Negara Berkembang menjadi buruk. Pendapat ini muncul sebagai penolakan

terhadap pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa Negara Sedang Berkembang

akan maju seperti di Eropa karena hubungannya dengan Negara Maju (Negara

Kapitalis), sehingga pemikiran ini sering disebut dengan tesis Neomarxis.

Teori Ketergantungan Neokolonial mempunyai dasar pemikiran yaitu

pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang sangat tergantung pada

Negara Maju, terutama investasi langsung (PMA) di sektor pertambangan dan

impor barang-barang industri. Sedangkan menurut Rostow, pembangunan

ekonomi di manapun merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus,

yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Proses pembangunan

yang dimaksud oleh Rostow yaitu masyarakat tradisional, pra kondisi untuk lepas

landas, lepas landas, menuju kedewasaan dan era konsumsi massal tinggi

(Nafziger, 2006).

Model Pertumbuhan Solow merupakan penyempurnaan dari Model

Pertumbuhan Harrod-Domar (Tambunan, 2009). Menurut teori ini pertumbuhan

ekonomi terjadi tidak saja dipengaruhi oleh peningkatan modal (melalui tabungan

13

tenaga kerja (pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan) dan

peningkatan teknologi, dengan asumsi:

1. Diminishing return to scale bila input tenaga kerja dan modal digunakan secara

parsial dan constant return to scale bila digunakan secara bersamasama.

2. Perekonomian berada pada keseimbangan jangka panjang (full employment).

(Todaro and Smith, 2006; Mankiw, 2007).

Model-model pertumbuhan yang telah dibahas tersebut, secara umum hanya

melihat pada salah satu sumber pertumbuhan saja, yaitu kontribusi dari

penambahan jumlah faktor-faktor produksi. Model ini kurang bisa menjelaskan

fenomena pertumbuhan ekonomi dewasa ini, dimana sumber pertumbuhan yang

terpenting adalah produktivitas yang menunjukkan adanya kemajuan teknologi,

dan bukan dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Oleh

karena itu, muncul pemikiran baru tentang pentingnya pengaruh kemajuan

teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan model

pertumbuhan modern.

Model pertumbuhan modern tidak hanya memasukkan faktor-faktor

produksi seperti tenaga kerja dan modal saja sebagai faktor-faktor krusial dalam

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga memasukkan kualitas sumber daya

manusia (SDM), kemajuan teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material.

Faktor-faktor krusial lainnya yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi

diantaranya ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan,

stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan terms of trade (ToT). Secara

umum, dalam model pertumbuhan modern, teknologi dan manusia tidak lagi

sebagai faktor eksogen saja, tapi merupakan faktor endogen sebagai faktor

produksi yang dinamis.

2.2. Kemiskinan

Kemiskinan seringkali didefinisikan sebagai ketidakcukupan pendapatan

dan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang,

perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkup

dimensi ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menuliskan cakupan kemiskinan

absolut sebagai persoalan kemiskinan yang lebih penting. Cakupan kemiskinan

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk ini hidup di bawah tingkat

pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan. Garis

kemiskinan yang digunakan berbeda untuk tiap negara, tetapi yang umum

dijadikan standar adalah berdasarkan ketetapan World Bank yaitu pendapatan

perkapita sebesar US$ 1 atau US$2 per hari dalam US $ PPP (Purchasing Power

Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate).

Menurut Bellinger (2007) konsep kemiskinan melibatkan multidimensi,

multidefinisi dan berbagai alternatif pengukuran. Secara umum, kemiskinan dapat

diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi income atau kekayaan dan dimensi

non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi income atau kekayaan tidak hanya

diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah

biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta

kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik.

Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya

keputusasaan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah

tangga berpenghasilan rendah.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi dalam

pembangunan ekonomi, dengan berbagai ukuran kemiskinan yang digunakan

sebagai indikator tingkat kemiskinan. World Bank menetapkan kemiskinan

berdasarkan pendapatan per orang per hari, dimana penduduk miskin

didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari US$ 1

atau US$ 2 per hari. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) menetapkan kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera

(pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I).

Penghitungan tingkat kemiskinan dihadapkan pada dua hal, yaitu

pengidentifikasian penduduk miskin dari total penduduk dan menghitung indeks

kemiskinan berdasarkan data yang tersedia (Sen, 1976). Head-count ratio H

sebagai ukuran kasar kemiskinan memenuhi dua aksiom yaitu aksiom

monotonicity dan aksiom transfer. Aksiom monotonicity yaitu suatu kondisi

dimana penurunan pendapatan seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan

15

dimana transfer pendapatan dari seseorang yang berada di bawah garis

kemiskinan ke seseorang yang lebih kaya akan meningkatkan ukuran kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin

adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100

kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang

merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk

papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumahtangga dan individu

yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk

memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut

garis kemiskinan (BPS, 2007).

Indikator kemiskinan yang dihitung oleh BPS selain jumlah dan persentase

penduduk miskin, juga digunakan ukuran indeks kedalaman kemiskinan (Poverty

Gap Index-P1) dan indeks keparahan kemiskinan (Distributionally Sensitive

Index-P2

∑

=

−

=

q i iz

y

z

n

P

11

α α) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (Foster, et. al., 1984)

sebagai berikut:

dimana: α = 0, 1, 2

z = garis kemiskinan

yi

bawah garis kemiskinan ( i=1, 2, 3, …, q), y

= rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di

i

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan < q

n = jumlah penduduk

Jika α = 0 maka diperoleh Head Count Index (P0); α = 1 adalah Poverty Gap

Index (P1); dan α = 2 merupakan ukuran Distributionally Sensitive Index (P2).

Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran

masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai

indeks ini semakin besar rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin

tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas

kemiskinan.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan porsi pendapatan yang diterima oleh

setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah. Pendapatan yang diterima

setiap individu atau rumah tangga tersebut tergantung pada tingkat produktivitas

dan peranannya dalam perekonomian. Ukuran yang sering digunakan untuk

mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi ukuran pendapatan, kurva

Lorenz, dan Gini ratio. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar

penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya

dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Semakin besar perbedaan pendapatan

yang diterima masing-masing kelompok menunjukkan semakin besarnya

ketimpangan.

Adanya ketimpangan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin

menurut Todaro dan Smith (2006) akan menimbulkan setidaknya dua dampak

negatif yaitu:

1. Terjadinya inefisiensi ekonomi. Hal ini sebagian dikarenakan adanya

ketimpangan yang tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk yang

kesulitan mengakses kredit terutama penduduk miskin, sedangkan penduduk

kaya cenderung lebih konsumtif untuk barang mewah atau investasi ke luar

negeri.

2. Melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial.

Kuznets (1955) membuat hipotesis hubungan antara pertumbuhan

ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan membentuk kurva U-terbalik (

inverted-U curve). Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor

ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan

dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan

sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan perkapita

17

[image:40.595.113.450.84.288.2]Sumber: Todaro dan Smith (2006)

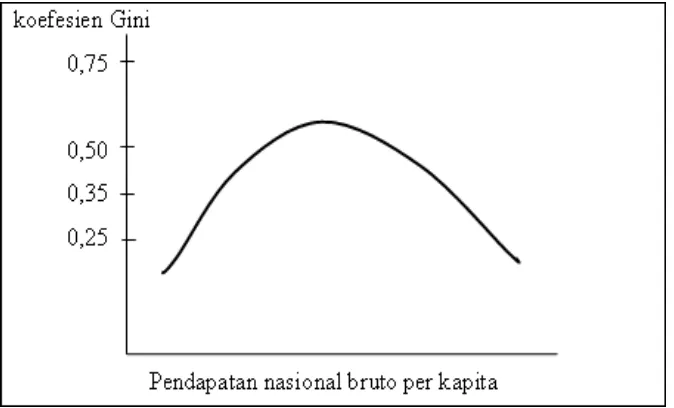

Gambar 4. Kurva U Terbalik Kuznets (Inverted U Curve Hypothesis)

Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan

ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa cenderung berkembang

dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa

transisi tersebut, produktifitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi

daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga

lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut

meningkat. Sehingga pada awal pembangunan, pendapatan perkapita dan

kesenjangan pendapatan yang masih rendah, selanjutnya kesenjangan pendapatan

meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Setelah

melampaui titik kulminasi akan terjadi perbaikan pada distribusi pendapatan.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi

utama atau suatu prasyarat keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009). Pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan dalam hal ini peningkatan kesejahteraannya, merupakan

hal yang saling berkaitan. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan menurut Todaro dan Smith (2006) dapat diidentifikasi

sebagai berikut. Pertama, pendapat yang menuliskan bahwa pertumbuhan yang

cepat akan berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan

menurut Warr (2000) pertumbuhan yang cepat akan bermanfaat bagi semua

pihak, termasuk penduduk miskin. Kedua, kalangan pembuat kebijakan yang

berpendapat bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi

kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat

pertumbuhan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan untuk

mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan, dengan

alasan sebagai berikut:

1. Kemiskinan akan membuat kaum miskin tidak mempunyai akses sumber

modal, tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak punya peluang

berinvestasi dan mempunyai banyak anak sebagai investasi di masa tua.

Berbagai faktor ini akan menyebabkan pertumbuhan perkapita lebih kecil.

2. Data empiris menunjukkan kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung

dan berinvestasi di negara mereka sendiri, walaupun sumber kekayaan mereka

berasal dari negara mereka sendiri.

3. Kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan

yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas. Strategi yang

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin,

selain akan memperbaiki kesejahteraan mereka juga meningkatkan

produktivitas dan pendapatan keseluruhan.

4. Peningkatan pendapatan kaum miskin akan mendorong kenaikan permintaan

produk lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan

investasi lokal.

5. Penurunan kemiskinan secara masal akan menciptakan stabilitas sosial dan

memperluas partisipasi publik dalam proses pertumbuhan.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan

kemiskinan bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi harus dilaksanakan

secara simultan.

Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang dampak

pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin

menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dalam

mengurangi kemiskinan, namun magnitude dari pengaruh tersebut relatif tidak

19

dengan mengharapkan proses trickle down effect dari pencapaian pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan syarat

keharusan untuk mengurangi kemiskinan.

Dollar dan Kraay (2002) menyatakan bahwa secara rata-rata, pendapatan

kelompok termiskin dalam masyarakat akan meningkat secara proporsional

dengan peningkatan pendapatan rata-rata. Peningkatan pendapatan rata-rata

berarti peningkatan pendapatan dari kelompok termiskin, yang selanjutnya

mengubah kondisi perekonomian kelompok termiskin dan mengurangi

kemiskinan. World Bank (2006) dalam ikhtisarnya menuliskan empat butir

penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu (i) mengurangi

kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, (ii) memperkuat

kemampuan sumber daya manusia, dan (iii) mengurangi tingkat kerentanan dan

risiko di antara rumah tangga miskin, dan juga (iv) memperkuat kerangka

kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik lebih memihak

masyarakat miskin.

2.5Pro poor growth

Konsep Pro poor growth dijelaskan secara implisit oleh World Bank pada

tahun 1990 dalam laporannya dengan ‘broadbased growth’. Kemudian istilah pro

poor growth baru dijelaskan secara eksplisit dalam bahan kajian World Bank pada

tahun 1993. Sejak saat itu isu pro poor growth telah menarik perhatian secara luas

berbagai kalangan. Pro poor growth merupakan hubungan timbal-balik antara tiga

unsur: pertumbuhan, kemiskinan, dan ketidakmerataan. Tingkat kemiskinan tidak

hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh level

dan perubahan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Menurut World Bank (2008) terdapat empat metode pengukuran pro poor

growth meliputi:

1. Pro poor growth Index (PPGI) dikemukakan oleh Kakwani and Pernia pada

tahun 2000.

2. Poverty Bias of Growth (PBG) dikemukakan oleh Kakwani pada tahun 2000.

3. Poverty Growth Curve (PGC) dikemukakan oleh Son pada tahun 2003.

4. Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) dikemukakan oleh Kakwani, et. al.

Ravallion (2004) mendefinisikan pro poor growth sebagai peningkatan

PDB yang menurunkan kemiskinan. Menurut definisi ini, pertumbuhan yang

diikuti dengan penurunan kemiskinan termasuk pro poor growth, meskipun tidak

terjadi perbaikan distribusi pendapatan. Sedangkan badan-badan internasional

seperti PBB, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),

UNDP, dan World Bank lebih sering menggunakan definisi pro poor growth

sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan penduduk miskin dan

memberikan kesempatan pada kelompok penduduk miskin untuk memperbaiki

situasi ekonomi seperti dikemukakan Kakwani, et al. (2004).

Kakwani dan Pernia (2000), dan Son (2003) menuliskan pro-poor growth

tidak hanya memperhitungkan pengurangan tingkat kemiskinan namun distribusi

pendapatan yang lebih merata. Pada prinsipnya pengurangan kemiskinan

bergantung pada dua faktor yaitu pertumbuhan dan distribusi pendapatan antara

penduduk miskin (kelas bawah) dan kaya (kelas atas). Grimm, et. al. (2007)

menuliskan tentang strategi ‘pro poor growth’ yaitu strategi pencapaian

pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan dari masyarakat

miskin

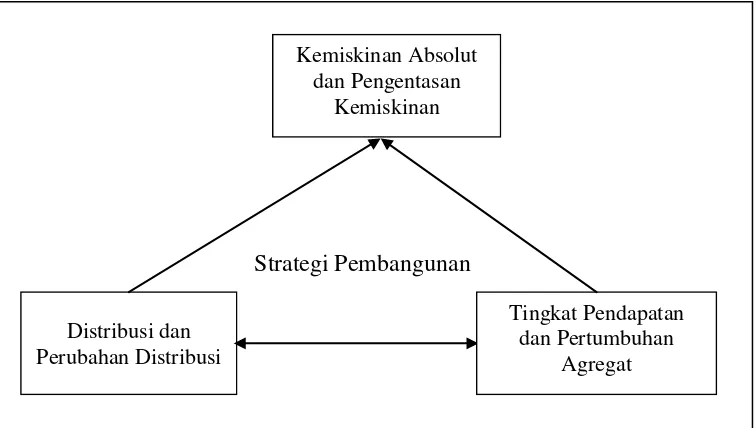

Bourguignon (2004) menjelaskan hubungan pertumbuhan dan kemiskinan

dalam bentuk hubungan segitiga pertumbuhan, ketidakmerataan dan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada

distribusi pendapatan atau dapat juga dengan meningkatkan level pendapatan

(mendorong pertumbuhan). Kelompok dengan pendapatan rendah akan

mendapatkan tambahan pendapatan melalui redistribusi pendapatan, sehingga bisa

memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat terbebas dari kemiskinan. Sedangkan

dengan meningkatkan tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi harus cukup tinggi

sehingga secara rata-rata pendapatan masyarakat naik. Kenaikan pendapatan ini akan

meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan dari kemiskinan.

Gambar 5. merupakan penjelasan grafis dari efek pertumbuhan dan efek

distribusi terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Efek pertumbuhan

adalah efek perubahan secara proporsional pada seluruh level pendapatan

21

distribusi adalah efek dari perubahan dalam distribusi pendapatan relatif yang

independen terhadap rata-ratanya.

[image:44.595.117.495.132.346.2]

Sumber: Bourguignon (2004)

Gambar 5. Hubungan antara Kemiskinan, Tingkat Pendapatan Agregat dan Distribusi Pendapatan

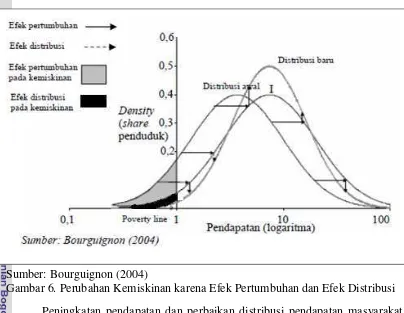

Gambar 6. menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan, dimana sumbu x

menunjukkan kepadatan distribusi pendapatan yaitu jumlah individu pada tiap

level pendapatan dalam skala logaritma. Sumbu y menunjukkan share penduduk

pada level pendapatan tertentu terhadap seluruh jumlah penduduk. Misalkan pada

distribusi awal jumlah penduduk miskin adalah area di bawah kurva sebelah kiri

garis kemiskinan dan diasumsikan pendapatan perkapita penduduk mengikuti

distribusi log Normal.

Peningkatan pada pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan distribusi

tetap, berarti distribusi pendapatan bergeser ke kanan dan bentuk kurva tetap,

sehingga penduduk yang masuk kategori miskin menjadi sebesar daerah yang

diarsir gelap dan daerah terang. Efek pertumbuhan menyebabkan jumlah

penduduk miskin akan berkurang sebesar daerah yang diarsir lebih terang,

sehingga jumlah orang miskin sekarang sebesar daerah yang diarsir gelap dan

daerah terang. Perubahan menjadi distribusi yang lebih merata dengan tingkat

pendapatan tetap, berarti distribusi pendapatan semakin menyempit, menyebabkan

penduduk yang masuk kategori miskin semakin sedikit (daerah terang). Efek Kemiskinan Absolut

dan Pengentasan Kemiskinan

Distribusi dan Perubahan Distribusi

Tingkat Pendapatan dan Pertumbuhan

distribusi menyebabkan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar daerah yang

diarsir gelap, sehingga jumlah orang miskin sekarang sebesar daerah terang.

[image:45.595.79.483.129.442.2]Sumber: Bourguignon (2004)

Gambar 6. Perubahan Kemiskinan karena Efek Pertumbuhan dan Efek Distribusi

Peningkatan pendapatan dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat

secara bersama-sama akan menggeser distribusi pendapatan ke kanan dan

mempersempit ketimpangan antar individu. Hal ini akan mengurangi kemiskinan

sebesar daerah diarsir gelap ditambah dengan daerah diarsir lebih terang, sehingga

semakin efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Pada kondisi ini maka jumlah

orang miskin akan sebesar daerah terang.

Hubungan pertumbuhan dan kemiskinan, Kakwani dan Son (2006)

berpendapat bahwa pertumbuhan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan tidak

hanya melalui pertumbuhan itu sendiri, tetapi juga melalui cara pendistribusian

manfaat pertumbuhan diantara penduduk. Kombinasi antara pertumbuhan dan

redistribusi pendapatan dalam porsi yang tepat diperlukan untuk membuat

pertumbuhan dapat bermanfaat bagi penduduk miskin sehingga proses

23

2.6 Faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth

Isu tentang pro poor growth yang semula didefinisikan sebagai

pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pengurangan penduduk miskin oleh

World Bank, selanjutnya oleh para peneliti seperti Ravallion dan Chen (2001),

Son (2003), Kakwani dan Son (2006) mendefinisikan pro poor growth sebagai

suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat yang lebih

ke penduduk miskin. Penduduk miskin mempunyai kesempatan untuk merubah

kondisi perekonomiannya, sehingga bisa keluar dari kondisi miskin. Isu pro poor

growth erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, dan faktor yang

berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan akan memengaruhi juga pro poor

growth.

Produktifitas sektor pertanian

Bekerja di sektor pertanian akan memberikan peluang untuk menjadi

miskin, sehingga investasi di sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam

pengentasan kemiskinan. Luas lahan yang dimiliki bukanlah sebagai faktor utama

yang harus dipenuhi, akan tetapi lebih ke kualitas lahan dan produktifitas sektor

pertanian (Geda, et al, 2005). Menurut Klasen (2007) produktifitas di sektor

tanaman pangan sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap pro poor

growth, khususnya negara yang sebagian besar penduduk miskin berada di

wilayah perdesaan. Meskipun investasi memegang peranan penting dalam

menggerakkan pro poor growth, namun demikian upaya peningkatan

produktifitas di sektor pertanian menjadi lebih penting sebagai instrumen dalam

menggerakkan pro poor growth.

Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang Dampak

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap PDB berpengaruh terhadap

penurunan jumlah penduduk miskin. Suparno (2010) menyimpulkan bahwa

peningkatan PDRB sektoral khususnya pertanian merupakan faktor yang

Pengeluaran Pemerintah untuk Investasi Publik

Fan (2004) membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan untuk

infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan

di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di Negara

berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal

manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan

di Negara Berkembang, khususnya negara-negara di Afrika. Pengeluaran

pembangunan baik untuk infrastruktur, jasa, teknologi dan modal manusia

terangkum sebagai pengeluaran investasi publik. Suparno (2010) juga menemukan

bahwa ternyata pengeluaran APBD sebagai proksi pengeluaran pemerintah untuk

sektor publik berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak

langsung terhadap kemiskinan (Fan, et al., 1999). Dampak langsung pengeluaran

pemerintah adalah manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan

target penduduk miskin. Dampak tidak langsung berasal dari investasi pemerintah

dalam infrastruktur, riset, pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk,

yang secara simultan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor

dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan

pendapatan terutama penduduk miskin serta lebih terjangkaunya harga kebutuhan

pokok. Iradian (2005) juga menyatakan bahwa selain ketimpangan pendapatan,

pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

Pendidikan bagi Kaum perempuan

Tingkat pendidikan kaum perempuan, khususnya bagi perempuan yang

berperan sebagai kepala rumah tangga memberikan pengaruh yang besar terhadap

upaya pengurangan kemiskinan (Geda, et al., 2005). Penelitian yang menunjukkan

hubungan negatif antara pendidikan kaum perempuan dengan fertilitas, dengan

pendidikan yang semakin tinggi maka fertilitas akan semakin rendah yang akan

berdampak pada ukuran rumah tangga, dimana ukuran rumah tangga merupakan

faktor penting yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini terkait dengan

25

poor growth, dimana peningkatan pendidikan bagi kaum perempuan dan akses

untuk bekerja akan mengurangi ketimpangan gender tersebut (Klasen, 2007).

Mukherjee dan Benson (2003) meneliti tentang faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Malawi menemukan dua

variabel penting yang berpengaruh. Dua variabel penting tersebut adalah tingkat

pendidikan khususnya kaum perempuan, dan redistribusi tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor perdagangan dan jasa, terbukti efektif dalam mengurangi

kemiskinan.

Tingkat Pendidikan bagi Kaum Laki-laki

Geda, et al., (2005) meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan

kemiskinan di Kenya menyimpulkan tiga hal yang berpengaruh terhadap

kemiskinan, salah satunya yaitu tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga.

Semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga akan semakin besar

memberikan peluang yang lebih besar bagi rumah tangga menjadi miskin. Kepala

rumah tangga yang biasanya dipegang oleh kaum laki-laki, sehingga tingkat

pendidikan bagi laki-laki bepengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Tingkat Pendidikan

Klasen (2007) menemukan bahwa peningkatan kepemilikan asset dasar

bagi penduduk miskin akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Asset

dasar yang dimaksud adalah modal manusia, dalam hal ini adalah pendidikan

penduduk miskin. Fan (2004) juga membuktikan bahwa modal manusia dalam

pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan

khususnya negara-negara di Afrika. Demikian pula halnya dengan Siregar dan

Wahyuniarti (2007) menemukan variabel yang signifikan dan relatif paling besar

pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan adalah pendidikan.

Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, investasi publik,

desentralisasi fiskal yang berpihak ke masyarakat miskin serta jaring pengaman

sosial yang fokus ke daerah tertinggal berperan terhadap pengurangan

terhadap pro poor growth (Klasen, 2007). Sehingga peningkatan ketimpangan

antar wilayah akan berpengaruh terhadap pro poor growth yang berarti pula

berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketimpangan antar wilayah salah satunya bisa

didekati dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang bisa dilihat dari

ukuran indeks gininya. Gelaw (2010) menyatakan bahwa kemiskinan akan tetap

tinggi jika pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan ketimpangan pendapatan

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk

miskin. Semakin besar jumlah penduduk, maka kemungkinan jumlah penduduk

miskin juga akan semakin besar. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor

yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin (siregar dan

Wahyuniarti, 2007). Indra (2008) juga memasukkan variabel populasi dalam

penelitiannya dengan asumsi bahwa peningkatan jumlah penduduk akan

menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dibahas, maka secara umum dapat

dituliskan beberapa faktor yang memengaruhi pro poor growth yang berarti pula

mempengaruhi poverty reduction, yaitu produktifitas sektor pertanian,

pengeluaran pemerintah untuk investasi publik, pendidikan bagi kaum perempuan,

pendidikan bagi kaum laki-laki, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan dan

jumlah penduduk.

2.7 Tinjauan Empiris

Beberapa studi empiris yang menjelaskan hubungan pertumbuhan dan

pengurangan kemiskinan, khususnya pro poor growth, telah banyak dilakukan

oleh para ahli di berbagai negara maupun di Indonesia. Studi empiris yang pernah

27

No Peneliti Obyek/Tahun Metode/Hasil

(1) (2) (3) (4)

1 Kakwani, et al.

(2003)

Meneliti tentang keterkaitan

antara pertumbuhan ekonomi,

ketimpangan dan kemiskinan

di Korea dan Thailand tahun

1990-1999

Melalui ide pro poor growth, studi ini meneliti sejauh mana masyarakat

miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dengan

menggunakan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Korea relatif lebih

memberikan manfaat ke masyarakat miskin daripada di Thailand.

2 Nunez dan

Espinosa (2005)

Mengukur pro poor growth

dengan PEGR dan

dekomposisi kemiskinan di

Kolombia periode 1996-2004

Pertumbuhan ekonomi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan,

keduanya mampunyai sifat yang hampir sama. Hanya pada tahun 2001 dan

2003 pertumbuhan bersifat pro poor growth sedangkan pada tahun lainnya

bersifat anti pro poor growth. Peningkatan kemiskinan di perkotaan pada

periode 1996-2004 sebesar 8,84 persen lebih banyak disebabkan oleh efek

pertumbuhan 5,17 persen dan efek distribusi 2,27 persen serta efek

pergeseran penduduk 1,41 per