PENGEMBANGAN UJI TANAH UNTUK MEMBANGUN

KRITERIA REKOMENDASI PEMUPUKAN FOSFOR DAN

KALIUM PADA TANAMAN TOMAT

LUTFI IZHAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Fosfor dan Kalium pada Tanaman Tomat adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang terbit maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, 14 Juni 2012

ABSTRACT

LUTFI IZHAR. Development of Soil Test of Phosphorus and Potassium for Fertilizer Recommendation of Tomato. Under supervision of ANAS. D. SUSILA as chairman, BAMBANG S. PURWOKO, ATANG SUTANDI, and I WAYAN MANGKU as members of the advisory committee.

The best management practices for fertilizer application on vegetable crop in Indonesia are not available at present. Environmentally friendliness in fertilizer recommendation based on soil analysis has been adopted by many developed countries for crop production. Soil testing using single-nutrient soil analysis in Indonesia has been developed since 1970. However, due to limited research fund, soil testing has not been programmed continuously and recommendation for fertilization of specific location based on soil family has not been established yet. Therefore, this research developed the basic model of P and K fertilizer efficiency and recommendation based on soil analysis for tomato in Inceptisols. This model will be adopted for other vegetable crops and different soil type in the future. Tomato is a vegetable growing well on Inceptisols soil type, which generally has low pH and high P-fixation.

Research was done in greenhouse and open field of Cikabayan, UF, IPB, from March 2010 to December 2011. The objective of this research was to develop the best management practice for P fertilizer and K fertilizer recommendation based on soil analysis on Inceptisols for tomato. The study was designed in two years. The first year was to build recommendation for P and the second year for K fertilizer. Each study consisted of three experiments. First experiment was correlation study that aimed at finding out the best extraction method. The second experiment was calibration study that aimed at developing soil response category. The third experiment was recommendation study that aimed at building P and K fertilizer recommendation for each soil category on Inceptisols for tomato. Treatments were phosphorus and potassium rates i.e. 0X, ¼ X ½ X ¾ X and 1X, where X was 368.6 P2O5 kg ha-1 and was 608.6 K2O kg

ha-1. Correlation of soil P and K test with tomato growth was conducted in the greenhouse through media obtained from soil incubation processes. Soil P test used five extraction methods i.e. Bray I, Bray II, Mehlich I, Morgan Wolf and Truog. Soil K test also used five extraction methods i.e. Mehlich I, Morgan Vanema, Truog, HCl 25% and NH4OAc 1 M pH 7. Calibration test was arranged

in a completely randomized design with two factors. The treatment consisted of several soil P status (levels) ranging from very low to very high. Fertilizer dosage i.e. X, ¾ X, ½ X, ¼ X, and 0X was the second factor, where X was 368.6 P2O5 kg

ha-1 for P and was 608.6 kg ha-1 K2O for K.

Results showed that there were significant differences among P and K fertilizer treatments on plant height, stem diameter, leaf number, fresh biomass and dry biomass for both correlation test and calibration test. The correlation test showed that the best extraction reagent was Mehlich I for P and Truog for K. Fertilizer recommendation criteria for “very low-nutrient status” was 183.3 P2O5

kg ha-1 and 281.3 K2O kg ha-1. Fertilizer recommendation for “low-nutrient”

status was 71.4 P2O5 kg ha-1 and 178.6 K2O kg ha-1.

RINGKASAN

LUTFI IZHAR. Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Fosfor dan Kalium pada Tanaman Tomat. Dibimbing oleh ANAS. D. SUSILA sebagai ketua, BAMBANG S. PURWOKO, ATANG SUTANDI, dan I WAYAN MANGKU sebagai anggota komisi pembimbing.

Tomat merupakan salah satu jenis sayuran penting di Indonesia. Usahatani tomat dapat dilakukan di berbagai jenis tanah. Salah satu jenis tanah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan tanaman tomat adalah Inceptisols. Inceptisols merupakan jenis tanah terluas di Indonesia yang mencapai 70,52 juta hektar atau 37,5% dari total luas areal daratan di Indonesia.

Produktivitas nasional tomat di Indonesia masih rendah. Hal ini karena aplikasi teknologi budidaya masih belum dilakukan secara optimal. Salah satu kendala usahatani tomat adalah belum dilakukan pemupukan yang mengandung unsur hara penting sesuai dengan kondisi tanah spesifik lokasi. Unsur hara penting yang sering menjadi pembatas pada pertumbuhan dan produksi tomat adalah fosfor dan kalium.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan produksi tomat adalah aplikasi teknologi pemupukan fosfor dan kalium yang sesuai dengan rekomendasi berdasarkan uji dan analisis tanah. Penelitian ini bertujuan: (1) mendapatkan metode pengekstrak hara P dan K tanah yang terbaik dan sesuai

dengan kemampuan tanaman tomat mengekstrak hara di Inceptisols, (2) menentukan kelas status ketersediaan hara P dan K tanah untuk tanaman tomat

yang dibudidayakan di Inceptisols, (3) menyusun rekomendasi pemupukan P dan K yang berdasarkan kategori kelas ketersediaan hara P dan K tanah tanaman tomat di Inceptisols.

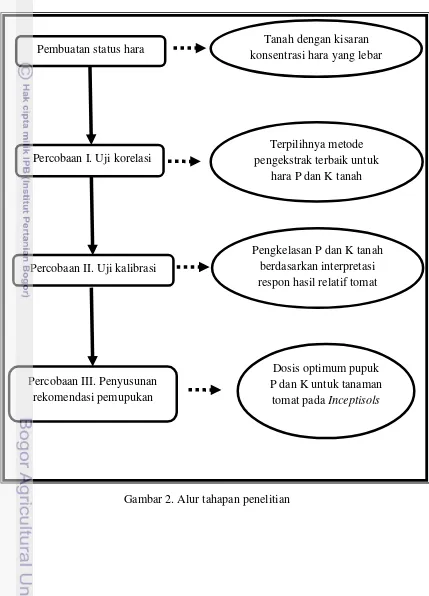

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2010 sampai bulan Desember 2011. Pembuatan rekomendasi pemupukan dengan metode ini harus melalui beberapa tahapan, antara lain: pembuatan status hara (inkubasi pupuk di tanah), uji korelasi, uji kalibrasi dan pembuatan rekomendasi. Tahapan tersebut diawali dengan survey guna pemilihan lokasi yang tepat, melakukan uji tanah dan pembuatan status hara tanah di lahan terpilih. Inkubasi tanah dilakukan selama 6 bulan untuk uji P tanah dan 3 bulan untuk uji K tanah. Pada proses awal inkubasi setelah tanah siap olah, perlakuan diberikan ke tanah berupa penambahan pupuk P dan K dengan dosis terbagi: 0X, ¼ X ½ X ¾ X and 1X, dimana nilai X adalah 368,6 P2O5 kg ha-1 dan 608,6 kg ha-1 K2O. Percobaan I yaitu uji korelasi yang

dilakukan di rumah kaca dengan kegiatan budidaya tanaman tomat menggunakan media tanah terinkubasi dengan berbagai tingkat ketersediaan hara P dan hara K. Kandungan P tanah dianalisis dengan berbagai metode ekstraksi antara lain: Bray I, Bray II, Mehlich I, Truog dan Morgan Wolf; sedangkan kandungan K tanah dianalisis dengan berbagai metode ekstraksi seperti HCl 25 %, NH4OAc 1 M pH

tanaman tomat terhadap konsentrasi hara di dalam tanah. Data ini selanjutnya digunakan untuk membangun kategori ketersediaan hara P dan K, serta sebagai data interpretasi hasil analisis tanah. Percobaan III yaitu penentuan rekomendasi pada masing-masing tingkat kategori ketersediaan hara di Inceptisols untuk tanaman tomat dengan cara optimasi aplikasi pemupukan P dan K.

Metode ekstraksi hara P tanah yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan tanaman tomat mengekstrak hara P di Inceptisols adalah Mehlich I. Metode ekstraksi hara K tanah yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan tanaman tomat mengekstrak hara K di Inceptisols adalah Truog.

Kategori ketersediaan hara dengan ekstraktan Mehlich I dikelaskan: (1) kandungan P dengan ekstraktan Mehlich I ≤ 1,7 ppm P2O5 diklasifikasikan

”sangat rendah” memberikan produksi relatif tomat kurang dari 50%, (2) kandungan P dengan ekstraktan Mehlich I > 1,7 – ≤ 18,1 ppm P2O5

diklasifikasikan ”rendah” memberikan hasil relatif tomat diantara 50% – 75%, (3) kandungan P dengan ekstraktan Mehlich I > 18,1 – ≤ 48,1 ppm P2O5

diklasifikasikan ”sedang” memberikan hasil relatif tomat diantara 75% - 90%, dan (4) kandungan P dengan ekstraktan Mehlich I > 48,1 ppm P2O5

diklasifikasikan ”tinggi” memberikan hasil relatif tomat lebih dari 90%.

Klasifikasi kategori ketersediaan hara K dengan ekstraktan Truog membagi menjadi empat kategori (1) kandungan hara K berdasarkan ekstraktan

Truog ≤ 42,8 ppm K2O dikategorikan ”sangat rendah” memberikan produksi

relatif tomat kurang dari 50%, (2) kandungan hara K berdasarkan ekstraktan Truog > 42,8 – ≤ 113 ppm K2O dikategorikan ”rendah” memberikan produksi

relatif tomat diantara 50% – 75%,(3) kandungan hara K berdasarkan ekstraktan Truog > 113 – ≤ 191,6 ppm K2O dikategorikan ”sedang” memberikan produksi

relatif tomat diantara 75% - 85%, dan (4) kandungan hara K berdasarkan ekstraktan Truog > 191,6 ppm K2O dikategorikan ”tinggi” memberikan produksi

relatif tomat lebih dari 85%.

Rekomendasi pemupukan P yang berdasarkan kategori kelas ketersediaan P tanah untuk tanaman tomat di Inceptisols antara lain rekomendasi pertama pada tanah yang memiliki kriteria kandungan hara P “sangat rendah”, maksimum pemberian pupuk P dengan jumlah 183,3 P2O5 kg ha-1 atau sama dengan 509 kg

ha-1 SP 36 % P2O5. Rekomendasi kedua untuk tanah pertanian dengan kriteria

kandungan hara P “rendah”, memerlukan tambahan pupuk sebanyak 71,4 P2O5 kg

ha-1 atau sama dengan 198,4 kg ha-1 SP 36 % P2O5. Rekomendasi pemupukan K

yang berdasarkan kategori kelas ketersediaan K tanah untuk tanaman tomat di Inceptisols, pada tanah dengan status hara K “sangat rendah”, pertumbuhan tanaman tomat dengan hasil yang maksimum memerlukan tambahan dosis pupuk sebanyak 281,3 K2O kg ha-1 atau setara dengan KCl 468,8 kg ha-1. Tanah dengan

kandungan hara K “rendah”, memerlukan tambahan pemupukan K sebanyak 178,6 K2O kg ha-1 atau setara dengan 297,7 KCl kg ha-1. Pada tanah yang

memiliki kandungan hara P atau K yang sedang dan tinggi, pemberian pupuk P atau K tidak akan menaikkan produksi secara signifikan, sebaliknya akan dapat menyebabkan penurunan produksi dan menganggu ketersediaan hara lain yang dibutuhkan tanaman.

Hak Cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

PENGEMBANGAN UJI TANAH UNTUK MEMBANGUN

KRITERIA REKOMENDASI PEMUPUKAN FOSFOR DAN

KALIUM PADA TANAMAN TOMAT

LUTFI IZHAR

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Fosfor dan Kalium pada Tanaman Tomat

Nama : Lutfi Izhar

NRP : A262080031

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Anas D. Susila, M.Si Prof.Dr.Ir.Bambang S. Purwoko, M.Sc Ketua Anggota

Ir.Atang Sutandi M.Si., PhD. Dr.Ir. I Wayan Mangku, M.Sc Anggota Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Agronomi dan Hortikultura

Prof. Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak Maret 2010 sampai dengan Desember 2011 ialah “Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Fosfor dan Kalium pada Tanaman Tomat”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Anas Dinurrohman Susila, M.Si. sebagai ketua, Prof. Dr. Ir. Bambang S. Purwoko, MSc., Ir. Atang Sutandi MSi., PhD., dan Dr. Ir. I Wayan Mangku, MSc, selaku anggota komisi pembimbing. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Ade Wachjar, MS., Dr. Ir. Adiwirman, MS. (penguji ujian prelim), Dr. Ir. Iskandar Lubis, MS., Dr. Ir. Sudrajat, MS. (penguji ujian tertutup), Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr., Dr. Ir. M. Prama Yufdi, MSc (penguji ujian terbuka), Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. (Dekan Faperta), Prof. Dr. Ir. Dadang, MSc. (Wakil Dekan Faperta), dan Prof. Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, MS. (Ketua PS-AGH), atas semua saran dan masukan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada, Kepala BPTP Jambi, dan Komisi Pembinaan Tenaga, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas kesempatan tugas belajar dan beasiswa yang diberikan untuk mengikuti program doktor di Institut Pertanian Bogor tahun 2008. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada KKP3T Badan Litbang Pertanian dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi atas bantuan dana penelitian. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh staf University Farm dan staf Departemen Agronomi dan Hortikultura, kepada rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana AGH, seluruh petugas belajar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan khususnya petugas belajar dari BPTP Jambi yang telah membantu selama proses belajar dan proses penelitian. Terakhir, penulis sampaikan terima kasih tak terhingga pada babeh, mama, bapak mertua, anak-anak dan istri serta seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan doa.

Bogor , 24 Juni 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Jaya (Lampung) pada tanggal 28 November 1974 sebagai anak sulung dari pasangan H. Nurli Izhar, M.Ed dan Hj. Itje Djoeangsari, B.Sc. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Budidaya Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, lulus pada tahun 1998. Pada tahun 2000, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Department of Agronomy, University of the Philippines at Los Baños dan menamatkannya pada tahun 2002. Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura diperoleh pada tahun 2008. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Bantuan dana penelitian didukung oleh KKP3T tahun 2010 Badan Litbang Pertanian dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2011.

Penulis berkerja pada tahun 1998 sebagai Peneliti di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada tahun 2002 berubah nama menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. Bidang penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah sumberdaya pertanian dan usahatani.

Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Dr Ir. Sudrajat, MS

2. Dr. Ir. Iskandar Lubis, MS.

Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr. 2. Dr. Ir. M. Prama Yufdi, MSc.

.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ………... i

DAFTAR TABEL……….... iii

DAFTAR GAMBAR………... v

DAFTAR LAMPIRAN………... vi

PENDAHULUAN……… 1

Latar Belakang………... 1

Rumusan Masalah……….. 5

Tujuan dan Kegunaan Penelitian………... 8

Kerangka Pemikiran………... 8

Hipotesis………... 9

TINJUAN PUSTAKA……….. 11

Tomat dan Syarat Tumbuh………. 11

Inceptisols di Indonesia……….. 14

Hara Bagi Tanaman………... 15

Fosfor dalam Tanah dan Tanaman………. 17

Kalium dalam Tanah dan Tanaman………... 18

Uji Tanah dan Peranannya………. 20

Korelasi dan Kalibrasi Uji Tanah………... 23

METODOLOGI PENELITIAN ……….. 29

Tempat dan Waktu………. 29

Metode Penelitian……….. 29

Percobaan I: Uji Korelasi P dan K ... 29

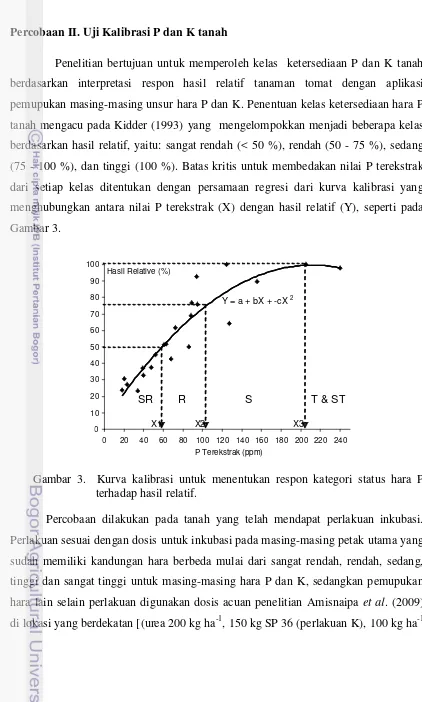

Percobaan II. Uji Kalibrasi P dan K Tanah ……….. 34

Percobaan III: Penyusunan Rekomendasi Pemupukan P dan K ... 36

HASIL DAN PEMBAHASAN ………... 39

Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Fosfor pada Tanaman Tomat ……….. 39

Analisis Tanah dan Pembuatan Status Hara P ... 39

Halaman

Uji Kalibrasi P………... 50

Rekomendasi Pemupukan P ………..…... 54

Pengembangan Uji Tanah untuk Membangun Kriteria Rekomendasi Pemupukan Kalium pada Tanaman Tomat ………... 56

Analisis Tanah dan Pembuatan Status Hara K ... 56

Uji Korelasi K ……… 59

Uji Kalibrasi K ….………... 66

Rekomendasi pemupukan K ……….... 70

PEMBAHASAN UMUM ………. 73

Aplikasi dan Perkembangan Uji Tanah Lebih Lanjut di Indonesia….... 77

SIMPULAN DAN SARAN………..………. 83

Simpulan ……….………... 83

Saran ………... 83

DAFTAR PUSTAKA……….... 85

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Hasil analisis kimia dan fisika lahan percobaan uji P tanah di

Inceptisols………. 40

2. Efek status P tanah yang berbeda terhadap tinggi tanaman tomat …….. 44 3. Efek status P tanah yang berbeda terhadap diameter batang tomat ……. 45 4. Efek status P tanah yang berbeda terhadap jumlah daun tanaman tomat. 45 5. Efek status P tanah yang berbeda terhadap bobot basah dan bobot

kering biomas tanaman tomat ……….. 46 6. P2O5 terekstrak pada berbagai metode ekstraksi dari dosis pupuk P

yang berbeda di Inceptisols……….. 47 7. Korelasi antara P terekstrak dari berbagai metode ekstraksi dengan

bobot segar biomas tomat di Inceptisols……….. 48 8. Efek status P tanah yang berbeda terhadap tinggi tanaman dan diameter

batang tomat di Inceptisols………... 52 9. Efek status P tanah yang berbeda terhadap bobot buah tomat yang

dipasarkan (marketable yield), bobot kering biomas dan bobot basah

biomas……….. 52

10. Respon kategori P tanah menggunakan ekstraktan Mehlich I pada uji kalibrasi untuk tanaman tomat di Inceptisols………... 54 11. Prediksi rekomendasi dosis pupuk P untuk tanaman tomat di

Inceptisols berdasarkan respon kategori P-tanah………. 55 12. Hasil analisis kimia dan fisika lahan percobaan uji K tanah di

Inceptisols………. 56

13. Efek status K tanah yang berbeda terhadap tinggi tanaman tomat …... 61 14. Efek status K tanah yang berbeda terhadap diameter batang tanaman

tomat ……… 61

15. Efek status K tanah yang berbeda terhadap jumlah daun tanaman tomat 62 16. Efek status K tanah yang berbeda terhadap bobot basah tanaman tomat

dan bobot kering biomas tanaman tomat ……….……… 63 17. K2O terekstrak pada berbagai metode ekstraksi dari dosis pupuk K

yang berbeda di Inceptisols……….. 64 18. Korelasi antara K terekstrak dari berbagai metode ekstraksi dengan

bobot kering biomas tomat di Inceptisols ………...………. 64 19. Efek status K tanah yang berbeda terhadap tinggi tanaman dan

diameter batang tomat di Inceptisols……….... 67

Halaman 20. Efek status K tanah yang berbeda terhadap jumlah daun tomat di

Inceptisols………. 67

21. Efek status K tanah yang berbeda terhadap bobot buah yang dipasarkan (marketable yield), bobot kering biomas dan bobot basah biomas

tanaman tomat……….. 68

22. Respon kategori K2O tanah menggunakan ekstraktan Truog pada uji

kalibrasi untuk tanaman tomat di Inceptisols………... 70 23. Prediksi rekomendasi dosis pupuk K untuk tanaman tomat di

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Alur kerangka pemikiran penelitian ……….. 10 2. Alur tahapan penelitian ……….. 30 3. Kurva kalibrasi untuk menentukan respon kategori status hara P

terhadap hasil relatif……… 34

4. Pembuatan status hara P dan inkubasi lahan ……….. 41 5. Hubungan antara metode ekstraksi P seperti Bray I, Bray II, Mehlich I,

Truog, Morgan Wolf dengan perlakuan pemupukan fosfor pada inkubasi lahan di Inceptisols ……….... 42 6. Uji korelasi P tanah ……….... 43 7. Hubungan antara metode ekstraksi P seperti Bray I, Bray II, Mehlich

I, Truog, P-Morgan Wolf dengan hasil relatif bobot basah biomas

tomat ……… 49

8. Perkembangan tomat pada uji kalibrasi P di Inceptisols ... 51 9. Hubungan antara ekstraktan P-Mehlich I dengan produksi relatif

tanaman tomat di Inceptisols……… 53 10. Hubungan antara dosis pemupukan P dengan hasil relatif tanaman

tomat di Inceptisols dengan berbagai respon kategori dari metode

pengekstrak Mehlich I………. 55

11. Pembuatan status hara K dan inkubasi lahan ……….. 57 12. Hubungan antara metode ektraksi K seperti Mehlich I, Truog, HCl

25%, NH4OAc 1 N pH 7, dan Morgan Vanema dengan perlakuan

pemupukan fosfor pada inkubasi lahan di Inceptisols……….. 58 13. Uji korelasi K tanah……… 60 14. Hubungan antara metode ektraksi K seperti Mehlich I, Truog, HCl

25%, NH4OAc 1 N pH 7, dan Morgan Vanema dengan hasil relatif

bobot basah biomas tomat ………... 65 15. Perkembangan tomat pada uji kalibrasi K di Inceptisols ... 66 16. Hubungan antara ekstraktan K-Truog dengan produksi relatif tanaman

tomat di Inceptisols……….. 69 17. Hubungan antara dosis pemupukan K dengan hasil relatif tanaman

tomat di Inceptisols dengan berbagai respon kategori dari metode

pengekstrak Truog ………. 71

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Jadwal palang pelaksanaan penelitian………..……… 95

2. Denah pengambilan contoh tanah ……… 96

3. Desain inkubasi lahan………...…..……….………. 97

4. Denah penelitian lapangan ... 98

5. Denah pertanaman dalam petak percobaan.………...…….. 99

6. Denah uji korelasi di rumah kaca ……… 100

7. Persiapan sampel dan analisa tanah di laboratorium ...……… 101

8. Penetapan pH tanah ……….……… 102

9. Penetapan P dan K ekstrak HCl 25% ... 103

10. Penetapan P tersedia metode Bray……….…..………. 106

11. Penetapan P tersedia metode Morgan Wolf ……… 108

12. Penetapan P dan K tersedia metode Mehlich I ..……….. 110

13. Penetapan hara K tersedia metode Morgan Vanema ………... 113

14. Penetapan hara K tersedia metode ekstraksi Amonium Asetat Netral (NH4OAc 1 M pH 7)………. 115

15. Penetapan hara P dan K tersedia metode Tuog ………... 117

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini jumlah penduduk semakin meningkat pesat sehingga permintaan terhadap komoditas pertanian semakin tinggi. Salah satu komoditas pertanian yang memiliki permintaan serta pasar yang semakin meningkat adalah sayuran. Di negara yang telah mencapai swasembada pangan, tanaman sayuran merupakan kunci utama sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesempatan pemasaran dan perdagangan, serta peningkatan pendapatan petani (Johnson et al. 2008).

Tanaman sayuran merupakan komoditas penting yang dikonsumsi untuk menunjang kesehatan manusia. Perkembangan saat ini, konsumsi sayuran di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 41,90 kg/kapita/tahun. Nilai tersebut masih di bawah standar FAO sebesar 73 kg/kapita/tahun, sedangkan Singapura mencapai 125 kg/kapita/tahun (Bahar 2011). Kementrian Pertanian mencanangkan Gerakan Makan Sayuran (GEMA Sayuran) di seluruh Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menaikkan tingkat konsumsi sayur (Kementrian Komunikasi dan Informasi 2009).

Ketersediaan lahan dan potensi pengembangan sayuran khususnya di dataran rendah masih berpeluang besar. Lahan potensial yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian mencapai 48.747.000 ha, sedangkan lahan dataran rendah yang potensial tersedia dan belum efektif digunakan sekitar 25.090.000 ha (Sukarman dan Suharta 2010; Adimihardja et al. 2009). Lahan pertanian yang paling luas tersedia berdasarkan jenis tanah pada tingkat ordo adalah Inceptisols mencapai 70.520.000 ha atau 37,5% dari total jenis tanah (Adimihardja et al. 2009). Lahan pada jenis tanah ini sebagian besar cocok untuk dikembangkan sebagai lahan usahatani tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill. L). Tomat merupakan komoditas tanaman sayuran penting di Indonesia, memiliki nilai ekonomis tinggi, dibutuhkan masyarakat, dan mampu beradaptasi di berbagai jenis lahan pertanian (Purwanto 2005; Balai Penelitian Sayuran 2009).

Pengembangan dan permintaan tomat akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat, namun produktivitas tanaman tomat Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, Jepang dan Eropa. Produktivitas rata-rata nasional tanaman tomat di Indonesia hanya mencapai 16,8 ton ha-1 (BPS 2012), sedangkan menurut data FAO 2012 di Amerika Serikat mencapai 81,1 ton ha-1, di Jepang mencapai 56,2 ton ha-1, di Belanda mencapai 56, 2 ton ha-1 dan Malaysia mencapai 32,0 ton ha-1.

Rendahnya produktivitas tanaman tomat karena belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang baik seperti karakterisasi lahan, perbenihan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen (Balai Penelitian Tanaman Sayuran 2009). Budidaya tomat yang belum memperhatikan perihal tersebut di atas berakibat pada tidak optimalnya produksi dan kondisi lingkungan sekitar lokasi budidaya akan rusak (degradasi lahan).

Alternatif peningkatan produktivitas tomat dapat dilakukan dengan cara perbaikan kualitas tanah melalui penanganan hara yang tepat dan sesuai untuk budidaya tanaman pada waktu tertentu dan di lokasi spesifik (Departemen Pertanian 2001). Penanganan hara tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi pemupukan yang sesuai kondisi spesifik tanah.

Pemupukan adalah penambahan hara ke dalam media tumbuh tanaman seperti tanah dan air untuk mendukung pertumbuhan maksimum tanaman apabila jumlah hara tersebut tidak dapat dipenuhi dari dalam media tumbuh. Salah satu filosofi pemupukan adalah tingkat kecukupan bagi tanaman (crop sufficiency level) yang banyak diaplikasikan oleh berbagai negara dalam rangka membangun rekomendasi pemupukan dengan keramahan lingkungan (environmentally friendliness) yang tinggi. Dampak negatif aplikasi pemupukan terhadap tanaman, terhadap manusia maupun terhadap lingkungan akan timbul apabila implementasi filosofi pemupukan tidak diterapkan secara baik dan benar.

mencegah kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan (polusi, pencemaran air dan eutrofikasi) di sekitar wilayah usahatani sayuran oleh unsur kimia yang berlebihan saat diaplikasi dalam usaha budidaya (Setyorini et al. 2003). Perkembangan harga pupuk yang semakin meningkat, mengharuskan petani dan pemangku kepentingan menerapkan aplikasi pemupukan yang lebih efisien dan efektif.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi bahan kimia yang berlebihan pada tanah pertanian serta penerapan pupuk yang efisien adalah perakitan rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah. Analisis uji tanah merupakan upaya untuk implementasi pemupukan yang menjamin ketersediaan hara tanaman serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Uji tanah harus melalui beberapa tahapan yaitu uji korelasi dan uji kalibrasi berdasarkan analisis hara tanah. Prosedur pemupukan ini telah diadopsi oleh banyak laboratorium uji tanah di negara maju guna membantu petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya aplikasi pupuk yang tepat. Melalui upaya pemupukan yang baik diharapkan peningkatan produktivitas tanaman tomat akan tercapai dengan selalu memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan tanpa adanya kelebihan dan polusi unsur kimia di tanah (Susila 2002).

Uji tanah dapat memberikan informasi kebutuhan hara esensial yang optimum untuk tanaman. Aplikasi pemupukan berdasarkan uji tanah akan mempertimbangkan kondisi hara tanah dan kebutuhan hara oleh tanaman, sehingga pemberian pupuk tidak berlebih dengan memperhatikan dukungan lingkungan dan tidak kekurangan bagi kebutuhan hara tanaman.

Inceptisols merupakan ordo tanah yang tersebar paling luas di seluruh wilayah daratan Indonesia, oleh karena terbentuk dari semua bahan/batuan induk tanah (kecuali bahan organik) dan pada banyak posisi geomorfik yang berbeda seperti dataran pantai sampai dengan pegunungan dan perbukitan (Pusat Penelitian Tanah 2000). Pengembangan sayuran tomat pada Inceptisols paling luas dan mencapai 31,93% total luas pertanaman tomat di Indonesia (Balai Penelitian Sayuran 2009). Inceptisols terbagi atas 3 sub ordo (Aquepts, Udepts dan Usteps) yang merupakan tanah-tanah pertanian utama. Berbagai usahatani dapat dilakukan pada lahan pertanian basah (Aquepts), lahan pertanian lembab (Udepts) dan lahan pertanian kering (Ustepts). Budidaya tanaman tomat banyak dilakukan di lahan pertanian lembab (Udepts) dan di lahan kering (Ustepts), namun teknis budidaya tomat di lahan tersebut masih belum mengaplikasikan teknik pemupukan berdasarkan analisis tanah secara spesifik lokasi dan waktu tertentu.

Faktor penting dalam budidaya sayuran seperti tomat di Inceptisols adalah identifikasi ketersediaan unsur hara. Pengelolaan unsur hara yang salah melalui teknik budidaya yang kurang baik akan mempengaruhi dan membatasi ketersediaannya sehingga produksi tanaman akan menurun (Giller et al. 2011).

Pada saat ini di Indonesia belum memiliki Prosedur Operasional Baku (POB) atau Best Management Practices untuk rekomendasi pemupukan tanaman tomat yang dibangun berdasarkan analisis tanah. Bahkan pemupukan masih belum masuk ke dalam salah satu faktor dari POB tersebut. Akibatnya rekomendasi pupuk yang ada sangat bervariasi dengan skala rentang dosis yang lebar sehingga sangat sulit dipakai sebagai acuan untuk meningkatkan hasil sayuran tomat secara maksimal. Disamping itu, status kecukupan hara tanaman khususnya P dan K terutama di dataran rendah lahan kering belum tersedia, sedangkan data status tersebut sangat diperlukan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi penggunaan pupuk. Menurut Hilman et al. (2008), sampai dengan saat ini penerapan rekomendasi pemupukan berimbang berdasarkan analisis tanah pada tanaman sayuran belum ada.

Mengingat pentingnya mengatasi masalah ini, maka upaya meletakkan dasar program pemupukan tanaman sayuran perlu dilakukan uji tanah dengan tahapan metode uji korelasi dan uji kalibrasi dalam penetapan dosis pemupukan. Melalui penelitian ini akan dihasilkan rekomendasi pemupukan khususnya P dan K berdasarkan analisis tanah di lahan Inceptisols pada tanaman tomat sebagai model rekomendasi pemupukan tanaman jenis sayuran lain dengan memperhatikan keberlangsungan dukungan lingkungan.

Rumusan Masalah

Perkembangan dan produksi tanaman tomat sangat bergantung pada ketersediaan hara di media tanam seperti media tanah dan media air. Banyak faktor yang menyebabkan berubahnya keseimbangan dan jumlah hara esensial yang ada di dalam tanah. Pengikatan hara esensial seperti fosfor oleh mineral liat dan pencucian hara kalium oleh curah hujan yang sangat tinggi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan hara bagi tanaman tomat. Kekurangan dan minimnya ketersediaan hara essensial bagi tanaman tomat akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan serta rendahnya produksi tanaman.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan hara adalah pemupukan (tindakan penambahan hara ke dalam media tanam). Saat ini pemupukan yang dilakukan dalam budidaya tanaman tomat masih belum optimal dan tidak berdasarkan analisis hara tanah. Pemupukan akan lebih baik apabila dilakukan dengan menganalisis jumlah hara yang terkandung di dalam tanah dan kebutuhan optimum tanaman untuk melangsungkan pertumbuhan dengan memberikan maksimum produksi.

Rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis tanah telah banyak diterapkan oleh banyak negara maju. Rekomendasi pemupukan dengan analisis tanah dapat memberikan informasi kebutuhan hara yang optimum untuk tanaman tomat dengan lebih memperhatikan faktor dukungan alam dan ramah lingkungan. Proses rekomendasi ini diawali dengan pembuatan status hara pada lokasi terpilih (metode satu lokasi) atau status hara berasal dari beberapa lokasi (multi lokasi) yang memiliki selang ketersediaan hara yang besar mulai dari terendah sampai tertinggi. Mencocokkan dan memilih metode ekstraksi unsur hara dengan mekanisme dan kebutuhan tanaman tomat dalam mengambil unsur hara terbaik dari dalam tanah merupakan tahapan lanjut pembuatan rekomendasi pemupukan (Uji Korelasi). Metode ekstraksi yang banyak dilakukan untuk uji korelasi di negara maju untuk mengekstrak hara Fosfor dalam tanah antara lain: Bray I, Bray II, Mehlich I, Mehlich III, Morgan, Truog, HCl 25% dan Olsen; sedangkan hara Kalium terdiri dari: NH4OAc 1M pH 7, NH4OAc 1M pH 4,8 , Morgan Vanema, Mehlich I, Mehlich III,

dikalibrasikan dengan hasil panen tanaman tomat untuk menentukan dosis pupuk optimum (Uji Kalibrasi).

Uji tanah menggunakan single-nutrient soil analysis telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1970, namun karena keterbatasan dana penelitian, proses keberlanjutan uji tanah ini tidak pernah dilakukan secara berkesinambungan untuk membangun kriteria suatu rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi dan sesuai daya dukung lingkungan (Al-Jabri 2007a). Beberapa penelitian korelasi uji P tanah telah dilakukan pada tanaman padi (Nursyamsi et al. 1993), dan jagung (Kasno et al. 2001) akan tetapi belum pernah dilakukan untuk komoditas hortikultura secara keseluruhan khususnya tanaman tomat.

Rekomendasi pemupukan tanaman tomat oleh suatu organisasi internasional (IFA 1999), menyatakan bahwa kebutuhan pupuk untuk tanaman tomat dengan hasil sedang 40 - 50 ton ha-1 memerlukan pupuk sebanyak 20 - 40 P2O5 kg ha-1 dan 150 -

300 K20 kg ha-1, sedangkan hasil tomat yang tinggi 100 ton ha-1 memerlukan pupuk

sebanyak 100 - 200 P2O5 kg ha-1 dan 600 - 1.000 K20 kg ha-1. Rekomendasi ini tidak

menjelaskan kapan dosis 100 P2O5 kg ha-1 dan kapan dosis 200 P2O5 kg ha-1 dapat

digunakan, serta rekomendasi tersebut tidak mencantumkan jenis tanah dan status hara tanah. Rekomendasi seperti ini sering ditemukan dalam aplikasi pupuk untuk suatu tanaman. Pemberian pupuk harus sesuai dengan kondisi hara tanah dan kebutuhan tanaman, sehingga metode uji tanah merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam pembuatan recomendasi pemupukan tersebut.

Tujuan dan Kagunaan Penelitian

Tujuan

Tujuan umum penelitian ini adalah:

Menetapkan dasar rekomendasi pemupukan P dan K pada tanaman tomat yang rasional untuk mendukung budidaya tanaman tomat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan:

1. Mendapatkan metode pengekstrak hara P dan K tanah yang terbaik untuk tanaman tomat di Inceptisols.

2. Menentukan kelas status ketersediaan hara P dan K tanah untuk tanaman tomat yang dibudidayakan di Inceptisols.

3. Menyusun rekomendasi dosis P dan K untuk tanaman tomat pada setiap kategori kelas ketersediaan hara P dan K Inceptisols.

Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberi dasar penetapan dosis rekomendasi pemupukan hara fosfor dan kalium berdasarkan analisis tanah pada budidaya tanaman tomat di Inceptisols.

Kerangka Pemikiran

sesuai dengan dosis anjuran yang berakibat akan mempercepat terjadinya degradasi lahan dan kerusakan lingkungan.

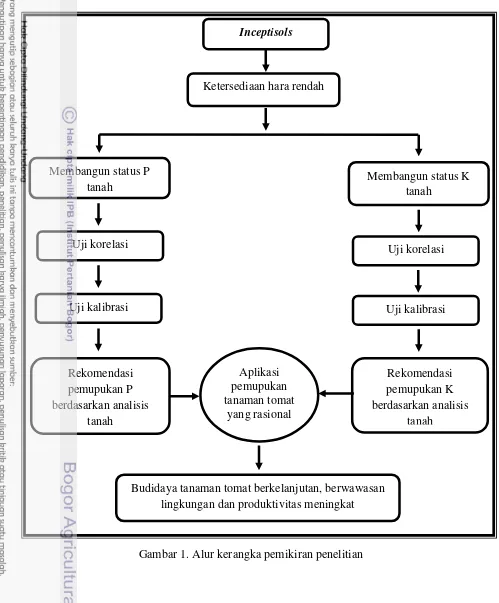

Pada kondisi lain, penggunaan pupuk anorganik dengan dosis yang sesuai dengan anjuran untuk budidaya tanaman tomat sangat diperlukan. Pupuk anorganik dibutuhkan untuk menunjang asupan nutrisi/hara, ketahanan dan produksi tanaman tomat. Aplikasi pupuk anorganik dengan dosis sesuai kebutuhan tanaman tidak akan menimbulkan polusi lingkungan sekitar. Namun sejauh ini, penelitian dan penerapan pemupukan pada tanaman tomat yang sesuai dengan rekomendasi berdasarkan uji tanah masih belum ada dan belum cukup lengkap. Melalui penelitian ini, akan disusun suatu kriteria rekomendasi pemupukan berdasarkan tahapan uji tanah khususnya bagi unsur hara esensial seperti fosfor dan kalium (Gambar 1). Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan ialah: analisis unsur kimia dan kandungan hara di tanah, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat terhadap pengaruh berbagai tingkatan kandungan unsur hara esensial P dan K (uji korelasi), dan hubungan soil index dengan respon tanaman (uji kalibrasi), serta rekomendasi bagi penerapan pada usahatani tanaman tomat pada lokasi dan waktu tertentu.

Hipotesis

Penelitian ini akan menjawab beberapa hipotesis antara lain

1. Kondisi status hara P dan K tanah yang bervariasi akan menghasilkan respon tanaman tomat yang berbeda.

2. Setiap metode pengekstrak pada uji korelasi mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mengekstrak hara P dan K yang larut.

3. Terdapat metode pengekstrak terbaik untuk mengekstrak hara P dan K yang larut.

Gambar 1. Alur kerangka pemikiran penelitian

Inceptisols

Membangun status K tanah

Ketersediaan hara rendah

Uji korelasi

Uji kalibrasi

Aplikasi pemupukan tanaman tomat

yang rasional Membangun status P

tanah

Uji korelasi

Uji kalibrasi

Rekomendasi pemupukan K berdasarkan analisis

tanah Rekomendasi

pemupukan P berdasarkan analisis

tanah

TINJUAN PUSTAKA

Tomat dan Syarat Tumbuh

Sayuran merupakan salah satu tanaman hortikultura. Berdasarkan bagian tanaman yang dipanen, sayuran dapat dibagi atas sayuran daun, bunga, buah, dan umbi. Tanaman sayuran yang dipanen pada bagian daun antara lain sawi, selada, kangkung, bayam dan kailan. Tanaman sayuran buah antara lain tomat, cabai, timun, terung, dan kacang panjang. Tanaman sayuran bunga antara lain brokoli dan kol bunga. Tanaman sayuran umbi antara lain kentang, lobak dan wortel. Berdasarkan karakter ekosistem tumbuh tanaman dan berdasarkan tinggi tempat (altitude), sayuran terbagi atas sayuran dataran rendah (lahan kering dan lahan rawa) dan sayuran dataran tinggi. Sayuran yang termasuk cocok dibudidayakan di dataran tinggi adalah kentang, wortel, buncis serta sebagian besar jenis tomat dan cabai. Di dataran rendah sayuran yang biasa diusahakan antara lain kangkung, bayam, tomat, cabai, kacang panjang, dan timun (Departemen Pertanian 2001).

Salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi saat ini dan merupakan sayuran yang paling banyak dibudidaya oleh petani mulai awal abad-19 adalah tomat (Cooperative Extension Service Vegetarian 2001). Tomat juga merupakan komoditas sayuran buah yang penting di Indonesia karena banyak dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk konsumsi segar atau sebagai makanan olahan (Purwanto 2005). Tomat mempunyai nilai ekonomis tinggi, karena sangat digemari dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Buah tomat merupakan komoditas multiguna, berfungsi sebagai sayuran, bumbu masak, buah meja, penambah nafsu makan, minuman, bahan pewarna makanan, sampai kepada bahan kosmetik dan obat-obatan (Balai Penelitian Sayuran 2009).

2007). Pola tanam juga dapat dilakukan dengan sistem agroforestri, yang akan memberikan keuntungan seperti: mencegah degradasi lahan, menurunkan intensitas serangan hama dan penyakit, penurunan resiko gagal panen dan kerugian ekonomis karena adanya diversifikasi usahatani, memberikan interaksi positif pada lingkungan, meningkatkan produksi tanaman pohon, serta peningkatan pengikat karbon dan hara tanah (Manurung et al. 2008).

Budidaya tomat memerlukan penggunaan input yang optimum dan berskala ekonomis menguntungkan seperti penggunaan varietas unggul, benih bermutu, pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, dan proses panen/pasca panen yang lebih baik (Izhar et al. 2008). Tanaman tomat dapat beradaptasi luas mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, tergantung dari varietas yang digunakan. Berdasarkan jenis tanah, daerah pertanaman tomat yang paling luas adalah pada tanah Inceptisols (31,93%), Andisol (27,59%) dan Alluvial (13,75%). Di Indonesia tanaman tomat banyak diusahakan sebagai tanaman pekarangan ataupun tujuan komersil (Balai Penelitian Sayuran 2009).

Tomat dapat dibudidayakan dengan sistem hidroponik dan di lapangan dengan mengaplikasikan komponen teknologi yang berbeda (Susila 2006). Sistem hidroponik masih jarang dilakukan oleh petani di Indonesia, sehingga penanaman di hamparan lahan merupakan budidaya tomat yang biasa dilakukan oleh petani. Saat ini rata-rata produksi tomat di dataran rendah umumnya masih sangat rendah, yaitu ± 6,0 ton ha-1. Produksi tomat di dataran tinggi dapat mencapai 26,6 ton ha-1, sedangkan potensi hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dapat mencapai > 60 ton ha-1 (Balai Penelitian Sayuran 2009).

mengakibatkan kerugian sampai 100%. Penyakit layu bakteri (Ralstonia solanacearum) menyerang tanaman muda sampai dewasa terutama di dataran rendah. Penyakit ini dapat menurunkan produksi sampai 75%. Hama yang sering menyerang tomat khususnya saat musim kemarau antara lain: ulat tanah (Agrotis ipsilon), lalat buah (Bactrocera Spp), ulat buah tomat (Helicoverpa armigera), dan beberapa hama lainnya (Balai Penelitian Tanaman Sayuran 2009). Menurut Giller et al. (2006), selain kondisi kesuburan tanah yang buruk, lemahnya adaptasi teknologi budidaya, kurang tersebarnya teknologi hasil penelitian dan pengkajian teknik budidaya di tingkat petani merupakan penyebab rendahnya produksi hasil pertanian.

Tanaman tomat yang telah ditaman sesuai dengan teknologi budidaya yang baik biasanya pertama kali siap panen pada umur 75 hari setelah pindah tanam atau 90 hari setelah semai dan tergantung varietas. Panen selanjutnya dapat dilakukan 3 - 5 hari seterusnya sampai habis. Buah yang dipasarkan dalam jarak yang dekat dapat dipanen pada tingkat kematangan 75% (turning) dengan warna buah hijau-kuning kemerahan, sedangkan untuk jarak pemasaran yang jauh panen dilakukan pada tingkat kematangan 50% (breakers) dengan warna buah hijau kekuningan dan warna merah tidak lebih dari 10% di permukaan buah (Qin et al. 2012).

Cara panen tomat dilakukan dengan dipetik dan menyertakan tangkai buah. Buah tomat yang akan dipasarkan dimasukan ke keranjang lalu disortasi untuk penggepakan dan didistribusi ke konsumen. Sortasi buah tomat yang dipasarkan dibagi menjadi beberapa standar mutu menurut SNI 01-3162-1992, yaitu: ukuran “A”

atau besar dengan buah lebih berat dari 150 g per buah, ukuran “B” atau sedang

Inceptisols di Indonesia

Luas daratan Indonesia sekitar 190 juta ha, memiliki sifat dan kondisi tanah serta agroklimat yang sangat beragam. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya lahan yang baik memerlukan pengetahuan dan informasi yang akurat tentang karakteristik masing-masing jenis tanah (Adimihardja et al. 2000). Berdasarkan sistem klasifikasi tanah, terdapat 10 ordo tanah yaitu: Inceptisols, Histosols, Entisols, Vertisols, Andisols, Alfisols, Mollisols, Ultisols, Oxisols dan Spodosols (Subagyo et al. 2000).

Inceptisols (inceptum, beginning, tanah mulai berkembang) terluas penyebarannya di Indonesia, mencapai 70.520.000 ha atau 37,5% dari total tanah keseluruhan. Inceptisols merupakan tanah pertanian utama di Indonesia karena terbentuk dari semua bahan/batuan induk tanah (kecuali bahan organik) dan pada banyak posisi geomorfik yang berbeda mulai dari dataran pantai sampai dengan pegunungan dan perbukitan (Subagyo et al. 2000).

Inceptisols tergolong tanah muda, sifat tanahnya bervariasi tergantung bahan induknya, tektur halus, sangat masam sampai netral (tergantung sifat bahan asal dan keadaan lingkungan), penampang tanah dangkal dan berbatu serta kandungan aluminum yang tinggi (Hidayat et al. 2000).

Sebagian besar Inceptisols memiliki kandungan butiran berliat besar dengan kandungan liat cukup tinggi (35-78%), sebagian termasuk berlempung halus dengan kandungan liat lebih rendah (18-35%), reaksi tanah dengan pH (4,6 – 6,8), C/N ratio (sedang), P-potensial dari rendah sampai tinggi, K-potensial (sangat rendah-sedang), kandungan P2O5 biasanya lebih tinggi dari kandungan K2O, Kapasitas tukar

Udepts. Tanaman tomat diusahakan terluas di lahan Inceptisols, mencapai 31,93% dari luas pertanaman di seluruh jenis lahan (Pusat Penelitian Tanah 2000).

Menurut Pusat Penelitian Tanah (2000), ciri-ciri Inceptisols:

1. Apabila sudah memiliki salah satu horizon pedogenik seperti kambik, dan memiliki salah satu epippedon seperti histik.

2. Tanah yang mulai berkembang tetapi belum matang (immature soils) yang ditandai oleh perkembangan profil yang lebih lemah, bahan induk resistem terhadap hancuran iklim, bahan induk abu vulkan, dan permukaan geomorfik muda.

3. Di dataran rendah, tanah terbentuk pada landform marin seperti dataran pasang surut dan wilayah delta, landform alluvial meluputi wilayah daerah aliran sungai dan rawa, dan landform vulkan di wilayah perbukitan dan dataran tinggi.

4. Daerah penyebaran tanah jenis ini: Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sebagian besar tanah ini ditanami palawija (Jawa) dan hutan/semak belukar (Sumatera dan Kalimantan)

Hara bagi Tanaman

Tanah merupakan sumber alami utama yang menyediakan faktor-faktor eksternal pengontrol pertumbuhan seperti udara, air dan hara (Marschner 1995). Pada wilayah tropis dan negara berkembang, informasi kualitas tanah yang baik yang memiliki kecukupan hara terfokus untuk mengatasi stabilitas ketahanan pangan, mengatasi kemiskinan di pedesaan dan pencegahan degradasi ekosistem (Sanchez et al. 2003)

Hara esensial dapat digolongkan ke dalam hara-hara makro, mikro dan unsur bermanfaat (Idris 1996).

Hara makro dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: non mineral dan mineral. Hara non mineral terdiri atas karbon, hidrogen dan oksigen yang diperoleh tanaman dari atmosfir dan air. Hara mineral terdiri atas nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, sedangkan hara makro lain kalsium, magnesium, dan sulfur pada umumnya digunakan dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan hara nitrogen, fosfor dan kalium (Johnson et al. 1984). Hara mikro seperti besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum dan klorida digunakan dalam jumlah sangat sedikit. Beneficial elements/ unsur menguntungkan merupakan hara yang keesensialannya tidak berlaku umum, hanya pada tumbuhan tertentu saja yaitu natrium, cobalt, vanadium, iodium (Bennet 1996).

Hara dalam tanah dapat diserap oleh tanaman hanya dalam bentuk-bentuk tertentu saja. Umumnya unsur hara terdapat dalam dua macam keadaan (1) persenyawaan kompleks dan sukar larut, (2) bentuk sederhana, larut dalam air tanah dan mudah tersedia untuk tanaman (Buckman dan Brady 1982). Hara yang diserap oleh tanaman akan berperan dalam berbagai aktivitas metabolisme (Balighar dan Duncan 1990).

Fosfor dalam Tanah dan Tanaman

Secara garis besar fosfor (P) dibedakan atas P anorganik dan P organik. Kandungan P anorganik di dalam tanah mineral selalu lebih tinggi dibanding P organik. Meskipun demikian pada lapisan olah, kadar P organik pada tanah mineral selalu lebih tinggi, karena adanya penimbunan bahan organik. P yang diserap tanaman berasal dari P larutan tanah dan erat sekali hubungannya dengan pertumbuhan tanaman (Susila 2002).

Bentuk unsur hara fosfor dalam tanah yang lebih komplek dan kurang aktif adalah Apatit, sumber batuan asli, terikat oleh Ca, Fe dan Al serta dalam bentuk organi seperti fitin dan asam nukleat. Beberapa bentuk sederhana hara P dalam tanah seperti P dalam bentuk ortofosfat primer (H2PO4-) dan sebagian kecil dalam bentuk

ion HPO4= (Buckman dan Brady 1982).

Sumber cadangan P banyak terdapat dalam kerak bumi. Hampir semua senyawa P yang dijumpai di alam, rendah daya larutnya. Fosfor alami dalam tanah mineral jumlahnya sedikit dan ketersediaannya bagi tanaman rendah, sehingga perlu tambahan dari luar melalui pemupukan. Umumnya ketersediaan P menurun di bawah pH 5,5 karena terfiksasi oleh Al, Fe, hidroksida dan liat. Di atas pH 7,0 P difiksasi oleh Ca dan Mg (Brady 1990). Fosfor dalam bentuk organik terdapat dalam tumbuhan hidup dan hasil pelapukan binatang atau tumbuhan mati. Fosfor dalam bentuk organik terdiri atas asam nukleat dan fosfolipid (Bennet 1996).

Tanaman biasanya mengabsorpsi fosfat dalam bentuk ion ortofosfat primer (H2PO4-) dan sebagian kecil dalam bentuk ion HPO4=. Setelah diserap tanaman, fosfat

(dalam bentuk H2PO4-) akan berada dalam bentuk fosfat anorganik (Pi) atau dalam

bentuk ester dengan kelompok hidroksil membentuk ikatan karbon (C-O-P) ester fosfat (gula fosfat) atau bergabung dengan fosfat lain membentuk ikatan pirofosfat yang kaya akan energi P-P misalnya ATP (Widjaya-Adhi 1993; Syers et al. 2008).

secara umum melalui sistem difusi dan tergantung oleh jerapan tanah, kelembaban tanah dan kapasitas serap P (Du et al. 2006).

Pada era tahun 1950 -1980 penggunaan pupuk P berkembang sangat pesat di seluruh dunia, hal ini terjadi sejalan dengan berkembangnya varietas hibrida yang membutuhkan konsumsi hara yang besar dan upaya mendapatkan produksi maksimum (Valkama et al. 2009).

Aplikasi pupuk P berlebihan akan mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan terjadi akumulasi unsur hara P dalam tanah yang memberi pengaruh negatif bagi tanaman dan lingkungan (Watanabe et al. 2005). Saat ini produksi tanaman sangat tergantung dengan unsur hara P dan penggunaannya telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan awal abad-20 (Dobermann 2007). Aplikasi pemupukan P pada tanaman tomat di Indonesia sangat bervariasi dengan kisaran 71 - 600 P2O5 kg ha-1 (Susila,

2011).

Perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan penggunaan pupuk berdasarkan kondisi biofisik spesifik lokasi, menyebabkan aplikasi pemupukan telah lebih baik di tingkat petani. Saat ini, tujuan utama pengelolaan unsur hara P bertujuan untuk mengoptimalkan produksi tanaman dengan meminimumkan kehilangan unsur hara P dari dalam tanah (Juang et al. 2002).

Fosfor berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, penyimpanan energi, transfer energi, pembelahan dan perbesaran sel serta berperan dalam pertumbuhan akar dan pucuk tanaman (Rochayati et al. 1999). Fungsi utama P dalam tanaman adalah penyusun DNA dan RNA, menyimpan dan mentransfer energi dalam bentuk ADP dan ATP. Energi diperoleh dari fotosintesis dan metabolisme karbohidrat yang disimpan dalam campuran fosfat untuk digunakan dalam proses-proses pertumbuhan dan produksi (Lukman 2010).

Kalium dalam Tanah dan Tanaman

almunium silikat seperti lempung terutama Illit (Buckman dan Brady 1982), (3) Kalium dapat dipertukarkan seperti ion kalium yang diadsorbsi komplek koloida dan garam kalium seperti sulfat atau karbonat, serta (4) Kalium dalam larutan. Berdasarkan ketersediaannya bagi tanaman, kalium dapat digolongkan ke dalam: (a) Kalium relatif tidak tersedia seperti pada No. 1 dan No. 2, (b) Kalium lambat tersedia seperti pada No. 3, dan (c) Kalium segera tersedia seperti pada No. 4 (Moody dan Bell 2006; Al Jabri 2007b).

Kalium dalam mineral primer merupakan kalium yang relatif tidak tersedia bagi tanaman. Sebagian besar kalium yaitu sekitar 90% - 98 % total K atau sekitar 5.000 - 25.000 ppm K yang ada di dalam tanah terdapat dalam bentuk relatif tidak tersedia bagi tanaman (Ismunadji 1989). Kalium ini sebagai komponen struktur kristal mineral seperti K-feldspar dan mika. Mineral ini sedikit tahan terhadap perubahan iklim dan mensuplai sejumlah kecil kalium selama satu musim tanam (Alley dan Vanlauwe 2009).

Kalium yang terfiksasi pada mineral sekunder merupakan kalium yang lambat tersedia. Jumlahnya sekitar 1% - 10 % total K atau sekitar 50 - 750 ppm K yang terdapat dalam tanah. Kation K pada umumnya terfiksasi pada mineral liat 2:1 antara lembar silikat pada antar lapisan dan terfiksasi sangat kuat pada kondisi kekurangan air (Liu et al. 1997). Kalium dalam bentuk terfiksasi ini tidak segera tersedia bagi tanaman, tetapi berada dalam bentuk keseimbangan dengan bentuk tersedia dan selanjutnya merupakan cadangan dalam bentuk kalium lambat tersedia (Helmke dan Sparks 1996).

berkorelasi dengan penyerapan dan produksi tanaman, tetapi tidak semua K yang terdapat dalam larutan dapat diambil oleh tanaman tergantung kepada daya jerap permukaan tanah.

Pupuk K diaplikasikan pada tanah akan terjadi penambahan hara K yang dapat dipertukarkan dan yang terikat. K dapat berpindah dari larutan tanah akibat penyerapan akar. Apabila konsentrasi anion meningkat dalam larutan tanah, kadar K juga meningkat. Walaupun keseimbangan Ca dan Mg terhadap K dalam tanaman sangat penting, penyerapan K tidak secara nyata dipengaruhi oleh kadar Ca tanah, karena Ca diserap tanaman melalui aliran massa, sedangkan K umumnya melalui difusi. Namun, konsentrasi K yang tinggi akan menghambat serapan Mg dan Ca sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi Mg dan Ca pada tanaman (Leiwakabessy dan Sutandi 2004). Saat ini aplikasi pemupukan K pada tanaman tomat di Indonesia sangat bervariasi dengan kisaran 50 K2O kg ha-1 - 590 K2O kg ha-1 (Susila, 2011).

Tanaman menyerap kalium dalam bentuk ion K+. Pengangkutan K dari larutan tanah ke akar tanaman terutama melalui difusi dan aliran massa. Hanya sebagian kecil (6 % - 10 %) dari total kalium yang diperlukan tanaman diserap melalui kontak langsung antara akar dengan partikel tanah (Du et al. 2006). Jumlah K tersedia yang tinggi dalam larutan tanah atau permukaan liat menyebabkan tanaman dapat menyerap kalium di atas kebutuhan normal yang dikenal dengan istilah luxury consumption (konsumsi berlebihan).

Kalium memegang peranan relatif banyak dan penting pada pertumbuhan dan perkembangan tananam seperti proses membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh kandungan CO2 dan proses fotosintesis (Masdar 2003), proses

Uji Tanah dan Peranannya

Secara umum uji tanah didefinisikan sebagai pengukuran sifat fisik tanah dan kimia tanah. Sifat fisika tanah yang terpenting adalah solum, tekstur, struktur, kadar air tanah, drainase dan porositas tanah. Sifat kimia tanah yang penting antara lain kadar unsur hara tanah, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) tanah, kejenuhan basa (KB), dan kemasaman (Al dan H) yang dapat dipertukarkan (Dahnke dan Olson 1990).

Uji tanah didefinisikan secara terbatas sebagai suatu kegiatan analisis kimia yang sederhana, cepat, murah, tepat, dan dapat diulang untuk menduga ketersediaan hara tertentu dalam tanah (Peck dan Soltanpour 1990; Widjaya-Adhi 1993). Uji tanah

pada mulanya dikembangkan untuk memprediksi kebutuhan hara “immobile” pada tanaman utama, dengan perhatian terhadap pengujian dan rekomendasi unsur P dan K. Saat ini uji tanah dianalisis sebelum musim tanam dimulai, dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman dengan memonitor kandungan hara dalam tanah selama pertumbuhan tanaman, untuk menghitung keperluan hara yang harus ditambahkan dan untuk mengevaluasi dampak pemupukan terhadap lingkungan (Widjaja-Adhi 1995; Bolland 2007). Uji tanah pada umumnya digunakan untuk menghitung kandungan dan dosis hara tanah yang berguna untuk mengoptimumkan aplikasi dosis pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman tertentu (Mendoza et al. 2009).

Program uji tanah di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Oetit Koswara dari Institut Pertanian Bogor dan diasosiasikan kepada universitas dan lembaga penelitian oleh tenaga ahli dari MUCIA tahun 1971. Program tersebut dilanjutkan oleh Pusat Penelitian Tanah yang telah merintis melakukan juga penelitian uji tanah seperti uji korelasi dan kalibrasi untuk komoditas tanaman pangan (Setyorini et al. 2003).

dengan skala selang yang luas. Aplikasi seperti ini kurang optimal bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman karena tidak mempertimbangkan ketersediaan hara yang ada di dalam tanah (Al Jabri, 2007a).

Uji tanah bertujuan: (1) menetapkan dengan teliti status ketersediaan hara dalam tanah, (2) menunjukkan dengan jelas adanya defisiensi atau keracunan untuk berbagai tanaman, (3) membentuk suatu dasar penyusunan rekomendasi pemupukan, dan (4) menyajikan hasil uji tanah dalam bentuk yang memungkinkan suatu evaluasi ekonomi dari rekomendasi yang dianjurkan (Peck dan Soltanpour 1990; Widjaya-Adhi 1993). Menurut Maguire dan Sims (2002), uji tanah dilakukan mulai dari identifikasi hara tanah, melakukan interpretasi, evaluasi dan rekomendasi pemupukan serta perubahannya berdasarkan analisis kimia.

Tahapan kegiatan uji tanah meliputi: tahap ke-1 pengambilan contoh tanah yang benar dan dapat mewakili lokasi yang diminta rekomendasinya, tahap ke-2 analisis kimia di laboratorium dengan mengunakan metode yang tepat dan teruji, tahap ke-3 interpretasi hasil analisis dan tahap ke-4 rekomendasi pemupukan (Widjaya-Adhi 1995; Sabiham 1995). Tahap ke-2 biasanya dilakukan berdasarkan uji korelasi, sedangkan tahapan ke-3 dan ke-4 berdasarkan hasil penelitian uji kalibrasi di lapangan. Nilai uji tanah tidak akan berarti apabila tidak ada hasil penelitian korelasi dan kalibrasi uji tanah (Evan 1987; Dahnke dan Olson 1990). Menurut Setyorini et al. (2003), penelitian pembinaan uji tanah terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) survei karakterisasi tanah; (2) penjajakan hara tanah; (3) korelasi uji tanah; (4) penelitian kalibrasi uji tanah; dan (5) penyusunan rekomendasi pemupukan.

Umumnya metode analisis hara tanah di Indonesia masih menggunakan pelarut single nutrient soil analysis, karena keterbatasan biaya, sedangkan di negara maju uji tanah telah menggunakan multi nutrient soil analysis (Al Jabri, 2007a). Kedua metode uji tanah ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu metode uji korelasi, uji kalibrasi dan pembuatan rekomendasi pemupukan. Melalui tahapan uji tersebut akan didapatkan uraian informasi akan kebutuhan unsur hara tanaman khususnya sayuran pada waktu dan tempat tertentu (Haden et al. 2007).

Kondisi saat ini, data dasar status hara khususnya P dan K di sentra produksi tanaman sayuran khususnya di dataran rendah lahan kering belum tersedia. Data tersebut sangat diperlukan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi penggunaan pupuk. Selama ini rekomendasi penggunaan pupuk diperoleh dari percobaan dosis pupuk dan bukan didasarkan pada analisis hara tanah yang bersangkutan dan respons tanaman terhadap penggunaan pupuk sehingga hasil yang diperoleh tidak komprehensif (Susila et al. 2010).

Uji tanah umumnya diterapkan pada analisis unsur hara esensial bagi tanaman khususnya sayuran seperti Fosfor (P) dan Kalium (K). Kedua unsur hara ini sangat berperan penting dalam proses metabolisme dan fisiologi tanaman (Du Zhenyu et al. 2006). Defisiensi kedua unsur hara ini akan berakibat rendahnya produktivitas tanaman (Redel et al. 2007). Melalui mekanisme uji tanah Aulakh et al. (2003), menginformasikan bahwa terjadi peningkatan Olsen-P tanah sampai 58 kg P ha-1 dan total P tanah meningkat sebesar 410 kg P ha-1 setelah pengunaan pupuk selama 8 tahun di India. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan pada masa yang akan datang. Uji tanah dapat mencegah terjadinya kondisi ekstrim seperti kelebihan, kehilangan dan kekurangan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman, sehingga pertumbuhan optimum tanaman akan terpenuhi (Maguire dan Sims, 2002).

Korelasi dan Kalibrasi Uji Tanah

tanaman semusim pengambilan sampel tanah biasanya dilakukan pada lapisan tanah atas (top soil) sekitar 0 – 20 cm dari permukaan tanah, sedangkan untuk tanaman tahunan dapat dilakukan dengan analisis tambahan bagian subsoil tanah (> 20 cm) di sekitar perakaran tanaman (Kidder 1993).

Nilai uji tanah tidak akan berarti apabila tidak diawali oleh penelitian korelasi uji tanah (Evan 1987; Susila et al. 2010). Uji korelasi dapat dilakukan di dalam rumah kaca dengan media tanam berasal dari lahan yang memiliki kandungan hara tanah bervariasi mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi.

Prinsip uji korelasi tanah adalah penggunaan bahan kimia dengan konsentrasi rendah yang dapat mengekstrak unsur hara tertentu yang dikehendaki dan dibutuhkan tanaman (Johnson et al. 1984). Uji korelasi yang baik adalah dasar dari desain prosedur uji tanah secara keseluruhan yang dapat menghemat waktu dan energi, serta hasil yang dapat dipercaya (Peck dan Soltanpour 1990; Horta dan Torrent 2007).

Unsur hara tertentu yang dibutuhkan tanaman dapat berkorelasi dengan serapan hara oleh tanaman, pertumbuhan tanaman dan akhirnya berpengaruh secara langsung dengan produksi tanaman (Warncke et al. 2004). Kettering dan Barley (2010) menyatakan bahwa “Agronomic Soil Test” merupakan salah satu pendekatan analisis tanah yang berkembang pada awal tahun 2000. Pendekatan ini merupakan upaya pembuatan rekomendasi pemupukan yang lebih terfokus pada respon hasil tanaman (produksi relatif). Uji korelasi dan uji kalibrasi dihubungkan langsung dengan performa agronomi perkembangan, pertumbuhan dan hasil tanaman sehingga pendekatan ini cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan pendekatan lainnya.

Hasil uji tanah akan merefleksikan hubungan antara produksi tanaman dengan pemberian pupuk, serta menentukan jumlah pupuk yang dibutuhkan pada kedua pengujian yaitu kalibrasi dan korelasi tanaman tertentu. Pada penelitian uji tanah yang menggunakan falsafah pemupukan Crop Sufficiency Levels, uji korelasi dan uji kalibrasi lebih dihubungkan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman (Hochmuth dan Hanlon 2010).

metode ekstraksi yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan tahapan dosis fosfor tanah di Indonesia ialah Bray II, Truog, Bray I, Mehlich I dan Morgan Wolf. Terdapat perbedaan tingkatan kekuatan daya ekstraksi dari ke lima metode yang digunakan untuk uji tanah. Metode ekstraksi dengan asam kuat tidak menjamin merupakan metode terbaik dalam mengekstrak fosfor tanah. Herlihy dan Mc Carthy (2006) melakukan penelitian menganalisis hara P tanah di Inceptisols mengunakan berbagai metode ekstraksi seperti Mehlich III, Morgan, Olsen, Bray, CaCl2,

Lactac-acetat dan Risin.

Analisis kimia untuk uji korelasi berbeda dengan analisis kimia total yang biasanya menggunakan asam kuat. Uji korelasi tanah hanya menggunakan larutan ekstraksi asam encer yang sifatnya selektif, dimana pelarut tersebut hanya mengekstrak bentuk unsur-unsur hara tertentu dalam bentuk tersedia bagi tanaman. Unsur dalam bentuk ini umumnya berupa ion dalam larutan yang tidak terikat, terikat lemah dan immobil namun mudah dilepas (Setyorini et al. 2003).

Uji tanah melibatkan bahan-bahan kimia dengan konsentrasi rendah agar unsur yang terekstrak sesuai dengan kebutuhan hara tanaman, sehingga prinsip pentahapan prosedur uji tanah dirancang untuk meminimalkan waktu dan tenaga ekstraksi, namun memperoleh hasil yang lebih teliti (Peck dan Soltanpour 1990).

Metode ekstraksi hara fosfor yang biasa digunakan untuk tanah-tanah masam adalah: larutan HCl 25% (nisbah 1:5), Bray I (HCl 0,025 N + NH4F 0,03 N; nisbah

1:7), Bray II (NH4F 0,03 N + HCl 0,10 N), Truog [HCl 0,10 N + (NH4)2SO4 0,025 N;

pH 3; nisbah 1:100), Mehlich I (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M), dan Morgan Wolf

(NaC2H2H3O2.3H2O 1 M; pH 4.8). Untuk tanah alkalin (basa) antara lain Olsen

(NaHCO3 0,5 N; pH 8,5; nisbah 1:12) dan Colwell (Al Jabri, 2007a; Horta dan

Torrent, 2007; Guerin et al. 2007).

Metode ekstraksi kalium yang biasa digunakan adalah: larutan K-HNO3; pH

7, larutan HCl 25% (nisbah 1:5), larutan NaHCO3 0,5 M, Bray I (HCl 0,025 N +

NH4F 0,03 N; nisbah 1:7), Bray II (NH4F 0,03 N+ HCl 0,10 N), Truog [HCl 0,10 N +

(NH4)2SO4 0,025 N; pH 3; nisbah 1:100), Mehlich I (HCl 0,05 M +H2SO4 0,0125 M),

antara lain Olsen (NaHCO3 0,5 N; pH 8,5; nisbah 1:12), NH4-asetat pH 7 dan larutan

NH4OAc 1 N; pH 7 (Moody dan Bell, 2006; Al Jabri, 2007a).

Metode uji tanah yang digunakan secara umum di negara bagian Amerika Serikat ialah menggunakan pengekstrak asam ganda. Metode yang dapat digunakan tersebut adalah pengekstrak Mehlich I dan Mehlich III. Metode ini lebih utama digunakan pada tanah pertanian seperti: Ultisols, Inceptisols dan Spodosols (Beck et al. 2004; Haden et al. 2007).

Mehlich I dan Mehlich III dapat digunakan dengan baik untuk menganalisis kandungan P tanah yang berguna bagi pertanian dan tidak membahayakan bagi lingkungan (Maguire dan Sims 2002). Guerin et al. (2007) menambahkan, Mehlich III merupakan metode ektraksi uji tanah terbaik untuk menganalisis hara P tanah untuk beberapa tanaman sayuran yang tumbuh di Histosols negara bagian North Carolina, USA.

Berbagai uji korelasi menggunakan beberapa reaksi sudah dilakukan oleh banyak negara. Uji korelasi untuk mengekstraksi unsur K yang paling umum digunakan adalah NH4OAc 1 M netral, yang menghasilkan analisis yang baik untuk

nilai K-dd (K dapat dipertukarkan). K-dd memiliki korelasi yang cukup baik dengan kemampuan tanah menyediakan unsur K selama musim tanam. Namun metode konvensional ini masih memiliki kelemahan dalam hal mengetahui unsur K yang tidak dapat dipertukarkan, padahal K tersebut berkontribusi banyak terhadap ketersediaan hara tanaman (Evans 1987).

Keberhasilan atau kegagalan suatu program uji tanah sangat tergantung dari jumlah dan kualitas data yang tersedia untuk kalibrasi dan interpretasi hasil uji. Ketidaktepatan interpretasi hasil uji akan berdampak pada tidak tepatnya nilai rekomendasi yang diberikan sehingga mengurangi nilai pelayanan uji tanah (Setyorini et al. 2003).

dengan tujuan melihat respon pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lapangan (Beck et al. 2004; Guerin et al. 2007). Kalibrasi uji tanah merupakan proses mengidentifikasi tingkat kekurangan dan kecukupan hara dan jumlah hara yang akan ditambah jika kurang optimal. Selain itu metode yang digunakan sebaiknya cepat, mudah, murah, otomatis dan biasa digunakan pada jenis tanah yang bermacam-macam (Daniels dan Devender 2008).

Kalibrasi uji tanah dapat dilakukan dengan pendekatan lokasi banyak (multi-lokasi) atau dengan pendekatan lokasi tunggal (Widjaja-adhi 1995; Al Jabri 2007a). Pendekatan multi-lokasi memiliki banyak kelemahan antara lain mahal dan karakteristik penyediaan hara yang berbeda. Penggunaan lokasi tunggal dapat menghindari kedua kelemahan tersebut, namun variasi/keragaman status hara yang diperoleh adalah keragaman buatan. Status hara pada model ini dibuat dengan pemberian pupuk, maka harus dipastikan bahwa reaksi pupuk dengan tanah telah mencapai keseimbangan sehingga hara pupuk telah diubah menjadi hara tanah (Susila 2002).

Dua cara yang digunakan dalam kalibrasi uji tanah yaitu menggunakan kurva kalibrasi nilai uji tanah terhadap persentase produksi tanaman dan menggunakan pengelompokan dengan metode Cate-Nelson. Perbedaan kedua cara ini terletak pada pengelompokan respon tanaman terhadap nilai uji tanah (Leiwakabessy dan Sutandi 2004). Penentuan batas kritis dalam uji kalibrasi adalah dengan menggunakan grafik yang mengandung kurva continue yang menghubungkan antara hasil relatif dengan nilai uji tanah (Dahnke dan Olson 1990).

pada beberapa jenis tanah, tanaman dan selama beberapa tahun (Rochayati et al. 1999).

Kidder (1993) menyatakan bahwa ketersediaan hara dapat dibagi menjadi lima kategori berdasarkan respon hasil relatif seperti: sangat rendah, bila hasil relatifnya < 50%; rendah, bila hasil relatifnya 50 %-75%; sedang, jika hasil relatifnya 75%-100%; dan tinggi, jika hasil relatifnya 100%. Sims et al (2002) menambahkan kategori respon tanaman untuk uji P tanah “rendah” dengan nilai < 25% menunjukkan konsentrasi hara dalam tanah yang tidak cukup untuk pertumbuhan dan

perkembangan tanaman serta panen yang akan rendah, “sedang” antara 26% - 50% memungkinkan tanaman dapat tumbuh namun masih belum cukup untuk

mendapatkan panen yang baik, “optimal” antara 51% - 100% merupakan kisaran hara tanah yang dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan dan hasil tanaman serta tidak

diperlukan penambahan hara dalam jumlah besar, dan “tinggi” (excessive) apabila