ORANG KUAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL

STUDI KASUS: KEKUASAAN POLITIK FUAD AMIN DI

BANGKALAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Ahmad Nurcholis

1111112000006

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

v

ABSTRAK Nama : Ahmad Nurcholis

Prodi : Ilmu Politik

Judul : Orang Kuat Dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasaan Politik Fuad Amin Di Bangkalan

Penelitian ini menitikberatkan pada analisa monopoli kekuasaan politik sebagai impak keberadaan orang kuat lokal, bos lokal, dan oligark lokal. Monopoli kekuasaan politik ini setidaknya melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, yang juga melahirkan bentuk pemerintahan model dinasti yang merupakan upaya elit untuk menempatkan beberapa kroni dan keluarganya di beberapa pos strategis pemerintahan (Leo Agustino). Model pemerintahan dengan kekuasaan yang absolut serta dinasti seperti ini kerapkali mengarah pada perampokan sistemik anggaran negara dan monopoli berbagai sumber ekonomi strategis. Dalam kasus Fuad Amin, penulis juga menemukan relevansi antara aspek orang kuat lokal dengan pondasi awal lahirnya kekuasaan politik yang berdampak pada konstruksi pemerintahan dinasti. Lahirnya dominasi serta kekuasaan politik Fuad Amin, pertama-tama diuntungkan dengan posisinya yang mewarisi modal kultural sebagai elit keturunan kiai terkemuka di satu sisi, serta kedekatannya dengan dunia blater di sisi lain. Selain itu, Fuad juga diuntungkan karena posisinya sebagai pengusaha/oligark lokal dengan kepemilikan harta yang melimpah. Tiga modal kekuatan awal ini tak pelak mempermudah dirinya untuk melenggang maju ke sektor politik formal. Keberhasilan ini juga ditopang oleh kultur masyarakat yang masih memegang teguh budaya patrimornial, sehingga ketergantungan masyarakat kepada kekuatan patron (Fuad Amin) masih sangat kental.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah tambahan pada beberapa literatur yang penulis anggap penting. Hasilnya adalah bahwa kekuasaan politik Fuad Amin menjadi dominan karena tidak adanya lembaga hukum setempat yang independen, yang berani menindak segala penyimpangan yang dilakukan Fuad. Adanya laporan penyelewengan yang dilakukan oleh Fuad Amin, semisal kasus kekerasan terhadap para aktivis dan berbagai kasus korupsi, selalu mentah di meja polisi dan kejaksaan setempat. Kekuasaan politik Fuad semakin bertambah tatkala dirinya berhasil menjadi bupati Bangkalan pada tahun 2003 dan tahun 2008. Dengan mengenyam dua kekuatan, baik formal maupun informal, tampuk dominasi Fuad semakin tak terbendung. Fuad Amin bak raja yang bebas berbuat sekehendak hati dan tanpa kontrol yang tak terbatas. Gambaran ini tercermin dari kekuatan politiknya yang bukan sebatas ada di jejaring internal pemerintahan dan partai politik, tetapi menyebar ke setiap penjuru ormas, institusi pendidikan, dan kelompok-kelompok informal.

vi

KATA PENGANTAR

Proses penyusunan skripsi yang memakan waktu berbulan-bulan ini

penulis akui adalah berkat bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Baik

bantuan berupa saran maupun materil. Untuk itu, penulis patut mengucapkan rasa

terima kasihnya pertama-tama kepada:

1. Prof. Dr. Zulkifli, MA selaku Dekan Fisip UIN Jakarta.

2. Dr. Iding R. Hasan M.si selaku kepala jurusan Ilmu politik.

3. Dr. Chaider S. Bamualim M.A selaku dosen pembimbing.

4. Orang tua yang selalu memotivasi penulis untuk sesegera mungkin

menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh jajaran dosen ilmu politik FISIP UIN Jakarta.

6. Ela, Ima, Ali, Ikbal, Ilham, kawan-kawan angkatan, kawan-kawan

kampung, kawan pondok, kawan PMII, dan

kawan-kawan diskusi, yang namanya tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Terima kasih banyak atas motivasinya, mengutip puisi Sutan Takdir:

“segala kulihat segala membayang, segala kupegang segala

mengenang,” kalian merupakan bagian sejarah kenangan yang tak

terlupakan.

7. Lembaga TII (Transparancy International Indonesia) yang karenanya

penulis mendapatkan beasiswa penelitian dan masukan berharga di

vii

8. Dan terakhir, rasa terima kasih ini khususnya penulis tujukan kepada

seluruh narasumber di Bangkalan. Yang demi keselamatan mereka

tidak bisa penulis sebutkan namanya dengan terang. Narasumber amat

terbuka memberikan informasinya atas data-data yang penulis perlukan

selama berlangsungnya wawancara. Seanjang menetap di Bangkalan,

banyak sekali pengalaman berharga yang penulis dapatkan.

Pengalaman itu kiranya akan selalu penulis ingat dan menjadi

pelajaran bagi perjuangan hidup ke depan. Semoga segala pengorbanan

demi mewujudkan Bangkalan menuju arah yang lebih baik tidak

berakhir sia-sia. Terima kasih untuk semuanya.

Depok, 26 Maret 2016

viii

DAFTAR GAMBAR

ix

DAFTAR BAGAN

Bagan IV.1 Bangunan Dinasti Politik Fuad Amin Periode 2003-2008 ... 100

Bagan IV.2 Bangunan Dinasti Politik Fuad Amin Periode 2008-2013 ... 101

Bagan IV.3 Garis Keturunan Syaikhona Kholil ... 146

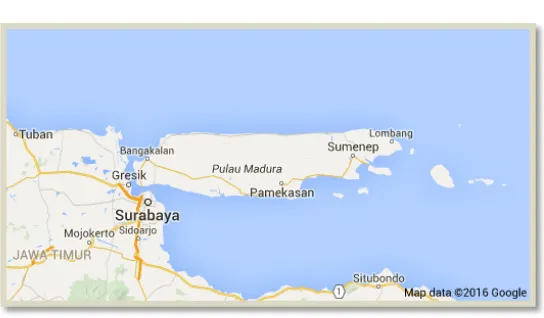

x A. Geografi dan Demografi Pulau Madura ... 57

B. Tinjauan Singkat Kabupaten Bangkalan ... 64

C. Islamisasi dan Simbol Kiai dalam Perspektif Masyarakat Madura ... 67

D. Blater Sebagai Orang Kuat Lokal Madura ... 80

BAB IV DINAMIKA KEKUASAAN POLITIK FUAD AMIN DI BANGKALAN A. Terbentuknya Kekuasaan Politik Fuad Amin... 89

B. Fuad Amin dan Lanskap Orang Kuat Lokal di Bangkalan ... 107

xi

D. Friksi Bani Kholil ... 143

E. Kondisi Civil Society Selama Kepemimpinan Fuad Amin ... 148

F. Kemenangan Fuad Amin di Pilbup 2003 ... 175

G. Kemenangan Fuad Amin di Pilbup 2008 ... 190

H. Jaringan Kiai Fuad Amin... 209

I. Pencalonan Putranya, Makmun Ibnu Fuad ... 218

J. Penjegalan Imam Bukhori Kholil ... 223

K. Oligark Lokal... 243

L. Stagnasi Demokratisasi Parpol di Bangkalan ... 248

M. Intimidasi dan Strategi Ketergantungan Kepala Desa ... 259

N. Modus Korupsi Fuad Amin ... 270

O. Sumber Kekuasaan Fuad Amin ... 277

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 283

B. Saran ... 288

DAFTAR PUSTAKA ... 290

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1998 merupakan tonggak awal proses perubahan sistem politik di Indonesia.

Jika di tahun sebelumnya Indonesia mengalami depolitisasi, maka di tahun

tersebut Indonesia mengalami masa transisi menuju reformasi. Reformasi, dalam

Kamus Merriam Webster didefinisikan sebagai “the act or process of

improving something or someone by removing or correcting faults,

problems, etc.” (Sebuah tindakan atau proses untuk meningkatkan

sesuatu/seseorang dengan menghapus atau memperbaiki kesalahan, masalah, dll).1

Secara kontekstual, perubahan dan perbaikan yang dituntutkan saat itu

adalah terkait dua isu penting, pertama menyangkut soal ekonomi, kedua

menyangkut soal politik. Dalam ekonomi, masyarakat mengharapkan adanya

perbaikan perekonomian; turunnya harga barang pokok, berkurangnya

pengangguran, dan adanya peningkatan kualitas standar hidup mereka. Sedangkan

dalam politik masyarakat mengharapkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai

presiden.

Pada dasarnya, reformasi sedikitnya telah membawa angin segar bagi

kerangka kehidupan baru masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Harapan-harapan akan adanya Indonesia yang lebih baik dan lebih terbuka serta anggapan

bahwa reformasi merupakan simbol era pencerahan, setidaknya telah memberikan

2

sinyal optimisme dan dianggap akan mampu membawa banyak dampak

perubahan. Dua diantara beberapa perubahan yang paling fundamental dari

implikasi lahirnya reformasi ini adalah mulai terbukanya ruang ekspresi publik,

dan tuntutan daerah untuk andil bagian dalam pengelolaan wilayahnya sendiri.

Ikhwal terakhir ini, kita biasa menyebutnya dengan istilah desentralisasi, atau

pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.

Desentralisasi, di era reformasi, tentu merupakan wacana dan terobosan

baru bagi sistem politik kita. Sekalipun undang-undang yang mengatur jalannya

pemerintahan daerah sebetulnya juga pernah mewarnai lanskap perjalanan sejarah

bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan. Terhitung semenjak kolonialisme

sampai berakhirnya rezim orba, setidaknya ada 7 undang-undang yang mengatur

tentang pemerintahan daerah di dalamnya: Decentralisatiewet 1903, Wet op de

Bestuurshervorning (stb 1922/216), Osamuseirei No. 27 tahun 1942, UU No.

1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974.2

Namun, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang terbit pada era

reformasi, lewat implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, memiliki esensi

yang berbeda dari era-era sebelumnya tersebut. Apalagi bila dibandingkan dengan

undang-undang pemerintah daerah pada era Orde Baru (1966-1998), yang

dicitrakan sebagai rezim diktatorial yang sentralistis yang keberadaannya justru

mengkooptasi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk turut serta mengelola

negara.3

2 Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema

Sentralisasi atau Desentralisasi,” Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, (Desember 2012).

3

Kehadiran desentralisasi pasca meletusnya gelombang aksi dan demonstrasi,

merupakan fakta penting yang mesti tidak ditunda lagi saat itu. Setidaknya ia telah

menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang amat urgen. Hal ini mengingat

banyaknya daerah yang mengancam untuk keluar dari barisan NKRI jika hak-hak

politiknya tidak terpenuhi. Sebab, selama berpuluh-puluh tahun, daerah

termarjinalkan. Mereka hanya menjadi penonton bagi kekayaannya sendiri yang

dirampas, dikeruk, dan dieksploitasi oleh pusat. Artinya, pola sentralistik adalah

paradigma satu-satunya yang membingkai hubungan pusat-daerah yang

diaplikasikan secara otoritatif oleh pemerintahan era Soeharto waktu itu.

Di tengah gejolak tuntutan itu, akhirnya UUD No. 22 tahun 1999 mengenai

pemerintahan daerah dirumuskan dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif di

bawah kendali pemerintahan Habibie. Hal ini sedikitnya mampu meredam

instabilitas disintegrasi bangsa kala itu. Di antara beberapa daerah yang menuntut

memisahkan diri waktu itu antara lain: Aceh, Papua, Timor Timur dan Riau –

sekadar menyebutkan.4

Di samping melahirkan konsep desentralisasi – sebagai media antisipasi

gejolak yang terjadi di daerah, reformasi juga telah mencetuskan apa yang kita

kenal dengan kebijakan pemekaran daerah (redistricting)5 dan juga melahirkan

sistem turunannya berupa pilkada langsung. Sekalipun kemunculan sistem pilkada

langsung ini datang agak belakangan.

4 Ibid, h. 7.

5 Istilah redistricting digunakan oleh Leo Agustino untuk membedakan pemahaman terhadap

4

Menurut Leo Agustino, kebijakan redistricting merupakan sebuah upaya

dan usaha dari pemerintah untuk menciptakan tranformasi pelayanan publik yang

lebih komperehensif di masyarakat, agar keberadaan negara benar-benar dirasakan

dan sampai menyentuh masyarakat lapisan bawah – yakni sampai kepada

masyarakat di pelosok daerah terpencil sekalipun. Intinya adalah agar distribusi

kesejahteraan merata. Tidak hanya sebatas dirasakan oleh masyarakat kota.6

Sedangkan adanya mekanisme pilkada langsung merupakan sebuah manifestasi

yang menggambarkan terwujudnya masyarakat merdeka. Masyarakat yang bebas

menentukan siapa saja pemimpin yang pantas bagi mereka.7 Upaya ini dilakukan

dan ada sebagai wahana pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan

urusan-urusan negara, pembalikan logika orde baru yang bertubi-tubi mengalienasi

masyarakat dari negara.

Secara diametral, tambah Leo, ada dua faktor; dampak positif dan negatif

yang saling berhadap-hadapan sewaktu munculnya konsep otonomi daerah

(desentraliasasi) di satu sisi dan redistricting (pemekaran jabatan ke daerah) di sisi

lain.8 Dan penulis yakin, bahwa konsep turunannya, seperti lahirnya pilkada

langsung - yang juga tidak disertai pendidikan politik yang memadai - juga

menambah daftar kompleksitas serta kesemrawutan di dalam kehidupan politik

kita era reformasi ini. Selain faktor positif yang telah disebutkan di awal tulisan,

seperti hadirnya kebebasan, keadilan yang merata, dan efisiensi pelayanan publik,

konsep sistem politik baru pasca reformasi seperti ini juga setidaknya menyimpan

6 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia

Berbanding Era Sentralisasi (Widya Padjadjaran, 2011), h. 31. 7 Ibid, h. 31.

5

banyak cacat, ambivalen secara bersamaan.9 Maraknya praktik KKN dan

tumbuhnya pemerintahan model dinasti merupakan contoh kecil dari berbagai

dampak negatif yang dihasilkan sistem desentralisasi. Ekses negatif yang paling

menonjol dari proses transisi ini adalah meruaknya praktek oligarki yang

menggurita ke tingkatan lokal. Reformasi nyatanya telah melahirkan “Soeharto”

baru dalam alam yang berbeda. Hal ini terlihat paradoks, karena di satu sisi

reformasi menumbuhkan harapan, tapi di sisi lain ternyata reformasi adalah

bagian penerusan warisan praktek oligarki yang tak kunjung selesai. Tetapi harus

digarisbawahi, bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, menurut

Syarif Hidayat, tidak melulu merupakan faktor utama maraknya penyelewengan

kekuasaan di tingkat lokal, perubahan paradigma relasi state-society di jaman orba

dan reformasi, juga turut berperan sebagai unsur penyumbang berkembangnya

kekuatan-kekuatan dominan yang menghambat laju perkembangan sosial,

ekonomi, politik, di masyarakat lokal.10

“...bahwa secara substansial, tidak semua permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di daerah saat ini merupakan implikasi langsung dari implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi lebih sebagai akibat dari adanya pergeseran pola interaksi antara state dan society pada periode pemerintahan pasca Soeharto”11

Hal ini juga sepadan dengan komentar Rahadi T Wiratama dalam

catatannya selaku editor dalam buku Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan:

Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, menurutnya, Vedi R Hadiz telah

berhasil memberikan gambaran umum bahwa demokrasi pasca Soeharto

9 Ibid, h. 51.

10 Syarif Hidayat, “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten,” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, ed., Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV, 2014), h. 302.

6

merupakan era di mana para oligark (kolega, kerabat pewaris orba) beradaptasi

dengan mekanisme prosedural formal baru – dengan memanfaatkan instrumen

politik yang tersedia, seperti partai politik, pemilu, parlemen, dan desentralisasi.12

Jadi, tumbangnya Soeharto bukan berarti menghilangkan tradisi oligarki yang

kadung mewabah di masa itu, melainkan meneruskan jenjang serta melahirkan

sistem oligarki dengan jenis yang baru.

Menggeliatnya sepak terjang para oligark yang bermain di wilayah lokal

pasca reformasi secara rasional memang terkesan wajar, karena hal itu menjadi

kesempatan langka bagi mereka (orang kuat lokal) untuk dapat menancapkan

cakarnya lebih dalam ke pusat arus kuasa lokal. Yang tidak mungkin mereka

lakukan saat Soeharto masih eksis berkuasa. Lantaran di zamannya, Soeharto

tidak memberikan celah sedikitpun bagi keberadaan para penentang dan

pesaingnya untuk berkembang. Di mana ia selalu berupaya mencengkeram

eksistensi mereka di berbagai sudut dimensi kehidupan ekonomi-politik. Maka tak

heran bila dalam hal ini Winters kemudian menyebut Soeharto sebagai oligarki

sultanistik.13 Kategoristik yang Winters sematkan kepada jenis kepemimpinan

Soeharto ini tidak terhindar dari eksistensi Soeharto yang menjadi satu-satunya

kekuatan tunggal dari pada oligark yang dominan.

12 Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: LP3ES, 2005), h. xxii.

7

Dalam diskursus politik lokal, para oligark aras lokal ini sering diketemukan

dalam bentuknya sebagai “orang kuat lokal” (local strongmen)14 atau para “bos

lokal” (local bosses).15 Bertambah kuatnya eksistensi orang kuat lokal (local

strongmen, istilah Migdal) - karena pusat tak lagi mengontrol keberadaan mereka,

atau mengguritanya para bosisme (bossism, format baru local strongmen versi

Sidel) merupakan reduksi atas nilai-nilai demokrasi di sektor bawah tersebut. Dan

tak jarang, bahkan kebanyakan, antara “local strongmen, bangsawan, serta

birokrat/politisi lokal”16 pasca Soeharto, melakukan persekongkolan untuk

menghisap proyek-proyek negara yang dulu banyak dikerjakan oleh pusat.

Kendatipun untuk beberapa kasus, mereka pun acapkali terlibat sengit dalam

persaingan.17 Hanya saja, persaingan atau kerjasama yang mereka lakukan, tetap

dan tidak terlepas dari kepentingannya untuk mengumpulkan

sebanyak-banyaknya harta kekayaan bagi kemakmuran mereka sendiri, dari pada untuk

kepentingan rakyat.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, desentralisasi, redistricting dan

pilkada langsung merupakan wahana peralihan paradigma dari stationary bandits

ke roving bandits.18 Penjelasan tentang stationary bandits dan roving bandits

14 Melvin Perjuangan Hutabarat. “Fenomena „Orang Kuat Lokal‟ Di Indonesia Era

Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012), h. 17.

15 Ibid, h. 20.

16 Klasifikasi kekuatan politik di tingkat lokal menurut Leo Agustino dibagi ke dalam tiga arus

utama: pertama adalah para birokrat yang berasal dari bangsawan, kedua birokrat yang berasal dari masyarakat awam, ketiga adalah para orang kuat lokal (Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, 2011, h. 64).

17 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, h. 61-67.

18 Pembacaan penulis terhadap stationary bandits dan roving bandits merujuk pada bab yang

8

seperti diungkapkan oleh McGuire dan Olson yang penulis kutip dari Leo

Agustino adalah sebagai berikut::

“Stationary Bandits are rulers without a long lasting base..., they also want to maximize their own incomes. Sedangkan Roving Bandits are rulers without a realm of their own who use their armies to maximize their own incomes. In doing so, roving bandits are perpetually moving around, leaving a place after is plundered. In this respect they are very similar to nomads. The form of organization that result from this behavior is called anarchy

(McGuire & Olson 1996:63).”19

“Bandit Menetap adalah penguasa tanpa basis yang tahan lama ..., mereka ingin memaksimalkan pendapatan mereka sendiri. Sedangkan Bandit Pengembara adalah penguasa tanpa ranah yang menggunakan tentara untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Dalam praktiknya, Bandit Pengembara- terus menerus bergerak, meninggalkan tempat setelah menjarahnya. Dalam hal ini mereka sangat mirip dengan kaum nomaden. Bentuk organisasi yang dihasilkan dari perilaku ini disebut anarki (McGuire & Olson 1996:63).” (Terjemahan dari penulis)

Dari sudut pandang historis, keberadaan orang kuat lokal atau local strongmen20

dan bosisme atau bossism21 di jaman orde baru dapat dikategorikan ke dalam dua

posisi yang berbeda. Jika bukan kepanjangan tangan orde baru, mereka adalah

kaum oposisi yang kontra terhadap orde baru. Selepas orba runtuh, dan reformasi

diaplikasikan dalam bentuk mekanisme otonomi daerah serta pilkada langsung,

kedua kelompok ini akhirnya berebut ambisi; saling berkompetisi untuk

bagaimana menguasai daerah yang tidak lagi dikontrol oleh pusat. Peralihan dari

sentralisme ke polisentrisme faktanya telah dijadikan ladang perebutan kekuasaan

oleh mereka. Kembalinya kaum oposisi yang selama zaman orba dibungkam dan

ditindas ke gelanggang politik lokal, memberikan dimensi ketegangan baru

orang kuat lokal, bawahan stionary bandits yang menancapkan pengaruhnya sebagai raja lokal ketika stationary bandits runtuh (Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, 2011, h. 33).

19 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, h. 33.

20 Melvin Perjuangan Hutabarat. “Fenomena „Orang Kuat Lokal‟ Di Indonesia Era

Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi,” (Tesis S2

9

dengan kelompok yang dulu menyokong orba di ranah politik lokal. Bahkan

kelompok-kelompok tersebut, baik yang pro maupun yang kontra terhadap orba,

menggunakan berbagai cara untuk menghantarkannya menjadi raja lokal

kedaerahan.22 Seluruh potensi sumber daya kekuasaan dipraktikkan, termasuk

suap dan kekerasan (koersif).

Fenomena bos ekonomi (bossism) dan orang kuat lokal (local strongmen)

dalam mobilitas sosial, ekonomi, dan politik di struktur lokal memberikan

sinyalemen kepada kita bahwa tidak selamanya reformasi selalu membawa

dampak yang baik. Bukti di lapangan menunjukan, tradisi orde baru yang sarat

dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) pun marak terjadi di daerah pasca

reformasi diimplementasikan. Para bosism dan local strongmen, pasca mereka

mencapai tampuk kekuasaan, dengan kewenangan yang mereka miliki, juga

melakukan hal yang serupa; represif, koruptif, kolutif, dan nepotistik. Sama seperti

yang dulu pernah dipraktikkan ketika Soeharto berkuasa. Adanya desentralisasi,

seolah-olah hanya mempolarisasikan praktek tersebut. Impaknya, kini KKN tidak

lagi terpusat, melainkan menyebar ke segala penjuru daerah. Bahkan mendagri di

kabinet Presiden SBY, Gamawan Fauji, mengatakan bahwa lebih 115 dari 524

kepala daerah menjalani proses hukum dan kebanyakan terjerat kasus korupsi.23

Kasus-kasus tersebut sampai sekarang masih banyak yang ditangani oleh KPK

dan selebihnya sudah mendekam dalam penjara.

22 Mohammad Agus Yusoff dan Leo Agustino, “Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi:

Politik Lokal di Indonesia Pasca Orde Baru,” Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 39 (July 2012): h. 86.

10

Kinerja para kepala daerah, dalam pusara perubahan menjadi semacam

parasit di tengah asa yang baru pulih. Pengkorupsian aset dan sumber daya daerah

secara besar-besaran, jika bukan rampok, apalagi bahasa yang pantas untuk

mereka? Canggihnya, mereka melakukan berbagai penyimpangan itu melalui

mekanisme lain yang lebih ekslusif, yaitu melalui pembentukan sistem kerja

pemerintahan „dinasti politik‟, - sebuah konsep dan metode “KKN” yang

dilakukan secara sistemik dan tertutup. Lahirnya pemerintahan dinasti seperti itu

tidak terhindar dari kokohnya dominasi sang elit.

Larangan politik dinasti memang tidak tertuang dalam peraturan

perundang-undangan, sebab masing-masing warga negara memiliki hak yang setara dan

egaliter, untuk atau tidak berpolitik; untuk mencalonkan atau dicalonkan.

Kebebasan egaliter ini nyatanya telah dijamin dalam konstitusi kita. Di sinilah

dinasti politik menjadi semacam problem dilematis bangsa. Karena di satu sisi,

model pemerintahan dinasti lahir sebagai pengejewantahan hak politik bagi warga

negara. Tapi di sisi lain, model pemerintahan dinasti politik - dengan kewenangan

yang besar, dan dominasi yang tersebar - rentan menciptakan dan terjadinya

penyelewengan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Lord Acton: “power tends to

corrupt and absolute power corrupts absolutelly.”24

Secara definitif, pengertian dinasti politik seperti yang penulis sadur dari

Leo Agustino adalah suatu “kerajaan politik di mana elit menempatkan

keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa pos penting pemerintahan

11

baik lokal ataupun nasional.”25 Singkatnya, dengan dinasti politik, elit membentuk

strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis, supaya

penyelewengan berbagai anggaran pemerintahan dapat diakal-akali secara efektif

dan terselubung. Pada prosesnya, dibutuhkan konsep matang untuk membangun

sebuah dinasti. Praktek kedinastian bukanlah usaha instan. Usaha ini memerlukan

strategi canggih dan konsep jitu. Penempatan satu persatu keluarga dan para

kerabat di berbagai pos jabatan penting bukanlah perkara mudah. Agar tidak

menuai protes dan kecaman, tak mungkin dilakukan tanpa melewati

penghegemonian dan dominasi di segala dimensi: baik sosial, ekonomi maupun

politik. Praksisnya, keterbentukannya dipersiapkan matang-matang agar permanen

dan kontinuistik.

Salah satu dinasti politik yang saat ini mendapatkan sorotan khusus di

antaranya adalah dinasti Fuad Amin di Bangkalan. Fuad adalah mantan Bupati

Bangkalan yang selama dua periode berturut-turut memenangkan kontestasi

pilkada. Setelah dua periode memimpin Bangkalan, di tahun berikutnya ia

mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, dan terpilih. Kemudian Fuad Amin

didaulat untuk menjadi ketua DPRD Bangkalan. Anaknya, di periode yang sama,

berhasil pula menjadi Bupati Bangkalan, meneruskan estafet kepemimpinannya.

Dalam satu periode tersebut, anak dan ayah sama-sama menguasai dua sektor

paling krusial, yakni eksekutif dan legislatif.

Bangkalan merupakan wilayah administratif (kabupaten) yang masuk ke

dalam bagian Provinsi Jawa Timur. Bangkalan bukanlah wilayah redistricting

12

sebagaimana Banten dan beberapa daerah baru lainnya yang lahir pasca orde baru.

Dan sama halnya dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, sewaktu otonomi

daerah digulirkan, seluruh kekuatan sosial di Bangkalan berebut untuk saling adu

kuasa. Sejalan dengan apa yang Huntington katakan bahwa proses transisi yang

tanpa diikuti pranata politik yang mapan hanya akan menyebabkan perebutan

kekuasaan yang tidak sehat di antara kelompok-kelompok sosial masyarakat.26

Kondisi seperti ini lazim di negeri yang baru pertama mengalami demokratisasi,

sehingga mobilisasi lebih mungkin terjadi ketimbang partisipasi.

Asumsi awal terbentuknya dinasti politik di bawah kepemimpinan Fuad

Amin bisa dilihat dari beragam faktor, pertama dimungkinkan karena alam

reformasi tidak diimbangi oleh pranata hukum yang siap, baik dari segi yuridis

maupun manusianya. Artinya suprastruktur dan infrastruktur hukum belum teguh,

tegak, dan mapan. Kedua, civil society masih lemah, tidak terintegrasi dalam satu

kekuatan dominan. Ketiga, karena Fuad Amin merupakan salah satu cicit Kyai

Kholil Bangkalan yang merupakan ulama besar NU kharismatik yang banyak

dijadikan rujukan ilmu kegamaan. Di tengah masyarakat religius, penghormatan

khidmat kepada para kyai dan keturunannya merupakan sebuah tradisi lahiriah

yang wajib, ditambah, agama merupakan faktor pemersatu identitas masyarakat

Madura.27 Penghormatan masyarakat Bangkalan terhadap Fuad Amin salah

satunya bersumber dari faktor tersebut. Keempat, karena posisi Fuad sebagai

blater (baca: jawara), yang memudahkan dirinya menghegemoni

26 J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang

Berkembang (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 186.

27 Mutmainnah, “Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep,

13

kekuatan sosial di Bangkalan. Menurut Abdur Rozaki, sebagaimana penulis kutip

langsung dari wawancaranya dengan majalah detik, ia mengatakan:

“Kelihaian bermain di dua basis masyarakat, blater dan pesantren, menurut Abdur, melanggengkan kekuasaan Fuad. Mayoritas kepala desa (klebun) di Bangkalan yang menjadi tangan kanan Fuad adalah blater itu. Supaya loyal, para klebun itu disuruh membuat perusahaan lalu diberi proyek.”28

Bukti yang menggambarkan amat berpengaruhnya sepak terjang Fuad Amin di

Bangkalan adalah terlihat dalam sebuah pemberitaan yang dirilis oleh majalah

detik, bahwa menurut majalah tersebut, Fuad Amin digelari “Kanjeng atau Tuhan

Kedua” oleh sebagian masyarakatnya.29

Praktek kedinastian atau kekerabatan yang terjadi di Bangkalan, penulis rasa

sudah menembus batas etis dan moral. Dengan memanfaatkan wibawa dan nama

besar “Kyai Kholil Bangkalan” sebagai legitimasi atas kontrolnya pada

masyarakat, tentu ada sebuah pembodohan masif pada masyarakat yang mesti

segera dicerkaskan, agar masyarakat mulai rasional menanggapi dimensi

keagamaan dan politik praktis secara berbeda. Supaya eksistensi politik dinasti

bukan lagi dianggap sebagai hal mafhum dan wajar oleh sebagian masyarakat

awam, melainkan pengejewantahan oligarki baru era reformasi. Sebab itulah

dinasti politik di Bangkalan sebagai impak dari adanya dominasi yang kuat sangat

penting untuk diteliti, untuk melihat faktor-faktor penunjang keajegan dan

kekokohannya dalam masyarakat yang demokratis.

28 “Dinasti Tuhan Kedua di Bangkalan,” Majalah Detik, edisi 161 (29 Desember 2014 - 4 Januari 2015).

14 B. Pertanyaan Penelitian

Dalam merumuskan masalah pada penelitian ini, penulis mencoba

membatasinya dengan dua pertanyaan, yakni:

1. Bagaimana proses terbentuknya kekuasaan politik Fuad Amin di

Bangkalan?

2. Bagaimana dinamika kekuasaan politik Fuad Amin?

3. Bagaimana kondisi civil society selama kepemimpinan Fuad Amin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pola terbentuknya kekuasaan politik

Fuad Amin di Bangkalan.

2. Untuk mengetahui dinamika politik Fuad Amin di Bangkalan.

3. Untuk mendalami kondisi civil society selama kepemimpinan Fuad Amin

di Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah penelitian yang berorientasi atas asas manfaat, peneliti

membagi manfaat penelitian kedalam tiga aspek manfaat.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan,

referensi tambahan dan informasi bagi para peneliti yang tertarik pada isu-isu

politik lokal – sebagai bentuk ijtihad bagi kemajuan ilmu politik. Selain itu, hasil

penelitian pun dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi masyarakat setempat

15

berlebihan adalah buruk bagi masa depan demokrasi. Orientasi akademis lain dari

penelitian ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana terciptanya Good

Governance di lingkungan pemerintahan lokal.

2. Manfaat Praktis

Hakikatnya, penelitian ini dilakukan atas dasar kegelisahan pribadi dalam

melihat fenomena mandegnya pembangunan di daerah-daerah yang memiliki pola

pemerintahan dominasi tunggal. Karena penulis sendiri merasakan betapa civil

society tidak berkembang sama sekali di daerah-daerah tersebut. Sekalipun ada itu

pun hanya suara-suara kecil saja. Karena kegelisahan tersebut akhirnya penulis

harapkan penelitian ini bukan hanya dijadikan sebagai hasil penelitian secara

tertulis, tetapi lebih dari itu dapat dijadikan solusi sekaligus aksiologi - mampu

diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

E. Tinjauan Pustaka

Term dominasi dan munculnya dinasti politik di berbagai daerah pasca

reformasi khususnya, menjadi wacana serta diskursus menarik dalam kajian

politik kontemporer masa kini. Permasalahan utama kedinastian yang merebak

dan melanda beberapa segmentasi kehidupan politik di tanah air ditengarai telah

memunculkan rasa ketidakadilan dari segelintir elit yang turun temurun

mempertahankan status quo mereka. Apalagi kinerja elit yang duduk di jabatan

publik tidak mampu bekerja dengan maksimal, bahkan kinerja mereka terkesan

asal-asalan. Maindset yang tertanam dalam diri para birokrat kita bukan untuk

melayani, melainkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari posisi yang

16

mengurus rakyatnya sendiri. Tak ayal akhirnya rakyat kecewa dengan praktek

dominasi dan dinasti seperti ini.

Pemerintahan dengan model dinasti politik yang terjadi di alam demokrasi

memang tidak terlepas dan bersumber dari keterpilihan masing-masing individu

dalam setiap pemilihan, baik pileg, pilbup, pilgub, maupun pilpres. Pendeknya

dinasti politik adalah hak, dan demokrasi membuka ruang sebebas-bebasnya

kepada rakyat, kepada siapapun, untuk memilih atau tidak memilih, untuk

mencalonkan atau tidak mencalonkan, sesuai preferensi masing-masing. Hanya

saja, reformasi yang baru berlangsung, tidak secepat kilat memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat, sehingga mobilisasi massa lebih menonjol ketimbang

partisipasi murni. Praktik patronase politik menjadi wacana substantif dalam

mobilisasi tersebut. Padahal syarat berkembangnya pembangunan politik

sebagaimana yang dikemukakan oleh Lucian Pye, bertalian erat dengan masalah

mobilisasi dan partisipasi seperti ini.30 Partisipasi bersumber dari kesadaran

masyarakat atas politik, sedangkan mobilisasi muncul lantaran masyarakat belum

mengerti arti penting politik dalam marwah kehidupan mereka sehari-hari.

Terbentuknya dinasti politik merupakan faktor dari latar belakang dan problem

seperti itu.

Karenanya, tema yang menyangkut dinasti politik banyak diminati. Di

antara mereka adalah Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusof (2012):

Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde

Baru. Di dalam artikel yang diterbitkan oleh Malaysian Journal of History,

30 Lucian Pye, Pembangunan Politik dan Perubahan Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h.

17

Politics & Strategic Studies, Leo dan Yusof menitikberatkan penelitian mereka

pada politik lokal di Indonesia setelah 1998 dan sebelum tahun tersebut. Dari

penelitiannya didapatkan bahwa gelombang demokratisasi tidak selamanya

berakhir dengan hasil yang sempurna. Negara-negara seperti India, Brazil,

Filipina, Thailand, Nigeria dan Peru mengalami nasib yang kurang baik,

berkebalikan dari esensi demokrasi yang diharapkan pada umumnya. Fakta lain

pasca demokratisasi dikumandangkan malah memicu terbentuknya sistem

otokratik semi pada politik lokal di negara-negara tersebut. Kemunculan para

orang kuat lokal serta bos ekonomi di kancah politik lokal merupakan bukti

betapa demokratisasi pun nyatanya dapat lahir dengan wajah lain.31

Esensi demokratisasi sebenarnya adalah untuk membebaskan masyarakat

dari belenggu otoritarian, sebuah transformasi nilai dari masyarakat tertutup

kepada masyarakat yang lebih terbuka, sehingga masyarakat mendapatkan hak

politiknya secara proporsional, terbentuknya civil society yang mapan, dan adanya

check and balance yang konstruktif. Tapi di tengah proses pendemokratisasi-an

tersebut, nyatanya demokratisasi juga telah ditunggangi oleh para free rider yang

kurang lebih memanfaatkan momen untuk adu kuasa baru. Setelah bertahun-tahun

dibungkam hak politiknya oleh rezim otoriter, hasrat untuk menjadi raja kecil di

daerah mewabahi segenap elemen masyarakat di spektrum lokal. Begitupun

dengan demokratisasi di Indonesia, yang tak luput dari keberadaan para pembajak

demokrasi tersebut. Saat demokratisasi berlangsung, banyak di antara mereka,

khususnya para pemain politik lokal yang juga memanfaatkan momen reformasi

31 Mohammad Agus Yusoff dan Leo Agustino, “Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi:

18

sebagai wadah arena persaingan untuk berkuasa. Mereka umumnya para elit lokal

yang dulu saat zaman orba adalah para penyokong, maupun kalangan yang

beroposisi terhadap Soeharto.

Padahal gambaran politik lokal sebelum orde reformasi lahir, berada dalam

posisi yang sangat monoton, sebab daerah tidak memiliki wewenang untuk

mengurus daerahnya secara mandiri. Daerah seolah-olah hanyalah wayang, dan

pusat adalah sebenar-benarnya dalang. Seluruh kebijakan serta wewenang daerah

dikendalikan oleh pusat sepenuhnya. Begitu kuatnya pusat, daerah seakan-akan

sekadar dijadikan sebagai lumbung kekayaan pusat semata; yang dikeruk

kekayaannya namun tidak diperhatikan keberadaannya.32 Tetapi setelah reformasi

1998 meletus, daerah seperti mendapatkan angin segar untuk bangkit. Hiruk pikuk

kehidupan politik yang pelik di masa orde baru seolah-olah sirna dengan

datangnya zaman reformasi. Harapan baru demi terwujudnya demokrasi yang

utuh-penuh, hinggap pada segenap masyarakat di daerah. Karena jika selama

masa orde baru mereka tidak bisa mendapatkan hak politiknya, maka di era

reformasi harapan akan mendapatkan hak politiknya datang kembali.

Tetapi, hasil penelitian Leo dan Yusof mendapatkan fakta lain. Politik lokal

mengalami “bulan madunya” (istilah Leo dan Yusof) sebagai daerah yang

didamba hanya beberapa tahun saja. Setelahnya, lanskap politik lokal di daerah

kembali ke wajah bopeng seperti zaman orba sedia kala. Kehidupan atau dinamika

politik yang berlangsung beberapa masa selanjutnya hampir serupa dengan zaman

19

Soeharto.33 Tumpuan permasalahan dari ketidakberubahan politik lokal pasca

reformasi menurut mereka ada pada eksistensi “orang kuat lokal”. Orang kuat

lokal ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah penyokong orba, dimana ketika

Soeharto masih berkuasa, Soeharto tempatkan orang-orangnya di daerah. Tugas

mereka di daerah adalah untuk menjaga stabilitas daerah dari berbagai macam

bentuk protes dan aksi. Orang-orang peliharaan ini merupakan orang kuat yang

disegani – jika bukan karena yang ditakuti. Dan yang kedua adalah orang-orang

yang kontra terhadap Soeharto. Dua kelompok inilah yang nantinya kebanyakan

saling berebut kuasa di arena politik lokal sewaktu pilkada langsung

diimplementasikan. Dan saat reformasi memberikan nuansa baru dengan harapan

adanya kemajuan daerah yang lebih konstruktif, lagi-lagi yang hadir malah

reduksi dari nilai tersebut. Daerah malah lahir dengan raja-raja kecil di dalamnya.

Mereka mulai membangun model dinasti politik yang hampir mirip dengan apa

yang telah dilakukan oleh Soeharto dulu. Transisi orba ke reformasi nyatanya

tidak serta merta membawa dampak perubahan ke daerah-daerah, malah zaman

reformasi seolah-olah merupakan pembabakan baru neo-Soehartois. Karena

sebagian penduduk masyarakat yang tergambarkan sebagai “orang kuat” di

kedaerahan masih banyak yang mengutamakan ego nepotistik dibandingkan

semangat kebersamaan untuk pembangunan.34

Selain tulisan Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusof (2012) soal:

Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde

Baru. Ada juga hasil analisa Wasisto Raharjo Djati yang penulis jadikan rujukan

20

tinjauan pustaka. Tulisan tersebut diterbitkan oleh jurnal sosiologi masyarakat,

Pusat Kajian Sosiologi (Labsosio FISIP-UI), dengan judul Revivalisme Kekuatan

Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. Dalam tulisan

tersebut, Wasisto melihat pembentukan dinasti politik dari sudut pandang berbeda

pada umumnya. Jika kebanyakan ilmuwan melihat Dinasti Politik sebagai akibat

adanya campur tangan “elit yang membajak demokrasi,” Wasisto lebih

melihatnya dari proses internal familisme. Bahwa adanya elit kuat lokal hanyalah

merupakan bagian dari faktor eksternal pembentukan dinasti politik saja, tetapi di

sisi lain ada juga faktor internal yang melatarbelakanginya yakni bagaimana

keluarga saling memberikan pengaruh terhadap preferensi pembentukan “dinasti

politik”.

Dalam penelitiannya, disebutkan ada 3 unsur utama mengapa akhirnya

Dinasti Politik lahir. Pertama, karena kegagalan partai lokal melakukan

regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi partisipasi yang tinggi. Ketiga, adanya

kekuatan antar elit yang tidak seimbang.35 Dari ketiga unsur tersebut, Wasisto

melihat bahwa perumusan terbentuknya dinasti politik tidak hanya dapat

dilakukan melalui pendekatan Neopatrimornialisme sebagaimana Haris (2007)

dan Zuhro (2010), serta pendekatan Klan Politik sebagaimana Kreuzer (2005) dan

Cesar (2013), dan pendekatan Poltik Predator sebagaimana Asako (2010) dan Mc

Coy (1994) yang bertumpu pada tesis Migdal (1988) dan Sidel (2005), tetapi lebih

dari itu juga dapat dilihat dari perspektif familisme.36

35 Wasisto Raharjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti

Politik di Aras Lokal,” Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 18 No. 2 (Juli 2013: 203-231): h. 203.

21

Perspektif familisme sebagaimana yang dikutip langsung dari penelitian

Wasisto memberikan gambaran semacam ini:

“Pertama, analisis dinasti politik tidak boleh terpaku pada hubungan patronase keluarga secara umum, tetapi lebih terspesialisasikan menurut preferensi politik keluarga yang terbagi dalam tiga hal, yakni familisme, quasifamilisme, dan ego familisme. Kedua, pembentukan dinasti politik dipahami dalam dua nalar besar yakni by design yang mengarah achieved status atau by design yang mengarah pada by accident. Kedua nalar itu penting untuk membantu kita agar tidak terjebak pada pemikiran elit. Ketiga, sumber dinasti politik tidak hanya relasi keluarga intim atau demokrasi pasutri yang selama ini selalu menjadi diskursus dominan, namun terdapat empat aspek, seperti tribalisme, feodalisme, jaringan maupun populisme.”37

Dari pembacaan penulis terhadap analisis penelitian Wasisto, setidaknya dia

hendak mengemukakan bahwa pembentukan dinasti politik tidak hanya dapat

dilihat dari perspektif elit yang sudah menjadi semacam kaca mata umum bagi

para ilmuwan politik. Padahal melalui pendekatan familisme kita akan

mengetahui bagaimana proses pembentukan dinasti politik itu terjadi. Familisme

sendiri tidak terdeterminasi pada dorongan keluarga untuk membentuk atau tidak

membentuk kekuasaan secara dinasti, tetapi juga dilihatnya berdasarkan pada

dukungan dan dorongan dari masyarakat.38

Dengan penelitian yang sudah ada, seperti Leo Agustino dan Mohammad

Agus Yusof serta Wasisto Raharjo Djati, yang telah mengupas tuntas apa saja

faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dinasti politik serta karakteristik

lingkungan sosio politiknya. Sekalipun penelitian di atas tidak terkait dengan tema

besar dominasi dan dinasti politik di Bangkalan, setidaknya penulis sudah

mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana perkembangan dinamika

dinasti politik dari tahun ke tahun, baik itu sebelum era reformasi maupun

22

setelahnya. Ditambah referensi dari kedua tulisan tersebut setidaknya telah

memberikan masukan berarti bagi penggunaan teori serta pendekatan metodologi

sebagai “pisau analisis” pada tema yang akan penulis angkat. Karena penulis

sendiri sadari, bahwa topik dinasti politik di Bangkalan masih baru, sehingga

memerlukan literatur pendukung dari penelitian sejenis.

F. Metodelogi Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah metodelogi penelitian

dengan ketajaman dan kedalaman peneliti atas konteks dan fenomena objek

penelitian. Bahwa objek penelitian memiliki makna yang mesti dipahami secara

mendalam, karena sifatnya interpretatif, maka peneliti mesti memahami dan

mendalami makna dari beragam pemahaman yang berbeda-beda tersebut.39

Penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian secara mendalam mengenai

impak lahirnya dominasi Fuad Amin pada pembentukan dinasti politik. Mengapa

dinasti politik muncul, dan bagaimana ia muncul, merupakan dua pertanyaan

utama yang harus peneliti jawab. Selain itu, peneliti pun hendak mengkaji ulang

apakah betul bahwa praktek intimidatif di lingkungan pemerintahan lokal masih

berlangsung sehingga mobilisasi massa sangat mungkin dilakukan. Atau apakah

legitimasi masyarakat pada pemerintahan dinasti bukan bersumber dari praktik

intimidatif yang sebetulnya sudah terlalu kuno dipraktikkan, melainkan berasal

dari budaya irasionalitas yang masih mengungkungi kesadaran masyarakat. Untuk

itu, peneliti mesti menganalisa pola struktural masyarakat, baik itu dari

23

peninggalan-peninggalan sejarah berupa karya tekstual, dokumen resmi, maupun

interaksi langsung dengan para ahli sejarah dan masyarakat Bangkalan.

G. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara

Wawancara dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai

prosesi tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan

atau pendapatnya mengenai suatu hal.40Karenanya, tekhnik wawancara ini sangat

berguna untuk megelaborasi data serta pemantapan konteks mengenai wacana

yang akan didiskusikan. Oleh karenanya, proses wawancara atas kasus yang

hendak digarap akan dipusatkan terhadap beberapa nara sumber yang diantaranya

adalah para keluarga Bani Kholil, Madura Corruption Watch (MCW), masyarakat

dan pihak-pihak terkait.

2. Studi/Telaah Dokumentasi

Yang peneliti maksud dengan studi/telaah dokumentasi adalah pencarian

literatur yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Studi/telaah dokumentasi

tersebut dapat berupa: artikel, jurnal, buku, catatan sejarah, koran, majalah, blog,

dll.41

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komperehensif dan saling

berkorelasi antara bab yang satu dengan bab lainnya, maka penulis merunut topik

penelitian masing-masing ke dalam 5 bab. Bab pertama menerangkan latar

belakang penelitian, mengapa topik dominasi dan dinasti politik pada ranah

24

politik lokal dianggap muhim sehingga dipilih menjadi tema yang akan diteliti.

Bab kedua menjelaskan teori yang secara khusus digunakan sebagai pisau analisis

membedah tema yang diteliti, yang dalam hal ini penulis akan memaparkan apa

itu local strongmen dan apa itu bosisme dan apa itu oligarki, dan bagaimana

ketiga teori ini kompatibel untuk menerangkan munculnya dominasi dan dinasti

politik. Bab ketiga merupakan deskripsi wilayah yang hendak diteliti. Dalam bab

ini penulis menggambarkan bagaimana Bangkalan secara kultural, politik,

ekonomi dan agama. Selanjutnya adalah bab keempat, pada bagian ini penulis

menganalisa fenomena munculnya dominasi dan dinasti politik Fuad Amin di

Bangkalan melalui kaca mata teori yang sudah disediakan tadi. Apakah teori-teori

tersebut masih relevan untuk menjelaskan kedua fenomena itu atau tidak. Dan

kelima adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan ini

membicarakan uraian singkat dari penyebab munculnya dominasi dan dinasti di

25 BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Local Strongmen/Orang Kuat Lokal

Perubahan sosial politik yang terjadi dan merubah warna masyarakat dunia

pada saat ini, dinilai sebagai dampak pergerakan negara-negara di dunia dan

masyarakat di masa lalu. Atau dalam terminologi Marx, dikenal dengan diskursus

materialisme histroris1. Di mana globalisasi, kolonialisasi, dan industrialisasi

melahirkan pengaruhnya yang begitu primer. Huntington menjelaskan, bahwa

perubahan yang terjadi atas negara dan masyarakat di dunia hingga memunculkan

dualisme potret antara negara kuat dan negara lemah bukanlah disebabkan karena

macam-macam jenis pemerintahan yang dianut, tetapi lebih pada efektifitas

kinerja sebuah pemerintahan itu berjalan.2

Negara, dalam masa tertentu, pernah menjadi simbol tunggal dalam

dinamika kehidupan masyarakat karena kapabilitas dan koersinya yang begitu

besar. Segala garis kebijakan tersentralisasi pada wujud negara sebagai

satu-satunya pemilik kekuatan otonom. Negara menjadi pusat kuasa yang tak

terbendung. Pengalaman ini dapat kita lihat semasa perang dunia I, II, perang

dingin, di masa kolonialisme global, dan sewaktu gelombang industrialisasi

mendera dunia modern. Sedangkan pasca itu, semua kritik, peran sentral dan

1 Materialisme Historis merupakan sebuah konsep dari filsafat Karl Marx yang berarti seluruh

peradaban manusia berasal dari kontinuum sejarah yang tak putus-putus. Pip Jone, Pengantar

Teori-Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 78.

26

pengaruh negara lamat-lamat ditinggalkan oleh para pengkaji/ilmuwan

sosial-politik.3

Pasca kolonialisasi berakhir, kita pun disuguhkan dengan

fenomena-fenomena baru daripada dasawarsa sebelumnya, yakni munculnya beberapa

negara lemah, yang gagal menancapkan pengaruhnya di masyarakat, kesulitan

melakukan kontrol terhadap warganya, dan bersusah payah memaksakan aturan

konstitusi di wilayah teritorial mereka. Negara tidak dapat melakukan berbagai

inisiasi kebijakan di dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat

sebagaimana umumnya. Pada kasus ini, Joel S. Migdal mencoba menjelaskannya

dengan membawa kita pada pemahaman bahwa negara adalah bagian yang

terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki negara tidak terlepas dari basis

sifat masyarakat di dalamnya.4 Migdal mendefinisikan negara sebagai organisasi

besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya di luar

dirinya.5 Secara lengkapnya Joel S. Migdal mengatakan:

“The state is a sprawling organization within society that coexists with many other formal and informal social organizations, from families to tribes to large industrial enterprises. What distinguishes the state, at least in the modern era, is that state officials seek predominance over those myriad other organizations. That is, they aim for the state to make the binding rules

guiding people‟s behavior or, at the very least, to authorize particular other organizations to make those rules in certain realms. By “rules” I mean the

laws, regulations, decrees, and the like that state officials indicate they are willing to enforce through the coercive means at their disposal. Rules include everything from living up to contractual commitments to driving on the right side of the road to paying alimony on time. They involve the entire

3 Ibid, h. 58.

4 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center) , “Document

Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State

Capabilities in the Third World – Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari

27

array of property rights and any of the other countless definitions of the

boundaries delineating acceptable behavior for people.”6

“Negara adalah organisasi yang luas di dalam masyarakat yang berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga, suku, perusahaan industri besar. Yang membedakan negara, di era modern setidaknya, adalah bahwa pejabat negara mencari dominasi atas segudang organisasi lainnya. Artinya, tujuan mereka untuk negara adalah untuk membuat aturan yang mengikat yang membimbing perilaku masyarakat atau, setidaknya, untuk mengotorisasi/menguasai organisasi lain khususnya untuk membuat aturan-aturan pada aspek tertentu. Dengan "aturan" saya mengartikannya hukum, peraturan, keputusan, dan seperti pejabat negara yang menunjukan kesediaan mereka untuk menegakkan melalui pemaksaan yang mereka tetapkan. Aturan mencakup segala sesuatu dari hidup, komitmen kontrak, mengemudi di sisi kanan jalan, membayar tunjangan tepat waktu. Mereka melibatkan seluruh peranti hak milik dan salah satu definisi yang tak terhitung lainnya dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang.” (Terjemahan dari penulis)

Eksistensi organisasi-organisasi di luar negara pada akhirnya menimbulkan

berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas negara sebagai

satu-satunya alat pengontrol yang sah. Etnisitas, klan, bahkan kelompok-kelompok

macam sekte agama adalah macam-macam kekuatan yang bisa saja mengganggu

bahkan menghalang-halangi jalannya berbagai aturan serta rambu-rambu

pembangunan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal seperti ini banyak kita

temukan pada kasus dan pengalaman negara-negara di dunia ketiga.

Di negara-negara yang baru merdeka, modernisasi aturan hukum bisa jadi

masih sering bertolak belakang dengan aturan-aturan tradisional yang secara

kultur masih kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperparah lagi

dengan kompetisi antar kelompok kepentingan di antara mereka – untuk

mengambil alih kekuasaan yang diwariskan pasca bangsa penjajah hengkang.7

Maka akan terlihat maklum bila kondisi negara di dunia ketiga terbilang lemah.

28

Sebab infrastruktur negara, baik yang berupa sumber daya manusia maupun

fundamentalisme hukum, masih berada dalam tahap perkembangan. Sehingga

kontrol sosial sangat sulit diimplementasikan. Beda halnya pada kasus

negara-negara di eropa misalnya, di mana tentara, sistem peradilan hukum, dan

mekanisme penarikan pajak terorganisir secara baik, dan telah menjadi instrumen

pokok dalam wacana strategi dominasi kontrol negara terhadap masyarakat.8

Sedang pada kasus negara-negara baru di dunia ketiga, ikhwal itu belum tercipta

secara sempurna.

Beragam teori yang ada, seperti teori modernisasi, teori marxis, dan teori

ketergantungan, menurut Migdal, tidak mampu menjelaskan apa-apa terhadap

ketidakmampuan negara itu dalam mencapai legitimasi kontrol sosial mereka di

masyarakat. Teori modernisasi terlalu mengenyampingkan konflik yang lahir

dalam tubuh negara, teori marxis seringkali menjurus dan terlalu fokus pada

konflik antar kelas, dan teori ketergantungan, banyak mengabaikan peran

masyarakat. Ketiganya memiliki kelemahan saat dihadapkan pada pertanyaan:

mengapa negara A kuat sedang negara B lemah.9

Untuk itu, Migdal menyodorkan apa yang ia namakan dengan pendekatan

state in society, “yang menggambarkan masyarakat sebagai arena jejaring

organisasi-organisasi sosial daripada sebagai pendikotomian struktur.”10

“The model I am suggesting, what I call state-in-society, depicts society as a mélange of social organizations rather than a dichotomous structure.

8 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document

Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State

Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari

http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554 9 Joel S. Migdal, State in Society, h. 65.

29

Various formations, including the idea of the state as well as many others (which may or may not include parts of the state) singly or in tandem offer individuals strategies of personal survival and, for some, strategies of upward mobility. Individual choice among strategies is based on the material incentives and coercion organizations can bring to bear and on the

organizations‟ use of symbols and values concerning how social life should be ordered. These symbols and values either reinforce the forms of social control in the society or propose new forms of social life. Indeed, this struggle is ongoing in every society. Societies are not static formations but are constantly becoming as a result of these struggles over social control.”11

“Model yang saya sarankan, apa yang saya sebut state-in-society, yang menggambarkan masyarakat sebagai campuran berbagai macam organisasi sosial daripada sekedar struktur dikotomis. Berbagai formasi, termasuk gagasan negara serta banyak lagi yang lainnya (yang mungkin atau yang tidak mungkin termasuk bagian dari negara) secara tunggal atau tandem menawarkan individu-individu strategi bertahan hidup bagi pribadi dan, untuk beberapa, strategi mobilitas ke atas. Pilihan individu di antara beberapa strategi didasarkan pada insentif material dan lembaga paksaan yang dapat membawa, menanggung dan atas penggunaan simbol dan nilai organisasi tentang bagaimana kehidupan sosial harus diwujudkan. Simbol dan nilai-nilai ini baik yang memperkuat bentuk kontrol sosial dalam masyarakat atau yang mengusulkan bentuk-bentuk baru dari kehidupan sosial. Memang, perjuangan ini sedang berlangsung di setiap masyarakat. Masyarakat bukan merupakan bentuk statis tetapi terus menerus mecari bentuk dari hasil lewat perjuangan kontrol sosial ini.” (Terjemahan dari penulis)

“To be sure, in some instances, the idea-state may make and enforce many rules in the society or may choose to delegate some of that authority to other mechanisms, such as the church or market. There are other societies, however, where social organizations actively vie with one another in offering strategies and in proposing different rules of the game. Here, the mélange of social organizations is marked by an environment of conflict, an active struggle for social control of the population. The state is part of the environment of conflict in which its own parts struggle with one another. The battles may be with families over the rules of education and socialization; they may be with ethnic groups over territoriality; they may be with religious

organizations over daily habits.”12

“Yang pasti, dalam beberapa kasus, gagasan-negara dapat membuat dan menegakkan banyak aturan dalam masyarakat atau mungkin memilih mendelegasikan beberapa kewenangan ke mekanisme yang lain, seperti gereja atau pasar. Masih ada masyarakat lainnya, yang bagaimanapun, di mana organisasi-organisasi sosial secara aktif bersaing satu sama lain dalam menawarkan strategi dan mengusulkan aturan main yang berbeda. Di sini, campuran dari berbagai macam organisasi sosial ditandai oleh lingkungan

30

konflik, perjuangan aktif bagi kontrol sosial penduduk. Negara adalah bagian dari lingkungan konflik di mana negara merupakan bagian tersendiri yang juga berjuang dengan yang lainnya. Pertempuran mungkin saja terjadi dengan keluarga mengenai aturan pendidikan dan sosialisasi; mungkin dengan kelompok etnis mengenai kewilayahan; mungkin dengan organisasi keagamaan mengenai kebiasaan sehari-hari.” (Terjemahan dari penulis)

Dari paparan Migdal itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan penting, selain

gambaran soal negara sebagai wahana konflik berbagai kepentingan organisasi

sosial yang saling berebut mendapatkan pencapaian mereka terhadap kontrol sosial

di masyarakat, namun juga soal kemunculan negara lemah (weak state) sebagai

impak kekalahan negara oleh kekuatan-kekuatan informal di luar institusi resmi.

Setidaknya, konsep Migdal mengenai negara lemah telah merejuvinasi kembali

asumsi-asumsi Weber yang terlalu idealistik dalam mendefinisikan negara sebagai

satu-satunya asosiasi politik dengan berbagai kekayaan haknya untuk memonopoli

kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.13

“Migdal percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Di luar negara, bahkan lebih banyak lagi dari macam-macam organisasi yang ada, yang juga mencoba untuk memberikan dan menanamkan dominasi serta pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh negara. Cara mereka melakukan itu semua, selain dengan memberikan insentif berupa bantuan dan keamanan, juga dengan memberikan sanksi sosial kepada siapa saja yang tidak mematuhinya. Sanksi sosial ini dapat berupa adanya tindakan kekerasan dan pengucilan. Dengan banyaknya organisasi yang menjamur di luar negara, maka masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk memilih satu di antara mereka, mana saja yang benar-benar memanifestasikan diri sebagai kelompok yang mampu menstimulus konstruksi „strategi bertahan hidup‟ bagi mereka. Masyarakat, dalam hal ini, bukan berarti hidup dalam kebebasan tanpa adanya aturan yang mengikat dan mengatur mereka, tapi faktanya mereka tetap hidup dalam aturan aturan, tetapi dalam alokasi yang tidak terpusat. Karena berbagai sistem aturan dan peradilan mengatur mereka dalam waktu dan secara bersamaan. Berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk melakukan kontrol sosial terhadap anggotanya tidak saja

13Daniel Lambach, “State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority.” Paper for

31

terlihat saat mereka mematuhi segala aspek dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, tetapi saat mereka juga meyakini dan sadar bahwa nilai legitimasi yang mereka berikan adalah baik dan benar.”14

Harus digarisbawahi, bahwa kontrol sosial, dominasi, dan hegemoni merupakan

alat politik paling ampuh yang mesti dimiliki negara dalam rangka mengatur,

mengarahkan, memaksakan dan membatasi segala tindakan yang dilakukan oleh

masyarakat. Tanpa memegang kendali dominasi dan kontrol atas masyarakat,

negara akan menjadi lemah, dan masyarakat akan berpaling untuk mengikuti

aturan dan arahan yang berasal dari organisasi informal di luar negara. Sehingga

perebutan kontrol sosial di masyarakat mutlak menjadi penting sebab upaya

mobilisasi masyarakat hanya akan terjadi apabila tiga komponen ini terpenuhi:

partisipasi, kepatuhan, dan legitimasi.15 Kontrol sosial sendiri singkatnya diartikan

sebagai:

“The state‟s capacity to mobilise society rests on social control, defined as

the ability to make the operative rules of the game for people in society. The major struggles in many societies are over who has the right and ability to make the rules that guide people‟s social behaviour (the state or other

organisations).”16

“Kapasitas negara untuk memobilisasi masyarakat bertumpu pada kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat aturan operasi dari aturan main untuk orang-orang dalam masyarakat. Perjuangan utama di banyak masyarakat adalah lebih kepada siapa yang benar dan mampu membuat aturan yang membimbing perilaku masyarakat sosial (negara atau organisasi lain).” (Terjemahan dari penulis)

14 Hasil terjemahan penulis dalam bagian tertentu pada artikel yang ditulis oleh Daniel Lambach, “State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority.” Paper for presentation at the conference “Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality, democracy”, Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen, 27-30 October 2004.

15 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document

Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State

Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari

http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554

16 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document

Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State

Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari