KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN ANAK NELAYAN

MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA,

PROVINSI DKI JAKARTA

SITI NURAINI UP C44104055

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN BISNIS DAN EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN ANAK NELAYAN MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan mau pun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

3

ABSTRAK

SITI NURAINI UTAMI PUTRI, Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan Muara Angke, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dibawah bimbingan SITI AMANAH dan ISTIQLALIYAH MUFLIKHATI.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Tingkat pendidikan yang rendah akan

membatasi seseorang untuk masuk kedalam akses sumber daya ekonomi yag lebih baik sehingga cenderung mengakibatkan kemiskinan dan ketertinggalan.

Terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pendidikan anak nelayan yaitu umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keluarga nelayan dan tingkat pendidikan anak nelayan di Muara Angke, menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan aksesibilitas dan

keberlanjutan anak nelayan dalam melanjutkan pendidikannya, serta mengetahui alternatif layanan pendidikan non-formal yang lebih sesuai dengan kondisi/situasi rumah tangga nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak nelayan yaitu besar keluarga dan pendapatan keluarga. Sebanyak 62,73% perubahan atau variasi keberlanjutan pendidikan anak nelayan dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi faktor-faktor yang telah diduga sebelumnya yaitu umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak. Sedangkan 37,27% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diterangkan dalam model penelitian ini. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak nelayan adalah faktor pendapatan keluarga dan besar keluarga.

Kata Kunci : Pendidikan, anak nelayan, kawasan Muara Angke.

MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA,

PROVINSI DKI JAKARTA

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

SITI NURAINI UP C44104055

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN BISNIS DAN EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2008 dengan judul “ Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan Muara Angke, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta”. Pada kesempatan ini besar keinginan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Ir Siti Amanah, M.Sc dan Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga

penyelesaian skripsi ini.

2. Ir. Narni Farmayanti, M.Sc selaku Ketua Program Studi.

3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan.

4. Orang tua (Mama dan Almarhum Papa) serta adik-adik atas doa, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi. 5. Bapak Fadhil Halimi selaku Kepala Kampung Baru Muara Angke yang telah

memberikan izin dalam pengambilan data penelitian ini.

6. UPT PPI Muara Angke yang telah memberikan bantuan selama penelitian. 7. Teman-teman SEI 41 atas kebersamaan dan dukungan yang selalu diberikan

kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2009

Penulis dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 1986 dari ayah Syamsul Bahri Saman dan ibu Elly Muslihah . Penulis merupakan puteri pertama dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui adalah SD Negeri Brawijaya II Sukabumi, SLTP Negeri 4 Bogor, dan SMU Negeri 38 Jakarta. Pada tahun 2004 penulis diterima masuk di IPB melalui jalur SPMB, dan diterima di Program Studi

Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, penulis berkecimpung di Forum Keluarga Muslim FPIK sebagai staf Divisi Syiar (2004-2005), sebagai staf divisi Infokom pada Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (2005-2006), dan sebagai Kepala Divisi Internal Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (2006-2007).

7

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR... v

DAFTAR LAMPIRAN... vi

I. PENDAHULUA... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Perumusan Masalah... 3

1.3 Tujuan dan Kegunaan... 5

1.3.1 Tujuan... 5

1.3.2 Kegunaan... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA... 7

2.1 Nelayan dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan ... 7

2.2 Pendidikan ... 8

2.2.1 Pendidikan Formal ... 10

2.2.2 Pendidikan Non Formal ... 10

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pendidikan 19 2.3.1 Faktor Internal ... 19

2.3.2 Faktor Eksternal ... 22

III. KERANGKA PENDEKATAN STUDI... 25

IV. METODOLOGI PENELITIAN... 27

4.1 Metode Penelitian ... 27

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 27

4.3 Metode Pengambilan Sampel ... 28

4.4 Waktu dan Tempat Penelitian... 29

4.5 Validitas dan Reliabilitas ... 29

4.6 Analisis Data ... 32

4.6.1 Analisis Pendapatan Keluarga ... 32

4.6.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak dalam Keluarga... 33

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 38

5.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian... 38

5.1.1 Penduduk... 38

5.1.2 Pendidikan... 41

5.1.3 Sarana dan Prasarana... 41

5.1.4 Keadaan Umum Perikanan... 43

5.2 Karakteristik Keluarga Nelayan... 48

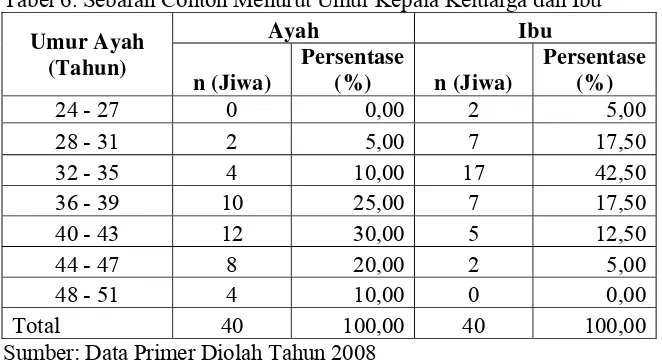

5.2.1 Umur Orang Tua... 48

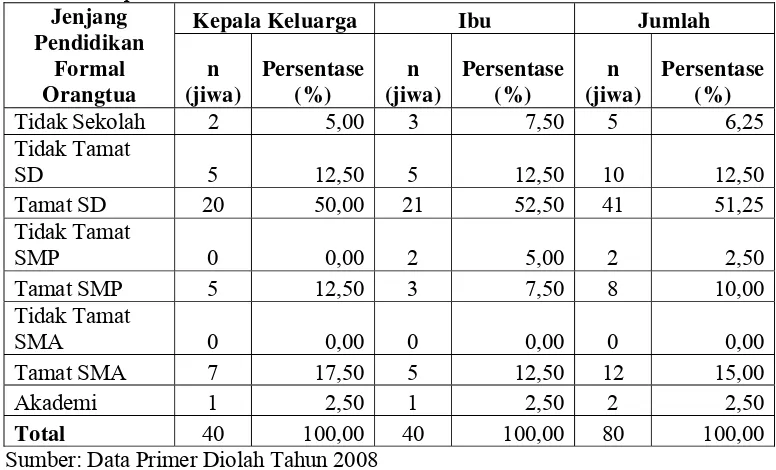

5.2.2 Pendidikan Orang Tua (Nelayan)... 49

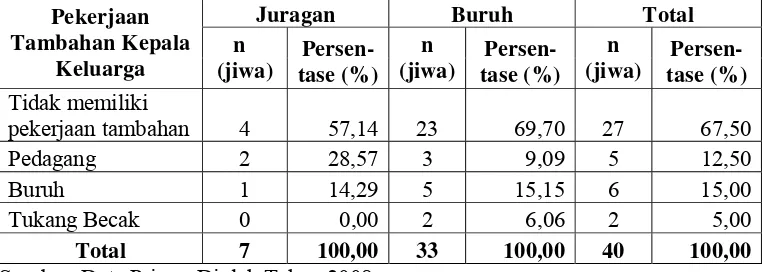

5.2.3 Status Pekerjaan Orang Tua... 51

5.2.4 Besar Keluarga... 53

5.2.5 Pendapatan Keluarga... 54

5.2.6 Akses dan Penggunaan Media Massa... 57

5.3 Sebaran Tingkat Pendidikan Anak Nelayan di Muara Angke.. 59

5.4 Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Aksesibilitas dan keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan... 60

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 82

6.1 Kesimpulan... 82

6.2 Saran... 83

DAFTAR PUSTAKA ... 84

9

DAFTAR TABEL

Halaman

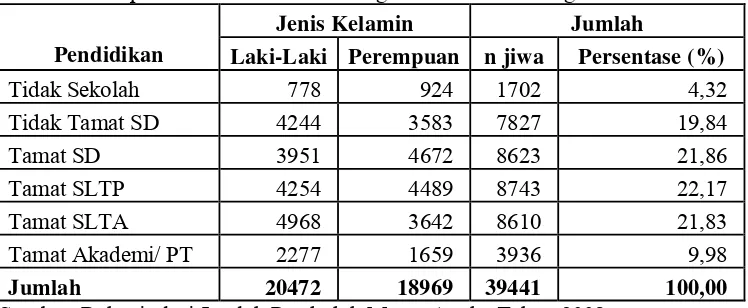

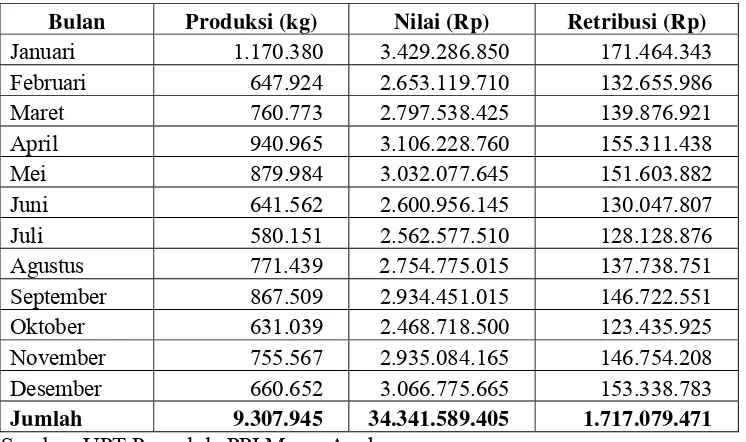

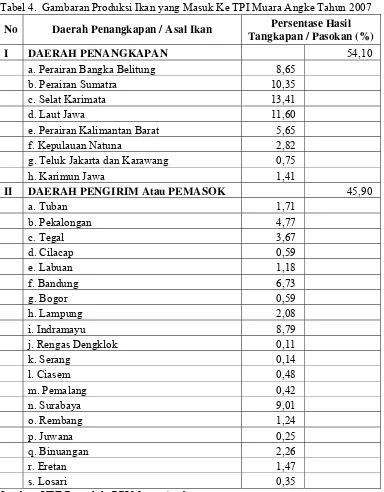

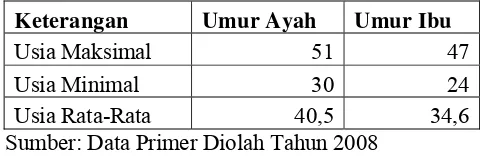

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Muara Angke Bulan Juli Tahun 2008... 39 2. Komposisi Penduduk Muara Angke Berdasarkan Tingkat Pendidikan 41 3. Jumlah Produksi, Nilai, dan Retribusi TPI Muara Angke Tahun 2007 44 4. Gambaran Produksi Ikan yang Masuk ke TPI Muara Angke Tahun

2007... 46 5. Gambaran Umum Umur Ayah dan Ibu... 48 6. Sebaran Contoh Menurut Umur Kepala Keluarga dan Ibu... 49 7. Sebaran Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Ibu yang Menjadi

Responden... 50 8. Sebaran Pekerjaan Tambahan Kepala Keluarga Responden Menurut Status Nelayan... 52 9. Sebaran Ibu Berdasarkan Jenis Pekerjaan... 53 10.Sebaran Keluarga Nelayan Responden Menurut Jumlah Tanggunan Keluarga... 54 11.Hasil Analisis Pendapatan Keluarga... 55 12.Sebaran Pendapatan Total Perbulan Berdasarkan Status Nelayan 56 13.Kepemilikan Media Massa Responden... 58 14.Sebaran Tingkat Pendidikan Tertinggi Anak Keluarga Responden 59 15.Hasil Analisis Regresi Pengaruh Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Aksesibilitas dan Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan... 61 16.Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Anak... 65 17.Hubungan Pendapatan Orang Tua dengan Tingkat Pendidikan Anak 69 18.Intensitas Penggunaan Media Massa... 71 19.Sebaran Responden Menurut Sumber Informasi Pendidikan... 72 20.Persepsi Responden Nelayan Mengenai Tingkat Kepentingan

KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN ANAK NELAYAN

MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA,

PROVINSI DKI JAKARTA

SITI NURAINI UP C44104055

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN BISNIS DAN EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN ANAK NELAYAN MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan mau pun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

3

ABSTRAK

SITI NURAINI UTAMI PUTRI, Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan Muara Angke, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dibawah bimbingan SITI AMANAH dan ISTIQLALIYAH MUFLIKHATI.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Tingkat pendidikan yang rendah akan

membatasi seseorang untuk masuk kedalam akses sumber daya ekonomi yag lebih baik sehingga cenderung mengakibatkan kemiskinan dan ketertinggalan.

Terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pendidikan anak nelayan yaitu umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keluarga nelayan dan tingkat pendidikan anak nelayan di Muara Angke, menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan aksesibilitas dan

keberlanjutan anak nelayan dalam melanjutkan pendidikannya, serta mengetahui alternatif layanan pendidikan non-formal yang lebih sesuai dengan kondisi/situasi rumah tangga nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak nelayan yaitu besar keluarga dan pendapatan keluarga. Sebanyak 62,73% perubahan atau variasi keberlanjutan pendidikan anak nelayan dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi faktor-faktor yang telah diduga sebelumnya yaitu umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak. Sedangkan 37,27% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diterangkan dalam model penelitian ini. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak nelayan adalah faktor pendapatan keluarga dan besar keluarga.

Kata Kunci : Pendidikan, anak nelayan, kawasan Muara Angke.

MUARA ANGKE, KOTA JAKARTA UTARA,

PROVINSI DKI JAKARTA

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

SITI NURAINI UP C44104055

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN BISNIS DAN EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2008 dengan judul “ Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan Muara Angke, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta”. Pada kesempatan ini besar keinginan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Ir Siti Amanah, M.Sc dan Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga

penyelesaian skripsi ini.

2. Ir. Narni Farmayanti, M.Sc selaku Ketua Program Studi.

3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan.

4. Orang tua (Mama dan Almarhum Papa) serta adik-adik atas doa, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi. 5. Bapak Fadhil Halimi selaku Kepala Kampung Baru Muara Angke yang telah

memberikan izin dalam pengambilan data penelitian ini.

6. UPT PPI Muara Angke yang telah memberikan bantuan selama penelitian. 7. Teman-teman SEI 41 atas kebersamaan dan dukungan yang selalu diberikan

kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2009

Penulis dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 1986 dari ayah Syamsul Bahri Saman dan ibu Elly Muslihah . Penulis merupakan puteri pertama dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui adalah SD Negeri Brawijaya II Sukabumi, SLTP Negeri 4 Bogor, dan SMU Negeri 38 Jakarta. Pada tahun 2004 penulis diterima masuk di IPB melalui jalur SPMB, dan diterima di Program Studi

Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, penulis berkecimpung di Forum Keluarga Muslim FPIK sebagai staf Divisi Syiar (2004-2005), sebagai staf divisi Infokom pada Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (2005-2006), dan sebagai Kepala Divisi Internal Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (2006-2007).

7

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR... v

DAFTAR LAMPIRAN... vi

I. PENDAHULUA... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Perumusan Masalah... 3

1.3 Tujuan dan Kegunaan... 5

1.3.1 Tujuan... 5

1.3.2 Kegunaan... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA... 7

2.1 Nelayan dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan ... 7

2.2 Pendidikan ... 8

2.2.1 Pendidikan Formal ... 10

2.2.2 Pendidikan Non Formal ... 10

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pendidikan 19 2.3.1 Faktor Internal ... 19

2.3.2 Faktor Eksternal ... 22

III. KERANGKA PENDEKATAN STUDI... 25

IV. METODOLOGI PENELITIAN... 27

4.1 Metode Penelitian ... 27

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 27

4.3 Metode Pengambilan Sampel ... 28

4.4 Waktu dan Tempat Penelitian... 29

4.5 Validitas dan Reliabilitas ... 29

4.6 Analisis Data ... 32

4.6.1 Analisis Pendapatan Keluarga ... 32

4.6.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak dalam Keluarga... 33

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 38

5.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian... 38

5.1.1 Penduduk... 38

5.1.2 Pendidikan... 41

5.1.3 Sarana dan Prasarana... 41

5.1.4 Keadaan Umum Perikanan... 43

5.2 Karakteristik Keluarga Nelayan... 48

5.2.1 Umur Orang Tua... 48

5.2.2 Pendidikan Orang Tua (Nelayan)... 49

5.2.3 Status Pekerjaan Orang Tua... 51

5.2.4 Besar Keluarga... 53

5.2.5 Pendapatan Keluarga... 54

5.2.6 Akses dan Penggunaan Media Massa... 57

5.3 Sebaran Tingkat Pendidikan Anak Nelayan di Muara Angke.. 59

5.4 Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Aksesibilitas dan keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan... 60

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 82

6.1 Kesimpulan... 82

6.2 Saran... 83

DAFTAR PUSTAKA ... 84

9

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Muara Angke Bulan Juli Tahun 2008... 39 2. Komposisi Penduduk Muara Angke Berdasarkan Tingkat Pendidikan 41 3. Jumlah Produksi, Nilai, dan Retribusi TPI Muara Angke Tahun 2007 44 4. Gambaran Produksi Ikan yang Masuk ke TPI Muara Angke Tahun

2007... 46 5. Gambaran Umum Umur Ayah dan Ibu... 48 6. Sebaran Contoh Menurut Umur Kepala Keluarga dan Ibu... 49 7. Sebaran Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Ibu yang Menjadi

Responden... 50 8. Sebaran Pekerjaan Tambahan Kepala Keluarga Responden Menurut Status Nelayan... 52 9. Sebaran Ibu Berdasarkan Jenis Pekerjaan... 53 10.Sebaran Keluarga Nelayan Responden Menurut Jumlah Tanggunan Keluarga... 54 11.Hasil Analisis Pendapatan Keluarga... 55 12.Sebaran Pendapatan Total Perbulan Berdasarkan Status Nelayan 56 13.Kepemilikan Media Massa Responden... 58 14.Sebaran Tingkat Pendidikan Tertinggi Anak Keluarga Responden 59 15.Hasil Analisis Regresi Pengaruh Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Aksesibilitas dan Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan... 61 16.Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Anak... 65 17.Hubungan Pendapatan Orang Tua dengan Tingkat Pendidikan Anak 69 18.Intensitas Penggunaan Media Massa... 71 19.Sebaran Responden Menurut Sumber Informasi Pendidikan... 72 20.Persepsi Responden Nelayan Mengenai Tingkat Kepentingan

11

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Peta Lokasi Penelitian Muara Angke Jakarta Utara... 87 2. Karakteristik Keluarga Responden... 88 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Faktor-Faktor yang

13

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, tangguh, dan ulet. Pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pembangunan pendidikan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu melalui peningkatan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal, maupun pendidikan informal sehingga kualitas sumber daya manusia itu dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembangunan. Hal itu selaras dengan tujuan pendidikan nasional yaitu

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab seperti disebutkan dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sebagian penduduknya melakukan usaha produksi di bidang produksi ekstraktif seperti pertanian,

tahun 2007 terdapat jumlah anak putus sekolah sebesar 11,7 juta anak (Kompas, 2008).

Pendidikan yang rendah membatasi seseorang untuk terserap dalam akses sumber-sumber ekonomi yang lebih baik sehingga seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kemiskinan dan ketertinggalan. Persoalan kemiskinan inilah yang menjadi penyebab ketidakmampuan nelayan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga inovasi dan transfer pengetahuan tidak terjadi (Dahuri 2002). Selain itu, nelayan yang memiliki kualitas SDM yang rendah akan melahirkan anak-anak dengan kualitas SDM yang rendah pula dan anak-anak tersebut pada akhirnya akan melahirkan anak-anak yang kualitas SDM-mya rendah pula dan begitu seterusnya. Hal itulah yang akan memunculkan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan nelayan adalah dengan usaha meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Upaya pelaksanaan pendidikan diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31, yaitu:

(1) Tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelanggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur menurut undang-undang

Di satu sisi pendidikan formal sangat diperlukan oleh nelayan, namun di sisi lain pendidikan formal memerlukan biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu faktor penghambat bagi nelayan kecil dengan status sebagai masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akibat dari ketidakpastian usaha. Kemiskinan yang melekat mengakibatkan mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya terutama pendidikan formal.

15

pendidikan. Selain itu, peran keluarga terutama orang tua sangat penting dalam proses pendidikan terutama sebagai motivator utama bagi anak-anaknya untuk meraih akses pendidikan setinggi-tingginya, namun tekanan ekonomi yang menghimpit mayoritas nelayan di Indonesia membuat anak-anak mereka tak mempunyai akses yang cukup pada pendidikan. Bagi orangtua mereka lebih baik anak-anak bekerja; entah membantu melaut, menjadi buruh pengupas kerang, atau mencari ikan-ikan tercecer yang bisa dijual.

Kondisi dunia perikanan dan kelautan saat ini dapat dikatakan krisis SDM diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan di kalangan nelayan, padahal tuntutan untuk mengelola sumberdaya alam laut sangat tinggi. Sehubungan dengan hal itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendidikan non-formal dan innon-formal anak pada keluarga nelayan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas SDM pada masyarakat perikanan di masa yang akan datang. Perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai pendidikan non-formal dan pendidikan informal karena adanya kemungkinan biaya pendidikan yang lebih rendah pada pendidikan non-formal dan informal dibandingkan pada pendidikan formal serta adanya kelenturan-kelenturan yang memudahkan anak untuk menentukan waktu belajarnya sendiri pada pendidikan non-formal.

Muara Angke merupakan salah satu daerah pemukiman nelayan yang terletak di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, pusat informasi dan telekomunikasi, dan pusat pendidikan karena begitu banyaknya lembaga

pendidikan yang ada di Jakarta baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. Keberadaan Provinsi DKI Jakarta diduga belum berkontribusi terhadap pendidikan anak nelayan karena masih rendahnya tingkat pendidikan anak nelayan. Oleh karena itu perlu dilihat apakah keberadaan Jakarta sebagai pusat pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan anak nelayan yang nantinya akan mengelola sumber daya perikanan pada tahun-tahun mendatang.

1. 2 Perumusan Masalah

derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, kultural, sosial, dan politik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia mencakup sisi produksi maupun distribusi dari berbagai komoditi pemanfaatan kemampuan manusia. Terdapat tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status dasar kemampuan penduduk, yaitu: - Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup

- Berpengetahuan dan berketerampilan, serta

- Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak

Pengukuran tiga dimensi tersebut dapat dirangkum dan dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM yang dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, menggunakan indikator dampak sebagai dasar perhitungannya, yaitu: - Angka harapan hidup waktu lahir (eo)

- Pencapaian tingkat pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta

- Standar hidup layak yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

Kota Jakarta Utara merupakan daerah yang memiliki populasi nelayan yang cukup banyak di Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta. Kota Jakarta Utara adalah daerah dengan IPM terendah di Propinsi DKI Jakarta bila

17

maka AMH Jakarta Utara adalah AMH terendah kedua diatas Jakarta Barat (BPS DKI Jakarta, 2006). Di satu sisi, pendidikan formal menjadi hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat, namun di sisi lain masih banyak faktor yang mempengaruhi mudah atau tidaknya akses untuk menempuh pendidikan formal. Oleh karena itu perlu dikaji jalur pendidikan lain misalnya pendidikan non formal atau pendidikan informal yang dapat dijadikan salah satu jalur pendidikan

alternatif bagi anak nelayan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Bagaimana gambaran keadaan keluarga nelayan dan tingkat pendidikan anak nelayan di Muara Angke?

(2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aksesibilitas dan keberlanjutan anak nelayan dalam melanjutkan pendidikannya?

(3) Pola pendidikan alternatif seperti apa yang menurut orang tua nelayan relevan untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat nelayan?

1. 3 Tujuan dan Kegunaan 1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

(1) Mengetahui gambaran keluarga nelayan dan tingkat pendidikan anak nelayan di Muara Angke

(2) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan aksesibilitas dan keberlanjutan anak nelayan dalam melanjutkan pendidikannya

(3) Mengetahui alternatif layanan pendidikan non-formal yang lebih sesuai dengan kondisi/situasi rumah tangga nelayan

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah:

(2) Sebagai media latih bagi penulis untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yang bergerak di bidang perikanan khusunya berkaitan dengan masalah pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nelayan dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan

Nelayan sesungguhnya bukanlah suatu entitas tunggal, tetapi terdiri dari beberapa kelompok. Satria (2002) mengelompokkan nelayan berdasarkan status penguasaan kapital, yaitu terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti kapal /perahu, jaring dan alat tangkap lainnya sedangkan nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering disebut Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Mubyarto, et al (1984), nelayan dibagi menjadi lima macam status nelayan, yaitu:

1. Nelayan Kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain sebagai buruh nelayan tanpa ia harus ikut bekerja. Nelayan jenis ini biasa disebut juragan

2. Nelayan Kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal

3. Nelayan Sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga

4. Nelayan Miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan bekerja lain,baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya

5. Buruh nelayan atau tukang kiteng, yaitu bekas nelayan yang pekerjaannya memperbaiki jaring yang sudah rusak. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh kelompok orang-orang miskin yang berusia diatas 40 tahun dan sudah tidak kuat lagi melaut

Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, menyatakan bahwa dari 16.420.000 jiwa masyarakat pesisir yang menjadi sasaran dari program

pemberdayaan masyarakat pesisir, 32% dari masyarakat sasaran masih berada di bawah garis kemiskinan, yaitu sebanyak 5.254.000 jiwa (Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, 2007). Menurut Satria (2002), kemiskinan dapat

melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pertama, aliran modernisasi yang selalu menganggap persoalan kemiskinan disebabkan disebabkan faktor internal masyarakat. Dalam aliran ini, kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi sumber daya alam. Kedua, aliran struktural yang menganggap kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor eksternal. Kemiskinan struktural dapat terjadi akibat, pertama, kemiskinan sebagai korban pembangunan. Kedua,

kemiskinan terjadi karena golongan tertentu tidak memiliki akses terhadap

kegiatan ekonomi produktif akibat pola institusional yang diberlakukan. Dari dua aliran besar yang melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan di atas kita dapat melihat bahwa salah satu hal mendasar yang menyebabkan kemiskinan tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan lemahnya pendidikan, oleh karena itu faktor penting yang perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk memperkecil angka kemiskinan nelayan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan nelayan.

Fakta yang ditemui pada keluarga nelayan di lapisan bawah seperti nelayan buruh adalah tingkat pendidikan anak nelayan yang rendah, sebagian besar hanya mencapai tingkat SD (Sekolah Dasar) dan sedikit yang melanjutkan ke tingkat sekolah lanjutan. Berdasarkan data yang terdapat dalam hasil

penelitian Angelina (2005) disebutkan bahwa tingkat pendidikan di Muara Angke termasuk dalam kategori rendah, karena 50% hanya tamat SD, selanjutnya 30% tamat SLTP, 13% tamat SLTA, dan 7% tidak tamat SD dari total jumlah penduduk di Muara Angke.

2.2 Pendidikan

21

enam tahun di sekolah dasar (SD) atau yang sederajat dan setara dengan SD dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP). Namun efektivitas program ini masih patut dipertanyakan karena masih tingginya angka putus sekolah, hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan yang cukup mendasar antara wajib belajar yang diterapkan di Indonesia dan wajib belajar yang diselenggarakan di negara maju. Ciri-ciri wajib belajar yang diterapkan di negara maju (compulsory education) adalah sebagai berikut: a). Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; b). Diatur dengan undang-undang wajib belajar; c). Tolak ukur keberhasilan program adalah tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah; d). Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah. Sedangkan ciri-ciri wajib belajar yang diterapkan di Indonesia (universal primary education) adalah sebagai berikut: a).tidak bersifat paksaan ; b). Tidak diatur dengan undang undang tersendiri ; c). Keberhasilan diukur dari angka partisipasi dalam pendidikan dasar; d). Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah

(Suwarso dan Suyoto, 1994).

Menurut UNESCO diacu dalam Suryani (2004) ada enam pilar pembelajaran pendidikan yang direkomendasikan di abad mendatang yang sebagian bahkan semua pilar tersebut sedang dan sudah dipraktikan di negara maju, sedangkan di negara berkembang termasuk di Indonesia masih lebih banyak dalam wacana. Enam pilar pendidikan tersebut antara lain (a) Learning to know, (b) learning to do, (c) learning to be, (d) learning to live together, (e) Learn how to learn, (f) Learning throughout life.

2.2.1 Pendidikan Formal

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Undang Undang No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (13)).

Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan

fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia,

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan kreatif, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global.

2.2.2 Pendidikan Non Formal

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pengertian pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan non-formal di Indonesia, yaitu:

23

serta fasilitasi pengembangan sumberdaya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.

b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB): adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi dan kharakteristik propinsinya.

c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB): adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah

(nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah.

d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan

pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat e. Lembaga PNF sejenis: adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat, yang meberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi life skills/keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-katagori di atas, seperti; LPTM, Organisasi Perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Termasuk dalam lembaga pendidikan non formal jenis ini adalah home schooling dan sekolah terbuka.

a. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Sejarah dan Pengertian PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan tindak lanjut dari gagasan Community Learning Center yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas

kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang dijelaskan (Sudjana dikutip oleh Muzaqi (2004)). Menurut BPPLS (Ismiati, 2007) PKBM adalah suatu wadah milik masyarakat dikelola dari, oleh, dan masyarakat yang menyediakan informasi dan kegiatan belajar sepanjang hayat bagi setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya Tujuan PKBM, memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk

mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Dalam upaya menyamakan persepsi dan menyelaraskan penyelenggaraan PKBM, dengan ide dasar PKBM sebagai pusat kegiatan pendidikan luar sekolah, PKBM yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan dan kemampuan masyarakat.

Pengertian PKBM menurut BPKP (Muzaqi ,2004) adalah tempat

pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar

25

dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, dan beraneka ragam serta terbuka bagi semua kelompok usia dan anggota masyarakat sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan, dan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat.

Fungsi dan Azaz PKBM.

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. b. Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di

masyarakat, artinya bahwa PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat,

sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

c. Sebagai pusat dan sumber informasi, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (life skill).

d. Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi.

yang membutuhkannya. disamping itu dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan nara sumber baik intern maupun ekstern. f. Sebagai loka belajar yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan

suatu tempat yang secara terus menerus digunakan untuk proses belajar mengajar

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan (BPKB Jatim, 2000 diacu dalam Muzaqi 2004).

Klasifikasi PKBM

Hasil analisis Zainuddin Arif (Ismiati, 2007) menyebutkan bahwa

berdasarkan penyelenggaraannya secara garis besar ada tipe atau tiga jenis PKBM yaitu:

1. PKBM Berbasis masyarakat (Community Based), dengan ciri, dari, oleh, dan untuk masyarakat

2. PKBM Berbasis kelembagaan (Institution Based)

Pengelolaan PKBM ini dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta (yayasan atau LSM) dan masyarakat menjadi kelompok sasaran progam atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua sarana dan prasarana termasuk didalamnya disediakan oleh pemerintah.

3. PKBM komprehensif, dengan ciri utama penyelenggara merupakan gabungan antara pemerintah/swasta dengan masyarakat.

b. Homeschooling

Pengertian dan Klasifikasi Home schooling

27

1. Home schooling Tunggal

Home schooling jenis ini dilaksanakan oleh orangtua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan lainnya. Biasanya home schooling jenis ini diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas home schooling lain. Alasan lain, karena lokasi/tempat tinggal si pelaku home schooling yang tak memungkinkannya berhubungan dengan komunitas home schooling lain. Pada home schooling jenis ini yang berperan sebagai pengajar adalah ayah, ibu, atau keduanya. Namun jika keduanya sama-sama bekerja, maka harus ada pilihan lain, misalnya tante, paman, nenek, anggota keluarga lain, atau tutor dari lembaga penyelenggara home

schooling.

Kelebihan dari home schooling jenis ini adalah anak bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, namun home schooling jenis ini tetap memiliki kelemahan yaitu bila anak hanya menjalani kegiatan home schooling di rumah (tidak bergabung dengan komunitas lain) dikhawatirkan berpengaruh kepada kemampuan pergaulan atau sosialisasinya dan dikhawatirkan pula anak tidak memiliki kesempatan untuk bersaing/berkompetisi dengan orang lain.

2. Home schooling Majemuk

Home schooling jenis ini dilaksanakan oleh dua atau lebih keluarga, sementara kegiatan pokok tetap dilaksanakan orang tua masing-masing. Dalam

home schooling jenis ini terdapat kebutuhan-kebutuhan yang dapat

dikompromikan oleh beberapa keluarga untuk dilakukan secara bersama-sama. Pengajar dalam home schooling majemuk kurang lebih sama dengan pengajar pada home schooling tunggal, sedangkan kelebihannya adalah adanya ruang gerak yang lebih luas daripada home schooling tunggal.

3. Home schooling Komunitas

Jenis home schooling ini merupakan gabungan beberapa home schooling

tersedianya fasilitas yang pembelajaran yang lebih baik seperti bengkel kerja, laboratorium alam, perpustakaan, fasilitas olah raga dan kesenian serta adanya dukungan yang lebih besar karena masing-masing bertanggung jawab untuk mengajar sesuai keahlian masing-masing. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh

home schooling jenis ini bukan berarti menunjukan tiadanya kekurangan dalam sistem pembelajaran ini, dan kekurangan yang terdapat dalam home schooling

jenis ini adalah adanya kekhawatiran komunitas ini tergelincir menjadi sekolah formal, karena terstruktur atau terjadwal, seperti mengadakan kegiatan seminggu dua kali dan sebagainya.

Landasan Hukum Home Schooling

Terdapat beberapa landasan hukum yang mendasari keberadaan home schooling menurut Sumardiono (2007), yaitu:

1. Kesepakatan kerjasama antara Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas dan ASAHPENA

Isi dari kesepakatan tersebut adalah tentang pembinaan dan

penyelenggaraan komunitas Sekolah Rumah sebagai satuan pendidikan kesetaraan dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Rumah untuk

memperluas akses pendidikan dasar 9 tahun jalur pendidikan nonformal (Paket A dan Paket B), memperluas akses pendidikan menengah jalur pendidikan

nonformal melalui komunitas Sekolah Rumah dan pendidikan alternatif,

meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan sekolahrumah dan pendidikan alternatif, serta meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak serta lembaga-lembaga penyelenggara sekolahrumah dan pendidikan alternatif yang terkait lainnya.

2. UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional.

Pasal 31 Ayat (1)

29

Ayat (2)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat

adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

berhak memperoleh pendidikan khusus.

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

4. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian tentang komunitas belajar.

Komunitas Belajar merupakan satuan pendidikan jalur nonformal. Acuan dalam UU mengenai Komunitas Belajar ada pada UU 20/2003 pasal 26 ayat (4): "Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis". Peserta didik dari Komunitas Belajar yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti ujian nasional

mandiri". Pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan

informal kecuali standar penilaian apabila akan disetarakan dengan pendidikan jalur formal dan nonformal sebagaimana yang dinyatakan pada UU No. 20/23, pasal 27 ayat (2).

c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Sanggar Kegiatan Belajar merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada dalam naungan Balai pengembangan dan Pelatihan Pendidikan luar Sekolah (BPPPLS). Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 41 Tahun 2003 BPPPLS merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi dibidang pengembangan dan pelatihan pendidikan luar sekolah. BPPPLS mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan program, model dan media pendidikan luar sekolah.. Berdasarkan SK Gubernur

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2003, dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa disetiap Kotamadya/kabupaten Administrasi dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar (Sanggar Kegiatan Belajar), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah (BP3LS) serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.

Selanjutnya sesuai SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 41Tahun 2003, SKB mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun program dan rencana kegiatan operasional

2. melaksanakan pelayanan kegiatan relajar mengajar pendidikan luar sekolah

3. melaksanakan uji coba program, media, dan sistem pendidikan luar sekolah

4. melaksanakan pelatihan tenaga kependidikan

31

6. melaksanakan pelayanan informasi pendidikan luar sekolah di kotamadya/kabupaten administrasi

7. melaksanakan pengelolaan kegiatan ketatausahaan

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan operasional

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian Fathoni (2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan atau mempengaruhi tingkat pendidikan. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal (keluarga dan orang tua) dan faktor eksternal (lingkungan serta sarana informasi). Faktor internal terdiri dari beberapa hal yaitu umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, besar keluarga (besar tanggungan), total pendapatan keluarga, total pengeluaran keluarga, persepsi tentang arti penting sekolah, persepsi tentang biaya pendidikan, dan status usaha kepala keluarga. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, informasi terhadap pendidikan, sarana pendidikan, serta jarak sarana pendidikan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Suryani (2004) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Faktor Internal

Faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak dalam penelitian ini adalah karakteristik personal kepala keluarga dan persepsi keluarga nelayan terhadap pendidikan. Karakteristik personal kepala keluarga yang diukur antara lain tingkat pendidikan kepala keluarga, umur kepala keluarga, besarnya pendapatan keluarga, jumlah tanggungan, nilai anak dalam keluarga, dan status sosial dalam pekerjaan.

1) Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

antara anggota keluarga. Selain itu, imbas dari pendidikan orang tua akan mempengaruhi persepsinya tentang penting atau tidaknya pendidikan. Menurut Heryanto (1998) dengan dasar pendidikan yang relatif memadai untuk mampu memberikan makna terhadap nilai, kegunaan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya sehingga kesungguhan untuk menambah wawasan dan bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya menjadi cita-cita dan harapan dalam hidupnya.

2) Umur Kepala Keluarga

Selain berkaitan dengan tingkat kedewasaan teknis seseorang, usia juga mempunyai kaitan dengan tingkat kedewasaan psikologis. Dalam hal ini berarti semakin lanjut usia seseorang, diharapkan akan semakin mampu menunjukan kematangan jiwa (dalam arti semakin bijaksana), semakin mampu berpikir secara rasional dan semakin mampu mengendalikan emosi dan sifat-sifat lainnya yang menunjukan kematangan intelektual dalam psikologis, sehingga semakin tua usia seseorang, motivasi yang dimiliki akan semakin tinggi. Usia dapat

mempengaruhi cara seseorang berpikir, mempersepsi dan menyikapi sesuatu yang menjadi objeknya (Heryanto, 1998).

3) Pendapatan Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga dapat diukur dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan keluarga adalah tingkat pendapatan keluarga. Pendapatan nelayan dapat diperoleh dari usaha perikanan (usaha penangkapan dan non-penangkapan) maupun dari usaha non perikanan yang dilakukan oleh nelayan.

Di satu sisi pendidikan formal diperlukan oleh masyarakat nelayan, namun di sisi lain pendidikan formal memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tinggi menjadi salah satu faktor penghambat bagi para nelayan dengan status sebagai masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi

33

pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya terutama pendidikan formal (Erizal diacu dalam Suryani 2004).

5) Jumlah Tanggungan

Banyaknya tanggungan dalam keluarga berimplikasi pada besar kecilnya pengeluaran dalam satu keluarga. Berdasarkan hasil penelitian Suryani (2004) di Desa Karangjaladri Ciamis, semakin banyak jumlah tanggungan mengakibatkan persepsi masyarakat nelayan terhadap pendidikan formal semakin rendah.

6) Nilai Anak dalam Keluarga

Nilai anak adalah peranan yang dimainkan oleh anak dalam kehidupan orangtuanya. Pada dasarnya semua orang tua menginginkan kondisi anaknya lebih baik dari kondisi orang tua dalam menjalani kehidupan yang dapat ditunjukkan dengan harapan orang tua terhadap masa depan kehidupan anaknya. Hasil penelitian Sukmawan (2000) di Sukabumi menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga nelayan sangat mengharapkan anaknya dapat menjadi pegawai negeri atau swasta.

7) Status Sosial

Status (kedudukan) sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestise, hak dan kewajibannya. Secara tidak langsung kedudukan (status) dapat mencerminkan adanya pelapisan (stratifikasi sosial). Untuk mempelajari

stratifikasi sosial menurut Zanden (1990) diacu dalam Satria (2001) terdapat tiga pendekatan yang harus dilakukan, yaitu:

(a) Pendekatan objektif, yaitu menggunakan ukuran objektif berupa variabel yang mudah diukur secara statistik seperti pekerjaan, pendidikan, atau penghasilan. (b)Pendekatan subjektif (self-placement), yaitu kelas dilihat sebagi kategori

sosial dan disusun dengan meminta responden untuk menilai statusnya sendiri. (c) Pendekatan reputasional, yaitu subjek penelitian diminta untuk menilai status

Dalam penelitian, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan objektif yaitu melihat kedudukan nelayan berdasarkan pekerjaan. Status sosial nelayan dibagi berdasarkan pemilikan armada dan alat tangkap. Berdasarkan pemilikan armada dan alat tangkap, nelayan dibedakan menjadi nelayan pemilik dan nelayan pandhiga. Berdasarkan hasil penelitian Suryani (2004) di Ciamis didapat bahwa semakin tinggi status sosial nelayan maka persepsi terhadap pendidikan formal akan semakin tinggi.

7) Persepsi Terhadap Pendidikan Formal

Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami melalui alat penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya) dan alat untuk memahaminya adalah kognisi atau kesadaran (Sarwono 1999 diacu dalam Suryani (2004)). Setiap lingkungan sosial budaya yang berbeda dan reaksi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula (Markovsky diacu dalam Suryani (2004)).

Para orang tua nelayan kurang memperhatikan pendidikan formal anaknya dengan baik, dapat membaca dan menulis adalah tujuan utama untuk

menyekolahkan anak. Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak akan sangat tergantung pada bagaimana penilaian orang tua terhadap tujuan dan sistem

pendidikan formal.

2.3.2 Faktor Eksternal

Faktor ekternal yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak antara lain jarak tempat tinggal dengan sarana pendidikan, jumlah jam kerja,

keterdedahan informasi, dan relevansi kurilukum dengan kebutuhan lingkungan.

1) Jarak Tempat Tinggal

Menurut Heryanto (1998) jarak tempat tinggal ke sarana pendidikan dan pusat informasi pendidikan penting dijadikan pertimbagn untuk menyekolahkan anak, karena terkait dengan transportasi, biaya dan waktu pengawasan kemajuan prestasi anak.

35

2) Keterdedahan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian Suryani (2004) pemanfaatan media menjadi hal yang penting dalam hal penunjang pendidikan dan semakin banyak informasi yang diterima oleh nelayan maka persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal akan semakin tinggi.

3) Jumlah Jam Kerja Anak

Jumlah jam kerja anak adalah banyaknya waktu ysng dipergunakan anak untuk membantu usaha orang tua dianggap berpengaruh terhadap tingkat

pendidikan anak karena bersadarkan beberapa sumber menyebutkan bahwa banyak anak nelayan usia sekolah yang sudah terjun untuk membantu usaha orang tuanya untuk menambah pendapatan keluarga. Hasil penelitian Sumarsono di Jawa Timur diacu dalam Suryani (2004) menyebutkan bahwa anak merupakan faktor produksi yang dapat membantu penghasilan keluarga karena mampu memperoleh penghasilannya sendiri.

Fenomena keseharian masyarakat nelayan yaitu baik anak lelaki maupun anak perempuan secara lebih dini terlibat dalam proses pekerjaan nelayan dari mulai persiapan orang tua mereka untuk ke laut sampai dengan menjual hasil tangkapan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan.

4) Relevansi kurikulum dengan keutuhan lingkungan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang Undang Pendidikan Nasional 2003). Dalam pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 36 ayat (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

Menurut Dahuri (2002) wacana kelautan perlu dikembangkan dalam pelajaran di sekolah (tingkat dasar dan menengah) hal itu disebabkan oleh

kenyataan bahwa etos kebaharian sudah mulai menurun dan melemah terutama di kalangan generasi muda. Lunturnya etos kebaharian tersebut disebabkan sistem pendidikan nasional yang mewarisi gagasan politik etis. Rickcleft (1991) diacu dalam Dahuri (2002) menjelaskan bahwa politik etis yang ditanamkan berakar pada permasalahan-permasalahan ekonomi dan adanya unsur kemanusiaan sebagai balas jasa. Sistem pendidikan pada masa tersebut bias pada kepentingan penjajah yang mengenyampingkan etos kebaharian. Ketiadaan orientasi

pendidikan pada wacana kelautan, mengakibatkan seolah-olah menjadi beban dan tidak menjadi prioritas dalam pilihan hidup masyarakat pesisir dan kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendidian di kalangan nelayan rendah (Ramli 2002 diacu dalam Dahuri 2002).

Salah satu implementasi manajemen berbasis sekolah adalah adanya pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan siswa,

III. KERANGKA PENDEKATAN STUDI

Proses pendidikan sangat memerlukan adanya hubungan timbal balik antara tiga unsur yang mempengaruhi keberlanjutan dan proses pendidikan anak yaitu keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dalam hal ini anak merupakan posisi sentral yang sangat rentan untuk dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

keberlanjutan seorang anak dalam mengakses pendidikan untuk tercapainya mutu anak yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik sosial ekonomi orang tua (nelayan), jenis layanan pendidikan, serta ketersediaan informasi layanan pendidikan. Penelitian ini juga berusaha mencoba membantu merumuskan alternatif layanan pendidikan non-formal yang lebih sesuai dengan kondisi/situasi rumah tangga nelayan.

Gambar 1. Kerangka pendekatan studi

Keterangan :

= berhubungan

= ruang lingkup penelitian Kondisi sosial ekonomi

keluarga nelayan: 1.umur ayah dan ibu 2. tingkat pendidikan ayah

dan ibu

3.jumlah tanggungan 4.pendapatan keluarga 5.persepsi terhadap

pendidikan

6.status usaha kepala keluarga

7.nilai anak dalam keluarga

Keberlanjutan pendidikan

Pendidikan Formal: - pendidikan dasar - pendidikan

menengah - pendidikan

tinggi

Pendidikan Non Formal: - Sanggar Kegiatan Belajar - PKBM

- Home schooling

Jenis Layanan Pendidikan

Pendidikan In- formal

Ketersediaan informasi mengenai layananan pendidikan

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney (Nazir, 1999), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah fakta yang diperoleh selama penelitian berupa kata-kata atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan (Sitorus, 1998)). Data kualitatif dipilah dalam tiga kategori (Patton (Sitorus, 1998)) , yaitu:

a). Hasil pengamatan: uraian (deskripsi) rinci mengenai status, kejadian,

peristiwa, orang-orang, interaksi, dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan

b). Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pandangan atau pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam

c). Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen, surat-menyurat, dan kasus historis (sejarah)

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui wawancara, pengukuran, dan pengamatan langsung di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Menurut Sitorus (1998) wawancara adalah proses memperoleh data dengan cara tanya jawab secara langsung dan temu muka antara peneliti dan tineliti. Pengumpulan data seperti ini dituntut untuk melakukan banyak pelacakan guna mendapatkan data yang lebih dalam, utuh, dan rinci. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kondisi langsung tempat penelitian, yaitu kawasan pemukiman nelayan Muara Angke, fasilitas-fasilitas kemayarakatan baik fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya untuk mencatat hal-hal, perilaku, atau berbagai hal yang terjadi selama pengamatan dilakukan. Teknik observasi dilakukan agar dapat memperoleh data dari informan atau subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal ataupun subjek yang tidak mau berkomunikasi secara verbal. Data sekunder berupa keadaan geografi dan demografi, keadaan sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan sarana dan prasarana yang ada di daerah penelitian. Data sekunder diperoleh dari lembaga dan instansi terkait, yaitu:

1) Kantor UPT PPI Muara Angke tentang potensi perikanan Muara Angke dan kondisi geografi kawasan Muara Angke serta tentang sarana prasarana yang tersedia di Muara Angke

2) Kantor Kelurahan Pluit mengenai rekapitulasi jumlah penduduk

3) Rukun Nelayan Muara Angke yang terletak di Kampung Baru tentang data jumlah nelayan, armada, dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di wilayah Muara Angke

4) Literatur lain yang terkait dengan topik penelitian

4.3 Metode Pengambilan Sampel

41

sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Terpilihnya sampel harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan, bebas dari subyektivitas peneliti atau subyektivitas orang lain

(Singarimbun dan Effendi, 1989). Terdapat 369 keluarga nelayan yang terdapat di Kampung Baru Muara Angke, dan dari 369 keluarga tersebut terdapat 312

keluarga yang memiliki anak dengan usia diatas 5 tahun dan belum menikah. Sebanyak 312 keluarga tersebut disusun dalam daftar kerangka sampling

(sampling frame), kemudian dari kerangka sampling ditarik empat puluh keluarga sebagai sampel.

4.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2008 selama tiga minggu di Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara. Keluarga nelayan yang menjadi responden bertempat tinggal di

pemukiman nelayan Muara Angke.

4.5 Validitas dan Reliabilitas

Data yang dikumpulkan melalui penelitian memerlukan validitas dan reliabilitas yang tinggi agar dapat instrumen yang digunakan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukurnya (Singarimbun dan Effendi 1989).

unutk uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi 1989):

Langkah-langkah untuk melakukan uji validitas adalah:

a). mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur b). mempersiapkan tabel tabulasi jawaban

c). menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi “product moment” dengan pola:

dimana:

r = product moment

N = jumlah sampel Xi = skor pertanyaan ke-i Y = skor total

Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas adalah:

a). Menyajikan alat pengukur kepada sejumlah responden, kemudian dihitung validitas item-nya. Item-item yang valid dikumpulkan jadi satu dan yang tidak valid dibuang.

b). Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan dengan cara acak, atas dasar genap dan ganjil atau dengan pertimbangan tertentu.

c). Skor untuk masing-masing item untuk tiap belahan dijumlahkan. d). Mengkorelasikan skor total kedua belahan dengan menggunakan

korelasi product moment

Uji validitas dilakukan sebelum mengumpulkan data pokok, karena uji ini bertujuan untuk menguji alat ukurnya sendiri. Alat ukur yang telah memenuhi syarat validitas, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada keseluruhan variabel pada pada instrumen penelitian, terdapat lima pertanyaan yang di uji dengan menggunakan teknik belah

(

)

[

2 2]

[

2( )

2]

43

dua yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jawaban dengan sistem skor. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan mengenai intensitas penggunaan media, penting atau tidaknya pendidikan anak bagi responden, perasaan responden ketika menyekolahkan anaknya di sekolah formal, pendapat responden mengenai biaya pendidikan, serta jumlah anak responden yang putus sekolah. Angka korelasi untuk intensitas penggunaan media massa sebesar 0,5963631, untuk penting atau tidaknya pendidikan anak bagi responden sebesar 0,675195, untuk perasaan responden ketika menyekolahkan anaknya di sekolah formal sebesar 0,5074556, untuk pendapat responden mengenai mahal atau tidaknya biaya pendidikan sebesar 0,5250537, dan untuk jumlah anak responden yang putus sekolah sebesar 0,7546932.

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai –r. Angka korelasi product moment untuk masing-masing pertanyaan adalah diatas angka kritik taraf 5%, maka pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan.

e). Karena angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah maka angka korelasi yang dihasilkan akan lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika alat pengukur tersebut tidak dibelah, seperti teknik pengukuran ulang, sehingga angka keseluruhan untuk tiap itemnya harus diketahui tanpa dibelah. Setelah didapat nilai korelasi product moment, maka dapat dihitung nilai korelasi dengan rumus:

dimana:

rtotal = angka reliabilitas seluruh item

rtt = angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua

rtotal = 0,913

Dari perhitungan tersebut didapat nilai reliabilitas seluruh item sebesar 0,913. Bila nilai reliabilitas tersebut dikuadratkan maka akan didapat nilai

( )

( )

tttt total r r r + = 1 2

(

)

(

0

,

84

)

koefisien determinasi yang merupakan petunjuk besarnya hasil pengukuran yang sebenarnya. Dan nilai koefisien determinasi tersebut adalah 0,834 atau 83,4%.

Konsistensi alat ukur dilihat dari nilai reliabilitas. Teknik pengukuran reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran belah dua. Uji reliabilitas suatu alat ukur dilakukan setelah data pokok terkumpul. Konsistensi alat ukur merupakan gambaran dari kemampuan alat ukur tersebut untuk digunakan berulang-ulang.

4.6 Analisis data

Data yang diperoleh disusun melalui beberapa langkah yaitu editing, coding,tabulasi, dan analisis. Data yang telah diedit disusun ke dalam bentuk tabel berdasarkan hubungan variabel serta dilihat persentasenya kemudian dianalisis. Data dan informasi hasil penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan keluarga dan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji ketepatan model serta menguji hipotesis yang diajukan dilakukan uji t

dan uji F.

4.6.1Analisis Pendapatan Keluarga

Analisis pendapatan keluarga dilakukan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh keluarga nelayan dalam sebulan. Pendapatan keluarga nelayan berasal daripendapatan ayah, pendapatan ibu, dan pendapatan yang diperoleh anggota keluarga lainnya.

Y = Y1 + Y2 + Y3

dimana : Y = Pendapatan total keluarga (Rp per bulan) Y1 = Pendapatan ayah ( Rp per bulan)

Y2 = Pendapatan ibu (Rp per bulan)

45

4.6.2Analisis Faktor –Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendidikan

Anak dalam Keluarga

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk faktor umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak dilakukan analisis secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda sedangkan untuk faktor lainnya digunakan analisis secara deskriptif.

Data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Tingkat pendidikan anak (Y) merupakan varabel terikat, untuk faktor umur kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, umur ibu, tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, jumlah tanggungan, pendapatan keluarga, status usaha kepala keluarga, serta jenis kelamin anak merupakan variabel tidak terikat. Jenis kelamin anak diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan anak, hal tersebut dilakukan karena kondisi masyarakat secara umum masih membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 +b2X2 +b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 +b7D1i +b8 D2i + e

dimana: Y = Keberlanjutan pendidikan anak nelayan (tahun) a = Konstanta

X1 = Umur kepala keluarga (tahun)

X2 = Lama sekolah kepala keluarga (tahun) X3 = Usia ibu (tahun)

X4 = Lama sekolah ibu (tahun) X5 = Jumlah tanggungan (jiwa) X6 = Pendapatan (Rupiah/bulan)

i = 0 untuk nelayan pandega D2i = Jenis kelamin anak , i = 1 untuk anak laki-laki

i = 0 untuk anak perempuan b1 – b8 = koefisien regresi

e = standard error

Untuk mengetahui ketepatan suatu model yang diduga sebagai alat an