PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, INFRASTRUKTUR,

DAN TENAGA KERJA TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

HASIL PEMEKARAN DI INDONESIA

RASYID WIDADA

H252110055

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Fungsi Pengaruh Belanja Pemerintah, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

RASYID WIDADA. Pengaruh Belanja Pemerintah, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia. Dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM dan SRI MULATSIH.

Tujuan pokok dari diberlakukannya kebijakan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Pemekaran daerah juga diharapkan akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun dari berbagai studi evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar daerah baru hasil pemekaran tidak memuaskan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel.

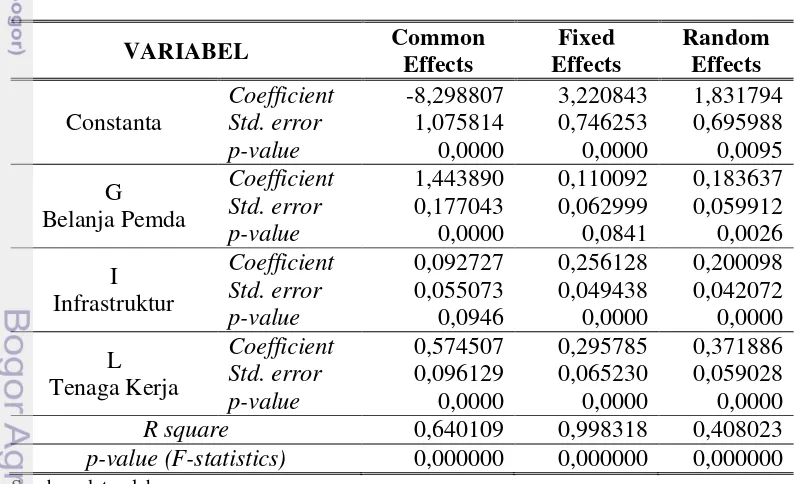

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%.

SUMMARY

RASYID WIDADA. The Effect of Government Expenditure, Infrastructure, and Labor to Economic Growth of The New Districts by Regional Reform in Indonesia. Supervised by DEDI BUDIMAN HAKIM and SRI MULATSIH.

The main purpose of regional reform policy is to improve the effectiveness of administering government and the management of regional development. Regional reform also expected to accelerate improve economic growth in the region. But of various studies evaluation have been done showed that the most of new districts by regional reform governments’ performance rated dissatisfy.

This research aims to analyze the effects of government expenditure, infrastructure, and labor on economic growth of the new districts of regional reform during the period 2008-2010. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of infrastructure using proxy the ratio of the length of roads under authority of the new districts by regional reform to the large of their administrative land area. The variable of labor using figures of employment. While the variables of economic growth using the number of GRDP without oil and gas at 2000 constant market prices. The samples involved are 45 new districts by regional reform selected at random from 26 province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data.

The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0.110092 % of GRDP. Any 1% increase in the ratio of the length of roads under the new districts by regional reform governments’ authority will increase 0.256128 % of GRDP. Every 1 % increase in the number of employment will increase 0.295785% of GRDP.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional

pada

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, INFRASTRUKTUR,

DAN TENAGA KERJA TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

HASIL PEMEKARAN DI INDONESIA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Pengaruh Belanja Pemerintah, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia

Nama : Rasyid Widada NIM : H252110055

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec. Ketua

Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr. Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Manajemen Pembangunan Daerah

Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS., M.Ec.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

Tanggal Ujian: 27 Oktober 2014

PRAKATA

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan banyak kemudahan dan petunjuk sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2013 ini ialah pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran, dengan judul: Pengaruh Belanja Pemerintah, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec. dan Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr. selaku pembimbing yang telah banyak mencurahkan perhatian dan pengetahuan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Gilang Gumilar beserta staf dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bapak Zulfiyandi, S.E. beserta staf dari Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatinnaker) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, serta para staf di Badan Pusat Statistik, yang telah membantu penulis selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih yang besar juga penulis sampaikan kepada Mbak Cici Suhaeni, S.Si., M.Si., dari Departemen Statistika IPB yang telah sabar dan ringan tangan membantu penulis dalam melakukan analisis data statistik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kuliah di MPD 13: Samsu Hilal, Riswandi, Hesty Dharmanita W, Rudy Mashudi, Bobby Wahyudi, dan Punti Minesa yang senantiasa saling peduli dan menyemangati untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Idrus Marham beserta staf di Sekretariat DPP Partai Golkar yang telah memberi banyak toleransi selama penulis menyelesaikan studi. Terima kasih yang tulus buat rekan kerja penulis: Mas WS Koentjoro, M.I.P. yang sering menjadi mitra diskusi penulis dalam memperkaya pembahasan karya ilmiah ini.

Terima kasih tak terhingga kepada ayahanda: Bapak Noor Husain dan ibu mertua: Ibu Churiyati, beserta seluruh keluarga besar Bani Sardjono Kudus dan Bani Rahmat Jepara, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya. Tentu yang tidak terlupakan, terima kasih kepada istri tercinta: Hanif Pujiati, anak-anak tersayang: Muhammad Haidar Imarulhaq dan Isnaniar Rahma Maulina, serta keponakan terkasih: Cinthia Amalia Marthayodha, atas segala doa, bantuan, dan cintanya selama ini. Karya tulis ini didedikasikan untuk kalian.

Akhirnya, semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Pemekaran Daerah 8

2.2. Belanja Pemerintah 12

2.3. Infrastruktur 15

2.4. Tenaga Kerja 18

2.5. Pertumbuhan Ekonomi 19

2.6. Penelitian Sebelumnya 21

3 METODE

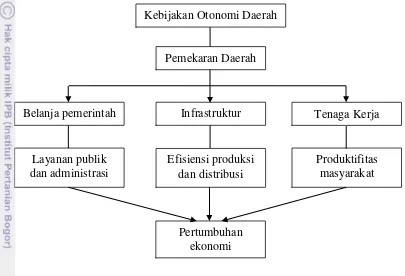

3.1. Kerangka Pemikiran 24

3.2. Definisi Operasional Variabel 25

3.3. Jenis Penelitian 25

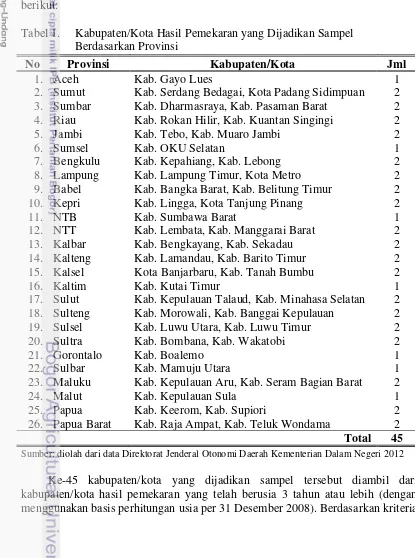

3.4. Populasi dan Sampel 25

3.5. Penentuan Sampel dan Teknik Sampling 25

3.6. Sumber Data 26

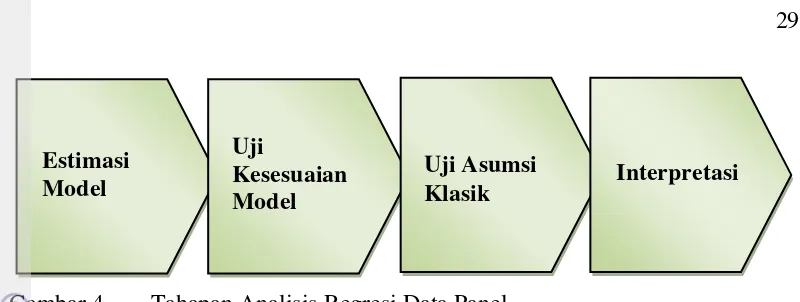

3.7. Analisis Data 26

3.8. Pengujian Hipotesis 31

4 KINERJA PEREKONOMIAN KAB/KOTA HASIL PEMEKARAN 33

4.1. Gambaran Umum 33

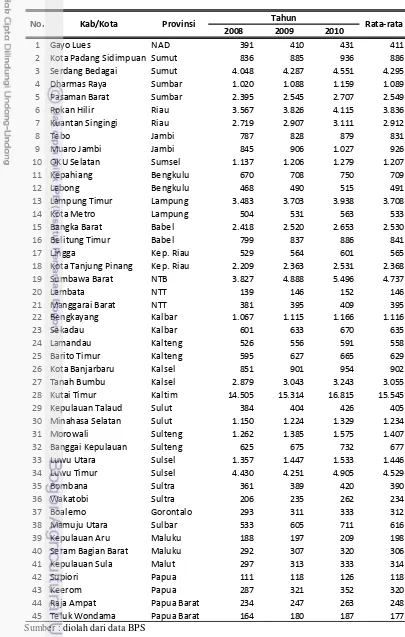

4.2. Perkembangan PDRB 36

4.3. Perkembangan Belanja Pemerintah 40

4.4. Perkembangan Infrastruktur 44

4.5. Perkembangan Tenaga Kerja 47

5 PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, INFRASTRUKTUR, DAN

TENAGA KERJA TERHADAP PDRB 51

5.1. Penentuan Model Persamaan Regresi 51

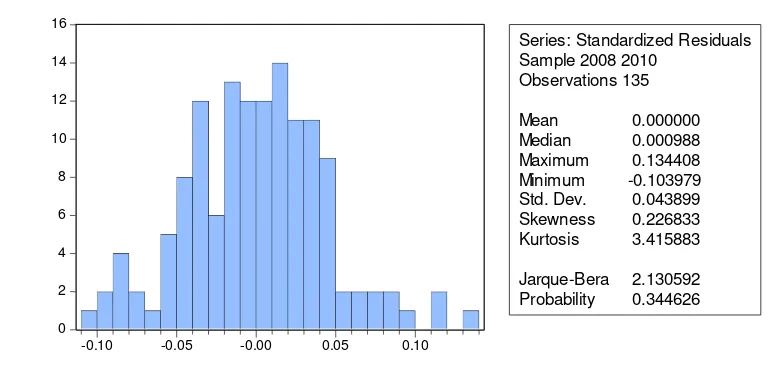

5.2. Uji Asumsi Klasik 52

5.3. Interpretasi Model 54

6 REKOMENDASI STRATEGI DAN PROGRAM 59

6.1. Strategi di Bidang Belanja Pemerintah 59

6.2. Strategi di Bidang Infrastruktur 60

6.3. Strategi di Bidang Tenaga Kerja 61

7.1 Simpulan 62

7.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

1 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran yang Dijadikan Sampel Berdasarkan

Provinsi 33

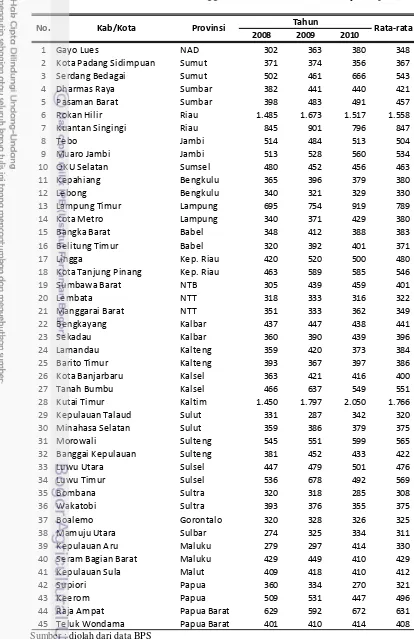

2 PDRB Tanpa Minyak dan Gas Berdasarkan Harga Konstan 2000

Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran 2008-2010 37

3 Realisasi Total Belanja Pemerintah 45 Kabupaten/Kota Hasil

Pemekaran Tahun Anggaran 2008-2010 43

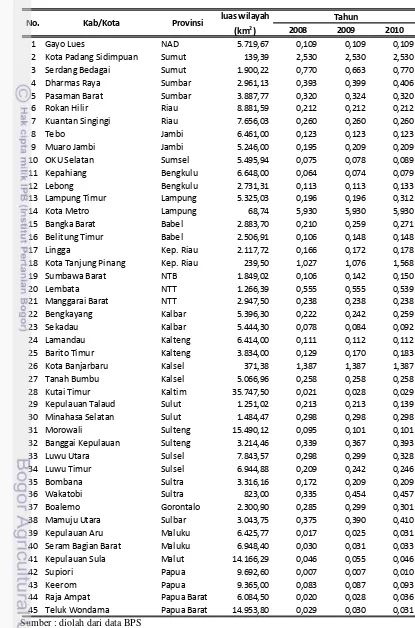

4 Rasio Panjang Jalan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran 2008-2010 46

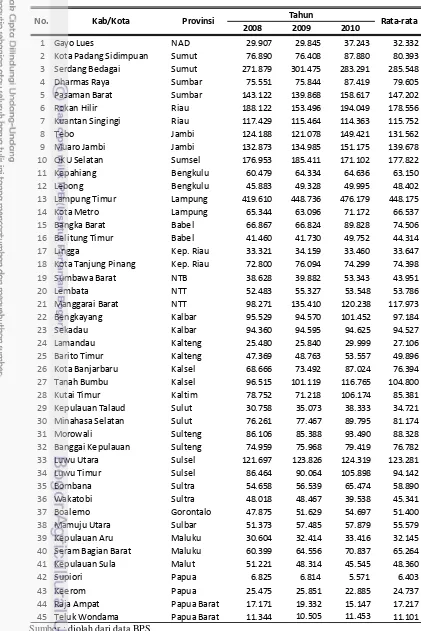

5 Jumlah Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran

2008-2010 49

6 Nilai Variabel Independen dari Masing-masing Model Persamaan 51 7 Hasil Uji Statistik F atau Likelihood Ratio Test 52

8 Hasil Hausman Test 52

9 Hasil Uji Multikolineritas 53

DAFTAR GAMBAR

1 Perkembangan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sejak 1999 2 2 Tahun Penetapan Propvinsi dan Kabupaten Kota Hasil Pemekaran

Sejak 1999 3

3 Kerangka Pemikiran 24

4 Tahapan Analisis Regresi Data Panel 28

5 Usia 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran 34

6 Komposisi 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Berdasarkan Prosedur

Pemekaran 35

7 Komposisi 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Berdasarkan Usia dan

Prosedur Pemekaran 35

8 Perbandingan Laju PDRB 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran dengan

Laju PDB Nasional 2008-2010 38

9 Komposisi 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Berdasarkan Sektor yang Terbesar Kontribusinya dalam Pertumbuhan Ekonomi 39 10 Perbandingan Realisasi Total Belanja Pemerintah dengan Agregat

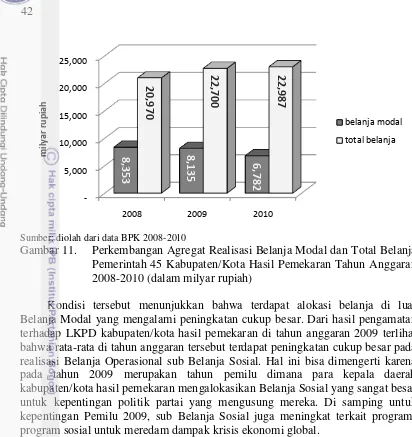

PDRB 45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran 2008-2010 40 11 Perkembangan Realisasi Belanja Modal dan Total Belanja Pemerintah

45 Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Tahun Anggaran 2008-2010 41 12 Perbandingan Pertambahan Rasio Panjang Jalan 45 Kabupaten/Kota

Hasil Pemekaran terhadap Pertambahan Rasio Panjang Jalan

Kabupaten/Kota Secara Nasional 2008-2010 44

13 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja 45

Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran 2008-2010 47

14 Hasil Uji Normalitas 53

15 Diagram Scatter Belanja Pemerintah dengan PDRB 55

16 Diagram Scatter Infrastruktur dengan PDRB 57

DAFTAR LAMPIRAN

1 Daftar Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran yang Dijadikan Sampel beserta Tanggal Penetapannya sebagai Daerah Otonom Baru 66 2 Hasil Perhitungan Model Persamaan Regresi Data Panel dengan

Common Effects Model 67

3 Hasil Perhitungan Model Persamaan Regresi Data Panel dengan Fixed

Effects Model 67

4 Hasil Perhitungan Model Persamaan Regresi Data Panel dengan

Random Effects Model 68

5 Hasil Uji Likelihood Test 68

2

1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah beberapa daerah dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dengan cara pemekaran. Argumentasinya adalah ketika lingkup wilayah kerja pemerintah daerah menjadi lebih kecil maka rentang kendali pemerintah menjadi lebih pendek. Hal ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah.

Dengan pemahaman tersebut pemekaran wilayah diharapkan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik melalui pemecahan wilayah kewenangan menjadi wilayah-wilayah otonom yang lebih kecil. Pada skala yang lebih kecil, proses perencanaan dan penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang dimekarkan akan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan skala yang lebih kecil pula, akses warga terhadap program pembangunan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah otomatis akan lebih dekat.

Di sisi lain, warga akan menjadi semakin mudah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Aspirasi dan kepentingan warga menjadi semakin mudah tersalurkan dalam proses kebijakan daerah. Representasi warga dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah juga akan menjadi semakin tinggi. Jika hal tersebut terjadi maka kebijakan pemerintah daerah akan menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan warganya dan rasa kepemilikan warga terhadap kebijakan daerah juga menjadi semakin kuat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemekaran wilayah diharapkan akan mendorong pengembangan dan kreatifitas baru dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki. Dorongan ini akan meningkatkan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini kurang terperhatikan. Di samping itu, dengan adanya daerah baru hasil pemekaran diharapkan akan merangsang terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (new economic growth centres) yang akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Karena beberapa alasan itulah maka dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakomodasi pengaturan masalah pemekaran daerah.

3 studi kelayakan yang jelas dan lebih banyak mendasarkan pada alasan sentimen kesukuan atau kepentingan elit lokal di sana.

Sumber: diolah dari data Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 2012

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sejak 1999 Di sisi lain, elit politik di tingkat nasional maupun lokal juga seringkali turut menunggangi usulan pemekaran daerah untuk kepentingan politik mereka. Adanya agenda dan kepentingan lain yang membonceng proses pemekaran daerah menjadikan dinamika dan orientasi yang dituju tidak selalu selaras dengan semangat awal dilakukannya kebijakan pemekaran. Hal ini karena pembentukan daerah baru berimplikasi pada munculnya anggaran baru, peluang jabatan politik baru, dan birokrasi baru. Faktor-faktor inilah yang kemudian mengesankan proses pemekaran lebih banyak mengedepankan pragmatisme politik dan kurang mempertimbangkan studi kelayakan yang memadai. Kesan tersebut terlihat dari melonjaknya jumlah daerah pemekaran baru menjelang pelaksanaan Pemilu, yang tergambar dalam Gambar 2.

Kondisi tersebut menjadi salah satu sebab yang mempengaruhi keberhasilan daerah-daerah baru hasil pemekaran dalam mewujudkan tujuan utama dari kebijakan pemekaran daerah. Pemekaran wilayah dinilai belum cukup berhasil

0 200 400 600

4

dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah secara signifikan.

Sumber: diolah dari data Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 2012

Gambar 2. Tahun Penetapan Provinsi dan Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Sejak 1999

Perihal kurang berhasilnya daerah hasil pemekaran, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2011) telah mengevaluasi 205 daerah hasil pemekaran yang terbentuk antara tahun 1999-2009. Evaluasi dilakukan dengan melihat dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah. Hasilnya, ke-205 daerah hasil pemekaran yang terdiri atas 164 kabupaten, 34 kota, dan 7 provinsi tersebut dinilai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih sekitar 70 persen daerah pemekaran yang dinilai belum berhasil.

Hasil evaluasi tersebut senada dengan temuan dari laporan-laporan sebelumnya. Ambil contoh, studi evaluasi terhadap dampak pemekaran daerah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) pada Juli 2008. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa secara umum daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Bahkan evaluasi setelah lima tahun perjalanannya, daerah otonom baru secara umum masih tertinggal.

Dari sudut pandang masyarakat juga tidak terlalu berbeda. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemekaran daerah tidak memberi manfaat sebagaimana diharapkan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 12-14 November 2012, misalnya, mengkonfirmasikan penilaian masyarakat tersebut. Dari 716 responden yang berasal dari beberapa kota di Indonesia yang dilibatkan dalam jajak pendapat ini, mayoritas (57,7 persen) menilai bahwa pemekaran daerah yang dilakukan selama ini tidak berhasil menyejahterakan masyarakat di daerah. Hanya 35,2 persen yang menilai pemekaran daerah berhasil. Hal lain yang menarik dari jajak pendapat ini adalah sebanyak 64,2 persen responden mengakui, kebijakan otonomi daerah ikut menguatkan sentimen kedaerahan. Selama ini otonomi daerah ternyata menciptakan kesenjangan antara

43

12 37

49

25 30

2

11

0 10 20 30 40 50 60

5 daerah kaya dan daerah miskin, membentuk oligarki lokal, menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberi peluang kepada para pencari laba di daerah.

Meskipun banyak daerah hasil pemekaran yang tidak berhasil menunjukkan kinerja memuaskan namun hal itu tidak menyurutkan kehendak sekelompok masyarakat untuk mengusulkan pemekaran di wilayahnya. Sampai saat ini sudah ada usulan pemekaran 33 provinsi baru, 133 kabupaten baru, serta 17 kota baru— dan masih akan terus bertambah—yang belum ditindaklajuti oleh pemerintah meskipun sudah diajukan kepada DPR. Besarnya kehendak dan aspirasi untuk pemekaran daerah ini memaksa pemerintah—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri—sempat melakukan moratorium pemekaran.

Kondisi di atas tentu saja memunculkan banyak kritik dan pertanyaan mengenai kebijakan pemekaran daerah, terutama jika dilihat semangat awal kebijakan ini, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi. Semua pihak tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masalah yang dihadapi daerah hasil pemekaran dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun ternyata hal itu tidak menyurutkan hasrat sebagian masyarakat untuk mengusulkan pemekaran daerah baru. Mereka seolah mengabaikan berbagai hasil kajian dan evaluasi terhadap daerah-daerah yang telah lebih dulu dimekarkan.

Oleh karena itu, akhir-akhir ini mulai muncul upaya untuk mengkaji lebih jauh kinerja daerah-daerah baru hasil pemekaran, khususnya di tingkat kabupaten/ kota, dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini karena peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Itu juga yang mendasari mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Terdapat berbagai sudut pandang yang sering digunakan untuk melihat kinerja daerah hasil pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinjauan pertama yang sering digunakan adalah aspek pengeluaran atau belanja pemerintah (public expenditure). Rujukan yang sering dipakai adalah teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Rostow dan Musgrave. Teori tersebut mencoba mengaitkan antara pengeluaran pemerintah dengan tiga tahapan pembangunan ekonomi, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pemerintah daerah hasil pemekaran dalam pemahaman teori tersebut dapat dikatakan berada pada tahap awal sehingga pengeluaran untuk investasi merupakan bagian yang terbesar dari total belanja. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik, seperti: infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya (Mangkoesoebroto, 1997).

6

sering ditempatkan sebagai strategi untuk membangun pusat pertumbuhan (center of growth) baru yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan infrastruktur di daerah tersebut.

Sudut pandang ketiga adalah tenaga kerja. Menurut pandangan ekonom neo-klasik, tenaga kerja dinilai sebagai faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena jumlah tenaga kerja sangat ditentukan oleh jumlah populasi (Mankiw, 2000). Besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan besarnya jumlah tenaga kerja. Hal ini akan membuat kenaikan dalam jumlah barang yang diproduksi. Tetapi pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi jika pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Dalam konteks pemekaran daerah, pemisahan dari daerah induk akan berdampak pada menurunnya jumlah populasi yang tentu saja akan berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja. Namun jika pemerintah daerah pemekaran dapat mendayagunakan potensi daerahnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, tentu hal ini akan menjadi pendorong positif pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan pemekaran daerah seharusnya mampu menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara lebih optimal serta dapat mengakomodasi aspirasi dan kreatifitas baru untuk mengembangkan kemampuan daerah sebagai bagian dari tujuan kebijakan otonomi daerah. Namun berbagai studi dan evaluasi tentang kinerja kabupaten/kota hasil pemekaran ternyata memperlihatkan gambaran yang berbeda. Kebijakan pemekaran daerah dinilai kurang berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, memperhatikan masalah-masalah dan sudut pandang yang ada, perlu dilakukan sebuah kajian untuk melihat lebih dalam mengenai “pengaruh belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota hasil pemekaran”.

1.2. Perumusan Masalah

7 Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi, daerah hasil pemekaran harus mempersiapkan dan menyediakan institusi, infrastruktur, dan sarana pendukung lainnya untuk menggerakkan semua sektor kehidupan dalam masyarakat, khususnya sektor perekonomian secara efisien. Konsekuensinya, pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran harus menyediakan porsi anggaran belanja yang cukup besar untuk menyediakannya. Itulah sebabnya besarnya belanja pemerintah seringkali dijadikan ukuran dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini karena semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, semakin banyak pula peran dan belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk menangani hubungan-hubungan yang ada di masyarakat.

Selain belanja pemerintah, peran infrastruktur juga sangat vital dalam proses dan dinamika pembangunan daerah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan membantu kegiatan distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien dan merata. Distribusi barang dan jasa yang efisien akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait peran infrastruktur dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan inilah maka pemekaran daerah seharusnya dapat mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Dengan lingkup wilayah yang lebih kecil, serta tingkat homogenitas yang biasanya lebih besar, pemerintah daerah pemekaran seharusnya bisa lebih efektif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur.

Tinjauan lain yang perlu dikaji dalam melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam kondisi tertentu, kenaikan jumlah penduduk dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika kenaikan jumlah penduduk ini diikuti dengan kenaikan produktiftas. Namun dalam kondisi lain, besarnya jumlah penduduk dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi apabila produktifitas penduduk rendah. Pemekaran daerah tentu akan berdampak pada penurunan jumlah populasi dan tenaga kerja dibanding ketika masih bergabung dengan daerah induknya. Namun hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif bagi pertumbuhan ekonomi manakala pemerintah daerah hasil pemekaran mampu meningkatkan produktifitas penduduknya melalui penciptaan kesempatan kerja atau lapangan kerja lebih banyak.

Oleh karena itu, permasalahan kedua yang dapat dikemukakan adalah: “bagaimana perkembangan belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja beserta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran?” Ulasan terhadap masalah di atas diharapkan akan mampu memberi bahan dan perspektif lebih dalam untuk menjawab permasalahan terakhir,

yakni: ―strategi dan kebijakan apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota hasil pemekaran dari aspek belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

8

2. Menganalisis perkembangan belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja besertapengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran.

3. Menyusun pokok kebijakan yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran, khususnya ditinjau dari aspek belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan akan melengkapi berbagai kajian sebelumnya terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Secara khusus, penelitian ini diharapkan:

1. Memberi tambahan informasi yang dapat dijadikan masukan dalam menilai perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran.

2. Memberi masukan bagi kepala daerah dan aparat pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. 3. Memberi tambahan masukan dan wawasan bagi para pengambil keputusan

yang terlibat dalam pembahasan usulan pemekaran daerah baru, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif.

9

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah menurut Gabrielle Ferrazi (2007) dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu ―management the size, shape, and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals‖. Penataan daerah umunya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazi berpendapat bahwa grand strategy otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara yang bersangkutan. Baru setelah itu mencari

―jawaban‖ untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks

territorial reform) tersebut.

Dari sudut pandang desentralisasi, pemekaran daerah merupakan implementasi azas desentralisasi, tepatnya desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial menurut salah satu pendapat merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan umum seperti suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri, untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk dalam suatu wilayah tertentu (Koeswara, 2001). Selain desentralisasi teritorial, juga dikenal desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif. Desentralisasi fungsional adalah pelimpahan sebagain fungsi pemerintahan kepada organ atau badan asli yang khusus dibentuk untuk itu. Sedangkan desentralisasi administratif adalah pelimpahan wewenang yang semula dipusatkan pada penguasa pusat, kepada pejabat-pejabat bawahannya. Desentralisasi administratif atau dekonsentrasi dapat

dianggap sebagai modifikasi atau ―penghalusan‖ dari sentralisasi.

Alasan pemekaran daerah tidak pernah tunggal, bahkan seringkali tumpang tindih antara alasan yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi. Alasan pertama yang sering disampaikan dalam usulan pemekaran daerah adalah kondisi georgrafis yang terlalu luas yang berdampak pada kualitas layanan publik. Dalam kajian Bappenas dan UNDP (2008) disebutkan pula bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran, yaitu antara lain karena adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran. Tidak efektif dan efisiennya pelayanan kepada masyarakat akibat wilayah yang tidak dimekarkan misalnya terjadi pada kasus pelayanan administrasi perijinan yang mengharuskan warga yang jauh dari ibukota harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih banyak untuk pengurusan SIM/STNK, pengurusan pajak, penyelesaian sidang pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Selain pelayanan administrasi, pemusatan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial yang lain juga menyebabkan tidak efektif dan efisiennya pelayanan kepada masyarakat.

10

dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan (ibukota) cenderung lebih mendapatkan perhatian daripada daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan dari pemangku kekuasaan. Apalagi ketika kelompok tersebut memiliki ciri-ciri sosial yang sama seperti etnisitas, agama, kesejarahan dan tingkat kohesivitas yang tinggi maka kecenderungan untuk menuntut pembentukan pemerintahan daerah sendiri cenderung amat tinggi. Kelompok warga tersebut beranggapan bahwa ketika mereka memiliki pemerintahan daerah sendiri maka mereka akan mengelola kepentingan mereka menjadi lebih efektif dan responsif sehingga kemakmuran warganya juga akan menjadi semakin baik. Pembentukan daerah baru dianggap dapat menjadi solusi terhadap ketidakadilan dalam hubungan antar kelompok tetapi juga dapat memperkuat indentitas kelompok dan daerah. Alasan ketimpangan dan ketidakadilan ini misalnya mencuat dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat (Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah LAN, 2005).

Alasan ketiga yang turut melatarbelakangi keinginan untuk pemekaran daerah adalah adanya perbedaan sosio-kultural atau etnis. Sebagai misal: masyarakat Bangka Belitung merasa berbeda dengan masyarakat Sumatera Selatan, kemudian masyarakat Gorontalo merasa berbeda dengan masyarakat Sulawesi Utara. Demikian pula penduduk Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda budaya dengan penduduk Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam bentuk lain, ada juga masyarakat yang mengajukan pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk. Sebagai contoh: masyarakat Banten merasa secara budaya berbeda dengan masyarakat Jawa Barat. Demikian pula dengan yang terjadi dalam banyak pemekaran kabupaten di Provinsi Papua.

11 pemekaran Papua di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (yang berasal dari PDIP) dalam rangka memecah suara Partai Golkar di sana.

Alasan kelima yang mendorong dilakukannya pemekaran adalah adanya keinginan mengambil keuntungan (rent seeking) dari insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat dan daerah induk. Sama seperti alasan sebelumnya, alasan insentif fiskal ini juga tidak pernah secara eksplisit disampaikan. Insentif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. Sebagaimana diketahui, daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). Fitrani, Hofman dan Kai (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.

2.1.1. Mekanisme Pembentukan Daerah Baru

Secara yuridis formal, mekanisme pembentukan daerah baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. PP tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pembentukan daerah baru diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007.

Secara garis besar tidak terdapat perbedaan besar pada prosedur pembentukan dan pemekaran wilayah yang diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 maupun PP Nomor 78 Tahun 2007. Mekanisme dilakukan melalui beberapa tahap secara berjenjang dari bawah. Perbedaan pokoknya hanya terletak pada detail dalam proses penjaringan aspirasi dari bawah. Sedangkan teknis penyampaian usulan dan persyaratan administrasinya relatif tidak berbeda.

Setelah melalui proses penjaringan aspirasi dan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD, usulan pemekaran disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilampiri dengan: dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian daerah, dan persetujuan dari Bupati dan DPRD Kab/Kota serta Gubernur dan DPRD Provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri kemudian menugaskan tim observasi yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya, DPOD melakukan kajian lebih lanjut hingga dapat dihasilkan keputusan terhadap usulan pemekaran daerah tersebut. Jika disetujui, Menteri Dalam Negeri yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DPOD dapat mengajukan usul pemekaran daerah tersebut beserta rancangan undang-undangnya kepada Presiden. Rancangan undang-undang tersebut kemudian disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan1.

Dalam perjalanannya, prosedur pengusulan pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam PP tersebut dianggap terlalu memakan waktu lama di tengah tingginya aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mengusulkan pemekaran

1 Lihat PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan

12

daerah. Oleh karena itu dengan dasar bahwa pembentukan daerah baru harus ditetapkan melalui UU—sementara perancangan UU juga dapat diajukan melalui mekanisme Hak Inisiatif DPR—maka prosedur pemekaran daerah baru pun dapat dilakukan melalui jalur Hak Inisiatif DPR.

Adanya dua mekanisme dalam pengusulan pembentukan daerah pemekaran ini menjadikan lingkaran persoalan terkait daerah pemekaran semakin kompleks. Belum lagi dengan wacana keinginan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang juga ingin mengambil kewenangan DPR dalam usulan daerah pemekaran. Kalangan DPD berargumentasi bahwa persoalan pemekaran daerah merupakan ranah wewenang mereka. Situasi ini menyebabkan usulan pemekaran daerah tidak hanya masuk dari satu pintu, tetapi dari banyak pintu. Tentunya masing-masing pintu memiliki pendekatan dan asumsi penilaian yang berbeda.

Kondisi inilah yang menyebabkan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah yang diberlakukan pemerintah pusat tahun 2007 dan 2010 tidak pernah efektif. Argumentasi pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, tentang perlunya dirumuskan Desain Besar Pemerintah Daerah sebelum melanjutkan kembali kebijakan pemekran wilayah tidak mendapat sambutan positif dari pihak DPR dan DPD. Pihak DPR dan DPD beralasan bahwa tindakan menutup aspirasi masyarakat untuk memekarkan wilayah merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang menganut otonomi daerah.

2.1.2. Problematika Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah kadang dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Beberapa contoh permasalahan muncul dari daerah yang dikaji Pamungkas (2007) dari LIPI antara lain:

1. Konflik dengan kekerasan. Salah satu contoh kasusnya adalah Kabupaten Polewali-Mamasa yang dimekarkan pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Konflik juga terjadi dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Bahkan, konflik juga terjadi dalam usulan pembentukan Provinsi Tapanuli pada tahun 2009 yang berujung pada kematian Ketua DPRD Sumatera Utara.

2. Menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara dramatis. Contoh: Kabupaten Aceh Utara sebelum dimekarkan penduduknya berjumlah 970.000 jiwa, setelah dimekarkan menjadi Kota Bireun, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara, penduduknya tinggal 420.000 jiwa. Contoh lain, pembentukan Kota Singkawang menyebabkan Kabupaten Bengkayang banyak kehilangan penduduknya karena bermigrasi ke Kota Singkawang. Selain itu, Bengkayang juga menderita karena PAD-nya menurun secara drastis pasca ditinggalkan Singkawang.

3. Menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk. Kabupaten Halmahera Barat yang setelah pemekaran wilayahnya menyempit secara drastis, saat ini dibebani oleh pembiayaan daerah-daerah baru di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula.

13 perebutan wilayah juga terjadi dalam kasus Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Perebutan aset. Kasus ini pernah terjadi di Kabupaten Nunukan yang dimekarkan tahun 1999 yang kemudian berebut gedung dan peralatan dengan kabupaten induknya, yakni Kabupaten Bulungan. Masalah serupa juga terjadi antara Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Lhoksukon.

Adriansyah (2009) dari Kementerian Keuangan RI mengidentifikasi beberapa masalah dalam pemekaran daerah. Menurutnya, berpindahnya daerah penghasil dari daerah induk ke daerah pemekaran dapat menimbulkan potensi masalah pada munculnya pengakuan sebagai daerah penghasil. Misalkan: Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai daerah penghasil migas, Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Anambas sebagai daerah penghasil migas, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan sebagai daerah penghasil pertambangan umum), serta Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah penghasil kehutanan. Munculnya daerah baru sebagai daerah penghasil dalam realisasi penerimaan, padahal daerah tersebut tidak ditetapkan sebagai daerah penghasil dalam SK Menteri ESDM, dapat mengakibatkan penundaan penyaluran kepada daerah yang bersangkutan karena harus terlebih dahulu merubah dokumen anggaran.

Tinjauan yang lain dikemukakan oleh Koespramoedyo (2009) dari Bappenas yang mengungkapkan beberapa persoalan dalam pemekaran daerah terjadi karena: 1. Pada saat melakukan proses pemekaran daerah tidak dihitung kebutuhan

kawasan budidaya yang bisa dikembangkan sehingga daerah yang dimekarkan sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan akhirnya dilakukan karena kurangnya kebutuhan kawasan budidaya, meski hal ini melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Pemekaran wilayah tidak diikuti dengan pemenuhan kebutuhan akan SDM yang memadai sehingga menyebabkan tidak konsistennya penyelenggaraan penataan ruang daerah. Daerah pemekaran belum memiliki rencana tata ruang sehingga mengacu pada tata ruang daerah induknya yang belum tentu sesuai dengan aspirasi daerah.

3. Adanya pemekaran yang tidak memperhatikan batas-batas administrasi akan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Arsip tanah yang belum terkelola dengan baik di daerah induk berpotensi menyebabkan permasalahan pembangunan di daerah.

2.2. Belanja Pemerintah

14

Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Soekirno, 2006).

Dalam konsep keuangan negara, pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, akan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah. Dalam klasifikasi ekonomi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), belanja pemerintah terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan, dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah dikelompokkan dalam belanja konsumsi (Government Consumption Expenditure = GC) dan investasi pemerintah (Government Investment Expenditure = GI). Oleh karena itu, penggunaan terminologi belanja menurut klasifikasi ekonomi dan menurut ekonomi makro tidak 100 (seratus) persen paralel. Sejalan itu, terminologi belanja modal tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan belanja investasi, atau sebaliknya (Direktorat Jenderal Anggaran, 2013).

Selanjutnya, dalam APBD, perkembangan pengeluaran investasi yang sebetulnya tercermin dalam berbagai komponen APBD, sering ditafsirkan secara lebih sempit sehingga diidentikkan sebagai belanja modal. Sesuai dengan karakternya, belanja modal dalam APBD diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Padahal, belanja tersebut tidak hanya dilakukan pada belanja modal, tetapi juga dilakukan dalam belanja barang dan bantuan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi makro penggunaan terminologi tersebut sebagai belanja modal menjadi terlalu sempit, dan lebih cocok untuk menggunakan pengeluaran investasi Pemerintah.

Terlepas dari problematika terminologi di atas, agar tidak terjadi kerancuan maka dalam kajian ini tidak dibedakan pengertian antara belanja konsumsi dengan belanja investasi. Lingkup pengertian belanja pemerintah daerah yang digunakan adalah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Dalam UU tersebut, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian belanja daerah dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dimana belanja daerah diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja daerah menurut jenis belanja terdiri dari:

15 2. Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas. 3. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/

pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

4. Belanja lain-lain (bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga).

Dari kacamata definisi lain, belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Secara empirik, belanja pemerintah dianggap sebagai implementasi dari peran atau campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ada beberapa teori yang menunjukkan bahwa perkembangan peran pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi tidak pernah bisa dihilangkan. Bahkan, teori-teori tersebut justru mengemukakan bahwa peran pemerintah malah akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian. Teori-teori tersebut antara lain:

2.2.1. Model Rostow dan Musgrave

16

aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. (Mangkoesoebroto, 2008)

2.2.2. Hukum Wagner

Hukum Wagner dikenal dengan ―The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Adolf Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Menurut Wagner, ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antar pasar dan agen dalam pasar menjadi semakin kompleks. Situasi ini memerlukan peraturan perdagangan dan sistem hukum untuk mengaturnya. Eksternalitas akibat urbanisasi juga membutuhkan intervensi dan peraturan sektor publik. Dari pengamatan itu Wagner kemudian mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. (Mangkoesoebroto, 2008)

2.2.3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori yang didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Masyarakat mempunyai suatu toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak (Mangkoesoebroto, 2008).

Inti dari teori Peacock dan Wiseman adalah Pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

2.3. Infrastruktur

17 arus orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Bank Dunia (1994) mengkategorikan infrastruktur ke dalam 3 kelompok. Pertama, infrastruktur ekonomi, yakni aset fisik dalam menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final, meliputi: public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), public works (jalan, bendungan, saluran irigasi, dan drainase), serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan, dan lapangan terbang). Kedua, infrastruktur sosial, yaitu merupakan aset dalam mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi: pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), serta untuk rekreasi (taman, museum, dan sejenisnya). Ketiga, infrastruktur administrasi/ institusi, meliputi: penegakan hukum, pertahanan keamanan, kontrol administrasi dan koordinasi, serta kebudayaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, dipaparkan ragam jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yakni: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Jenis infrastruktur tersebut di atas seringkali disebut sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga pengadaan dan pengelolaannya perlu diatur oleh pemerintah. 2.3.1. Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Kesadaran akan pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi telah disampaikan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam karyanya yang terkenal

―The Wealth of Nation‖. Adam Smith menyatakan: ―Good roads, canals, and navigable rivers, by diminishing the expense of carriage, put the remote parts or the country more nearly upon a level with those in the neighboring town. They are upon that account greatest of all improvements.‖ Ketersediaan infrasturktur menghasilkan eksternalitas positif karena dapat meningkatkan produktifitas dan pelaku usaha dengan berkurangnya beban usaha yang harus ditanggung. Studi yang pernah dilakukan Bank Dunia menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dunia abad ke-20 dibandingkan beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

18

dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, (peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata), terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja).

2.3.2. Otonomi Daerah dan Kondisi Infrastruktur di Indonesia

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, masalah infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa digambarkan, misalkan, apabila jalan-jalan (baik jalan biasa maupun jalan tol) tersedia dengan baik maka akan membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah. Kegiatan usaha, baik berupa pertukaran maupun distribusi barang, di suatu wilayah akan dapat berjalan baik bila didukung infrastruktur jalan yang memudahkan akses keluar-masuk wilayah tersebut. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain, seperti: pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, jaringan tenaga listrik, penyediaan air minum, infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi.

Melihat pentingnya ketersediaan infrastruktur mengharuskan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur untuk mengalokasi dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak mampu menyediakan infrastruktur yang memadai.

Selain persoalan pendanaan, penyediaan infrastruktur juga kerap terkendala oleh buruknya kinerja pemerintahan di daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, penyediaan infrastruktur terkesan bukan lagi prioritas utama pembangunan Padahal, tujuan otonomi daerah adalah memberikan pelayanan publik yang lebih intensif dan nyata kepada masyarakat, termasuk penyediaaan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan ekonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, dana pembangunan jalan daerah diatur oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Provinsi atau Inpres Jalan Kabupaten. Setelah otonomi daerah, alokasi diserahkan pada setiap daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menjadikan daerah memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan pembangunan jalan.

Dalam upaya peningkatan ekonomi, tentunya setiap daerah akan berusaha untuk menarik minat investor. Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah menyiapkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah. Sayangnya, hasil di lapangan masih belum sebagaimana diharapkan. Mengacu Global Competitiveness Report 2008-2009, inefisiensi birokrasi menempati urutan pertama faktor penghambat investasi di Indonesia. Sedangkan keburukan infrastruktur menempati urutan kedua. Sementara itu, hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk iklim investasi 2007 menunjukkan lemahnya manajemen infrastruktur pemerintah daerah menjadi kendala utama investasi.

19 pembangunan infrastruktur telah mencapai 11%-13% dari total APBD. Namun, di tengah peningkatan anggaran tersebut, porsi jalan rusak justru bertambah besar. Data BPS menyebutkan, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah sebesar 24,9% pada 2007, dan meningkat menjadi 44% pada 2010.

Alokasi anggaran untuk infrastruktur di pos APBD terus meningkat. Namun temuan studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2012 memperlihatkan bahwa peningkatan anggaran tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Korupsi dipandang sebagai biang keladi dari ketidaksinkronan antara peningkatan anggaran dengan kualitas infrastrukur. Kenyataan lain bahwa selama ini ketersediaan infrastruktur justru masih menjadi kendala utama bagi aktiftas usaha di Indonesia (Ratnawati, 2012).

Di sisi lain, peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur dituntut melalui berbagai skema. Sayangnya ada sejumlah daerah yang mengalihkan tanggung jawab penyediaan infrastruktur tersebut kepada pihak swasta (melalui Peraturan Daerah) dengan alasan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Namun sayang pengalihan tanggung jawab tersebut tidak diikuti kompensasi terhadap swasta yang menyediakan kontribusi yang sudah diberikan, malahan justru sanksi bila pihak swasta tidak sanggup melaksanakannya.

2.4. Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksikan barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan dasar kriteria seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Selanjutnya mulai Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan secara internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Kriteria ini menjadi indikator yang digunakan dalam pembuat kebijakan perencanaan ketenagakerjaan, baik di daerah maupun nasional. Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksikan barang dan jasa.

Secara ringkas, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha uantuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Suparmoko (2002) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Jika yang digunakan sebagai satuan hitung tenaga kerja adalah orang, maka disini dianggap bahwa semua orang mempunyai kemampuan dan produktifitas kerja yang sama dan lama waktu kerja yang dianggap sama.

Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia, selain istilah angkatan kerja juga terdapat istilah kesempatan kerja. BPS mendefinisikan kesempatan kerja sebagai jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Sedangkan yang dimaksud lapangan pekerjaan utama itu adalah pekerjaan pada 9 sektor sebagai berikut:

20

b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri

d. Listrik, Gas dan Air e. Konstruksi

f. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi g. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

h. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan i. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi employment yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka. Kesempatan kerja juga dapat dimaknai sebagai permintaan tenaga kerja (demand for labor), yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi para pencari kerja.

Besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: pertumbuhan output, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Dikemukakan Tambunan (2001) bahwa hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja, di mana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji). Apabila permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang meningkat dan terjadilah pertumbuhan output. Apabila di semua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja.

Tenaga kerja yang berkualitas yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan yang semakin tinggi juga telah mendorong adanya peningkatan dalam upah tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai kemampuan serta ketrampilan yang tinggi ini telah mendorong peningkatan produktivitas yang akhirnya mendorong peningkatan output. Oleh karena itu, walaupun sisi penawaran lebih besar daripada sisi permintaan, namun upah selalu mengami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro, Smith, 2006). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

21 2.5.1. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Sir Henry Roy Forbes Harrod dan Evsey David Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori pertumbuhan yang disampaikan oleh John Maynard Keynes. Dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, Harrod-Domar kemudian mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (steady growth). Steady growth sendiri dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang selalu akan memunculkan penggunaan sepenuhnya peralatan modal dalam siklus perekonomian.

Ada beberapa asumsi yang digunakan Harrod-Domar dalam menjelaskan teorinya, antara lain:

a. Perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan (full employment).

b. Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu: rumah tangga (household) dan perusahaan (firm). Tidak ada pemerintah (government) dan trade with rest of the world.

c. Besarnya private saving adalah proporsional dengan national income.

d. Marginal propensity to save (MPS), capital-output ratio (COR) dan incremental capital-output ratio (ICOR) dianggap konstan/tetap.

Berdasarkan pada asumsi di atas dapat diasumsikan bahwa tabungan harus sama dengan total investasi (S = I), dimana tabungan merupakan suatu proporsi dari output total (S = s.Y). Sedangkan investasi didefinisikan sebagai perubahan stok kapital (dilambangkan dengan I = ∆K). Karena kapital (K) memiliki hubungan langsung dengan output total (Y) yang ditunjukkan melalui COR (k), maka dapat

dituliskan k = ∆K/∆Y atau K = k.Y. Dari persamaan tersebut dapat dituliskan identitas dari tabungan yang sama dengan investasi (S = I )sebagai berikut:

S = s.Y = k.∆Y = ∆K = I atau

s.Y = k.∆Y atau

∆Y/Y = s/k

Persamaan Harrod-Domar ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif, yaitu makin tinggi nilai COR maka makin rendah tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Dengan kata lain, semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.5.2. Teori Solow

22

memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa perekonomian di suatu negara bisa tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di negara lain.

Model pertumbuhan Solow menggunakan dua buah faktor produksi utama, yakni: modal dan tenaga kerja, serta sebuah unsur baru yakni teknologi. Modal dan tenaga kerja dapat saling mensubtitusi satu sama lain. Solow mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi akan mengalami diminishing return, yakni jika input ditambahkan terus menerus maka output akan bertambah tetapi dengan tingkat pertambahan yang semakin mengecil. Oleh karena itu investasi yang terus-menerus belum tentu akan dapat memberikan pertumbuhan yang permanen. Dengan demikian kemajuan teknologi akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Bentuk model Solow didasarkan pada fungsi produksi sederhana dari Output (Y), Kapital (K) dan tenaga kerja (L) serta teknologi (T) sebagaimana tampak pada persamaan berikut:

Y = f (K,L,T)

Dalam pandangan Solow, teknologi merupakan faktor eksogen. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena teknologi dapat mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ketiga, mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

2.5.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan (Soekirno, 1994). Ketiga cara tersebut adalah

1. Cara Pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

23 3. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.

2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Belum banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait dengan belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di daerah hasil pemekaran. Namun ada beberapa penelitian yang relevan yang bisa disebutkan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mailendra (2009) tentang dampak pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat selama periode 2002-2006. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan IPM Jabar sebelum dan setelah adanya pemekaran. Selain itu juga dianalisis dampak pemekaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia Jabar sehingga didapatkan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan visi IPM Jabar sebesar 80 pada 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami peningkatan. Daerah baru hasil pemekaran memiliki IPM lebih tinggi dari daerah induk. Selain daerah baru, wilayah kota memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibanding kabupaten. Laju pertumbuhan IPM sebelum pemekaran memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan setelah pemekaran. Pemekaran wilayah di Jawa Barat ternyata membuat ketimpangan antar daerah baru dan induk semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sebagian besar potensi daerah induk berada di daerah baru yang dimekarkan.

24

10457,22061. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

3. Penelitian yang dilakukan Mubaroq, et al. (2013) tentang pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja, desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja,