KAJIAN PENGARUH KADAR ASAM LEMAK BEBAS

TERHADAP SIFAT TERMAL MINYAK SAWIT KASAR

HARRIDIL HAQ

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Pengaruh Kadar Asam Lemak Bebas terhadap Sifat Termal Minyak Sawit Kasar adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014 Harridil Haq NIM F24100079

ABSTRAK

HARRIDIL HAQ. Kajian Pengaruh Kadar Asam Lemak Bebas terhadap Sifat Termal Minyak Sawit Kasar. Dibimbing oleh NUR WULANDARI.

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas pertanian terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2006, Indonesia bahkan tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Pencapaian ini tentu didukung oleh industri minyak sawit kasar atau Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan bahan baku minyak sawit. Indonesia mampu memproduksi 19,85 ton CPO pada tahun 2010 dengan 30,25% merupakan komoditas ekspor. CPO di Indonesia mengacu pada SNI 01-2901-2006 tentang minyak kelapa sawit kasar. Di dalam aturan tersebut CPO yang layak diperjualbelikan memiliki kadar asam lemak bebas (ALB) yang kurang dari 5%. Dalam prakteknya, industri masih merasa sulit untuk memenuhinya. Hal

ini terutama disebabkan oleh proses penanganan yang kurang baik sehingga aktifitas enzim lipoksigenase dapat dengan mudah meningkatkan ALB. Dengan keadaan tersebut, mendorong terjadinya praktek adulterasi dengan cara mencampurkan CPO yang telah out of spec (kadar ALB lebih dari 5%) dengan CPO berkadar ALB kurang dari 5% sehingga didapatkan kadar ALB yang sesuai dengan standar. Proses pencampuran ini disinyalir dapat memberikan dampak pada sifat fisikokimia khususnya sifat termal serta memengaruhi proses awal pengolahan CPO, yakni fraksinasi. Hal ini disebabkan ALB, yang merupakan impurities, dicurigai memiliki pengaruh terhadap sifat termal CPO. Penelitian ini merupakan pemetaan awal dari sifat fisikokimia CPO yang dapat menjadi dasar untuk menemukan adanya parameter fisik yang mampu mendeteksi terjadinya proses pencampuran CPO. Penelitian ini dibatasi pada uji SNI 01-2901-2006 dan uji penentuan thermogram kristalisasi dan pelelehan. Hasil telah menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kadar ALB terhadap sifat termal dari CPO campuran. Namun korelasi yang kuat terjadi hanya pada beberapa sifat termal yaitu titik potong kurva kristalisasi, peak pelelehan olein, dan titik potong kurva pelelehan.

Kata kunci: Crude Palm Oil, asam lemak bebas, sifat termal, thermogram kristalisasi dan pelelehan

ABSTRACT

HARRIDIL HAQ. Study on the Effect of Free Fatty Acid Content to the Thermal Properties of Crude Palm Oil. Supervised by NUR WULANDARI

Palm oil is one of the biggest agricultural commodity from Indonesia. Since 2006, Indonesia known as the biggest palm oil producer in the world. This achievement is supported by crude palm oil (CPO) industry as the main raw material for palm oil products. Indonesia produced 19,85 tons of CPO in the end of 2010. More than thirty percent of CPO was exported from this country. The distribution of CPO in Indonesia refers to SNI 01- 2901-2006 for crude palm oil. From this regulation, good quality CPO must have free fatty acid (FFA) content less than 5%. It is still difficult for industry to comply the standards in their practices. This difficulities because of the number of FFA will always be rised if the handling doesn’t proper enough that makes lipoxygenase active to break fatty acid of CPO. This condition will induce the number of adulteration of CPO by mix the out of spec CPO (FFA more than 5%) with the in spec CPO (FFA less than 5%). This adulteration gave some effect to physicochemistry characteristic especially thermal characteristic of CPO. The study is an early research in mapping the correlation between FFA and thermal characteristics in mixed CPO which can be a science base to find a physical characteristics in detecting mixing process of CPO. All of the experiments based on SNI 01-2901-2006 and crystallization and melting thermogram analysis. The result is the amount of FFA affects thermal characteristics. But strong correlation only appears on some thermal characteristics such as intersection point of crystallization, melting peak of olein, and intersection point of melting.

Keywords: crude palm oil, free fatty acid, thermal characteristics, crystalization and melting thermogram

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian

pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

KAJIAN PENGARUH KADAR ASAM LEMAK BEBAS

TERHADAP SIFAT TERMAL MINYAK SAWIT KASAR

HARRIDIL HAQ

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Penelitian berjudul Kajian Pengaruh Kadar Asam Lemak Bebas terhadap Sifat Termal Minyak Sawit Kasar mulai dilaksanakan sejak Juni 2013 dan selesai pada Mei 2014. Penelitian dilaksanakan di laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor dan laboratorium SEAFAST CENTER, IPB.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nur Wulandari, STP. MSi selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahan selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada Bapak Andri Camus dari PT. SMART Tbk. yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersama-sama berjuang dalam penelitian terkait minyak sawit Rahmalia Susanti, Raditya Prabowo, Stephanie Angka, Alfia Nurul Ilma, Ayu Pramesti, Striwicesa Hangganararas, Arintiara Ramadhyastasari dan Rizki Ardhiwan atas segala kebersamaan, kerjasama dan bantuannya selama penelitian berlangsung. Selain itu terima kasih disampaikan juga kepada seluruh teknisi laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan laboratorium SEAFAST CENTER serta staf UPT ITP atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penelitian ini berlangsung.

Tidak lupa ungkapan terima kasih disampaikan kepada Papa, Mama, Uni, Riri, dan Rakan atas segala semangat yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada temen-teman dari UKM MAX!!, Himitepa, Jakarta Community, Wisma Baitussalam, teman-teman ITP Angkatan 47 (Doa Ibu!!) dan khususnya kepada teman-teman Qobs yang senantiasa membangkitkan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sebagai penutup, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik serta saran yang dapat membangun penelitian ini agar lebih baik. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama terhadap perkembangan pangan Indonesia.

Bogor, Agustus 2014 Harridil Haq

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat 2

METODOLOGI PENELITIAN 3

Bahan dan Alat 3

Metode Penelitian 3

Metode Analisis 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 11

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel Awal CPO 11

Proses Pencampuran untuk Mendapatkan Sampel CPO pada Berbagai Kadar

Asam Lemak Bebas 12

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel CPO Hasil Pencampuran 13 Uji Korelasi Parameter Fisikokimia CPO Hasil Pencampuran 22

SIMPULAN DAN SARAN 25

Simpulan 25

Saran 26

DAFTAR PUSTAKA 27

DAFTAR TABEL

1. Hasil Pengujian SNI 01-2901-2006 Dua Sampel CPO Awal 11 2. Formulasi pencampuran dua sampel CPO berdasarkan Metode

Pearson’s square 12

3. Uji konfirmasi kadar asam lemak bebas sampel campuran 13 4. Uji SNI 01-2901-2006 sampel CPO campuran 14

5. Uji Slip Melting Point Sampel CPO 15

6. Suhu sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada

thermogram kristalisasi sampel 20

7. Suhu sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada

thermogram pelelehan sampel 21

8. Energi sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada

thermogram kristalisasi sampel 22

9. Energi sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada

thermogram pelelehan sampel 22

10. Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap suhu sifat

termal sampel CPO 23

11. Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap suhu sifat

termal sampel CPO 23

12. Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap satuan

energi DSC sifat termal sampel CPO 24

13. Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap satuan

energi DSC sifat termal sampel CPO 25

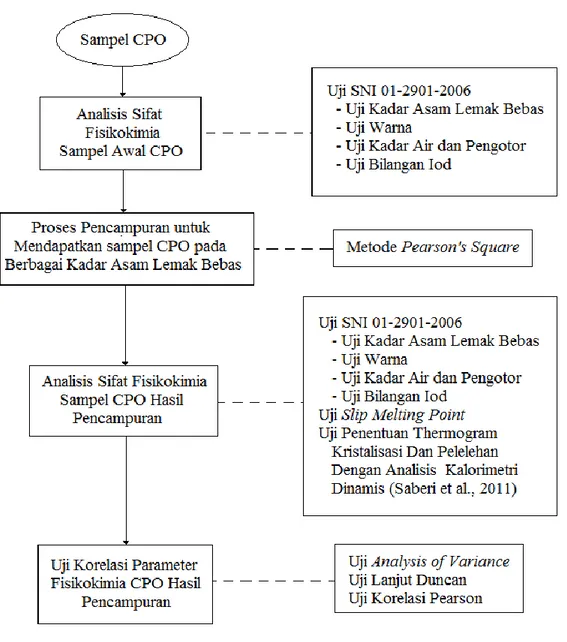

DAFTAR GAMBAR

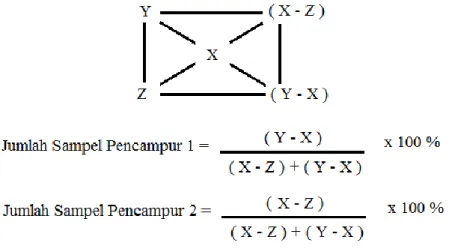

1. Diagram alir penelitian minyak sawit kasar 4 2. Perhitungan fraksi sampel pencampur menurut metode

pearson's square 5

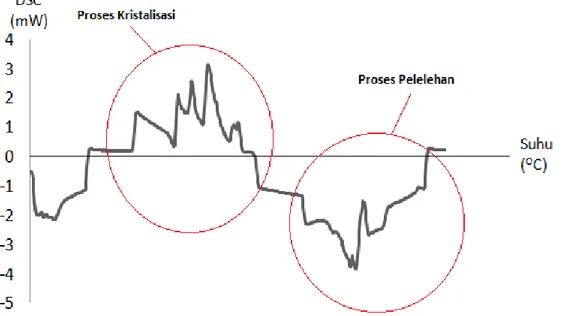

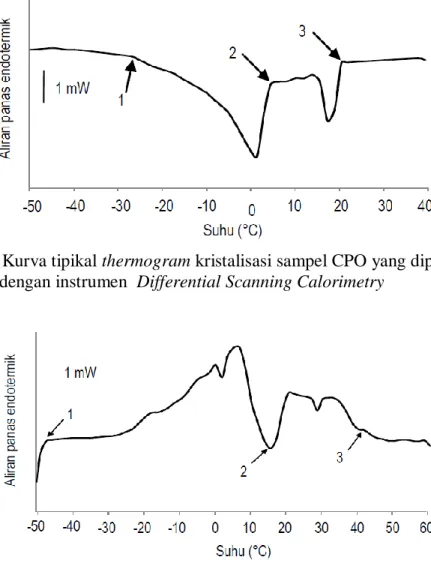

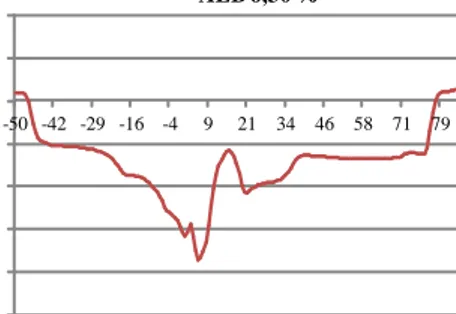

3. Grafik kontinyu proses kristalisasi dan pelelehan 9 4. Kurva tipikal thermogram kristalisasi sampel CPO yang

diperoleh dengan instrumen Differential Scanning Calorimetry 10 5. Kurva tipikal thermogram pelelehan sampel CPO yang

diperoleh dengan instrumen Differential Scanning Calorimetry 10

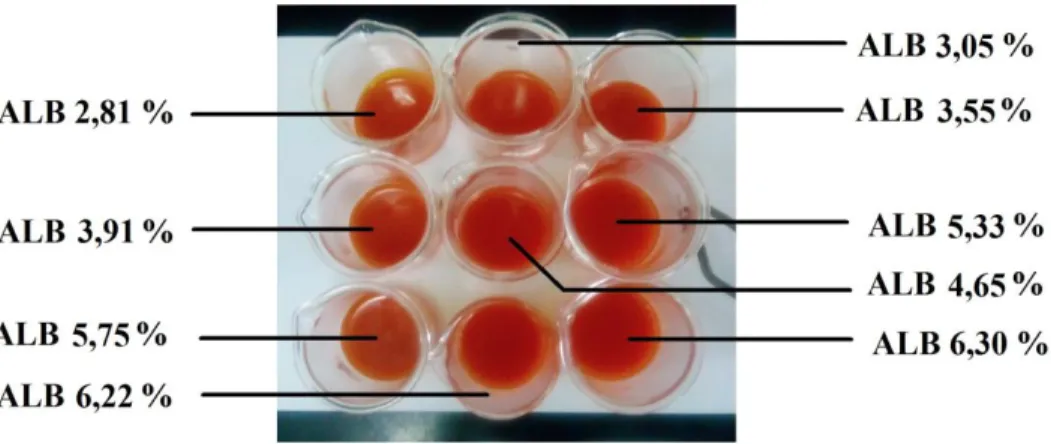

6. Uji warna seluruh sampel CPO 14

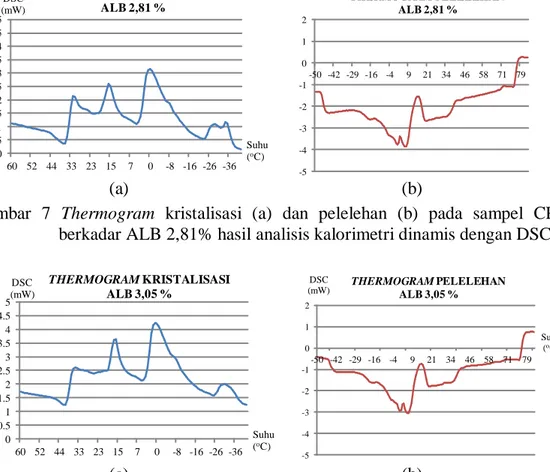

7. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 2,81% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 16

8. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,05% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

9. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,55% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 17

10. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,91% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 17

11. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 4,65% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 17

12. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 5,33% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 18

13. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 5,75% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 18

14. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 6,22% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 18

15. Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 6,30% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan

DSC 19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kadar asam lemak bebas sampel crude palm oil beserta hasil

ANOVA dan uji Duncan 29

2. Bilangan iod sampel crude palm oil beserta hasil ANOVA dan

uji Duncan 32

3. Kadar air dan pengotor sampel crude palm oil beserta hasil

ANOVA dan uji Duncan 35

4. Uji korelasi Pearson kadar asam lemak bebas terhadap bilangan

iod serta kadar air dan pengotor 38

5. Sifat termal dari sampel CPO berdasarkan thermogram

kristalisasi dan pelelehan 39

6. ANOVA dan uji Duncan titik potong kristalisasi sampel crude

palm oil 40

7. ANOVA dan uji Duncan peak pelelehan stearin sampel crude

palm oil 41

8. ANOVA dan uji Duncan titik potong kristalisasi sampel crude

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas pertanian terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2006 Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia (USDA 2007). Keberadaan komoditi ini tidak lepas dari keberadaan minyak sawit kasar yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian RI yang mencapai 19,85 juta ton pada tahun 2010 (Ditjenbun 2011). Minyak sawit kasar atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu bentuk produk intermediet yang berasal dari mesokarp tanaman sawit. Pemanfaatan mesokarp dari tanaman sawit mampu memenuhi 56% total produksi minyak Indonesia (Pasaribu 2004). Penggunaan minyak sawit tercatat mencapai 90% sebagai produk pangan dan sisanya digunakan untuk produk non-pangan (Basiron 2005). Penggunaan terbesar ialah sebagai minyak goreng yang mencapai 60,65% dari total distribusi CPO dan diikuti oleh kebutuhan ekspor yang mencapai 30,25% (DJIAK 2009). Oleh sebab itu, studi mengenai minyak sawit kasar di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus mengingat perdagangannya memiliki nilai strategis terhadap perekonomian Indonesia.

CPO terdiri dari gliserida yang tersusun oleh serangkaian asam lemak (Choo et al. 1989). Komponen utama CPO adalah triasilgliserida (TAG) yang mencapai 94% dari CPO. Selain itu, terdapat diasilgliserida (DAG) yang berjumlah 4% - 7,5% dari bobot CPO (Chong et al. 2007). Komposisi asam lemak tertinggi pada CPO adalah asam palmitat (C16:0) yang mencapai 47% (May, 1994). Keberadaan asam lemak bebas dipengaruhi oleh keberadaan trigliserida dan diasilgliserida dan perubahannya selama penanganan CPO berlangsung.

Keberadaan asam lemak mempengaruhi sifat fisikokimia dari CPO. Hal ini senada dengan pernyataan Tan dan Che Man (2000) yang menyatakan bahwa thermogram kristalisasi hanya dipengaruhi oleh komposisi kimia dari suatu minyak. Beberapa karakteristik termal seperti melting point dan crystallization point mempunyai peranan penting dalam quality control maupun usaha pengolahan produk pangan seperti memberikan mouthfeel, memperbaiki proses fraksinasi, memperbaiki kualitas dan stabilitas, bahkan mampu memperpanjang umur simpan produk (Wulandari et al. 2011).

Proses yang sangat erat kaitannya dengan sifat termal adalah proses fraksinasi. Fraksinasi merupakan proses pengkristalan dari sejumlah gliserida yang kemudian dipisahkan dari bagian cairnya (Jacobsberg dan Ho 1976) yang selanjutnya dikenal dengan dua fraksi yakni stearin dan olein. Proses fraksinasi merupakan tahapan awal dari pengolahan CPO. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pembentukan kristal yang erat kaitannya dengan berbagai sifat termal yang dimiliki CPO. Oleh sebab itu, tingginya kadar asam lemak bebas dicurigai mempengaruhi titik leleh CPO yang dapat menyebabkan rendemen olein menjadi rendah sehingga proses fraksinasi tidak optimal.

Jumlah ALB selama proses perlakuan maupun penyimpanan CPO dapat terus bertambah akibat reaksi oksidasi, hidrolisis, maupun aktifitas enzim lipoksigenase (Rohani et al. 2006). Peningkatan nilai ALB ini menjadi masalah tersendiri bagi pelaku industri dan dihindari selama proses fraksinasi berlangsung.

2

Proses pendistribusian minyak sawit kasar di Indonesia dikelola dengan persyaratan mutu yang diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar CPO yang digunakan adalah SNI 01-2901-2006 mengenai Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil) yang disusun oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Salah satu aturan mutu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah keberadaan asam lemak bebas (ALB). Kadar ALB harus tidak lebih dari 5% (BSN 1992).

Keberadaan aturan SNI yang menghendaki nilai ALB berkisar 5%, mendorong terjadinya praktek adulterasi dengan cara mencampurkan CPO yang telah out of spec (kadar ALB lebih dari 5%) dengan CPO berkadar ALB kurang dari 5%, sehingga didapat hasil CPO campuran dengan kadar yang sesuai dengan standar yakni kurang dari 5%. Terjadinya praktek pencampuran tersebut disinyalir mampu memberikan dampak terhadap sifat fisikokimia dari CPO campuran, khususnya pada proses fraksinasi minyak sawit yang dapat dianalisis melalui sifat termalnya.

Penelitian Chong et al. (2007) telah menunjukkan bagaimana korelasi struktur kristal CPO menggunakan X-Ray Difraction dan Differential Scanning Calorimetry (DSC) yang menghasilkan pola pembentukan kristal terhadap suhu kristalisasi. Penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan komposisi DAG terhadap struktur polimorfik dari sampel, sedangkan di dalam penelitian ini ingin diketahui korelasi secara langsung antara kandungan asam lemak bebas di dalam CPO terhadap sifat kristalisasi CPO yang dipelajari melalui sifat termal CPO menggunakan DSC. Melalui penelitian ini akan diperoleh pemetaan sifat termal pada sampel CPO dengan kandungan ALB yang memenuhi standar (ALB < 5%) dan melewati standar (ALB > 5%). Data dasar tersebut akan berguna di dalam menentukan apakah kadar ALB memiliki korelasi yang erat dengan sifat termalnya, untuk digunakan lebih lanjut sebagai parameter penciri terjadinya proses pencampuran antara CPO yang memenuhi standar dengan CPO yang melewati standar. Selain itu data dasar ini juga dapat memberikan informasi pendukung terkait sifat termal CPO yang berperan dalam desain proses fraksinasi CPO yang lebih optimal sesuai dengan spesifikasi bahan baku CPO yang digunakan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah memperoleh data dasar berupa peta hubungan antara kadar asam lemak bebas CPO terhadap sifat termalnya. Pemetaan data sifat termal CPO tersebut dilakukan pada kisaran ALB yang lebih rendah dan lebih tinggi dari standar ALB CPO dalam SNI 01-2901-2006 sebesar maksimal 5%.

Manfaat

Penelitian ini memberikan manfaat berupa tersedianya data dasar hubungan antara kadar ALB dengan sifat termal CPO yang terkait erat dengan kinerja fraksinasi. Hal ini akan berguna di dalam mendesain proses fraksinasi CPO yang lebih optimal sesuai dengan spesifikasi bahan baku CPO yang digunakan.

3

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan Alat Bahan

Bahan utama yang digunakan adalah sampel CPO dengan kadar ALB di bawah 5% dan di atas 5% yang diperoleh dari industri pengolahan minyak sawit PT SMART Tbk. Dalam penelitian ini juga digunakan etanol 97% pro-analyses (p.a), n-heksan pro-analyses (p.a), larutan Wijs, indikator phenolphtalein, indikator kanji, larutan KI 10%, sikloheksana pro-analyses (p.a), kertas saring Whatman No.41, larutan NaOH 0,1 N, larutan Na2SO3 0,1 N, kristal Kalium

Hidroxy Phtalate, K2CrO3, aluminium foil, es batu dan air destilata. Alat

Peralatan yang digunakan adalah Differential Scanning Calorimetry (DSC) tipe DSC-60 (Shimadzu Corp., Jepang) digunakan bersama software Thermal Analysis System TA-60WS untuk memperoleh kurva profil entalpi (thermogram). Selain itu digunakan penangas air, alat penimbang, homogenizer high-shear, pompa vakum, penyaring buchner, hot plate, magnetic stirer, oven pengering, cawan porselin, desikator, termometer, bulb, tabung kapiler Marienfeld, pan aluminium, dan beberapa alat gelas lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini terbagi atas empat tahap yakni analisis sifat fisikokimia sampel awal CPO, proses pencampuran untuk mendapatkan sampel CPO pada berbagai kadar asam lemak bebas, analisis sifat fisikokimia sampel CPO hasil pencampuran, uji korelasi parameter fisikokimia CPO hasil pencampuran. Keempat tahap tersebut ditunjukkan pada Gambar 1. Penelitian dilakukan sebanyak dua kali pengulangan. Sampel awal yang diharapkan untuk diuji pada keempat tahap berasal dari dua jenis CPO dengan kadar ALB yang berbeda yakni sampel dengan Kadar ALB di bawah 5% dan di atas 5%.

4

Gambar 1 Diagram alir penelitian minyak sawit kasar

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel Awal CPO

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dari sampel awal. Penelitian pendahuluan ini dilakukan berdasarkan SNI 01-2901-2006 meliputi uji warna, kadar air dan pengotor, kadar asam lemak bebas, dan bilangan iod. Uji warna dilakukan dengan metode visual, uji kadar air dan pengotor menggunakan metode hot plate, uji kadar asam lemak bebas dengan metode titrasi dan uji bilangan iod dengan metode titrasi. Secara lebih lengkap metode analisis dapat dilihat di bagian Metode Analisis pada Metodologi Penelitian. Setelah didapat kadar ALB sesuai dengan yang diharapkan, maka pengujian dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

5 Proses Pencampuran untuk Mendapatkan Sampel CPO pada Berbagai Kadar Asam Lemak Bebas

Proses pencampuran sampel CPO dilakukan untuk mendapatkan suatu seri sampel CPO campuran dengan perbedaan kadar ALB tiap sampelnya berkisar 0,5%. Pencampuran dilakukan dengan metode Pearson’s square berdasarkan kadar asam lemak bebas awal. Metode ini merupakan cara untuk mengukur jumlah fraksi dari dua pencampur. Fraksi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pencampur terhadap total pencampuran sesuai contoh pada Gambar 2.

Gambar 2 Perhitungan fraksi sampel pencampur menurut metode pearson's square

Pencampuran dimulai dengan memanaskan sampel kemudian mengukur sesuai hasil perhitungan fraksi dengan menggunakan gelas ukur. Total volume campuran ditepatkan sebanyak 500 mL. Sampel kemudian dihomogenkan dengan homogenizer high-shear pada kecepatan rendah selama 60 detik. Selanjutnya sampel diletakkan pada wadah tertutup kedap cahaya, kemudian dilakukan uji konfirmasi kadar ALB agar memastikan proses pencampuran berjalan baik.

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel CPO Hasil Pencampuran

Setelah seri sampel CPO yang terkonfirmasi didapat, dilakukan analisis sifat fisikokimia sampel CPO yang terdiri atas analisis CPO campuran berdasarkan SNI 01-2901-2006 dan analisis sifat termal CPO campuran. Analisis CPO campuran dilakukan menurut SNI 01-2901-2006 meliputi uji kadar asam lemak bebas, warna, kadar air dan pengotor, serta bilangan iod. Uji kadar asam lemak dilakukan dengan metode titrasi. Uji warna dilakukan secara visual. Kadar air dan kadar pengotor dilakukan menggunakan metode hot plate, sedangkan bilangan iod dilakukan dengan metode Wijs.

Analisis sifat termal terhadap CPO campuran terbagi atas uji slip melting point dan penentuan thermogram kristalisasi dan pelelehan dengan analisis kalorimetri dinamis menurut Saberi et al. (2011). Pengujian slip melting point dilakukan berdasarkan metode yang tercatat pada AOCS Cc 3-25 (1997).

6

Penentuan thermogram kristalisasi dan pelelehan dilakukan dengan menggunakan alat Differential Scanning Calorimetry. Data yang dihasilkan berupa suatu grafik yang terdiri dari thermogram kristalisasi dan pelelehan yang bersifat kontinyu. Berdasarkan grafik dapat ditentukan titik onset kristalisasi stearin, peak kristalisasi stearin, titik potong kristalisasi, peak kristalisasi olein, titik offset kristalisasi olein, titik onset pelelehan olein, peak pelelehan olein, titik potong pelelehan, peak pelelehan stearin, dan titik offset kristalisasi stearin.

Uji Korelasi Parameter Fisikokimia CPO Hasil Pencampuran

Analisis korelasi ALB dilakukan dengan menggunakan Pearson’s correlation setelah sebelumnya setiap parameter diuji menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui penyebaran nilai di dalam suatu parameter. Pearson’s correlation merupakan uji yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat korelasi antar kedua parameter. Kadar ALB dikorelasikan terhadap setiap titik dari thermogram untuk mengetahui parameter sifat termal yang paling dipengaruhi oleh kadar ALB.

Metode Analisis Analisis Warna (SNI 01-2901-2006)

Uji warna dilakukan secara visual. Atribut mutu visual yang baik ditunjukkan dengan warna CPO jingga kemerah-merahan (BSN 2006).

Kadar Air (SNI 01-2901-2006)

Penentuan kadar air CPO dilakukan berdasarkan metode hot plate (AOCS 1997). Contoh uji ditimbang dengan teliti sebanyak 10-20 g di dalam gelas piala 100 mL yang telah diketahui bobotnya. Contoh uji dipanaskan sambil digoyangkan secara perlahan sampai tidak ada percikan lagi. Suhu pemanasan tidak boleh melebihi 130 oC. Bila titik akhir telah tercapai, contoh uji dipanaskan hingga mengeluarkan asap. Selanjutnya contoh uji dimasukkan dan didiamkan lagi dalam desikator selama ±15 menit, lalu ditimbang bobotnya. Perlakuan pemanasan dan pendinginan diulangi lagi beberapa kali hingga selisih bobot antara dua kali penimbangan tidak melebihi 0,02% dari bobot uji. Kadar air dilakukan secara duplo dan dinyatakan dalam 3 desimal.

Kadar air (%) = 100(𝑊1−𝑊2)

𝑊1−𝑊

Keterangan:

W adalah bobot wadah (g);

W1 adalah bobot wadah dengan contoh uji

sebelum dikeringkan (g);

W2 adalah bobot wadah dengan contoh uji

setelah dikeringkan (g). Kadar Pengotor (SNI 01-2901-2006)

Penentuan kadar pengotor dilakukan dengan metode gravimetri (BSN 2006). Kadar pengotor dihitung sebagai bahan yang terkandung dalam CPO yang tidak larut dalam n-heksana. Pengujian menggunakan contoh uji hasil penentuan

7 kadar air yang telah diketahui bobotnya. Kertas saring Whatman No.41 yang akan dipakai dicuci dengan n-heksana, dikeringkan dalam oven bersuhu 103 oC selama 30 menit, didinginkan di dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. Sementara itu ke dalam contoh uji ditambahkan 50 mL n-heksana dan dipanaskan pada penangas air dengan suhu di bawah 70 oC sambil digoyang-goyangkan sampai minyak terlarut semua. Contoh uji selanjutnya disaring melalui alat penyaring yang telah disiapkan sebelumnya. Pencucian dilakukan beberapa kali dengan menggunakan n-heksana setiap kalinya 10 mL sampai alat penyaringnya bersih dari minyak. Kertas saring dikeringkan dengan seluruh isinya dalam oven pada suhu 103 oC ± 2 oC selama 30 menit, dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit serta ditimbang bobotnya. Tahap pengeringan, pendinginan dan penimbangan diulangi hingga selisih dua kali penimbangan berturut-turut tidak melebihi 0,01% dari bobot contoh uji. Uji dilakukan secara duplo dan dinyatakan dalam 3 desimal.

Kadar pengotor (%) = 100𝑊1−𝑊2 𝑊1−𝑊

Keterangan:

W adalah bobot kertas saring (g);

W1 adalah bobot kertas saring dengan contoh uji

Sebelum dikeringkan (g);

W2 adalah bobot kertas saring dengan contoh uji

setelah dikeringkan (g). Kadar Asam Lemak Bebas (SNI 01-2901-2006)

Penentuan kadar asam lemak bebas dilakukan dengan metode titrasi volumetri. Kadar asam lemak bebas dihitung sebagai presentasi bobot (w/w) dari asam lemak yang terkandung dalam CPO dimana bobot molekul asam lemak bebas tersebut dianggap sebesar 256 (sebagai asam palmitat).

Sampel CPO dipanaskan pada suhu 60 oC sampai 70 oC dan diaduk hingga homogen. Contoh uji ditimbang sebanyak 10 g ke dalam erlenmeyer 250 mL, dan didalamnya ditambahkan 50 mL pelarut (isopropanol atau etanol 95%) yang sudah dinetralkan. Contoh uji dipanaskan di atas penangas air atau pemanas dan diatur suhunya pada 40 oC sampai contoh uji larut semuanya. Ke dalamnya ditambahkan larutan indikator phenolphtalein sebanyak 1-2 tetes, kemudian dititrasi dengan larutan titar (NaOH 0,1 N atau 0,25 N atau KOH 0,1 N yang telah distandardisasi) sambil digoyang-goyangkan hingga mencapai titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda (merah jambu) yang stabil untuk minimal 30 detik. Volume (mL) larutan titar yang digunakan dicatat dan dilakukan secara triplo, dengan perbedaan antara kedua hasil tidak boleh melebihi 0,05%. Persentase asam lemak dihitung sebagai asam palmitat, dinyatakan dalam 2 desimal.

8

Kadar asam lemak bebas (%) = 25,6 𝑥 𝑁 𝑥 𝑉

𝑊

Keterangan:

V adalah volume larutan titar yang digunakan (mL);

N adalah normalitas larutan titar; W adalah berat contoh uji (g)

25,6 adalah konstanta untuk menghitung

kadar asam lemak bebas sebagai asam palmitat

Bilangan Iod (SNI 01-2901-2006)

Penentuan bilangan iod dilakukan dengan metode titrasi volumetri (BSN 2006). Bilangan iod dinyatakan sebagai gram (g) Iod yang diserap per 100 g sampel. Sampel dipanaskan pada suhu 60 oC – 70 oC dan diaduk hingga rata. Contoh uji kemudian ditimbang sebanyak 0,4 g sampai 0,6 g di dalam erlenmeyer bertutup 250 mL. Ke dalamnya ditambahkan 25 mL larutan Wijs dengan menggunakan pipet gondok dan erlenmeyer tersebut ditutup dengan penutupnya. Campuran dikocok kemudian disimpan dalam tempat atau ruang gelap selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan 10 mL larutan KI 10% dengan pipet gondok dan 50 mL air destilata. Erlenmeyer tersebut kemudian ditutup, dikocok dan selanjutnya dilakukan titrasi dengan larutan Natrium tiosulfat 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi kuning muda. Setelah itu, ditambahkan 1-2 mL indikator kanji dan titrasi dilanjutkan sampai warna birunya hilang setelah dikocok kuat-kuat.

Pengujian tersebut dilakukan secara duplo dengan perbedaan antara kedua hasil uji tidak boleh lebih besar dari 0,5%. Selain itu dilakukan pula penetapan blanko dengan cara yang sama. Bilangan iod dinyatakan dalam 1 desimal. Bilangan iod diukur dengan formulasi

Bilangan iod (g Iod / 100 g sampel) = 12.69 𝑥 𝑁 𝑥 (𝑉2−𝑉1)

𝑊

Keterangan:

N adalah normalitas larutan Natrium tiosulfat 0.1 N;

V2 adalah volume akhir Natrium tiosulfat yang digunakan pada penetapan blanko (mL); V1 adalah volume awal Natrium tiosulfat yang

digunakan pada penetapan blanko (mL) 12,69 adalah konstanta untuk menghitung bilangan

iod. Slip Melting Point (AOCS Cc 3-25, 1997)

Sampel CPO yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam tabung kapiler Marienfield (berdiameter 1,1 -1,2 mm). Sampel CPO dimasukkan setinggi tanda batas yakni berkisar 1 cm dari dasar. Tabung kapiler kemudian disimpan dalam refrigerator pada suhu 4 oC -10 oC selama 16 jam. Tabung kapiler yang telah didinginkan diikatkan pada termometer dan dimasukkan ke dalam beaker glass (600 mL) berisi air destilasi. Suhu air diatur berkisar 8 oC -10 oC di bawah titik leleh sampel. Kemudian air dipanaskan secara perlahan dengan kenaikan berkisar

9 0,5 oC – 1 oC sambil dilakukan pengadukan dengan magnetic stirer. Pemanasan dilanjutkan hingga suhu awal didapatkan yakni pada saat sampel mulai meleleh. Suhu akhir dicatat saat sampel mencapai tanda batas. Uji dilakukan secara triplo. Penentuan thermogram kristalisasi dan pelelehan dengan analisis kalorimetri dinamis (Saberi et al. 2011)

Contoh uji dimasukkan sekitar 10 mg ke dalam pan aluminium yang tertutup hermetis. Differential Scanning Calorimetry (DSC) dikalibrasi dengan Indium pro analyses (p.a) bertitik leleh 156 oC dan digunakan pembanding berupa pan aluminium bertutup yang kosong. Pengukuran DSC dimulai pada contoh uji pada suhu 80 oC selama 10 menit, yang dilanjutkan dengan pendinginan ke suhu -50 oC dengan laju pendinginan 5 oC/menit. Untuk memperoleh kurva endotermik, contoh uji ditahan pada suhu 50 oC selama 10 menit dan kemudian dipanaskan ke suhu 80 oC pada laju pemanasan 5 oC/menit. Setelah analisis ini dilakukan maka akan didapat kurva profil entalpi (thermogram) selama kristalisasi dan pelelehan sampel CPO seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3, serta dapat ditentukan parameter sifat termal sampel CPO yang mengalami proses pendinginan dan pemanasan tersebut. Onset kristalisasi ditentukan pada kurva eksotermik (kurva kristalisasi) berdasarkan suhu ketika mulai terjadi pelepasan entalpi, sedangkan offset pelelehan ditentukan pada kurva endotermik (kurva pelelehan) berdasarkan suhu ketika penyerapan entalpi telah selesai.

Thermogram yang dihasilkan merupakan thermogram yang bersifat kontinyu. Hal ini disebabkan proses kristalisasi dan pelelehan yang dilakukan secara berurutan. Menentukan titik-titik dalam thermogram dimulai dengan membagi hasil uji menjadi dua proses termal utama yaitu kristalisasi dan pelelehan. Proses kristalisasi ditunjukkan oleh sekumpulan peak yang dihasilkan di awal proses pada tahap pemanasan, sedangkan proses pelelehan ditunjukkan oleh sekumpulan peak yang dihasilkan di akhir proses pada tahap pemanasan.

10

Umumnya thermogram kristalisasi memiliki bentuk yang sederhana dibandingkan thermogram pelelehan. Parameter sifat termal yang dimiliki CPO dari tiap proses dijelaskan menurut Gambar 4 yang merupakan kurva tipikal dari thermogram kristalisasi dan Gambar 5 yang merupakan kurva tipikal dari thermogram pelelehan.

Gambar 4 Kurva tipikal thermogram kristalisasi sampel CPO yang diperoleh dengan instrumen Differential Scanning Calorimetry

Gambar 5 Kurva tipikal thermogram pelelehan sampel CPO yang diperoleh dengan instrumen Differential Scanning Calorimetry

Titik 1 sampai 2 merupakan peak kristalisasi dan pelelehan olein, sedangkan titik 2 sampai 3 menunjukkan peak kristalisasi dan pelelehan stearin (Wulandari et al. 2011). Pada penelitian ini titik-titik tersebut dijabarkan lebih luas. Peak kristalisasi maupun pelelehan didapat dari nilai tertinggi pada selang antara titik 1 sampai titik 2 maupun selang 2 sampai 3. Titik 1 disebut sebagai titik onset kristalisasi atau pelelehan.Titik 2 disebut sebagai titik potong kristalisasi atau pelelehan, sedangkan titik 3 disebut sebagai titik offset kristalisasi atau pelelehan. Penentuan titik-titik tersebut dimiliki oleh olein atau stearin didapat berdasarkan fraksi mana yang terlebih dahulu mengalami kristalisasi atau pelelehan.

11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel Awal CPO

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui apakah sampel CPO awal yang diterima memenuhi kriteria uji. Sampel CPO awal diuji warna, kadar asam bebas, bilangan iod, kadar air dan pengotor berdasarkan SNI 01-2901-2006. Dalam penelitian ini digunakan sampel CPO A dengan kadar ALB yang lebih tinggi dari standar SNI (>5%), dan sampel CPO B dengan kadar ALB yang lebih rendah dari standar SNI (<5%) untuk selanjutnya dapat digunakan dalam tahap pencampuran CPO yang menghasilkan beberapa kadar ALB pada kisaran ALB di sekitar 5%. Hasil pengujian kimia sampel A dan B menurut SNI 01-2901-2006 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian SNI 01-2901-2006 Dua Sampel CPO Awal

Jenis Uji Syarat SNI* Sampel A Sampel B

Warna Jingga kemerahan Jingga kemerahan Jingga kemerahan Kadar Asam Lemak Bebas (%) < 5 6,30 ± 0,17 2,81 ± 0,04 Bilangan Iod (g Iod/100g) 50 – 55 51,7 ± 0,4 50,2 ± 1,1 Kadar Air dan

Pengotor (%)

0,5 0,349 ± 0,011 0,217 ± 0,044

Berdasarkan hasil uji tersebut, kedua sampel yang digunakan memiliki kadar ALB berbeda yang sesuai dengan CPO yang digunakan pada tahap pencampuran CPO untuk menghasilkan beberapa sampel CPO dengan kadar ALB yang bervariasi. Kadar ALB didapat berdasarkan berat spesifik dari asam lemak bebas yang dihitung sebagai asam palmitat. Sampel A memiliki kadar ALB sebesar 6,30%, sedangkan sampel B memiliki kadar ALB sebesar 2,81%. Pada penelitian ini nilai tersebut sudah sesuai dengan target sehingga kedua sampel tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk tahap pencampuran CPO. Menurut Che Man et al. (1999), komposisi tertinggi asam lemak dalam CPO adalah asam palmitat yang umumnya terletak pada posisi karbon satu dan tiga dari TAG. Posisi tersebut lebih rentan untuk terputus sebagai akibat dari hambatan sterik yang dimiliki oleh gugus gliserol. Dengan demikian, asam lemak bebas yang banyak terkandung dalam CPO merupakan asam lemak bebas berupa asam palmitat.

Bilangan iod menunjukan banyaknya ikatan rangkap yang dimiliki oleh suatu sampel yang tercatat dalam bobot Iod (g) yang terikat per 100 g sampel (Pike 2003). Nilai ini juga dapat menunjukkan indikasi terjadinya penjenuhan selama oksidasi berlangsung. Bilangan iod dari sampel menunjukkan nilai yang masih sesuai dengan SNI yaitu berturut-turut sampel A dan B adalah 51,7 ± 0,4 dan 50,2 ± 1,1 gram Iod/100 gram sampel. Parameter kadar air dan kadar pengotor menunjukkan nilai telah sesuai dengan standar yakni di bawah 0,5%. Nilai bilangan iod serta kadar air dan pengotor sesuai dengan hasil uji oleh Aulia

12

(2011) yang menunjukkan nilai bilangan iod berkisar 50,38 – 54.15 serta kadar air dan pengotor yang berkisar 0,33 % - 5,39 %.

Proses Pencampuran untuk Mendapatkan Sampel CPO pada Berbagai Kadar Asam Lemak Bebas

Tahap pencampuran dilakukan untuk mendapatkan sampel dengan kadar ALB dalam bentuk seri dimulai dari sampel dengan kadar ALB terendah hingga kadar ALB tertinggi dengan selisih 0,5 % untuk tiap contohnya. Berdasarkan proses sebelumnya, didapatkan kadar ALB sebesar 2,81 % dan 6,30 %. Dengan perbedaan selang sebesar 0,5%, akan didapatkan tujuh sampel CPO campuran yaitu 3,00 %; 3,50 %; 4,00 %; 4,50 %; 5,00 %; 5,50 %; dan 6,00 %.

Proses pencampuran dilakukan dengan pencampuran sederhana menggunakan alat berupa gelas ukur. Setiap contoh dicampur hingga mencapai volume sebanyak 500 mL. Penentuan jumlah sampel A dan sampel B ditentukan dengan perhitungan Pearson’s square sehingga diperoleh fraksi-fraksi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Formulasi pencampuran dua sampel CPO berdasarkan Metode Pearson’s square

Kadar Asam Lemak Bebas Sampel CPO

Campuran (%) Fraksi Sampel B Fraksi Sampel A Volume Sampel B (mL) Volume Sampel A (mL) Sampel B 3,49 0 500,0 0,0 3 3,3 0,19 472,8 27,2 3,5 2,8 0,69 401,1 98,9 4 2,3 1,19 329,5 170,5 4,5 1,8 1,69 257,9 242,1 5 1,3 2,19 186,2 313,8 5,5 0,8 2,69 114,6 385,4 6 0,3 3,19 43,0 457,0 Sampel A 0 3.49 0,0 500,0

Setelah dicampur dengan proporsi jumlah seperti yang tercantum dalam Tabel 2, kemudian sampel diaduk dengan menggunakan high-shear homogenizer pada kecepatan rendah selama 60 detik hingga homogen. Pencampuran kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi. Hasil uji konfirmasi ditunjukkan pada Tabel 3. Data yang diperoleh menunjukkan penyimpangan yang kecil. Penyimpangan tertinggi terjadi pada sampel dengan target ALB 5,0 %. Namun penyimpangan ini masih dapat diterima karena hasil uji Duncan (Lampiran 1) menunjukkan bahwa sampel terbagi menjadi sembilan kelompok subset yang berbeda pada taraf nyata 5 %. Secara keseluruhan data di atas masih memenuhi target seri ALB yang diharapkan dan untuk selanjutnya penamaan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan kadar ALB terkonfirmasi yaitu sampel dengan kadar ALB: 2,81 %; 3,05 %; 3,55 %; 3,91 %; 4,65 %; 5,33%; 5,75%; 6,22 %; dan 6,30%.

13 Tabel 3 Uji konfirmasi kadar asam lemak bebas sampel campuran

Kadar ALB Target (%) Kadar ALB Terkonfirmasi (%) 2,81 2,81 ± 0,04 3,0 3,05 ± 0,03 3,5 3,55 ± 0,03 4,0 3,91 ± 0,05 4,5 4,65 ± 0,04 5,0 5,33 ± 0,04 5,5 5,75 ± 0,04 6,0 6,22 ± 0,08 6,3 6,30 ± 0,17

Data yang diperoleh menunjukkan penyimpangan yang kecil. Penyimpangan tertinggi terjadi pada sampel dengan target ALB 5,0 %. Namun penyimpangan ini masih dapat diterima karena hasil uji Duncan (Lampiran 1) menunjukkan bahwa sampel terbagi menjadi sembilan kelompok subset yang berbeda pada taraf nyata 5 %. Secara keseluruhan data di atas masih memenuhi target seri ALB yang diharapkan dan untuk selanjutnya penamaan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan kadar ALB terkonfirmasi yaitu sampel dengan kadar ALB: 2,81 %; 3,05 %; 3,55 %; 3,91 %; 4,65 %; 5,33%; 5,75%; 6,22 %; dan 6,30%.

Analisis Sifat Fisikokimia Sampel CPO Hasil Pencampuran

Sampel CPO yang telah dicampur kemudian diuji warna, kadar air dan pengotor, serta bilangan iod. Uji ini bertujuan melengkapi hasil uji menurut SNI yang telah dilakukan pada sampel dengan kadar ALB 2,81 % dan sampel dengan kadar ALB 6,30 %. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Warna yang dihasilkan dari tiap sampel adalah jingga kemerahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Proses pencampuran tidak merubah warna yang dimiliki oleh sampel campuran. Selain itu nilai bilangan iod cukup beragam dengan nilai tertinggi dimiliki oleh sampel ALB 3,05 % yakni 53,3 g Iod/100 g sampel dan terendah dimiliki oleh sampel ALB 2,81 % yakni 50,2 g Iod/100g sampel. Data bilangan iod yang diperoleh tidak menunjukkan suatu pola meningkat maupun menurun namun masih berkisar pada sampel awal yaitu 50,2 ± 1,1 dan 51,7 ± 0,4 g Iod /100g sampel. Hal ini diakibatkan oleh variasi data akibat proses pengadukan. Bilangan iod menunjukkan terjadinya perbedaan yang signifikan pada taraf nyata 5% dengan hasil uji lanjut Duncan (Lampiran 2) membagi sampel menjadi lima kelompok subset.

Data kadar ALB diperoleh dari tiga kali pengulangan. Berdasarkan hasil ANOVA yang dilakukan terhadap kadar ALB (Lampiran 1) menunjukkan hasil dengan perbedaan signifikan pada taraf nyata 5%. Hasil uji lanjut Duncan membagi data menjadi sembilan subset yang berbeda. Hal ini menunjukkan proses pencampuran menghasilkan sampel yang berbeda nyata untuk tiap sampelnya sehingga dapat memberikan nilai korelasi yang lebih baik nantinya.

14

Tabel 4 Uji SNI 01-2901-2006 sampel CPO campuran Kadar ALB

Sampel CPO

Warna Bilangan Iod (g Iod/100g)

Kadar Air dan pengotor (%) 2,81 Jingga kemerahan 50,2 ± 1,1 0,217 ± 0,044 3,05 Jingga kemerahan 53,3 ± 0,8 0,278 ± 0,020 3,55 Jingga kemerahan 50,9 ± 0,1 0,266 ± 0,002 3,91 Jingga kemerahan 51,3 ± 0,5 0,306 ± 0,052 4,65 Jingga kemerahan 51,0 ± 0,9 0,226 ± 0,010 5,33 Jingga kemerahan 50,8 ± 0,1 0,289 ± 0,046 5,75 Jingga kemerahan 52,0 ± 0,4 0,235 ± 0,002 6,22 Jingga kemerahan 51,9 ± 0,4 0,261 ± 0,084 6,3 Jingga kemerahan 51,7 ± 0,4 0,349 ± 0,011

Gambar 6 Uji warna seluruh sampel CPO

Pengujian kadar air dan pengotor sampel CPO campuran menunjukkan hasil yang serupa denan bilangan iod. Hasil uji tidak menunjukkan pola meningkat maupun menurun namun keduanya berkisar pada nilai yang dimiliki oleh sampel A dan B. Hal ini disebabkan kedua tersebut merupakan sampel awal dari seluruh sampel campuran. Data kadar air dan pengotor menunjukkan terjadi perbedaan yang signifikan dari sampel pada taraf nyata 5% (Lampiran 3). Hal ini membuktikan bahwa sejumlah air dan pengotor yang diperoleh berasal dari sampel awal. Sampel A menunjukkan kadar air pengotor tertinggi, sampel B sebaliknya, sedangkan sampel campuran memiliki nilai berkisar di antara kedua sampel tersebut.

15 Seluruh uji kimia terhadap sampel CPO campuran tidak menunjukkan korelasi yang kuat terhadap kadar ALB (Lampiran 4). Dengan demikian, tidak ada korelasi antara perlakuan pencampuran terhadap warna, bilangan iod, maupun kadar air m dan pengotor. Hal ini menunjukkan kadar ALB merupakan parameter yang independen dari parameter lain menurut SNI 01-2901-2006.

Setelah seluruh uji kimia dilakukan, selanjutnya dilakukan uji terkait sifat fisik dari CPO. Uji slip melting point (SMP) merupakan uji awal sebelum dilakukannya pengujian sifat termal dengan Differential Scanning Calorimetry (DSC). Data SMP digunakan sebagai tolak ukur awal dalam mengetahui proses pelelehan sampel CPO. Berdasarkan suhu awal dan akhir dari pengujian SMP dapat diperkirakan suhu onset dan offset dari proses pelelehan sampel. Nilai uji SMP disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Uji Slip Melting Point Sampel CPO Kadar ALB Sampel CPO (%) Suhu awal (oC) Suhu akhir (oC) 2,81 26.7 36.8 3,05 26.8 36.7 3,55 26.7 31.8 3,91 26.8 35.0 4,65 26.7 33.7 5,33 26.8 34.8 5,75 26.8 35.0 6,22 26.8 34.7 6,3 26.7 33.5

Berdasarkan Tabel 5, suhu awal sampel mulai meleleh berkisar di angka 26 oC, sedangkan berakhir di 31,8oC – 36,8 oC. Suhu akhir masih sesuai dengan Lin (2002) yang menyatakan nilai SMP sampel CPO berkisar pada 32 oC – 40 oC. Perubahan kadar ALB dari sampel tidak menunjukkan adanya perubahan suhu awal dari pelelehan sampel memberikan hasil yang berbeda pada suhu akhir dari proses SMP. Perubahan yang dihasilkan belum membentuk suatu pola baik meningkat maupun menurun. Suhu awal leleh dinilai terlalu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh fraksi olein sehingga sampel lebih cepat meleleh. Selain itu sampel cenderung mengalami proses pelelehan terlebih dahulu saat sampel mulai diuji.

Agar diperoleh informasi yang lebih detail mengenai sifat termal CPO, selain analisis SMP, dilakukan juga penentuan thermogram kristalisasi dan pelelehan dengan analisis kalorimetri dinamis menurut Saberi et al. (2011) menggunakan instrumen DSC. Thermogram CPO saat mengalami proses pendinginan disebut thermogram kristalisasi, sedangkan thermogarm CPO saat mengalami pemanasan disebut thermogram pelelehan. Bentuk thermogram kristalisasi maupun pelelehan serupa dengan kurva tipikal menurut Wulandari (2012).

16

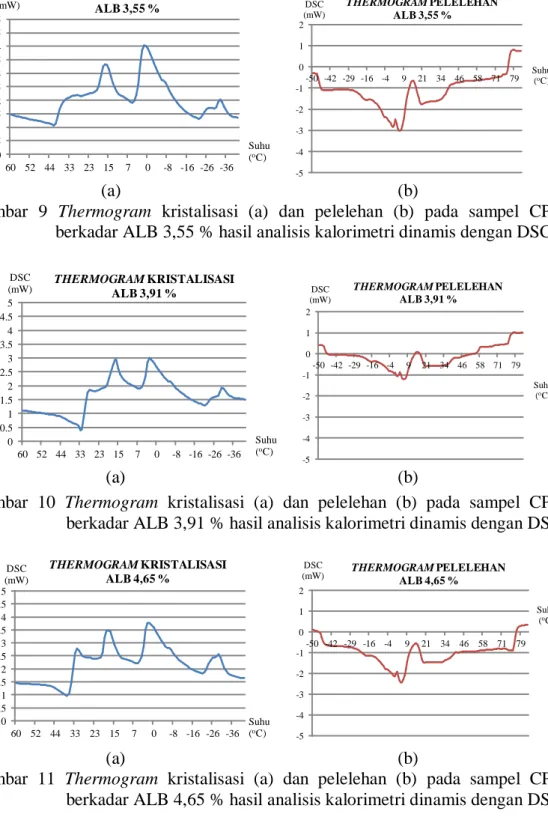

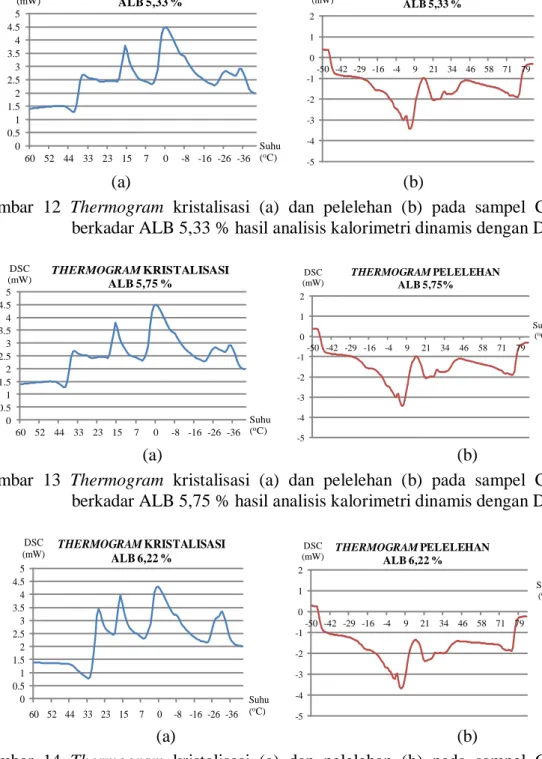

Thermogram yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 7 hingga Gambar 15. Kode (a) di tiap gambar menunjukkan thermogram kristalisasi, sedangkan kode (b) menunjukkan thermogram pelelehan. Penelitian Chong et al. (2007) menunjukan bentuk thermogram identik dengan hasil yang diperoleh. Pemilihan kecepatan kristalisasi dan pelelehan sebesar 5 oC/menit tergolong cukup lambat untuk menghasilkan bentuk thermogram yang mampu menunjukkan peak stearin dan olein pada kedua proses.

Munculnya peak dalam thermogram kristalisasi dimulai dari pembekuan fase stearin dalam sampel. Titik onset kristalisasi olein dan titik potong kristalisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses fraksinasi. Dengan memperlambat proses pembekuan, maka akan menyebabkan kristal yang yang terbentuk mendekati equilibrium dan membeku pada suhu yang berbeda-beda sesuai dengan titik beku dari penyusun TAG pada sampel. Hal ini menjadikan proses pemisahan pada fraksinasi menjadi lebih optimum (Che Man et al. 1999).

(a) (b)

Gambar 7 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 2,81% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

(a) (b)

Gambar 8 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,05 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 2,81 % DSC (mW) Suhu (oC) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 2,81 % 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 DSC (mW) Suhu (oC) THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 3,05 % -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 3,05 % DSC (mW) Suhu (oC)

17

(a) (b)

Gambar 9 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,55 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

(a) (b)

Gambar 10 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 3,91 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

(a) (b)

Gambar 11 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 4,65 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 3,55 % DSC (mW) Suhu (oC) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 3,55 % Suhu (oC) DSC (mW) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 3,91 % Suhu (oC) DSC (mW) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 DSC (mW) Suhu (oC) THERMOGRAM PELELEHAN ALB 3,91 % 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 4,65 % DSC (mW) Suhu (oC) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 4,65 % DSC (mW) Suhu (oC)

18

(a) (b)

Gambar 12 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 5,33 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

(a) (b)

Gambar 13 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 5,75 % hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

(a) (b)

Gambar 14 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 6% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 5,33 % Suhu (oC) DSC (mW) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 DSC (mW) Suhu (oC) THERMOGRAM PELELEHAN ALB 5,33 % 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 5,75 % DSC (mW) Suhu (oC) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 Suhu (oC) DSC (mW) THERMOGRAM PELELEHAN ALB 5,75% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 6,22 % DSC (mW) Suhu (oC) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 6,22 % Suhu (oC) DSC (mW)

19

(a) (b)

Gambar 15 Thermogram kristalisasi (a) dan pelelehan (b) pada sampel CPO berkadar ALB 6,22% hasil analisis kalorimetri dinamis dengan DSC Berdasarkan thermogram kristalisasi, terdapat lima sifat termal yang dimiliki oleh setiap sampel CPO yakni titik onset kristalisasi stearin, peak kristalisasi stearin, titik potong kristalisasi, peak kristalisasi olein, dan titik offset kristalisasi olein. Pada thermogram pelelehan terdapat lima sifat termal yang dimiliki oleh setiap sampel CPO yakni titik onset pelelehan olein, peak pelelehan olein, titik potong pelelehan, peak pelelehan stearin, dan titik offset kristalisasi stearin. Kesepuluh titik tersebut merupakan sifat termal CPO yang dapat diamati dari thermogram sampel CPO yang merepresentasikan sifat termalnya. Menurut Ketaren (1986), titik cair asam lemak palmitat berkisar pada 14 oC. Nilai ini terwakilkan oleh titik pelelehan potong dari sampel. Seluruh sampel memiliki pola yang serupa namun keberadaan titik cenderung berbeda.

Selain kesepuluh titik tersebut terdapat noise pada thermogram kristalisasi. Noise tersebut ditandai dengan munculnya peak sebelum titik onset kristalisasi stearin dan setelah titik offset kristalisasi olein. Munculnya noise disebabkan proses penggunaan nitrogen cair yang dilakukan secara manual. Keseluruh titik terlampir pada Lampiran 5 dan dirata-ratakan untuk tiap ulangan kemudian disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan data pada Tabel 6, diperoleh bahwa suhu awal saat proses kristalisasi dimulai merupakan suhu onset yang dimiliki oleh stearin kemudian disusul oleh olein. Menurut Chen et al. (2002), ketika minyak didinginkan TAG dengan titik leleh tinggi akan membentuk fraksi solid (stearin) di dalam fase liquid (olein) yang memiliki titik leleh rendah. Suhu awal saat proses pelelehan dimulai merupakan suhu onset yang dimiliki oleh olein yang disusul oleh stearin. Suhu onset kristalisasi diwakili oleh suhu onset kristalisasi stearin yang berkisar pada 21,68 oC – 25,05 oC, sedangkan suhu offset kristalisasi diwakili oleh suhu offset kristalisasi olein yang berkisar pada -24,51 oC – (-27,99 oC).

Titik onset kristalisasi stearin dimulai berkisar di 21,68 oC – 23,84 oC. Nilai ini menunjukkan titik awal dari proses kristalisasi sampel berlangsung (Boye, 2002). Proses pendinginan lambat yang dilakukan akan menghasilkan dua peak eksotermik akibat kristalisasi fraksi bertitik leleh tinggi/stearin dan fraksi bertitik leleh rendah/olein (Wulandari, 2012). Peak kristalisasi stearin menunjukkan nilai berkisar 16,10 oC – 17.55 oC. Nilai ini menunjukkan puncak mengkristalnya fraksi stearin berada pada nilai tersebut. Peak kristalisasi olein berkisar pada 0,16 oC – 0,92 oC. Titik offset kristalisasi olein berada pada -27,99 oC – (- 25.71 oC). Titik

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 60 52 44 33 23 15 7 0 -8 -16 -26 -36 DSC (mW) Suhu (oC) THERMOGRAM KRISTALISASI ALB 6,30 % -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -50 -42 -29 -16 -4 9 21 34 46 58 71 79 THERMOGRAM PELELEHAN ALB 6,30 % Suhu (oC) DSC (mW)

20

offset adalah suhu saat perpindahan panas (heat flow) dari proses pendinginan telah selesai mengkristalkan seluruh sampel yang ada (Schenz, 2003).

Titik potong kristalisasi menunjukkan nilai berkisar 5,36 oC – 5,94 oC yang berbeda nyata pada taraf nyata 5% serta membagi sampel ke dalam dua kelompok subset (Lampiran 6). Seiring dengan meningkatnya ALB, terlihat telah terjadi perubahan suhu titik potong kristalisasi pada saat kadar ALB berubah dari 4,65 % ke 5,33%.

Tabel 6 Suhu sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada thermogram kristalisasi sampel Kadar ALB Sampel (%) Titik Onset Kristalisasi Stearin (oC) Peak Kristalisasi Stearin (oC) Titik Potong Kurva Kristalisasi (oC) Peak Kristalisasi Olein (oC) Titik Offset Kristalisasi Olein (oC) 2,81 23,70 17,02 5,40 a 0,53 -27,33 3,05 25,05 16,92 5,37 a 0,43 -25,74 3,55 22,95 16,10 5,53 a,b 0,69 -27,99 3,91 23,84 16,36 5,36 a,b 0,92 -26,32 4,65 22,78 16,69 5,94 b 0,70 -27,27 5,33 22,86 16,67 5,39 a 0,16 -27,20 5,75 21,68 15,92 5,68 a,b 0,42 -27,28 6,22 23,07 16,93 5,78 a,b 0,36 -25,71 6,3 23,35 17,55 5,81 a,b 0,30 -25,74

Keterangan : a,b Hasil uji Duncan dengan taraf nyata 5 %

Di samping lima sifat termal dari proses pengkristalan yang telah dijelaskan, terdapat lima sifat termal yang dimiliki sampel pada proses pelelehan yang ditunjukkan pada Tabel 7. Suhu onset pelelehan diwakili oleh suhu onset pelelehan olein yang berkisar pada -24,51 oC – (-26,39 oC). Suhu offset pelelehan diwakili oleh suhu offset pelelehan stearin yang berkisar pada 39,63 oC – 42,02 oC.. Kurva pelelehan sampel CPO memiliki dua puncak endotermik sesuai dengan penelitian Tarabukina et al.(2009) dan Siew & Ng (1996) berkisar pada suhu -23

o

C hingga 43 oC. Puncak endotermik yang dimaksud adalah titik peak pelelehan olein dan peak pelelehan stearin yang berturut-turut memiliki nilai 3,05 oC – 6,14

o

C dan 20,10 oC – 25,10 oC. Peak pelelehan stearin menunjukkan nilai yang berbeda signifikan pada taraf nyata 5% dan uji Duncan membaginya menjadi dua kelompok subset (Lampiran 7). Proses pelelehan berakhir pada titik offset pelelehan stearin yang berkisar pada 39,63 oC – 42,02 oC.

Titik potong pelelehan menunjukkan nilai berkisar 14,67 oC – 15,56 oC yang berbeda nyata pada taraf nyata 5% dan membagi sampel ke dalam dua kelompok subset (Lampiran 8). Seiring dengan meningkatnya ALB, terlihat telah terjadi perubahan titik potong pelelehan pada saat kadar ALB berubah dari 5,75 % ke 6,22 %.

21

Tabel 7 Suhu sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada thermogram pelelehan sampel Kadar ALB Sampel (%) Titik Onset Pelelehan Olein (oC) Peak Pelelehan Olein (oC) Titik Potong Kurva Pelelehan (oC) Peak Pelelehan Stearin (oC) Titik Offset Pelelehan Stearin (oC) 2,81 -26,39 6,14 14,97 a,b 20,10 41,35 3,05 -24,92 6,02 14,93 a,b 25,10 40,68 3,55 -24,87 6,03 14,67 a 20,37 40,73 3,91 -25,19 5,44 14,93 a,b 21,00 42,02 4,65 -25,35 3,62 15,08 a,b 20,85 41,17 5,33 -24,74 3,17 15,18 a,b 21,67 40,43 5,75 -25,27 5,16 15,16 a,b 21,07 39,63 6,22 -24,51 5,36 15,51 b 21,75 40,65 6,3 -25,35 3,05 15,56 b 22,05 40,78

Keterangan : a,b Hasil uji Duncan dengan taraf nyata 5 %

Selama proses pelelehan berlangsung, terjadi perubahan bentuk struktur dari kristal yang dimiliki oleh sampel. Titik onset pelelehan olein dalam thermogram pelelehan akan terbagi menjadi struktur polimorfik yakni ß’2 dan .

Peak pelelehan stearin akan terbagi atas struktur polimorfik ß’1 dan ß1 . Struktur

polimorfik merupakan konsekuensi dari terjadinya konfigurasi stereokimia saat proses pelelehan berlangsung (Jacobsberg dan Ho 1976). Struktur polimorfik dipengaruhi oleh jenis asam lemak dan gliserida yang dimiliki sampel. Keberadaan asam lemak bebas yang berasal dari DAG maupun TAG yang terhidrolisis dapat memengaruhi struktur kristal sehingga proses pembentukan kristal menjadi tidak sempurna. Hal ini memperkuat penelitian Che Man et al. (1999) yang menunjukkan bahwa proses refining yang merupakan proses penghilangan asam lemak bebas dapat menjadikan pergeseran peak pelelehan yang dikaji dari perubahan struktur polimorphik ß’2, , ß’1 dan ß1.

Selain dari suhu sifat termal, setiap titik tersebut memiliki nilai energi yang tercatat pada alat DSC. Nilai tersebut terangkum dalam Tabel 8 dan Tabel 9. Thermogram kristalisasi menunjukan nilai positif. Nilai tersebut menunjukan proses yang bersifat eksotermik (Chong et al. 2007). Nilai energi seluruh titik antara 0,85 mW hingga 4,70 mW. Berdasarkan kedua peak yang diperoleh, peak kristalisasi olein cenderung memiliki nilai energi lebih tinggi daripada peak kristalisasi stearin. Ini menunjukkan fraksi olein membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk dibekukan (Schenz 2003). Titik offset kristalisasi olein menunjukan nilai yang lebih tinggi daripada titik onset kristalisasi olein. Titik potong kristalisasi menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dengan hasil uji ANOVA dan uji lanjut Duncan membagi membaginya menjadi dua kelompok subset. Perubahan terlihat pada kadar asam lemak bebas bernilai 4,65 % menuju ke 5,33 %.

22

Tabel 8 Energi sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada thermogram kristalisasi sampel

Kadar ALB Sampel (%) Titik Onset Kristalisasi Stearin (mW) Peak Kristalisasi Stearin (mW) Titik Potong Kurva Kristalisasi (mW) Peak Kristalisasi Olein (mW) Titik Offset Kristalisasi Olein (mW) 2,81 0,85 3,18 1,75a 3,83 1,22 3,05 1,02 3,73 2,12 a,b 4,00 1,50 3,55 1,14 3,67 2,16 a,b 4,37 1,53 3,91 1,00 3,91 2,11 a,b 3,86 1,42 4,65 1,35 4,29 2,34 a,b 4,32 1,83 5,33 1,56 4,12 2,51 b 4,70 2,35 5,75 1,24 3,95 2,30 a,b 4,48 1,60 6,22 1,42 4,12 2,41 b 4,53 2,16 6,3 1,28 3,79 2,29 a,b 4,36 1,96

Keterangan : a,b Hasil uji Duncan dengan taraf nyata 5 %

Tabel 9 Energi sifat termal yang dimiliki sampel CPO campuran pada thermogram pelelehan sampel

Kadar ALB Sampel (%) Titik Onset Pelelehan Olein (mW) Peak Pelelehan Olein (mW) Titik Potong Kurva Pelelehan (mW) Peak Pelelehan Stearin (mW) Titik Offset Pelelehan Stearin (mW) 2,81 -1,61 -1,58 -1,21 a,b -2,28 -1,56 3,05 -0,85 -2,52 -0,45 a,b -1,50 -0,92 3,55 -1,21 -3,28 -0,80 b -2,00 -1,03 3,91 -1,06 -2,73 -0,63 a,b -1,68 -0,93 4,65 -1,30 -5,19 -1,06 a,b -2,10 -1,04 5,33 -1,19 -4,21 -1,15 a,b -1,70 -1,35 5,75 -1,42 -4,00 -1,38 a -2,49 -1,40 6,22 -1,23 -3,79 -1,22 a,b -2,31 -1,31 6,3 -1,30 -4,17 -1,18 a,b -2,28 -1,32

Keterangan : a,b Hasil uji Duncan dengan taraf nyata 5 %

Thermogram pelelehan memperlihatkan nilai negatif. Hal ini menunjukan proses yang bersifat endotermik (Chong et al. 2007). Seluruh nilai berkisar antara -4,21 mV hingga -0,45 mW. Peak pelelehan olein cenderung lebih rendah daripada peak pelelehan stearin. Hal ini menunjukan fraksi olein melepaskan energi lebih tinggi daripada fraksi stearin (Schenz 2003). Titik onset pelelehan olein menunjukan nilai yang lebih rendah daripada titik offset pelelehan stearin. Titik potong kristalisasi menunjukkan nilai yang cenderung menurun dengan hasil uji ANOVA dan uji lanjut Duncan membagi membaginya menjadi dua kelompok

23 subset. Perubahan terlihat pada kadar asam lemak bebas bernilai 5,33 % menuju ke 5,75 %.

Berdasarkan uji ANOVA suhu dan energi sifat termal dari kesepuluh titik tersebut, terlihat kecenderungan terjadinya perubahan kelompok subset pada titik potong kristalisasi dan titik potong pelelehan seiring dengan meningkatnya nilai asam lemak bebas yang dimiliki sampel. Perubahan ini berkisar pada sampel dengan kadar ALB 4,65 % - 6,22 %. Oleh sebab itu, secara aplikatif dapat dikatakan bahwa proses pencampuran tidak dapat teridentifikasi apabila dilakukan dibawah kisaran ALB 4,65 % - 6,2 %.

Uji Korelasi Parameter Fisikokimia CPO Hasil Pencampuran

Seluruh titik yang diuraikan pada Tabel 6 dan Tabel 7 selanjutnya dikorelasikan dengan kadar ALB dari sampel. Korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson pada taraf nyata 5 %. Seluruh hasil korelasi kadar ALB sampel terhadap titik pada thermogram kristalisasi disajikan di dalam Tabel 10 dan Tabel 11. Pengelompokan nilai uji korelasi Pearson dilakukan berdasarkan Riduwan (2011). Nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi, sedangkan Nilai 1 menunjukkan korelasi sempurna. Nilai 0,00 – 0,25 menunjukkan korelasi sangat lemah. Nilai 0,25 – 0,50 menunjukkan korelasi cukup. Nilai 0,50 – 0,75 menunjukkan korelasi kuat. Dan nilai 0,75 – 1,00 menunjukkan korelasi sangat kuat. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa nilai berada di atas rata-rata dan berarti korelasi searah, sedangkan nilai korelasi negatif menunjukkan bahwa nilai berada di bawah rata-rata dan berarti korelasi berlawanan arah.

Tabel 10 Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap suhu sifat termal sampel CPO Titik Onset Kristalisasi Stearin Peak Kristalisasi Stearin Titik Potong Kurva Kristalisasi Peak Kristalisasi Olein Titik Offset Kristalisasi Olein Nilai koefisien korelasi Pearson -0,219 0,104 0,470 -0,251 0,136

Tabel 11 Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap suhu sifat termal sampel CPO Titik Onset Pelelehan Olein Peak Pelelehan Olein Titik Potong Kurva Pelelehan Peak Pelelehan Stearin Titik Offset Pelelehan Stearin Nilai koefisien korelasi Pearson 0,203 -0,444 0,586 -0,027 -0,114

24

Tabel 10 dan Tabel 11 menunjukkan hasil korelasi kadar ALB terhadap suhu sifat termal sampel CPO. Korelasi ALB tertinggi dimiliki oleh ALB – Titik Potong Kurva Pelelehan dengan nilai 0,586 yang tergolong korelasi kuat dan bersifat searah. Untuk interpretasi nilai tersebut, perlu dilakukan penguadratan sehingga dapat dikatakan bahwa kadar ALB mampu menjelaskan 34,34% data titik potong kurva pelelehan pada taraf nyata 5%.

Selain korelasi ALB – Titik Potong Kurva Pelelehan, terdapat nilai korelasi ALB – Titik Potong Kurva Kristalisasi yang tergolong korelasi cukup. Korelasi ini bernilai positif yang menunjukkan korelasi bersifat searah. Nilai Pearson 0,470 menunjukkan bahwa kadar ALB sampel mampu menjelaskan 22,09 % data Titik Potong Kurva Kristalisasi pada taraf nyata 5%.

Selain kedua korelasi di atas, terdapat korelasi ALB – Peak Pelelehan Olein yang tergolong korelasi cukup. Korelasi ini bernilai positif yang menunjukkan korelasi bersifat searah. Nilai Pearson 0,444 menunjukkan bahwa data kadar ALB sampel mampu menjelaskan 19,36 % data Peak Pelelehan Olein pada taraf nyata 5%. Korelasi ini sesuai dengan uji yang dilakukan oleh Chong et al. (2007) yang menunjukkan penurunan suhu saat terbentuknya struktur polimorfik akibat komposisi DAG yang menurun. Meningkatnya kadar ALB berpotensi menurunkan komposisi dari DAG sehingga korelasi yang bersifat searah dapat terjadi.

Untuk memperkuat munculnya korelasi, disajikan Tabel 12 dan Tabel 13 yang merupakan nilai korelasi ALB terhadap satuan energi. Berdasarkan kedua tabel tersebut terdapat enam titik yang tergolong korelasi cukup. Keenam titik tersebut adalah: Peak Kristalisasi Stearin, Titik Potong Kurva Kristalisasi, Peak Kristalisasi Olein, Titik Offset Kristalisasi Olein, Peak Pelelehan Olein, Titik Potong Kurva Pelelehan. Korelasi tertinggi dimiliki oleh Titik Onset Kristalisasi Stearin yang tergolong korelasi kuat yang mampu menjelaskan 29, 81% data ALB.

Tabel 12 Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap satuan energi DSC sifat termal sampel CPO

Titik Onset Kristalisasi Stearin Peak Kristalisasi Stearin Titik Potong Kurva Kristalisasi Peak Kristalisasi Olein Titik Offset Kristalisasi Olein Nilai koefisien korelasi Pearson -0.546 0,350 0,474 0.454 0,445

25

Tabel 13 Nilai koefisien korelasi Pearson kadar ALB terhadap satuan energi DSC sifat termal sampel CPO

Titik Onset Pelelehan Olein Peak Pelelehan Olein Titik Potong Kurva Pelelehan Peak Pelelehan Stearin Titik Offset Pelelehan Stearin Nilai koefisien korelasi Pearson -0,71 -0,409 -0,402 -0,225 -0,172

Walaupun secara umum nilai koefisien korelasi yang dihasilkan cukup rendah, namun terdapat beberapa kecenderungan yang menunjukkan adanya korelasi ALB dengan sifat termal CPO. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa kadar ALB berpengaruh terhadap sifat termal CPO. Hal ini akan memberikan konsekuensi terhadap proses kristalisasi minyak dan tahap proses fraksinasi yang akan diterapkan pada sampel CPO. Selain itu, berdasarkan nilai korelasi yang sangat kecil antara kadar ALB dan sifat kimia lainnya, dapat dikatakan bahwa kadar ALB secara independen dapat memengaruhi sifat termal dari sampel CPO pada rentang kadar ALB 2,81 % – 6,30 %.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlakuan pencampuran CPO dapat dilakukan dengan menggunakan Pearson’s square sehingga didapatkan hasil ALB sesuai dengan kadar yang diinginkan. Hasil uji SNI 01-2901-2006 menunjukkan bahwa sampel CPO campuran masih mampu memenuhi persyaratan yang diatur di dalamnya. Perlakuan pencampuran menghasilkan data uji warna, bilangan iod, serta kadar air dan pengotor yang hanya berkisar pada nilai yang dimiliki oleh sampel awal tanpa membentuk pola meningkat atau menurun, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar ALB sampel CPO campuran tidak memiliki korelasi dengan uji-uji tersebut. Secara umum kadar asam lemak bebas memiliki korelasi yang lemah terhadap sifat termal. Namun pada titik potong kurva kristalisasi, peak pelelehan olein, dan titik potong kurva pelelehan menunjukkan koefisien korelasi yang cukup tinggi. Adanya korelasi juga diperkuat oleh nilai korelasi ALB dan satuan energi dari alat DSC. Hal ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kadar ALB secara independen memengaruhi sifat termal serta proses fraksinasi CPO pada rentang kadar ALB 2,81 % - 6,30 %. Walaupun belum bisa dijadikan suatu parameter penciri telah terjadinya proses pencampuran, secara aplikatif, hasil ANOVA memperlihatkan proses pencampuran yang tidak dapat teridentifikasi apabila minyak sawit kasar dicampur pada jumlah ALB di bawah 4,65 %. Hal ini berpotensi tidak memengaruhi proses fraksinasi apabila proses pencampuran tersebut dilakukan.

26

Saran

Sebaiknya dilakukan serangkaian uji terhadap sampel minyak sawit kasar non-campuran pada rentang ALB yang sama sehingga didapat perbandingan antara sampel minyak sawit kasar campuran dan non-campuran untuk menentukan parameter penciri telah terjadinya pencampuran. Selain itu perlu dilakukan pengujian proses fraksinasi dari sampel campuran dan non-campuran tersebut untuk melihat pengaruh perlakuan campuran terhadap proses fraksinasi pada skala laboratorium.