25

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Media Berita Online Tirto.id

Media online Tirto.id adalah salah satu produk jurnalistik masa kini, yang melakukan tugas-tugas jurnalisme dengan meggunakan fitur dan kekuatan digital yang cepat, mudah, fleksibel, terjangkau, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang tidak dimiliki media konvensional. Mulai mengudara pada 3 Agustus 2016, mengambil nama Tirto sebagai alternatif pengucapan “tirta” yang berarti air dalam bahasa Jawa, salah satu elemen inti kehidupan. Tirto juga menjadi penghormatan atas Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), Bapak Pers (ditetapkan pada 1973) sekaligus Pahlawan Nasional (Keppres RI no 85/TK/2006) yang memprakarsai surat kabar lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda.

Tirto.id memiliki tagline Jernih, Mengalir, Mencerahkan, dan menerjemahkannya sebagai visi untuk menyajikan tulisan-tulisan yang jernih, mencerahkan, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigatif, faktual, didukung oleh banyak data baik kuantitatif maupun kualitatif, sekunder maupun primer, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tirto.id bergerak di jalur jurnalisme presisi yang menyajikan berita dalam bentuk teks, infografik, video singkat, dan foto atau gambar. Berita Tirto juga dilengkapi dengan hasil analisis ratusan media massa dari seluruh Indonesia dan disarikan dalam bentuk tiMeter (pengukuran sentimen) atas tokoh, lembaga, serta kasus yang dibicarakan dalam tiap-tiap laporan mendalam.

Penulisan Berita Tirto.id

Jika dilihat di laman beritanya, Tirto.id menyajikan berita dengan berbagai macam karakteristik, seperti Current Issue untuk berita-berita terkini yang bersifat feature, biasanya terdiri dari 150 hingga 600 kata dengan dibaca normal selama 1-3 menit. Hard News adalah berita-berita terkini yang singkat dan periodik. Kemudian ada Mild Report yang menyajikan berita mendalam tentang sutu peristiwa dengan dibaca normal 3-5 menit. Infografik, menyarikan berita menjadi susunan gambaran dan olahan grafis sehingga informasi didapat dengan singkat dan jelas melalui gambar. Ada pula laporan foto di tajuk Visual Report yang menyajikan berita dalam bentuk foto. Tajuk Indepth adalah berita berita panjang berupa laporan suatu peristiwa, yang biasanya

26 berseri, karena ada banyak hal yang diungkap dan angle dari mana berita dibahas. Indepth mirip dengan laporan investigasi yang mengulas suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam, analitis, dan menyeluruh. Tirto juga menyampaikan berita dalam bentuk video, biasanya diambil dari berita tertulis yang kemudian divisualisasikan ke dalam video. Tirto.id juga menyediakan ruang bagi para praktisi di berbagai bidang, baik akademik, politik, hukum, gender untuk mengulas segala sesuatu mengenai topik terkini yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri. Tulisan-tulisan tersebut dimuat dalam tajuk Kolumnis.

Tirto.id memiliki Kantor yang terletak di Jalan Kemang Timur Raya No.63 B, bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (telp. 021-22707925) dan Jalan Matraman No.1 rt.01, rw.49, Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta (telp. 0274-4333958). Tirto.id dapat dijangkau di surel [email protected] (redaksi), [email protected] (Opini), [email protected] (Karier dan Magang), dan [email protected] (Iklan). Media online Tirto.id berada di bawah PT Tujuh Cahaya Sentosa (Publisher) dan PT Tirta Adi Surya (Bisnis).

Prestasi Tirto.id

Tirto.id menempati peringkat ke-37 situs online paling sering dikunjungi menurut Alexa.com per tanggal 3 September 2019 pukul 02:30. Tirto.id juga menjadi media pertama di Indonesia yang lolos sertifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional (International Fact-Checking Network/IFCN) pada 2018, menerima penghargaan Adinegara 2017 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai Media Siber Terinovatif.

Facebook, Inc., perusahaan pemilik media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp, menggandeng Tirto.id untuk bersama-sama melakukan hoax-checking untuk membantu meminimalisir konten tidak benar yang disebar melalui platform Facebook.

Struktur Organisasi Tirto.id

Susunan Staf dan Redaksi Tirto.id adalah, sebagai berikut: Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab: A. Sapto Anggoro

Redaktur Eksekutif: Nurul Qomariyah Pramisti

Tim Redaksi

Editor Fahri Salam, Agung DH, Windu Jusuf, Ivan Aulia

27 Mild Report Iswara N Raditya Akbar,Petrik Matanasi, Akhmad

Muawal, Ahmad Zaenudin, Aditya Widya Putri, M

Faisal Reza Irfani, Ringkang Gumiwang, Aurelia

Joan,Ign. Loyola Adhi Baskara, Fadrik Aziz

Firdausi, Irfan Teguh Pribadi, Dea Chadiza, Widia Primastika, Renalto Setiawan, Eddward S.

Kennedy, Indira Ardanareswari.

Indepth Reja Hidayat, Mawa Kresna, Dieqy Hasbi

Widhana, R. Diantina Putri, Aulia Adam

Hard News &Current Issue

Abdul Aziz,Rio Apinino, Gilang Ramadan, Addi

Mawahibun Idhom, Yandri Daniel Damaledo, Felix

Nathaniel, Adrian Pratama Taher, Aleksander

Haryanto, Hendra Friana, Dipna Videlia, Yulaika

Ramadhani, Yantina Debora, Ibnu Aziz, Fitra

Firdaus, M. Bernie Kurniawan, Haris Prabowo, Adi Briantika, Vincent Fabian, Fadiyah, Irwan Agus Syambudi, Herdanang Ahmad Fauzan, Zakki Amali, Dhita Koesno, Nur Hidayah Perwitasari, Alfian Putra Abdi, Bayu Septianto, Riyan Setiawan, Selfie Miftahul

Sosial Media Irfan Satryo Wicaksono

Meisya Citraswara, Muhammad Anugrah, Embun Bening Diniari, Kezia Maharani Sutikno, RA Benjamin, Silmi Sabila.

Visual & Grafis Sabda Armandio, Amir Fuaddi, Andrey Gromico, Riva Aulia Rais, Muhammad Yudha Dwi Putra, Rangga Putra, Alfia Aquita, Teguh Purnomo, Sandya Windhu Febryas, Dadan Gustian, Erenn Pratama, Gery Paulandhika, Nadya Zahwa Noor, Bhagavad Sambada, Hafitz Maulana, Louis Lugas, Fandhi Cahyadi, Nauval Firdaus, Michael

28 Alexandre, Afwan Fathul Barry, Andhika

Krisnuwardhana, Zuerdaiswara Khoerudin.

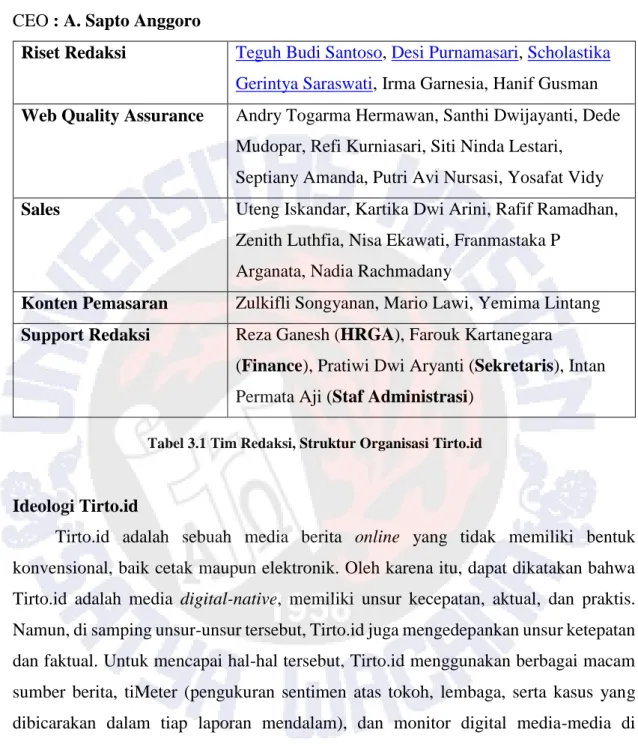

CEO : A. Sapto Anggoro

Riset Redaksi Teguh Budi Santoso, Desi Purnamasari, Scholastika

Gerintya Saraswati, Irma Garnesia, Hanif Gusman

Web Quality Assurance Andry Togarma Hermawan, Santhi Dwijayanti, Dede Mudopar, Refi Kurniasari, Siti Ninda Lestari,

Septiany Amanda, Putri Avi Nursasi, Yosafat Vidy Sales Uteng Iskandar, Kartika Dwi Arini, Rafif Ramadhan,

Zenith Luthfia, Nisa Ekawati, Franmastaka P Arganata, Nadia Rachmadany

Konten Pemasaran Zulkifli Songyanan, Mario Lawi, Yemima Lintang Support Redaksi Reza Ganesh (HRGA), Farouk Kartanegara

(Finance), Pratiwi Dwi Aryanti (Sekretaris), Intan Permata Aji (Staf Administrasi)

Ideologi Tirto.id

Tirto.id adalah sebuah media berita online yang tidak memiliki bentuk konvensional, baik cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tirto.id adalah media digital-native, memiliki unsur kecepatan, aktual, dan praktis. Namun, di samping unsur-unsur tersebut, Tirto.id juga mengedepankan unsur ketepatan dan faktual. Untuk mencapai hal-hal tersebut, Tirto.id menggunakan berbagai macam sumber berita, tiMeter (pengukuran sentimen atas tokoh, lembaga, serta kasus yang dibicarakan dalam tiap laporan mendalam), dan monitor digital media-media di Indonesia untuk memastikan kebenaran informasi.

Selain itu, secara khusus Tirto.id menaruh perhatian dan memfokuskan penyampaian informasi ke khalayak terhadap isu-isu sosial terkini dan cenderung menyuarakan minoritas yang acapkali diabaikan oleh media lainnya.

“Tirto.id itu memberi ruang kepada minoritas, dan korban pelecehan seksual itu termasuk minoritas, kan [...] maka dari itu kami memberi ruang buat mereka. Tirto tidak cuma memberitkan korban pelecehan seksual, tapi juga Papua, karena dinilai

29 sebagai minoritas, yang suaranya kurang di Indonesia. Media di Indonesia jarang ada yang mngangkat soal Papua. [...] concern-nya Tirto itu mengangkat suara minoritas. Kita memberi ruang kepada orang-orang yang suaranya dibungkam1,”

Kepedulian Tirto.id kepada golongan yang dianggap minoritas menjadikan media ini banyak meliput kisah atau penuturan dari korban, termasuk dalam pemberitaan pelecehan seksual. Oleh karena itu, Tirto.id banyak memberi ruang bagi korban dan aktivis dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual dalam kampus. Selain karena ideologi tersebut, Tirto.id juga ingin mengedukasi pembaca pentingnya pemberitaan ini diarahkan kepada penuturan korban untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi korban dan penyintas pelecehan seksual dalam kampus. Ketiga artikel yang dibahas dalam penelitian ini juga merupakan produk tulisan Tirto.id yang menampilkan posisi media online Tirto.id terhadap penyitas.

4.1.2 Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Indonesia

Pada tahun 2015, Komnas Perempuan merilis sebuah laporan bertajuk “Analisis Media. Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual” yang menunjukkan hasil bahwa media-media di Indonesia belum memenuhi standar kaidah kode etik jurnalistik, dengan poin kesalahan paling banyak adalah mencampuurkan fakta dengan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%), dan mengungkap identitas pelaku anak-anak (20%). Media juga disebut belum memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual dengan menggunakan diksi yang bias (29%) dan mengungkap identitas korban (19%).

Dari media yang diteliti adalah media berita cetak, dan dilihat dari analisis isi (content analysis), media masih menggiring pembacanya untuk membuat stereotype dan menghakimi korban. Media juga terlampau cepat menrik kesimpulan yang acapkali merugikan korban dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian pembaca (Komnas Perempuan, 2015).

Penelitian semacam ini sayangnya tidak dilanjutkan lagi oleh Komnas Perempuan di tahun berikutnya. Namun, penulis mencari kembali jejak media-media online dan mendapati bahwa keadaan sosial sudah berubah. Media-media berita kini lebih peduli dengan korban pelecehan seksual dan menggunakan diksi atau kata yang tepat untuk memberitakan kejadian. Reformasi pemberitaan pelecehan seksual yang condong

30 kepada korban sedikit banyak dibantu oleh gerakan sosial yang ramai di media sosial, seperti #MeToo.

Fenomena tersebut dimulai pada 2017, saat tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan pesohor Hollywood, Harvey Winstein terkuak, #MeToo mulai ramai di seluruh AS, lalu menyebar ke seluruh dunia. Dari Stockholm hingga Seoul, dari Toronto hingga Tokyo, para penyintas dan korban pelecehan seksual ramai-ramai melaporkan kasus yang menimpa mereka. Dari seluruh lapisan masyarakat, entah kasus tersebut terjadi di dalam dunia keagamaan, hiburan, hingga rumah tangga. Dampaknya, banyak para tersangka, yang memiliki jabatan penting di masyarakat kehilangan jabatannya, dan sebagian lainnya dipenjara. Dengan gerakan penyintas dan korban yang mau terbuka dan berani ini juga mengubah cara media memberitakan kasus pelecehan seksual (Adam, 2018).

Tirto.id juga menjadi bagian dari reformasi media berita tersebut dalam memberitakan kasus pelecehan seksual yang lebih condong ke perspektif korban. Stigma yang menyerang atau mengintimidasi korban mulai berkurang dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual, dan korban mulai diberi banyak ruang untuk bercerita. Beberapa hal tersebut ditampilkan Tirto.id dalam tiga artikelnya, yaitu “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan Dalam Menara Gading Kampus” (4 Juli 2018) dan “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual” (4 Juli 2018) yang diakses pada 30 Juli 2019 pukul 14:25.

4.2 Pembahasan

Bagian ini akan melihat bagaimana media berita online Tirto.id menampilkan artikelnya dalam memberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Pembahasan akan dilakukan dengan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, yang memiliki tiga dimensi analisis, yaitu (1) Dimensi Teks (Mesostruktur) yang akan menafsirkan wacana secara tekstual dan gramatikal, (2) Dimensi Discourse Practice (Mesostruktural) yang menganalisa pemrosesan wacana, baik proses produksi maupun proses konsumsi, dan (3) Dimensi sosio-cultural (Makrostruktur) yang akan menafsirkan kritik ataupun tanggapan sosial dalam wacana terhadap lembaga terkait, dalam hal ini adalah masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan tinggi, juga menunjukkan dalam keadaan sosial seperti apa wacana ini dibuat dan dipublikasikan.

31 Analisis wacana kritis dengan metode Norman Fairclough akan diterapkan pada dua artikel yang dipublikasikan oleh media berita online Tirto.id, yaitu “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan Dalam Menara Gading Kampus” (4 Juli 2018) dan “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual” (4 Juli 2018) yang diakses pada 30 Juli 2019 pukul 14:25.

4. 2.1 Dimensi Teks (Mikrostruktural)

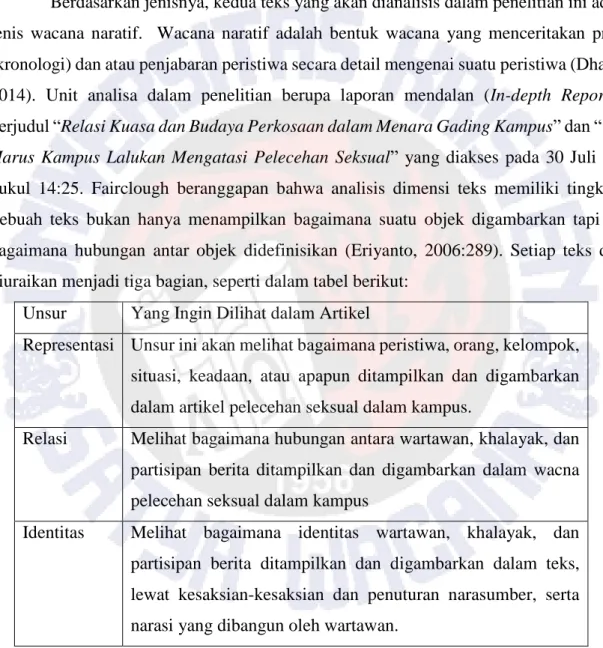

Berdasarkan jenisnya, kedua teks yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis wacana naratif. Wacana naratif adalah bentuk wacana yang menceritakan proses (kronologi) dan atau penjabaran peristiwa secara detail mengenai suatu peristiwa (Dharma, 2014). Unit analisa dalam penelitian berupa laporan mendalan (In-depth Reporting) berjudul “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus” dan “Yang Harus Kampus Lalukan Mengatasi Pelecehan Seksual” yang diakses pada 30 Juli 2019 pukul 14:25. Fairclough beranggapan bahwa analisis dimensi teks memiliki tingkatan. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tapi juga bagaimana hubungan antar objek didefinisikan (Eriyanto, 2006:289). Setiap teks dapat diuraikan menjadi tiga bagian, seperti dalam tabel berikut:

Unsur Yang Ingin Dilihat dalam Artikel

Representasi Unsur ini akan melihat bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dan digambarkan dalam artikel pelecehan seksual dalam kampus.

Relasi Melihat bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam wacna pelecehan seksual dalam kampus

Identitas Melihat bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks, lewat kesaksian-kesaksian dan penuturan narasumber, serta narasi yang dibangun oleh wartawan.

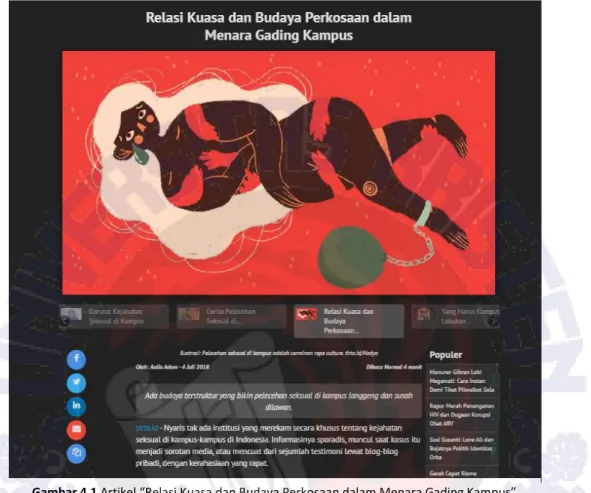

32 4.2.1.1 Artikel 1: Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus

Artikel pertama berupa berita yang ditulis sebagai konstruksi wartawan melalui narasi (kisah) berdasarkan hasil wawancara dan paparan beberapa narasumber, serta beberapa rujukan berupa buku atau artikel opini dari luar negeri.

Artikel pertama ini menggunakan judul “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus”. Penggunaan kata “budaya perkosaan” dalam judul menunjukkan adanya perkosaan yang sudah mendarah daging di dalam kampus. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefiniskan “budaya” sebagai “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan, secara etimologi, sebagaimana diungkapkan oleh Deddy Mulyana (2006:25), budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Jika merujuk pada KBBI, kata budaya perkosaan sedikit banyak dapat dibenarkan, yaitu sesuatu yang sukar diubah oleh oknum tertentu dalam kampus terkait dengan perilaku pelecehan seksual. Namun, jika ditilik secara etimologi, kata “budaya perkosaan” menjadi blunder yang cukup signifikan, yaitu bahwa perilaku pelecehan adalah pola atau tabiat suatu kelompok secara menyeluruh dan luas alih-alih hanya dilakukan oleh oknum.

33 Kata “budaya perkosaan” yang digunakan dalam judul juga bias, karena artikel berisi soal pelecehan atau kekerasan seksual alih-alih perkosaan. Dua hal yang berbeda tersebut menimbulkan sedikit inkonsistensi dalam tulisan, antara judul artikel, yang menjadi perwakilan isi naskah, dengan apa yang dituliskan dalam wacana.

Kata “Menara Gading” dalam KBBI diartikan sebagai (1) tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak, dan menyenangkan, (2) tempat untuk menyendiri, misalnya tempat studi, yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan kata “kampus” didefiniskan sebagai daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (universitas, akademi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung. Penyatuan Menara Gading Kampus menunjukkan bahwa kampus dianggap sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran perguruan tinggi yang mulia, maha indah, dan menyenangkan.

Ilustrasi yang diletakkan paling atas setelah judul, sebagaimana ciri khas penyajian berita Tirto.id. Ilustrasi yang diaplikasikan adalah gambar yang menunjukkan tubuh perempuan, berbaring sembari menangis dengan kaki terikat beban. Pada tubuh perempuan terdapat banyak bayangan tangan yang merepresentasikan bahwa banyak hal mencampuri perkara tubuh perempuan dan hak perempuan.

Paragraf pertama dibuka dengan asumsi bahwa isu kekerasan seksual yang terjadi dalam kampus tidak direkam atau diarsipkan dengan selayaknya di Indonesia, sebaliknya, testimoni pelecehan atau kekerasan seksual terekam lewat blog-pribadi dan bersifat rahasia (non eksplisit).

34 Paragraf kedua menjelaskan bagaimana kondisi minim data valid ini menyulitkan wartawan dalam menulis kisah soal pelecehan seksual dalam kampus.

Kata marak pada kalimat kedua paragraf ini memiliki definisi dalam KBBI, yaitu (1) terang; mencolok (tentang warna), (2) nyala, (3) berseri, (4) meningkat ramai. Menggambarkan bahwa pelecehan seksual seringkali terjadi di lingkungan kampus dan bukannya jarang terjadi melainkan sering. Kata selanjutnya yang digunakan adalah “rahasia umum”, dua kata saling kontradiktif ini digabungkan menjadi satu. Rahasia adalah sesuatu yang ditutup-tutupi dan hanya diketahui sebagian pihak berkepentingan saja, sedangkan umum adalah sesuatu yang menjadi konsumsi semua orang. Rahasia umum mengindikasikan adanya sesuatu yang diketahui secara luas, namun tidak disinggung di ruang publik, dan hanya menjadi sekedar pengetahuan. Diketahui namun dijaga untuk tidak dibeberkan dan dianggap tabu jika diperbincangkan ataupun diungkit-ungkit.

Wartawan bertemu langsung untuk berbincang perihal pelecehan seksual, menunjukkan adanya interaksi langsung antara wartawan dengan narasumber. Paragraf ketiga digambarkan sebagai oase di tengah keringnya fakta lapangan, yang menyebut bahwa beberapa organisasi nirlaba merekam beberapa kasus pelecehan seksual dalam kampus langsung dari penyintas, dalam konteks artikel ini, yaitu organisasi HopeHelps. Tirto.id berupaya menampilkan bahwa ada alternatif untuk Gambar 4.3 Paragraf 2 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus

35 menguak kasus-kasus pelecehan seksual dalam kampus, yaitu organisasi nirlaba yang konsen dengan kasus pelecehan seksual dalam kampus.

Argumen dari narasumber, sebagaimana ditunjukkan dalam paragraf ini

berdasarkan ingatan, karena data yang masuk tidak tersusun rapi. Ada sekitar 30 aduan kasus pelecehan seksual dalam kampus masuk ke lembaga nirlaba tersebut.

30 aduan bukanlah jumlah yang cukup pantas untuk disebut “marak”, seperti yang dituliskan di paragraf sebelumnya. Wartawan Tirto.id mengambil salah satu contoh dari lembaga nirlaba. Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, ada 320 korban melaporkan kejadian pelecehan seksual, dan secara terpisah 280 pelaku melaporkan kejadian pelecehan seksual langsung ke Komnas Perempuan pada 2017. Selain itu, jumlah kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menempati posisi tertinggi dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, seperti SMA, SMP, dan SD.

Wartawan memasukkan data temuannya yang diperoleh dari berbagai kampus melalui “pengakuan”. Hal ini menyiratkan bahwa korban tidak memberi jawab atau menceritakan kejadian yang dialaminya jika tidak ditanyai atau diminta bercerita. Ada sesuatu yang dengan sengaja disembunyikan oleh korban, yang kemudian bisa diungkapkan oleh korban karena ada pihak-pihak yang bertanya dan memiliki kepedulian mengenai cerita mereka.

Narasi soal temuan lembaga nirlaba HopeHelps terus berlanjut sampai paragraf tujuh.

Gambar 4.6 Paragraf 8 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus” Gambar 4.5 Paragraf 4 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus”

36 Wartawan menuliskan keberadaan data yang valid, rapi, dan terstruktur amat penting diketahui khalayak. Disebut bahwa kampus menyimpan fenomena bungkam terhadap kasus pelecehan seksual civitas akademikanya. Penulis beranggapan bahwa kampus menutup-nutupi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Paragraf berikutnya memperjelas hal tersebut, bagaimana kampus dianggap memiliki tabiat buruk yang menjadi pola. Tirto.id menyebut memelihara dosen mesum sebagai rahasia umum adalah sebuah pola, yang mana menunjukkan bahwa kejadian semacam ini tidak tunggal, melainkan jamak, marak, dan paten. “Pola” ini terjadi di banyak kampus di Indonesia dan seolah menjadi sebuah kebiasaan dan bentuk kewajaran yang amoral di dalam kampus.

Kalimat berikutnya, berbunyi, “Tak heran, kasus kejahatan seksual di kampus memang lebih jarang terdengar beredar di media ketimbang kasus kejahatan seksual pada anak”. Kata “tak heran” menegaskan kalimat sebelumnya, bahwa “pola” rahasia umum yang terjadi di kampus tersebut membuahkan hasil pemberitaannya minim di media. Kasus kejahatan seksual pada anak dijadikan sebagai pembanding kuantitas atau proporsi pemberitaan pelecehan seksual anak-anak di media lebih banyak daripada pemberitaan pelecehan seksual dalam kampus.

Gambar 4.7 Paragraf 9 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus”

37 Pada subjudul “Takut Disalahkan”, Tirto.id mengutip data dari Lentera, yang berisikan jumlah korban atau penyintas kasus pelecehan seksual dalam kampus, apa yang terjadi pada mereka, dan fakta bahwa mayoritas (mencapai persentase 93%) korban tidak melaporkan kejadian. Narasumber berita mengatakan bahwa ada faktor khusus yang menyebabkan pelecehan terjadi di kampus, namun mayoritas korban atau penyintas tetap bungkam.

Wartawan membangun narasi lewat penuturan narasumber yang menyatakan

bahwa ada relasi kuasa yang mana menunjukkan relasi kuasa antara korban dan pelaku. “Menahan skripsi”, “menolak jadi pembimbing studi” bukanlah bentuk pelecehan seksual, namun tindakan tersebut diungkapkan sebagai perbuatan intimidatif agar korban tidak melaporkan kasus pelecehan seksual yang menimpanya.

“Apalagi jika dosen tersebut punya prestasi dan ternama di kampus.” menyatakan bahwa otoritas bekerja dalam kampus untuk semakin memperkuat argumen bahwa ada relasi kuasa di dalam kampus, yang membuat pelecehan seksual dicampuri oleh relasi kuasa di dalamnya.

Paragraf 15 hingga 17 menunjukkan alasan lainnya, yaitu korban takut disalahkan dan minim dukungan keluarga. Ada kompleksitas yang berupaya ditunjukkan oleh wacana ini menyoal pelecehan seksual dalam kampus.

Gambar 4.10 Paragraf 18 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus” Gambar 4.9 Paragraf 14 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus”

38 Sub judul Budaya Perkosaan kembali dimunculkan untuk membangun narasi pelecehan seksual dalam kampus. Wartawan mencoba menghubungkan istilah “budaya perkosaan” dengan mengutip sumber bacaan “Rape Culture is Real” yang menjabarkan bahwa “budaya perkosaan” adalah perilaku yang menyalahkan korban saat perkosaan atau pelecehan seksual terjadi sehingga secara tidak langsung membuat setiap kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terjadi juga karena sumbangsih dari korban, bukan hanya semata-mata kesalahan pelaku seorang.

Di paragraf selanjutnya wartawan menjelaskan apa itu budaya perkosaan secara singkat namun tidak memperdalam makna sebagaimana tertulis di sumber aslinya, dan juga tidak menghubungkannya dengan pelecehan seksual yang sedang dibahas. Hal ini dapat menimbulkan bias pembaca soal konsistensi penulisan, yaitu antara perkosaan dan pelecehan atau kekerasan seksual. Dua hal tersebut berbeda, dan wartawan Tirto.id kurang tajam memberikan garis penjelas antara keduanya.

Argumen wartawan soal budaya perkosaan kembali diperkuat dengan mengutip sebuah teori dalam buku Against Our Will: Men, Women, and Rape (1975). Kata “teori” dalam KBBI memiliki artian “Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi”. Terlepas dari benar tidaknya atau teruji tidaknya teori soal budaya perkosaan yang turut terbangun oleh patriarki ini, wartawan Tirto.id menggunakan hal tersebut untuk memperkuat argumennya soal kasus pelecehan seksual dalam kampus.

39 Paragraf ke-20 ini menjelaskan kaitan antara budaya perkosaan dengan relasi kuasa yang menyelimuti kasus pelecehan seksual dalam kampus, tertuang di kalimat kedua paragraf ini.

Paragraf berikutnya mengalir menjelaskan akibat dari fenomena budaya perkosaan dan relasi kuasa yang mempengaruhi pelecehan seksual tersebut mempengaruhi keputusan korban untuk diam dan hal tersebut menyumbang langgengnya perilaku pelecehan seksual yang tidak terungkap ke publik.

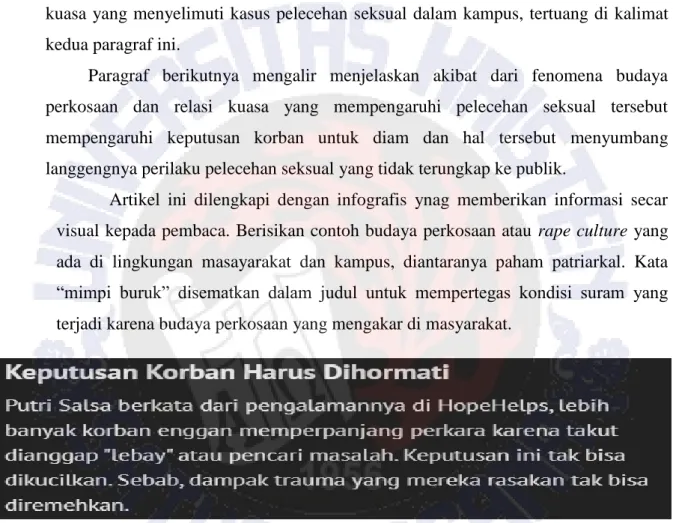

Artikel ini dilengkapi dengan infografis ynag memberikan informasi secar visual kepada pembaca. Berisikan contoh budaya perkosaan atau rape culture yang ada di lingkungan masayarakat dan kampus, diantaranya paham patriarkal. Kata “mimpi buruk” disematkan dalam judul untuk mempertegas kondisi suram yang terjadi karena budaya perkosaan yang mengakar di masyarakat.

Sub judul berikutnya adalah “Keputusan Korban Harus Dihormati” berisikan advokasi wartawan Tirto.id untuk menghormati korban dan bersimpati atas apa yang mereka alami. Beberapa narasumber dikutip untuk memperkuat argumen, ungkapan salah seorang narasumber, seperti:

“Kirim pesan yang benar dulu, bahwa korban diposisikan sebagai korban. Dan pelaku harus sadar bahwa perlakuannya tidak benar” dan

Gambar 4.12 Paragraf 20 Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus”

40 “Ketika kita memaksa korban berbicara, kita kembali mengambil kontrol terhadap korban atas peristiwa yang terjadi pada dirinya, padahal yang kita inginkan adalah mengembalikan kontrol tersebut”

Kedua argumen dari narasumber tersebut berperan sebagai penguatan advokasi untuk menghargai keputusan korban, apakah mereka mau bercerita atau tidak. Paragraf ke-33 menceritakan bahwa lembaga punya solusi bagi penyintas, yaitu konseling, dengan keinginan dari penyintas atau korban sendiri, dan ada upaya merujuk ke kampus agar kampus memiliki penanganan serupa, yaitu konseling psikologis dan pendampingan agar trauma yang diderita korban dapat sedikit lebih ringan.

Kata”kampus perlu mendidik diri” di paragraf 37 yang ditujukan kepada kampus merupakan nasihat bagi kampus

agar mau berbenah terkait proses penanganan korban pelecehan seksual civitas akademikanya. Wartawan Tirto.id juga berpesan bagi kampus, bunyinya demikian.

“mengakui budaya perkosaan itu memang ada dan perlu ditangani segera”. Gambar 4.14 Infografis “Relasi Kuasa dan Budaya

41 4.2.1.2 Artikel 2: Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual

Sama seperti artikel pertama, artikel kedua adalah jenis artikel indepth atau laporan mendalam yang masih satu rangkaian dengan artikel sebelumnya. Narasi dalam artikel ini dibangun dengan argumen dari wartawan ketika melihat fakta di lapangan, narasumber yang merupakan korban atau penyintas dan aktivis atau orang yang peduli dengan isu pelecehan seksual dalam kampus. Artikel ini juga menyertakan contoh kasus pelecehan seksual yang ramai di media, seperti kasus Sitok Srengenge (2013) dan EH dari UGM (2016).

42 Dilihat dari judulnya, Tirto.id dengan jelas menuliskan artikel ini untuk tujuan teguran atau anjuran bagi kampus perihal penanganan kasus pelecehan terhadap civitas akademikanya.

Paragraf pertama hingga kesepuluh menceritakan seorang penggerak atau aktivis yang berupaya menemui salah seorang penyintas yang masih memiliki trauma masa lalu terkait pelecehan seskual dalam kampus. Narasumber bertemu dengan orang ketiga, yaitu penyintas pelecehan seksual lewat telepon kemudian disambung dengan pertemuan langsung yang awalnya canggung dan takut-takut. Namun, narsumber berhasil merubah rona suasana sehingga penyintas percaya. Reporter Tirto.id tidak mendapatkan sumber langsung, yaitu dari penyintas yang menjadi subyek bahasan dalam artikel, melainkan lewat seorang aktivis. Sehingga, aktivis menjadi narasumber langsung, dan penyintas adalah orang ketiga.

Di paragraf 5 korban menanyakan apakah akan ada beberapa orang yang ia temui, dan di paragraf 6 ia tidak berani keluar dari kendaraan umum yang ditumpanginya sampai dijemput oleh aktivis tersebut. Tirto.id ingin menjelaskan dengan cara memberikan gambaran lewat contoh nyata bagaimana keadaan korban Gambar 4.16 Paragraf 1 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

43 paska kejadian pelecehan seksual menimpanya. Meski kejadiannya sudah bertahun-tahun, korban tetap tidak ingin bersentuhan kembali dengan orang-orang yang ada di masa lalunya terkait dengan kejadian pelecehan seksual tersebut.

Kalimat, “Meski sudah lama terjadi, trauma itu masih menghantuinya. Efek trauma ini yang akhirnya menjadi alasan pening untuk merahasiakan identitas mahasiswanya” menggambarkan ada alasan penting kenapa identitas penyintas atau korban ataupun detail kejadian tidak harus dibeberkan oleh korban, yaitu efek trauma. Joyful Heart Foundation menyebutkan salah satu trauma mental yang dapat dialami korban pelecehan seksual adalah Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) yang berupa mimpi buruk, teringat-ingat kejadian buruk, kegalauan, dan melamun. Selain itu, korban juga akan menghidari bertemu beberapa orang yang menimbulkan kegelisahan atau berhubungan dengan kejadian buruk yang dialaminya.

Gambar 4.17 Paragraf 7 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

44 Paragraf kesepuluh menunjukkan keengganan korban menceritakan alih-alih melaporkan kejadian karena takut dianggap berlebihan. Di paragraf selanjutnya, disebutkan, “Kalau sampai dilaporkan, kasihan mahasiswa yang ambil skripsi jadi enggak ada pembimbingnya,” dan “Mindset mereka masih di sana: Kasihan dosennya, kasihan mahasiswa lain. Bahkan kebanyakan berpandangan berlebihan aja kalau sampai melapor” Artikel ini, melalui wawancara dengan narasumber berupaya memberi gambaran kepada pembaca soal opini maupun mindset yang mengakar di masyarakat tak terkecuali korban terkait dengan pelaporan kasus pelecehan seksual. Ada semacam stigma yang mengancam korban, yaitu dianggap berlebihan jika melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya.

Di paragraf ke-12, wartawan mulai menyambungkan kesaksian narasumber pertama dengan hasil temuannya sendiri, ditandai dengan kalimat, “Sebagian besar tak pernah melaporkan pengalamannya, karena melindungi identitas diri dari stigma.” Narasumber yang merupakan penyintas pelecehan seksual kembali dimunculkan dalam narasi di paragraf 13 dan 14. Serumpun dengan narasumber pertama, narasumber kedua juga enggan melapor karena tidak mau dicap lebay, kegatelan, dan stigma merendahkan lainnya yang justu akan menyerang balik.

Di paragraf 13 pula, wartawan berinteraksi dengan salah seorang penyintas langsung, bukan lagi lewat perantara aktivis atau orang ketiga lainnya.

Pada bagian pertama artikel ini sengaja menampilkan narasi korban dan kesaksian yang menyoroti alasan korban tidak mau melaporkan kejadian yang Gambar 4.19 Paragraf 12 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

45 menimpanya, yaitu ada efek trauma. Stigma ini masih mendominasi korban, itulah yang hendak diinformasikan oleh Tirto.id kepada pembaca.

Sub judul “Sikap Kampus Lamban” dimulai dari paragraf 15 hingga 26 menyoroti sekaligus kritik dari wartawan terhadap sikap kampus yang segan menangani kasus pelecehan seksual.

Lewat kalimat “Hierarki dan sistem birokrasi dalam dunia akademik mencipatkan “relasi kuasa” yang bisa dimanipulasi sehingga rentan dipakai untuk hal-hal negatif, termasuk kesempatan melecehkan dan melakukan kekerasan seksual”. Wartawan menancapkan argumennya mengenai birokrasi menciptakan relasi kuasa yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pelaku melecehkan korban secara seksual.

Kata “relasi kuasa” kembali ditampilkan dalam artikel ini seperti artikel sebelumnya. Ada kesinambungan antara artikel pertama dengan artikel kedua yang memang masih dalam satu rangkaian pelecehan seksual dalam kampus. Narasi ini diulang kembali pada artikel ini, seiras dengan judul yang menekankan pada latar dan suasana kampus, fokus utama pelecehan seksual dalam kampus terjadi.

Gambar 4.20 Paragraf 15 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

Gambar 4.21 Paragraf 16 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

46 Narasumber adalah seorang pengajar atau dosen, yang menampilkan beberapa hal, diantara bahwa beberapa pihak, bahkan dosen atau pengajar, yang disebut mayoritas pelaku pelecehan seksual dalam kampus, masih ada yang peduli dengan kasus semacam ini dan hal lainnya adalah wartawan memilih narasumber yang berada di lingkungan kampus untuk menunjukkan sudut pandang internal kampus sendiri.

Ada tuntutan yang diungkapkan narasumber lewat percakapan bersama wartawan yang ditunjukkan dalam paragraf 18 tersebut.

Pola seperti di artikel sebelumnya kembali terulang, yaitu wartawan Tirto.id kembali menampilkan narasumber yang merupakan aktivis hak perempuan dalam memaparkan informasi lapangan.

“Jadi, banyak lebih dapat informasi mendalamnya dari penyintas dan aktivis,”2.

Cakupan wilayah yang disebut dalam paragraf 20 tersebut adalah Yogyakarta yang acap disebut Kota Pelajar, dengan 112 perguruan tinggi (Kemristekdikti, 2017), dan yang menjadi basis lembaga nirlaba Rifka Annisa. Hal tersebut, jika pernyataan

2 Hasil wawancara dengan wartawan Tirto.id

Gambar 4.23 Paragraf 18 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

47 narasumber artikel benar, sudah ada 112 lembaga perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki prosedur tetap dan jelas untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual.

Keluar dari konteks wilayah, narasumber mengambil contoh kasus dari UI, yang mana seorang mahasiswi dilecehkan secara seksual oleh dosen pada saat bimbingan. Paragraf selanjutnya mengisahkan bahwa dosen mendapatkan hukuman berupa skorsing.

Dosen menerima hukuman berupa skorsing setelah ada gerakan mahasiswi yang menolak dosen tersebut lewat petisi. Narasi mengalir ke kesaksian salah seorang penyintas yang semakin menguatkan argumen bahwa kekuasaan yang dimiliki dosen, sebagai pelaku pelecehan seksual dalam konteks berita ini, membuatnya tetap aman dan pada akhirnya yang rugi justru mahasiswi yang dilecehkan secara seksual karena hukuman terhadap dosen juga berarti terbengkalainya bimbingan akademik atasnya, tergambar dalam kalimat, “Padahal dampak terhadap mahasiswinya tidak main-main. Skripsinya sampai sekarang belum selesai. Berantakan, sampai ganti judul”. Wartawan Tirto.id berupaya menampilkan gambaran mengerikan yang diterima korban yang terjebak dalam “relasi kuasa” terkait pelecehan seksual dalam kampus lewat penggambaran kesaksian korban tersebut.

Gambar 4.25 Paragraf 22 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

48 Berlanjut ke sub judul “Pendekatan Kekeluargaan” yang disebut oleh Tirto.id sebagai upaya jamak kampus dalam menangani kasus pelecehan seksual. Pendekatan kekeluargaan adalah upaya jalur non-hukum yang ditempuh dnegan mempertemukan kedua belah pihak, korban dan pelaku, dengan kampus sebagai penengah dan meminta agar kasus dilupakan maupun diselesaikan lewat ganti rugi terhadap korban. Namun, Tirto.id menekankan bahwa cara ini tidak benar, karena tidak memihak kepada korban. Kalimat “Pendekatan damai macam ini lebih banyak merugikan korban dan membebaskan pelaku” di paragraf tujuh belas adalah bentuk advokasi wartawan Tirto.id terhadap korban untuk disampaikan kepada pembaca bahwa jalan damai yang diterapkan di banyak kampus di banyak kejadian pelecehan seksual jelas merugikan korban.

Narasi disuguhi dengan dua kasus pelecehan seksual dalam kampus yang gempar diberitakan media Indonesia, menjadi isu nasional, yaitu Sitok Srengenge (2013) dan EH (2016).

Gambar 4.27 Paragraf 27 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

49 Kata ”ironisnya” yang menjadi pembuka di paragraf 33 menjadi bentuk ketidaksetujuan wartawan terhadap status quo. Sanksi sudah diberikan kepada oknum pelaku, “EH Cuma diberi sanksi pemberhentian mengajar sementara dan tidak diizinkan membimbing skripsi”. Kata “cuma” yang ditampilkan menunjukkan ketidakpuasan wartawan atas apa yang terjadi. Menurutnya, sanksi skorsing dan tidak diizinkan membimbing skripsi atas pelaku tidaklah cukup.

Sub judul berikutnya adalah “Lebih Mementingkan Nama Baik Kampus”. Narasumber berargumen dalam paragraf ke-34 di atas, ada dua pokok bahasan yang ditampilkan, yaitu status PNS pelaku pelecehan seksual (kalimat pertama) dan korban (kalimat kedua). “Sikap kampus yang lamban” adalah hal lain yang diungkapkan wartawan dalam paragraf tersebut.

PNS, yang mana dosen univeritas-universitas negeri di Indonesia pada umumnya adalah PNS sulit dipecat, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 35. PNS hanya dapat dipecat jika terbukti melakukan kesalahan yang berkaitan dengan kewajibannya, atau karena menjalani hukuman pidana lebih dari dua tahun (Menpan, 2017). Kalimat “hukum Indonesia tumpul dalam kasus perkosaan”, wartawan Tirto.id berupa yang menampilkan keadaan hukum yang terjadi di Indonesia. Beberapa waktu Gambar 4.29 Paragraf 34 Artikel “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”

50 lalu ramai diberitakan soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang hingga kini masih belum disahkan oleh DPR RI. Bunyi dari pasal 1 ayat 1 RUU tersebut adalah:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,”

Setiap poin dijelaskan pada pasal-pasal penjabaran di bawahnya. Selain itu, kasus pelecehan atau kekerasan seksual merupakan delik aduan, yaitu akan dapat diproses setelah korban yang merasa dilecehkan atau dirugikan secara seksual, kecuali pelecehan seksual terjadi pada anak, penyandang disabilitas, dan anak dengan disabilitas (Pasal 12 ayat 2).

RUU tersebut seharusnya dapat menjadi oasis bagi para calon korban dan masyarakat secara umum karena poin signifikan soal “ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender”. Jika RUU ini disahkan, paling tidak ada perlindungan bagi kasus-kasus pelecehan seksual yang acapkali tidak dilaporkan karena adanya ketimpangan kuasa.

Kalimat ketiga paragraf 35, “Apalagi untuk kasus-kasus pelecehan seksual yang pembuktiannya rumit,” pernyataan ini dapat dibilang relevan, kasus pelecehan seksual masuk dalam delik aduan yang pelaporannya harus disertai bukti yang disediakan penggugat. Sayangnya, pelecehan seksual seperti di-grepe-grepe (diraba-raba), menempelkan kemaluan ke tubuh korban, atau bentuk pelecehan verbal tidak memiliki bekas atau bukti yang dapat diperlihatkan ke pihak berwajib, sehingga pembuktian semacam itu sulit.

51

Paragraf 36 dan 37 menjabarkan prosedur pemecatan PNS yang wewenangnya ada di Kementerian Ristekdikti dan BKN.

Di paragraf ke-38 ini, wartawan mencoba menjelaskan pokok bahasan kedua, yaitu mahasiswa yang mayoritas adalah korban. Ada penekanan dari wartawan Tirto.id bahwa bagian kampus adalah merampungkan korban. Hal tersebut sama dengan temuan penulis yang mendapatkan informasi dari seorang aktivis Lingkar Feminis Salatiga,

“Kita tanya korban maunya gimana? Kalau saya mengahdapi seperti itu saya tanya korbannya, kamu nyamannya gimana? Karena kan yang pertama

ditangani korban dulu. Ini kamu pelakunya mau diapain? Jadi kaya, biar korbannya lega gitu lho. Daripada kita ke polisi dan kasusnya gak selesai-selesai dan kasusnya malah makin larut.”

“Korban pasti terganggu secara psikologis. Dan aku lebih ke support system sih. Kalau ada korban berani speak up tapi kalau gak ada support system yang mau bantu dia, yaudah padam dengan cepat. Kaya kasusnya Agni, dia berani speak up karena banyak juga dorongan dari masyarakat dan sosialnya,”3

“Namun, kampus lebih mementingkan citra baik, sehingga mengungkapkan secara terbuka kasus-kasus pelecehan seksual dianggap “aib”” Linda Sulistiowati, seorang akademisi Universitas Kristen Satya Wacana mengiyakan bahwa kampus memang punya kecenderungan menjaga nama baiknya.

3 Hasil wawancara penulis dengan Aktivis di LFS

52

“Sama halnya, dengan kasus di kampung yang saya ceritakan itu kan, kampung aja mau jaga nama baik, apalagi institusi pendidikan, gitu. Memang harusnya educate others, kan. Nah kalau menurut saya kalau memberikan punishment yang berat itu menjaga nama baik kampus. Itu bukti bahwa kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual,”4

Wartawan Tirto.id menyebut bahwa kampus “belum homogen” yang dalam konteks ini artinya sama atau sepakat soal masalah “zero tolerance” dalam mengatasi endemi pelecehan seksual.

Zero tolerance atau toleransi nol adalah upaya pemberian sanksi ketat, tepat sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggar aturan. Namun, yang kembali menjadi rancu adalah wartawan sebelumnya menyebut bahwa tidak ada aturan jelas soal mengatasi kasus pelecehan seksual dan hukum tumpul dalam menghadapi kasus pelecehan seksual (paragraf 35 kalimat kedua), sehingga sanksi atau aturan yang mungkin adalah norma sosial yang juga seringkali bergantung pada masing-masing ekosistem atau kelompok. Pemakaian kata zero tolerance dapat dengan mudah disanggah oleh pihak bersangkutan karena pertimbangan tersebut.

Kemudian, kata “endemi” pada kalimat pertama digunakan merujuk pada kasus pelecehan seksual dalam kampus. Kata “endemi” menurut KBBI, diartikan sebagai, “Penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat”. Ada unsur hiperbolis dalam penyebutan kasus pelecehan seksual sebagai endemi. Pertama, menyebut pelecehan seksual sebagai “penyakit yang berjangkit”, padahal berjangkit memiliki artian “mudah menular” antara satu dengan yang lain. Pelaku pelecehan seksual umumnya tidak menularkan perbuatannya ke yang lain, sebagaimana kejahatan lainnya.

4 Hasil wawancara penulis dengan akademisi UKSW

53 Kedua, “pada suatu golongan masyarakat” yang mernujuk pada sifat diaspora dan umum penyakit tersebut ditemukan pada suatu kaum. Sebagaimana penulis ungkapkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual adalah oknum, yakni orang-orang tertentu sehingga seluruh kaum atau golongan dapat disamaratakan memiliki tabiat yang sama. Apabila satu dosen di sebuah kampus memiliki rekam jejak pelecehan seksual, maka tidak bisa dikatakan bahwa semua dosen atau bahkan rata-rata dosen memiliki rekam jejak yang sama.

Artikel ini juga merekam pembuktian yang menguatkan hal tersebut. Narasumber dalam artikel ini, yang tertulis di paragraf 8 dan 17. Dua narasumber berita adalah pengajar dan dosen. Keduanya terbukti peduli terhadap kasus pelecehan seksual dan menentang praktik pelecehan seksual yang memiliki relasi kuasa di dalamnya.

Paragraf 40, dinarasikan oleh narasumber, yaitu lembaga nirlaba yang peduli terhadap penyintas kasus pelecehan seksual, menawarkan solusi bagi kampus, yang berlanjut ke paragraf terakhir.

54 Artikel ini dilengkapi dengan infografis yang me-nampilkan seorang perempuan dengan baju zirah atau pakaian perang, perisai,

dan pedang panjang yang

melambangkan keadilan dan perlawanan. Perempuan tersebut mengg-unakan topi toga, yang menjadi lambang institusi perguruan tinggi. Infografis ini menyajikan poin inti dari artikel, yaitu tiga prinsip dasar yang harus dimiliki kampus dalam menangani pelecehan seksual, yaitu per-lindungan, kesetarsaan, dan kerahasiaan.

Selain itu, terdapat poin-poin anjuran bagi kampus soal bagaimana menangani kasus pelecehan seksual dalam kampus.

Gambar 4.35 Infografis Yang Kampus Harus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual

55 4.2.2 Dimensi Discourse Practice (Mesostruktural)

Analisis pada dimensi wacanan atau discourse practice dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi (Jorgensen, 2007: 149). Ada dua ujung tombak dalam dimensi wacana ini, yaitu proses produksi teks, yang memerlukan penjabaran atau analisa derajat kewacanaan dan proses produksi teks hingga dapat tersaji didepan audiens, dan proses konsumsi, bagaimana pembaca menginterpretasi artikel atau wacana tersebut.

4.2.2.1 Artikel 1 : Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus

Artikel ini adalah artikel panjang berbentuk laporan mendalam (indepth) di laman berita Tirto.id. Pembaca Tirto.id umumnya sudah hafal dengan jenis-jenis artikel yang ada di Tirto.id. Laporan yang berbentuk narasi panjang umumnya adalah mild report dan indepth reporting. Namun, keduanya memiliki perbedaan, diantaranya, mild report pada umumnya adalah timeless content, jenis berita yang tidak memerlukan aktualitas, dalam artian dapat dibuat kapan saja, misalnya soal biografi tokoh terkenal. Sedangkan, laporan mendalam membahas soal isu terkini, namun dengan pembahasan yang lebih detail dan lengkap. Laporan mendalam menjawab pertanyaan “kenapa” dan “bagaimana” tentang suatu peristiwa lebih dalam dan tidak jarang ada anjuran bagi pihak terkait untuk mengatasi permasalahan atau peristiwa yang tengah terjadi.

Artikel “Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus” adalah jenis teks indepth reporting. Penulis menemukan adanya unsur keberpihakan Tirto.id kepada korban yang mengalami pelecehan seksual dalam kampus dan kritik terhadap status quo.

Bagi Kampus, Tirto.id dengan jelas menyampaikan kritiknya karena tidak memiliki prosedur maupun aturan penanganan yang tepat dan jelas untuk kasus pelecehan seksual.

“Hampir semua kampus tidak ada aturan soal menangani pelecehan seksual, […] padahal, dari artikel ini, kaya kita tu pengin bilang, ‘kok masih bisa sih kampus tidak segera buat aturan padahal ada kasus pelecehan seksual sudah sebanyak ini?’”5

Narasumber yang ditampilkan dalam artikel adalah para penggerak atau aktivis yang konsen di bidang pelecehan seksual mahasiswa, dari para narasumber ini, banyak diceritakan testimoni-testimoni soal mahasiswi yang dilecehkan oleh dosen

56

atau orang yang berkedudukan lebih tinggi di kampus. Narasi tersebut kemudian menciptakan sederat argumen tentang pelecehan seksual dalam kampus sudah mencapai tahap darurat sehingga perlu ada penanganan dari kampus, bukan hanya sekedar pihak ketiga yang juga hanya bisa menampung cerita. Ada kritik bagi kampus dari artikel ini.

Tirto.id menggunakan sumber artikel atau bacaan luar selain wawancara dengan narasumber. Artikel luar tersebut memberikan pengetahuan tentang “rape culture” atau budaya perkosaan, memberikan pengetahuan kepada pembaca, dan menyampaikan kritik atas situasi hari-hari ini.

Secara tekstual, reporter Tirto.id membangun argumen dengan pernyataan atau kalimat langsung dari narasumber, yang kompeten di bidangnya, sehingga menghindarkan wacana dari sekedar opini menjadi lebih faktual dan empiris.

Semua narasumber dihadirkan dari pihak korban, entah pendukung, aktivis, dan sumber literatur digunakan untuk mendukung korban. Tidak ada ruang bagi pelaku atau institusi berwenang, seperti kepolisian, pihak pelaku, dan otoritas kampus yang menjadi narasumber dalam artikel ini. Maka, penulis simpulkan bahwa Tirto.id memang sedang menggiring pembaca pada posisi korban.

“Sebenarnya kami selalu wawancara UGM (institusi kampus), sih, dan penuturannya kita running di artikel selnjutnya. Jadi, dibedain. […] Cuma, porsinya tidak sebesar penyintas, karena menurut kami yang harus diberi porsi lebih besar itu ya mereka yang suaranya dibungkam, minoritas,”6

Tirto.id juga menyampaikan anjuran atau nasehat bagi institusi perguruan tinggi dalam hal menangani kasus pelecehan seksual civitas akademikanya. Tidak mudah dibangun dan membutuhkan jalan panjang, yang diantaranya masyarakat lembaga pemerintah, dan kampus harus bersinergi untuk mewujudkan penanganan kasus pelecehan seksual secara tepat yang tidak merugikan korban.

“Mungkin semua kampus juga punya ini. Kampus mana sih yang gamau jaga reputasi mereka, gitu lho. Kampus meskipun dibilang tempat pendidikan mereka juga butuh uang. Butuh uang dan butuh orang. Ya bener juga sih, memelihara, apa namanya, istilah dosen mesum jadi rahasia umum. Kaya maksudnya mungkin mereka akan, apa ya, bikin skenario untuk mahasiswa menghindar, gitu lho. Kalau dah tau

57 dia itu (mesum) yaudah jangan berurusan dengan dia. Atau, kemudian kamu harus hati-hati,”7

Tirto.id memiliki keberpihakan pada korban dalam wacana ini. Selagi berdiri di pihak korban pelecehan seksual, artikel berkali-kali menunjukkan keberatannya terhadap masyarakat yang merawat dan “menjaga” budaya perkosaan yang melemahkan korban, dan kampus yang sembarangan dalam mengatasi kasus pelecehan seksual; tidak mengadvokasi korban, dan sanksi terlalu ringan terhadap pelaku.

Secara ideologis, titik berat Tirto.id dalam wacana ini juga menunjukkan bagaimana lembaga media menghadirkan pemberitaan pelecehan seksual dalam kampus kepada audiens, yaitu agar pembaca simpatik dengan keadaan korban.

Artikel juga disertai dengan infografis yang menggambarkan isi artikel tersebut. Ilustrasi maupun Infografis ditentukan oleh tim multimedia Tirto.id untuk memberikan gambaran visual kepada pembaca, yaitu poin inti dari artikel tersebut. Wartawan atau penulis artikel bekerja sama dengan tim multimedia untuk mewujudkan infografis tersebut.

“Kami cuma kirim bahan untuk infografis, ‘nanti tolong ada ini ya, poin ini, tulisan ini’,”8

Selain memuat unsur ideologi dan keberpihakan media, artikel ini memiliki agenda tersendiri media. Penyajian infografis, sebagai cotnoh adalah salah atu upaa media Tirto.id menggaet lebih banyak pembaca. Infografis yang dibuat oleh tim multimedia untuk dimuat di badan berita pada umumnya untuk dibagikan di media sosial. Hal ini memiliki dua alasan mendaras, yaitu (1) pengguna muda lebih aktif di media sosial, dan (2) informasi visual lebih efektif daripada teks, dan mayoritas orang merespon gambar visual lebih baik daripada teks (Brown, 2017). Berangkat dari dua ide ini, penulis melihat bahwa infografis adalah upaya media Tirto.id untuk menarik perhatian pembaca secara lebih efektif.

Kemudian, artikel ini muncul saat ada dua momen besar di jagad digital, yaitu gerakan media sosial #MeToo yang berskala internasional, dan kasus Agni (berskala nasional) mencuat di media massa. Saat animo masyarakat sedang tinggi terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, Tirto.id masuk ke jangkauan pembaca dengan

7 Hasil wawancara dengan pembaca artikel Tirto.id 8 Hasil wawancara dengan wartawan Tirto.id

58

mengangkat isu soal pelecehan seksual, secara khusus dalam kampus. Tidak dipungkiri, ini adalah manifestasi politik dari media berita Tirto.id, yang selagi menjalankan fungsi pers, juga menampilkan aspek utama dari media, yaitu aspek ideologis, aspek politis, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya (Harahap, 2013:35). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Blumer dan Gurevitch (dlm. Harahap, 2013:36) bahwa ada korelasi positif antara apa yang dianggap penting oleh media, dengan apa yang dianggap penting oleh khalayak. Tirto.id berhasil merengkuh kepentingan publik dan mengagendakannya menjadi kepentingan media, sehingga Tirto.id di mata pembaca dapat menjadi salah satu media yang signifikan dalam memberikan informasi soal kasus pelecehan seksual dalam kampus.

4.2.2.2 Artikel 2 : Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual

Artikel “Yang Harus Kampus lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual” merupakan satu rangkaian dengan artikel sebelumnya. Di laman berita Tirto.id, laporan mendalam umumnya berupa rangkaian yang terdiri dari tiga hingga lima berita dengan topik bahasan yang sama. Dalam seri ini, Tirto.id mengelompokkan berita dalam seri Pelecehan Seksual Dalam Kampus.

Penulis menemukan keberpihakan artikel ini ditujukan kepada korban pelecehan seksual, yang terlihat dari setiap argumen yang digunakan adalah bentuk advokasi atau dukungan kepada korban. Selain itu, dilihat dari judulnya, artikel ini menuliskan tentang perlunya upaya kampus, untuk memerangi pelecehan seksual dalam kampus dan penanganganannya yang kerap merugikan korban.

Narasumber wacana adalah para penggerak atau aktivis yang memiliki lembaga nirlaba yang menangani konseling untuk korban-korban kekerasan seksual. Penggerak yang ditampilkan juga adalah dosen atau pengajar di Universitas Negeri di Indonesia.

Ada pula penyintas yang namanya disamarkan. Penyamaran nama adalah langkah yang dilakukan Tirto.id untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban, serta menghindari tindakan yang tidak diinginkan terjadi pada korban maupun terhadap institusi terkait. Selain itu, salah seorang narasumber adalah dosen di sebuah universitas yang juga menyampaikan argumen soal penanganan kasus pelecehan seksual yang kerap merugikan korban.

Penyintas yang kisahnya dibahas dalam artikel ini diperoleh secara tidak langsung, lewat penggerak atau aktivis yang menjadi narasumber utama dalam artikel.

59

Oleh karena itu, ada opini, argumen dan sudut pandang aktivis terbangun dalam wacana ini, bukan murni pemikiran dari penyintas sendiri.

Artikel tidak menyertakan sumber dari pihak non-korban, seperti pihak pelaku untuk membela diri ataupun pihak otoritas kampus untuk melakukan klarifikasi ataupun konfirmasi mengenai status quo. Penulis mengidentifikasi langkah ini dilakukan wartawan Tirto.id untuk menjaga kemurnian opini dan argumen dalam artikel tetap pada satu agenda, yaitu membela korban.

Untuk pranata atau wacana luar, Tirto.id mengutip dari The Jakarta Post soal dua kasus pelecehan seksual yang sempat menjadi isu nasional, namun tetap saja penangangannya dalam ruang lingkup kampus dan seadanya.

“Iya. Jadi kami ingin mengkritik institusi kampus, terutama, yang tidak punya aturan yang jelas. Kalau aturan saja mereka sudah punya, untuk pemerkosaan, tapi untuk aturan jelas mengatasi seksual di kampus dan saat kegiatan kampus berlangsung, mereka kaya lebih pilih, ‘udahlah, damai saja lah’. Tapi ya gak bisa dong seperti itu,”9

Salah satu bahasan menarik dalam artikel ini adalah tentang “jalur kekeluargaan” dan “nama baik kampus” yang sering dilakukan kampus untuk menangani kasus pelecehan seksual. Tirto.id menyampaikan narasi bahwa langkah ini merugikan korban alih-alih mengatasi permasalahan. Sebaliknya, ada solusi yang ditawarkan Tirto.id untuk kampus dalam menangani kasus pelecehan seksual. Nama baik kampus seringkali lebih dipentingkan daripada menuntaskan kasus pelecehan seksual, yang disajikan oleh Tirto.id sebagai bentuk teguran terhadap institusi perguruan tinggi.

“Kita tu punya pusat studi gender, tapi gak mungkin lembaga kampus punya sesuatu yang, istilahnya punya tendensi untuk merugikan kampus itu, contohnya aja persma. Bahkan yang di tingkat universitas, itu mereka selalu menekan untuk tidak membuat artikel yang kemudian merusak nama baik kampus. Meskipun kita punya crisis center itu juga, jangan-jangan nanti dia tidak mewakili ceritanya korban begitu, lho,”10

Langkah yang ditawarkan oleh Tirto.id bagi kampus adalah membangun crisis center, tempat khusus untuk mengadukan kasus-kasus pelecehan seksual. Linda

9 Hasil wawancarapenulis dengan wartawan Tirto.id 10 Hasil wawanaradengan pembaca artikel Tirto.id

60 Sulistiowati, seorang akademisi memberi pendapat soal urgensi dari crisis center itu sendiri.

“Untuk mendirikan woman crisis center itu perlu banyak hal yang dipikirkan, mulai dari set up volunteer-nya, kemudian lokasinya, bangunannya, operasionalnya sehari-hari, pengelolaan dan segala macam, which means itu butuh efforts, finansial, tenaga dan segala macam. Nah, mungkin harus dipertimbangkan kalau ada yang bilang butuh. [...] tapi bukan berarti gak ada [tempat pengaduan],”

Tirto.id menghadirkan status quo “Nama Baik Kampus” dan “jalur kekeluargaan” dengan menggiring pembaca pada pemahaman bahwa kedua hal tersebut salah, sehingga perlu dibenahi agar tercipta lingkungan kampus yang lebih kondusif dan ramah korban atau penyintas pelecehan seksual. Dalam konteks wacana ini, Tirto.id ingin juga menyampaikan edukasi ke masyarakat, yang sering menganggap bahwa pelecehan seksual dalah urusan pribadi yang tidak perlu dibicarakan.

“Jadi, artikel ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini bukan urusan pribadi. […] Itu bukan urusan peribadi, seperti halnya kamu dengan pacarmu. Tapi kalau kamu dan dosenmu itu bukan urusan pribadi. Itu lho, yang belum dipahami soal kekerasan seksual.

“Karena itu terjadi tanpa konsen, sama seperti kasus perkosaan, tanpa persetujuan kedua belah pihak, itu yang menjadikannya bukan lagi ranah pribadi. Itu sudah masuk pidana sih, menurutku, sudah menyalahi aturan.

“Itu salah satu yang ingin ditanamkan Tirto lewat artikel ini ke masyarakat secara luas, begitu sih sebenarnya. Ini lho, pemahaman yang benar sol pelecehan seksual […] Jadi, ya menumbuhkan kepekaan terhadap kasus pelecehan seksual,”11

Secara ideologis, artikel ini menggiring pembaca Tirto.id untuk mengambil posisi mendukung korban dengan argumen, kesaksian, dan kewacanaan yang dibangun. Penempatan infografis dalam badan artikel dipakai untuk merangkum inti artikel, yang mana infografis dibuat oleh tim media Tirto.id dengan arahan dari wartawan yang meliput berita.

Dalam artikel kedua ini, wartawan banyak menyampaikan penuturan dari narasumber yang menceritakan kisah-kisah pelecehan seksual, membangun citra atau imaji kepada pembaca lewat penuturan narasumber soal keadaan korban. Inipun

61

termasuk salah satu unsur politis yang coba dibangun oleh media Tirto.id. Sajian isi media sebenarnya dipengaruhi oleh dua kepentingan yang saling Tarik menarik, yaitu kepentingan khalayak dan kepentingan media, yang umumnya didukung oleh pengiklan, prngusaha, dan kaum elit (Harahap, 2013:9). Media memiliki kemampuan untuk menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberi status, dan memberikan legitimasi serta mampu mendefinisikan realitas (McQuail,1987). Di sisi lain, media juga menjadi jaringan komersil untuk mencari rating dan keuntungan (Kellner, 2010:291). Melihat aspek tersebut, ada tendensi bagi Tirto.id sebagai media mencari keuntungan sambal menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Apa yang disampaikan Tirto.id soal kasus pelecehan seksual sedemikian rupa, dengan narasi kisah, penuturan korban yang membangun imaji tertentu pada pembaca adalah upaya membangun realitas yang membuat penonton secara tidak langsung diarahkan untuk memberikan pembenaran terhadap isi yang disampaikan olehnya.

4.2.3 Dimensi Socio-cultural Practice

Dalam menganalisa dimensi praktik sosial atau socio-cultural practice, ada dua pendekatan yang harus dilakukan. Pertama, mengeksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan dan tatanan wacana (Fairclough, 1992:237). Kedua, menggunakan matriks wacana, yang mana mencari hubungan antara aspek kultural, sosial, dan non-kewacanaan yang terlibat. Pada titik inilah teori-teori sosial diperlukan untuk memahami dan menjelaskan dimensi praktik sosial ini.

Langkah praktis melakukan analisa dimensi ketiga ini adalah dengan menelaah langsung unsur (1) Situasional, (2) Institusional, dan (3) Aspek Sosial. Kemudian, menghubungkan analisis praktik kewacanaan dan praktik sosial, kesimpulan dari metode analisis wacana kritis ini dapat ditarik (Jorgensen, 2007:158).

4.2.3.1 Artikel 1: Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus

Tirto.id menghadirkan status quo dalam wacana dari perspektif korban dan tidak memberi ruang bagi pihak pelaku atau pihak otoritas kampus, yang mana menguatkan posisi korban sebagai pihak yang aktif, memiliki daya, dan dukungan penuh. Pemberitaan pelecehan seksual semacam ini cukup jarang ditemukan di tahun-tahun sebelumnya di media berita Indonesia. Hal tesebut selaras dengan ideologi yang diyakini Tirto.id, dan wartawannya yang berpihak pada minoritas.

62

“Tirto.id memberi ruang kepada minoritas, dan korban pelecehan seksual itu termasuk minoritas, kan. Sudah perempuan, minoritas, maka dari itu kami memberi ruang kepada mereka,”12

Tirto.id mengambil satu langkah berbeda, yaitu dari perspektif korban, bukan kepolisian, atau penyidik, atau pelaku tapi menempatkan korban di posisi pertama. Ada semacam perombakan yang dilakukan media berita Tirto.id untuk mengajak pembaca menyelami kondisi korban dalam kasus pelecehan seksual.

Tirto.id juga mengambil topik yang tidak umum diberitakan media, yaitu pelecehan seksual dalam kampus, yang memang jarang diberitakan di media. Tirto ingin menghadirkan suatu gambaran nyata bahwa kampus sama tidak amannya mengenai pelecehan seksual. Bahkan dapat lebih mengecilkan korban karena ada unsur kekuasaan yang ditampilkan agar korban tidak melapor atau menggugat pelaku; pelaku punya andil besar dalam bidang akademi dan masa depan korban, atau paling tidak nasib korban selama di kampus. Ada istilah relasi kuasa yang dipakai wartawan untuk menggambarkan kondisi ketidakberdayaan korban atas pelaku.

Jika dilihat dari Teori Kekuasaan milik Michel Foucault, dalam bukunya Historie de la sexualité I: La volonté de savoir (HS-I), ia menyatakan sebuah tesis bahwa seksualitas berkaitan erat dengan kekuasaan (Martono, 2014:122). Foucault menyatakan secara historis bahwa seks adalah sesuatu yang menjadi urusan raja, yang memegang penuh legalitas seksual sebagai wacana. Kemudian, kekuasaan dilegitimasi oleh gereja yang otoriter masa itu. Berlanjut ke masa modern, pemerintah saat ini mengendalikan seksualitas warganya untuk kepentingan kependudukan, namun wacana ternyata sudah berkembang lebih dari itu, yaitu bahwa seksualitas berkaitan dengan HAM, kesetaraan gender, dan nilai moral sosial. Lewat kekuasaan seksualitas membatasi “dengan siapa individu harus bergaul”, seksualitas telah membatasi “apa pantas untuk siapa”. Adanya represi atau pembatasan atau penekanan terhadap topik seksualitas dari masa ke masa tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kapitalisme sebagai alat komoditas. Semakin tabu suatu hal, semakin alam bawah sadar memproses itu sebagai hal penting, rahasia, dan unik untuk dibahas. Tangan-tangan kapitalisme diperlukan untuk meramu informasi-informasi pemberitaan yang berkaitan dengan seksualitas menjadi suatu produk (yang selain memiliki nilai berita) yang juga memiliki nilai jual (Sukmono, 2013:4).

63

Dalam kultur Indonesia, tidak lazim bahwa katakanlah dosen (kelompok yang lebih dominan) memiliki hubungan atau interaksi seksual dengan mahasiswa (kelompok yang didominasi) tanpa melalui institusi pernikahan. Di luar intitusi pernikahan, kegiatan seksual apapun dianggap tabu dan diatur pemerintahan dan institusi, pun tanpa kesepakatan kedua belah pihak, disebut pelecehan atau kekerasan seksual.

Istilah relasi kuasa yang disematkan pada pelecehan seksual dalam kampus oleh media Tirto.id bukanlah hal khusus atau baru melainkan, sebagaimana tesis yang diungkapkan Foucault, bahwa seksualitas memang selalu berhubungan dengan kekuasaan, tak terkecuali di arena kampus.

Wacana berikutnya yang coba ditampilkan Tirto.id adalah “budaya perkosaan”, yaitu kecenderungan menyalahkan korban di masyarakat. Hal tersebut memang ada, sebagaimana disampaikan oleh Linda Sulistiowati, akademisi di Universitas Kristen Satya Wacana.

“Misal, kasus di UGM. Ada kasus pelecehan seksual, tapi kemudian, ketika perempuannya misal gamau damai, beberapa orang bilang bahwa, ‘kok gamau damai sih, kan udah ditawarin damai,’ padahal dia kan punya hak untuk tidak berdamai dan menuntut hukuman. Itu haknya dia. Cuman, karena ada kecenderungan juga menyalahkan korban, jadi beberapa pelaku kejahatan juga memperoleh pembenaran. Lha contohnya tadi. Contohnya aja konteks rumah dimaling tadi. ‘kamu sih gak kunci pintu, kamu sih gak ini’. Akhirnya malingnya jadi punya peluang deh. Jadi kan sama aja ya. Berarti nanti bukan malingnya yang salah, artinya kamu buka peluang. Padahal, dalam konteks itu, kalau rumah dibuka lebar-lebar, mau diapa segala macam kalo gak ada niat mencuri ya, ada orang yang punya integitras dan tidak niat mencuri maka gak akan terjadi pencurian. Jadi, budaya itu tu sudah ada dari jaman dulu banget dan untuk bisa berubah, gitu kan gak bisa instan. Jadi, kalau ngomongin kebudayaan itu sifatnya pergeseran ya. Jadi perubahannya gak langsung 180 derajat berubah. [...] Ya memang harus educate others gak capek-capek”13

Kampus adalah tempat yang dianggap menjadi tingkat intelektual tertinggi yang dihormati di negara ini, oleh karena itu, penggambaran artikel soal pelecehan seksual memberikan kritik ke masyarakat, pemerintah, dan kampus sendiri bahwa

64

citra mereka selama ini menyimpan kebobrokan yang bukannya membangun tapi justru merusak.

Artikel ini dibuat di atas anggapan bahwa kampus adalah tempat menimba ilmu dan loncatan masa depan yang baik bagi civitas akademikanya, serta dipenuhi kaum intelektual yang bermoral. Namun, argumen di dalamnya menunjukkan bahwa anggapan naif masyarakat tidaklah sepenuhnya benar. Dalam urusan pelecehan seksual, kampus bisa jadi lebih payah dalam penanganan.

Serta menampilkan fakta sosial, bahwa kampus memang badan independen, yang mana setiap kasus pelecehan seksual yang terjadi tidak dapat disentuh oleh kepolisian, bahkan Kemeristekdikti untuk penanganan kecuali kampus sendiri mengizinkan, yang biasanya tidak diizinkan.

Tirto.id mengkritik Kemenristekdikti yang tidak membuat dasar hukum untuk yang dapat digunakan kampus untuk membuat aturan atau undang-undang untuk menangani pelecehan seksual dalam kampus.

“Sama Kemenristekdikti juga. […] Jadi begini, kalau kampus ingin membuat suatu aturan soal pelecehan seksual, harus ada dasarnya dari Kemenristekdikti. Kemenristekdikti harus ada hukumnya untuk kampus bisa buat aturannya. Nah, ini Kemenristekdikti aja tidak ada dasar hukumnya, jadi kampus kesulitan untuk membuat aturan soal pelecehan seksual,”14

Ada faktor ketimpangan kuasa yang tergambar kuat dalam artikel ini. Meskipun ada anggapan bahwa kampus adalah ruang egaliter antara dosen dan mahasiswa, namun ketimpangan kuasa ini sangat kuat mencengkeram saat berhubungan dengan pelecehan seksual. Tirto.id, lewat artikel ini ingin menghadirkan persepsi baru kepada pembaca bahwa kampus lebih lemah dalam pelecehan seksual karena ada unsur ‘kekuasaan’ dan ‘budaya perkosaan’ yang terbangun di dalamnya.

4.2.3.2 Artikel 2: Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual

Artikel ini menghadirkan fakta pelecehan seksual dalam kampus yang jarang diberitakan oleh media di Indonesia. Banyak argumen yang digunakan untuk mengadvokasi korban, dan sebaliknya, tidak ada argumen dari sisi pelaku ataupun pihak otoritas kampus atau pihak berwajib. Tirto.id berupaya menghadirkan wacana baru soal apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa kampus sama tidak amannya dengan dunia luar dalam hal pelecehan seksual. Justru kampus lebih tertutup dan