EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG

MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM

MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT

(Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

TESIS

OLEH

LAVARINA WINDA

097030031/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG

MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM

MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT

(Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

TESIS

OLEH

LAVARINA WINDA

097030031/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG

MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM

MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT

(Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains dalam Program Studi Magister Ilmu Biologi

pada Program Pascasarjana Fakultas MIPA

Universitas Sumatera Utara

OLEH

LAVARINA WINDA

097030031/BIO

PROGRAM MAGISTER BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : EFEKTIFITAS PEMBERIAN

SOYGHURT YANG MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT (Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL Nama Mahasiswa : LAVARINA WINDA

Nomor Induk Mahasiswa : 097030031 Program Studi : Magister Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed)

Ketua Anggota

(Dr. Herla Rusmarilin, M.P)

Ketua Program Studi, D e k a n,

(Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed) (Dr. Sutarman, M.Sc)

PERNYATAAN ORISINALITAS

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT (Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

T E S I S

Dengan ini saya nyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar.

Medan, Februari 2013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lavarina Winda

NIM : 097030031

Program Studi : Magister Biologi Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul:

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG MENGANDUNG

BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT (Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Februari 2013

Telah diuji pada

Tanggal : 14 Februari 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed Anggota : 1. Dr. Herla Rusmarilin, M.P

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : Lavarina Winda, S.Si

Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 9 Maret 1975

Alamat Rumah : Jl. Sutomo Ujung Gg. A No. 55 Medan-20235

Telepon/HP : +62616630214 / +628126379453

e-mail :

Instansi Tempat Bekerja : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara [email protected]

Alamat Kantor : Jl. dr. T. Mansur No. 5 Medan-20155

Telepon/Faks : +62618211045 ; +62618210555 / +620618216264

DATA PENDIDIKAN

SD : Negeri 1 Lubuk Pakam Tamat : 1987

SMP : SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Tamat : 1990

SMA : SMAK Dep. Kes. Medan Tamat : 1993

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul: “Efektifitas Pemberian Soyghurt yang Mengandung Bakteri Asam Laktat dalam Memperbaiki Kerusakan Jaringan Hati Mencit (Mus musculus L.) yang Dipapar Timbal” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata-2 pada Program Magister Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

Dengan selesainya penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed dan Dr. Herla Rusmarilin, M.P selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan motivasi, bimbingan dan saran-sarannya dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Dekan Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Dr. Sutarman, M.Sc atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Ketua Program Studi Magister Biologi Fakultas MIPA, Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed, dan seluruh komisi penguji Dr. It Jamilah, M.Sc dan Drs. Kiki Nurtjahja, M.Sc beserta Staf Pengajar pada Program Studi Magister Biologi Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Kepada keluarga tercinta Papa Adwinarta dan Ibunda Lisdayanizma serta kedua adikku Koko Adliswan, S.E. dan Adil Winazta, S.Kom yang telah tulus memberikan kasih sayang, motivasi, doa, dan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Kepada semua pihak yang banyak membantu yang namanya tidak tersebutkan, penulis ucapkan terimakasih.

Penulis berharap semoga pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Februari 2013

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT (Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

ABSTRAK

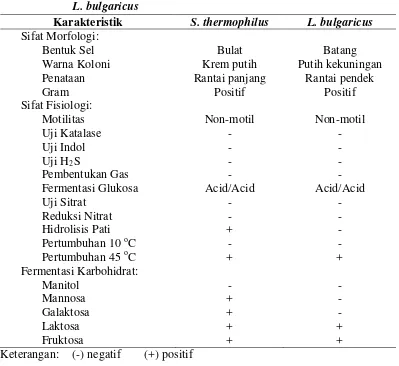

Paparan timbal dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel hepatosit yang berakibat meningkatnya kadar enzim Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT) dalam darah yang sering menjadi indikator adanya kerusakan hati. Tujuan penelitian ini ialah untuk pembuatan soyghurt dengan menggunakan starter soyghurt yang mengandung bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, dan melihat manfaatnya dalam memperbaiki kadar SGOT dan SGPT yang dihasilkan oleh jaringan hati serta gambaran makroskopis dan histopatologi hati mencit (Mus musculus L.) jantan yang diberi timbal. Perlakuan waktu fermentasi pada pembuatan soyghurt ialah 4, 6, dan 8 jam pada suhu inkubasi 40 oC. Analisa jumlah bakteri asam laktat berdasarkan Standard Plate Count. Identifikasi jenis bakteri dilakukan dengan pengamatan karakteristik sifat morfologi dan sifat fisiologis bakteri. Sifat morfologi dilakukan uji pewarnaan Gram dan motilitas bakteri, sedangkan sifat fisiologisnya dilakukan uji katalase, indol, H2S,

pembentukan gas, fermentasi glukosa, penggunaan sitrat, reduksi nitrat, hidrolisa pati, ketahanan suhu, dan fermentasi karbohidrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu fermentasi yang baik pada pembuatan soyghurt adalah 8 jam dengan jumlah koloni sebesar 1,71 x 109 cfu/ml. Pemberian timbal meningkatkan kadar SGOT dengan nilai (544,00±30,26 IU/ml), kadar SGPT (116,43±11,13 IU/ml) dan kerusakan sel hati dengan nilai (28,57±8,13). Sebaliknya pemberian soyghurt dapat menurunkan kadar SGOT (456,29±26,87 IU/ml), kadar SGPT (85,86±7,06 IU/ml) dan perbaikan sel-sel hati (19,05±6,30); p < 0.05. Hasil menunjukkan bahwa soyghurt yang mengandung bakteri asam laktat efektif dalam memperbaiki kerusakan jaringan hati mencit yang terpapar timbal.

THE EFFECTIVENESS OF SOYGURT CONTAINING LACTIC ACID BACTERIA IN REPAIRING LIVER TISSUE DAMAGE OF LEAD

EXPOSED MICE (Mus musculus L.)

ABSTRACT

The influence of metalloid lead again the liver cells damage, which may consequently increase of Glutamat Oksaloasetat Transaminase Serum (SGOT) and Glutamat Piruvat Transaminase Serum (SGPT), in the blood plasma and therefore both of them frequently used as indicators of liver cells damage. The aim of this study was to investigate the production of soygurt which lactic acid bacteria (Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus) as well as its benefit in improving the levels of SGOT and SGPT, also the macroscopic and histopahologic of mice (Mus musculus L.) to be exposed by lead. During the fermentation, the soygurt was incubated at 40 0C for 4, 6, and 8 hours. Total colony count of the lactic acid bacteria was carried out using Standard Plate Count, whilst the identification of the type of the lactic acid bacteria was performed the morphological and physiological characteristics of the bacteria. The morphological characteristic was tested using Gram staining and motility of the bacteria, while the physiological characteristic was tested by the catalase, indol, H2S, the gas formation, the glucose fermentation, the utilization of citrate, reduction of nitrate, hydrolysis of starch, resistance to temperature and carbohydrate fermentation. The result showed that the optimal fermentation time of soygurt production was 8 hours and the total colony was 1,71 x 109 cfu/ml. Exposure to lead increased the levels of mean ± S.D of the SGOT (554.00 ± 30.26 IU/ml), SGPT (116.43 ± 11.13 IU/ml) and hepatocyte cell damage (28.57 ± 8.13). In contrary, the administration of soygurt reduced the levels of SGOT (456. 29 ± 26.87 IU/ml), SGPT (85.86 ± 7.06 IU/ml) and improvement of hepatocytes (19.05 ± 6.03); p < 0.05. The result demonstrated that soygurt containing lactic acid bacteria was effective in repairing liver tissue damage in lead-exposed mice.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah 5

1.3. Kerangka Pemikiran 6

1.4. Tujuan Penelitian 7

1.5. Hipotesis Penelitian 7

1.6. Manfaat Penelitian 7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Timbal 8

2.1.1. Sifat Fisika dan Kimia Timbal 8

2.1.2. Metabolisme Timbal 9

2.1.3. Toksisitas Timbal 10

2.2. Yoghurt dan Soyghurt 12

2.2.1. Yoghurt 12

2.2.2. Soyghurt 15

2.3. Bakteri Asam Laktat 19

2.3.1. Streptococcus thermophilus 22

2.3.2. Lactobacillus bulgaricus 23

2.3.3. Bakteri Asam Laktat sebagai Probiotik 24

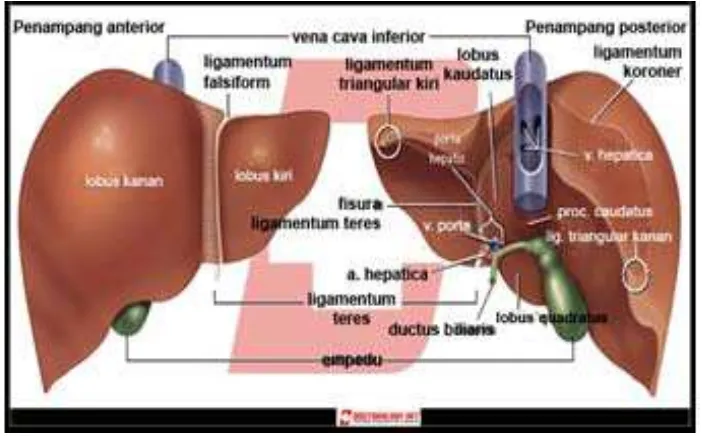

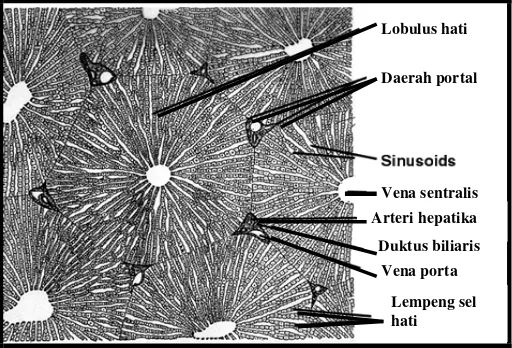

2.4. Hati (Hepar) 27

2.4.1. Morfologi Hati Mencit (Mus musculus L.) 27

2.4.2. Morfologi dan Histologi Hati Manusia 28

2.4.3. Fisiologi Hati 30

2.4.4. Kelainan Fungsi Hati dan Kadar

Transaminase 32

2.4.5. Intoksikasi Hati 33

2.5. Mekanisme Kerusakan Hati Akibat Timbal dan Perlindungan Soyghurt terhadap Hati

34

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 39

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 39

3.3. Bahan dan Alat Penelitian 39

3.4. Pembuatan Starter Soyghurt (Koswara, 2006) 41

3.5. Pembuatan Susu Kedelai (Yudhi, 2008) 41

3.6. Pembuatan Soyghurt (Koswara, 2006) 41

3.7.1. Preparasi Alat dan Bahan 42

3.7.2. Pembuatan Media 42

3.7.3. Pengenceran Sampel 42

3.7.4. Isolasi Bakteri Asam Laktat 43

3.7.5. Penghitungan Jumlah Koloni BAL 44

3.7.6. Identifikasi Bakteri Asam Laktat 44

3.7.6.1. Pewarnaan Gram 44

3.7.6.2. Uji Motilitas 44

3.7.6.3. Uji Katalase 45

3.7.6.4. Uji Indol 45

3.7.6.5. Uji H2

Pembentukan Gas

S, Fermentasi Glukosa dan

45

3.7.6.6. Uji Sitrat 46

3.7.6.7. Uji Reduksi Nitrat 46

3.7.6.8. Uji Hidrolisis Pati 46

3.7.6.9. Uji Ketahanan Suhu 46

3.7.6.10. Fermentasi Karbohidrat 46

3.8. Pemeliharaan Hewan Coba 47

3.9. Perlakuan Hewan Coba 47

3.10. Pengamatan Perubahan Prilaku Mencit 48

3.11. Pengukuran Bobot Badan Mencit 48

3.12. Pengukuran Berat Hati Mencit 48

3.13. Pemeriksaan Kadar Enzim GOT dan GPT 48

3.14. Pemeriksaan Histopatologi Hati 49

3.16. Pengamatan Sel Hati secara Mikroskopis 51

3.17. Analisis Data 51

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 52

4.2. Isolasi dan Penghitungan Jumlah Koloni BAL 52

4.3. Identifikasi Bakteri Asam Laktat 54

4.4. Perubahan Prilaku Mencit 56

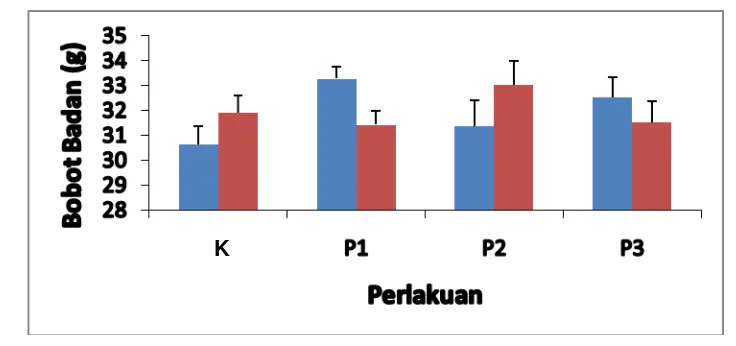

4.5. Bobot Badan Mencit 57

4.6. Berat Hati Mencit 59

4.7. Pemeriksaan Kadar Enzim GOT dan GPT 61

4.8. Kerusakan Hati secara Makroskopis 63

4.9. Kerusakan Sel Hati secara Mikroskopis 65

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 70

5.2. Saran 70

DAFTAR KEPUSTAKAAN 71

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Judul Halaman

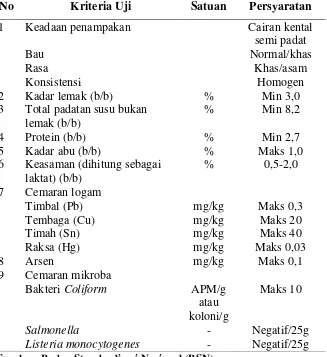

2.2.1 Standar Nasional Indonesia untuk Yoghurt 2981:2009 14

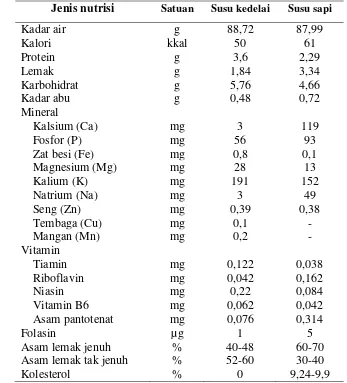

2.2.2 Perbandingan Komposisi Nutrien Susu Kedelai dan Susu Sapi 17

2.3 Karakterisasi Empat Genus Bakteri Asam Laktat 22

2.3.3 Bakteri Asam Laktat yang Digunakan sebagai Probiotik 26

4.2a Jumlah Koloni BAL pada Soyghurt Suhu Inkubasi 40 oC

dengan Waktu Fermentasi 4, 6, dan 8 jam 53

4.2b Jumlah Koloni Bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus pada

Pengenceran 10-7 waktu Fermentasi 8 jam 54

4.3 Karakterisasi Morfologi dan Sifat Fisiologi S. thermophilus

dan L. bulgaricus 55

4.4 Prilaku Mencit Sebelum dan Sesudah Perlakuan 57

4.5 Hasil Rata-rata Peningkatan dan Penurunan Bobot Badan

Mencit Sebelum dan Sesudah Perlakuan 58

4.6 Hasil Rata-rata Berat Hati Mencit Sesudah Perlakuan (g) 59

4.7 Hasil Rata-rata Kadar SGOT dan SGPT Mencit (Mus

musculus L.) Sesudah Perlakuan 61

4.8 Derajat Kerusakan Hati Mencit (Mus musculus L.) secara

Makroskopis Sesudah Perlakuan 63

4.9 Hasil Rata-rata Kerusakan Sel Hati Mencit secara

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar

Judul Halaman

1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 6

2.1.2 Akumulasi Timbal dalam Tubuh Manusia 9

2.2.2 Soyghurt 19

2.3 Skema Pembentukan Asam Laktat dari Glukosa oleh BAL

Homofermentatif dan Heterofermentatif 20

2.3.1 Streptococcus thermophilus 23

2.3.2 Lactobacillus bulgaricus 24

2.4.1 Morfologi Hati Mencit (Mus musculus L.) 28

2.4.2a Morfologi Hati Manusia Normal 28

2.4.2b Struktur Mikroskopis Lobulus Hati Manusia 29

2.4.2c Sistem Asinus Hati Manusia 30

3.7.4 Cara Pengenceran Soyghurt untuk Isolasi Bakteri pada Media

Biakan dalam Cawan Petri 43

4.5 Peningkatan dan Penurunan Bobot Badan Mencit 58

4.6 Rata-rata Berat Hati Mencit (Mus musculus L.) 60

4.7 Rata-rata Kadar Enzim SGOT dan SGPT Mencit 62

4.8a Gambaran Hati Mencit secara Makroskopis 64

4.8b Gambaran Hati Mencit secara Makroskopis 64

4.8c Gambaran Hati Mencit secara Makroskopis 64

4.8d Gambaran Hati Mencit secara Makroskopis 64

4.9a Gambaran Histologi Hati Mencit secara Mikroskopis 65

4.9b Gambaran Histologi Hati Mencit secara Mikroskopis 66

4.9c Gambaran Histologi Hati Mencit secara Mikroskopis 67

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

Lampiran

A Surat Ethical Clearance L-1

B Ringkasan Kegiatan Penelitian L-2

C Skema Perlakuan Hewan Coba L-3

D Diagram Alir Pembuatan Starter Soyghurt L-4

E Diagram Alir Pembuatan Susu Kedelai L-5

F Diagram Alir Pembuatan Soyghurt L-6

G Reaksi Karbohidrat dari Genus Lactobacillus L-7

H Pola Fermentasi Gula oleh Bakteri Asam Laktat L-8

I Reaksi Karbohidrat dari Genus Streptococcus L-9

J Tabel Uji Statistik L-10

K Hasil Uji Morfologi dan Fisiologi Bakteri Asam Laktat L-19

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SOYGHURT YANG MENGANDUNG BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN HATI MENCIT (Mus musculus L.) YANG DIPAPAR TIMBAL

ABSTRAK

Paparan timbal dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel hepatosit yang berakibat meningkatnya kadar enzim Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT) dalam darah yang sering menjadi indikator adanya kerusakan hati. Tujuan penelitian ini ialah untuk pembuatan soyghurt dengan menggunakan starter soyghurt yang mengandung bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, dan melihat manfaatnya dalam memperbaiki kadar SGOT dan SGPT yang dihasilkan oleh jaringan hati serta gambaran makroskopis dan histopatologi hati mencit (Mus musculus L.) jantan yang diberi timbal. Perlakuan waktu fermentasi pada pembuatan soyghurt ialah 4, 6, dan 8 jam pada suhu inkubasi 40 oC. Analisa jumlah bakteri asam laktat berdasarkan Standard Plate Count. Identifikasi jenis bakteri dilakukan dengan pengamatan karakteristik sifat morfologi dan sifat fisiologis bakteri. Sifat morfologi dilakukan uji pewarnaan Gram dan motilitas bakteri, sedangkan sifat fisiologisnya dilakukan uji katalase, indol, H2S,

pembentukan gas, fermentasi glukosa, penggunaan sitrat, reduksi nitrat, hidrolisa pati, ketahanan suhu, dan fermentasi karbohidrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu fermentasi yang baik pada pembuatan soyghurt adalah 8 jam dengan jumlah koloni sebesar 1,71 x 109 cfu/ml. Pemberian timbal meningkatkan kadar SGOT dengan nilai (544,00±30,26 IU/ml), kadar SGPT (116,43±11,13 IU/ml) dan kerusakan sel hati dengan nilai (28,57±8,13). Sebaliknya pemberian soyghurt dapat menurunkan kadar SGOT (456,29±26,87 IU/ml), kadar SGPT (85,86±7,06 IU/ml) dan perbaikan sel-sel hati (19,05±6,30); p < 0.05. Hasil menunjukkan bahwa soyghurt yang mengandung bakteri asam laktat efektif dalam memperbaiki kerusakan jaringan hati mencit yang terpapar timbal.

THE EFFECTIVENESS OF SOYGURT CONTAINING LACTIC ACID BACTERIA IN REPAIRING LIVER TISSUE DAMAGE OF LEAD

EXPOSED MICE (Mus musculus L.)

ABSTRACT

The influence of metalloid lead again the liver cells damage, which may consequently increase of Glutamat Oksaloasetat Transaminase Serum (SGOT) and Glutamat Piruvat Transaminase Serum (SGPT), in the blood plasma and therefore both of them frequently used as indicators of liver cells damage. The aim of this study was to investigate the production of soygurt which lactic acid bacteria (Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus) as well as its benefit in improving the levels of SGOT and SGPT, also the macroscopic and histopahologic of mice (Mus musculus L.) to be exposed by lead. During the fermentation, the soygurt was incubated at 40 0C for 4, 6, and 8 hours. Total colony count of the lactic acid bacteria was carried out using Standard Plate Count, whilst the identification of the type of the lactic acid bacteria was performed the morphological and physiological characteristics of the bacteria. The morphological characteristic was tested using Gram staining and motility of the bacteria, while the physiological characteristic was tested by the catalase, indol, H2S, the gas formation, the glucose fermentation, the utilization of citrate, reduction of nitrate, hydrolysis of starch, resistance to temperature and carbohydrate fermentation. The result showed that the optimal fermentation time of soygurt production was 8 hours and the total colony was 1,71 x 109 cfu/ml. Exposure to lead increased the levels of mean ± S.D of the SGOT (554.00 ± 30.26 IU/ml), SGPT (116.43 ± 11.13 IU/ml) and hepatocyte cell damage (28.57 ± 8.13). In contrary, the administration of soygurt reduced the levels of SGOT (456. 29 ± 26.87 IU/ml), SGPT (85.86 ± 7.06 IU/ml) and improvement of hepatocytes (19.05 ± 6.03); p < 0.05. The result demonstrated that soygurt containing lactic acid bacteria was effective in repairing liver tissue damage in lead-exposed mice.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Timbal merupakan salah satu logam berat yang bersifat racun bagi manusia, dapat

ditemukan pada semua lingkungan sekitar kita, dan merupakan logam berat yang

lebih tersebar luas dibanding logam toksik lainnya. Pakar lingkungan sependapat

bahwa timbal merupakan kontaminan terbesar dari seluruh debu logam di udara

(Winarno, 1993). Mayoritas timbal berasal dari pembakaran bahan bakar

kendaraan bermotor, emisi industri, dan penggunaan cat bangunan yang

mengandung timbal. Timbal juga dapat mencemari air minum karena adanya

kontaminasi dari pipa, solder, dan kran air (Hariono, 2005).

Timbal yang paling banyak terdapat di udara adalah timbal anorganik,

terutama berasal dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang

mengandung Pb tetraethyl. Pemaparan timbal bisa melalui makanan, minuman,

inhalasi (terhirup partikel-partikel timbal) dan melalui permukaan kulit. Absorpsi

timbal sebagian besar terakumulasi pada jaringan lunak dan tulang. Sebagian

besar timbal masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan sampai di alveoli

paru-paru menembus dinding alveoli dan masuk ke sirkulasi darah (Venugopal et al.,

1978). Timbal yang masuk ke dalam tubuh pada tingkat tertentu akan

menyebabkan perubahan pada beberapa molekul tubuh dan pada akhirnya akan

menggaggu fungsi tubuh. Salah satu organ yang ikut mengalami perubahan akibat

paparan timbal yang berlebihan adalah hati. Kerusakan hati yang diakibatkan oleh

timbal adalah timbal tingkat tertentu dapat menginduksi pembentukan radikal

bebas dan menurunkan kemampuan sistem antioksidan tubuh sehingga dengan

sendirinya akan terjadi stres oksidatif (Gurer dan Ercal, 2000). Stres oksidatif

adalah keadaan yang tidak seimbang antara antioksidan yang ada dalam tubuh

dengan produksi senyawa reactive oxygen species (ROS). Stres oksidatif dapat

menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi lipid membran dan sitosol yang

mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga merusak

reseptor, terjadinya peroksidasi lipid membran akan mengakibatkan hilangnya

fungsi sel secara total, dan jika hal ini berlanjut dapat menyebabkan terjadinya

kerusakan dan kematian sel (Singh, 1992; Evans, 2000; Mahdi et al., 2007).

Hati merupakan jaringan tubuh yang terbesar dan organ metabolisme yang

paling kompleks di dalam tubuh. Organ ini terlibat dalam metabolisme zat

makanan serta obat dan toksikan (Lu, 1995). Hati mempunyai ribuan fungsi vital

meliputi metabolisme asam amino, karbohidrat, protein, lemak, cairan empedu,

kolesterol, vitamin, tempat penyimpanan hasil-hasil metabolisme, merombak

obat-obatan dan zat-zat toksik atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh

dan diekskresikan bersama dengan empedu, dan darah. Selain itu juga berfungsi

untuk mengatur volume darah, tempat utama untuk biotransformasi yaitu

mengubah partikel-partikel menjadi molekul hidrofobik yang larut dalam air dan

pertahanan terhadap xenobiotik (Burt dan Day, 2002). Rangkaian proses-proses

yang terjadi dalam hati tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang parah pada

hati dengan akibat hilangnya fungsi dan struktur sel hati, yang akhirnya dapat

berdampak buruk terhadap kesehatan dan seluruh organ (Antoine et al., 2008).

Setiap zat-zat yang masuk ke dalam tubuh mengalami proses absorpsi,

distribusi, metabolisme dan ekskresi (Sulistia et al., 1995). Setelah diabsorpsi dari

saluran cerna, zat ini diangkut melalui vena porta ke hati, jadi hati adalah organ

pertama yang dikenai oleh zat-zat kimia yang diabsorpsi dari saluran cerna.

Secara umum sel-sel hati akan bereaksi terhadap zat-zat racun yang masuk ke

dalam tubuh, dan akan mengaktifkan mekanisme pertahanan di dalam hati dengan

menginduksi sistem perlindungan (superoksid dismutase (SOD), glutation

peroksidase (GPx) atau glutation reduktase (GR), dan katalase) untuk

mempertahankan fungsi sel (Grattagliano et al., 2009). Adanya kerusakan pada

hati akibat paparan timbal dapat dideteksi dengan melakukan pemeriksaan

biokimia dan pemeriksaan histopatologi hati. Salah satu pemeriksaan biokimia

hati yang berguna untuk tujuan tersebut adalah pemeriksaan kadar enzim

golongan transaminase yaitu, Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase

(SGOT) dan Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT). SGOT dapat

ditemukan pada berbagai tempat di tubuh, tapi lebih berguna sebagai petanda

Kedua enzim ini akan keluar dari sel hati apabila sel hati mengalami kerusakan

sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan peningkatan kadarnya dalam

serum (Widman, 1992). Sedangkan pemeriksaan histopatologi hati merupakan

suatu pemeriksaan yang dapat membuktikan adanya kerusakan hati yang ditandai

dengan adanya perubahan struktur sel hati dari struktur normalnya (Lu, 1995).

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh

khususnya hati dari bahaya berbagai toksikan. Beberapa penelitian telah

membuktikan bahwa pencegahan dan perbaikan kerusakan hati dapat dilakukan

dengan pemberian pangan probiotik yang mengandung kultur aktif bakteri asam

laktat Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri S.

thermophilus dan L. bulgaricus dapat menghilangkan toksisitas timbal dan

kadmium dengan mengikat bahan toksik tersebut (Salim et al., 2011). Mahdi et al.

(2007) mengatakan bahwa manfaat dari pangan probiotik hasil dari fermentasi

seperti yoghurt dapat memperbaiki kerusakan pada jaringan hati yang terpapar

formaldehid pada dosis 25 ppm. Keberadaan formaldehid dapat menyebabkan

menurunnya secara drastis antioksidan dalam tubuh, seperti superoksid dismutase

dan glutation peroksidase atau glutation reduktase, sebaliknya meningkatkan

produksi senyawa ROS dalam tubuh, yang dapat menyebabkan terjadinya stres

oksidatif. Penelitian lain oleh Guven dan Gulmez (2003) menyatakan bahwa kefir

sebagai pangan probiotik hasil fermentasi memiliki efek perlindungan terhadap

tubuh akibat kerusakan toksikan tetraklorida (CCl4) yang menyebabkan

menurunnya antioksidan di dalam tubuh. Menurut Vij et al. (2011) soyghurt

sebagai pangan probiotik dapat berfungsi sebagai antioksidan dalam mencegah

penyakit degeneratif.

Pangan fungsional menurut Badan POM RI no HK 00.05.52.0685 tahun

2005 adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen

fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu,

terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu

komponen pangan fungsional adalah probiotik. Probiotik merupakan mikrobia

hidup digunakan sebagai suplemen makanan dan berpengaruh menguntungkan

bagi kesehatan manusia melalui peningkatan keseimbangan mikrobiota dalam

dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat memberi manfaat bagi kesehatan

(FAO/WHO, 2002). Probiotik merupakan flora normal dari golongan BAL yang

bekerja mempertahankan kesehatan host (Miller, 2004). Penemuan fungsi

probiotik yang pertama kali diperoleh seorang peneliti Rusia yang bernama Ilya

Metchnikoff tahun 1908. Atas penemuannya itu, menghantarkannya memperoleh

Nobel. Sejak saat itu, produk probiotik terus diteliti dan dikembangkan (Shurtleff

dan Aoyagi, 2007).

Salah satu produk dari probiotik yang telah dikenal luas adalah soyghurt,

dibuat dari fermentasi susu kedelai dengan menambahkan bakteri Streptococcus

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri ini juga umum dipakai

pada proses pembuatan yoghurt (Heller, 2001). Soyghurt merupakan salah satu

produk makanan yang sangat populer saat ini. Selain sebagai makanan, produk

yang dibuat dari susu kedelai ini dianggap sebagai produk yang dapat membantu

pencernaan mencegah diare, mencegah peningkatan kadar kolesterol darah yang

terlalu tinggi, bahkan dinyatakan dapat membantu melawan kanker (Yusmarini

dan Efendi, 2004). Kombinasi bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus ini

bersifat sinergis. Jika kedua bakteri ini ditumbuhkan bersama-sama akan

memproduksi asam laktat lebih banyak dibandingkan jika tumbuh secara terpisah.

S. thermophilus dan L. bulgaricus merupakan BAL homofermentatif yang

merubah glukosa menjadi asam laktat. Lamanya fermentasi/inkubasi biasanya

diantara 4-8 jam dengan suhu 40 o

Soyghurt bernilai gizi tinggi karena mengandung protein, lemak,

karbohidrat, kalsium, phosphor, zat besi, berbagai vitamin terutama vitamin A,

vitamin B kompleks (kecuali B12), vitamin C, D, dan E (Yusmarini dan Efendi, C. Pada mulanya L. bulgaricus tumbuh

dominan dan menghasilkan asam amino glisin dan histidin, kedua senyawa ini

akan merangsang pertumbuhan S. thermophilus (Hidayat et al., 2006). Lama

waktu fermentasi berpengaruh terhadap aktivitas bakteri, karena semakin lama

fermentasi bakteri semakin aktif, dan semakin banyak jumlahnya, sehingga

kemampuan memecah substrat semakin besar. Lama waktu fermentasi juga

berpengaruh terhadap total asam, karena semakin lama fermentasi, L. bulgaricus

yang digunakan dalam proses fermentasi semakin aktif sehingga menghasilkan

2004). Soyghurt juga mengandung senyawa seperti isoflavon dan bersifat sebagai

antioksidan (Vij et al., 2011; Pyo dan Song, 2009). Dengan suplementasi soyghurt

ini diharapkan dapat mencegah dan mengeliminasi senyawa radikal bebas akibat

paparan timbal, serta dapat mencegah terjadinya stres oksidatif pada sel dan organ

hati.

Dengan melihat besarnya potensi bahan-bahan bioaktif serta keberadaan

bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus yang terdapat di dalam soyghurt dan

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh timbal terutama terhadap hati maka penulis

tertarik untuk melihat apakah soyghurt mampu melindungi kerusakan hati yang

disebabkan oleh timbal.

1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian tentang efektifitas pemberian soyghurt dalam perbaikan

kerusakan hati mencit yang dipapar timbal dibatasi aplikasinya pada bakteri S.

thermophilus dan L. bulgaricus serta perbaikan kerusakan hati yang terpapar

timbal, didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua bakteri tersebut sangat

menentukan keberhasilan proses fermentasi soyghurt dalam menghasilkan

metabolit sekunder, diharapkan dapat mencegah dan mengeliminasi senyawa ROS

dan radikal bebas akibat paparan timbal, dan mencegah terjadinya kerusakan pada

organ hati dan sel-sel hati.

Guven dan Gulmez (2003) menyatakan bahwa produk susu fermentasi

memberikan efek protektif yang lebih baik terhadap senyawa toksik dan

karsinogen. Begitu juga Smith (2003) menyatakan yoghurt banyak mengandung

berbagai vitamin yang berperan sebagai antioksidan yang dapat menetralkan

senyawa ROS dan radikal bebas yang bersifat merusak sel dan organ hati. Vij et

al. (2011) juga menyatakan soyghurt bermanfaat bagi kesehatan yang berpotensi

sebagai antioksidan yang merupakan jalur pertahanan tubuh. Berdasarkan uraian

di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah perbedaan lama waktu fermentasi pada proses pembuatan

soyghurt dapat menghasilkan jumlah koloni bakteri asam laktat yang

2. Apakah bakteri asam laktat pada soyghurt memiliki potensi dalam

memperbaiki kerusakan hati yang terpapar timbal.

1.3. Kerangka Pemikiran

Timbal merupakan senyawa toksik dan bersifat karsinogen. Pengaruh

negatif paparan timbal dapat membentuk radikal bebas dalam tubuh serta

menurunkan kemampuan antioksidan sehingga dengan sendirinya akan terjadi

stres oksidatif. Stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi

lipid membran, yang mengakibatkan hilangnya fungsi sel, apabila berlanjut dapat

menyebabkan terjadinya kerusakan dan kematian sel-sel hati (Mahdi et al., 2007).

Upaya pencegahan terhadap kerusakan hati ini diperlukan suatu asupan

untuk melindungi hati dari kerusakan dengan pemberian soyghurt, yang

pembuatannya menggunakan kultur BAL S. thermophilus dan L. bulgaricus.

Pertumbuhan BAL pada pembuatan soyghurt sangat dipengaruhi oleh waktu

fermentasi, sehingga diperlukan penggunaan waktu yang berbeda untuk melihat

seberapa banyak jumlah koloni S. thermophilus dan L. bulgaricus pada fermentasi

soyghurt sehingga penyembuhan kerusakan hati dapat terlihat nyata. Begitu juga

untuk dapat memantau pengaruh asupan soyghurt dalam mencegah kerusakan hati

yang terpapar timbal, dipakailah suatu pemeriksaan biokimia berupa pemeriksaan

kadar enzim transaminase (SGOT/SGPT) dan pemeriksaan histopatologis organ

hati.

Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Timbal

Stres

Oksidatif

- Inokulasi BAL - Fermentasi: 4, 6, 8 jam

HATI

Peroksidasi Lipid

SGOT

SGPT

Gambaran - Makroskopis - Histopatologi Hati

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitianinibertujuan untuk :

1. Mendapatkan waktu fermentasi yang sesuai bagi pertumbuhan S.

thermophilus dan L. bulgaricus pada pembuatan soyghurt.

2. Menentukan jumlah koloni bakteri asam laktat S. thermophilus dan L.

bulgaricus pada pembuatan soyghurt.

3. Mengevaluasi kemampuan bakteri asam laktat S. thermophilus dan L.

bulgaricus pada soyghurt dalam menurunkan kadar SGOT/SGPT, serta

memperbaiki gambaran makroskopis dan histopatologi hati mencit (Mus

musculus L.) yang terpapar timbal.

1.5. Hipotesis

1. Dihasilkan waktu fermentasi yang sesuai terhadap pertumbuhan bakteri asam

laktat pada pembuatan soyghurt.

2. Diperoleh jumlah bakteri asam laktat yang optimum pada pembuatan

soyghurt.

3. Bakteri asam laktat S. thermophilus dan L. bulgaricus pada soyghurt mampu

menurunkan kadar SGOT/SGPT, serta memperbaiki gambaran makroskopis

dan histopatologi hati mencit yang terpapar timbal.

1.6. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi tentang pengaruh

lama waktu fermentasi pada pembuatan soyghurt terhadap jumlah koloni bakteri

starter S. thermophilus dan L. bulgaricus yang memiliki kemampuan untuk

menurunkan kadar SGOT/SGPT, memperbaiki gambaran makroskopis dan

histopatologi hati mencit yang terpapar timbal sehingga dapat memberikan

kontribusi bagi masyarakat maupun industri yang memproduksi pangan

fungsional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Timbal

2.1.1. Sifat Fisika dan Kimia Timbal

Timbal sering juga disebut sebagai timah hitam atau plumbum, logam ini

disimbolkan dengan Pb. Timbal pada tabel periodik unsur kimia termasuk dalam

kelompok logam golongan IV-A. Timbal mempunyai nomor atom (NA) 82 dan

berat atom (BA) 207,2 merupakan suatu logam berat berwarna kelabu kebiruan

dengan titik leleh 327 oC dan titik didih 1.725 oC. Pada suhu 550-600 o

Timbal banyak digunakan pada pabrik baterai, pabrik pembuatan kaca,

pabrik kabel listrik, pabrik cat pewarna karet, pewarna tinta, bahan peledak, bahan

pembuatan tekstil, reagensia kimia, dan pewarna rambut (Sudarmaji et al., 2006).

Timbal digunakan sebagai bahan solder untuk perekat atau pematri barang-barang

elektronik. Merupakan salah satu bahan paduan yang mempunyai kemampuan

sangat tinggi untuk menahan sinar-x dan sinar-y, sehingga lempengan timbal

banyak dipakai sebagai pelindung bahan radioaktif. Timbal juga ditambahkan ke

dalam bahan bakar kendaraan bermotor dalam bentuk senyawa tetraethyllead

(TEL) yang berfungsi sebagai bahan anti letupan (anti knocking) karena sifatnya

yang dapat menaikkan angka oktan bahan bakar minyak (bensin). Namun disisi

lain ternyata TEL memberikan dampak polusi terhadap lingkungan hidup yaitu

mencemari udara. Senyawa timbal yang dihasilkan dari pembakaran pada mesin

kendaraan bermotor sangat berbahaya, dan jika masuk ke dalam tubuh manusia C timbal

menguap dan membentuk oksigen dalam udara lalu membentuk timbal oksida.

Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, mempunyai

kerapatan yang lebih besar dibandingkan logam-logam biasa, kecuali emas dan

merkuri, merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan

menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.

Walaupun bersifat lunak dan lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada

pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas, dan air asam. Timbal dapat

dapat menimbulkan gangguan pada sistem saraf dan sistem peredaran darah

(Sugiyarto dan Suyanti, 2010).

2.1.2. Metabolisme Timbal

Timbal adalah logam berat yang dapat menyebabkan keracunan dan

terakumulasi dalam tubuh manusia (Gambar 2.1.2). Proses masuknya timbal ke

dalam tubuh dapat melalui makanan dan minuman, udara, dan penetrasi pada

kulit. Penyerapan lewat kulit ini dapat terjadi disebabkan karena senyawa ini

dapat larut dalam minyak dan lemak (Palar, 2008). Timbal melalui udara masuk

ke saluran pernafasan akan terserap dan berikatan dengan darah paru-paru

kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Sekitar 90% timbal

yang terserap oleh darah berikatan dengan sel-sel darah merah (Palar, 2008).

WHO (2009) menetapkan kadar timbal pada darah anak 10 µg/l, dan dewasa 50

µg/l. Timbal yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman, masuk

ke saluran pencernaan dan akan diikutkan dalam proses metabolisme tubuh

(Naria, 2005).

Gambar 2.1.2 Akumulasi Timbal dalam Tubuh Manusia (Depkes RI, 2001 dalam Naria, 2005)

Asap rokok juga merupakan sumber pemaparan timbal, dimana orang

yang merokok dan menghirup asapnya akan terpapar timbal pada level yang lebih

tinggi daripada orang yang tak terpapar asap rokok. Rokok mengandung 2,4 µg

timbal dan 5% nya terdapat pada asap rokok (Gajawat et al., 2006). Timbal yang

diabsorpsi oleh tubuh akan mengikat gugus aktif dari enzim ALAD (Amino

merah. Adanya senyawa timbal akan mengganggu kerja enzim ini sehingga

sintesa sel darah merah menjadi terganggu (Palar, 2008).

Timbal masuk ke dalam tubuh akan didistribusikan ke darah, cairan

ekstraseluler, dan beberapa tempat deposit. Tempat deposit timbal berada di

jaringan lunak (hati, ginjal, dan saraf) dan jaringan keras (tulang dan gigi). Pada

tulang sekitar (60%), hati (25%), ginjal (4%), saraf (3%), dan ke jaringan lainnya

(Venugopal, 1978). Hal ini sejalan dengan penelitian Hariono (2005), setelah

pemberian timbal peroral pada tikus akan terjadi akumulasi timbal tertinggi pada

jaringan lunak terjadi berturut-turut pada ginjal, disusul hati, otak, paru, jantung,

otot, dan testis. Kadar timbal tertinggi dalam jaringan keras ditemukan pada

tulang rusuk, kepala, paha, dan gigi.

Dampak paparan timbal pada orang dewasa berpengaruh pada tekanan

darah tinggi, keguguran, pria yang kurang subur, gagal ginjal, kehilangan

keseimbangan, gangguan pendengaran, ketulian, dan rusaknya saraf seperti lambat

dalam beraksi. Pada wanita hamil timbal dapat melewati plasenta kemudian akan

ikut masuk dalam sistem peredaran darah janin yang menyebabkan janin dalam

kandungannya ikut terpapar, sehingga dapat menyebabkan kelahiran prematur,

dan timbal akan dikeluarkan bersama dengan air susu ibu. Wanita hamil yang

terpapar timbal berat badan bayinya rendah, mengalami toksisitas dan bahkan

kematian. Adanya timbal yang berlebihan dalam tubuh anak akan mengakibatkan

kejadian anemia yang terus menerus, dan akan berdampak pada penurunan

intelegensia. Pada anak-anak tingkat penyerapan timbal mencapai 53% dan akan

menjadi lebih tinggi lagi apabila si anak kekurangan kalsium, zat besi dan zinc

dalam tubuhnya, sedangkan dewasa hanya menyerap 10-15%. Anak dapat

menyerap tiga kali dosis lebih besar dibandingkan orang dewasa karena memiliki

perbandingan permukaan penyerapan dan volume yang lebih besar (Nasution,

2007).

2.1.3. Toksisitas Timbal

Ukuran keracunan suatu zat ditentukan oleh kadar dan lamanya

pemaparan. Keracunan timbal dapat menyebabkan efek akut dan kronis.

singkat (dapat terjadi dalam waktu 2-3 jam), dengan kadar yang relatif besar.

Keracunan akut yang disebabkan oleh timbal biasanya terjadi karena kecelakaan

misalnya, peledakan atau kebocoran yang tiba-tiba dari uap logam timbal,

kerusakan sistem ventilasi di dalam ruangan. Keracunan akut ditandai oleh rasa

terbakar pada mulut, terjadinya perangsangan dalam gastrointestinal, dan diikuti

dengan diare. Keracunan kronis terjadi karena absorpsi timbal dalam jumlah kecil,

tetapi dalam jangka waktu yang lama dan terakumulasi dalam tubuh. Durasi

waktu dari permulaan terkontaminasi sampai terjadi gejala atau tanda-tanda

keracunan dalam beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. Gejala

keracunan kronis ditandai oleh rasa mual, anemia, sakit di sekitar perut, dan dapat

menyebabkan kelumpuhan. Keracunan yang disebabkan oleh timbal dapat

mempengaruhi organ dan jaringan tubuh. Organ-organ tubuh yang menjadi

sasaran dari keracunan timbal adalah sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem

urinaria, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan jantung (Palar, 2008).

Kadar timbal dalam darah merupakan indikator pemajanan yang sering

dipakai dengan pajanan eksternal. Kadar timbal dalam darah merupakan petunjuk

langsung jumlah timbal yang masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian untuk

mengetahui dan mengukur kadar timbal dalam tubuh manusia dapat dilihat

melalui darah, sekret, jaringan lunak, dan tulang (Naria, 2005).

Studi toksisitas timbal menunjukkan bahwa kandungan timbal dalam darah

sebanyak 100 µg/l dianggap sebagai tingkat aktif (level action) berdampak pada

gangguan perkembangan dan penyimpangan perilaku. Sedangkan kandungan

timbal 450 µg/l membutuhkan perawatan segera dalam waktu 48 jam. Kandungan

timbal lebih dari 700 µg/l menyebabkan kondisi gawat secara medis (medical

emergency). Untuk kandungan timbal di atas 1.200 µg/l bersifat sangat toksik dan

dapat menimbulkan kematian. Pada anak kadar timbal 68 µg/l dapat menyebabkan

anak makin agresif, kurang konsentrasi, bahkan menyebabkan kanker. Keracunan

timbal pada kadar yang tinggi, pada anak dapat menyebabkan anemia, kerusakan

otak, hati, ginjal, saraf dan pencernaan, koma, kejang-kejang atau epilepsi, serta

2.1.4. Efek Timbal terhadap Organ Hati

Penggunaan timbal dalam jumlah besar atau penggunaan yang

berulang-ulang menyebabkan sifat kumulatif pada organ hati, serta dapat mengakibatkan

keracunan. Sekitar 90% timbal masuk ke dalam sirkulasi darah dan 25%

terdeposit pada organ hati (Palar, 2008).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat efek yang di

timbulkan timbal terhadap organ hati yaitu, penelitian Hariono (2005) pemberian

timbal asetat 0,5 g/kgBB/oral/hari pada tikus ditemukan hati dan ginjal tikus

secara makroskopis terjadi perubahan warna menjadi pucat, pada pemeriksaan

histopatologi hati terlihat adanya degenerasi hidrofik. Penelitian Anggraini (2008)

dengan memberikan timbal 100 mg/kgBB/oral/hari pada mencit selama 4 minggu

terjadi kerusakan pada organ hati dan ginjal. Syahrizal (2008) juga melaporkan

pemberian timbal 20 mg/kgBB selama 7 hari pada mencit terjadi nekrosis pada

hepatosit hati. Begitu juga dengan penelitian Gajawat (2006) pemberian timbal 20

mg/kgBB secara intraperitoneal pada mencit menunjukkan kerusakan pada sel-sel

hati.

2.2. Yoghurt dan Soyghurt 2.2.1. Yoghurt

Yoghurt merupakan salah satu jenis produk susu fermentasi yang terkenal.

Prinsip dasar fermentasi yoghurt adalah inokulasi bakteri kultur starter pada susu

yang telah mengalami pemanasan dan pendinginan. Komponen karbohidrat utama

pada susu adalah laktosa. Laktosa yang merupakan karbohidrat utama pada susu

akan digunakan oleh kultur starter sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya.

Laktosa akan dihidrolisis dengan produk akhir asam piruvat. Selanjutnya asam

piruvat akan diubah menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Selain

menghasilkan aroma yang khas, asam laktat juga berperan dalam pembentukan

gel yoghurt. Secara sederhana, reaksi perubahan laktosa menjadi asam laktat

adalah sebagai berikut (Tamime dan Robinson, 1999):

C12H22O11 + H2O → 4C3H6O

Laktosa air asam laktat

Berbagai jenis susu dapat digunakan untuk membuat yoghurt, seperti susu

sapi, susu krim, dan susu skim (susu tanpa lemak) dengan bentuk menyerupai

bubur atau es krim yang rasanya asam (Shurtleff dan Aoyagi, 2007). Yoghurt

dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan campuran bakteri asam

laktat Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat

menguraikan laktosa menjadi asam laktat. Adanya asam laktat inilah yang

menyebabkan yoghurt berasa asam (Heller, 2001). S. thermophilus dan L.

bulgaricus bekerjasama dalam memfermentasi susu segar untuk mengubahnya

menjadi yoghurt. Selama fermentasi hanya kadar laktosa (gula susu) yang berubah

banyak, yaitu menurun menjadi sekitar 20% sampai 50% dari jumlah semula.

Kadar laktosa turun karena diubah menjadi asam laktat oleh bakteri S.

thermophilus dan L. bulgaricus, kedua bakteri ini merupakan spesies mikroba

yang esensial dan aktif dalam hubungan simbiotik (Herastuti et al., 1994).

Akumulasi asam laktat menyebabkan penurunan nilai pH atau

meningkatkan keasaman susu. Kasein adalah protein utama susu yang terpengaruh

dengan perubahan pH atau keasaman. Jika pH susu lebih rendah dari 4.6 kasein

tidak dapat stabil dan terkoagulasi membentuk gel yoghurt (Tamime dan

Robinson, 1999). Saat susu difermentasi menjadi yoghurt, terjadi kenaikan kadar

vitamin-vitamin sebagai kegiatan bakteri yaitu vitamin A, vitamin B kompleks

diantaranya vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin),

vitamin B6 (piridoksin), asam folat, asam pantotenat, dan biotin. Kadar protein,

lemak, dan mineral meski tidak bertambah banyak dari susu, tetapi menjadi lebih

bermanfaat bagi tubuh karena lebih mudah diserap. Yoghurt memiliki dua

kelebihan dibanding dengan susu segar. Pertama karena selama fermentasi kadar

laktosa turun, sehingga yoghurt aman dikonsumsi oleh orang yang lanjut usia atau

yang alergi terhadap laktosa/susu (Widodo, 2002). Kedua yoghurt lebih awet

dibanding susu segar karena asam laktat pada yoghurt berfungsi sebagai pengawet

alami. Dengan dikeluarkannya asam laktat oleh bakteri yoghurt, banyak bakteri

lain yang tak tahan asam akan pertumbuhannya. Hal tersebut mengakibatkan

yoghurt bisa bertahan dari serangan mikroba pembusuk (Soeharsono, 2010).

Pembuatan yoghurt merupakan salah satu metode yang tertua dalam

konsisten dan tidak ada sineresis. Komposisi bahan baku dan formulasi yang tepat

serta proses pengolahan yang benar dibutuhkan untuk menghasilkan yoghurt

dengan tekstur dan konsistensi yang baik. Dewasa ini yoghurt telah mengalami

perkembangan dalam proses pembuatannya sehingga menghasilkan yoghurt

dengan aroma dan citarasa yang semakin baik dan bervariasi. Citarasa khas pada

yoghurt disebabkan oleh terbentuknya asam laktat, asam asetat, karbonil, diasetil,

dan asetaldehid (Widodo, 2002). Standar Nasional Indonesia untuk yoghurt

[image:34.595.152.479.294.651.2]disajikan pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1. Standar Nasional Indonesia untuk Yoghurt 2981:2009 No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan penampakan Cairan kental

semi padat

Bau Normal/khas

Rasa Khas/asam

Konsistensi Homogen

2 Kadar lemak (b/b) % Min 3,0

3 Total padatan susu bukan lemak (b/b)

% Min 8,2

4 Protein (b/b) % Min 2,7

5 Kadar abu (b/b) % Maks 1,0

6 Keasaman (dihitung sebagai laktat) (b/b)

% 0,5-2,0

7 Cemaran logam

Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,3

Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20

Timah (Sn) mg/kg Maks 40

Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03

8 Arsen mg/kg Maks 0,1

9 Cemaran mikroba

Bakteri Coliform APM/g

atau koloni/g

Maks 10

Salmonella - Negatif/25g

Listeria monocytogenes - Negatif/25g Sumber: Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Manfaat yoghurt bagi kesehatan tubuh telah banyak dibuktikan oleh para

peneliti di dunia, karena kandungan nilai gizi yang baik dan mudah dicerna oleh

tubuh. Selain untuk tujuan kesehatan, yoghurt juga sering dikonsumsi untuk

menyeimbangkan mikroflora usus sehingga bakteri-bakteri yang merugikan dapat

ditekan jumlahnya dan sebaliknya usus akan didominasi oleh bakteri yang

menguntungkan. Manfaat yoghurt lainnya yaitu, dikenal sebagai minuman sehat

anti diare karena dapat mencegah aktivitas dan pertumbuhan berbagai bakteri

patogen penyebab gastroenteritis yang dapat menyebabkan diare dan radang usus.

Hal ini dikarenakan L. bulgaricus mempunyai aktivitas anti enterotoksin terhadap

E. coli. Yoghurt yang mempunyai keasaman 1% dapat menyebabkan

bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella sp. dan Coliform tidak aktif, penghambatan

tersebut diperkuat oleh adanya produksi senyawa-senyawa antibiotik yang

dihasilkan oleh mikroba yoghurt (Tamime dan Robinson 1999).

Konsumsi yoghurt juga dapat menurunkan kadar kolesterol darah, diduga

yoghurt mengandung satu senyawa yang dapat menghambat terjadinya sintesis

kolesterol. Konsumsi yoghurt pun berpengaruh baik pada pertumbuhan tulang dan

gigi, karena dengan mengkonsumsi yoghurt kemampuan absorpsi kalsium, fosfor

dan fluor akan meningkat (Widyaningsih, 1995). Yoghurt menghasilkan zat-zat

gizi yang diperlukan oleh hati sehingga berguna untuk mencegah penyakit kanker

(Yusmarini dan Efendi, 2004). Memiliki fungsi sebagai antimikroba dan dapat

meningkatkan sistem imunitas atau ketahanan tubuh (Salji, 1991).

2.2.2. Soyghurt

Soyghurt merupakan produk minuman dari bahan dasar susu kedelai yang

difermentasi dengan bantuan kultur starter bakteri asam laktat S. thermophilus dan

L. bulgaricus. Bakteri S. thermophilus berperan dalam pembentukan citarasa dari

soyghurt, sedangkan L. bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma soyghurt

(Herawati dan Wibawa, 2009). Dibandingkan dengan yoghurt, soyghurt

mempunyai beberapa kelebihan yaitu, lebih sedikit memerlukan kultur bakteri dan

lebih kaya akan citarasa. Dilihat dari segi gizinya soyghurt mengandung kadar

protein lebih tinggi dari yoghurt (Yusmarini et al., 2009). Cara pembuatan

yoghurt sama dengan cara pembuatan soyghurt, hanya bahan dasarnya yang

berbeda, yoghurt berbahan dasar dari susu sapi atau susu skim, sedangkan

sama yaitu bakteri Streptococcusthermophilus dan Lactobacillus (bulgaricus atau

acidophilus).

Proses fermentasi pada soyghurt sedikit mendapat kesulitan. Hal ini karena

jenis karbohidrat yang terdapat pada susu kedelai sangat berbeda jauh dengan

karbohidrat dari susu sapi. Karbohidrat pada susu kedelai terdiri dari golongan

oligosakarida yang tidak dapat digunakan sebagai sumber energi maupun sumber

karbon oleh kultur stater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembuatan

soyghurt, jika susu kedelai langsung diinokulasikan dengan kultur dan diinkubasi

selama 4-6 jam pada suhu 40-45 o

Soyghurt yang berbahan dasar susu kedelai dilihat dari segi gizinya,

mengandung kadar protein lebih tinggi dari susu sapi (Tabel 2.2.2), karenanya

susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi orang

yang alergi susu sapi, yaitu mereka yang tidak punya atau kurang enzim laktase

dalam saluran pencernaannya, sehingga tidak mampu mencerna laktosa dalam

susu sapi. Akibatnya, laktosa akan lolos ke dalam usus besar dan akan dicerna

oleh jasad renik yang ada di sana. Efeknya orang tersebut akan menderita diare

tiap kali minum susu sapi (Santoso, 2009). Susu kedelai mengandung protein,

lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Secara umum susu kedelai

mempunyai kandungan vitamin A, B1, B2, B3,

C, maka tidak akan dihasilkan perubahan pada

pH maupun viskositasnya, dengan kata lain tidak terbentuk yoghurt kedelai. Agar

proses fermentasi dapat berjalan dengan baik, perlu diberi penambahan sumber

gula terlebih dahulu ke dalam susu kedelai sebelum diinokulasi. Sumber-sumber

gula yang dapat ditambahkan adalah sukrosa (gula pasir), glukosa, fruktosa, atau

dengan penambahan susu bubuk skim sebagai sumber laktosa (Herawati dan

Wibawa, 2009). Soyghurt dengan penambahan susu skim sebelum fermentasi

akan menghasilkan soyghurt dengan total asam dan kekentalan yang sesuai

dengan standar yoghurt. Penambahan susu skim selain dapat meningkatkan

kekentalan juga dapat memperbaiki citarasa soyghurt. Penambahan susu skim

tersebut selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber laktosa. Laktosa

berfungsi sebagai sumber karbon dan energi bagi S. thermophilus dan L.

bulgaricus. Protein meningkatkan total padatan susu, sehingga mempengaruhi

kekentalan (Helferich dan Westhoff, 1980).

terkandung dalam jumlah cukup banyak ialah vitamin A, D, dan E. Keunggulan

[image:37.595.134.481.167.550.2]lain dari susu kedelai adalah tidak mengandung kolesterol (Koswara, 2006).

Tabel 2.2.2. Perbandingan Komposisi Nutrien Susu Kedelai dan Susu Sapi Jenis nutrisi Satuan Susu kedelai Susu sapi

Kadar air g 88,72 87,99

Kalori kkal 50 61

Protein g 3,6 2,29

Lemak g 1,84 3,34

Karbohidrat g 5,76 4,66

Kadar abu g 0,48 0,72

Mineral

Kalsium (Ca) mg 3 119

Fosfor (P) mg 56 93

Zat besi (Fe) mg 0,8 0,1

Magnesium (Mg) mg 28 13

Kalium (K) mg 191 152

Natrium (Na) mg 3 49

Seng (Zn) mg 0,39 0,38

Tembaga (Cu) mg 0,1 -

Mangan (Mn) mg 0,2 -

Vitamin

Tiamin mg 0,122 0,038

Riboflavin mg 0,042 0,162

Niasin mg 0,22 0,084

Vitamin B6 mg 0,062 0,042

Asam pantotenat mg 0,076 0,314

Folasin µg 1 5

Asam lemak jenuh % 40-48 60-70

Asam lemak tak jenuh % 52-60 30-40

Kolesterol % 0 9,24-9,9

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI dalam Santoso (2009)

Susu kedelai dikonsumsi karena manfaatnya, mengandung isoflavon

(Sacks et al., 2006), antioksidan alami, tidak mengandung laktosa sehingga dapat

dikonsumsi oleh orang yang tidak tahan terhadap susu sapi dan baik untuk

penderita penyakit diabetes, kanker, penyakit ginjal (Chang et al., 2005) juga

mengurangi risiko penyakit jantung (Cavalini et al., 2009). Susu kedelai yang

difermentasi menjadi soyghurt berperan penting dalam menurunkan risiko terkena

penyakit degeneratif. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya

regulasi untuk menghambat pertumbuhan kanker terutama kanker prostat,

menurunkan risiko terkena penyakit jantung, diabetes, ginjal, dan osteoporosis

(Koswara, 1992). Isoflavon merupakan faktor kunci dalam kedelai sehingga

memiliki potensi memerangi penyakit tertentu (Ginting et al., 2009).

Kandungan isoflavon pada kedelai berkisar 2-4 mg/kg kedelai. Senyawa

isoflavon ini pada umumnya berupa senyawa kompleks atau konjugasi dengan

senyawa gula melalui ikatan glukosida. Jenis senyawa isoflavon ini terutama

adalah genistin, daidzin, dan glisitin. Bentuk seyawa demikian ini mempunyai

aktivitas fisiologis kecil. Selama proses pengolahan, baik melalui proses

fermentasi maupun proses non-fermentasi, senyawa isoflavon dapat mengalami

transformasi, terutama melalui proses hidrolisa sehingga dapat diperoleh senyawa

isoflavon bebas yang disebut aglikon yang lebih tinggi aktivitasnya. Senyawa

aglikon tersebut adalah genistein, daidzein, dan glisitein. Isoflavon kedelai dapat

menurunkan risiko penyakit jantung dengan membantu menurunkan kadar

kolesterol darah juga dapat membantu menurunkan osteoporosis (Koswara, 2006).

Kandungan senyawa isoflavon dalam susu kedelai juga berpotensi sebagai

anti-inflamasi, anti-kanker, anti-virus, anti-alergi dan anti-kolesterol, serta dapat

meningkatkan fungsi kekebalan sel (Vij et al., 2011).

Susu kedelai jika proses pembuatannya kurang baik, maka susu kedelai

masih mengandung senyawa anti-gizi dan senyawa penyebab off-flavor

(penyimpangan citarasa dan aroma pada produk olahan kedelai). Senyawa

anti-gizi yang mempengaruhi mutu olahan kedelai ialah antitripsin dan asam fitat.

Sedangkan senyawa off-flavor pada kedelai ialah glukosida, saponin, dan

estrogen. Dalam pengolahan, senyawa-senyawa tersebut harus dihilangkan atau

diinaktifkan, sehingga akan dihasilkan produk olahan kedelai dengan mutu terbaik

dan aman untuk dikonsumsi manusia (Koswara, 1992).

Susu kedelai yang difermentasi memiliki banyak kelebihan daripada susu

kedelai yang tidak difermentasi. Fermentasi menghancurkan bakteri patogen yang

tidak diinginkan, meningkatkan citarasa, dan mengurangi aroma langu (Shurtleff

dan Aoyagi, 2007). Apabila dibandingkan dengan kasein susu, kedelai memiliki

kemampuan antioksidan yang lebih besar dalam mencegah oksidasi lemak. Hasil

sangat baik untuk kesehatan. Selain itu pada fermentasi susu kedelai terdapat

senyawa antikolesterolemia yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu non

fermentasi (Vij et al., 2011).

Di Indonesia belakangan ini soyghurt menjadi semakin populer. Produk ini

dengan mudah dapat dijumpai di berbagai pasar swalayan, dengan berbagai

kemasan, warna, dan citarasanya yang khas. Beberapa jenis produk soyghurt dapat

[image:39.595.123.502.250.393.2]dilihat pada Gambar 2.2.2.

Gambar 2.2.2. Soyghurt (Anonim, 2011)

2.3. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri asam laktat secara luas digunakan sebagai starter untuk fermentasi

minuman, daging, dan sayuran. BAL termasuk aman jika ditambahkan dalam

pangan karena sifatnya tidak toksik, tidak menghasilkan toksin, dan umumnya

memenuhi status GRAS (Generally Recognized As Safe), yaitu mikroorganisme

yang tidak beresiko terhadap kesehatan, bahkan beberapa jenis bakteri tersebut

berguna bagi kesehatan. BAL memetabolisme berbagai jenis karbohidrat secara

fermentatif menjadi asam laktat sehingga disebut bakteri asam laktat (Fuller,

1992). BAL yang biasa digunakan untuk starter dalam pembuatan yoghurt adalah

sekelompok bakteri yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat. BAL ini

dapat digolongkan menjadi dua grup, yaitu golongan bakteri homofermentatif dan

golongan bakteri heterofermentatif. Klasifikasi ini berdasarkan hasil akhir dari

fermentasi glukosa (Fardiaz, 1992). Skema pembentukan asam laktat oleh bakteri

Gambar 2.3. Skema Pembentukan Asam Laktat dari Glukosa oleh BAL Homofermentatif dan Heterofermentatif (Fardiaz, 1992)

Bakteri asam laktat homofermentatif mengubah keseluruhan glukosa

menjadi asam laktat melalui jalur glikolisis sedangkan heterofermentatif

memfermentasi glukosa menjadi asam laktat melalui jalur fosfoketolase. Bakteri

asam laktat yang tergolong homofermentatif dapat mengubah 95% dari glukosa

menjadi asam laktat, CO2 dan asam-asam volatil lainnya juga dihasilkan tetapi

dalam jumlah yang sangat kecil. Beberapa contoh BAL yang bersifat

homofermentatif adalah Streptococcus, Pediococcus, dan beberapa spesies

Lactobacillus seperti L. bulgaricus, L. lactis, L. acidophilus, L. helveticus. BAL

yang tergolong heterofermentatif mengubah glukosa menjadi asam laktat, etanol

atau asam asetat, asam format, dan CO2 Homofermentatif

dalam jumlah yang hampir sama.

Beberapa contoh BAL heterofermentatif adalah Leuconostoc dan beberapa spesies

Lactobacillus, misalnya L. fermentum, L. brevis, L. plantarum, L. rhamnosus, L.

Bakteri asam laktat homofermentatif digunakan dalam pengawetan

makanan karena produksi asam laktat dalam jumlah besar serta mampu

menghambat bakteri penyebab kebusukan makanan dan bakteri patogen lainnya.

Golongan BAL heterofermentatif lebih ditujukan kepada pembentukan flavor dan

komponen aroma, seperti asetaldehid, dan diasetil (Fardiaz, 1992). Jenis BAL

yang biasa dipakai sebagai starter pada pembuatan yoghurt dan soyghurt adalah S.

thermophilus dan L. bulgaricus (Kusmiati dan Malik, 2002).

Bakteri asam laktat bermanfaat untuk peningkatan kualitas higiene dan

keamanan pangan melalui penghambatan secara alami terhadap flora berbahaya

yang bersifat patogen. BAL dapat berfungsi sebagai pengawet makanan karena

mampu memproduksi asam organik, menurunkan pH lingkungannya, dan

mengekskresikan senyawa yang mampu menghambat mikroorganisme patogen

seperti H2O2, diasetil, CO2

Klasifikasi BAL menjadi beberapa genus didasarkan pada perbedaan sifat

morfologi dan fisiologi. Secara morfologi BAL termasuk bakteri Gram positif

berbentuk batang (basil) dan bulat (kokus) dalam bentuk berpasangan,

membentuk rantai atau tetrad, tidak berspora, dan non motil. Secara fisiologi,

katalase negatif, tidak mereduksi nitrat, dan mampu memproduksi asam laktat

sebagai produk akhir metabolik selama fermentasi karbohidrat. Klasifikasi terbaru

menggolongkan BAL ke dalam 20 genus, namun dari sudut pandang teknologi

pangan hanya terdapat 12 genus BAL yang utama, yaitu Aerococcus,

Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc,

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Oenococcus, Weisella, dan

Vagococcus (Salminen et al., 2004), namun hanya empat genus diantaranya yang

berperan penting dalam fermentasi susu yaitu Lactobacillus, Streptococcus,

Pediococcus, dan Leuconostoc (Pato, 2003). Perbedaan karakteristik dari ke

empat genus bakteri asam laktat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

, asetaldehid, asam-asam amino, dan bakteriosin.

Pertumbuhan dan metabolisme dari spesies bakteri pada usus tergantung dari

substrat yang tersedia, yang umumnya berasal dari makanan yang dikonsumsinya.

Wright dan Salminen (1999) menyatakan kelebihan BAL adalah kemampuannya

untuk bertahan hidup mengkolonisasi usus, memproduksi asam laktat, bakteriosin,

Tabel 2.3. Karakterisasi Empat Genus Bakteri Asam Laktat (Santoso, 2008)

Karakteristik Genus Bakteri Asam Laktat

Lactobacillus Leuconostoc Pediococcus Streptococcus

Bentuk sel Batang Bulat Bulat Bulat

Pengaturan sel Tunggal/ berpasangan

Berpasangan/ rantai

Tetrad Berpasangan

Produksi gas - + - -

Pengecatan Gram + + + +

Katalase - - - -

Motilitas - - - -

Dekstran - ± - -

Tipe fermentasi Homo/Hetero Hetero Homo Homo

Pertumbuhan

pada 10 °C ± ± ± ±

Pertumbuhan

pada 45 °C ± - ± ±

Pertumbuhan

pada pH 3,5 ± ± - ±

Pertumbuhan

pada pH 9.0 - - - ±

Tipe

peptidoglikan DAP (+) DAP (-) DAP (+) DAP (+)

Keterangan: (-) Negatif, (+) Positif, (±) Variasi Antara Spesies, Homo= Homofermentatif, Hetero=Heterofermentatif, DAP= Asam Diaminopimelat

2.3.1. Streptococcus thermophilus

Streptococcus thermophilus termasuk ke dalam kingdom Prokariota,

divisi Bacteria, filum Firmicutes, kelas Coccus, ordo Lactobacilles, famili

Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies S. thermophilus (Buchanan

dan Gibbons, 1974). S. thermophilus merupakan bakteri asam laktat berbentuk

bulat dengan diameter 0,7-0,9 µm, koloni berpasang-pasangan atau membentuk

rantai panjang, Gram positif, anaerob fakultatif, katalase negatif, tidak berspora,

bersifat termodurik, tidak toleran terhadap konsentrasi garam lebih besar dari

6,5%, menyukai suasana mendekati netral dengan pH optimum untuk

pertumbuhannya adalah 6,5. Suhu optimum pertumbuhan S. thermophilus antara

40-45 oC, suhu minimum 20-25 oC, suhu maksimum 50-52 oC (Erkus, 2007). S.

thermophilus bersifat homofermentatif, memfermentasi laktosa, sukrosa, glukosa,

fruktosa, dan produksi utamanya adalah asam laktat (Tamime dan Deeth, 1980)

Gambar 2.3.1. Streptococcus thermophilus (Kunkel, 2008)

S. thermophilus bersimbiosis secara mutualisme dengan L. bulgaricus,

keberadaan ke duanya secara bersamaan di dalam susu dapat menyebabkan

pertumbuhan keduanya menjadi lebih cepat (Helferich dan Westhoff, 1980).

Komponen yang dihasilkan oleh S. thermophilus berupa asam format dan asam

laktat yang dapat menurunkan pH sehingga menstimulir pertumbuhan L.

bulgaricus sedangkan L. bulgaricus menghasilkan asam amino seperti valin,

histidin, dan glisin yang dibutuhkan oleh S. thermophilus (Tamime dan Robinson,

1999).

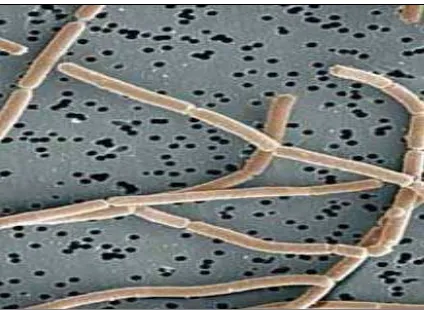

2.3.2. Lactobacillus bulgaricus

Lactobacillus bulgaricus dikelompokkan ke dalam kingdom Prokariota,

divisi Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacilles, famili

Lactobacillaceae, genus Lactobacillus, dan spesies L. bulgaricus (Buchanan dan

Gibbons, 1974). L. bulgaricus merupakan bakteri Gram positif, anaerob fakultatif,

homofermentatif, berbentuk batang dengan diameter 0,5-0,8 μm panjangnya ± 2-9

μm, tidak berspora, dan bersifat katalase negatif. L. bulgaricus termasuk jenis bakteri termofilik karena hidup secara optimum pada suhu 45 oC, suhu minimum

22 oC, dan suhu maksimum 50-52 o

Gambar 2.3.2. Lactobacillus bulgaricus (Singer, 2008)

Pada pembuatan yoghurt, L. bulgaricus berperan dalam penurunan pH

sampai sekitar 4.0. Selain itu, L. bulgaricus juga memberi kontribusi terhadap

flavor yoghurt melalui produksi asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan diasetil

(Winarno et al., 1993). Bakteri L. bulgaricus ini lebih tahan terhadap asam

dibanding Streptococcus dan Pediococcus. Oleh karena itu, lebih banyak terdapat

pada tahapan terakhir dari tahapan fermentasi tipe asam laktat (Tserovska et al.,

2000). Lactobacillus merupakan flora normal dalam usus dan vagina manusia,

tidak patogen dan toksigenik, dan dapat mempertahankan viabilitas selama

penyimpanan (Macfarlane dan Cummings, 1999). L. bulgaricus di dalam susu

lebih bersifat proteolitik yang berkontribusi pada tekstur dan aroma produk susu

fermentasi, yaitu dengan membebaskan valin, histidin, dan glisin yang diperlukan

oleh S. thermophilus selama pertumbuhannya.

2.3.3. Bakteri Asam Laktat sebagai Probiotik

Pemilihan BAL sebagai probiotik sangat berkaitan dengan sifatnya yang

memenuhi kriteria aman untuk dikonsumsi (Generally Recognized As Safe,

GRAS), dimana hal ini merupakan syarat utama untuk probiotik (Beasley, 2004)

dan kemampuannya untuk menghasilkan zat yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan mikroorganisme lain. Kedua sifat tersebut, dan beberapa