PENINGKATAN PERFORMANS SAP1

BALI

MELALUI PERBAIKAN

MUTU

PAKAN

DAN

SUPLEMENTASI SENG

ASETAT

DISERTASI

I .Oleh

SENTANA PUTRA

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERFORMANCE IMPROVEMENT OF BALI CATTLE THROUGH TEE USE OF QUALITY FEEDS AND

SUPPLEMENTATION

ZINC

ACETATESentana Putra

Under the supervision of Toha Sutardi as Chairman of Dissertation Committee, Djokowoerjo Sastradipradja, Tuty L. Yusuf, Jajat Jachja, and

Ketut Lana as member of committee.

ABSTRACT

Bali cattle (Bibos banteng) is indegenous animal that well recognized for superior reproduktive performance, high dressing out percentage, and high meatlbone ration. The animals however, is getting smaller and smaller in size due to continuous

offtake of quality bulls and poor nutrition. The experiment tried to improve

performance of the cattle through the use of leguminous tree foliage, concentrate feeds, and supplementation of zinc acetate. Experimental results were analyzed for the efficacy of the improvement followed by regression studies to elucidate metabolizable

energy (ME) and crude protein (CP) requirements of animals. The experiment was a

randomized complete block feeding trial in pregnant cows, 261

f

16.5 kg liveweight,where the treatments were A = 70% elephant grass (EG)

+

30% Gliricidia sepium (GS),B = 30% EG

+

58% GS+

12% Hibiscus tilliacius (HT), containing devaunating agent,C = 74% B + 25% concentrate feeds, and D = C

+

50 mg Zn-acetate/kg of dietary drymatter. The feeding regime was more or less maintained sine2 6.2

+

1.4 months ofpregnancy throughout 25 weeks of lactation.

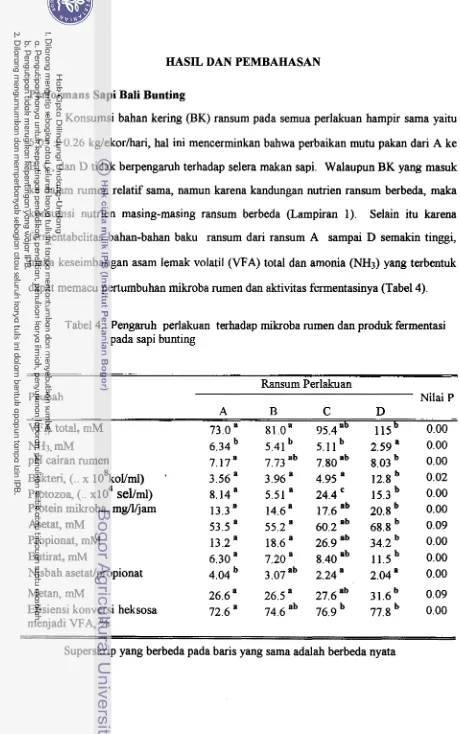

The use of HT (treatment B) slightly decreased the total viable rumen protozoa from 8.14

x

1o4

to 5.5 1x

1o4

celldml, that was accompanied by a small increase in thetotal cultivable rumen bacteria from 3.56 x lo8 to 3.96

x

lo8 coloniedml. The changesreduced rumen

NH3

from 6.34 t o 5.41 mM (P<0.01), but increased digestibility (Pc0.0 1) of fat (1 1.4 vs 23.4%), crude protein (62.4 vs 67. I%), and N retention (22.6 vs 37.0 g/d). inclusion of concentrate feeds (treatment C) stimulated the growth of protozoa to 2.44 x 10' cellslml, while the total counts of bacteria remained unchanged (4.95 x lo8 colonieslml). The treatment improved fermentability of the whole diet that was apparent fiom the increase in the total volatile fatty acids (VFA) from 81.0 to 95.7mM and the increase in the rate of tungstic acid precipitible N (TAPN) formation from

14.6 to 20.8 mg/l in a hour. The changes lead to improvement in energy utilization that was noted fiom the drop of the acetatdpropionate ratio of the VFA fiom 3.07 to 2.01 and the increase in the efficiency of convertion of hexose energy into VFA from 74.6 to 77.8 % (P<0.01). Addition of Zn-acetate (treatment D) promoted growth of rurnen

9

bacteria to 1.28 x 10 colonies/ml and decrease the rumen protozoa to 1.53 x lo5 cellslml, so that fermentation, degestibility, and N utilization parameters were improved

pregnancy (0.465 vs 0.355kg/d) and gave birth to heavier calves (18.7 vs 15.4 kg).

Animals on treatment D yielded more milk than rest (2.73 vs 1.62 4%FCM/d).

Regression analysis revealed that the pregnant cows required 0.466

MJ

ME and9.91 g CP for maintenance, 7.96 MJ ME and 44 g CP for one kg liveweight gain, and

1.93 MJ ME and 15.1 g CP for one month advancement of pregnancy stage. The

lactating cows required 0.728 MJ ME and 1.9 g CP for maintenance, 4.393 MJ ME and

1.03 kg CP for one kg liveweight gain, and 3.272 MJ ME and 271 g CP for production

of one kg 4'YbFCM. Within ihe first 25 weeks of age, the requirements of the calves could be represented by following equations: ME (MJId) = -0.639

+

0.073W+

13.5746+

8.056D with R2 = 0.84 and Sb = 0.56, and CP (g/d) = -5.20+

0.661W+

3.686+

198.056

+

145.5D with R2 = 0.92 and S b = 26.6. In the equations, W stands for liveweight (kg), G for liveweight gain (kg/d) and D for dry matter consumption of diet.RINGKASAN

SENTANA PUTRA. Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan

Mutu Pakan dan Suplementasi Seng Asetat (dibimbing oleh TOHA SUTARDl sebagai

ketua, DJOKOWOERJO SASTRADIPRADJA, TUTY L. YUSUF, JAJAT JACHJA,

dan KETUT LANA sebagai anggota).

Sapi Bali (Bibos banteng) adalah sumber plasma nutfah asli yang bukan dimiliki

oleh masyarakat Bali saja, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sapi ini memiliki

beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan sapi-sapi Bos indicus atau Bos taurus,

di antaranya daya reproduksi dan nilai karkasnya tinggi. Dengan terjadinya seleksi

negatif yakni pengurasan pejantan produktif dan berkualitas secara terus menerus,

belum intensifhya pelaksanaan progam inseminasi buatan, serta pakannya bermutu jelek

mendorong pedet yang terlahir semakin bertarnbah kecil.

Salah satu dari faktor tersebut dicoba diperbaiki terutama aspek nutrisi (mutu

pakan) yang dapat meningkatkan ekpresi gen seperti mutu energi, protein dan mineral.

Fenomena yang menonjol pada rendahnya performans sapi Bali adalah bobot lahir

rendah dengan mortalitas tinggi dan rendahnya pertumbuhan pedet pra-sapih sebagai

akibat produksi susu yang terbatas, sehingga semakin lama ukuran tubuh sapi Bali

semakin kecil. Walaupun 'demikian, sapi Bali masih nampak bulat dan berdaging,

karena itu perbaikan mutu pakan perlu dimulai dari sapi bunting, agar anak yang

dilahirkan kerangkanya lebih besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hayati

Indonesia (bibit) untuk masa depan.

Pemberian mutu pakan jelek sangat terkait erat dengan sistem pemeliharaan

secara tradisional, dimana hijauan pakan yang diberikannya hanya bertumpu pada

rumput lokal, selain berserat kasar tinggi dan protein kasarnya rendah juga defisien Zn

mikroba rumen dan aktivitasnya dalam merombak pakan, sehingga nutrien yang

tercerna rendah. Selanjutnya dengan kecernaan yang rendah sudah pasti pasokan

nutfien ke hewan inang (sapi) juga rendah, dan bila kondisi ini berlangsung lama, maka

tidak jarang menghambat pertumbuhan dan produktivitas sapi Bali.

Sangat menghawatirkan pemberian pakan berkualitas jelek secara nasional dan

terus-menerus pada sapi Bali bunting, karena akan berpengaruh negatif terhadap produk

metabolisme rumen, rendahnya kondisi tubuh sapi calon induk, bobot lahir pedet, dan

pertumbuhannya. Dengan demikian nantinya dapat berpengaruh terhadap rendahnya

performans sapi Bali secara keseluruhan, baik yang ada di pulai Bali atau pun di

kantong-kantong produksi seperti di Kawasan Timur Indonesia lainnya. Penggunaan

leguminosa semak/pohon, konsentrat dan suplementasi seng asetat dapat dilakukan

sebagai langkah perbaikan mutu pakan, agar tercipta ekologi rumen yang kondusip dan

pasokan nutrien produk metabolisme rumen ke hewan inang semakin tinggi. Dengan

langkah ini besar harapan dapat memenuhi kebutuhan fisiologis sapi Bali, sehingga

performansnnya dapat ditingkatkan, baik sapi Bali sedang bunting, laktasi atau pun

pertumbuhan pedetnya.

Percobaan dilakukan pada 12 ekor sapi Bali bunting pertama dengan umur

kebuntingan 5-6 bulan dan rataan bobot tubuhnya 261 k- 17 kg. Percobaan in vivo

dilakukan di Desa Buruan, Gianyar, Bali, sedangkan pengamatan laboratorium

menyangkut mikroba rumen clan produks fermentasinya dilakukan di Laboratorium

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Udayana (UNUD) d m Laboratorium Analitik UNUD Bukit Jimbaran.

Bahan baku ransum yang digunakan berasal dari bahan-bahan lokal seperti (1)

hijauan meliputi : rumput gajah , gamal, dan daun waru; (2) konsentrat meliputi : dedak

padi, bungkil kelapa, minyak jagung, urea; garam, superkalmiks, amonium sulfat, dan

seng asetat. Bahan-bahan ini disusun sesuai ransum perlakuan masing-masing sapi Bali

bunting dan laktasi dengan kandungan TDN = 58 - 66%, protein kasar = 12 - 18%, dan

Zn = 18 - 60 mglkg. Adapun perbedaan ransum bunting dan laktasi hanya menekankan

pad? nisbah protein mudah didegradasi dengan protein 1010s degradasi (protein "by

pass") yakni masing-masing 2: 1 dan 1 : 1.

Rancangan kelompok lengkap teracak digunakan dalam percobaan ini dengan

empat ransum percobaan dan tiga blok sebagai ulangan, dimana tiap unit percobaan

terdapat satu ekor sapi dan pembelokannya berdasarkan perbedaan bobot tubuh.

Adapun ke empat ransum perlakuan tersebut adalah A = 70% rumput gajah

+

30%garnal (Ransum Hijauan Konvensional); B = 30% ruimput gajah

+

58% gamal+

12%waru (Ransum Hijauan dengan leguminosa semaklpohon); C = 75% B

+

25%konsentrat; dan D = ransum C disuplementasi 50 mglkg Zn asetat.

Peubah yang diamati konsumsi nutrien, VFA, NH3, pH, bakteri, protozoa,

produk fermentasi, kecernaan nutrien retensi nitrogen, dan tambahanlperubahan bobot

tubuh, baik pada sapi Bali bunting atau pun laktasi. Untuk pertumbuhan pedet

meliputi: konsumsi susu dan nutrien susu serta tambahan bobot tubuh selama 17

minggu pasca lahir, sedangkan delapan minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

pasca lahir) meliputi konsumsi susu, nutrien sum, konsumsi ransum, nutrien ransum,

dan tambahan bobot tubuh serta kecernaan nutrien.

Peningkatan performans sapi Bali bunting sejalan dengan perbaikan mutu pakan

dan suplementasi seng asetat. Konsumsi bahan kering (BK) pada sapi Bali bunting

hampir sama, narnun dengan fermentabilitasnya yang tinggi dapat meningkatkan asam

lemak volatil (VFA) dari Ransum Hijauan Konvensional (A); Ransum Hijauan dengan

leguminosa semWpohon (B); Ransum Berkonsentrat (C); dan Ransum Berkonsentrat

yang disuplementasi seng asetat (D) dengan hasil tertinggi terdapat pada ransum D.

Walaupun produksi amonia (NH3) semakin menurun dari A - D, namun populasi

gambaran bahwa rendahnya amonia pada ransum D mungkin telah digunakan untuk

pertumbuhan bakteri yang maksimal.

. Kehadiran Zn-asetat dapat memacu pertumbuhan bakteri rumen, terutarna Bfido

bacterium, dimana bakteri ini mempunyai kemampuan memproduksi asam laktat yang

selanjutnya menjadi asam propionat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa produk fermentasi

meningkat (asetat, propionat, dan butirat), walaupun produksi metannya pada ransum D

juga tertinggi, namun dengan propionat yang tertinggi ternyata menghasilkan efisiensi

konversi energi heksosa menjadi energi VFA tertinggi.

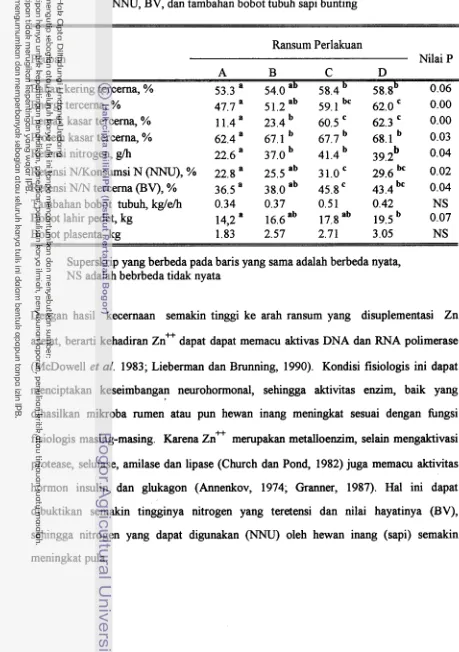

Proses selanjutnya pada sapi Bali bunting adalah dengan produk fermentasi

mmen yang semakin tinggi dapat meningkatkan pencernaan fermentatif atau pun

hidrolitik, sehingga kecernaan nutrien pada ransum A, B, C, dan D semakin meningkat.

Hasil kecernaan ini memberi konstribusi terhadap peningkatan nitrogen yang teretensi,

nitrogen yang dapat digunakan (NNU), serta nilai hayati protein pakan dan protein mikroba (BV), sehingga selain dapat meningkatkan tambahan bobot tubuh induk dan

bobot plasenta juga terhadap bobot lahir pedet. Kendati tambahan bobot tubuh dan

bobot plasenta berbeda tidak nyata, namun dengan bobot plasenta yang semakin

meningkat berarti dapat mentransfer nutrien lebih banyak ke fetus, sehingga nyata dapat

meningkatkan bobot lahir pedet. Hal ini memberi gambaran bahwa antara bobot

plasenta berkorelasi positif dengan bobot lahir pedet (Ft2 = 0.80; Nilai P = 0.0001).

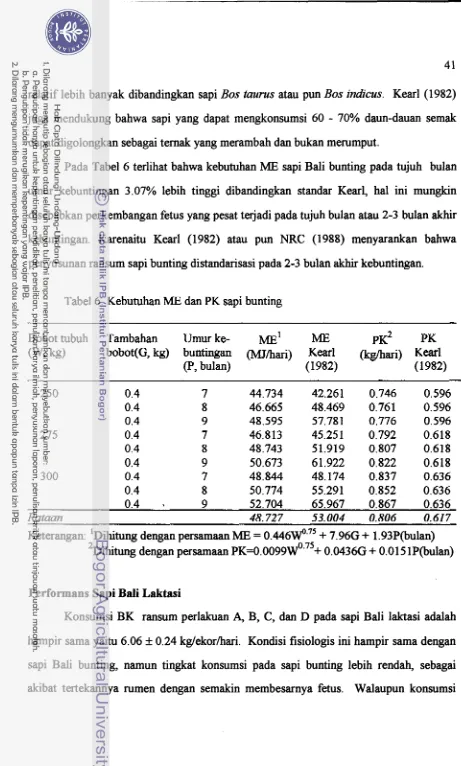

Adapun kebutuhan energi termetabolis (ME, MJJhari) dan protein kasar (PK, kg/hari)

adalah 0.466 MJ ME dan 9.9 g PK untuk setiap kg bobot metabolis (hidup pokok); 7.76

MJ ME dan 44 g PK untuk setiap kg tambahan bobot tubuh; dan 1.93 MJ ME dan 15.1

g PK untuk setiap bulan pertambahan umur kebuntingan.

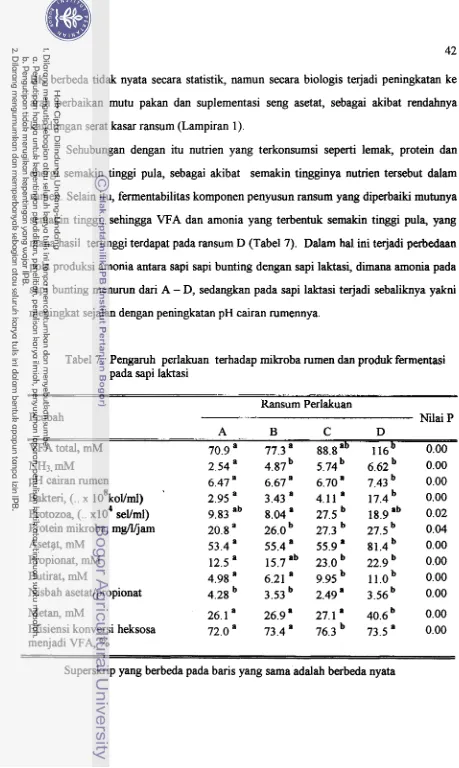

Performans sapi Bali laktasi juga meningkat searah dengan perbaikan mutu

pakan dan suplementasi Zn-asetat. Konsumsi BK ransum A, B, C, dan D hampir sama,

ini menunjukkan bahwa ransum perlakuan tidak berpengamh terhadap selera makan

sapi. Konsumsi BK ini lebih tinggi dari pada sapi Bali bunting, sebagai akibat

membesarnya fetus selama umur kebuntingan, karena itu dapat membatasi kapasitas

rurqen, sehingga akhirnya menurunkan konsumsi.

Fenomena yang sama juga terjadi pada sapi Bali laktasi seperti sapi bunting,

dimana dengan perbaikan mutu pakan ini selaim memperbaiki fermentabilitas ransum

juga dapat menciptakan ekologi rumen yang kondusip. Dalam ha1 ini diperoleh VFA

dan amonia semakin tinggi, sehingga dapat memacu pertumbuhan bakteri dengan hasil

tertinggi terdapat pada ransum berkonsentrat yang hisuplementasi Zn-asetat (D).

Walaupun kehadiran waru tidak efektif sebagai agensia defaunasi terutarna pada ransum

berkonsentrat (C) dan D, namun dengan kehadiran Zn dan sulhr yang lebih tinggi

selain dapat mengaktivasi kerja enzim-enzim pencernaan juga dapat merubah pola

fermentasi tidak seperti sapi Bali bunting, terutama pada D. Selanjutnya dengan

perubahan pola fermentasi pada sapi Bali laktasi menghasilkan asam asetat tertinggi

dengan propionat relatif lebih rendah dibanding sapi C. Hal ini membawa konskwensi

meningkatnya produksi gas metan, kendati demikian dengan VFA total dan amonianya

tertinggi dapat meningkatkan efesiensi konversi energi heksosa menjadi VFA. Hal ini

dapat memacu pencernaan pasca rumen, sehingga nutrien yang tercerna juga meningkat.

Jadi dengan meningkatnya kecernaan nutrien dapat meningkatkan retensi nitrogen,

NNU, dan BV, yang pada akhirnya rmeningkatkan produksi susu . Kebutuhan ME

(MJIhari) dan PK (kglhari) sapi Bali laktasi adalah 0.728 MJ ME dan 1.9 g PK untuk

hidup pokok; 4.393

MJ

ME dan 1.03 kg PK untuk setiap 1 kg tambahan bobot tubuh;dan 3.272 MJ ME dan 0.271 kg PK untuk produksi susu 1 kg 4%

FCM.

Walaupun kandungan nutrien susu tidak berbeda nyata antar ransum, namun

dengan produksi susu semakin tinggi ke arah sapi yang disuplementasi Zn-asetat, maka

pertumbuhan pedet selama 17 minggu pasca lahir meningkat sejalan dengan

seperti laktosa, lemak, protein dan energi susu berpengaruh 77% terhadap tambahan

bobot tubuh pedet, namun di antara nutrien tersebut laktosa peranannya tertinggi yakni

72%

( R ~

= 0.72; Nilai P = 0.0006). Selanjutnya pertumbuhan pedet selama delapan minggu pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) masih sangat ditentukan oleh konsumsinutrien susu daripada konsumsi ransum, dimana sumbangan efektifnya masing-masing

42% vs 21%

m2

= 0.61; Nilai P = 0.0005). Kebutuhan ME (MJhari) dan PK (g~hari)pedet pada pertumbuhan pra-sapih dapat dihitung dengan persamaan masing-masing

ME = -0.6389

+

0.0728W+

13.574G+

8.0559F dan PK = -5.1966 + 0.6607W+

198.0546+

145.5D (dimana W = bobot tubuh, G = tarnbahan bobot tubuh, dan D = bahan kering ransum yang dikonsumsi).. . .

PENINGKATAN PERFORMANS SAP1 BALI MELALUI PERBAIKAN MUTU PAKAN DAN

SUPLEMENTASI SENG ASETAT

Oleh

SENTANA PUTRA

Disertasi sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM PASCASARJANA lNSTlTUT PERTANlAN BOGOR

Judul Disertasi : Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan Mutu Pakan dan Suplementasi Seng Asetat

Nama Mahasiswa : SENTANA PUTRA

Nomor Pokok : 94521fPTK

Menyetuj ui 1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Toha Sutardi, M.Sc.

- .

Ketua

-

(Prof. Dr. D. Sastradipradja) (Dr. Drh.Tuty L. Yusuf, MS.)

(Dr. Ir. Jajat Jachja, F.A., M.Agr,) Anggota

2. Ketua Program Studi Ilmu Ternak

-At!).---

(Prof. Dr. Adi Sudono, M.Sc.)

(Prof. Dr. Ketut Lana) Anggota

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Antiga, Manggis, Karangasem, Bali pada tanggal 17

April 1957, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, dengan ibu bernama Ni N.

Seriya dan ayah N. Rentjana (almarhum). Pendidikan Sekolah dasar diselesaikan di

SD Negeri 1 Antiga pada tahun 1970; Pendidikan Sekolah Menengah Pertarna

diselesaikan di SMP Negeri Ulakan, Manggis, Karangasem pada tahun 1973; dan

Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Singaraja, Bali pada

tahun 1976.

Pada tahun 1977 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran

Hewan dan Petemakan (FKHP) Universitas Udayana (UNUD) Denpasar, Bali dan lulus

sebagai Sarjana Peternakan pada awal tahun 1984. Selanjutnya penulis pada tahun

1990 melanjutkan pendidikan S2 yakni Magister Sains (MS) dalam bidang Ilmu Temak

pada Program Pascasarjana lnstitut Pertanian Bogor (WB) dan selesai pada tahun 1992.

Pada tahun 1994 penulis melanjutkan pendidikan S3 (Doktor) pada Program Pascasrjana

IPB dengan biaya dari Tim Manajemen Program Doktor

(TMPD)

Direktorat JenderalPendidikan Tinggi. Sejak tahun 1984 penulis mulai magang di laboratorium Nutrisi

dan Makanan Ternak dan tahun 1986 diangkat menjadi staf pengajar pada Jurusan

Nutrisi dan Makanan ~ e m a k , Fakultas Petemakan UNUD Denpasar, Bali.

Pada tahun 1984 penulis menikah dengan Dra. Ida Ayu Putu Sari dan sampai

saat ini penulis telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Jananuraga

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang

Maha Kuasa atas asung kertha waranugrahaNya, sehingga penelitian dan penulisan

disertasi yang berjudul Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan Mutu

Pakan dan Suplementasi Seng Asetat dapat diselesaikan.

Melalui kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang

tulus kepada Prof. Dr. Toha Sutardi, M.Sc. sebagai ketua komisi pembimbing, Prof. Dr.

Djokowoerjo Sastradipradja, Dr. Drh. Tuty L. Yusuf, MS., Dr. Ir. Jajajt Jachja, F.A.,

M.Agr., dan Prof Dr. Ketut Lana sebagai anggota komisi pembimbing, atas

pengarahan, bimbingan, dan motivasinya selama penulis melakukan penelitian dan

penyelesaian penulisan disertasi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Institut pertanian Bogor

(IPB) dan Direktur Program Pascasarjana IPB atas kesempatan yang diberikan untuk

mengikuti studi Program Doktor. Kepada Rektor Universitas Udayana (UNUD) dan

Dekan Fakultas Peternakan (Fapet) UN UD disampaikan terima kasih atas ijin melanjutkan studi Doktor dan bantuan dana penelitian

.

Ucapan terima kasih jugapenulis sampaikan kepada Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Dirjen Dikti yang

membiayai penulis selama studi di Program Pascasarjana IPB.

Kepada Kepala Dinas Peternakan Tingkat I Propinsi Bali, Pinpinan P3Bali, dan

Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Kabupaten Badung, disampaikan terima kasih, atas segala bentuk batuan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Bantuan tersebut

sangat menunjang keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan

disertasi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepala

laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fapet UNUD dan staf serta kepala

selama penulis menganalisis beberapa peubah disertasi, sehingga disertasi ini dapat

diselesaikan.

, Kepada istri Dra. Ida Ayu Putu Sari dan ananda Jananuraga Maharddhika yang

tercinta disampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengertian, kasih sayang dan

kesetiannya mendampingi penulis selama penelitian berlangsung dan selama proses

penyelesaian penulisan disertasi. Terima kasih dan penghargaan yang tulus juga

disampaikan kehadapan ayah (almarhum), ibu, kakak dan adik serta ayah (almarhum)

dan ibu mertua, k&k dan adik ipar yang tercinta atas bantuan materiil, sepirituil, dan

doa restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Ir. Ida Ayu Made Sukarini, M.Agr. atas kerja

samanya yang baik dalam penelitian ini. Demikian juga teman-teman serta semua pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, baik dalam bentuk tenaga

atau pun dorongan moril, sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat

diselesaikan dengan baik.

Bogor, Februari 1999

DAFTAR IS1

Halaman

. . .

DAFTARTABEL xvi

. . .

DAFTARGAMB

PLR

xvii. . .

DAFTARLAMPIRAN xviii

PENDAHULUAN . . . 1 LatarBelakang . . . 1 TujuanPenelitian . . . 4

KegunaanPenelitian . . . 5

TINAJAUAN PUSTAKA . . . 6 Asal Usul Sapi Bali dan Performansnya . . . 6

Pengaruh Keragaman Hijauan Makanan Ternak terhadap

. . .

Performans Ternak 8

. . .

Pengaruh Konsentrat terhadap Performans Ternak 11

. . .

Pengaruh Defaunasi terhadap Perfonnans Ternak 12

Pengaruh Reduksi Emisi Metan terhadap Performans Ternak . . . 15

Pengaruh Suplementasi Sulfur dan Seng terhadap Performans Ternak . . . . 15

MATERI DAN METODE . . . 19

. . .

Lokasi dan Lama Percobaan 19

. . .

Sapi Percobaan 19

. . .

Ransum Percobaan 19

. . .

Rancangan Percobaan 21

PeubahyangDiamati . . . 21

. . .

AnalisisData 33

. . .

HASILDANPEMBAHASAN

Performans Sapi Bali Bunting . . .

Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar

. . .

Sapi Bali bunting

Performans Sapi Bali Laktasi . . .

Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar

. . .

Sapi Bali Laktasi

Performans Perturnbuan Pedet Sapi Bali . . .

Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar

34 34 40 41 48 49

5 5

KESlMPULAN DAN SARAN . . . 58

Kesimpulan . . . 59

Saran . . . 59

DWTARPUSTAKA . . . 60

DAFTAR TABEL

Nomor Judul tabel Halaman

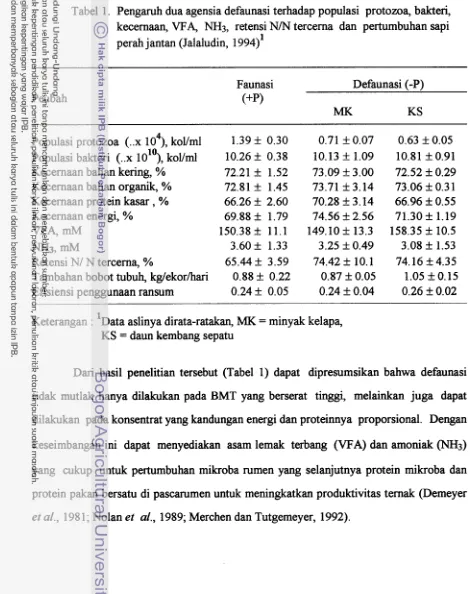

1 Pengaruh dua agensia defaunasi terhadap populasi protozoa, bakteri, kecernaan nutrien,

VFA,

NH3, retensi N, dan pertumbuhan sapi perahj a m (Jalaludin, 1994) . . . 14 r

. . .

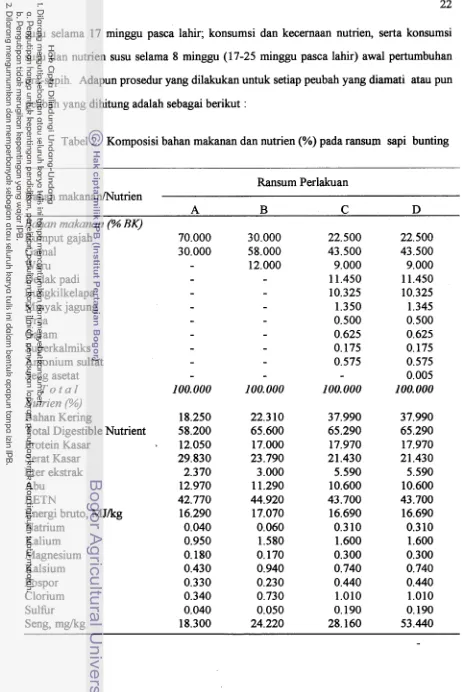

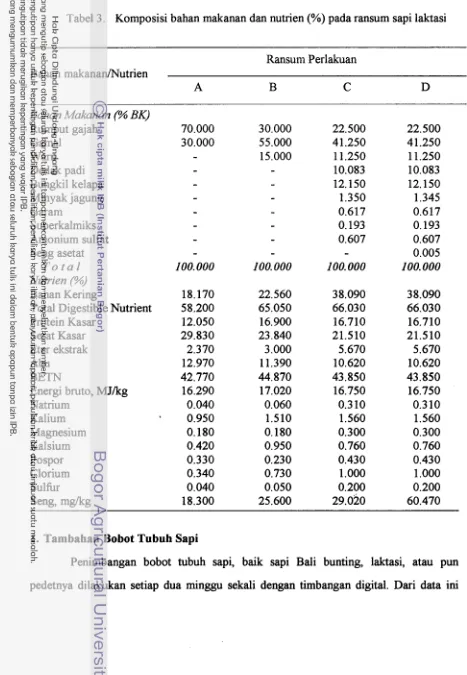

2. Komposisi bahan makanan dan nutrien

(YO)

pada ransum sapi bunting 223. Komposisi

bahan

makanan dan nutrien (%) pada ransum sapi laktasi . . . 23#engaMh-n terhadap mikroba lumen dan produk fermentasi

. . .

pada sapi W i n g 3 3

Pengarub ~rJ&ua.n terhadap nutrien tercerna, retensi nitrogen, NNU,

BV, dan$m&&zm-bobot tubuh sapi bunting . . . 38 -

KebutJlan .- apqgiME dan PK sapi bunting . . . F

4 1

Pe@.perk&im erhadap mikroba rumen dan prod& fermentasi

. . .

pada-sapi hktai 42

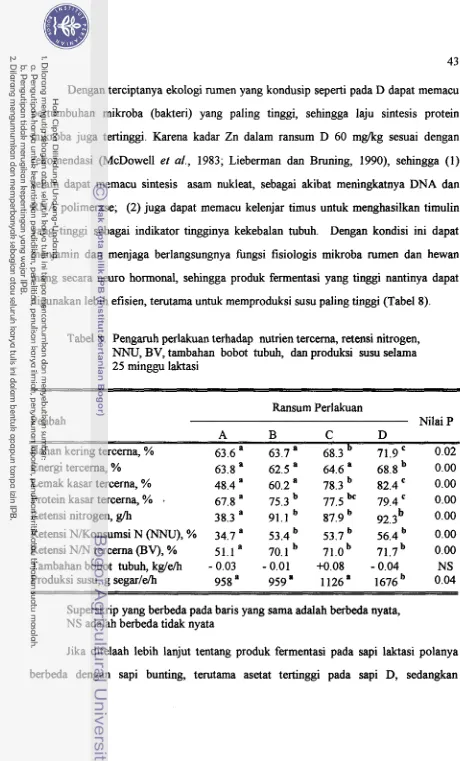

'Pengaruh perlakuan terhadap nutrien tercerna, retensi nitrogen, NNU, BV, tambahan bobot tubuh, dan produksi susu sapi selama 25

minggu laktasi . . . 43

Kebutuhan ME dan PK sapi laktasi . . . . . 48

10. Pengaruh perlakuan terhdap tarnbahan bobot tubuh pedet, konsumsi susu, dan nutrien susu selama 17 minggu pasca

lahir (periode menyusu) . . . 5 0

T'f,.

Pengaruh

perlakuan terhadap konsumsi nutrien susu, nutrien ransum,dan

tarnbahan bobot tubuh pedet, selama delapan minggu awalpertumbuhan pra-sapih . . . 53

22. Kecernaan nutrien (%) pada susu dan ransum yang diberikan

. . .

. . pedet sapi selama delapan minggu awal pertumbuhan pra-sapih 54

. .

. . .

13. Kebutuhan ME dan PK pedet sapi Bali selama 16 minggu menyusu 56

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul gambar Halaman

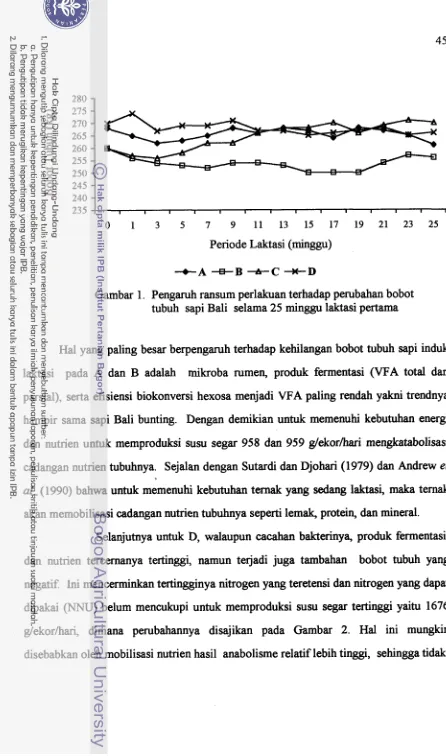

1. Pengaruh ransum perlakuan terhadap perubahan bobot tubuh

sapi Bali selama 25minggu laktasi pertama . . . 45

2. Pengaruh ransum perlakuan terhadap produksi susu sapi Bali

Selama 25 minggu laktasi pertama . . .

3. Pengaruh ransum perlakuan terhadap perkembangan bobot

bobot tubuh pedet sapi Bali selama 25 minggu pertumbuhan

pra-sapih . . . 5 1

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul lampiran Halaman

. . .

1

.

Konsumsi nutrien berdasarkan bahan kering pada sapi Bali bunting 692

.

Konsumsi nutrien berdasarkan bahan kering pada sapi Bali laktasi . . . 693 . Bobot tubuh sapi Bali pada saat konsepsi (melalui IB). tambahan bobot tubuh kosong (tampa plasenta dan pedet) serta bobot partus

dan plasenta pada masing-masing ransum perlakuan . . . 70

. . .

4 . Analisis sidik ragam VFA total (rnM) cairan rumen sapi bunting 70

5 . Analisis sidik ragam NH3 (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 71

6

.

Analisis sidik ragam pH cairan rumen sapi bunting . . . 717 . Analisis sidik ragam cacahan bakteri (koVml) cairan rumen

. . .

sapi bunting 71

8

.

Analisis sidik ragam cacahan protozoa (seVml) cairan rumensapi bunting . . . 72

. . .

9 . Analisis sidik ragam protein mikroba (mg/l/jarn) sapi bunting 72

10

.

Analisis sidik ragarn asam asetat (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 72....

1 1 . Analisis sidik ragarnasarnpr~pionat ( m . ) cairan sapi bunting . . . 7 3

12

.

Analisis sidik ragam asam butirat (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 7313

.

Analisis sidik ragam nisbah asam asetat dengan asam propionat cairan. . .

rumen sapi bunting 73

14

.

Analisis sidik ragam produksi metan (mM) sapi 7415 . Analisis sidik ragam efisiensi konversi energi heksosa menjadi

. . .

VFA sapi bunting 74

16 .. Analisis sidik ragam bahan kering tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 74

1 7

.

Analisis sidik ragam energi tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 7518 . Analisis sidik ragam lemak kasar tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 75

19 . Analisis sidik ragam protein kasar tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 75

20

.

Analisis sidik ragam retensi nitrogen (glhari) sapi bunting . . . 762 1 . Analisis sidik ragam retensi nitrogen/konsumsi nitrogen (NPU. %)

. . .

sapibunting 76

22 . Analisis sidik ragam retensi nitrogenlnitrogen tercerna (BV. %)

. . .

sapi bunting 76

23

.

Analisis sidik ragam tarnbahan bobot tubuh (kg/ekor/hari)sapibunting . . . 77

24

.

Analisis sidik ragam bobot lahir pedet (kg). . .

7725

.

Analisis sidik ragam bobot plasenta (kg) . . . 7726

.

Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energitermetabolisme (ME. MJIhari) dan protein kasar

(PK.

kglhari)sapibunting

. . .

78. . .

27

.

Analisis sidik ragam VFA total(mM)

cairan rumen sapi laktasi 8028

.

Analisis sidik ragam NH3(mM)

cairan rumen sapi laktasi . . . 80. . .

29 . Analisis sidik ragam pH cairan rumen sapi laktasi 80

3 0 . Analisis sidik ragam cacahan bakteri (koVml) cairan rumen

. . .

sapi laktasi

3 1 .

.

Analisis sidik ragam cacahan protozoa (seVml) cairan rumen. . . sapi laktasi

3 2

.

Analisis sidik ragam protein rnikroba (mgwjarn) sapi laktasi . . .33

.

Analisis sidik ragam asam asetat(mM)

cairan rumen sapi laktasi . . .3 4

.

Analisis sidik ragam asam propionat (mM) cairan rumen sapi laktasi. .

35

.

Analisis sidik ragam asam butirat (rnM) cairan rumen sapi laktasi. . .

36

.

Analisis sidik ragam nisbah asam asetat dengan asam propionatcairan rumen sapi bunting . . .

. . .

37 . Analisis sidik ragam produksi metan (mM) sapi laktasi

3 8 . Analisis sidik ragam efisiensi konversi energi heksosa menjadi

VFAsapilaktasi . . .

39

.

Analisis sidik ragam bahan kering tercerna (%) ransum sapi laktasi. . .

40

.

Analisis sidik ragam energi tercerna (%) ransum sapi laktasi. . .

41 . Analisis sidik ragam lemak kasar tercerna (YO) ransum sapi laktasi

. . .

42

.

Analisis sidik ragam protein kasar tercerna (%) ransum sapi laktasi . . .4 3 . Analisis sidik ragam retensi nitrogen (glhari) sapi laktasi . . .

44 . Analisis sidik ragam retensi nitrogenflconsumsi nitrogen (NPU. %)

. . . sapi laktasi

45

.

Analisis sidik ragam retensi nitrogednitrogen tercerna (BV. %)46. Analisis sidik ragam tambahan bobot tubuh (kg/ekor/hari)

sapilaktasi . . . 86

47.

.

Analisis sidik ragam produksi susu segar (kglekorlhari) selama24 minggu laktasi . . . 86

48. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi

termetabolisme (ME, MJ/hari) dan protein kasar (PK, kglhari)

sapilaktasi . . . 87

49. Analisis sidik ragam konsumsi susu (kg BWekorhari) pada pedet

selama 17 minggu pasca lahir . . . 87

50. Analisis sidik ragam konsumsi laktosa susu (kglekorhari) pada

pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 88

5 1. Analisis sidik ragam konsumsi lemak susu (kg BWekorlhari) pada

pedet selama 17 minggu pasca lahir

. . .

8852. Analisis sidik ragam konsumsi protein susu (kg/ekor/hari) pada

pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 88

53. Analisis sidik ragam konsumsi energi susu (kglekorhari) pada

pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 89

54. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) seminggu pasca lahir

. . .

8955. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) pada 17 minggu

. . .

pascalahir 89

56. Analisis sidik ragam tambahan bobot tubuh pedet (kglekorhari)

selama 17 minggu pasca lahir . . . 90

57. Analisis sidik ragam konsumsi susu (kg BWekorhari) pada pedet

. . .

58. Analisis sidik ragam konsumsi laktosa susu (kgekorhari) pada pedet

selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu pasca lahir) . . . 90

59.

.

Analisis sidik ragam konsumsi lemak susu (kglekorlhari) pada pedetselama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 91 60. Analisis sidik ragam konsumsi protein susu (kg/ekor/hari) pada pedet

selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 91

6 1. Analisis sidik ragam konsumsi energi susu (kgekorhari) pada pedet

selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu pasca lahir) . . . 9 1

62. Analisis sidik ragam konsumsi ransum (kg BWekor/hari) pada pedet

selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 92

63. Analisis sidik ragam konsumsi bahan organik (kglekorki) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

pasca lahir) . . . 92

64. Analisis sidik ragam konsumsi lemak kasar (kglekorhari) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

pasca lahir) . . . 92

65. Analisis sidik ragam konsumsi protein kasar (kglekorhari) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

pasca lahir) . . . 93

66. Analisis sidik ragam konsumsi energi bruto (kgfekorlhari) pada pedet selama 8 rninggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

pasca lahir) . . . .,. . . . 93

67. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) pada 25 minggu

pascalahir . . . 93

68. Analisis sidik ragam tarnbahan bobot tubuh pedet (kgekorhari)

. . .

69. Analisis sidik ragam kecernaan bahan kering susu dan ransum (%)

pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pasca lahir 94

70. Analisis sidik ragam kecernaan lemak kasar susu dan ransum (%) pedet selarna 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pascalahir 94

71. Analisis sidik ragam kecernaan protein kasar susu dan ransum (%)

pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

. . .

pasca lahir 95

72. Analisis sidik ragam kecernaan energi susu dan ransum (%)

pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pascalahir 95

73. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi

termetabolisme (ME, MJthari) dan protein kasar (PK, kgthari)

69. Analisis sidik ragam kecernaan bahan kering susu dan ransum (%) pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu

. . .

pascalahir 94

70. Analisis sidik ragam kecernaan lemak kasar susu dan ransum (%)

pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pasca lahir 94

71. Analisis sidik ragam kecernaan protein kasar susu dan ransum (%) pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pasca lahir 95

72. Analisis sidik ragam kecernaan energi susu dan ransum (%)

pedet selarna 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu

. . .

pascalahir 95

73. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi

termetabolisme (ME, MJfhari) dan protein kasar (PK, kg~hari)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sapi Bali bukan milik masyarakat Bali saja, melainkan milik seluruh rakyat

Indonesia sebagai sumber plasma nutfah asli Indonesia. Apabila dibandingkan dengan

sapi-sapi Bos taurus atau pun Bos indicus, sapi Bali memiliki beberapa keunggulan di

antaranya daya reproduksi dan nilai karkasnya tinggi. Menurut Soehadji (1991) daya

reproduksi sapi Bali seperti angka kebuntingan dan tingkat kelahiran cukup tinggi

masing-masing 90 dan 83%, sedangkan rataan nilai karkasnya mencapai 58%. Akhir-

akhir ini sifat-sifat keunggulan tersebut mulai dipertanyakan keberadaannya, mengingat

ukuran bobot sapi semakin kecil, bobot lahirnya rendah dengan mortalitas yang cukup

tinggi dan pertumbuhan pra-sapih yang rendah sebagai akibat rendahnya produksi susu.

Permasalahan tersebut di atas memunculkan isu nasional bahwa sapi Bali yang

ada saat ini telah mengalami dekadensi genetik, sebagai akibat adanya seleksi negatif

yakni pengurasan pejantan produktif yang berkualitas secara terur-menerus untuk

diantarpulaukan atau pun diekspor. Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap

fenomena tersebut adalah belum intensifnya program inseminasi buatan ( I . ) dan kurang terkontrolnya perkawinan dengan pejantan lokal, serta belum diperhatikannya

keberadaan sapi calon induk

Secara keseluruhan terjadinya permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari

penerapan sistem tradisional. Karena sistem pemberian pakan yang hanya bertumpu

pada rurnput lapangan belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis sapi Bali akan

nutrien (terutama protein dan mineral mikro), baik untuk hidup pokok atau pun untuk

produksi. Dengan demikian, jika kondisi fisiologis ini berlangsung dalam kurun waktu

yang lama, selain dapat menurunkan performans sapi Bali juga ekspresi gennya.

nasional di masa mendatang dengan genetik potensial yang lebih tinggi, maka

hendaknya perbaikan mutu pakan dimulai dari sejak bunting pertama.

Konsekuensi logis dari pemeliharaan sapi Bali secara tradisional adalah belum

terpenuhi kebutuhannya akan nutrien terutama energi atau pun protein. Sejalan dengan

prediksi Sutardi (1991) bahwa kebutuhan sapi Bali akan protein relatif lebih tinggi

dibanding dengan sapi jenis lain. Selain itu, jika ditinjau dari asal usulnya sapi Bali

berasal dari sapi liar (Bibos banteng) yang dalam hidupnya lebih banyak memanfaatkan

daun semaldpohon sebagai sumber pakannya. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan

Kearl (1982) bahwa ternak yang dapat memanfaatkan 60-70% daun-daunan, maka

ternak tersebut dapat digolongkan sebagai perambah (browser). Oleh karena itu, dalam

upaya meningkatkan performans sapi Bali hendaknya berbasis pada daun-daunan lokal

yaitu leguminosa semak dan pohon sejalan dengan konsep sistem tiga strata (Nitis ef a/.,

1986). Selanjutnya Nitis (ef al., 1996) menjelaskan bahwa sapi Bali yang diberi hijauan

sistem tiga strata yakni 30% rumput (stratum 1); 45% daun semak (Stratum 2); 20%

daun pohon (stratum 3); dan 5% limbah palawija tambahan bobot tubuh pedetnya 26%

lebih tinggi daripada sapi non strata.

Pemberian hijauan leguminosa semak dan pohon, selain kandungan energinya

tinggi juga menyediakan sumber protein yang cukup, baik yang mudah didegrasi atau

I

pun 1010s degradasi dalam rumen. Daun gamal (Gliricidia sepium) dan waru (Hibiscus

tilliacius) salah satu leguminosa semak dan pohon yang dapat befingsi sebagai

sumber protein mudah didegrasi (DIP) dan 1010s degradasi

(UP)

(Sutardi, 1995).Kedua leguminosa ini perlu diatur pernberiannya agar nisbah DIPIUIP mendekati 2: 1

untuk sapi sedang bunting atau pun tumbuh (Sutardi et al., 1983) dan 1: 1 untuk sapi

laktasi (NRC, 1988). Fungsi lain yang tak kalah pentingnya dari daun waru adalah

diduga mengandung saponin seperti daun kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis),

meningkatkan bakteri rumen, sehingga meningkatkan metabolisme rumen. Langkah ini

merupakan salah satu cara untuk perbaikan mutu pakan yang nantinya dapat diharapkan

terciptanya ekologi rumen yang kondusip dalam memacu pertumbuhan bakteri dan

aktivitas fermentasinya, shingga produk metabolisme rumen dapat dimanfaatkan hewan

inang dengan efisien.

Suplementasi konsentrat ditunjang dengan meningkatknya produksi limbah

industri pertanian seperti dedak padi dan bungkil kelapa, karena selain ketersediaannya

cukup juga dapat diharapkan sebagai sumber karbohidrat mudah terlarut dan protein

1010s degradasi. Dengan perbaikan mutu pakan ini besar harapan terbentuknya asam

lemak volatil (VFA) yang lebih banyak terutama propionat, sehingga selain sebagai

sumber energi bagi mikroba rumen juga dapat digunakan sebagai prekursor glikogen

bagi sapi induk; sebagai sumber glukosa untuk pertumbuhan fetus; dan prekursor

produksi susu. Dengan 30% suplementasi konsentrat pada sapi Bali yang pakan

dasarnya rumput menurut Nitis dan Lana (1983) tarnbahan bobot tubuhnya 76.8-297%

lebih tinggi daripada rumput saja, dengan urutan terbaik bungkil kelapa, gaplek, dan

dedak padi. Karena kehadiran konsentrat ini memperbesar peluang terbentuknya VFA

(asam propionat) lebih banyak, dengan produksi metan yang semakin sedikit (Blaxter,

1969; Orskov dan Ryle, 1990), sehingga efisiensi penggunaan energinya lebih tinggi.

Perbaikan mutu pakan untuk menekan emisi metan pada suplementasi

konsentrat tersebut juga dilengkapi dengan minyak jagung sebagai sumber aarn lemak

tidak jenuh. Kehadiran mnyak jagung ini dapat berfbngsi sebagai aseptor elektron,

dimana saat yang bersamaan H2 hasil metabolisme karbohidrat sebagai donor elektron

bereaksi membentuk asam lemak jenuh (Maczulak et al., 1981; Tillman et al., 1986).

Langkah ini menurut Abdullah et al. (1991) salah satu biomanipulasi proses nutrisi

untuk menghambat aktivitas bakteri metanogenik (Methanobacterium ruminantium),

Efisiensi biokonversi ransum yang berkonsentrat dalam rumen sangat ditentukan

oleh pertumbuhan dan aktivitas mikroba rumen, maka salah satu mineral perlu

dipqrtimbangan kehadirannya yakni sulfur (S). Karena, selain dapat memacu sintesis

mikroba rumen, juga dapat mensintesis beberapa vitamin seperti biotin dan tiamin serta

koenzim (Komsarczuk dan Durand, 1991). Kehadiarn

S

ini menurut Hunter dan Vercoe(1984) perlu disesuaikan dengan keberadaan nitrogen ransum, agar nisbahnya

mendekati 1 : 10, sehingga dapat meningkatkan kecernaan nutrien ransum. Selanjutnya

Jalaludin (1994) menyarankan menggunakan amonium sulfat, selain sebagai sumber

non nitrorgen protein (NPN) juga sebagai sumber S anorganik pada ransum

berkonsentrat, sehingga dapat meningkatkan tambahan bobot sapi FH 1.0 kglekorlhari.

Biofermentasi ransum dalam rumen dan metabolisme berikutnya di satu

sisi lebih banyak ditentukan oleh aktivitas enzim, baik dari mikroba rumen ataupun dari

sel-sel hewan inang (ternak), namun di sisi lain seng (Zn) sebagai aktivatornya yang

terdapat pada bahan makanan ternak di Indonesia kadanya relatif rendah (Little, 1986).

Sehubungan dengan itu suplementasi Zn menurut Underwood (1977) dan McDowell et

al. (1 983) sangat penting dilakukan, karena jika defisien dapat berpengaruh negatif

terhadap keseluruhan proses reproduksi pada ternak betina dari estrus, kelahiran, dan

laktasi. Kehadiran mineral Zn ini adalah sebagai metaloenzim, dimana fbngsi yang

paling menonjol adalah mengaktivasi DNA, RNA polimerase dan sintesis asam nukleat

(Lieberman dan Bruning, 1990), sehingga secara keseluruhan fbngsi fisiologis dan

keseimbangan hormonal ternak sangat tergantung dari kehadiran Zn tersebut.

Mengingat beberapa nutrien seperti laktat, asetat, dan urea sangat dibutuhkan untuk

pertumbuhan fetus (Miller et al., 1976), maka Zn yang disuplementasikan sebaiknya

dalam bentuk garam Zn-asetat.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka dengan perbaikan mutu

sapi Bali bunting akan energi dan protein, sehingga dapat meningkatkan ekologi rumen

dan produk metabolismenya, yang nantinya dapat meningkatkan bobot lahir pedet; (2)

dapat memenuhi kebutuhan sapi Bali laktasi akan energi dan protein, sehingga dapat

meningkatkan ekologi rumen dan produk metabolismenya, serta nantinya susu yang

dihasilkan meningkat pula; (3) dapat memenuhi kebutuhan pedet akan energi dan

protein, sehingga pertumbuhan pra-sapihnya juga meningkat.

Tujuan Penelitian

Bertumpu pada beberapa pemikiran tersebut di atas, rangkaian penelitian ini

bertujuan : (1) untuk meningkatkan performans sapi Bali bunting, sehingga nantinya

didapatkan peningkatan bobot lahir pedet; (2) untuk meningkatkan performans sapi Bali

laktasi, sehingga akhirnya didapatkan produksi susu yang meningkat pula; (3) untuk

meningkatkan performans pertumbuhan pedet pra-sapih; dan (4) untuk mengetahui

kebutuhan energi dan protein, baik untuk sapi bunting, laktasi, atau pun pertumbuhan

pra-sapih pedet.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh , selain untuk pengembangan ilmu pengetahu-

an khususnya terhadap @asanah ilmu nutrisi sapi Bali, terutama menyangkut aspek

kebutuhannya akan nutrien yakni energi dan protein. Aspek lain perlu dikembangkan

dalam penelitian lain adalah aspek pemuliaan ternak, reproduksi, dan nutrisi yang

dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kegunaan lain yang tak kalah

pentingnya adalah sebagai bahan kebijakan bagi pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Peternakan dalam upaya pengembangan sapi Bali di seluruh Indonsesia, baik

untuk pembibitan atau pun penghasil daging yang bermutu, khususunya Kawasan

TINJAUAN PUSTAKA

Asal Usul Sapi Bali dan Performansnya

Sapi Bali yang berkembang sampai saat ini adalah keturunan langsung dari

banteng liar (Bibos banteng) yang secara sporadis masih terdapat di Jawa Barat, Jawa

Timur, dan Kalimantan (Payne, 1970; Payne dan Rollinson, 1973). Hal ini didasarkan

pada tanda-tanda yang dimiliki sapi Bali adalah sama dengan banteng liar.

Selanjutnya setelah dilakukan penelitian terhadap golongan darah dan protein pada

populasi sapi Bali ditemukan keragaman genetik yang tinggi, karena darahnya

mengandung keturunan sapi Bos zndicus atau pun Bos taurus (Namikawa et al., 1980;

Namikawa et al., 1982; Martojo et al., 1988).

Menurut Fisher (dalam Devendra et al., 1973) kariotipe sapi Bali identik dengan

kariotipe banteng dan sapi Eropah (Bos taurus) yang terdiri dari 2n = 60 kromosom

yakni 29 pasang kromosom accrocenfric dan 2 kromosom submetacentric. Walaupun

kariotipe ke dua jenis sapi tersebut sama, namun sapi Bali bukan keturunan Bos taurus,

karena sapi jantan F1 hasil silangannya steril. Sementara hasil penelitian Namikawa dan

Widodo (1973) sapi Bali yang ada di Indonesia darahnya mempunyai kelompok

Hb,

dan kandungan Hb penotipe golongan X-nya tinggi. Ini berarti teori yang menyatakan

bahwa sapi Bali yang berkembang sampai saat ini adalah benar berasal dari banteng

liar.

Beberapa hasil penelitian tentang bobot lahir sapi Bali telah dilaporkan oleh

beberapa peneliti di antaranya, Payne (1970) menyatakan bahwa bobot lahir sapi Bali

adalah berkisar 13

-

18 kg. Dalam hasil penelitian Sumbung et al. (1978) dilaporkanbahwa rataan bobot lahir sapi Bali adalah 12.6 f 2.60 kg. Selanjutnya Darmadja (1980)

melaporkan bahwa rataan bobot lahir sapi Bali adalah 15.6 kg dengan toleransi

moyang sapi Bali) kisaran bobot lahirnya hampir sama seperti yang dilaporkan Payne

(1970) yaitu 13.5

-

18.0 kg. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipresumsikan bahwakeragaman bobot lahir sapi Bali dominan disebabkan oleh perbedaan kondisi nutrien

induk selama kebuntingan. Sejalan dengan Gregory (1961) bahwa keragaman bobot

lahir sapi Bali, 60% dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan 40% faktor genetik.

Selanjutnya Cantet et aZ. (1988) menyatakan bahwa keragaman bobot lahir sapi Bali 36

-

65% dipengaruhi oleh urutan tahun kelahiran, umur induk, dan jenis kelamin.

Dari pernyataan dua peneliti tersebut di atas, lebih konkrit dapat dilihat pada

hasil penelitian Djagra et al. (1979) bahwa keragaman bobot lahir dan bobot sapih sapi

Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya umur induk, jenis kelamin, dan

iklim. Lebih jauh dijelaskan bahwa bobot lahir tertinggi (17.8

+

1.8 kg) terdapat padakelahiran anak yang ke enam, sehingga bobot sapihnya juga tertnggi (80.5

+

17.1 kg).Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan Holland et al. (1977) bahwa anak sapi dari

induk berumur dua, tiga, dan empat tahun berturut-turut 15,8, dan 6 persen lebih ringan

daripada anak dari induk berumur 5-8 tahun. Hal yang sama juga dilaporkan dari

beberapa peneliti bahwa umur induk berpengaruh nyata terhadap bobot lahir anaknya

(Brinks et a]., 1973; Winks et al., 1978; dan Nelson et al., 1982).

Pengaruh musim, baik musim hujan atau pun musim kemarau tidak menunjuk-

kan perbedaan yang nyata terhadap bobot lahir (Djagra et al., 1979; Abas, 1980; Liwa,

1983). Hal ini bukan disebabkan oleh lamanya musim hujan atau kemarau, akan tetapi

karena refleksinya terhadap pasokan nutrien yang hampir sama selama kebuntingan,

sehingga nutrien yang terabsorpsi ke fetus lewat plasenta induknya belum mampu

memberikan pertumbuhan yang berbeda. Lain halnya dengan bobot sapih, bahwa pada

musim hujan bobotnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan musim kemarau yaitu

Berbicara hubungan musim dengan produksi HMT dan produktivitas ternak,

jelas produksi HMT pada musim hujan, baik kuantitas atau pun kualitasnya lebih baik

daripada musim kemarau (Nitis et al., 1986), sehingga kondisi ini dapat memacu

induknya untuk berproduksi susu lebih banyak dan lebih bermutu. Hasil penelitian ini

sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Gunardi (1975) agar anak-anak sapi diatur

kelahirannya yakni terjadi pada awal musim hujan saat rumput dan HMT yang lainnya

produksinya tinggi untuk menyediakan nutrien yang cukup dan berrnutu dalam

meningkatkan produksi susu induknya. Fenomena ini akan memberikan sumbangan

yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan bobot sapih seperti apa yang

diharapkan banyak orang.

Pengaruh Keragaman Hijauan Makanan Ternak terhadap Performans Ternak

Penggunaan sumber pakan yang berasal dari hijauan saja (100%) masih dapat

meningkatkan produktivitas ternak, jika proporsinya diatur sedemikian rupa, sehingga

keseimbangan nutrien untuk kebutuhan fisiologis ternak terpenuhi. Dalam ha1 ini

hijauan makanan ternak (HMT) yang digunakan, secara makro hendaknya minimal

terdiri dari HMT sebagai sumber energi dan sumber protein yang sudah barang tentu di

dalamnya diharapkan telah mengandung beberapa mineral dan vitamin yang

dibutuhkan oleh ternak.

Nitis et al. (1994) melaporkan bahwa sapi Bali betina yang diberi HMT dari

tiga sumber yaitu rumput/leguminosa, leguminosa sernak, dan daun-daunan pohon

(sistem tiga strata = STS) pertumbuhamya lebih tinggi 80.57% pada musim hujan

dan 142.72% pada musim kemarau dibandingkan dengan non tiga strata (NTS). Lebih

jauh dijelaskan bahwa pemberian HMT STS juga berpengaruh positif terhadap

reproduksi sapi Bali betina yaitu interval siklus estrus dan siklus estrus tenang

yang diberi HMT STS dan NTS selama umur kebuntingan adalah berbeda tidak nyata

yaitu masing-masing 0.27 dan 0.23 kglekorlhari (Nitis et al., 1995). Dalam ha1 ini,

walaupun konsumsi ransum sapi yang diberi HMT STS nyata lebih tinggi daripada sapi

yang diberi HMT NTS, namun belum mampu memberi kontribusi yang nyata terhadap

tambahan bob0 tubuh. Karena kebutuhan nutrien pada sapi bunting beragam dan tinggi

sesuai prioritas kebutuhannya secara individual, baik untuk pertumbuhan induk,

perkembangan plasenta, pertumbuhan fetus dan kelenjar ambing.

Hal lain yang cukup menggembirakan pada

H M T

STS adalah adanyaketerpaduan antara HMT sumber protein yang degradasinya tinggi (gamal = Gliricidia

sepzum), HMT sumber protein "by pass" (lamtoro = Leucaena leucocephala), dan

H M T

sebagai agensia defaunasi (wam = Hibiscus tillicius). Langkah ini sejalandengan rekomendasi Sutardi et al. (1 983) bahwa campuran gamal dengan lamtoro

dapat menyediakan protein degradasinya tinggi dan protein "by pass", sehingga selain

dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen juga prestasi produksi ternak.

Sapi Bali yang diberi HMT

STS

bobot lahir pedetnya adalah 16.50 kg, sedangkansapi yang diberi HMT NTS bobot lahir pedetnya 15.80 kg; keduanya berbeda tidak nyata

(Nitis et al., 1996). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tambahan bobot tubuh pedet STS dan

NTS yang menyusu langsung pada induknya selama 18 minggu d m 36 rninggu pasca

lahir masing-masing adalah 0.439 vs 0.270 kglekorlhari dan 0.437 vs 0.346 kg/ekor/hari.

Dengan tingginya pertumbuhan ini berdampak terhadap penurunan bobot induknya

yakni masing

-

masing 0.175 vs 0.147 kgtekorfhari dan 0.055 vs 0.037 kg/ekor/hari.Hal ini memberi gambaran bahwa penurunan bobot tubuh tersebut selama laktasi sebagai

akibat produksi susu sapi yang diberi HMT

STS

relatif lebih tinggi daripada sapi yangdiberi HMT NTS, dimana kondisi fisiologis ini terrefleksi pada tingginya pertumbuhan

pra-sapih pedet. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Subhagiana (1998) bahwa

yang diberi HMT STS dan NTS selama umur kebuntingan adalah berbeda tidak nyata

yaitu masing-masing 0.27 dan 0.23 kglekorlhari (Nitis et al., 1995). Dalam ha1 ini,

walaupun konsumsi ransum sapi yang diberi HMT STS nyata lebih tinggi daripada sapi

yang diberi HMT NTS, namun belum mampu memberi kontribusi yang nyata terhadap

tarnbahan bob0 tubuh. Karena kebutuhan nutrien pada sapi bunting beragam dan tinggi

sesuai prioritas kebutuhannya secara individual, baik untuk pertumbuhan induk,

perkembangan plasenta, pertumbuhan fetus dan kelenjar ambing.

Hal lain yang cukup menggembirakan pada HMT STS adalah adanya

keterpaduan antara HMT sumber protein yang degradasinya tinggi (gamal = Gliricidia

sepium), HMT sumber protein "by pass" (lamtoro = Leucaena leucocephala), dan

HMT sebagai agensia defaunasi (waru = Hibiscus tillicius). Langkah ini sejalan

dengan rekomendasi Sutardi et al. (1983) bahwa campuran gamal dengan lamtoro

dapat menyediakan protein degradasinya tinggi dan protein "by pass", sehingga selain

dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen juga prestasi produksi ternak.

Sapi Bali yang diberi HMT STS bobot lahir pedetnya adalah 16.50 kg, sedangkan

sapi yang diberi HMT NTS bobot lahir pedetnya 15.80 kg; keduanya berbeda tidak nyata

(Nitis et al., 1996). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tarnbahan bobot tubuh pedet STS dan

NTS yang menyusu langsung pada induknya selama 18 minggu dan 36 minggu pasca

lahir masing-masing adalah 0.439 vs 0.270 kglekorkari dan 0.437 vs 0.346 kglekorlhari.

Dengan tingginya pertumbuhan ini berdampak terhadap penurunan bobot induknya

yakni masing

-

masing 0.175 vs 0.147 kgtekorlhari dan 0.055 vs 0.037 kglekorlhari.Hal ini memberi gambaran bahwa penurunan bobot tubuh tersebut selama laktasi sebagai

akibat produksi susu sapi yang diberi HMT STS relatif lebih tinggi daripada sapi yang

diberi HMT NTS, dimana kondisi fisiologis ini terrefleksi pada tingginya pertumbuhan

pra-sapih pedet. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Subhagiana (1998) bahwa

10

tubuhnya selama laktasi relatif lebih tinggi daripada kambing tingkat produksi susu

rendah.

.

Penggunaan nutrien pada sapi sedang laktasi diprioritaskan untuk produksi susu,yang mana jika aktivitas metabolisme kelenjar ambing semakin tinggi, berarti sebagiai

cerminan pasokan nutrien yang cukup (Mepham, 1976; Collier, 1985). Sehubungan

dengan itu kebutuhan nutrien sapi laktasi meningkat sejalan dengan peningkatan produksi

susu. Holmes dan Wilson (1984) menyatakan bahwa pada awal laktasi produksi susu

meningkat dengan cepat dan mencapai puncak laktasi pada minggu ke tiga sampai ke

delapan setelah melahirkan. Pada sisi yang lain, secara fisiologis selera rnakan dan

tingkat konsumsi bahan kering (BK) sampai 18%, terutama selama tiga minggu pertama

setelah melahirkan (Garmsworthy, 1988). Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan

ternak akan nutrien sebagai prekursor sum, maka ternak akan memobilisasi cadangan

nutrien tubuhnya seperti lemak, protein, dan mineral (Sutardi dan Djohari, 1976; Andrew

et a]., 1990). Berangkat dari kondisi fisiologis ini cukup rasional terjadinya mobilisasi

cadangan nutrien tubuh ternak berdampak pada penyusutan bobot tubuhnya.

Glukosa merupakan metabolit utama yang digunakan oleh kelenjar ambing untuk

sintesis susu, yang mana ha1 ini nampak jelas bahwa laju serapannya hampir dua kali

lebih besar dari keluarannya pada laktosa susu (Annison et al., 1974). Selanjutnya

glukosa yang diambil dari kelenjar ambing oleh sel-sel alveoli menurut Waghorn dan

Baldwin (1984) sekitar 88% digunakan untuk sintesis gula susu (laktosa), sedangkan 12%

sisanya dipakai untuk oksidasi, pembentukan alfa gliserol fbsfat dan sintesis komponen

susu lainnya. Pada kondisi mobilisasi nutrien yang baik, maka kebutuhan glukosa dalam

sintesis laktosa susu dapat dipenuhi glukoneogenesis, terutama dari propionat dan asam

amino.

Jadi dengan peningkatan glukoneogenesis akan diikuti peningkatan penyerapan

dari jaringan adipose (Vernon, 1988). Sehubungan itu jika mobilisasi nutrien tubuh

berlangsung terlalu lama, maka ternak sulit memperbaiki kondisi tubuhnya selama

laktasi. Karena itu perbaikan mutu pakan hendaknya mulai dilakukan pada saat ternak

bunting, selain dapat menumbuhkan dan meperbanyak sel-sel sekretori (alveoli) kelenjar

ambing juga dapat memasok prekursor susu yang lebih banyak saat ternak laktasi.

Pengaruh Konsentrat terhadap Performans Ternak

Penggunaan biji-bijian (konsentrat) dalam ransum memegang peranan penting

dalam upaya meningkatkan produksi asarn propionat pada biokonversi pakan dalam

rumen. Secara alami dengan peningkatan produksi asam propionat tersebut cenderung

menurunkan produksi energi yang terbuang dalam bentuk metan (Blaxter, 1969; Tillman

et al., 1986; Orskov dan Ryle, 1990). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan semakin

tingginya asam propionat, maka prekursor pembentuk glikogen semakin banyak,

sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ternak. Suplementasi konsentrat pada

tingkat 30% saja pada pakan dasar rumputljerami padi atau HMT yang lainnya sudah

dapat meni