….llllllllllllll

4.1.

VISI SANITASI KOTA SURABAYA

Visi sanitasi Kota Surabaya merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Pengelolaan Sanitasi Kota Surabaya akan diarahkan dan menggambarkan hendak menjadi apa Sanitasi Kota Surabaya di masa depan. Penetapan Visi Sanitasi Kota Surabaya sangat penting sebagai arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh pemangku kepentingan sanitasi Kota Surabaya. Visi tersebut digali dari keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan faktor lingkungannya, dan keselarasan dengan Visi Kota Surabaya.

Konsep awal penyusunan draft Buku Putih Sanitasi Kota Surabaya Tahun 2010 dicantumkan dalam Visi Sanitasi Kota Surabaya sebagaimana tertulis di bawah ini : “TERWUJUDNYA SANITASI KOTA SURABAYA YANG RAMAH LINGKUNGAN PADA TAHUN 2015”

Visi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai di tahun 2015 secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sanitasi kota.

Visi ini selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi yang telah ditetapkan untuk dapat mengidentifikasi arah kerangka kerja Buku Putih Sanitasi Kota Surabaya 2010.

4.2.

MISI SANITASI KOTA SURABAYA

Untuk mewujudkan Visi yang telah dikemukakan di atas haruslah dirumuskan lebih lanjut dalam Misi yang lebih terukur, obyektif dan spesifik. Misi merupakan pernyataan yang memberikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan sanitasi Kota Surabaya.

Adapun misi pembangunan sanitasi Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara kualitas dan kontinuitas.

2. Mewujudkan pengelolaan air limbah permukiman secara berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat.

BA

B

1

3. Mewujudkan pengelolaan persampahan yang mandiri dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi. 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang dapat

menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat.

4.3.

KEBIJAKAN PENANGANAN SANITASIKebijakan sanitasi di lingkungan Kota Surabaya dapat diketahui dari beberapa rencana pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

4.3.1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006 – 2010 Kota SurabayaPermasalahan sanitasi Kota Surabaya telah tersirat dalam misi kelima (dari delapan misi) RPJMD yang berbunyi : “Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman“ dengan tujuan yang akan diwujudkan yakni : “Mewujudkan ekosistem kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota “. Strategi pembangunan daerah yang diterapkan dalam hal ini adalah “Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman“, dengan tujuan akhir yaitu “Mewujudkan ekosistem kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota “.

Berdasarkan tujuan akhir yang hendak dicapai diatas, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

Pembangunan kota berwawasan lingkungan

Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau Peningkatan sistem pengendalian banjir

Peningkatan pengelolaan sampah

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Peningkatan kualitas pemukiman

Kebijakan Umum yang diambil khususnya dalam bidang Lingkungan Hidup, menghadapi tantangan dan kendala serta mempunyai sasaran dan kebijakan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Tantangan

Letak geografis Surabaya yang merupakan hilir dari DAS Brantas

Usaha/kegiatan yang belum memiliki perijinan di bidang lingkungan hidup

BA

B

1

Ketidakseimbangan ekosistem di darat dan pesisir pantai akibat pesatnya

pembangunan

b. Kendala

1. Pencemaran Udara

Meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri,

rumah tangga maupun kendaraan bermotor

Penurunan kualitas atmosfer global yang disebabkan rusaknya lapisan

ozon akibat efek gas rumah kaca 2. Pencemaran Air

Pengelolaan sumber daya air yang tidak terkendali yang tidak

memikirkan rehabilitasi sumber daya air

Pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah industri

tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu

Sistem sanitasi yang tidak memadai 3. Pencemaran Tanah

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Sistem sanitasi yang tidak memadai

Adanya pembuangan limbah usaha / kegiatan yang melebihi baku mutu

ke lingkungan sekitar

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka dirumuskan lima aspek kebijakan peningkatan kualitas sanitasi Kota Surabaya yang meliputi :

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas personil pengelolaan sanitasi. 2. Pengembangan perangkat peraturan perundangan.

3. Peningkatan akses pelayanan sanitasi.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.

5. Peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan/pendanaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Kota Surabaya.

4.3.2.

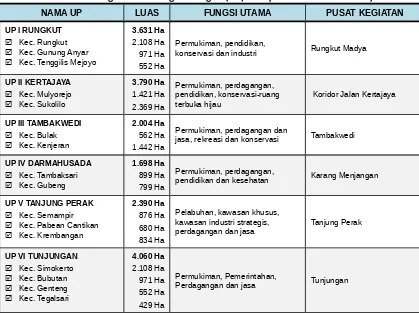

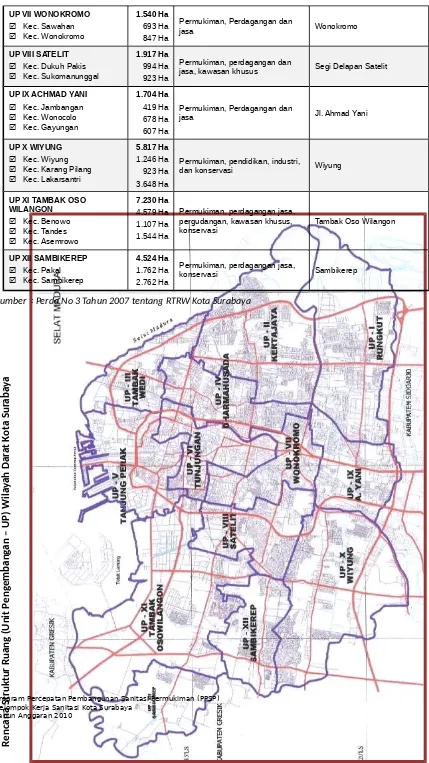

Skenario Pengembangan Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan RTRW Kota Surabaya 4.3.2.1.Rencana Struktur Ruang1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Darat yang terbagi dalam 12 Unit Pengembangan (UP) yang didasarkan pada kondisi, karakteristik, dan potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah.

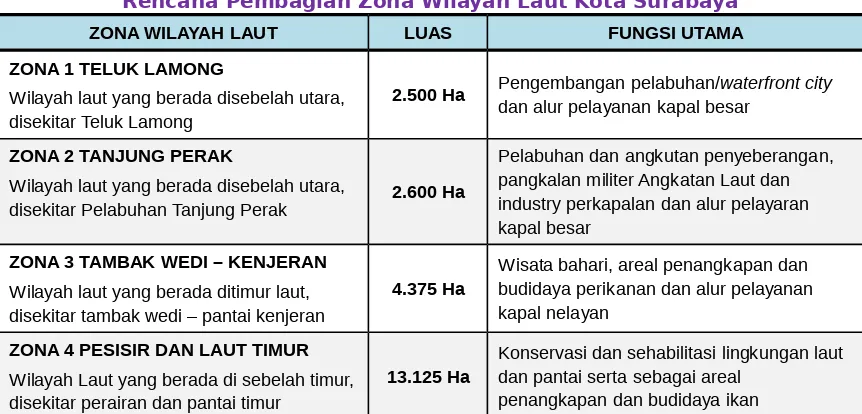

2. Rencana Pengembangan Zona Wilayah Laut yang terbagi dalam 4 Zona yang didasarkan pada kondisi, karakteristik, dan potensi yang dimiliki pada masing-masing zona.

Tabel 4.1.

Rencana Pembagian Unit Pengembangan (UP) Wilayah Darat Kota Surabaya

NAMA UP LUAS FUNGSI UTAMA PUSAT KEGIATAN

UP I RUNGKUT

konservasi dan industri Rungkut Madya

UP II KERTAJAYA

jasa, rekreasi dan konservasi Tambakwedi

UP IV DARMAHUSADA

pendidikan dan kesehatan Karang Menjangan

G

jasa, kawasan khusus Segi Delapan Satelit

UP IX ACHMAD YANI

Sumber : Perda No 3 Tahun 2007 tentang RTRW Kota Surabaya

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

BA

B

1

Tabel 4.2.

Rencana Pembagian Zona Wilayah Laut Kota Surabaya

ZONA WILAYAH LAUT LUAS FUNGSI UTAMA

ZONA 1 TELUK LAMONG

Wilayah laut yang berada disebelah utara, disekitar Teluk Lamong

2.500 Ha Pengembangan pelabuhan/waterfront city

dan alur pelayanan kapal besar

ZONA 2 TANJUNG PERAK

Wilayah laut yang berada disebelah utara,

disekitar Pelabuhan Tanjung Perak 2.600 Ha

Pelabuhan dan angkutan penyeberangan, pangkalan militer Angkatan Laut dan industry perkapalan dan alur pelayaran kapal besar

ZONA 3 TAMBAK WEDI – KENJERAN

Wilayah laut yang berada ditimur laut, disekitar tambak wedi – pantai kenjeran

4.375 Ha

Wisata bahari, areal penangkapan dan budidaya perikanan dan alur pelayanan kapal nelayan

ZONA 4 PESISIR DAN LAUT TIMUR

Wilayah Laut yang berada di sebelah timur, disekitar perairan dan pantai timur

13.125 Ha

Konservasi dan sehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal

penangkapan dan budidaya ikan

Sumber : Perda No. 7 Tahun 2007 tentang RTRW Kota Surabaya

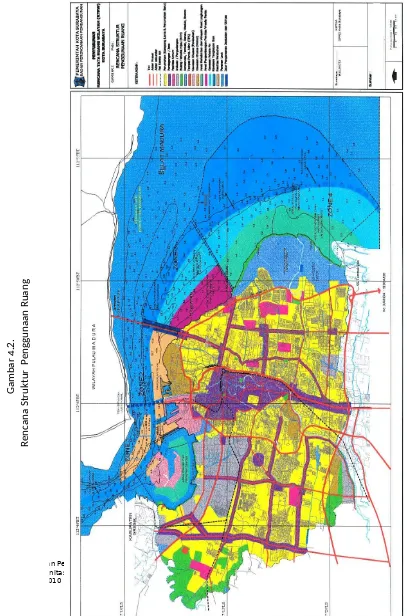

4.3.2.2.Rencana Pola Ruang

Berdasarkan perencanaan struktur ruang Kota Surabaya yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka struktur ruang tersebut dikembangkan menjadi pola (pemanfaatan) ruang Kota Surabaya. Sampai dengan sepuluh tahun kedepan, Kota

BA

B

1

tak terbangun 30 % berupa Ruang Terbuka Hijau, lapangan olah raga, makam, jalur hijau dan kawasan lindung.

4.3.2.3.Kebijakan Pengembangan Permukiman

Kebijakan pengembangan permukiman Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Surabaya, antara lain :

1. Pengembangan permukiman dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dan untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai akibat dari pembangunan prasarana dan sarana kota

2. Pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada maupun perumahan baru

3. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung dengan fungsi kegiatan perumahan permukiman.

4. Pembangunan perumahan real estate baru disebar secara merata dibagian timur dan barat kota, yaitu pada unit pengembangan (UP) I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP VIII Satelit, UP IX A. Yani, UP X Wiyung, UP XI Tambak Oso Wilangon, dan UP XII Sambikerep.

5. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan perumahan/pengembangan wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari seluruh luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

6. Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya.

7. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kota ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan

8. Pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan maupun perbaikan kampung.

BA

B

1

BA

B

1

G

am

ba

r 4

.2

.

R

en

ca

na

S

tr

uk

tu

r

Pe

ng

gu

na

an

R

ua

Pengembangan kawasan yang memerlukan pengendalian yang sangat tinggi dilakukan pada jalur protokol dan pada kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan yang sangat cepat di pusat kota, yakni :

1. Sepanjang Jl. A. Yani sisi timur;

2. Sepanjang Jl. Jemur Andayani – Jl. Jemursari – Jl. Prapen;

3. Sepanjang Jl. Diponegoro – Jl. Raya Darmo – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Pandegiling – Jl. dr. Sutomo - Jl. Basuki Rahmat – Jl. M. Duryat – Jl. Kedungsari – Jl. Tegalsari; 4. Sepanjang Jl. Sulawesi – Jl. Kertajaya – Jl. Pucang Anom Timur;

5. Kawasan sekitar segi empat emas :

a. Jl. Embong Malang – Jl. Blauran – Jl. Praban – Jl. Tunjungan – Jl. Gentengkali b. Jl. Bubutan – Jl. Kramat Gantung – Jl. Pahlawan – Jl. Pasar Besar.

6. Sepanjang Jl. Undaan Kulon – Jl. Bunguran;

7. Sepanjang Jl. Indrapura – Jl. Rajawali – Jl. Kembang Jepun; 8. Sepanjang Jl. Perak Barat dan Jl. Perak Timur.

Konsep dan strategi untuk masing-masing lokasi tersebut diarahkan pada :

1. Pembentukan identitas lingkungan dan bangunan. 2. Konsep selubung bangunan.

3. Konsep perpetakan lahan.

4. Arahan KDB, KLB, ketinggian bangunan. 5. Konsep fungsi dan klasifikasi jalan, GSB. 6. Elemen-elemen penunjang.

4.3.2.5.Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Peraturan Daerah No. 7/2002 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dapat didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

BA

B

1

tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kebijakan yang menyangkut RTH di Kota Surabaya antara lain :

1. Ruang terbuka hijau meliputi kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Proporsi luas ruang terbuka hijau publik Kota Surabaya saat ini telah mencapai 20.18 % dari luas wilayah kota. Keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan serta ditingkatkan fungsi lindungnya untuk peningkatan kualitas lingkungan kota;

2. Hutan kota dan lahan pertanian berbentuk kawasan hijau yang berkembang terutama untuk tujuan pengaturan iklim mikro dan resapan air. Pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian, berada pada wilayah UP I Rungkut, UP II Kertajaya yaitu di kawasan pantai timur kota, UP VII Wonokromo dikawasan kebun binatang, UP X Wiyung, dan UP XII Sambikerep;

3. Jalur hijau, berbentuk jalur memanjang tempat tumbuhnya tanaman vegetasi yang berada di bahu serta median jalan;

4. Kawasan sempadan sungai, taman kota, berbentuk taman-taman yang berada pada lokasi-lokasi strategis dan jalur utama kota dengan berbagai ornament untuk memperindah estetika kota. Taman lingkungan, berbentuk taman-taman yang berada pada suatu kawasan atau lingkungan yang berfungsi sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial, bagi masyarakat zona penyangga hijau kota merupakan jalur hijau kota yang dikembangkan secara khusus untuk melindungi kawasan yang memiliki fungsi tertentu, antara lain RTH di sekitar Lokasi Pembuangan Akhir Sampah (LPA) dan RTH disekitar kawasan militer.

4.3.2.6.Kebijakan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman

Sasaran pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PLP) didasarkan pada target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan yaitu perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Untuk melihat target capaian berdasarkan MDGs dan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Milenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) bidang air bersih, sampah dan air limbah

Milenium Development Goals (MDGs) adalah suatu hasil kesepakatan dalam

BA

B

1

2015 sebagai horizon tercapainya MDGs. Salah satu butir MDGs adalah ”To reduce by halve the proportion of people without sustainable acces to safe drinking water and safe sanitation” dengan MDGs diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan sebesar 50% dari jumlah penduduk yang belum terlayani (air bersih dan sanitasi).

Untuk mencapai tingkat pelayanan tersebut disusun upaya peningkatan dalam bentuk National Action Plan (NAP) beserta rincian programnya, khususnya untuk komponen/sektor air bersih, persampahan dan air limbah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan NAP (National Action Plan) untuk bidang air minum dengan eksisting pelayanan tahun 2000 sebesar 39% penduduk perkotaan dan 8% penduduk perdesaan, telah ditetapkan sasaran capaian pelayanan pada tahun 2015 sebesar 80% (104 juta jiwa) penduduk perkotaan dan 40% (46 juta jiwa) penduduk perdesaan

Untuk bidang air limbah telah ditetapkan akses sanitasi nasional untuk perkotaan 89,35% dan untuk perdesaan 62,94%

Bidang persampahan, sesuai dengan kondisi eksisting Nasional 41% telah ditetapkan sasaran pencapaian tahun 2010 60% dan 2015 sebesar 80% di perkotaan dan perdesaan.

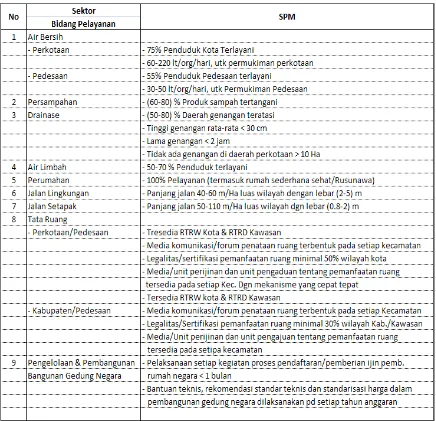

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penataan Ruang dan Perumahan/Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penataan Ruang dan Perumahan/Permukiman merupakan acuan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara kuantitatif atau kualitatif sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada setiap komponen bidang perumahan permukiman dengan tindak lanjut program peningkatan capaian pelayanan. Untuk lebih detailnya SPM dapat dilihat pada Tabel 4.3.

BA

B

1

Tabel 4.3.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534/2001

Sumber : Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534 Tahun 2001

4.4. Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Arahan konsep dan strategi pengembangan pengelolaan kebersihan melalui sistem persampahan adalah:

1. Pengendalian Volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan/Tempat Pemrosesan Sementara dan rumah tangga, memberikan penyuluhan dan sosialisasi kebersihan.

BA

B

1

perbaikan sistem pengangkutan persampahan, dan pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja di daerah pengembangan Kota Surabaya.

3. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya yang ada, melalui peningkatan peran serta masyarakat. Disamping itu dikembangkan pula sistem pengelolaan sampah yang memadukan program uji coba (pilot project) dengan suatu mekanisme kerja yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip bottom-up

(melibatkan pihak swasta dan kerjasama antar kota).

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi instansi pengelolaan persampahan di Kota Surabaya.

4.5. Konsep dan Strategi Pengelolaan Drainase

Konsep dan strategi drainase dibagi dalam 5 zona sistem pematusan yang ada.

1. Zona 1, dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi dan sistem drainase yang telah ada, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap kinerja sistem pematusan tersebut dengan penekanan pada peningkatan operasi dan pemeliharaan.

2. Zona 2, terdiri dari zona 2A dan 2B. Kawasan aliran pematusan yang ada terpengaruh pada elevasi muka air Kali Mas dan Kali Surabaya sehingga kinerjanya akan tergantung pada pompa untuk membuang air pematusan. Konsep dan strateginya lebih diarahkan pada mengatur elevasi muka air sungai sehingga dapat diidentifikasi perbaikan-perbaikan untuk mengurangi kejadian banjir.

3. Zona 3, memiliki karakteristik wilayah yang tumbuh cepat, bebas dari pengaruh pasang surut, akan tetapi memiliki sistem pematusan yang kurang sempurna. Konsep dan strategi pengembangan diarahkan pada perlunya menetapkan kembali dan mengembangkan system pematusan lebih lanjut. Wilayah ini dibagi dalam 3 zona, yaitu: Sub- zona barat, timur dan selatan.

4. Zona 4, memiliki karakteristik wilayah yang rendah dan bergantung pada pengaruh pasang surut. Pengembangan fasilitas-fasilitas drainase baru menjadi prioritas bagi pengembangan sistem pematusan di sana.

5. Zona 5, merupakan kawasan reklamasi untuk proyek pengembangan Pelabuhan Surabaya. Pembangunan sistem pematusan yang baru haruslah memperhatikan pada semua sungai yang bermuara ke pantai utara.

4.6. Strategi Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan kondisi fisik, analisa dan arahan dari hasil studi yang telah dilakukan untuk Kota Surabaya, maka rencana pengembangan penanganan limbah domestik dapat dibagi menjadi 4 (empat) zona sanitasi dengan perincian sebagia berikut :

BA

B

1

1. Zona 1; Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih (Net Density) tinggi yaitu rata-rata > 450 jiwa/Ha, muka air tanah cukup tinggi, daya resap tanah rendah yang tidak memungkinkan untuk diterapkan sistem on-site. Persentase fasilitas septik tank yang dimiliki penduduk pada wilayah ini cukup rendah sehingga sistem off-site yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah "Shallow Sewer".

2. Zona 2; Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih sedang yaitu antara 150 - 450 jiwa/Ha, muka air tanah cukup tinggi, daya resap tanah rendah, sehingga wilayah ini diarahkan untuk menggunakan sistem off-site. Wilayah ini cukup potensial terhadap kemungkinan gangguan penyakit yang berasal dari pencemaran hasil buangan, sebab masih banyak penduduk yang menggunakan air dari sumur dangkal, sehingga pada wilayah ini diarahkan untuk menggunakan Small bore dan saluran pembuangan secara konvensional.

3. Zona 3; Umumnya wilayah ini mempunyai kepadatan bersih < 50 jiwa/Ha dan sebagian kecil mempunyai kepadatan antara 50 - 150 jiwa/Ha, muka air tanah rendah antara 2-6 meter dari permukaan tanah. Diarahkan untuk menggunakan cubluk kembar dengan sumur resapan.

4. Zona 4, Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih rata-rata < 50 jiwa/Ha, diarahkan untuk menggunakan septik tank dengan sumur resapan.

Untuk limbah industri penanganannya sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran yang menyebutkan bahwa setiap pabrik yang membuang limbah ke badan air penerima, diwajibkan untuk mengolah limbah tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui "Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 414 Tahun 1987 Tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah di Jawa Timur". Dalam keputusan tersebut diuraikan jenis golongan limbah yang dapat dibuang ke badan air penerima sesuai dengan jenis golongan badan air penerima yang telah ditetapkan pada "Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 413 Tahun 1987 Tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur”.

4.7. Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Minum

Perkembangan Kota Surabaya memberikan implikasi yang sangat besar terhadap

BA

B

1

utilitas kota merupakan salah satu program utama Kota Surabaya. Dengan demikian, konsep dan strategi pengembangan sistem utilitas air bersih dilakukan pada :

1. Penambahan cakupan pelayanan PDAM menjadi 80%; Strategi I : Marketing aktif.

a. Program diskon pasang baru.

b. Intensifikasi pendataan dan pencarian pelanggan. c. Program kemudahan pendanaan pasang baru.

d. Program bantuan pendanaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Strategi II : Peningkatan kapasitas produksi (uprating) dan pengembangan dukungan sistem distribusinya.

a. Pembangunan instalasi baru yakni Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) Karangpilang III dengan kapasitas sebesar 2000 l/dtk beserta pipa transmisi menuju ke reservoar Wonocolo dan Putat Gede.

b. Pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi meliputii pipa sekunder dan pipa tersier (RENSTRA Jaringan Pipa Sekunder dan Tersier Tahun 2009 – 2014).

2. Menciptakan kegiatan produksi dan distribusi yang handal, produktif dan sustainable.

Strategi I : Peningkatan kemampuan dan kehandalan sistem pengolahan /produksi a. Program pengembangan kawasan Ngagel

b. Pembangunan unit Pengolahan Lumpur

c. Restrukturisasi organisasi produksi/ pemeliharaan

d. Pembangunan scrubber chlorin untuk Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM)

Strategi II : Menurunkan tingkat kebocoran menjadi 30% a. Meterisasi

b. Penyambungan distribusi barat – timur (Water Pressure Management) c. PE-nisasi

d. Rehab pipa

e. District Meter Area (DMA)

f. Percepatan penanganan kebocoran

Strategi III : Peningkatan kehandalan sistem distribusi

a. Pembuatan Distribution Modelling Information System 3. Meningkatkan pelayanan prima sesuai segmen pelanggan

Strategi : Meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan

a. Implementasi ISO 9001 : 2008 untuk Customer Service (Back Office) b. Program IT untuk layanan pelanggan ( Call Center Customer Information

System)

c. Survey Kepuasan Pelanggan

d. Zona Air Minum (ZAM) Prima Pakuwon City e. ISO 170205 untuk laboratorium

f. ISO 9001 : 2008 untuk Unit Pengolahan IPAM Karangpilang

BA

B

1

Strategi I : Mengelola inovasi untuk efisiensi pada aktivitas operasi (produksi, distribusi dan pemeliharaan)

a. Program Cost Reduction pada fungsi – fungsi operasional Strategi II : Perbaikan manajemen material

a. Restrukturisasi fungsi Supply Chain Management (SCM) b. Sistem Informasi Inventory

5. Penambahan debit produksi melalui sumber air Umbulan menjadi salah satu konsep dan strategi pengembangan sistem utilitas air bersih

6. Penambahan alternatif sumber air baku yang lain;

7. Melakukan restrukturisasi menyangkut hukum, struktur organisasi dan pengelolaan SDM serta kelembagaan, kegiatan operasional/ produksi perusahaan, keuangan perusahaan, hubungan pelanggan dan masyarakat.

#

Roadmap Rencana Pengembangan Jaringan Pipa

BA

Tabel 4.4. RENSTRA Jaringan Pipa Sekunder dan Tersier Tahun 2009 – 2014 (Panjang Pipa)

Tahun Panjang pipa (m)

100 150 200 250 300 400 450

2010 45.148 8.572 4.910 - 13.094 228 2.454

2011 49.587 5.524 14.580 4.437 7.848 -

-2012 44.932 2.987 1.193 - 7.732 -

-2013 46.137 2.845 3.997 - 130 -

-2014 34.097 8.082 - - - -

-Jumlah 219.901 28.010 24.680 4.437 28.804 228 2.454

(RENSTRA Jaringan Pipa Sekunder dan Tersier Tahun 2009 – 2014)

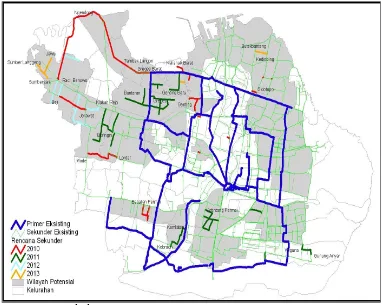

Gambar 4.5.

Arahan Penanganan Kawasan (RPIJM) Kota Surabaya

BA

B

1

4.8. Strategi Pengelolaan Limbah Cair

Program ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan limbah cair domestik yang tidak dikelola dan dibuang langsung ke lingkungan sehingga upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup meningkat.

4.8.1. Pembangunan dan Peningkatan sarana – prasarana pengolahan limbah secara komunal dan skala kota dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan Sistem IPAL modular sepanjang Kali Mas yaitu Dupak, Krembangan

Selatan untuk Gemblongan, darmokali dan Keputran sesuai desain yang telah disiapkan oleh SNVT Departemen Pekerjaan Umum yang terdistribusi di antara tahun 2009 – 2013

Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sewerage dan IPAL

terpusat skala kota yang ada di Rungkut, Sukolilo, Kenjeran, Krembangan, Benowo dan Gunung Anyar sesuai dengan Rencana Induk Sanitasi

Pembangunan sewerage dan IPAL Terpusat yaitu di Krembangan, Benowo,

Kenjeran, Sukolilo dan Gunung Anyar

Peningkatan sarana – prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Keputih Pembangunan IPAL Puskesmas

Pembangunan Tangki Septic Komunal

Sosialisasi terkait periode pengurusan tangki septik yang baik dan cara penyedotan

yang baik kepada masyarakat dan swasta

BA

B

1

Tercapainya pelayanan sanitasi air limbah permukiman dengan sistem tidak

setempat (off-site) secara komunal dan perpipaan pada tahun 2013 di

Surabaya Pusat mencapai 25%

Surabaya Utara mencapai 20%

Surabaya Timur mencapai 10%

Surabaya Selatan mencapai 15%

Surabaya Barat mencapai 10%

Terlaksananya pembangunan IPAL modular di sepanjang Sungai Kali Mas (Surabaya

Pusat) dan sebagian sistem perpipaan IPAL terpusat.

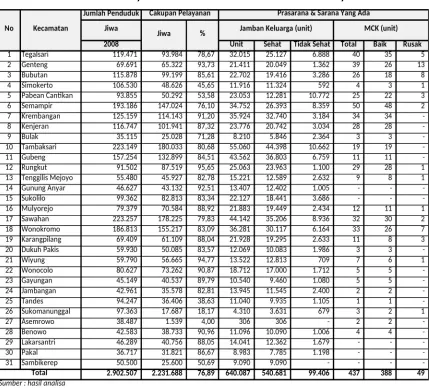

4.8.2. Potensi Penanganan Air Limbah Domestik

Potensi yang ada dalam penanganan air limbah domestik adalah :

1. Adanya peraturan pengurusan ijin pembuangan limbah cair ke badan air.

2. Adanya pengelolaan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

3. Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengumpulan dan pengangkutan limbah tinja.

4. Adanya retribusi tinja untuk mendukung operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

5. Adanya pelaksanaan sosialisasi dan Program Sungai Bersih oleh pihak swasta maupun perguruan tinggi.

4.8.3. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Permasalahan limbah domestik di Kota Surabaya erat kaitannya dengan sistem pembuangan dan sistem pengolahan yang dipilih. Umumnya untuk menyalurkan buangan limbah domestik dapat menggunakan sistem on-site atau off-site, sedangkan untuk pengolahannya dipilih teknologi pengolahan limbah yang sesuai dengan karakteristik limbahnya.

Beberapa permasalahan limbah domestik di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 1. Belum seluruh masyarakat mempunyai sarana pembuangan limbah domestik

yang memenuhi syarat, seperti septik-tank dan resapannya, sehingga masyarakat membuang limbah di sungai atau badan air terdekat.

BA

B

1

2. Belum optimalnya kegiatan pelaksanaan penertiban permukiman kumuh atau permukiman liar di Daerah Aliran Sungai (DAS).

3. Beberapa jamban komunal seperti di daerah Wonokromo, Kenjeran tidak terpelihara dengan baik, sehingga semakin berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

4. Terkait dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), kapasitas pengolahan IPLT mampu untuk mengolah Debit sampai 400 m3/hr, tetapi debit tinja yang

masuk ke IPLT hanya 100 m3/hr.

5. Periode pengurasan septik-tank yang tidak rutin, menjadikan IPLT tidak memprediksi secara tepat volume tinja yang harus diolah.

6. Jarak IPLT dengan daerah pelayanan yang terlalu jauh, seperti untuk daerah Surabaya Barat dan Surabaya Selatan, sehingga ongkos pengangkutan tinja semakin mahal.

4.8.4. Alternatif Pemecahan Permasalahan

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebaiknya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, namun sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang ke dalam sistem pembuangan air hujan, untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka idealnya pada setiap hunian rumah tangga atau kawasan permukiman harus memiliki sistem penanganan air limbahnya. Sebelum masuk ke dalam saluran drainase lingkungan. Dengan demikian air limbah yang masuk ke saluran/ drainase sudah relatif bersih.

Lokasi IPLT sebaiknya di disesuaikan dengan daerah pelayanan sehingga ongkos angkut tidak mahal

Mengembangkan dan memperkuat lembaga yang sudah ada agar mampu mengelola fasilitas penanganan air Iimbah; Mengembangkan lembaga non pemerintah (NGO) dan swasta agar meningkatkan partisipasinya dalam penanganan kesehatan lingkungan dan khususnya dalam penyediaan PS air limbah; Pengembangan SDM melalui diklat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan prasarana air limbah

Mengembangkan investasi swasta di komponen penanganan air limbah yang dapat memberikan keuntungan

BA

B

1

Mendorong masyarakat agar memiliki fasilitas pembuangan Iimbah yang memenuhi syarat, baik tanpa bantuan maupun dengan bantuan Pemerintah dan Swasta

4.8.5. Program Yang Diusulkan

Berdasarkan kondisi yang ada dan hasil analisa maka program pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang diusulkan adalah sebagai berikut :

Pembanguan baru MCK, Jamban Keluarga ,sarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas dan IPLT

Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jamban Keluarga (Jaga) dan Mandi Cuci Kakus (MCK)

Operasional dan Pemeliharaan IPLT dan Truk Tinja.

Untuk mengetahui lebih detail dan rinci program yang diusulkan dapat dilihat dalam Tabel 4.5.

4.8.6. Kegiatan dan Rincian Program

Kegiatan dan rincian program sektor air limbah berdasarkan hasil analisis dan tingkat kebutuhan sampai tahun 2014 dapat dilhat dalam Tabel 4.6.

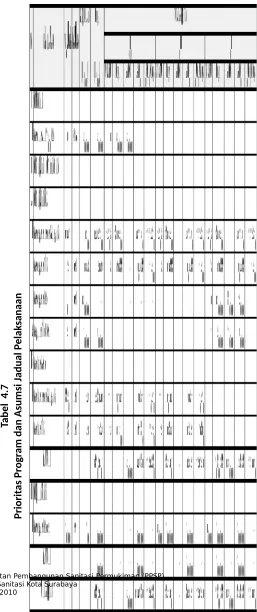

4.8.7. Prioritas Program dan Asumsi Pelaksanaan Sanitasi/Air Limbah

Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan sistem yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan, kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada.

Berdasarkan kemampuan serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai, maka skala prioritas Program sanitasi/air limbah dapat dilihat pada Tabel 4.7. dan Tabel 4.8.

BA

B

1

Tabel 4.5. Proyeksi Kebutuhan Sarana Sanitasi Kota Surabaya

BA

B

1

BA

B

1

Ta

be

l

4.

7

Pr

io

rit

as

P

ro

gr

am

d

an

A

su

m

si

Ja

du

al

P

el

ak

sa

na

BA

B

1

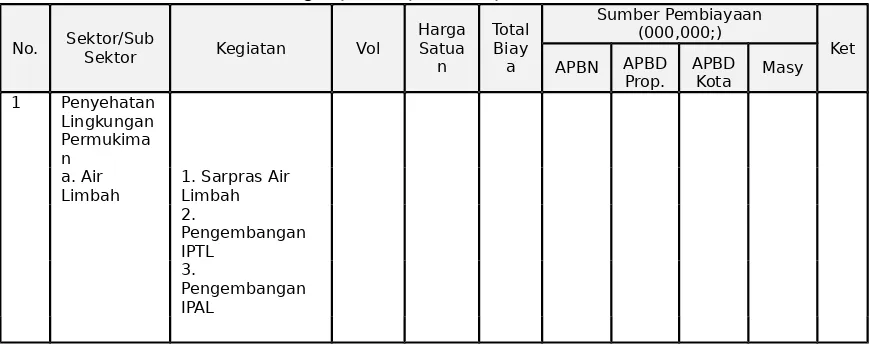

Tabel 4.8.

Usulan Kegiatan yang berkaitan dengan RPIJM Bidang Cipta Karya pada tahun 2010 dengan dukungan pembiayaan dari pusat (APBN)

No. Sektor/SubSektor Kegiatan Vol HargaSatua n

Limbah 1. Sarpras Air Limbah 2.

4.9. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah

Dalam rencana peningkatan pengelolaan sampah, Kota Surabaya merencanakan pengelolaan sampah dengan beberapa metode sebagai berikut :

4.9.1. Rencana Pengelolaan Sampah pada Sumber Sampah

Upaya untuk meminimasi sampah pada sumber dilakukan dengan cara :

Sampah anorganik sebagai bahan baku industri : Budaya daur ulang sampah di

Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun masih harus terus dikembangkan, baik dari segi infrastruktur, teknologi maupun dari segi sistem organisasinya. Hal ini penting untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat dari para pemulung

Penyusunan Studi Paradigma baru Pengelolaan Sampah dari Cost Centre menjadi

Profit Centre

Pemisahan sampah basah dan kering dengan collection secara terpisah

Reuse, recovery, recycle, revalue dan reduce

Komposting individu (on-site/di sumber)

4.9.2. Rencana Penanganan Sampah pada Aspek Pewadahan

Bentuk wadah sampah, dibuat dengan bentuk dan dimensi sedemikian rupa

dengan maksud agar bak sampah tidak mudah terguling, atau hilang. Di samping itu, teknis pewadahan juga memperhatikan kemudahan petugas pengumpul dalam memindahkan sampah ke gerobak sampah dengan cara sampah dimasukkan ke

BA

B

1

dalam kantong plastik terlebih dahulu. Bak atau wadah yang sudah ada saat ini dapat dimodifikasi dengan menempatkan sekat antara sampah basah dan kering

Pengolahan dan reduksi sampah, merupakan usaha untuk mengurangi sampah

mulai dari sumber sampah. Pengolahan dan reduksi sampah sebanyak-banyaknya di sumber sampah akan mengurangi volume sampah yang masuk TPA

Menyediakan lahan komposting, merupakan usaha/kegiaatan dalam mengurangi

sampah, khususnya daerah perumahan yang masih mempunyai lahan cukup luas, maka diusulkan menyediakan lahan atau tempat untuk mengkomposkan sampahnya sendiri

Pemberian sanksi, apabila masih ada yang membuang sampah di sembarang

tempat, maka dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000

Pemilahan sampah, dengan menyiapkan bak sampah secara terpadu untuk

memisahkan sampah organik dan non-organik. Apabila sampah tidak dipilah, maka akan diberikan sanksi yaitu petugas pengumpul tidak mengambil sampah tersebut, sehingga sampah tetap menumpuk di bak sampah yang berdampak negatif bagi lingkungan khusunya bagi pemilik rumah tersebut.

4.9.3. Rencana Penanganan Sampah pada Aspek Pengumpulan

Sistem pengumpulan sampah yang ekonomis :

tempat sampah individual (di sumber) portabel dan ringan,

kecuali daerah protokol, pengumpulan dengan gerobak atau sistem komunal

pengangkutan dengan truk dari LPS dan atau dari landasan kontainer

untuk menunjang pemisahan sampah (basah dan kering) pada sumbernya,

pengumpulan dan pengangkutan sampah yang telah dipisahkan dilakukan secara terpisah pula.

Program-program yang akan dijalankan yaitu :

jadwal pengambilan sampah, petugas sampah mengumpulkan sampah

kering dan sampah basah secara terpisah dari rumah tangga dengan cara hari pertama mengangkut sampah basah, hari kedua mengangkut sampah kering ke TPS yang sesuai dan seterusnya

Pengadaan perlengkapan pengumpulan, pengadaan peralatan pendukung

seperti gerobak dan perlengkapan dan higienis untuk melindungi petugas

BA

B

1

Membuang sampah secara langsung ke kontainer. Khususnya untuk daerah

perumahan, disediakan kontainer khusus untuk menampung sampah dari perumahan tersebut. Masyarakat diwajibkan langsung membuang sampah ke kontainer sehingga sampah tidak perlu diletakkan di bak sampah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada tumpukan sampah di bak sampah yang dapat mengundang lalat dan menyebarkan bau yang kurang sedap.

4.9.4. Rencana Penanganan Sampah pada TPS

Penambahan TPS, dimaksudkan untuk menambah daerah pelayanan persampahan

khususnya untuk daerah yang belum terdapat TPS. Sedangkan beberapa TPS yang kapasitasnya sudah tidak mencukupi, diperlukan usaha untuk mengurangi volume sampah yaitu mengolah sampah yang ada di TPS tersebut

Pengadaan sarana TPS. Penambahan jumlah kontainer yang dibutuhkan dan

mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan di TPS dimana pengadaan/penambahan jumlah kontainer sesuai dengan perhitungan kebutuhan volume sampah serta efisiensi biayanya

Membuat desain TPS. TPS didesaian sedemikian rupa dengan memperhitungkan

kemudahan pemindahan sampah dari gerobak pengumpul ke kontainer serta mempertimbangkan kesehatan dan keamanan petugas.

4.9.5. Potensi Penanganan Pengelolaan Persampahan

Pertumbuhan dan perkembangan kota saat ini cukup pesat, sehingga menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Salah satu pembangunan sarana dan prasarana perkotaan diwujudkan dengan upaya pengelolaan persampahan suatu kota. Adapun potensi penanganan pengelolaan persampahan yaitu :

1. Pengelolaan komposting dengan menggunakan keranjang sakti (metode Takakura), 2. Adanya program penurunan sampah 24.44 % per tahun dengan program 3R dan

Pengelolaan Mandiri,

3. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bahwa kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan pihak swasta dalam hal penyapuan jalan pada saat ini sudah mencapai 60% dari jumlah keseluruhan jalan utama yang ada, 4. Pengangkutan sampah oleh sumber sampah yang menghasilkan sampah > 2.5 m³

saat ini sudah tidak dilakukan oleh Dinas, akan tetapi oleh penghasil sampah

BA

B

1

sendiri, hal ini akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

5. Sampah organik sebagai bahan dasar pupuk kompos sangat berlimpah,

6. Proses Pengelolaan sampah di TPA Benowo, hasil akhir dapat digunakan sebagai sumber energi listrik,

7. Adanya peran serta dari pihak Swasta, LSM, Media Masa dan masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah.

4.9.6. Permasalahan Pengelolaan Persampahan

Secara umum pengelolaan persampahan di Kota Surabaya masih banyak menemui permasalahan/kendala yaitu :

1. Proses pemilahan sampah basah dan kering di lokasi sumber sampah maupun TPS sebagian besar masih tercampur.

2. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan model pewadahan permanen, khususnya di perumahan. Hal ini menyulitkan petugas pengumpul dalam memindahkan sampah ke gerobak serta membutuhkan waktu lebih banyak untuk memindahkan sampah ke gerobak.

3. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS tidak semuanya dilakukan setiap hari sehingga mengakibatkan penumpukan pada wadah sampah yang berpontensi menimbulkan bau serta berserakan karena diacak-acak kucing, anjing dan tikus. Hal ini disebabkan terbatasnya tenaga pengumpul dan gerobak sampah, sementara daerah yang dilayani cukup luas serta banyaknya volume sampah yang membuat pengumpul sampah harus membagi waktu pengangkutan.

4. Komposisi sampah yang masih didominasi oleh sampah organik yaitu ± 71,85% dari total sampah. Karena sampah organik lebih cepat membusuk, maka dibutuhkan pengelolaan sampah yang cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya.

5. Masih tingginya prosentase sampah plastik yaitu 7.6 %. Hal ini menyebabkan TPA Benowo menjadi lebih cepat penuh, karena sampah jenis ini sulit terdegradasi. Tingginya sampah plastik disebabkan oleh :

a. Banyak jenis plastik yang tidak diinginkan oleh pemulung, karena nilai jualnya rendah atau tidak laku.

b. Kemasan produk berbahan plastik banyak yang tidak dapat didaur ulang,

BA

B

1

c. Kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam membuat produk dan kemasan yang ramah lingkungan.

4.9.7. Analisa Permasalahan

Pelayanan persampahan di kota Surabaya belum optimal karena produksi timbulan sampah masyarakat belum semua dapat terangkut ke TPA. Keterbatasan pelayanan ini tidak lepas dari dukungan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya. Kendaraan sampah yang operasional saat ini sebanyak 119 kendaraan yang terdiri dari compactor 14 unit, Dump Truk 15 unit dan amroll 90 unit, yang artinya sampah yang terangkut secara maksimal oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 2.472 m3/hari dan yang dibuang sendiri oleh pihak swasta sebesar 1.460 m3/hari, jadi total sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 3.932 m3/hr.

Kebutuhan angkutan sampah sangat mendesak sehingga perlu dukungan penambahan armada sampah, truck sampah jenis arm roll dipandang lebih efisien dan efektif karena bak kontainer dapat ditinggal di kawasan tertentu, seperti permukiman padat penduduk, pasar dll dan warga masyarakat/pengguna dapat langsung membuang sampah ke dalam bak kontainer. Satu truck arm roll dapat melayani 2 – 4 kali angkut tergantung jarak tempuh dan ketersediaan BBM ke TPA.

Lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilayani armada truk sampah dapat mempergunakan kendaraan yang lebih kecil seperti mobil pick up, sepeda motor dan gerobak sampah.

Pengurangan volume sampah dengan pengolahan sampah mandiri, peran masyarakat dengan pembinaan dari DKP dan LSM dalam mengolah sampah dengan komposting akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

4.9.8. Alternatif Pemecahan Permasalahan

Pemilahan sampah skala TPS baik yang dilakukan petugas maupun pemulung

Komposting skala TPS, pada proses komposting diperlukan beberapa orang dan lahan yang cukup. Dengan program komposting sangat membantu untuk penurunan volume sampah yang masuk ke TPA dan hasilnya dapat dijual sehingga dapat untuk membantu Dinas Kebersihan & Pertamanan untuk membayar honor petugas yang menanganinya.

Pengadaan armada truk sesuai kebutuhan

BA

B

1

Penggantian truk terbuka dengan menjadi arm roll

Pembangunan TPA dengan sistem cluster untuk Surabaya Barat dan Timur. Dengan adanya TPA di Kawasan Timur, maka akan dapat mengurangi beban TPA Benowo serta dapat mengurangi biaya pengangkutan, khususnya untuk wilayah bagian Timur.

Pembuatan SOP, sebagai pedoman operasional pengelolaan di TPA

Penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan, fasilitas dan operasional

Peningkatan kualitas SDM, untuk operasional pengolahan sampah di TPA dengan memberikan pelatihan terhadap tenaga yang menanganinya.

Perluasan lahan TPA

Detail Design untuk penambahan TPA baru di kawasan timur Surabaya

Memperluas/mengembangkan komposting dan pemasaran hasil komposting.

4.9.9. Program Yang Diusulkan

Dari identifikasi permasalahan tersebut diatas maka perlu adanya perencanaan sektor persampahan dengan menitikberatkan pada :

1. Rencana penanganan sampah pada sumber sampah

Usaha untuk meminimalisasi sampah pada sumber sampah dapat dilakukan dengan cara :

Pemisahan sampah basah dan kering dengan collection secara terpisah

Pelaksanaan program 3 R

Komposting skala rumah tangga 2. Sistem pewadahan

Pengumpulan adalah proses pengangkutan dari sumber sampah menuju TPS. Sampah dari sumber sampah biasanya ditampung menggunakan bak sampah, kemudian dikumpulkan dengan gerobak sampah untuk dibuang ke TPS yang berupa landasan atau depo yang telah ditentukan oleh DKP Kota Surabaya. Pengumpulan biasanya dikoordinir oleh organisasi masyarakat setempat seperti RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain.

Sistem pengumpulan sampah kota Surabaya umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung yaitu memanfaatkan gerobak sampah

BA

B

1

menuju TPS atau Depo dan menjadi tanggung jawab masyarakat kecuali untuk sampah hasil penyapuan jalan.

Pengumpulan sampah di kawasan Citra Raya (Surabaya Barat) yang mempunyai luasan 1000 m2 sudah dilakukan secara mandiri. Sistem pengumpulan yang dilakukan adalah sistem individual langsung yaitu truck pengangkut sampah mengambil pada setiap rumah secara langsung. Pewadahan sampah di kawasan Citra Raya umumnya terbuat dari pasangan batu bata (pewadahan tetap), kemudian dibawa ke tempat incenerator yang terletak di Kelurahan Bringin Kec. Sambikerep. Khususnya untuk sampah organik yang berupa sampah daun/tanaman dari hasil kegiatan golf dilakukan pengolahan secara komposting dengan prosentase 70% dikomposting dan 30% dibakar dalam incinerator. Volume sampah di kawasan Citra Raya saat ini sebesar 15 m3/hari.

Sistem pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS tidak seluruhnya dilakukan setiap hari sehingga terjadi penumpukan pada sumber sampah. Hal ini terjadi karena segala pembiayaan sampah dari sumber sampah ke TPS adalah tanggung jawab Masyarakat. Dengan komposisi sampah kota Surabaya dimana sebagian besar sampahnya adalah sampah organik, maka perlu disediakan wadah terpisah antara sampah organik dan anorganik, sistem ini akan mengefisienkan proses pemilahan sampah sehingga sampah bisa langsung dibawa ke lokasi komposting.

Pelaksanaan sistem ini dapat melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat sebagai penghasil sumber sampah utama. Beberapa sistem pengumpulan yang dapat diterapkan adalah :

Penggunaan container sampah berdasarkan komposisi sampah utama

Pengumpulan sampah, misalnya botol ke tempat recycle sampah yang ada di

masing-masing kawasan

Pengaturan jadual pengumpulan sampah berdasarkan komposisi yang

dominan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem pengumpulan individual adalah :

Kepadatan populasi dalam satu area

Target material sampah yang harus dikurangi dan diolah yang didasarkan

pada sistem pengolahan yang akan dilaksanakan

BA

B

1

Dampak terhadap biaya yang ditimbulkan

Ketersediaan sarana infrastruktur penunjang, diantaranya untuk proses

recycling dan pengolahan sampah

Peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Rencana penanganan sampah pada aspek pengumpulan Sistem pengumpulan yang ekonomis :

Tempat sampah individual (di sumber sampah) portable dan ringan

Kecuali daerah protokol, pengumpulan dengan gerobak atau sistem komunal

Pengangkutan dengan truck dari transfer depo atau dari TPS

Untuk menunjang pemisahan sampah (basah dan kering) pada sumbernya,

pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan secara terpisah pula.

4. Sistem Penampungan Sementara

TPS di kota Surabaya dapat berupa landasan/trnasfer depo. Pengertian landasan disini adalah tempat perletakan kontainer dan merupakan tempat bertemunya truk pembawa kontainer dengan gerobak, tanpa ada fasilitas kantor dan peralatan lain. Luas landasan biasanya 50-100 m2 atau bisa lebih. Sedangkan Depo yang dimaksud disini adalah depo yang mencakup areal sekitar 200-300 m2 dilengkapi tempat penyimpanan dan kantor. Depo biasanya menyediakan container dari beton/baja untuk penimbunan sampah sementara. Pada tiap TPS terdapat container yang biasanya digunakan untuk pengumpulan sampah sementara hingga pengangkutan untuk dibuang di TPA. Tiap-tiap TPS biasanya memiliki satu atau dua container tergantung volume timbulan sampah pada daerah yang dilayani. Penyebaran TPS dan tingkat pelayanannya di Kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel 4.8.

5. Rencana Penanganan Sampah pada TPS

Penambahan TPS dimaksudkan untuk menambah daerah pelayanan

persampahan, khususnya untuk daerah yang TPS/Deponya masih kurang.

Pengadaan sarana TPS dan penambahan jumlah container yang

dibutuhkan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan.

BA

B

1

Membuat desain TPS, sedemikian rupa dengan memperhitungkan

kemudahan pemindahan sampah dari gerobak pengumpul ke kontainer serta mempertimbangkan syarat kesehatan dan keamanan petugas

Program 3R

Komposting terpusat (of-site)

Transformasi sampah (fisika, kimia, biologi)

Pengolahan sampah terpadu dengan pendekatan Zero Waste

Tabel 4.9. Kebutuhan Sarana dan Prasarana TPS di Kota Surabaya

BA

B

1

4.9.10. Teknologi Alternatif Pengolahan Sampah

Untuk masa yang akan datang tidak hanya terfokus pada penggunaan TPA Benowo sebagai satu-satunya alternatif dalam pembuangan sampah, tetapi harus dipikirkan beberapa alternatif pengolahan sampah melalui peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan lagi dan penggunaan material yang dapat digunakan lagi.

Beberapa alternatif yang banyak digunakan dalam pengolahan sampah saat ini :

Komposting

An Aerobic digestion

Incenerator dengan energy recovery

Thermochemical proses, seperti gasifikasi dan pirolisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi yang akan diterapkan adalah :

Dampak lingkungan yang ditimbulkan

BA

B

1

Perbedaan hasil yang diharapkan berdasarkan komposisi sampah dan sistem operasionalnya.

Pada dasarnya tidak ada satu sistem solusi pengelolaan sampah yang ideal yang dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen sampah yang baik, sebagai konsekuensinya maka harus dilaksanakan manajemen sampah yang terintegrasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai pengelola sampah harus mampu mengidentifikasikan dan menampung semua aspirasi yang ada dengan tujuan memahami dampak, kebutuhan fasilitas operasional dan alternatif teknologi yang dipilih.

4.9.11. Sistem Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah proses pemindahan sampah dari TPS menuju lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini terdapat berbagai jenis dan kapasitas sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (lihat tabel 4.9). Kegiatan pengangkutan sampah sangat tergantung dari pola jaringan jalan yang dilalui dan jangkauan pelayanan atau batas-batas geografis yang dapat dijangkau oleh armada transportasi sampah.

Dalam sistem pengangkutan samapah sangat ditentukan oleh model dan pola pengumpulan sampah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi model pengangkutannya. Model pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tergantung pada sistem container di TPS-nya. Untuk sistem container tetap, kendaraan pengangkut keluar dari pool langsung menuju TPS kemudian membawa container yang berisi sampah menuju TPA. Dari TPA, kendaraan truck membawa container kosong menuju container yang berisi sampah di TPS berikutnya sampai dengan yang terakhir.

Untuk sistem container tidak tetap terdapat dua macam yaitu model compactor dan arm roll. Terkait dengan pengertian diatas maka kegiatan pengangkutan sampah harus memperhatikan beberapa faktor berikut agar pengangkutan sampah dapat dilaksanakan secara efisien. Faktor-faktor tersebut adalah :

Lokasi dan jumlah sampah yang terkumpul di TPS maupun container. Dengan pembagian 5 (lima) daerah pelayanan maka pembagian kerja angkutan sampah juga menjadi lebih spesifik. Distribusi armada pengangkut sampah harus memperhatikan jumlah timbulan sampah pada daerah pelayanan masing-masing karena setiap kondisi daerah pelayanan tidak sama.

BA

B

1

Jarak TPS ke TPA, Pemilihan sistem pengangkutan sampah juga harus memperhatikan letak TPS. TPS yang jauh dari TPA menuntut kerja keras sopir untuk membawa sampah ke TPA. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pencapaian ritasi.

Penggunaan kapasitas kontainer yang sesuai

Kapasitas angkut kendaraan pengangkut sampah sesuai standar teknis

Kondisi jaringan jalan yang dilalui dan jadual pengangkutan sampah ke TPA. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja pengangkutan sampah karena tidak semua jaringan jalan dalam kondisi yang baik serta lancar.

Kelancaran sistem loading (pengangkutan) dan unloading (pembongkaran) sampah di TPA yang banyak dipengaruhi oleh kondisi TPA itu sendiri.

Tabel 4.10. Kebutuhan sarana pengangkutan sampai tahun 2014.

4.9.12. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Dari aspek teknis operasional persampahan adalah pembuangan akhir sampah. Saat ini sebagai final disposal site (TPA) kota Surabaya adalah TPA Benowo yang terletak di wilayah Barat Surabaya dan berjarak sekitar 35 km dari pusat kota. Luas area saat ini sekitar 37,29 Ha dan sekitar 15 Ha sudah terisi.

Beberapa sarana dan prasarana yang ada dan terbangun adalah :

Kantor administrasi yang saat ini sudah berfungsi sebagai kantor proyek

Dinding/tanggul penahan untuk cell sampah, dengan tujuan untuk membatasi cell sampah agar tidak terjadi pemasukan air ke dalam area cell sampah, misal bila terjadi banjir

Jalan akses menuju TPA sudah bagus

BA

B

1

Saluran penampung lindi yang sekaligus sebagai penampung air hujan

Kolam lindi sampah yang terdiri dari kolam besar (pond) dengan fungsi sebagai penampung lindi yang berasal dari saluran lindi

Sedangkan peralatan berat yang ada di TPA Benowo adalah sebagai berikut :

Loader : 2 unit, kondisi baik

Landfill : 2 unit, kondisi baik

Buldozer : 7 unit, rusak 3 unit

Excavator : 5 unit, rusak 1 unit

Sweeper : 3 unit, kondisi baik

4.9.13. Rencana Penanganan Sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Menimimalisasi dampak TPA, diantaranya yang ditimbulkan oleh :

- Lindi, untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh lindi maka perlu pembangunan IPAL yang layak.

- Bau, salah satu cara untuk meminimalkan bau akibat tumpukan sampah yaitu dengan penyemprotan EM4 plus

- Kebakaran, pengambilan gas methan merupakan upaya untuk menghindari bahaya kebakaran.

Pengawasan TPA, melakukan pengawasan terhadap sampah yang masuk TPA agar tidak sampai membawa sampah/limbah B3.

Dibangun TPA dengan sistem cluster untuk surabaya Barat dan Timur. Dengan adanya TPA di kawasan Timur maka akan dapat mengurangi beban TPA Benowo serta dapat memperkecil biaya pengangkutan khususnya di wilayah Surabaya Timur

Pembuatan SOP, sebagai pedoman operasional pengelolaan sampah di TPA

Teknologi mengolah/memusnahkan sampah di TPA. Sampah yang sudah menumpuk di TPA segera dikurangi dengan mengolah/memusnahkan, misalnya sampah organik dapat digunakan sebagai makanan ternak atau komposting dan sampah an organik diolah dengan 3R.

Penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan, fasilitas dan operasional.

Peningkatan kualitas SDM

BA

B

1

Melakukan sampling sampah secara periodik 2 kali dalam setahun

Detail Design TPA Terpadu yang mempertimbangkan lingkungan

Memperluas/mengembangkan komposting dan marketing.

Pemanfaatan TPA sebagai sumber energi (pemanfaatan gas methane).

4.9.14. Kegiatan dan Rincian Program

Kegiatan dan rincian program sektor persampahan berdasarkan hasil analisa dan tingkat kebutuhan sampai tahun 2014 dapat dilhat dalam tabel 4.10.

4.9.15. Prioritas Program dan Asumsi Pelaksanaan Program Persampahan

Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan sistem yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan, kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada.

Berdasarkan kemampuan serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai, maka skala prioritas Program Persampahan tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 4.11. Sedangkan usulan kegiatan yang berkaitan dengan RPIJM Bidang Cipta Karya pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.11. Rincian Kegiatan dan Program 2010

Aspek Pengelolaan Kondisi Saat Ini Kondisi Akhir PJM

A Kelembagaan

- Bentuk Institusi DKP Dinas Kebersihan & Pertamanan

- Dasar Hukum Ada Ada

Pembentukkan Institusi

- SDM Cukup Perlu Penambahan Personil

B Teknik Operasional

1 Perencanaan 1 Ketersediaan Dokumen

perencanaan (Master plan, FS, DED) Ada Studi kelayakan untuk TPA Bag. Timur Surabaya 2 Prasarana dan Sarana

2.1 Pewadahan

a. Bin/Tong Sampah

b. Keranjang Takakura & Tong Komposter 12.980 unit

No Persampahan 2009 2014

BA

B

1

Aspek Pengelolaan Kondisi Saat Ini Kondisi Akhir PJM

A Kelembagaan

- Bentuk Institusi DKP Dinas Kebersihan & Pertamanan

- Dasar Hukum Ada Ada

Pembentukkan Institusi

- SDM Cukup Perlu Penambahan Personil

B Teknik Operasional

1 Perencanaan 1 Ketersediaan Dokumen

perencanaan (Master plan, FS, DED) Ada Studi kelayakan untuk TPA Bag. Timur Surabaya 2 Prasarana dan Sarana

2.1 Pewadahan

a. Bin/Tong Sampah

b. Keranjang Takakura & Tong Komposter 12.980 unit

2.2. Pengumpulan

a. Gerobak Sampah

b. Becak Sampah

-2.3. Pemindahan/Penampungan Sementara

a. Transfer Depo 166 unit 245 Unit

b. Container 340 unit 490 unit

c. Transfer Station

2.4 Pengangkutan

a. Dump truck 10 unit 40 unit

b. Arm Roll truck 90 unit 180 unit

c. Compactor truck 14 unit 40 unit

2.5 Alat Berat di TPA

a. Exavator 7 unit 13 unit b. Buldozer 9 unit 15 unit c. Shovel 3 unit 3 unit

d. Back Hoe Loeder 1 unit 3 unit

e. Forklift 0 unit 1 unit

2.5 Sistem Pengolahan & 3R

a. Pengomposan 14 rumah kompos 23 unit

b. Daur Ulang

2.6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

a. Lahan 37.29 Ha 47.29 Ha

b. Fasilitas Umum

- Jalan masuk ada ada

- Saluran Drainase ada ada

- Sistem air bersih Ada Ada

- Kantor Ada Ada

- Pagar/Gerbang Ada Ada

c. Fasilitas Perlindungan Lingkungan

- Lapisan kedap air Ada Ada

- Saluran pengumpul lindi Ada Ada

- Instalasi Pengolahan lindi Ada Ada

- Penanganan gas methan d. Fasilitas Operasional

- Jembatan Timbang Ada Ada

- Alat Berat Ada Ada

- Jalan operasi Ada Ada

- Area penghijauan Ada Ada

- Sel pembuangan sampah Ada Ada

- Cadangan tanah penutup Ada Ada

e. Fasilitas Penunjang Ada

- Pencucian kendaraan Ada Ada

- Parkir Ada Ada

- Komunikasi Ada Ada

C Sistem Pembiayaan

- Mekanisme pembiayaan Bulanan, Tahunan Bulanan, Tahunan - Sumber Dana APBN, APBD & Swasta APBN, APBD & Swasta - Retribusi & Mekanisme Pembayaran

-Realisasi penerimaan retribusi D Peraturan/Perundangan

- Kelengkapan & kelayakan materi Ada Review/revisi seusi perkembangan -Penerapan sanksi &reward Belum optimal Dioptimalkan

E Peran Serta Masyarakat dan Swasta

BA

B

1

Ta

be

l

4.

12

.

Pr

io

rit

as

U

su

la

n

Pr

og

ra

m

2

01

0-20

BA

B

1

Tabel 4.13.

Usulan Kegiatan yang berkaitan dengan RPIJM Bidang Cipta Karya pada tahun 2010

No

. Sektor/SubSektor Kegiatan Volume

Harga

4.10. Rencana Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan

Surabaya adalah kota yang terletak di wilayah pantai dan dipengaruhi oleh pasang naik -surut air laut. Sehubungan dengan naiknya elevasi air laut sebagai dampak dari pemanasan global maka sistem pematusan primer di kota Surabaya penting untuk dicermati, seperti tanggul dan pintu-pintu laut.

Pada tahun 2000 telah disusun Surabaya Drainage Master Plan 2018 (SDMP 2018) yang dijadikan dasar strategi dan rencana pembangunan untuk pengelolaan drainase perkotaan sampai dengan tahun 2018 sebagai refleksi dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Surabaya.

Program-program yang direkomendasikan di dalam SDMP 2018 tersebut diuraikan dalam tiga tahapan program yaitu program jangka pendek (2000 - 2004), program jangka menengah (2005 - 2009) dan program jangka panjang (2010 - 2018). Program-program tersebut meliputi aspek legal, perencanaan tata guna lahan, kelembagaan, engineering/rekayasa serta operasi dan pemeliharaan.

BA

B

1

Aliran sungai yang ada di Surabaya adalah Kalimas, yang merupakan kelanjutan dari Sungai surabaya dengan suplai dari sungai Brantas. Air Sungai Surabaya digunakan untuk kepentingan industri, air baku PDAM dan sebagian kegiatan domestik. Di wilayah Kota Surabaya mengalir sungai Wonokromo dan Kalimas yang merupakan hilir dari Sungai Surabaya, sungai ini merupakan pembuangan dari Sungai Brantas.

4.11.1. Kalimas

Kalimas mengalir ke arah utara melalui tengah Kota Surabaya dan berakhir di Ujung-Perak (Selat Madura). Fungsi Kalimas bagi Kota Surabaya saat ini adalah :

1. Sebagai saluran drainase untuk pengendalian banjir

2. Pemasok air irigasi bagi persawahan di Surabaya Timur, melalui saluran Sungai Kalibokor, saluran irigasi ini dapat berubah menjadi saluran drainase sesuai dengan perkembangan kota

3. Pengatur permukaan air tanah di sekitar sungai

4. Dengan adanya dam Gubeng berperan untuk mencegah instrusi air laut lebih jauh ke dalam

4.11.2. Sungai Wonokromo

Sungai Wonokromo mengalir ke arah timur yang pada akhirnya berakhir di selat Madura. Fungsi Sungai Wonokromo bagi Kota Surabaya saat ini adalah :

1. Sebagai saluran drainase kota, untuk pengendalian banjir.

2. Pada saat debit besar mengalir ke selat Madura yang jaraknya lebih pendek dibandingkan membuang melalui Sungai Surabaya.

3. Pemasok air tawar untuk tambak, yang banyak terdapat di wilayah Surabaya Timur.

4.11.3. Sungai Surabaya

Sungai Surabaya mengalir kira-kira sepanjang ± 50 km yaitu mulai dari hulunya dipintu air Mlirip Mojokerto sampai ke Kalimas dan kanal Wonokromo, sebelum melimpah habis di selat Madura. Sungai Surabaya dengan panjang ± 50 km merupakan cabang dari sungai Brantas yang airnya digunakan untuk berbagai macam kegunaan, antara lain : 1. Air baku instalasi pengolahan air minum di Ngagel dan Karangpilang yang

digunakan untuk kepentingan penduduk Kota Surabaya. 2. Irigasi sebagian daerah sistem delta Brantas.

BA

B

1

3. Perikanan tambak yang penyaluran airnya melalui kanal-kanal irigasi.

4. Penggelontoran dan pengenceran air buangan yang berada dalam saluran-saluran drainase Kota Surabaya.

5. Pembawa buangan-buangan industri dan rumah tangga menuju laut.

4.11.4. Sistem Pematusan Perkotaan

Garis besar sistem pematusan/drainase untuk Kota Surabaya adalah :

Saluran pematusan primer untuk mengalirkan banjir yang berasal dari luar Surabaya diarahkan ke laut (Sungai Surabaya dan Sungai Wonokromo).

Pengumpulan limpasan dari area perkotaan melalui saluran-saluran tertier, sekunder dan primer dibantu oleh pompa-pompa drainase pada daerah yang tidak mungkin adanya aliran secara gravitasi.

Tanggul laut dengan pintu-pintu laut digunakan untuk mencegah arus balik di saluran pematusan primer selama pasang.

4.12. Permasalahan Pengelolaan Drainage Lingkungan

4.12.1. Kondisi Topograf

Kondisi topografi Kota Surabaya yang sangat datar dan sebagian kawasan pantai timur dan barat yang berada dibawah permukaan laut pada saat pasang mengakibatkan pengaruh back water (aliran balik). Kawasan pantai timur yang bertambah panjang (oloran) setiap tahun karena perluasan tambak dan sedimen transport dari Sungai Wonokromo menambah datarnya kawasan ini.

4.12.2. Sistem Pengendali Banjir Kota (Urban Flood Controle) Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak di hilir Sungai Surabaya (Urban Flood Controle) yang bercabang menjadi 2 (dua) ke Sungai Wonokromo (Urban Flood Controle) dan Kalimas (Urban Drainase).

Permasalahannya adalah sistem drainase kota yang terkait dengan Sungai Surabaya, Sungai Wonokromo dan Kalimas adalah sebagai berikut :

1. Air Sungai Surabaya masuk melewati pintu intake (eks irigasi) sistem pematusan di rayon Jambangan (sistem pematusan Sungai Wonorejo, Sungai Kebon Agung, dan Sungai Perbatasan) yang terletak di Sungai Surabaya sehingga menambah debit

BA

B

1

2. Air dari Kalimas masuk melalui pintu intake (eks irigasi) sistem pematusan di rayon Jambangan yaitu sistem pematusan Sungai Jeblokan sehingga menambah debit banjir sistem pematusan Sungai Jeblokan.

4.12.3. Genangan yang Terjadi

Genangan yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2007 adalah seluas 3.481,48 ha, jauh berkurang dibandingkan yang terjadi pada tahun 1999-2000 yang mencapai 5.418,74 ha. Sebagian besar genangan yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan oleh meluapnya saluran Gunungsari (eks saluran irigasi) yang membentang sepanjang 20 km dari selatan ke barat kota, kemudian meluap ke sistem pematusan Pompa Air (PA) Darmokali, Pompa Air (PA) Kupang/Dinoyo dan Sungai Greges. Selain menggenangi kawasan terbangun, dampak genangan banjir menimbulkan kemacetan lalu-lintas pada kawasan tertentu seperti kawasan seputar Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Indragiri dan jalan Petemon Kali.

4.12.4. Jaringan Saluran Pematusan

Secara umum permasalahan jaringan pematusan adalah :

1. Kebanyakan kapasitas saluran pematusan primer dan sekunder tidak cukup untuk mengalirkan debit banjir tahunan, serta dimensi saluran tersier/tepi jalan tidak direncanakan untuk melayani/mematus petak tersier kawasan terbangun, tetapi hanya untuk melayani badan jalan.

2. Operasi prasarana pematusan masih kurang optimal.

Pada akhir-akhir ini dengan cuaca yang tidak menentu termasuk pengaruh dari pemanasan global, sehingga hujan sulit diprediksi dan relatif terjadi dengan curah yang tinggi namun frekwensi tidak menentu, sehingga dampaknya juga terjadi genangan air di saluran drainase yang memang kondisinya penuh dengan lumpur dan gulma dan secara tidak langsung menjadi media yang sangat nyaman untuk berkembangnya penyakit demam berdarah. Sedangkan di wilayah perkotaan Surabaya dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan permukiman mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 3.481,48 ha yang terjadi pada tahun 2007. Tetapi bila dilihat daerah genangan yang terjadi pada tahun 1999 – 2000 di Kota Surabaya yang meliputi luas genangan yang mencapai 5.418,74 ha, maka telah terjadi pengurangan kawasan genangan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1.937,26 ha

BA

B

1