POLITIK HAK ASASI MANUSIA DAN TRANSISI DI

INDONESIA

Sebuah Tinjauan Kritis

Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis

© 2008 ELSAM

Editor Bahasa: Erasmus Cahyadi

Editor Isi: Eddie Sius Riyadi

Cetakan Pertama: Agustus 2008

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama antara ELSAM dan ICTJ Jakarta

Penerbit:

ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Kata Sambutan Agung Putri

Saudari-saudara, warga republik yang kami hormati.

Dalam rangka mendirgahayukan momen peringatan hari berdirinya Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang ke-15, di antara pelbagai kegiatan seremonial yang

konvensional maupun progresif, ELSAM menerbitkan dua buku. Buku yang pertama,

yang ditulis oleh Robertus Robet, mengangkat sebuah subjek khusus dan besar yang

fenomenal dalam lebih dari dua dekade di pelbagai belahan dunia dan satu dekade di

Indonesia, yaitu “keadilan transisional” (transitional justice). Sebenarnya, ELSAM telah

banyak mempublikasikan subjek ini sebelumnya dalam seri buku bertajuk “seri

transitional justice” yang kurang lebih terdiri dari 8 judul, jurnal DIGNITAS (dua edisi),

buletin ASASI, dan pelbagai briefing paper dan position paper. Yang membedakan buku

yang ditulis Robertus Robet dibanding beberapa terbitan kami sebelumnya adalah bukan

sekadar soal perspektif yang digunakan, tetapi terutama soal penempatan posisi ELSAM

di dalamnya.

Dari segi perspektif, Robet melihat persoalan transisi politik bukan sebagai suatu

keniscayaan demokratisasi melainkan sebuah kontingensi. Kontingensi ini tampak bukan

sekadar dalam pertarungan Realpolitik melainkan juga dalam kontestasi gagasan

normatif. Karena itu, politik hak asasi manusia juga bersifat kontingen. Dalam

kontingensi seperti itulah ELSAM mau tidak mau dengan segala daya dan

kemampuannya berupaya memainkan perannya. Peran itu terasa sulit dilakoni di samping

karena realitas Realpolitik baik di tingkat birokrasi dan mesin politiknya maupun di

tingkat civil society yang tidak terkonsolidasi dengan baik, juga karena pertarungan

gagasan itu – tidak seperti di Afrika Selatan dan Amerika Latin – kurang didukung oleh

Buku kedua, yang ditulis oleh Abdul Manan, sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah

biografi ELSAM. Secara umum, buku ini tidak berkisah tentang pergulatan “batin”

ELSAM tetapi lebih menyorot pada beberapa gagasan-gagasan, program-program dan

agenda besar yang diusung ELSAM, yang secara signifikan berkontribusi pada

perkembangan demokrasi, penegakan keadilan, dan pengakuan terhadap hak asasi

manusia di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dijumpai

Elsam dalam pergulatannya mempromosikan HAM, buku ini mengangkat beberapa

pengalaman faktual tentang keberhasilan ELSAM dalam advokasi kasus-kasus

pelanggaran HAM di Indonesia, advokasi kebijakan, dan penyelenggaraan pendidikan

publik berupa pelatihan dan kursus hak asasi manusia bagi para human rights defenders.

Tidak kurang dari itu, buku kedua ini juga menyoroti soal peran ELSAM dalam

menginisiasi, mendukung, meneruskan, dan merawat beberapa gagasan besar dan penting

seperti gerakan studi hukum kritis dan kaitannya dengan gagasan “negara hukum

demokratis” (rule of law), hak atas penentuan nasib sendiri (right to self-determination)

dan hak-hak masyarakat adat, keadilan transisional (termasuk di dalamnya adalah soal

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Apa maksud dari penerbitan kedua buku tersebut? Lebih dahulu lagi, apa maksud kita

merayakan hari jadi ELSAM? Bukanlah karena kelatahan kita melakukan ini, melainkan

karena kita mau sejenak memetik momen kontemplatif dan reflektif di tengah banalitas

aksi keseharian kita. Peringatan hari lahir adalah momen kultural untuk merenungi

kebermaknaan diri dan merebut kembali otentisitas yang sempat menguap bersama

keringat aksi kita. Sejarah perdaban berkisah – bahkan sampai pada zaman audiovisual

sekarang ini – bahwa tidak ada hal lain yang lebih membawa kita ke kontemplasi tentang

makna kehadiran kita di dunia ini ketimbang berenang dalam arus kata-kata. Biarkan kata

itu menghampiri kita, dan sejenak berhentilah kita berkata-kata. Biarkan kita diam,

jangan ada kata terucap. Biarkan kata-kata itu yang berkata.

Demikianlah. ELSAM bersama teman-temannya mau merayakan hari lahir itu dalam

keheningan, lalu kemudian mendengarkan untaian kata dari kedua buku tersebut. Seorang

kata-kata dari sebuah buku menghampirinya bahkan menyerbunya, lalu tiba giliran dia untuk

menilai, merenung, mengkritik, merekomendasikan, meniati, dll. Pembaca yang sejati

adalah seorang yang selalu memposisikan dirinya sebagai “sang pemula” dalam

menghadapi sesuatu. Ketertarikannya adalah sensasi ketertarikan sang pemula.

Ketertarikan sang pemula adalah ketertarikan tanpa beban, tanpa pretensi, tanpa praduga,

tanpa penghakiman.

Saudari-saudara sesama warga republik mungkin sudah memiliki prapengetahuan tentang

ELSAM, termasuk gagasan-gagasannya, program dan agendanya, kekurangan dan

kelebihannya. Tetapi, bersikap sebagai “sang pemula” akan membawa Anda pada sebuah

realitas lain yang mungkin tidak akan pernah Anda dapatkan kalau Anda sudah selalu

memiliki prapengetahuan dan praduga. Sikap sang pemula adalah sikap yang kita

butuhkan sekarang ini untuk membangun sebuah konsolidasi masyarakat sipil untuk

kembali menegakkan dan merebut kembalinya politik. Sikap sang pemula adalah sikap

sang demokrat sejati, sang republikan berkeutamaan, seorang negarawan yang handal dan

setiawan.

Akhir kalam, semoga kehadiran kedua buku yang diterbitkan dalam rangka peringatan

hari lahir ELSAM yang ke-15 ini menggugah kita untuk sejak saat ini saling “hadir”

sebagai “sang pemula” yang otentik, penuh ketertarikan, penuh pesona, dan penuh

ketakterdugaan. Republik ini sudah muak dengan banalitas. Republik ini merindu

agen-agen progresif, penuh pesona, dan kreatif. Semoga.

Jakarta, 14 Agustus 2008

Dra. Agung Putri, M.A.

Kata Sambutan Asmara Nababan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, biasa disingkat ELSAM, kami dirikan 15

tahun yang lalu dalam semangat untuk turut memperjuangkan dan mencapai visi

terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan

menghormati hak asasi manusia. Visi tersebut masih sangat relevan hingga sekarang,

karena meskipun rejim otoriter telah diganti dengan rejim demokrasi namun berbagai

ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung, bahkan

pelanggaran berat hak asasi manusia masa lampau tidak atau belum dapat diselesaikan.

Untuk memperjuangkan dan mencapai visi tersebut, kami telah merumuskan misi sebagai

sebuah organisasi non-pemerintah (ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik

hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. Misi

ini dilakukan melalui serangkaian program dan tindakan yang saling berkaitan dan

berkesinambungan, muali dari riset, pelatihan, pengembangan jaringan, hingga advokasi

kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat dan, tentu saja, kebijakan

publik yang berdampak terhadap hak asasi manusia, dalam 15 tahun terakhir ini.

Dalam rangka perayaan ulang tahun ELSAM yang ke-15, sekaligus bersamaan dengan

peringatan 10 tahun reformasi, juga 100 tahun kebangkitan nasional dan 63 tahun

kemerdekaan Indonesia, serta 60 tahun Deklarasi Universal HAM, kami menerbitkan

buku yang merekam ideal yang kami perjuangkan serta bagaimana pengalaman ELSAM

dalam memperjuangkannya. Tentu maksud dari buku ini tidak untuk gagah-gagahan,

namun jauh melampaui itu semua, yang utama kami maksudkan tetap sebagai salah satu

usaha berkontribusi bagi gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui buku ini, kami

bermaksud berbagi wawasan dan pengalaman ELSAM dalam memperjuangkan hak asasi

memaparkan berbagai masalah-masalah, peluang, tantangan, serta hambatan yang

dihadapi dalam kurun 15 tahun dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Dengan rasa gembira kami menyambut penulisan dan penerbitan buku ini, yang telah

merespon dan menjawab maksud kami untuk berbagi wawasan dan pengalaman tersebut.

Apa yang ingin kami bagikan ini ditulis dan diterbitkan dalam dua buku yang berbeda

namun saling berhubungan. Kedua buku ini ditulis oleh penulis yang berkomitmen dan

dari luar ELSAM, untuk mendukung objektivitas, namun dengan tetap memanfaatkan

dokumen-dokumen resmi ELSAM serta mewawancarai sejumlah pihak, khususnya dari

lingkungan para pendiri, pengurus, dan aktivis ELSAM, selain memanfaatkan informasi

dari media massa serta pemerhati ELSAM.

Buku pertama, berjudul “Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia” ditulis

oleh Sdr. Robertus Robet, aktivis muda yang energik sekaligus sekretaris jendral

Perhimpunan Pendidik Demokrasi (P2D). Buku ini merekam ideal yang diperjuangkan

ELSAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat,

khususnya yang terjadi di masa lalu, secara berkeadilan dalam konteks masa transisi

politik pasca-Soeharto. Buku kedua, berjudul “Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam

Memperjuangkan HAM” ditulis oleh Sdr. Abdul Manan, wartawan muda penuh

komitmen sekaligus sekretaris jendral Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Buku ini

merekam pengalaman ELSAM sebagai sebuah ornop yang memperjuangkan hak asasi

manusia di Indonesia dengan berbagai problem dan tantangan yang dihadapi, dari masa

pendiriannya hingga kini, sejak dominannya wacana pembangunan di bawah rejim

otoriter hingga reformasi dan transisi demokrasi.

Kami berterima kasih kepada Sdr. Robertus Robet dan Sdr. Abdul Manan yang telah

menjawab dan merealisasikan maksud kami dengan meluangkan waktu – dalam berbagai

kesibukannya – serta perhatian dan komitmennya bagi penulisan kedua buku yang sangat

berharga ini. Juga haturan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

Akhir kata, kami berharap kedua buku ini dapat berguna bagi para pembaca dan

mencapai maksud kami untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam upaya kita

bersama untuk memperjuangkan hak asasi manusia demi mencapai Indonesia yang lebih

beradab, demokratis, dan berkeadilan.

Selamat membaca.

Jakarta, 17 Agustus 2008

Asmara Nababan

Daftar Isi:

Kata Sambutan

Daftar Isi

Pendahuluan: Politik Hak Asasi Manusia dan Emansipasi

Bab 1: Relasi antara Negara dan LSM dan Fragmentasi Keagenan

Pengantar

Asal Usul dan Mistifikasi

Diskursus Normatif

Fragmentasi dan Pergeseran Keagenan Politik

Penutup: Apa yang Tersisa?

Bab 2: Kritik Atas Logika Transisi di Indonesia

Pengantar

Pembakuan Transisi yang Mematikan Politik

Demokrasi sebagai Perjumpaan yang Partikular dan Universal

Kondisi-Kondisi Diskursif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Batas-Batas Ekuivalen Politik

Kesimpulan

Bab 3: Ketegangan dan Dinamika dalam Diskursus Politik Transisi

Pengantar

Akar Kekejaman: Munculnya Negara Otoritarian

Konfigurasi Politik Wacana KKR

Menolak KKR: Mengharapkan Ada Eichmann di Jakarta?

Penutup

Pendahuluan

Sejarah Kekerasan Orde Baru

Pertarungan Memperebutkan Masa Silam di Era Pasca-Orde Baru

Masa Depan Indonesia ada di Masa Lalu

Pendahuluan:

Politik Hak Asasi Manusia dan Emansipasi

Ada paradoks dalam perkembangan hak asasi manusia belakangan ini. Paradoks itu

tampak dari dua kecenderungan yang sepertinya saling menihilkan. Di satu sisi, orang

mengakui kemajuan-kemajuan dalam legalisasi norma-norma serta instrumen hak asasi

dengan berbagai ratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik serta kovenan hak-hak

ekonomi, sosial dan budaya. Juga diakui makin berkembangnya diskursus mengenai hak

asasi itu sendiri yang diikuti dengan intensitas yang makin tinggi untuk membasiskan

segala urusan di bawah payung hak. Selain itu, pada saat yang sama seiring dengan

menguatnya isu hak, praktik politik juga secara perlahan mulai lebih berorientasi pada

demokrasi dan cara-cara damai, sebagaimana terlihat dalam isu “reformasi” berbagai alat

represi Negara serta efisiensi birokrasi. Namun demikian, di sisi yang lain, pada saat yang

sama makin banyak juga orang yang resah dengan meluasnya berbagai bentuk konflik

dalam masyarakat, intoleransi, dominasi dan pernyataan kebencian di ruang publik serta

ketidakpuasaan sejumlah korban atas penyelesaian kejahatan kemanusiaan di masa lalu.

Ketidakpuasaan ini juga bisa ditambah dengan kenyataan bahwa di saat kita menikmati

kebebasan sipil dan demokrasi, pada saat yang sama kerja-kerja lembaga HAM semacam

Komnas-HAM, misalnya, dianggap lebih buruk ketimbang kerja lembaga yang sama di

masa politik otoritarian. Demokrasi tidak hanya menginstalasikan berbagai kemajuan,

pada saat yang sama – di atas kemajuan itu – ia juga mentransparansikan berbagai

persoalan dalam perjuangan dan pelembagaan hak asasi. Demokrasi telah merelatifkan

Dulu, di masa otoritarianisme, hak asasi – dalam hal ini terutama hak kebebasan politik –

merupakan isu paling subtansial. Dengan itu, di bawah legitimasi melawan

otoritarianisme, kita mempunyai kebiasaan untuk mempersatukan hak asasi dan

demokrasi menjadi satu kesatuan. Itu terjadi karena memang secara konkret keduanya

absen dalam kepolitikan otoritarianisme, sehingga mempersatukan keduanya dalam satu

nafas tuntutan perjuangan sebagai imajinasi politik menjadi relevan untuk menggantikan

otoritarianisme.

Setelah rejim otoritarian runtuh, demokrasi menjadi arena di mana segala norma, nilai

dan ideologi diinstalasikan di atasnya. Akibatnya, di jaman demokrasi ini, hak asasi

secara normatif telah dipisahkan dengan demokrasi dan direlatifkan setidaknya dengan

isu hak-hak yang lain kalau bukan oleh ideologi-ideologi politik yang relatif “baru”.

Pemisahan ini kemudian juga diikuti dengan pemisahan aktor-aktor pengusungnya; dulu

lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga advokasi serta gerakan mahasiswa

dianggap sebagai satu-satunya tiang penyangga civil society, tetapi sekarang orang

berbicara mengenai partai dan komisi-komisi sebagai tiang utama perjuangan

kepentingan. Ini diikuti dengan makin banyaknya orang-orang yang dulunya aktivis hak

asasi manusia beralih profesi dan “naik kelas” menjadi aktivis partai dan anggota di

komisi-komisi.

Keadaan ini memperlihatkan satu kecenderungan asimetris yakni bahwa, di satu sisi,

sebagai imajinasi emansipasi yang berjasa mendobrak politik otoritarian, hak asasi terus

dianggap sebagai nilai perjuangan substantif, sementara pada arah yang lain, seiring

dengan penjamakan kekuasaan dalam demokrasi, berbagai bentuk pengelolaan dan

peralatan pengorganisasiannya justru semakin terfragmentasi. Dengan kata lain, dewasa

ini terjadi diskrepansi yang mendalam antara imajinasi esensial hak asasi dengan cara

memperjuangkannya. Diskrepansi inilah yang menghasilkan suatu keadaan yang

membingungkan dalam hak asasi kita dewasa ini: semakin banyak ayat-ayat HAM

diakomodasi, semakin kuat pula ketidakpuasaan orang terhadap kondisi perlindungan dan

Dalam situasi paradoksal ini, banyak pejuang hak asasi bersikap gamang sehingga sering

kali mereka mengambil sikap yang sama dengan berbagai kelompok yang sejak dulu

memang telah bersikap sinis terhadap demokrasi. Kekecewaan para korban dan penggiat

advokasi terhadap keadaan seperti itu membawa mereka kepada semacam tuduhan

fatalistik bahwa demokrasi dan kebebasan bukan lain hanya sejenis “alat” saja dari

kepentingan borjuasi asing. Ditambah dengan keadaan di mana Negara relatif lemah,

sementara lembaga judikatif dan legislatif dipenuhi oleh korupsi, sinisme terhadap

demokrasi dengan gampang diarahkan menjadi kebencian terhadap demokrasi. Di sini

para aktivis HAM dengan gampang berpotensi menjadi satu deret dengan para

pendukung Soeharto dan kaum fundamentalis. Orang terperangkap dalam suatu keadaan

"memaki-maki demokrasi” sambil melupakan bahwa ruang yang dipakai untuk memaki

itu adalah buah dari demokrasi. Dengan kata lain, dalam praktik dan pengalaman saat ini

di Indonesia kita menemukan adanya kebingungan yang mengarah kepada destruksi

akibat pemisahan antara hak asasi dengan demokrasi.

Di titik ini – untuk menghindari kekecewaan dan destruksi yang lebih parah – kita perlu

membangun kesadaran yang baru, tidak hanya mengenai makna yang terpisah-pisah dan

khusus antara demokrasi dan hak asasi, tetapi juga tentang praktik dan konsepsi yang

menjembatani keduanya yakni: politik. Persoalan ini dapat dirumuskan dalam satu

formulasi sebagai: bagaimana politik hak asasi dijalankan dalam tatanan demokrasi?

Hak asasi manusia, sebagaimana kita mengerti dari perjuangannya sepanjang sejarah –

baik perjuangan dalam arti praktik advokasi “non-legal” sehari-hari dalam wujud

perlawanan para korban maupun dalam arti legaliasasi dan diplomasinya – pada dasarnya

bukan lain adalah imajinasi universalitas yang tanpa batas mengenai keadilan dan

martabat manusia. Ia bisa dirumuskan dalam hukum, pasal dan ayat-ayat, namun ia tidak

akan pernah selesai dan terpuaskan dalam “fullness” melalui ayat-ayat, konvensi dan

diplomasi itu. Ia akan terus berkembang seiring dengan tuntutan dan perilaku dari jaman

ke jaman. Sementara demokrasi bukan lain adalah fasilitas yang memberikan

kemungkinan bagi segala nilai dan imajinasi untuk mengungkapkan dirinya: baik

hak asasi dan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, di dalam demokrasi, hak asasi

memang memiliki segi-segi substansial, namun di sisi yang lain ia juga tetap merupakan

“contested political imaginary” yang bersifat “cair” dan tetap harus berhadapan dengan

musuh-musuhnya sendiri.

Di titik ini, untuk “mengamankan” hak asasi, kita membutuhkan pandangan dan konsepsi

yang lebih fundamental tentang hak asasi dan politik. Selama ini dalam paraktik dan

kebiasaan lama, kita selalu memandang hak asasi manusia hanya sebatas sebagai hukum

semata-mata. Kita biasanya melupakan basis dan pengandaian utama hak asasi manusia

yakni politik itu sendiri.

Pentingnya politik dalam hak asasi manusia dapat dilihat dalam logika fungsional hak

asasi manusia itu sendiri. Hak asasi dapat berfungsi sebagai hak asasi hanya apabila ia

memenuhi prasyarat yakni bahwa pertama secara normatif ia bersifat fundamental dan

universal; kedua, ia berada dalam jaminan suatu institusi politik umum; ketiga, ia menjadi

bagian dari sistem hukum institusi kenegaraan itu. Artinya, hak asasi selalu bertautan

dengan idealisasi, negara dan proses kewargaan di dalamnya. Singkatnya, hak asasi

manusia selain berdiri sebagai norma universal, ia juga mesti selalu dipikirkan dengan

mengandaikan adanya kapabilitas Negara dan kepolitikan umum yang dinamis dan

mendukungnya, serta politik dan hukum kewargaan yang progresif baik dalam rupa

partisipasi warga maupun dalam rupa akomodasi dalam konstitusi. Tanpa ketiga unsur

ini, jelas hak asasi akan mandeg. Hak asasi tanpa politik dan citizenship tidak akan

pernah berfungsi menjadi hak asasi.

Hak-hak kaum minoritas misalnya, sebelum ia dikenal melalui normativitasnya saat ini,

pada mulanya ia berakar dalam perjuangan emansipasi kelompok-kelompok kulit

berwarna di berbagai belahan dunia dalam menghadapi praktik-praktik imperialisme,

perbudakan serta rasisme dan kebijakan yang diskriminatif. Begitu juga hak-hak kaum

buruh yang berakar dalam perjuangan persamaan dan kesejahteraan serta pergolakan

revolusioner terutama di Eropa menjelang dan dalam masa Revolusi Industri. Hak-hak

negara juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah perjuangan dan revolusi di

negara-negara terutama Perancis. Sementara hak-hak sipil dan politik yang lebih terperinci

mengenai jaminan bebas dari ancaman siksaan, penghancuran kebudayaan, memiliki akar

yang kuat dalam trauma Holocoust selama Perang Dunia II.

Akar kejadian dari kemunculan hak-hak itu memang kini menjadi sejarah, namun

demikian meski secara tekstual ia telah dirumuskan sebagai hak, persoalan-persoalan

dalam pemenuhan dan perjuangan untuk mencapainya masih terus terjadi di berbagai

belahan lain di muka bumi, bahkan di Negara-negara maju di mana hak-hak itu sendiri

pernah secara gemilang dilahirkan. Di Amerika Serikat, misalnya, meski ia merupakan

tempat di mana beragam hak-hak kebebasan dijunjung tinggi dan dirumuskan, tidak

berarti sekarang rakyatnya tidak memerlukan lagi perjuangan hak asasi. Meluasnya peran

dan kontrol Negara dalam kehidupan sipil belakangan ini menunjukkan bahwa Negara itu

pun masih mempunyai masalah dan rakyatnya tetap perlu memperjuangkan

pendirian-pendirian yang fundamental atas kebebasannya. Dengan kata lain, sekali lagi, kita mesti

menyadari bahwa hak asasi bisa menjadi hak asasi manusia hanya dengan mengandaikan

suatu perjuangan politik.

Begitupun dalam kasus “reformasi” dan demokrasi di Indonesia, hak asasi tidak akan

berhenti atau “penuh” hanya karena rejim Soeharto sudah dijatuhkan, ia juga tidak akan

menjadi lebih mudah setelah demokrasi mekar. Ini tentu saja berakar dari kenyataan

bahwa hak asasi itu sendiri memang adalah imajinasi yang tiada habis-habisnya, yang

sama tak terbatasnya dengan harapan dan cita-cita manusia mengenai good life dan good

society. Selain itu adalah fakta bahwa di dalam demokrasi itu juga dimungkinkan

tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik yang beraneka ragam, menghasilkan lawan-lawan

dan tantangan baru bagi hak asasi sendiri. Di titik ini, menjadi penting untuk menghindari

segala godaan untuk puas pada kehadiran bebagai bentuk pembakuan hak asasi ke dalam

hukum dan terikat pada modus-modus institusionalisasinya yang lama.

Di sini menjadi beralasan bagi buku ini untuk memulai sebuah upaya membuka

dengan mengungkapkan bagaimana aktor utama hak asasi dan demokrasi terbentuk

secara diskursif dalam suatu kepolitikan yang dinamis. Dengan menjelaskan bagaimana

“LSM” yang selama ini mengklaim dirinya pelopor juga ternyata terus berubah dan

dikenai relasi serta kontradiksi dari jaman ke jaman, maka diharapkan para aktivis LSM

sekarang bisa memahami dirinya sebagai produk dari suatu sejarah dan peristiwa politik.

“Citra diri” yang dimiliki yaitu sebagai pejuang juga terus berubah dan bergerak ke

berbagai arah sebagaimana tampak dalam pergeseran fungsi-fungsi keaktoran dan

keagenan sekarang. Menyadari dan berkehendak untuk mengubah dunia di luar sana

harus juga diikuti kesadaran bahwa “aku” sendiri terus berubah. Paparan ini tidak

dimaksudkan untuk mendorong suatu perelatifan yang mengarah pada oportunisme

politik bagi LSM-LSM, melainkan untuk memberikan dasar pertimbangan baru bagi

kemungkinan pembentukan, rekonstruksi bagi model-model pengorganisasain baru yang

lebih memadai.

Upaya ini dilanjutkan dalam bab dua buku ini yang memberikan semacam refleksi

teoretis melalui kritik terhadap paradigma transisi yang konvensional. Bab mengenai

“kritik terhadap logika transisi” bermaksud untuk menunjukkan kekeliruan dalam

paradigma perubahan di Indonesia yang terlalu mengandalkan model dan trajektori yang

baku. Pembakuan dalam skenario-skenario perubahan yang “objektif” ini mengakibatkan

keterbatasan imajinasi dalam perubahan sekaligus mematikan aspirasi perubahan yang

luas dan tak terbatas ke dalam skema-skema hukum dan institusi formal belaka. Buku ini

juga melihat adanya kemungkinan bahwa perubahan yang diskematisasi dalam

penggalan-penggalan tahap yang sudah jadi itu secara “ideologis” berimplikasi bagi

pemandulan gerakan sosial yang semula menjadi motor perubahan dan menjadikannya

lebih sebagai perjuangan dalam koordinat prosedur dan institusional. Dari situ, melalui

kritiknya, bagian ini bermaksud mengajukan suatu cara pandang yang membebaskan hak

asasi dari keterbatasan perjuangan legal-objektifnya dan mengembalikan hak asasi

sebagai perjuangan emansipasi.

Upaya untuk mengembalikan hak asasi sebagai proyek emansipasi yang bersifat politis

bab tiga disajikan semacam peta umum mengenai persoalan serta posisi-posisi keagenan

dalam politik transisi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan politik perebutan

“ingatan” di Indonesia. Dengan memahami “ingatan dan sejarah” sebagai wilayah yang

diperebutkan oleh berbagai kelompok dalam demokrasi, maka jelas ditunjukkan bahwa

“ingatan” itu sendiri adalah sebuah arena politik ketimbang sekadar arena hukum.

Akibatnya, di sini hukum itu sendiri harus dipahami bukan lain hanya sekadar

kepanjangan tangan kekuasaan politis semata yang saling berkontestasi untuk mengusai

“kesadaran/ketaksadaran” publik akan sejarah kemanusiaan itu sendiri.

Kenyataan ini yang kemudian secara lebih konkret ditunjukkan dalam ironi perselisihan

dalam tubuh para aktor sendiri dalam mendefinisikan makna kebenaran dalam politik

ingatan, antara yang berpaku terus pada trajektori legal transisionis dalam model

pengadilan di satu sisi dan model non-pengadilan (KKR) di sisi yang lain. Kegagalan

dalam cara pandang transisionis terbukti secara telak terutama dalam kebangkrutan

skenario legalis, di mana pengadilan-pengadilan hak asasi yang diadakan untuk

mengadili beberapa kejahatan hak asasi di masa lalu ternyata memang hanya berhenti

pada “mengadili” untuk kemudian malah membebaskan dan meloloskan sejumlah

terdakwa. Kebangkrutan ini makin diperdalam dengan kepercayaan buta kepada

mekanisme hukum sebagai satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan perkara yang

sesungguhnya perkara politik dalam kasus dibatalkannya UU KKR dalam judicial review

yang ironisnya diajukan oleh sejumlah korban dan LSM. Kegagalan ini tidak hanya

membuktikan semacam “kenaifan” politik dan absennya pemahaman akan “yang politik”

dalam persoalan hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan bahwa pembakuan

transisionis memang tidak dapat dipakai apabila hak asasi tetap mau diusung sebagai

agenda politik emansipasi.

Namun demikian, buku ini juga tidak mau berhenti pada kritik yang mengesankan

fatalisme. Buku ini mau menekankan pada supremasi yang politis dalam

memperjuangkan hak asasi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan dibukanya di

masa depan. Oleh karena itu, pada bagian penutup, buku ini mengajak kita untuk melihat

bermaksud membuka lagi kesadaran bahwa sejauh hak asasi dimengerti sebagai politik

emansipasi maka seluruh kegagalan legal yang terjadi sebelumnya bukanlah sebuah titik

final yang mengakhiri segala upaya.

Kini di jaman di mana advokasi hak asasi bisa lebih gampang mendekat ke para politisi

dan para aktivis bisa “relatif mudah” masuk ke komisi-komisi maka semestinya politik

hak asasi tetap berpeluang dan bisa dilakukan secara lebih matang. Yang terpenting di

sini – sebagaimana dikemukakan dalam bab penutup – pada akhirnya memang adalah

fidelity, keyakinan dan kesetiaan dalam harapan mengenai suatu misteri bahwa

Bab 1

Relasi antara Negara dan LSM dan Fragmentasi Keagenan

Pengantar

Satu dasawarsa lalu, banyak pihak mendeklarasikan jaman ini sebagai jaman hak asasi

manusia. Deklarasi ini bermula datang dan seiring dengan optimisme orang akan matriks

kepastian sejarah yang sama yang digaungkan oleh pemikir politik kontemporer

mengenai kepastian akan demokrasi dengan “civil society” sebagai soko-gurunya. Dari

sini, muncul kombinasi yang diagungkan: nilai-nilai universalitas hak asasi di satu sisi

dengan keagenan politik civil society di sisi yang lain. Dalam politik Indonesia Orde Baru

masa itu, kedua kekuatan ini bertumpu pada satu tubuh kepolitikan yang juga sempat

dianggap primadona pada jamannya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Dari sini boleh dikatakan muncul triadic politik alternatif yang menjadi formula bagi

perjuangan demokrasi Indonesia era Orde Baru: hak asasi-civil socity dan LSM.

Kini, setelah rejim Orde Baru jatuh dan demokrasi dicapai serta diinstalasikan sebagai

pranata dalam tubuh Negara, primadona itu kini nyaris kehilangan gincu, bedak dan daya

tariknya. Dulu dalam suasana otoritarian kekerasan dibuat oleh Negara dan keadilan tidak

mendapatkan tempat, hak asasi dipinggirkan dan diharamkan dari hukum nasional dan

konstitusi, sementara partisipasi dan kesadaran politik ditekan sama sekali. Kini dalam

era demokrasi yang strukturnya dibangun oleh topangan LSM, donor dan mantan

penguasa, semua yang semula ditolak oleh Negara Orde Baru kini diambil alih sebagai

Untuk hak asasi manusia Negara menyediakan komisi nasional hak asasi manusia, untuk

korupsi Negara menyediakan KPK, untuk kecelakaan dan penyelewengan hukum Negara

menyediakan bermacam-macam komisi, untuk keadilan, partisipasi, kritik, dinamisasi

dan perubahan politik Negara mendorong beranak-pinaknya partai politik dan

organisasi-organisasi masyarakat. Singkatnya, apa yang semula merupakan fasilitas politis yang

dimiliki secara ekslusif oleh LSM kini beralih menjadi milik Negara. Bukan hanya itu,

peralihan dalam instasalsi ideal kepolitikan ini juga kemudian diikuti dengan pergeseran

sekutu terpentingnya: lembaga donor menjadi lebih tertarik untuk mendanai kegiatan

lembaga-lembaga atau komisi-komisi pemerintah ketimbang LSM.

Dari sini komponen triadik hak asasi-civil socity-LSM pada akhirnya dilepaskan satu

demi satu. Hak asasi kini sudah jadi hak yang konstitusional, sementara civil society –

setelah menguatnya era partai-partai – adalah konsep usang yang memang nyaris tidak

diperlukan lagi. Akibatnya, yang jadi pertanyaan kemudiana adalah apa yang tersisa

untuk LSM? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting bagi kita untuk menelusuri secara

singkat perjalanan LSM.

Asal Usul dan Mistifikasi

Pada tahun 1985, dilakukan sebuah survei mengenai pemetaan masalah “LPSM-LPSM”

[Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat] Indonesia. Survei itu tergolong sangat

serius karena disokong oleh lebih dari 10 LSM terbesar di Indonesia pada era itu plus

dukungan dari Asia Foundation; dipimpin oleh Adi Sasono selaku Ketua Steering

Committee, sementara risetnya sendiri dipimpin oleh Fachry Ali. Semangat ber-LSM

jaman itu dengan segera bisa ditangkap dengan memperhatikan sebuah paragraf dari

laporan survei tersebut yang menegaskan posisi unik sebagai berikut:

politiknya, yang tentu saja sedikit berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah sejak berdirinya, tetap konsisten dengan pengembangan masyarakat.1

Adalah antusiasme yang luar biasa berlebihan ketika survei ini dengan cara simplistis

membentangkan cara pikir transhistoris dalam meletakkan relasi dan peran LSM. Dengan

menyebut peran pada masa kolonial, pendirian dalam survei memasang sejumlah

kekaburan mengenai pertama bahwa seolah-olah LPSM (dengan istilah dan definisi yang

seteknis-teknisnya) telah ada dan dikenal di masa kolonial. Kedua, bahwa apa yang

disebut sebagai LPSM itu berciri aktivitas dalam rangka “pengembangan harga diri

masyarakat banyak sebagai suatu bangsa”. Dan ketiga, bahwa SI dan SDI boleh dilihat

sebagai LPSM yang kemudian mengembangkan sayap politiknya. Penggambaran ini jelas

mengaburkan antara gerakan kemerdekaan menentang kolonialisme, baik yang

menggunakan politik identitas (seperti SI) maupun bukan (pra-negara modern lokal)

dengan konsern di dalam politik kewargaan dalam berhadapan dengan kuasa negara

modern dan pasar. Hal kedua yang juga dikaburkan di sini adalah aspek historitas dan

latar belakang sosial pembentukan LSM itu.

Sama sekali berbeda dengan seting kolonial, di mana isu dominan yang muncul adalah

tanah air dan kemerdekaan sebagai komunitas bangsa. Dalam seting awalnya di masa

Orde Baru, peran dan kedudukan dari apa yang dikenal sekarang sebagai LSM senantiasa

dikaitkan atau bahkan diletakkan sebagai bagian dari konsep lain yang lebih kompleks

dan canggih yakni konsep civil society. Kerangka ini telah menghasilkan pendasaran

yang sangat kuat bagi pembentukan karakter politik maupun definisi konseptual

lembaga-lembaga ini yakni sangat berbasis kelas menengah, memiliki ideologi yang beragam

dalam arti renggang, luwes dan memasang jarak dengan institusi dan aparat negara.

Untuk bisa menjelaskan pembentukan asal-usul semacam ini kita mesti melihat dua

kecenderungan; yang pertama adalah pembentukan diskursus LSM sebagai entitas yang

tumbuh dalam dan mempengaruhi proses politik dan perubahan sosial di Indonesia yang

1

khas, dan kedua adalah kekuatan politik normatif sebagaimana yang disampaikan oleh

organisasi dan pendirian sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia di era awal Orde

Baru, dan ketiga adalah kita mesti kembali ke ide kritik ekonomi politik pembangunan di

masa tahun 70-an awal di mana masa ini ditunjuk oleh banyak kalangan sebagai masa

awal munculnya LSM, yang kemudian mewarisi karakter dan pendirian kepada yang ada

sekarang.

Semula banyak kalangan lebih suka menggunakan ornop (organiasai non-pemerintah)

untuk menamai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang melakukan

aktivitas-aktivitas sosial-politik penyadaran masyarakat dan kritik terhadap pemerintah. Istilah ini

disukai karena beberapa alasan: pertama, karena ia mencerminkan otonomi dan

demarkasi dengan kekuasaan, dan kedua karena ia mengesankan kritik dan alternatif

langsung dari kebijakan pemerintah. Namun justru karena potensi watak demikianlah,

maka pemerintah kemudian tidak menyukai istilah ini. Akibatnya para aktivis ornop

sendiri pada waktu itu, untuk menghindari pertentangan dengan pemerintah, memutuskan

untuk tidak meneruskan pemakaian istilah ini.

Di masa kini pemerintah lebih akrab menyebut lembaga-lembaga ini dengan LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat). Penggunaan istilah LSM ini sebenarnya kurang tepat

karena ia dipakai secara sangat overlapped, hendak menyebut siapa saja yang berada di

luar pemerintah baik itu serikat buruh, kelompok-kelompok paguyuban tani, kelompok

studi, yayasan-yayasan yang mengurus HAM di kota-kota ataupun kelompok-kelompok

paguyuban kedaerahan dan profesi yang kurang resmi serta lembaga-lembaga bantuan

hukum. Semuanya dicampur-adukkan di dalam satu istilah.

Ismid Hadad mencoba memberikan pembedaan yaitu dengan memisahkan antara apa

yang disebutnya dengan kelompok primer (kelompok-kelompok tani,

paguyuban-paguyuban di komunitas dan serikat-serikat rakyat) dan kelompok sekunder (kelompok

yang membantu pendirian dan pengembangan kelompok primer). Kelompok primer

inilah yang lebih tepat disebut sebagai LSM sementara kelompok sekunder yang

Dari pembagian ini, secara sosiologis terdapat satu hal penting yakni soal otentisitas.

Implisit di dalam pembagian ini, Hadad menegaskan bahwa LSM memiliki keterkaitan

yang organik dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi di

sini tidak ada aspek representasi; LSM adalah presentasi langung dari kepentingan

rakyat banyak. Dengan demikian jelaslah bahwa organisasi-organisasi yang bertebaran di

perkotaan yang dihuni oleh para sarjana lulusan universitas meskipun bergembar-gembor

dengan kegiatan tani dan buruh tidak dapat disebut sebagai LSM karena tidak ada petani

dan buruh sungguhan di situ, atau dengan kata lain tidak ada otentisitas aktor, yang ada

adalah si sarjana yang pandai membuat proposal dan program. LPSM memang adalah

kategori yang secara fungsional paling pas buat kalangan kedua ini.

Namun demikian, tidak semua orang segera sepakat dan menerima pengistilahan ini.

Mungkin karena istilah LPSM ini apabila kita blejeti secara jujur maka sebenarnya

dengan gampang kita bisa memahami bahwa istilah LPSM itu adalah sebuah penghalusan

dari istilah calo atau broker, yang tentu saja sangat tidak nyaman bagi para aktivis LSM

itu sendiri.

Namun demikian, bahasa politik dan hukum Orde Baru sendiri pada waktu itu telah

terlanjur mendefiniskan kelompok-kelompok ini dengan istilah tunggal yakni LSM.

Terutama di masa-masa akhirnya, Orde Baru kerap menyebut siapa saja yang mengkritik

pandangan dan kebijakannya dengan sebutan LSM.2 Jadi dengan begitu istilah LSM

bukan lagi sekadar sebutan yang dipakai untuk organisas-organisasi di luar pemerintah

melainkan lebih merupakan tuduhan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok yang

menentang dirinya. Dari sini barulah muncul semacam identitas balik, di mana pada

akhirnya para aktivis itu kemudian juga menerima dan mulai mendefinsikan diri mereka

sebagai LSM secara lebih kuat.

2

Dengan demikian terjadi pergeseran aspek otentisitas dalam makna swadaya

sebagaimana disebut oleh Hadad pada bagian muka. Kalau sebelumnya LSM itu

sebenarnya digunakan untuk menyebut aktivitas kelompok-kelompok masyarakat bawah

maka kini para sarjana kota yang ketiban pulung menyandang istilah ini. Pemerintah

lebih tertarik untuk bertengkar dengan para sarjana dan aktivis kota ketimbang petani,

dan para aktivis kota ini juga merasa nyaman disebut sebagai “masyarakat swadaya”,

sehingga keduanya rupanya menjalin kesepakatan diam-diam untuk menggunakan istilah

LSM ini tidak lagi kepada petani dan buruh tetapi kepada yayasan-yayasan yang

beroperasi di ibu kota provinsi yang bekerja dengan press conference, riset dan studi.

Dari sinilah sebenarnya terjadi proses substitusi dari apa-apa yang seharusnya dilakukan

dan menjadi wilayah grass root menjadi apa-apa yang diatasnamakan oleh kelompok

menengah di atasnya di ibu kota provinsi. Substitusi kepentingan ini berlaku secara

sangat kuat. Dari sini pula klaim-klaim politik LSM itu kemudian dibasiskan dan

diperkuat.

Diskursus Normatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah pemberangusan kehidupan politik secara umum

pasca-1965, negara Orde Baru yang tampil sebagai pemenangnya nyaris mendominasi

seluruh aspek kehidupan sosial dan politik pada waktu itu. Keadaan ini sedikitnya

disokong pula oleh semacam sikap reseptif dari politisi maupun intelektual yang anti

terhadap rejim Soekarno yang hidup di jaman itu. Kritik dan independensi yang mereka

gaungkan untuk menghadapi dan menjatuhkan Soekarno yang dituduh sebagai diktator

pada waktu itu, rupanya tidak dapat secara serta merta dan lancar digunakan untuk

menilai praktik politik rejim baru sesudahnya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri

bahwa satu-satunya politik yang berlaku pada saat itu adalah “politik” sebagaimana yang

dimiliki dan dikendalikan oleh rejim Soeharto.

Sisa terakhir dari politik yang masih dimiliki oleh kalangan non-state pada waktu itu

tuntutan yang juga sangat normatif, dalam beberapa hal bahkan metafisis (dalam kasus

Yap Thiam Hien misalnya yang pendirian-pendirian kemanusiaannya sedemikian rupa

bercampur dan didasari oleh pandangan-pandangan religiositasnya) yakni isu hukum dan

hak asasi manusia. Di dalam isu inilah kelompok-kelompok yang nanti disebut sebagai

civil society atau non-state actor ini hadir dan melaksanakan sejumlah aktivitas untuk

melakukan kritik dan kontrol (meski sangat minim) terhadap praktik pelaksanaaan kuasa

Orde Baru pada waktu.

Di wilayah normatif inilah tampil dua orang yang sangat bersemangat dan berpengaruh

yakni: Yap Thiam Hien dan HJC. Princen. Kedua orang ini adalah pelopor pemberani

yang membuka jalan untuk tampilnya politik hak asasi manusia yang subtil dan sangat

ideal di masa itu. Pada tahun 1966 seperti mendahului dan memancang fondasi, Princen

mendirikan kantor Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia yang sangat berperan

dalam mengawasi praktik-praktik penahanan dan pemenjaraan para pendukung Soekarno

oleh Orde Baru. Di sinilah Princen menjadi salah satu yang pertama dalam memberikan

dasar-dasar praksis untuk menjaga apa yang dikenal orang sebagai “hak-hak dan

kebebasan sipil”.

Sementara di masa di mana Orde Baru masih menikmati suasana paginya, Yap Thiam

Hien dengan lantang telah berteriak:

… melihat seakan-akan “Orde Lama” semuanya des duivels dan “Orde Baru” segalanya der engelen bukan saja penglihatan yang kabur, melainkan juga secara implisit, tanpa disadari, mengakui diri sendiri sebagai anak setan (Yap, 1966).3

Dari segi politik, Yap adalah bagian dari salah satu pemenang pada waktu itu, karena ia

pun anti-PKI dan anti-Soekarno. Namun berbeda dengan pendukung Orde Baru lainnya,

sikap Yap menentang Soekarno dan PKI rupanya lebih dimotivasi oleh rasionalitas dan

ideal tertentu ketimbang kepentingan politik dan perebutan kuasa semata. Ini terbukti dari

kejahatan yang dilakukan oleh Orde Baru, sehingga kemudian sama seperti Princen, pada

akhirnya ia pun harus berhadapan dan mengalami represi oleh rejim yang ikut ia dirikan.

Merelatifkan watak dan eksistensi dari Orde Baru dan Orde Lama menjelaskan hal

terpenting dari suatu pendirian politik yang go beyond interest, nyaris resi. Dengan

mengatakan “Orde Lama bukanlah iblis dan Orde Baru bukan pula malaikat” telah

ditegaskan pentingnya suatu arena di luar politik yang lebih inti dan fundamental yaitu

faktor kesadaran manusia dan kebebasan serta otonomi individu dalam memandang dan

menjinakkan politik itu sendiri. Sikap ini yang mestinya dipakai untuk mengatasi sistem

kuasa apa pun.

Di sini jarak atau demarkasi otomatis menjadi penting: “tidak Orde Lama tidak pula Orde

Baru”. Dari sikap semacam inilah diwariskan gagasan yang mulai memilah-milah mana

kuasa mana ideal; mana negara dan mana bukan negara; mana pejuang moral dan mana

yang politik; mana yang discourse of ethics dan mana yang discourse of power.4 Inilah

salah satu etik atau semacam stand point yang hingga kini masih dipakai oleh LSM di

Indonesia untuk menunjukkan “kemurnian” pendiriannya. Sehingga dengan demikian,

kritik dan gugagatan mereka terhadap negara selain didasarkan atas perbedaan dan

aspirasi prinsip dalam memandang kehidupan politik yang demokratis juga didasarkan

atas semacam “pandangan hidup” bahwa “ber-LSM” berarti harus menjaga jarak dan

hidup terpisah dari tujuan dan ruang lingkup kuasa negara.

Inilah salah satu tradisi dan gagasan penting yang dipakai oleh banyak LSM sepanjang

Orde Baru untuk menilai diri mereka satu sama lain. Di titik ini, posisi ini nyaris

menggambarkan figur intelektual yang dibayangkan oleh Benda, yang mengganggap

rasionalitas dan kemanusiaan harus diletakkan di atas apa yang disebutnya political

passion, karena menurutnya politik, bagaimanapun, selalu melibatkan uang dan

3

Dipetik dari Pledoi Pembela Kedua dalam kasus Dr. Subandrio. Dikutip dari Yap Thiam Hin (1998), Negara, HAM dan Demokrasi (ed. Daniel Hutagalung), Jakarta: YLBHI, hlm. 216.

4

kekuatan.5 Dua hal yang by nature sangat bertentangan dengan pendirian LSM yang mau

mengambil jarak dengan kekuasaan apa pun.

Dengan dasar pendirian yang sangat normatif dan moralis semacam ini maka tidak

mengherankan juga apabila konsep civil society yang kemudian berkembang dalam tema

advokasi LSM di Indonesia menjadi konsepsi yang sangat homogen. Dipakai untuk

menjelaskan semua pihak yang berada di luar negara dan tetap menjaga batas itu dapat

disebut sebagai civil society. Di sini gambaran mengenai pertarungan dan perubahan

politik beserta aktor-aktornya memang menjadi sangat sederhana; terbatas pada

dialektika dan relasi state dan society dalam pengertian dan definisi yang paling luas.

Akibatnya gagasan dan pandangan yang partikularistik dalam artian perhatian kepada

entitas-entitas yang lebih kecil seperti entitas gender, kelas dan kultur memang tidak

dilihat secara khusus.

Akibatnya jelas, secara politik konsepsi ini sangat menekankan peran kaum profesional,

golongan menengah dan intelektual kota sebagai motor utama penggerak. Di sini menjadi

sangat masuk akal bahwa kemudian dari segi aktor LSM-LSM itu banyak sekali dipimpin

dan digerakkan oleh para sarjana hukum dan para lulusan universitas mantan aktivis

gerakan mahasiswa. Sementara dari segi ide(ologi) gerakan LSM yang muncul kemudian

sangat berpusat pada ide-ide liberal mengenai kebebasan dan peran negara yang minim

dalam politik.

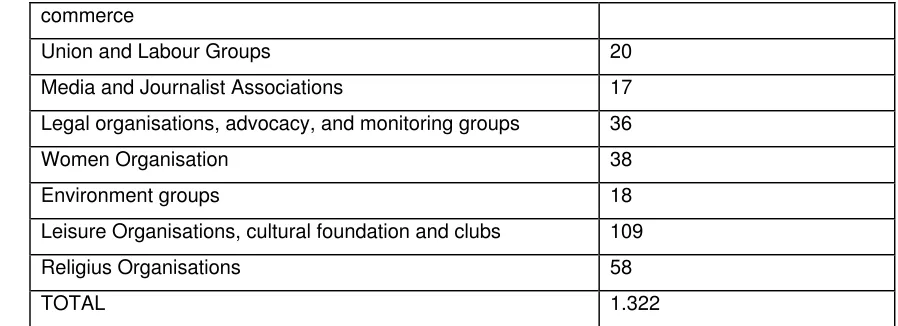

Jumlah CSO’s di Indonesia (tahun 2000)

Category Number of Organisations

Think tanks and research organisations 41

Student and youth Association/Alumni groups 36

Humanitarian and walfare groups 305

Business/Professional asss., cahmbers of trade and 555

“Discourse and Democratic Practise” dalam K. White (ed.), The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 233-255.

5

commerce

Union and Labour Groups 20

Media and Journalist Associations 17

Legal organisations, advocacy, and monitoring groups 36

Women Organisation 38

Environment groups 18

Leisure Organisations, cultural foundation and clubs 109

Religius Organisations 58

TOTAL 1.322

Sumber: UNSFIR berdasarkan MASINDO (2000) Association and NGO’s Guide 2000.6

Tabel di atas meski tidak secara langsung menunjuk LSM, namun fakta dan gambaran

umum yang ditampilkannya mempertegas pandangan sebelumnya yang menyebutkan

bahwa gerakan LSM sangat berwatak kelas menengah. Dari 1.322 organisasi yang ada

hanya 20 organisasi yang merupakan organisasi buruh. Dari jumlah itu tidak ada

organisasi petani dan kaum grass root yang lainnya. Absennya peran dan keberadaan

kelompok-kelompok grass root itu memperjelas beberapa kemungkinan yakni pertama

bahwa paling tidak hingga tahun 2000, yakni 2 tahun setelah jatuhnya rejim Soeharto,

memang tidak terbentuk suatu persekutuan politik yang memadai di kalangan grass root;

dan yang kedua, kalaupun ada maka persekutuan-persekutuan itu memang harus dicari

dan ditemukan dalam cerita dan selubung yang lebih besar yakni selubung politik kelas

menengahnya. Dengan kata lain yang terjadi adalah proses substitusionalisme yang

dimainkan oleh organisasi-organisasi yang lebih menonjol, besar dan vokal terhadap

organisasi grass root yang ada.

Dari Normativitas Hukum ke Normativitas Pembangunan

Jadi tidak dapat dipungkiri, setuju ataupun tidak, salah satu faktor pembentuk karakter

LSM selama Orde Baru yang utama adalah semacam idealisme untuk melakukan

evaluasi normatif terhadap negara. Karenanya di titik ini hukum dan diskursus HAM

Posisi semacam itu tentu saja dapat dengan mudah dipahami. Sebagai rejim yang baru

terbentuk, Orde Baru membawa persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks dan

mengerikan: pembantaian jutaan orang, pemberangusan partai-partai dan organisasi

politik, penahanan dalam kamp-kamp tahanan dan penghilangan orang. Dengan demikian

“adalah normal” apabila perhatian orang harus berkisar pada wilayah penataan dan

perbaikan wajah politik dari rejim yang baru terbentuk itu. Dengan kata lain,

mengencangnya dan tampilnya isu HAM dan hukum (hak-hak sipil dan politik) yang

segera memang mengikuti atau boleh dikatakan paralel dengan rejimentasi politik yang

terbentuk pada masa itu.

Barulah setelah masa-masa “pembangunan” ekonomi dan sosial berjalan dan rejim politik

yang terbentuk makin memiliki kekuatan nyata untuk melakukan kontrol dan penindasan

terhadap pembangkang, maka isu HAM dan tuntutan terhadap keadilan menurun dengan

sendirinya. Isu HAM tenggelam dan makin dipinggirkan dalam wacana politik Orde Baru

pada akhir 60-an itu, sementara isu “negara hukum” yang biasanya memang hanya

berfungsi sebagai suplemen dari isu HAM tampil dalam bentuk yang sangat low profile;

karitatif, prosedural, nyaris sama sekali tidak memiliki daya kritik yang memadai

terhadap praktik kekuasaan yang terpusat.

Maka seiring dengan mengencangnya pembangunan kapitalisme Orde Baru yang

tercermin dalam menguatnya peran negara sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan

industri, tuntutan-tuntutan politik yang normatif sekalipun makin mundur ke belakang.

Pada titik ini, negara yang makin kuat mulai menjalankan strategi baru dalam berelasi

dengan masyarakat. Implikasi dari pembesaran kekuasan negara itu sangat terlihat dari

cara bagaimana orang pada jaman ini menilai diri dan perananan LSM serta relasinya

dengan negara.

6

Dikutip kembali dari Iwan Gardono Sujatmiko (2001), “Wacana Sivil Society di Indonesia”,

Ada dua perkembangan penting. Yang pertama, munculnya psikologi subordinat dalam

mendefinisikan peran LSM. Ismid Hadad salah satu yang menjadi tokoh LSM pada

waktu itu menuliskan dan ia mempercayai bahwa untuk menjawab “tantangan Repelita V

yakni bagaimana secara efektif memperbaiki nasib 55 juta rakyat yang masih berada di

bawah garis kemiskinan” selayaknya pemerintah bekerja sama dengan LSM yang

memiliki kemampuan untuk menjangkau golongan miskin.7 Pada titik ini Hadad

kemudian menganjurkan agar LSM sendiri pun mendefinisikan dirinya dalam tingkat

harmonisasi tertentu dengan pemerintah. Konsisten dengan harmonisasi itu, ia pun

meletakkan fungsi LSM dalam tiga kategori yang sangat moderat yakni pertama fungsi

yang komplementer yakni menjalankan proyek-proyek yang tidak dapat digarap oleh

pemerintah; kedua fungsi subsider yakni melakukan peran tambahan untuk melengkapi

proyek pemerintah; dan ketiga fungsi perantara yaitu memediasi komunikasi antara

lembaga birokrasi dengan grass root. Jadi dengan demikian fungsi LSM di sini

benar-benar ditempatkan selaku kepanjangan tangan pemerintah.

Dalam situasi dan modus hubungan yang sangat subordinatif bercampur dengan kerelaan

banyak orang kemudian mengusulkan untuk mengganti istilah ornop yang sering dipakai

waktu itu sebagai terjemahan bebas dari istilah Inggris non-governmental organisation

(NGO) karena istilah “non-pemerintah” di situ dianggap terkesan oposan, terkesan

organisasi tandingan dan pengganti pemerintah. Inferioritas ini rupanya juga seiring dan

seirama dengan keinginan pemerintah sendiri mengingat hal yang sama juga ditekankan

oleh Emil Salim yang waktu masih menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan

Lingkungan Hidup. Emil Salim menegaskan bahwa istilah ornop itu lebih berakar pada

tradisi Eropa yang berkesan “against the establishment” sementara di Indonesia peran

NGO “by nature tidak berakar dan tidak berorientasi pada sikap anti-pemerintah.”8

Karakter semacam ini juga disepakati oleh tokoh seperti Dawam Rahardjo ketika ia

memaparkan peran tokoh Dr. Sutomo. Dawam menyebut Dr. Sutomo sebagai pelopor

LSM di Indonesia. Menurut Dawam, berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya

7

Ismid Hadad (1983), “Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat”,

yang secara tegas berkonfrontasi dengan penjajah, Sutomo malah memilih

aktivitas-aktivitas yang “non-radikal” dan “non-politik” seperti meningkatkan pendidikan dan

kesadaran rakyat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi”.9

Sikap dan pilihan reseptif yang berkembang pada masa itu kemudian memang

mendorong kepada suatu penyakit umum yang diderita oleh kebanyakan orang Indonesia

ketika itu yakni phobia politik. Tidak hanya orang Indonesia, Geoffrey B Hainsworth

yang menempatkan LSM sebagai pihak terhormat dan mentereng yakni sebagai kekuatan

ketiga antara pasar dan negara pun menderita phobia dan menganjurkan untuk phobia

yang sama:10

Kecurigaan terhadap LPSM oleh pejabat-pejabat tertentu mungkin

merupakan hambatan yang lebih sulit disingkirkan guna meluruskan

pelaksanaan operasi di tempat-tempat tertentu dan sehubungan dengan

jenis-jenis fungsi tertentu LPSM harus jauh-jauh menghindari masalah

“politik” dan ia harus berhati-hati mengenai “pemolitikan” kepentingan

kelompok yang dikaitkan dengan mereka.11

Adalah sulit untuk dimengerti bagaimana mungkin orang yang sama yang mengatakan

LSM sebagai “gerakan ketiga” dari pasar dan negara, yang di tingkat jargon hanya

tipis-tipis saja perbedaaanya dengan slogan-slogan untuk gerakan politik seperti Manifesto

Komunis, menganjurkan sebuah praksis yang sangat bertolak belakang dan ironis

“menghindar masalah politik”. Bagaimana mungkin institusi ketiga setelah pasar dan

negara bisa menolak terhindar dari politik? Bukankah dari nama dan posisinya sendiri

pun sudah nama dan posisi yang sangat politis?

8

Lihat wawancara Emil Salim dalam Prisma, No 4, April 1983, hlm. 66.

9

M. Dawam Raharjo (1988), “Dokter Soetomo: Pelopor LSM?”, Prisma No 7, Tahun 1988, hlm. 11-24.

10

Geoffrey. B Hainsworth (1983), “Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Perataan Pembangunan”, Prisma No 4, April 1983, hlm. 38-53.

11

Jadi jelas sebenarnya di sini, ada semacam kekaburan antara sikap intelektual tentang apa

dan bagaimana peran LSM seharusnya dengan perhitungan akan berbahayanya

kekuasaan negara pada waktu itu yang sangat otoriter.

Namun demikian isu “pemolitikan” dan anjuran untuk “jauh-jauh menghindari masalah

politik” itu tidak semuanya didengar dan diikuti oleh semua orang di jaman itu. Di tahun

yang sama, bertentangan dengan Hainsworth dan Hadad, Abdul Hakim yang waktu itu

menjabat sebagai Manajer Eksekutif LBH Indonesia berpendirian berbeda, dan nyaris

seperti mendeklarasikan sebuah partai politik ia menulis:

Golongan militer dan birokrat merupakan kelompok-kelompok sosial yang

terorganisir secara rapi dan mempunyai visi dan ideologi yang relatif

homogen, yaitu ide persatuan nasional. Ideologi persatuan nasional ini

memberikan legitimasi penting bagi naiknya golongan militer dan birokrat

ke panggung kekuasaan politik … Dalam pada itu, kelompok-kelompok

sosial di luar sektor negara umumnya merupakan kelompok sosial yang

kurang terorganisir secara rapi dan secara ideologis tercerai berai.12

Di sini jelas dalam pendirian Hakim, bahwa politik dan perjuangan politik tidak mungkin

disingkirkan dalam aktivitas LSM, bahkan politik menjadi state of nature LSM dalam

pendiriannya, karena ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan antara golongan

penguasa (militer dan birokrat) dengan golongan diluar negara.

Kesenjangan akses tehadap kekuasan inilah yang menurut Hakim melahirkan problem

dasar keadilan. Untuk itu ia kemudian mengusulkan suatu isu yang sama sekali berbeda

dengan diskursus LSM di jaman itu yakni apa yang disebutnya dengan Pembangunan

Hukum yang responsif-progresif yakni “cara untuk mendorong dan mempercepat proses

emansipasi sosial masyarakat di lapis bawah”.13 Dengan demikian di luar usulan dan

ajakan agar LSM bertindak reseptif, menjadi kepanjangan tangan program pembangunan

12

Lihat dalam Abdul Hakim G. Nusantara (1983), “Mencari Strategi Pembangunan Hukum”,

negara, Hakim justru datang dengan istilah baru yang berbeda dengan wacana dominan

per-LSM-an pada waktu itu.

Melengkapi pendiriannya yang sangat politis dalam melihat peran LSM, ia kemudian

menegaskan keperluan-keperluan baru untuk mencapai emansipasi itu yakni dengan:

pertama, menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok bawah dapat

mengorganisasikan perjuangannya; kedua, memperbesar akses masyarakat bawah ke

lembaga-lembaga peradilan; ketiga, ornop harus meningkatkan peranannya untuk

“menyadarkan hak-hak masyarakat” dan “merencanakan program litigasi baru yang

diarahkan untuk merangsang munculnya “jurisprudensi baru yang responsif-progresif;

keempat, bersama pemerintah membantu masyarakat bawah untuk membangun

organisasi yang mandiri sebagai alat perjuangan kepentingan; kelima, diberlakukannya

peradilan tata usaha negara; keenam, meneliti seluruh keputusan-keputusan peradilan.

Pendirian-pendirian ini menegaskan sisa-sisa kekuatan kritik yang masih ada dari

normative politics yang muncul di era awal Orde Baru. Hanya berbeda dengan Yap dan

Princen yang benar-benar berpatok pada gagasan moralis mengenai hukum dan HAM,

bagi Hakim, hukum dan HAM itu memang mengalami sejumlah perubahan yang

menjadikan ideal normatif itu menjadi lebih radikal dan struktural. Namun jelas,

kehadiran ini membuktikan fakta lain yakni bahwa subordinasi di bawah pembangunan

kapitalisme Orde Baru tidak pula sepenuhnya menguasai LSM di Indonesia di awal 80-an

itu.

Ruang dalam kerenggangan kuasa Orde Baru itu sendiri kemudian makin menemukan

tempatnya yang lebih kondusif sebagai akibat krisis minyak yang terjadi di pertengahan

tahun 1980-an yang memaksa negara untuk mulai membuka sumber-sumber dan

investasi ekonomi lain. Sehingga dengan itu keterikatan dengan faktor internasional

memang menjadi lebih intens sehingga struktur dan relasi ketergantungan Indonesia

dengan lembaga-lembaga keuangan dunia pun semakin terbentuk secara matang. Di titik

inilah faktor baru masuk dalam relasi LSM dan negara yakni faktor internasional atau

13

faktor international community yang pada gilirannya nanti akan sangat menentukan dan

memberikan dimensi baru dalam ketegangan hubungan antara LSM dengan rejim Orde

Baru.

Pada titik ini, dengan perubahan pada aras ekonomi politik nasional dan internasional

tersebut, memang muncul kebutuhan dan tuntutan baru dalam melihat masalah dan

subjek advokasi. Di sini anjuran-anjuran untuk “menjauhi politik” bisa juga dimaksudkan

sebagai upaya untuk mengajak LSM agar lebih terfokus pada isu-isu kerakyatan yakni

keadilan sosial dan kemiskinan. Sehingga dalam beberapa hal “menjauhi politik” dalam

anjuran ini, bisa pula dilihat sebagai anjuran untuk tidak terlibat dalam “politik elite” atau

politik di wilayah infrastruktur negara. Pada titik ini, arus utama yang memang muncul

seiring dengan derasnya wacana pembangunan yang juga dikencangkan oleh pemerintah

adalah wacana mengenai “empowerment” dan gerakan pendidikan penyadaran serta

pendampingan masyarakat, terutama dalam kerangka melihat relasi-relasi yang

memproduksi ketimpangan dalam masyarakat. Kecendrungan ini secara tepat kemudian

dirumuskan oleh Hanmann sebagai berikut:

Kebutuhan reorientasi pembangunan dari yang bersifat top-down ke arah grass root membutuhkan peran LSM. Di sini meskipun tetap meletakkan peran LSM di dalam kerangka paradigma pembangunan, Hannam menyebutkan bahwa efek politik dari peran ini dengan sendirinya pun akan tampak bahwa “kalau kelompok swadaya terbentuk maka kaum miskin akan lebih terorganisir, lebih sadar akan perubahan dan tatanan sosial.14

Sebagai kelanjutannya, pada momen ini LSM mendapatkan sandaran ideologisnya yang

kedua setelah “normative politics” sebelumnya. Di luar wacana negara hukum dan

HAM, isu mengenai kemiskinan dan perubahan struktural mulai masuk ke dalam wacana

dominan perjuangan LSM di Indonesia.

14

Dari sinilah subject matter LSM itu mulai bergeser atau paling kurang menemukan

dimensi terbarunya yakni dimensi ekonomi-politik. Seiring dengan itu, kecendrungan ini

sendiri bertepatan dengan keadaan-keadaan baru di dalam gerakan sosial lainnya di

Indonesia seperti gerakan mahasiwa yang mulai membawa isu-isu kerakyatan dengan

modus komite-komite aksi pembelaan rakyat terutama petani pada masa itu, ditambah

dinamika baru intelektual di kampus-kampus yang terorganisir di dalam

kelompok-kelompok studi dengan ide-ide dan perspektif yang lebih radikal. Pada titik ini

benih-benih untuk tumbuhnya kekuatan politik baru muncul, kombinasi dari keterorganisiran

dan pencarian aktor-aktor perubahan baru serta ideologi perubahan.

Potensi inilah yang dilihat oleh pengamat semacam Liddle dan Eldridge. Eldridge, secara

optimistik tiba pada kesimpulan dan harapan yang sama dengan Arief Budiman bahwa –

dalam kalimat Arief – “LSM telah menjadi saluran yang absah bagi partisipasi sosial dan

politik yang sebelumnya telah dibendung oleh pemerintah.”15 Dengan kata lain LSM

pada erea 80-an itu telah berhasil bergerak go beyond normative politics yang dominan di

era awal Orde Baru dan menghadirkan tantangan tersendiri terutama pada praktik

pembangunan kapitalisme Orde Baru.

Tantangan ini, tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh negara. Pada tahun 1985 keluar

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang mengenakan kontrol ketat terutama

dalam hal asal-usul pendanaan bagi LSM. Sementara pada tahun 1990 keluar lagi

Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 (inmendagri) tentang Pembinaan LSM. Inmendagri

tersebut meminta dilakukannya inventarisasi dan pembinaan terhadap semua LSM di

bawah Departemen dalam Negeri serta diberlakukannya kontrol dengan melarang LSM

terlibat politik harus memelihara ideologi persatuan dan melaporkan dirinya ke

pemerintah.

15

Arief Budiman sebagaiman dikutip dalam Philip Eldridge (1989), “LSM dan Negara”, Prisma

Perkembangan dan perubahan ini dengan sendirinya menghadirkan warna dan karakter

baru dalam relasi LSM dan Negara di Indonesia secara umum, Eldridge merangkum

ketegangan itu di dalam tabel sebagai berikut:

Matriks: Model LSM

Setengah bergantung Dukungan Timbal

balik

Dalam sudut pandang empiris, kategori yang dikembangkan Eldridge di atas tampak

cukup mencerminkan pemetaan posisi dan aspirasi LSM di Indonesia terutama dalam

relasinya dengan negara. Namun demikian, penggambaran semacam ini boleh dibilang

sangat ditentukan oleh cara pandang Eldridge yang melihat posisi dan relasi itu dalam

kacamata dan sudut pandang LSM sebagai aktor utama. Pendekatannya sangat

institusional-behavioralistik. Akibatnya, dengan pendekatan semacam ini, Eldridge

kurang bisa menjelaskan sebab-sebab dan latar belakang mengapa relasi semacam itu

tercipta. Terbentuknya relasi yang panetratif, non-akomodatitf atau non-penetratif atau

akomodatif di dalam LSM yang berbeda-beda dalam banyak hal tidak ditentukan

banyak ditentukan oleh model mobilisasi dan penerapan kuasa politik rejim Orde Baru

serta watak ideologis dari LSM yang dimaksud.

Dengan demikian, Eldridge di sini kurang memperhatikan aspek-aspek terpenting dalam

politik korporatis negara Orde Baru pada waktu itu serta model-model akomodasinya

terhadap lingkungan di luar struktur negara. Akibatnya, ia cenderung untuk

menghomogenkan watak dan dinamika LSM yang berbeda-beda itu ke dalam sebuah

relasi umum yang non-politis dan non-ideologis. Dilupakan fakta bahwa cara LSM yang

berbeda dalam merespon kebijakan negara juga sangat menentukan terhadap bagaimana

negara merespon tantangan LSM-LSM itu sendiri; artinya harus ditegaskan fakta mana

saja kolaborator dan mana saja penantang otoritarianisme.

Namun demikian, keterbatasan analisis Eldridge ini tentu saja dapat dipahami mengingat

setting analisis tahun 80-an di mana gejolak dan protes kelompok-kelomppok sosial yang

menantang kebijakan negara sendiri pun masih sangat minim. Secara kasar memang bisa

dimengerti bahwa watak LSM secara umum pada era itu memang masih dipengaruhi oleh

diskursus pembangunan dan perpanjangan tangan negara.

Dominasi diskursus pembangunan Orde Baru ini bergeser dan mengalami tantangan yang

signifikan dan memasuki tahap yang kurang dibayangkan oleh analisis Eldridge, baru

terjadi pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada saat itu, aktor pendobrakan terhadap

diskursus pembangunan Orde Baru bertambah makin luas dengan melibatkan

kelompok-kelompok masarakat baru seperti buruh yang menyatu dengan gerakan mahasiswa serta

keterlibatan komunitas internasional yang makin intens dalam isu hak asasi manusia di

Indonesia.16

16

Salah satu batu penjuru yang memperlihatkan secara gamblang pendobrakan itu adalah

dengan munculnya kasus Kedung Ombo di tahun 1989. Perlawanan masyarakat terhadap

kasus ini memperlihatkan tiga hal penting: yaitu pertama adalah bahwa perlawanan itu

secara radikal membalik paradigma kemitraan LSM dengan pemerintah yang pada

awalnya dikesankan sebagai hubungan suka sama suka; kedua, kasus itu juga

menjungkirbalikan paradigma pembangunan Orde Baru yang sangat bergantung pada

fasilitasi dan saran-saran Bank Dunia dan IMF dan; ketiga, kasus ini menjadi pengantar

bagi kemunculan relasi dan pertemuan antara LSM dengan aktor lama perubahan politik

di Indonesia, yaitu gerakan mahasiwa. Dari kasus ini, pengalaman dan kekuatan baru

tumbuh dalam diri LSM di Indonesia. Kritik mereka terhadap lembaga-lembaga

pembangunan dunia yang intens dan keras dalam kasus itu mengantarkan mereka ke

dalam pertautan yang lebih intens dengan lembaga-lembaga internasional, sementara di

dalam negeri persekutuan yang mereka jalin dengan komite aksi dan

kelompok-kelompoik mahasiswa memberikan tenaga baru bagi mereka dalam merespon

kebijakan-kebijkan sosial politik Orde Baru pada waktu itu.

Dari Jaman Pembangunan ke Jaman Hak

Pada tahun 1993, tahun di mana Komnas HAM didirikan, beberapa peristiwa dan debat

penting mengenai LSM sedang hangat-hangatnya berlangsung di media masa.

Ketua Komisi X DPR Markus Wauran, anggota FPP DPR Jusuf Syakir, dan Wakil Ketua Komisi II DPR Soetardjo Soerjogoeritno secara terpisah di sini kemarin menegaskan keberadaan LSM yang berorientasi pada kepentingan donatur jelas melanggar ketentuan Instruksi Mendagri 8/1990. Karena itu mereka minta Mendagri segera turun tangan.17

Lebih jauh lagi artikel yang sama menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

17

… tidak ada pihak yang melarang LSM menerima bantuan luar negeri tapi yang diharapkan [adalah] mereka tidak bekerja demi kepentingan pemberi dana, bukan menelanjangi negeri sendiri.18

Dana dan donor asing merupakan isu paling sensitif sekaligus paling sering diangkat

dalam setiap konflik dan ketegangan antara negara versus LSM di Indonesia, bahkan

hingga 10 tahun terakhir setelah tahun 1993 itu. Dari isu ini tampak satu hal yang pasti

yakni bahwa ketidakmampuan LSM dalam mengelola dan menggalang dana untuk

dirinya sendiri merupakan the weakest link yang paling diminati untuk dipakai oleh

pemerintah untuk menghantam karakter LSM. Di kalangan pemerintah, terdapat dua

pandangan simultan yakni pertama bahwa hidup LSM bergantung pada donor asing dan

sekaligus – karena itu – pemerintah asing bisa memperalat LSM-LSM tersebut untuk

menancapkan kepentingannya di Indonesia. Menghantam donor asing – yang pada

konteks itu merupakan satu-satunya sumber hidup LSM – jelas merupakan semacam

senjata pamungkas untuk menekan dan mematikan LSM. Yang jadi pertanyaanya di sini

adalah mengapa dan bagaimana mungkin soal donor asing ini dikaitkan dengan LSM?

Pertautan politik antara LSM dan pihak asing sebenarnya telah disinyalir dan dihadapi

oleh rejim Soeharto dan pada waktu itu diantisipasi dengan menerbitkan UU No. 8/ 1985

yang mengharuskan laporan dan kontrol ketat terhadap penggunaan dana asing oleh

LSM. Namun demikian, kekhawatiran dan “kejengkalan” rejim terhadap LSM dan donor

asing dalam konteks itu memang bisa dirujuk dari figur yang memperlihatkan himpitan

kepentingan antara isu-isu yang dibawa oleh LSM yang paralel dengan tuntutan sejumlah

pemerintah asing.

Sebagaimana diketahui, peran dan intervensi lembaga-lembaga pembangunan asing

sebenarnya telah diterima dan bahkan demikian marak di era 80-an. Ini tampak dari

demikian kuatnya wacana pembangunan dan peran bank dunia, IGGI dan yang lainnya

dalam panorama pembangunan ekonomi Orde Baru. Namun demikian pada era tersebut,

bantuan dan hubungan dengan lembaga asing itu masih berjalan dalam satu skenario

18