4

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mucuna bracteata 2.1.1. Botani

Mucuna bracteata adalah jenis kacangan penutup tanah yang berasal dari

dataran tinggi Kerala Indiaa selatan, dapat juga dijumpai di beberapa dataran tinggi Pulau Sumatra, seperti di sepanjang Bukit Barisan, di daerah Sipirok dengan nama daerah biobio. Walaupun termasuk kedalam jenis kacangan penutup tanah baru, namun jenis kacangan ini sudah pernah dipelajari dan telah disusun sistem klasifikasinya (Harahap dkk, 2011). Menurut Germplasm

Resources Inforntion Network Amerika, nama latin dari kacangan ini adalah Mucuna bracteata dengan klasifikasi sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta Sub divisio : Angiospermae Class : Dicotyledoneae Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae Sub famili : Faboideae Genus : Mucuna

Species : Mucuna bracteata

2.1.2. Morfologi a. Daun

Helaian daun berbentuk oval, satu tangkai daun terdiri dari 3 helaian anak daun, berwarna hijau, muncul disetiap ruas batang. Ukuran daun dewasa (trifoliat) dapat mencapai 15 x 10 cm. Helai daun akan menutup apabila suhu lingkungan tinggi (termonasti), sehingga sangat efisien dalam mengurangi penguapan dipermukaan daun tanaman (Harahap dkk, 2011).

5

Gambar 2.1 Daun Mucuna bracteata Sumber : Siagian (2018)

b. Batang

Tumbuh menjalar, merambat/membelit/memanjat, berwarna hijau muda sampai hijau kecoklatan. Batang ini memiliki diameter 0,4-1,5 cm berbentuk bulat berbuku dengan panjang buku 25-34 cm, tidak berbulu, teksturnya cukup lunak, lentur, mengandung banyak serat dan berair. Berbeda dengan kacangan lainnya batang kacangan ini bila dipotong kan mengeluarkan getah yang berwarna putih dan akan berubah menjadi coklat setelah kering, dan noda getah ini sangat sukar untuk dibersihkan. Batang yang telah tua akan mengeluarkan bintil-bintil kecil berwarna putih yang bila bersinggung dengan tanah akan berdiferensiasi menjadi akar baru (Harahap dkk, 2011).

Gamabar 2.2 Batang Mucuna bracteata Sumber : Siagian (2018)

6

c. Akar

Bintil akar ini berwarna merah muda segar dan relatif sangat banyak, berbetuk bulat dan berukuran diameter sangat bervariatif antara 0,2-2,0 cm. Pada nodul dewasa terdapat kandungan leghaemogolobin yang mengindikasikan terdapat sistem fiksasi N2 udara oleh bakteri Rhizobium. Laju pertumbuhan akar cukup

tinggi, sehingga pada umur di atas tiga tahun akar utamanya dapat mencapai panjang 3 m (Harahap dkk, 2011).

Gambar 2.3 Akar Mucuna bracteata Sumber : Siagian (2018)

d. Bunga

Bunga berbentuk tandan menyerupai rangkaian bunga anggur dengan panjang 20-35 cm, terdiri dari tangkai bunga 15-20 tangkai dengan 3 buah bunga setiap tangkainya. Bunga monoceus ini berwarna biru terung, dengan bau yang sangat menyengat untuk menarik perhatian kumbang penyerbuk (Harahap, dkk, 2011).

Gambar 2.4 Bunga Mucuna bracteata Sumber : Siagian (2018)

7

a. Buah dan Biji

Dalam satu rangkaian bunga yang berhasil menjadi polong sebanyak 4-15 polong, tergantung dari umur tanaman dan lingkungan setempat termasuk perubahan musim. Polong-polong ini diselimuti oleh bulu-bulu halus berwarna merah keemasan yang berubah warna menjadi hitam ketika matang, bulu-bulu ini juga dapat menimbulkan alergi dan iritasi ringan pada kulit. Polong yang berbulu ini memiliki panjang 5-8 cm, lebar 1-2 cm, dan memiliki 2-4 biji untuk setiap polongnya. Biji berwarna coklat tua sampai hitam mengkilap, dari 1 kg polong basah dapat menghasilkan 250 gr biji kering dengan berat 580 biji kering/ 100 gram. Dari mulai munculnya bunga sampai polong siap dipanen dibutuhkan waktu sekitar 50-60 hari (Harahap dkk, 2011).

Gambar 2.5 Buah dan Biji Mucuna bracteata Sumber : Siagian (2018)

2.2. Syarat Tumbuh

Macuna bracteata merupakan kacangan yang cukup toleran terhadap semua

loksi tumbuh, namun untuk tumbuh secara optimal kacangan ini juga memerlukan syarat tumbuh tertentu yang berkaitan dengan faktor iklim dan tanah (Harahap dkk, 2011).

2.2.1.Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kacangan, namun setiap jenis kacangan juga memiliki respon yang berbeda-beda terhadap faktor iklim tersebut termasuk Mucuna bracteata. Oleh

8

sebab itu pemilihan lokasi untuk penanaman kacangan ini terutama dengan tujuan untuk memproduksi biji harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang dikehendaki oleh kacangan itu sendiri. Berikut merupakan komponen-komponen iklim yang dikehendaki oleh kacangan Mucuna bracteata (Harahap dkk, 2011).

a. Ketinggian Tempat

Secara umum Mucuna bracteata dapat tumbuh dengan subur di semua tingkat ketinggian, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Namun untuk dapat memasuki fase genertif yang sempurna Mucuna bracteata membutuhkan daerah dengan ketinggian >1.000 mdpl. Dengan demikian ketinggian tempat merupakan kunci utama untuk sampai mendapatkan biji Mucuna bracteata, karena jika ditanam di dataran rendah <1.000 mdpl tanaman akan tumbuh dengan jagur namun tidak dapat menghasilkan bunga. Ketinggian tempat juga mempengaruhi unsur-unsur iklim lain seperti temperatur, curah hujan, dan kelembapan (Harahap dkk, 2011).

b. Temperatur

Keadaan temperatur harian suatu daerah sangat menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh diatasnya. Ada tanaman yang menghendaki temperatur tinggi namun tidak sedikit juga tanaman yaang menghendaki temperatur rendah untuk pertumbuhannya. Mucuna bracteata merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh didaerah temperatur tinggi maupun rendah, namun untuk berbunga Mucuna bracteata menghendaki temperatur harian minimum 12 0C dan maksimum 23 0C. Jika temperatur minimum diatas 18 0C maka dapat mencegah atau memperlambat proses pembungaan, hal ini lah yng menyebabkan kacangan Mucuna bracteata yang ditanam didataran rendah tidak pernah menghasilkan bunga (Mugnisjah dan Setiawan, 1991).

c. Curah Hujan

Air merupakan suatu unsur yang menetukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman mulai dari perkecambahan sampai tanaman berproduksi. Namun agar

9

proses pembentukan polong tidak terganggu sebaiknya Mucuna bracteata ditanam dilokasi yang cukup air dengan curah hujan 1000-2500 mm/tahun, dan 3-10 hari hujan/bulan (Harahap dkk, 2011).

d. Kelembaban

Mucuna bracteata menghendaki areal yang tinggi dari pemukaan laut

untukdapat memasuki fase generatip, dan umumnya semakin tinggi suatu tempat maka kelembaban udaranya juga semakin tinggi yang disebabkan oleh tingginya curah hujan terutama untuk daerah tropis seperti dataran tinggi Sumatra Utara. Walaupun begitu Mucuna bracteata tidak menyukai kelembaban udara yang terlalu tinggi. Jika kelembaban udra terlalu tinggi, maka bunga-bunga yang telah terbentuk akan busuk, layu dan kering. Kelembaban udara yang dikehendaki oleh kacangan ini <80% (Harahap dkk, 2011).

e. Lama Penyinaran Matahari

Kacangan penutup tanah ini termsuk kedalam tanaman berhari pendek dan hanyaan membutuhkan 6-7 jam penyinaran matahari penuh untuk setiap harinya. Jika ditanam didaerah panas dengan penyinran matahari panjang maka Mucuna

barcteata akan merundukkan daun dan batangnya untuk mengurangi penguapan

yang umumnya terjadi tepat di siang hari. Walupun begitu dari pengamatan yang dilakukan di tiga lokasi penelitian PPKS dapat disimpulkan bahwa kacangan

Mucuna bracteata dapat beradaptasi dengan baik untuk daerah tropis seperti

Indonesia (Harahap. dkk, 2011).

2.2.2. Tanah

Pada umumnya Mucuna bracteata dapat tumbuh baik pada semua jenis tanah, baik tanah liat, liat berpasir, lempung, lempung berpasir atau tanah pasir. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada kisaran pH yang cukup luas 4,5-6,5. Namun pertumbuhan Mucuna bracteata akan lebih baik jika ditanam pada tanah yang kaya bahan organik, gembur, dapat menyimpan air, dan tidak tergenang air.

10

Pertumbuhan vegetatif akan sedikit jika jika Mucuna bracteata ditanam diareal yang tergenang air(Harahap, dkk, 2011).

Untuk dilahan gambut, menurut penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengenai LCC yang ditanam ditanah gambut Mucuna bracteata dapat tumbuh dengan baik ditanah gambut. Mucuna bracteata mampu menutupi 75% areal yang ditanaminya dibandingkan dengan LCC lainnya seperti

Calopogonium mucunoides yang hanya 60%. Mucuna bracteata juga tumbuhn

dengan stabil dan dapat bersaing dengan gulma endemik di wilayah gambut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Mucuna bacteata mampu menghasilkan berat kering sebesar 470,9 g/m2, hal ini membuktikan bahwa kacangan ini mampu memproduksi biomassa dalam jumlah besar ditanah gambut (Harahap, dkk, 2011).

2.3. Pemanfaatan Mucuna bracteata sebagai kacangan Penutup tanah di Perkebunan

Pembangunan Legume Cover Crops (LCC) atau kacangan penutup tanah pada pertanaman kelapa sawit muda dilakukan untuk menanggulangi erosi dan pencucian hara tanah, memperkaya bahan organik dan memperkaya hara nitrogen tanah melalui simbiosis dengan Rhizobium, memperbaiki struktur tanah, dan menekan pertumbuhan gulma sawit. LCC yang digunakan di perkebunan umumnya merupakan campuran antara Calopogonium mucunoides,

Pueraria phaseoloides dan Centrosema pubescent. Penutup tanah ini tidak

mampu bersaing dengan gulma, sehingga perlu bantuan pengendalian gulma baik secara manual ataupu khemis terutama pada tahun pertama penanaman. Selain itu kacangan tersebut tidak tahan terhadap naungan sehingga dengan semakin dewasanya tanaman kelapa sawit daya tutupnya terhadap tanah akan semakin berkurang (Harahap, dkk, 2011).

Golden Hope di Malaysia pada 1991 mengintroduksi jenis kacangan yang lebih tahan terhadap naungan yaitu, Mucuna bracteatadari Negara Bagian Kerala

11

India bagian selatan. Semula memang banyak digunakan pada perkebunan karet di kerala karena memiliki beberapa keunggulan (Mathews, 1998) yaitu :

1. Mudah ditanam dengan input yang rendah

2. Pertumbuhan yang cepat dan menghasilkan biomasa yang sangat tinggi. 3. Toleran terhadap serangan hama dan penyakit.

4. Memiliki sifat alelopati sehingga memiliki daya kompetisi yang tinggi terhadap gulma.

5. Memiliki perakaran yang dalam, sehingga menaambah kesuburan tanah. 6. Mengendalikan erosi.

7. Sebagai leguminosa dapat mengikat N bebas dari udara.

2.3.1. Penambahan bahan organik bagi tanah

Mucuna bracteatasaat ini sangat populer sebagai kacangan penutup tanah di

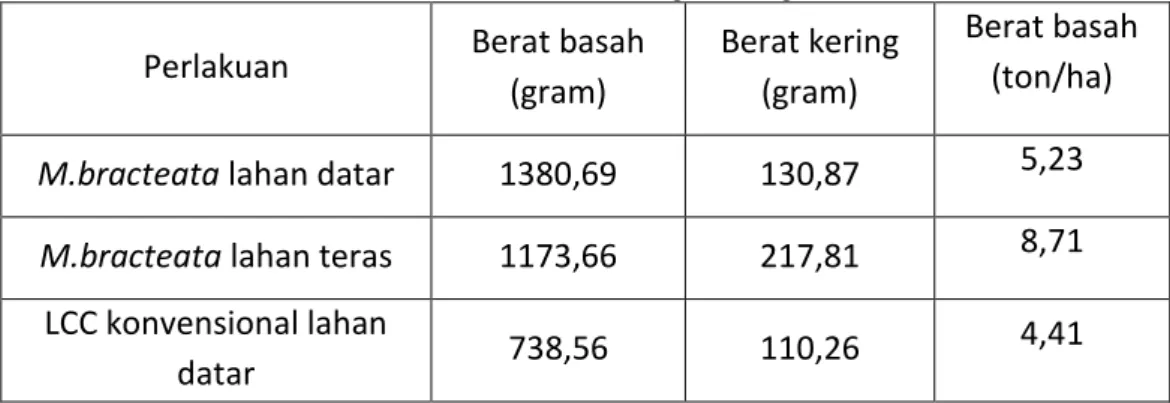

perkebunan kelapa sawit tanah air. Kandungan bahan organiknya lebih tinggi dibandingkan kacangan penutup tanah lainnya, seperti hasil penelitian yang dilaporkan oleh Mathews (1998), dimana penanaman Mucuna bracteata mampu menyumbang serasah basah hingga 5,23 ton/ha, jauh lebih tinggi dibanding serasah basah oleh LCC konvensional yang hanya mencapai 4,41 ton/ha (tabel 1).

Tabel 2.1. Produksi humus Mucuna bracteata di bandingkan dengan LCC konvensionl.

Perlakuan Berat basah (gram)

Berat kering (gram)

Berat basah (ton/ha)

M.bracteata lahan datar 1380,69 130,87 5,23

M.bracteata lahan teras 1173,66 217,81 8,71

LCC konvensional lahan

datar 738,56 110,26

4,41

Sumber : Mathews, 1998

Serasah ini bila melapuk akn memberikan manfaat yang positif terhadap tanah yang akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan kelapa sawit. Hasil penelitian Subronto dan Harahap (2002) menunjukkan bahwa penambahan unsur hara

12

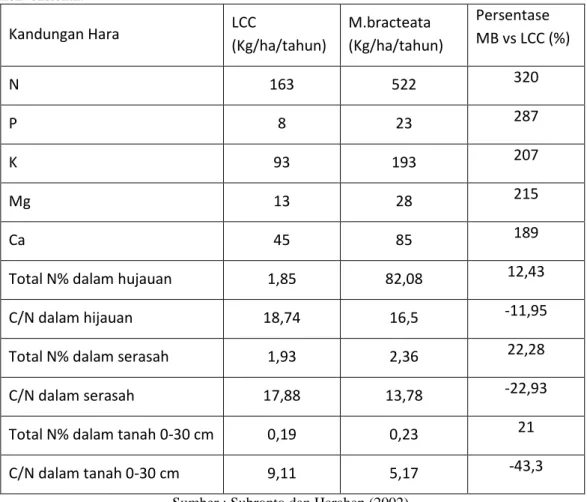

dalam tanah seperti kandungan karbon, total P, K tertukar dan KTK dalam tanah yang ditumbuhi Mucuna bracteata meningkat sangat tajam dibandingkan dengan lahan yang ditumbuhi gulma maupun kacaangan konvensional (tabel 2)

Tabel 2. Kandungan hara yang dihasikan oleh Mucuna bracteata dibandingkan dengan LCC konvensional. Kandungan Hara LCC (Kg/ha/tahun) M.bracteata (Kg/ha/tahun) Persentase MB vs LCC (%) N 163 522 320 P 8 23 287 K 93 193 207 Mg 13 28 215 Ca 45 85 189

Total N% dalam hujauan 1,85 82,08 12,43

C/N dalam hijauan 18,74 16,5 -11,95

Total N% dalam serasah 1,93 2,36 22,28

C/N dalam serasah 17,88 13,78 -22,93

Total N% dalam tanah 0-30 cm 0,19 0,23 21

C/N dalam tanah 0-30 cm 9,11 5,17 -43,3

Sumber : Subronto dan Harahap (2002).

2.3.2. Pengendalian gulma dan hama kumbang tanduk (Oryctes

rhinoceros)

Hampir seluruh gulma utama yang tumbuh di lingkungan pertanaman kelapa sawit dapat dikendalikan oleh kacangan Mucuna bracteata. Gulma-gulma tersebut diantaranya adalah Mikania micranta, Asystasia intrusa, Ageratum

conyzoides, Chromolaena odorata, Clidemia hirta, Crassochephalum crepidioides, Stachytarpeta indica, Ipomea pescapri dari golongan gulma

13

cylindrica, Ottochloa nodusa, Saccharum spontaneum, Paspalum scrobiculatum, Digitaria sanguinalis, dan lain sebagainya (Harahap, dkk, 2011).

Pengendalin gulma di atas akan lebih efektif jika kacangan Mucuna bracteata di tanam pada musim hujan untuk mengurangi tingkat cekaman air yang dapat menimbulkan kematian. Adpun populaasi efektif untuk perkebunan kelapa sawit adalah 300-400 bibit/ha. Semakin tinggi populasi Mucuna bracteata maka kecepatan penutupan akan semakin cepat hingga menutupi semua areal yang terbuka dan pengendalian semua gulma yang di sebutkan di atas, akan semakin efektif (Harahap, dkk, 2011).

.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap, dkk (2010) di kebun Marihat PT Perkebunan Nusantara IV menunjukkan kegagalan kacangaan penutup tanah konvensional untuk mengendalikan gulma tanpa adanya perawatan intensif, sementara tanaman yang di tanami Mucuna bracteata bebas dari gulma.

Kacangan ini juga mampu mengurangi serangan Oryctes rhinoceros, dimana dengan daya tumbuhnya cepat, dapat menutupi rumpukan batang sawit dengan cepat setelah pembukaan lahan, sisa-sisa batang tersebut merupakan tempat bersarangnya kumbang tersebut,karena sisa-sisa batang tersebut merupakan tempat paling baik untuk berkembang biak kumbang tersebut (Harahap, dkk, 2011).

Penggunaan Mucuna bracteatadi perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi pergerakan hama Oryctes rhinoceros, dimana dengan penutupan lahan yang tebal dapat menghalaangi terbangnya kumbang untuk mencari makanan dan tempat berkembang biak. Maka itu sangat disarankan untuk menanam Mucuna

braacteata lebih awal setelah penebangan. Hal ini bertujuan agar batang

rumpukan dapat tertutupi dengan cepat sebelum Oryctes rhinoceros bersarang ataupun berkembang biak disitu (Harahap, dkk, 2011).

14

2.3.3. Bintil akar yang mampu memfiksasi N bebas

Selain hal di atas kacangan Mucuna bracteata juga memiliki bintil akar yang dapat memfiksasi N bebas di udara menjadi N dalam bentuk ion yang tersedia bagi tanaman. Dengan demikian jumlah ion N yang terkandung dalam tanah juga meningkat sehingga dapat di serap oleh tanaman kelapa sawit. Secara umum reaksi yang terjadi di lingkungan perakaran kacangan Mucuna bracteata adalah :

N2 + 16 ATP + 8e- + 8H+ -> 2NH3 + 16 ADP + 16 Pi + H2

Secara umum jumlah unsur hara yang dikandung oleh tanah akibat penanaman

Mucuna bracteata di perkebunan kelapa sawit akan bertambah baik dari

sumbangan biomassa dalam bentuk serasah maupun fiksasi N bebas menjadi N tersedia bagi tanaman (tabel 2) (Harahap, dkk, 2011).

2.4. Bakteri Rhizobium

2.4.1. Karakteristik Bakteri Rhizobium

Bakteri Rhizobium adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman. Apabila bersimbiosis dengan tanaman legum, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Rhizobium hanya dapat memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. Peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan dengan ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. Bakteri Rhizobium merupakan mikroba yang mampu mengikat nitrogen bebas yang berada di udara menjadi ammonia (NH3) yang

akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan Rhizobium sendiri memperoleh karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang (Surtiningsih, dkk, 2009).

15

Karakteristik bakteri Rhizobium secara makroskopis adalah warna koloni putih susu, tidak transparan, bentuk koloni sirkuler, konveks, semitranslusen, diameter 2 - 4 mm dalam waktu 3 - 5 hari pada agar khamir-manitol-garam mineral. Secara mikroskopis sel bakteri Rhizobium berbentuk batang, aerobik, Gram negatif dengan ukuran 0,5 - 0,9 x 1,2 - 3 µm, bersifat motil pada media cair, umumnya memiliki satu flagella polar atau subpolar. Untuk pertumbuhan optimum dibutuhkan temperatur 25 - 30°C, pH 6 - 7 (kecuali galur-galur dari tanah masam) (Surtiningsih, dkk, 2009).

Lebih lanjut Soepardi (1989) dalam Nasikah (2007) menjelaskan bahwa suhu optimal untuk Rhizobium berkisar 18°C - 26°C, minimal 3°C dan maksimal 45°C. Sedangkan kisaran pH optimal untuk Rhizobium adalah sedikit di bawah netral hingga agak alkali, kendati demikian pada pH 5,0 beberapa strain

Rhizobium masih dapat bertahan hidup. Bakteri Rhizobium bersifat

kemoorganotropik, yaitu dapat menggunakan berbagai karbohidrat dan garam-garam asam organik sebagai sumber karbonnya. Organisme ini memiliki ciri khas yaitu dapat menyerang rambut akar tanaman kacang-kacangan di daerah beriklim sedang atau beberapa daerah tropis dan mendorong memproduksi bintil-bintil akar yang menjadikan bakteri sebagai simbiosis intraseluler. Kehadiran bakteri pada bintil-bintil akar sebagai bentuk pleomorfik di mana secara normal termasuk dalam fiksasi nitrogen atmosfer ke dalam suatu bentuk penggabungan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman inang.

Semua galur bakteri bintil akar menunjukkan afinitas terhadap inang. Suatu pigmen merah yang disebut leghemoglobin dijumpai dalam bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jumlah leghemeglobin di dalam bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah nitrogen yang difiksasi (Rao, 1994 dalam Rahmawati, 2005).

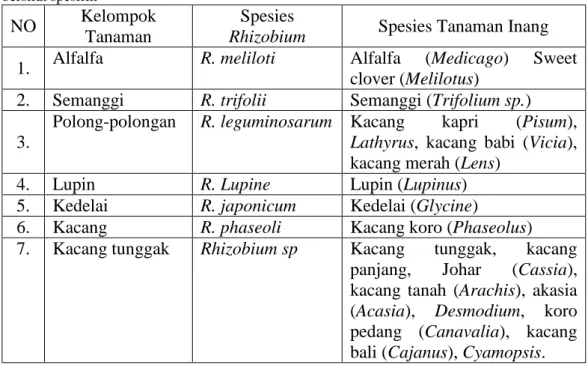

Spesies Rhizobium tertentu umumnya efektif dengan hanya satu spesies tanaman legum ataupun dalam setiap kultivar kacang-kacangan. Rhizobium untuk kacang tanah berbeda dengan Rhizobium untuk kedelai. Suryantini (1994) dalam

16

Nasikah (2007) menjelaskan bahwa spesies Rhizobium japonicum dan Brady

Rhizobium japonicum bersimbiosis dengan kedelai, Brady Rhizobium spp.

bersimbiosis dengan kacang tanah, kacang tunggak, dan kacang gude, sedangkan

Rhizobium phaseoli bersimbiosis dengan kacang hijau.

Tabel 3. Simbiosis antara spesies bakteri Rhizobium dengan Legum sebagai tanaman inang yang bersifat spesifik

NO Kelompok Tanaman

Spesies

Rhizobium Spesies Tanaman Inang

1. Alfalfa R. meliloti Alfalfa (Medicago) Sweet clover (Melilotus)

2. Semanggi R. trifolii Semanggi (Trifolium sp.) 3.

Polong-polongan R. leguminosarum Kacang kapri (Pisum),

Lathyrus, kacang babi (Vicia),

kacang merah (Lens) 4. Lupin R. Lupine Lupin (Lupinus) 5. Kedelai R. japonicum Kedelai (Glycine)

6. Kacang R. phaseoli Kacang koro (Phaseolus) 7. Kacang tunggak Rhizobium sp Kacang tunggak, kacang

panjang, Johar (Cassia), kacang tanah (Arachis), akasia (Acasia), Desmodium, koro pedang (Canavalia), kacang bali (Cajanus), Cyamopsis.

Sumber : Adnyana, (2012).

Bakteri Rhizobium memiliki keunikan dibanding mikroorganisme tanah lainnya dalam kemampuannya bersimbiosis dengan tanaman legum untuk menambat N2. Agar dapat melakukan simbiosis, Rhizobium tidak hanya harus bisa hidup secara saprofit, tetapi juga harus dapat mengalahkan (berkompetisi) dengan

Rhizobium yang lain dalam memperoleh tempat infeksi pada akar tanaman

legum. Oleh karena itu, kemampuan fisiologisnya untuk bertahan dalam keadaan yang bagaimanapun merupakan syarat yang penting agar dapat beradaptasi pada lingkungan yang banyak persaingan dan lingkungan tanah yang kompleks (Rahmawati, 2005).

17

2.4.2. Potensi Bakteri Rhizobium

Salah satu usaha meningkatkan penambatan nitrogen adalah inokulasi menggunakan strain Rhizobium yang sesuai dan efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Suharjo (2001) dalam Surtiningsih, dkk, (2009) menyatakan bahwa pemberian isolat Rhizobium dapat meningkatkan tinggi tanaman kedelai. Selanjutnya dari hasil penelitian Kurniaty, dkk, (2013) menunjukkan bahwa inokulasi Rhizobium memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi, diameter dan jumlah nodul akar bibit Kaliandra umur 5 bulan di persemaian.

Tanaman Leguminoseae (kacang-kacangan) merupakan mitra yang lebih besar sedangkan Rhizobium adalah mitra yang lebih kecil, sering disebut ‘mikrosimbion’. Apabila bintil menua setelah suatu periode fiksasi nitrogen, mulai terjadi pembusukan jaringan dengan membebaskan bentuk aktif

Rhizobium ke dalam tanah yang biasanya berfungsi sebagai sumber inokulum

bagi tumbuh-tumbuhan budidaya berikutnya dari spesies legum tertentu (Kurniaty, dkk, 2013).

Bakteri Rhizobium secara umum termasuk golongan heterotrof, yaitu sumber energinya berasal dari oksidasi senyawa-senyawa organik seperti sukrosa dan glukosa. Dengan demikian, untuk mendapatkan senyawa organik tersebut, bakteri membutuhkan tanaman inang. Bentuk simbiosis antara tanaman legum dengan Rhizobium adalah simbiosis mutualisme, karena bakteri dalam bersimbiosis menginfeksi tanaman dan tanaman menanggapinya dengan membentuk bintil (nodul). Bakteri Rhizobium memperoleh makanan berupa mineral, gula/karbohidrat dan air dari tanamaninangnya, sedangkan bakteri memberi imbalan berupa nitrogen yang ditambatnya dari atmosfer (Kurniaty, dkk, 2013).

Bintil akar merupakan bengkakan jaringan akar tumbuhan yang berisi bakteri. Bakteri ini mendapatkan karbohidrat dalam jaringan akar, sedangkan tumbuhan

18

memanfaatkan sebagian bahan bernitrogen yang dibuat oleh bakteri dari nitrogen dalam udara yang ada di atas partikel tanah. Simbion menjadikan tumbuhan pasangan simbiosisnya sebagaisumber nitrogen yang berharga untuk tanah. Waktu mulai terbentuknya nodul/bintil akar berbeda - beda untuk tiap jenis tumbuhan inang (Kurniaty, dkk, 2013).

Adisarwanto (2005) mengatakan nodul atau bintil akar tanaman kedelai terbentuk pada umur 4-5 hst yaitu sejak terbentuknya akar tanaman, dan dapat mengikat nitrogen dari udara pada umur 10-12 hst, tergantung kondisi lingkungan tanah dan suhu. Suhu lingkungan seperti kelembaban yang cukup dan suhu tanah sekitar 25°C sangat mendukung dalam pertumbuhan bintil akar. Perbedaan warna hijau daun pada awal pertumbuhan (10-15 hst) merupakan indikasi efektivitas Rhizobium.

Sutanto (2002) dalam Rahmawati (2005) menyatakan Rhizobium yang berasosiasi dengan tanaman legum mampu memfiksasi 100 - 300 kg N/ha dalam satu musim tanam dan meninggalkan sejumlah N untuk tanaman berikutnya. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah efisiensi inokulan Rhizobium untuk jenis tanaman tertentu. Rhizobium mampu mencukupi 80 % kebutuhan nitrogen tanaman legum dan meningkatkan produksi antara 10 % - 25 %. Tanggapan tanaman sangat bervariasi tergantung pada kondisi tanah dan efektivitas populasi asli.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizqiani,dkk, (2007) menunjukkan pemberian pupuk cair dengan dosis 0,0625 ml bakteri Rhizobium untuk setiap 25 cm2, dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman Phaseolus

vulgaris.Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Surtiningsih,dkk, (2009) di mana pemberian inokulum bakteri Rhizobium mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai secara signifikan jika dibandingkan dengan tanaman kedelai tanpa diberi bakteri

19

tanaman serta penggunaan pupuk kandang merupakan cara yang penting dalam penyediaan nitrogen tambahan pada tanaman non legum.

2.4.3. Peranan Rhizobium Sebagai Bakteri Penambat N2

Fiksasi (penambatan) nitrogen merupakan proses biokimiawi di dalam tanah yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah nitrogen atmosfer (N2, atau nitrogen bebas) menjadi nitrogen dalam persenyawaan/nitrogen tertambat. Adapun genusgenus bakteri yang dapat mengikat N2 di udara yaitu Azotobacter , Clostridium , dan Rhodospirilum . Selain itu, dikenal pula genus bakteri yang mampu mengikat N2 bebas, tetapi hanya dapat hidup jika bersimbiosis dengan tanaman dari suku Leguminoceae, yaitu genus Rhizobium (Nasikah, 2007).

Rhizobium masuk ke dalam akar legum melalui rambut akar atau secara

langsung ke titik munculnya akar lateral. Rambut akar merupakan bagian tanaman yang pertama kali dapat memberikan respon karena terinfeksi

Rhizobium. Di dalam bintil akar tidak hanya terdapat satu strain Rhizobium saja,

mungkin dua atau lebih strain hidup bersama-sama di dalam satu bintil akar. Meskipun demikian, beberapa genus hanya ditemukan pada tanaman inang tertentu (spesifik) saja. Strain Rhizobium mampu menginfeksi legum dengan melepaskan polisakarida spesifik yang menyebabkan lebih banyak aktivitas pektolitik oleh akar. Beberapa berpendapat bahwa robekan mekanik terjadi di mana Rhizobium masuk ke dinding rambut akar yang pecah dan Rhizobium terperangkap sampai rambut akar yang telah berubah bentuk terbungkus kembali (Dewi, 2007).

Dewi (2007) menyatakan terbentuknya nodulasi akar dimulai dengan masuknya infeksi benang dan berpenetrasi ke dalam akar dari sel ke sel. Sel ini terbagi membentuk jaringan nodulasi di mana bakteri ini membelah dan menggandakan diri. Batas pemisah pun berkembang, lokasi pusat di mana bakteri berada dinamakan zona bakteri yang ditandai dengan adanya nodulasi dari bakteri yang

20

menyerangnya, sedangkan jaringan bebas dinamakan korteks nodulasi. Jaringan nodula tumbuh dalam berbagai ukuran, mendorong dirinya melalui akar dan kemudian muncul sebagai tambahan dalam sistem perakaran. Ukuran dan bentuknya bergantung pada spesies dan tanaman legumnya.

Ada dua tipe nodula, yaitu efektif dan inefektif. Nodulasi efektif dibentuk oleh strain efektif dari Rhizobium. Nodulasi ini berkembang dengan baik, berwarna merah muda akibat adanya pigmen leghaemoglobin. Jaringan bakteroid berkembang baik dan terorganisasi dengan baik dengan banyak bakteroid (Dewi, 2007).

Surtiningsih, dkk, (2009) menyatakan terbentuknya bintil akar efektif yang lebih banyak mampu meningkatkan penambatan nitrogen yang selanjutnya unt uk membentuk klorofil dan enzim. Peningkatan klorofil dan enzim mampu meningkatkan fotosintesis yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif (hasil produksi biji) tanaman. Berbeda dengan strain inefektif dari Rhizobium, bentuk nodula umumnya kecil dan berisi sedikit jaringan bakteroid yang berkembang, menunjukkan akumulasi tepung dalam sel tanaman inang yang tidak berisi Rhizobium. Bakteroid dalam nodulasi inefektif berisi glikogen. Interaksi antara bakteri Rhizobium dengan tanaman legum dikendalikan oleh tanaman inang tertentu. Inokulasi tanaman dengan strain

rhizobia yang tepat akan menjamin terbentuknya bintil akar yang efektif

mengikat N2 udara. Keberadaan populasi rhizobia yang tidak efisien justru akan menghambat pengikatan N2.

Purwantari, dkk, (1996) menyatakan Kaliandra (Calliandra calothyrsus) mampu membentuk bintil akar, baik dengan fast growing rhizobia maupun slow growing

rhizobia, namun efektivitasnya bervariasi. Dari 13 strain yang digunakan dalam

penelitiannya, hanya 4 strain yang efektif dan dari 4 yang efektif tersebut hanya 1 strain yang slowgrowing.

21

Peoples, dkk, (1989) menemukan bahwa C. calothyrsus membentuk bintil akar dengan Bradyrhizobia (strain yang pertumbuhannya lambat, slow growing

rhizobia). Namun hasil yang berbeda dilaporkan oleh Turk dan Keyser (1992)

bahwa C. calothyrsus dapat membentuk bintil akar dan membentuk simbiosis yang efektif dengan Rhizobium (strain yang pertumbuhannya cepat, fast growing

rhizobia). Spesies ini dapat membentuk bintil akar dengan rhizobia alam tapi

mungkin asosiasi tersebut tidak efektif dalam mengikat N2 udara, sehingga pertumbuhan tanaman tidak menjadi lebih baik (Purwantari dan Sutedi, 2005).

Terjadinya simbiosis antara tanaman inang tertentu dengan Rhizobium ditentukan paling sedikit dua tahap perubahan sinyal yang saling bergantian antara tanaman dan mikrosimbiotik. Pertama, gen bakteri nodulasi (nod) aktif dalam merespon sinyal molekul yang dikeluarkan tanaman seperti flavonoid, dihasilkan dari biosintesis dan sekresi lipo chitoolig osaccharides (LCOs) oleh bakteri Rhizobium. Tahap kedua, LCOs mendatangkan bentuk nodul pada akar tanaman inang dan memicu proses infeksi. LCOs yang menyebabkan bentuk akar bernodula pada tanaman inang dinamakan faktor Nod (Dewi, 2007).

Dewi (2007) menjelaskan bahwa fiksasi nitrogen melibatkan penggunaan ATP dan proses reduksi ekuivalen yang berasal dari metabolisme primer. Semua reaksi yang terjadi dikatalisis oleh nitrogenase. Enzim ini mengandung 2 molekul nutrien yaitu molekul protein besi dan 1 molekul protein molibden besi. Reaksi ini berlangsung ketika molekul N2 terikat pada kompleks enzim nitrogenase. Protein Fe mula-mula direduksi oleh elektron yang diberikan oleh ferredoksin. Kemudian Fe reduksi mengikat ATP dan mereduksi protein molibden besi yang memberikan elektron pada N2 sehingga menghasilkan NH=NH. Pada dua daur berikutnya prosesi ini (masing-masing membutuhkan elektron yang disumbangkan oleh ferredoksin) NH=NH direduksi menjadi H2N-NH2 dan selanjutnya direduksi menjadi NH3 tergantung pada jenis mikrobanya, ferredoksin reduksi yang memasok elektron untuk proses ini diperoleh melalui fotosintesis, respirasi atau fermentasi.

22

Hamzah (2013) menambahkan bahwa produk akhir dari proses pengikatan nitrogen adalah Amoniak (NH3) dan air. Enzim nitrogenase akan hancur ketika kontak dengan oksigen. Oleh karena itu, proses pengikatan nitrogen hanya terjadi pada kondisi anaerob (tanpa oksigen) atau oksigen yang dinetralkan dengan bahan kimia lain seperti Leghemoglobin.

2.5. Pupuk CuSO4

Tembaga (Cu) diserap dalam bentuk ion Cu++ dan mungkin dapat diserap dalam bentuk senyawa kompleks organik,mislnya Cu-EDTA (Cu-ethilen diamine tetra acetate acid) dan Cu-dtpa (Cu- diethilen triamine penta acetate acid). Dalam getah tanaman, baik dalam xylem maupun floem, hampir semua Cu membentuk kompleks senyawa dengan asam amino. Cu dalam akar tanaman dan dalam xylem > 99% dalam bentuk kompleks. Tanaman yang terkenal respon terhadap Cu adalah kentang dan jagung (Romarkam dan Nasih, 2002).

Dalam tanah, Cu berbentuk senyawa dengan S, O, CO3 dan SiO4 misalnya

kalkosit (Cu2S), kovelite (CuS), kalkopirit (CuFeS2), borinit (Cu5FeS4), livigit

(Cu2AsS4), tetrahidrit [(Cu,Fe)12SO4S13)], kufirit (Cu2O), sinorit (CuO), malasit

[Cu2(OH)2CO3)], adirit [Cu3(OH)2(CO3)], bronosit [Cu4(OH)6SO4] Krauskopf

(1972) dalam Romarkam dan Nasih (2002).

Kebanyakan Cu terdapat dalam kloroplas (> 50%) dan diikat oleh palastosianin (Marschner, 1986). Senyawa ini mempunyai berat molekul sekitar 10.000 dan masing-maasing molekul mengandung satu atom Cu. Hara mikro Cu berpengaruh terhadap klorofil, karotenoid, plastokuinon, dan plastosianin (Romarkam dan Nasih, 2002).

23 Tabel 4.Pengaruh Cu terhadap pigmen Kloroplas

Perlakuan

Kadar Pigmen dalam Kloroplas (g/kg berat segar) Klorofil Karetonoid Plastokuinon Plastosianin

+ Cu - Cu 1310 980 248 156 106 57 5,16 2,08

Sumber: Marschner (1986) dalam Romarkam dan Nasih (2002)

Fungsi Cu adalah mengaktifkan enzim sitokrom-oksidase, askorbit-oksidase, asam butirat-fenolase, dan laktase. Cu juga berperan dalam metabolisme protein dn karbohidrat. Oleh karena itu, apabila tanaman kekurangan Cu sintesis protein terganggu, maka protein yang ada jadi larut. Cu merupakan kofaktor sintesis enzim dan juga berpengaruh pada RNA dan DNA. Dalam organ yang paling muda tempat sintesis paling aktif, kadar DNA rendah bila tanaman tersebut kahat Cu. Metabolisme karbohidrat juga terganggu bila tanaman kekurangan Cu. Pada jagung sering panicle dan tongkol tidak tumbuh. Pembungaan dan pembuahan sangat terganggu bila tanaman kekurangan Cu. Cu lebuh berperan terhadap perkembangan tanaman generatif jika dibandingkan dengan organ vegetatif. Bila ketersediaan Cu cukup, maka kadar Cu dalam benang sari dan ovarium cukup. Defisiensi menyebabkaan tepung sari tidak hidup karena kurang Cu (Romarkam dan Nasih, 2002).

Selain fungsi tersebut diatas, Cu berperanan terhdap fiksasi N secara simbiotis. Hampir seprti kekurangan K, kekuranga Cu menyebabkan tertimbunnya Fe dalam buku-buku terutama pada tanaman jagung dan ruas-ruasnya menjadi lebih pendek. Gejala kekurangan Cu pada jagung adalah warna daun muda kuning dan kerdil. Apabila tanaman berkembang terus, jaringan tanaman pada daun dan pinggir daun mati (Romarkam dan Nasih, 2002).

Penyusunan liginin dipengaruhi oleh kecukupan adanya Cu. Makin cukup Cu, maka tinggi kadar lignin dalam dinding sel. Bila defisiensi, maka perbandingan bahan dinding sel dibanding total bahan kering akan menurun. Demikian juga

24

fenol, misalnya asam fumarat yang merupakan salah satu prekursor lignin (Romarkam dan Nasih, 2002).

Selain defisiensi, tanaman sering mengalami toksisitas karena Cu berlebihan. Menurut Knezek dan Ellis (1980) dalam Romarkam dan Nasih (2002), toksisitas Cu terjadi bila kadar Cu dalam tanaman berkisar antara 20-30 ppm per berat tanaman, tergantung pda jenis tanamannya.akibat lain dari terjadinya toksisitas adalah sering terjadi defisiensi Fe.