RETORIKA VISUAL PADA PRAKTIK REPRESENTASI HANTU

SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS KOMUNITAS MUSIK UNDERGROUND

DI KOTA SURAKARTA

Tesis

Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Oleh

Albertus Rusputranto Ponco Anggoro 096322010

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang bernama Albertus Rusputranto Ponco Anggoro (NIM. 096322010), menyatakan bahwa tesis dengan judul: Retorika Visual pada Praktik Representasi Hantu sebagai Simbol Identitas Komunitas Musik Underground di Kota Surakarta ini merupakan hasil karya dan penelitian saya sendiri.

Di dalam tesis ini tidak terdapat karya peneliti lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain. Pemakaian, peminjaman/pengutipan dari karya peneliti lain di dalam tesis ini saya pergunakan hanya untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diacu secara tertulis dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 September 2013 Yang membuat pernyataan:

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Albertus Rusputranto Ponco Anggoro

NIM : 096322010

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Retorika Visual pada Praktik Representasi Hantu sebagai Simbol Identitas

Komunitas Musik Underground di Kota Surakarta

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 3 September 2013 Yang membuat pernyataan:

KATA PENGANTAR

Kisah hantu merupakan tema cerita yang sering saya jumpai ketika berbincang santai, ngelantur, bersama beberapa teman. Obrolan semacam ini terasa lebih menyenangkan, menggairahkan sekaligus mencekam saat diperbincangkan pada waktu malam semakin larut. Kisah-kisah yang membangkitkan sensasi kengerian ini begitu digemari. Terlepas percaya atau tidak dengan keberadaan hantu.

Sensasi kengerian merupakan sensasi tergelap manusia yang teramat kuat, yang membuat orang merinding atau bahkan sampai mungkug-mungkug serasa mau muntah. Sensasi-sensasi ini membangun kenikmatan keindahan yang lain, kenikmatan atas sensasi-sensasi kengerian. Estetika kengerian. Estetika inilah yang memungkinkan representasi hantu hadir sebagai simbol identitas komunitas musik underground aliran Black Metal di Surakarta; menghadirkan metafora kengerian sebagai kondensasi kekuatan visual simbol identitas mereka.

Tema tersebut saya usung dalam proyek penulisan tesis ini: Retorika Visual pada Praktik Representasi Hantu sebagai Simbol Identitas Komunitas

Musik Underground di Kota Surakarta. Sebuah latihan penelitian. Sebagai sebuah latihan tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya kekurangsempurnaan ini menjadi sebuah langkah penting bagi proses belajar saya.

saya. Dan sudah pasti saya tidak mungkin bisa menyelesaikan proyek penulisan tesis ini tanpa bantuan dari banyak pihak. Maka, mengawali tulisan ini saya merasa harus menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pertama-tama dan terutama saya sangat berterima kasih kepada Dr. St. Sunardi yang telah dengan sabar membimbing saya menyelesaikan penulisan tesis ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari selama proses pembimbingan. Jauh lebih dari sekedar menyelesaikan tulisan.

Terima kasih kepada romo Banar (Dr. G. Budi Subanar, S.J.) yang selalu membantu meneguhkan semangat saya untuk menyelesaikan proyek penulisan tesis dan memantapkan langkah saya untuk tidak “menyebarkan kebohongan”. Terima kasih kepada Prof. Dr. A. Supratiknya yang sudah bersedia membaca dan memberikan catatan-catatan pada tesis saya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pengajar di program studi Magister Ilmu Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta; pengalaman yang teramat sangat berharga bagi saya mendapat kesempatan belajar di lembaga ini, bertemu dengan para pengajar yang sangat inspiratif dan sangat membantu memperluas cakrawala pengetahuan saya. Dan terima kasih kepada lembaga tempat saya bekerja, Institut Seni Indonesia Surakarta, yang telah memberikan kesempatan saya menempuh studi lanjut.

semua. Terima kasih kepada Aji (Down for Life), mas Jlitheng Suparman, Muchus Budi Rahayu, Joko S. Gombloh dan K.H. Dian Nafi’ yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

Terima kasih kepada mbak Desy yang telah membantu mempermudah hal-hal teknis urusan administrasi, yang sebenarnya sederhana tapi terasa sangat rumit bagi beberapa orang, termasuk saya, kalau tidak ada yang membantu mernahke. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua teman mahasiswa IRB, terutama teman-teman seangkatan yang tidak pernah tidak menjadi sepotong senja yang membahagiakan. Leo, Elly, Lucy, Virus, Iwan, Abed, Anes, Vita, mbak Lulud, Probo, Agus dan Herlien adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan kemampuan untuk menjadikan apa-apa yang sulit menjadi semudah-mudahnya urusan.

saya miliki selama proses menulis tesis ini- sehat kembali setelah sebelumnya sempat membuat jantung berdebar-debar oleh aksi mogoknya.

Terima kasih kepada Yudha Rena Mahanani dan Jepun Rahpatani, istri dan anak tercinta, yang telah dengan sangat sabar menemani dan, untuk beberapa waktu, rela “dimadu” dengan tesis ini. Maafkan kalau kalian terpaksa harus ikut-ikutan prihatin. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga cinta. Cinta tuh, konon katanya, susah senang ditanggung bersama.

Dan tentunya masih banyak lagi handai taulan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sudah saya repoti dan banyak membantu selama proses penulisan tesis. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Lemah teles; Gusti Allah sing mbales. Akhir kata, saya persembahkan tesis ini kepada khalayak pembaca. Semoga karya yang masih jauh dari sempurna ini berguna untuk menambah pengetahuan kita bersama.

ABSTRAK

Makam dan Bandoso adalah nama dua kelompok dari komunitas musik Black Metal yang ada di kota Surakarta, yang sampai sekarang masih menunjukkan eksistensinya di dunia musik underground. Dua kelompok ini mensintesakan representasi hantu, ikon-ikon Jawa tradisional dan simbol identitas komunitas musik Black Metal sebagai kondensasi kekuatan (metafora) simbol visual identitas mereka. Sintesa ini terasa janggal dan membangkitkan sensasi kengerian, namun justru inilah kekuatannya: retorika simbol identitas Makam dan Bandoso. Kedua kelompok musik Black Metal ini menjadikan apa-apa yang mengerikan, menjijikkan, sebagai estetika simbol identitas mereka. Estetika yang dibangun oleh metafora-metafora dari sensasi-sensasi kengerian. Estetika kengerian. Analisa retorik dilakukan untuk mengetahui kekuatan simbol identitas dan pengalaman estetik Makam dan Bandoso. Dari analisa ini akhirnya tidak hanya dapat diketahui kekuatan retorik simbol identitas dan estetika kengerian Makam dan Bandoso tetapi juga bagaimana estetika kengerian ini menandai kebangkitan postradisionalisme.

ABSTRACT

Makam and Bandoso are the titles of two musical groups of Black Metal community in Surakarta, who still show their existence. These groups synthesise ghosts representation, traditional javanese icons, and Black Metal music community’s identity symbol as power condensation (metaphor) of their identity’s visual symbol. This synthesis seems odd and raises horrifying sensation, but exactly this is the strength point: symbolic rhetorics of Makam and Bandoso’s identities. These groups made everything which is horrified and disgusting as their aesthetics symbol of their identities. Aesthetics which are constructed by metaphors of disgusting sensations. Aesthetics of disgust. Rhetorics analysis is made in order to understand the power of symbolic identity and aesthetics experience of Makam and Bandoso. Finally, from this analysis, the rhetorics power of identity’s symbol and disgusting aesthetics of Makam and Bandoso are detected. Then, this analysis is also to know how disgusting aesthetics signifies the raise of post-traditionalism.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ... i

LEMBAR PERSETUJUAN ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ... v

KATA PENGANTAR ... vi

ABSTRAK ... x

ABSTRACT …... .. ... xi

DAFTAR ISI ... xii

BAB I Pendahuluan ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 7

C. Tujuan Penelitian ... 8

D. Pentingnya Penelitian ... 9

E. Tinjauan Pustaka ... 9

G. Metode Penelitian ... 22

H. Skema Penulisan ... 23

BAB II Black Metal yang Tersisa di Surakarta ... 24

A. Gelombang Kemunculan Aliran Musik Black Metal ... 25

B. Komunitas Black Metal di Indonesia ... 32

C. Komunitas Black Metal di Surakarta ... 39

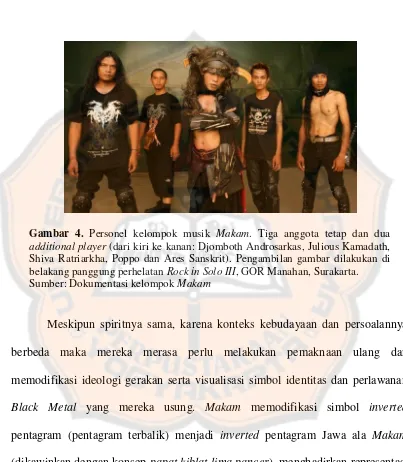

1. Makam: Black Metal sebagai Kedjawen Pagan Front ... 46

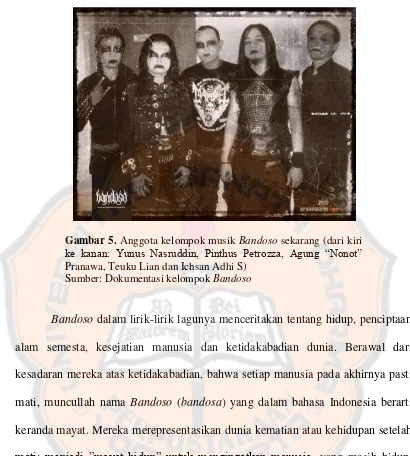

2. Bandoso: Black Metal di Atas Panggung... 52

BAB III Simbol Identitas Makam dan Bandoso ... 57

A. Membaca Visualitas Makam dan Bandoso ... 57

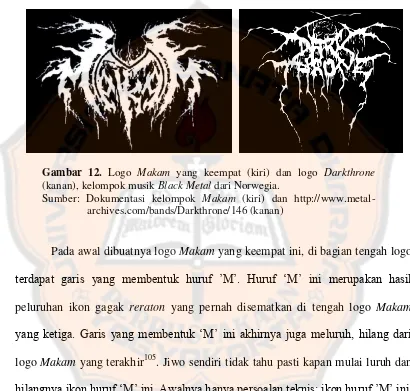

1. Makam a. Representasi Kekuatan Alam pada Logo Makam ... 58

b. Artwork“Kedjawen” pada Produk Merchandise ... 71

c. Fesyen Panggung ... 84

d. Imaji Fotografi ... 94

2. Bandoso a. Aplikasi Artwork Visual pada Merchandise dan Logo Bandoso ... 99

3. Rangkuman: Menjadi Subkultur dan Bagian

dari Kebudayaan Populer ... 115

B. Visualitas yang Menggelisahkan ... 124

1. Tengkorak Bandoso ... 124

2. Shiva Ratriarkha... 127

3. Pe-Makam-an Banaspati ... 129

BAB IV Estetika Kengerian ... 133

A. Sensasi Kengerian dalam Metafora ... 134

B. Metafora Kengerian pada Simbol Identitas Makam dan Bandoso ... 138

1. Retorika Nama ... 138

2. Fesyen Panggung yang Mengerikan ... 145

3. Banaspati: Metafora Kengerian sebagai Ide ... 149

4. Kerapian yang Mengerikan ... 153

5. Estetika Kengerian sebagai Kebangkitan Postradisionalisme ... 157

BAB V Penutup ... 162

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat berkebudayaan Jawa mempunyai sejarah panjang praktik representasi hantu dalam folklor mereka. Sampai sekarang cerita-cerita hantu masih menjadi salah satu dongeng favorit, yang seringkali hadir dalam obrolan-obrolan santai menjelang atau sepanjang malam. Ada yang tidak mempercayai keberadaannya, namun bukan berarti tidak menyukai pengisahannya.

Cerita-cerita itu beredar lebih banyak daripada yang benar-benar diterima sebagai pengalaman pribadi, tetapi hal itu memang lazim terjadi. Cerita yang beredar itu mungkin saja melebih-lebihkan, tetapi itu kurang penting dibandingkan dengan kenyataan bahwa cerita-cerita itu ditanggapi secara serius.1 Representasi hantu dalam folklor masyarakat Jawa selain hadir dan tersebar lewat dongeng yang dituturkan di ruang-ruang domestik juga terkemas dalam media seni tradisi kelisanan. Di antaranya, yang sampai sekarang masih banyak ditemui, adalah pada pergelaran wayang kulit. Dalam permainan wayang kulit, pada adegan dan kisah tertentu, tidak jarang dalang memunculkan boneka wayang setanan. Menurut Ki Jlitheng Suparman2, wayang setanan adalah representasi dari

1 Lihat, Stange, Dr. Paul. 1998. Politik Perhatian: Rasa Dalam Kebudayaan Jawa. Tr. Tim LKiS.

Yogyakarta: LKiS. h.37.

2

berbagai jenis hantu yang ada di Jawa3. Konon seperti itulah wujud hantu yang ada dan pernah dijumpai oleh masyarakat Jawa. Masing-masing dinamai sesuai

dengan nama jenis hantu yang ”sebenarnya”, misalnya: théthék (jrangkong), banaspati, ntok nthing, wewe dan hantu pocong.

Selain dikisahkan dalam seni pertunjukan (tradisi kelisanan), representasi hantu juga hadir dalam seni rupa, di antaranya representasi hantu-hantu pesugihan pada karya-karya lukis tradisional Citro Waluyo dan berbagai jenis hantu pada panel-panelgambar umbul seri hantu4. Sholehpati (Achmad Sholeh), yang sempat populer lewat program siaran televisi yang berjudul Para Pemburu Hantu dan Mister Tukul Jalan-Jalan, bahkan menerbitkan buku (katalog) lukisan-lukisan karyanya yang konon merepresentasikan wujud hantu yang dilihatnya secara

3 Wayang setanan bermacam-macam dan imajinatif bentuknya; ada yang lehernya terlalu panjang,

ada yang kepalanya terlalu besar, ada yang berbadan gemuk dengan kepala yang terlalu kecil, ada yang posisi badannya selalu terbalik dengan rambut api yang menyala, ada yang hidungnya seperti buah terung, ada yang penisnya terlalu besar, ada yang payudaranya memanjang menjuntai sampai pinggul dan masih banyak ragam lagi. Biasanya dalang memainkannya dengan membayangkan, meniru, manusia yang mempunyai anatomi seperti itu. Misalnya wayang setanan yang berhidung seperti terung, biasanya suaranya dibuat bindeng, sengau, seperti orang yang mempunyai anatomi hidung serupa dengan citraan hantu tersebut. Permainan dalang membuat penonton tertawa.

4

gaib5. Di antara lukisan-lukisan tersebut ada beberapa lukisan yang merepresentasikan jenis-jenis hantu yang dikenal dalam folklor masyarakat Jawa.

Representasi hantu dalam folklor kebudayaan Jawa sampai sekarang ternyata masih sering dihadirkan. Selain dalam tradisi kelisanan dan karya seni rupa, representasi hantu juga muncul pada film layar lebar, beberapa program televisi (misalnya: sinetron, reality show, iklan dan pemberitaan), karya sastra dan, yang pernah marak, sandiwara radio. Representasi hantu ternyata juga mewarnai simbol identitas komunitas anak muda urban di beberapa kota di Jawa, di antaranya kelompok-kelompok musik underground, ekstrim metal, yang berkiblat pada aliran musik Black Metal.

Di Surakarta, salah satu kota besar di Jawa Tengah yang sebagian besar penduduknya berkebudayaan Jawa dan sekaligus urban, komunitas musik underground bertumbuh. Kelompok-kelompok musik underground yang bermunculan di Surakarta beraliran Metal Core, Hard Core, Grind Core, Death Metal, Gothik Metal, Black Metal, dan beberapa kelompok yang mengklaim, bentuk musiknya, sebagai kombinasi di antara dua atau lebih aliran musik ekstrim metal. Komunitas Black Metal, di Surakarta, merupakan komunitas musik underground yang relatif sedikit jumlah anggotanya. Di antara puluhan kelompok musik underground (dari berbagai aliran) di Surakarta, hanya ada dua kelompok musik Black Metal yang sampai sekarang terjaga eksistensinya: Makam dan Bandoso.

5 Lihat, Sholehpati. 2011. 666 Penampakan Makhluk Gaib Paling Heboh di Indonesia. Jakarta:

Simbol identitas yang digunakan komunitas Black Metal di Surakarta umumnya berasal dari simbol-simbol antikrist (antichrist) tradisi kristen Eropa (karakter huruf yang dipilih untuk menuliskan nama kelompok mereka, simbol pentagram terbalik, tengkorak kepala kambing, angka ‟666‟, salib terbalik, representasi setan dan lain-lain), representasi hantu, ikon-ikon Jawa tradisional dan simbol identitas kebudayaan kuno bangsa-bangsa Skandinavia (pagan). Komunitas ini hampir tidak pernah membuat ajang pentas musik yang khusus bagi kalangan sendiri. Mereka biasanya tampil dalam ajang pentas bersama, bergabung dengan komunitas musik underground yang lain. Dalam perhelatan-perhelatan semacam ini tidak sulit membedakan antara metalheads yang Black Metal dengan yang lainnya, baik kelompok yang tampil di atas panggung maupun penontonnya. Fesyen, aksi panggung dan berbagai produk ikonik yang mereka kenakan menjadi ciri pembeda yang paling kentara.

Pada dekade tahun 1990an Black Metal di Surakarta pernah mengalami era kejayaannya. Namun sekarang aliran musik ini, di Surakarta, tidak banyak lagi peminatnya. Alasan ketidakpopuleran aliran musik Black Metal ini, menurut Aji6, di antaranya karena teknik permainan musik kelompok-kelompok pengusungnya oleh publik musik underground dianggap terlalu sederhana (tidak ada perkembangan teknik sejak era kejayaannya, mandeg) dibandingkan dengan beberapa kelompok underground lain yang muncul belakangan. Bahkan ada yang dengan nada sinis menganggap kelompok musik Black Metal sebenarnya tidak

6 Vokalis kelompok musik Down for Life. Wawancara di kantor biro advertising tempatnya

bisa main musik, hanya asal bising. Selain itu simbol yang digunakan, fesyen dan aksi panggung mereka dianggap ketinggalan jaman dibandingkan dengan kelompok-kelompok musik underground yang lain. Meskipun begitu, beberapa praktisi musik ini cukup dihormati oleh praktisi musik underground lainnya. Jiwo dan Julious (Makam) di antaranya; selain dianggap sebagai senior7 bagi komunitas underground di Surakarta, keduanya dihormati karena sikap dan kecintaan mereka terhadap Black Metal.

Tidak banyak kelompok musik underground di Surakarta yang, menurut Aji, benar-benar menjadi kelompok yang ideologis. Lebih banyak yang hanya mendudukkan musik underground sebagai sekedar aliran musik belaka; menjadi underground hanya saat beraksi di atas panggung. Di lingkungan komunitas musik underground di Surakarta Bandoso salah satu kelompok yang menerima anggapan ini. Menurut pengakuan Ichsan dan Nonot8, Bandoso cenderung mendudukkan Black Metal sebagai sekedar aliran musik dan aksi panggung belaka.

Bandoso memilih aliran musik Black Metal ini karena merasa senang dan cocok dengan warna musiknya saja, dan menggunakan musik aliran ini untuk menyerukan tentang kebaikan hidup manusia. Seruan-seruan tersebut tersurat dalam syair-syair lagu mereka. Bandoso mendakwahkan kesejatian manusia, sangkan paraning dumadi9, dari sudut pandang yang lain; mendakwahkan

7 Mereka termasuk metalheads angkatan pertama komunitas underground di Surakarta.

8 Keduanya adalah anggota Bandoso. Wawancara pada tanggal 27 Maret 2012 di Kedai Grek, Jl.

Srikaya 13 Karangasem, Surakarta. Basecamp kelompok ini.

9Nonot dan Ichsan menggunakan istilah ”mendakwahkan” dan ungkapan ”sangkan paraning

seruan kemanusiaan lewat musik Black Metal dan representasi dunia kematian. Itulah mengapa mereka menamakan kelompoknya Bandoso, keranda mayat. Bandoso merepresentasikan mayat atau hantu (mayat hidup) yang berseru dari dunia kematian untuk mengingatkan manusia agar menjalani hidup dengan baik.

Berbeda dengan Bandoso, Jiwo meyakini Black Metal sebagai jalan hidupnya. Makam bagi anggota-anggotanya, menurut Jiwo, bukan hanya sekedar kelompok musik belaka. Dia mengklaim Makam sebagai Kedjawen Pagan Front: pelindung agar Kejawen tetap eksis.10 Melalui Black Metal mereka mencoba memperjuangkan kejawaan (identitas Jawa) yang –dalam anggapan mereka- terancam punah.

Jiwo mempelajari sejarah, simbol dan ideologi Black Metal. Dia dan kelompoknya tidak mau asal pakai simbol sebab, menurutnya, asal pakai simbol adalah langkah yang cethek, dangkal, dan hanya sekedar fesyen belaka. Black Metal bagi Makam bukan sekedar mode fesyen, karena itu mereka merasa perlu benar-benar mempelajari dan mendalami segala hal tentang Black Metal. Menurut Jiwo, menjadi ”darkness”11 kalau tidak memahami benar simbol dan ideologi Black Metal justru akan melukai diri sendiri.

Berbekal pengetahuan tentang Black Metal dan Kejawen, Makam mencoba mengawinkan ideologi simbol keduanya. Mereka tidak mengambil artinya mengingat hakikat hidup manusia: dari mana dan akan menuju kemana manusia hidup di dunia ini.

10 Wawancara dengan Jiwo pada tanggal 18 Februari 2012 di basecamp kelompok Makam yang

sekaligus distro, Kartel Black Dealer: Largest Indonesian Black Metal Merchandise Online Store, Jl. HOS Cokroaminoto 41 B Jagalan, Surakarta. Bertempat di depan komplek pemakaman umum Purwoloyo. Menurut pengakuan Jiwo, keberadaan Kartel di dekat pemakaman umum ini bukan disengaja. Kebetulan di lokasi inilah mereka dapat tempat kontrakan.

11 Kelompok Makam menyapa publik komunitas Black Metal, jaringannya, dengan istilah

mentah simbol dan ideologi Black Metal sebab, menurut Jiwo, tidak semuanya bisa diterapkan di lingkungan mereka (Jawa). Mereka mengawinkan simbol-simbol identitas Black Metal dengan representasi hantu dalam folklor masyarakat Jawa dan ikon-ikon Jawa tradisional sebagai upaya merevitalisasi kebudayaan Jawa yang mereka bayangkan terancam surut.

Paparan inilah yang mendorong saya meneliti kekuatan simbol identitas dan pengalaman estetik komunitas musik Black Metal di kota Surakarta. Alasan yang melatarbelakangi ketertarikan saya melakukan penelitian ini adalah: pertama, komunitas musik Black Metal di kota Surakarta ini mengawinkan simbol identitas (dan perlawanan) subkultur musik Black Metal dengan representasi hantu dari folklor kebudayaan Jawa dan ikon-ikon Jawa tradisional sebagai simbol identitas mereka, dan kedua, mereka menghadirkan simbol-simbol tersebut dalam berbagai produk ikonik dan fesyen panggung. Karena itulah maka saya arahkan tema penelitian ini pada bagaimana retorika visual pada praktik representasi hantu sebagai simbol identitas komunitas musik underground aliran Black Metal di kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana simbol identitas komunitas musik Black Metal yang mempunyai sejarah sosial, budaya dan sejarah simbolnya sendiri beradaptasi dengan folklor hantu yang dikenal oleh masyarakat kota Surakarta?

2. Mengapa representasi hantu digunakan sebagai simbol identitas komunitas musik Black Metal di Surakarta?

3. Kode-kode retorik seperti apa yang menjadi kekuatan simbol identitas komunitas musik Black Metal di Surakarta?

4. Bagaimana pengalaman estetik komunitas musik Black Metal di Surakarta dalam praktik penggunaan representasi hantu sebagai simbol identitas mereka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami beradaptasinya simbol identitas komunitas musik Black Metal dengan folklor hantu yang dikenal oleh masyarakat kota Surakarta.

2. Memahami alasan penggunaan representasi hantu sebagai simbol identitas komunitas musik Black Metal di Surakarta.

3. Mengungkap kekuatan retorik simbol identitas komunitas musik Black Metal di Surakarta.

D. Pentingnya Penelitian

Penelitian ini penting bagi pengembangan Kajian Ilmu Budaya dan Humaniora, khususnya di Indonesia, untuk menambah wacana studi tentang semiotika.

Bagi komunitas musik Black Metal di kota Surakarta, sebagai subjek yang diteliti, penelitian ini penting agar mereka dapat memahami retorika simbol identitas mereka, politik identitas yang terjadi serta pengalaman estetik yang dialami berkait dengan penggunaan representasi hantu dan ikon-ikon Jawa tradisional dalam berbagai simbol identitas mereka.

Penelitian ini penting bagi masyarakat kota Surakarta agar lebih memahami komunitas musik Black Metal di Surakarta sebagai bagian dari masyarakat dan stakeholder kota serta survivalitas folklor hantu dan simbol-simbol identitas Jawa tradisional dalam praktik representasinya yang sekarang.

Secara pribadi penelitian ini penting bagi saya untuk menambah pengetahuan tentang semiotika, khususnya retorika visual, sebagai bekal menjadi praktisi pendidikan (pengajar) seni rupa, bagian dari komunitas kesenian serta studi kebudayaan di Surakarta. Penelitian ini penting bagi saya sebagai bagian dari masyarakat yang berkebudayaan Jawa yang tinggal di kota Surakarta dan bergaul dengan komunitas musik underground yang ada di kota ini.

E. Tinjauan Pustaka

yang dimuat dalam media massa cetak maupun yang diunggah pada beberapa situs web di internet. Kebanyakan mengklaim apa yang ditulisnya sebagai kisah nyata, atau paling tidak didasarkan pada kisah nyata. Berbanding terbalik dengan kuantitas tulisan populer yang beredar di masyarakat, tulisan ilmiah (hasil penelitian ilmiah) yang mengusung tema representasi hantu tidak banyak dijumpai.

Clifford Geertz adalah salah seorang dari sedikit peneliti yang pernah meneliti dan menulis tentang representasi hantu di masyarakat Jawa meskipun tidak secara khusus mengusungnya sebagai tema penelitian12. Representasi hantu hanya menjadi salah satu bagian dari topik penelitiannya tentang agama sebagai sistem budaya. Pada salah satu bab dalam buku hasil penelitiannya Geertz memaparkan berbagai jenis makhluk halus yang dikenal dan dipercayai kemengadaannya oleh masyarakat Jawa. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, konon, ada yang berwujud seperti manusia utuh, manusia dengan banyak bekas luka, hingga sosok makhluk yang sangat mengerikan, seperti monster. Ada yang baik, ada yang suka membantu tapi ada juga yang gemar menakut-nakuti.

Ada tiga jenis pokok makhluk halus yang banyak direpresentasikan oleh masyarakat Jawa dalam tradisi tuturnya: memedi (tukang menakut-nakuti), lelembut (makhluk halus) dan tuyul, ditambah demit dan danyang. Memedi adalah istilah Jawa untuk jenis roh yang paling mudah untuk dipahami orang Barat, karena ia hampir tepat sama dengan apa yang dalam bahasa Inggris disebut spooks

12 Lihat, Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Tr. Aswab

(hantu)13. Memedi atau hantu menjadi simbol kekuatan yang jahat, simbol chaotic, penyebab kekacauan dalam tata kebudayaan manusia.

Senada dengan Geertz, Lucas Sasongko Triyoga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kekuatan adikodrati merupakan bagian dari sistem kepercayaan mereka dalam membudidayakan lingkungan hidup14. Demi kelangsungan hidup mereka harus menjaga keselarasan kosmos dengan cara mengembangkan sikap rukun dan hormat terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam dan alam adikodrati. Jadi manusia Jawa mengalami alam sebagai tempat di mana kesejahteraan hidupnya tergantung dari keberhasilannya dalam menyesuaikan dirinya dengan kekuatan-kekuatan gaib atau angker yang ada di sekelilingnya15.

Kekuatan adikodrati dipersonifikasikan sebagai kekuatan gaib makhluk halus atau roh leluhur. Berdasarkan konsep tersebut masyarakat Jawa, yang tinggal di lereng gunung Merapi, mengelompokkan makhluk halus dalam tiga golongan besar, yaitu roh leluhur, danyang dan lelembut. Roh leluhur adalah roh orang yang sudah meninggal. Seseorang yang meninggal, kalau semasa hidupnya berkelakuan baik, rohnya menjadi makhluk halus yang masuk ke dalam Karaton Merapi16 dan terus menjagai anak turunnya. Tetapi kalau seseorang meninggal sementara semasa hidupnya banyak berbuat kejahatan dan merugikan orang lain rohnya bakal melayang-layang tanpa tujuan. Roh-roh tersebut kemudian

13

Ibid. h.21.

14 Lihat, Triyoga, Lucas Sasongko. 1991. Manusia Jawa dan Gunung Merapi. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press.

15

Ibid. h.8.

16

menempel pada pohon, batu, sungai dan tempat-tempat lainnya. Roh-roh inilah yang disebut sebagai lelembut.

Masyarakat Jawa yang tinggal di lereng gunung Merapi tidak menempatkan lelembut dan memedi dalam pengelompokan yang berbeda. Lelembut acapkali medeni, menakut-nakuti, dengan menampakkan dirinya atau membuat suara-suara yang menakutkan sehingga disebut pula sebagai memedi17. Ada beberapa jenis lelembut atau memedi yang dikenal oleh masyarakat lereng gunung Merapi, di antaranya banaspati, jin, wewe, genderuwo, peri, jrangkong, buto, thethekan dan gundhul pringis. Jenis-jenis lelembut atau memedi inilah yang disebut sebagai hantu, di antara beberapa varian jenis hantu yang lain, yang direpresentasikan dalam folklor masyarakat Jawa tradisional18.

Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap hantu, menurut Geertz, bukanlah bagian dari suatu skema yang konsisten, sistematis dan terintegrasi, tetapi berupa serangkaian imaji-imaji yang berlainan, yang kongkrit dan spesifik; metafora-metafora visual yang terlepas satu sama lain yang memberi bentuk kepada berbagai pengalaman yang kabur, dan kalau tidak demikian tidak akan bisa dimengerti. Dunia makhluk halus adalah dunia sosial yang dirubah bentuknya secara simbolis, makhluk halus priyayi memerintah makhluk halus abangan, makhluk halus Cina membuka toko dan memeras penduduk asli, dan makhluk

17

Ibid. h.56.

18 Lihat, Danandjaja, James. 2002. Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng, dan lain lain. Jakarta:

halus santri melewatkan waktunya dengan sembahyang dan memikirkan cara-cara mempersulit mereka yang tak beriman19.

Hantu, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, direpresentasikan dalam folklor (tradisi tutur dan seni tradisi kelisanan) dan beberapa karya seni rupa tradisional di dalamnya (di antaranya pada boneka wayang setanan dan topeng tari). Namun seturut dengan perkembangan teknologi media dan hiburan, representasi hantu ini akhirnya juga hadir dalam berbagai media: tulisan, imaji juga audio visual atau film. Representasi hantu pada film layar lebar merupakan fenomena menarik dalam dunia perfilman Indonesia.

Suma Riella Rusdiarti dalam makalahnya yang berjudul Film Horor Indonesia: Dinamika Genre20 menyebutkan bahwa di antara berbagai variasi genre film layar lebar di Indonesia (drama, komedi, laga, dunia remaja hingga horor) film hororlah yang paling diminati, baik oleh produser sebagai pembuat film maupun penonton. Film horor di Indonesia kebanyakan bersubgenre horror of the Demonic (horor hantu). Film horor jenis ini menawarkan tema tentang dunia (manusia) yang menderita karena kekuatan hantu (atau setan) menguasai dunia dan mengancam kehidupan umat manusia.

Representasi hantu dalam film horor ini disukai (oleh pembuat maupun penontonnya) selain karena folklor yang merepresentasikan hantu masih sangat dekat dengan masyarakat juga karena pengalaman perjumpaan dengan hantu merupakan pengalaman substantif yang tidak setiap orang mengalaminya;

19 Lihat, Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Tr. Aswab

Mahasin. Jakarta Pusat: PT Dunia Pustaka Jaya. h.36.

20 Lihat, Film Horor Indonesia: Dinamika Genre pada

menonton film horor menjadi sarana konfirmasi atas pengalaman yang mistik atau yang supranatural. Menonton film horor memunculkan kenikmatan paradoksal.

Kenikmatan paradoksal mengandaikan adanya kebutuhan yang tak terpisahkan akan “kenikmatan yang menyenangkan” dan “kenikmatan yang

menyakitkan atau menyiksa”. Para penonton datang ke gedung bioskop dengan kesadaran untuk mendapatkan pengalaman menakutkan, mengerikan, atau menjijikkan yang dalam realitas sehari-hari justru mereka hindari.21 Film horor di Indonesia menurut Veronika Kusumaryati, dalam makalahnya yang berjudul Hantu-Hantu dalam Film Horor di Indonesia22, merupakan metafora tentang masa lalu yang menyakitkan, menakutkan, dendam atau traumatik; menjadi tempat bagi hal-hal yang tabu, terlarang, berbahaya, menjijikkan atau pun menakutkan; menjadi situs perayaan hal-hal yang selama ini ditindas. Representasi hantu dalam film horor menjadi situs kontestasi ideologi antara yang dominan dan yang marjinal, yang modern dan tradisional, antara yang patriarkal maupun subversif yang saling berjuang mendapatkan tempat.

Dari tinjauan pustaka ini dapat dilihat bagaimana representasi hantu yang

bersumber dari folklor mempunyai daya ungkap yang kuat, baik sebagai bagian

dari sistem kepercayaan masyarakat Jawa maupun sebagai komoditi hiburan

(dalam tradisi kelisanan hingga film layar lebar). Representasi hantu ini

membangkitkan sensasi kengerian sekaligus juga kesakralan. Menakutkan

sekaligus menyenangkan. Dialektika inilah yang membuat representasi hantu

21

Ibid.

22 Lihat, Hantu-Hantu dalam Film Horor di Indonesia pada

sangat diminati. Tidak sedikit yang bahkan tergila-gila dengan kenikmatan

sensasi-sensasi kengeriannya.

Praktik merepresentasikan hantu (folklor) sekarang ternyata tidak berhenti

pada tradisi tutur (tradisi kelisanan) dan film layar lebar saja. Representasi hantu

sekarang bahkan hadir di tengah-tengah budaya anak muda urban, di antara tren

budaya populer, sebagai bagian dari simbol identitas mereka: sensasi kengerian

hantu digunakan sebagai kondensasi kekuatan simbol identitas komunitas musik

Black Metal. Fenomena ini sangat menarik dan khas tetapi kurang mendapat

perhatian dari para peneliti-pemerhati kebudayaan.

Selama ini belum ada penelitian yang mengusung tema representasi hantu

pada simbol identitas komunitas musik Black Metal di Indonesia. Belum ada,

apalagi, yang meneliti kekuatan retorik dan estetika simbol-simbol identitas

mereka; kondensasi kekuatan simbol identitas yang dibangun oleh sintesa antara

tradisi simbol identitas komunitas musik Black Metal dengan representasi hantu

dalam folklor masyarakat Jawa. Menggelisahkan. Untuk menjawab kegelisahan

inilah maka saya melakukan proyek penelitian ini: meneliti retorika visual pada

praktik representasi hantu sebagai simbol identitas komunitas musik Black Metal

di kota Surakarta.

F. Kerangka Teoritis

maupun sebagai simbol identitas komunitas. Representasi hantu ini adalah representasi konstruksionis23. Meskipun tidak menolak keberadaan dunia material pendekatan konstruksionis menyatakan bahwa bukan dunia material yang membawa makna. Sistem ini tidak hanya membentuk konsep-konsep atau representasi mental dari orang-orang atau objek material saja tetapi juga dari hal-hal yang abstrak dan tidak jelas (yang tidak bisa kita lihat, rasakan atau sentuh dengan cara yang sederhana), misalnya konsep tentang perang, kematian, persahabatan, dan percintaan. Kita juga bisa membentuk konsep dari hal-hal yang tidak pernah kita lihat, dan mungkin tidak akan bisa kita lihat, misalnya konsep tentang malaikat, setan, neraka, tuhan dan hantu.

Representasi hantu -dan ikon-ikon Jawa tradisional- ini oleh komunitas musik Black Metal di Surakarta dikawinkan, dalam estetika simbol identitas mereka, dengan tradisi simbol identitas komunitas Black Metal. Sintesa tersebut menjadi kondensasi kekuatan (metafora), konotator-konotator, yang membangun retorika simbol visual identitas mereka. Kondensasi kekuatan simbol identitas dan pengalaman estetik komunitas Black Metal ini bisa diketahui dengan mengkaji visual simbol-simbolnya menggunakan analisa retorik.

Retorika. Dalam semiotika konotasi Barthesian ada dua jenis pesan ikonik yang dikelompokkan oleh Roland Barthes: pesan literal (denotasi) dan pesan simbolik (konotasi). Pesan ikonik yang tak terkodekan (a non-coded iconic message) masuk dalam katagori pesan literal, sedangkan pesan ikonik yang

23 Lihat, Hall, Stuart (ed.). 2003. Representation: Cultural Representations and Signifiying

terkodekan (a coded iconic message) merupakan pesan simbolik.24 Pesan ikonik yang tak terkodekan ini adalah pesan denotatif, analogon dari realitas yang sesungguhnya, yang disampaikan oleh imaji secara keseluruhan dan sampai kepada kita tanpa melalui penafsiran. Kita langsung mengakuinya sebagai kenyataan. Sedangkan pesan ikonik yang terkodekan adalah pesan konotatif yang dihasilkan oleh berbagai satuan tanda ikonik dalam imaji, yang membutuhkan

”pengetahuan” yang sudah kita pelajari untuk bisa menangkap petanda pesan -pesannya. Kedua pesan ini dibedakan namun tidak dipisahkan.25

Dalam imaji denotatif ternyata juga terdapat pesan konotasi. Paradoks. Pesan konotasi ini ada pada proses produksi imajinya dan atau ketika imaji tersebut diapresiasi oleh khalayak dengan menggunakan kode-kode mereka. Sementara dalam hubungannya dengan pesan simbolik imaji denotatif berfungsi menaturalisasi bangunan sistemik pesan konotasi. Konotasi merupakan satu-satunya sistem yang hanya dapat didefinisikan secara paradigmatis; sementara denotasi ikonik merupakan satu-satunya sintagma yang menghubungkan unit-unit tak bersistem: konotator-konotator yang awalnya diskontinyu menjadi terkoneksi,

teraktualisasi, ‟terkatakan‟ melalui sintagma denotasi26. Kalau sebuah imaji dapat memberikan makna konotasi, imaji itu harus mempunyai denotasi27. Konotasi merupakan sistem ganda yang menjadikan sistem penandaan tingkat pertama

24 Lihat, Barthes, Roland. 2010. Imaji/Musik/Teks. Tr. Agustinus Hartono. Yogyakarta: Jalasutra.

hh.19-40.

25 Lihat, Sunardi, St. 2002. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Kanal. hh.160-162.

26 Lihat, Barthes, Roland. 2010. Imaji/Musik/Teks. Tr. Agustinus Hartono. Yogyakarta: Jalasutra.

h.40.

(denotasi) sebagai penandanya. Penyatuan penanda-penanda konotasi membentuk konotator, dan dari sekumpulan konotator inilah retorika dibangun.

Semiotika konotasi yang menggunakan pendekatan struktural ini kemudian dikembangkan lagi oleh Barthes. Dikoreksinya dengan menengok

kembali pada pendekatan ”fenomenologis” yang disebutnya fenomenologi sinis28 . Dalam sistem konotasi ini Barthes memperkenalkan studium dan punctum, dua pendekatan yang digunakan untuk mengapresiasi fenomena visual: perjalanan dari membaca hingga merefleksikannya.

Visual adalah bahasa yang mempunyai sistem bahasanya sendiri. Pengalaman mengapresiasi fenomena ini mengantarkan kita untuk melihatnya secara rinci; memisahkan unsur-unsur, a series of discontinuous signs, dari keseluruhan visual. Di sini pendekatan studium membantu kita untuk, berdasarkan ketertarikan kita, menentukan kode-kode pada objek visual. Ketertarikan inilah yang memancangkan kita pada satuan-satuan tertentu dan kemudian membantu

kita menghubungkan serta ”mengkalimatkan” satuan-satuan tersebut.29 Ketertarikan yang membangkitkan rasa suka tapi tidak sampai jatuh cinta. It is studium, which doesn’t mean, at least not immediately, ”study,” but application to thing, taste for someone, a kind of general, enthusiastic commitment, of course,

but without special acuity30.

Dari pengalaman Barthes ada, sedikitnya, lima alasan yang membuat kita menyukai realitas visual tertentu (fenomena visual di masyarakat), di antaranya

28

Ibid. h.159.

29

Ibid. hh.167-169.

30 Lihat, Barthes, Roland. 2000. Camera Lucida. Tr. Richard Howard. London: Vintage Books.

karena visual tersebut memberi informasi (to inform), menunjuk (to signify), melukiskan (to paint), mengejutkan (to surprise) dan membangkitkan gairah (to waken desire). Ketertarikan kita terhadap hal-hal tersebut menjawab kebutuhan jamak-lumrah, kewajaran (cultural), kita sebagai bagian dari masyarakat (polis). Studium sebagai cultural atau polite interests menjadi ukuran komitmen dan keterlibatan kita pada jaman ini31. Polite desire yang muncul dari unconcerned desire32

.

Berhadapan dengan realitas visual tertentu, dalam konsep studium, tidak bisa tidak kita diuji untuk mengetahui, memahami, maksud kreatornya. The

studium is a kind of education (knowledge and civility, ”politeness”) which allows

me to discover the Operator, to experience the intentions which establish and

animate his practises, but to experience them ”in reverse,” according to my will

as a Spectator33. Hubungan antara apresian dan objek visual, yang diapresiasi, akhirnya hanya sebatas hubungan antara produsen dan konsumen; unconcerned desire.34

Dari paparan di atas kita bisa tahu bahwa studium pada akhirnya selalu terkodekan. Dan punctum yang merusaknya35. Punctum adalah saat kita terpaku pada satu atau dua titik, dalam suatu objek visual, yang memikat hati. Kita mengonsentrasikan perhatian kita pada hal-hal yang barangkali tidak menonjol

31 Lihat, Sunardi, St. 2002. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Kanal. h.193. 32

Ibid. h.195.

33 Lihat, Barthes, Roland. 2000. Camera Lucida. Tr. Richard Howard. London: Vintage Books.

h.28.

34 Lihat, Sunardi, St. 2002. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Kanal. h.195.

35 Lihat, Barthes, Roland. 2000. Camera Lucida. Tr. Richard Howard. London: Vintage Books.

namun bisa membangkitkan desire atau mourning yang mendalam36. Detail-detail bisu (partial) yang sebenarnya tidak dimaksudkan menjadi fokus perhatian, dan atau yang sebenarnya justru merupakan kecacatan (atau noda) yang tidak disengaja; yang tidak terkodekan (unintentional), liar, namun memberikan napas hidup keseluruhan objek visualnya.37

Punctum memunculkan dorongan kuat (desire) untuk menemukan keapaan realitas visual yang bersitatap dengan saya. Dorongan yang bukan lagi unconcerned desire tetapi desire yang menyentuh eksistensi dan moral. Punctum membuat kita tidak hanya shock tetapi, terlebih lagi, trauma! Trauma yang muncul karena rasa khawatir, jangan-jangan apa yang saya lihat ini hanyalah ilusi.38 Tetapi apakah yang saya lihat ini memang bukan ilusi?

Objek visual yang bersitatap dengan saya membuat saya tidak hanya berhadapan dengannya tetapi berada di dalamnya. Membangun imajinasi bersama berdasarkan prinsip likeness, kekuatan proyektif dari intensionalitas afektif kita. Punctum membuat kita tidak lagi bergantung pada imajinasi yang sudah mapan, yang dibangun oleh kode-kode atau ide-ide yang sudah dipelajari, tetapi memulai imajinasi baru dari realitas visual yang nyata: imajiner. Bukan ilusi.39

Punctum membebaskan visual dari budayanya, dari kode-kode yang menempatkannya dalam struktur. Punctum adalah pengalaman kesendirian yang membuat orang tidak bisa mengatakan apa yang dilihatnya; saat saya harus

memberi nama dengan sebutan saya sendiri40. The punctum should be revealed only after the fact41

. Punctum membuat orang mengalami satori: melihat aura, kekuatan, yang terpancar dari realitas visual yang disaksikannya42. Punctum adalah jantung retorika!

Selain menggunakan retorika sebagai pisau bedah, untuk mengetahui kekuatan simbol identitas komunitas musik Black Metal di Surakarta, penelitian ini juga menggunakan konsep estetika kengerian sebagai pintu masuk untuk memahami pengalaman estetik mereka. Estetika kengerian ini saya adaptasi dari konsep estetika kejijikan (disgust) yang dikembangkan oleh Menninghaus43. Dalam konsep estetika ini keindahan ternyata tidak hanya dibangun oleh apa-apa saja yang indah melainkan juga yang bahkan berlawanan dengan yang secara umum dianggap sebagai keindahan. Perpaduan berbagai sensasi, mixed sensation, inilah yang memungkinkan munculnya kenikmatan atas sensasi kengerian. Kant menyebutnya sebagai kenikmatan keindahan yang lain, yang sublim44.

Sensasi kengerian adalah the strong sensation45, sensasi yang teramat sangat kuat, yang membuat orang merinding, gemetaran bahkan bisa jadi sampai muntah dikarenakannya. Sensasi kengerian ini masuk ranah seni dalam bentuk

metafora. Metafora kengerian yang masih tetap ”berbahaya” sebab dibentuk oleh tiruan-tiruan artistik dan atau metonimi-metonimi sensasi kengerian.

40

Ibid. h.197.

41 Lihat, Barthes, Roland. 2000. Camera Lucida. Tr. Richard Howard. London: Vintage Books.

h.53.

42 Lihat, Sunardi, St. 2002. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Kanal. h.203.

43 Lihat, Menninghaus, Winfried. 2003. Disgust: The Theory and History of a Strong Sensation.

Tr.Howard Eiland dan Joel Golb. Albany: State University of New York Press.

44

Ibid. h.45.

45

metafora inilah yang membentuk esetetika simbol identitas komunitas Black Metal di Surakarta: estetika kengerian.

G. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode Analisa Retorik.

Sumber data primernya adalah berbagai signifikasi visual yang digunakan sebagai simbol identitas Makam dan Bandoso, dua kelompok musik underground beraliran Black Metal yang ada di kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumentasi produk-produk visual (ikonik dan fesyen performance) yang dijadikan simbol identitas Makam dan Bandoso serta melakukan wawancara dengan anggota kedua kelompok tersebut.

dicocokkan kode-kode pembacaannya (antara yang membaca dengan objek yang dibaca) dipilih beberapa titik yang dirasa paling menarik, paling menggemaskan. Beberapa titik tersebut kemudian, dengan menggunakan konsep punctum, direfleksikan. Beranjak dari punctum inilah analisa retorik dilakukan. Analisa retorik dari data-data yang sudah direfleksikan ini dilakukan untuk menemukan kondensasi kekuatan dan estetika simbol identitas Makam dan Bandoso.

H. Skema Penulisan

Tulisan hasil penelitian retorika visual pada praktik representasi hantu sebagai simbol identitas komunitas musik underground di Surakarta ini disusun dalam lima bab.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan metode penelitian.

Bab dua berisi sejarah komunitas musik Black Metal hingga kemunculan dan kemengadaan komunitas musik ekstrim metal ini di Surakarta.

Bab tiga berisi paparan data visual simbol identitas Makam dan Bandoso yang didekati dengan menggunakan konsep studium dan punctum.

Bab empat berisi analisa retorik kondensasi kekuatan dan estetika simbol identitas Makam dan Bandoso.

BAB II

Black Metal yang Tersisa di Surakarta

Bab II berisi sejarah kemunculan aliran musik underground yang disebut Black Metal: perkembangannya, kemunculan kelompok-kelompok musik aliran ini di berbagai negara, masuknya ke Indonesia hingga digemarinya aliran musik ini oleh anak-anak muda (metalheads) di kota Surakarta. Pada paruh dekade tahun 1990an, meskipun kurang dilihat dalam peta perkembangan Black Metal di Indonesia, musik ekstrim metal ini pernah marak di Surakarta.

Merebaknya aliran musik ini di beberapa kota besar di Jawa-Bali sempat memunculkan reaksi kecemasan dari berbagai kalangan, di antaranya karena aliran musik ini dianggap sebagai bagian dari ritus pemujaan setan. Simbol-simbol visual anti kemapanan dan identitas Black Metal yang ”mencemaskan” ini pun mewarnai aksi panggung, fesyen dan produk-produk ikonik komunitas Black Metal di Surakarta.

A. Gelombang Kemunculan Aliran Musik Black Metal46

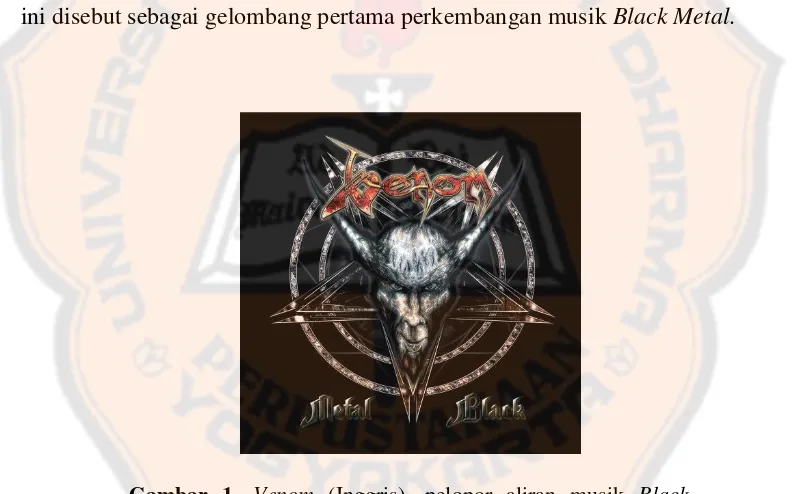

Black Metal awalnya adalah nama judul album yang dirilis oleh kelompok musik new wave of British heavy metal yang bernama Venom pada tahun 1982. Kelompok musik yang berasal dari Inggris inilah yang kemudian dikenal sebagai pelopor dan yang memberikan konsep awal aliran musik Black Metal, ekstrim metal yang mempunyai karakter suara kasar, teknik vokal shrieking (jerit) dengan tema-tema lagu dan aksi panggung yang mistis, paganis dan horor47. Sejarah awal kemunculan istilah Black Metal dan pergerakan mula-mula musik underground ini disebut sebagai gelombang pertama perkembangan musik Black Metal.

Gambar 1. Venom (Inggris), pelopor aliran musik Black

Metal; istilah Black Metal berawal dari salah satu judul album kelompok ini.

Sumber: http://dimasdpi.blog/detik.com

46 Sub bab ini disusun bersumber dari beberapa situs di internet: Sejarah Black Metal di

http://metalisir.forumotion.net/t9-black-metal, Modern Black Metal di www.supri-online.com/category/artikel/page/2/, Bathory (Sweden) di

http://www.indowebster.web.id/showthread, Darkthrone di http://up3x.net/darkthrone, Black Metal di http://gilangmrbean.blogspot.com/2011/04/black-metal.html dan Sejarah Singkat “Black Metal” di http://www.myspace.com/eep666/blog/436452227

Selain Venom di Inggris, beberapa kelompok yang dianggap sebagai penancap fondasi aliran musik Black Metal di antaranya adalah Bathory dari Swedia, King Diamond atau Mercyful Fate dari Denmark, Celtic Frost atau Hellhammer dari Swiss dan Death SS dari Italia. Bathory, dalam album musiknya yang juga berjudul Bathory (1984), dianggap menegaskan aliran Black Metal lewat lagu-lagunya yang kental nuansa satanis. Menjawab kecurigaan orang atas keoriginalitasan musik mereka, Quorthon (Ace Thomas Forsberg), pendiri kelompok ini, menyatakan bahwa mereka baru mendengar lagu-lagu Venom setelah merilis Bathory, judul album mereka yang pertama48. Venom dan Bathory menjadi kiblat utama aliran musik Black Metal, bahkan setelah muncul gelombang kedua gerakan musik Black Metal dan gelombang Modern Black Metal.

Kelompok-kelompok tersebutlah yang menjiwai anak-anak muda Skandinavia membentuk gerakan Black Metal yang lebih ekstrim dengan mengambil spirit paganisme kebudayaan Viking, nenek moyang mereka, dan perlawanan terhadap kebudayaan Kristen yang dianggap bersalah meminggirkan agama lokal mereka. Dari spirit inilah muncul Black Metal gelombang kedua, yang dipelopori oleh Mayhem dan Darkthrone, keduanya dari Norwegia.

Darkthrone didirikan pada tahun 1987 oleh Fenriz (Gylve Nagell), Zephyrous (Ivar Enger) dan Anders Risberget. Semula kelompok ini bernama Black Death. Sejak peluncuran album Transilvanian Hunger (1994) kelompok ini hanya beranggotakan dua orang, Fenriz dan Nocturno Culto (Ted Skjellum). Pada

awalnya musik-musik Darkthone beraliran Death Metal, terlihat dari album rilisan pertama mereka yang berjudul Soulside Journey (meskipun ada beberapa unsur Black Metal dimasukkan dalam garapan musik mereka di album ini). Baru kemudian, dengan albumnya yang berjudul A Blaze in the Northern Sky (1992), Darkthrone beralih pada Black Metal. Darkthrone dengan lirik-lirik lagunya yang bertemakan paganisme, okultisme, setan, anti agama dan metal ini pada akhirnya bahkan dianggap sebagai salah satu pionir Black Metal.49

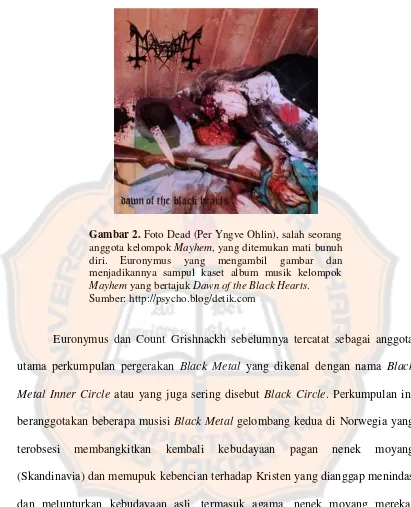

Mayhem adalah nama kelompok musik Black Metal yang menoreh banyak kontroversi di negara asalnya. Kelompok ini terbentuk pada tahun 1981 dan mengutip lagu Venom, yang berjudul Mayhem with Mercy, sebagai nama kelompok50. Kontroversi Mayhem tercatat dalam keterlibatan anggota kelompok ini pada beberapa aksi kekerasan, di antaranya aksi pembunuhan, pembakaran gereja, bunuh diri dan beberapa praktik kekerasan yang lain. Dead (Per Yngve Ohlin), anggota Mayhem, mati bunuh diri, memotong pergelangan tangan sendiri dan menembakkan senapan ke kepala (lihat Gambar 2), dan Euronymus (Øystein Aarseth) mati ditusuk pisau 23 kali oleh Count Grishnackh (Varg Qisling Larssøn Vikernes), satu-satunya anggota kelompok musik Burzum.

49 Lihat, Darkthrone http://up3x.net/darkthrone

Gambar 2. Foto Dead (Per Yngve Ohlin), salah seorang

anggota kelompok Mayhem, yang ditemukan mati bunuh

diri. Euronymus yang mengambil gambar dan menjadikannya sampul kaset album musik kelompok

Mayhem yang bertajuk Dawn of the Black Hearts. Sumber: http://psycho.blog/detik.com

Euronymus dan Count Grishnackh sebelumnya tercatat sebagai anggota utama perkumpulan pergerakan Black Metal yang dikenal dengan nama Black Metal Inner Circle atau yang juga sering disebut Black Circle. Perkumpulan ini beranggotakan beberapa musisi Black Metal gelombang kedua di Norwegia yang terobsesi membangkitkan kembali kebudayaan pagan nenek moyang (Skandinavia) dan memupuk kebencian terhadap Kristen yang dianggap menindas dan melunturkan kebudayaan asli, termasuk agama, nenek moyang mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol antikrist dan paganisme Skandinavian sebagai simbol identitas dan perlawanan mereka terhadap kebudayaan Kristen Eropa.

banyak melakukan tindak kejahatan, di antaranya pembunuhan dan pembakaran gereja. Count Grishnackh melakukan pembakaran gereja Åsane di Bergen, pembakaran gereja Skjold di Vindafjord, pembakaran kapel Holmenkollen di Oslo, berencana meledakkan katedral Nidaros, gereja paling penting di Norwegia, dan menyebabkan kematian seorang petugas pemadam kebakaran. Teror mereka terhadap komunitas Kristen tidak hanya dilakukan di Norwegia tetapi meluas hingga di negara-negara lain di semenanjung Skandinavia (Swedia, Finlandia dan Denmark).

Selepas munculnya gerakan Black Circle dan konflik sosial yang membenturkan komunitas Black Metal Norwegia dan komunitas Black Metal Finlandia, yang dikenal dengan istilah Dark War (1992-1993), muncul sorotan-sorotan negatif, di antaranya dari media massa, terhadap aliran musik ini. Publisitas negatif ini justru memicu munculnya kelompok-kelompok baru yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Kemunculan kelompok-kelompok baru ini menandai dimulainya gelombang Modern Black Metal (di antaranya mulai digunakannya efek-efek musik modern pada tiap track, misalnya penggunaan synthesizer atau efek-efek digital lainnya).

memukau dan seringkali dijadikan kiblat bagi komunitas Black Metal dari negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Pada gelombang ini semakin banyak bermunculan varian-varian atau sub aliran Black Metal.

Di Norwegia muncul Viking Metal (Folk Black Metal). Sub aliran musik Black Metal ini memadukan musik Black Metal dengan pemainan alat-alat musik tradisional bangsa Norwegia. Viking Metal ini dalam lirik-lirik lagunya kental menyuarakan mitologi Viking, kisah-kisah kepahlawanan dari nenek moyang mereka. Dipelopori oleh kelompok musik Immortal yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok musik Black Metal lainnya, seperti Enslaved, Einherjer, Ragnarok, Vintersorg, Thyrfing dan Borknagar. Di negeri ini pula muncul sub aliran Black Metal yang disebut Progressive-Avant Garde Black Metal yang dipelopori oleh kelompok musik Arcturus, Winds dan Ulver.

Cradle of Filth, dari Inggris, adalah kelompok musik Black Metal yang memelopori munculnya Symphonic Black Metal. Sub aliran musik Black Metal ini mencoba menggabungkan unsur keindahan dalam bermusik, unsur opera, nuansa gothik, dengan tema horor dan wanita. Kelompok ini berevolusi dari Black Metal ke Gothic Black Metal, Symphonic Black Metal, Dark Metal dan Extreme Metal51.

Di Swedia muncul Blackened Death Metal, sub aliran musik Black Metal yang mendapat sentuhan dari Death Metal namun dengan tempo dan beat yang lebih cepat. Perkawinan antara aliran Black Metal dan Death Metal lebih terasa pada kecenderungan kelompok-kelompok musik dari Amerika Serikat dan Kanada. Mereka bahkan tidak mau disebut sebagai kelompok musik Black Metal.

51

Mereka menyebut aliran musik mereka sebagai Blackened Death Metal atau Satanic Death Metal. Selain beberapa sub aliran Black Metal tersebut masih banyak lagi (di antaranya Ambient Black Metal, Black Doom Metal, Industrial Black Metal, Blackened Crust Metal, dan lain-lain) dan masih mungkin bermunculan lagi varian-varian yang lain.

Meskipun istilah Black Metal berasal dari judul album Venom, dari Inggris, Black Metal Skandinavialah yang lebih dominan mempengaruhi komunitas musik Black Metal di Indonesia. Karakter komunitas Black Metal Skandinavia yang sarat dengan gerakan antikrist dan paganisme Skandinavian, baik dalam lirik, performance, fesyen dan simbol-simbol yang digunakan, memukau komunitas pengekornya di Indonesia. Keterpukauan tersebut membuat komunitas musik yang menyatakan diri berada di jalur Black Metal di Indonesia banyak menggunakan simbol-simbol anti kemapanan dan identitas Black Metal Skandinavia sebagai penanda identitas mereka. Simbol-simbol tersebut di antaranya corpsepaint (make up wajah yang merepresentasikan wajah mayat atau setan) yang secara ideologis dilandaskan pada konsep inhumanity yang immortal, berlawanan dengan keberadaan manusia yang mortal alami52; menggunakan kostum gaya neo medieval, longhandband atau handband (atau biasa juga disebut wristband atau bracer) berwarna hitam dari bahan kulit dan menggunakan spike (paku) sebagai aksesorinya; menghadirkan simbol-simbol antikrist seperti angka

‟666‟, salib terbalik, tengkorak kepala kambing, api, pentagram terbalik, simbol

baphomet (setan), dan simbol-simbol paganisme Skandinavian.

52

B. Komunitas Black Metal di Indonesia

Paruh dekade tahun 1990an di beberapa kota besar di Jawa-Bali (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan Denpasar) sempat digegerkan oleh gerakan musik underground. Bermunculan kelompok-kelompok musik anak muda yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari komunitas ekstrim metal dunia. Mereka menyebut diri anak metal, metalheads, membedakan diri dengan gerakan scene rock underground generasi sebelumnya yang menyebut dirinya Rocker.

Merebaknya komunitas metal sempat memunculkan kecemasan di masyarakat. Indikasi tersebut setidaknya dapat dibaca dari pemberitaan media massa. Tabloid Adil nomor 27 tahun ke-65 (16-22 April 1997) mengangkat fenomena musik metal dalam laporan utamanya. Dari judul liputan yang diturunkan tercium bau kecemasan: Bisingnya Metal Bangkitnya Setan, dan Musik yang Menghujat Tuhan. Setelah tabloid Adil, sebuah tabloid yang dikeluarkan oleh komunitas Kristiani, Sangkakala, pada terbitan pertama di tahun pertamanya (15 Maret 1998) dengan lebih sinis menyorot fenomena musik metal dalam liputannya yang diberi tajuk Musik Underground: Satanisme atau Kebodohan?

lingkungan Gelanggang Remaja Bulungan, Blok M, Jakarta, yang melibatkan komunitas Grind Core, Punk dan Hard Core.

Selain cap sebagai tukang ribut, metalheads juga dianggap sebagai orang-orang aneh, seperti makhluk asing di tanahnya sendiri, dengan dandanannya yang sangat demonstratif dan cenderung menyeramkan. Rasa seram ini juga terasa dari penamaan kelompok mereka, misalnya, di Bandung ada Jasad, Hellgods, Noise Damaged, Burger Kill, Dajjal; di Yogyakarta ada Death Vomid; di Jakarta ada Tengkorak, Grausig, Corporation of Bleeding, Trauma, Holy Shit, The-The Myth (Dedemit), Sadistis, Betrayer, No Respect; dan di Malang ada Rotten Corpse.53 Meskipun tabloid Adil tidak tegas membedakan identitas masing-masing kelompok dan sub aliran musik underground yang dipakainya, tabloid ini pada akhirnya condong menyorot komunitas Black Metal sebagai komunitas musik pemuja setan.

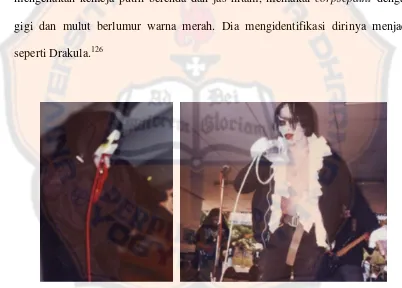

Digambarkan di atas panggung bahwa para musisi Black Metal seringkali melakukan aksi-aksi yang mencengangkan, di antaranya ada yang menggigit dan meminum darah kelinci dan atau ular di atas panggung. Penggemar Hellgods, setiap menonton aksi panggung Hellgods, bahkan suka membakar kemenyan dalam api unggun lalu berdiri mengitarinya.

Tabloid Sangkakala menggambarkan aksi metalheads pada perhelatan Benteng Bawah Tanah di Yogyakarta (7 Desember 1998). Mereka, digambarkan, melakukan headbang (gerakan memutar-mutar kepala), melompat dari panggung ke tengah kerumunan penonton, saling membenturkan badan, menjerit histeris,

53 Lihat, Bisingnya Metal Bangkitnya Setan, Tabloid Berita Mingguan Adil. No.27 Tahun ke-65.

membakar dupa, menebarkan bunga tabur dan menggotong tengkorak binatang. Ada pula seorang penonton yang meloncat ke atas panggung untuk mempertunjukkan aksi menggigit ular.

Beberapa yang hadir dalam perhelatan tersebut ada yang menggunakan kaus bergambar Yesus disalib dengan isi perut terburai, gambar setan kembar dipaku pada kayu salib, jubah kepala kambing dan pentagram terbalik, dan gambar perempuan telanjang dada dengan tubuh berdarah bekas tikaman pisau atau gigitan. Sejumlah penonton menggoreskan gambar salib terbalik di dahinya.54

Abu (Hellgods) dan Yuli (Jasad) kepada tabloid Adil, dalam wawancara terpisah, memberi pernyataan senada, bahwa performance kelompok mereka di atas panggung sebenarnya hanya aksi panggung belaka, hanya bermain musik. Sidik (Grausig), pada tabloid Adil mengaku bahwa kelompoknya memang mengekor tren musik luar namun mereka tidak membuat atau menyanyikan lagu yang menyangkut agama, alasannya karena itu merupakan isu yang sangat sensitif dalam masyarakat. Eko (Mortal Scream) kepada tabloid Sangkakala juga mengatakan hal yang sama, penampilan kelompoknya di atas panggung hanyalah aksi panggung belaka, sekedar sensasi. Namun, terlepas dari pernyataan para musisi Black Metal tersebut, menurut pantauan tabloid Adil, waktu itu ada banyak kelompok musik Black Metal yang ”ideologis” di Bandung. Mereka bukan hanya metalheads saja tetapi lebih dari itu mereka juga mengklaim dirinya sebagai pemuja setan. Mereka melakukan ritual pemujaan setan, mengucap mantera,

54 Lihat, Musik Underground: Satanisme atau Kebodohan, Warta Injili Sangkakala. Nomor

memakai simbol-simbol antikrist dan melantunkan syair-syair penghujatan kepada Tuhan dalam lirik-lirik lagunya.

Keberadaan komunitas musik underground, khususnya komunitas Black Metal, tidak lepas dari sejarah awal dikenalnya aliran musik rock di negeri ini. Kelompok-kelompok seperti God Bless (Jakarta), Gang Pegangsaan (Jakarta), Gypsy (Jakarta), Giant Step (Bandung), Super Kid (Bandung), Trencem (Surakarta), AKA/SAS (Surabaya) dan Bentoel (Malang) adalah generasi pertama rocker Indonesia. Merekalah yang mengenalkan embrio musik metal kepada masyarakat Indonesia sebelum terjadi demam Trash Metal menjelang dekade akhir tahun 1980an. Istilah underground juga sudah dikenalkan waktu itu (tahun 1970an), jauh sebelum istilah tersebut digunakan untuk menamai kelompok-kelompok musik ekstrim metal pada dekade tahun 1990an. Istilah underground digunakan majalah musik dan gaya hidup, Aktuil (Bandung), untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memainkan musik keras dengan gaya

yang lebih `liar‟ dan `ekstrim‟ untuk ukuran jamannya, meskipun lagu-lagu yang dimainkan bukan lagu-lagu mereka sendiri.55

Komunitas underground ini awalnya muncul dan bertumbuh di kota-kota besar Jawa dan Bali, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Denpasar. Sejak paruh pertama dekade tahun 1990an kelompok-kelompok underground bermunculan dan semakin subur hadir di banyak kota di Indonesia.

Mereka membikin jaringan independen dengan memproduksi dan

memasarkan kaset sendiri yang mereka sebut ”indie label”. Mereka juga

55 Lihat, Azizalfian, Sejarah Musik Underground di Indonesia,

membangun komunikasi ”bawah tanah”, meliputi seluruh pulau Jawa, Bali, dan

Ujung Pandang (Makassar), membuat media intern, dan saling tukar kaset demo. Kelompok-kelompok band pinggiran ini berjuang keras untuk tetap hidup dengan caranya sendiri. Kalau perlu, untuk pentas pun mereka patungan.56

Azizalfian dalam tulisannya Sejarah Musik Underground di Indonesia57 juga mengulas tentang sejarah masuk dan berkembangnya komunitas Black Metal di antara riuhnya berbagai sub aliran musik ekstrim metal di beberapa kota besar di Indonesia. Death Metal, Brutal Death Metal, Grind Core, Black Metal, Gothic Metal dan Doom Metal adalah jenis-jenis musik ekstrim metal yang saat itu sangat digemari. Bandung, Yogyakarta dan Surabaya menjadi kota-kota yang subur bagi pertumbuhan komunitas underground. Bandung sempat dianggap sebagai barometer musik underground di Indonesia. Di kota ini bermunculan kelompok-kelompok musik underground yang bagus dengan infrastruktur industri indie label yang kuat. GOR Saparua adalah saksi pernah digelarnya peristiwa-peristiwa akbar musik underground yang fenomenal, di antaranya Hullabaloo, Bandung Berisik dan Bandung Underground.

Di Yogyakarta ada sebuah komunitas musik underground yang menamakan diri Jogja Corpsegrinder. Komunitas ini sempat menerbitkan fanzine58 metal Human Waste, majalah Megaton dan menggelar acara metal

56 Lihat, Menggali Setan di Bumi Sendiri, Tabloid Berita Mingguan Adil. No.27 Tahun ke-65.

16-22 April 1997. h.5.

57 Lihat, Azizalfian, Sejarah Musik Underground di Indonesia,

http://gudangartikel.net/discussion/536/sejarah-musik-underground-indonesia/p1#ixzz1t6nhvumG

58