10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II tentang kajian pustaka ini akan dibahas tentang konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, meliputi pengertian evaluasi program, pengertian sistem kredit semester, hasil penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir dalam penelitian ini.

2.1. Evaluasi Program

2.1.1. Pengertian Evaluasi Program

Pembahasan tentang evaluasi program, semesti-nya dimulai dari pengertian evaluasi itu sendiri. Pendapat tentang evaluasi tentu akan bermacam-macam tergantung dari paradigma masing-masing ahli. Menurut Worthen dan Sanders dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

11 terhadap suatu program guna menentukan tindakan berikutnya. Stufflebeam & Shinkfield (2007:325) berpendapat bahwa evaluasi adalah pengumpulan dan analisis informasi yang berkualitas bagi pengambil keputusan. Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan pandangan bahwa evaluasi dilakukan oleh para ahli professional/pakar yang melakukan evaluasi terhadap suatu program, guna mengambil sebuah keputusan tentang tindak lanjut dari program tersebut.

Arikunto dan Jabar (2010:2) memberikan definisi evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan Tyler dan Brinkerhoff yang dikutip oleh Badrujaman (2011:15) mendefinisikan evaluasi sebagai bagian proses penentuan arah mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Scriven dalam Badrujaman (2011:15) mendefinisikan evaluasi sebagai proses mengumpulkan dan mengkombinasikan data

performance dengan seperangkat tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Wirawan (2012:17) mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

12 proses, dimana proses tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dari objek evaluasi telah tercapai. Namun beberapa pakar menyebutkan setelah dinilai apakah tujuan sudah tercapai, evaluasi tidak serta merta berhenti tetapi berlanjut pada tahap berikutnya, dimana hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan bagi keberlanjutan objek evaluasi. Maka dari berbagai pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan data atau informasi untuk menilai apakah objek yang dievaluasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan untuk selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

13 mendefnisikan program sebagai kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk waktu yang tidak terbatas.

Dari berbagai pendapat pakar di atas tentang program, dapat peneliti simpulkan 3 hal penting dalam pengertian program, meliputi (1) program merupakan realisasi atau implementasi dari sebuah kebijakan, (2) program terjadi dalam waktu yang relatif lama dan berkesinambungan, dan (3) program terjadi dalam sebuah organisasi dan melibatkan sekelompok orang. Berdasarkan ketiga hal penting tersebut dapat peneliti simpulkan definisi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam waktu relatif lama sebagai implementasi dari sebuah kebijakan.

Ralp Tyler yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2010:5) mendeskripsikan evaluasi program sebagai proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Pendapat lain diungkapkan oleh seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program bernama Stufflebeam yang dikutip oleh Sudjana (2008:20), menyatakan evaluasi program pendidikan yaitu “Educational evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information

for judging decision alternatives”. Menurut rumusan ini, evaluasi program pendidikan merupakan proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan.

14 menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek. Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu kegiatan, atau menyebarluaskan gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan. Informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan ilmiah, praktis, tepat guna, dan sesuai dengan nilai yang mendasari dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Wirawan (2012) evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

15 Berbagai definisi evaluasi program yang telah peneliti paparkan memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah tentang terdapatnya serangkaian kegiatan sistematis yang harus dilakukan dalam menerapkan evaluasi program, selain itu terdapat data yang harus digunakan dalam evaluasi program. Namun cara pengolahan data yang dipakai oleh beberapa ahli tersebut berbeda-beda, selain itu kegunaan dari evaluasi program tersebut juga berbeda, Ralp Tyler menyebutkan kegunaan evaluasi program sebagai penjabaran apakah tujuan pendidikan sudah tercapai, sedangkan Stufflebeam menyebutkan kegunaan evaluasi program sebagai informasi untuk menetapkan alternatif keputusan, dimana hal ini sejalan dengan pendapat Mugiadi.

Melalui beberapa pendapat diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu program, guna mengambil alternatif kebijakan yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan program.

2.1.2. Tujuan Evaluasi Program

16 mengumpulkan data yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Informasi yang didapatkan dari kegiatan evaluasi sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan menurut Arikunto dan Jabar (2010:22), yaitu:

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat, atau tidak terlaksana sebagaimana diharapkan. 2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang

kurang sesuai harapan.

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

17 Menurut pendapat Wirawan (2012:22-24) tujuan evaluasi antara lain adalah :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihada-pi masyarakat.

2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program diren-canakan dengan teliti dan pelaksanaanya harus sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaanya suatu program dapat menyeleweng, sehingga diperlukan sebuah eva-luasi.

3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.

4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.

18 6. Memenuhi ketentuan undang-undang. Sering suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program diran-cang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

7. Akreditasi program. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melindungi anggota masyarakat yang memakai jasa layanan seperti sekolah, univer-sitas, hotel, rumah sakit, pusat kesehatan, dan biro perjalanan. Lembaga-lembaga tersebut dieva-luasi untuk membandingkan standar layanan lembaga tersebut.

8. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai keterbatasan jumlahnya. Penggunaan sumber dalam suatu program perlu diukur apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang sepadan (cost effective) dengan akibat atau manfaat yang ditimbulkan oleh program. Sedangkan cost efficiency evaluation digunakan untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program telah dikeluarkan secara efisien atau tidak.

19 10. Acountabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana program. Apakah sesuai rencana, sesuai standar, dan telah mencapai tujuan atau tidak. Semua hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara program.

11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.

12. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positif, kebijakan, program, atau proyek akan mendapat dukungan dari para pengambil keputusan dan anggota masyarakat yang mendapatkan layanan atau perlakuan, sehingga objek evaluasi tersebut dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain.

13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Taylor dalam Jaedun (2010:12) mengidentifikasi beberapa dimensi yang biasanya ingin digali yang dirumuskan dalam tujuan evaluasi program, yaitu:

1. Dampak/pengaruh program. Dalam dimensi ini, evaluator akan mengkaji seberapa jauh program yang telah, sedang dan akan dijalankan tersebut memiliki dampak terhadap kelompok sasaran, sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

20 3. Konteks program. Dalam dimensi ini, evaluator ingin mengkaji kondisi konteks dari program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan, khususnya mengenai dukungan konteks terhadap implementasi program.

4. Kebutuhan program. Dalam dimensi ini, evaluator ingin mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi program serta keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Sedangkan Mulyatiningsih (2011:11) berpendapat, evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain;

2. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan program, apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.

21 bagi tujuan organisasi. Ketiga, tujuan untuk mengambil keputusan mengenai program, apakah program dilanjutkan, dihentikan atau diperbaiki.

Berbagai definisi tentang tujuan evaluasi yang telah peneliti paparkan, memiliki beberapa persamaan, dan hampir semuanya menyebutkan tujuan evaluasi sesuai dengan 3 unsur penting yang telah peneliti simpulkan. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dari pendapat kelima pakar tersebut. Namun, secara keseluruhan peneliti simpulkan bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan suatu program dan manfaat dari program yang dievaluasi terhadap keberlanjutan tujuan organisasi, dimana nanti hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai rekomendasi pengambilan keputusan bagi keberlanjutan program, apakah dihentikan, dilanjutkan atau diperbaiki.

2.1.3. Model Evaluasi Program CIPP

Dalam teori evaluasi dikemukakan berbagai model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Menurut Arikunto dan Jabar (2010:40-48) ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program, diantaranya adalah Sufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

22 Fokus pada model evaluasi ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinam-bungan, terus menerus dan mengecek sejauh mana program telah terlaksana.

2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven;

Model evaluasi ini tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, sehingga fokus dari model ini adalah melihat kinerja program dan hal-hal yang terjadi baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan program.

3. Formatif-Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven;

Merupakan model evaluasi yang menunjuk adanya tahapan dan lingkungan obyek yang dievaluasi. Model evaluasi ini dilakukan ketika program masih berjalan (Formatif) dan ketika program sudah selesai (Sumatif).

4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake;

Dalam model evaluasi ini menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok yakni deskripsi dan pertimbangan.

5. CSE-UCLA Evaluation Model;

23 6. CIPP Evaluation Model

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam dkk pada tahun 1967. Model evaluasi CIPP melakukan tindakan evaluasi yang mencakup empat sasaran evaluasi yakni konteks, input, proses dan produk.

7. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake;

Model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna program.

8. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Malcolm Provus;

Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

24 dikembangkan oleh Stufflebeam yang meliputi context, input, process, dan product.

Pendapat Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan (2012:92) menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksa-naan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal.

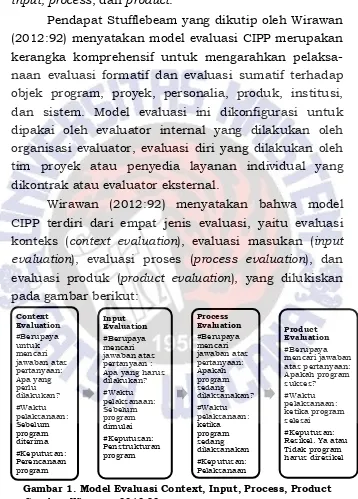

Wirawan (2012:92) menyatakan bahwa model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks (context evaluation), evaluasi masukan (input evaluation), evaluasi proses (process evaluation), dan evaluasi produk (product evaluation), yang dilukiskan pada gambar berikut:

Gambar 1. Model Evaluasi Context, Input, Process, Product

25 Stufflebeam mengatakan bahwa keempat evaluasi ini merupakan satu rangkaian namun dalam pelak-sanaannya evaluator dapat melakukan satu jenis evaluasi saja atau kombinasi dari dua atau lebih. Lebih dari itu keunggulan evaluasi model CIPP terletak pada kesatuan rangkaian evaluasi. Keempat dimensi program dapat dievaluasi dengan model CIPP ini.

Program sistem kredit semester sebagai ide dapat dievaluasi melalui evaluasi konteks, perencanaan program sistem kredit semester dapat dievaluasi menggunakan evaluasi input, sedangkan evaluasi proses dan hasil dapat dipakai untuk mengkaji program sistem kredit semester dalam dimensi proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program tersebut.

Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan (2012:94) mengembangkan 10 checklist sebagai panduan bagi evaluator dalam melaksanakan model evaluasi CIPP. Fungsi dari checklist untuk membantu evaluator mengevaluasi program yang secara relatif mempunyai tujuan jangka panjang.

Dari kesepuluh checklist yang Wirawan (2012:94-100) paparkan, peneliti hanya akan menggunakan 4

checklist saja yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, meliputi evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi keberlanjutan sebagai evaluasi hasil. Wirawan (2012:94-100) menerjemahkan keempat checklist tersebut secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia seperti berikut:

26 dalam lingkungan yang digambarkan. Aktivitas evaluator dan pemangku kepentingan dilukiskan pada tabel 1.

Tabel 1

Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Konteks

Aktivitas Evaluator Aktivitas Klien-Tujuan Program

Mengumpulkan dan menilai informasi tentang latar belakang kebutuhan dan aset benefisiari dari berbagai sumber seperti rekaman kesehatan, tingkat kelas dan nilai tes, proposal pendanaan, dan arsip surat kabar

Menggunakan hasil temuan evaluasi konteks dalam menyeleksi dan mengkla-rifikasi benefisiari yang akan menerima

Mewawancarai para pemimpin program untuk menelaah dan mendiskusikan perspektif mereka mengenai kebutuhan para benefisiari dan untuk mengidentifikasi setiap masalah program (politik atau lainnya) yang perlu diselesaikan.

Menggunakan temuan-temuan evaluasi konteks untuk menelaah dan merevisi, sudahkah sesuai dengan tujuan program dan untuk memastikan sasaran program sudah sesuai dengan kebutuhan.

Mewawancarai para pemangku kepentingan untuk memperoleh pandangan lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan dan aset benefisiari yang menerima dan kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan muncul dalam program

Memakai temuan-temuan evaluasi konteks untuk memastikan bahwa program memanfaatkan masyarakat yang terkait dan aset-aset lainnya.

Menilai tujuan program yang berkaitan dengan kebutuhan benefisiari dan aset-aset yang kemungkinan dapat digunakan

Menggunakan hasil temuan evaluasi konteks (sepanjang program dan di akhir program) untuk membantu menilai keefektifan dan manfaat program dalam memenuhi kebutuhan yang diperkirakan Ikut sertakan seorang spesialis

27

lingkungan program kepada tim evaluasi.

Setiap tahun, atau jika dianggap perlu, mempersiapkan dan menyam-paikan kepada klien dan pemangku kepentingan, konsep laporan evalusi konteks yang mengemukakan kebutuhan-kebutuhan program, aset program dan masalah-masalah program bersamaan dengan penilaian tujuan program dan prioritas program. Secara berkala, atau jika dianggap perlu, dalam presentasi pembaha-san diskusikan temuan evaluasi konteks sebagai umpan balik kepada klien dan pendengar yang ditunjuk.

Menyelesaikan laporan evaluasi konteks serta alat-alat bantu lainnya, dan memberikannya kepada klien atau para pemangku kepentingan.

28 kebutuhan sekolah; dan menyelesaikan laporan evaluasi konteks.

Ada beberapa aktivitas yang peneliti tidak gunakan dalam penelitian ini, karena peneliti berpendapat beberapa aktivitas tersebut tidak diperlukan, dan juga karena adanya keterbatasan waktu penelitian.

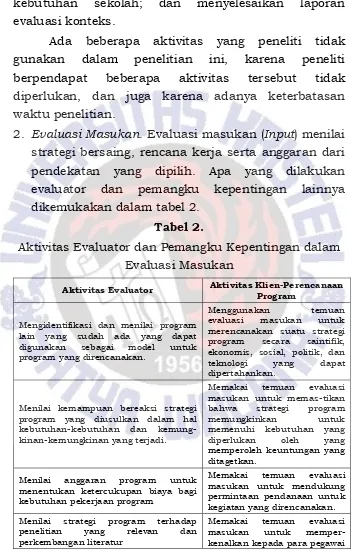

2. Evaluasi Masukan. Evaluasi masukan (Input) menilai strategi bersaing, rencana kerja serta anggaran dari pendekatan yang dipilih. Apa yang dilakukan evaluator dan pemangku kepentingan lainnya dikemukakan dalam tabel 2.

Tabel 2.

Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Masukan

Aktivitas Evaluator Aktivitas Klien-Perencanaan Program

Mengidentifikasi dan menilai program lain yang sudah ada yang dapat digunakan sebagai model untuk program yang direncanakan.

Menggunakan temuan evaluasi masukan untuk merencanakan suatu strategi program secara saintifik, ekonomis, sosial, politik, dan teknologi yang dapat dipertahankan.

Menilai kemampuan bereaksi strategi program yang diusulkan dalam hal kebutuhan-kebutuhan dan kemung-kinan-kemungkinan yang terjadi.

Memakai temuan evaluasi masukan untuk memas-tikan bahwa strategi program memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh yang memperoleh keuntungan yang ditagetkan.

Menilai anggaran program untuk menentukan ketercukupan biaya bagi kebutuhan pekerjaan program

Memakai temuan evaluasi masukan untuk mendukung permintaan pendanaan untuk kegiatan yang direncanakan. Menilai strategi program terhadap

penelitian yang relevan dan perkembangan literatur

29

tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka menyukseskan implementasi program.

Menilai manfaat strategi program dengan memban-dingkan dengan alternatif strategi yang dipergu-nakan dalam program yang serupa.

Memakai hasil evaluasi masukan untuk tujuan pertanggungjawaban dalam melaporkan dasar rasionil untuk strategi program yang dipilih dan sebagai pertahanan dalam rencana operasional. Menilai rencana kerja program dan

jadwal kerja program untuk ketersediaan kemungkinan-kemung-kinan yang terjadi dan viabilitas politik. Menyusun suatu draf laporan evaluasi masukan dan mengirim-kannya kepada klien dan pemangku kepentingan. Mendiskusikan temuan-temuan evaluasi masukan dalam suatu

workshop sebagai feedback.

Menyelesasikan laporan evaluasi masukan beserta alat-alat bantu lainnya dan memberikannya kepada klien dan para pemangku kepentingan.

Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya dalam tabel checklist panduan aktivitas evaluator dalam evaluasi masukan, peneliti hanya menggunakan aktivitas yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini.

30

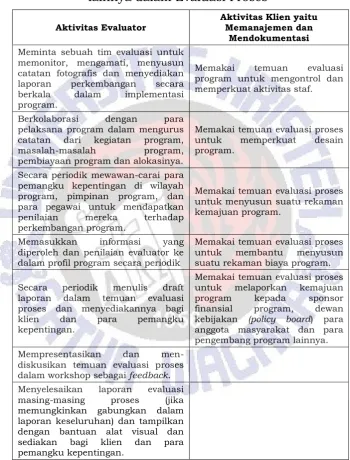

Tabel 3.

Aktivitas Evaluator, Klien, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam Evaluasi Proses

Aktivitas Evaluator

Aktivitas Klien yaitu Memanajemen dan

Mendokumentasi

Meminta sebuah tim evaluasi untuk memonitor, mengamati, menyusun catatan fotografis dan menyediakan laporan perkembangan secara berkala dalam implementasi program.

Memakai temuan evaluasi program untuk mengontrol dan memperkuat aktivitas staf.

Berkolaborasi dengan para pelaksana program dalam mengurus catatan dari kegiatan program, masalah-masalah program, pembiayaan program dan alokasinya.

Memakai temuan evaluasi proses untuk memperkuat desain program.

Secara periodik mewawan-carai para pemangku kepentingan di wilayah program, pimpinan program, dan para pegawai untuk mendapatkan penilaian mereka terhadap perkembangan program.

Memakai temuan evaluasi proses untuk menyusun suatu rekaman kemajuan program.

Memasukkan informasi yang diperoleh dan penilaian evaluator ke dalam profil program secara periodik

Memakai temuan evaluasi proses untuk membantu menyusun suatu rekaman biaya program. Secara periodik menulis draft

laporan dalam temuan evaluasi proses dan menyediakannya bagi klien dan para pemangku kepentingan.

Memakai temuan evaluasi proses untuk melaporkan kemajuan program kepada sponsor finansial program, dewan kebijakan (policy board) para anggota masyarakat dan para pengembang program lainnya. Mempresentasikan dan

31 Dalam aktivitas evaluator pada tabel evaluasi proses, peneliti tidak menggunakan keseluruhan panduan penelitian berdasarkan tabel Stuflebeam, peneliti hanya menggunakan aktivitas yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini.

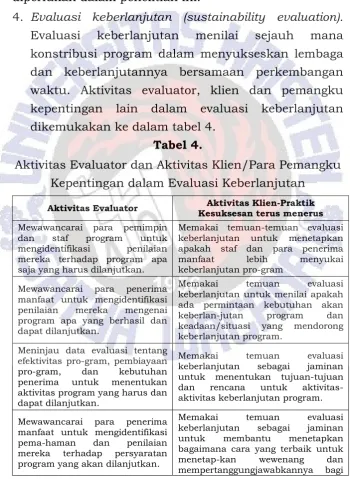

4. Evaluasi keberlanjutan (sustainability evaluation).

Evaluasi keberlanjutan menilai sejauh mana konstribusi program dalam menyukseskan lembaga dan keberlanjutannya bersamaan perkembangan waktu. Aktivitas evaluator, klien dan pemangku kepentingan lain dalam evaluasi keberlanjutan dikemukakan ke dalam tabel 4.

Tabel 4.

Aktivitas Evaluator dan Aktivitas Klien/Para Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Keberlanjutan

Aktivitas Evaluator Aktivitas Klien-Praktik Kesuksesan terus menerus

Mewawancarai para pemimpin dan staf program untuk mengidentifikasi penilaian mereka terhadap program apa saja yang harus dilanjutkan.

Memakai temuan-temuan evaluasi keberlanjutan untuk menetapkan apakah staf dan para penerima manfaat lebih menyukai keberlanjutan pro-gram

Mewawancarai para penerima manfaat untuk mengidentifikasi penilaian mereka mengenai program apa yang berhasil dan dapat dilanjutkan.

Memakai temuan evaluasi keberlanjutan untuk menilai apakah ada permintaan kebutuhan akan keberlan-jutan program dan keadaan/situasi yang mendorong keberlanjutan program.

Meninjau data evaluasi tentang efektivitas pro-gram, pembiayaan pro-gram, dan kebutuhan penerima untuk menentukan aktivitas program yang harus dan dapat dilanjutkan.

Memakai temuan evaluasi keberlanjutan sebagai jaminan untuk menentukan tujuan-tujuan dan rencana untuk aktivitas-aktivitas keberlanjutan program. Mewawancarai para penerima

manfaat untuk mengidentifikasi pema-haman dan penilaian mereka terhadap persyaratan program yang akan dilanjutkan.

32

keberlanjutan program Memperoleh dan meneliti

rencana program, anggaran, penugasan staff dan informasi lain yang relevan untuk mengukur kemung-kinan bahwa program akan dilanjutkan.

Memakai temuan evaluasi keberlanjutan (bersamaan dengan informasi relevan lainnya dari program) untuk membantu merencanakan anggaran aktivitas keberlanjutan.

Secara periodik meninjau kembali program untuk menilai sampai seberapa jauh kesuksesannya sedang dilanjut-kan

Menyusun dan melaporkan temuan evaluasi keberlan-jutan dalam laporan perkembangan program dan laporan akhir Dalam sesi feedback, diskusikan temuan-temuan evaluasi keber-lanjutan ditambah kemungkinan-kemungkinan untuk pene-litian lebih lanjut untuk menilai implementasi jangka panjang dan hasil.

Menyelesaikan laporan evaluasi keberlanjutan dan mempresentasikannya kepada klien dan para pemangku kepentingan.

Dalam aktivitas evaluator pada tabel evaluasi keberlanjutan, peneliti tidak menggunakan keleseruhan panduan penelitian berdasarkan tabel Stuflebeam, peneliti hanya menggunakan aktivitas yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini.

33 program, sehingga di evaluasi yang keempat peneliti menggunakan evaluasi keberlanjutan.

2.2.

Keberlanjutan Program

Nugroho (2008:535) berpendapat bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawab-kan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang peneliti rumuskan di Bab I, dimana peneliti ingin mengevaluasi program Sistem Kredit Semester (SKS) dari segi konteks, masukan, proses, dan hasil yang kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada program.

Adapun kriteria utama dalam memberikan rekomendasi kebijakan menurut Nugroho (2008:181) meliputi:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan; 2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha

yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki;

34 4. Perataan (equity), berkenaan dengan

pemera--taan distribusi manfaat kebijakan;

5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan;

6. Kelayakan (appropriateness), berkenaan dengan pertanyaan “apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat?”

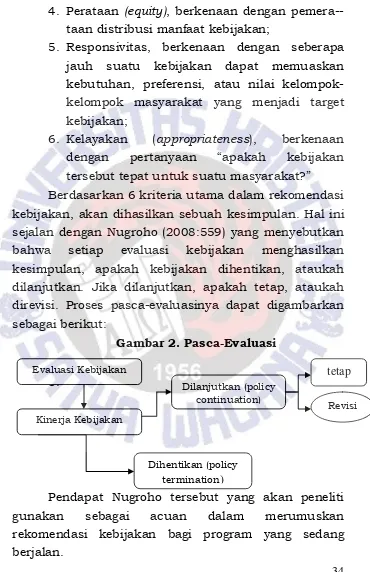

Berdasarkan 6 kriteria utama dalam rekomendasi kebijakan, akan dihasilkan sebuah kesimpulan. Hal ini sejalan dengan Nugroho (2008:559) yang menyebutkan bahwa setiap evaluasi kebijakan menghasilkan kesimpulan, apakah kebijakan dihentikan, ataukah dilanjutkan. Jika dilanjutkan, apakah tetap, ataukah direvisi. Proses pasca-evaluasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Pasca-Evaluasi

7. 8.

9.

Pendapat Nugroho tersebut yang akan peneliti gunakan sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi program yang sedang berjalan.

Dilanjutkan (policy continuation) Kinerja Kebijakan

Evaluasi Kebijakan tetap

Revisi

35

2.3.

Program Sistem Kredit Semester (SKS)

Dalam sub bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang munculnya sistem kredit semester, pengertian dan konsep sistem kredit semester, persyaratan penyelenggaraan sistem kredit semester, komponen beban belajar, penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan.

2.3.1.Latar Belakang Munculnya Sistem

Kredit Semester

Program sistem kredit semester pada jenjang pendidikan menengah merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya: dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”. Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

36 Pendidikan (BSNP) tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester, latar belakang munculnya sistem kredit semester ini dikarenakan kelemahan sistem paket yang hanya memberikan satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut yaitu peserta didik yang pandai akan dipaksa mengikuti peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan dan kecepatan belajar standar. Berbeda dengan sistem paket, sistem kredit semester (SKS) memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu penerapan SKS diharapkan bisa mengakomodasi kemajemukan potensi peserta didik. Melalui SKS, peserta didik juga dimungkinkan untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. Sistem kredit semester ini kemudian diperjelas dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

2.3.2. Konsep Sistem Kredit Semester

37 didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Adapun beban belajar satu sks meliputi satu jam pelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Penyelenggaraan sistem kredit semester di sekolah menengah mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2010:6) yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar. c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan

dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.

d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.

e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

38 g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang

lebih memadai secara teknis dan administratif.

h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik seusai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Sedangkan untuk persyaratan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan SKS berpedoman pada ketentuan a) SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS, dan b) SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS.

Adapun komponen beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Komponen-komponen beban belajar SKS sama dengan sistem paket yang pengertiannya sebagai berikut:

a) kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.

39 Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

c) Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA berdasarkan BSNP (2010:10) yaitu minimal 114 sks dan maksimal 126 sks selama periode belajar 6 semester pada program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan, dengan komposisi beban belajar yang disesuaikan dengan kompleksitas program penjurusan.

40 diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.

Untuk pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan bagi SMA/MA adalah:

a) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi,

b) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

IP : Indeks Prestasi

∑N : Jumlah mata pelajaran

sks : satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

c) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. IP<5.0 dapat mengambil maksimal 10 sks.

2. IP 5.0-5.9 dapat mengambil maksimal 14 sks.

3. IP 6.0-6.9 dapat mengambil maksimal 20 sks. 4. IP 7.0-8.5 dapat mengambil maksimal 28 sks.

5. IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 36 sks.

41 Untuk kriteria kelulusannya BSNP (2010:12) menetapkan standar kelulusan sebagai berikut:

a) Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang tertinggal.

b) Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. sedang untuk mata pelajaran yang lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau diatasnya. c) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang

menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.

d) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

42 4) lulus Ujian Nasional.

2.4. Penelitian yang Relevan

Adapun kajian atau hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan Nurmalisa (2013) yang berjudul Pengaruh Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 menemukan bahwa terdapat pengaruh kuat antara kesiapan sekolah terhadap pelaksanaan sistem kredit semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kesiapan sekolah ini meliputi kesiapan guru, siswa, sarana prasarana serta lingkungan terhadap program sistem kredit semester.

Penelitian kedua, oleh Sa’diyah (2012) dengan judul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Sejarah dengan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 2 Malang Tahun Ajaran 2011/2012 menyebutkan bahwa secara keseluruhan pemahaman guru sejarah di SMA Negeri 2 Malang mengenai KTSP dan SKS tidak hanya mengetahui garis besarnya, namun juga memahami konsep dasar KTSP, akan tetapi untuk penerapan SKS di SMA Negeri 2 Malang masih mengalami hambatan.

43 SMAN 3 Bandung sudah cukup sesuai dengan panduan penyelenggaraan program yang diterbitkan oleh BSNP. Dampak dari implementasi program SKS ini adalah meningkatnya kualitas layanan pembelajaran terutama pada bidang sarana prasarana sekolah serta aspek komunikasi dan interaksi sekolah dengan orangtua siswa.

Penelitian keempat, oleh Feldhaus dan Omori (2010) dalam jurnal yang berjudul “Who does a beter job? Work quality and quantity comparison between student volunteers and students who get extra credit”

menemukan bahwa di antara mahasiswa yang melakukan kegiatan kemahasiswaan di kampus, mahasiswa yang mengambil SKS lebih banyak dibandingkan teman-temannya, dan mahasiswa yang melakukan pelayanan kemanusiaan ternyata ketika dilakukan penelitian, mahasiswa yang mengambil SKS lebih banyaklah yang nilainya paling bagus diantara mahasiswa-mahasiswa lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak SKS yang diwajibkan bagi mahasiswa, maka mahasiswa akan semakin memahami mata kuliahnya.

44 sistem kredit semester merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi kurikulum di sekolah menengah.

Berdasarkan kelima hasil penelitian di atas, penelitian yang hendak peneliti lakukan memiliki kesamaan dan perbedaan. Letak persamaannya terdapat pada topik yang hendak diteliti, yaitu mengenai sistem kredit semester, sedangkan letak perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Dari kelima hasil penelitian terdahulu, belum terdapat jenis penelitian evaluatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan evaluasi sebagai metodenya. Peneliti ingin mengevaluasi program Sistem Kredit Semester (SKS) dari segi konteks, masukan, proses dan hasilnya, dimana hasil evaluasi tersebut akan peneliti gunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi keberlanjutan program.

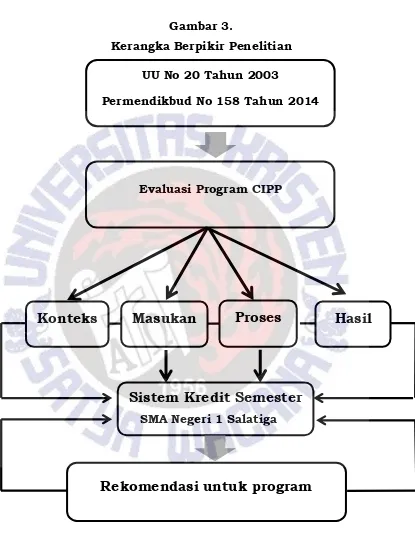

2.5. Kerangka Berpikir Penelitian

45 semester (SKS) di SMAN 1 Salatiga. Penilaian terhadap komponen input meliputi program, perencanaan program, alokasi sumber, sumber daya manusia, anggaran dan prosedur pelaksanaan program.

Penilaian terhadap komponen evaluasi proses berupaya melakukan pengumpulan informasi mengenai program yang dibuat, pelaksana dan penanggungjawab program, waktu pelaksanaan dan pembiayaan program. Sedangkan penilaian terhadap komponen evaluasi produk diarahkan untuk mengetahui hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan.

Melalui hasil analisis keempat komponen tersebut, nantinya akan dilakukan sebuah analisis sesuai dengan keempat komponen yang terdapat di dalam model evaluasi CIPP. Berikutnya hasil analisis tersebut, nantinya akan menghasilkan sebuah simpu-lan terhadap evaluasi program sistem kredit semester (SKS) di SMAN 1 Salatiga, dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi keberlanjutan program.

46

Gambar 3.

Kerangka Berpikir Penelitian

Rekomendasi untuk program

Konteks

Masukan

Proses

Hasil

Sistem Kredit Semester

SMA N1 Sa

UU No 20 Tahun 2003Permendikbud No 158 Tahun 2014

Evaluasi Program CIPP