KAYU SISA PENEBANGAN POHON DENGAN DUA

INTENSITAS PENEBANGAN DI IUPHHK-HA PT INHUTANI

II MALINAU

CAHYA FAISAL REZA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kayu Sisa Penebangan Pohon dengan Dua Intensitas Penebangan di IUPHHK-HA PT Inhutani II Malinau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2014 Cahya Faisal Reza NIM E14100141

ABSTRAK

CAHYA FAISAL REZA. Kayu Sisa Penebangan Pohon dengan Dua Intensitas Penebangan di IUPHHK-HA PT Inhutani II Malinau. Dibimbing oleh AHMAD BUDIAMAN.

Pemanenan kayu di pengusahaan hutan alam masih menghasilkan kayu sisa yang relatif besar. Metode kuantifikasi yang sering digunakan untuk menduga jumlah kayu sisa adalah metode pohon penuh (whole tree method). Metode ini hanya menyediakan informasi kayu sisa pada individu pohon yang ditebang dan tidak dapat mengetahui total jumlah kayu dalam satu satuan luas. Line intersect method adalah metode yang lebih ekonomis dan sederhana untuk menghitung jumlah kayu dalam satuan luas. Metode ini belum pernah diterapkan pada hutan alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung jumlah kayu sisa berdiameter ≥ 10 cm setelah kegiatan pemanenan kayu dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa. Pengukuran kayu sisa dilakukan pada plot contoh berbentuk lingkaran dengan luas plot tidak tetap. Rata-rata luas plot contoh adalah 2.6 ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kayu sisa sebesar 135.96 m3/ha dan kayu sisa tebangan memiliki diameter < 35 cm sebesar 87.76%. Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa adalah intensitas penebangan dan LBDS pohon yang ditebang.

Kata kunci: hutan alam, kayu sisa, pemanenan kayu, line intersect method

ABSTRACT

CAHYA FAISAL REZA. Wood Waste from Tree Harvesting on Two Harvesting Intensities in IUPHHK-HA PT Inhutani II Malinau. Supervised by AHMAD BUDIAMAN.

Timber harvesting in natural forest enterprises still produce a relatively large wood waste. Quantification methods that often used to estimate the amount of wood waste is whole tree method. This method only provides wood waste information on individual trees cut and it not able to provide information about total amount of wood in a unit area. Line intersect method is more economical and simple to determine the amount of wood in a unit area. This method has not been applied to natural forests in Indonesia. The purpose of this study was to quantify the amount of wood waste with diameter ≥ 10 cm after timber harvesting also to analyzing factors that influence the amount of wood waste. Measurements of wood waste has been done on a circular sample plots with an area of the plot is not fixed. Average size of sample plot is 2.6 ha. Results of this study shows that the amount of wood waste is 135.96 m3/ha and wood waste has a diameter < 35cm is 87.76%. Factors that influence the amount of waste wood are cutting intensity and basal area of felled trees.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Departemen Manajemen Hutan

KAYU SISA PENEBANGAN POHON DENGAN DUA

INTENSITAS PENEBANGAN DI IUPHHK-HA PT INHUTANI

II MALINAU

CAHYA FAISAL REZA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kayu Sisa Penebangan Pohon dengan Dua Intensitas Penebangan di IUPHHK-HA PT Inhutani II Malinau

Nama : Cahya Faisal Reza NIM : E14100141

Disetujui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc F Trop Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc F Trop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan pada April-Mei 2014 ini berjudul Kayu Sisa Penebangan Pohon dengan Dua Intensitas Penebangan di IUPHHK-HA PT Inhutani II Malinau.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc F Trop selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada PT Inhutani UM-HA Malinau beserta staf yang telah membantu perizinan dan pelaksanaan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, kakak serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Terima kasih juga penulis ungkapkan kepada rekan satu penelitian, Wilda Yunitra dan Winda Lismaya dan teman-teman MNH 47 atas kerjasama, semangat, dan dukunganya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, November 2014 Cahya Faisal Reza

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR LAMPIRAN vi PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tujuan Penelitian 1 Manfaat Penelitian 2 METODE 2Lokasi dan Waktu 2

Alat dan Bahan 2

Prosedur Penelitian 2

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 5

Luas dan Kemiringan Plot Contoh 6

Panjang Garis Intersek 6

Jumlah dan Ukuran Kayu Sisa 7

Volume Kayu Sisa 8

Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kayu Sisa 8

SIMPULAN DAN SARAN 10

Simpulan 10

Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 10

LAMPIRAN 12

DAFTAR TABEL

1 Kemiringan lapangan plot contoh 6

2 Jumlah kayu sisa berdasarkan kelas diameter 7

3 Volume kayu sisa intensitas penebangan 8

4 Pengaruh variabel - variabel bebas terhadap variabel terikat 9 5 Korelasi sederhana antar peubah bebas dan terikat 9 6 Persamaan regresi masing-masing peubah terhadap jumlah kayu sisa 9

DAFTAR GAMBAR

1 Garis intersek pada plot contoh 3

2 Diameter kayu sisa yang memotong garis transek 4

3 Panjang garis intersek berdasarkan IP 6

DAFTAR LAMPIRAN

1 Jumlah kayu sisa perselang diameter pada masing-masing plot 12

2 Klasifikasi plot per intensitas penebangan 13

3 Karakteristik masing-masing plot contoh 14

4 Volume kayu sisa pada petak 149 14

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanenan hutan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Pemanenan hutan yang dilakukan selama ini masih belum optimal, terutama pada kegiatan penebangan pohon dan pembagian batang, karena jumlah kayu yang dimanfaatkan pada umumnya lebih rendah dari volume yang ditebang, sehingga masih menghasilkan kayu sisa yang relatif besar (Budiaman dan Kartika 2004). Bagian pohon seperti tunggak, cabang, ranting, dan batang yang cacat umumnya ditinggalkan begitu saja di hutan. Sari (2009) melaporkan total volume kayu sisa penebangan didominasi oleh kayu sisa berdiameter kecil (10-40 cm) dan berbentuk cabang dan ranting. Padahal kayu sisa tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kayu gergajian dan chip.

Volume kayu sisa penebangan pohon di pengusahaan hutan alam bervariasi dari 0.85–45.40 m3/ha (Partiani 2010; Purnamasari 2012; Viriandarhenny 2012; Morizon 2013). Pada penelitian tersebut metode yang digunakan untuk menduga kayu sisa penebangan pohon adalah metode pohon penuh (whole tree method). Metode kuantifikasi kayu sisa pohon penuh hanya menyediakan informasi kayu sisa pada individu pohon yang ditebang, sementara volume total kayu sisa di hutan, termasuk kayu sisa dari pohon yang rusak selama rangkaian kegiatan pemanenan berlangsung, tidak dapat diketahui. Salah satu metode kuantifikasi kayu sisa yang dapat menghitung total jumlah kayu sisa per satuan luas adalah metode garis transek (Line intersect method).

Metode garis transek adalah metode kuantifikasi kayu yang lebih ekonomis dan sederhana dalam menentukan volume kayu sisa. Metode ini didasarkan pada garis contoh tanpa lebar, atau transek yang diletakkan secara sistematis atau acak pada lahan bekas tebangan. Ketika ada sortimen kayu sisa memotong garis, maka diameternya diukur pada bagian yang berpotongan. Selain itu, metode ini hanya membutuhkan 1/5 sampai 1/3 dari waktu normal yang dibutuhkan untuk membuat plot (Forestry Departement of Peninsular Malaysia 1999).

Metode garis transek pertama kali digunakan tahun 1964 oleh Warren dan Olsen di New Zealand, dan digunakan secara luas di Eropa dan Amerika. Pada kondisi hutan tropis, metode ini pertama kali digunakan di Malaysia tahun 1999. Kemudian tahun 2004 metode ini digunakan pada pengusahaan hutan tanaman di Indonesia. Metode ini belum pernah digunakan untuk menghitung jumlah kayu sisa pada pengusahaan hutan alam di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan metode garis intersek untuk menduga jumlah kayu sisa di pengusahaan hutan alam Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung jumlah kayu sisa berdiameter ≥ 10 cm di petak tebang setelah kegiatan penebangan dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa.

2

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jumlah kayu sisa setelah kegiatan pemanenan kayu dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menyusun perencanaan pemanenan yang menghasilkan kayu sisa rendah.

METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di petak 149, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 PT Inhutani II, Unit Manajemen Hutan Alam (UM-HA) Malinau, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada bulan April - Mei 2014.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kompas, meteran, tambang, GPS, alat tulis, clinometer, pita ukur, Minitab versi 14, dan Software Microsoft Office Excel. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah tegakan hutan alam yang ditebang.

Prosedur Penelitian Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah tinggi dan diameter pohon pusat, diameter kayu sisa ≥ 10 cm, dan diameter tunggak bekas tebangan yang ada di dalam plot. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran kemiringan lapangan di setiap plot. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data laporan hasil cruising (LHC) petak 149 RKT 2014, dan kondisi umum perusahaan.

Bentuk dan Ukuran Plot

Plot contoh pada penelitian ini berupa plot lingkaran dengan jari-jari dua kali dari tinggi total pohon yang ditebang. Menurut Simon (2007), bentuk plot lingkaran dipilih karena plot lingkaran mudah dibuat di lapangan dan memiliki tingkat kesalahan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan plot persegi. Di samping itu, ukuran plot yang dinamis diadopsi dari penentuan luas daerah berbahaya pada kegiatan penebangan, yang jari-jari lingkarannya sebesar dua kali tinggi pohon yang ditebang.

3 Jumlah Plot

Jumlah plot contoh dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan sebaran kelas diameter pohon yang ditebang, yang diperoleh dari data LHC petak 149 RKT 2014. Jumlah plot contoh ditentukan menggunakan rumus (Cochran 1991) :

n0=

(

( )

( ) ̅

)

keterangan : n0 = jumlah plot contoh

t(α/2,dbf) = nilai tabel t-student ( dianggap=2 )

sy = simpangan baku contoh

SE = sampling error (15 %) ў = rata-rata contoh Intensitas Penebangan

Intensitas penebangan (IP) menunjukan banyaknya pohon yang ditebang pada areal hutan dengan luasan tertentu (pohon/ha). Plot contoh selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kelas IP, yaitu IP rendah (≤ 5 pohon/ha) dan IP tinggi (> 5 pohon/ha). Jumlah plot contoh untuk IP rendah sebanyak 7 plot dan IP tinggi sebanyak 8 plot.

Garis Intersek

Metode garis intersek adalah metode inventarisasi kayu sisa yang didasarkan pada sebuah garis tanpa lebar. Garis dibuat di dalam plot contoh berdasarkan pola sistematik dengan panjang garis sampai batas terluar plot contoh. Pembuatan garis intersek dimulai dari arah selatan (S) menuju ka arah utara dengan interval 20 m (Gambar 1).

Gambar 1 Garis intersek pada plot contoh.

Pengukuran Kayu Sisa

Pengukuran kayu sisa dilakukan setelah rangkaian kegiatan pemanenan kayu selesai dilaksanakan. Data yang diambil adalah kayu sisa berdiameter ≥ 10 cm yang memotong garis transek (d) (Gambar 2). Semua jenis kayu sisa dihitung termasuk patah, pecah, tercabut seratnya sampai batas cabang, dan kayu sisa yang tergantung di atas garis, diameternya juga diukur (Warren dan Olsen 1966 dalam Forestry Departement of Peninsular Malaysia 1999).

4

Gambar 2 Diameter kayu sisa yang memotong garis transek.

Diameter kayu sisa kemudian dikelompokan ke dalam kelas diameter kayu sisa yang ditentukan berdasarkan persamaan berikut (Supangat 1997):

keterangan: P = panjang kelas kelas

R = X

max-Xmin

b = banyak kelas, diperoleh dari 1 + 3.3 log n Diameter kayu sisa menurut data diperoleh nilai X

max 169 cm, Xmin 10 cm, nilai P

adalah 12.22, dan nilai b adalah 13.

Analisis Data

Data volume kayu sisa yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif. Volume kayu sisa pada metode garis intersek ini diduga menggunakan panjang garis contoh dan akumulasi diameter dari bagian kayu sisa yang memotong garis. Persamaan dasar yang diperoleh dari persamaan Van Wagner (1968) dalam Howard dan Ward (1972), yaitu :

∑

Persamaan dasar tersebut masih dalam satuan British maka untuk menduga volume kayu sisa yang tertinggal di petak tebang per satuan luas dikalikan faktor konversi ke satuan ft3/acre yaitu :

∑

keterangan : V = volume per unit area (ft3/acre)

d = diameter dari kayu sisa pada titik yang berpotongan (inchi); 1 inchi = 0.39 cm

5 Kemudian volume kayu sisa dalam ft3/acre di atas dikalikan dengan faktor konversi untuk mendapatkan nilai volume kayu sisa dalam m3/ha.

( )

Keterangan : V = Volume per unit area (m3/ha)

1 ft3 = 0.0283 m3 1 acre = 0.405 ha

Proporsi kayu sisa merupakan perbandingan volume kayu sisa dengan potensi volume pohon berdiri. Proporsi kayu sisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

keterangan : pk = proporsi kayu sisa

Vk = volume kayu sisa (m3/ha)

Vt= total potensi volume pohon komersial berdiri (m3/ha) Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap volume kayu sisa dilakukan analisis regresi dengan beberapa variabel, yaitu kemiringan lapangan, LBDS pohon yang ditebang, dan intensitas penebangan. Analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan faktor yang berpengaruh terhadap volume kayu sisa adalah analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui hubungan ketiga faktor terhadap volume kayu sisa maka dilakukan uji R2, uji t, dan uji F dengan taraf signifikan sebesar 0.05. Analisis data dilakukan menggunakan Minitab 14. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut (Walpole 1995):

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3

keterangan : Ŷ = volume kayu sisa (m3/ha) b0, b1, b2, b3 = koefisien regresi

X1 = intensitas penebangan (pohon/ha) X2 = kemiringan lapangan (%)

X3 = LBDS pohon yang ditebang (m2/ha)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 664/Menhut-II/2011 tanggal 24 Nopember 2011, luas areal IUPHHK-HA PT INHUTANI II Unit Malinau adalah 29 040 hektar terletak di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. PT Inhutani II UM-HA Malinau secara geografis terletak pada 116º28’-116º40’ BT dan 2º52’-3º14’ LU. Kondisi topografi lapangan secara umum memiliki topografi landai sampai bergelombang. Keadaan lapangan areal kerja dengan kemiringan lapangan B sebesar 45.7%, kelas C sebesar 46.1%, dan sisanya (8.2%) memiliki kelas kemiringan lapangan D.

6

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), iklim di areal PT Inhutani II UM-HA Malinau termasuk Tipe Iklim A dengan nilai Q = 0 - 14.3 %.

Luas dan Kemiringan Plot Contoh

Jumlah plot contoh pada penelitian ini sebanyak 15 plot. Rata-rata luas plot contoh dalam penelitian ini adalah 2.6 ha, dengan luas plot terbesar 3.5 ha dan luas plot terkecil 1.8 ha (Lampiran 3). Plot contoh dengan IP rendah memiliki luas sebesar 19.98 ha, sedangkan IP tinggi memiliki luas 19.22 ha (Lampiran 2).

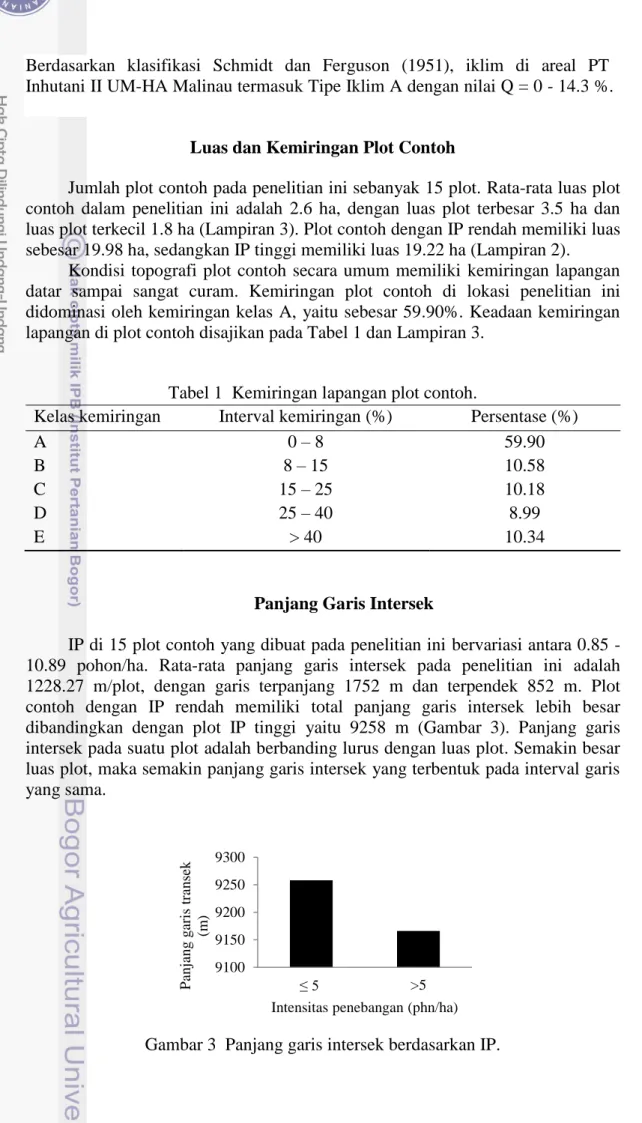

Kondisi topografi plot contoh secara umum memiliki kemiringan lapangan datar sampai sangat curam. Kemiringan plot contoh di lokasi penelitian ini didominasi oleh kemiringan kelas A, yaitu sebesar 59.90%. Keadaan kemiringan lapangan di plot contoh disajikan pada Tabel 1 dan Lampiran 3.

Tabel 1 Kemiringan lapangan plot contoh.

Kelas kemiringan Interval kemiringan (%) Persentase (%)

A 0 – 8 59.90

B 8 – 15 10.58

C 15 – 25 10.18

D 25 – 40 8.99

E > 40 10.34

Panjang Garis Intersek

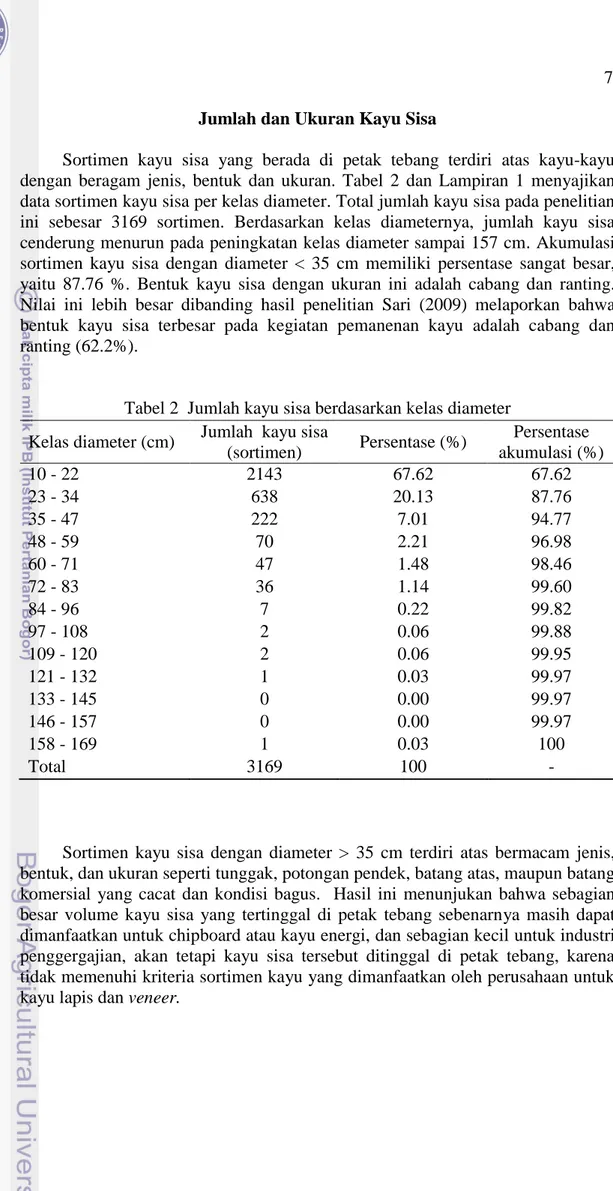

IP di 15 plot contoh yang dibuat pada penelitian ini bervariasi antara 0.85 - 10.89 pohon/ha. Rata-rata panjang garis intersek pada penelitian ini adalah 1228.27 m/plot, dengan garis terpanjang 1752 m dan terpendek 852 m. Plot contoh dengan IP rendah memiliki total panjang garis intersek lebih besar dibandingkan dengan plot IP tinggi yaitu 9258 m (Gambar 3). Panjang garis intersek pada suatu plot adalah berbanding lurus dengan luas plot. Semakin besar luas plot, maka semakin panjang garis intersek yang terbentuk pada interval garis yang sama.

Gambar 3 Panjang garis intersek berdasarkan IP. 9100 9150 9200 9250 9300 ≤ 5 >5 P an ja n g g ar is tr an se k (m )

7 Jumlah dan Ukuran Kayu Sisa

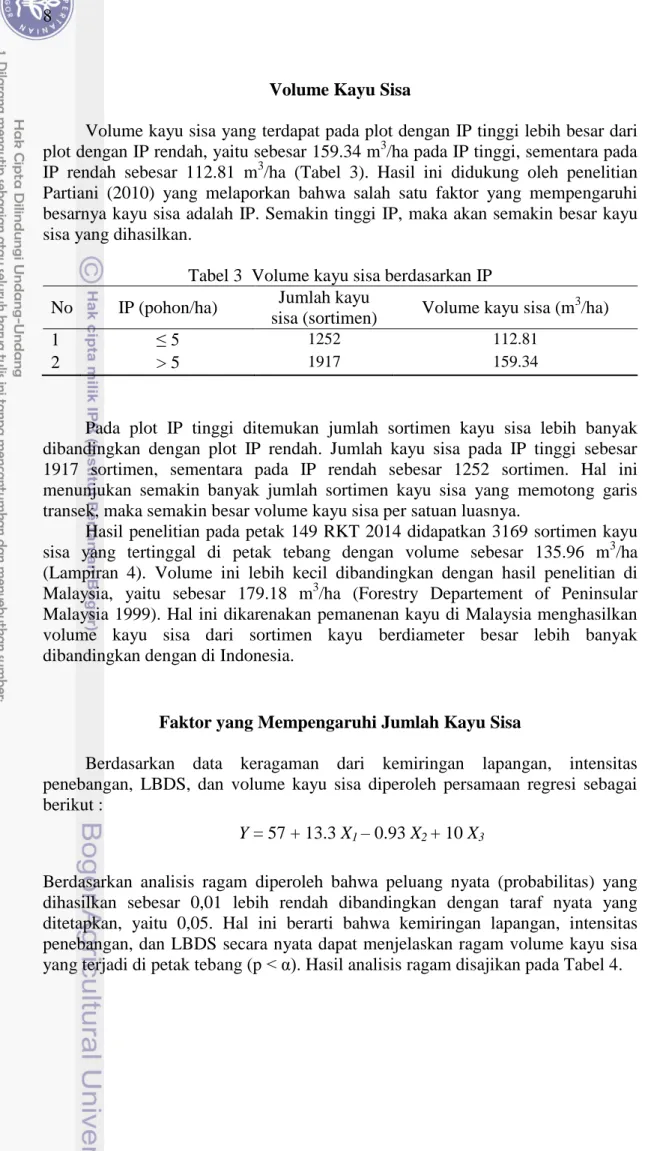

Sortimen kayu sisa yang berada di petak tebang terdiri atas kayu-kayu dengan beragam jenis, bentuk dan ukuran. Tabel 2 dan Lampiran 1 menyajikan data sortimen kayu sisa per kelas diameter. Total jumlah kayu sisa pada penelitian ini sebesar 3169 sortimen. Berdasarkan kelas diameternya, jumlah kayu sisa cenderung menurun pada peningkatan kelas diameter sampai 157 cm. Akumulasi sortimen kayu sisa dengan diameter < 35 cm memiliki persentase sangat besar, yaitu 87.76 %. Bentuk kayu sisa dengan ukuran ini adalah cabang dan ranting. Nilai ini lebih besar dibanding hasil penelitian Sari (2009) melaporkan bahwa bentuk kayu sisa terbesar pada kegiatan pemanenan kayu adalah cabang dan ranting (62.2%).

Tabel 2 Jumlah kayu sisa berdasarkan kelas diameter Kelas diameter (cm) Jumlah kayu sisa

(sortimen) Persentase (%) Persentase akumulasi (%) 10 - 22 2143 67.62 67.62 23 - 34 638 20.13 87.76 35 - 47 222 7.01 94.77 48 - 59 70 2.21 96.98 60 - 71 47 1.48 98.46 72 - 83 36 1.14 99.60 84 - 96 7 0.22 99.82 97 - 108 2 0.06 99.88 109 - 120 2 0.06 99.95 121 - 132 1 0.03 99.97 133 - 145 0 0.00 99.97 146 - 157 0 0.00 99.97 158 - 169 1 0.03 100 Total 3169 100 -

Sortimen kayu sisa dengan diameter > 35 cm terdiri atas bermacam jenis, bentuk, dan ukuran seperti tunggak, potongan pendek, batang atas, maupun batang komersial yang cacat dan kondisi bagus. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar volume kayu sisa yang tertinggal di petak tebang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk chipboard atau kayu energi, dan sebagian kecil untuk industri penggergajian, akan tetapi kayu sisa tersebut ditinggal di petak tebang, karena tidak memenuhi kriteria sortimen kayu yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kayu lapis dan veneer.

8

Volume Kayu Sisa

Volume kayu sisa yang terdapat pada plot dengan IP tinggi lebih besar dari plot dengan IP rendah, yaitu sebesar 159.34 m3/ha pada IP tinggi, sementara pada IP rendah sebesar 112.81 m3/ha (Tabel 3). Hasil ini didukung oleh penelitian Partiani (2010) yang melaporkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kayu sisa adalah IP. Semakin tinggi IP, maka akan semakin besar kayu sisa yang dihasilkan.

Tabel 3 Volume kayu sisa berdasarkan IP No IP (pohon/ha) Jumlah kayu

sisa (sortimen) Volume kayu sisa (m

3

/ha)

1 ≤ 5 1252 112.81

2 > 5 1917 159.34

Pada plot IP tinggi ditemukan jumlah sortimen kayu sisa lebih banyak dibandingkan dengan plot IP rendah. Jumlah kayu sisa pada IP tinggi sebesar 1917 sortimen, sementara pada IP rendah sebesar 1252 sortimen. Hal ini menunjukan semakin banyak jumlah sortimen kayu sisa yang memotong garis transek, maka semakin besar volume kayu sisa per satuan luasnya.

Hasil penelitian pada petak 149 RKT 2014 didapatkan 3169 sortimen kayu sisa yang tertinggal di petak tebang dengan volume sebesar 135.96 m3/ha (Lampiran 4). Volume ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil penelitian di Malaysia, yaitu sebesar 179.18 m3/ha (Forestry Departement of Peninsular Malaysia 1999). Hal ini dikarenakan pemanenan kayu di Malaysia menghasilkan volume kayu sisa dari sortimen kayu berdiameter besar lebih banyak dibandingkan dengan di Indonesia.

Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kayu Sisa

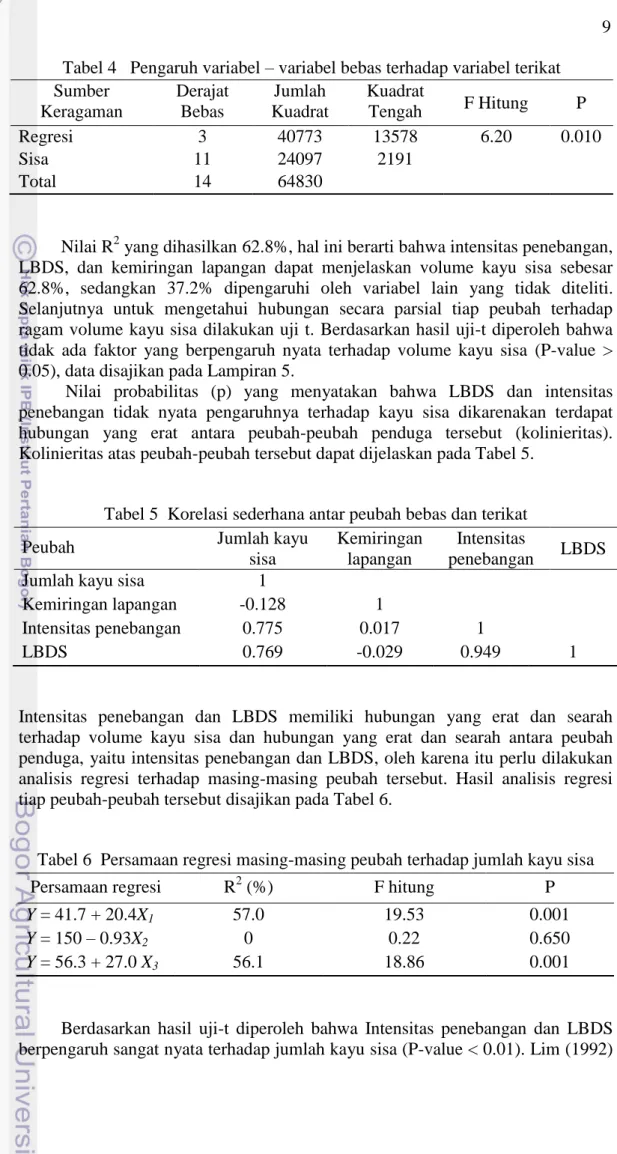

Berdasarkan data keragaman dari kemiringan lapangan, intensitas penebangan, LBDS, dan volume kayu sisa diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 57 + 13.3 X1 – 0.93 X2 + 10 X3

Berdasarkan analisis ragam diperoleh bahwa peluang nyata (probabilitas) yang dihasilkan sebesar 0,01 lebih rendah dibandingkan dengan taraf nyata yang ditetapkan, yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa kemiringan lapangan, intensitas penebangan, dan LBDS secara nyata dapat menjelaskan ragam volume kayu sisa yang terjadi di petak tebang (p < α). Hasil analisis ragam disajikan pada Tabel 4.

9 Tabel 4 Pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat

Sumber Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F Hitung P Regresi 3 40773 13578 6.20 0.010 Sisa 11 24097 2191 Total 14 64830

Nilai R2 yang dihasilkan 62.8%, hal ini berarti bahwa intensitas penebangan, LBDS, dan kemiringan lapangan dapat menjelaskan volume kayu sisa sebesar 62.8%, sedangkan 37.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan secara parsial tiap peubah terhadap ragam volume kayu sisa dilakukan uji t. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh bahwa tidak ada faktor yang berpengaruh nyata terhadap volume kayu sisa (P-value > 0.05), data disajikan pada Lampiran 5.

Nilai probabilitas (p) yang menyatakan bahwa LBDS dan intensitas penebangan tidak nyata pengaruhnya terhadap kayu sisa dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara peubah-peubah penduga tersebut (kolinieritas). Kolinieritas atas peubah-peubah tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5 Korelasi sederhana antar peubah bebas dan terikat

Peubah Jumlah kayu

sisa

Kemiringan lapangan

Intensitas

penebangan LBDS

Jumlah kayu sisa 1

Kemiringan lapangan -0.128 1

Intensitas penebangan 0.775 0.017 1

LBDS 0.769 -0.029 0.949 1

Intensitas penebangan dan LBDS memiliki hubungan yang erat dan searah terhadap volume kayu sisa dan hubungan yang erat dan searah antara peubah penduga, yaitu intensitas penebangan dan LBDS, oleh karena itu perlu dilakukan analisis regresi terhadap masing-masing peubah tersebut. Hasil analisis regresi tiap peubah-peubah tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Persamaan regresi masing-masing peubah terhadap jumlah kayu sisa

Persamaan regresi R2 (%) F hitung P

Y = 41.7 + 20.4X1 57.0 19.53 0.001 Y = 150 – 0.93X2 0 0.22 0.650 Y = 56.3 + 27.0 X3 56.1 18.86 0.001

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh bahwa Intensitas penebangan dan LBDS berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah kayu sisa (P-value < 0.01). Lim (1992)

10

melaporkan bahwa terdapat hubungan yang sangat nyata antara bidang dasar pohon yang ditebang dengan volume kayu sisa yang terjadi. Semakin besar bidang dasar pohon yang ditebang, maka semakin besar kayu sisa yang terjadi di petak tebang.

Kemiringan lapangan tidak berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa, ini ditentukan oleh P-value 0.512 (P > 0.05). Sari (2009) melaporkan bahwa kemiringan lapangan tidak terlalu berpengaruh terhadap kayu sisa. Partiani (2010) memperoleh hasil bahwa intensitas penebangan dan LBDS berpengaruh nyata terhadap jumlah kayu sisa, sedangkan kemiringan lapangan tidak berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perbedaan intensitas penebangan menghasilkan jumlah kayu sisa yang berbeda. Intensitas penebangan tinggi menghasilkan jumlah kayu sisa yang lebih besar dari intensitas penebangan rendah. Sebagian besar kayu sisa yang dihasilkan dari kegiatan penebangan hutan alam memiliki diameter kecil (≤ 35 cm). Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kayu sisa adalah intensitas penebangan dan LBDS pohon yang ditebang.

Saran

Perlu dilakukan penelitian serupa dengan tipe hutan yang berbeda dan dilakukan analisis statistik untuk menentukan panjang garis intersek yang digunakan untuk menduga suatu wilayah agar lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Budiaman A, Kartika EC. 2004. Kuantifikasi kayu sisa pemanenan kayu pada pengusahaan hutan tanaman industri kayu pulp dengan metode kayu penuh (whole tree method):studi kasus di HPHTI PT INHUTANI II Pulau Laut-Kalimantan Selatan. Jurnal Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB 17(2):92-99.

Cochran GW. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Willey Jhon, Sons, penerjemah. Jakarta (ID): UI Pr. Terjemahan dari : Sampling Technique.

Forestry Departement of Peninsular Malaysia. 1999. Quantification of Forest Residue and Small Dimension Logs. Forest Departement Peninsular Malaysia, Trengganu State Goverment and Danish Corporation for Environtment.

Lim C. 1992. Studi volume kayu sisa pemanenan kayu dengan sistem tpti di areal HPH PT Kayu Pasaguan (Alas Kusuma Group) Kalimantan Barat [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

11 Morizon. 2013. Limbah pemanenan kayu dan faktor eksploitasi di IUPHHK-HA PT Diamond Raya Timber Provinsi Riau [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Partiani T. 2010. Kayu sisa pemanenan kayu dan faktor eksploitasi di hutan alam PT Salaki Summa Sejahtera Pulau Siberut Sumatera Barat [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Purnamasari DR. 2012. Limbah pemanenan kayu, faktor eksploitasi dan karbon tersimpan pada limbah pemanenan kayu di IUPHHK-HA PT Indexim Utama, Kalimantan Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Simon H. 2007. Metode Inventarisasi Hutan. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Sari RM. 2009. Identifikasi dan pengukuran potensi kayu sisa pemanenan kayu.

[skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Supangat A. 1997. Statistika dalam kajian deskriptif, inferensi, dan nonparametrik. Jakarta (ID): Prenada Media Group.

Howard JO, Ward FR. 1972. Measurement of Logging Residue, Alternative Applications of The Line Intersect Method. USDA Forest Service. Research Note. PNW-183.

Viriandarhenny YE. 2012. Limbah penebangan dan faktor eksploitasi pemanenan kayu di PT Mamberamo Alas Mandiri Provinsi Papua [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Walpole RE. 1995. Pengantar Statistika. Bambang S, penerjemah. Jakarta(ID): Gramedia. Terjemahan dari: Introduction to Statistics.Ed ke-3.

12

Lampiran 1 Jumlah kayu sisa per selang diameter pada masing-masing plot Selang

diameter (cm)

Jumlah kayu sisa (sortimen)

Total (sortimen) Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 Plot 5 Plot 6 Plot 7 Plot 8 Plot 9 Plot 10 Plot 11 Plot 12 Plot 13 Plot 14 Plot 15 10 - 22 231 19 162 148 91 187 177 125 172 149 195 131 151 147 58 2143 23 - 34 75 1 56 35 16 47 65 29 43 41 54 33 28 82 33 638 35 - 47 28 1 12 8 3 25 21 16 26 15 15 9 12 21 10 222 48 - 59 8 0 3 3 4 10 5 6 7 4 5 2 3 8 2 70 60 - 71 4 0 3 1 0 8 8 7 4 2 1 1 2 4 2 47 72 - 83 6 0 1 1 3 2 4 2 4 5 1 3 2 1 1 36 84 - 96 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 97 - 108 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 109 - 120 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 121 - 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 133 - 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 - 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 - 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Total 352 21 237 196 117 283 282 185 257 216 271 179 200 266 107 3169 1 2

13

Lampiran 2 Klasifikasi plot per intensitas penebangan IP (pohon/ha) Plot Luas plot (ha) Intensitas penebangan (pohon/ha) Panjang garis transek (m) Panjang garis transek (feet) Jumlah kuadrat diameter kayu sisa (Inchi2) Volume kayu sisa (ft3/acre)

Volume kayu sisa (m3/ha) ≤ 5 2 2,40 1,25 874 2867,45 1092,94 142,10 9,93 4 2,22 4,51 1084 3556,43 13827,43 1449,51 101,29 6 3,02 4,64 1440 4724,41 36376,11 2870,54 200,58 12 3,14 1,91 1444 4737,53 13917,37 1095,22 76,53 13 3,14 1,59 1444 4737,53 18432,52 1450,53 101,36 14 2,54 4,72 1220 4002,62 35790,03 3333,59 232,94 15 3,53 0,85 1752 5748,03 12087,78 784,01 54,78 Total 19,98 19,48 9258 30374,02 131524,18 32259,17 2254,16 Rata-rata 2,85 2,78 1322,57 4339,15 18789,17 1614,35 112,81 >5 1 2,30 10,89 1030 3379,27 33694,60 3717,34 259,76 3 2,11 5,68 1048 3438,32 18943,00 2053,98 143,53 5 1,81 6,07 852 2795,28 10527,16 1404,05 98,11 7 2,77 5,05 1336 4383,20 31635,73 2690,80 188,02 8 2,77 5,05 1336 4383,20 20781,69 1767,60 123,51 9 3,53 5,39 1744 5721,78 28115,37 1831,92 128,01 10 2,01 6,97 932 3057,74 21134,29 2576,80 180,06 11 1,91 6,28 888 2913,39 19100,70 2444,25 170,80 Total 19,22 51,37 9166 30072,18 183932,54 43821,32 3062,08 Rata-rata 2,40 6,42 1145,75 3759,02 22991,57 2280,28 159,34 1 3

14

Lampiran 3 Karakteristik masing-masing plot contoh

Plot Luas plot (ha) Intensitas penebangan (n/ha) LBDS (m2/ha) Volume kayu sisa (m3/ha) Kemiringan lapangan (%) 1 2,30 10,89 7,98 259,76 10,64 2 2,40 1,25 0,64 9,93 24,82 3 2,11 5,68 3,65 143,53 15,82 4 2,22 4,51 1,68 101,29 14,48 5 1,81 6,07 3,01 98,11 30,56 6 3,02 4,64 2,59 200,58 3,47 7 2,77 5,05 3,75 188,02 23,40 8 2,77 5,05 3,72 123,51 21,00 9 3,53 5,39 4,14 128,01 5,14 10 2,01 6,97 5,21 180,06 5,44 11 1,91 6,28 3,21 170,80 1,28 12 3,14 1,91 1,11 76,53 6,15 13 3,14 1,59 0,83 101,36 7,20 14 2,54 4,72 3,01 232,94 22,55 15 3,53 0,85 0,88 54,78 4,85 Total 39.20 70.84 45.42 5329.5 - Rata-rata 2.61 4.77 3.03 135.96 13.12

Lampiran 4 Volume kayu sisa pada petak 149 Petak Panjang garis

transek (m) Panjang Garis intersek (feet) ∑Kuadrat diameter kayu sisa (Inchi2) Volume Kayu sisa (ft3/acre) Volume Kayu sisa (m3/ha) 149 18424 60446.19 315456.72 1945.65 135.96

Lampiran 5 Pengaruh parsial variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat

Predictor Coef SE coef T P

Constant 57.03 31.34 1.82 0.096 Intensitas penebangan 13.31 15.43 0.86 0.407 LBDS 10.01 20.56 0.49 0.636 Rata kelerengan -0,934 1.354 -0,69 0.505 S = 46.8044 R2 = 62.8% R2 (adj) = 52.7%

15 RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Magelang pada tanggal 18 Mei 1992 dari ayah Maktuh, B.Sc dan ibu Sri Setyowati. Penulis adalah putra keempat dari empat bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Purworejo dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan diterima di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.

Pada tahun 2012 penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan di Sancang dan Kamojang. Pada tahun 2013 penulis melaksanakan Praktek Pengelolaan Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Pada tahun 2014 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang dan penelitian di PT Inhutani II Unit Manajemen Hutan Alam Malinau, Kalimantan Utara. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten praktikum Pemanenan Sumberdaya Hutan tahun ajaran 2013/2014, dan asisten Praktek Pengelolaan Hutan tahun ajaran 2014/2015. Penulis juga pernah aktif sebagai anggota Divisi Keprofesian Himpunan Profesi Forest Management Students Club (FMSC), anggota Kelompok Studi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Himpunan Profesi FMSC, anggota Pramuka IPB, dan ketua Keluarga Masyarakat Purworejo di IPB (GAMAPURI). Prestasi yang pernah diraih penulis adalah dibiayainya Program Kreatifitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) tahun 2013.