BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan faedah penelitian. Motivasi yang mendorong dilakukannya penelitian dengan topik: “Asesmen peran informasi geospasial dalam proses boundary making dan sengketa batas daerah pada era otonomi daerah di Indonesia” adalah keinginan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran dan kontribusi disiplin ilmuTeknik Geodesi dan Geomatika dalam penetapan dan penegasan batas wilayah, terutama karena sering terjadinya sengketa batas daerah dalam kegiatan penegasan batas daerah pada era otonomi daerah yang luasdi Indonesia. Asesmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang mencakup: identifikasi, analisis dan evaluasi. Hasil asesmen diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk meminimalkan terjadinya sengketa batas daerah di masa mendatang.

I.1. Latar belakang

Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 melahirkan era Reformasi. Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999 telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari yang selama Orde Baru (1966-1998) sangat didominasi dengan pendekatan sentralistik menuju ke desentralisasi yang lebih luas (Hariyono, 2013). Pada era reformasi ini lahirlah satu paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Lahirnya paket undang-undang tersebut merupakan kebijakan desentralisasi di bidang politik, administrasi dan fiskal menandai dimulainya Era Otonomi Daerah (OTDA) yang lebih luas di Indonesia (Suyanto, 2007).

Sejak berlakunya paket undang-undang tersebut,daerah mempunyai peluang yang lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada UU No.22 tahun 1999 yang kemudian

diganti dengan UU No.32 tahun 2004 dan diganti lagi dengan UU No.23 tahun 2014, hanya ada enam kewenangan yang tidak diberikan ke daerah yaitu bidang-bidang: (1) politik luar negeri, (2)fiskal dan moneter, (3) pertahanan, (4) keamanan, (5) hukum dan (6) keagamaan. Dengan demikian, semenjak era OTDA yang luas, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Dalam ilmu politik, pelimpahan kewenangan kepada daerah dikenal sebagai asas otonomi daerah yang merupakan bentuk kongkrit dari penyelenggaraan pemerintahan dengan asas desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi) (Imawan, 2007).

Adanya pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengelola wilayahnya menciptakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Salah satu pemanfaatan peluang tersebut adalah melakukan pemekaran wilayah, sehingga pada era OTDA yang luas banyak muncul daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran. Kebijakan pemekaran wilayah selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1999 sampai dengan kebijakan moratorium pemekaran tahun 2009) telah menghasilkan 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010).

Penelitian Decentralization Support Facility (2007) menyimpulkan ada berbagai faktor penyebab yang mendorong munculnya pemekaran, yaitu: faktor kesejarahan, ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pelayanan publik dan tidak terakomodasinya representasi politik. Faktor penyebab pemekaran lainnya yang berupa penarik adalah limpahan fiskal yang berasal dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penentuan DAU memperhatikan kebutuhan daerah yang tercermin dari data jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat dan potensi ekonomi daerah (Salamm, 2007).

Setiap pemekaran wilayah, sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah yang luas, pada dasarnya membawa implikasi dan konsekuensi yang luas sebagai akibat adanya perubahan-perubahan seperti: struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas wilayah dan luas wilayah, nama daerah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah dengan daerah induk (Chalid, 2005).

Dalam hal batas wilayah, konsekuensi dari terjadinya pemekaran wilayah, antara lain perlunya penataan kembali batas wilayah daerah otonom baik daerah induk maupun DOB hasil pemekaran. Batas wilayah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia selanjutnya disebut batas daerah.

Merujuk pada teori batas wilayah menurut Jones (1945), penataan batas daerah dapat dimasukan dalam terminologi boundary making yang memiliki pengertian sebagai suatu proses mewujudkan adanya garis batas wilayah administrasi daerah otonom. Dua tahapan boundary making yang sangat penting adalah penetapan (delimitation) dan penegasan (demarcation) (Donaldson dan Williams, 2008). Sebagai suatu proses, boundary making memiliki karakteristik yang sistematik dan memiliki tiga aspek yaitu aspek politik, hukum dan teknis (geospasial) (Jones, 1945; Srebro dan Shoshany, 2013).

Penerapan azaz desentralisasi sebenarnya sudah diadopsi dalam sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan yaitu dengan diundangkan lima Undang-undang (UU) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagai dasar untuk pelimpahan kewenangan dan pembagian wilayah, yaitu: (1) UU No.1 tahun 1945, (2) UU No.22 tahun 1948, (3) UU No.1 tahun 1957, (4) UU No.18 tahun 1965 dan (5) UU No.5 tahun 1974 (Suyanto, 2007). Namun dalam lima undang-undang tersebut kontrol pemerintah pusat masih sangat kuat sehingga otonomi daerah hanya bersifat desentralisasi administratif belaka. Daerah tidak lebih dari hanya kepanjangan tangan untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat, sementara kebijakan yang bersifat politik tetap diatur oleh pemerintah pusat (Soeaidy, 2007). Akibat dari kewenangan daerah yang masih terbatas, maka batas daerah yang berfungsi sebagai pemisah kewenangan antar daerah bukan merupakan faktor determinan sehingga relatif sedikit terjadi permasalahan (sengketa) yang terkait batas daerah (Kristiyono, 2008).

Berbeda dalam hal memaknai batas daerah pada era sebelum Reformasi, dalam era OTDA yang luas, batas daerah merupakan salah satu faktor determinan bagi setiap daerah, karena keberadaan garis batas menentukan batas kewenangan pengelolaan wilayah dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah tersebut.

Sebagai ilustrasi bahwa pada era OTDA yang luas batas daerah menjadi faktor determinan, adalah merujuk pada UU No.32 tahun 2004 pasal 21 ayat (f) yang kemudian diganti dengan UU No.23 tahun 2014 pasal 289 ayat (4), bahwa Daerah mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di Daerah. Hak DBH diatur pada pasal 14 ayat (e) UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa DBH penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan komposisi 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah. Demikian juga dalam hal DBH penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan (pasal 14 ayat f), dibagi dengan komposisi 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah.

Berdasarkan pasal 14 UU No.33 tahun 2004 seperti diuraikan sebelumnya, faktor alokasi DBH memicu setiap daerah menuntut kepastian posisi keberadaan SDA yang berarti menuntut ketegasan letak batas di lapangan, sehingga ketegasan letak batas menjadi faktor determinan yang menentukan kepastian daerah sebagai penghasil SDA (Zainie, 2007). Secara umum, pentingnya kejelasan dan ketegasan batas daerah adalah: (1) agar ada kejelasan cakupan wilayah dalam pengelolaan kewenangan administrasi pemerintahan daerah, (2) untuk menghindari tumpang tindih tata ruang daerah, (3) efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, (4) kejelasan luas wilayah, (5) kejelasan dalam hal administrasi kependudukan, (6) kejelasan dalam hal daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), (7) kejelasan dalam hal administrasi pertanahan, (8) kejelasan dalam hal perijinan pengelolaan SDA (Subowo, 2009).

Dua tahapan penting boundary making yang dilaksanakan pada sepuluh tahun awal era OTDA di Indonesia adalah penetapan dan penegasan batas daerah (Subowo, 2009). Penetapan batas daerah merupakan bagian dari proses pembentukan DOB. Salah satu proses dalam pembentukan DOB tersebut adalah proses boundary making untuk menetapkan batas daerah yang dibentuk, sehingga proses boundary making batas daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari

proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknispemetaan.

Secara praktis, dalam proses membagi-bagi permukaan bumi atas dasar satuan politik memerlukan ketersediaan IG khususnya peta, sehingga sering dikatakan bahwa peta merupakan infrastruktur dalam proses boundary making (Adler, 1995). Dalam hal peta, di Indonesia sejarah pemetaan sudah berlangsung cukup lama. Peta paling awal di Indonesia diperkirakan dibuat pada abad ke-13. Kegiatan survei pemetaan di Indonesia pada awalnya dilakukan pada masa kolonial Belanda yang menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1969 didirikan lembaga Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang bertugas membangun sistem koordinasi survei dan pemetaan di Indonesia (Ikawati dan Setiawati, 2009).

Pada awal pembentukan Bakosurtanal, baru sekitar 15 % dari wilayah daratan Indonesia yang dibuat peta topografi skala 1: 50.000 yang terkontrol secara geodetik dan hanya sekitar 26 % peta topografi kompilasi skala 1:100.000 dan 1:500.000, sedangkan sisanya berupa peta-peta sketsa. Dalam waktu dua dasa warsa setelah berdirinya Bakosurtanal, kegiatan survei dan pemetaan yang dilakukan Bakosurtanal terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi geospasial (fotogrametri, satelit penginderaan jauh dan teknologi penentuan posisi GPS) sehingga kegiatan survei pemetaan dapat dilakukan lebih cepat, cakupan lebih luas serta skala yang lebih besar (Ikawati dan Setiawati, 2009). Sampai tahun 2008, cakupan peta rupabumi Indonesia (peta RBI) skala 1:250.000 telah mencapai seluruh wilayah Indonesia, sedangkan wilayah lain pada umumnya sudah dipetakan pada skala 1:100.000 sampai 1:25.000 (Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi BIG, 2013). Peta RBI yang diproduksi oleh Bakosurtanal yang kemudian pada tahun 2011 berganti nama dimenjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk keperluan boundary making dalam pembentukan DOB (Khafid, 2013).

Pembentukan DOB pelaksanaanya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemekaran wilayah yang didasarkan atas UU No.22 tahun 1999, pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.129 tahun 2000

tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Setelah UU No.22 tahun 1999 diganti dengan UU No.32 tahun 2004, maka PP No129 tahun 2000 juga diganti dengan PP No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kedua PP tersebut menjadi pedoman dan kerangka kerja dalam pembentukan daerah.

Setelah DOB terbentuk dengan disahkannya Undang-undang tentang Pembentukan Daerah (UUPD), pada setiap UUPD mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penegasan batas secara pasti di lapangan. Untuk pelaksanaan penegasan batas daerah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan suatu pedoman teknis penegasan batas daerah. Pada awalnya pedoman teknis tersebut berupa surat edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yaitu surat edaran No.126/2742/SJ tanggal 27 November 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang kemudian pada tahun 2012 diganti lagi dengan Permendagri No.76 tahun 2012(Subowo, 2012).

Sesuai perkembangan politik, ekonomi dan budaya masyarakat dunia maupun lokal suatu negara dalam memaknai batas, maka sering terjadi konflik atau sengketa terkait batas wilayah (Prescott, 2010). Di Indonesia seiring dengan perkembangan politik otonomi daerah seperti telah diuraikan sebelumnya, banyak terjadi sengketa batas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa (Kausar, 2009). Penambahan daerah melalui pemekaran wilayah berpotensi menimbulkan sengketa terutama akibat tidak jelasnya keberadaan batas daerah (Harmantyo, 2007). Di samping itu, sengketa batas daerah juga dipicu karena daerah kabupaten/kota sering menterjemahkan otonomi sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi SDA dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang (Dwiyanto, dkk., 2003).

Sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat ada 82 kasus sengketa batas daerah yang belum dapat diselesaikan. Bahkan 449 segmen dari 640 segmen batas daerah

yang belum ditegaskan diduga memiliki potensi sengketabatas (Kemendagri, 2012). Ada empat aspek penyebab sengketa batas daerah yaitu: (1) aspek yuridis, (2) aspek ekonomi, (3) aspek politik-pemerintahan dan (4) aspek sosio-kultural. Permasalahan aspek yuridis adalah terkait dengan ketidaksinkronan antara UUPD yang satu dengan lainnya, ketidaksinkronan antara batang tubuh dengan lampirannya terutama peta lampiran pada UUPD dan permasalahan kualitas peta sebagai infrastruktur yang digunakan dalam proses pembentukan DOB. Permasalahan aspek ekonomi pada dasarnya adalah berkaitan dengan masalah pembagian DAU dan DBH sumberdaya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi) (Mustofa, 2010). Kedua parameter tersebut sangat dipengaruhi oleh letak garis batas daerah di lapangan yang menentukan kepastian suatu daerah sebagai daerah penghasil.

Aspek ketiga penyebab sengketa batas daerah adalah aspek politik-pemerintahan. Aspek ini berkaitan dengan sumberdaya politik di daerah yang diperselisihkan, seperti jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggauta DPRD provinsi/kabupaten/kota dan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pelayanan pemerintahan, atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan yang pada akhirnya bermuara pada sistem keterwakilan daerah. Aspek keempat, yaitu sosio-kultural, utamanya adalah terkait adanya persepsi di masyarakat bahwa garis batas daerah akan memisahkan etnis dan hilangnya hak atas tanah ulayat/tanah adat, disamping adanya permasalahan kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, potensi sejarah riwayat konflik yang berkepanjangan. Ke-empat aspek permasalahan tersebut dapat terjadi secara kombinasi antara satu aspek dengan lainnya atau kombinasi dari keseluruhan aspek (Subowo, 2009).

Berdasarkan fakta adanya berbagai permasalahan besar pemekaran wilayah yang timbul selama pelaksanaan otonomi daerah, pada tanggal 3 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Sidang Paripurna DPR-RI mengeluarkan kebijakan Moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah telah menyusun suatu

Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Desartada ini telah disetujui dalam Rapat Kerja antara Pemerintah dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 21 Sepetember 2010 (Wasistiono, dkk., 2010).

Salah satu dimensi fundamental yang digunakan dalam menyusun kerangka pikir Desartada adalah dimensi geografis. Dimensi geografis menggambarkan bahwa setiap daerah otonomi berdiri di atas sebuah wilayah geografis tertentu yang memenuhi syarat, baik dilihat kejelasan cakupan wilayah dan batas-batasnya pada saat daerah dibentuk maupun proyeksinya kedepan untuk menampung dan mendukung aktivitas manusia yang ada di atasnya. Dimensi geografis tersebut harus tercermin dalam suatu peta (informasi geospasial) baik peta dasar maupun peta tematik wilayah. Untuk membentuk suatu daerah otonom provinsi, kabupaten dan kota diperlukan syarat minimum tentang luas dan karakteristik geografis (Wasistiono, dkk., 2010).

Salah satu tujuan kebijakan Desartada adalah merumuskan prosedur baru bagi pembentukan daerah otonom untuk proses pembentukan DOB di masa depan (Wasistiono, dkk., 2010). Untuk itu perlu terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sungguh-sungguh dan konsisten terhadap hasil-hasil pemekaran daerah selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2009. Dalam hal ini melakukan evaluasi menyeluruh berarti melakukan asesmen, yaitu melakukan taksiran yang bersifat deskriptif yang menggambarkan sesuatu secara holistik (menyeluruh) yang digunakan untuk menyusun suatu program yang dibutuhkan dan bersifat realistik sesuai kenyataan secara obyektif (Banta, 1996).

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah informasi geospasial karena secara teori dan praktek, informasi geospasial (peta) merupakan infrastruktur penting dalam boundary making dan bila ketersediaannya tidak memadai bisa berkontribusi menjadi penyebab sengketa (Blake, 1995). Disamping itu, peta juga merupakan bukti yang memainkan peranan penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai letak garis batas khususnya di proses peradilan (Akweenda, 1990).

Beberapa contoh kasus sengketa batas daerah di Indonesia yang muncul pada era otonomi daerah yang luas yang bersumber dari peta adalah kasus sengketa batas daerah: (1) antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar (Kemendagri, 2012), (2) antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang (Kristiyono, 2008), (3) antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung (Kemendagri, 2012), antara Kabupaten Tebodengan Kabupaten Bungo (Nurbardi, 2008), (4) sengketa batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait kepemilikan Pulau Berhala (Sumaryo, 2012) dan sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau di kwasan sumur minyak Langgak (LPPM-UIR, 2014).

I.2.Perumusan masalah

Dua tahapan penting boundary making yang dilaksanakan pada sepuluh tahun awal era OTDA di Indonesia adalah penetapan dan penegasan batas daerah. Penetapan batas daerah merupakan bagian dari proses pembentukan DOB. Pembentukan DOB pelaksanaanya diatur dalam PP No.129 tahun 2000 tentangPersyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Setelah DOB dibentuk dan batas daerah ditetapkan melalui Undang-undang Pembentukan Daerah (UUPD), Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri diberi amanat oleh UUPD untuk melaksanakan penegasan batas daerah. Pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri No.1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Secara teori dan empirik, dalam proses penetapan diperlukan IG sebagai infrastruktur untuk memilih letak dan mendefinisikan batas wilayah (Jones, 1945). Di sisi lain, dalam teori diagnosis penyebab konflik Moore (1986) disebutkan bahwa data/informasi dapat berkontribusi menjadi penyebab sengketa. Dalam proses penegasan batas daerah di Indonesia, fakta yang ada menunujukkan banyak terjadi sengketa batas daerah. Dalam hal sengketa batas, secara teori dan empirik,

IG dapat berkontribusi menjadi penyebab sengketa batas wilayah (Blake, 1995; Prescott, 1987).

Berdasar permasalahan yang telah diuraikan, sangat dimungkinkan kerangka kerja yang diatur dalam PP No.129 tahun 2000 dan PP No.78 tahun 2007 berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan maupun kualitas hasil penetapan. Selain itu dimungkinkan juga regulasi yang mengatur pelaksanaan penegasan batas daerah (Permendagri No.1 tahun 2006) juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penegasan batas daerah. Tidak tertutup kemungkinan, keduanya berdampak lanjutan terhadap terjadinya sengketa batas daerah.

Pertanyaan penelitian yang perlu dijawab sehubungan dengan permasalahan penelitian tersebut adalah:

1) Apakah regulasi PP No.129 tahun 2000, PP N0.78 tahun 2007 dan Permendagri No.1 tahun 2006 berpengaruh terhadap kerangka kerja pelaksanaan dan hasil penetapan dan penegasan batas daerah pada sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah yang luas di Indonesia ? 2) Bagaimana kondisi IG yang ada di Indonesia dalam hal ketersediaannya

untuk mendukung penetapan batas daerah dalam pembentukan DOB pada sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah yang luas di Indonesia ? 3) Bagaimana penggunaan IG dalam proses, dan sebagai luaran (output)

dalam penetapan batas daerah pada era otonomi daerah yang lauas di Indonesia?

4) Apakah IG berkontribusi terhadap munculnya sengketa batas daerah pada penegasan batas daerah di era otonomi daerah yang luas di Indonesia? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dilakukan identifikasi terhadap kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah, identifikasi terhadap ketersediaan IG yang digunakan dan dihasilkan dalam proses penetapan batas daerah, evaluasi terhadap penggunaan IG dalam proses penetapan batas daerah dan analisis kontribusi IG dalam terjadinya sengketa batas daerah pada sepuluh tahun era otonomi daerah di Indonesia.

Mengingat kompleksitas yang tinggi dalam proses boundary making batas daerah yang terkait dengan era dan proses politik serta perkembangan informasi geospasial, maka penelitian ini hanya difokuskan pada:

1. Era otonomi daerah dibatasi pada periode dimulainya otonomi daerah tahun 1999 sampai dikeluarkannya kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh Pemerintah dan DPR tahun 2009.

2. Obyek penelitianyang dilakukan dalam penelitian ini hanya berfokus pada batas daerah yang secara geografis terletak di daratdengan pertimbangan :

a. batas daerah di darat bukan batas imajiner sehingga dapat dilakukan demarkasi di lapangan dan secara fisik dapat dipasang tanda-tanda batas yang dapat dikenali di lapangan,

b. keberadaan batas wilayah di darat langsung bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya,

c. fakta yang ada menunjukkan bahwa sengketa batas daerah lebih banyak terjadi pada batas daerah di darat,

d. batas laut daerah tidak dikenal sebelumnya.

3. Asesmen peran IGpada penelitian ini difokuskan kepada peta dasar yang digunakan dalam penetapan dan peta tematik hasil penetapan yaitu peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran UUPD. Hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada pendapat Jones (1945) bahwa tahapan delimitasi (penetapan) merupakan tahapan yang sangat krusial dan harus disiapkan secara sungguh-sungguh karena hasilnya mempengaruhi tahap penagasan (demarkasi).

4. Dokumen UUPD beserta peta wilayah administrasi lampiran UUPD yang diteliti adalah UUPD yang dibentuk atas dasar PP No.129 tahun 2000 dan PP No.78 tahun 2007. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedua PP tersebut berisi berbagai persyaratan pembentukan DOB termasuk persyaratan IG.

I.3. Keaslian penelitian

Untuk memberi gambaran perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, terlebih dahulu diilustrasikan hubungan antara ranah keilmuan boundary making, geospasial, dan konflik. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tiga lingkaran yang berpotongan seperti diilustrasikan pada Gambar 1.1. Dari perpotongan tiga lingkaran tersebut terbentuksuatu area permasalahan yang dapat diteliti dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang.

Gambar 1.1.Obyek penelitian pada area permasalahan dari hubungan antararanah keilmuan boundary making, geospasial dan konflik/sengketa

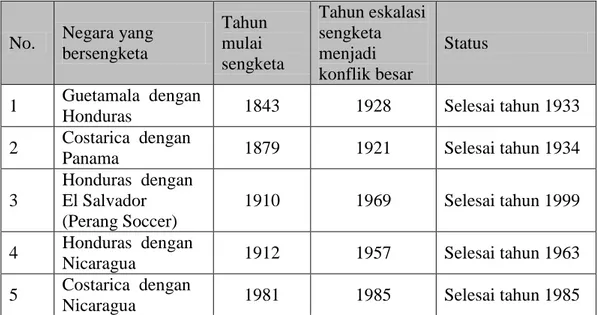

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk batas daerah dan batas wilayah internasional disajikan pada Tabel 1.1.

Boundary making

Geospasial Konflik

Penelitian sebelumnya fokus pada aspek boundary making

Penelitian sebelumn ya fokus pada aspek konflik/se ngketa Area permasalahan yang dapat diteliti

Penelitian yang dilakukan fokus pada informasi geospa sial

Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses

BoundaryMaking dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia

Tabel 1.1. Penelitian batas daerah dan batas internasional

No Peneliti Tahun Judul Metode Hasil

1 Welfizar 2004 Analisis Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Deskriptif Sengketa batas disebabkan adanya penolakan terhadap Peraturan Pemerintah No.84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam namun aspirasi tersebut tidak diakomodasi oleh pemerintah. 2 Mursyi dyansah 2007 Konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan. Deskriptif dengan analisis segitiga dimensi konflik. Faktor penyebab konflik: (1) struktural,(2) perbedaan pendapat penggunaan peta dasar sebagai acuan; (3) perubahan nilai kognitif masyarakat Dayak tentang tapal batas. 3 Kristiyo no 2008 Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya.

Deskriptif Penyebab konflik, faktor pemicu konflik dan faktor akselator yang menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti. Dampak konflik berupa dualisme kewenangan.

Tabel 1.1 lanjutan

No Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 4 Siswani 2008 Problem Yuridis

Pemekaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pendekata n yuridis empiris dan historis Penyebab sengketa: (1) Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur menolak bergabung dengan kabupaten Serdang Bedagai, (2) Kabupaten Deli Serdang belum mau menyerahkan aset daerah, dana daerah serta sebagian pegawai PNS ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

5 Nurbardi 2008 Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya , Studi Kasus Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tebo Dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Deskriptif dengan pendekata n yuridis sosiologis Penyebab konflik batas wilayah: faktor hukum dan faktor non hukum. Penyelesain hukum diusulkan melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Non Hukum melalui musyawarah, kerjasama antar daerah, sosial budaya. 6 Harman tyo 2007 Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasiny a di Indonesia Komparati f dan deskriptif kualitatif (1) Jumlah ideal DOB di Indonesia, (2) diproyeksikan 2760 potensi konflik akibat pemekaran, (3) garis batas darat potensial terjadi konflik keruangan.

Tabel 1.1. lanjutan

No. Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 7 Al-Sayel, dkk. 2009 International Boundary Making- Three Case Studies Deskriptif, analisis komparatif

Pada tiga kasus demarkasi batas internasional, yaitu Indonesia- Timor Leste, Nigeria- Kamerun dan Saudi- Yaman, citra satelit berperan penting untuk rekonstruksi batas pada tahap demarkasi.

Dokumentasi hasil boundary making pada tiga kasus boundary making kurang sesuai standar spesifikasi ISO seperti ISO 19131 untuk standard

spesifikasi produk, ISO 19115 untuk standard metadata. 8 Fatile 2011 Management of Inter and Intra States Boundary Conflicts in Nigeria an Empirical Approach Deskriptif, pendekatan empiris

Mencatat dua instrumen utama untuk

pengelolaan batas wilayah federal dan batas wilayah lokal di Negeria, yaitu:

instrumen hukum dan instrumen teknis berupa hasil survei pemetaan dari kegiatan demarkasi. 9 Mahendra 2011 Harmonisasi Hukum Pengembanga n Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial Deskriptif, pendekatan empiris dari aspek hukum, kelembaga an dan teknologi (1) Perlu UU khusus yang mengatur batas wilayah NKRI, (2) Kawasan perbatasan

NKRI terlalu banyak institusi yang mengelola sehingga tidak fokus, diusulkan satu lembaga,

(3) Dalam pengelolaan perbatasan NKRI perlu berbasis teknologi geospasial.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan seperti pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa penelitian nomer 1 sampai dengan nomer 5 adalah penelitian dengan obyek sengketa dan penelitian nomer 6 sampai dengan nomer 9 adalah penelitian obyek boundary making khususnya pada tahap manajemen kawasan perbatasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejauh ini penelitian yang telah dilakukan, baik batas daerah maupun batas internasional diteliti dari sudut pandang aspek boundary making dan sengketa dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan tersebut pada umumnya bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya sengketa, memetakan aktor yang berpengaruh dalam sengketa dan kemudian menganalisis dampaknya baik terhadap pemerintah daerah/negara yang bersengketa maupun terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam penelitian ini, kajian batas wilayah yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi peran IG di dalam proses boundary making khususnya dalam tahap penetapan dan penegasan batas daerah pada era OTDA yang luas di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek sengketa.

I.4. Tujuan penelitian

Berdasar rumusan masalah seperti diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Teridentifikasi kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah pada sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah yang luas di Indonesia, 2) Teridentifikasi kondisi IG yang ada di Indonesia dalam hal

ketersediaannya untuk mendukung penetapan batas daerah dalam pembentukan DOB,

3) Diperoleh hasil evaluasi penggunaan IG pada proses dan sebagai luaran (output) dalam penetapan batas daerah pada era otonomi daerah yang luas di Indonesia,

4) Diperoleh analisis kontribusi IG terhadap munculnya sengketa batas daerah dalam tahap penegasan batas daerah pada era otonomi daerah yang luas di Indonesia.

I.5. Faedah yang diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah:

1) Kontribusi bagi perkembangan kajian aplikasi ilmu Geodesi dan Geomatika dalam studi batas wilayah (boundary making) yaitu penguatan peran dan perumusan kebutuhan informasi geospasial untuk penetapan batas daerah otonom di Indonesia ke masa depan,

2) Kontribusi bagi perumusan desain model kerangka kerja penetapan dan penegasan batas daerah. Hal ini terkait dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2004,

3) Sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan nasional dalam mengurangi potensi terjadinya sengketa batas daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka diuraikan tentang perkembangan teori boundary making batas wilayah internasional mulai abad 19 sampai abad 20 dan relevansinya pada abad 21. Dalam tinjauan pustaka juga diberikan gambaran peran dan kontribusi geospasial (IG dan teknologi geospasial) dalam konteks batas wilayah. Selanjutnya ditinjau berbagai kasus sengketa batas wilayah baik batas wilayah internasional sebagai batas kedaulatan antar negara maupun sengketa batas daerah di Indonesia yang merupakan batas wilayah administrasi pengelolaan otonomi pemerintahan.

II.1. Boundary making batas wilayah internasional

Dalam sub bab ini diuraikan tentang batas wilayah internasional meliputi perkembangan teori boundary makingdan relevansi teori boundary making untuk abad 21.

II.1.1.Perkembangan teori boundary making

Sejarah batas wilayah internasional bermula dari zaman kolonial, ketika bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda dan Perancis pada abad ke 16 mulai melakukan alokasi dan kesepakatan terhadap pembagian wilayah secara umum untuk menguasai wilayah yang diduduki. Pada tahap alokasi ini dihasilkan suatu garis yang disebut sebagai garis alokasi (allocation lines) yang menentukan lingkaran pengaruh atau ‘spheres of influence’ terhadap wilayah yang dikuasainya (Jones, 1945). Alokasi menghasilkan overlapping area sehingga antar negara kolonial harus melakukan kesepakatan untuk melakukan delimitasi garis batas dan hasil delimitasi garis batas tersebut dituangkan dalam perjanjian (treaty). Pada kemudian hari setelah negara-negara yang dijajah merdeka, garis hasil delimitasi dalam treaty ditetapkan menjadi batas wilayah negara yang merdeka.Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional “uti possidetis juris” bahwa wilayah untuk negara yang baru merdeka adalah mewarisi wilayah negara

penjajah yang berkuasa sebelumnya atas satu wilayah tertentu. Batas wilayah negara yang sekarang ada di dunia pada dasarnya merupakan warisan garis batas dari zaman kolonial (Caflisch, 2006). Dari pengalaman empirik praktek penentuan batas internasional kemudian berkembang teori dasar boundary makingmoderen.

Menurut Srebro dan Shoshany (2013), teori boundary making moderen yang digunakan dalam praktek batas internasional pada awalnya dibangun secara berturut-turut oleh Curzon (1907) yang bukunya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1896, Holdich (1916), Fawcett (1918) dan McMahon (1935). Penulis tersebut adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam berbagai kasus boundary making batas internasional dan kemudian mempublikasikannya. Sebagai catatan bahwa penulis tersebut telah mengenalkan perbedaan istilah yang sangat penting dalam tahapan boundary making yaitu perbedaan antara delimitasi dan demarkasi. Menurut mereka delimitasi merupakan kerja persiapan untuk mendefinisikan garis batas di dalam perjanjian dalam bentuk narasi dengan kalimat atau dalam bentuk gambar di peta, sedangkan demarkasi merupakan kegiatan meletakan garis batas di lapangan setelah perjanjian ditandatangani.

Menurut Donaldson dan Williams (2008), publikasi yang dilakukan oleh Lapradelle (1928) dan Jones (1945) merupakan fase kedua perkembangan teori boundary making. Lapradelle (1928) dalam Donaldson dan Williams (2008) dan Srebro dan Shoshany (2013) menjelaskan bahwa boundary making meliputi tiga tahapan, yaitu: preparation, decision dan execution. Kemudian Jones (1945) membagi tahapan boundary making menjadi empat tahap, yaitu: (1) alokasi (allocation),(2) delimitasi (delimitation), (3) demarkasi (demarcation) dan (4) mengadministrasikan batas wilayah (administration). Menurut Jones (1945), alokasi adalah keputusan politik untuk mengalokasi wilayah teritorial, delimitasi merupakan tahap memilih dan mendefinisikan garis batas wilayah di dalam perjanjian yang lebih dominan menyangkut aspek hukum, demarkasi adalah memasang tanda batas di lapangan yang menyangkut aspek teknis survei pemetaan dan administrasi adalah mengadministrasikan batas wilayah. Prescott (1987) menyebutkan bahwa pengertian preparation, decision dan execution yang dikemukakan oleh Lapradelle (1928) sama maknanya dengan allocation,

delimitation dan demarcation yang dikemukakan oleh Jones (1945). Tahapan boundary making Jones (1945) oleh Pratt (2006) digambarkan dalam bentuk diagram seperti disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tahapan boundary making Jones (1945) menurut Pratt (2006) Teori lain yang lebih baru ditulis oleh Nichols (1983) dalam bukunya Tidal Boundary Delimitation yang digunakan untuk boundary making batas wilayah maritim. Buku ini diterbitkan oleh Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Canada tahun 1983 sebagai laporan penelitian No. 103. Menurut Nichols (1983) proses boundary making batas wilayah maritim disebut delimitation (delimitasi). Delimitasi adalah proses mewujudkan batas wilayah maritim bisa melalui deklarasi, perjanjian atau judicial settlement. Kegiatannya terdiri atas tiga komponen yaitu: pendefinisian (definition), deliniasi (delineation) dan demarkasi (demarcation). Proses delimitasi batas wilayah maritim menurut Nichols (1983) digambarkan pada Gambar 2.2.

ALLOCATION (Alokasi) DELIMITATION (Delimitisasi) DEMARCATION (Demarkasi) ADAMINISTRATION (Administrasi)

Gambar 2.2. Komponen-komponen delimitasi batas wilayah maritim (Nichols, 1983)

Dalam perkembangan teori boundary making batas internasional telah terjadi evolusi yang dimulai sejak peletakan dasar-dasar teori boundary making moderen di akhir abab 19 sampai awal abad 21. Pada era pasca kolonial khususnya setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II banyak negara koloni bangsa Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memperoleh kemerdekaan. Garis alokasi yang telah didelimitasi warisan kolonial berubah menjadi batas internasional (Caflisch, 2006; Pratt, 2006; Srebro dan Shoshany, 2013). Setelah negara-negara jajahan merdeka, tahapan alokasi dianggap sudah berakhir, tetapi dua tahap penting tetap ada sampai saat ini yaitu delimitasi dan demarkasi. Setelah tahap demarkasi selesai dilakukan, berkembang tahap pemeliharaan (maintenance) dan manajemen perbatasan (border management). Dalam tahap manajemen perbatasan dikelola berbagai bidang meliputi manajemen akses, manajemen keamanan, manajemen lingkungan, manajemen sumberdaya dan manajemen infrastruktur, sehingga tahapan boundary making Jones (1945) pada awal abad 21 telah berkembang seperti digambarkan pada Gambar 2.3. (Pratt, 2011).

DELIMITASI

DEFINISI DELINIASI DEMARKASI

POLITIK- HUKUM HUKUM- TEKNIS

Gambar 2.3. Pengembangan model boundary making Jones menurut Pratt (2011) Pada era pasca tahun 1989 terlihat fenomena munculnya negara-negara baru di luar konteks dekolonisasi, yaitu negara baru yang dihasilkan dari pembubaran negara federasi Uni Soviet dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia (SFRY). Akibat pembubaran negara federasi tersebut maka batas wilayah administarsi pada negara federasi berubah menjadi batas internasional melalui perjanjian (treaty) atau kesepakatan (Kolossov, 1992).

Penerapan prinsiputi possidetis jurisdalam konteks kolonialdalam situasi non-kolonial masih menjadi kontroversi, tetapi melakukan "upgrade" status bekas batas administrasi internal suatu negara menjadi batas internasional dalam kasus di wilayah SFRY dan Uni Soviet, dalam kenyataannya tetap diterima oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam konteks batas internasional negara baru hasil pembubaran suatu negara federasi tersebut, secara praktek teori boundary making Jones tetap digunakan sebagai acuan untuk melakukan delimitasi dan demarkasi batas negara-negara baru bekas federasi. Hal ini menunjukkan bahwa delimitasi dan demarkasi sesuai teorinya Jones tetap

ALOKASI

DELIMITASI DEMARKASI PEMELI HARAAN MANAJEMEN AKSES, KEAMANAN, LINGKUNGAN, SUMBERDAYA, INFRASTRUK TUR

digunakan dalam melakukan "upgrade" status bekas batas administrasi internal suatu negara menjadi batas internasional (Vadmir, 2010).

II.1.2. Relevansi teori boundary making

Dalam perkembangan aplikasi teori boundary making, teori Jones (1945) terutama dalam hal kosa kata delimitasi dan demarkasi telah memiliki pengaruh yang kuat dan sangat menonjol dalam praktek maupun dalam hukum internasional. Hal ini ditandai dengan banyaknya keputusan-keputusan oleh Mahkamah Internasional dan Resolusi PBB mengenai batas wilayah menggunakan kosa kata delimitasi dan demarkasi. Sebagai contoh dalam keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang sengketa batas Thailand-Kamboja dalam memperebutkan Candi Preah Viheardan Resolusi PBB No.687 tahun 1991 tentang pembentukan Komisi Demarkasi Irak-Kuwait (Donaldson dan Williams, 2008).

Walaupun teori Jones (1945) telah memiliki pengaruh kuat sejak teori tersebut dipublikasikan dan kemudian diaplikasikan dalam praktek penentuan batas wilayah internasional, namun banyak dipertanyakan relevansi teori tersebut untuk diaplikasikan pada abad 21 terutama terkait dengan adanya pandangan borderless, perkembangan teknologi geospasial dan kegagalan kasus penyelesaian sengketa batas Eritrea-Ethiopia (Donaldson dan Williams, 2008). Oleh sebab itu Donaldson dan Williams (2008) kemudian melakukan analisis terhadap relevansi teori boundary making Jones (1945) untuk diaplikasikan pada abad 21. Hasil penelitian tersebut, kemudian dipublikasikan dalam artikelberjudul: Delimitation and Demarcation: Analysing the Legacy of Stephen B Jones’s Boundary Making dan diterbitkan dalam jurnal Geopolitik, 13:4, 676-700.

Beberapa kesimpulan hasil analisis relevansi teori Jones (1945) untuk abad 21 yang dilakukan oleh Donaldson dan Williams (2008) dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Tahapan delimitasi dan demarkasi merupakan tahapan yang mendasar di dalam boundary making dan secara praktis masih digunakan sebagai pedoman dalam penentuan batas dan penyelesaian sengketa batas di berbagai belahan dunia. Dalam proses delimitasi, batas harus

didefinisikan secara tertulis dalam perjanjian bilateral sehingga delimitasi memiliki aspek legal. Jones dengan tegas menyatakan bahwa delimitasi merupakan proses dua tahap (two-stage process) yaitu memilih garis batas dan mendefinisikan garis batas. Selain itu Jones juga mengingatkan agar dalam pemilihan dan pendefinisan garis batas harus sedapat mungkin mengurangi friksisehingga menghasilkan suatu batas yang memberi peluang terbaik untuk dimulainya hubungan yang harmonis antara negara yang berbatasan.

2) Sebagai suatu kerangka kerja yang sistematik, maka Jones (1945) memberikan catatan penting, yaitu: “karena boundary making adalah suatu proses yang berkesinambungan, mulai dari tahap awal alokasi sampai tahapan akhir administrasi, maka kesalahan di suatu tahapan berpengaruh pada tahapan berikutnya. Oleh sebab itu informasi yang benar tentang daerah perbatasan harus diketahui seawal mungkin di dalam proses boundary making”.

3) Pengertian demarkasi menurut Jones tidak sesederhana hanya mencari lokasi untuk memasang pilar seperti yang tertulis dalam perjanjian atau tergambar di peta, namun adalah suatu proses adaptasi dari batas yang sudah didelimitasi dalam perjanjian ke dalam kondisi lokal di area perbatasan. Karena itu para demarkator sebenarnya adalah sebagai penyesuai akhir (the final adjusment) garis batas hasil delimitasi ke kondisi realitas lapangan. Dalam proses demarkasi diperlukan ahli-ahli teknis seperti kartografer, surveyor dan geografer yang sering disebut demarkator. Donaldson dan Williams (2008) memberi catatan bahwa teori boundary making yang ditulis Jones merupakan tonggak sejarah yang sangat penting di dalam mendekatkan aspek-aspek teknis (demarkasi) ke aspek legal (delimitasi).

4) Proses boundary making Jones (1945) pada dasarnya merupakan kegiatan yang memiliki konsep yang bersifat kontraktual (contractual concept), artinya bahwa antara dua negara harus sepakat terhadap suatu

garis batas dan tetap mempertahankan posisinya setelah terjadi kesepakatan.

5) Pada abad 21 telah terjadi perkembangan teknologi geospasial yang sangat pesat yang sudah berbeda dibanding pada saat teori Jones ditulis tahun 1945. Perkembangan tersebut adalah penentuan posisi dengan Global Positioning System (GPS), teknologi satelit untuk mendapatkan citra (image) dengan resolusi tinggi dan teknologi komputer yang telah membawa abad dua puluh satu ini pada era teknologi dijital. Perubahan tersebut dapat mengubah baik peralatan maupun metode yang digunakan dalam proses delimitasi, demarkasi maupun administrasi batas wilayah. 6) Di bagian akhir analisis yang dilakukan oleh Donaldson dan Williams

(2008) menyimpulkan bahwatahap delimitasi dan demarkasi sesuai teori Jones (1945) tetap merupakan panduan yang ideal dalam boundary making di masa depan dan merupakan kerangka yang sangat baik untuk melakukan analisis terhadap sengketa batas wilayah yang diakibatkan kesalahan dan kekurangan informasi perbatasan.Walaupun abad 21 merupakan era globalisasi khususnya dalam perdagangan dan arus informasi yang memunculkan pandangan borderless, namun keberadaan batas negara tetap penting untuk menandai batas kedaulatan dan hukum suatu negara dengan negara lain.

Berdasarkan tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan ada tiga teori boundary making batas wilayah internasional yang menonjol, yaitu teori yang dikemukakan oleh Lapradelle (1928), Jones (1945) dan Nichols (1983). Relevansi hasil tinjauan pustaka dengan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh dari jawaban atas dua pertanyaan berikut ini. Pertama, dapatkan teori boundary making batas internasional digunakan sebagai pijakan penelitian dengan obyek peran IG dalam proses boundary making batas daerah dan sengketa batas daerah di Indonesia?. Uraian berikut adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Karakteristik boundary making pada dasarnya merupakan suatu proses yang terkait dengan aspek poltik, hukum dan teknis. Merujuk pada Sutisna, dkk., (2008), perbandingan aspek politik, hukum dan teknis antara batas internasional dan batas daerah adalah seperti uraian singkat yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.Perbandingan aspek politik, hukum dan teknis antara batas internasional dan batas daerah (Sutisna, dkk., 2008)

Aspek Batas internasional Batas daerah Politik Politik internasional, hubungan

antar negara, pemisah kedaulatan

Politik nasional dalam rangka desentralisasi, hubungan antar daerah, pemisah kewenangan pengelolaan administrasi wilayah

Hukum Rezim hukum internasional: uti possidetis juris, UNCLOS 1982, perjanjian antar negara

Rezim hukum nasional: UUD-1945, UU No. 32 th. 2004 kemudian diganti dengan UU No.23 th. 2014, Peraturan Pemerintah dan Permendagri Teknis

(geospasial)

Geospasial

(jarak, azimuth, sudut, peta, GPS/GNSS, remote sensing, SIG)

Geospasial

(jarak, azimuth, sudut, peta, GPS/GNSS, remote sensing, SIG)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dalam aspek politik dan hukum terlihat jelas ada perbedaan antara boundary making batas internasional dengan batas daerah, namun dalam aspek teknis (geospasial) keduanya sama karena geospasial (data, IG dan teknologi) pada dasarnya bersifat universal. Karena obyek penelitian adalah IG, maka penulis berpendapat teori boundary making batas internasional dapat digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini.

Pertanyaan yang kedua, teori boundary making menurut siapa yang dapat digunakan? Penulis berpendapat bahwa karena obyek penelitian juga terkait sengketa, maka teori yang dikemukakan oleh Jones (1945) dapat dipilih sebagai pijakan dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang telah dilakukan oleh Donaldson dan Williams (2008) yang menyebutkan bahwa teori boundary making Jones (1945) merupakan kerangka yang baik untuk

melakukan analisis sengketa batas wilayah yang diakibatkan kesalahan dan kekurangan informasi perbatasan.

II.2. IG dalam konteks batas wilayah

Boundary making pada hakekatnya merupakan proses partisi atau membagi-bagi permukaan bumi. Permukaan bumi tersebut bisa mulai dari persil (bidang tanah) sampai wilayah administrasi seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai wilayah kedaulatan negara. Secara praktis, proses membagi-bagi permukaan bumi dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara pengukuran dan dengan metode tidak langsung yang dilakukan pada media peta (O’Leary, 2006). Kegiatan partisi permukaan bumi masuk kedalam lingkup ilmu geodesi praktis melalui kegiatan survei dan pemetaan (surveying) dan adjudikasi. Oleh sebab itu peran ilmu geodesi dalam bentuk kegiatan survei pemetaan dan adjudikasi sangat penting dalam boundary making (Rais, 2002).

Kesepakatan batas wilayah internasional biasanya diwujudkan dalam suatu dokumen traktat atau perjanjian. Secara formal dan legal,kesepakatan batas wilayah dinyatakan dalam daftar koordinat titik-titik batas dan digambarkan dalam dokumen yang berujud peta yang terdapat pada traktat atau perjanjian (Blake, 1995). Karena posisi titik-titik batas merupakan hasil suatu kesepakatan antar negara, maka kesepakatan tersebut seharusnya mencakup sistem koordinat dan datum geodetik yang digunakan. Untuk pendefinisian koordinat titik-titik batas tanpa menyertakan spesifikasi datum geodetik adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan (Pratt, 2006).

Dalam banyak kasus, terutama hasil perjanjian yang dilakukan di masa lalu, koordinat titik-titik batas yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian tidak menyebutkan secara eksplisit datum geodetik yang digunakan dalam menentukan koordinat titik-titik batas. Dalam penelitian Lathrop (1997), dari 147 dokumen perjanjian batas internasional yang tersimpan di the American Society of International Law’s Study International Maritime Boundaries, ditemukan tidak kurang dari 55 % yang tidak menyebutkan datum geodetik yang digunakan sebegai referensi koordinat titik-titik batas. Meskipun demikian, dalam kurun

waktu sepuluh tahun terakhir sebagian besar perjanjian batas maritim yang telah ditandatangani telah menyebutkan secara spesifik datum geodetiknya, kecuali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam pada tahun 2003 di laut Natuna (Pratt, 2006).

Ketidakjelasan datum geodetik batas wilayah pada saat delimitasi membawa implikasi dalam kegiatan demarkasi dan manajemen perbatasan. Permasalahan yang muncul akibat ketidakjelasan dan perbedaan datum geodetik adalah pergeseran koordinat titik batas akibat adanya datum shift, perbedaan jarak antar titik batas, efek terhadap segmen garis batas, dan efek pada kegiatan demarkasi dan manajemen batas (Pratt, 2006; Abidin, dkk., 2005; Rimayanti dan Lukita, 2010 sertaTrismadi, 2010). Dokumen perjanjian antara Indonesia dan Singapura untuk 6 titik batas laut teritorial tidak secara jelas mencantumkan datum geodetik yang digunakan (Abidin, dkk, 2005). Penelitian telah dilakukan oleh Abidin, dkk., (2005), Rimayanti dan Lukita (2010) dalam kasus ketidakjelasan datum geodetik pada 6 titik tersebut dengan cara melakukan perhitungan posisi 6 koordinat titik batas pada beberapa alternatif datum yaitu Kertau 48, Kertau 68, Genuk dan South Asia terhadap posisinya dalam datum WGS84. Hasil perhitungan menggunakan alternatif 4 datum tersebut menunjukkan adanya pergeseran posisi bervariasi antara 25,98 m sampai 214,7 m.

Pergeseran posisi koordinat akibat datum geodetik menyebabkan kesalahan dalam kegiatan delimitasi garis batas di atas peta dan kesalahan dalam demarkasi titik batas di lapangan. Kesalahan ini tentunya bisa berakibat menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Pergeseran koordinat geografis satu detik bisa menyebakan pergeseran di lapangan sekitar 30 m. Pada daerah yang terletak pada lintang sekitar 550 utara pergeserannya sekitar 15 m. Untuk daerah laut terbuka pergeseran tersebut mungkin dapat diabaikan, namun pada area yang prospektif untuk sumberdaya alam seperti minyak, gas dan mineral, sebaiknya ketelitian koordinat disarankan 0,1 detik sehingga pergeseran titik di lapangan hanya sekitar 1,5 m (Pratt, 2006).

Selain peta dasar, IG lain yang digunakan dalam boundary making dalam 25 tahun terakhir adalah foto udara dan citra satelit. Keunggulan foto udara dan citra

satelit dibanding peta adalah dapat membawa para negosiator seolah-olah berada pada kondisi nyata di lapangan dalam bernegosiasi di meja perundingan. Citra satelit yang digunakan sebaiknya yang memiliki resolusi spasial tinggi dan resolusi temporal yang pendeksehingga sangat membantu untuk mengenali medan dalam proses deliniasi garis batas (Adler, 1995). Peran citra satelit dalam batas internasional diteliti oleh Al-Sayel, dkk., (2009) dalam tiga kasus demarkasi batas internasional yaitu batas Indonesia-Timor Leste, Nigeria- Kamerun dan Kerajaan Arab Saudi- Republik Yaman. Berdasar tiga kasus tersebut disimpulkankan bahwa dalam kegiatan demarkasi terhadap batas yang telah didelimitasi pada zaman kolonial, citra satelit memainkan peran penting untuk rekonstruksi batas.

Dalam hal teknologi pengelolaan IG, Sistem Informasi Geografis (SIG) telah banyak digunakan untuk studi teritorial dan resolusi konflik batas internasional. Starr (2000) menggunakan SIG untuk studi pada 151 batas negara yang terdiri atas 301 segmen batas untuk menganalisis sifat dasar batas internasional “opportunity” dan “willingness” dikaitkan dengan konflik. Hasil studi yang dilakukan Starr menunjukkan bahwa hubungan antara sifat dasar batas internasional dengan konflik bersifat tidak linier. SIG misalnya telah digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis pola sistematis terjadinya pembersihan etnis di Balkan (Starr dan Thomas, 2005).

Penggunaan SIG untuk negosiasi konflik batas yang sangat menonjol adalah ketika dilakukan perundingan antara Serbia Bosnia dengan Kroasia/Harzegovina di Dayton yang difasilitasi Amerika Serikat dan PBB. Selama perjanjian perdamaian, para negosiator menggunakan peta-peta dijital dan SIG yang disiapkan oleh the US Army Topographic Engineering Center dan the US Defense Mapping Agency. Dalam proses perundingan digunakan lebih 100.000 lembar peta yang secara cepat didijitasi di tempat menjadi peta dijital yang kemudian bersama data citra satelit dan Digital Elevation Model (DEM) digunakan dalam manipulasi real time untuk melakukan buffer di segmen batas yang kritis agar segera dapat dirundingkan dan mendapat persetujuan. Selain itu dalam proses perundingan digunakan juga perangkat lunak visualisasi medan menggunakan citra satelit resolusi tinggi sehingga para negosiator secara virtual

terbang melintasi area yang akan ditetapkan batasnya. Tuntutan kualitas produk, kemudahan dalam pemakaian dan dukungan kecepatan dan fleksibilitas dapat diperoleh dengan adanya teknologi digital dalam menyediakan peta, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan perundingan di Dayton. Pelajaran penting dari Dayton adalah pemetaan dijital yang tunggal (satu sumber) dan akurat membuat obyek yang dirundingkan tidak bias. Disamping itu inovasi penggunaan SIG sebagai alat, membuat koordinasi para negosiator menjadi lebih dekat sehingga sangat membantu untuk keberhasilan perundingan. Pelajaran penting lain dari Dayton adalah terbentuknya kerjasama profesional antara masyarakat survei pemetaan dengan masyarakat diplomat (Johnson, 1999).

Penggunaan analisis geospasial (SIG) dalam resolusi konflik batas wilayah telah dilakukan oleh Sodeinde (2001) dalam penelitiannya untuk membantu menyelesaikan konflik penegasan batas antara Nigeria dan Kamerun. Penelitian tersebut berjudul:”Boundary Conflict Resolution through the Spatial Analysis of Social, Commercial and Cultural Interaction of People Leaving a Long Boundary Area” dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan konflik penegasan batas antara Negeria dan Kamerun. Analisis spasial dengan cara superimposing tema-tema bahasa, kehidupan sosial, budaya dan perdagangan dari masyarakat yang hidup disepanjang daerah perbatasan dan Teknik Fuzzy digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan garis demarkasi terbaik untuk disepakati.

Dalam hal peran geospasial dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia Mahendra (2011) melakukan penelitian disertasi berjudul “Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial”. Masalah yang diteliti adalah tentang pengelolaan kawasan perbatasan NKRI yang selama ini kurang mendapat perhatian oleh penyelenggara negara, terlalu banyak lembaga yang mengurus sehingga tidak ada yang fokus. Permasalahan tersebut mengakibatkan sebagian besar kawasan perbatasan NKRI dalam kondisi yang terbelakang, utamanya dari sisi kesejahteraan, keamanan dan infrastuktur. Dalam penelitian yang menyangkut aspek hukum, kelembagaan dan teknologi, Mahendra (2011) menawarkan konsep pembaharuan pengembangan kawasan perbatasan

NKRI yang komprehensif, efektif dan efisien dan berbasis teknologi geospasial. Konsep pembaharuan tersebut secara singkat dinamakan konsep One Regulation One Body. One regulation yaitu satu Undang-undang wilayah NKRI dan one body yaitu satu badan pengelola yang disebut Badan Nasional Kawasan Perbatasan-RI (BNKP-RI). Konsep pengembangan perbatasan berbasis teknologi geospasial bermakna bahwa perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI wajib didasarkan atas data dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sengketa batas wilayah internasional pada dasarnya merupakan manifestasi tidak tuntasnya perjanjian atau terjadi ketidaksepakatan akibat tumpang tindih klaim secara kartometrik atau adanya ketegangan militer didaerah perbatasan. Kegagalan peran IG hasil delimitasi terjadi dalam kasus sengketa batas antara negara Eritrea dan negara Ethiopia di Afrika yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai tahun 2000. Untuk penyelesaian yang menyeluruh akhirnya kedua negara sepakat membentuk Komisi Perbatasan (Eritrea-Ethiopia Boundary Commission atau EEBC) yang ditugaskan untuk melakukan delimitasi ulang atas dasar perjanjian tahun 1900, 1902 dan 1908. EEBC kemudian melakukan delimitasi ulang atas dasar perjanjian 1900, 1902 dan 1908 menggunakan data terbaru berupa foto udara resolusi tinggi dan data Digital Terrain Model (DTM) yang akhirnya dapat menentukan 146 titik batas yang digambarkan pada peta skala 1:25.000 yang berkualitas tinggi. Namun permasalahan yang muncul adalah fihak Ethiopia tetap menolak untuk menyetujui hasil delimitasi EEBC karena merasa tidak dilibatkan dalam proses redelimitasi perjanjian 1900, 1902 dan 1908 (Wood, 2000).

Berdasar uraian tentang geospasial dalam konteks batas wilayah seperti telah diuraian sebelumnya dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan adalah memberi gambaran bahwa IG berperan penting dalam proses boundary making mulai tahap alokasi, delimitasi, demakasi dan manajemen batas wilayah. Walaupun demikian ketersediaan IG yang baik dan akurat ternyata tidak menjamin konflik dapat segera diselesaikan selama penyebab konflik adalah karena adanya faktor kepentingan dan struktural.

II.3. Kasus sengketa batas wilayah

Pada sub bab ini ditinjau berbagai kasus sengketa batas wilayah yang terjadi yaitu sengketa batas wilayah internasional dan sengketa batas daerah di Indonesia. a. Sengketa batas wilayah internasional

Untuk batas internasional, sengketa teritorial terjadi pada zaman kolonial ketika para negara kolonialis berebut wilayah yang dijadikan daerah koloninya. Setelah negara-negara jajahan merdeka, warisan garis alokasi batas wilayah yang telah didelimitasi oleh penjajah sebelumnya dalam bentuk perjanjian (treaty), didemarkasi oleh negara-negara yang merdeka tersebut. Sengketa posisi batas internasional yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia seperti Asia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Tengah pada umumnya banyak terjadi pada saat melakukan kegiatan demarkasi batas wilayah (Caflisch, 2006). Uraian berikut adalah berbagai kasus sengketa batas internasional yang terjadi di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Batas internasional wilayah darat Republik Indonesia (RI) dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang kurang lebih 2000 km. Batas ini merupakan warisan batas wilayah koloni Inggris dan Belanda di Pulau Kalimantan melalui The Boundary Convention tahun 1891 dan 1928 serta The Boundary Agreement tahun 1915. Setelah adanya Memorandum of Understanding antara RI dan Malaysia tahun 1975, dilakukan serangkaian kegiatan penegasan dan pemasangan pilar-pilar batas. Dalam kegiatan penegasan batas tersebut, sampai saat ini masih menyisakan sengketa penegasan batas yang sering disebut sebagai Outstanding Boundary Problems (OBP). Permasalahan sengketa ini pada umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap perjanjian batas warisan Belanda-Inggris. Perbedaan interpretasi terhadap posisi titik dan garis batas pada peta batas yang dimuat dalam lampiran perjanjian, antara lain disebabkan oleh perbedaan kurun waktu yang cukup panjang yang hampir satu abad antara saat perjanjian dibuat dengan saat demarkasi sehingga telah terjadi perubahan bentang alam di lapangan (Widodo, dkk., 2004).

Batas wilayah internasional negara RI dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), merupakan warisan batas wilayah kolonial Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Perjanjian delimitasi batas antara Belanda dan Portugis dilakukan pertama kali tahun 1854, selanjutnya melalui serangkaian perundingan akhirnya delimitasi final disetujui pada tahun 1904 (Deeley, 2001).

Setelah Timor Leste merdeka melalui referendum pada tahun 1999, RI- RDTL sepakat melakukan penegasan batas wilayah dengan dasar perjanjian tahun 1904 dan the 1914 Arbitral Award of the Permanent Court of Arbitration(Deeley, 2001). Penegasan batas wilayah negara RI dengan RDTL, diawali dengan pertemuan ke-1 Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) RI dan United Nations Transitional Adminstration for East Timor (UNTAET) tahun 2001. Secara umum dapat dicapai kesepahaman dan kesepakatan bersama terhadap aspek legal dokumen perjanjian, namun ada beberapa segmen yang masih merupakan area yang ambiguity (Sutisna dan Handoyo, 2004).

Delimitasi tahun 1904 yang menggunakan batas alam seperti sungai, pengertian thalweg dan beberapa istilah dalam perjanjian seperti “climbing”, “descending”, “through thesummits”, “passing” dan“passing through” yang kemudian digunakan untuk demarkasi satu abad kemudian, berpotensi menimbulkan ambigu, beda interpretasi dan sengketa, karena telah terjadi perubahan bentang alam. Di samping itu juga ditemukan permasalahan ketidaksesuaian batas wilayah antara yang dituliskan di dalam treaty dengan yang digambar di peta, sebagai contoh di treaty tertulis bahwa batas wilayah mengikuti thalweg Noel Besi tetapi di peta digambar mengikuti Nano Tuinan (Deeley, 2001; Sutisna dan Handoyo, 2004).

Batas wilayah negara RI-Papua Nugini (PNG) adalah warisan batas wilayah kolonial Belanda dan Inggris di pulau Irian sesuai konvensi tahun 1895, saat ini boleh dikatakan sudah well-demarcated. Adanya perbedaan posisi titik dan garis batas disebabkan karena perbedaan penggunaan teknologi penentuan posisi yang digunakan. Demarkasi yang pernah dilakukan oleh Belanda dan Inggris di awal abad 20 menggunakan metode astronomi dan di awal abad 21 penegasan untuk

perapatan titik-titik batas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan PNG menggunakan teknologi satelit GPS. Di samping itu potensi sengketa batas antara RI dengan PNG ke depan adalah masalah perbedaan datum geodesi (Sutisna dan Kusumo, 2008). Sengketa batas yang terjadi pada umumnya terkait dengan manajemen perbatasan kedua negara yang menurut Prescott (1987) merupakan sengketa fungsional. Sengketa fungsional batas wilayah RI-PNG yang sering terjadi adalah pelanggaran batas, kriminalitas dan gangguan keamanan, pembersihan pilar batas, pembangunan pos batas, pengibaran bendera PNG di wilayah Indonesia dan mengaku sebagai penduduk PNG (Wardoyo dan Sri, 2004).

Di Kawasan Indochina, Thailand dan Kamboja adalah dua negara bertetangga bekas jajahan Perancis yang memiliki batas sepanjang 798 km. Kedua negara pada dasarnya memiliki budaya yang sama namun juga memiliki sejarah sengketa batas yang sudah berlangsung lama (Silverman, 2011). Sengketa batas yang paling menonjol adalah sengketa batas kedaulatan di kawasan Candi Brahmana yang diberi nama Preah Vihear (menurut bahasa Khmer) atau Phra Viharn (menurut bahasa Thai) yang dimulai sejak tahun 1904 dan 1907. Pada perjanjian 1907, dilampirkan peta yang menyepakati bahwa batas kedua negara terletak pada watershed (garis punggung bukit) Dang Raek, namun hasil kesepakatan tersebut belum selesai ditegaskan di lapangan.

Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953, setahun kemudian pasukan Kamboja menduduki Candi Preah Vihear setelah tentara Perancis meninggalkan daerah sengketa (Amer, 1997). Sengketa tersebut terjadi karena Thailand mengklaim bahwa letak candi adalah di sebelah barat garis batas sesuai peta Thailand, sementara Kamboja mengklaim bahwa Candi Preah Vihear terletak di sebelah timur dari garis batas menurut peta lampiran perjanjian tahun 1907 (Singh, 1962). Tanggal 15 Juni 1962 International Court of Justice memutuskan bahwa Candi Preah Vihear adalah di bawah kedaulatan Kamboja, namun keputusan ini menyisakan masalah kedaulatan pada wilayah seluas 1,8 mil persegi di sekitar candi sehingga mengakibatkan sengketa batas wilayah antara kedua negara terus berlangsung (Silverman, 2011). Perang terbuka antara pasukan kedua

negara terjadi pada Agustus dan Oktober 2008, April 2009, Januari 2010 dan Februari 2011. Proses penyelesaian sengketa melalui meja perundingan terus berlangsung sampai akhir tahun 2011 (Yoosuk, 2011). Setelah bersengketa lama dengan Thailand, Kamboja akhirnya dapat memiliki areal candi kuno Preah Vihear karena pada tanggal 11 November 2013. Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan (sovereignty) atas seluruh kawasan Preah Vihear (ICJ, 2013, www.icj-cij.org/homepage, diakses tanggal 5 Februari 2014).

Konflik batas wilayah juga terjadi di Afrika. Di benua ini banyak terjadi konflik dan bersifat sangat kompleks. Tipe-tipe konflik yang terjadi di Afrika (Bujra, 2002) adalah: (1) konflik batas wilayah teritorial, (2) konflik internal suatu negara akibat pengaruh negara lain, (3) perang sipil, (4) konflik politik dan idiologi dan (5) konflik etnis. Konflik-konflik yang terjadi bisa menimbulkan perang, kekerasan dan ketidakstabilan wilayah secara regional (Loisel, 2004). Antara tahun 1884 sampai dengan tahun 1885 melalui Konferensi Berlin, bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Afrika membagai-bagi wilayah di Afrika secara sewenang-wenang dengan memasang tanda-tanda buatan tanpa melibatkan bangsa Afrika kecuali pengamat dari Afrika Selatan (Aghemelo and Ibhasebhor, 2006; Jadesola, 2012).

Komunitas penduduk lokal bangsa Afrika biasa hidup berkelompok secara etnis dan teritori etnis adalah teritori wilayah. Batas wilayah warisan kolonial yang tidak berkesesuaian dengan teritori etnis, dikemudian hari menjadi sumber konflik batas wilayah (Loisel, 2004), sehingga banyak negara-negara di Afrika yang bertetangga berkonflik satu sama lain. Penyebab konflik dipicu berbagai hal antara lain masalah pelintas batas, perebutan sumberdaya alam, ketidakjelasan batas wilayah dan kesulitan mengimplementasi batas peninggalan kolonial dan masalah etnis (Loisel, 2004; Ikome, 2012).

Di benua Afrika tercatat ada 56 kasus sengketa batas wilayah antar negara yang melibatkan 62 negara (Jadesola, 2012). Beberapa sengketa batas wilayah antar negara di Afrika status sampai tahun 2000 disajikan pada Tabel 2.2. Sengketa batas wilayah yang paling menonjol adalah sengketa yang kedua antara

Ethiopia dengan Eritrea yang berlangsung dalam waktu dua tahun (tahun 1998 sampai dengan tahun 2000) menelan korban jiwa antara 70.000 sampai 120.000 orang tentara dan penduduk sipil (Wood, 2000).

Tabel 2.2. Konflik batas wilayah antar negara di Afrika status sampai tahun 2000 (Ikome, 2012)

No. Negara yang berkonflik

Periode, tahun

No. Negara yang

berkonflik Periode, tahun 1 Ethiopia dengan Somalia 1950s.d1961; 1963 s.d 1977; 1977 s.d 1978 10 Malawi dengan Tanzania 1967 2 Cameroon dengan Nigeria 1963 s.d 2002 11 Mali dengan Burkina Faso 1963; 1974 s.d 1975; 1985 s.d 1986 3 Algeria dengan Tunisia 1961 s.d 1970 12 Ghana-Upper Volta-Burkina Faso 1964 s.d 1966 4 Algeria dengan Morocco 1962 s.d 1970 13 Dahomey- Bissau- Niger 1963 s.d 1965 5 Ethiopia dengan Kenya 1963 s.d 1970 14 Kenya- Somalia 1962 s.d 1984 6 Côte d’Ivoire dengan Liberia 1960 s.d 1961 15 Tunisia dengan Libya 1990 s.d 1994 7 Mali dengan Mauritania 1960 s.d 1963 16 Equatorial Guinea-Gabon 1972 8 Chad dengan Libya 1935 s.d 1994 17 Ethiopia dengan Eritrea 1952 s.d 1992 1998 s.d 2000 9 Guinea Bissau dengan Senegal 1980 s.d 1992

Masih di benua Afrika, di Nigeria yang merupakan negara federasi, banyak terjadi sengketa batas wilayah antar negara federal maupun antara pemerintah lokal dalam negara federal. Kondisi tersebut menarik minat Fatile (2011) melakukan penelitian manajemen konflik batas wilayahantar negara-negara federal dan lokal di negara Negeria dengan topik: Management of Inter and Intra States Boundary Conflicts in Nigeria. Dalam penelitian ini sebagai populasi studi adalah seluruh negara bagian di negara Nigeria yang terdiri atas 36 negara bagian (state) dan 774 pemerintah lokal (local government areas atau LGAs) dengan 450

kelompok etnis. Sampel penelitian dipilih wilayah Southwest Nigeria (purposive sampling) yang terdiri atas 6 negera federal dan 137 LGAs dan jumlah penduduknya 19,70 % dari jumlah penduduk Nigeria. Pertimbangan Southwest Nigeria dipilih sebagai sampel penelitian adalah: (1) Southwest Nigeria merupakan wilayah yang dihuni etnis Yoruba salah satu etnis terbesar di Nigeria, (2) tingkat pendidikan penduduk di Southwest Nigeria relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain di Negeria, (3) Southwest Nigeria adalah daerah beriklim tropis dengan curah hujan dan kelembaban tinggi sehingga merupakan daerah penghasil berbagai komoditas tanaman penting terutama coklat.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara (in-depth interview), Focus Group Discussion (FGD), analisis dokumen dan observasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode statistik-deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) ada korelasi antara pembentukan negara federasiatau pemerintahan lokal (LGAs) baru dengan terjadinya sengketa batas, dan ada kecenderungan setiap pembentukan negara federasi maupun LGAs baru memicu terjadinya sengketa batas bahkan konflik lebih besar bisa terjadi bila tidak segera ditangani, (2) ada korelasi antara ketidaksepakatan pengelolaan sumberdaya yang terletak di sepanjang garis batas yang dilakukan oleh pemerintahan di berbagai tingkatan (federal maupun lokal) dengan terjadinya sengketa batas, (3) ada suatu korelasi antara kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pemetaan batas negara federal maupun lokal dengan konflik komunal di Nigeria, (4) ada hubungan antara strategi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perbatasan dengan keharmonisan hubungan antar pemerintahan lokal di Nigeria.

Di Amerika Latin, sengketa batas wilayah antar negara juga tidak terlepas dari sejarah kolonial. Negara-negara di Amerika Latin adalah koloni Spanyol dan Portugal pada kurang lebih dua abad yang lalu. Spanyol dan Portugal mewariskan garis-garis alokasi yang sudah didelimitasi. Sengketa batas wilayah teritorial yang terjadi di Amerika Latin pada umumnya disebabkan karena: (1) banyak batas wilayah antar negara hasil delimitasi peninggalan Spanyol dan Portugal yang