BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahluk sosial (zoon politicon), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (conflict of interest) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan "ubi societas ibi ius" atau di mana ada masyarakat, maka di situ perlu hukum. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka di negara hukum seperti Indonesia1, diperlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (judicative power). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan, selain mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum).

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24,24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR ke empat. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

1 Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi

peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.2 Adapun calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden3. Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh dan kekuasaan eksekutif, mempunyai dua sasaran pokok:

1. untuk menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil (to ensures a fair and just trial);

2. agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (to enable the judges to exercise control over government action).4

Dalam kekuasaan yudikatif di Indonesia arah kebijakan hukum Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 menegaskan adanya perwujudan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Arahan dan kebijakan tersebut sesuai dengan ciri-ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi

oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; c. legalitas dalam segala bentuknya.5

Selain itu cita-cita menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam "Basic Principles on the Independence of the Judiciary" (1985) yang telah merupakan salah satu keputusan Kongres PBB ke-7, tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offenders,

2 Lihat: Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen.

3 Lihat: Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Lebih lanjut tentang kedudukan dan

kewenangan Komisi Yudisial dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

4 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,

(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 5.

5 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Jakarta: Sunar

Milan, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi -40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Resolusi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur-tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun.6 Independensi dari lembaga peradilan juga harus diikuti dengan kemandirian hakim, karena hakim merupakan penentu dalam proses peradilan.7

Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk menghasilkan putusan yang bermuatan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan sekaligus juga menciptakan hukum yang hidup (the living law). Untuk menciptakan hukum yang hidup ini, maka peranan hakim sangat strategis dalam upaya pembentukan hukum atau dengan istilah lain penemuan hukum.8

Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini terus dipertahankan sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pemenuhan rasa keadilan merupakan kunci dari seluruh rangkaian penegakan hukum, sehingga hukum dapat dirasakan kemanfaatannya dan secara umum hukum menjadi sarana pembangunan. Aspek kemanfaatan yang tersebut belakangan ini, digambarkan oleh Roscue Pond sebagai berikut: “ law as tool of social engineering”, yang artinya hukum dapat digunakan sebagai suatu sarana pembaharuan (untuk membentuk, membangun, merubah), hukum sebagai sarana rekayasa sosial.9

6 Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Cet I (Depok: BP STIH

“IBLAM”, 2004), hlm.6.

7 Ibid, hlm.13.

8 Achmad Ali Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Gunung

Agung Tbk, 2002), hlm.25.

9 W. Friedman, Legal Theory, Dalam Naskah Akademis Tentang Peradilan Anak, Mahkamah Agung

Oleh karena itulah pentingnya hukum untuk dibangun agar hukum dapat benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Problem utama dan mendasar dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi adalah menyangkut tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundang-undangannya harusnya adil, akan tetapi kenyataannya seringkali tidak. 10

Politik hukum peradilan Indonesia, mengarah kepada pencapaian keseimbangan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum, khususnya dalam perkara perdata. Sejalan dengan hal ini, Zainuddin Mappong mengatakan:11

“Tujuan penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan pada intinya adalah untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Upaya untuk mengembalikan hak milik penggugat tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan kedua hal itu, maka pembangunan hukum dan sistem peradilan Indonesia terutama kualitas dan profesional aparatnya haruslah dilakukan secara bersamaan.”

Dalam praktek di dunia pengadillan, kadang ditemukan prinsip keadilan bagi individu dikalahkan dengan prinsip kepastian hukum, yang menjadi mahkota bukan keadilan akan tetapi kepastian hukum.12 Hal yang sama juga dikatakan oleh Zainuddin Mappong, sebagai berikut:13

“Dalam perjalannya, ternyata pembangunan hukum dan peningkatan kualitas serta professional aparat peradilan belum sanggup menciptakan kepastian

10 Bagi kaum non dogmatik hukum bukan sekedar undang-undang, antara lain dapat kita lihat dari

apa yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa: “…that law depends on popular acceptance and that each group creates its own living law which alone has creative force”. (hukum tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup, dimana di dalamnya masing-masing terkandung kekuatan kreatif). Lihat: Amstrong Sembiring: http://publikana.com. Diakses tanggal 20 Januari 2013, Jam: 10:30 WIB.

11 Zainuddin Mappong, Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Tata Cara Membuat

Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata, Cet. I (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm.5

12 Padahal dalam setiap putusan, wajib diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai makna bahwa hukum harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam seluruh bagian keputusan, keadilan harus di atas yang lainnya termasuk atas kepastian hukum. Keadilan dijadikan sebagai pisau analisis dalam setiap tahapan putusan, mulai dari tahapan konstantir, tahapan kualifiaksi, dan tahapan konstituir.

hukum dan keadilan masyarakat, sehingga tujuan penggugat untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sulit menjadi kenyataan.“(garis bawah dari penulis)

Ketidakmampuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan kewibawaan lembaga pengadilan menjadi merosot. Kepastian hukum memang sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.14

Dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerapkali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan disuatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip- prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.15

Putusan pengadilan saja belum secara mutlak sudah menyelesaikan pokok perkara secara tuntas, kecuali jika putusan tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal ini, dimaksudkan eksekusi belum atau tidak dapat dilakukan karena terdapat berbagai

faktor yang menghalangi eksekusi16. Hampir setiap esksekusi yang akan dijalankan akan dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang mendadak muncul.

Berkenaan dengan hal ini Muhammad Yamin, menyatakan:17

“Banyak kalangan orang awam menyatakan bahwa putusan Pengadilan hanya di atas kertas saja, mungkin ratusan atau ribuan jumlahnya, putusan Pengadilan Agama tidak terlaksana eksekusinya karena bermacam-macam sebab.“

Sejalan dengan Muhammad Yamin, Purwoto S Ganda Subrata, mengatakan:18 “Dalam praktek peradilan ternyata bahwa untuk mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang dijumpai hal-hal yang cukup memusingkan kepala Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi tersebut.”

Kalau pelaksanaan putusan perkara perdata tersebut tertunda atau tidak dapat dilaksanakan tentu akan merugikan pencari keadilan sebagaimana terkandung dalam ungkapan “justice delayed is justice denied” (keadilan yang diberikan terlambat atau ditunda adalah sama dengan tidak atau sangkalnya keadilan itu).

Eksekusi merupakan bagian dan termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata meliput tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.19 Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan orang bermaksud mendapatkan haknya, memperoleh kepastian hukum dan mengharapkan

16 Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam

suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkadung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG. Lihat: M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 1. Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg. Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa: “eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.” Lihat: Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 12. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa “eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela”. Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan

“pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi daari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”. Lihat: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130.

17 M. Yamin Awie, 2006, Permasalahan Sita dan Eksekusi, (Bangka Belitung: PPHIM, 2006 hlm.vii.

18 Dalam Arry Mth. Soekowaty, Fungsi Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam

Hukum Positif, Makalah Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm.15.

manfaat dari putusan pengadilan yang mengabulkan gugatannya. Selanjutnya agar dapat dipenuhi hak-hak seperti tertera dalam putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan tersebut, perlu tindak lanjut yang dikenal dengan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan.20 Masalah putusan adalah masalah prestige dan persoalan eksekusi adalah persoalan wibawa. Kegagalan eksekusi dengan sendirinya akan merobek kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kepada pengadilan khususnya.21

Dalam hal ini, dapat menilai bahwa sudah sangat diperlukan adanya suatu mekanisme baru yaitu mencari jalan tengah (win-win solution) antara pihak yang tereksekusi yaitu pihak yang kalah dalam persidangan maupun pihak yang menang, agar tercipta suatu keseimbangan yang harmonis antara para pihak. Artinya kedua belah pihak dapat menerima dan sekaligus menjalankan putusan pengadilan tersebut. Sejalan dengan ini Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji mengatakan bahwa paradigma penyelesaian non-litigasi dalam mencapai konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution.22

Salah satu alternatif dalam menyelaraskan kepentingan para pihak, sekaligus pencapaian asas keadilan dan kepastian hukum guna mengatasi permasalahan persengketaan tersebut, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, yang diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan dimaksud berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk

20 A. Muktiarto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1996), hlm.305.

21 Muhammad Yamin Awie, Op.Cit, hlm.viii.

22 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, (Sidoarjo:

mengoptimalkan lembaga damai menurut Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang dipandang belum lengkap dan perlu disempurnakan agar mampu menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang. PERMA No.2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari proses beracara di pengadilan. Selanjutnya, pada saat ini PERMA No.2 Tahun 2003 telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan PERMA No.1 Tahun 2008).

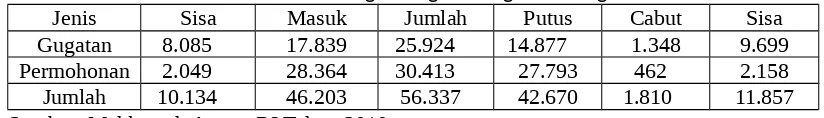

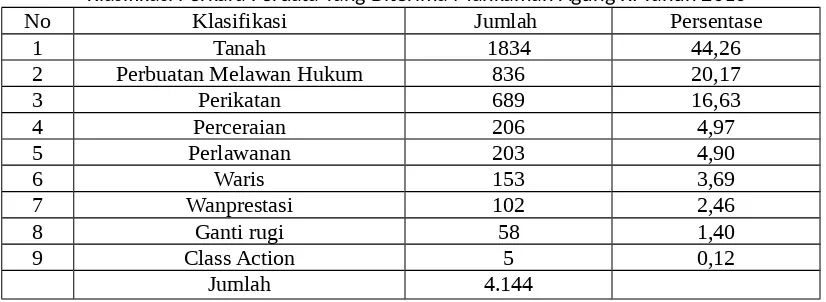

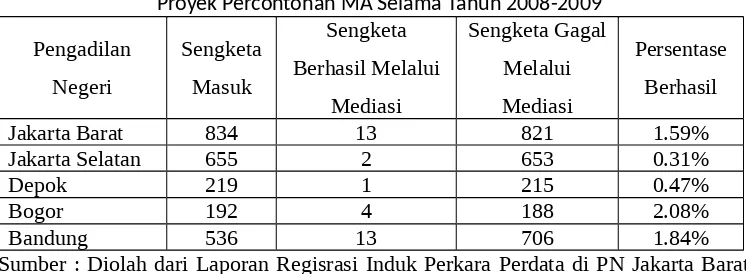

Mediasi23 merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).24

Namun, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat pada penyelesaian non litigasi (mediasi), pikiran masyarakat Indonesia selama ini masih tetap terpola dengan penggunaan penyelesaian litigasi untuk menyelesaikan sengketanya. Sehingga, apa pun kondisinya, masyarakat tetap membawa sengketanya untuk diselesaikan melalui lembaga peradilan.25

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah

23 Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris ”mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Rachmadi Usman,

Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

Istilah mediasi (mediation) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin (Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri) menyatakan bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses alternatif

dispute resolution/ADR di California, baru pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar Asociation (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Lihat: Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, dalam Mukhsin Jamil (Ed), Mengelola Konflik Membangun Damai (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm.211. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Pada masa kolonial Belanda, lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, kewenangan ini hanya terbatas pada kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan berbagai bisnis lainnya. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.Lihat: Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), hml.283 dan hlm.287.

24 Lihat: Butir menimbang huruf a dan b PERMA No.1 Tahun 2008.

25 Adi Sulistiyono, Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka

perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.26

Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tercantum dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan peradilan Niaga, pengadilan hubungannya industrial, kekuatan atas putusan Badan

26 Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas

beberapa alasan sebagai berikut : Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Kedua,

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi ditemui dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008, yang menyebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.27

Dengan demikian ketentuan mengenai mediasi yang ada dalam PERMA berlaku bagi perkara perdata yang digunakan ke Pengadilan tingkat pertama , karena ruang lingkup perkara adalah perkara perdata maka PERMA ini menurut hemat penulis, berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan Agama. Hal ini diperkuat dengan ketentuan lain-lain yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa mekanisme mediasi di peradilan dapat pula diterapkan di lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

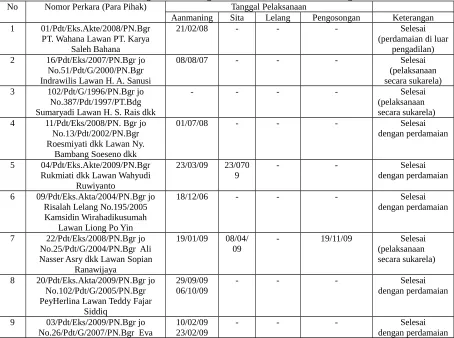

Namun, berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008, masih menyisakan persoalan, yakni belum mencakup mengenai lembaga mediasi yang diterapkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dihadapkan pada masalah tidak tercapainya eksekusi oleh karena adanya hambatan sosiologis dalam pelaksanaannya selain juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan menimbulkan konflik ketika eksekusi dilaksanakan. Sejalan dengan hal ini Najamuddin, mengatakan:28

“Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan (court annexed mediation/court annexed dispute resolution) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, terutama untuk tujuan yang lebih konprehensif.”

Pentingnya peranan mediasi terhadap penyelesaian sengketa eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didasarkan kepada aspek kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa dengan pendekatan win-win solution. Banyaknya perkara yang tidak dapat dilakukan eksekusi

27 PERMA 2003 tidak memberikan sanksi, sedangkan PERMA No.1 Tahun 2008 memberikan sanksi. 28 Najamuddin, Permasalahan Mediasi Dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama,

menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terciptanya kemanfaatan hukum, untuk itu mediasi menjadi solusi penyelesaian.

Terlepas dari berbagai permasalahan dalam tataran implementasi, mediasi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peradilan yang memenuhi rasa keadilan. Transformasi paradigma lama penyelesaian sengketa litigasi ke dalam paradigma baru integrasi penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi masih dalam masa transisi yang secara alamiah akan menemukan tempatnya yang dinamis, apabila diterapkan secara konsisten dan konsekuen serta terus disempurnakan. Dalam kaitannya dengan penulisan makalah Sistem Peradilan Indonesia, penulis memfokuskan pokok kajiannya dalam hal penerapan lembaga mediasi yang dimaksud dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan eksekusi dengan sudut pandang penerapan politik pembaharuan hukum dan kekuasaan kehakiman.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa banyak terjadi permasalahan sengketa eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap? dan mengapa forum mediasi diperlukan dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik norma sengketa eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap?

2. Bagaimanakah model penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui forum mediasi dikaitkan dengan pengembangan sistem hukum peradilan Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan dan urgensitas dalam sengketa eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, untuk menemukan dan mengkaji urgensi forum mediasi guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Untuk menyusun model penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui forum mediasi dikaitkan dengan pengembangan sistem hukum peradilan Indonesia.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dalam penulisan ini, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam penyelesaian konflik norma atas sengketa eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan praktis yang diharapkan dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para hakim, untuk menerapkan penyelesaian mediasi dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik norma sengketa eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setidak-tidaknya dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah metode deskriptif analistis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang dianalisis.

disebut dengan data sekunder berupa hukum positif dalam praktik pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan normatif itu sendiri dilakukan melalui kajian terhadap asas-asas hukum dan penelitian penerapan hukum dalam pelaksanaan praktik pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Penulisan ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut yaitu penelusuran kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari: bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, anatara lain artikel, majalah, dan koran.

Sedangkan data yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut: pertama, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan-bahan atau sumber primer29. Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja koperensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagimya yang erat kaitannya dengan sistem peradilan perdata dalam pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier30, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, rancangan undang-undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non statistik, oleh karenanya penelitian ini akan menghasilkan dan memberikan nilai yang bersifat kuantitatif. Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif disini adalah data yang berasal dari data sekunder.

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.34.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam menyusun kerangka teori ini, penulis berusaha mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis atau menurut logical construct. Hal ini tidak lain dari mendudukan perkara masalah yang diteliti (diidentifikasi) dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Upaya ditujukan untuk menjawab atau menerangkan pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Cara berpikir (nalar) ke arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang diidentifikasi ialah dengan penalaran deduktif. Cara penalaran deduktif ialah cara penalaran yang berangkat dari hal yang umum (general) kepada hal-hal yang khusus (spesifik). Hal-hal yang umum ialah teori/dalil/hukum, sedangkan hal yang bersifat khusus (spesifik) tidak lain adalah masalah yang diidentifikasi. Sehubungan dengan penulisan makalah ini, didapatkan beberapa kata kunci yang menjadi dasar penulisan makalah ini, yakni konflik norma (keadilan dan kepastian), pelaksanaan eksekusi, mediasi dihubungkan dengan teori hukum pembangunan.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya31.

Istilah negara hukum32 dalam bahasa Belanda disebut rechtsstaat, Francis mempergunakan istilah etat de droit, di Jerman digunakan istilah yang sama dengan Belanda, yaitu rechtsstaat. Istilah-istilah etat de droit atau rechtsstaat yang digunakan di Eropa Kontinetal adalah istilah-istilah yang tidak tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the rule of law mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to law atau according to the rule of law.33 Istilah the rule of law dalam perkembangan hukum di

Indonesia disebut juga dengan negara hukum. Djokosoetono menyebutnya dengan istilah negara hukum yang demokratis.34

Sedangkan Dicey mendefinisikan the rule of law dengan mengemukakan tiga hal, yaitu (1) the absolute predominance of the law (keunggulan mutlak hukum); (2) equality before the law (persamaan di hadapan hukum); dan (3) the concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual rights by judges (konsep menurut makna konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para hakim).35 Dicey menjelaskan bahwa supremasi absolut atau keunggulan regular law untuk menentang pengaruh dari kekuasaan sewenang-wenang dan meniadakan adanya kesewenang-wenangan prerogatif ataupun wewenang diskresi yang luas pada pihak pemerintah. Equality before the law dimaksudkan Dicey adalah semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh

31 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asaz-Asaz Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1991), hlm. 110.

32 Munculnya paham negara hukum adalah sebagai akibat sistem pemerintaha absolutisme pada

negara-negara di Benua Eropa. Pemikiran yang reaktif inj lahir sebagai suatu sistem rasional yang menggantikan absolutisme yang tiranik. Paham rechtstaat lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukui kontinental yang disebut civil law atau modern Romawi law.

33 Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta:

UI-Press, 1995), hlm. 2 & 30.

34 Agussalim Andi Gadjong, Op.Cit, hal.20. Ketentuan tentang apa yang hendak dijamin oleh hukum

atau apa yang ingin diselematkan dengan the rule of law itu merupakan latar belakang awal munculnya konsep Anglo Saxon, yang kemudian terkenal dengan istilah rule of law.

ordinary, court. The rule of law dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk menaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa.

Dengan demikian, tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem Anglo Saxon. Berdasarkan konsep the rule of law, konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.36

Konsep negara hukum Dicey, sebagai pandangan murni dan sempit, oleh karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengahkannya tentang the rule of law, intinya adalah common law sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan common law hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi, seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat assure the citizen's economic or social well being. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep negara hukum (the rule of law) yang diungkapkan Dicey mengalami perluasan pengertian dengan analisis yang lebih mendalam. Wade mengidentifikasi lima aspek the rule of law berikut ini:

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.

2. Pemerintah harus berprilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi. 3. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh

pengadilan yang murni independen dari eksekutif. 4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.

5. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.37

Sedangkan Wade memberikan pandangan berkaitan dengan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Diskresi bukan sesuatu kewenangan yang tanpa batas, namun tetap dalam bingkai hukum atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.38 Terhadap pandangan yang diungkapkan Wade di atas, oleh Josep Raz dikemukakan lebih deskriptis lagi, dengan mengajukan beberapa asas sebagai tambahan, yaitu seperti berikut ini.

1. Semua undang-undang harus prospektif, terbuka dan jelas. 2. Undang-undang harus relatif stabil.

3. Pembuatan undang-undang tertentu harus dipedomani oleh aturan-aturan terbuka, stabil, jelas, dan umum.

4. Kemerdekaan peradilan harus dijamin. 5. Prinsip-prinsip keadilan alami harus dipatuhi

6. Pengadilan-pengadilan harus memiliki kekuasaan peninjauan (hak menguji) terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut.

7. Pengadilan-pengadilan harus dengan mudah dapat dicapai.

8. Diskresi dari petugas-petugas pencegahan kejahatan janganlah diizinkan untuk merintangi hukum.

Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya39. Kemudian Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:40

1. Hak-hak asasi manusia;

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan Paul Scholten, menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada negara hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak

terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi, yakni sebagai berikut :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara;

2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; “er is scheiding van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan41. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:42

1. Hak-hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan;

3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;

4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;

6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; 7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, dalam konsep negara hukum, baik konsep rechtstaat atau the rule of law, terdapat hal-hal yang intinya sama, yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kesemuanya itu bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani atau penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechtsstaat, melainkan demokratische rechtsstaat (demokratic rule of law).43 Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatunya harus dirumuskan secara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi dari masyarakat luas, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan hati

41 Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi

Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 25.

42 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran

Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312.

nurani rakyat. Tetapi apabila sebaliknya, maka terlihat bahwa produk hukum yang dikeluarkan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi resah cenderung tidak mematuhi ketentuan itu.44 Dalam konsepsi seperti itu, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, pembaharuan hukum yang hendak dilakukan menuntut adanya produk hukum yang berkarakter populis, progresif dan terbatas interpretasi.45

2. Teori Keadilan Sosial dan Konsep Kekuasaan Kehakiman

Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum menjadi tolok ukur rule of law, khususnya dalam perannya menyelesaikan konflik atau persengketaan yang terjadi. Penyelesaian konflik yang diajukan ke lembaga pengadilan dituntut dengan pemenuhan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam setiap putusan hakim. Pemenuhan rasa keadilan merupakan kunci dari seluruh rangkaian penegakan hukum, sehingga hukum dapat dirasakan kemanfaatannya dan secara umum hukum menjadi sarana pembangunan.

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Artinya setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan tanpa membedakan seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan46. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warganya untuk selalu mendapatkan akses terhadap keadilan ini47. Salah satu implementasi dari access to justice ini adalah kemudahan publik untuk mengakses putusan pengadilan.

Penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan yang bersifat litigasi dalam prakteknya tidak selamanya menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan kata lain penyelesaian melalui litigasi ini cenderung berlarut-larut dan sudah dapat dipastikan menimbulkan biaya tinggi.

44 Firdaus, Politik Hukum Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum, Jurnal Hukum

Islam, Vol.12 Nomor 10 September 2005, hlm.1.

45 Sedangkan dalam sistem politik non demokratik, produk hukumnya cenderung berkarakter elitis,

konservatif dan terbuka interpretasi. Lihat: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet.VI (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm.6.

46 Wahyu Widiana, Efforts to Enhance Access to Justice in Indonesian Religious Courts : strategic

responses to survey findings, makalah disampaikan pada konferensi IACA di Istanbul, Oktober 2009.

47 Pasal 28D UUD 1945 menegaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

Selain itu, tidak dapat dipastikan pula putusan pengadilan akan memenuhi ketiga aspek tujuan hukum secara sekaligus. Dalam praktek di dunia pengadillan, kadang ditemukan prinsip keadilan individu dikalahkan dengan prinsip kepastian hukum, yang menjadi mahkota bukan keadilan akan tetapi kepastian hukum.48 Hal yang sama juga dikatakan oleh Zainuddin Mappong, sebagai berikut:49

“Dalam perjalannya, ternyata pembangunan hukum dan peningkatan kualitas serta professional aparat peradilan belum sanggup menciptakan kepastian hukum dan keadilan masyarakat, sehingga tujuan penggugat untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sulit menjadi kenyataan.“

Ketidakmampuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan kewibawaan lembaga pengadilan menjadi merosot. Hukum dalam pengertiannya yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.50 Asas dan kaidah menggambarkan bahwa hukum dianggap sebagai gejala normatif.51

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Bagaimana orang seyogyanya atau seharusnya bertindak dan bertingkah laku. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif: das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit.52

Selanjutnya, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu53. Alasan mengapa keadilan menjadi penting dan dapat dipaksakan adalah oleh karena kenyataan bahwa pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.54 Keadilan merupakan suatu

48 Padahal dalam setiap putusan, wajib diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai makna bahwa hukum harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam seluruh bagian keputusan, keadilan harus di atas yang lainnya termasuk atas kepastian hukum. Keadilan dijadikan sebagai pisau analisis dalam setiap tahapan putusan, mulai dari tahapan konstantir, tahapan kualifiaksi, dan tahapan konstituir.

49 Zainuddin Mappong, Op.Cit, hlm.5

50 Muchtar Kusumaatmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak

Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia (Bandung: Alumni, 2000), hlm.17.

51 Sri Gambir Melati Hatta, Ibid, hlm.17. 52 Ibid, hal.17.

53 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

hlm. 40 – 41.

54 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Yogyakarta: Kanisius, 1996),

hak yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia di masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi, dengan adanya pengaturan hukum yang bersendikan keadilan tersebut. Sejalan dengan ini, Adam Smith merumuskan tentang keadilan komutatif, dimana prinsip utama keadilan komutatif adalah no harm atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan komutatif ini menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi. Menurut Smith, keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain.55 Dengan lain kata dapat dikatakan bahwa keadilan komunikatif tidak terutama terletak dalam melakukan suatu tindakan positif untuk orang lain, melainkan terletak dalam tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat orang lain.56

Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu.57 Teori keadilan berdasar Smith berkaitan dengan konsep resiprositas atau kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugian maupun pertukaran ekonomi. Teori keadilan Smith ini dikembangkan kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu.58 Adam Smith memandang manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dan suatu sistem yang mekanismenya mengaitkan perilaku mereka yang spontan dan pada umumnya naluriah dengan manfaat-manfaat yang tak kelihatan bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya para fungsionalis, Smith menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem terkait dengan hubungan kait-mengait yang sedemikian kornpleks di antara bagian-bagiannya, sehingga setiap bagian menyumbang terhadap yang lainnya atau terhadap sistem

55 Ibid, hlm.112. 56 Ibid, hlm.116. 57 Ibid, hlm.112.

58 Sri Gambir Melati Hatta, Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya,

tersebut secara keseluruhan. Masing-masing bagian terkait dan tergantung satu sama lain; dan terkait dan tergangung pada keseluruhan.59

Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.60

Sudikno Mertokusumo mengemukakan hal yang senada, sebagai berikut: "Ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. "Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)", tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (lex dura sed tamen scripta: hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). 61

Selanjutnya, dikatakan: “kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan".62 Kalau dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Bismar Siregar, menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa". Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. la bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan

59 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Yogyakarta: Kanisius, 1996),

hlm.50-51

60 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.

79.

peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad saw. kepada seorang sahabatnya sebagai berikut:

"Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, salat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enampuluh tahun".

Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.63 Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur'an Surat An- Nisa: 58, disebutkan: "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil". Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 135 ditegaskan:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: (1). Keadilan, (2). Kebenaran (3). Hukum (4). Moral.

Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Dalam kalimat Plato:" Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues".64 Para filosof Yunani memandang keadilan

sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan kadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. "Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own".65 Berkaitan dengan kaidah hukum maka dapat disimpulkan bahwa

63 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta: Gema Insarti Press, 1995), hlm.

19-20.

64 Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis Paradigma

Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 52.

keadilan adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia, dan prinsip keadilan adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku pada bidang kehidupan manapun.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.66 Oleh karena itu, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan, itulah yang didamba-dambakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan "ratu adil" atau seperti yang diimpikan Plato dengan konsep "raja yang berfilsafat" (filosopher king) ribuan tahun yang silam.67

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya No. KMA/015 INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama) filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logot (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.68

Konflik norma antara keadilan dengan kepastian ini dalam praktek peradilan perdata yang paling menonjol adalah menyangkut tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari beberapa kasus eksekusi tidak dapat dilakukan sehingga pemenuhan asas keadilan tidak dapat diwujudkan di tataran empiris.

Karena itu, implementasi keadilan dalam setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan pendekatan keadilan individu, bukan sekedar mengejar aspek kepastian.

Dalam hubungan ini, Jhon Rawls69 menyatakan bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebutnya sebagai struktur

66 Lihat Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 67 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 53.

68 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 98.

dasar masyarakat. Teori keadilan sosial Jhon Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial Jhon Locke. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan, dan melalui kontrak sosial, individu-individu masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial, bukan untuk konsumsi individual.

Lebih lanjut, teori keadilan sosial digunakan untuk menjawab dua pertanyaan dasar berkaitan dengan konflik norma pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu: pertama, apakah yang menjadi landasan filosofis moral yang merupakan raison d'etre (sebab adanya) lembaga mediasi dan kedua, untuk menjawab pertanyaan: apakah lembaga mediasi dapat menjadi solusi pemecahan masalah konflik norma dalam pelaksanaan eksekusi atas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan sudut pandang teori keadilan sosial, maka tugas dan tanggungjawab penyelesaian konflik norma ini berada pada negara yang, yang direpresentasikan oleh pemerintahan negara dalam hal ini Mahkamah Agung. Tanggung jawab negara sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia, yaitu membentuk Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.70 Pendekatan penyelesaian konflik norma pelaksanaan eksekusi melalui lembaga mediasi dengan teori keadilan sosial memberikan justifikasi bagi negara dalam hal ini hakim untuk melakukan pembentukan hukum (rechtsvorming).

3. Teori Sistem (Peradilan)

Lembaga mediasi sebagai bagian dari salah satu upaya penyelesaian persengketaan merupakan lingkup kebijakan hukum perdata, sehingga pendekatan yang digunakan juga didasarkan pada teori-teori dan asas-asas hukum yang diakui dalam hukum perdata. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem.

70 Hal ini dinyatakan dalam Alinea keempat Mukadimah UUD 1945 sebagai berikut: "Kemudian

Lili Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru - sekalipun di luar disiplin hukum - selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.71 Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:72

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan - aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum - kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan system hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (living law) , bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdayaguna. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

71 Dikutip dalam Darji Darmodihardjo, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum

Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Radjagrafindo Persada, 1996), hlm. 149.

72 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah

menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkaitan dengan hal di atas, apabila teori Lawrence M Friedman di atas dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia saat ini maka dalam “struktur” terdapat empat lingkungan peradilan yaitu, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara. Peradilan Niaga termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara. Setiap pengadilan memiliki yurisdiksinya sendiri-sendiri baik secara absolut maupun relatif. Friedman menyebutkan, bahwa struktur adalah “.... is a kind of cross section of the legal system - a kind of dtill photograph, which freezes the action”.73

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan perundang-undangannya.

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

4. Teori Pembangunan Hukum dan Teori Kemanfaatan (Utilitas)

Selanjutnya, dalam penulisan makalah ini juga mempergunakan teori pembangunan hukum dari Muchtar Kusumaatmadja dan teori kemanfaatan (utilitas) dari Jeremy Bentham. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa

Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.74

Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engeneering)75 dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.76

Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engeneering) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering”.77

Terdapat 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.78

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja79 mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.

74 Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada

Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hal. 1002-1010 serta dalam

Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7.

75 Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional,

Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

76 Terhadap eksistensi hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili

Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum SebagaiSuatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 5 dstnya.

77 Romli Atmasasmita, Menata Kembali…Loc Cit, hlm. 7.

78 Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., (Bandung: .Alumni, 2002), hlm. v.

79 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,