II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemampuan Lahan

Klasifikasi kemampuan (kapabilitas) lahan merupakan klasifikasi potensi lahan untuk penggunaan berbagai sistem pertanian secara umum tanpa menjelaskan peruntukkan untuk jenis tanaman tertentu maupun tindakan-tindakan pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan lahan yang dapat diusahakan bagi pertanian (arable land) berdasarkan potensi dan pembatasnya agar dapat berproduksi secara berkesinambungan. Klasifikasi penggunaan lahan merupakan sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Hockensmith dan Steele pada tahun 1943 yang kemudian dimodifikasi oleh Klingebel dan Montgomery (1961; 2002), seperti yang tertuang dalam Agriculture Handbook No. 210. Dalam sistem klasifikasi ini lahan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kelas, subkelas, dan satuan (unit) kemampuan atau pengelolaan (Rayes, 2007).

Kemampuan lahan merupakan pencerminan kapasitas fisik lingkungan yang dicerminkan oleh keadaan topografi, tanah, hidrologi, dan iklim, serta dinamika yang terjadi khususnya erosi, banjir dan lainnya. Kombinasi karakter sifat fisik statis dan dinamik dipakai untuk menentukan kelas kemampuan lahan, yang dibagi menjadi 8 kelas. Kelas I mempunyai pilihan penggunaan yang banyak karena dapat diperuntukan untuk berbagai penggunaan, mulai untuk budidaya intensif hingga tidak intensif, sedangkan kelas VIII, pilihan peruntukannya sangat terbatas, yang dalam hal ini cenderung diperuntukan untuk kawasan lindung atau sejenisnya (Rustiadi et al., 2010).

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dalam tingkat kelas, kemampuan lahan menunjukkan kesamaan dari besarnya faktor-faktor penghambat. Semakin tinggi kelasnya, kualitas lahannya semakin buruk, berarti resiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertambah dan pilihan penggunaan lahan yang diterapkan semakin terbatas.

Kelas I

Lahan kelas I sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah yang khusus. Lahannya datar, solumnya dalam, bertekstur agak halus atau sedang, berdrainase baik, mudah diolah, dan responsif

terhadap pemupukan. Lahan kelas I tidak mempunyai penghambat atau ancaman kerusakan, sehingga dapat digarap untuk usaha tani tanaman semusim dengan aman. Tindakan pemupukan dan usaha-usaha pemeliharaan struktur tanah yang baik diperlukan guna menjaga kesuburan dan mempertinggi produktivitas.

Kelas II

Lahan kelas II mempunyai beberapa penghambat yang dapat mengurangi pilihan jenis tanaman yang diusahakan atau memerlukan usaha pengawetan tanah yang tingkatnya sedang.

Kelas III

Lahan kelas III mempunyai penghambat yang agak berat, yang mengurangi pilihan jenis tanaman yang dapat diusahakan, atau memerlukan usaha pengawetan tanah yang khusus, atau keduanya.

Kelas IV

Lahan kelas IV mempunyai penghambat yang berat untuk membatasi pilihan tanaman yang dapat diusahakan, memerlukan pengelolaan yang sangat berhati-hati, atau kedua-duanya. Penggunaan lahan kelas IV sangat terbatas.

Kelas V

Lahan kelas V mempunyai sedikit atau tanpa bahaya erosi, tetapi mempunyai penghambat lain yang praktis sukar dihilangkan, sehingga dapat membatasi penggunaan lahan ini. Akibatnya, lahan ini hanya cocok untuk tanaman rumput ternak secara permanen atau dihutankan.

Kelas VI

Lahan kelas VI mempunyai penghambat yang sangat berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian dan hanya sesuai untuk tanaman rumput ternak atau dihutankan. Penggunaan untuk padang rumput harus dijaga agar rumputnya selalu menutup dengan baik. Bila dihutankan, penebangan kayu harus lebih selektif. Bila dipaksakan untuk tanaman semusim, harus dibuat teras bangku. Lahan ini mempunyai penghambat yang sulit sekali diperbaiki.

Kelas VII

Lahan kelas VII sama sekali tidak sesuai untuk usaha tani tanaman semusim dan hanya sesuai untuk padang penggembalaan atau dihutankan.

Kelas VIII

Lahan kelas VIII tidak sesuai untuk produksi pertanian, dan hanya dibiarkan dalam keadaan alami atau dibawah vegetasi hutan. Lahan ini dapat digunakan untuk daerah rekreasi cagar alam atau hutan lindung.

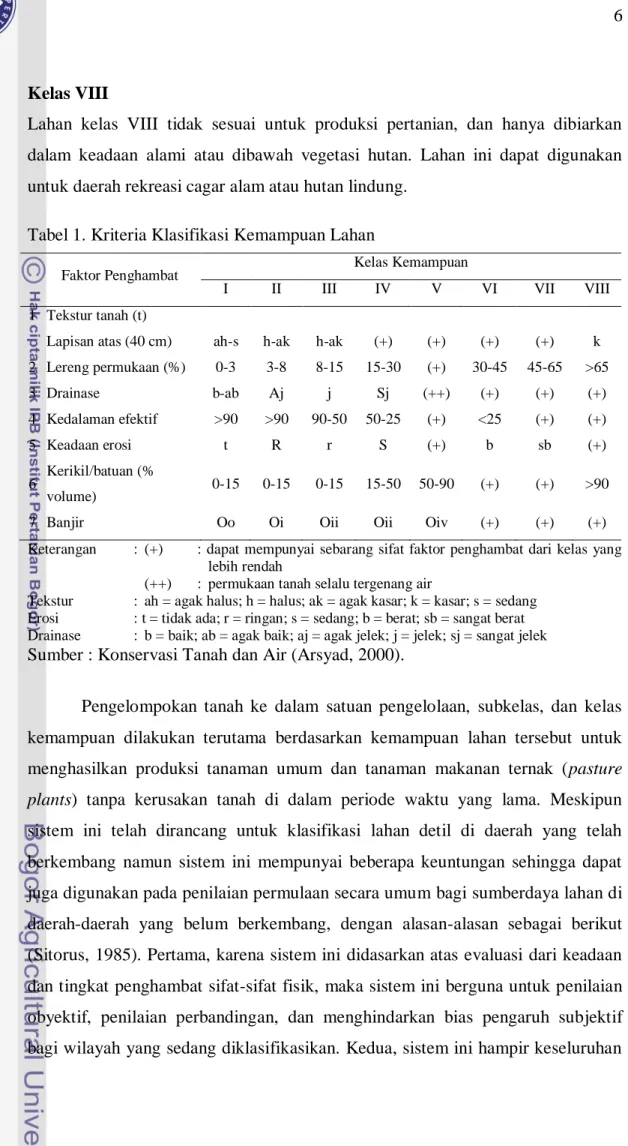

Tabel 1. Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan

Faktor Penghambat Kelas Kemampuan

I II III IV V VI VII VIII

1 Tekstur tanah (t)

Lapisan atas (40 cm) ah-s h-ak h-ak (+) (+) (+) (+) k

2 Lereng permukaan (%) 0-3 3-8 8-15 15-30 (+) 30-45 45-65 >65 3 Drainase b-ab Aj j Sj (++) (+) (+) (+) 4 Kedalaman efektif >90 >90 90-50 50-25 (+) <25 (+) (+) 5 Keadaan erosi t R r S (+) b sb (+) 6 Kerikil/batuan (% volume) 0-15 0-15 0-15 15-50 50-90 (+) (+) >90

7 Banjir Oo Oi Oii Oii Oiv (+) (+) (+)

Keterangan : (+) : dapat mempunyai sebarang sifat faktor penghambat dari kelas yang

lebih rendah

(++) : permukaan tanah selalu tergenang air

Tekstur : ah = agak halus; h = halus; ak = agak kasar; k = kasar; s = sedang

Erosi : t = tidak ada; r = ringan; s = sedang; b = berat; sb = sangat berat

Drainase : b = baik; ab = agak baik; aj = agak jelek; j = jelek; sj = sangat jelek

Sumber : Konservasi Tanah dan Air (Arsyad, 2000).

Pengelompokan tanah ke dalam satuan pengelolaan, subkelas, dan kelas kemampuan dilakukan terutama berdasarkan kemampuan lahan tersebut untuk menghasilkan produksi tanaman umum dan tanaman makanan ternak (pasture plants) tanpa kerusakan tanah di dalam periode waktu yang lama. Meskipun sistem ini telah dirancang untuk klasifikasi lahan detil di daerah yang telah berkembang namun sistem ini mempunyai beberapa keuntungan sehingga dapat juga digunakan pada penilaian permulaan secara umum bagi sumberdaya lahan di daerah-daerah yang belum berkembang, dengan alasan-alasan sebagai berikut (Sitorus, 1985). Pertama, karena sistem ini didasarkan atas evaluasi dari keadaan dan tingkat penghambat sifat-sifat fisik, maka sistem ini berguna untuk penilaian obyektif, penilaian perbandingan, dan menghindarkan bias pengaruh subjektif bagi wilayah yang sedang diklasifikasikan. Kedua, sistem ini hampir keseluruhan

didasarkan atas sifat-sifat fisik lahan, dan faktor ekonomis tidak dipertimbangkan kecuali dalam asumsi untuk tindakan pengelolaan tertentu yang digunakan. Ketiga, sistem ini menujukkan macam penggunaan lahan yang sesuai untuk lahan dengan faktor-faktor penghambat tertentu, sekaligus dengan tindakan pengelolaan yang dibutuhkan untuk dapat mengatasi faktor penghambat tersebut.

2.2. Penggunaan Lahan/Penutupan Lahan

Penggunaan lahan adalah bentuk perwujudan usaha manusia dalam menggunakan sumberdaya alam/lahan, yang di dalamnya terdapat komponen usaha, sedangkan penutupan lahan adalah bentuk perwujudan fisik dari penggunaan yang direncanakan ataupun tidak (Rustiadi et al., 2010). Sedangkan menurut Lillesand dan Kiefer (1997) penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu. Penggunaan lahan (land use) juga diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil (Arsyad, 2000).

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan pedesaan (rural land use) dan penggunaan lahan perkotaan (urban land use). Penggunaan lahan pedesaan dititik beratkan pada produksi pertanian, sedangkan penggunaan lahan perkotaan dititik beratkan pada tujuan untuk tempat tinggal. Selanjutnya penggunaan lahan berdasarkan Arsyad (2006) dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan dan dimanfaatkan atau atas jenis tumbuhan atau tanaman yang terdapat di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dikenal macam penggunaan lahan seperti tegalan (pertanian lahan kering atau pertanian pada lahan tidak beririgasi), sawah, kebun, kopi, kebun karet, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, padang alang-alang, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam lahan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang tertulis: pemanfaatan ruang meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan lindung serta kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan menurut Sandy (1977) diantaranya jenis-jenis bahan induk yang menentukan tingkat kesuburan lahan dan selanjutnya menentukan pola penggunaan lahan dan pemusatan penduduk. Faktor lereng dan ketinggian tempat juga memiliki peranan penting. Selain itu, yang erat pula hubungannya dengan bahan induk dan lereng adalah faktor kedalaman efektif tanah. Selain itu jumlah penduduk, penyebaran penduduk dan profesi terbesar dari penduduknya, dan tingkat penggunaan lahan juga ikut menentukan pola penggunaan lahan dan pemusatan penduduk.

2.3. Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan (tanah) ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Karena tanah (daratan) merupakan salah satu bagian (unsur) dari ruang maka penatagunaan lahan tidak dapat dilepaskan dari penataan ruang wilayah. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tataguna lahan, tataguna air, tataguna udara, tataguna sumberdaya lainnya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Tujuan dari diwujudkannya penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional agar terwujud keharmionisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan terwujud perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Rustiadi et al., 2010).

Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, maka Rustiadi et al. (2011) menyatakan tiga hal yang membuat unsur fisik menjadi peran penting dalam penataan ruang. Pertama, efisiensi dan produktivitas dapat dipenuhi dengan adanya alokasi sumberdaya fisik wilayah dilakukan secara tepat, sehingga peruntukan berbagai kawasan dapat sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya. Kedua, unsur fisik dapat memenuhi tujuan keadilan dan keberimbangan hanya jika alokasi sumberdaya fisik dapat bermanfaat bagi wilayah yang bersangkutan dan memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya. Ketiga, tujuan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability), hanya mungkin dicapai bila alokasi sumberdaya fisik wilayah dilakukan dengan cara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, unsur fisik penataan ruang harus diperlakukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan potensi wilayah.

2.4. Tata Ruang Kawasan Sub DAS Ciliwung Hulu

Menurut Denny (2004), tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur adalah untuk:

1. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah Kabupaten dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;

2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan serta penanggulangan banjir;

3. Mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur adalah:

1. Terwujudnya kerjasama penataan ruang antar Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Kawasan Bopunjur, yaitu:

a. Sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang penduduk;

b. Sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu; c. Kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas

dan kawasan-kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama. 2. Terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan

fauna dengan ketentuan:

a. Tingkat erosi yang tidak mengganggu;

b. Tingkat peresapan air hujan dan air permukaan yang menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun;

c. Kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan;

d. Situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem irigasi;

e. Pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

f. Tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan hidup.

3. Terciptanya optimalisasi fungsi budidaya, dengan ketentuan:

a. Kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi;

b. Kegiatan usaha pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah; c. Daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan

penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal;

d. Pengembangan kegiatan industri yang menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya;

e. Kegiatan pariwisata yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk;

f. Tingkat gangguan pencemaran lingkungan serendah-rendahnya dari kegiatan transportasi, industri, dan pemukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup.

4. Tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan budidaya.

2.5. DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan lahan total dan permukaan air yang dibatasi oleh suatu batas air topografi dan yang dengan salah satu cara memberikan sumbangan terhadap debit suatu sungai pada suatu irisan melintang tertentu. Dinyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 1989 terdapat 36 Daerah Aliran Sungai (DAS) menderita erosi berat, 13 diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Luas lahan kritis pada saat itu adalah sekitar 10,63 juta hektar, dimana 42,81 persen dan 57,19 persen dari luasan itu berturut-turut dijumpai di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Rayes, 2007).

Salah satu dari beberapa DAS yang tergolong kritis dan termasuk ke dalam DAS super prioritas adalah DAS Ciliwung. Pada dekade ini DAS Ciliwung mengalami perubahan-perubahan kearah yang merugikan, dimana penggunaan/konversi lahan bagian hulu bertambah besar, meningkatnya permukiman penduduk/ industri sepanjang sungai, dan fluktuasi debit yang tinggi. Pada dasarnya, DAS Ciliwung mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan DAS kritis lainnya, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan DAS Ciliwung mendapat sorotan yang lebih banyak dibandingkan DAS lainnya, antara lain karena:

a. Wilayah hilir DAS Ciliwung mencakup daerah ibukota Negara (DKI Jakarta) yang sangat kaya akan aset-aset nasional dan pemukiman penduduk,

b. Kerusakan wilayah hulu DAS Ciliwung diakibatkan oleh tumbuh dan berkembangnya perumahan, industri, pariwisata/agrowisata, dan prasarana lainnya yang tidak berwawasan lingkungan, dan

c. Wilayah hulu DAS Ciliwung merupakan kawasan wisata yang terus berkembang mengakibatkan tekanan terhadap sumberdaya ait terus berlanjut sehingga membutuhkan perencanaan yang dapat mengakomodasi perkembangan tersebut.

Berdasarkan data yang bersumber dari hasil review lahan kritis BPDAS Citarum Ciliwung Tahun 2009, kerusakan lahan DAS Ciliwung hampir mencapai

40 persen. Dari total luas DAS Ciliwung yang mencapai 39.017,12 hektar, seluas 12.036,81 hektar atau 30,85 persennya mengalami kritis. Di lahan DAS Ciliwung yang rusak 100 persen adalah Sukabumi. Dari total luas DAS Ciliwung di Sukabumi 52,58 hektar, seluruhnya saat ini rusak. Dan Cianjur menempati urutan kedua yang lahan DAS-nya rusak akibat tedegradasi yakni dari total luas lahan 349,15 hektar, seluas 265,26 hektar atau 75,97 persen dalam keadaan kritis. Sedangkan di urutan ketiga ditempati Kabupaten Bogor. Dari total lahan DAS Ciliwung 20.280,00 hektar, seluas 9.350,98 hektar sudah rusak atau 46,11 persennya kritis (Harian Pos Kota, 19 Juni 2010).

2.6. Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna lahan. Inti evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan tersebut. Tujuan evaluasi lahan (Land Evaluation atau Land Assessement) adalah menentukan nilai suatu lahan untuk tujuan tertentu. Menurut FAO (1976) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), evaluasi lahan perlu juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan yang berkaitan dengan perencanaan tataguna lahan.

Menurut Sitorus (1985), fungsi evaluasi sumberdaya lahan untuk memberikan pengertian tentang hubungan-hubungan antara kondisi lahan dan penggunaannya serta memberikan kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif pilihan penggunaan yang dapat diharapkan berhasil. Dengan demikian manfaat yang mendasar dari evaluasi sumberdaya lahan adalah untuk menilai kesesuaian lahan bagi suatu penggunaan lahan yang akan dilakukan. Hal ini penting terutama apabila perubahan penggunaan lahan tersebut diharapkan akan menyebabkan perubahan-perubahan besar terhadap keadaan lingkungannya.

Informasi mengenai sumberdaya fisik wilayah sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dengan baik. Evaluasi

sumberdaya fisik wilayah meliputi sumberdaya alam seperti lahan, hutan, mineral, perairan, pesisir dan laut, potensi bencana alam, dan lain-lain. Evaluasi sumberdaya fisik wilayah akan sangat terkait dengan daya dukung dan sumberdaya yang terkandung dalam ruang (Rustiadi et al., 2011).

2.7. Sistem Informasi Geografi (SIG)

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem komputer untuk menangkap, mengatur, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan data yang bereferensi ke bumi (Barus, 2005). Dengan kata lain, menurut Barus dan Wiradisatra (2000) SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk data yang bereferensi spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Komponen utama dalam Sistem Informasi Geografis dibagi kedalam empat komponen utama, yaitu: perangkat keras, perangkat lunak, organisasi/manajemen dan pemakai. Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama tersebut akan menentukan suatu proses pengembangan Sistem Informasi Geografi.

Menurut Buchori (2010), SIG seringkali didefinisikan sebagai sistem komputer yang dapat dipergunakan untuk mengelola data keruangan, baik berupa gambar/peta ataupun tabel, sekaligus memahami keterkaitan di antara keduanya. SIG dikenal memiliki berbagai kemampuan terkait dengan pengelolaan basis data, analisis keruangan, dan penampilan hasil-hasil analisis keruangan. Dengan sistem ini, berbagai analisis keruangan berbasis peta (map analysis) dan tabel (tabular analysis) dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan akurat. Sistem ini juga mampu mengintegrasikan kedua format data tersebut sehingga mempermudah para pengambil keputusan/pelaku pembangunan untuk mengambil keputusan/kebijakan yang berdimensi keruangan (spatial).