BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 2.1.1 Defenisi PPOK

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah penyakit paru yang dapat

dicegah dan diobati, ditandai oleh hambatan aliran udara yang persisten, bersifat

progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi paru terhadap partikel atau gas

yang beracun/berbahaya, disertai efek ekstraparu yang berkontribusi terhadap derajat

berat penyakit.14

2.1.2 Epidemiologi PPOK

Di Indonesia tidak ditemukan data yang akurat tentang kekerapan PPOK. Survei

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1992 menemukan angka kematian emfisema,

bronkitis kronik dan asma menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab tersering

kematian di Indonesia. Pada tahun 1997 penderita PPOK yang dirawat inap di RSUP

Persahabatan sebanyak 124 (39,7%), sedangkan rawat jalan sebanyak 1837 atau 18,95%.

Di RSUD dr. Moewardi Surakarta ditemukan penderita PPOK rawat inap sebanyak 444

(15%), dan rawat jalan 2368 (14%).

Penyakit paru obstruktif kronik merupakan penyebab morbiditas dan kematian

ke-4 terbesar di dunia dan WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2020 PPOK menjadi

penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Angka prevalensi, morbiditas, dan

mortalitas PPOK bervariasi antar negara dan di antara kelompok populasi, umumnya

berkaitan dengan prevalensi perokok serta kondisi polusi udara akibat pembakaran yang

juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko PPOK. 15

Menurut Raherison (2009) prevalensi PPOK diperkirakan 7,6% (95% CI 6 -

9,2%. Berdasarkan 38 penelitian, prevalensi bronkitis kronis diperkirakan 6,4% (95% CI

5,3-7,7%). Prevalensi emfisema (melalui rontgen dada) diperkirakan 1,8% (95% CI

1,3-2,6%) berdasarkan delapan studi. Mayoritas studi (62%) menunjukkan umur pasien lebih

dari 40 tahun, dengan rentang usia antara 40 dan 64 tahun. Prevalensi PPOK meningkat

sesuai dengan usia, dengan peningkatan risiko menjadi lima kali lipat bagi mereka yang

berusia di atas 65 tahun dibandingkan dengan pasien berusia kurang dari 40 tahun.

Prevalensi PPOK meningkat sesuai dengan status merokok, tetapi perlu ditekankan

bahwa prevalensi PPOK pada perokok adalah 4%, menunjukkan adanya faktor risiko

lain, seperti merokok pasif, atau faktor paparan akibat kerja. PPOK terjadi pada laki-laki

dua kali lebih banyak dibanding perempuan, tetapi perbedaan ini akan berkurang,

mengingat fakta bahwa semakin banyak perempuan yang merokok terutama di negara

berkembang, dan bahwa perempuan yang tidak merokok terkena produk hasil

pembakaran dari biomassa di negara berkembang.

Menurut Purba (2010) berdasarkan studinya menemukan penderita PPOK stabil

yang berobat jalan di Poli RS H. Adam Malik sekitar 82 orang dalam satu tahun,

laki-laki sekitar 85,4%, umur lebih dari 60 tahun sekitar 63,4%. 16

17

Kondisi tersebut

menunjukkan angka kematian yang disebabkan PPOK terus mengalami peningkatan

tanpa disadari masyarakat.

2.1.3 Patogenesis PPOK

Inflamasi saluran napas pada pasien PPOK merupakan amplifikasi dari respon

inflamasi akibat iritasi kronik seperti asap rokok. Mekanisme untuk amplifikasi ini

belum diketahui, kemungkinan dapat disebabkan faktor genetik. Pada pasien PPOK yang

diketahui. Inflamasi paru diperberat oleh tekanan oksidatif dan kelebihan proteinase.

Semua mekanisme ini mengarah pada karakteristik perubahan patologis PPOK.

Mikroba tidak sendirian dalam memicu sistem imunitas tubuh melainkan terdapat

keterlibatan tekanan selular, kerusakan jaringan akibat dari infeksi TLR. Hasil dari sel

epitel yang cedera ini dapat bertindak sebagai ligan untuk TLR4 dan TLR2 yang akan

mengaktifkan NF-kB. NF-kB ini akan menginduksi sel epitel untuk memproduksi

mediator peradangan. Mediator ini akan mengaktifkan makrofag dan neutrofil, yang

pada gilirannya akan mensekresikan enzim proteolitik dan bersama dengan ROS akan

merusak jaringan paru-paru. Pada sebagian besar perokok proses penyakit ini tidak akan

berkembang jika peradangan ini diminimalkan dan peristiwa pada tahap selanjutnya

tidak terjadi.

14

Pada perokok dengan PPOK, terjadi peningkatan sel dendritik yang matang di

saluran napas perifer yang berhubungan dengan tingginya ekspresi chemoattractant dari

sel dendritik di paru. Terdapat juga peningkatan sel T CD4+ yang mengekspresikan

STAT4 di paru-paru. Ekspresi STAT4 dan IFN-γ berkorelasi dengan hambatan aliran

napas pada PPOK. Pada paru-paru perokok, material yang berasal dari sel yang

mengalami stres, cedera, nekrosis dan apoptosis diambil oleh sel dendritik dan disajikan

melalui MHC-I ke sel T CD8+ yang menyebabkan sel T melimpah di paru-paru

penderita PPOK. 18

Selanjutnya sel T CD8+ dan CD4+ akan mengekspresikan reseptor

kemokin spesifik jaringan seperti CXCR3, CCR5, dan CXCR6 dimana ekspresi dari

reseptor dan ligan ini berkorelasi dengan keparahan penyakit PPOK.Kegagalan ringan

dari mekanisme pengaturan ini menghasilkan GOLD derajat 1 atau derajat 2; kegagalan

berat menjadi GOLD derajat 3 atau tahap 4.18

Asap rokok dapat mencetuskan pelepasan sitokin inflamasi dari berbagai sel

menyebabkan terjadinya ROS yang akan manghambat aktivitas mediator anti protease

terutama α1-antitripsin yang menyebabkan defisiensi anti protease. Masuknya IL-8 dan

netrofil ke parenkim paru akan diikuti oleh makrofag dan sel T CD8+. Makrofag akan

aktif dan melepaskan sejumlah MMP (MMP1, MMP2, MMP9, MMP12 dan MMP15)

yang akan mendegradasi baik elastin dan kolagen. Netrofil juga berperan menghasilkan

oksidan endogen dengan konsentrasi tinggi. Oksidan ini bersama dengan sitokin masuk

ke sistem vaskular.19

Efek nikotin di seluruh saluran napas diperkirakan memicu pelepasan fibronektin

yang mengakibatkan terjadinya fibrosis yang dimediasi oleh IL-8 dan TGF-β1. Pada

penderita PPOK terjadi apoptosis struktur sel (sel epitel dan endotel) dan sel-sel

inflamasi (neutrofil polimorfik) yang tidak teratur, sehingga terjadi peningkatan IL-6 dan

IL-8. Aktivasi NF-kB berkaitan dengan penghambatan apoptosis, sehingga akan

memperpanjang umur netrofil dan remodeling.

Jumlah sel CD4+ mengekspresikan IFN-γ dan berkorelasi dengan derajat

obstruksi aliran napas. Perekrutan dan aktivasi sel-sel inflamasi, makrofag, neutrofil,

eosinofil, sel T CD4+ dan CD8+, dan sel B memperburuk PPOK. Pada PPOK interaksi

antara kemokin CXCL10 dan CXCL9, akan meningkatkan produksi MMP-12 sehingga

menyebabkan kerusakan paru-paru. Fungsi sel dendritik yang meningkat, kecenderungan

genetik, dan kegagalan regulasi imunitas adaptip dan penyakit berat (GOLD tahap 3 atau

tahap 4).

19

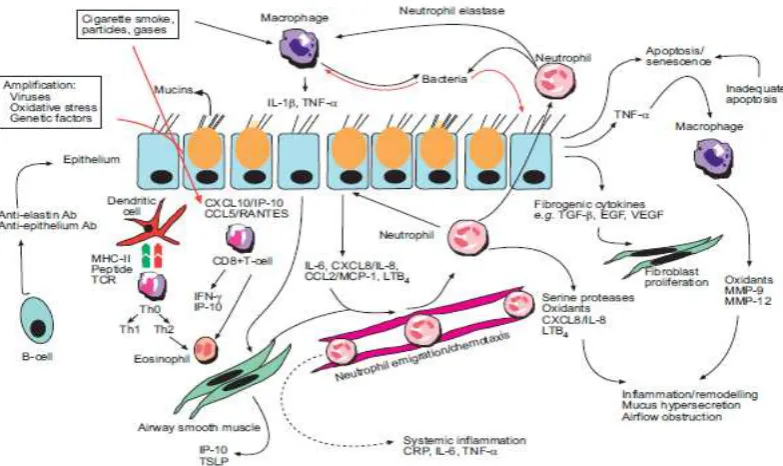

Gambar 1. Inflamasi pada PPOK. Paparan rokok yang kronik mengakibatkan aktifasi netrofil, makrofag, sel epitel, sel dendritik, sel T, sel B, fibroblast dan sel otot polos saluran napas sehingga terjadi pengeluaran sitokin, kemokin, dan protease. Amplifikasi sinyal sangat berperan dalam hal menambah respon inflamasi yang akan mempengaruhi derajat berat PPOK.20

1. Tekanan Oksidatif

Tekanan oksidatif dapat menjadi mekanisme penting dalam PPOK. Biomarker

tekanan oksidatip (misalnya, peroksida hidrogen, 8-isoprostan) meningkat dalam sputum,

hembusan napas dan sirkulasi sistemik pada pasien PPOK. Tekanan oksidatip ini lebih

meningkat pada eksaserbasi. Oksidan bisa dihasilkan oleh asap rokok dan partikel

lainnya serta partikel yang dilepaskan dari sel-sel inflamasi seperti makrofag dan

neutrofil, dan dapat juga terjadi penurunan antioksidan endogen pada pasien PPOK.

Tekanan oksidatip menyebabkan aktifasi gen inflamasi, antiprotease menjadi tidak aktip,

2. Ketidakseimbangan protease-antiprotease

Proteinase berperan penting dalam patogenesis PPOK. Hipotesa

proteinase-antiproteinase menyatakan bahwa kerusakan paru-paru penderita PPOK terjadi jika aksi

proteinase tidak lagi dikendalikan oleh antiproteinase. Ini dapat terjadi ketika ada

kelainan genetik antiproteinase, seperti defisiensi α1-antitrypsin, atau kehilangan fungsi

antiproteinase dikarenakan proteolitik atau kerusakan oksidatip. Ketidakseimbangan juga

dapat terjadi karena perekrutan yang berlebihan atau aktivasi proteinase.

Proteinase diklasifikasikan sebagai serine proteinase, sistein proteinase, dan

MMP. Peran MMP dalam PPOK adalah mendegradasi protein matriks, antiproteinase

seperti α1-antitipsin dan α1-antichymotrypsin, memodifikasi sitokin dan menurunkan

sejumlah protein seperti faktor adhesi dan substansi P.

21

21

3. Remodeling saluran napas kecil

Interaksi antara inflamasi dan remodeling saluran napas kecil telah diketahui

mekanismenya melalui binatang percobaan. Ekspresi berlebihan dari Th2 sitokin IL-10

menyebabkan metaplasia sel mukus, sel B, sel T dan fibrosis subepitel saluran napas.

Respon ini melibatkan banyak mekanisme. Metaplasia mukus tergantung pada sinyal

IL-13/IL-4 reseptor-α / STAT6. Selanjutnya ekspresi berlebihan dari IL-1β menginduksi

fibrosis peribronkial. Pada kultur trakea tikus, asap rokok menyebabkan peningkatan

regulasi TGF-β1.

Sinyal faktor pertumbuhan fibroblast dan reseptor FGF (FGFR) tampaknya

terkait dengan saluran napas dan remodeling pembuluh darah pada bronkitis kronis.

Studi imunohistokimia jaringan paru-paru dari pasien PPOK menunjukkan bahwa

napas serta sel epitel saluran napas. Dasar FGF/FGF-2 terlokalisasi di sitoplasma, inti

epitel saluran napas, otot polos pembuluh darah dan sel endotel.22

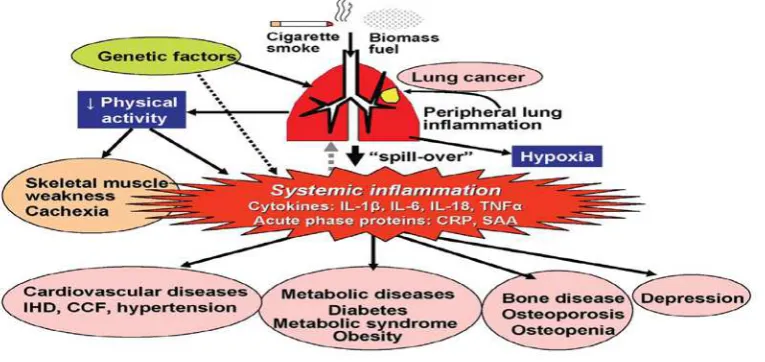

Gambar 2. Inflamasi perifer di paru dapat masuk ke sirkulasi sistemik.

Pada pasien PPOK terutama saat eksaserbasi terdapat keterlibatan dari beberapa

sitokin inflamasi mencakup TNFα, IL-6, CXCL8 (IL-8), IL-18, dan protein fase akut

(CRP, SAA, fibrinogen) pada inflamasi sistemik. Sitokin ini juga mengalami

peningkatan di sputum dan cairan BAL pasien PPOK, hal ini menjadikan sebagian ahli

memandang bahwa sitokin sistemik berasal dari tumpahan mediator inflamasi perifer

(paru). Namun hubungan antara mediator di sputum dan di darah tidaklah erat, sehingga

keterlibatan faktor lain diperkirakan berperan dalam proses ini. Akibat dari keterbatasan

aliran udara yang progresif menimbulkan aktivitas

23

fisik menjadi tidak aktif, hal ini

merupakan faktor penting dalam mencetuskan beberapa penyakit penyerta, seperti

kelemahan otot rangka, osteoporosis, dan penyakit kardiovaskular.

PPOK mencakup proses inflamasi dan aterosklerosis diketahui berperan penting

sebagai komponen inflamasi kronik, CRP yang merupakan petanda inflamasi sistemik

dan indikator penting pada penyakit kardiovaskular ditemukan juga meningkat pada

sebagian ahli memandang bahwa proses inflamasi di paru adalah salah satu bagian dari

manisfestasi atau ekspresi proses inflamasi sistemik pada penderia PPOK. Akibat

perbedaan konsep ini maka berbeda pula cara pandangnya terhadap penanganan PPOK,

dimana konsep pertama menekankan terapi pada paru sedangkan pada konsep yang

kedua lebih menekankan pengendalian inflamasi sistemik.24

2.1.4. Patologi

1. Saluran napas sentral

Perubahan morfologi dan seluler di saluran napas sentral telah menjadi fokus

suatu studi yang dilakukan pada perokok dengan gejala bronkitis kronis. Epitel biasanya

utuh dan menunjukkan perubahan skuamosa metaplastik serta peningkatan jumlah sel

goblet. Dalam subepitelium, sel-sel mononuklear muncul menjadi sel utama, dengan

hanya sedikit neutrofil. Komponen mononuklear terdiri dari limfosit dan makrofag,

peningkatan yang signifikan dilaporkan terjadi pada jumlah CD45+ (leukosit total),

CD3+ (Limfosit T), CD25+ (aktivasi awal), sel VLA-1+ (akhir aktivasi) dan makrofag.

Selain itu, ada juga laporan terdapatnya eosinofilia pada bronkitis kronis, khususnya

selama eksaserbasi. Sitokin IL-10 berperan dalam mengurangi respon inflamasi dan

kadarnya menurun dalam dahak perokok dengan PPOK, sitokin IL-8 berperan

merangsang kemotakis neutrofil, sitokin TNF-α berperan mengaktifkan molekul adhesi,

dimana kadar ketiga sitokin ini mengalami peningkatan. Peningkatan regulasi terhadap

molekul adhesi E-selektin dan ICAM-1 pada subepitel pembuluh darah dan epitel

bronkus pada perokok dengan bronkitis kronis mengarahkan pada mekanisme

pengambilan neutrofil dari sirkulasi dan bermigrasi ke lumen saluran napas melalui

2. Saluran napas perifer

Pada perokok hambatan aliran udara yang terkait dengan perubahan patologis

lebih lanjut di saluran napas perifer termasuk remodeling saluran napas (fibrosis dan

hipertrofi otot polos) dan inflamasi. Selain itu, peradangan dinding saluran napas dapat

berkontribusi terhadap kerusakan dinding alveolar yang melekat pada saluran napas

yang memungkinkan kerusakan dinding saluran napas dan penyempitan lumen.

Mekanisme selanjutnya berkontribusi terhadap keterbatasan aliran udara pada

perokok yang melibatkan sekresi mukus. Hiperplasia sel goblet pada perokok dapat

berkontribusi terhadap pengembangan keterbatasan aliran udara kronis dengan

memproduksi kelebihan mukus yang bisa mengubah tegangan permukaan jalan napas.

Menariknya, pada epitel aliran udara perifer perokok, hiperplasia sel goblet

berhubungan dengan peningkatan jumlah neutrofil. Sebagaimana neutrofil elastase

adalah penghasil sekresi mediator inflamasi yang sangat potensial, lokasi neutrofil dalam

epitel dapat berperan penting untuk mengaktifkan fungsi sekresi sel goblet. 25

25

3. Parenkim paru

Komponen yang paling penting dari definisi emfisema adalah proses destruksi.

Tergantung pada bagaimana asinus hancur, emfisema dapat diklasifikasikan menjadi dua

jenis: (1) emfisema sentriasinar (atau sentrilobular), yang ditandai dengan kehancuran

terbatas pada bronkiolus dan bagian tengah dari asinus, dikelilingi oleh parenkim

paru-paru normal, dan (2) emfisema panasinar (atau emfisema panlobular), di mana

keseluruhan asinus terlibat.

25

Saat ini telah diketahui dengan jelas tentang mekanisme patofisiologis yang

mendasari PPOK sampai terjadinya gejala yang khas, misalnya penurunan VEP1 yang

disebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas perifer, sementara transfer gas

yang menurun terjadi akibat kerusakan parenkim paru pada emfisema.14

1. Keterbatasan aliran udara dan hambatan udara

Tingkat peradangan, fibrosis dan cairan eksudat di lumen saluran napas kecil

berkorelasi dengan penurunan VEP1 dan rasio VEP1/KVP. Penurunan VEP1 merupakan gejala yang khas pada PPOK, obstruksi jalan napas perifer ini menyebabkan udara

terperangkap dan mengakibatkan hiperinflasi.

Hiperinflasi mengurangi kapasitas inspirasi seperti peningkatan kapasitas residual

fungsional, khususnya selama latihan (kelainan ini dikenal sebagai hiperinflasi dinamis),

yang terlihat sebagai sesak napas dan keterbatasan kapasitas latihan. Hiperinflasi yang

berkembang pada awal penyakit merupakan mekanisme utama timbulnya sesak napas

pada aktifitas. Bronkodilator yang bekerja pada saluran napas perifer mengurangi

hambatan udara, sehingga mengurangi volume residu dan gejala serta meningkatkan

keterbatasan kapasitas latihan.

14

14

2. Mekanisme pertukaran gas

Pada PPOK yang lanjut kombinasi dari obstruksi saluran napas perifer, destruksi

parenkim dan kelainan pembuluh darah pulmonal mengurangi kapasitas paru untuk

pertukaran gas, menyebabkan hipoksemia pada tahap lanjut penyakit juga menyebabkan

hiperkapnia. Korelasi antara tes fungsi paru rutin dan gas darah arteri memburuk.

Hipoksemia biasanya terjadi jika melakuan aktifitas, tetapi jika penyakit terus

Ketidaksamaan rasio ventilasi/perfusi merupakan mekanisme utama yang

menyebabakan hipoksemia pada PPOK, dengan tanpa melihat tingakatan penyakit.

Hiperkapnia kronik biasanya menunjukkan disfungsi otot inspirasi dan hipoventilasi

alveolar.

Hipertensi pulmonal dapat terjadi pada PPOK dikarenakan vasokonstriksi yang

diakibatkan hipoksia dari arteri pulmonal yang kecil, yang mengakibatkan perubahan

struktural termasuk hiperplasia intima dan selanjutnya hipertropi otot polos dan

hiperplasia. Adanya respons inflamasi dalam pembuluh darah sering terlihat di saluran

napas dan merupakan bukti dari disfungsi sel endotel. Jika hipertensi pulmonal terus

berlangsung dapat menyebabkan hipertropi ventrikel kanan dan biasanya menjadi gagal

jantung kanan (cor pulmonale). 26

14

3. Eksaserbasi

Eksaserbasi merupakan peningkatan lebih lanjut respons inflamasi dalam saluran

napas pasien PPOK. Keadaan ini dapat dipicu oleh infeksi bakteri atau virus atau polusi

lingkungan. Mekanisme inflamasi yang mengakibatkan eksaserbasi PPOK masih banyak

yang belum diketahui. Pada eksaserbasi ringan dan sedang terdapat peningkatan netrofil,

beberapa studi lainnya juga menemukan eosinofil dalam sputum dan dinding saluran

napas. Hal ini berkaitan dengan peningkatan konsentrasi mediator tertentu, termasuk

TNF-α, LTB4 dan IL-8, serta peningkatan biomarker stress oksidatip.

Pada eksaserbasi berat masih banyak hal yang belum jelas, meskipun salah satu

penelitian menunjukkan peningkatan neutrofil pada dinding saluran napas dan

peningkatan ekspresi kemokin. Selama eksaserbasi terlihat peningkatan hiperinflasi dan

peningkatan sesak napas. Terjadi juga perburukan yang mengakibatkan hipoksemia

berat.14

2.1.6 Diagnosis

Beberapa hal yang berhubungan dengan risiko timbulnya PPOK sampai saat ini

yaitu asap rokok, polusi udara (dalam ruangan, diluar ruangan) tekanan oksidatif, gen,

tumbuh kembang paru, sosial ekonomi. Risiko PPOK pada perokok tergantung dari dosis

rokok yang dihisap, usia mulai merokok, jumlah batang rokok pertahun dan lamanya

merokok (Indeks Brinkman). Tidak semua perokok berkembang manjadi PPOK secara

klinis, karena dipengaruhi oleh faktor resiko genetik pada setiap individu. Gejala dan

tanda PPOK sangat bervariasi, mulai dari tanda dan gejala ringan hingga berat. Gejala

klinis yaitu berupa:

1. Sesak napas yang progresip dan bertambah berat seiring berjalannya waktu dan

aktifitas, dan persisten

2. Batuk kronik yang hilang timbul dan mungkin tidak berdahak.

3. Batuk kronik berdahak

4. Riwayat terpajan faktor resiko berupa asap rokok, debu, bahan kimia di tempat kerja,

asap dapur.

Pemeriksaan fisis pada PPOK dini umumnya tidak dijumpai kelainan. Dari

inspeksi dapat ditemukan: 27

1. Pursed-lips breathing (mulut setengah terkatup/mencucut) yaitu sikap seseorang

yang bernapas dengan mulut mencucu dan ekspirasi yang memanjang.

2. Barrel chest (diameter anteroposterior dan transversal sebanding).

3. Penggunaan otot bantu napas.

5. Pelebaran sela iga.

6. Bila telah terjadi gagal jantung kanan terlihat denyut vena jugularis di leher dan

edema tungkai.

7. Penampilan pink puffer yaitu gambaran yang khas pada emfisema, pasien kurus, kulit

kemerahan dan pernapasan pursed-lips breathing, atau blue bloater yaitu gambaran

khas pada bronkitis kronik, pasien gemuk sianosis, terdapat edema tungkai dan ronki

basah di basal paru, sianosis sentral dan perifer.

Pada palpasi biasanya ditemukan fremitus melemah, sela iga melebar. Perkusi

pada emfisema hipersonor dan batas jantung mengecil, letak diafragma rendah, hepar

terdorong ke bawah. Pada Auskultasi terdengar suara napas vesikuler normal atau

melemah dan terdapat ronki dan atau mengi pada waktu bernapas biasa atau pada

ekspirasi paksa, ekspirasi memanjang, bunyi jantung terdengar jauh. 27

27

Gambar 3. Gambaran radiologi penderita PPOK.

Foto toraks PA dan lateral tidak direkomendasikan untuk mendiagnosis PPOK

tetapi dapat digunakan untuk menyingkirkan penyakit lain yang juga dapat menimbulkan

gejala obstuksi saluran napas (bronkiektasis, kanker paru dan lain-lain). Temuan pada

foto toraks dapat berupa: hiperinflasi, hiperlusen, ruang retrosternal melebar, diafragma

mendatar, jantung pendulum (jantung menggantung). 28

Spirometri merupakan baku emas untuk mendiagnosa PPOK. Hasil pengukuran

spirometri penderita PPOK, didapati penurunan volume ekspirasi paksa 1 detik (VEP 27

dan penurunan kapasitas vital paksa (KVP). Nilai VEP1/KVP selalu kurang dari 80%

nilai normal. VEP1% merupakan parameter yang paling umum dipakai untuk menilai

beratnya PPOK dan memantau perjalanan penyakit.

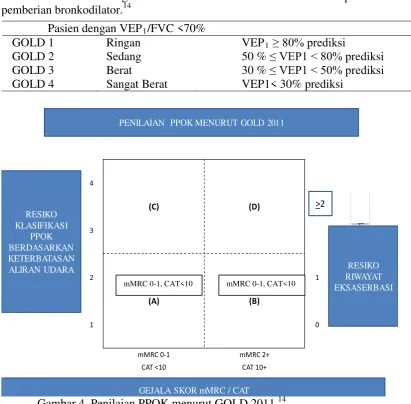

Tabel 1. Pembagian hambatan aliran udara berdasarkan spirometri setelah pemberian bronkodilator.

Note: When assessing risk, choose the highest risk according to GOLD grade or exacerbation history PENILAIAN PPOK MENURUT GOLD 2011

RESIKO

Gambar 4. Penilaian PPOK menurut GOLD 2011.14

2.1.7. Penatalaksanaan PPOK

Tujuan penatalaksanaan PPOK adalah meliputi beberapa komponen yaitu:

mengurangi gejala, mencegah progresivitas penyakit, meningkatkan toleransi latihan,

meningkatkan status kesehatan, mencegah dan menangani komplikasi, mencegah dan

menangani eksaserbasi, menurunkan kematian. Penatalaksanaan secara umum PPOK Pasien dengan VEP1/FVC <70%

GOLD 1 Ringan VEP1 ≥ 80% prediksi

GOLD 2 Sedang 50 % ≤ VEP1 < 80% prediksi

GOLD 3 Berat 30 % ≤ VEP1 < 50% prediksi

GOLD 4 Sangat Berat VEP1< 30% prediksi

meliputi beberapa hal yaitu edukasi, berhenti merokok, obat-obatan, rehabilitasi, terapi

oksigen, ventilasi mekanis, dan nutrisi.27

2.2 C-reactive protein (CRP)

CRP ditemukan oleh Tillett dan Francis pada tahun 1930, dinamai CRP karena

kemampuannya untuk mengendapkan C-polisakarida dari Streptococcus pneumoniae.

CRP merupakan protein fase akut yang memiliki kemampuan untuk mengikat bakteri

kemudian memfasilitasi pengikatan komplemen yang diperlukan untuk memfagositosis

bakteri. CRP merupakan penanda sistemik yang sangat peka terhadap reaksi inflamasi dan kerusakan jaringan. Respon fase-akut meliputi respon nonspesifik yang fisiologis

dan biokimia terhadap berbagai bentuk kerusakan jaringan, infeksi, peradangan, dan

keganasan. Protein fase-akut terdiri atas penghambat proteinase, koagulasi, komplemen

dan protein transport, tetapi hanya molekul protein SAA yang memiliki sensitifitas, dan

kecepatan respon yang sebanding dengan CRP.1

2.2.1 Struktur dan filogeni CRP

CRP termasuk dalam famili pentraksin dari protein plasma calcium-dependent

ligand-binding, yang pada manusia merupakan komponen dari SAP. Molekul CRP pada

manusia terdiri dari lima polipeptida yang identik, masing-masing terdiri atas 206 residu

asam amino.

Secara struktural CRP adalah molekul simetris yang terdiri dari lima protomers

tidak kovalen yang berhubungan dengan promoter. Setiap protomer memiliki dua ion

kalsium yang bertanggung jawab untuk pengikatan posfoklorin spesifik. Posfoklorin

sel membran biologis, seperti residu posfoklorin dari C (kapsuler)-polisakarida dari

Streptococcuspneumoniae. Protein ini dinamakan "C-reactive" karena reaksi ini.

Monosit memiliki reseptor untuk CRP dan selanjutnya CRP akan meningkatkan

produksi sitokin. CRP berperan juga dalam proses atherogenesis. Aktifasi CRP lebih

lanjut dapat mengakibatkan produksi sitokin pro-inflamasi dan diferensiasi monosit

menjadi makrofag. Dengan keberadaan lipoprotein teroksidasi densitas rendah, CRP

akan memfasilitasi produksi sel-sel busa yang akan menjadi plak aterosklerotik. 30

31

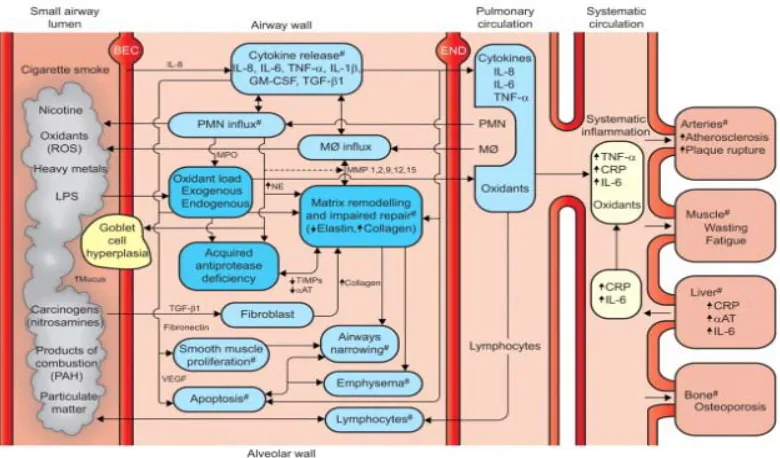

Gambar 5. CRP pada patogenesis PPOK. LPS: lipopolisakarida; PAH:

polyaromatic hydrocarbons; BEC: bronchial epithelial cell; GM-CSF: granulocyte-monocyte colony-stimulating factor; MPO: myeloperoxidase; MØ: macrophage; TIMP:

tissue inhibitors of metalloproteinase; aAT: a1-antitrypsin; VEGF: vascular endothelial growth factor; END: endothelial cell; CRP: C-reactive protein.19

2.2.2 Fungsi CRP

CRP berperan dalam pertahanan tubuh manusia melalui respon inflamasi alamiah

yang merupakan pertahanan tubuh pertama. CRP bekerja secara bersamaan dengan

antigen melalui mekanisme yang melibatkan kalsium yang berperan menambah aktifitas

proses fagositosis. Konsentrasi serum CRP mencapai kadar patologis jika diatas 5 mg/l.

CRP dapat digunakan untuk memonitor inflamasi akibat dari infeksi maupun tidak

infeksi, dan untuk menilai kemajuan terapi.

Nakou

32

dkk (2008) dalam analisanya menyimpulkan CRP dapat berperan dalam

menginduksi apoptosis sel otot polos pembuluh darah koroner, dapat menginduksi

pelepasan IL-1 dan TNFα oleh monosit, meningkatkan pembentukan radikal oksigen

dengan monosit dan netrofil, menginduksi aktivasi komplemen, menginduksi ekspresi

dari molekul adhesi melalui sel endotel (ICAM-1, VCAM-1, E-selektin) dan

menginduksi produksi dari tissue factor dari monosit.33

Gan dkk. (2004) dalam studi metaanalisanya menganalisa 14 studi original

dengan membandingkan kadar serum CRP, fibrinogen, leukosit dan TNF-α , IL-6, dan

IL-8 pada pasien PPOK dan kontrol sehat. Hasilnya adalah pasien PPOK secara

signifikan mengalami peningkatan kadar CRP, fibrinogen, leukosit dan TNF-α

dibandingkan dengan kontrol yang sehat, yang mengindikasikan bahwa inflamasi

sistemik persisten terjadi pada PPOK. Ditemukan juga bahwa pada pasien PPOK yang

telah berhenti merokok terdapat bukti adanya inflamasi sistemik yang rendah. Hal ini

menjelaskan bahwa ketika terjadi PPOK, berhenti merokok tidak sepenuhnya menepis

proses inflamasi yang berhubungan dengan kondisi ini.34

Bagaimana dan kenapa pasien PPOK mengalami inflamasi sistemik masih belum

dapat dijelaskan. PPOK dikarakteristikkan dengan proses inflamasi yang kuat pada

saluran napas, parenkim, dan pembuluh darah paru. Ada kemungkinan dalam beberapa

kasus bahwa proses inflamasi ini meluas ke sirkulasi sistemik yang selanjutnya

menimbulkan reaksi inflamasi yang luas. Bagaimanapun mekanismenya, proses

kehilangan berat badan, kaheksia, osteoporosis, dan penyakit kardiovaskular. Hubungan

antara PPOK, peradangan sistemik, dan penyakit kardiovaskular sangat erat dimana

lebih dari setengah pasien dengan PPOK meninggal karena penyakit kardiovaskular.

Selain itu, selama periode eksaserbasi terjadi peningkatan secara signifikan kadar

plasma CRP, fibrinogen dan kadar serum IL-6, yang selanjutnya dapat menyebabkan

peningkatan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular pada pasien dengan PPOK.

Olafsdottir dkk. (2007) dalam studi kohort mengikutsertakan 53 pasien PPOK.

Dengan hasil bahwa kadar CRP lebih besar pada penderita PPOK dibanding yang tidak

(1,4 mg/l vs 1,0 mg/l, p=0,003), subjek dengan peningkatan kadar CRP (OR (95% CI)

3.21 (1.13–9.08)) memiliki resiko menderita PPOK dan penurunan FEV

34

1 pada laki-laki (rata-rata 44 mL) dan perempuan (rata-rata 31 mL). Laki-laki dengan kadar CRP > 0,46

mg/l mengalami penurunan FEV1 sementara pada kadar yang sama perempuan tidak

mengalami penurunan FEV1 yang signifikan. Hubungan negatif antara CRP dan FEV1

terjadi lebih besar pada laki-laki dibanding perempuan (p=0,04), terdapat hubungan

kadar CRP dan FVC (p=0,01) pada laki-laki saja.

Olafsdottir (2011) dalam disertasinya menyimpulkan terdapat hubungan antara

kadar CRP dan gejala respirasi seperti mengi, sesak napas yang berhubungan dengan

aktifitas, batuk malam hari, dimana hal ini menunjukkan bahwa penanda inflamasi

sistemik tidak hanya bermanfaat sebagai penanda penyakit tahap lanjut tetapi juga untuk

menilai perjalanan penyakit.

35

36

2.2.3 Kadar CRP

Secara tradisional, kadar serum CRP dapat diukur dengan nephelometry, yang

memiliki batas deteksi dari 6 sampai 10 mg / L yang disebut test "serum CRP". Bentuk

deteksi sesuai dengan nama dagangnya seperti metode immulite automated analyzer

dengan batas deteksi pengukuran 0,10 – 500 mg/l, berdasarkan BNA nephelometer

dengan batas deteksi pengukuran 0,18-115 mg/l, berdasarkan immage dengan batas

deteksi pengukuran 0,2-1440 mg/l.

Kao dkk. (2006) menuliskan bahwa populasi Asia memiliki kadar serum CRP

yang lebih rendah dibandingkan dengan populasi Eropa sehingga diperlukan

pemeriksaan yang lebih sensitif untuk menilai kadar CRP pada populasi Asia. 37

30

Jika ada perangsangan terhadap protein fase akut ini, nilainya dapat meningkat antara lebih < 50

ug/l sampai > 500 mg/l, yaitu 10.000 kali lipat. Kadar CRP plasma diproduksi oleh sel

hati, terutama di bawah kontrol transkripsi sitokin IL-6, TNF-a dan IL-1 meskipun telah

pernah dikemukakan kemungkinan sumber lain dapat membentuk CRP lokal.38 Broz BR dalam studinya menyatakan bahwa parenkim paru dan jaringan bronkus juga dapat

mensintesa CRP.

Hutchinson dkk. (2000) dalam studi epidemiologi menilai kadar CRP pada

populasi dewasa dari Augsburg (2291 laki-laki, 2203 perempuan, usia 25-74 tahun),

Glasgow (604 laki-laki, 650 perempuan, usia 25-64 tahun) dengan hasil bahwa kadar

CRP hampir sama pada kedua populasi yaitu 1 mg/l pada usia muda dan 2 mg/l pada usia

tua, dimana kadarnya lebih tinggi pada wanita. Rata-rata kadar CRP pada kedua populasi

yaitu 0,75 sampai 2,40 mg/l. 39

Dalam semua kondisi (baik normal ataupun dalam kondisi sedang mengalami

inflamasi) maka waktu paruh plasma CRP adalah sekitar 19 jam, hal ini menunjukkan

bahwa peningkatan kadar CRP dalam sirkulasi akan berkurang dalam sebanyak 50%

setiap 19 jam jika individu tersebut diberi stimulus yang memperbaiki penyebab

peningkatan CRP, jika dibanding dengan parameter biokimia lain (viskositas plasma atau

sedimentasi eritrosit), maka kadar sirkulasi CRP lebih akurat. 40

Lacoma dkk. (2011) dalam studinya memeriksa kadar PCT, CRP dan neopterin,

pada 46 pasien PPOK stabil, 217 PPOK eksaserbasi, 55 PPOK dengan pneumonia

dengan hasil PCT dan CRP meningkat pada pasien pneumonia kemudian eksaserbasi

(p<0,0001), sementara neopterin tidak menunjukkan perubahan. Ketiga biomarker ini

meningkat lebih tinggi pada pasien yang meninggal dalam waktu satu bulan setelah

pemeriksaan darah dibanding dengan yang meninggal dalam waktu lebih dari satu bulan.

Dari 217 pasien PPOK eksaserbasi, 23 orang pasien diperiksakan kembali menemukan

kadar PCT, CRP dan neopterinnya satu bulan kemudian dan hasilnya bahwa kadar PCT

(P=0.0788) dan CRP (P=0.0181) mengalami penurunan setelah satu bulan episode

eksaserbasi (fase pemulihan) sementara kadar neopterin meningkat (P =0.0325).

Halvani dkk. (2006) dalam studi komperatif-deskriptif pada 45 pasien PPOK

stabil dengan jenis kelamin laki-laki tanpa penyakit jantung iskemi dan 45 orang sehat

sebagai kontrol menemukan bahwa kadar hsCRP pada pasien PPOK secara signifikan

(p=0,04) berhubungan dengan derajat sesak napas dengan berdasarkan skala MMRC

dimana derajat I, II, III masing-masing 22,78 ng/ml; 28,88 ng/ml dan 36.90 ng/ml. Tidak

ada perbedaan yang signifikan antara kadar CRP dan beratnya penyakit, episode

eksaserbasi dan penggunaan kortikosteroid inhalasi. CRP merupakan marker inflamasi

sistemik dan faktor utama yang menyebabkan komplikasi ekstrapulmonal.

41

42

2.2.4 Cut off CRP

Hurst dkk. dalam studi kohort menyimpulkan bahwa cutoff CRP dapat dipilih

untuk memaksimalkan sensitivitas dan spesifisitas sesuai kebutuhan. Namun CRP saja

tidak cukup sensitif maupun spesifik untuk mengkonfirmasi eksaserbasi.

Bircan dkk. (2008) dalam studinya pada 30 pasien PPOK stabil, 51 pasien PPOK

laki normal sebagai control, dengan kesimpulan bahwa nilai cutoff CRP untuk

mendiagnosa PPOK atau infeksi bakteri sebagai penyebab eksaserbasi akut masih belum

diketahui. Dalam studinya Bircan dkk. menggunakan cutoff CRP 10 mg/l untuk

eksaserbasi akut dengan sensitivitas dan spesifisitas 72,5% dan spesifisitas 100%. Nilai

kisaran normal yang digunakan adalah 0-10 mg/l. Hasilnya yaitu rata-rata kadar CRP

pada PCOPD adalah 108.1 + 61.8 mg/l, SCOPD: 3,9 + 1,4 mg/l, AECOPD: 36,8+ 43,9

mg/l, kontrol normal : 2.1+ 0.9 mg/l. Hasil ini menunjukkan tidak satupun dari kontrol

yang sehat dan pasien PPOK stabil memiliki kadar CRP >10 mg/l, sementara semua

pasien PPOK eksaserbasi memiliki kadar CRP >10 mg/l.

Broekhuizen dkk (2006) dalam studinya pada 102 penderita PPOK dengan hasil

penderita PPOK dengan GOLD derajat III dan IV memiliki kadar CRP yang lebih tinggi

dibanding GOLD derajat II (II: 1.92 (0.36–16.00) mg/l; III: 4.43 (0.47–75.60) mg/l; IV:

4.90 (0.47–65.70) mg/l; p<0.03). Nilai cut off yang digunakan untuk membedakan

kadar CRP orang normal (rata-rata 1,49 mg/l) dan yang mengalami peningkatan (rata –

rata 12,50 mg/l) adalah 4,21 mg/l.

43

44

2.2.5 Faktor – faktor yang mempengaruhi kadar CRP

Telah banyak laporan bahwa pada beberapa populasi kadar CRP pada wanita

lebih tinggi dibanding pria. Data dari Ausburg juga menunjukkan demikian bahwa kadar

CRP pada wanita (2,9 mg/L) secara signifikan lebih tinggi dibanding pria (1,5 mg/L) dan

kebalikannya ditemukan pada populasi di Jepang.

Alavi dkk. (2011) berdasarkan studinya menyatakan bahwa kadar hsCRP

meningkat pada penderita PPOK eksaserbasi dengan BMI yang dibawah normal dan

diatas normal dibandingkan dengan yang normal, pasien dengan PaCO 45

Sin dkk. (2004) dalam studinya mengikutsertakan 41 pasien PPOK ringan sampai

sedang, menemukan efek prednisolon oral 30 mg/hari menurunkan kadar CRP 71% dan

kortikosteroid inhalasi dosis tinggi (flutikason 1000 dan 2000 μg/hari) menurunkan kadar

CRP 50% pada pasien PPOK ringan sampai berat.

Pinto-plata dkk. (2006) dalam studinya mengikutsertakan 88 pasien PPOK dan

33 kontrol merokok dan 38 kontrol tidak merokok, dengan hasil bahwa kadar CRP

sekitar 20% lebih rendah pada pasien yang menggunakan dosis tinggi kortikosteroid

inhalasi budesonid 800-1200 μg/hari, kadar CRP lebih tinggi pada pasien PPOK (rata

-rata 1,51 mg/l) dibanding orang sehat baik merokok (1,04 mg/l) maupun tidak merokok

(1,04 mg/l).

46

47

Sementara itu Karadag dkk. (2008) menemukan tidak ada perbedaan kadar

serum CRP, TNF-alfa atau IL-6 pada pasien PPOK yang sedang ataupun yang sudah

berhenti menggunakan steroid inhalasi dengan dosis medium budesonide 400-800

μg/hari. Kadar CRP juga diketahui secara signifikan lebih tinggi pada pasien PPOK

dengan BMI yang rendah.

Kherad dkk. (2010) dalam studinya memeriksa kadar CRP (86 orang) dan PCT

(81orang) penderita AECOPD dengan hasil medium kadar CRP 33 mg/l dan PCT 0,06

μg/l pada kasus yang ditemukan infeksi bakteri. Dan pada kasus yang ditemukan infeksi

virus kadar medium CRP dan PCT adalah 45 mg/l dan 0,08 μg/l, namun hasil ini tidak

ada perbedaan secara signifikan dengan pasien tanpa infeksi bakteri maupun virus. 48

2.3. Kerangka konsep

Gambar 6. Kerangka konsep penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1) Terdapat perbedaan kadar CRP pada penderita PPOK stabil dan eksaserbasi