(Studi Kasus: Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan)

YUNI PUJIRAHAYU

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

YUNI PUJIRAHAYU. Identifikasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Pada Kota Dataran Rendah Di Indonesia (Studi Kasus: Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan). Dibimbing oleh ALINDA F.M ZAIN.

Kota-kota di Indonesia berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Peningkatan kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan faktor utama yang meningkatkan pembangunan di perkotaan, termasuk di Indonesia. Pembangunan kota secara fisik mempunyai dampak baik positif maupun negatif bagi perkembangan suatu wilayah. Dinamika dan tuntutan pembangunan sosial ekonomi perkotaan umumnya berdampak buruk terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota secara fisik, sehingga kondisi ini akan mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 yang menyebutkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Namun, setiap kota di Indonesia memiliki ciri, karakteristik, dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itulah kebutuhan RTH di setiap kota tidaklah sama, tetapi perlu disesuaikan dengan ciri, karakteristik, dan kondisinya lanskapnya.

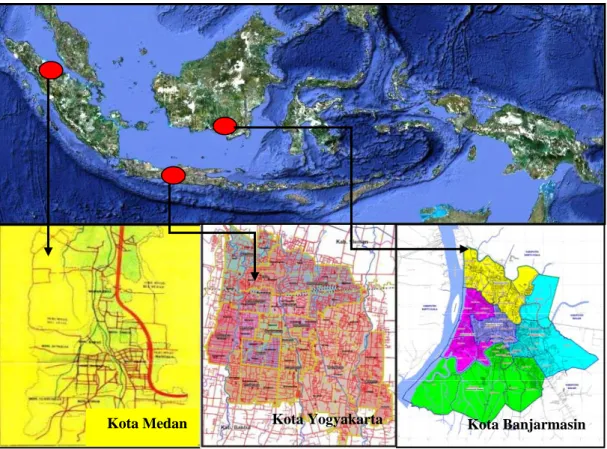

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi penutupan lahan di Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan, mengidentifikasi proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau (RTH) di kota dataran rendah, selanjutnya adalah mengidentifikasi karakeristik RTH kota dataran rendah. Penelitian ini difokuskan terhadap tiga kota dataran rendah di Indonesia, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

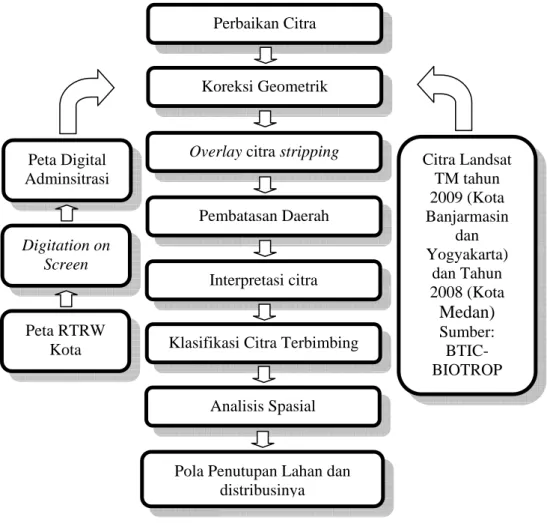

Metode penelitian dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu tahap desk study untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik lanskap dan RTH di kota-kota dataran rendah dan yang kedua adalah metode analisis spasial dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang didukung dengan data-data sekunder. Data yang digunakan dalam menganalisis penutupan lahan Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan antara lain Citra Landsat Kota Banjarmasin tahun 2009, Citra Landsat Kota Yogyakarta tahun 2009, dan Citra Landsat Kota Medan tahun 2008. Citra Landsat ketiga kota tersebut kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak Erdas Imagine 9.1, Er Mapper 7.1, Arc View 3.3 beserta ekstensi, dan Microsoft Excel.

Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan merupakan kota-kota dataran rendah di Indonesia yang sudah sangat maju pembangunannya. Kota Banjarmasin dan Kota Medan merupakan kota yang potensial di bidang perdagangan dan industri, sedangkan kota Yogyakarta memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Ketiga kota ini sangat maju pesat di bidangnya sehingga memicu terjadinya konversi lahan menjadi ruang-ruang terbangun, seperti permukiman penduduk untuk menampung penduduk baru dan bangunan-bangunan industri baru. Hal ini menyebabkan ruang terbuka hijau (RTH) di pada ketiga kota tersebut jumlahnya berkurang dan pada akhirnya timbulah

masalah-lahan, yaitu ruang terbangun, ruang terbuka hijau (RTH), dan badan air (tidak dibahas) dapat diketahui bahwa Kota Banjarmasin memiliki RTH sebesar 48,85% dan ruang terbangun sebesar 45,53%, Kota Yogyakarta memiliki RTH sebesar 16% dan ruang terbangun sebesar 80%, serta Kota Medan memiliki RTH sebesar 29,17% dan ruang terbangun sebesar 51,86%. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa RTH masih mendominasi pentupan lahan di Kota Banjarmasin dan masih berada dalam standar yang ditetapkan pemerintah untuk RTH yaitu sebesar 30% dari luas wilayah kota, sedangkan untuk Kota Yogyakarta dan Medan persentase ruang terbangun lebih besar dibandingkan dengan ruang terbuka hijau dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah karena persentase RTH kedua kota ini kurang dari 30% dari luas wilayah. Pola distribusi RTH pada kota Banjarmasin dan Medan tersebut hampir sama yaitu RTH umumnya memusat di kawasan pinggiran kota dan semakin menuju pusat kota, jumlah RTH terlihat semakin minim, sedangkan untuk Kota Yogyakarta pola distribusi RTH menyebar ke seluruh wilayah kota meskipun dalam proporsi yang kecil, sehingga manfaat RTH dapat terdistribusi dengan baik pula. Namun, ada kecenderungan terjadinya konversi lahan RTH yang berada di pinggir kota tersebut dikarenakan adanya pembangunan permukiman-permukiman dan bangunan-bangunan industri baru. Hal ini akan menyebabkan RTH di kawasan perkotaan, khususnya pada ketiga kota tersebut akan semakin berkurang dan permasalahan lingkungan akan semakin bertambah.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH pada kota-kota tersebut sesuai dengan karakteristik kota. Selain untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, juga demi mencapai manfaat ekologis yang optimal bagi kota dataran rendah untuk memperbaiki masalah-masalah lingkungan kota dan terwujud kota yang nyaman dan sehat.

(Studi Kasus: Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan)

YUNI PUJIRAHAYU

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Arsitektur Lanskap

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Identifikasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Pada Kota Dataran Rendah di Indonesia (Studi Kasus: Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan)

Nama : Yuni Pujirahayu

NRP : A44051878

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Alinda F. M. Zain, M.Si NIP. 19660126 199103 2 002

Mengetahui,

Kepala Departemen Arsitektur Lanskap

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA NIP. 19480912 197412 2 001

Yuni Pujirahayu dilahirkan di Kebumen pada tanggal 17 Juni 1987. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara, putri pasangan Bapak Mochammad Khasman dan Ibu Siti Mahmudatun. Penulis memulai pendidikan formal di SD Sunan Bonang Tangerang tahun 1993 dan lulus tahun 1999, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SLTP Islamic Village Tangerang pada tahun 2002. Pada tahun 2005, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 1 Tangerang. Penulis melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dan diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Mayor Arsitektur Lanskap, Departemen Arsitektur lanskap, Fakultas Pertanian melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Pada masa kuliah, penulis aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap (HIMASKAP) sebagai staf Divisi Keprofesian dan turut aktif dalam kepanitiaan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelembagaan mahasiswa, baik internal maupun eksternal kampus. Penulis juga pernah menjadi panitia pada kegiatan Green City International Symposium yang diselenggarakan oleh Departemen Arsitektur Lanskap. Selain itu, penulis pernah melakukan kegiatan magang selama dua bulan di Gading Raya Golf, Gading Serpong Tangerang pada tahun 2007, serta pernah melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor dengan mengasuh program desain taman sekolah pada tahun ajaran 2008/2009. Penulis pun berkesempatan menjadi asisten praktikum Mata Kuliah Analisis Tapak pada tahun ajaran 2009/2010.

Puji syukur setinggi-tingginya dipanjatkan ke hadirat Allah atas rahmat, karunia, dan kasih sayang yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Di Indonesia Pada Kota Dataran Rendah (Studi Kasus: Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan)” dengan baik. Skripsi yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian ini tak lepas dari bantuan, kritik, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta, adik (Risafani Widyaningsih) atas do’a, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan terbaik.

2. Ibu Dr. Ir. Alinda F.M. Zain M.Si, selaku dosen pembimbing atas waktu, bimbingan, ilmu, pengalaman, dan kasih sayang yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

3. Bapak Dr. Setia Hadi, MS. dan Ibu Fitriyah Nurul Hidayati Utami, ST, MT. selaku dosen penguji atas segala masukan, kritik, dan saran yang sangat berguna untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Armaiki Yusmur, S.Si (BIOTROP), Mas Agus, dan P4W atas bantuan data citra dan ilmu RS-GIS ny, serta Mas Yudi untuk ilmu yang sudah diberikan

5. Teman-teman satu bimbingan Bu Alinda, Ian, Dhofir, dan Hudi (The Four Team), terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama mengerjakan skripsi ini.

6. Puput, Bapo, Sammy, Indah, Azi, Rindha, Rizka atas pertemanan yang baik dan hangatnya canda tawa yang diberikan.

7. Seluruh mahasiswa angkatan 42, 41, 43, 44, serta staf Departemen Arsitektur Lanskap atas kebersamaan dalam suka dan duka selama masa studi penulis di IPB.

8. Saudari-saudariku di Wisma Melati (Deean, Ncha’, Leng2, Mba Shelly, Netty, Rizka, Irma, Isni, Maul, Tino, Rias, Reni, Titis, Noe), atas hangatnya

kekeluargaan yang diberikan kepada penulis selama berdomisili di Dramaga, Bogor.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan kritik membangun yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih yang setulus-tulusnya.

Bogor, Februari 2010

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

I. PENDAHULUAN ... 1

I.1. Latar belakang ... 1

I.2. Tujuan ... 4

I.3. Manfaat ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Kota ... 5

2.2. Kota Dataran Rendah ... 7

2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ... 8

2.3.1 Pengertian dan Tujuan RTH ... 8

2.3.2 Fungsi dan Manfaat RTH ... 10

2.3.3 Bentuk dan Pola RTH ... 12

2.4. Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 16

2.5. Penginderaan Jauh dan Analisis Citra ... 17

2.6. Penggunaan dan Penutupan Lahan ... 18

III. METODOLOGI ... 20

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 20

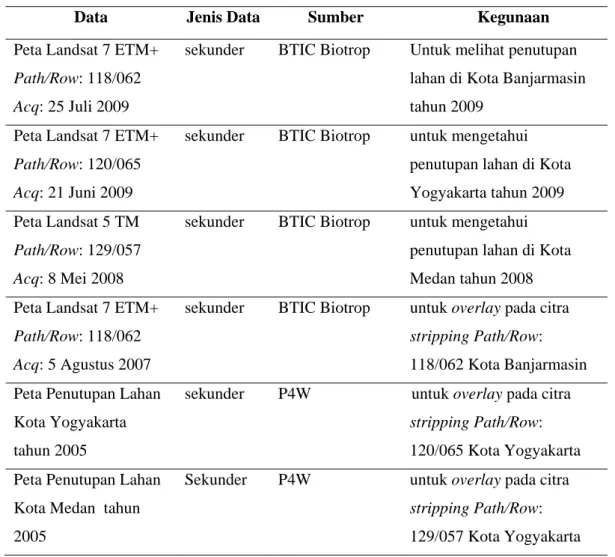

3.2. Alat dan Bahan ... 21

3.3. Metode Penelitian ... 22

3.3.1 Pengumpulan Data Sekunder... 22

3.3.2 Pengolahan dan Analisis Awal ... 23

3.3.3 Analisis Lanjutan ... 25

3.3.4 Penyajian Hasil ... 26

IV. KONDISI UMUM ... 27

4.1. Kota Banjarmasin (Propinsi Kalimantan Selatan) ... 27

4.1.2 Letak Geografis dan Batas Adminsitratif ... 28

4.1.3 Topografi ... 29

4.1.4 Hidrologi ... 30

4.1.5 Geologi dan Tanah ... 31

4.1.6 Iklim ... 31

4.1.7 Kependudukan ... 32

4.1.8 Sosial Ekonomi ... 33

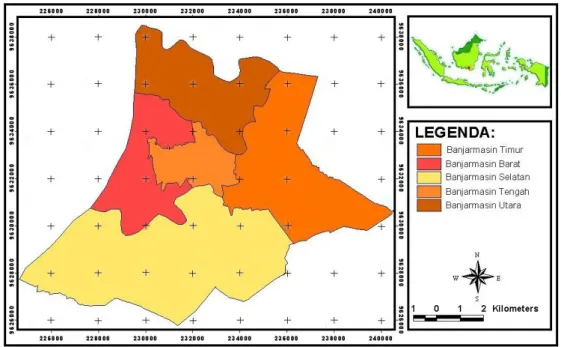

4.2. Kota Yogyakarta (Propinsi D.I. Yogyakarta) ... 34

4.2.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Yogyakarta ... 34

4.2.2 Letak Geografis dan Batas Administratif ... 35

4.2.3 Topografi ... 37

4.2.4 Hidrologi ... 37

4.2.5 Geologi dan Tanah ... 38

4.2.6 Iklim ... 38

4.2.7 Kependudukan ... 38

4.2.8 Sosial Ekonomi ... 39

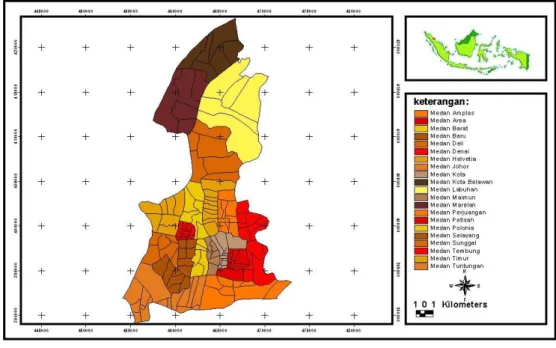

4.3. Kota Medan (Propinsi Sumatera Utara) ... 38

4.3.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Medan ... 39

4.3.2 Letak Geografis dan Batas Administratif ... 40

4.3.3 Topografi ... 41

4.3.4 Iklim ... 41

4.3.5 Sosial Kependudukan ... 42

4.3.6 Sosial Ekonomi ... 42

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 43

5.1. Hasil Identifikasi Penutupan Lahan ... 44

5.1.1 Penutupan Lahan Kota Banjarmasin ... 44

5.1.2 Penutupan Lahan Kota Yogyakarta ... 50

5.1.3.Penutupan Lahan Kota Medan ... 56

5.2. Karakteristik Umum Lanskap Kota Dataran Rendah ... 63

5.2.1 Karakteristik Aspek Fisik Kota Dataran Rendah ... 63

5.2.2 Karakteristik Sosial-Ekonomi dan Demografi ... 65

5.3.1 Ketersediaan RTH Di Kota Dataran Rendah ... 66

5.3.2 Distribusi dan Struktur RTH di Kota Dataran Rendah ... 69

5.3.3 Vegetasi Ruang Terbuka Hijau ... 73

5.4. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang- Undang No.26 Tahun 2007 ... 75

5.5. Upaya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau ... 76

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 80

6.1. Kesimpulan ... 80

6.2. Saran ... 81

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Teks Halaman

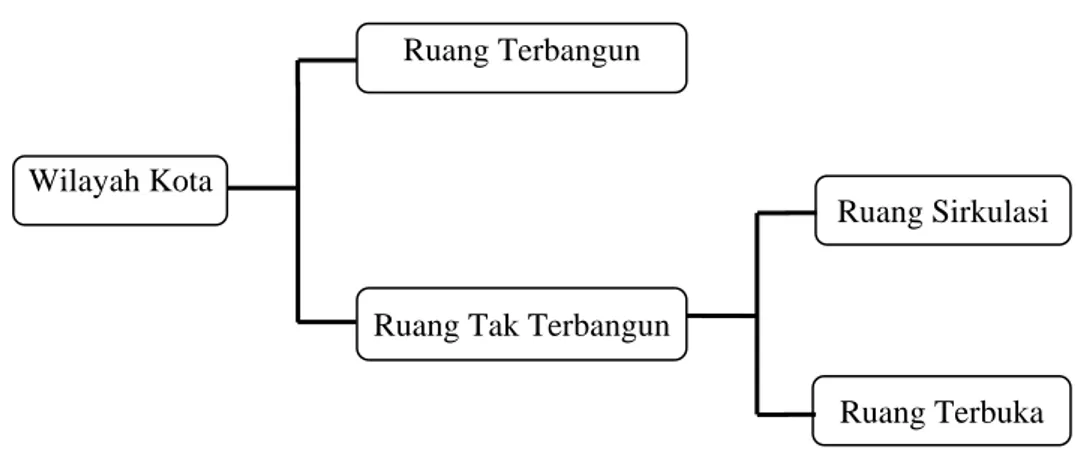

1. Pembagian Ruang Kota ... 9

2. Peta Orientasi Wilayah Penelitian ... 20

3. Diagram Alir Proses Pengolahan Data ... 26

4. Peta Administratif Kota Banjarmasin ... 29

5. Lanskap Sungai Kota Banjarmasin ... 33

6. Ruang Terbangun Kota Banjarmasin ... 33

7. Peta Administrasi Kota Yogyakarta ... 36

8. RTH Kota Yogyakarta ... 39

9. Peta Administratif Kota Medan ... 41

10. RTH Kota Medan ... 43

11. Grafik Presentase Penutupan Lahan Kota Banjarmasin Tahun 2009 ... 45

12. Peta Penutupan Lahan Kota Banjarmasin Tahun 2009 ... 45

13. Grafik Presentase Penutupan Lahan Kota Banjarmasin Per Kecamatan Tahun 2009 ... 46

14. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbangun Kota Banjarmasin Tahun 2009 ... 47

15. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin Tahun 2009 ... 48

16. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai Banjarmasin ... 50

17. Peta Penutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2009 ... 51

18. Grafik Persentase Penutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2009 ... 52

19. Grafik Persentase Penutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2009 ... 52

20. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbangun Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2009... 53

21. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahun 2009 ... 54

23. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta ... 56

24. Penutupan Lahan Kota Medan Tahun 2008 ... 58

25. Grafik Persentase Penutupan Lahan Kota Medan Tahun 2008 ... 58

26. Grafik Persentase penutupan Lahan Per Kecamatan Kota Medan Tahun 2008 ... 59

27. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Tahun 2008 ... 60

28. Peta Penyebaran Penutupan Ruang Terbangun Per Kecamatan Kota Medan Tahun 2008 ... 60

29. Ruang Terbangun Di Kota Medan ... 62

30. Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan ... 62

31. RTH untuk tujuan fungsi kenyamanan kota... 68

32. RTH meredam peningkatan pencemaran udara ... 69

33. Bentuk RTH Kota Banjarmasin ... 71

34. Bentuk RTH Kota Yogyakarta ... 72

DAFTAR TABEL

Nomor

Teks Halaman

1 Bentuk dan Kriteria Komponen Ruang Terbuka Hijau ... 13

2. Jenis dan Sumber Data ... 21

3. Luas, Nama Ibukota Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2008 .. 28

4. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2000-2007 ... 32

5. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2002 - 2007 ... 37

6. Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2000-2008 ... 42

7. Persentase Penutupan Lahan Kota Banjarmasin ... 45

8. Persentase Penutupan Lahan Kota Yogyakarta ... 51

9. Persentase Penutupan Lahan Kota Medan ... 57

10. Kriteria Satuan Kemampuan Lahan (Berdasarkan Kondisi Permukaan Tanah) ... 63

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota merupakan lanskap buatan manusia yang terjadi akibat aktifitas manusia dalam mengelola lingkungan untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keberadaanya tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, adat-istiadat, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan dan perubahan faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan perkembangan dan perubahan lanskap perkotaan (Simonds, 1983)

Kota-kota di Indonesia mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan faktor utama yang meningkatkan pembangunan di perkotaan, termasuk di Indonesia. Kota yang pada awalnya merupakan kota kecil akan terus berkembang menjadi kota sedang hingga menjadi kota besar sesuai dengan kehidupan masyarakatnya yang selalu dinamis. Pembangunan kota secara fisik mempunyai dampak baik positif maupun negatif bagi perkembangan suatu wilayah. Dampak positif antara lain kelancaran dan efisiensi kegiatan perekonomian yang diakibatkan oleh pembangunan berbagai fasilitas industri dan transportasi, serta pembangunan berbagai fasilitas sosial, seperti rumah sakit dan sekolah. Dampak negatif yang terjadi adalah menurunnya kualitas sumber daya alam dan kualitas lingkungan akibat kurang diperhitungkan kemampuan lingkungan perkotaan dalam dalam mendukung berbagai kegiatan dan sarana yang dibangun.

Dinamika dan tuntutan pembangunan sosial ekonomi perkotaan umumnya juga berdampak terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota secara fisik, sehingga kondisi ini akan mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Tingginya perkembangan sebuah kota yang diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini menyebabkan semakin meluasnya penggunaan lahan untuk kawasan hunian perkotaan ke arah kawasan-kawasan pinggiran kota termasuk ruang terbuka, kawasan lindung, dan lahan produktif pertanian. Peningkatan permintaan lahan untuk kepentingan ekonomi dan perumahan ini berdampak pada semakin berkurangnya ruang-ruang terbuka hijau di kota-kota

besar. Luas RTH kota mengalami penurunan karena tidak adanya pertimbangan-pertimbangan secara ekologis dalam penggunaan lahan. Implikasi dari berkurangnya jumlah RTH terhadap lingkungan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan tercermin dari semakin bermunculan fenomena masalah lingkungan di perkotaan seperti suhu udara yang meningkat, tingkat polusi udara yang semakin tinggi, rusak atau hilangnya habitat berbagai flora dan fauna yang diikuti oleh semakin menurunnya keanekaragaman flora dan fauna tersebut. Hal ini terjadi karena lahan-lahan untuk kawasan lindung perkotaan, daerah bantaran sungai, kawasan terbuka, kawasan resapan air, dan lahan produktif pertanian yang berfungsi sebagai daerah penyangga kota dan habitat flora-fauna sedikit demi sedikit hilang dan digantikan dengan kawasan hunian atau permukiman. Selain itu juga dapat mengurangi keindahan kota dan mengurangi kenyamanan seperti suhu udara, kelembaban, dan penyinaran. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan perlu dikaji dengan serius mengenai implikasi-implikasi ini dalam pengaruhnya terhadap lingkungan.

Masyarakat kota berhak mendapat lingkungan yang nyaman, sehat, dan estetis. Pemanfaatan ruang terbuka adalah salah satu cara untuk mempertahankan kondisi ekologis lingkungan kota dan dapat diarahkan supaya dapat mendukung kegiatan perkotaan. Menurut Simond (1983), ruang terbuka hijau merupakan bagian yang penting dari suatu kota. Penanaman tanaman di perkotaan dalam bentuk ruang terbuka hijau merupakan usaha yang bermanfaat dalam penanggulangan berbagai masalah lingkungan.

Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995), produktifitas kerja dapat ditingkatkan dalam keadaan lingkungan fisik yang lebih baik dan asri. Peran ruang terbuka hijau dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota adalah penyumbang ruang bernafas yang segar, paru-paru bagi kota, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, keindahan kota, tempat kehidupan satwa, ameliorasi iklim, serta sebagai unsur pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah agar mereka mendapatkan perlindungan dari berbagai permasalahan lingkungan, seperti tetap berupaya mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan melalui berbagai

peraturan dan Undang. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 yang menyebutkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Namun setiap kota di Indonesia memiliki ciri, karakteristik, dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itulah kebutuhan RTH di setiap kota tidaklah sama, tetapi perlu disesuaikan dengan ciri, karakteristik, dan kondisinya lanskapnya. Sebagai contoh, kebutuhan RTH di kota-kota daratan berbeda dengan kebutuhan kota-kota pegunungan, kota pulau, maupun kota pantai (tipologi alamiah kota). Hal tersebut dapat dilihat melalui pola RTH masing-masing kota yang ditentukan oleh hubungan fungsional antar komponen-komponen pembentuknya, yaitu ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural.

Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Kota Medan merupakan contoh tipologi kota daratan yang mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pusat kegiatan masyarakatnya. Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan semakin menurunya kualitas maupun kuantitas RTH.

Dalam perkembangan wilayah Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan perlu diidentifikasi bagaimana karakteristik RTH kota-kota dataran rendah secara umum dan RTH ketiga kota tersebut secara khusus, agar tercipta RTH yang sesuai dengan karakteristik kota sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat kota-kota tersebut serta mengetahui seberapa besar perubahan ruang terbuka hijau akibat pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan fisik lainnya agar jumlah ruang terbuka hijau dalam kota tetap terjaga pada proporsi yang sesuai.

Teknologi informasi terus berkembang, data mengenai suatu wilayah dalam bentuk spasial dapat diketahui dari citra penginderaan jauh, kemudian dianalisis dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi). SIG memberikan kemudahan dalam menganalisis data geografik suatu wilayah baik secara spasial maupun non spasial. Teknologi informasi ini sangat berguna untuk pemetaan, inventarisasi, pemantauan, evaluasi, dan pembuatan model pengelolaan secara cepat, akurat, dan efektif.

Citra Landsat menggambarkan wilayah perkotaan secara menyeluruh, sehingga sangat tepat untuk digunakan dalam pemantauan morfologi fisik kota guna melihat arah atau trend kecenderungan perkembangan kota. Dengan kemampuan teknik penginderaan jauh tersebut berarti sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu analisis penyebaran spasial ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Dengan kata lain teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) akan sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam membantu menyusun rencana pengembangan ruang terbuka hijau, serta kebijakan-kebijakan pemerintah agar kawasan ruang terbuka hijau yang terawat dengan baik ada di setiap kawasan, terutama kawasan perkotaan.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeteksi penutupan dan penggunaan lahan di Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan

2. Mengidentifikasi proporsi dan distribusi penutupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota-kota dataran rendah di Indonesia

3. Mengidentifikasi karakteristik RTH kota dataran rendah

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai jumlah ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait baik pemerintah kota maupun pihak swasta dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan ruang terbuka hijau. 2. Sebagai tambahan informasi bagi para pembaca dan khususnya pemerhati

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kota

Kota adalah suatu wilayah yang akan terus tumbuh seiring dengan waktu baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik. Menurut Simond (1983), kota merupakan lanskap buatan manusia yang terjadi akibat aktifitas manusia dalam mengelola lingkungan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dalam hal ini, kota diartikan sebagai suatu tempat yang memiliki penduduk lebih banyak daripada di desa dengan sarana dan prasarana yang juga lengkap untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Lanskap kota atau lanskap buatan tersebut didominasi oleh bangunan yang juga berfungsi sebagai pusatnya (Eckbo, 1964). Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lanskap kota terjadi karena adanya pengorganisasian ruang yang merupakan cerminan dari kegiatan masyarakat setiap hari.

Kota memiliki berbagai unsur dan komponen, mulai dari komponen yang terlihat nyata secara fisik seperti perumahan dan prasarana umum, hingga komponen yang secara fisik tidak dapat terlihat, yaitu berupa kekuatan politik dan hukum yang mengarahkan kegiatan kota. Disamping itu, berbagai interaksi antar unsur yang bermacam-macam memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan unsur itu sendiri. Pada saat unsur-unsur dan keterkaitan antar unsur dipandang secara bersama-sama, maka kota-kota yang cukup besar akan terlihat sebagai organisme yang paling rumit yang merupakan hasil karya manusia (Branch, 1995).

Sementara Rapoport (1985), menggunakan beberapa kriteria untuk mendefinisikan suatu kota, yaitu berukuran dan berpenduduk besar, bersifat permanen, memiliki kepadatan minimum, memiliki struktur dan pola dasar, tempat orang melakukan aktivitasnya, mempunyai sarana dan prasarana kota, masyarakat heterogen, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelayanan dan difusi sesuai dengan zaman dan daerahnya.

Sujarto (1991) membagi wilayah kota menjadi tiga jenis, yaitu: (a) wilayah pengembangan dimana kawasan terbangun bisa dikembangkan secara optimal, (b) wilayah kendala dimana pengembangan kawasan terbangun dapat dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan (c) wilayah limit dimana peruntukkannya hanya untuk menjaga kualitas alam, sedangkan keberadaan kawasan terbangun tidak dapat ditolerir. Keberadaan RTH menempati bagian-bagian tertentu dalam komponen penyusun tata ruang pada wilayah pengembangan, pada sebagian wilayah kendala yang berfungsi menjaga kelestarian alam, dan wilayah limit yang memang hanya diperuntukkan bagi kelestarian alam.

Kota-kota di Indonesia mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan faktor utama yang meningkatkan pembangunan di perkotaan, termasuk di Indonesia. Pembangunan kota secara fisik mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif antara lain kelancaran dan efisiensi kegiatan perekonomian yang diakibatkan oleh pembangunan berbagai fasilitas industri dan transportasi, serta pembangunan berbagai fasilitas sosial, seperti rumah sakit dan sekolah. Dampak negatif yang terjadi terutama adalah menurunnya kualitas lingkungan akibat kurang diperhitungkan kemampuan lingkungan perkotaan dalam dalam mendukung berbagai kegiatan dan sarana yang dibangun (Nurisjah, Roslita, dan Pramukanto, 1998).

Ambarwati (2005) dalam Haris (2006) menyatakan penurunan kualitas lingkungan kota yang signifikan, adalah masalah perubahan cuaca dan iklim, terutama dalam hal peningkatan suhu, pencemaran udara, menurunnya permukaaan air tanah, banjir, intrusi air laut, serta meningkatnya kandungan logam berat dalam tanah. Masalah ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, pembangunan dan perkembangan kota, pertumbuhan industri, kepadatan lalu lintas, deforestasi dan sebagainya.

Kecepatan perkembangan kota sangat ditentukan oleh faktor-faktor percepatannya, yaitu jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang keduanya mempunyai sifat berkembang (Sujarto, 1991). Perubahan kedua faktor akan menyebabkan perkembangan aspek lainnya yang sebagian besar

membutuhkan ruang, sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan ruang yang suplainya dari waktu ke waktu relatif tetap.

Kota mempunyai sejarah pembangunan dan pengembangan yang panjang dan kompleks. Semua kota umumnya dibangun dengan suatu perencanaan menurut kebutuhannya masing-masing yaitu sesuai dengan perubahan dinamika yang dialaminya, terutama, yang menyangkut berbagai aspek keragaman fisik wilayah, fungsi, tata letak, dan rancang bangunnya. (Anwar, 1994; Tim IPB, 1993

dalam Nurisjah, 2002).

Kota memiliki spesialisasi dalam fungsi dan kepentingan kota berdasarkan sumberdaya potensial yang dapat dimiliki atau diusahakan, terutama aspek ekonomi, telah mengubah pemikiran dalam perancangan dan pembangunan kota. Kota-kota ini selanjutnya dirancang dalam usaha mencapai tujuannya, seperti untuk kepentingan industri, wisata, perdagangan, pengembangan iptek, pendidikan, dan berbagai bentuk kota lainnya. (Lynch, 1995 dalam Nurisjah, 2002)

Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi namun menurun secara ekologis, padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kualitas hidup warga kota, perlu dilakukan perencanaan dan penataan lahan yang sesuai dengan daya dukung dan kebutuhannya. Salah satunya adalah perencanaan RTH yang sesuai dengan kebutuhan kota terkait.

2.2. Kota Dataran rendah

Kota Dataran rendah adalah salah satu bentuk tipologi kota yang terletak di antara kota pantai dan kota pegunungan yang umumnya berada di dataran tinggi. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian 400 m dpl. Dataran rendah di Indonesia umumnya merupakan hasil sedimentasi sungai (alluvial). Tanah alluvial biasanya berhadapan dengan pantai landai dan tanahnya subur dan sangat baik untuk pertanian, perkebunan, dan industri, sehingga kota-kota dataran rendah umumnya berpenduduk padat (Anwas,

2006). Suhu udaranya berkisar antara 22 °C – 27 °C, sehingga termasuk daerah bersuhu panas.

Dataran rendah memiliki tanah relatif luas, relatif subur, dan mempunyai cadangan air yang cukup. Semua itu mendukung pertumbuhan daerah dataran rendah menjadi sebuah kota dan menjadi pusat aktivitas dari kota tersebut. Oleh karena itu, kota dataran rendah secara umum penduduknya lebih cepat maju. Mata pencaharian penduduk lebih bervariasi, ada yang bertani, nelayan, berdagang, industri, maupun bergerak dalam bidang jasa. (Anwas, 2006).

2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.3.1 Pengertian dan Tujuan RTH

Simonds (1983), di dalam bukunya menyatakan bahwa ruang terbuka memiliki kekuatan untuk membentuk karakter kota dan menjaga kelangsungan hidup kota tersebut. Tanpa keberadaan ruang terbuka dalam wilayah perkotaan, maka dapat menimbulkan ketegangan mental bagi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka menjadi salah satu elemen penting dalam wilayah perkotaan.

Sulistyantara (2002) dalam Putri (2006), memberikan pengertian bahwa ruang terbuka kota pada dasarnya merupakan ruang yang tidak terbangun, dan memiliki fungsi utamanya untuk menunjang tuntutan akan kebutuhan kenyamanan, kesejahteraan, keamanan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam. Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka, yang memiliki kekhususan sifat yang dimilikinya, yaitu bahwa pengisian ruang terbuka ini lebih didominasi oleh unsur hijau (tumbuhan), sedangkan unsur lainnya yaitu struktur bangunan merupakan pengisi dalam presentase penutupan yang kecil, yaitu hanya sebesar 20%.

RTH kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan yang memiliki manfaat dan fungsi yang terkait erat dengan kelestarian dan keindahan lingkungan dan juga terkait erat dengan kelestarian dan keindahan lingkungan dan juga terkait erat dengan tingkat kesehatan, kenyaman, dan kesejahteraan manusia (Nurisjah, 2002). Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

Ruang Terbangun

Wilayah Kota

Ruang Tak Terbangun

Ruang Sirkulasi

Ruang Terbuka mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH adalah sesuatu yang difungsikan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Kawasan terbuka hijau dapat berupa taman, hutan kota, trotoar jalan yang ditanami pohon, areal sawah atau perkebunan.

Kota umumnya terdiri atas ruang terbangun dan ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan (Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14, 1988). RTH merupakan salah satu bentuk ruang terbuka. Keberadaan RTH sangat dibutuhkan dalam kawasan perkotaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan, sehingga tingkat ketersediaan RTH sebagai salah satu komponen ruang kota harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Gambar 1. Pembagian Ruang Kota

RTH adalah semua ruang terbuka yang ditanami dengan tanaman, baik yang bersifat alami, seperti padang rumput, stepa, sabana, hutan raya, maupun yang bersifat buatan seperti taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, dan jalur hijau tepi jalan, serta halaman rumah (Nurisjah, 1991) dalam Idawaty, Rachman Z, Pramukanto (1998).

RTH pun sangat penting nilainya tidak hanya dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis serta penting bagi masyarakat

sekitarnya. Dalam Perda No.6/1999 juga disebutkan bahwa RTH mempunyai peran yang penting dalam suatu kawasan perkotaan, terutama karena fungsi serta manfaatnya yang tinggi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan alami perkotaan.

Sedangkan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2007 Pasal 2 dijelaskan pula tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan, yaitu:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan 2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan di perkotaan; dan

3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

2.3.2 Fungsi dan Manfaat RTH

RTH memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi bio-ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial dan ekonomi. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi (Purnomohadi, 2006 dalam Hartini, Harintaka, Istarno, 2007)

RTH, dengan seleksi dan struktur tanaman-tanaman pengisinya serta lokasi yang tepat, dapat mengendalikan kondisi lingkungan kota sehingga penurunan kualitas lingkungan yang lebih lanjut dapat dicegah atau diminimumkan. Seleksi tanaman pengisi RTH juga dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas keindahan kawasan perkotaan (misalnya bentuk arsitektur pohon, warna daun dan bunganya, tata letak, dan waktu keindahan pohon atau jenis-jenis tanaman), serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia (misalnya, untuk menarik wisatawan, kebanggaan warga kota, ketersediaan bahan yang dapat dijual, suplai oksigen atau paru-paru kota, penyangga ketersediaan air tanah, dan penambahan pengetahuan hayati).

Simond (1983) menyatakan bahwa fungsi RTH di perkotaan, antara lain: (1) Sebagai penjaga kualitas lingkungan, (2) sebagai penyumbang ruang bernapas yang segar dan keindahan visual, (3) sebagai paru-paru kota, (4) sebagai penyangga sumber air dalam tanah, (5) mencegah erosi, dan (6) unsur dan sarana

pendidikan. Sedangkan menurut Nurisjah, Roslita, dan Pramukanto (1998), RTH dalam lanskap perkotaan berfungsi untuk membentuk suasana visual yang estetis, penyatu ruang serta melunakkan wajah kota, juga berfungsi sebagai paru-paru kota untuk meminimalkan pencemaran udara, dan penghasil O2, juga berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga dapat mengurangi intrusi air laut, mereduksi dan menyaring polutan di udara, ameliorasi iklim mikro, mengurangi erosi, tempat rekreasi, dan sebagai habitat satwa liar.

Nurisjah dan Pramukanto (1995) mengemukakan RTH dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi, olahraga, bersosialisasi, dan untuk melepaskan kejenuhan serta kemonotonan kerja. Secara ekologis, RTH dapat berfungsi untuk menciptakan iklim mikro (suplai oksigen, memperbaiki kualitas udara, dan suplai air bersih), konservasi tanah dan air, serta pelestarian habitat satwa.

Berdasarkan INMENDAGRI No. 14 Tahun 1988 fungsi RTH adalah sebagai berikut:

1. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.

2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan kehidupan lingkungan.

3. Sebagai sarana rekreasi.

4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran.

5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.

6. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.

7. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro. 8. Sebagai pengatur tata air.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), dan kenyaman fisik (teduh, segar), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2005)

2.3.3 Bentuk dan Pola RTH

Ditinjau dari tujuan pemanfaatan suatu RTH, menurut Inmendagri No. 14 tahun 1988 tentang ruang terbuka hijau, ada tujuh bentuk RTH di kawasan perkotaan, yaitu:

1. RTH yang berlokasi pasti karena adanya tujuan konservasi 2. RTH untuk keindahan kota

3. RTH karena adanya tuntutan dari fungsi tertentu, misalnya untuk lingkungan sekitar pusat olahraga

4. RTH untuk peraturan lalu lintas

5. RTH sebagai sarana olahraga bagi kepentingan lingkungan perumahan 6. RTH untuk kepentingan flora dan fauna seperti kebun binatang

Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural) antar komponen pemben-tuknya. Pola RTH terdiri dari (a) RTH struktural, dan (b) RTH non struktural.

RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki planologis yang bersifat antroposentris. RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur RTH binaan yang berhierarkhi. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (outdoor recreation) penduduk perkotaan. Struktur RTH ini dapat dilihat melalui taman lingkungan, taman perumahan, taman kota, taman regional, dan sebagainya.

RTH non-struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki planologis karena bersifat ekosentris. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pesisir.

Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota

pegunungan, kota pantai, kota pulau, dan lain - lain) sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural.

Menurut Grey and Denneke (1986) dan Fakultas Kehutan IPB (1987) berdasarkan kriteria sasaran, fungsi penting, jenis vegetasi, intensitas manajemen, status pemilik, serta pengelolanya; komponen penyusun RTH dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk yaitu hutan kota, taman kota, jalur hijau kota, serta kebun dan pekarangan. Selanjutnya, menurut Nazaruddin (1994) dan Irwan (2005) sempadan sungai, sempadan pantai, dan lereng/bukit/gunung yang tersebar di dalam kota juga merupakan komponen penyusun RTH yang penting keberadaannya (Tabel 1).

Hutan Kota, menurut Grey and Denneke (1986) diartikan sebagai tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan berasosiasi dengan vegetasi atau bentuk-bentuk lahan lainnya sehingga dapat memberikan sumbangan lingkungan hidup yang baik kepada manusia. Selain itu, menurut Departemen Kehutanan (1991), hutan kota didefinisikan sebagai suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan di tanah Negara, ataupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan air, udara, habitat, flora, dan fauna yang memiliki estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan peraturan perundangan (Perda) sebagai hutan kota.

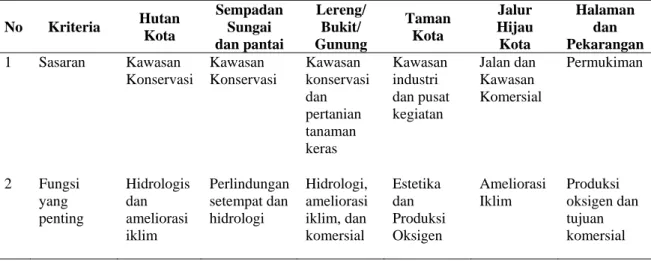

Tabel 1. Bentuk dan Kriteria Komponen Ruang Terbuka Hijau

No Kriteria Hutan Kota Sempadan Sungai dan pantai Lereng/ Bukit/ Gunung Taman Kota Jalur Hijau Kota Halaman dan Pekarangan 1 Sasaran Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan konservasi dan pertanian tanaman keras Kawasan industri dan pusat kegiatan Jalan dan Kawasan Komersial Permukiman 2 Fungsi yang penting Hidrologis dan ameliorasi iklim Perlindungan setempat dan hidrologi Hidrologi, ameliorasi iklim, dan komersial Estetika dan Produksi Oksigen Ameliorasi Iklim Produksi oksigen dan tujuan komersial

3 Vegetasi Pohon dengan tajuk dan perakaran yang intensif Pohon dengan tajuk dan perakaran yang intensif Pohon dengan tajuk dan perakaran yang intensif Tanaman Hias Tumbuhan Semua Strata Buah-buahan, tanaman hias, atau lainnya 4 Intensitas Manajemen

Rendah Sedang Rendah Tinggi Sedang Tinggi 5 Status

Milik

Umum Umum Umum dan

Pribadi Umum dan Pribadi Umum Pribadi 6 Pengelola Dinas Kehutanan atau perorangan Dinas Pekerjaan Umum dan atau Pertamanan Dinas Pertamanan atau Pribadi Dinas Pertamanan atau Pribadi Dinas Pertamanan Pribadi

Sumber: Grey and Danneke, 1986; Fakultas Kehutanan IPB, 1987; Nazaruddin, 1984; dan Irwan, 2005

Sempadan sungai dan sempadan pantai menurut Keppres No. 32 tahun 1990, tentang pengelolaan Kawasan Lindung dikatergorikan sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan setempat. Bentuk perlindungan sempadan sungai maupun sempadan pantai adalah menjadikan kawasan sempadan tersebut sebagai ruang bervegetasi (RTH).

Perlindungan lereng, bukit, dan gunung pada dasarnya merupakan perlindungan setempat, mengingat pemanfaatan lahan yang memiliki kelerengan terjal dikhawatirkan akan mengganngu fungsi tata air dan mengakibatkan erosi maupun tanah longsor. Bentuk perlindungan adalah dengan menjadikan kawasan lereng, bukit, dan gunung tersebut sebagai ruang bervegetasi (RTH).

Taman kota yang dimaksud adalah taman yang mempunyai vegetasi yang berfungsi utama menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di perkotaan. Jenis tanaman yang akan ditanam sebaiknya dipilih jenis tanaman yang dapat memproduksi oksigen yang tinggi, sehingga taman yang bersangkutan tidak semata-mata dibangun hanya untuk keindahan saja.

Jalur hijau yang dibangun untuk menyusun RTH dapat berupa jalur beberapa meter saja sampai dengan puluhan kilometer. Jalur hijau biasanya diintegrasikan dengan ruas jalan, dengan penanaman vegetasi pada median jalan atau bahu jalan. Jenis tanaman yang ditanam tergantung pada tujuan atau fungsi tertentu, misalnya peredam kebisingan, penangkal angin, dan penghasil oksigen.

Kebun, halaman, dan pekarangan mempunyai peran penting sebagai komponen RTH, bahkan dengan sifatnya yang merupakan milik pribadi, maka upaya pemanfaatan kebun, halaman, dan pekarangan diarahkan pada penanaman vegetasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi (buah-buahan atau hasil lainnya) dan sekaligus mampu memproduksi oksigen untuk keperluan penduduk kota.

Dikaitkan dengan kecenderungan perubahan ke arah serba beton, Irwan (2005) mengatakan bahwa kecenderungan tersebut harus diimbangi dengan pengembangan lingkungan atau lanskap yang bertumpu pada alam. Gejala yang terlihat sekarang adalah lahan-lahan hijau selalu menjadi korban dan berubah menjadi beton, taman-taman banyak yang berubah fungsi. Untuk itu, orientasi perencanaan tata ruang perlu pula diimbangi dengan perencanaan keberadaan RTH.

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu:

1. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan di-tentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:

a) Kapasitas atau daya dukung alami wilayah

b) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya

c) Arah dan tujuan pembangunan kota

2. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH

3. Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi)

4. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan luas minimum RTH melalui Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 9 yang menyatakan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota. Proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain. Selain itu, dapat juga dilakukan perhitungan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan isu penting yang dihadapi suatu kota, seperti kebutuhan oksigen dan air untuk warga kota.

2.4. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). Definisi lain diberikan oleh Prahasta (2001) yang mendefinisikan bahwa SIG merupakan alat bantu yang sangat penting dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan spasial. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.

Terdapat empat komponen penting yang saling berkaitan bila bekerja dengan Sistem Informasi Geografi, yaitu sebagai berikut:

1. Hardware (perangkat keras), merupakan wadah komputer yang berfungsi untuk mengoperasikan Sistem Informasi Geografi

2. Software, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menganalisis informasi geografi

3. Data dan metadata, yang berupa data tabular dan spasial. SIG akan mengintegrasikan data spasial dengan sumber data lainnya dan kemudian dapat mengatur dan menyimpan data dalam bentuk data spasial maupun non spasial

4. Manusia, merupakan komponen penting yang mengatur sistem dan membangun rencana untuk mengaplikasikannya.

SIG mampu mendekripsikan objek permukaan bumi dalam hal:

1. Spasial, yaitu data yang berkaitan dengan koordinat geografis (lintang, bujur, dan ketinggian)

2. Atribut, yaitu data yang tidak berkaitan dengan posisi geografis 3. Hubungan antara data spasial, atribut, dan waktu

Salah satu aktivitas penting dalam kegiatan Sistem Informasi Geografi adalah pengisian basis data berupa digitasi dan memasukkan angka, kemudian analisa dapat dilakukan setelah basis data tersedia. Pemasukan data ke dalam

sistem adalah data input diubah menjadi format data digital agar dapat disimpan dan dimanipulasi.

2.5. Penginderaan Jauh dan Analisis Citra

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Komponen dasar suatu sistem pengindearaan jauh lokal ditunjukkan dengan adanya suatu sumber tenaga yang seragam, atsmosfer yang tidak mengganggu, sensor sempurna, serangkaian interaksi yang unik antara tenaga dengan benda di muka bumi, sistem pengolahan data tepat waktu, berbagai penggunaan data (Lillesand dan Kiefer, 1979).

Penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Tujuan utama penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumberdaya alam dan lingkungan. Biasanya teknik ini menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya diproses dan diinterpretasi guna membuahkan data yang bermanfaat untuk aplikasi di bidang pertanian, arkeologi, kehutanan, geografi, geologi, perencanaan, dan bidang-bidang lainnya.

Satelit pengindraan jauh yang sering digunakan adalah untuk melihat penutupan lahan adalah satelit Landsat. Citra landsat komposit warna cocok digunakan untuk menduga cakupan lahan dan penggunaannnya. Salah satu sensor dari satelit landsat adalah sensor TM (Thematic Mapper), yang memiliki resolusi spasial 30 x 30 meter dengan karakteristik tertentu.

Klasifikasi citra menurut Lillesand dan Kiefer (1979), dibagi ke dalam dua klasifikasi yaitu klasifikasi terbimbing (supervised classification) dan klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised classification). Proses pengklasifikasian klasifikasi terbimbing dilakukan dengan prosedur pengenalan pola spektral dengan memilih kelompok atau kelas-kelas informasi yang diinginkan dan selanjutnya memilih contoh-contoh kelas (training area) yang mewakili setiap kelompok, kemudian dilakukan perhitungan statistik terhadap contoh-contoh kelas yang digunakan sebagai dasar klasifikasi. Pada klasifikasi tidak terbimbing,

pengklasifikasian dimulai dengan pemeriksaan seluruh pixel dan membagi kedalam kelas-kelas berdasarkan pada pengelompokkan nilai-nilai citra seperti apa adanya. Hasil dari pengklasifikasian ini disebut kelas-kelas spektral. Kelas-kelas spektral tersebut kemudian dibandingkan dengan Kelas-kelas-Kelas-kelas data referensi untuk menentukan identitas dan nilai informasi kelas spektral tersebut.

Citra satelit dan foto udara merupakan hasil dari penginderaan jauh yang dapat diintegrasikan ke dalam SIG dengan beberapa cara. Cara pengintegrasian tersebut dapat ditempuh dengan foto udara discan, digitasi peta rupa bumi, menggunakan perangkat lunak pengolah citra dan datanya dikonversi ke dalam format SIG, atau langsung menggunakan perangkat lunak SIG seteah citra di digeoreferensi. Hasilnya dapat berupa data vektor maupun data raster.

Saat ini semakin banyak sistem satelit penginderaan jarak jauh yang telah membuat kemajuan yang sangat spektakuler di bidang penginderaan jauh, sehingga menghasilkan data input untuk SIG. Data input SIG dapat beragam jenis formatnya. Salah satu contohnya adalah informasi yang diperoleh melalui pemanfaatan penginderaan jauh baik berupa hasil interpretasi foto udara maupun dari penerapan metode citra digital yang dikonversikan ke dalam teknologi SIG. Dengan berbasis kepada georeference dalam SIG, dimungkinkan adanya penggabungan beragam informasi, baik data spasial maupun deskriptif.

http://jentonmelawon.blogspot.com/2007/05/aplikasi-citra-landsat-pada-gis.html

2.6. Penggunaan dan Penutupan Lahan

Istilah penggunaan lahan menunjukkan hasil pekerjaan manusia pada suatu lahan. Arsyad (2000) mengemukakan bahwa penggunaan lahan diartikan setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian (tegalan, kebun, sawah, hutan, dan sebagainya) dan penggunaan bukan pertanian (permukiman, industri, rekreasi, pertambangan, dan sebagainya). Sedangkan istilah penutupan lahan menunjukkan pada perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek-objek tersebut, misalnya badan

air, hutan (vegetasi), batuan, tanah, struktur buatan manusia, dan sebagainya. (Sherbinin dalam Putri, 2006)

Dalam Turner dan Meyer, 1994 dijelaskan bahwa perubahan penutupan dan penggunaan lahan merupakan kombinasi dari hasil interaksi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Manusia menjadi faktor utama terbentuknya berbagai macam pola penggunaan dan penutupan lahan serta terhadap perubahan-perubahannya sebagai akibat dari aktivitas manusia di atas permukaan bumi.

Di perkotaan, perubahan umumnya mempunyai pola yang relatif sama, yaitu bergantinya penggunaan lahan lain menjadi lahan urban. Sawah atau lahan pertanian umumnya berubah menjadi permukiman, industri, infrastruktur kota. Perubahan demikian terjadi karena lahan urban mempunyai nilai sewa lahan (land

rent) yang lebih tinggi dibanding penggunaan lahan sebelumnya. (Grigg, 1984 dalam Sitorus, 2004).

Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan. Perubahan penggunaan lahan tersebut akan berdampak terhadap manusia dan kondisi lingkungannya. Menurut Suratmo (1982), dampak suatu kegiatan pembangunan dibagi menjadi dampak fisik-kimia, seperti dampak terhadap kesehatan lingkungan dan dampak terhadap sosial ekonomi yang meliputi ciri-ciri permukiman, penduduk, pola lapangan kerja, dan pola pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dilihat dari sistem keruangan kota, penggunaan lahan memiliki peran yang berpengaruh terhadap pola tata ruang suatu wilayah. Yunus (2004) menjelaskan bahwa pengaruh penggunaan lahan terhadap pola tata ruang kota tergantung dari beberapa faktor. Kemudahan transportasi dan komunikasi dari dan ke daerah-daerah di sekitar kota utama, kondisi topografi, kondisi hidrografis merupakan beberapa faktor yang menentukan pengaruh penggunaan lahan terhadap pola tata ruang kota.

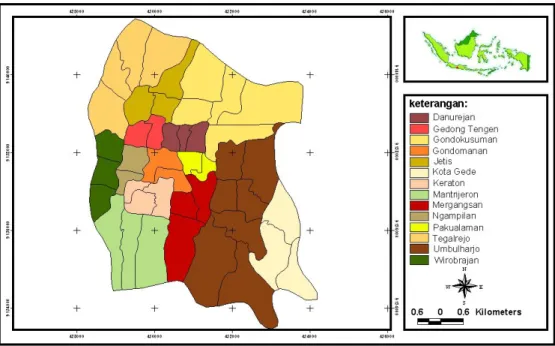

Kota Yogyakarta Kota Banjarmasin Kota Medan

III. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai bulan November 2009. Objek penelitian difokuskan pada wilayah Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan. Adapun alasan pemilihan ketiga kota tersebut antara lain:

1. Ketiga kota tersebut merupakan kota-kota yang usianya sudah tua sehingga dapat dilihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, dan pada saat ini kota-kota tersebut adalah kota-kota yang mengalami perkembangan sangat pesat

2. Ketiga kota tersebut mewakili kota-kota dengan tipologi dataran rendah di setiap pulau di Indonesia

Pengolahan dan analisis data dilakukan di Kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer beserta perlengkapannya yang berguna untuk proses pengolahan dan analisis data, perangkat lunak Erdas Imagine 9.1, ErMapper 7.1, ArcView 3.3 beserta extension,

Microsoft Excel untuk tabulasi data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri atas data spasial dan atribut (Tabel 2).

Untuk pengolahan citra digunakan data citra terbaru, tetapi karena adanya kerusakan sensor satelit milik NASA, maka pada citra tersebut terdapat stripping, yaitu kerusakan pixel pada citra dan membentuk pola garis lurus yang sejajar. Oleh karena itu, diperlukan data citra lain dengan path/row yang sama dengan kondisi yang baik untuk di-overlay dengan peta stripping tersebut.

Tabel 2. Jenis dan Sumber Data

Data Jenis Data Sumber Kegunaan

Peta Landsat 7 ETM+ Path/Row: 118/062 Acq: 25 Juli 2009

sekunder BTIC Biotrop Untuk melihat penutupan lahan di Kota Banjarmasin tahun 2009

Peta Landsat 7 ETM+ Path/Row: 120/065 Acq: 21 Juni 2009

sekunder BTIC Biotrop untuk mengetahui penutupan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2009 Peta Landsat 5 TM

Path/Row: 129/057 Acq: 8 Mei 2008

sekunder BTIC Biotrop untuk mengetahui penutupan lahan di Kota Medan tahun 2008 Peta Landsat 7 ETM+

Path/Row: 118/062 Acq: 5 Agustus 2007

sekunder BTIC Biotrop untuk overlay pada citra stripping Path/Row: 118/062 Kota Banjarmasin Peta Penutupan Lahan

Kota Yogyakarta tahun 2005

sekunder P4W untuk overlay pada citra stripping Path/Row: 120/065 Kota Yogyakarta Peta Penutupan Lahan

Kota Medan tahun 2005

Sekunder P4W untuk overlay pada citra stripping Path/Row: 129/057 Kota Yogyakarta

Data Jenis Data Sumber Kegunaan Peta Aministrasi Kota

Banjarmasin,

Yogyakarta, dan Medan

sekunder website

Pemerintah Kota BAPPEDA, P4W

untuk mengetahui batas administrasi kota, overlay dengan citra terklasifikasi Kondisi umum Kota

Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan (kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi)

sekunder website

pemerintah kota, website BPS, literatur lainnya

Untuk mengetahui sejarah, kondisi biofisik,

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk

Karakter umum kota dataran rendah

sekunder website untuk mengetahui karakter lanskap kota pantai

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan terbagi dalam dua tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data dengan metode desk study (studi kepustakaan) untuk mengumpulkan informasi awal terkait dengan ruang terbuka hijau (RTH) 2. metode analisis spasial dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan

Sistem Informasi Geografi yang didukung dengan data-data sekunder yang difokuskan pada penutupan lahan Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi: pengumpulan data, analisis awal, analisis lanjutan, dan penyajian hasil.

3.3.1 Pengumpulan Data Sekunder

Tahapan pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dari berbagai pihak/instansi terkait. Data yang diperoleh berupa data spasial dan data tabular. Data spasial merupakan data yang bersifat keruangan, berupa citra Landsat 7 ETM+ tahun 2009 untuk Kota Banjarmasin dan Kota Yogyakarta, serta tahun 2008 untuk kota Medan yang diperoleh dari BTIC-BIOTROP dan peta administrasi Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan. Data tersebut digunakan untuk pengindentifikasian penutupan lahan pada Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan. Data tabular merupakan data yang berbentuk tulisan atau angka-angka yang terdiri dari data

kondisi biofisik dan sosial ekonomi kota yang diteliti, tata guna lahan, sejarah perkembangan kota, serta aspek legal yang berkaitan dengan RTH Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan.

3.3.2 Pengolahan dan Analisis Awal

Sebelum melakukan analisis citra, perlu dilakukan beberapa tahap persiapan yang mencakup koreksi geometris, perbaikan citra (overlay peta stripping), pembatasan wilayah penelitian, interpretasi citra, dan delineasi citra.

1. Koreksi Geometri

Koreksi geometri merupakan tahap awal pengolahan citra yang tujuannya untuk melakukan rektifikasi (pembetulan) atau restorasi (pemulihan) citra sehingga koordinat citra sesuai dengan koordinat bumi, juga untuk registrasi (mencocokkan) posisi citra dengan citra lain atau mentransformasi sistem koordinat citra ke peta, yang menghasilkan citra dengan sistem proyeksi tertentu (Purwadhi 2001 dalam Meiliyani 2008).

Proses koreksi geometris dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Erdas Imagine 9.1 dengan menentukan titik kontol GCP (Ground

Control Point) pada masing-masing data acuan dan data yang dikoreksi.

Penentuan GCP akan menimbulkan nilai RMSE (Root Means Square Error), yaitu suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan antara posisi sebenarnya dengan posisi GCP. Besarnya nilai RMSE ini disarankan agar lebih kecil dari 0,5 piksel atau sebesar 0.10 (10%) (Jaya, 2002 dalam Hakim, 2006). Pada proses ini koordinat raster maupun vektor diubah ke dalam sistem koordinat UTM (Universal Tranverse Mecator) dengan sistem proyeksi WGS 84.

Setelah dilakukan koreksi geometris terhadap citra satelit, selanjutnya tahap mengkompositkan citra (color composit). Komposit citra digunakan untuk mengkombinasikan band-band dari citra satelit TM sehingga menghasilkan citra komposit yang dapat menggambarkan keadaan penutupan lahan secara lebih mudah. Kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi band 5,4,2.

2. Perbaikan Citra (overlay peta stripping)

Perbaikan citra merupakan suatu proses untuk mengurangi kesalahan yang terdapat pada citra pada saat perekaman, sehingga kualitas citra pada saat penyadapan data dapat dipertanggungjawabkan dan mempermudah dalam proses analisis selanjutnya. Proses perbaikan citra dalam penelitian ini adalah memperbaiki citra dari kerusakan (stripping).

Pada tahap ini data pixel yang hilang pada suatu citra diisi oleh citra lain yang kondisinya baik sebagai penambal. Proses ini menggunakan perangkat

lunak Er Mapper 7.1. Kedua citra (band yang sama) yang akan disatukan

berada dalam satu layer pseudocolor dengan posisi citra penambal berada di bawah citra stripping. Untuk menambalnya menggunakan rumus algoritma: if i1>1 then i1 else null. Hal tersebut dilakukan untuk dua band lainnya. Setelah ketiga band citra stripping tersebut telah diperbaiki, kemudian dilakukan penyatuan band (union).

3. Pembatasan daerah penelitian

Pembatasan wilayah dilakukan untuk memotong wilayah yang menjadi objek penelitian. Dalam tahap ini diperlukan data vektor batas administrasi Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan serta data raster terkoreksi. Peta administrasi kota-kota tersebut di-overlay dengan citra digital kota yang telah ada. Peta administrasi tersebut digunakan sebagai batas wilayah penelitian yang dibuat dengan menggunakan Area of Interest (AOI). Setelah diketahui batas wilayah penelitian pada citra, selanjutnya dilakukan pemotongan citra dengan bantuan perangkat lunak Erdas Imagine 9.1.

4. Interpretasi citra

Merupakan tahap mengartikan kenampakan obyek yang terdapat pada citra. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi pola sebaran penutupan lahan yang akan dilakukan dalam tahap klsifikasi citra. Tahap ini dilakukan dengan perangkat lunak Er Mapper 7.1 menggunakan kombinasi band 5, 4, 2. Selanjutnya dilakukan dengan pembagian kelas penutupan lahan bedasarkan interpretasi yang dilakukan. Kelas penutupan lahan hasil

interpretasi ini adalah RTH, ruang terbangun, badan air, serta tidak terklasifikasi (awan dan bayangan)

5. Klasifikasi Citra

Klasifikasi citra merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menghitung persentase sebaran ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Klasifikasi citra dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing (supervised

classification) dan secara visual. Proses klasifikasi ini merupakan serangkaian

tugas yang mengelompokkan sekumpulan data digital (nilai pixel) yang sama ke dalam kelas tertentu yang khas dan dapat memberikan informasi. Hasil klasifikasi ini akan diuji, apabila akurasi hasil klasifikasi rendah, maka proses klasifikasi ini harus diulang dengan memperbaiki training set yang lama. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa kelas lahan, seperti RTH, ruang terbangun, badan air, dan tidak terklasifikasi (awan dan bayangan). Proses klasifikasi citra ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak

Erdas Imangine 9.1.

6. Delineasi citra

Tahap delineasi adalah tahap atau proses mengubah data raster citra hasil klasifikasi menjadi data vektor. Data vektor inilah yang selanjutnya digunakan dalam proses analisis selanjutnya dengan menggunakan perangkat lunak Arc

View 3.3.

3.3.3 Analisis Lanjutan

Tahap ini meliputi analisis spasial dan analisis deskriptif dari citra hasil delineasi.

1. Analisis Spasial

Analisis spasial dilakukan dengan meng-overlay citra hasil delineasi dengan peta administasi sehingga dapat diketahui jumlah, persebaran RTH dan ruang terbangun, serta luas persebarannya. Analisis spasial ini menggunakan

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan setelah analisis spasial untuk melihat karakter umum penutupan lahan di kota dataran rendah serta melihat pula karakteristik persebarannya.

3.3.4 Penyajian Hasil

Hasil analisis tersebut berupa informasi spasial dan atribut berupa penutupan dan penggunaan lahan Kota Banjarmasin, Yogyakarta, dan Medan, serta pola persebarannya sehingga karakteristik RTH kota dataran rendah dapat dideskripsikan. Bentuk penyajian hasil akhir tidak hanya disajikan dalam bentuk informasi spasial, tetapi juga dalam bentuk deskripsi mengenai distribusi, pola penyebaran, dan luasan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan grafik dan tabel. Diagram alir pengolahan data penginderaan jauh untuk produksi spasial liputan lahan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pengolahan Data Perbaikan Citra

Overlay citra stripping

Pembatasan Daerah

Interpretasi citra

Klasifikasi Citra Terbimbing

Analisis Spasial

Pola Penutupan Lahan dan distribusinya Koreksi Geometrik Peta Digital Adminsitrasi Digitation on Screen Peta RTRW Kota Citra Landsat TM tahun 2009 (Kota Banjarmasin dan Yogyakarta) dan Tahun 2008 (Kota Medan) Sumber: BTIC-BIOTROP

IV. KONDISI UMUM

4.1. Kota Banjarmasin (Propinsi Kalimantan Selatan) 4.1.1 Sejarah Perkembangan Kota Banjarmasin

Sejak dahulu Kota Banjarmasin memegang peran strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura yang luas dan dalam sehingga dapat dilayari kapal-kapal besar dan dapat merapat hingga kota Banjarmasin. Pada zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transit untuk kapal-kapal yang datang dari Pulau Jawa dan Singapura ke pantai timur Kalimantan. Sedangkan industri yang berkembang milik warga Eropa yang berdiri di Banjarmasin pada waktu itu terdiri dari pabrik es, galangan kapal kecil milik Borneo Industri Mij dan perdagangan yang dikelola oleh Borneo Soematra Handel Mij, Heinneman & Co, dan Kantor cabang dari Javasche Bank en Factorij. Pada masa itu, Banjarmasin mempunyai pelayaran yang teratur dan langsung dengan Sampit, Kotabaru, Samarinda, Martapura, Marabahan, Negara, Amuntai, Buntok, Muara Teweh dan Kuala Kapuas serta di luar Kalimantan dengan Surabaya dan Singapura.

Asal mula nama Kota Banjarmasin berasal dari sejarah panjang Kerajaan Banjar. Pada saat Kerajaan Banjar masih berdiri, Kota Banjarmasin ini bernama Banjarmasih. Nama ini diambil dari dari nama patih yang sangat berjasa dalam pendirian Kerajaan Banjar, yaitu Patih Masih yang berasal dari Desa Oloh Masih. Nama Desa Oloh Masih ini dalam bahasa Ngaju berarti orang melayu atau kampung orang melayu. Patih Masih dan beberapa patih lainnya kemudian sepakat mengangkat Pangeran Samudera, yang merupakan putra Kerajaan Daha yang mengasingkan diri di Desa Oloh Masih. Dibawah kekuasaan Pangeran Samudera, Kerajaan Banjar mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan menguasai jalur-jalur sungai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu.

Kini Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan mulai berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Banjarmasin terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan hal tersebut mendorong pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga menadikan kota Banjarmasin

memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tergolong ke dalam kategori kota besar dengan jumlah penduduk diatas 500.000 jiwa. Perkembangan kota yang terjadi akhir-akhir ini telah menjauhkan Banjarmasin dari substansinya sebagai kota sungai dengan memusatkan pembangunan pada infrastruktur darat dan membiarkan pembangunan permukiman pada bantaran dan di dalam badan sungai, terutama di pusat kota, sehingga fungsi ekologis bantaran sungai menjadi menjadi hilang dan menyebabkan banjir.

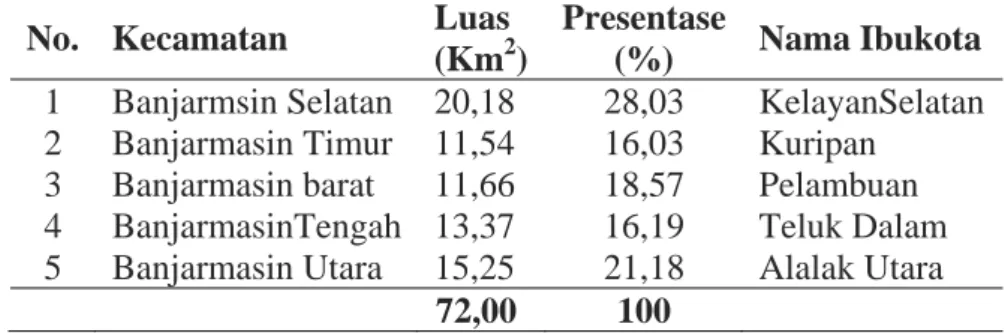

4.1.2 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kota Banjarmasin secara geografis terletak pada koordinat 3'16’32” - 3'22’43” Lintang Selatan dan 114°32’02” - 114°38’24” Bujur Timur. Kota ini terhampar di dataran rendah dan berawa-rawa dengan ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kota Banjarmasin kini berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi 5 wilayah kecamatan dan 50 kelurahan seluas 7200 Ha (72 km2) atau 0,22 % dari luas wilayah provinsi, dengan batas administrasi sebagai berikut :

• Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Barito) • Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar

• Sebelah Timur : Kabupaten Banjar

• Sebelah Utara : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Alalak)

Wilayah Kota Banjarmasin dibagi dalam 5 wilayah kecamatan dan 60 kelurahan, dengan pembagian wilayah adminstratif Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas, Nama Ibukota Kecamatan, dan Jumlah desa / Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2008

Sumber : Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2008 No. Kecamatan Luas

(Km2) Presentase (%) Nama Ibukota 1 2 3 4 5 Banjarmsin Selatan Banjarmasin Timur Banjarmasin barat BanjarmasinTengah Banjarmasin Utara 20,18 11,54 11,66 13,37 15,25 28,03 16,03 18,57 16,19 21,18 KelayanSelatan Kuripan Pelambuan Teluk Dalam Alalak Utara 72,00 100

Dari gambaran kondisi geografis dan batas administrasi Kota Banjarmasin berada di tepi Sungai Barito dan dikenal sebagai kota seribu sungai karena dilalui berbagai sungai besar dan kecil. Disamping itu Banjarmasin merupakan pintu masuk untuk 2 propinsi yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sangat potensial oleh pusat perdagangan baik untuk lingkup lokal maupun lingkup regional. Secara spasial batas wilayah administrasi Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Peta Administratif Kota Banjarmasin (Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin)

4.1.3 Topografi

Kota Banjarmasin terletak sekitar 50 km dari muara Sungai Barito dan dibelah Sungai Martapura. Secara topografis, Kota Banjarmasin didominasi oleh daerah yang relatif datar dan berawa-rawa dengan kemiringan tanah 0% - 2% serta berada pada ketinggian 0,16 mdpl. Satuan morfologi ini merupakan daerah dominan yang terdapat di wilayah Kota Banjarmasin. Kondisi ini sangat menunjang bagi perkembangan perkotaan sebagai area fisik terbangun. Namun, ketinggian di bawah permukaan laut menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Banjarmasin merupakan rawa tergenang yang sangat dipengaruhi kondisi pasang surut air laut.