TRANSFORMASI EKONOMI

KOMUNITAS BLIMBINGSARI

Pengantar

Dalam uraian sebelumnya, telah dibahas beberapa topik tulisan, mulai dari berbagai kajian teori tentang transformasi (Bab 1), kemajuan Desa Blimbingsari, pembahasan mengenai mengapa terjadi transformasi dari desa yang miskin dan tak berpengharapan menjadi desa yang maju dan makmur telah dibahas dalam bab 3-6. Dalam bab tujuh ini akan membahas mengenai proses dan dampak transformasi ekonomi komunitas Desa Blimbingsari. Dari rangkuman temuan-temuan empiris di lapangan, maka penulis mendapat persepektif tentang proses dan dampak transformasi sosial ekonomi yang terjadi di komunitas Desa Blimbingsari. M isalnya dari segi transformasi sosial, adanya awig-awig desa adat Kristen (W india, 2008; W iana, 2007; Suartika, 2005 Setia, 2002; Purwita, 1984; M ajelis Pembina Lembaga Adat Dati I Bali1989/1990, W idnyana, 1999; Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Dep. Agama Prop. Bali 1977/1978) yang tadinya belum ada menjadi ada. Dari sisi ekonomi, misalnya yang tadinya tidak ada bisnis atau usaha-usaha kecil menjadi ada entrepreneur (Saputra, 2010). dan banyak lagi yang lain. Lebih detail penulis akan menjelaskan di bawah ini, sehingga lebih mudah dipahami.

Transformasi Desa Blimbingsari

sebagai transformasi sosial dan ekonomi (Geoffrey, 2006; Georgios et al. 2004; Bycio et al., 1995; Bass B.M . dan Avolio, B.J., 1993; Rahardjo, 1984). M emang dalam kasus Desa Blimbingsari lebih menonjol transformasi ekonomi, namun hal ini tidak bisa dilepaskan dari transformasi sosial. Istilah transformasi ekonomi pernah populer ketika Chenery (2007) memperkenalkan bukunya tentang transformasi struktural, yang pada intinya adalah terjadi pergseran aktivitas ekonomi dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Asumsinya adalah setiap daerah dalam jangka panjang akan mengandalkan sektor manufaktur karena sektor ini lebih menjanjikan dari sisi pertumbuhan ekonomi daripada sektor pertanian yang mempunyai nilai tukar yang lebih rendah. Oleh karena itu wilayah mana pun menurut teori ini akan secara otomatis menggeser struktur ekonominya dari basis pertanian ke industri yang lebih menguntungkan.

Teori Chenery ternyata ada kelemahan karena tidak pernah ada suatu daerah yang melakukan transformasi dengan meninggalkan secara total aktivitas ekonomi sebelumnya. Pengalaman selama ini suatu daerah tetap mempertahankan berbagai aktivitas ekonomi yang ada, namun hanya menggeser tekanan pada aktivitas tertentu tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi sebelumnya. Berdasarkan realitas tersebut para ekonom kemudian memunculkan konsep baru yaitu “penyesuaian struktural” (structural adjustment) (David Reed, 2013. David E. Sahn, Paul A. Dorosh, Stephen D. Younger. 1999). Dari perspektif ekonomi kasus perubahan di Blimbingsari lebih tepat disebut sebagai penyesuaian struktural, karena ketika desa ini bergeser ke sektor pariwisata, pertanian dan peternakan menjadi penopang.

Dari Transformasi Sosial ke Transformasi Ekonomi

agama lain adalah tindakan pengkhianatan terhadap kehidupan sosial dan budaya di Bali (M ichel, 2006; W ijaya, 2003; Oka, 1999). Kasus yang terjadi di Blimbingsari adalah bentuk konflik agama yang umum terjadi dari masa lalu sampai sekarang. ketegangan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Irlandia hingga sekarang (W oolcock dan Narayan, 2000; Suseno, 2001; Budiman Arief dalam Aziz, M aula & Dharwis (Ed), 1993), konflik di Serbia sebagai akibat hancurnya negara Yugoslavia (Leonardo, Ana, Chang. 2000; Jazim, Abadi, 2001), dan di tanah air konlik Ambon yang sempat meresahkan bangsa ini (Pariela, 2008; Soumokil, 2011).

Namun dalam setiap peristiwa yang meresahkan selalu ada sisi positif yang bisa mengubah arah perjalanan hidup suatu masyarakat. Berawal dari ditutupnya tanah pekuburan bagi orang Bali-Kristen, munculah ide untuk berpindah ke tempat lain. M asa masa ini dapat disebut sebagai persimpangan kritis (critical juncture) (Acemoglu & Robinson, 2012:110) yang menjadi pemicu kuat masyarakat Bali-Kristen menerima tawaran Pemerintah Kolonial untuk pindah ke Blimbingsari. M engubur orang mati adalah prosesi yang harus dilakukan oleh orang Kristen, sehingga ketika larangan itu datang maka orang Bali Kristen pada waktu itu memilih menerabas hutan supaya ada jaminan penguburan untuk keluarga mereka. Peristiwa konflik tanah kubur kelihatan sederhana tapi ini sangat penting bagi masyarakat Bali-Kristen karena ini bagian dari tradisi Tri Hita Karana, yang merupakan identitas kebalian mereka walaupun sudah meninggalkan agama Hindu dan memeluk agama baru (Gunawan, 2012).

oleh Geertz, (1980), digambarkan sebagai kemiskinan bersama (shared poverty). Keputusan generasi pertama untuk pindah membawa masa depan yang lebih baik pada generasi berikutnya. Paling tidak generasi ketiga yang sekarang menikmati jerih payah kakek mereka yang datang menjelang tahun 1940-an.

Pengorbanan oleh generasi pertama berjerih payah untuk generasi berikutnya dapat dilihat sebagai insting reproduksi setiap makluk hidup yang bekerja keras untuk kelangsungan generasi berikutnya ( Skolfield, 2009; Khasanah, 2004; Sinamo, 2003; Tasmara, 2002; Soesastro, 1991). Sebagai komunitas baru masyarakat Bali-Kristen tidak terlepas dari insting sosial tersebut, mereka ingin memperkenalkan identitas baru Bali-Kristen di Pulau Bali. Untuk itu mereka harus berkorban demi identitas tersebut. Identitas adalah penanda tentang existensi kelompok masyarakat tertentu, dan biasanya sangat berkaitan erat dengan budaya baik asli maupun adopsi (Afthonul, 2012; Atmadja, 2010; W idya. 2009; Castells, 2002).

Proses Transformasi Desa Blimbingsari

Komunitas Desa Blimbingsari secara tidak sadar telah memulai sebuah proses revolusi hijau, dimana para pionir desa yang mulai membangun desa pada awalnya yaitu tahun 1939, yang mulai merintis dari pembukaan lahan dan membangun pemukiman secara sederhana. Pada tahap berikutnya dengan etos kerja yang tinggi kelompok masyarakat Desa Blimbingsari ini maju ke tahap memproduksi komoditas, proses menghasilkan barang. Seiring dengan berjalannya waktu warga masyarakat telah menjalankan proses Revolusi Hijau yang secara sistematis mengelola sumber daya hutan menjadi andalan mereka ke arah pemanfaatan hutan. Dan mulailah mereka mengelola lahan pertanian, perkebunan dan pengembangan sektor peternakkan. Bertani, berbudidaya, berternak sebagai ritual kehidupan untuk berkreasi dan berkarya sebagai nilai etos kerja yang pada akhirnya menjadi modal sosial bagi pengembangan kewirausahaan di Desa Blimbingsari (Sudaryono, 2002; Cox, et.al. 1999; Solow, 1999; Dasgupta & Serageldin, 1999; Fukuyama, 1995).

Apa yang dilakukan kelompok masyarakat Desa Blimbingsari yang membangun desa yang dimulai tahun 1939 sebenarnya merupakan penerapan dari kearifan lokal (W ibowo, 2013; M artiningsih, 2011) yang diperolehnya secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya etnik Bali yang telah melakukan pemanfaatan sumber daya hutan sebagai modal hidup untuk berkembang dengan menggunakan pendekatan ekologis (Soemarwoto, 2000). W alaupun pada jaman itu masih dikuasai oleh kolonialisme, dimana kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai petani sangat dibatasi, namun dengan semangat iman yang dimilikinya kelompok masyarakat Desa Blimbingsari pada waktu itu mampu melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Vandana Shiva (2001:130), ahli fisika, filsuf dan feminis, menunjukkan bahwa pada tingkat bumi, keanekaragaman menyiratkan koeksistensi dan saling ketergantungan antara pohon, tanaman pertanian, manusia dan ternak, yang memelihara siklus kesuburan melalui aliran biomassa.

penebangan, penanaman kembali, sampai masuk ke siklus perkebunan melalui pembenihan, penanaman, pemanenan (Zoer’aini, 1992), secara tidak langsung adalah upaya pemeliharaan dan pembaruan ekosistem, tetapi lebih dari itu, mempertahankan pembaruan kehidupan, yakni kemandirian masyarakat petani. Setiap musim tanam, sebagian dari benih yang dipanen musim sebelumnya ditanam kembali oleh petani. Dan kesuburan lahannya diperkaya dengan pemasukan pupuk kandang, daun-daunan, sisa panen – segalanya didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian ada lingkaran yang lengkap, ada siklus regenerasi yang berkelanjutan. Sumber daya alam dilestarikan bagi generasi berikutnya sementara kemandirian masyarakat lokal diseleraskan. Ditunjang oleh sikap mental, iman spiritual sebagai modal sosial akhirnya diperoleh kemajuan yang luar biasa, dari desa yang tak berpengharapan bertransformasi sebagai desa makmur.

H asil Transformasi

Temuan di lapangan telah digambarkan dalam bab 6 dan 7 di atas, bahwa ada hasil yang terjadi dengan adanya transformasi sosial ekonomi tersebut. Tentang hasil transformasi adalah sangat jelas digambarkan bahwa ada semangat yang disampaikan oleh para motivator sehingga warga bergerak dengan desiplin untuk membuka usaha-usaha baru menjadi wirausaha yang kreatif dan pada akhirnya menjadi industri kreatif dengan berkolaborasi antara aktor tersebut dan warga masyarakatnya.

perubahan-perubahan yang terjadi secara kasat mata dari segi budaya, sejarah, infrastruktur dan lain-lain.

Seperti sudah disampaikan dalam bab sebelumnya (khususnya bab 3 dan 7 di atas) dimana ada banyak warga memiliki usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, generasi penerus agar Blimbingsari ini menjadi lebih maju dan lebih sejahtera dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Adapaun usaha tersebut sebagai berikut: ternak sapi, babi, ayam, lele, dagang kelontong, warung makan, penjual batako, pohon sengon, penjual buah kelapa, air isi ulang dan pedagang keliling, villa (guest house) dan banyak lagi yang lain.

Terlebih lagi yang digambarkan dan dijelaskan pada bab 6 dan 7 bahwa dampak transformasi mengakibatkan pembangunan desa menjadi lebih maju adalah dengan Blimbingsari menjadi Desa W isata. Dengan desa wisata, Blimbingsari dapat atau bisa mendatangkan lebih banyak pendapatan/income kepada warga Blimbingsari, yang dikelola melalui komite pariwisata yang menghasilkan bukti nyata berbentuk kemajuan ekonomi, yang menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat desa Blimbingsari. (Sedarmayanti, 2009; Samsudin, 2006; M ark, 2002; Todaro, 2000; Grillo, and Stirrat, 1997; Emma Crewe and Elizabeth Harrison,1988). Tidak hanya itu saja pendapatan yang dimaksud juga tidak saja secara material tetapi juga non material (bagaimana warga memiliki kerinduan untuk menjadi berkat dan terang bangsa dengan membentuk banyak jejaring (Hasbullah, 2006), yang tujuannya adalah untuk membangun Blimbingsari untuk generasi penerus (Suddin, Alwi & Sudarman. 2010; Thoha, 2007; Tjokrowinoto, 2004; Suarjaya, dan Haedar, 2003).

Dengan Blimbingsari menjadi Desa W isata, usaha wisatapun di buat lebih menarik, sehingga penggabungan wisata alam, wisata rohani dengan usaha- usaha warga bisa dilihat oleh pengunjung sebagai suatu kesaksian hidup orang Bali-Kristen di Bali.

oleh berbagai perubahan yang prosesnya terkadang membawa gesekan atau konflik sosial tetapi juga harmonis. Dari tahun 1939, Desa Blimbingsari ini mengalami transformasi, mulai dari migrasi, membuka barak, membuka lahan pertanian, bertani sampai menjadi desa wisata yang saat ini telah banyak yang mengenal desa ini dan menjadi kunjungan banyak wisatawan baik dari manacanegara maupun nusantara sebagai objek wisata. Dari proses transformasi ini ada pertentangan dan konflik di satu sisi, dan kehidupan yang damai serta harmonis di sisi lain yang sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

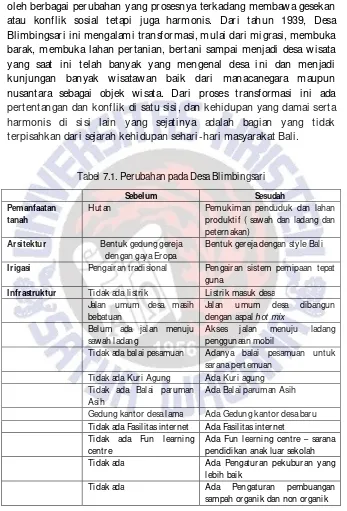

Tabel 7.1. Perubahan pada Desa Blimbingsari

Sebelum Sesudah

I rigasi Pengairan tradisional Pengairan sistem pemipaan tepat

guna

Infrastruktur Tidak ada listrik Listrik masuk desa

Jalan umum desa masih

Tidak ada balai pesamuan Adanya balai pesamuan untuk sarana pertemuan

Tidak ada Kuri Agung Ada Kuri agung Tidak ada Balai paruman

Asih

Ada Balai paruman Asih

Gedung kantor desa lama Ada Gedung kantor desa baru Tidak ada Fasilitas internet Ada Fasilitas internet Tidak ada Fun learning

centre

Ada Fun learning centre – sarana pendidikan anak luar sekolah Tidak ada Ada Pengaturan pekuburan yang

lebih baik

Sebelum Sesudah

Kelembagaan Tidak ada awig-awig desa

adat

Dibentuknya awig-awig desa adat Kristen

Ekonomi Kreatif Tidak ada desa wisata Ada Desa wisata

Tidak ada Pemandu wisata Ada Pemandu wisata/guide Tidak ada Guest house/villa Ada Guest house/villa

Budaya Tidak ada Gamelan dan

Sosial Cara pandang agraris Cara pandang entrepreneural

Ekonomi Peternakan hanya konsumsi

sendiri -

Peternakan untuk penopang kehidupan – peternakan ayam, peternakan lele, peternakan babi. Peternakan sapi,

Sedikit ada pedagang kelontong

Banyak pedagang kelontong, warung makan

Tidak ada penjual batako Ada penjual batako Tidak ada Penanaman

Sengon

Penanaman investasi pohon sengon,

Tidak ada Ada penjual buah kelapa ke jawa Tidak ada Ada air isi ulang dan pedagang

keliling menggunakan sepeda motor

Tidak ada Pengolahan produk turunan kelapa

Ada Pengolahan produk turunan kelapa

Lingkungan Tidak ada Pengaturan

plastik dan kebun desa

Ada pengaturan plastik dan kebun desa

Sumber: Wawancara dengan Pdt. Ketut Suyaga Ayub, John Rony, dan Murtiyasa, Blimbingsari 2010.

kebutuhan hidup sehari-hari, pertanian, peternakan, perkebunan dan penunjang desa wisata. Tidak hanya itu saja, bahkan sampai Desa tetangga lainnya,Desa Nusasari, Pangkungtanah, dan M elaya (wawancara dengan Kepala Desa Nusasari (2010), membeli air dari Desa Blimbingsari, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial antar desa itu sendiri dan saling terkait.

Infrastruktur, ambil contoh sebelum adanya transformasi belum ada jalan-jalan ke sawah-ladang. M aka setelah ada perubahan, sangat mendukung bagi warga desa untuk meningkatkan produktivitas produknya dan waktu yang dibutuhkan ke ladang-sawah semakin efisien. Kelembagaan, yang tadinya belum diatur adat suka-duka desa, karena belum terbentuk pengurus bendesa adat yang jelas, namun sesudah ada perubahan ada lembaga adat desa yang mengatur suka-duka desa adat Desa Blimbingsari. Budaya, ambil contoh yang sebelumnya tidak ada gambelan dan jegog, namun sesudah perubahan ada gambelan dan jegog yang berfungsi untuk mempertahan budaya Bali, dimana dapat menciptakan tari kreasi yang bernuansa Kristen, sekaligus bisa memperkuat tali persaudaraan di antara warga, dan meningkatkan penghasilan karena digunakan sebagai alat pertunjukkan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Blimbingsari.

Cara pandang warga sebagai cara pikir sosial agraris yang berubah sekarang menjadi cara pandang pariwisata. Contoh ini menunjukkan bahwa dari sisi masyarakat ada perubahan pada cara pandang atau berpikir dari agraris menjadi cara pandang entreprneur.

Ekonomi Kreatif dan Desa W isata

Kreatifitas merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, menciptakan “pasar”nya sendiri, dan berhasil memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu prasyarat untuk mengembangkan ekonomi kreatif, adalah diperlukannya sumber daya manusia (SDM ) yang berkualitas dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi (M oelyono, 2010; Zumar, 2008, dan W icaksono, 2008). M asyarakat Desa Blimbingsari memiliki hal ini untuk memajukan desanya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan selanjutnya pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif.

Kemajuan Pulau Bali sebagai destinasi wisata yang kuat dan terkemuka, mendorong Desa Blimbingsari dengan segenap masyarakatnya secara bersama mengembangkan kewirausahaan yang efektif yang didorong oleh modal sosial yang telah terbangunkan, sehingga pada akhirnya bermuara pada pembentukan ruang-ruang kreatif (Kasmir, 2006; Saputra, 2010) yang mengarah pada desa kreatif (creative village) yang berbasis pada penciptaan suasana yang kondusif bagi komunitas sehingga dapat mengakomodasi kreativitas.

zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata. Desa Blimbingsari telah dan terus melakukan ini dengan modal sosial dan etos kerja yang tinggi dengan didukung oleh semangat kewirausahaan (Kasmir, 2011;M ulyadi, 2010; Sony, 2010; Heru, 2009; Chandra, W .W ; Hendro. 2006; Thomas & Norman, 2004; Lubis, 2002; Lang And Hornburg, 1998).

Bila kita memperhatikan dengan seksama, pengembangan pariwisata di Pulau Bali bermuatan pariwisata budaya, atau singkatnya pembangunan kepariwisataan (Artadi, 2004; Ardika, 2003; Erawan, 1994), maka Satrio (1999) menyatakan: “Pembangunan kepariwisataan yang bermodal dasar kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata agar menjadi andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan lain yang terkait, sehingga mampu meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta meningkatkan penerimaan devisa melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang ada di daerah. Daya tarik Bali, sebagai daerah wisata tidak terpisahkan dalam konsep pengembangan pariwisata budaya, melalui pemeliharaan kebudayaan daerah dan promosi yang memadai”.

dikembangkan dengan baik akan menjamin kalangsungan kehidupan pariwisata (sustainable tourism) di daerah ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka desa adat di Bali sesungguhnya sangat berperanan dalam pengembangan pariwisata budaya. Peran tersebut akan maksimal dapat dilaksanakan bila fungsi, peranan dan wewenang desa adat berjalan dengan baik. Dalam hubungannya dengan proses pembangunan (development process), banyak peneliti/sarjana melihat bahwa terjadi paradox antara nilai masyarakat Bali Indonesia bertentangan dengan proses pembangunan ekonomi, atau telah secara total berubah (transform) ke dalam nilai yang “impersonal dan komersialisasi” sebagai hasil pembangunan ini, sebagaimana disinyalir oleh Bagus, (1999); Ardika (2003), Oka, (1999).

Peran Pemimpin dalam Transformasi Ekonomi

Transformasi sosial yang kemudian berdampak pada penyesuaian struktural di Desa Blimbingsari tidak terlepas dari peran kepemimpinan (David M . W alker ,M orse et al. 2007). Ada 3 fase kepemimpinan yaitu fase pertama antara 1939-1977, fase kedua, tahun 1978-1998, dan fase ketiga, tahun 1999 sampai sekarang. M asing masing fase ini mempunyai pemimpin dengan gaya tersendiri sesuai dengan tuntutan kondisi yang mereka hadapi pada waktu itu.

mengkristal-kan menjadi semangat baru kelompok masyarakat Desa Blimbingsari (Subiyanto, 2007). Tahun 1940 kelompok transmigran kedua ber-gabung dengan kelompok yang pertama. Dengan arahan dan bimbingan dari Pendeta I M ade Tjadug dan I M ade Sela, kedua kelompok masyarakat ini dapat bersatu membangun desa. Peran dari kedua pendeta dan kepala desa di atas yang memeperkuat spritualitas masyarakat.

Robbins, SP (2007) mengatakan kepemimpinan yang berhasil yaitu kepemimpinan yang mampu menggerakkan setiap bagian dalam kelompok untuk bersinergi bersama menuju kesepakatan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya1. Pdt. M ade Rungu sebagai pemimpin

rohani terus ‘membakar’ semangat masyarakat agar terus berjuang dalam meraih harapan maupun mimpi mereka untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Kepemimpinan rohani yang dilakukan oleh Pdt. M ade Rungu berlangsung pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1969, bersamaan dengan kepemimpinan kepala desa I M ade Sela. Apa yang terjadi di Desa Blimbingsari dalam proses transformasi sosial ekonominya, bahwa kepemimpinan yang ada di desa ini adalah kepemimpinan rohani dengan institusi gereja dan kepemimpinan desa sebagai pihak dari institusi pemerintah. Kedua jenis kepemimpinan ini berjalan secara harmonis dan sinkron untuk bersama-sama bergandeng tangan memajukan Desa Blimbingsari. Kedua jenis kepemimpinan ini tidak saling bertentangan, namun secara mantap bergandeng-tangan dengan satu visi yaitu memajukkan Desa Blimbingsari dan meraih atau

1

Selanjutnya Robbins (2007) dari hasil pengamatannya bahwa ada lima perilaku fundamental yang memampukan seorang pemimpin mampu berbuat atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kelima perilaku fundamental ini tersedia bagi setiap orang, dalam komunitas atau situasi apapun, yang menerima tantangan kepemimpinan. Kelima Perilaku Fundamental ini menurut Robbins, SP (2007) adalah antara lain; Menantang Proses, Memberi Inspirasi Visi Bersama, Membuat Orang Lain Mau Bertindak, Menjadi Contoh/ Teladan, Membesarkan Hati. Gaya kepemimpinan mencerminkan perilaku dan sikap yang secara konsisten dimunculkan oleh seorang pemimpin, Robbins, SP (2007). Penelitian-penelitian sudah banyak memunculkan berbagai teori gaya kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang situasional yang ada di buku Leadership yang ditulis oleh Dubrin (2007) menjelaskan teori kepemimpinan untuk gaya kepemimpinan, sebagai berikut : Fiedler’s Cotingency Theory, Path-Goal Theory, The Situational Leadership Model II, The Normative Decision Model, Crisis Leadership

menaikkan taraf hidup dan memperbaiki nasib masyarakatnya kearah atau kondisi yang lebih baik.

Penanaman nilai spritual ini ada kaitan dengan upaya menggalang solidaritas antar sesama anggota kelompok. Nilai spiritual yang menjadi dasar masyarakat Desa Blimbingsari membangun desa dari kawasan yang terbelakang menjadi kawasan yang makmur hanya dapat berjalan karena ada solidaritas bersama untuk maju. Solidaritas ini dipupuk dari spiritualitas atau kepercayaan bahwa jika mereka berkerjasama maka sebagai kelompok mereka akan sama sama maju. Pada tahap ini individualitas disingkirkan demi menjaga kebersamaan sebagai komunitas. Dalam berbagai literatur keadaan ini disebut sebagai Gemeinschap (Stephen A. Cohen dalam W art dan Dicke 2008; Komter, 2005; George Frederickson dan David S.T. M atkin dalam M orse et.al., 2007; Yulk 2006; Sadler, 2003; Appleby, 1987)

Selain nilai spiritual, etos kerja adalah hasil dari kepemimpinan pada tahap ini. Etos kerja yang kuat mendorong masyarakat untuk bergiat, rajin dan bersemangat membangun desanya. Awal dari pembangunan desa yang dikerjakan adalah membangun sektor pertanian sebagai basis untuk memenuhi kebutuhan pangan dari seluruh masyarakat atau komunitas Desa Blimbingsari. Dengan peralatan yang seadanya mereka memulai hidup baru dengan kekuatan etos kerja mendorong mereka untuk membangun apa yang ada di hadapan mereka. Salah satu ciri dari etos kerja adalah kerja keras yang dilihat sebagai ibadah (W eber, 2008). Ketika kerja dipandang sebagai ibadah, maka yang terpenting di sini adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Sebagai orang Bali yang baru masuk Kristen, etos ini tampaknya ditanamkan secara kuat oleh para pemimpin pada waktu itu sehingga mereka bekerja dengan semangat yang tinggi.

teraebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam etos kerja yang kuat, bekerja keras, pantang menyerah, dan berhati hati dengan pendapatan.

Fase Kedua, adalah fase memperkuat modal sosial dan etos kerja dibawah kepemimpinan Kepala desa Yakub Yulianus dan Pdt. Nyoman Nama Suyasa. Pada masa ini ditandai dengan pengembangan tanaman pertanian dan perkebunan sebagai basis subsisten masyrakat. Subsisten tidak berarti tidak ada hasil tanaman yang dibawa ke pasar tapi yang dimaksud di sini adalah sebagian besar hasil pertanian dan perkebunan lebih banyak untuk konsumsi rumah tangga dan porsi kecil yang dijual ke pasar (Holthaus, 2008; Scott, 1976). Hal ini wajar karena lahan yang sudah dibuka sekarang harus ditanami untuk menjamin kebutuhan pokok (basic needs) demi kelangsungan komunitas ( M cGuire. 2010; Sjahrir, 1986.). Bidang pertanian digarap dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat Desa Blimbingsari dan menjadi basis untuk mencukupi kebutuhan pangan desa. Setelah terjadi penguatan sektor pertanian, para pemimpin desa Blimbingsari mulai mengarahkan masyarakat desa untuk mengembangkan sektor perkebunan melalui penanaman pohon-pohon jangka panjang yang dapat menghasilkan buah-buah yang memiliki nilai ekonomi yang baik. M ulailah desa berkembang dengan pesat, karena nilai tambah dari sektor ini menghasilkan nilai ekonomi yang membuat masyarakat Desa Blimbingsari dapat berkembang dan maju.

yang masih memberi ruang pada hirarki (John. 2010; Pariela, 2008; Lawang, 2005).

Sebagaimana halnya dengan fase pertama, kepemimpinan pada fase kedua menekankan juga pada etos kerja. Etos kerja ini sangat dibutuhkan dalam rangka perluasan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan berjalannya waktu dan dengan kreaktivitas dari para pemimpin Desa Blimbingsari, apalagi pada era kepemimpinan Kepala Desa Yakub Yulianus dan Pdt. I Nyoman Nama Suyasa, maka mulai didatangkan bibit-bibit ternak unggulan dari daerah lain, baik secara swadaya oleh masyarakat maupun atas bantuan pemerintah. M ulailah pengembangan sektor peternakan, baik ternak ayam potong maupun ayam petelur, ternak sapi, ternak babi atau ternak kambing dan domba. Dinamika komunitas Desa Blimbingsari bergulir dengan cepat dan berkembang maju.

Kemampuan membangun dan mengembangkan komunitas Desa Blimbingsari merupakan modal sosial yang kuat untuk terus bertransformasi dengan tepat dan berkesinambungan. M odal sosial ini membuat Desa Blimbingsari menjadi solid dan memiliki satu visi yang kuat untuk terus mengembangkan dan membangun desanya (Peter Szanton, 1981; Pariela,2008). Dengan demikian maka Desa Blimbingsari telah membangun ekonomi desanya sebagai suatu perekonomian yang kuat pada tiga bidang yang dikembangkan yaitu, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan.

Dengan dukungan infrastruktur dan pengembangan perekonomian desa pada tiga sektor tersebut yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan, maka Desa Blimbingsari terus mengembangkan ketiga sektor ini dengan nilai kewirausahaan yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Desa Blimbingsari. Nilai tambah (value added) yang dikembangkan dari ketiga sektor ini (pertanian, perkebunan dan perternakan) membuat kondisi kemakmuran Desa Blimbingsari terus begulir untuk maju.

Fase ketiga dibawah kepemimpinan Pdt. I Ketut Suyaga ayub dan Kepala Desa I M ade John Rony lebih menekankan pada

enterprenurship. Pada fase ini pemimpin lebih berperan sebagai motivator dan inspirator. Sesuai dengan kondisi perkembangan Pulau Bali sebagai kawasan pariwisata nasional, Desa Blimbingsari juga bergeliat untuk mengembangkan diri menjadi sebuah desa wisata. Dengan persiapan yang cukup matang dibuatlah situs-situs wisata, baik situs budaya maupun situs religious seperti monumen The promise land, M onumen Jubelium dan lain-lainnya. Keunggulan-keunggulan yang ditampikan, menjadikan Desa Blimbingsari dapat diterima oleh dunia pariwisata sebagai destinasi atau tujuan wisata yang memiliki daya tarik yang tinggi.

Di sini Desa Blimbingsari mengalami metamorfose dari desa konvensional dengan kekuatan pada tiga sektor unggulan (pertanian, perkebunan dan perternakan) bertransformasi menjadi sebuah desa wisata, yang digerakan oleh pemimpin yang transformatif yang bergerak pada dimensi ekonomi kreatif dengan mengembangkan keunggulan yang ada menjadi produk-produk kreatif di bidang pariwisata. Sekarang dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Blimbingsari dapat menikmati hasilnya yaitu desa wisata yang dapat menghidupi dan membuat mereka hidup dari kemakmuran yang ada walaupun masih terintegrasi dengan usaha pertanian, perternakan dan perkebunan.

pariwisata . Ketika masuk ke ekonomi pariwisata yang dibutuhkan di sini adalah kreativitas untuk menawarkan produk yang unik kepada wisatawan. Tentu saja pemimpin yang dibutuhkan di sini adalah orang yang tanggap dengan perubahan dan inovatif (French, W endell L et al, (ed.) 2000; Taffinder, 1995; Darcy T. dan Kleiner, B.H., 1991; Fiedler, 1967). Sebagaimana layaknya dalam dunia usaha pada umumnya, industri pariwisata mengutamakan inovasi sebagai syarat berkembang dan bertahan. Inovasi adalah proses mengubah ide–ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Oleh karena itu, pemimpin yang inovatif akan menularkan virus inovasi secara terus- menerus, juga memiliki kemampuan menyalurkan kreativitasnya kepada anggota masyarakat menjadi hasil yang berguna (Robbins, SP. (2007); Rivai, 2004; Politis, 2002) Suhardan, 2009; Peters, 1999). Inilah proses yang berkesinambungan dalam menularkan jiwa kewirausahaan dan terus memilihara dan mendorong inovasi (Robbins dan Coulter, 2010: 21).

M odel Transformasi Ekonomi Komunitas Blimbingsari

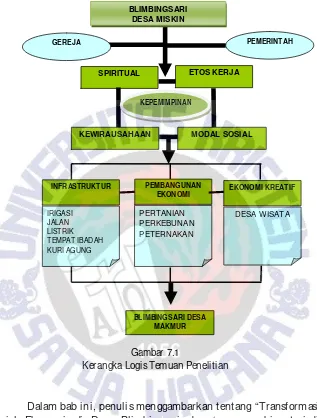

Desa Blimbingsari mengalami proses transformasi dari desa miskin dan tak berpengharapan menjadi desa yang maju dan makmur melalui proses perubahan sosial sejak tahun 1939 dengan dilatarbelakangi oleh perpindahan kelompok masyarakat yang dianggap bermasalah dari sudut pandang masyarakat luas di Bali sebagai akibat konversi agama dari Hindu ke Kristen yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menjadi cikal bakal masyarakat Desa Blimbingsari.

juga makmur. Tahun 1937 desa ini mulai ditabur, dan pada tahun 1978 mulai menuai menjadi desa yang maju di bawah kepemimpinan Yakub Yulianus. Desa Blimbingsari terdapat dua kepemimpinan dari 2 dimensi yang berbeda, yang satu pemimpin rohani dan kedua pemimpin sebagai kepala desa yang memiliki nilai spiritual yang sejalan dengan kelompok masyarakat yang ada di Desa Blimbingsari.

Transformasi sosial ekonomi yang terjadi di Desa Blimbingsari dimotori oleh peran sentral kepemimpinan yang transformatif yang digerakan oleh nilai spiritual yang dapat mengembangkan nilai etos kerja yang tinggi di kalangan masyarakat, dan menjadi suatu modal sosial yang solid di dalam komunitas desa, dan terbangkitkan nilai kewirausahaan. Ke empat nilai strategis yang ada dan dimiliki oleh masyarakat Desa Blimbingsari yang digerakkan oleh variabel kepemimpinan yang transformatif yang melakukan transformasi dari kondisi sulit mampu membangun ekonomi desa, mampu menyediakan infrastruktur dan selanjutnya berkembang dari desa konvesnsional menjadi sebuah desa wisata yang makmur.

Sebagai desa konvensional yang maju pada bidang perekonomian dengan mengembangkan sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan, dengan membangun infrastruktur desa untuk menunjang gerak pembangunan dan kehidupan di Desa Blimbingsari, ternyata desa ini terus bertransformasi dari desa konvensional menjadi desa wisata yang maju dan makmur.

Gereja sebagai institusi spiritual untuk pembinaan nilai rohani dan memupuk rasa persaudaraan juga didorong oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di tangan pemimpin yang transformatif dan memiliki nilai spiritual yang positif menjadikan Desa Blimbingsari mendapat angin segar untuk melakukan dan menjalankan pembangunan sesuai harapan dan keinginan masyarakatnya.

Gambar 7.1

Kerangka Logis Temuan Penelitian

Dalam bab ini, penulis menggambarkan tentang “Transformasi Sosial Ekonomi di Desa Blimbingsari dan ‘mengapa bisa terjadi transformasi”. Transformasi yang dimaksudkan adalah melihat transisi Desa Blimbingsari, dari awal migrasi tahun 1939, sampai dimana terjadi terobosan dengan kepemimpinan transformatif yang terjadi dari tahun 1939 dari desa ‘miskin yang tidak berpengharapan’ menjadi desa ‘makmur yang maju’ . Hal itu tidak mudah apalagi desa awalnya adalah desa yang tidak ada penduduk yang produktif dan bagaimana

PEMBANGUNAN EKONOMI

BLIMBINGSARI DESA MAKMUR

IRIGASI JALAN LISTRIK TEMPAT IBADAH KURI AGUNG

GEREJA

BLIMBINGSARI DESA MISKIN

PEMERINTAH

SPIRITUAL ETOS KERJA

MODAL SOSIAL KEWIRAUSAHAAN

INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF

PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN

memotivasi warga desa agar bangkit, memerlukan suatu seni dan manajemen tersendiri. Di bawah ini beberapa hal atau poin yang dapat diangkat menjadi suatu konsep yang penting dan perlu apalagi bagi pengembangan dan pembangunan desa di Indonesia pada umumnya dan Desa Blimbingsari pada khususnya.

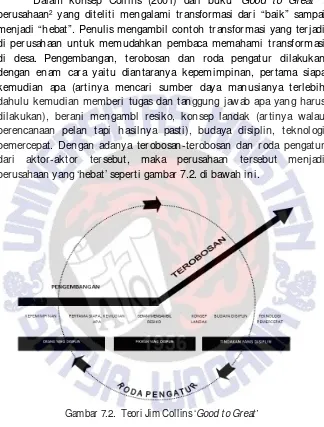

Dalam konsep Collins (2001) dari buku ‘Good to Great’ , perusahaan2 yang diteliti mengalami transformasi dari “baik” sampai

menjadi “hebat”. Penulis mengambil contoh transformasi yang terjadi di perusahaan untuk memudahkan pembaca memahami transformasi di desa. Pengembangan, terobosan dan roda pengatur dilakukan dengan enam cara yaitu diantaranya kepemimpinan, pertama siapa kemudian apa (artinya mencari sumber daya manusianya terlebih dahulu kemudian memberi tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan), berani mengambl resiko, konsep landak (artinya walau perencanaan pelan tapi hasilnya pasti), budaya disiplin, teknologi pemercepat. Dengan adanya terobosan-terobosan dan roda pengatur dari aktor-aktor tersebut, maka perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang ‘hebat’ seperti gambar 7.2. di bawah ini.

Gambar 7.2. Teori Jim Collins ‘Good to Great’

2 Memang dalam buku ini bukan desa yang menjadi objek penelitian namun

Kesimpulan

Temuan lapangan dari penelitian ini, secara keseluruhan menegaskan bagaimana Blimbingsari yang wilayahnya terletak di Kecamatan M elaya, Kabupaten Jembrana, Bali adalah masyarakat yang kehidupan sosialnya mengalami proses transformasi (perubahan) yang terjadi dengan dinamis. M asyarakat yang kehidupan sosialnya tidak lepas dari berbagai pengaruh, baik yang berasal dari ‘lingkungan eksternal’ maupun dari ‘dalam desa’ seperti yang digambarkan dalam bab 3-6. Pengaruh dari ke dua faktor tersebut telah mendorong Blimbingsari yang tadinya ‘miskin’ menjadi desa yang ‘hidup’.

Pada tulisan di bab-bab sebelumnya, telah digambarkan antara lain berbagai faktor (eksternal desa dan dalam desa), yang hal itu terjadi terutama karena adanya urbanisasi dan semakin sedikitnya usia produktif yang tinggal menetap di Blimbingsari, sehingga Desa Blimbingsari sempat menjadi desa ‘sekarat’. Di samping itu juga karena struktur sosial (nilai-nilai, dan norma-norma) mengalami perubahan termasuk di dalamnya adalah penyuratan awig-awig Desa Adat Kristen (terlampir). Tidak hanya itu saja ada juga karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill (keterampilan) yang memadai karena setelah tugas belajar mereka tidak kembali lagi ke Desa Blimbingsari.