PERSPEKTIF TEORI

Pendahuluan

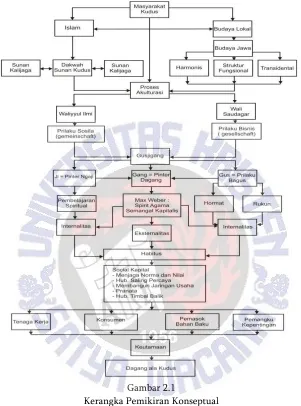

Dalam Bab II perspektif teori ini akan dibahas teori besar yaitu perspektif teori Max Weber dan Pierre Bourdieu yang menjadi rujukan dalam penulisan disertasi ini. Dimana pemikiran Max Weber mengkritisi kehidupan spirit agama untuk memobilisir kegiatan ekonomi sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga semangat prilaku kapitalisme muncul, tumbuh dan berkembang. Pengaruh ajaran agama Kristen Protestan yang dikembangkan oleh kelompok Calvinisme percaya adanya doktrin predestinasi, calling

“panggilan” pelayanan kepada Tuhan, sikap asketisme seperti bekerja keras, tidak berfoya-foya, dan hidup sederhana, serta pola perilaku yang rasionalitas (berpikir logis dan inovatif) telah mendorong serta menggerakan perilaku seseorang untuk mencari keuntungan (profit), dan keuntungan yang dapat diperbarui untuk diakumulasikan usaha lebih lanjut. Usaha-usaha kapitalistis yang rasional dilakukan secara terus-menerus akan berakibat mengubah dunia menjadi lebih cepat pertumbuhan ekonominya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

dasar pembentukan social capital yang mampu menggerakan para pelaku (actor) sehingga mampu meningkatkan kinerja aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi.

Perspektif Max Weber

Max Weber dilahirkan di Erfurt, Jerman, pada 21 April 1864. Max Weber berasal dari keluarga kelas menengah yang terpandang di kalangan politik Partai Liberal Nasional (National Liberal Party) yang dipimpin bangsawan Hanover, Bennigsen. Keluarga itu menetap di Charlottenburg, waktu itu merupakan kawasan bagian barat pinggir kota Berlin, dan keluarga pedagang linen dan produsen tekstil. Ayahnya, Max Weber, Sr., seorang ahli hukum yang cakap dan penasehat kota praja yang sangat menyukai kesenangan duniawi. Sedangkan ibu Weber, Helena Fasllenstein Weber, adalah seorang wanita Protestan terpelajar dan liberal, wanita yang berusaha menjalankan hidup prihatin (ascetic), tanpa kesenangan yang didambakan suaminya. Menurut Noorkholis (2006), perbedaan antara perilaku orang tua Weber tersebut membawa dampak besar pada orientasi intelektual dan perkembangan pribadi Weber kecil.

Pada awal perkembangan hidupnya, Weber cenderung lebih berorientasi pada gaya hidup ayahnya, sehingga ibunya sangat mengkuatirkan ketidakpedulian religius anaknya. Weber remaja semakin kurang memiliki dasar yang sama dengan ibunya dalam persoalan-persoalan serius. Tapi bukan berarti ia dekat dengan ayahnya; atmosfer duniawi kehidupan intelektual modern menjauhkannya dari pengaruh ayahnya dan dari kesolehan ibunya.

Universitas Freiburg.Weber meninggal pada tahun 1920 pada usia 56 tahun, selama hidupnya Weber banyak melakukan penelitian mengenai peranan agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi, beliau menekankan penelitiannya pada dua segi utama, yaitu agama yang mempengaruhi pandangan hidup manusia dan perubahan sosial ekonomi yang mempengaruhi agama. Namun dilihat dari semua karya-karyanya, Weber lebih mementingkan pengaruh agama dan peranannya terhadap etika ekonomi.

Di awal penelitiannya, Weber mencoba melakukan

transformasi struktural sekaligus juga melakukan lintas structural

antara bidang agama dan ekonomi. Berdasarkan data empiris statistik yang diamati menunjukkan, perkembangan perusahan-perusahaan di dunia Eropa modern, dimana banyak pimpinan-pimpinan perusahaan dan para pemilik modal, maupun mereka yang tergolong sebagai buruh terampil (ahli) tingkat tinggi, terlebih lagi karyawan-karyawan perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknis dan niaga memeluk agama Kristen Protestan1. Ini menunjukkan bukanlah suatu fakta yang kebetulan (temporer) melainkan suatu fakta sejarah. Giddens (1985) mengatakan bahwa, beberapa negara Eropa sebagai pusat perkembangan kapitalis di permulaan abad keenambelas merupakan pusat yang sangat kuat unsur Protestannya2. Menurut Weber kapitalis modern timbul sebagai hasil kumulatif kekuatan sosial, politik, ekonomi dan agama atau dengan kata lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara kemajuan bidang pemikiran (immaterial) dan kemajuan dalam bidang material. Weber menempatkan pengaruh agama (khususnya agama Kristen Protestan) sebagai faktor yang determinan. Agama merupakan faktor yang berpengaruh dan berdiri sendiri. Menurut Tuner (1984), inilah yang membedakan antara Weber dengan Marx yang menempatkan agama pada posisi nomor dua dan dependen3.

ekonomi. Kondisi psikologis dari setiap perilaku kegiatan ekonomi berakar kuat dari pada tradisi atau doktrin-doktrin agamis (khususnya agama Kristen Protestan). Secara literasi, ranah agama dan ekonomi sangatlah bertolak belakang, dimana agama berada dalam ranah ukhrawi sementara ekonomi dalam ranah duniawi. Masalah agama tidaklah selalu dihubungkan dengan aspek teologis yaitu pemikiran transendental yang menempatkan dogma keagamaan maupun Tuhan sebagai kebenaran sejati. Akan tetapi, agama juga perlu dihubungkan dengan aspek sosiologi yaitu memandang agama diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia sebagai bagian subsistem dan pranata dari sistem sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, konteks agama dalam pandangan sosiologis ingin melihat bagaimana ajaran kebenaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan diwujudkan dalam norma, nilai dan etika perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Dwi Suyono (2005) menyatakan bahwa, ajaran mengenai norma, nilai, dan etika adalah bentuk dari religiusitas dan kristalisasi ajaran agama tersebut4.

Dalam ranah ekonomi, manusia cenderung bersaing dalam mencapai kesejahteraan di arena privat sehingga manusia sebagai aktor ekonomi sering digambarkan sebagai serigala sesama (homo homini lupus) dimana perilaku ekonomi selalu terjadi mengejar kegiatan ekonomi dan mengejar keuntungan, memperlihatkan sikap acuh tak acuh dan mengabaikan kehidupan agama, bahkan kadang-kadang sampai melupakan serta memusuhi agamanya, karena kegiatan ekonomi lebih mengutamakan pemenuhan material. Namun kenyataan dalam agama Kristen Protestan tidak ada fenomena seperti itu dan tidak nampak dan tidak ditemukan dalam agama Kristen Protestan. Bahkan sebaliknya muncul dari agama Kristen Protestan suatu desakan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh gairah dan antusias.

mengarahkan pikiran (mind) dalam tercapainya tujuan hidup. Pengaruh-pengaruh tersebut, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan kecenderungan, rangsangan dan dorongan-dorongan tertentu. Hal ini tidak mengherankan, apabila kemudian Green (1959) menyatakan bahwa sejarah munculnya semangat kapitalisme adalah berjalan bergandengan dengan sejarah gereja dan sistem-sistem keagamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semangat kapitalis modern secara khas ditandai oleh suatu kombinasi unik dari kegairahan kepada usaha untuk memperoleh kekayaan dengan melakukan kegiatan ekonomi di satu pihak, disertai ketaatan yang berakar pada suatu kepercayaan di pihak lain.

Tahun 1904, Weber menulis esai-esai tentang problem sosial dan ekonomi EstatesJunker, objektivitas dalam ilmu sosial, dan bagian pertama Protestant Ethic and the Spirit of Capitalisme. Sekembali ke Jerman, Max Weber merampungkan bagian kedua The Protestant Ethic, yang dalam sepucuk surat kepada Rickert ia sebut ”Asketisisme Protestan” sebagai fondasi peradaban kerja sebagai panggilan jiwa modern-semacam konstruksi spiritual ekonomi modern (Noorkholish, 2009).

Pemikiran Weber dalam “The Protestant Ethic andthe Spirit of Capitalism” merupakan langkah pertamanya untuk memasuki bidang

dan bersembunyi di balik jubah Paus dan menuntut penghapusan kuasa Paus atas Jerman. Kekuasaan Paus yang terlalu absolut sudah mengarah kepada aspek duniawi dimana Paus berhak menentukan siapa yang masuk surga dan neraka, menentukan besaran pajak, maupun menentukan aturan negara lainnya. Maka reformasi digerakkan oleh Calvin, supaya kaum gerejawi kembali kepada ajaran yang murni bukan lagi terjemahan yang kadang-kadang disusupi kepentingan politis, serta upaya membersihkan aturan agama yang dinilai menyimpang dan menempatkan gereja kembali lagi pada urusan yang berhubungan dengan akherat (akrawi).

Dampak yang ditimbulkan reformasi ajaran-ajaran gerejawi cukup besar mempengaruhi kinerja ekonomi moderen, yaitu komponen-komponen kapitalisme rasional diperkuat oleh semangat etika yang ada dalam agama Kristen Protestan khususnya dalam aliran

Calvinisme terutama sekte Puritanisme. Doktrin Calvinisme yang terkenal adalah tentang kelahiran manusia di bumi dan takdir Tuhan atas manusia yang “terpilih”6. Calvin mengatakan bahwa pada dasarnya ketika manusia dilahirkan di bumi, manusia itu telah dilahirkan dan ditakdirkan untuk masuk surga sebagai orang yang dipilih Tuhan atau masuk neraka. Menurut Calvin, Tuhan sudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebajikan yang diperbuatnya apabila orang itu baik atau buruk perbuatannya di dunia. Selanjutnya, ajaran

Dengan demikian, bagi penganut Calvin, kerja dilihat sebagai suatu panggilan untuk melayani kehidupan masyarakat. Kerja tidak sekedar pemenuhan kebutuhan tetapi sebagai tugas suci. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang terpilih, manusia harus mendapat panggilan (calling). Konsep the calling atau “panggilan7” menurut Weber berarti ajaran bahwa kewajiban moral yang paling tinggi dari seseorang manusia adalah untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan Tuhan, maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam melaksanakan hanya dapat diukur oleh tingkat kemakmuran mereka. Tingkat kemakmuran ini juga menun-jukkan apakah mereka diberkati oleh Tuhan dan apakah mereka akan dipilih untuk lepas dari siksaan (neraka). Dengan kata lain, ketaatan transendental penganut Protestan dapat diukur dari gairah dan etos kerja yang dimilikinya8. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin tebal keimanannya kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya semakin sedikit harta yang dimiliki, maka dapat ditegaskan bahwa keimanannya kepada Tuhan juga rendah. Logika inilah yang mendo-rong semangat kapitalisme sebagai etika yang dimiliki Protestanisme.

Etika Protestan inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran dan perkembangan sistem kapitalisme. Weber (1958) mengedepankan kapitalisme sebagai upaya manusia untuk mendapatkan kentungan dalam melakukan kegiatan usaha yang dikelola secara pribadi dan kapitalis harus mengandung aspek rasionalisasi, atau setidak-tidaknya identik dengan suatu watak rasional. Kapitalisme secara pasti identik dengan pencarian keuntungan (profit), dan keuntungan yang dapat diperbarui untuk selamanya, dengan usaha-usaha kapitalis yang rasional dan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena memang demikian seharusnya; dalam suatu tatanan masyarakat kapitalistis secara keseluruhan, suatu usaha kapitalistis individual yang tidak memanfaatkan kesempatan yang ada mengambil keuntungan pasti akan mengalami malapetaka, yaitu kehancuran.

kerja. Semangat kapitalis mencoba mengatur dunia ekonomi ke dalam suatu sikap mencari keuntungan secara rasional dan sistematis, seperti perusahaan yang telah mengalami reorganisasi produksi secara rasional, yang diarahkan bagi efisiensi produksi sebanyak mungkin adalah bukan karena pemasukan modal. Weber (2003) mengemukakan suatu tindakan ekonomi kapitalistis sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada harapan-harapan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan segala kesempatan untuk transaksi, yaitu “secara formal” kesempatan memperoleh keuntungan secara damai dan berorientasi pada perolehan keuntungan melalui pertukaran. Samuelson (1964) menekankan, lebih penting dari itu karena disebabkan masuknya suatu “semangat baru” dari jiwa usaha, yaitu semangat kapitalis.9

Doktrin Calvinisme dan Semangat Kapitalisme

”The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism” menunjukkan adanya keterkaitan antara doktrin agama dengan semangat kapilatisme. Etika Protestan tumbuh subur di daratan Eropa yang dikembangkan oleh seseorang yang bernama Calvin. Calvinisme sebagai gerakan reformasi di bidang keagamaan tidak bisa terlepas dari bidang lain, baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam perkem-bangannya, Calivinisme senantiasa bergesekan dengan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan merupakan persoalan-persoalan yang unik, kompleks dan dilematis.

mencari kepastian keselamatan, orang Calvinis berhadapan dengan dirinya sendiri. Hanya saja dengan keyakinan penuh sebagai “terpilih” dan “melakukan aktivitas duniawi secara intens” mereka merasakan anugerah Tuhan yang akan mengantarkan keselamatannya. Kombinasi tentang keyakinan, antara kemutlakan norma-norma yang sah dengan determinisme yang mutlak serta transendensi Tuhan telah menjadi karakter khas dari gerakan asketik Calvinis.

Weber (1958) menjelaskan bahwa, Calvinisme telah menyumbangkan sesuatu yang positif dalam mengembangkan asketik,

yaitu tentang perlunya pembuktian kepercayaan seseorang dalam aktivitas duniawi. Dengan kenyataan yang terlihat dalam perilaku orang-orang Calivinis, dapat dikatakan doktrin mereka tentang anugerah secara psikologis telah mendukung sikap sistemik untuk melakukan rasionalisasi kehidupan secara metodik. Pandangan

asketisme duniawi Protestan sangat menentang kesenangan yang bersifat spontan, menentang pemakaian kekayaan yang bersifat irrasional serta menentang sikap tidak jujur dan tamak untuk mendapatkan kekayaan karena sikap demikian dianggap telah keluar dari panggilan Tuhan. Weber (1958) mengatakan, mereka bersandar kepada dasar-dasar ekonomi yang tidak sehat, lebih mementingkan hidup bermewah-mewah daripada hidup sederhana.

Pengikut Calvinis dalam menghadapi panggilannya di dunia memperlihatkan sikap hidup yang optimis, positif dan aktif. Sifat-sifat yang dikutip Weber (Sudrajat,1994) sebagai ciri–ciri orang Protestan yaitu tanggung jawab langsung kepada Tuhan, kejujuran dalam perbuatan, kerja keras, sifat hemat, pembagian waktu secara metodik dalam kehidupan sehari-hari, kalkulasi perdagangan yang rasional.

itu dilakukan dengan cara mengagungkan Tuhan secara nyata dan melakukan aktivitas duniawi secara baik.

Karya orang–orang Kristen dalam suatu panggilan (Beruf,Calling) di samping menunjukkan adanya anugerah Tuhan, juga sebagai sarana yang paling baik untuk meyakinkan proses kelahiran kembali sekaligus sebagai benih bagi perluasan sikap yang disebut Max Weber (1958) dengan sebutan “Semangat Kapitalisme”. Semangat kapitalisme ditandai secara khusus oleh suatu kombinasi yang khas dari ketaatan kepada usaha untuk memperoleh kekayaan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang halal, sehingga berusaha menghindari pemanfaatan penghasilan untuk kenikmatan pribadi semata-mata. Hal ini sebagai dasar dalam suatu kepercayaan atas penyelesaian secara efisien sebagai suatu kewajiban dan kebajikan.

Salah satu unsur yang sangat mendasar dari “Semangat

Hubungan Antara Agama dan Rasionalitas

Di dunia ini ada lima agama10 besar (Konfusius, Hindu, Budha, Kristen dan Islam) merupakan sistem pengaturan hidup yang ditetapkan secara religius yang berhasil menghimpun sejumlah besar pengikutnya yang secara signifikasi historis dan otonomnya bagi perkembangan etika ekonomi.

Istilah “etika ekonomi” dalam Max Weber-Sosiologi terjemahan Noorkholish (2009), menunjuk pada dorongan praktis bagi tindakan yang didasarkan pada konteks psikologis dan pragmatis agama. Bahkan dalam bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang sama secara ekternal, boleh jadi sesuai dengan etika-etika ekonomi yang sangat berlainan dan, menurut karakter unik etika ekonomi mereka yang dapat membuahkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada mentalitas kapitalisme, cara produksi kapitalis dan kerangka sosio-ekonomi kapitalis.11 Pada pokoknya ke semuanya itu merupakan tiga segi dari satu gejala yang sama, yaitu usaha yang merujuk kepada peningkatan produksi dan peningkatan intensitas modal dari sektor penghasilan komoditi termasuk modal manusia sebagai tenaga kerja.

Usaha-usaha manusia untuk menafsirkan kehendak Tuhan (termasuk kitab suci) dalam perkembangan jaman menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Dalam agama Kristen, serta berbagai agama di dunia adanya perbedaan-perbedaan penafsiran kehendak Tuhan telah mendorong gerakan-gerakan yang pada awalnya hanya seputar persoaalan-persoalan yang bersifat konsepsional dan masih mengikuti tradisi-tradisi ritual agamanya secara umum, sehingga muncul pandangan para ahli untuk mengkaji, salah satunya adalah Weber (1905) dengan “The Protestant Ethic and The Spirit of

Capitalism” ia mengungkapkan bahwa moral Protestan sebagai suatu pencarian keuntungan atau kekayaan yang sangat keras berjuang dan tidak terbatas lewat industrialisasi telah memunculkan pola perilaku rasional.

adalah sistem yang menggunakan perhitungan akuntansi, yaitu sistem perhitungan pengeluaran dan pemasukan dengan sistem perhitungan berdasarkan tata pembukuan modern. Kapitalis yang rasional memiliki beberapa komponen. Pertama, sistem perhitungn pengeluaran dan pemasukan berdasarkan pembukuan modern. Kedua, tenaga kerja yang bebas dan bisa berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Ketiga, adanya pengakuan hak milik pribadi. Keempat, pasar perdagangan tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak rasional.

Kelima, adanya hukum yang mengikat anggota masyarakat serta teknologi. Jadi kemampuan pemusatan mental serta perasaan yang esensial tentang kewajiban untuk melakukan kerja tertentu, sering dikombinasikan dengan suatu pendekatan ekonomi yang sangat teliti, yang menghitung-hitung kemungkinan besarnya pendapatan dan kontrol pribadi yang sangat mengagumkan.

Rasionalitas sebagai penghubung agama dan ekonomi kemudian mengajak manusia untuk berinovasi dan berpikir logis dalam mengambil suatu tindakan logis seperti menekankan penggunaan alat-alat berteknologi untuk mencapai tujuannya. Dalam proses rasionalisasi dari cita-cita kapitalisme, maka agama yang memiliki ajaran teratur dan tersusun rapi berusaha untuk melembagakan sistem kepercayaan, juga sistem nilai lain termasuk ekonomi untuk memberikan rasa puas dan aman kepada pemeluknya. Agama sebagai penjelasan rasional dan sekaligus mengatur nilai-nilai serta kepercayaan teologis. Di antara bangunan kepercayaan inilah dibangun pemikiran-pemikiran rasional, namun pemikiran rasional tidak mampu berdiri sendiri, tidak bisa tegak sendiri, melainkan harus didampingi oleh kepercayaan.

didasarkan kepada perhitungan-perhitungan yang cermat yang disusun secara sistematis dan sederhana berdasarkan situasi ekonomi yang diharapkan. Artinya kapitalis rasional yang dikelola dengan sistem nilai rasional atau sistem nilai orang-orang yang rasional dan diusahakan dalam kegiatan ekonomi yang halal didasarkan pada nilai-nilai agama yang dianutnya.

Aspek dari proses rasionalisasi yang perlu diperhatikan adalah perkembangan “teologi rasional” yang akan mempengaruhi organisasi-organisasi keagamaan. Teologi rasional berkembang dari rasionalitas pemikiran. Perkembangan teologi rasional juga mencakup pengembangan etika rasional yang didasarkan kepada implikasi empiris pengalaman keagamaan dan tradisi. Dengan cara ini mereka masuk ke dalam batasan situasi dimana manusia bertindak. Talcon Parson (1959), menjelaskan konsepsi mereka tentang tujuan yang tepat dan sarana untuk mencapainya menjadi terikat pada sifat-sifat praktis terhadap kehidupan sehari-hari.

Etika Protestan (Weber, 1905) menunjukkan, teologi rasional telah menjadi kelengkapan orientasi yang lebih dalam sehingga mempengaruhi tindakan dan perilaku individu dan masyarakat. Weber melihat perkembangan Protestanisme yang cenderung ke arah

asketisme yang mempunyai kesan dan pesan yang menentukan untuk menghilangkan magis dan mitos dari pandangan keagamaan dan memusatkan perhatian pada kemampuan bertindak dan perilaku manusia. Calvinis menunjukkan sikap anti magis, hilangnya sistem perantara yang memediasi hubungan Calvinis dengan Tuhan dan memilih kalkulasi rasional dalam hidup. Weber (1958) menegaskan bahwa, “pada prinsipnya, seseorang dapat menguasai segala sesuatu melalui kalkulasi rasional.”

itu semua sebagai buah dari suatu pekerjaannya dalam suatu panggilan merupakan tanda rahmat dari Allah. Dan bahkan yang lebih penting lagi adalah penafsiran keagamaan dari karya sistematis, terus-menerus dalam suatu panggilan duniawi sebagai suatu sarana paling tinggi kepada askese. Pada waktu yang sama merupakan bukti yang paling pasti dan paling dapat dibuktikan akan adanya kelahiran kembali dan iman yang murni, pasti merupakan pengungkit yang dipakai paling kuat bagi ekspansi sikap semacam itu menuju kehidupan, ini yang disebut sebagai semangat kapitalisme.

Ritzer (2012) menjelaskan bahwa, rasionalisasi dunia adalah proses penghapusan segala hal yang magis atau supranatural, sehingga dunia ini tidak lagi terpana, terpukau oleh seluruh sifat magis, karisma dan kekudusan, tetapi telah dipenuhi kekuatan-kekuatan yang bisa diubah, dipakai dan dipergunakan. Hanya agama yang memiliki nabi-nabi besar pembaharu dan rasionalis yang berhasil meng-hancurkan kekuatan magis dan membentuk penyelenggaraan kehidupan yang rasional. Para nabi itu telah membebaskan dunia dari magis dan dengan berbuat demikian telah menciptakan dasar bagi ilmu dan teknologi modern. Kapitalis yang rasional, menurut Weber adalah kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang dapat menggerakkan dengan cepat perkembangan kapitalisme (daratan Eropa dan Amerika), tetapi ada pula masyarakat suatu wilayah yang perkembangan kapitalismenya yang rasional sangat lambat seperti Cina dan India.

Pemahaman

Nilai-nilai

Ekonomi

dalam

Agama

Konfusianisme

organik sebagai kekacauan rasional atau barbaritas vulgar13. Masyarakat Tiongkok memiliki akar budaya yang kuat dengan kehidupan nenek moyang mereka sejak tahun 200M.

Konfusianisme sendiri pada dasarnya mengajarkan kehar-monisan dan keselarasan dengan sekitarnya. Masyarakat konfusianisme sendiri pada dasarnya merupakan masyarakat yang hierarkis dimana peran sebuah pemimpin komunitas sangatlah kuat dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya. Konfusianisme meletakkan raja atau penguasa sebagai wakil dewa langit untuk mengatur masyarakat. Ajaran nilai-nilai etos dalam konfusianisme seperti Dao (orang-orang terpilih yang akan dipilih nenek moyang),

Ren (cara hidup manusia di dunia untuk saling berbagi dan memberi terhadap sesama), Xin (ajaran manusia bertindak secara logis), Li

(bersikap sopan santun dalam kehidupan), De (bertindak kebajikan di dunia), dan Yi (hidup layak). Bila ajaran konfusianisme dikom-perasikan dengan ajaran Calvinisme dalam kapitalis, terdapat beberapa nilai ajaran konfusius yang sama yaitu Dao sama dengan calling

mengenai orang terpilih dan Xi yang memiliki kesamaan dengan

rasionalisme. Namun meskipun ada persamaan tetapi ajaran Konfusius dengan kapitalisme-Calvinis berbeda, karena ajaran konfusianisme mengajarkan membentuk masyarakat yang harmonis, tetapi ajaran Calvin adalah membentuk masyarakat kompetitif.

kerja bagi ajaran konfusianisme sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kepada keluarga, pemimpin, dan negara dapat dilihat pada nilai-nilai Yi (hidup layak), Li (sopan santun) dan Chi‟ib (kebijaksanaan) sebagai pembentuk etos kerja15. Calhoun (2002) menjelaskan, bentuk pengabdian tersebut adalah untuk mencari kebahagiaan dan martabat setinggi-tingginya kepada keluarga, pemimpin dan negara.16 Konfusianisme tidak melarang seseorang menjadi kaya, asalkan kekayaan yang berhasil dikumpulkan didapat melalui hasil yang benar melalui etika dan moral. Panggilan atau

calling bagi Konfusianisme adalah panggilan menjaga harga diri keluarga, negara maupun pemimpin. Konfusianisme memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan etos kerja ekonomi adanya reformasi ajaran konfusianis melalui modernisasi ekonomi yang dilakukan para pemimpin dan negara. Ajaran Konfusianisme dan Taoisme yang menekankan keharmonisan dalam kehidupan digunakan sebagai landasan etik pembangunan ekonomi. Konfusianisme di Jepang menurut Morishima(1982), etos kerja dalam ajaran Konfusianisme adalah Jen (kebajikan) untuk mencapai masyarakat harmonis. Jen

(kebajikan) bersumber dari Chung (kesetiaan) dan Bsin (keyakinan) dimodifikasi menjadi perubahan ekonomi dari masyarakat melayani negara artinya kerja keras merupakan bentuk kesetiaan kepada kaisar17. Ini menunjukkan fakta yang unik dalam etos kerja Konfusianisme, dimana sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bisa berjalan seiring, sistem kapitalis yang mengedepankan kompetisi berjalan seiring dengan keharmonisan dalam masyarakat sehingga sosialisme digunakan sebagai dasar harmoni dan stabilitas ekonomi kapitalis.

Pemahaman Nilai-nilai Ekonomi dalam Agama

Hindu-Budha

yang tidak disukai dalam ajaran agama Hindu-Budha karena akan menimbulkan problem perpecahan. Keuntungan dalam ekonomi harus dibagi terhadap sesama karena akan menimbulkan perdamaian umat. Maka tidaklah mengherankan apabila kehidupan perekonomian dipengaruhi oleh ajaran dharma (budi pekerti dan moral) yang disebut

dharmanomic.

Dalam ajaran agama Hindu ada 2 macam dharma yaitu dharma yang baik “asuri sampat” dan dharma yang buruk “daivi sampat”.

Dikatomi baik-buruk mencerminkan bahwa setiap orang memiliki dharma baik yang akan senantiasa dilingkupi kebahagiaan dan dharma yang buruk akan senantiasa dilingkupi nafsu jahat duniawi. Demikian juga dalam cerita Mahabharata dan Ramayana yang menggambarkan antara perbuatan baik melawan perbuatan yang buruk, dimana dharma kebaikan akan memenangkan keburukan yaitu kejahatan akan selalu kalah dengan kebaikan. Oleh karena itu, pelaku ekonomi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan, kepimpinan yang mampu mengatasi masalah individual dan kolektif, adil dan menepati janji, serta hormat-menghormati dengan orang lain.

Di India perkembangan kapitalisme rasional terhambat perkembangannya oleh sistem kasta. Pembedaan masyarakat dalam

kasta hakekatnya adalah tradisionalistik dan antirasional. Dalam agama Hindu di India, selama doktrin karma tetap kokoh, paham-paham revolusioner atau progresivisme tidak dapat lahir.

Sedangkan konsep ajaran agama Budha, pengertian keuntungan dimaknai sebagai kepentingan pribadi (suka) dan kepentingan bersama (bita). Etos kerja ekonomi dibangun dalam ajaran Budha yang mampu membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Konsep tersebut merujuk pada pengertian bahwa sumber daya ekonomi sangat terbatas sehingga setiap orang harus bisa manahan ego keserakahan untuk bertindak berlebihan18. Maka bila dianalogikan dengan konsep calling, dalam ajaran Budha adalah kebahagiaan dalam pemahaman etos kinerja ekonomi dan kebahagiaan meliputi pemenuhan jiwa dan duniawi sehingga setiap orang bisa merasakan kesetaraan yang sepadan dengan orang lain. Ajaran Bhudisme justru masih melihat dimensi spiritual sebagai dimensi etik.

Pemahaman Nilai-nilai Ekonomi dalam Agama Islam

Weber meninggal tahun 1920 sebelum menyelesaikan tesisnya mengenai perbandingan Calvinisme dengan agama-agama lain, termasuk agama Islam, Kristen periode awal dan Katolik abad pertengahan. Namun Weber sebelum meninggal sudah ada catatan tesisnya tetapi belum sempurna mengenai agama Islam yang menyangkut tentang sistem agama, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian.

agama-agama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh realitas sosial yang membentuknya, dalam konteks ini Weber memberikan contoh ketika melihat relasi antara muatan teologis dalam agama Islam sangat ditentukan oleh para kesatria perang.19 Menurut Weber, Islam memeliki keyakinan predeterminasi, bukan predistinasi, dan berlaku pada nasib orang muslim di dunia, bukan di akhirat kelak, Jika doktrin predestinasi diyakini Calvinis untuk memotivasi etos kerja keras. Namun doktrin predistinasi tidak memainkan peran dalam Islam. Akibatnya, orang Islam bersikap kurang positif terhadap aktivitas di dunia bisnis dan pada akhirnya terjatuh pada sikap fatalistik.

Pandangan Weber tentang agama Islam merupakan agama yang menentukan keberlangsungan dari struktur-struktur agama Islam, dan lebih jauh Weber menyimpulkan bahwa Islam adalah sebuah agama monoteistik. Monoteistik terakhir dari tradisi Ibrahim (Abrahamic Religions) yang kemudian berkembang dan bergeser menjadi semacam agama yang menekankan adanya prestise sosial, dan hal ini sangat berbeda sekali dengan sekte Calvinis Puritan, Islam tidak memiliki afinitas teologis dengan pengembangan kapitalisme. Dalam konteks ini, Weber berargumentasi bahwa sifat alami institusi politik muslim yang patrimonial, yang menghalangi munculnya pra-kondisi kapitalisme yang ditandai hukum rasional, pasar kerja bebas, kota yang otonom, ekonomi uang, dan kelas bourjuis. Semua pra-kondisi kapitalisme rasional-modern yang ada di Barat yang menurut Weber tidaklah muncul di masyarakat Islam Timur Tengah.

Temuan awal yang belum sempurna dari Weber menjelaskan bahwa, nilai-nilai ekonomi dalam agama Islam tidak berkembang mengikuti kondisi pra-kapitalisme karena pengaruh patrimonialisme

dan dogma agama, dan justru menimbulkan kritik yang berkepanjangan. Pandangan Weber tentang Islam baik secara teologis maupun sosiologis sulit diterima terutama oleh kalangan Islam atau setidak-tidaknya oleh mereka yang memahami Islam dengan “baik”

terakhir Weber karena substansi catatan terakhirnya yang masih sebatas asumsi subyektif yang belum terbukti validasinya, antara lain kritik oleh Bryan.S.Tuner dan Taufik Abdullah. Kritik Bryan.S.Tuner tentang tesa sosiologis yang dihasilkan oleh Max Weber yang menjadikan masalah terdiri dari dua hal20. Pertama, analisanya tentang etika Islam, yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan lepas dari analisanya dari struktur sosial ekonomi Islam. Kedua,

argumennya tidak menunjukkan sebagai seorang yang mengidealisasi sejarah yang ada dalam agama Islam.

Kritik dari Abdulah (1979) menyatakan, Weber kurang begitu serius (mendalami) atau tidak begitu banyak waktu yang dia luangkan untuk mempelajari Islam karena sebelum tuntas sudah meninggal, sehingga penafsiran-penafsiran Weber tentang Islam tidaklah bertolak dari kurangnya pengetahuan saja, tetapi terutama dari dasar konseptual dan sikap ilmiah yang tidak tepat. Menurut Abdullah21, agama tidak sekedar gejala sosiologis yang bisa dikategorikan begitu saja menurut seorang pengamat. Sebab bagi penganutnya, agama menyangkut masalah makna sebagai landasan untuk melihat dan mengerti realitas. Ada hubungan dialektika antara sistem makna yang dipercayakan agama dan pengertian yang dihayati oleh para pemeluk, yang secara obyektif juga terkait oleh konteks ralitasnya. Perubahan sosial-ekonomi dapat merupakan unsur yang menyebabkan terjadinya kemajemukan pemahaman terhadap doktrin yang utuh itu.22

konsep “ikhtiar”.24 Namun ajaran Islam menolak tentang “takdir” sebagai konsep Calvinisme dan ajaran Islam juga tidak mengajarkan harta kekayaan sebagai petanda penyelamatan masuk surga atau neraka. Islam tidak mengenal eksploitasi konsep Weber yang membenarkan eksploitasi untuk menjamin peningkatan produktivitas serta peningkatan pelayanan yang penuh ketaatan dan rajin bagi para majikan untuk mencapai kekayaan yang berlimpah sebagai tanda keselamatan dirinya dan kaum buruh.

Ajaran Islam tidak melarang orang kaya asalkan orang tersebut dapat menguasai dirinya, sebab di dalam ajaran Islam menjelaskan kekayaan itu tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan tetapi dicari untuk berbakti kepada Tuhan dan untuk melaksanakan perbuatan baik, yang bermanfaat dan penuh kasih sayang. Kekayaan pribadi adalah amanah suci yang harus dinikmati oleh semuanya, terutama fakir miskin yang membutuhkan dalam bentuk zakat maupun sedekah25 sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual.

Perspektif Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu adalah seorang ahli filsafat dan ahli sosiologi yang memiliki kedudukan penting dalam sosiologi Perancis.Bourdieu lahir pada tahun 193026 di Denguin, Pyrenia Atlantik sebuah kota kecil selatan Perancis, lahir dari keluarga pada umumnya. Ayah Bourdieu adalah seorang pegawai pos. Pemikiran-pemikiran Bourdieu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya di Perancis. Dimana pada saat itu terjadi ketidakadilan dalam bidang pendidikan antara pelajar dari keluarga menengah ke bawah dengan pelajar dari golongan atas. Di sini terjadi ketimpangan dalam penerimaan ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin terakumulasi, sehingga semakin merugikan golongan masyarakat menengah ke bawah.

struktur yang menentukan aktor dan lingkungan sosialnya, di sini kaum objektivisme lebih melihat secara makro atau bisa disebut dengan aliran strukturalis seperti Durkheim, Marx, Saussure dan lainnya. Di sisi lain, pemikiran subjektivisme lebih melihat pada sisi mikro, yaitu menekankan pada tindakan aktor dalam analisisnya, tokoh subjektivisme misalnya seperti Weber, Sartre, dan lainnya. Bourdieu menentang kedua pemikiran ini dan ingin menggabungkan di antara keduanya. Karena menurut Bourdieu, tidak semua hal dipengaruhi secara mutlak atau dominan oleh struktur maupun oleh aktor, tetapi ada pengaruh timbal balik dari keduanya. Sehingga Bourdieu berusaha untuk membuat hubungan dialektik antara struktur objektivisme dan fenomena subjektivisme.

Subjektivisme mewakili bangunan pengetahuan tentang dunia sosial yang didasarkan pada pengalaman utama dan persepsi-persepsi individu. Subjektivisme meliputi aliran-aliran pemikiran seperti fenomenologi, teori tindakan rasional dan bentuk-bentuk tertentu sosiologi interpretatif, antropologi dan analisis bahasa (yang disebut Volosinov “subjektivisme individualistik”)27. Subjektivisme maupun objektivisme gagal memahami apa yang disebut Bourdieu “objektivitas subjektif” (the objectivity of the subjektive) dalam Bourdieu (1990a). Subjektivisme gagal memahami landasan sosial yang membentuk kesadaran, sedangkan objektivisme melakukan yang sebaliknya, kegagalan mengenai realitas sosial di tataran tertentu yang dibentuk oleh konsepsi dan representasi yang dilakukan individu-individu terhadap dunia sosial.

Upaya Bourdieu untuk menjembatani antara objektivisme dengan subjektivisme, dapat dilihat dari konsep Bourdieu tentang

habitus dan lingkungan (ranah) dan hubungan dialektik antara keduanya. Habitus28 berada di dalam pikiran aktor sedangkan lingkungan berada di luar pikiran aktor. Meskipun sebenarnya semua konsep dari Bourdieu saling berkaitan dan mempengaruhi.

Pierre Bourdieu: (Habitus x Capital) + Arena = Praktik

Bagian terpenting dalam pemikiran Bourdieu adalah upaya mengatasi pilihan “wajib” dan “ritual”, antara subjektivisme dan objektivisme. Dua momen, objektivitas dan subjektivitas, berada dalam hubungan dialektis.29 Cara berpikir yang berusaha lepas dari pengaruh objktivisme dan subjectivisme dalam upaya memahami realitas sosial. Realitas sosial, dalam bahasa Bourdieu, merupakan sebuah proses “dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalitas internalitas.” Dalam proses interaksi dialektis itulah struktur objektif dan pengertian-pengertian subjektif, struktur dan agen bertemu. Pertemuan itu disebut Bourdieu dengan praktik. Praktik sosial dipahami oleh Bourdieu sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior.30 Eksterior adalah struktur objektif yang ada di luar pelaku sosial, sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku sosial. Segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada di luar diri pelaku sosial

(eksterior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial (interior).

dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan habitus adalah sebagai berikut: (Habitus x Kapital) + Ranah = Praktik.

Habitus

Wacquant (1998) menyatakan bahwa, term habitus bukan ciptaan Bourdieu sendiri, tetapi term ini Bourdieu ambil dari tradisi filsafat: “Habitus adalah sebuah konsep filosofis tua, digunakan sesekali oleh antara lain Aristoteles (dalam term/istilah/hexis), Hegel, Weber, Durkheim, Mauss dan Husserl. Bourdieu mengambilnya dalam analisis pada tahun 1967 atas pemikiran sejarahwan seni Erwin Panofsky dan telah menyempurnakan baik secara empiris dan secara teoritis, dalam setiap karya utamanya. Habitus merupakan upaya Bourdieu yang paling ambisius untuk menjelaskan praktik-praktik secara khusus (mikro) dan umum (makro) pada setiap konteks sosial budaya, namun bukan dalam hal narasi sejarah (sebagai mana Marxisme), psikoanalisis

(Oedipus Complex), Strukturalisme (Levi-Strauss tentang objektif) atau sesuatu yang membuat sesuatu itu otentik (Heidegger).

Singkat kata, konsep habitus merepresentasikan “niat teoritis untuk keluar dari filsafat kesadaran tanpa membuang agen, dalam hakikatnya sebagai operator praktis bagi pengonstruksian obyek.” (Bourdieu, 1985). Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai: sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan (transposable),

menjadi produk tindakan pengorganisasian seorang pelaku (Bourdieu, 1990a;1997).

Habitus kadangkala digambarkan sebagai logika permainan (feel for the game), sebuah rasa praktis (practice sense) yang mendorong agen-agen bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi spesifik dengan suatu cara yang tidak selalu bisa dikalkulasi sebelumnya, dan bukan sekedar kepatuhan sadar pada aturan-aturan. Ia lebih mirip seperangkat disposisi yang melahirkan praktik dan persepsi. Berdasarkan definisi Bourdieu, disposisi-disposisi yang dipresentasikan maka habitus bersifat: (a) bertahan lama dalam arti bertahan di sepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen; (b) bisa dialihpindahkan alam arti sanggup melahirkan praktik-praktik di berbagai arena aktivitas yang seragam; (c) merupakan

struktur yang distrukturkan dalam arti mengikutsertakan kondisi-kondisi sosial objektif pembentukannya; inilah yang menyebabkan terjadinya kemiripan habitus pada diri agen-agen yang berasal dari kelas sosial yang sama dan menjadi justifikasi bagi pembicaraan tentang habitus sebuah kelas di dalam distinction ; dan (d) merupakan “struktur

yang menstrukturkan” artinya mampu melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi-situasi khusus dan tertentu.

mekanistik, maupun lewat determinasi murni internal yang tidak kalah instannya dari subjektivisme spontanistik” (Bourdieu, 1990a ).

Jadi, menurut Bourdieu (Ritzes, 1996), secara dialektik habitus adalah: “the product internalization of the structures of social world”, atau habitus merupakan struktur sosial yang terinternalisasi dalam diri seseorang. Habitus sifatnya juga berbeda-beda, tergantung pada posisi seseorang dalam dunia sosialnya; dan inilah yang menjelaskan mengapa tidak semua orang memiliki habitus yang sama, walaupun kecenderungan dari mereka yang memiliki disposisi yang sama dalam satu dunia sosial yang sama akan memiliki habitus yang (relative) sama. Pengertian yang sama ini mengacu pada adanya habitus yang sama yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang. Selain merupakan fenomena kolektif dan memiliki dimensi historis, habitus juga memiliki sifat durable dan transporable, yaitu bisa berpindah-pindah dari satu field (arena) ke field (arena) yang lain.

Capital

Menurut Wacquant (2006) mengenai modal (capital), Bourdieu berangkat dari pendasaran yang menyatakan bahwa konsep masyarakat

Kapital dimungkinkan untuk menjelaskan praktik dunia sosial yang tidak hanya diarahkan pada perolehan modal ekonomi namun juga seluruh bentuk modal. Berbagai bentuk modal material dan immaterial ini harus dipahami secara umum sebagai sumber daya di dalam masyarakat. Perolehan sumber daya-sumber daya ini memberi akses ke kekuasaan dan pada akhirnya ke kemakmuran materi. Melalui cara ini, Bourdieu mengarahkan fokusnya pada ekonomi dalam praktik, yaitu menuju kalkulasi ekonomi yang bukan hanya ada di belakang praktik-praktik ekonomi namun juga pada praktik yang lebih tersembunyi dan simbolis.

Perumusan ulang Bourdieu terhadap konsep modal-nya Marx terdiri dari dua observasi (Calhoun 1993). Pertama, ada banyak bentuk modal yang berbeda, mulai dari material (fisik, ekonomi) sampai immaterial (budaya, simbol, sosial). Kedua, dengan berbagai tingkat kesulitan, dimungkinkan untuk mengubah satu bentuk modal ke bentuk lainnya, yang disebut transformasi antar modal.

Pada saat yang sama, dia mencatat paradoks bahwa meski kalkulasi ekonomi ada di belakang semua tindakan, namun setiap tindakan tidak dapat direduksi ke kalkulasi ekonomi (Bourdieu, 1979). Intinya adalah bahwa bagi para pelaku, nilai itu sendirilah yang penting untuk berpartisipasi dan untuk menginvestasikan waktu, tenaga serta uang di dalam “game ekonomi” yang karenanya mendapatkan legitimasi dengan sendirinya (Bourdieu, 1990). Jika dirangkum, bagi Bourdieu, istilah “kepentingan” masih mendua, dimana dia tidak dapat dituduh sebagai pemilih rasional murni.

Bourdieu (1996) dalam artikel “The Forms of Capital” menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan modal dan apa saja bentuk-bentuk modal. Sudah sangat dipahami kalau modal merupakan unsur yang harus ada dalam dunia bisnis. Definisi dan cakupan modal terus berkembang. Hasilnya adalah konsep modal-nya Marx terdiri dari dua observasi (Calhoun, 1993). Pertama, ada banyak bentuk modal yang berbeda, mulai dari material (fisik, ekonomi) sampai immaterial (budaya, simbol, sosial). Kedua, dengan berbagai tingkat kesulitan, dimungkinkan untuk mengubah satu bentuk modal ke bentuk lainnya. Bourdieu (1986), mengartikan modal secara umum sebagai “kerja manusia yang terakumulasi” yang berpotensi menghasilkan bentuk-bentuk laba yang berbeda-beda. Pekerjaan ini dapat dipandang sebagai sejarah yang terakumulasi, yang ditransfer melalui waktu dalam bentuk yang terbendakan – yaitu materi, atau dalam bentuk yang terwujud, yaitu sebagai bagian dari seseorang.

Konsep modal yang telah diperluas sedemikian adalah jauh dari definisi ekonomi tradisional mengenai kata tersebut sebagai sumber daya yang memfasilitasi produksi dan yang secara bersamaan tidak dikonsumsi di dalam proses produksi, yaitu sebagai faktor produksi (Coleman 1994). Bourdieu berpandangan bahwa modal merupakan hubungan sosial. Modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam ranah perjuangan dimana modal memproduksi dan mereduksi. Modal memiliki beberapa ciri penting yakni: (1) Modal terakumulasi melalui investasi, (2) Modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan, (3) Modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya (Patrice Bonnewitz, 1998 dalam Haryatmoko, 2003)31. Di dalam pengertian ini, modal tidak dapat dipisahkan dari produksi, tanpa memandang apakah kita mengacu pada modal fisik (gedung, mesin dll.), modal keuangan ataupun modal manusia (pendidikan dan rekualifikasi).

reproduksi kedudukan-kedudukan sosial; (3) Modal sosial Social capital, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kuasa; dan (4) Modal simbolik, mengacu kepada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, status, otoritas, konsekuensi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (connaissance) dan pengenalan (reconnaissance).

Kalau diamati, tidak semua modal yang disebutkan oleh Bourdieu memiliki muatan ekonomi dengan sendirinya. Artinya, modal itu menjadi bernilai bukan karena nilai ekonomi yang melekat pada modal itu sendiri. Tetapi, karena memiliki sifat-sifat sosial tertentu yang kemudian melahirkan nilai ekonomi. Misalnya, orang bisa memiliki jaringan yang luas dan kuat karena mereka memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya bukanlah aspek ekonomi, tetapi persoalan yang terkait dengan pandangan hidup. Jadi, pandangan hidup yang dimiliki seseorang dapat melahirkan nilai ekonomi yang bisa digunakan sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal itu memperlihatkan posisi lemah dari teori ekonomi yang selalu mengesampingkan aspek non ekonomi (budaya, sosial, dan politik), seperti modal merupakan komponen penting dari kegiatan bisnis, sering tidak memadai manakala hanya dipandang dari sisi ekonomi, karena terjadinya pemilikan modal bukan berasal dari sisi ekonomi tetapi bisa bermula dari faktor sosial, termasuk di dalamnya

social capital.

Jadi kapital merupakan suatu proses sosial, bukan proses fisik. Kapital memang mengambil bentuk fisik, tetapi maknanya hanya bisa dipahami jika kita memandang hanya benda-benda material ini mewujudkan dan menyimbolkan suatu totalitas yang meluas.

Heilbroner (1991) menelaah secara mendalam pengertian hakiki dari kapital yang mampu menjelaskan formasi sosial sampai sekarang adalah kapitalisme. Menurutnya kapitalisme sebagai suatu sistem dapat diterangkan dalam 2 (dua) konsep yaitu hakekat dan logika.

Hakekat kapitalisme sebagai sifat dasar yang mengacu pada perilaku pembentukan institusi atau “pemilikan pribadi” yang ditunjukan oleh dua aspek utama yang saling berhubungan yaitu perilaku individu dalam mengumpulkan kapital atau kekayaan yang dapat mendominasi penguasaan kapital. Proses yang berulang dan ekpansif ini memang diarahkan untuk membuat barang-barang dan jasa-jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi, yang oleh Marx digambarkan dengan simbul M – C - M atau metabolisme M – C- M; transformasi “capital as money (M)” ; ke dalam “capital as commodity

(C )”; yang diikuti re-transformasi ke dalam “capital as more money

(M)”. Oleh karena itu, hakekat kapitalisme menurut Heilbroner (1991), adalah dorongan tanpa henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital sebagai sublimasi dorongan bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi, dan berkuasa. Dorongan ini berakar pada jati diri manusia, maka kapitalisme lebih merupakan salah satu modus eksistensi manusia. Mungkin inilah sebabnya mengapa kapitalisme mampu bertahan dan malah menjadi hegenomi peradaban manusia.

rasional yang dikendalikan oleh hakekat kapitalis untuk memenangkan kompetisi dalam pemilikan/penguasaan kapital dalam masyarakat di pasar.

Arena (

Field

)

Field atau arena menurut pandangan Bourdieu merupakan sistem dan hubungan-hubungan (relasi). “Berpikir berdasarkan arena berarti berpikir secara relasional,” dan arena tidak bisa dipisahkan dari ruang sosial (social space). Ruang sosial merupakan suatu ruang integrasi, yang berisi sistem arena-arena. Lebih lanjut Bourdieu mengungkapkan bahwa sistem arena32, adalah:

“hampir dapat dibayangkan, sederhananya, sebagai sebuah

sistem planet, karena ruang sosial benar-benar merupakan suatu arena integral. Setiap arena memiliki struktur dan kekuatan-kekuatan sendiri, serta ditempatkan dalam suatu arena yang lebih besar yang juga memiliki kekuatan,

strukturnya sendiri, dan seterusnya”.

Hal ini sesuai dengan pandangan Bourdieu (2004) bahwa, aset non fisik merupakan aset yang dimiliki individu (pengusaha industri kecil) dalam lingkungan sosialnya yang digunakan untuk menentukan posisi dalam ranah33. Ranah (field) lebih dipandang oleh Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman,2010) secara relasional daripada struktural antar-individu. Ranah bukanlah interaksi atau ikatan lingkungan, bukan pula intersubyektif. Ranah adalah jaringan relasi antar-posisi objektif di dalamnya (Bourdieu dan Waquant, 1992; Ritzer dan Goodman, 2010). Ranah merupakan: (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk merebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan; (2) semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan.

antar-posisi objektif di dalamnya (Bourdieu dan Waquant, 1992; Ritzer dan Goodman, 2010). Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Lebih lanjut Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman,2010) menyatakan bahwa, ada tiga langkah proses menganalisis ranah, yaitu: (1) menggambarkan keutamaan ranah (lingkungan) kekuasaan (politik) untuk menemukan hubungan setiap lingkungan khusus dengan lingkungan politik; (2) menggambarkan struktur objektif hubungan antar berbagai posisi di dalam ranah tertentu; dan (3) analisis harus mencoba menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi di dalam ranah.

Menurut pandangan Bourdieu, arena itu sendiri semacam arena pertempuran (buttle field), yang dalam arena itu berbagai jenis kapital akan saling digunakan untuk dikonversikan dan dikompetisikan. Dikonversikan dalam pengertian bahwa jenis-jenis kapital tertentu bisa digunakan dan diubah menjadi jenis-jenis capital lainnya. Seperti misalnya, kapital ekonomi bisa dikonversikan menjadi kapital sosial, sehingga orang yang memiliki kekuatan ekonomi bisa memiliki peluang untuk memperoleh kekuatan modal sosial simbolik dalam wujud seperti kehormatan atau prestice, dan dalam konteks tertentu bisa pula sebaliknya. Agen yang memiliki kapital budaya dapat mengkonversikan menjadi kapital ekonom; dan sebaliknya.

Field sebagai suatu kunci yang berkaitan dengan ruang metafor dalam teori sosiologi Bourdieu. Field menentukan atau mendefinisikan settingan struktur sosial yang mana di situ tempat beroperasinya

habitus.34 Bourdieu menekankan pada pernyataan bahwa “hubungan antar posisi objektif”‟. Maka keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. Arena (field) bukanlah interaksi atau ikatan, arena bukan pula intersubyektif antara individu.

melalui cara konseptualisasi “hubungan antara sosial dan struktur budaya dan praktik”. Sebagai teori, Bourdieu menyusun tiga langkah proses untuk menganalisis arena (field) yaitu (1) Konsep field sebagai koreksi terhadap positivisme. Menurut Bourdieu dan Wacquant (1992), arena (field) merupakan suatu kontruksi konseptual yang didasarkan atas ratio mode relational (relational mode of reasoning). Bourdieu dan Wacquant menggambarkan logika relational dengan menganjurkan para peneliti (rasearcher) mencari-cari, menemukan sesuatu yang mendasar dan menemukan suatu relasi-relasi tidak terlihat yang dapat membentuk aksi bentuk daripada pembendaharaan (pengetahuan) yang telah terberi dalam kategori pengetahuan umum. Karena itulah Bourdieu lebih memilih term field ketimbang populasi, group, organisasi atau instansi-intansi. Rupanya ia ingin menarik perhatiannya pada bentuk pola-pola laten dari kepentingan dan pertarungan yang membentuk keberadaan realitas empirik. (2) konsep

field adalah sebagai suatu penyaluran (conduit) dari polemik Bourdieu yang menentang dua sudut pandang yaitu reduksionisme kelas dan materialisme yang vulgar. Dengan konsep field, Bourdieu sebenarnya hendak membawa suatu perpektif kelas sosial dalam konteks masyarakat modern, akan tetapi latar belakang kelas sosial. Milleu, atau konteks semuanya tidak pernah berefek/berakibat langsung atas tingkah laku individual, justru latar belakang kelas milleu, atau konteks semuanya malah menjadi diperantarai (mediated) oleh struktur arena itu sendiri. (3) Sebagai konsep, field ditandai sebagai penolakan Bourdieu pada cara interpretasi kaum idealis terhadap praktik-praktik kebudayaan yang begitu terlalu subtansialis; tidak memperhatikan atribut-atribut kebudayaan dan praktiknya.

Kemudian, bagaimana hubungan antara arena dengan habitus, ini dapat dijelaskan sebagai berikut: arena bisa mengkondisikan

habitus; dan sebaliknya habitus mampu membentuk arena sebagai sesuatu yang bermakna dan bernilai. Sedangkan proses interelasi antara

menggambarkan hubungan antar-individu (agen) dan masyarakat (struktur). Dalam hubungan seperti itu, habitus atau arena (field) tidak memiliki kapasitas secara sepihak (unilateral) untuk menentukan tindakan sosial (social action). Namun sebaliknya, tindakan sosial ditentukan oleh proses relasi dialektis dari keduanya, yaitu habitus –

yang juga bisa dikatakan struktur mental- dan arena (field), yang bisa dikatakan sebagai struktur sosial. Jadi menurut Bourdieu (Ritzer, 1996), jika menyangkut konsep habitus dan arena, yang paling penting adalah hubungan dialektik di antara keduanya (habitus dan arena). Lebih dari itu, dalam hubungan dialektika itu, baik habitus ataupun arena, keduanya saling mendefinisikan satu sama lain.

Praktik

secara proporsional dan bertahan di dalamnya. Dalam ranah pertarungan sosial akan terjadi, mereka yang memiliki modal dan

habitus yang sama dengan kebanyakan individu akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki modal.

Menurut pandangan Bourdieu, bila seseorang individu atau aktor dipengaruhi oleh strukturnya, ia juga melakukan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan menentukan praktik atau tindakan individu atau aktor adalah ranah dimana dia berada dan habitus masing-masing individu. Praktik individu atau kelompok sosial, karenanya harus dianalisis sebagai hasil interaksi habitus dan ranah.

Jenkins (1992), menjelaskan ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam praktik, yaitu: (1) Praktik terdapat dalam ruang waktu. Praktik, ”secara intriestik didefinisikan oleh temponya” kata Bourdieu36. Praktik tidak bisa dipahami di luar konteks ruang dan waktu. Waktu dikonstruksikan secara sosial dan gerakan individu atau kelompok dalam ruang sosial otomatis gerakan dalam waktu. (2) Praktik diatur dan digerakkan secara tidak sadar atau tidak sepenuhnya sadar. Tindakan sosial menurut Bourdieu, lebih cenderung merupakan hasil proses improvisasi individual dan kemampuan untuk berperan dalam interaksi sosial. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan sosial, kebanyakan agen atau aktor (individu atau kelompok) cenderung menerima dunia sosial dengan apa adanya. Agen tidak memikirkan kembali mengapa harus berbuat seperti ini atau mengapa harus begitu.

Pemikiran

Pierre Bourdieu tentang

Social Capital

bagian analisis yang lebih luas tentang beragam landasan tatanan sosial. Bourdieu melihat posisi agen dalam arena sosial ditentukan oleh jumlah dan bobot modal relatif mereka, dan strategi tertentu yang mereka jalankan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Konsep social capital menurut Bourdieu (1977) pada awalnya mendefinisikan sebagai berikut: Modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan “dukungan-dukungan” bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posis-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karier politik.

Kemudian Bourdieu bersama Wacquant (1992) memperbaiki pandangannya, dengan menyampaikan kesimpulan dalam pernyataan sebagai berikut: “Social capital adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan banyak terinstitu-sionalisasikan”.

Menurut Bourdieu agar social capital tersebut dapat bertahan nilainya, individu harus mengupayakannya. Maka untuk memahami pemikran Bourdieu tentang social capital, diperlukan pula pokok perhatian dahulu dan sekarang yaitu pemahaman atas hierarki sosial. Ketimpangan harus dijelaskan oleh produksi dan reproduksi modal. Bourdieu menyatakan “modal” adalah akumulasi kerja yang memerlukan waktu dan akumulasi (Field, 2010). Sehingga melihat modal dari aspek ekonomi saja tidaklah cukup, karena pertukaran ekonomi digerakkan untuk mencari laba, sehingga hanya untuk mengejar kepentingan sendiri. Bourdieu (1986) menyatakan bahwa, mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran modal dalam segala bentuknya, dan tidak sekedar dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi.

jelas manakala “individu yang berlainan memperoleh hasil yang sangat tidak setara dari modal yang kurang lebih ekuivalen (ekonomi atau budaya) menurut sejauh mana mereka mampu memobilisasi sekuat tenaga modal dari suatu kelompok (keluarga, mantan siswa sekolah elite, klub pilihan, kebangsawanan dan lain sebagainya).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan cara yang khas social capital berfungsi memproduksi ketimpangan, namun hal ini dilakukan secara independen dari modal ekonomi dan modal budaya, yang menjadi bagian yang tidak terlepaskan darinya. Sejauh bentuk-bentuk modal yang berlainan tidak dapat diubah, atau lebih tepatnya, tidak dapat direduksi menjadi modal ekonomi, itu semua karena perbedaan jangkauan mereka dalam”„mengungkapkan aspek ekonomi”. Semakin transparan nilai ekonomi, semakin besar konvertibilitasnya, namun semakin rendah kesahihannya yang menjadi sumber diferensiasi sosial (Bourdieu, 1986). Daripada konvertibilitas, Bourdieu lebih tertarik pada bagaimana jenis-jenis modal yang berlainan secara bersama-sama membedakan “kelas-kelas utama berdasarkan atas kondisi eksistensi; dan dalam masing-masing kelas tersebut, meningkatkan ‟perbedaan sekunder‟ pada basis dari ‟perbedaan distribusi modal secara keseluruhan mereka diantara jenis modal berlainan” (Bourdieu, 1986). Berbeda dari dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (economic financial capital) dan modal manusia (human capital), social capital baru dapat aksis bila

social capital berinteraksi dengan struktur sosial.37 Sifat ini jelas berbeda antara modal ekonomi dan modal manusia. Dengan modal ekonomi yang dimiliki seseorang/perusahaan dapat melakukan kegiatan (ekonomi) tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian pula dengan modal manusia.

tidak pernah independen seluruhnya dari agen karena pertukaran-pertukaran membentuk pengenalan satu sama lain.

Keuntungan yang timbul dari keanggotaan di suatu kelompok adalah dasar dari solidaritas yang memungkinkan keuntungan tersebut terjadi. Ini bukan berarti bahwa keuntungan tersebut dikejar secara sengaja, meski pada kasus kelompok-kelompok seperti klub-klub terpilih, yang sengaja dibuat untuk mengkonsentrasikan social capital

dan untuk menghasilkan manfaat sepenuhnya akan berimplikasi di dalam konsentrasi tersebut dan untuk mengamankan keuntungan dari keanggotaan – yaitu keuntungan materi, misalnya seluruh jenis jasa yang timbul dari hubungan yang bermanfaat, dan keuntungan simbolis, misalnya keuntungan yang dihasilkan dari asosiasi dengan kelompok yang prestisius.

Menurut Bourdieu (1980; 1986), hubungan yang erat dan tahan lamanya adalah ikatan yang sama vitalnya: social capital

merepresentasikan agregate sumber daya aktual atau potensi yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang tahan lama, nilai ikatan yang dijalin seorang individu (atau volume social capital yang dimiliki agen tertentu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat mereka mobilisasi dan volume modal (budaya, sosial dan ekonomi) yang dimiliki masing-masing koneksi. Dalam mempertahankan pandangan tentang modal sebagai produk akumulasi kerja. Bourdieu menegaskan bahwa koneksi memerlukan kerja. Solidaritas dalam jaringan hanya mungkin terjadi karena keanggotaan di dalamnya meningkatkan laba, baik laba material maupun laba simbolik.

mempersonalisasikan hadiah” mengubah nilai yang sepenuhnya bersifat moneter dan juga titik temu pada skala yang lebih luas, sehingga menjadi “investasi solid, yang labanya akan muncul dalam jangka panjang dalam bentuk uang dan bentuk lainnya”, dengan investasi yang berbentuk “upaya sosiabilitas tiada henti” (Bourdieu, 1986).

Pierre Bourdieu tentang

Social Capital

Setelah Pierre Bourdieu 1970 menulis teori social capital dalam bahasa Perancis dangan judul „le Capital Social:Notes‟ namun karena publikasi ditulis dalam bahasa Perancis membuat tidak banyak ilmuwan sosial (khususnya sosiologi dan ekonomi) yang menaruh perhatian (Portes,1998:3). Setelah James S.Coleman mempublikasikan topik yang sama pada tahun 1993, barulah diikuti para intelektual lainnya. Sehingga masyarakat ilmiah berkeyakinan bahwa Coleman (1988) sebagai ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep social capital, seperti yang Coleman tulis dalam jurnal American Journal of Sociology yang berjudul “Social Capital in the Creation of Human Capital”. Kemudian Poldan (dalam Walis, Kilerby, dan Dollery, 2004) menerangkan bahwa social capital adalah sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial, yakni modal ekonomi (economic/financial capital) dan modal manusia (human capital), dan social capital baru eksis bila berinteraksi dengan struktur sosial.

Berdasarkan pengertian social capital di atas, muncul beragam definisi dengan bentangan yang sangat luas. Oleh karena itu Bourdieu (Yustika, 2006), sebagai peletak fondasi konsep social capital, mendefinisikan social capital sebagai “agregat” sumber daya aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet

(durable) sehingga menginstusionalkan hubungan persahabatan

melalui strategi investasi yang berorientasi kepada kelembagaan hubungan kelompok (group relations) yang dapat dipakai sebagai sumber terpecaya untuk meraih keuntungan (benefit). Selanjutnya, Bourdieu mengemukakan dalam kaitannya dengan definisi tersebut bahwa social capital juga memisahkan dua elemen: (a) hubungan sosial itu sendiri yang mengizinkan individu untuk mengklaim akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh asosiasi mereka; dan (b) jumlah dan kualitas dari sumber data tersebut. Dengan gambaran tersebut, melalui social capital, aktor dapat meraih sukses langsung terhadap sumber daya ekonomi (pinjaman yang bersubsidi, saran-saran investasi, pasar yang terlindungi), atau mereka dapat berafiliasi dengan institusi yang membahas nilai-nilai terpercaya/value credentials atau pelembagaan modal budaya (Portes, 1998).

Setelah Bourdieu kemudian muncul Coleman, dan diikuti para ilmuwan lainnya, mencoba mendefinisikan social capital menurut versinya, walaupun pada prinsipnya tidak mengubah definisi dari pendahulunya. Seperti Uphoff (dalam Dhesi, 2000) yang menyatakan

social capital dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang mempengaruhi perilaku kerja sama.

2000). Demikian juga kehidupan bisnis industri kecil selalu menekankan pada kepercayaan dan jaringan dalam memenuhi kebutuhan proses produksi, misalnya kebutuhan bahan baku dibayar di belakang hari setelah hasil produksinya sudah laku terjual.

Selanjutnya Weijland (1999) memklarifikasi, social capital

sebagai berikut, yaitu Social capital sebagai bonding mengarahkan perhatian pada pentingnya keluarga, teman dekat, dan anggota kelompok etnis atau pekerjaan yang sama, kemudian social capital bridging mengenai adanya network yang melintasi ikatan-ikatan yang lebih luas, sedangkan social capital linking untuk mempertanyakan kapasitas dukungan dari pihak-pihak yang menempati posisi-posisi ekonomi dan sosial yang berbeda-beda, serta institusi yang lebih formal di kota tersebut.

Glaeser et al (2000) dan Mateju (2002) menyatakan bahwa, peluang untuk melakukan penelitian social capital tersebut masih terbuka lebar terutama karena adanya perbedaan alat ukur yang digunakan dalam mengukur kepercayaan, baik oleh para ahli sosiologi maupun para ekonom. Para sosiolog pada umumnya fokus mengkaji variabel-variabel yang berkaitan dengan relasi dan kohesi sosial, sumber dan proses terbentuknya norma, kepercayaan, peran aktor, partisipasi sosial, eksplorasi kekuatan jaringan, struktur sosial, perubahan sosial dan sebagainya. Sedangkan para ekonom lebih tertarik pada kepercayaan melalui data akuntansi untuk membedakan pertumbuhan ekonomi, keadilan, pemerataan dan kesejahteraan.

dari pengetahuan, relasi dan jejaring, dan reputasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Kegiatan ekonomi sering tidak dapat bekerja secara sempurna dan memuaskan manakala hanya menekankan pada faktor ekonomi (modal, tanah, tenaga kerja, dan usahawan). Modal yang merupakan komponen sangat penting dalam kegiatan bisnis/industri, sering tidak memadai manakala hanya dipandang dari sisi ekonomi. Karena tumbuh dan berkembangnya modal tidak hanya berasal dari sisi ekonomi, tetapi bisa bermula dari faktor sosial, termasuk di dalamnya social capital.

Bourdieu dan Wacquant (1992) menyampaikan kesimpulan dalam pernyataan sebagai berikut; Social capital adalah jumlah sumber daya aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terlembagakan. Namun menurut Fukuyama (2000), bahwa penyebaran nilai atau norma tidak serta merta menjadi social capital apabila nilai atau norma termaksud tidak mengandung kebenaran. Lebih lanjut Fukuyama (1999) mengatakan bahwa, norma akan menjadi social capital bilamana padanya terdapat unsur-unsur substantif, seperti kebijakan,kebenaran berkata, kejujuran, saling mempercayai.

bisnis industri kecil disebabkan juga oleh keyakinan agama yang dianut pelaku industri kecil. Pelaku industri kecil dan pelanggan atau konsumen maupun pemasok bahan baku sebagai manusia tentu memerlukan orang lain, dan untuk itu ada kecenderungan untuk dapat bekerja sama dan saling berinteraksi termasuk dalam hal bertransaksi. Karena nilai dan norma diperlukan mengatur dalam berperilaku, sehingga dapat hidup bersama-sama yang saling menguntungkan.

Penelitian dari Wejland (1999) mengenai klaster usaha mikro pedesaan, terutama di Jawa dan Makasar, menemukan bahwa di komunitas desa, hubungan sosial lazim menjadi subyek hubungan patronase yang terkait dengan hierarki sosial politik, kepemilikan lahan dan ikatan keluarga tradisional. Ketika ingin mendirikan industrinya sendiri, para buruh yang sebelumnya bekerja bagi orang lain harus melepaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban terkait sebelum mengembangkan social capital-nya sendiri, dimana jaringan keluarga sangat penting, yang juga terlihat di Makasar. Secara bersama-sama, faktor-faktor penting dari kajian ini membentuk sebuah kerangka pikir untuk melakukan analisis tingkat mikro mengenai karakter dan efektifitas social capital yang digunakan oleh para pengusaha skala kecil di kota Makasar. Ini menunjukkan pentingnya dinamika-dinamika seperti politik lokal, struktur sosial, dan norma budaya di dalam menentukan ketergantungan perusahaan-perusahaan pada bentuk social capital yang berbeda-beda, seperti kualitas, atribut, dan substansi ikatan-ikatan serta hubungan-hubungan, dan bagaimana semua hal tersebut saling terjalin dengan kepercayaan, norma, dan sikap.