SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA:

KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI

DI SIBERUT SELATAN

TESIS

Diajukan untuk mememenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum)

di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Disusun oleh:

KORNELIUS GLOSSANTO 156322006

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ii

SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA:

KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI

DI SIBERUT SELATAN

TESIS

Diajukan untuk mememenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum)

di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Disusun oleh:

KORNELIUS GLOSSANTO 156322006

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS

SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS

RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN

Oleh

Kornelius Glossanto

NIM: 156322006

Telah disetujui oleh:

Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. Pembimbing

iv

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN

Oleh

KORNELIUS GLOSSANTO NIM: 156322006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis pada tanggal 8 Januari 2019

dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Devi Ardhiani, M. Hum. ...

Sekretaris/Moderator : Dr. G. Budi Subanar, SJ. ...

Anggota : Dr. St. Sunardi ...

Dr. Y. Devi Ardhiani, M. Hum. ...

Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. ...

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Direktur Program Pascasarjana

v

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kornelius Glossanto NIM : 156322006

Program : Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas : Sanata Dharma

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis:

Judul : Sabulungan dalam Tegangan Identitas Budaya: Kajian atas Religi Orang Mentawai di Siberut Selatan

Pembimbing : Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. Tanggal diuji : 8 Januari 2019

Adalah benar-benar hasil karya saya.

Di dalam tesis/ karya tulis/ makalah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-oleh sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberi pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahhwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, termasuk pencabutan gelar Magister Humaniora (M. Hum.) yang telah saya peroleh.

Yogyakarta, 8 Januari 2019

Yang memberikan pernyataan

vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama : Kornelius Glossanto NIM : 156322006

Program : Magister Ilmu Religi dan Budaya

Demi keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karya ilmiah yang berujudil:

SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lainya demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya atau memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Yogyakarta Pada tanggal : 8 Januari 2019 Yang menyatakan

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sura’ Sabeu kukua ka

Ulaumanua Sipulubeunan,

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

Sa’sara’inakku ka sangamberi polak Mentawai,

Keluarga dan para sahabat,

Universitas Sanata Dharma,

Serikat Misionaris Xaverian

dan

Kepada mereka yang selalu berhasrat untuk mengenal yang lain dan

viii ABSTRAK

Berbicara mengenai budaya orang Mentawai tidak bisa dilepaskan dari telaah mengenai sabulungan. Kepercayaan lokal Mentawai yang mengakui keberadaan dan pengaruh roh-roh alam tersebut seringkali dilukiskan sebagai landasan keselarasan manusia dan lingkungannya. Pada tahun 1954 peristiwa Rapat Tiga Agama menjadi

sarana legitimasi tindakan pelarangan sabulungan. Hal tersebut dilatarbelakangi upaya

negara ‘mendisiplinkan’ agama di Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dominasi yang diwarnai tindak diskriminasi dan kekerasan. itu memunculkan konflik ideologi antara negara dan orang Mentawai di Siberut. Tesis ini berisikan ulasan mengenai bagaimana dominasi negara atas sebuah kepercayaan lokal di Siberut memicu timbulnya perlawanan terselubung dari orang Mentawai yang berusaha menjaga identitas budaya mereka. Model perlawanan tersebut menurut kajian James C. Scott merupakan ‘senjata orang-orang yang kalah’ menghadapi kelas yang mendominasi kehidupan mereka. Ritual-ritual tradisi sabulungan ditampilkan kembali sebagai ekspresi budaya sambil menghidupi keberagamaan sesuai anjuran dan tuntutan pemerintah. Upaya revitalisasi budaya melalui semangat inkulturatif yang ditawarkan Gereja Katolik dan penyadaran nilai-nilai budaya melalui pendidikan berjalan namun bukan tanpa halangan. Makin lunturnya penghayatan akan sabulungan dan nilai budaya di dalamnya serta perubahan gaya hidup modern menunjukkan gegar budaya dan ambivalensi yang dialami orang Mentawai di Siberut dewasa ini.

ix ABSTRACT

Talking about the culture of the Mentawai people cannot be separated from the study of Sabulungan. Mentawai local beliefs that recognize the existence and influence of these natural spirits are often described as the basis of harmony between humans and their environment. In 1954 the event of the Three Religion Meeting became a means of legitimizing the prohibition of sabulungan. This was motivated by the state's efforts to 'discipline' religion in Indonesia as a form of recognition of the One Precept of Godhead. Domination is characterized by acts of discrimination and violence. It gave rise to ideological conflicts between the state and the Mentawai people on Siberut. This thesis contains a review of how the state's dominance of a local belief in Siberut triggered the emergence of covert resistance from the Mentawai people who tried to maintain their cultural identity. The resistance model according to James C. Scott's study is "the weapons of the weak" facing a class that dominates their lives. The rituals of the Sabulungan tradition are reappeared as cultural expressions while living religion according to the recommendations and demands of the government. Efforts to revitalize culture through the inculturative spirit offered by the Catholic Church and awareness of cultural values through education but not without obstacles. The fading away of appreciation of sabulungan and cultural values in it and changes in modern lifestyles show cultural shock and ambivalence experienced by Mentawai people in Siberut today.

x

KATA PENGANTAR

Tulisan ini semata-mata bukan merupakan karya ilmiah yang disusun atas

tuntutan studi dan keperluan akademis. Seluruh rangkaian penyusunan tesis ini ibarat

sebuah perjalanan; perjalanan untuk keluar dari diri sendiri dan membuka hati bagi yang

lain. Pengalaman satu setengah tahun hidup bersama konfrater Xaverian di pastoran

Siberut berdampingan dengan para suster ALI dan KSFL dan saudara-saudara di

Mentawai, terutama di Siberut Selatan telah berhasil menggerakkan saya untuk mencintai

dunia baru tersebut. Melihat kembali ke belakang, betapa saya sangat berterima kasih

kepada: Ferdinanda Maria Saurei, Juliasman Satoko, Marinus Satoleuru, dan Albertina

Sakukuret, yang telah membukakan mata dan hati saya akan keunikan bumi sikerei.

Terima kasih keluarga baruku di Siberut, terutama pula kepada anak-anak di asrama St.

Yosef dan St. Theresia Lisieux yang dengan cara kalian telah membuka mulut saya dan

mengajari saya berceloteh dengan bahasa Mentawai.

Selama kesempatan-kesempatan kunjungan selanjtutnya saya juga banyak

dibantu oleh Marinus Satoleuru dan Petrus Marjuni untuk berjumpa dengan para

narasumber. Terima kasih juga atas kesediaan berbagi kisah-kisah kalian: Marinus Saurei,

Elyzius Sakeletuk, Bruno Tatebburuk, Teu Lomoi Samalinggai, Hieronimus Keppa

Salakoppak, Mateus Samalinggai, Yohanes Laidoak Sanambaliu, pasangan Agustinus

Salemurat dan Marianna Saruruk, Pakirek Salakkirat, Marinus Salolosit, Anton

xi

Saurei, Mateus Sakukuret, Thomas Tatebburuk, Yohanes Salakopak, dan Selester

Sagurujuw. Kisah pengalaman kalian merupakan pemberian tak ternilai bagi saya yang

masih mulai menulis kisahnya sendiri. Sura’ sabeu ku kua ka sarainaku: Siprianus Sokkot

Sagoroujou dan Eujenius Salemurat yang telah banyak membantu menterjemahkan

banyak hal yang masih baru bagi saya dan terutama semangat yang tak lelah dikobarkan

sehingga akhirnya kisah ini bisa dirasakan lebih dekat dan berhasil dituntaskan. Masura’

bagatta ku kua ka tubumui.

Terima kasih pula kepada Yustinus Tri Subagya, dosen dan pembimbing

saya, yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan perhatiannya mendampingi saya

yang masih sangat awam dalam penysusunan karya ini. Terima kasih pula kepada para

dosen dan teman-teman di IRB Sanata Dharma atas segala bentuk perhatian dan

sumbangan pengetahuan, pengalaman, dan kisah-kisahnya. Sebagai lulusan ilmu teologi

yang berkutat dengan konsep-konsep mengangkasa, pengalaman belajar bersama kalian

telah berhasil menghempaskan saya kembali untuk tidak lupa berpijak pada bumi

manusia ini dengan segala kompleksitasnya.

Akhirnya kepada ayahanda tercinta Fransiskus Xaverius Tarwoto dan Mas

Lukas Sadhana, banyak terima kasih atas dukungan dan doanya yang tak kunjung putus,

bahkan makin bertambah di saat rasa putus asa sudah menyelimuti perjalanan pendidikan

ini. Kepada seluruh keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu menyemangati dan

mendukung dari kejauhan, banyak terima kasih untuk cintanya. Akhirnya kepada Serikat

Xaverian yang telah mempercayakan misi pembelajaran ini kepada saya, yang mengantar

saya mengarungi gugusan pulau-pulau di Mentawai hingga pelosok Nusantara, saya

xii DAFTAR ISI

JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ... v

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN... vii

ABSTRAK ... viii

ABSTRACT ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xii

BAB I : PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tema Penelitian ... 3

C. Rumusan Masalah... 3

D. Tujuan Penelitian ... 4

E. Manfaat Penelitian ... 4

F. Kajian Pustaka ... 5

G. Kerangka Teori ... 18

xiii

I. Sistematika Penulisan ... 29

BAB II : KEPULAUAN MENTAWAI, ORANG SIBERUT, DAN SABULUNGAN ... 30

A. Gambaran Umum Kepulauan Mentawai ... 31

1. Lokasi Geografis ... 31

2. Kependudukan ... 34

B. Gagasan Mengenai Komunitas Orang Mentawai ... 36

1. Mitos Asal-Usul Orang Mentawai ... 39

2. Perjumpaan Orang Mentawai dengan Petualang, Aparat Kolonial, dan Misionaris ... 41

C. Sabulungan dan Negara ... 46

D. Upaya Pembatasan Sabulungan ... 50

E. Memudarnya Sabulungan dari Kehidupan Orang Mentawai ... 56

BAB III : SABULUNGAN, PANDANGAN HIDUP DAN RITUS KEHIDUPAN ORANG MENTAWAI ... 61

A. Sabulungan dan Sikebukat ... 63

B. Sabulungan dan Pandangan Hidup Simatoi ... 65

1. Kehidupan yang Diidamkan: Hidup Panjang dan Kematian yang Baik ... 66

2. Ritual dalam Siklus Kehidupan Manusia dan Relasi dengan Alam ... 69

xiv

A. Dominasi Negara dan ‘Pemaksaan’ Agama Resmi ... 79

B. Siasat Sikebukat dan Pemerhati Sabulungan ... 85

C. Ekspresi Sabulungan ... 91

D. Identitas Budaya: Ambivalensi Orang Mentawai ... 96

BAB V : PENUTUP ... 102

A. Kesimpulan... 102

B. Tanggapan ... 104

Lampiran ... 105

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai anggota sebuah kongregasi religius misioner dalam Gereja Katolik, selama

masa pendidikan periode tahun 2012-2014, saya mendapat kesempatan untuk berkarya di

sebuah paroki di Siberut. Siberut merupakan satu dari empat pulau utama – dan juga pulau

terbesar – di wilayah Kepulauan Mentawai. Pada tahun 1999 wilayah kepulauan ini

berdiri secara otonom – memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman – sebagai

sebuah kabupaten (Kab. Kepulauan Mentawai) dengan ibu kota Tuapeijat dan menjadi

salah satu dari 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di

kepulauan ini dikenal sebagai suku Mentawai dan hidup berdampingan dengan para

pendatang yang berasal dari suku Minangkabau, Nias, Batak, Jawa dan Flores.

Dalam sejarah Gereja Katolik, kegiatan misi di wilayah kepulauan Mentawai

dimulai pada tahun 1954 oleh para misionaris dari Serikat Xaverian. Dan hingga saat ini,

agama-agama samawi telah dikenal di hampir seluruh wilayah kepulauan itu. Suku

Mentawai memiliki kepercayaan tradisional yang dikenal dengan istilah sabulungan.

Sabulungan berasal dari dua kata sa = bentuk plural dari sebuah kesatuan dan bulu =

2

sabulungan mengandung unsur keyakinan akan roh-roh yang dihormati dengan berbagai

ritual persembahan (Juniator, 2012: 69).

Selama bertugas di Siberut, penulis mengamati sebagian orang masih mempercayai

bahwa sakit tertentu bisa jadi disebabkan oleh perjumpaan antar roh (simagre). Oleh

karena itu alih-alih pergi berobat ke puskesmas, mereka memilih memanggil sikerei

(tabib tradisional) untuk mengobati orang yang mengalami sakit tertentu. Padahal di kota

kecamatan di Muara Siberut, telah berdiri Puskemas dan Poliklinik yang dikelola oleh

para suster ALI (Assistenti Laiche Internazionali)1. Peristiwa ini menarik bagi penulis,

mengingat mayoritas masyarakat Siberut telah menganut agama Katolik (83,49%) dan

Protestan (14,39%).2 Masih dilibatkannya sikerei dalam pengobatan tidak terlepas dari

tradisi sabulungan yang mempercayai bahwa munculnya penyakit berasal dari pengaruh

kekuatan supranatural.

Banyak dari orang Mentawai di Siberut yang kendati telah menganut salah satu

agama resmi yang ada di sana, seperti Katolik, Protestan maupun Islam, dalam keseharian

tetap memegang pantangan-pantangan atau menjalankan ritual-ritual yang

dilatarbelakangi oleh tradisi sabulungan.3 Namun tidak sedikit juga orang Mentawai yang

sudah tidak mengenal lagi sabulungan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan identitas

budaya mereka. Sejarah masa lalu di mana sabulungan dilarang oleh pemerintah,

perubahan gaya hidup, dan pembangunan daerah, menjadikan generasi muda orang

Mentawai mulai tercabut dari akar religiositasnya sendiri. Fenomena inilah yang menarik

bagi saya untuk dikaji lebih dalam. Bagaimana masyarakat Mentawai di P. Siberut

1 ALI atau juga dikenal Institut Sekulir “Mater Amabilis” berdiri pada 11 Oktober 1952 di Milan, Italia.

Permohonan Prefek Apostolik Padang, Mgr. Pasquale de Martino, atas tenaga biarawati yang berkarya di bidang medis menjadi latar belakang pembentukan institut tersebut.

3

bersiasat untuk menjaga nilai-nilai religi budaya yang terkandung dalam sabulungan

berhadapan dengan dominasi negara, pewarta agama serta masuknya budaya modern.

1.2. TEMA PENELITIAN

Sabulungan merupakan kepercayaan tradisional orang Mentawai. Orang Mentawai

pada awalnya tidak memiliki istilah tertentu untuk menyebut sistem kepercayaan mereka

atau ‘agama’. Pasca kemerdekaan Indonesia melalui Rapat Tiga Agama4, tahun 1954

keberadaan sabulungan dilarang. Namun selama perjalanan waktu, pengaruh larangan

tersebut mulai memudar dan membuat orang Mentawai saat ini memiliki pandangan dan

sikap yang berbeda atas kepercayaan lokal tersebut. Sebagian dari mereka masih

memandang sabulungan sebagai sumber identitas budaya Mentawai dan mencoba

mempertahankannya. Sebagian lagi berada dalam situasi ambivalen antara hendak

melupakan dan meninggalkan tradisi tersebut atau menghidupinya dengan cara baru.

1.3. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa negara melalui aparatusnya berusaha menghapuskan sabulungan?

Kapan dan dengan cara bagaimana usaha penghapusan itu berlangsung?

2. Bagaimana pandangan orang Mentawai saat ini tentang sabulungan dan

ritus-ritusnya dalam kehidupan sehari-hari?

3. Bagaimana siasat orang Mentawai mempertahankan sabulungan dan di mana

posisi sabulungan dalam pandangan orang Mentawai saat ini?

4 Coronesse mencatat perwakilan Rapat Tiga Agama ini merujuk pada Islam, Protestan, dan Arat

4 1.4. TUJUAN PENELITIAN

Melalui rumusan persoalan di atas penulis mencoba menggali data di lapangan dan

sejumlah literatur mengenai dominasi negara, pengaruh agama-agama samawi,

perubahan pola hidup terhadap religi orang Mentawai yang terkandung dalam

kepercayaan sabulungan. Hal itu bertujuan untuk mengungkap beberapa poin di bawah

ini:

1. Untuk mengetahui alasan, waktu pelaksanaan dan cara-cara yang dilakukan

negara dalam usaha menghapuskan sabulungan.

2. Untuk menganalisa bagaimana sabulungan dan ritus-situsnya dipandang dalam

kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Mentawai dewasa ini.

3. Untuk melihat siasat orang Mentawai mempertahankan sabulungan dan di mana

posisi sabulungan dalam pandangan orang Mentawai saat ini.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana dominasi negara terhadap

kepercayaan lokal – seperti yang tampak dalam pelarangan sabulungan – terjadi di

lapangan. Selain itu dari hasil penelitian ini bisa juga dilihat bagaimana orang Mentawai

di Siberut Selatan mempertahankan dan menghidupi religiositas mereka di tengah

pengaruh pembangunan, kehadiran agama-agama samawi, serta perubahan pola

kehidupan. Informasi ini akan sangat berguna untuk melihat sejarah perubahan identitas

budaya dan religi orang Mentawai serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang turut

5 1.6. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini akan diuraikan dua pokok pemikiran mengenai konsep agama dan

relasi kepercayaan lokal dengan agama-agama resmi pemerintah. Pertama akan kita lihat

bagaimana konsep agama dikonstruksi di Indonesia. Selanjutnya pada bagian kedua akan

diulas secara singkat bagaimana kepercayaan-kepercayaan lokal berhadapan dengan

agama-agama ‘resmi’ di Indonesia dan sejarah perkembangannya hingga saat ini.

1.Konsep Agama di Indonesia

Richard King dalam bagian kedua bukunya Agama, Orientalisme dan

Poskolonialisme (2001) menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya pergeseran makna

‘agama’. Ia merujuk pada konsep Cicero di masa pra-Kristen yang mengatakan akar kata

‘agama’ (religion) adalah bahasa Latin religio. Kata religio memiliki kaitan dengan kata

religere yang berarti ‘melacak kembali’ atau ‘membaca ulang’. Cicero dengan alur

pemikiran tersebut ingin memperlihatkan bahwa konsep ‘agama’ pada dasarnya berkaitan

erat dengan usaha menghadirkan kembali adat dan ritual dari nenek moyang atau leluhur

sebuah kelompok (King 2001: 68). Dalam pandangan ini ‘agama’ mengacu pada konsep

yang lebih luas dan memungkinkan dinamika kehidupan yang pluralistik. Karena jelas

dengan adanya beragam tradisi dan budaya di dunia, dimungkinkan juga muncul beragam

‘agama’. Dari konsep ini semua bentuk kepercayaan dan tradisi budaya lokal suku-suku

di Indonesia – seperti Kaharingan, Merapu, Parmalim, Sabulungan –bisa dikategorikan

sebagai agama. Namun rupanya sejarah memperlihatkan alur yang beragam.

Pada abad ke-3 ditemukan karya seorang penulis Kristen, Lactantius, yang menolak

konsep ‘agama’ Cicero. Lactantius berpendapat bahwa kata religio berasal dari kata Latin

6

Lactantius memperlihatkan bahwa religio merupakan hubungan atau ikatan antara Yang

Ilahi dan manusia. Ia juga kemudian mempertentangkan antara kelompok yang

menyembah dewa-dewa dan mereka yang percaya kepada Tuhan sebagai entitas yang

tunggal, sebagai sumber kebenaran. Hal ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan yang

pluralistik karena pergeseran makna ‘agama’ dari pemikiran Cicero kepada pandangan

Lactantius menyebabkan pula ketidaksetaraan antara kelompok-kelompok yang ada.

Dalam hal ini Kekristenan menempatkan diri sebagai pemegang kebenaran karena konsep

monoteisnya dan memandang kelompok-kelompok penyembah dewa-dewa dan tradisi

nenek moyang sebagai orang yang terbelakang atau kaum pagan yang masih percaya pada

takhayul. King menyimpulkan bahwa perubahan makna semantik sebagaimana

dijelaskan Lactantius menyebabkan perubahan seluruh konsep mengenai ‘agama’.

Sehingga diskusi-diskusi mengenai istilah ‘agama’ atau religio pada masa modern hingga

saat ini cenderung mengacu pada pemikiran Lactantius, di mana ‘agama’ dikonstruksikan

dalam paradigma Kekristenan yang secara eksklusif menitikberatkan konsep-konsep

keyakinan teistik – baik dalam wujud mono- , poli-, heno-, atau pan- teistik. Selain itu

muncul pula konsep dualisme antara dimensi Ilahi dan dimensi manusiawi serta konsep

dunia yang suci atau transenden di mana manusia mengikatkan diri (religare) kepadanya.

Dengan demikian menurut King, konsep ‘agama’ merupakan konstruksi sosio-kultural

yang khas dengan genealoginya sendiri yang khas juga (King, 2001: 71-76).

Berbeda dari Lactantius dan Cicero, Clifford Geertz memiliki definisi tersendiri

mengenai agama. Ia pertama-tama melihat agama sebagai sebuah sistem simbol.

Demikian definisi Geertz atas agama (Geertz, 1992: 5):

7

konsep-konsep mengenai suatu tatatan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu

tampak khas dan realistis.”

Pernyataan Geertz tentang agama yang demikian ini jelas memberikan ‘konsep agama’

ruang lingkup yang sangat luas. Baik agama-agama besar dunia seperti Hinduisme,

Kekristenan, Yahudi maupun Islam hingga kepercayaan-kepercayaan tradisional sebuah

suku tertentu termasuk dalam definisi tentang agama itu.

Menurut Geertz dalam kacamata antropologi sebuah agama menjadi penting karena

berfungsi sebagai sumber konsep atau gagasan yang umum dan jelas – mengenai dunia

kehidupan, mengenai pribadi manusia, dan juga bagaimana relasi antara keduanya itu –

bagi pribadi-pribadi tertentu maupun juga bagi sebuah kelompok masyarakat (Geertz,

1992: 46). Fungsi yang demikian dapat dengan mudah ditemui juga dalam sistem

kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Masing-masing kepercayaan tersebut dengan

jelas dan sistematis memperlihatkan bagaimana pola relasi antara manusia dan alam

kehidupannya. Dengan demikian jika menggunakan sudut pandang antropologis seperti

diuraikan oleh Geertz, sistem kepercayaan lokal yang begitu banyak di Indonesia juga

bisa dikategorikan sebagai agama.

Kata ‘agama’ dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:

“sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dsb) dengan ajaran kebaktian dan

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.” (KBBI edisi ke-2, cetakan

ke-4, 1995). Namun jika dilihat dalam sejarah, kata ‘agama’ yang kita kenal saat ini telah

mengalami rangkaian proses pemaknaan yang panjang. Dalam sejarah bangsa Indonesia

8

ini untuk berdagang. Kehadiran para penjelajah samudera dan pedagang ini lah yang

memperkenalkan bentuk baru religiositas. Pada masa itu pengaruh Hinduisme dan

Budhisme mulai tersebar sehingga memunculkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.

Kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut memberikan gambaran bagaimana ‘agama’ telah

menjadi sumber legitimasi politis dan status sosial. Pada masa itu menjadi ber-‘agama’

pertama-tama berarti menjadi modern, berkuasa, dan sejahtera (Ropi, 2017: 44).

Di Indonesia kata ‘agama’ diterima begitu saja secara umum untuk

menterjemahkan kata ‘religion’. Padahal secara semantik kata ‘agama’ memiliki makna

yang lebih sempit dari kata ‘religi’ – yang juga diadopsi dalam bahasa Indonesia dari

bahasa Belanda ‘religie’. Kata ‘agama’ sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang

memiliki makna harafiah ‘abadi’ dan membawa gagasan mengenai pewahyuan

(revelation). Menurut Michael Picard (2011), hal ini yang menjadikan konsep mengenai

agama di Indonesia menjadi unik. Menurutnya kata ‘agama’ merupakan paduan unik:

sebuah kata Sansekerta yang mengandung pandangan Kekristenan mengenai apa yang

disebut sebagai agama dunia dengan pemahaman Islam tentang apa yang didefinisikan

sebagai agama yang tepat. Agama yang tepat dalam pandangan itu mengandung

unsur-unsur seperti: sebuah wahyu Ilahi yang direkam dalam kitab suci oleh para nabi utusan,

sistem peraturan bagi pemeluknya, upacara pujian bagi umat, dan pengakuan atau

keyakinan akan Tuhan yang Esa (Picard, 2011:3, 2017: 25). Unsur Tuhan, Nabi, dan

Kitab suci menjadi elemen utama sebuah agama (Ropi, 2017:119). Kategori-kategori

tersebut kemudian digunakan oleh Departemen Agama sebagai syarat sebuah ‘agama’ di

Indonesia. Rupanya syarat-syarat ini-lah yang kemudian diusulkan oleh Departemen

Agama pada tahun 1952 sebagai kategori resmi untuk melihat apakah sebuah

9

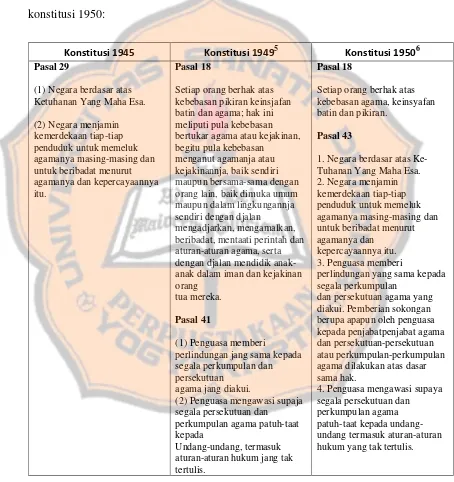

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia para tokoh kemerdekaan sepakat

bahwa agama merupakan elemen yang penting bagi negara (Ropi, 2017:57). Namun

dalam perkembangannya sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945 terdapat sedikit

perubahan mengenai kedudukan agama dalam Undang-Undang Dasar. Tabel berikut

memperlihatkan bagaimana kedudukan agama dalam konstitusi 1945, konstitusi 1949 dan

konstitusi 1950:

Konstitusi 1945 Konstitusi 19495 Konstitusi 19506

Pasal 29

5 Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagaimana diputuskan dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1950 6 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950

10

Meskipun terdapat sejumlah perubahan yang terjadi dalam kebijakan negara atas agama

di Indonesia, dalam ketiga model konstitusi negara tidak tercantum agama apa saja yang

dimaksud. Dan walaupun tampak bahwa kebebasan beragama dan menganut kepercayaan

warga negara dijamin oleh pemerintah, dalam praktiknya wujud jaminan dan pengakuan

kebebasan beragama tersebut masih terus mengalami perubahan yang panjang. Baru

dalam TAPPRES NO.1/PNPS/Tahun 1965 pemerintah secara eksplisit menyatakan 6

agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu – sebagai agama yang

dipeluk oleh orang Indonesia dan yang muncul dalam sejarah perkembangan

agama-agama di Nusantara.Pada masa Orde Baru berdasar Tap MPR No.4 Tahun 1978, secara

tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang berbeda dengan agama.

Selanjutnya keberadaan aliran kepercayaan tradisional atau agama-agama lokal tidak lagi

berada dalam wewenang Departemen Agama melainkan dipercayakan kepada

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Budaya kemudian

membentuk direktorat baru yakni Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan Tradisi (Picard, 2011:15). Kemunculan Tap MPR No.4 Tahun 1978

menjadi awal mula peraturan pemerintah yang mewajibkan pengisian kolom agama

dalam pembuatan KTP. Dampaknya banyak penganut agama lokal yang harus

menghadapi pilihan antara mengkonversi keyakinan mereka pada agama-agama yang

diakui oleh pemerintah, atau berjuang dan berafiliasi dengan salah satu agama resmi

tersebut.

Aliran-aliran kepercayaan tradisional yang telah ada di Nusantara jauh sebelum

kemerdekaan akibatnya harus menerima nasib diwacanakan sebagai sesuatu yang kuno,

asing, dan penghalang terbentuknya masyarakat yang merdeka dan modern. Padahal

11

diwariskan dan mewarnai kehidupan suku turun-temurun. Para penganut aliran

kepercayaan dalam rezim pemerintahan Orde Baru disamakan statusnya sebagai orang

yang ‘belum beragama’ dan kelompok ini juga belum diakui sebagai warga negara

seutuhnya. Mereka dipandang oleh pemerintah sebagai kelompok yang perlu

‘diberadabkan’ (Ropi, 2017:155). Untuk itu masyarakat dalam kelompok ini harus

menganut salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sehingga agar bisa

memperoleh pengakuan dan pelayanan dari pemerintah sebagai warga negara dan bagian

dari kelompok masyarakat modern.

Sejarah pembentukan konsep agama di Indonesia dan penerapannya dalam

kebijakan negara telah memunculkan apa yang dikenal dengan politik rekognisi. Hal ini

mengacu pada upaya kelompok mayoritas yang berkuasa untuk menggunakan agama

sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk mengontrol kelompok minoritas, yang dalam

kasus di atas merupakan para penghayat aliran kepercayaan.

2. Agama Lokal vs Agama ‘Resmi’

Sebelum tahun 1950an sistem kepercayaan tradisional orang Mentawai dikenal

dengan nama sabulungan. Baru setelah kemerdekaan di tahun 1950an itu, pemerintah dan

para misionaris menambahkan kata arat untuk menyebut sistem kepercayaan lokal

tersebut sebagai agama. Sebenarnya kata arat merupakan adaptasi dari kata dalam bahasa

Indonesia ‘adat’ (custom). Sebelum kata arat digunakan, orang Mentawai menggunakan

kata punenyang berarti ‘kegiatan’ (activity) baru dalam perjalanan waktu kata ini berubah

menjadi arat. Kata arat sendiri memiliki makna yang lebih luas. Ia bisa berarti

peraturan-peraturan, norma-norma, adat maupun kebiasaan-kebiasaan (Juniator, 2012: 68).

Kehadiran agama-agama dari luar dan peristiwa yang dikenal dengan Rapat Tiga

12

Rapat Tiga Agama sendiri muncul dengan latar belakang program pemerintah pasca

kemerdekaan yang bertujuan untuk menyatukan suku-suku dari seluruh nusantara dalam

kelompok sosial dan budaya utama yang bersifat nasional (Persoon 2004: 23; Mulhadi

2007: 20-21; Juniator 2012:72). Mulhadi menulis bahwa pelarangan sabulungan oleh

pemerintah pada 1954 bukan karena kepercayaan tersebut mengandung unsur ajaran

sesat atau juga bukan merupakan sempalan dari agama-agama resmi yang diakui negara.

Kepercayaan tradisional suku Mentawai itu dilarang karena ketakutan pemerintah yang

memandang sistem kepercayaan itu berpotensi mengancam kestabilan Negara Kesatuan

(Mulhadi, 2007:14). Kekhawatiran pemerintah ini kemudian dipertegas dengan

dikeluarkannya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau

Penodaan Agama. Menurut Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, UU tersebut

lahir dari keinginan pemerintah Soekarno dalam usaha membendung ateisme dan

beragam upaya merekayasa bentuk aliran-aliran baru yang kehadirannya bisa merusak

agama-agama yang telah ada7.

Dengan pelarangan atas sabulungan serta praktik-praktiknya, pemerintah daerah

Sumatera Barat bersama dengan aparat melarang segala bentuk praktik yang berkaitan

dengan kepercayaan lokal tersebut bahkan juga membakar dan memusnahkan

benda-benda yang berhubungan dengannya. Masyarakat suku Mentawai diminta untuk beralih

kepada agama-agama resmi yang kala itu diakui pemerintah Indonesia, yakni Islam,

Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Sabulungan diidentikkan dengan kepercayaan

masyarakat ‘primitif’ dan dengan demikian oleh pemerintah bisa dilenyapkan sehingga

13

budaya modern – masyarakat yang merdeka, diakuinya pemerintahan sentralistik, serta

penghayatan atas agama resmi – bisa diterima (Juniator 2012:73).

Program ‘pendisiplinan’ agama-agama tradisional di Indonesia itu berlangsung

selama periode 1950an – 1967 di masa pemerintahan Soekarno dan berlanjut hingga era

kepemimpinan Soeharto (1967-1998). Tappres No. 1 tahun 1965 yang menjadi landasan

pengaturan agama-agama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno bertujuan

mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang diakibatkan oleh pencemaran agama

yang beragam di Indonesia. Dengan begitu banyaknya etnis dan aliran kepercayaan,

pencemaran agama bisa memecah belah bangsa dan mempengaruhi stabilitas nasional.

Di masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menjadikan peraturan tersebut sebagai sarana

politis untuk melawan ideologi komunis dengan memanfaatkan sentimen anti PKI pasca

peristiwa 30 September. Keberadaan orang-orang yang tidak beragama yang diidentikkan

dengan komunisme menjadi ancaman bangsa. Komunisme bukan saja ditolak tetapi juga

dipertentangkan dengan jati diri bangsa dengan menggunakan landasan agama (Ropi,

2017: 132). Di kepulauan Mentawai sendiri proses itu terjadi pula. Pulau-pulau yang

berada di selatan, P. Pagai dan P. Sipora mengalami dampak yang paling kentara.

Sedangkan di P. Siberut sekelompok orang Mentawai memilih menetap di bagian hulu

sungai dan pedalaman untuk menghindari pengaruh pemerintah (Juniator 2012: 73-74;

Hammons 2016: 407). Untuk itulah hingga saat ini jejak-jejak tradisi sabulungan masih

bisa ditemukan di wilayah P. Siberut.

C.S. Hammons menuliskan bahwa pada periode tahun 1980-1990an, banyak

penduduk di desa-desa di Siberut menganut agama Kristen (Protestan atau Katolik).

Namun demikian di desa-desa hulu, yang terletak jauh dari garis pantai, mereka memilih

14

atau Islam sebagai ‘agama’ (religion) (Hammons 2016:407). Inilah yang disebut oleh

Coronesse sebagai sistem ‘bikultural’. Ia berpandangan bahwa tidak mungkin pertemuan

Tiga Agama tahun 1954 dan peristiwa pelarangan atas kepercayaan tradisional itu

sesudahnya bisa serta merta menjadikan masyarakat suku Mentawai beralih kepercayaan.

Sabulungan menurut Coronesse belum terkikis habis di hati orang Mentawai. Ia menulis:

Pada hakikatnya Arat Sabulungan belum terkikis habis di lubuk hati orang Mentawai, yang menjalankan upacara Arat dengan sembunyi-sembunyi. Hal mana dapat dibuktikan dalam laporan yang tercantum:

- Larangan Pemerintah tentang Arat pada lahirnya dipatuhi, namun secara diam-diam, kegiatan Arat Sabulungan dijalankan juga.

- Agama yang baru dipeluk sama sekali belum lagi merasuk ke hati dan tradisi tua yang telah membudaya sangat susah lenyap.

- Kepercayaan terhadap obat sikerei, lebih ampuh dan manjur ketimbang obat-obatan modern dan Puskesmas.

- Payah sekali mencari suatu metoda untuk meyakinkan pengikut-pengikut arat sabulungan. (Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penerangan, Bimbingan Dakwah/Khutbah Agama Katolik tentang pengangkatan tenaga-tenaga team operasional penerangan agama Katolik daerah No.056/ Kep.19/1974-75.)

Oleh sebab itu corak keagamaan di Mentawai disebut Bikultural; bersama-sama (dengan) agama resmi, hidup dengan diam-diam agama asli yang digolongkan ke dalam aliran kebatinan (Coronesse, 1986:39).

Konsep mengenai bikulturalisme sendiri memiliki cakupan yang cukup luas.

Secara umum bikulturalisme mengacu pada gagasan mengenai rasa nyaman dan

kemahiran seseorang menghidupi budaya warisannya bersamaan dengan budaya di

negara atau wilayah di mana ia berada (SJ. Schwartz, 2010: 26). Dalam pandangan

tersebut seseorang yang fasih berbicara baik bahasa Jawa dan Batak umpamanya, atau

15

merupakan contoh bikulturalisme. Akan tetapi secara lebih dalam, sebagaimana ditulis

oleh Schwartz, bikulturalisme meliputi juga penyatuan nilai-nilai warisan budaya

tertentu dengan arus budaya lain menjadi sebuah perpaduan yang unik dan bersifat

personal. Dalam pandangan terebut situasi yang dialami orang Mentawai – menghidupi

sabulungan sebagai warisan budaya dan menganut agama Katolik dan Protestan

sebagaimana dituntut pemerintah – merupakan wujud bikulturalisme. Berbeda dengan

sinkretisme – di mana terjadi perbaduan dan perpaduan unsur-unsur agama dan

aliran-aliran kepercayaan sehingga muncul bentuk baru yang abstrak demi mencari keserasian

– dalam bikulturalisme tidak diperoleh bentuk baru budaya yang tunggal. Masing-masing

unsur budaya yang dihidupi secara bersamaan tetap berdiri mandiri. Hammons (2016:

404-405) mencatat pula bahwa saat ini banyak dijumpai masyarakat Suku Mentawai

yang tetap mempraktikkan kepercayaan lokal sabulungan dan juga memeluk salah satu

agama yang ada; Protestan, Katolik atau Islam. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

Menjadi tidak wajar justru mereka yang tidak menganut agama resmi dan hanya

mempraktikkan agama lokal saja. Karena dalam pandangan mereka, tidak memeluk

agama resmi yang diakui negara berarti anti-negara.

Selain peristiwa pelarangan atas sabulungan di Mentawai, kepercayaan lokal

masyarakat suku Ngaju, Kaharingan, di Kalimantan Tengah juga mengalami hal yang

serupa. Nama Kaharingan berarti: membangkitkan hidup, membuat hidup (Baier 2007:

567, Baier 2014: 172). Kaharingan sendiri sebenarnya merupakan salah satu sistem

kepercayaan lokal yang ada di Kalimantan. Seperti juga Arat Sabulungan, para penganut

16

ataupun roh-roh lain yang berada di sekitar mereka. Mereka juga percaya bahwa segala

benda dan tumbuhan yang ada memiliki jiwa dan mampu merasa seperti halnya manusia.8

Jika sabulungan dilarang keberadaanya oleh pemerintah pada 1954, Kaharingan di

Kalimantan memiliki sejarah yang berbeda. Para penganut Kaharingan berusaha

memperjuangkan sistem kepercayaan mereka untuk bisa diterima sebagai agama resmi.

Sebagai salah satu cara agar Kaharingan sejalan dengan butir pertama Pancasila – di mana

negara menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa – pada tahun 1953 Kaharingan

menyatakan bahwa mereka mengakui pula Tuhan yang Esa yakni apa yang mereka sebut

Ranying Hatalla Langit. Ia adalah Yang Mahakuasa sumber kehidupan dan juga

penghancur. Teologi yang dianut oleh Kaharingan juga menyerupai Trimurti pada agama

Hindu (Baier 2007: 565-566).

Perjuangan para penganut Kaharingan memperoleh pengakuan sebagai pemeluk

agama resmi negara masih harus menempuh proses yang panjang. Di Indonesia sebuah

aliran kepercayaan dianggap sebagai ‘agama’ jika memiliki unusr-unsur mendasar

seperti: 1) mangandung kepercayaan akan Tuhan yang Esa, 2) memiliki kitab suci, 3)

tempat ibadat, serta 4) hari-hari raya keagamaan9. Untuk memenuhi kriteria tersebut

penganut Kaharingan mengadaptasi kembali mitos penciptaan suku Ngaju dan

menjadikannya sebagai kitab suci dengan sebutan ‘Panaturan Tamparan Taluh

Handiai’.10 Setelah masa tahun 1970-an mereka menyebut tempat ibadat agama

Kaharingan dengan istilah Balai Basarah. Dan barulah pada tahun 1980 pemerintah

secara resmi mengakui Kaharingan, bukan sebagai agama resmi yang berdiri otonom,

8Lih. Khalikin, A. 2016. Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan

Tengah. Harmoni, 10(1), Hlm. 189-206.

9Bdk. Iskandar, N., Suud, A. K., & Si, S. 2017. Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan

Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Jakarta: Miswar. Hlm. 27.

17

melainkan sebagai bagian dari agama Hindu. Oleh karena itu sistem kepercayaan ini

dikenal dengan sebutan agama Hindu Kaharingan (Baier 2007: 566-568).

Ada begitu banyak contoh kisah para penganut ‘agama lokal’ dan aliran

kepercayaan tradisional yang ada di Indonesia berhadapan dengan kebijakan pemerintah

pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sebagian dari penganut agama-agama lokal

tersebut harus rela meninggalkan ajaran para leluhur dan beralih memeluk agama resmi

negara. Sebagian yang lain memilih untuk memperjuangkan keyakinan tradisional

mereka sehingga bisa diakui negara atau setidaknya menggabungkan diri pada salah satu

agama resmi negara sebagaimana dilakukan oleh pemeluk Kaharingan di Kalimantan.

Kini keberadaan aliran kepercayaan seperti mendapat angin segar. Pada 7

November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Permohonan uji materi

tersebut dilayangkan oleh beberapa perwakilan kelompok penganut kepercayaan di

Indonesia. Mereka datang dari Komunitas Merapu di P. Sumba, penganut kepercayaan

Parmalim di Sumatera Utara, penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Sumatera

Utara, serta perwakilan dari penganut kepercayaan Sapto Darmo di Jawa. Bagian yang

diuji dalam sidang MK itu adalah pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5)

dari UU No.23 tahun 2006 juncto UU No.24 tahun 2013. Hasilnya, ketua MK Arif

Hidayat menyatakan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945

18

termasuk aliran kepercayaan.11 Melalui putusan itu kini para penganut agama lokal atau

aliran kepercayaan bisa mencantumkan status kepercayaan mereka pada kolom Kartu

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini merupakan babak baru dalam

sejarah perjuangan pengakuan atas agama dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia.

G. KERANGKA TEORI

Dalam tesis ini penulis mencoba melihat fenomena peminggiran dan perlawanan

yang dialami orang Mentawai di Siberut dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan

James Scott (1985). Scott memaparkan hasil penelitian lapangannya selama 2 tahun

(1978-1980) terhadap kaum petani di sebuah desa kecil yang dinamainya Sedaka (bukan

nama sebenarnya) di wilayah Kedah, barat laut Malaysia. Fokus perhatiannya tertuju pada

perjuangan ideologis kaum petani yang menghasilkan perlawanan terhadap kelompok

yang mengeksploitasi mereka dengan latar belakang revolusi hijau yang terjadi pada masa

itu. Dari model pendekatan Scott, penulis mencoba mengambil salah satu poin pemikiran

penting untuk menganalisis hasil penelitian dalam tesis ini. Buah pemikiran Scott yang

penulis gunakan adalah konsepnya mengenai ‘perlawanan dalam wujud keseharian’

(everyday forms of resistance).

1. Perlawanan dalam Wujud Keseharian

Scott (1985: xvi) melihat bahwa kemunculan kaum petani sebagai tokoh utama

sejarah tidak begitu dominan. Mereka sering hanya dikenal sebagai kelompok anonim

yang dikaitkan dengan statistik pajak, pergerakan tenaga kerja, kaum pemilik tanah, dan

hal-hal lain yang berhubungan dengan produksi hasil pertanian. Kondisi dan situasi yang

11

19

dialami kaum petani tidak memungkinkan mereka melakukan pemberontakan terhadap

kelompok yang mendulang keuntungan dan mengeksploitasi diri mereka. Konflik yang

muncul di Sedaka antara petani miskin dan para pemilik tanah yang kaya dilatarbelakangi

oleh perubahan hubungan produksi. Revolusi hijau yang terjadi memicu perubahan pola

pertanian. Panen yang dilipatgandakan dalam dua kali musim tanam serta mekanisasi

pertanian yang didukung pemerintah hanya menambah keuntungan di kalangan para

pemilik tanah. Hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan sosial antara para tuan tanah

dan petani.

Kesenjangan yang terjadi tampak dalam perilaku para tuan tanah seperti misalnya:

mengubah kebijakan sewa tanah, penggantian buruh tani manusia dengan mesin, dan

menyewakan tanah garapan yang luas dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu di

dalam relasi kehidupan sosial antara tuan tanah dan petani muncul perubahan perilaku

yang merugikan kaum petani miskin. Para tuan tanah mengurangi atau tidak lagi

memberikan pesta panen, memberi zakat dan sedekah sebagaimana dilakukan seturut

tradisi Islam, serta pengakuan-pengakuan sosial yang dulunya mewarnai kehidupan sosial

di wilayah Sedaka (Scott, 1985: 305). Hal ini bagi para petani kecil merupakan hal yang

merugikan. Konsekuensinya para petani miskin berusaha memperjuangkan kepentingan

mereka agar praktik-praktik sosial masa lalu diperoleh kembali. Diskriminasi oleh para

tuan tanah terhadap kelas petani akibat perubahan proses produksi pertanian itu memicu

munculnya perlawanan.

Bagi Scott kaum minoritas seperti para petani di Sedaka tidak dimungkinkan

mengadakan perlawanan frontal, terbuka, dan kolektif karena situasi struktur kelas sosial

yang kompleks dan rumit di antara para pemilik tanah dan petani. Selain itu ketika para

20

maka pilihan lainnya adalah melakukan protes sambil ‘melarikan diri’ atau menghindar

(Scott 1985: 244). Scott dalam pengamatan lapangannya di Malaysia menitikberatkan

perhatiannya pada bentuk perlawanan kelompok petani yang dilakukan secara sederhana

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang oleh Scott disebutnya sebagai

‘perlawanan dalam wujud keseharian’ kaum petani.

Berbeda dengan model perlawanan yang terang-terangan, terorganisir dan

terencana rapi, bentuk perlawanan ini muncul dalam hal-hal yang seolah remeh temeh

belaka. Sikap bermalas-malasan, kepatuhan palsu, gosip, pencurian kecil-kecilan, hingga

melakukan sabotase, merupakan bentuk-bentuk senjata perlawanan kaum petani (Scott

1985: 29). Di permukaan orang akan melihat bagaimana kaum petani seolah ‘tunduk’

pada kebijakan pemerintah dan para pemilik tanah. Namun investigasi Scott

menunjukkan bahwa di bawah permukaan yang tampak itu para petani tetap mengadakan

perlawanan dan mengkritik pihak yang menguasai mereka. Scott mencermati pola-pola

perlawanan yang terjadi di kalangan kaum petani di Sedaka menghasilkan semacam

pembedaan antara dua wujud perlawanan. Di satu sisi adalah ‘perlawanan yang

sesungguhnya’ yang memiliki ciri: (1) Organik, sistematik, dan kooperatif. (2) Memiliki

prinsip tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri. (3) Bisa berdampak pada munculnya

gerakan revolusioner. (4) Memiliki ide atau tujuan meniadakan kelas dominan. Di sisi

lain merupakan ‘perlawanan kecil-kecilan’ yang justru berciri hal yang sebaliknya: (1)

Tidak teratur dan tidak sistematis. (2) Oportunis dan mengutamakan kepentingan diri

sendiri. (3) Tidak sampai berujung pada gerakan revolusioner. (4) Sama sekali tidak

tersirat upaya atau gagasan menggulingkan kelas dominan.

Kedua model perlawanan tersebut menurut Scott penting untuk melihat gerakan

21

perlawanan yang tampak kecil-kecilan bisa menjadikan analisis terhadap gerakan

perlawanan kaum petani itu menjadi kurang lengkap. Keputusan Scott untuk menggali

konflik kelas di Sedaka dari sudut pandang kelompok minoritas menjadi penting untuk

menggali apa yang terjadi di bawah permukaan situasi sosial yang terjadi.

Penelitian Scott di Sedaka memberikan sumbangan gagasan mengenai pembedaan

antara public transcript dan hidden transcript. Apa yang tampak di permukaan, seperti

relasi kuasa antara petani dan dominasi para pemilik lahan, dipandang sebagai ‘public

transcripts’. Sementara perlawanan dan protes para petani yang dilakukan di bawah

permukaan itulah yang disebut ‘hidden transcript’. Bentuk resistensi yang dilakukan para

petani bisa muncul dalam kegiatan gosip, pencurian dan sabotase kecil-kecilan, mogok

kerja atau bermalas-malasan. Menurut Scott perlawanan yang sifatnya frontal dan

dilakukan dalam skala besar tidak mungkin terjadi dan hanya akan berakhir sia-sia

melawan kaum pemilik tanah yang kaya dan didukung oleh pemerintah. Kelas petani

menurut Scott seringkali berada dalam posisi yang ironis dalam konflik antar kelas.

Segala bentuk revolusi dan perlawanan terbuka akan dengan mudah ditindak dengan

tegas oleh pemerintah dan kelas yang mendominasi. Bahkan ketika para petani memberi

dukungan mereka kepada salah satu kelompok partai, tidak memberikan jaminan

kepastian bahwa nasib mereka kelak akan diperjuangkan. Bayang-bayang akan

pembunuhan massal, penindasan, serta kehancuran moral yang disebabkan oleh

pemberontakan menjadikan kaum petani cenderung menghindari konfrontasi secara

terbuka (Scott, 1985:29-30).

2. Resistensi Orang Siberut dalam Praktik Sabulungan

Ada beberapa pokok pemikiran Scott dalam penelitiannya yang penulis gunakan

22

pemikiran tersebut adalah: hegemoni dalam konflik ideologi, model perlawanan simbolik

dan gagasan mengenai narasi terselubung (hidden transcript).

a. Hegemoni dalam Konflik Ideologi

Jika dalam penelitian James Scott kaum petani berhadapan dengan dominasi para

pemilik tanah dengan latar belakang revolusi hijau, orang Mentawai di Siberut dalam

penelitian ini berada di posisi serupa berhadapan dengan dominasi negara dan para

pewarta agama pasca kemerdekaan Indonesia. Barker (2014:119) secara singkat

menjelaskan hegemoni sebagai upaya memproduksi seperangkat makna, gagasan,

ide-ide, dan juga ideologi, oleh golongan yang berkuasa dan kemudian secara otoriter

golongan tersebut berupaya menjaga dan mempertahankannya. Menurut Gramsci,

ideologi sendiri bisa dipandang sebagai ide-ide, gugus makna, dan praktik yang fungsinya

mendukung kekuasaan kelas sosial tertentu (Barker, 2014:138). Dalam konteks konflik

di Sedaka, wujud hegemoni tersebut tampak dalam pertarungan ideologi yang terjadi

antara tuan tanah dan kaum petani. Para pemilik tanah yang kaya – karena kedudukan

sosialnya – dan diperkuat oleh dukungan pemerintah memiliki kuasa untuk memaksakan

gagasan dan ide-ide mereka tentang bagaimana sebaiknya perilaku para petani. Namun

tidak demikian dengan kelas petani. Mereka selalu berada di posisi subordinat yang tidak

menguntungkan untuk memaksakan ide-ide mereka terhadap orang kaya (Scott, 1985:

315).

Situasi yang serupa terjadi di Siberut pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Negara muncul sebagai pihak yang mendominasi gagasan dan ide-ide mengenai warga

negara modern. Dominasi ideologi tersebut muncul dalam kebijakan pemerintah di P.

23

diwacanakan secara dangkal melalui penghayatan atas ‘agama resmi’12 – di mana

tampak bahwa kepercayaa-kepercayaan tradisional seperti sabulungan tidak termasuk

dalam kategori tersebut – hidup dalam desa-desa yang dibentuk pemerintah, dan

mengenyam pendidikan. Dan sebagaimana para petani kecil di Sedaka, penghayat

sabulungan di Siberut berada dalam posisi yang tidak memungkinkan memaksakan

gagasan mereka sendiri terhadap negara sebagai kelas yang berkuasa. Konflik ideologi

yang terjadi di Siberut inilah yang kemudian menyebabkan diskriminasi kelompok

tertentu sehingga memicu munculnya perlawanan. Dalam hal ini perlawanan dipahami

bukan semata-mata sebagai perilaku ofensif yang berusaha membalikkan tatanan kelas

sosial melainkan juga sebagai upaya protes serta negosiasi yang terjadi di dalam relasi

kekuasaan itu sendiri. Resistensi orang Mentawai di Siberut bukan terwujud dalam

perilaku menentang program pemerintah dan menolak segala bentuk peraturan yang

diberikan, tetapi justru terjadi melalui negosiasi dengan segala perubahan tersebut.

b. Model Perlawanan Simbolik.

Suatu tindakan atau aksi seseorang atau sekelompok orang lahir dari kehendak yang

dipengaruhi oleh kesadaran mereka. Scott berpendapat bahwa aksi perlawanan dan

pemikiran (mengenai) perlawanan selalu berhubungan secara dialogis. Kesadaran untuk

melakukan aksi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Ada kalanya garis

aksi yang muncul bisa berupa hal yang mustahil dan unik (Scott, 1985: 38). Menganalisis

kesadaran intensional yang ada di balik tindakan resistensi suatu kelompok menjadi

penting untuk memahami bentuk protes dalam wujud keseharian.

24

Bentuk perlawanan simbolik kelas tertentu tidak bisa dilepaskan dari gagasan

mengenai ‘mistifikasi’ atau ‘kesadaran palsu’ yang muncul dari hegemoni simbolis pula.

Dalam hal ini Scott mengutip pemikiran Gramsci mengenai tindakan kelompok dominan

yang berkuasa mengendalikan sektor-sektor idiologis dari masyarakat seperti agama,

pendidikan, dan media massa. Mereka dengan demikian berusaha membangun

gagasan-gagasan yang indah, ideal, dan tampak asli. Apa yang dilakukan negara di daerah-daerah

seperti di Siberut merupakan wujud hegemoni simbolis tersebut. Gagasan yang dibangun

adalah bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang menerima sila Ketuhanan

Yang Maha Esa dan hal itu dinyatakan dengan dianutnya agama tertentu. Gagasan lain

yang dibangun adalah bahwa masyarakat yang merdeka dan modern meninggalkan segala

bentuk tradisi animisme. Gagasan mengenai cara hidup bermasyarakat yang berpusat

pada wilayah administratif sebagaimana diakui pemerintah juga merupakan

konsep-konsep yang diwacanakan oleh pemerintah. Bagi Gramsci, sebagaimana ditulis Scott,

mereka yang merupakan kelas yang didominasi lebih diperbudak dalam tataran pemikiran

daripada dalam tataran praktik dan perilaku (Scott, 1985: 39).

Hegemoni simbolik negara di atas dengan demikian berhadapan dengan ideologi

orang Mentawai di mana relasi keduanya tidak pernah sejajar. Bentuk-bentuk ritual,

tradisi, simbol-simbol budaya, serta norma-norma tradisional yang telah dihidupi orang

Mentawai sekian lama telah membentuk semacam ideologi yang tidak bisa begitu saja

dihilangkan. Bahwa kemudian orang-orang Mentawai di Siberut berduyun-duyun

menganut agama sebagaimana diharapkan pemerintah dengan demikian tidak

semata-mata memperlihatkan tidak adanya perlawanan. Ritual-ritual sabulungan yang masih

dihidupi sekelompok orang Mentawai di Siberut bisa jadi merupakan wujud

25

kelompok yang dikuasai begitu saja oleh tatanan sosial yang diupayakan oleh para

penguasa.

c. Narasi Terselubung

Konflik yang terjadi di antara kelas tuan tanah dan petani miskin di Sedaka

berlangsung seperti di atas ‘pentas’. Relasi antara para petani dan tuan-tuan tanah yang

kaya tampak berjalan normal. Para petani menghormati kedudukan para pemilik lahan

dan mengiyakan apa yang mereka harapkan dari kaum mereka. Demikian pula para

pemilik lahan juga menjalankan peran sosial mereka dengan memberikan zakat dan

sumbangan kepara orang-orang miskin pada hari-hari besar keagamaan. Namun situasi di

bawah pentas justru berbeda. Perlawanan yang berlangsung justru terjadi ‘di bawah

permukaan’. Sifat bermalas-malasan, kepatuhan palsu, gosip di kedai-kedai kopi, dan

sabotase peralatan produksi pertanian, terus berlangsung. Gerakan di bawah pentas ini

merupakan bentuk narasi yang terselubung (hidden transcript) yang oleh Scott dibedakan

dengan situasi kehidupan umum yang tampak di permukaan (public transcript) (Scott,

1990:4).

Pemikiran Scott mengenai hidden transcript yang diterapkannya dalam penelitian

terhadap petani di Sedaka diuraikan secara detail dalam bukunya Hidden Transcripts:

Domination and And The Arts of Resistance (1990). Segala bentuk tingkah laku,

perbincangan, praktik-praktik yang dilakukan kelompok subordinat di ‘luar pentas’

tersebut sama sekali bertentangan dan mampu mengubah apa yang tampak di ‘atas

pentas’. Istilah hidden transcript ini digunakan Scott untuk memperlihatkan bahwa apa

yang terjadi di ‘luar pentas’ benar-benar berada di luar pengamatan para pemegang

kekuasaan atau kelas yang mendominasi (Scott, 1990:4). Maka untuk melihat bagaimana

26

antara hidden transcript dan public transcript (Scott, 1990: 5). Ada 3 karakteristik hidden

transcript menurut Scott (1990: 14) yang penting untuk diperhatikan. Pertama, narasi

terselubung (hidden transcript) secara khusus diperuntukkan bagi kelas sosial tertentu

dan terhadap seperangkat tindakan tertentu. Dengan demikian narasi kelas sosial tersebut

diuraikan dalam ‘publik terbatas’ dan oleh karena itu ‘tersembunyi’ bagi golongan kelas

tertentu. Dalam kisah petani di Sedaka, apa yang dilakukan para petani tersembunyi bagi

kelompok tuan tanah dan pemerintah. Sedangkan dalam kasus di Siberut, praktik

sabulungan tersembunyi bagi pemerintah dan para pewarta agama. Kedua, narasi

terselubung tidak hanya berwujud wacana, cerita-cerita, tetapi juga mencakup

serangkaian praktik dan tindakan. Tindakan para petani di Sedaka bekerja sambil

bermalas-malasan, pencurian, menghindari pajak, merupakan hal yang tak terlepas dari

konsep narasi terselubung. Hal yang mirip terjadi pula dikalangan orang Mentawai di

Siberut, yang menghindari istilah sabulungan dan lebih memilih menggunakan kata

‘budaya’ serta menjalankan pula kewajiban hidup beragama sebagaimana dianjurkan

agama masing-masing. Karakteristik ketiga dari narasi terselubung adalah situasi yang

memperlihatkan bahwa perbatasan antara public transcript dan hidden transcript tidak

selalu jelas. Perbatasan tersebut selalu menjadi bagian dari wilayah perjuangan

terus-menerus antara kelompok yang mendominasid an kelompok subordinat.

Pemikiran Scott ini juga yang akan digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi

di Siberut. Bagaimana orang Mentawai dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat

umum mengikuti arahan pemerintah untuk menganut agama resmi dan meninggalkan

tradisi sabulungan? Namun situasi yang terjadi di bawah pentas memperlihatkan hal yang

27

untuk melihat fenomena yang terjadi di kalangan orang Mentawai di Siberut yang masih

menjaga tradisi sabulungan dalam kehidupan mereka saat ini.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dan

studi pustaka untuk mengumpulkan data. Pemilihan informan dilakukan dengan metode

purposive sampling. Wawancara dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tetua

adat yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Selatan. Lokasi ini dipilih karena di sana

masih bisa dijumpai masyarakat tradisional Mentawai. Wilayah tersebut juga sering

menjadi tujuan kunjungan wisatawan mancanegara ataupun domestik yang ingin

mengenal dan melihat dari dekat kehidupan tradisional suku Mentawai.

Penelitiaan lapangan dilakukan secara khusus oleh penulis dalam 2 periode. Yang

pertama pada bulan Januari 2017 selama 2 minggu dan yang kedua dilaksanakan pada

bulan Desember 2017 sampai awal Januari 2018 selama 4 minggu. Pada kunjungan

pertama, penulis mengadakan perbincangan dengan beberapa kenalan di Siberut

mengenai tema tesis ini. Dari pertukaran pikiran tersebut, penulis dibantu beberapa

kenalan mencoba mencari tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang memiliki pemahaman

atas tema yang akan penulis angkat dalam tulisan ini. Waktu kunjungan yang cukup

singkat, dan kesulitan menjumpai para informan di kediaman mereka mejadi salah satu

kendala yang penulis hadapi di lapangan. Kebanyakan dari mereka sedang tidak berada

di rumah kediamannya ketika penulis mengunjungi mereka. Sebagian sedang berada di

ladang atau sedang pergi ke tempat lain. Terbatasnya waktu dan kesulitan untuk membuat

janji bertemu dengan tokoh yang bersangkutan menjadikan penulis tidak banyak

28

Pada kunjungan yang kedua, dari pertengahan bulan Desember 2017 hingga awal

Januari 2018, penulis lebih banyak mengadakan wawancara dengan beberapa informan

yang telah ditentukan. Penulis banyak dibantu oleh seorang guru setempat, Marinus

Satoleuru, yang ayahnya juga seorang sikerei. Selain itu penulis juga dibantu oleh

sekretaris paroki gereja setempat, Bapak Petrus Marjuni, orang Jawa yang sejak masa

mudanya mengabdi di Siberut. Bersama Marinus dan Bapak Petrus Marjuni, penulis

mengunjungi sejumlah tokoh, mulai dari orang yang dituakan dalam suku, pejabat

pemerintahan, dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan dan pariwisata.

Semua informan adalah orang Mentawai. Bersama Marinus dan Bapak Marjuni juga

penulis banyak bertukar pikiran mengenai tema tesis ini dan menentukan siapa-siapa yang

sekiranya cukup memahami situasi budaya setempat dan sejarahnya di masa lalu. Marinus

juga banyak membantu penulis dalam berkomunikasi dengan penduduk setempat dengan

bahasa Mentawai. Para narasumber yang dipilih merupakan tetua dalam sebuah suku

yang mengalami sendiri peristiwa tahun 1954, para katekis atau guru agama Katolik orang

Mentawai yang memahami juga budaya setempat, serta tokoh-tokoh yang sempat

menjabat sebagai kepala dusun atau desa.

Kesulitan menjumpai para informan di waktu yang ditentukan masih menjadi

kendala. Sebagian besar wawancara dilakukan pada sore hingga malam hari. Saat itu para

informan sudah berada di rumah setelah seharian bekerja. Penulis juga berkesempatan

mewawancarai Bupati Kep. Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet yang kebetulan pada

saat itu datang untuk merayakan Natal di Muara Siberut. Kesempatan ini tidak

dijadwalkan sebelumnya oleh penulis. Data dari wawancara dan pembacaan sejumlah

29

menggunakan bahan-bahan sekunder dari literatur dan arsip untuk memperkaya analisa

tesis ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama berisi latar belakang dan

tujuan penulisan, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, landasan teoritis, dan metode

penelitian. Pada bagian kedua akan diulas mengenai gambaran umum kepulauan

Mentawai saat ini, gagasan mengenai orang Mentawai dalam mitos tradisonal dan dari

sejumlah penelitian. Bagaimana perjumpaan orang Mentawai dengan budaya dari luar,

sistem kepercayaan mereka dan relasinya dengan negara juga merupakan poin-poin yang

akan disajikan dalam bab yang kedua. Bab yang ketiga akan berisikan pembahasan

mengenai sabulungan di mata mereka yang dituakan dalam suku dan masyarakat

(sikebukat) serta bagaimana ritual sabulungan masih menjadi bagian dari kehidupan

sehari-hari orang Mentawai di Siberut. Pada bab yang keempat penulis mencoba

menyajikan persoalan dominasi negara terhadap sabulungan serta bagaimana siasat

perlawanan orang Mentawai. Akhirnya pada bagian yang terakhir penulis akan

30 BAB II

KEPULAUAN MENTAWAI, ORANG SIBERUT DAN SABULUNGAN

Bab kedua ini akan menjelaskan tiga pokok bahasan. Bagian pertama akan berisi

gambaran umum situasi Kepulauan Mentawai. Hal itu meliputi keadaan geografis, situasi

penduduk, hingga perkembangan apa saja yang sedang terjadi di wilayah tersebut hingga

saat ini. Pokok bahasan kedua memuat uraian mengenai gagasan komunitas orang

Mentawai. Bagian ini akan berisi beberapa tulisan yang disusun oleh para peneliti

Mentawai. Pembahasan mengenai bagaimana asal-usul orang Mentawai – sebagaimana

termuat dalam hasil penelitian terdahulu dan mitos tradisional mereka – secara singkat

juga akan dimuat pada bagian kedua ini. Penjelasan mengenai kepercayaan tradisional

orang Mentawai dan bagaimana negara melalui aparatusnya berusaha menghapuskannya

akan menjadi poin pembahasan bagian yang ketiga. Pada bagian terakhir itu pula penulis

akan memberikan gambaran mengenai situasi memudarnya sabulungan dalam kehidupan

31 A. Gambaran Umum Kepulauan Mentawai

1. Lokasi Geografis

Secara geografis kepulauan Mentawai terletak di sebelah barat Pulau Sumatera –

dipisahkan oleh Selat Mentawai – dan merupakan 1 dari 12 kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat. Wilayah kepulauan dengan luas 6.011,35 km2 dan garis pantai sepanjang

1.402,66 km13 ini terdiri empat pulau utama, yakni P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara

dan P. Pagai Selatan. Selain keempat pulau utama tersebut terdapat ratusan pulau-pulau

kecil yang tersebar di wilayah Mentawai. Namun data BPS tahun 2017 baru mencatat 99