LAPORAN PRAKTIKUM

AGROEKOLOGI

Disusun Oleh : Kelompok 19

1. Junaidi Muntoyib (H0713095) 2. Khairunnisa D (H0713098) 3. Khalyfah Hasanah (H0713099) 4. Kristi Kartika (H0713100) 5. Laela Dwi Jayanti (H0713101)

Co Assisten :

Liza Herdyana (H0712114)

LABORATORIUM EKOLOGI DAN MANAJEMEN

PRODUKSI TANAMAN

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan praktikum Agroekologi ini disusun guna melengkapi tugas mata kuliah Agroekologi dan telah diketahui serta disahkan oleh Co-assisten dan Dosen Koordinator Praktikum Agroekologi pada :

Hari :

Tanggal : Juni 2014

Disusun oleh : Kelompok 19

1. Junaidi Muntoyib (H0713095) 2. Khairunnisa D (H0713098) 3. Khalyfah Hasanah (H0713099) 4. Kristi Kartika (H0713100) 5. Laela Dwi Jayanti (H0713101)

Mengetahui,

Dosen Koordinator Praktikum Co-Assisten Agroekologi

Mercy Bientri Y. SP., M.Si Liza Herdyana NIP.198706222012122001 NIM. H0712114

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih dan karunia-Nyalah, saya selaku mahasiswa dapat menyelesaikan laporan praktikum Agroekologi ini tepat pada waktunya.

Laporan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari pihak lain Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dosen Mata Kuliah Agroekologi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat berguna hingga penyusunan laporan ini terselesaikan. 3. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan secara materiil dan moril. 4. Co-ass yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan laporan ini.

5. Teman-teman Agroteknologi yang telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis menyadari, dalam penulisan ini masih terdapat ketidak sempurnaan oleh karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Surakarta, Juni 2014

Penyusun

I. HUBUNGAN FAKTOR IKLIM MIKRO DENGAN PERTUMBUHAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Iklim merupakan komponen lingkungan terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor iklim sangat menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Faktor iklim yang dipergunakan dalam penelitian fenologi pada umumnya adalah curah hujan hal ini adalah karena curah hujan secara langsung atau tidak langsung penting untuk pengaturan waktu dan ruang dalam pembentukan bunga dan buah pada tumbuhan tropis.

Tanaman-tanaman dikembangbiakkan dalam kondisi lingkungan tertentu. Tanaman sangat peka terhadap perubahan cuaca yang sifatnya sementara dan drastis. Perbedaan cuaca antar tahun lebih berpengaruh dibanding dengan perubahan iklim yang diproyeksikan dan bersifat permanen. Perubahan iklim yang terjadi akan mempengaruhi perubahan cuaca tahunan, hal ini merupakan bukti bahwa iklim mempengaruhi perubahan cuaca. Hal tersebut mendukung perlunya pengukuran suhu dan intensitas cahaya matahari karena tanaman tidak dapat tumbuh baik pada suhu yang tidak optimal dan pada titik kulminasi dimana penerimaan radiasi matahari paling tinggi selama masa pertumbuhan. Hasil pengukuran tersebut akan diketahui rata-rata suhu harian dan intensitas radiasi matahari suatu tempat. Keuntungannya, kita dapat mengetahui secara pasti di mana tempat yang paling cocok bagi suatu tanaman atau tanaman dapat hidup di tempat tertentu dengan perlakuan sebagaimana keadaan aslinya. Sehingga produktivitas para petani tetap terus stabil, meskipun terjadi perubahan faktor lingkungan.

Tanaman yang tumbuh dan berkembang, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama Lingkungan. Lingkungan merupakan sistem yang kompleks yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mempelajari pengaruh lingkungan terhadap

pertumbuhan tanaman maka perlu dilakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Faktor-faktor lingkungan dapat digolongkan menjadi faktor biotik dan abiotik. Faktor lingkungan abiotik terdiri atas tanah, air, udara, kelembaban udara, angin, cahaya matahari, dan suhu. Faktor lingkungan biotik terdiri atas organisme-organisme hidup di luar lingkungan abiotik, terdiri atas manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.

Proses pertumbuhan tanaman, suhu dan intensitas cahaya sangat berpengaruh. Tanpa adanya suhu dan intensitas cahaya yang mencukupi, pertumbuhan tanaman tidak akan stabil dan akan terhambat. Suhu dan intensitas cahaya berfungsi dalam proses fotosintesis. Faktor-faktor lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tanaman.

2. Tujuan

Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempelajari hubungan faktor-faktor iklim dengan pertumbuhan tanaman.

B. Tinjauan Pustaka

Lingkungan merupakan sistem yang komplek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk mempelajari pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman maka perlu dilakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Faktor-faktor lingkungan dapat di golongkan menjadi faktor biotik dan abiotik. Kemampuan organisme untuk hidup dan bereproduksi tergantung kepada banyak faktor abiotik dan salah satu di antara faktor tersebut merupakan faktor pembatas yang sangat penting (Laksono 2007).

Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Fotosintesis akan menurun jika 30% kandungan air dalam daun hilang kemudian proses fotosintesis akan berhenti jika kehilangan air mencapai 60% (Griffiths 2010).

Tanaman kedelai dapat tumbuh subur pada wilayah dengan tinggi 0-900 m dari permukaan laut, optimalnya yaitu sekitar 650 m karena sangat berpengaruh terhadap umur tanaman. dengan temperatur antara 25°C-27°C dengan penyinaran penuh yaitu minimal 10 jam/hari. Kelembaban suhu yang dianjurkan rata-rata 50% (Balitbang 2007).

Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai. Suhu berkorelasi positif dengan radiasi matahari Tinggi rendahnya suhu disekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, kandungan lengas tanah Suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting: bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi (Rachbini 2008).

Syarat tumbuh tanaman kedelai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asal drainase (tata air) dan aerasi (tata udara) tanah cukup baik, curah hujan 100-400 mm/bulan, suhu udara 230 C– 300 C, kelembaban 60% - 70%, pH

tanah 5,8 - 7 dan ketinggian kurang dari 600 m dpl (Prabowo 2009). Tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Sebagai barometer iklim yang cocok bagi kedelai adalah bila cocok bagi tanaman jagung. Bahkan daya tahan kedelai lebih baik daripada jagung. Iklim kering lebih disukai tanaman kedelai dibandingkan iklim lembab. Tanaman kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 mm/bulan. Sedangkan untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100-200 mm/bulan. Suhu yang dikehendaki tanaman kedelai antara 21-34 derajat C, akan tetapi suhu optimum bagi pertumbuhan tanaman kedelai 23-27 derajat C. Pada proses perkecambahan benih kedelai memerlukan suhu yang cocok sekitar 30oC

(Agro 2007).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum ini diadakan hari Sabtu, 15 Maret 2014 pukul

09.00-1) Benih Kacang Hijau (Vigna radiata) berumur satu minggu 2) Benih Kedelai (Glycine max) berumur satu minggu

3. Cara Kerja :

a. Menyediakan pot plastik diameter 30 cm atau polibag yang sudah ditanami kacang hijau dan kedelai berumur 1 minggu.

b. Melakukan penyiraman setiap hari secukupnya.

c. Melakukan pengukuran terhadap suhu udara, kelembaban udara, dan intensitas cahaya setiap hari.

d. Mengukur tinggi tanaman (pertumbuhan) setiap minggu, dan hitung pertambahan tinggi tanaman tersebut (tinggi tiap minggu).

e. Berdasarkan hasil pengukuran suhu, kelembaban udara dan intensitas cahaya menghitung data rata-rata harian setiap minggu.

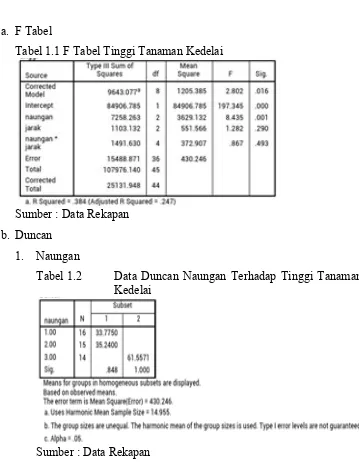

a. F Tabel

Tabel 1.1 F Tabel Tinggi Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan b. Duncan

1. Naungan

Tabel 1.2 Data Duncan Naungan Terhadap Tinggi Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan

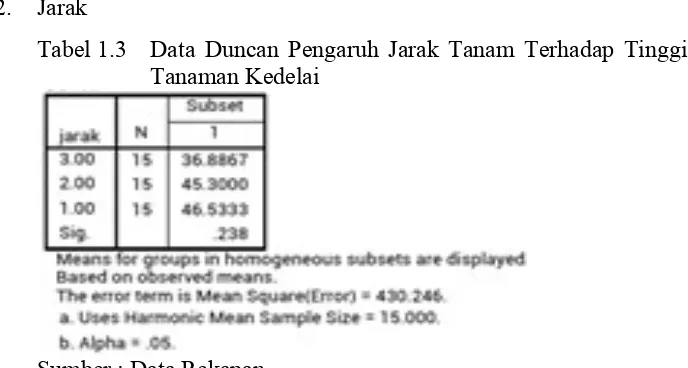

2. Jarak

Tabel 1.3 Data Duncan Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Tinggi Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Praktikum Agroekologi ini ini meliputi berbagai kegiatan mulai dari proses penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang berjalan ±8 minggu. Pemanenan dilakukan pada minggu terakhir. Berdasarkan praktikum diperoleh hasil bahwa jarak maupun jarak dan naungan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kedelai. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari perhitungan melebihi agka 0.05 yaitu sebesar 0,290 untuk jarak dan 0,493 untuk jarak dan naungan, sehingga tidak ada perhitungan lanjutan lagi.

Hal yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman adalah naungan, ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang bernilai lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,01 sehingga dilakukan perhitungan lanjutan. Perhitungan lanjutan ini berfungsi mengetahui bagaimana tingkat pengaruh penggunaan naungan terhadap tinggi tanaman. Perhitungan tersebut diperoleh bahwa naungan 75% (N3) memilki subset paling besar yaitu 61,5571. Hal ini berarti dalam naungan 75% memiliki tinggi tanaman kedelai yang paling tinggi diantara naungan yang lain. Tanaman yang memiliki tinggi tanaman kedelai yang paling rendah adalah tanaman yang berada di naungan 0% (N1), karena hasil perhitungan pada naungan ini yang paling rendah yaitu 33,7750.

Salah satu penyebab pada perlakuan naungan tinggi tanaman lebih tinggi dibadnding dengan perlakuan lain adalah dengan adanya hormon auksin. Pada hormon auksin perlakuan naungan akan mengurang intnsitas matahari yang didapatkan leh tanaman sampe. Hormon auksin akan bekerja secara maksimal pada keadaan gelap atau kurang penyinaran. Sehingga pada naungan 75% keadaan didalam lebih sedikit cahaya dan tinggi tanaman lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain.

Namun, pada perlakuan naungan ini tumbuhan terlihat lebih pucat dan lemah. Terlihat dari tanaman yang lebih kecil ukuran batangnya dan tidak bisa berdiri tegak. Keadaan di atas sejalan dengan pernyataan Evita (2011) yang menyatakan bahwa kekurangan cahaya pada tanaman menyebabkan bentuk tanaman lebih tinggi dan lemah. Bentuk tanaman yang lebih tinggi (etiolasi) ini disebabkan aktivitas hormon pertumbuhan, yakni auksin.

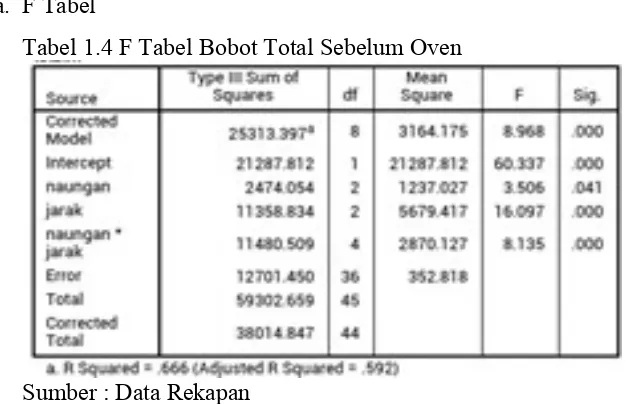

2. Bobot Total Sebelum Oven a. F Tabel

Tabel 1.4 F Tabel Bobot Total Sebelum Oven

Sumber : Data Rekapan

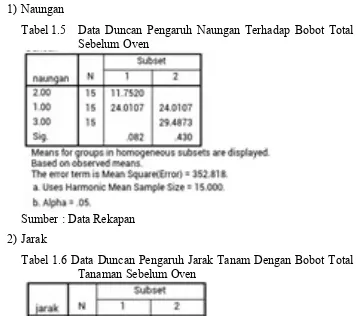

b. Duncan 1) Naungan

Tabel 1.5 Data Duncan Pengaruh Naungan Terhadap Bobot Total Sebelum Oven

Sumber : Data Rekapan 2) Jarak

Tabel 1.6 Data Duncan Pengaruh Jarak Tanam Dengan Bobot Total Tanaman Sebelum Oven

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Hasil perhitungan praktikum yang telah dilakukan diperoleh bahwa naungan sendiri tidak berpengaruh terhadap bobot total tanaman kedelai. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan pengaruh naungan terhadap bobot total sebelum dioven melebihi 0,05 yaitu 0,41. Jarak serta naungan dan jarak mempengaruhi besar bobot total tanaman kedelai. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang diperoleh yaitu

kurang dari 0,05. Hasil yang di peroleh untuk keduanya adalah 0,00 sehingga dilakukan perhitungan lebih lanjut. Berdasarkan perhitungan ini diperoleh hasil bahwa naungan 75% menghasilkan tanaman yang memiliki bobot total yang paling kecil. Pengaruh jarak terhadap bobot tanaman menghasilkan bobot tanaman kedelai paling besar yaitu jarak 1 (J1) karena hasil perhitungan lanjutan yang menghasilkan nilai yang paling besar yaitu 44,0627. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya tingkat persaingan pada jarak 1 (J1) ini.

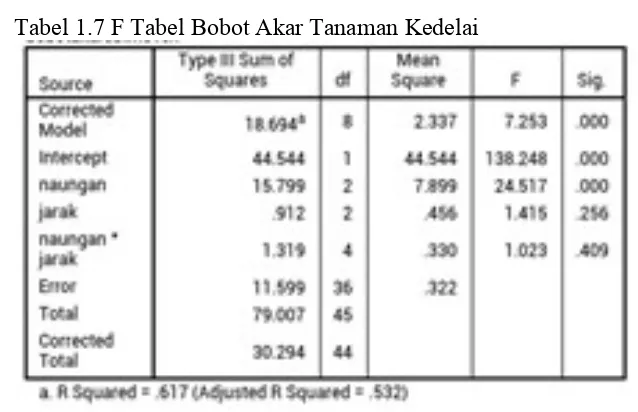

3. Bobot Akar a. F Tabel

Tabel 1.7 F Tabel Bobot Akar Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan

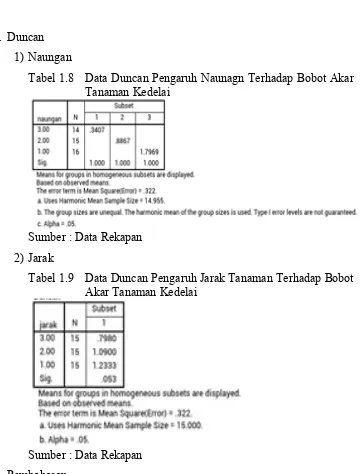

b. Duncan 1) Naungan

Tabel 1.8 Data Duncan Pengaruh Naunagn Terhadap Bobot Akar Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan 2) Jarak

Tabel 1.9 Data Duncan Pengaruh Jarak Tanaman Terhadap Bobot Akar Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh data bahwa nilai signifikansi pada pengujian dengan corrected model, intercept dan naungan kurang dari 0,05 yaitu masing-masing adalah sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing perlakuan tersebut yang meliputi corrected model, intercept dan naungan memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot akar tanaman. Sementara pada perlakuan jarak menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,256 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan perlakuan pemberian jarak tidak berpengaruh nyata terhadap bobot akar

tanaman. Kemudian pada perlakuan naungan yang dipadukan dengan jarak menunjukkan nilai signifikansi 0,409 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap bobot akar. Berdasarkan tabel pengamatan, naungan pertama menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 1,000 yang menandakan bahwa naungan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap bobot akar. Tabel pengamatan menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada pengujian dengan jarak menunjukkan angka lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,053, hal tersebut menandakan bahwa jarak tidak berpengaruh nyata terhadap bobot akar.

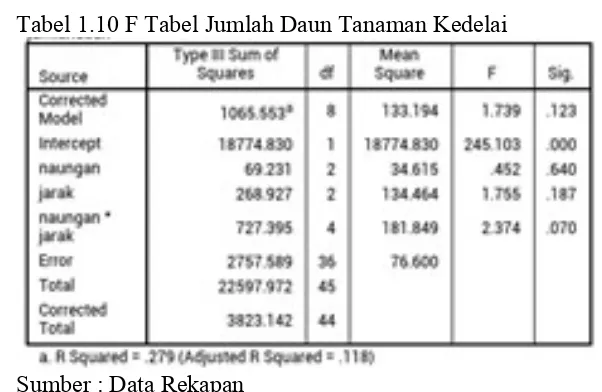

4. Jumlah Daun a. F Tabel

Tabel 1.10 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan

b. Duncan 1) Naungan

Tabel 1.11 Data Duncan Pengaruh Naungan Terhadap Jumlah Daun Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan 2) Jarak

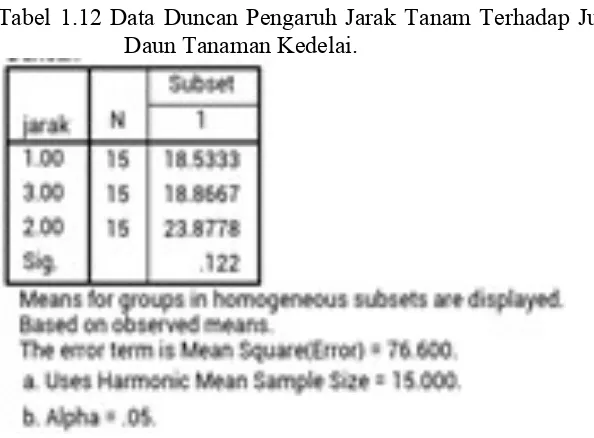

Tabel 1.12 Data Duncan Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Jumlah Daun Tanaman Kedelai.

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa pada uji yang meliputi corrected model, naungan, jarak dan naungan yang dipadukan dengan jarak memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,123; 0,640; 0,187 dan 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan variabel tersebut tidak

berepengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman. Sedangkan pada uji dengan intercept menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa intercept berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengujian dengan naungan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,385 yang menandakan bahwa naungan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada tanaman. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengujian dengan jarak memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,122 yang menandakan bahwa jarak tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada tanaman.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hasil pengamatan praktikum acara 1 mengenai hubungan faktor iklim mikro dengan pertumbuhan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Berdasarkan praktikum diperoleh

hasil bahwa jarak maupun jarak dan naungan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kedelai.

b. Hasil perhitungan praktikum yang

telah dilakukan diperoleh bahwa naungan sendiri tidak berpengaruh terhadap bobot total tanaman kedelai.

c. Intercept dan naungan memberikan

pengaruh yang nyata terhadap bobot akar tanaman kedelai.

d. Pengujian dengan variabel tersebut tidak berepengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman.

2. Saran

Saran yang dapat praktikan sampaikan pada praktikum acara 1 ini adalah :

a. Proses praktikum dianggap kurang serius, baik praktikan maupun co. Ass terlihat tidak ada kekompakkan.

b. Jaringan komunikasi tidak elastis sehingga mengakibatkan sebagian praktikan ketinggalan informasi.

c. Proses pembuatan laporan terlalu terburu-buru, sedangkan banyak waktu senggang terbuang untuk menunggu hasil rekap data di acc.

DAFTAR PUSTAKA

Agro. 2007. Faktor Iklim terhadap Pertumbuhan Kedelai. http://agroresearch.com. Diakses pada tanggal 7 April 2014.

Balitbang. 2010. Syarat Tumbuh Kedelai. www.sulsel.litbang.deptan.go.id. Diakses pada tanggal 7 April 2014.

Evita 2011. Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Varietas Kedelai (Glycine Max (L) Merrill) Pada Naungan Buatan. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Sains Volume 13 (2): 19-28

Griffiths. 2010. Tanaman Pangan. www. acehforum.or.id. Diakses pada tanggal 7 April 2014.

Hamsyin 2005. Analisis Status Kesuburan Tanah di Lahan Budidaya Padi Sawah di Desa Muara Wis KAB. Kukar dan Desa Rantau Belimbing KAB. Pasir Pada Dua Kondisi Iklim yang Berbeda. Laporan Penelitian. 94-95.

Laksono. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan. UGM Press. Yogyakarta.

Prabowo, Yudi. 2009. Pertumbuhan Tanaman Tropis. Jurnal Agrosains 1(1) : 66-67. Balitbang. Bogor .

Qodrita dan Berliana 2006. Iklim dan Cuaca. BMG: Yogyakarta.

Rachbini, Didik J. 2008. Hubungan Suhu dan Pertumbuhan Tanaman. http://www. faperta.ugm.ac.id . Diakses pada tanggal 7 April 2014. Risnadewi, Deasy dan Syakhril 2003. Pengaruh Pemberian Atonik Pada Fase

Vegetatif Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Buncis. Laporan Penelitian. 24.

Wiraatmaja, Yaqub 2012. Dasar dan Perkembangan Ilmu Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

II. STUDI PENDAHULUAN ANALISIS VEGETASI (RECONNAISSANCE STUDY)

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang

Vegetasi dapat didefinisikan sebagai tumbuhan penutup permukaan bumi. Vegetasi seperti ini dapat berbeda berdasarkan lokasi dan waktu serta bergantung pada komposisi penyusunnya. Vegetasi yang ada di suatu tempat akan berubah seiring dengan perubahan iklim. Berdasarkan lokasi dan keluasannya vegetasi dapat di bedakan kedalam banyak formasi. Masing-masing formasi vegetasi di beri nama sesuai dengan spesies tumbuhan yang paling dominan Contohnya formasi vegetasi taiga, savana, tundra, dll.Vegetasi yang terbentuk dari kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dapat di analisa komposisinya.

Analisa vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komponen jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi dalam suatu ekosistem. Analisa vegetasi berfungsi untuk mengukur dan menentukan komposisi jenis tumbuhan, dominansi spesies, kerapatan tumbuhan maupun keadaan penutupan tajuknya. Analisa vegetasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: metode kuadran metode garis metode tanpa plot dan metode kwarter. Analisis vegetasi biasa dilakukan oleh ilmuwan ekologi untuk mempelajari kemelimpahan jenis serta kerapatan tumbuh tumbuhan pada suatu tempat. Penganalisis persebaran vegetasi memudahkan ilmuwan ekologi untuk mempelajari suatu komunitas tumbuhan. Kelestarian lingkungan ditentukan oleh indikatornya yang berupa ada atau tidaknya komunitas suatu tumbuhan tertentu pada suatu lingkungan tertentu. Kejadian ini terjadi karena beberapa jenis komunitas tumbuhan sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada tempatnya tinggal atau hidup.

Dalam ilmu vegetasi telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis suatu vegetasi yang sangat membantu dalam

mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini suatu metodologi sangat berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan dalam bidang-bidang pengetahuan lainnya, tetapi tetap harus diperhitungkan berbagai kendala yang ada.

Vegetasi sebagai salah satu komponen dari ekosistem yang dapat menggambarkan pengaruh dari kondisi-kondisi fakta lingkungan yang mudah di ukur dan nyata. Dalam mendeskripsikan vegetasi harus di mulai dari suatu titik. Titik tersebut merupakan titik padang bahwa vegetasi merupakan suatu pengelompokkan dari suatu tumbuhan yang hidup di suatu hidup tertentu yang mungkin di karakterisasi baik oleh spesies sebagai komponennya maupun oleh kombinasi dan struktur serta fungsi sifat-sifatnya yang mengkarakterisasi gambaran vegetasi secara umum.

Vegetasi, tanah dan iklim berhubungan erat dan pada tiap-tiap tempat mempunyai keseimbangan yang spesifik. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat 1ain karena berbeda pula faktor lingkungannya. Vegetasi hutan merupakan sesuatu sistem yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan keadaan habitatnya. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Guna keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penvusun komunitas hutan tersebut. Hasil analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan.

2. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum Acara II tentang Studi Pendahuluan Analisis Vegetasi (Reconnaissance Study) adalah:

a. Untuk mengetahui kondisi lingkungan secara umum

b. Untuk mengetahui komposisi vegetasi dan pola sebarannya.

B. Tinjauan Pustaka

Tanaman sebagai komponen kehidupan biotik dan produsen primer dalam rantai makanan bermanfaat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan akan merombak energi matahari menjadi energi kimia yang berbentuk karbohidrat. Proses ini merupakan proses alami yang menggunakan CO2 dan H2O sebagai bahan bakunya dengan hasil lain selain karbohidrat adalah O2. CO2 merupakan salah satu gas berbahaya bagi manusia sedangkan O2 merupajan gas yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan lainnya. Vegetasi sebagai pengendali tingkat pencemar udara perkotaan selain berperan sebagai penyediaan oksigen dan penyerap karbon dioksida, juga berperan sebagai pelindung terhadap asap dan gas beracun, serta penyaring udara kotor dan debu (As-syakur dan Adnyana 2009)

Secara kovensional, untuk estimasi dan peramalan hasil hasil pertanian (analisis pertubuhan vegetasi), sebuah algoritma yang telah ditulis berdasarkan data penginderaan melalui optik yang diperoleh dari satelit buatan, pesawat terbang, dll. Analisis pertumbuhan vegetasi menggunakan algoritma tersebut telah dimasukkan ke dalam penggunaan praktis. Penemuan saat ini berhubungan dengan suatu pertumbuhan vegetasi tumbuhan yang diperdayakan kemudian dianalisa dengan metoda yang pantas untuk penelitian tumbuh-tumbuhan. Kondisi-kondisi pertumbuhan yang menggunakan data gambaran radar memperoleh dari alat radar yang mana satelit diinstal lau satelit mengambil fotosuatu cakupan permukaan tanah atau area target yang akan diambil fotonya. Untuk memperoleh informasi tentang kondisi-kondisi menyangkut permukaan tanah, suatu perekaman medium digunakan yang sudah diambungkan ke komputer untuk pelaksanaan

pengolahan metoda perekaman tumbuh-tumbuhan atau suatu cakupan vegetasi (Rikimaru et al 2013).

Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis vegetasi adalah penarikan unit contoh atau sampel. Pengukuruan dikenal dua jenis pengukuran untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Kedua jenis pengukuran tersebut adalah pengukuran yang bersifat merusak (destructive measures) dan pengukuran yang bersifat tidak merusak (non-destructive measures). Keperluan-keperluan yang perlu diperhatikan penelitian agar hasil datanya dapat dianggap sah (valid) secara statistika, penggunaan kedua jenis pengukuran tersebut mutlak harus menggunakan satuan contoh (sampling unit), apalagi bagi seorang peneliti yang mengambil objek hutan dengan cakupan areal yang luas. Dengan sampling, seorang peneliti/surveyor dapat memperoleh informasi/data yang diinginkan lebih cepat dan lebih teliti dengan biaya dan tenaga lebih sedikit bila dibandingkan dengan inventarisasi penuh (metoda sensus) pada anggota suatu populasi (Marno 2012).

Gulma ialah tumbuhan yang sering tumbuh pada tanaman yang dibudidayakan. Gulma dapat merugikan bagi pertumbuhan dan hasil tanaman kerena bersaing pada pengambilan unsur harar air, udara dan sarana tumbuh. Untuk menghindari persaingan antara gulma dan tanaman, maka keberadaan gulma pada tanaman budidaya harus dikendalikan (Sebayang 2013).

Selain berkompetisi untuk memperebutkan kebutuhannya, beberapa jenis gulma, antara lain ilalang dan mikania dapat mengeluarkan zat perakaran gulma dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Jika gulma pada suatu areal perkebunan didominasi oleh kedua jenis gulma tersebut, tanaman akan terlihat menguning danterhambat pertumbuhannya. Perkembangbiakan gulma sangat mudah dan cepat, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Pengaruh gulma terlihat sangat nyata pada tanaman yang masih muda. Pada periode kritis ini, upaya pengendalian gulma harus dilakukan lebih intesif dengan memperhatikan faktor ambang ekonomis. Pengendalian gulma terutama bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma

sampai batas toleransi merugikan secara ekonomis. Jadi, usaha pengendalian gulma bukan upaya pemusnahan secara total. Pengendalian dilakukan secara selektif, mula-mula terhadap jenis-jenis gulma yang palling berbahaya bagi tanaman dan selanjutnya terhadap jenis gulma lain menurut skala prioritas. Beberapa metode pengendalian gulma telah dilakukan di perkebunan, baik metode manual, mekanis, kultur teknis, biologis, maupun metode kimiawi dengan menggunakan herbisida, bahkan menggabungkan beberapa metode sekaligus. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kimiawi dengan menggunakan herbisida. Metode ini dianggap lebih praktis dan menguntungka dibanding dengan metode yang lain, terutama jika ditinjau dari segi kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit dan waktu pelaksanaan yang relatif lebih singkat (Barus 2003).

C. Metode Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Agroekologi dilaksanakan pada hari Kamis, 3 April 2014 yang bertempat di Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.

2. Alat dan Bahan a. Alat:

1) Alat tulis

2) Kertas grafik millimeter 3) Roll meter

4) Kantong plastik 5) Gunting

6) Raffia

b. Bahan: Vegetasi di lokasi perkebunan/hutan/pekarangan.

3. Cara Kerja

a. Mengamati kondisi lingkungan secara umum b. Membuat peta lokasi secara sederhana

c. Membuat daftar komposisi tumbuhan yang ada di lokasi

d. Menentukan secara visual, komposisi tumbuhan (homogen/heterogen) dan tipe sebaran.

D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

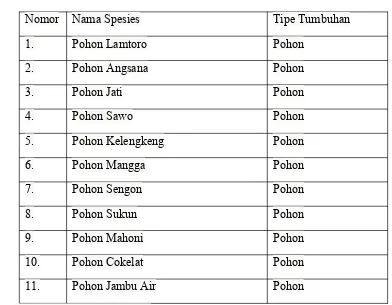

Tabel 2.1 Daftar Komposisi Tumbuhan

Nomor Nama Spesies Tipe Tumbuhan

1. Pohon Lamtoro Pohon

2. Pohon Angsana Pohon

3. Pohon Jati Pohon

4. Pohon Sawo Pohon

5. Pohon Kelengkeng Pohon

6. Pohon Mangga Pohon

7. Pohon Sengon Pohon

8. Pohon Sukun Pohon

9. Pohon Mahoni Pohon

10. Pohon Cokelat Pohon

11. Pohon Jambu Air Pohon

Sumber: Laporan Sementara

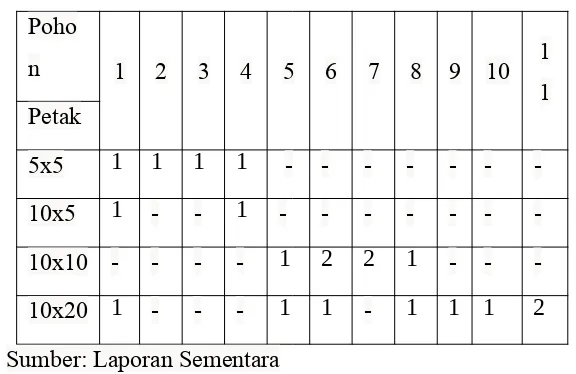

Tabel 2.2 Data Presensi-Absensi Vegetasi Dalam Plot Sampel

Tabel 2.3 Jumlah Individu Pada Masing-Masing Plot Sampel Poho

Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Keperluan-keperluan untuk analisis vegetasi yang diperlukan adalah data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun komunitas hutan tersebut. Analisis vegetasi dapat memperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan.

Pada pengamatan yang kami laksanakan kami hanya menggunakan nama spesies dan tipe tumbuhan serta pendataan tentang seberapa banyak spesies tersebut pada setiap plot-sampel yang kami buat. Dari pendataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada plot-sampel yang kami buat persebaran spesiesnya tidak merata. Menurut pengamatan, kami ambil terdapat pohon buah seperti pohon 5 yang merupakan pohon kelengkeng. mangga (Mangifera indica) dan kelengkeng. Demikian pada suatu daerah vegetasi umumnya akan terdapat suatu luas tertentu, dan daerah tadi sudah memperlihatkan kekhususan dari vegetasi secara keseluruhan.yang disebut luas minimum.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan pada praktikum kali ini adalah:

a. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan.

b. Persebaran spesies dari plot-sampel 5x5, 10x5,10x10, 20x10 tidak merata atau ditemukan keberagaman spesies yang tumbuh.

c. Spesies terbanyak yang dijumpai adalah pohon 1 yaitu lamtoro (Leucaena glauca.)

d. Semakin luas petakan yang dibuat, maka vegetasi yang ditemukan semakin banyak pula.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan pada praktikum kali ini adalah untuk praktikan sebaiknya mengefisienkan waktu dengan melakukan pengamatan dengan bersungguh-sungguh dan fokus sehingga waktu tidak terbuang hanya untuk ha yang tidak berguna. Untuk coass yang ada di lapang sebaiknya aktif memberikan informasi yang mungkin praktikan masih belum mengerti. Untuk medan yang diambil untuk digunakan untuk plot-sampel sebaiknya diambilkan lahan yang lebih luas sehingga praktikan bisa lebih leluasa melaksanakan pengamatan dan tidak bertubrukan dengan praktikan kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

As-syakur A.R.,Adnyana I.W.S. 2009. Analisis Indeks Vegetasi Menggunakan Citra Alos/Avnir dan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Denpasar. Jurnal Bumi Lestari 9(1):1-11.

Barus, Emanuel 2003. Pengendalian Gulma di Perkebunan. Kanisius. Yogyakarta Marno 2012. Teknik Analisis Vegetasi Metode Dengan Petak. http://marno.lecture.ub.ac.id. Diakses pada tanggal 3 April 2014 pada pukul 18.32.

Rikimaru et al. 2013.Vegetation Growth Condition Analysis Method, recording Medium on Which Program is Recorded, and Vegetation Growth Condition Analyzer. United States Patent. US 8,478,003 B2.

Sebayang H.T. 2012. Pengendalian Gulma pada Tanaman. Program Pascasarjana Unversitas Brawijaya. Malang

III. PERSAINGAN ANTARA TANAMAN BERBEDA JENIS (INTERSPESIFIK)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya memerlukan komponen lain yang terdapat dilingkungannya. Komponen lain tersebut dapat berupa komponen abiotik dan komponen biotik. Beberapa contoh komponen abiotik antar lain, udara dan air yang sangat diperlukan untuk bernafas, minum, dan kebutuhan lainnya. Seperti oksigen yang dihirup oleh hewan dan manusia dari udara untuk pernafasan, begitu pula dengan tumbuhan. Perbedaannya, tumbuhan bernafas atau disebut melakukan respirasi dengan mengambil karbondioksida dari udara bebas, dan mengeluarkan oksigen. Keistimewaan tumbuhan lainnya adalah tumbuhan dapat melakukan fotosintesis yang merupakan cara mereka hidup dengan mengolah zat-zat anorganik, menjadi organik dan memanfaatkannya sebagai energi untuk tubuh dan bertahan hidup.

Proses fotosintesis yang dilakukan tanaman dan tumbuhan tentu tidak dapat berlangsung jika tanaman tidak memiliki asupan hara. Unsur hara dalam tanah yang masih berupa zat-zat anorganik diserap oleh tubuh tumbuhan melalui akar untuk kemudian diangkut ke daun sehingga dapat diolah melalui proses fotosintesis. Unsur-unsur hara tersebut dibagi menjadi macam, essensial dan nonessensial. Tanaman memerlukan unsur hara untuk dapat bertahan hidup.

Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan tidak hidup menyendiri. Tumbuhan dan tanaman tumbuh berdampingan dan berkompetisi dalam menyerap hara tanah pada lingkup habitat tertentu. Tumbuhan dan tanaman berkompetisi untuk dapat memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Tanaman dan tumbuhan yang tumbuh di daerah tertentu dan berjauhan tidak sertamerta saling berkompetisi. Tumbuhan dan tanman berkompetisi pada habitat (tempat tinggal) yang berdekatan. Tumbuhan dan tanaman tidak hanya

berkompetisi dengan spesiesnya sendiri (sejenis), tetapi tumbuhan dan tanaman saling berkompetisi baik dengan sejenisnya (intraspesifik) maupun beda jenis (interspesifik) selama tumbuhan dan tnaman terebut tumbuh pada tempat yang saling berdekata. Berikut ini adalah percobaan yang dilakukan guna mengetahui pengaruh kerapatan tanaman terhadap pertumbuhan tanaman yang berbeda jenis.

Kompetisi dapat didefenisikan sebagai salah satu bentuk interaksi antar tumbuhan yang saling memperebutkan sumber daya alam yang tersedia terbatas pada lahan dan waktu sama yang menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan hasil salah satu jenis tumbuhan atau lebih. Sumber daya alam tersebut, contohnya air, hara, cahaya, CO2, dan ruang tumbuh. Definisi kompetisi sebagai interaksi antara dua atau banyak individu apabila (1) suplai sumber yang diperlukan terbatas, dalam hubungannya dengan permintaan organisme atau (2) kualitas sumber bervariasi dan permintaan terhadap sumber yang berkualitas tinggi lebih banyak organisme mungkin bersaing jika masing-masing berusaha untuk mencapai sumber yang paling baik di sepanjang gradien kualitas atau apabila dua individu mencoba menempati tempat yang sama secara simultan. Sumber yang dipersaingkan oleh individu adalah untuk hidup dan bereproduksi, contohnya makanan, oksigen, dan cahaya (Kastono 2005).

Pada pertanian yang masih sangat primitif, petani menerima tanah, curah hujan, dan berbagai jenis tanaman yang ada sebagaimana adanya. Petani sekedar membantu pertumbuhan tanaman dengan menyingkirkan persaingan terhadap terhadap tumbuhan lain dalam penggunaan air dan sinar matahari yang tersedia, serta melindungi tanamannya sari gangguan binatang liar.

Akibatnya ada kompetisi diantara tanaman untuk memenuhi kebutuhan yang digunakan dalam pertumbuhan tanaman (Rita 2010).

Dalam menggunakan sumber lingkungan tumpangsari lebih baik daripada monokultur. Umumnya memilih tanaman yang cocok dan memilih pola tanam yang tepat dalam sistem tumpangsari dengan mengendalikan penyiangan. Kita dapat meningkatkan kemampuan dalam menerima cahaya, kelembaban, dan nutrisi. Di sisi lain, memilih kerapatan tanaman yang cocok dalam tumpangsari dengan modus komplemental menyebabkan tanaman lebih baik menggunakan sumber dan lebih baik untuk peningkatan hasil. Tumpangsari merupakan salah satu cara cocok tanam dengan konsumsi paling hemat dengan tanpa menggunakan input eksternal, yang menyebabkan nutrisi tanah tidak terkuras dan terjaga kesuburannya, serta menghemat sumber air tanah dalam jangka panjang, sehingga meningkatkan stabilitas agrosistem (Rajaii 2014).

Interaksi perlakuan saat tanam dan jarak tanam tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai dan juga bobot pipilan kering jagung. Kedua faktor penelittian ini bekerja secara sendiri. Pengaruh saat tanam yang digunakan dalam penelitian ini terhadap pertumbuahan dan produksi kedelai tidak tergantung pada jarak tanam, sebaliknya jarak tanam juga tidak tergantung pada kapan kedelai itu ditanam. Jarakk tanam mempengaruhi jumlah cabang, jumlah biji/plot, dan berat biji/plot (Tohari 2000).

Tanaman yang tumbuh dengan persaingan, maka pertumbuhannya akan lebih lambat dibanding dengan tanaman yang tumbuh dengna perlakuan tanpa persaingan. Pada tanaman kompetisi akan bersaing dalam mengambil unsur hara tanah. Perebutan unsur hara inilah yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman dengan erlakuan kompetisi menjadi lambat (Umiarsih 2013).

C. Metode Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Agroekologi dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Maret 2014 yang bertempat di Rumah Kaca C, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.

b. Memilih benih jagung, kacang hijau dan kedelai yang masih baik dan direndam dalam air selama 1 jam

c. Menanam benih-benih tersebut ke dalam pot-pot atau polibag dan diatur sedemikian rupa sehingga dalam percobaan ini terdapat beberapa perlakuan:

1) 2 kacang tanah + 2 benih kacang kedelai 2) 2 benih kacang tanah + 2 benih kacang hijau 3) 2 benih kacang tanah + 2 benih jagung

4) 2 benih kacang kedelai + 2 benih kacang hijau 5) 2 benih kacang kedelai + 2 benih jagung 6) 2 benih kacang hijau + 2 benih jagung 7) 4 benih kacang tanah sebagai kontrol

8) 4 benih kacang kedelai sebagai kontrol 9) 4 benih kacang hijau sebagai kontrol 10) 4 benih jagung sebagai kontrol Masing-masing perlakuan diulang 3 kali

d. Menyediakan beberapa pot yang ditanami 4 jenis benih tersebut sebagai cadangan untuk penyulaman apabila selama percobaan ada tanaman yang mati.

e. Penyiraman dan perawatan tanaman yang lain dilakukan setiap hari. f. Melakukan pengamatan sampai tanaman berumur 6 minggu dan

mengukur tinggi tanaman setiap minggu.

g. Penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman berumur 4 minggu. h. Mengukur tinggi tanaman dilakukan setiap minggu sampai tanaman

berumur 4 minggu.

i. Apabila memungkinkan dirawat hingga menjelang saat pembungaan dan menimbang biomasa tanaman.

j. Membandingkan pertumbuhan tinggi dan biomasa antara tanaman kontrol dengan perlakuan

k. Membuat grafik pertumbuhan tanaman.

D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Kacang Hijau a. F Tabel

1) Tinggi

Tabel 3.1 F Tabel Tinggi Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan 2) Jumlah Daun

Tabel 3.2 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan

3) Biomassa

Tabel 3.3 F Tabel Biomassa Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan b. Duncan

1) Tinggi

Tabel 3.4 Data Duncan Tinggi Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan 2) Jumlah Daun

Tabel 3.5 Data Duncan Jumlah Daun Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan

3) Biomassa

Tabel 3.6 Data Duncan Biomassa Tanaman Kacang Hijau

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Kompetisi adalah interaksi antar individu yang muncul akibat kesamaan kebutuhan akan sumberdaya yang bersifat terbatas, sehingga membatasi kemampuan bertahan (survival), pertumbuhan dan reproduksi individu penyaing. Kompetisi merupakan interaksi antar individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka (Molles 2005). Kompetisi dapat terjadi antar individu (intraspesifik) dan antar individu pada satu spesies yang sama atau interspesifik. Kompetisi interspesifik merupakan suatu kompetisi yang terjadi pada spesies yang berbeda (Rien 2000). Persaingan berpengaruh pada ukuran populasi, struktur komunitas dan keanekaragaman spesies. Kompetisi interspesifik antara kedua spesies dapat mengakibatkan kepunahan salah satu atau kedua kompetitor di habitat mereka, atau keduanya saling berkoeksistensi di habitatnya. Studi mengenai kompetisi interspesifik pada tanaman dapat memberikan informasi yang berharga untuk mengungkapkan faktor-faktor yang membatasi distribusi suatu spesies atau keberhasilan tumbuhnya spesies pada suatu wilayah (Wirakusuma 2003).

Praktikum ini menggunakan empat jenis tanaman yaitu kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan jagung. Berdasarkan hasil

pengamatan pada persaingan beberapa jenis tanaman, untuk tanaman kacang hijau diketahui bahwa persaingan yang terjadi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal ini dikarenakan hasil signifikan yang didapat lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,874 dengan kisaran tinggi tanaman antara 46,5 sampai 58,36 cm. Hasil pengamatan jumlah daun tanaman juga tidak menunjukkan pengaruh nyata adanya persaingan. Hal ini dijelaskan melalui hasil signifikasi yang juga lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,333. Berdasarkan hasil signifikasi tersebut didapati jumlah daun yang berkisar antara 10-18 helai. Lain halnya dengan persaingan biomassa, terdapat pengaruh nyata adanya persaingan pada biomassa tanaman kacang hijau. Hasil signifikasi menunjukkan angka sebesar 0,017 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh yang nyata dari persaingan, menjadi dasar dilakukan pengujian yang lebih lanjut dengan uji duncan. Berdasarkan hasil uji duncan diketahui bahwa tumpang sari tidak dapat dilakukan pada persaingan antara kacang hijau dan jagung karena nilai Duncan relatif kecil, yaitu sebesar 4,3667.

2. Kedelai a. F Tabel

1) Tinggi

Tabel 3.7 F Tabel Tinggi Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan

2) Jumlah Daun

Tabel 3.8 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan 3) Biomassa

Tabel 3.9 F Biomassa Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan b. Duncan

1) Tinggi

Tabel 3.10 Data Duncan Tinggi Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan

2) Jumlah Daun

Tabel 3.11 Data Duncan Jumlah Daun Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan 3) Biomassa

Tabel 3.12 Data Duncan Biomassa Tanaman Kedelai

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan pada persaingan beberapa jenis tanaman, untuk tanaman kedelai diketahui bahwa persaingan yang terjadi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal ini dikarenakan hasil signifikan yang didapat lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,314 dengan kisaran tinggi tanaman antara 50,1 sampai 83,33 cm. Hasil pengamatan jumlah daun tanaman juga tidak menunjukkan

pengaruh nyata adanya persaingan. Hal ini dijelaskan melalui hasil signifikasi yang juga lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,937. Berdasarkan hasil signifikasi tersebut didapati jumlah daun yang berkisar antara 13-17 helai. Lain halnya dengan persaingan biomassa, terdapat pengaruh nyata adanya persaingan pada biomassa tanaman kedelai. Hasil signifikasi menunjukkan angka sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh yang nyata dari persaingan, menjadi dasar dilakukan pengujian yang lebih lanjut dengan uji duncan. Berdasarkan hasil uji duncan diketahui bahwa tanaman kedelai dan tanaman kacang hijau tidak dapat dilakukan tumpang sari. Karena persaingan yang terjadi antara kedelai dan kacang tanah mengganggu jumlah biomassa tanaman kedelai itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari nilai duncan biomassa kedelai sangat kecil, yaitu sebesar 1,8333.

3. Kacang Tanah a. F Tabel

1) Tinggi

Tabel 3.13 F Tabel Tinggi Tanaman Kacang Tanah

Su mber : Data rekapan

2) Jumlah Daun

Tabel 3.14 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Kacang Tanah

Sumber : Data Rekapan 3) Biomassa

Tabel 3.15 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Kacang Tanah

Sumber : Data Rekapan b. Duncan

1) Tinggi

Tabel 3.16 Data Duncan Tinggi Tanaman Kacang Tanah

Sumber : Data Rekapan

2) Jumlah Daun

Tabel 3.17 Data Duncan Jumlah Daun Tanaman Kacang Tanah

Sumber : Data Rekapan 3) Biomassa

Tabel 3.18 Data Duncan Biomassa Tanaman Kacang Tanah

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Persaingan tinggi pada tanaman kacang tanah tidak memberikan pengaruh nyata. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan pada data adalah 0,817 yaitu lebih dari 0,05. Oleh karena itu tidak dilakukan uji duncan. Secara umum, persaingan antar tanamaninterspesifik pada tanaman kacang panjang tidak terlalu berpengaruh pada tinggi tanaman. Perbedaan tinggi tiap tanaman hanya sedikit dan tidak

nampak nyata, sehingga data menyebutkan pengaruh persaingan terhadap tinggi tanaman adalah tidak signifikan.

Jumlah daun dipengaruhi oleh persaingan tanaman dengan tanaman lain baik sejenis maupun tidak sejenis. Jumlah daun tanaman kacang tanah terbukti dipengaruhi oleh persaingan antar tanaman. Hal ini disimpulkan dari hasil data bahwa tingkat signifikansi persaingan tanaman terhadap jumlah daun tanaman kacang tanah adalah 0,034 yaitu kurang dari 0,05. Data signifikan tersebut menunjukkan bahwa persaingan terhadap jumlah daun tanaman kacang tanah berpengaruh nyata. Dengan demikian dapat dilajut ke uji duncan. Dari uji duncan diperoleh subset terkecil adalah pada N 3 yaitu persaingan tanaman kacang tanah dengan tanaman kacang hijau. Data tersebut menunjukkan bahwa persaingan antara tanaman kacang tanah dengan tanaman kacang hijau sangat ketat bila dibanding dengan persaingan tanaman kacang tanah dengan tanaman lain.

Hasil olah data persaingan tanaman kacang tanah dengan tanaman lain menunjukkan tingkat signifikannya lebih dari 0,05 yaitu 0,095. Dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya persaingan antara tanaman kacang tanah dengan tanaman lain terhadap biomassa tanaman kacang tanah adalah tidak nyata. Sehingga tidak perlu dilanjutkan ke uji duncan.

4. Jagung a. F Tabel

1) Tinggi

Tabel 3.19 F Tabel Tinggi Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan 2) Jumlah Daun

Tabel 3.20 F Tabel Jumlah Daun Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan 3) Biomassa

Tabel 3.21 F Tabel Biomassa Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan

b. Duncan 1) Tinggi

Tabel 3.22 Duncan Tinggi Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan 2) Jumlah Daun

Tabel 3.23 Duncan Jumlah daun Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan

3) Biomassa

Tabel 3.24 Duncan Biomassa Tanaman Jagung

Sumber : Data Rekapan c. Pembahasan

Tinggi tanaman jagung menurut hasil olah data didapat tingkat signifikansinya mencapai 0,421. Hasil tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dinyatakan persaingannya tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman jagung. Sehingga dengan diperolehnya data tersebut tidak dapat dilanjutkan ke uji duncan.

Hasil olah data untuk tingkat signifikansi persaingan tanaman pengaruhnya terhadap jumlah daun tanaman jagung adalah 0,224. Hasil ini kurang dari 0,05, yang menyatakan bahwa persaingan antar tanaman tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung. Sehingga tidak dilanjutkan uji duncan.

Biomassa tanaman jagung tidak terpengaruhi dengan adanya persaingan tanaman. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan persaingannya yang lebih dari 0,05 yaitu 0,642. Perbandingan biomassa tanaman jagung dengan yang lainnya tidak terlalu dipengaruhi oleh persaingan tanaman. Sehingga, data tidak dapat dilanjutkan pengujian duncan.

Pengujian Duncan dilakukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat perbedaan tinggi, jumlah daun, dan biomassa akibat adanya

persaingan. Duncan akan memperlihatkan pengaruh persaingan tertinggi dan persaingan tanaman apa yang menyebabkan pengaruhnya menjadi signifikan. Beberapa perlakuan praktikum acara 3 menyebabkan adanya perbedaan tinggi, jumlah daun, dan biomassa. Namun, perbedaan tidak mencapai tingkat signifikansi yang tepat antartanaman beda jenis (interspesifik) adalah sebagai berikut :

a. Persaingan tanaman kacang tanah dengan tanaman lain baik kacang hijau, kedelai, dan jagung tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi dan biomassa tanaman.

b. Persaingan antara tanaman kacang tanah dengan tanaman kacang hijau berpengaruh nyata terhadap jumlah daun masing-masing tanaman. c. Persaingan antara tanaman jagung dengan tanaman lain tidak

berpengaruh nyata terhadap tinggi, jumlah daun, dan biomassa tanaman.

d. Tanaman kacang hijau tidak dapat ditumpangsarikan dengan tanaman jagung karena akan memberikan hasil yang kurang optimal.

e. Tanaman kedelai dan kacang tanah tidak dapat ditumpangsarikan karena akan mengganggu biomassa tanaman kedelai.

4. Saran

Saran yang dapat praktikan sampaikan pada praktikum acara 3 ini adalah :

a. Proses praktikum dianggap kurang serius, baik praktikan maupun co. Ass terlihat tidak ada kekompakkan.

b. Jaringan komunikasi tidak elastis sehingga mengakibatkan sebagian praktikan ketinggalan informasi.

c. Proses pembuatan laporan terlalu terburu-buru, sedangkan banyak waktu senggang terbuang untuk menunggu hasil rekap data di acc.

DAFTAR PUSTAKA

Aerts, Rien. 2000. Interspecific Competition In Natural Plant Communi Experimental Botany. 50 (3).

Hanafi, Rita. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. CV andi offset: Yogyakarta. Kastono. 2005. Ilmu Gulma, Jurusan Budidaya Pertanian. UGM: Yogyakarta. Molles M., et al. 2005. Biology Seventh Edition. Pearson Benjamin : San

Fransisco.

Rajaii, Mahdieh. 2014. The Evaluation of Corn and Peanut Intercropping on Efficiency of Use the Environmental Resource and Soil Fertility. Journal of Agricultural Science 6(4) : 99.

Tohari dan Siti Fatimah. 2000. Pengaruh Saat Tanam Jagung dan Kedelai dalam Sistem Tanamn Ganda Terhada Pertumbuhan dan Hasil. Jurnal Ilmu Pertanian 7(2): 62-71.

Umiarsih. 2013. Laporan Praktikum Ekologi Tanaman.

http://umiarsih.wordpress.com/tag/persaingan-interspesifi-tanaman/ diakses pada 7 April 2014.

Wirakusumah S. 2003. Dasar-dasar Ekologi bagi Populasi dan Komunitas. UI press : Jakarta.

IV. ANALISIS BEBERAPA TIPE PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PRODUKSI PERTANIAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Agroekosistem secara teoritis dapat dipahami melalui pembelajaran materi agroekoistem yang menjadi bagian dari materi perkuliahan subsistem dan disetiap subsistem terdapat individu berupa tumbuhan atau tanaman serta makhluk hidup yang lain serta unsur lingkungan fisik maupun sosial yang terlibat didalamnya.

Sejak berkembangnya peradapann manusia dari yang awalnya no maden kemudian mulai menetap dan membuat pemukiman, sedikit-demi sedikit mengubah ekosistem alam secara luas. Pengalih fungsian hutan dan padang rumput menjadi lahan untuk usaha ikut menjadi andil perusak ekosistem. Kegiatan manusia tersebut dapat menimbulkan beberapa agroekosistem, baik agroekosistem dengan diversitas rendah (sawah, tegal dan perkebunan) maupun agroekosistem dengan diversitas tinggi (hutan dan talun). Agroekosistem–agroekosistem tersebut sangat tergantung dengan alam, gangguan ilkim, hama dan penyakit.

Analisis pendekatan dengan zona agroekosistem sangat perlu dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara karateristik biosifik, pengelolaan sumberdaya alam, dan sosial ekonomi yang ada di zone agroekosistem tersebut, serta dampaknya terhadap lingkungan.

2. Tujuan

Praktikum agroekologi acara analisis beberapa tipe penggunaan lahan untuk produksi pertanian adalah:

a. Memperkenalkan mahasiswa semester II dengan berbagai tipe penggunaan lahan untuk kepentingan produksi pertanian

b. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perlunya pengelolaan setiap subsistem dengan memperhitungkan kaidah-kaidah lingkungan c. Meningkatkan kecerdasan mahasiswa dengan kesadaran dan pikiran

logis dari apa yang mereka lihat di lapangan dengan teori dan kajian yang selama ini diperoleh di kelas saat tatap muka.

B. Tinjauan Pustaka

1. Subsistem Persawahan

Sawah merupakan sistem pertanian yang pelaksanaannya pada tanah yang basah atau dengan sedikit pengairan. Bersawah merupakan cara bertani yang lebih baik dari pada cara bertani yang lain, bahkan merupakan cara yang dianggap sempurna karena telah dilakukan persiapan lebih dahulu pada tanah, yaitu dengan dibajak, diairi secara teratur, dan dipupuk (Rustiadi 2007). Sawah bukaan baru dapat berasal dari lahan kering yang digenangi atau lahan basah yang dijadikan sawah. Hara N, P, K, Ca, dan Mg merupakan pembatas pertumbuhan dan hasil padi pada lahan sawah bukaan baru. Hara N, P dan K merupakan pembatas pertumbuhan dan hasil padi pada ultisol (Widowati 2000).

Lahan untuk sawah bukaan baru umumnya mempunyai status kesuburan tanah yang rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan kandungan bahan organik, hara N, P, K dan KTK umumnya masih rendah. Ada beberapa factor yang menentukan kondisi baik buruknya pertumbuhan tanaman padi, yaitu posisi topografi yang berkaitan dengan kondisi hidrologi, porositas tanah yang rendah dan tingkat kemasaman tanah yang netral, sumber air alam, serta kanopinas modifikasi sistem alam oleh kegiatan manusia (Hanafiah 2005).

Ada beberapa macam lahan produksi pertanian, diantaranya lahan terbuka yang terdiri dari beberapa sub anatara lain sawah, tegalan, kebun buah, kebun sayur. Sawah sendiri terdiri dari beberapa macam, antara lain adalah sawah berpengairan teknis, setengah teknis dan tadah hujan. Perbedaan antara sawah dan tegalan ialah, di lokasi sawah, terdapat pematang namun pada tegalan tidak ditemukan pematang (Supriyono 2002). Kondisi tanah yang aerob lebih direspon positif oleh pertumbuhan padi dibandingkan kondisi anaerob. Selain itu kondisi yang aerob dapat meningkatkan produktivitas padi serta ,emimgkatkan efisiensi penggunaan air. Pemberian pupuk organik, khususnya dari kotoran sapi ke

lahan sawah diusahakan ketika tanah berada dalam kondisi aerob atau tidak tergenang (Soerjani 2007).

2. Subsistem Tegal/talun

Tegal adalah suatu lahan yang kering tanpa adanya pengairan. Pertanian tegalan adalah cara bertani yang secara tetap tanpa pengairan, dikerjakan secara intensif dengan bermacam-macam tanaman secara bergantian antara palawija (seperti jagung, kacang tanah, ketela pohon) dan padi gogo rancah (Pratiwi 2004). Untuk menyuburkan lahan tegalan, digunakan orok-orok (Crotalaria striata) sebagai pupuk hijau. Selain untuk tanaman pangan, di sekitar terdapat bermacam-macam pohon besar seperti pohon mahoni, pohon akasia, pohon johar, pohon sengon, pohon mangga, pohon petai, petai cina, jambu air, dll). Sehingga subsistem tegalan memiliki diversitas/keanekaragaman tinggi (Yanto 2008).

Terdapat perbedaan antara tegal dan talun, yaitu pada luas lahannya sendiri. Sedangkan pekarangan adalah bentuk pertanian dengan memanfaatkan pekarangan halaman sekitar rumah, umumnya jenis lahan ini dimiliki oleh warga pedesaan. Biasanya lahan pertanian pekarangan diberi batas/pagar. Jenis tanaman yang diusahakan pada lahan ini antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, kelapa dan buah-buahan (Widagda 2000).

Biasanya letak tegalan terpisah dengan halaman rumah pemilik. Bercocok tanam pada lahan tegalan sangat bergantung pada datangnya air hujan. Pola tanam yang diterapkan dilahan tegal adalah sistem campuran lahan kering , sehingga sumber air hanya dari hujan saja. Pada musim kemarau keadaan tanahnya terlalu kering sehingga tidak ditanami. Tegalan biasanya dibuat pada daerah yang belum mengenal sistem irigasi atau daerah yang tidak memungkinkan dibangun saluran irigasi. Lahan tegalan tidak selamanya pada topogfafi yang datar. Agar tidak terjadi erosi, maka pengolahan tanah dilakukan dengan terasering (Kurnia, 2004).

3. Subsistem Pekarangan

Lahan pekarangan beserta isinya merupakan satu kesatuan kehidupan yang saling menguntungkan. Sebagian dari tanaman dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan sebagian lagi untuk manusia, sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanah pekarnagn. Dengan demikian, hubungan antara tanah, tanaman, hewan piaraan, ikan dan manusia sebagai unit-unit di pekarangan merupakan satu kesatuan terpadu (Pratiwi 2004).

Praktek agrikultur dengan intensitas rendah seperti perladangan berpindah, pekarangan tradisional, talun, rotasi lahan, menyisakan banyak proses ekosistem alami dan komposisi tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Sistem dengan intensitas tinggi, termasuk perkebunan modern yang seragam dan peternakan besar, mungkin merubah ekosistem secara keseluruhan sehingga sedikit sekali biota dan keistimewaan bentang alam sebelumnya yang tersisa (Karyono 2000).

Lahan pekarangan beserta isinya merupakan satu kesatuan kehidupan yang saling menguntungkan. Sebagian dari tanaman dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan sebagian lagi untuk manusia, sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanah pekarangan. Dengan demikian, hubungan antara tanah, tanaman, hewan piaraan, ikan dan manusia sebagai unit-unit di pekarangan merupakan satu kesatuan

Lahan pekarangan beserta isinya merupakan satu kesatuan kehidupan yang saling menguntungkan. Sebagian dari tanaman dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan sebagian lagi untuk manusia, sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanah pekarangan.

Dengan demikian, hubungan antara tanah, tanaman, hewan piaraan, ikan dan manusia sebagai unit-unit di pekaranagn merupakan satu kesatuan terpadu (Ateng 2008).

Teknik pengolahan tanahnya pun menggunakan TOT (Tanpa Olah Tanah), sehingga pemilik dari pekarangan tidak pernah atau jarang sekali merawat tanahnya, dan dibiarkan begitu saja agar lebih alami sehingga kandungan bahan organik maupun humusnya lebih banyak. Hal ini membuat tanah menjadi lebih subur, tanaman juga tumbuh dengan subur, dan hasilnya juga maksimal dan tuumbuh secara alami tanpa rekayasa teknologi manusia. Akan tetapi teknik ini membuat serangan hama dan penyakit meningkat. Akan tetapi, justru kondisi seperti inilah yang membuat rantai makanan akan lebih bervariasi dan lebih alami. Pada lahan pekarangan ini, siklus haranya adalah tertutup, tanaman itu rontok daunnya lalu diambil tanaman semusim, dan sisa-sisa tanaman tetap di sini tidak diambil. Jika diambil, semuanya tetep kembali dari hasil kotoran (Soemarwoto2000).

4. Subsistem Perkebunan

Perkebunan didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; termasuk mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekebun dan masyarakat (Deptan DIY 2005).

Upaya pengelolaan kebun kelapa sawit yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan merupakan upaya yang mutlak dilakukan. Menjaga permukaan tanah tetap tertutup baik secara vegetatif maupun aplikasi bahan pembenah tanah dari sisa panen, pemupukan yang rasional, dan membuat bangunan konservasi tanah dan air (Barchia 2009).

Perkebunan merupakan usaha penanaman tumbuhan secara teratur sesuai dengan ilmu pertanian dan mengutamakan tanaman perdagangan. Perkebunan penting bagi bahan ekspor dan bahan industri. Jenis-jenis

tanaman perkebunan khususnya di Indonesia antara lain karet, kelapa sawit, kopi, teh, tembakau, tebu, kelapa, cokelat, kina, kapas dan cengkih (Soerjani 2007).

Subsistem perkebunan berupa lahan luas yang hanya terdapat satu komoditas pertanian yang diusahakan dan permanen. System perkebunan perlu diutamakan tata rumah tangga yang sedikit atau sama sekali tertutup dimana di dalamnya terdapat suatu satuan unit tanah yang luas. Tanaman yang diusahakan biasanya kelapa sawit, karet, teh dan kopi (Barchia 2007).

Pada sistem pengairan, pertanian lahan kering, kondisi topogragfi memegang peranan cukup penting dalam penyediaan air, serta menentukan cara dan fasilitas pengairan. Sumber–sumber air biasanya berada pada bagian yang paling rendah, sehingga air perlu dinaikkan terlebih dahulu agar pendistribusiannya merata dengan baik. Oleh karena itu, pengairan pada lahan kering dapat berhasil dan efektif pada wilayah yang datar datar berombak (Kurnia 2004).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum agroekologi acara analisis beberapa tipe penggunaan lahan untuk produksi pertanian dilaksanakan pada Minggu, 27 April 2014 bertempat:

a. Subsistem persawahan di desa Papahan, Karanganyar

b. Subsistem talun di dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar

c. Subsistem tegal di dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar

d. Subsistem pekarangan di dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar

e. Subsistem perkebunan karet di kecamatan Mojogedang, kabupaten Sukoharjo

f. Subsistem perkebunan teh di Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar 2. Alat dan Bahan Praktikum vegetasi kebun, vegetasi pekarangan dan vegetasi tegal

3. Cara Kerja

a. Menentukan Lokasi Pengamatan

b. Melakukan pengamatan dan pengukuran tehadap kelembaban tanah, kelembaban udara, Ph tanah, intensitas cahaya dan suhu udara

c. Menentukan denah pola tanam dan cara pengelolaan lahan

D. Data Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

a. Subsistem persawahan

Tabel 4.1 Profil Tempat Subsistem persawahan No. Profil Tempat Keterangan

1. Alamat Papahan kecamatan Karanganyar 2. Letak Geografis 07o 36’ 21,0” LS dan 110o 55’ 06,3” BT

3. Slope 0% (datar) 4. Tinggi Tempat 147 mdpl

5. Vegetasi Jati, pisang, papaya, mangga

6. pH 6,6

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: 2270 fc/lux -Ternaungi: 1490 fc/lux

b. Subsistem talun

Tabel 4.2 Profil Tempat Subsistem talun No

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: - fc/lux -Ternaungi: 1550 fc/lux 16. Luas lahan 300-500 m2

c. Subsistem tegal

Tabel 4.3 Profil Tempat Subsistem tegal No

. Profil Tempat Keterangan

1. Alamat dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: 85000 fc/lux -Ternaungi: 22900 fc/lux

d. Subsistem pekarangan

Tabel 4.4 Profil Tempat Subsistem pekarangan No

. Profil Tempat Keterangan

1. Alamat dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: 8370 fc/lux -Ternaungi: 3630 fc/lux

13. Input Pupuk kandang dan pupuk urea

Gambar 4.4 Denah subsistem pekarangan

e. Subsistem perkebunan karet

Tabel 4.5 Profil Tempat Subsistem perkebunan karet No

5. Vegetasi Pohon karet dan rumput

6. pH 5,6

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: - fc/lux-Ternaungi: 8250 fc/lux

12. Pengolahan lahana. Pola tanam b. Jarak tanam

Hj

M Monokultural Bj 3x7 m

Gambar 4.5 Denah subsistem perkebunan karet

f. Subsistem perkebunan teh

Tabel 4.6 Profil Tempat Subsistem perkebunan teh No

11. Intensitas cahaya -Tidak Ternaungi: 210 fc/lux-Ternaungi: - fc/lux

12. Pengolahan lahana. Pola tanam b. Jarak tanam

Hj

M Monokultural Bj 1x1 m

13. Input Bibit, pupuk organic, Urea, SP36, KCl 14. Output Daun teh/pucuk

15. Siklus hara Terbuka 16. Luas lahan >2 ha Sumber: Boardlist

Gambar 4.6 Denah subsistem perkebunan teh

2. Pembahasan

a. Subsistem Persawahan

Pada subsistem sawah yang telah diteliti pada daerah Suruh, Kalang, Jaten, Karanganyar. Diperoleh letak astronomis 070 36’ 21,0”

LS dan 110° 55’ 06,3” BT dengan ketinggian tempat 147 meter dpl dan

kemiringan lahan 0 % yang tergolong datar. pH tanah sekitar 6,6 dengan kelembaban tanah 70% dan kelembapan udara 73%. Luas daerah persawahan sekitar 3000 m2 per petaknya. Intensitas cahaya

sekitar yang tidak ternaungi sebesar 2270 lux dan yang ternaungi sebesar 1490 lux. Hal ini sesuai dengan syarat tumbuh tanaman padi menurut Rahardja (2005), yaitu tanaman padi tumbuh baik di daerah yang beriklim panas dan lembab, curah hujan yang dikehendaki antara 1.500-2.000 mm per tahun, suhu lebih dari 23°. Persyaratan tumbuh yang terkait dengan elevasi (tinggi tempat), mulai dari 0-500 m di atas permukaan laut. Menghendaki tanah yang gembur, subur, dan PH tanah 4-7.

Pola tanam yang diterapkan pada subsistem sawah yaitu pola tanam secara monokultur dengan jarak tanamn 22x22 cm. Jenis tanaman yang diusahakannya yaitu padi jenis IR 64. Tanah dikelola menggunakan peralatan-peralatan seperti cangkul, traktor, sabit dengan pengairan menggunakan sistem irigasi. Input tanaman berasal dari berbagai macam pupuk seperti urea sebanyak 50kg pada 2 mingu pertama, ZA sebanyak 2kg pada 5 hari pertama, dan pupuk SP 36 sebanyak 50kg. Permasalahan yang ditemukan di sawah tersebut adalah adanya serangan hama tikus, belalang, dan ada sedikit hama burung. Petani tidak melakukan usaha tertentu untuk mengurangi serangan hama tersebut, petani lebih bergantung pada predator alami dari hama tersebut.

Output padi di panen sekitar 3 kali dalam setahun. Hasil yang diperoleh dari sawah tersebut mencapai kurang lebih 1,3 ton dalam

bentuk gabah.Sawah tersebut mempunyai siklus hara terbuka karena memiliki jumlah kehilangan hara yang besar.

b. Subsistem Tegal

Pada subsistem sawah tadah hujan yang telah diteliti pada dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar. Diperoleh letak astronomis 070 39’ 29,2” LS dan 110° 58’ 03,5” BT

dengan ketinggian tempat 250 meter dpl dengan kemiringan lahan 6 % yang tergolong datar. pH tanah sekitar 6,7 dengan kelembaban tanah 23% dan kelembapan udara 45%. Luas daerah tanam sekitar 3000 m2

per petaknya. Intensitas cahaya sekitar yang tidak ternaungi sebesar 85000 lux dan yang ternaungi sebesar 22900 lux.

Hasil pengamatan pola tanam pada sawah tadah hujan yaitu secara multikultur. Jenis tanaman yang diusahakannya yaitu padi jenis IR 64 atau Ciherang, Singkong, dan Tebu dengan jarak tanaman 60x40 cm. Tanah dikelola menggunakan peralatan-peralatan seperti cangkul, traktor, sabit dan dibuat bedengan untuk singkong dan tebu. Input tanaman berasal dari berbagai macam pupuk seperti urea sebanyak 2kw diawal masa tanam dan phonska sebanyak 2kw yang juga diawal masa tanam. Pengairan menggunakan sistem tadah hujan. Permasalahan yang ditemukan di sawah tersebut adalah adanya serangan hama tikus dan wereng, selain itu ditemukan masalah irigasi Petani melakukan gropyokan untuk mengurangi hama tikus tersebut.

Output dari subsistem ini hanya diketahui untuk singkong. Hasil yang diperoleh dari sawah tadah hujan tersebut mencapai kurang lebih 5 ton dalam bentuk umbi singkong. Sawah tadah hujan tersebut mempunyai siklus hara terbuka karena memiliki jumlah kehilangan hara yang besar.

c. Subsistem Talun

Pada subsistem talun yang telah diteliti pada dukuh Ngasinan, desa Tugu, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar. Diperoleh letak astronomis 070 39’ 34,8” LS dan 110° 58’ 14,9” BT dengan