BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Dawan (BD) adalah bahasa Austronesia, subkelompok Melayu Polenesia. Bahasa ini disebut juga Uab Meto atau Molok Meto oleh penuturnya, yakni suku Dawan atau Atoin Meto. Persebarannya meliputi sebagian distrik Oecusse-Ambeno (Timor Leste) dan Timor barat meliputi sebagian Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, dan Kodya Kupang. Menurut sensus 2009 dari SIL International, penutur BD berjumlah 700.000 (SIL International, 2014). Bahasa Dawan memiliki sepuluh dialek, yaitu Molo, Amanatun, Amanuban, Amarasi, Amfoang, Biboki, Miomafo, Manlea, Kupang dan Manulai (Tarno dkk, 1992:1).

Bahasa Dawan memiliki ciri yang dapat diamati, baik pada aspek fonologis, morfologis, maupun sintaksis. Secara fonologis, yaitu adanya proses metatesis, pelesapan bunyi, penambahan bunyi, dan pemampatan bunyi (Sanga, 1984; Tarno dkk., 1992; Isu, 2009). Secara morfologis, BD bertipe aglutinasi, bersifat vokalis, bersuku kata terbuka, dan dimarkahi dengan kehadiran klitik pada setiap verbanya (Tarno dkk., 1992:102; Reteg, 2002). Secara sintaksis, BD merupakan bahasa yang bertipe nominatif-akusatif juga sama seperti bahasa-bahasa lain pada umumnya, yaitu memiliki struktur klausa yang berpredikat verba dan nonverba. Klausa berpredikat nonverba terdiri atas klausa tata urut SVO atau AVP (Budiarta, 2009; Arka, 2000). Dijelaskan pula bahwa BD berpredikat

adjektiva, nomina, preposisi, dan numeralia, sedangkan klausa berpredikat verbal terdiri atas klausa intransitif dan transitif.

Pembahasan mengenai klausa berpredikat verbal dalam BD yang dilakukan oleh para peneliti BD yang dikemukakan di atas belum secara lengkap membahas keberadaan verba sebagai kategori gramatikal yang utama dan sebagai pengisi fungsi predikat sebab tidak menyinggung adanya konstruksi klausa yang memiliki dua verba atau lebih sebagai elemen pengisi predikat klausa tersebut. Padahal, verba sebagai unsur inti pengisi fungsi predikat dalam klausa bisa muncul dalam bentuk verba sederhana atau verba tunggal, bisa juga dalam bentuk verba kompleks atau verba serial.

Keberadaan konstruksi klausa berpredikat serial dalam BD telah dikemukakan oleh Arka (2003) dalam uraiannya mengenai ciri-ciri penting kelompok bahasa-bahasa Nusantara, yakni BD dikelompokkan sebagai bahasa yang memiliki kecenderungan adanya serialisasi verba.

Dalam penjelasannya, Arka (2013) menegemukakan bahwa dalam serialisasi, biasanya PRED 1 tidak menjadi predikat atasan dari PRED 2, atau PRED 2 bukan argumen dari PRED 1. Verba-verba dalam konstruksi serialiasisasi mempunyai status yang sama, yaitu sama-sama sebagai verba inti atau predikat inti (head predicates) dan keduanya mengemban satu fungsi predikat, sebagaimana halnya verba tunggal. Selain itu, struktur serialisasi menyatakan bahwa subkejadian membentuk kejadian kompleks. Hal inilah yang membedakan konstruksi klausa berpredikat verba serial dan konstruksi klausa berpredikat kompleks atau verba kompleks. Verba kompleks (compound verb) adalah salah

satu tipe predikat kompleks, yaitu sebuah verba yang terdiri atas lebih dari satu verba, bisa verba inti dan verba bantu. Apabila dicermati dari strukturnya, maka klausa berpredikat verba kompleks ini dapat kelompokkan dalam konstruksi verba serial.

Karakteristik KVS sebagai ciri pembeda antara konstruksi serial dan konstruksi verbal biasa atau konstruksi lain yang dapat dicermati dari aspek fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik dapat dirangkum dari pendapat beberapa linguis sebagai berikut:

a) Secara fonologis: verba serial memiliki intonasi tunggal (Durie 1997: 291) dan Aikhenvald (2006:3-4). Arka dkk. (2013:193-4) dalam penjelasannya tentang verba serial dalam bahasa Rongga membuktikan bahwa kesatuan unit verba serialisasi didukung oleh prosodi (fonologis). Jendela gelombang suaranya (diukur dengan speech analyzer) memperlihatkan dua unit/penggalan gelombang yang berkorespondensi dengan dua unit klausa.

b) Secara morfologis: pemarkahan pada KVS dapat terjadi hanya pada salah satu verba atau tiap-tiap verba tersebut memeroleh pemarkahan yang sama (Aikhenvald, 2006:3--4).

c) Secara sintaksis, karakteristik KVS dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, diisi oleh dua verba atau lebih. Kedua, biasanya membentuk satu klausa (monoklausal), dengan kebersamaan argumen atau kategori fungsional (a) mempunyai satu subjek, atau (b) mempunyai subjek dan objek bersama, (c) mempunyai kategori gramatikal bersama kala (tense), aspek, dan negasi (Durie, 1997: 291; Aikhenvald, 2006:3--4). Ketiga, tidak disela oleh

konjungsi, baik koordinasi maupun subordinasi. Keempat, keberadaan verba serial sebagai elemen pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa dapat berdanpingan atau terbelah. Kombinasi verba semacam ini disebut juncture (Van Valin dan La Polla, 1997:443 ).

d) Secara semantic, KVS dikonsepsikan sebagai peristiwa tunggal (Durie, 1997: 291; Aikhenvald, 2006:3--4). Durie menjelaskan lebih lanjut bahwa peristiwa tunggal ini dapat dibuktikan dengan menerjemahkan verba serial tersebut ke dalam bahasa lain, di mana dua verba atau lebih dapat diterjemahkan hanya dengan sebuah verba dalam bahasa lain. Pendapat Durie ini ditentang oleh Foley (2004) dan Newmeyer (2004) yang mennyatakan bahwa verba-verba dalam konstruksi verba serial merupakan verba inti sehingga tidak dapat serta merta mengklaim sebagai sebuah peristiwa tunggal. Selain itu, tiap-tiap bahasa berbeda sehingga tidak dapat diukur hanya dengan terjemahan. Senada dengan Foley dan Newmeyer, Arka dkk. (2013: 192) menjelaskan bahwa biasanya konstruksi verba serial menyatakan suatu kejadian kompleks yang terdiri atas dua (sub)kejadian atau lebih yang terjadi secara simultan atau berurutan secara dekat/ketat satu sama lainnya.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan para linguis di atas, berikut ini adalah contoh klausa berpredikat verba serial dalam BD yang dimaksud dan perlu mendapat perhatian serta kajian lebih mendalam.

a) Nafo n-eku n-fek tani Tikus 3T-makan 3T-putus tali “Tikus menggigit tali sehingga putus”

b) Atoni sin n-eki atoni men ole mese n-em neu Yesus Orang 3J 3J-bawa orang sakit lemas satu 3J-datang 3J-PREP NAMA

“Orang-orang membawa seorang lumpuh kepada Yesus”

c) Mama n-leun kau he aen Ɂ-nao u’at benas neu bapa Ibu 3Tsuruh 1T supaya 1T-lari 1T-pergi 1T-antar parang 3T-PREP ayah “Ibu menyuruh saya untuk segera mengantarkan parang kepada ayah”

Ketiga data di atas memperlihatkan bahwa predikat tiap-tiap klausa tersebut dibentuk oleh verba neku nfek “gigit putus”, neki nem “bawa datang”, dan aen Ɂ-nao u’at “lari pergi antar”. Dengan demikian, ketiga data (a, b, c) ini memperlihatkan lima hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, konstruksi klausa berpredikat verba serial yang dikemukakan oleh Arka (2003) memang ada dalam BD. Kedua, konstruksi klausa berpredikat verba serial tersebut terdiri atas klausa berpredikat dua verba yaitu neku nfek dan neki nem pada contoh (a) dan (b), sedangkan (c) berpredikat tiga verba, yaitu aen Ɂ-nao u’at. Ketiga, konstruksi klausa berpredikat verba serial (a) dan (c) merupakan serialisasi nukleus (nuclear serialization) sedangkan (b) merupakan serialisasi inti (core serialization). Keempat, setiap verba mendapatkan pemarkahan morfologis yang sama, yaitu klitik pronomina pemarkah subjek. Keberadaan pemarkah pronomina tersebut memang merupakan salah satu ciri verba BD. Kelima, konstruksi predikat berverba serial pada ketiga klausa tersebut terlihat bahwa ketiganya merupakan kombinasi antara verba transitif-transitif (a), transitif-intransitif (b), dan intransitif-itransitif-transitif (c).

Penjelasan terhadap ketiga contoh klausa berpredikat verba serial yang dikemukakan di atas baru sebatas asumsi, bukan simpulan akhir. Oleh karena itu, penjelasan secara mendetail diperlukan kajian lewat penelitian, mengingat belum ada penelitian terhadap BD yang membahas topik ini.

Kajian mendalam mengenai fenomena KVS ini tidak hanya terbatas pada aspek sintaksis semata, tetapi juga perlu dilihat dari aspek morfologis dan makna verba-verba yang membentuk konstruksi tersebut sehingga memberikan informasi penting, baik secara teoretis maupun secara praktis.

Oleh karena penelitian ini membahas aspek morfosintaksis yang membentuk KVS tersebut, maka menurut penulis, teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA) adalah teori yang tepat untuk dipakai membedah konstruksi verba serial BD. Terdapat dua hal penting sebagai dasar penggunaan teori ini. Pertama, teori TPA dikembangkan dari bukan saja bahasa Inggris, tetapi berdasarkan bahasa-bahasa lain seperti Lakhota, Tagalog, dan Dyirbal sehingga dianggap lebih universal. Kedua, teori TPA merupakan sebuah teori morfosintaksis yang mengaplikasikan saling keterkaitan antara aspek sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam sistem gramatikal (Van Valin & La Polla, 1997:14). Dengan demikian, diyakini bahwa semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab melalui teori ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah struktur konstruksi verba serial bahasa Dawan?

2) Bagaimanakah pemarkahan morfologis dan pola urutan verba pada konstruksi verba serial bahasa Dawan?

3) Tipe konstruksi verba serial apa sajakah yang terdapat pada bahasa Dawan berdasarkan fungsi dan maknanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi verba serial bahasa Dawan, di antaranya menyangkut struktur KVS BD, pemarkahan morfologis, pola urut dan tipe KVS BD.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara terperinci bertujuan untuk mengkaji beberapa hal berikut.

1) Mendeskripsikan struktur verba serial bahasa Dawan.

2) Menjelaskan pemarkahan morfologis dan pola urutan verba pada konstruksi verba serial bahasa Dawan.

3) Menjelaskan tipe konstruksi verba serial yang terdapat pada bahasa Dawan berdasarkan fungsi dan maknanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini kiranya sebagai bahan diskusi dan sumber acuan yang dapat memberikan sumbangan, baik pemikiran maupun penguatan

teori linguistik, dalam membahas konstruksi verba serial, khususnya teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak berikut.

1) Masyarakat umum, sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang struktur klausa secara umum, khususnya konstruksi verba serial dalam BD. 2) Peneliti, baik sebagai informasi tertulis maupun sebagai bahan referensi untuk

penelitian-penelitian yang akan dilakukan terutama menyangkut konstruksi verba serial.

3) Lembaga pendidikan, kiranya dapat menambah jumlah pustaka yang dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan. Disamping itu, juga dapat memperkaya tata bahasa Dawan dalam upaya pengajaran bahasa Dawan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini dipaparkan karya-karya ilmiah yang relevan dan merupakan bahan acuan berguna dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dikemukakan ini adalah yang mengulas aspek morfosintaksis dan sintaksis BD serta bahasa-bahasa lain. Di samping itu, lebih spesifik dengan penelitian tentang verba serial, baik yang menggunakan teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA) maupun teori-teori lain. Pemaparan ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian dilakukan oleh Tarno dkk yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1992 dalam sebuah buku berjudul Tata Bahasa Dawan. Analisis terhadap hasil penelitian ini didasarkan pada teori linguistik struktural. Pengolahan data sintaksis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data-data sintaksis yang telah dialihaksarakan dalam bentuk satuan-satuan kalimat, yakni meliputi kesamaan bentuk, kategori, peran, dan distribusi. Analisis data didasarkan pada kriteria fungsi, peran, dan kategori sehingga diperoleh bentuk kalimat BD yang dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal selanjutnya dibedakan atas kalimat mayor dan minor, sedangkan kalimat majemuk dibagi menjadi kalimat majemuk setara (koordinatif) dan majemuk bertingkat (subordinatif).

Dijelaskan pula bahwa BD mempunyai kalimat yang berpredikat verbal dan nonverba. Konstruksi kalimat verbal yang dibahas tidak satu pun menyinggung adanya kalimat yang berpredikat verba serial. Padahal, dalam sumber data yang dilampirkan berupa cerita rakyat, di dalamnya sangat banyak konstruksi kalimat berpredikat verba serial. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagaimana disampaikan oleh tim penyusun buku ini bahwa sebenarnya masih banyak persoalan dalam BD khususnya aspek sintaksis yang mesti dibahas, tetapi karena keterbatasan dana dan waktu. Namun, penjelasan-penjelasan mengenai struktur kalimat dalam buku ini menjadi bahan acuan penting bagi peneliti dalam penelitian ini.

Budiarta (2009) juga mengkaji aspek sintaksis BD. Penelitiannya ini bertujuan untuk memahami konstruksi dasar klausa BD, konstruksi kalimat kompleks, sistem pivot, dan sistem aliansi gramatikal. Teori yang dipakai oleh peneliti adalah Teori Bahasa Relational yang digunakan untuk membahas relasi gramatikal, terutama yang berkaitan dengan subjek, objek langsung, objek tak langsung, dan oblik.

Hasil penelitianya menunjukkan bahwa klausa dasar BD terdiri atas klausa transitif dan intransitif. Verba pada kedua klausa tersebut diisi oleh verba yang berafiks dan tanpa afiks. Dikatakan pula bahwa afiks yang melekat pada verba tersebut terjadi karena adanya persesuaian dengan subjek. Hakikat subjek pada BD dapat dilihat dengan kasus, ekspansi adverbia, persesuaian, pivot, dan pemfokusan. Objek BD dapat ditentukan dengan kaidah pemasifan. Oblik adalah argumen yang berpreposisi.

Data pada konstruksi koordinatif dan subordinatif BD secara tipologis mengantarkan pada temuan bahwa secara sintaksis BD memperlakukan S sama dengan A, dan memberikan perlakuan yang berbeda kepada P (S = A ≠ P). Dengan demikian, BD merupakan bahasa yang bekerja dengan sistem S/A pivot. Sistem aliansi gramatikal seperti ini menunjukkan bahwa BD secara sintaksis adalah bahasa yang bertipe nominatif-akusatif. Perilaku S pada klausa intransitif dengan perilaku A dan P pada klausa transitif BD, menunjukkan bahwa S dimarkahi sama dengan A begitu pula dimarkahi sama dengan P. Dengan demikian, secara morfologis BD memiliki kecenderungan sebagai bahasa nominatif-akusatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Mekarini (2000) yang membahas sistem diatesis dan pengikatan dalam BD. Mekarini menyimpulkan bahwa BD tergolong bahasa bertipe SVO, di mana SUBJ hadir pada posisi praverba, sedangkan OBJK pada posverba. SUBJ harus diisi oleh frasa nomina, sedangkan predikat dapat diisi dengan frasa verba memiliki property, yaitu (1) dapat difokuskan, (2) dapat disisipi adverbial, (3) bersesuaian dengan verba, (4) berkasus nominatif, dan (5) memiliki ciri [+pivot]. Bahasa ini mengizinkan promosi bagi argumen noninti dalam peran benefaktif dan lokatif, tetapi tidak bagi instrumen.

Terdapat tiga alternasi tata urutan, yakni A-V-P; P-A-V; dan P-V-A. Ketiga alternasi urutan ini melahirkan tiga diatesis, yaitu diatesis aktif, diatesis objektif, dan diatesis pasif. konstruksi kanonis dimiliki oleh diatesis aktif, sedangkan konstruksi nonkanonis dimiliki oleh diatesis objektif dan pasif. Perbedaan setiap diatesis dapat dilihat pada tata urutan, peran subjek, pemarkahan,

dan perlakuan terhadap agen. BD memiliki diatesis simetris dan asimetris bagi objek ganda. Disamping itu, hanya subjek yang dapat mengikat. Refleksif harus diikat oleh subjek nukleusnya. Pengikatan terhadap bentuk refleksif bersifat sensitif terhadap strukstur fungsi. Berbeda halnya dengan pengikatan terhadap refleksif, pengikatan terhadap resiprokal cenderung terjadi pada struktur semantik karena BD tidak memiliki leksikon pemarkah resiprokal, seperti halnya one another atau each other dalam bahasa Inggris. Quantifier dapat menjadi pengikat bilamana memiliki prominensi dalam srtruktur fungsi terhadap yang diikat.

Penelitian Reteg (2000) terhadap afiksasi BD menggunakan teori Morfologi Generatif model Halle (1973) yang sudah dimodifikasi oleh Dardjowidjojo (1988) dan teori Aronof (1976). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komponen DM memiliki kata dasar bebas, kata dasar terikat, dan afiks. Kata dasar bebas terdiri atas verba, nomna, dan adjektiva, sedangkan afiks BD terdiri atas prefiks a-, ma-, ak-, at-, pai-, dan hai-, sedangkan sufiks antara lain –s, -t, -b, -ah, -in, dan –en.

Reteg (2009) juga menemukan bahwa secara morfosintaksis, afiks BD memiliki fungsi derivasional mentransformasi bentuk asal yang memiliki kategori verba menjadi nomina, nomina menjadi verba, adjektiva menjadi verba, dan numeralia menjadi verba. Di samping itu, afiks juga memiliki fungsi infleksional. Menurut dia, terjadinya transformasi bentuk akibat proses afiksasi mengakibatkan terjadinya transformasi makna asal ke makna bentuk turunan. Setiap afiks BD memiliki makna gramatikal dalam proses afiksasi. Makna gramatikal afiks BD di antaranya adalah makna kausatif dan makna reduplikatif. BD tergolong tipologi

morfologi aglutinasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya afiks, baik prefiks maupun sufiks dalam proses pembentukan kata. Penelitian Reteg ini sangat berguna sebagai bahan acuan, terutama pada proses pembentukan verba BD.

Selain keempat hasil penelitian menyangkut BD yang telah dikemukakan di atas, berikut ini diulas pula beberapa penelitian mengenai konstruksi verba serial yang relevan dengan penelitian ini, baik topik bahasan maupun teori yang diaplikasikan.

Sedeng (2010:296--314) dalam bukunya berjudul Morfosintaksis Bahasa Bali Dialek Sembiran (BBDS) juga menjelaskan adanya konstruksi serialisasi verba pada dialek tersebut. Pembahasan Sedeng ini menggunakan teori Tata Bahasa Peran dan Acuan dalam menganalisis konstruksi verba serial BD dalam penelitin ini.

Pembahasan mengenai serialisasi verba BBDS menyangkut struktur serialisasi verba, kombinasi verba pembentuk serialisasi tersebut dilihat dari transitivitas verba, pemarkahan morfologis, dan makna tiap-tiap verba yang berkombinasi membentuk predikat serialisasi tersebut.

Sedeng memaparkan bahwa serialisasi verba BBDS terwujud pada kaidah ikatan sendi (juncture) pada lapisan nukleus (nuclear juncture) dan lapisan inti (core juncture). Serialisasi verba BBDS pada sendi lapisan nukleus dibangun oleh dua verba inti atau lebih yang disejajarkan dengan argumen yang saling bertumpang tindih (shared), tanpa adanya komplementasi atau konjungsi penghalang. BBDS memiliki tiga bentuk serialisasi verba pada lapisan nukleus,

yaitu serialisasi bermakna resipien dengan verba behhang, serialisasi bermakna resipien dengan verba behhan, dan serialisasi bermakna perfek dengan verba modal mehhan.

Serialisasi verba BBDS pada sendi lapisan inti dibangun oleh dua inti dengan nukleus dan argumennya masing-masing. Gabungan ini kemudian membentuk inti kompleks. Pada tataran inti ini juga terdapat tiga bentuk serialisasi verba, yaitu serialisasi dengan makna permintaan, serialisasi verba benefaktif dengan (V1) verba transitif, dan serialisasi verba dengan V1 verba intransitif tindakan.

Kesemestaan struktur predikat kompleks BBDS sebagai bahasa yang secara morfologis bertipe aglutinasi adalah predikat kompleks yang berstruktur morfologis melalui kehadiran sufiks aplikatif -ang. Struktur ini memiliki struktur dasar verba serialisasi pada tataran inti dan melalui proses penaikan (raising) dari struktur datif. Keduanya mengandung makna yang berbeda, yakni verba serialisasi pada tataran goal dan proses datif raising mengandung makna ‘membantu’.

Pembahasan Sedeng mengenai serialisasi verba BBDS ini menjadi acuan yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini karena kesamaan teori yang digunakan dalam analisisnya. Selain itu, sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis konstruksi klausa berpredikat verba serial BD meskipun secara morfologis berbeda tipologinya.

Kosmas (2007) mengkaji struktur verba serial bahasa Rongga (KVSBR) menggunakan teori Lexical Functional Grammar (LFG) dengan metode wawancara dan pengamatan. Penelitian ini melibatkan teknik elisitasi,

pengamatan berpartisipasi, rekam, dan catat. Analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan metode padan dan metode agih, yang diimplementasikan dalam teknik perluas, lesap, dan ubah wujud. Penyajian analisis data ditampilkan dalam bentuk formal dan informal. Hasil penelitian Kosmas ini juga merupakan salah satu bagian dalam buku tata bahasa Rongga yang merupakan karya bersama oleh Arka dkk. (2007:187--223). Hasil penelitian Kosmas ini juga sama seperti yang terdapat pada buku tersebut.

Pembahasan atas sejumlah data KVS BR menunjukkan bahwa secara sintaktis membentuk sebuah klausa tunggal atau klausa sederhana. Karena membentuk sebuah klausa, maka fungsi gramatikal SUBJ yang terdapat pada klausa tersebut menjadi SUBJ bersama bagi kedua verba pembentuk KVS tersebut seperti pada contoh berikut.

1). Kazhi ngai la’a pita bhate ko fato one kala (PWPJ) 3TG sedang pergi cari semua PART bekal di hutan “Dia sedang pergi cari makanan di hutan”

SUBJ kazhi “dia” pada klausa di atas merupakan SUBJ bersama bagi predikat KVS la’a pita ‘pergi cari’. Selain itu, kemunculan penanda aspek ngai ‘sedang’. Tampak bahwa aspek ngai pada klausa tersebut merupakan satu unit dengan KVS. Artinya, penanda aspek tidak hanya berhubungan dengan V

1 atau V

2, tetapi berhubungan langsung dengan kedua-duanya. Secara struktural, semua verba sebagai unsur pembentuk KVS (V

1 dan V2) BR berada di bawah satu simpul struktur frasa dalam struktur konstituen, yakni simpul FV.

Verba serial tau medho ‘buat jatuh/menjatuhkan’ pada klausa di atas terbentuk oleh verba transitif tau ‘buat’ sebagai V

medho ‘jatuh’ sebagai V

2. Jadi, secara kategorial, serialisasi verba pada klausa di atas merupakan serialisasi dengan pola kategori gramatikal yang sama, yaitu verba dengan verba (V

1 + V2). Jadi, pola KVS tersebut adalah pola V1 transitif + V2 intransitif. Keketatan hubungan antara verba pembentuk KVS BR (V

1 dan V2) pada tataran sintaksis dalam bahasa Rongga, tidak selalu berimplikasi pada keketatan hubungan semantis.

Hubungan semantis antara verba pembentuk KVSR bervariasi dan tidak selalu jelas. Dalam arti bahwa serialisasi bisa membentuk konstruksi yang berkolokasi dan terleksikalisasi sehingga maknanya tidak terprediksi sepenuhnya dari makna subpredikatnya (salah satu verba pemebentuk KVS) meskipun kadang kala makna yang dihasilkan oleh KVS itu masih sedikit transparan.

Penelitian terhadap KVSR ini menjadi sumber acuan penting sebagai bahan bandingan penulis dalam meneliti konstruksi predikat kompleks khususnya struktur predikat kompleks dalam klausa BD. Selain itu, penelitian Kosmas ini bermanfaat karena antara BR dan BD sama-sama merupakan kelompok bahasa Austronesia. Selain itu, secara morfologis merupakan bahasa isolatif meskipun harus diakui bahwa istilah yang digunakan dalam penelitian ini berbeda.

Brill (2007) membahas predikat kompleks bahasa-bahasa Oseania dengan mengaplikasikan teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA). Hasil analisis Brill terhadap beberapa bahasa Oseania membuktikan bahwa fungsi-fungsi asimetris dan simetris predikat kompleks terdapat pada level inti (core) dan nukleus (nuclear). Modifikasi verba yang lebih banyak dikompresikan dalam predikat kompleks adalah sequential dan action-goal actions dan yang paling sedikit

adalah sebab – akibat (cause-result). Semua ini sering didasarkan pada tipe makna verba, yaitu keadaan, postur, gerak, dan arah. V2 cenderung memodifikasi fungsi-fungsi tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung konstruksi predikat kompleks bahasa-bahasa Oseania berdasarkan penelitian Brill ialah (1) sedikitnya morfem infleksional sehingga berkontribusi pada sintaksis dan ketidakjelasan fungsi dan (2) predikat kompleks sering memiliki pemarkah kasus dan fungsi perluasan valensi khususnya untuk partisipan yang didasarkan pada hierarki semantis.

Kedua faktor di atas sering menyebabkan penafsiran ganda terhadap makna sehingga untuk mengatasinya maka makna predikat kompleks dalam bahasa-bahasa Oseania ini harus dilihat dari konteksnya. Sayangnya, Brill tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hal ini bahwa apakah konteks yang dimaksud hanya sebatas pada nukleus kompleks atau keseluruhan struktur sintaksisnya. Selain itu, pembahasan lebih banyak mengulas predikat kompleks pada sendi lapisan nukleus meskipun realisasinya juga ada pada level inti.

Analisis Brill terhadap bahasa-bahasa Oseania mengantarkannya menetapkan beberapa kriteria sebagai batasan dalam mengidentifikasi konstruksi predikat kompleks, yakni (1) terdiri atas serangkaian predikat yang mengandung satu predikat tunggal, (2) membentuk satu entitas prosodik tunggal tanpa sela di antara, (3) berbagi kala (tense), aspek (aspect), dan modal (modal) yang sama, atau jika tidak memiliki pemarkah yang sama, maka semua pemarkah akan berada di bawah lingkup pemarkahan negasi, (4) berdiri sendiri secara leksikal dan dapat diprediksi secara semantis (kebalikan dari co-lexical compound), (5) tidak

membuktikan hilangnya properti morfosintaksis atau ketiadaan pola tekanan atau bentuk fonologis.

Pembahasan Brill mengenai predikat kompleks dalam bahasa-bahasa Oseania ini menjadi bahan pertimbangan dan acuan yang sangat bermanfaat bagi penulis ketika menganalisis konstruksi verba serial BD. Selain itu, penelitian Brill ini juga mengaplikasikan teori yang sama sehingga akan menjadi bahan rujukan penting dalam penelitian ini terutama tentang tata urut serta modifikasi verba dalam konstruksi verba serial BD.

Penelitian lain sebagai acuan dalam penelitian ini dilakukan oleh Subiyanto (2013) yang mengkaji predikat kompleks bahasa Jawa (BJ) dari aspek sintaksis dan pragmatik, khususnya struktur informasi menggunakan teori tipologi dan teori Tata Bahasa Leksikal-Fungsional (TLF). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Pemetaan Leksikal (TPL), yang merupakan bagian dari TLF. Teori ini diterapkan khususnya untuk menjelaskan alternasi diatesis dalam konstruksi predikat kompleks BJ.

Fokus penelitian Subiyanto pada predikat kompleks BJ ini meliputi lima hal, yakni tipe-tipe semantik dan karakteristik predikat kompleks, struktur fungsi gramatikal, struktur konstituen dan korespondensinya dengan struktur fungsi gramatikal, struktur informasi dan korespondensinya dengan struktur konstituen dan struktur fungsional, serta alternasi diatesis dan pemetaan leksikal dalam predikat kompleks BJ.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa predikat kompleks BJ memiliki sembilan tipe semantik, yakni (1) tipe gerakan, (2) tipe kecaraan, (3) tipe

komitatif, (4) tipe instrumental, (5) tipe postur, (6) tipe komitmen, (7) tipe kausatif, (8) tipe sebab-akibat, dan (9) tipe aspektual dan modalitas. Ciri predikat kompleks yang dimiliki BJ adalah (1) dibentuk oleh verba-verba inti atau verba bantu dan verba inti tanpa dihubungkan oleh pemarkah koordinatif atau subordinatif, (2) diucapkan dalam satu unit intonasi, (3) dapat memiliki pola berdampingan atau terbelah, (4) verba-verba inti pembentuk predikat kompleks memeroleh afiks verbal (verbal affixes), (5) dibentuk oleh verba, baik transitif maupun intransitif, (6) verba-verba pembentuk predikat kompleks dapat berbagi pemarkah negasi, dan (7) verba-verba pembentuk predikat kompleks berbagi satu atau dua argumen inti. Berdasarkan ciri morfosintaksis, predikat kompleks BJ termasuk dalam serialisasi bebas. Di samping itu, predikat kompleks BJ juga memiliki serialisasi semiterikat, yang ditunjukkan oleh kehadiran predikat kompleks tipe kausatif.

Penelitian Subiyanto ini memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam meneliti konstruksi verba serial BD, terutama dalam menganalisis struktur dan fungsi setiap konstituen dalam verba serial BD. Penelitian ini juga kiranya sebagai acuan serta bahan perbandingan untuk melihat konstruksi verba serial ini dari perspektif teori yang berbeda.

2.1. Konsep

Konsep dalam penelitian menurut Berg (2001) adalah elemen-elemen simbolik atau abstrak yang merepresentasikan objek, sifat, atau fitur-fitur objek, proses, atau fenomena. Konsep dapat dipakai untuk mengomunikasikan ide atau memperkenalkan perspektif tertentu, atau dapat dipakai sebagai alat untuk

membuat generalisasi. Terkait dengan ide, konsep merupakan hal penting karena merupakan dasar komunikasi dan pemikiran. Konsep juga merupakan alat untuk membuat orang lain memahami apa yang dipikirkan oleh peneliti.

Atas dasar pemahaman tersebut, agar penelitian dapat lebih terarah, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah verba serial, struktur klausa, morfosintaksis, serta fungsi dan makna verba serial.

2.2.1 Verba serial

Verba sebagai unsur inti pengisi fungsi predikat dalam klausa, bisa muncul dalam bentuk verba sederhana atau verba tunggal, tetapi bisa juga dalam bentuk verba kompleks atau verba serial. Konsep verba serial dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik verba serial sebagai ciri pembeda antara konstruksi serial dan konstruksi verbal biasa atau konstruksi lain yang dikemukakan oleh Durie (1997: 291) dan Aikhenvald (2006:3--4).

Karakteristik verba serial yang dikemukakan kedua linguis ini dapat dicermati dari aspek morfologis, sintaksis, dan semantik yang dapat dirangkum sebagai berikut.

a) Secara morfologis: pemarkahan dapat terjadi hanya pada salah satu verba atau tiap-tiap verba tersebut memeroleh pemarkahan yang sama.

b) Secara sintaksis: (i) konstruksi klausa berpredikat verba serial diisi oleh dua verba atau lebih; (ii) biasanya membentuk satu klausa (monoklausal) dengan kebersamaan argumen atau kategori fungsional: (a) mempunyai satu subjek (b) mempunyai subjek dan objek bersama, (c) mempunyai katergori gramatikal bersama kala (tense), aspek, dan negasi; (iii) tidak disela oleh

pemarkah konjungsi, baik kordinasi maupun subordinasi; (iv) keberadaan verba serial sebagai elemen pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa dapat berdanpingan atau terbelah.

c) Secara semantik: konstruksi verba serial dikonsepsikan sebagai peristiwa tunggal.

2.2.2 Struktur Klausa

Struktur klausa dalam penelitian ini mengacu pada hierarki struktur klausa dalam teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA) yang disebut Struktur Lapisan Klausa (SLK) (Van Valin dan La Polla, 1997:26). Unit-unit sintaksis dalam SLK ini adalah nukleus (nucleus), inti (core), dan perifer (periphery).

Kaidah struktur verba serial dalam teori ini diwujudkan melalui kaidah ikatan sendi pada lapisan nukleus (nuclear juncture) dan sendi lapisan inti (core juncture). Kedua pola ikatan sendi (juncture) yang dimaksudkan Van Valin dan La Polla, (1997:442) sebagai berikut.

1) Nuclear juncture: [CORE … [NUC PRED] …+… [NUC PRED] ….] 2) Core juncture: [CLAUSE … [CORE …] … +… [CORE …] … ]

2.2.3 Morfosintaksis

Morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dan sintaksis. Morfologi pengertiannya membicarakan sruktur internal kata, sedangkan sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain. Morfosintaksis sangat penting karena untuk menyebut kedua bidang itu sebagai satu bidang pembahasan, morfologi dan sintaksis terkadang dianggap satu pengertian.

Ulasan mengenai morfosintaksis dalam penelitian ini menyangkut pemarkahan morfologis dalam struktur klausa berpredikat verba serial.

2.2.4 Tipe Konstruksi Verba Serial Bahasa Dawan

Tipe konstruksi verba serial bahasa Dawan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap makna verba-verba yang membentuk KVS BD. Tipe dapat mengungkap fungsi dari rangkaian verba-verba yang membentuk KVS seperti yang dikemukakan oleh Brill (2007) bahwa interpretasi fungsi konstruksi verba serial itu sendiri bisa terletak pada beberapa faktor, misalnya kelas verba atau predikatnya, tata urutnya secara sintaksis, atau secara konteksnya.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tata Bahasa Peran dan Acuan (TPA). Teori ini pertama kali diusulkan oleh Foley dan Van Valin (1980), kemudian dikembangkan meluas oleh keduanya (Folley & Van Valin, 1984), tetap dan relatif tak mengalami perubahan hingga akhir 1990-an. (lih. Van Valin, 1993; Van Valin & LaPolla, 1997). Teori ini kemudian mengalami revisi dan pengembangan, yakni pada aspek ikatan klausa pada level kalimat kompleks (Van Valin, 2005; 2007).

Alasan fundamental yang mendasari munculnya teori ini adalah bagaimana menjelaskan dan memahami hubungan antara sintaksis, semantik, wacana, dan pragmatik dalam sistem granmatikal yang berbeda-beda. Ada beberapa hal penting yang menjadi objek kajian teori TPA, yaitu (1) bahasa dipandang sebagai suatu sistem komunikasi manusia (communicative competence)

bukan seperangkat struktur kalimat (syntactic competence); 2) berfokus pada fungsi bahasa (fungsional explanation) khusus fenomena morfosintaksis, relasi pemarkahan, pragmatik, dan sosiolinguistik; (3) sentralitas semantik, pragmatik dan motivasi sintaksis; (4) dimensi kognisi; (5) teks dan hubungannya dengan konteks; dan (6) konsiderasi tipologis (tipologi leksikal).

2.3.1 Struktur Klausa dalam TPA

Konsep TPA tentang struktur klausa dikenal dengan Struktur Lapisan Klausa (SLK). Unit sintaksis sebagai elemen pengisi predikat disebut nukleus (nucleus), sedangkan unit sintaksis yang berisi argumen dan nukleusnya disebut inti (core). Unit yang berada pada posisi bukan argumen inti (core argument) disebut perifer (periphery). Dengan demikian, klausa terdiri atas sebuah inti dan sebuah perifer. Komponen dari SLK dari klausa tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.

CLAUSE

NUCLEUS

Dijelaskan pula dalam teori ini bahwa sebuah klausa dalam beberapa bahasa mempunyai Pre-Core Slot (PRCS), yakni posisi kata tanya (WH-words) dalam sebuah bahasa seperti bahasa Inggris dan Posisi Lepas Kiri (PLK) yakni posisi elemen pre-clausal dalam sebuah konstruksi lepas atau NP misalnya dimarkahi dengan –(n)un dalam bahasa Korea atau wa dalam bahasa Jepang.

CORE PERIPHERY

Lebih lanjut, beberapa bahasa verb-final memiliki Post-Core Slot (POCS) dan beberapa bahasa mempunyai Posisi Lepas Kanan (PLKan), yaitu posisi elemen post-clausal dalam sebuah konstruksi right-dislocation.

Kategori gramatikal yang secara morfologis merupakan kelas tertutup, seperti kala (tense), aspek (aspect), negasi (negation) dan modal (modal) dalam teori struktur klausa dalam TPA disebut operator.

Representasi aspek keuniversalan dari struktur lapisan klausa dalam TPA digambarkan dalam diagram pohon berikut.

SENTENCE CLAUSE

CORE PERIPHERY

ARG NUCLEUS ARG PRED

Saya makan nasi di warung

Adapun konstruksi kalimat kompleks melibatkan kombinasi antara nuclei dengan nuclei, core dengan core, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dalam TPA, kombinasi ini disebut dengan lapisan sendi (juncture), yaitu sendi pada lapisan nukleus (nuclear juncture), sendi lapisan inti (core juncture), sendi lapisan klausa (clausal juncture) (Van Valin & La Polla, 1997:442). Pola konstruksi kalimat kompleks dalam TPA seperti terlihat di bawah ini.

a. [CORE … [NUC PRED] …+… [NUC PRED] Lapisan Nukleus b. [CLAUSE … [CORE …] … +… [CORE …] … ] Lapisan Inti

Berikut ini beberapa contoh sendi lapisan nukleus dan inti dalam beberapa bahasa yang dikutip dari Sedeng (2010:297).

2). Lapisan Nukleus

a. Fu fase fi isoe (bahasa Berai) 3T surat duduk tulis

Dia duduk dan menulis surat

b. Ina boter beli a’u apel (bahasa Sikka) Ibu beli beri 1T apel

Ibu membelikan saya apel 3). Lapisan Inti

a. Fu fi fase isoe (bahasa Berai) 3T duduk surat tulis

‘Dia duduk dan menulis surat’

b. Ina boter apel beli a’u (bahasa Sikka) Ibu beli apel beri 1T

‘Ibu membeli apel untuk saya

Relasi sintaksis antarunit dalam TPA disebut nexus. Secara tradisional, hanya terdapat dua relasi nexus yang diakui, yakni koordinasi dan subordinasi, tetapi dalam TPA mempostulatkan tiga tipe nexus, yaitu koordinasi, subordinasi, dan kosubordinasi.

Koordinasi ditandai oleh penggabungan dua unit atau lebih yang memiliki status yang sama, kemudian dalam kasus klausa secara keseluruhan, semua klausa memiliki bentuk klausa yang mandiri. Sebaliknya, subordinasi menyertakan pelekatan satu unit pada unit yang lain dan unit yang melekat biasanya tidak memiliki bentuk klausa yang mandiri atau struktur terikat. Sementara itu, kosubordinasi secara tradisional didefinisikan sebagai unit-unit yang wajib membagi satu operator atau lebih dalam level sendi. Ketiga tipe nexus dalam kalimat kompleks ini dapat dicermati dalam data bahasa Kewa (Van Valin & LaPolla, 1997:450) di bawah ini.

3) a. Nipu ipu-la pare ni paala na-pia

3T datang-3T PRES tetapi 1T takut NEG –KOP 3T PRES Dia datang tetapi saya tidak takut

b. (Ni) epo la-ri epa-wa

1T siul ucap-SIM.SS datang-1T PAST

‘Saya bersiul ketika datang’ atau ‘saya datang bersiul’ c. (ni) epo la-lo-pulu irikai epa-lia

1T siul ucap-1T PRES-CAUSE anjing datang-3T FUT Karena saya bersiul, anjing itu datang

Konstruksi kalimat (a) jelas merupakan koordinasi karena tiap-tiap klausa dapat berdiri sendiri, di mana dalam kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi pare ‘tetapi’. Istilah ‘koordinasi’ di sini digunakan untuk sebuah relasi keterkaitan yang mengacu pada sebuah relasi ekuivalen dan bebas pada level juncture. Ini berbeda dengan kata sambung (conjunction), yang merupakan tipe konstruksi dari bentuk umum ‘X conj Y’. Konstruksi (b) secara sekilas memperlihatkan konstruksi subordinasi seperti (c), tetapi yang membedakan adalah verba klausa pertama epo la-ri tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki pemarkah, baik nomina maupun kala sedangkan kedua epa wa bisa karena memiliki pemarkah nomina dan kala. Ini yang disebut dengan konstruksi acuan silang. Acuan silang pada sebuah klausa memperlihatkan ketergantungan dengan operator yakni misalnya kala dan ilocutionary force. Sebaliknya, pada (c) dimarkahi oleh kala dan nomina di samping terdapat tambahan morfem yang bermakna subordinatif –pulu ‘sebab’.

2.3.2 Aspek Semantik

Semantik memainkan peran yang sentral dalam TPA. Aspek-aspek semantik dalam TPA meliputi hal-hal berikut.

2.3.2.1 Representasi leksikal verba dan elemen-elemen predikat lainnya

Inti pendekatan TPA tentang representasi leksikal adalah sistem dekomposisi yang diadopsi dari pandangan Vendler tentang actioasart, yaitu klasifikasi verba ke dalam state, activity, achievement, dan accomplishment. Van Valin menambahkan dua tipe yang lain yaitu semelfactive dan active accomplishment (Van Valin, 2007). Representasi semantik dalam TPA didasarkan pada sistem dekomposisi leksikal mengikuti teori actionsart dari Vendler. Struktur dekomposisi leksikal ini dalam TPA disebut struktur logis.

2.3.2.2 Peran semantik

Peran semantik dalam TPA berbeda dari teori-teori lain, yaitu terletak pada relasi tematik dan peran makro semantik, yaitu peran semantik yang bersifat universal (Van-Valin, 2001). Dalam TPA, relasi tematik ini sebagai posisi argumen yang berada pada struktur logis verba, misalnya verba “pecah” yang termasuk dalam verba state yang memiliki satu argumen yang berperan sebagai penderita. Hanya terdapat dua peran semantik dalam TPA yaitu actor dan undergoer.

2.4 Model Penelitian

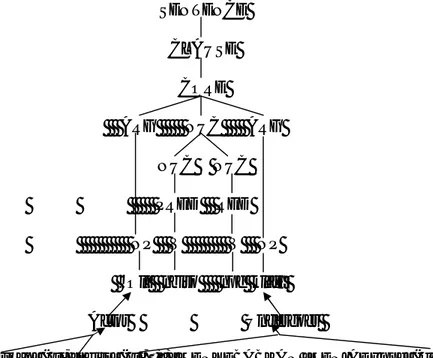

Penelitian berjudul “Konstruksi Verba Serial bahasa Dawan” ini diawali dengan proses data, baik data lisan maupun data tulisan berupa klausa atau kalimat yang berpredikat verba serial. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan menggunakan teori Tata Bahasa Peran dan Acuan. Hasil analisis data dirumuskan menjadi temuan penelitian

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selengkapnya model penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bahasa Dawan

Pemarkah KVS BD Klausa / Kalimat

Verba Serial

Teori Tata Bahasa Peran dan Acuan

Tipe KVS BD Struktur KVS BD Hasil Penelitian Data Tulis Data Lisan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian konstruksi verba serial bahasa Dawan (BD) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diaplikasikan dengan tujuan membuat deskripsi mengenai sifat-sifat, keadaan, serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti sehingga akan didapat gambaran data yang ilmiah (Sudaryanto, 1993:62--63). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan berdasarkan filsafat fenomenologis, yakni disajikan sebagaimana adanya sesuai dengan pemakaian. Selanjutnya, dalam upaya memecahkan masalah, ada tiga tahap strategis yang berurutan, yaitu menyediakan data, menganalisis data yang telah disediakan, dan menyajikan hasil analisis data yang bersangkutan.

Semua data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data verbal berupa kalimat, tidak dalam bentuk angka, serta analisis terhadap data yang telah dipilih dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-argumentatif dan kualitatif. Dalam hal ini, konsepsi metodologis kualitatif mengacu pada konsepsi epistemologis fenomenologis yang menyatakan bahwa objek ilmu tidak hanya terbatas pada data sensual atau empirik, tetapi mencakup fenomena yang berupa persepsi, kemauan, dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek.

3.2 Lokasi Penelitian

Bahasa Dawan memiliki sepuluh dialek dengan wilayah pakai yang luas, yaitu meliputi sebagian besar daratan Timor barat. Akan tetapi, penulis

memfokuskan diri pada dialek Amanuban, yaitu salah satu dialek di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pertimbangannya adalah karena secara geografis, wilayah ini berada di antara dua kabupaten lain dari penutur BD. Dengan demikian, pengaruh bahasa lain, seperti bahasa Tetun dan Melayu Kupang sangat sedikit.

Pemilihan dialek Amanuban karena dialek ini memiliki wilayah persebaran penutur paling luas, yaitu meliputi kecamatan Amanuban Barat, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, Kolbano, dan Kota Soe. Meskipun begitu, tidak disangkal bahwa terdapat pengaruh dialek lain mengingat berbagai bidang perkembangan sehingga memudahkan interaksi antarpenutur dari berbagai dialek. Misalnya, seorang pendeta, guru, atau kepala desa yang bukan orang setempat, tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak berpengaruh signifikan dalam komunikasi.

Perbedaan-perbedaan antardialek BD terdapat pada empat hal berikut. Pertama, tekanan (tone dan aksen) pengucapan. Kedua, perbedaan fonem, misalnya konsonan /r/ dan /l/. Perbedaan ini dapat dilihat dalam kata raku ‘ubi’ atau kero ‘monyet’ dalam dialek Amarasi, di mana akan dilafalkan laku atau kelo dalam dialek Amanuban. Ketiga, perbedaan ketiadaan dan kehadiran konsonan tertentu, misalnya, konsonan /j/ di mana konsonan ini terdapat pada dialek Molo dan Amfoang, tetapi tidak terdapat pada dialek Amanuban. Keempat, perbedaan leksikal, tetapi sangat sedikit, misalnya untuk kata sapi dalam dialek Amanuban adalah bie, sedangkan Molo bijae atau kata ‘noso’ dalam dialek Amanatun adalah ‘baju’, tetapi dalam Amanuban adalah ‘celana’.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data tersebut berupa kalimat atau klausa yang di dalamnya terkandung konstruksi verba serial. Sumber data ada dua yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer mengenai verba serial diperoleh langsung dari lapangan, yakni peneliti terlibat langsung dengan penutur BD untuk menjaring kalimat atau klausa. Data didapatkan dari percakapan-percakapan, baik formal maupun informal antara peneliti dan sumber data serta antarsumber data.

Data tersebut juga diperoleh dari tiga orang informan untuk menguji tingkat keberterimaan KVS yang diperoleh dari data lapangan. Cara memeroleh informan dilakukan melalui key person, dengan alasan bahwa peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian, yaitu berupa KVS yang diperoleh secara intuitif. Untuk menentukan informan digunakan teknik sampling purposif, yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian. Dalam hal ini beberapa persyaratan telah ditentukan untuk memilih informan, yaitu sebagai berikut.

1) Penutur asli BD

2) Lahir dan dibesarkan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT 3) Berumur antara 20 sampai dengan 60 tahun

4) Tidak cacat wicara

5) Memiliki kecakapan berbahasa 6) Bisa diajak berkomunikasi

7) Mempunyai pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang memadai 8) Memiliki waktu yang cukup untuk wawancara

9) Bersedia memberikan informasi kebahasaan secara jujur

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data lain yang memungkinkan penulis memperoleh KVS, yakni berasal dari sumber-sumber bacaan dalam BD, seperti Alkitab, dan cerita-cerita rakyat. Alkitab yang dipakai adalah Beno Alekot: Sulat Knino anbi Uab Meto neno-neno (Kabar Baik: Alkitab dalam bahasa Dawan sehari-hari) terbitan Lembaga Alkitab Indonesia (LIA) tahun 2000. Selain-sumber-sumber data ini, peneliti sebagai penutur asli BD juga merupakan sumber data.

3.4. Instrumen Penelitian

Sugiono (2005:59) menjelaskan bahwa tedapat dua hal yang memengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lebih lanjut, Sugiono mengatakan bahwa yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif harus menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti dan betul-betul siap untuk memasuki objek penelitian. Pernyataan Sugiono ini sejalan dengan penjelasan Djajasudarma (1993:11) bahwa hanya manusia yang mampu menyadari situasi dan memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian.

3.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode trianggulasi (lih. Hesse-Biber, 2010:3--4), yaitu menggabungkan beberapa metode sehingga bisa mengatasi keterbatasan dan kelemahan yang terdapat dalam setiap metode. Metode-metode yang diaplikasikan dalam penelitian verba serial BD ini adalah metode simak, wawancara, dan dokumentasi.

Metode simak digunakan untuk menjaring data percakapan (conversational discourse) penutur BD. Teknik yang digunakan dalam metode simak ini adalah teknik simak libat cakap dan simak bebas libat cakap (Sudaryanto, 1988:3). Dengan teknik ini, peneliti terlibat langsung dalam percakapan dan menyimak pembicaraan. Keterlibatan peneliti dalam pembicaraan tersebut bersifat aktif dan reseptif, tergantung situasi yang terjadi di lapangan. Kedua teknik ini dipadukan dengan teknik rekam dan catat.

Metode berikutnya adalah metode wawancara yang dipakai untuk menguji keberterimaan dan ketidakberterimaan konstruksi kalimat atau klausa yang mengandung verba serial. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, dalam wawancara mendalam digunakan teknik elisitasi (pancingan). Dengan teknik ini peneliti mengarahkan informan untuk mengungkapkan kalimat, klausa, atau frasa yang berkaitan dengan KVS. Selain untuk memeroleh data KVS, teknik elisitasi juga digunakan untuk memeriksa tingkat keberterimaan variasi struktur kalimat atau klausa yang di dalamnya terdapat verba serial. Dengan teknik ini diperoleh data KVS beserta variasi-variasinya yang muncul dalam bahasa lisan.

Metode pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi atau metode pustaka, yang dilakukan dengan memeriksa KVS yang terdapat dalam sumber tulis dalam bahasa Dawan, yaitu Beno Alekot: Sulat Knino anbi Uab Meto neno-neno (Kabar Baik: Alkitab dalam bahasa Dawan sehari-hari) terbitan Lembaga Alkitab Indonesia (LIA) tahun 2000. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah teknik catat, yang dilakukan dengan mencatat konstruksi-konstruksi verba serial BD.

Dalam penelitian ini peneliti sebagai penutur bahasa BD berperan pula sebagai sumber data dan sekaligus sebagai pengontrol kesahihan data yang bersangkutan. Metode yang demikian disebut dengan metode introspeksi (Muhamad, 2011:215). Dalam hal ini, data yang dibuat atas dasar intuisi kebahasaan peneliti, bila dianggap meragukan, ditanyakan atau diperiksa ulang melalui informan lain melalui metode wawancara untuk menguji keberterimaan dan ketidakberterimaan data. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mengecek kevalidan dan validitas data.

3.6. Metode dan Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan sistem triangulasi di atas dianalisis dengan metode padan atau metode agih. Dalam hal ini metode padan menggunakan alat penentu di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan, sedangkan metode agih menggunakan alat penentu berupa bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13--15). Kedua metode ini saling melengkapi untuk memeroleh hasil analisis data yang valid.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik bagi unsur langsung (BUL) yang masing-masing merupakan teknik dasar dalam metode padan atau metode agih (Sudaryanto 1993:21, 31). Dengan daya pilah referensial, teknik PUP digunakan, di antaranya untuk mengklasifikasikan tipe KVS berdasarkan hubungan semantis verba-verba yang membentuk KVS. Dengan teknik PUP ini akan ditemukan tipe-tipe verba serial berdasarkan ciri semantis verba-verba pembentuknya.

Teknik dasar berikutnya, yaitu teknik BUL digunakan untuk membagi satuan lingual yang terdapat dalam KVS. Dalam analisis data, teknik BUL diterapkan untuk mengetahui konstituen-konstituen yang membentuk KVS, baik secara kategorial atau berdasarkan kategori kata maupun secara fungsional. Dengan teknik BUL ini dapat dianalisis struktur konstituen dan struktur fungsional KVS.

Selain teknik dasar, dalam penelitian ini digunakan pula teknik lanjutan, yang merupakan teknik lesap, teknik ganti, teknik sisip, teknik balik, teknik perluas. Teknik lesap diterapkan di antaranya untuk menentukan kadar keintian verba yang membentuk verba serial dan untuk menguji apakah verba-verba yang membentuk verba serial merupakan verba inti sehingga verba-verba tersebut dapat berdiri sendiri dalam klausa tunggal. Dengan kata lain, pelesapan salah satu verba pembentuk verba serial tidak berpengaruh pada tingkat keberterimaan kalimat. Dengan teknik lesap, dapat ditentukan KVS yang dibentuk dari verba-verba inti dan verba serial yang dibentuk dari verba bantu leksikal dan verba inti.

Teknik ganti diterapkan dengan mengganti satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain. Teknik ini digunakan untuk menentukan tingkat universalitas tipe KVS serta kendala (constraint) yang ditemukan dalam pembentukan KVS dengan tipe tertentu. Dengan teknik ini dapat diketahui kadar kesamaan jenis verba, baik secara sintaksis maupun semantis, yang membentuk KVS BD.

Teknik berikutnya adalah teknik sisip dan teknik perluas. Teknik ini diaplikasikan di antaranya untuk menguji apakah verba serial membentuk klausa tunggal atau klausa ganda. Dengan teknik sisip dan teknik perluas bagi verba, berbagai alat uji sintaksis (syntactic operators), seperti pemarkah negasi, waktu, atau penggunaan adverbia dapat digunakan untuk menguji verba serial. Apabila verba-verba pembentuk verba serial bisa memeroleh perbedaan pemarkah tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa KVS tersebut membentuk klausa ganda. Namun, apabila verba-verba pembentuk verba serial hanya bisa memiliki pemarkah negasi atau pemarkah waktu yang sama, maka ada KVS harus dicurigai sebagai klausa tunggal.

Penelitian ini juga menggunakan teknik balik, yaitu teknik analisis yang berupa pembalikan unsur satuan lingual. Kegunaan teknik ini adalah untuk mengetahui kadar ketegaran letak suatu unsur dalam susunan beruntun (Sudaryanto, 1993:74). Dalam penelitian ini, teknik balik diterapkan untuk menguji tingkat keberterimaan pola urutan konstituen dalam KVS. Misalnya, dengan membalik nhel nasanu “menarik turun” menjadi nasanu nhel atau urutan verba transitif–intransitif dbalik menjadi intransitif-transitif. Teknik balik ini

digunakan pula untuk menganalisis pola urutan konstituen serta kendala yang ditemukan dalam pola urutan konstituen dalam KVS.

Dalam proses analisis data dilakukan tahap-tahap sebagai berikut.

1) Mengklasifikasikan data konstruksi klausa berpredikat serial untuk menentukan keberadaan sendi lapisan klausa (juncture) konstruksi tersebut serta relasinya.

2) Melakukan pengujian terhadap variasi pola urutan konstituen.

3) Melakukan pengujian terhadap tiap-tiap tipe verba serial dengan menggunakan operator sintaksis atau alat uji sintaksis seperti penggunaan negasi dan adverbia untuk menemukan modus kombinasi verba-verba pembentuk predikat kompleks. Di samping itu, juga untuk menunjukkan mekanisme penggunaan argumen bersama dalam (argument sharing) tiap-tiap tipe verba serial.

4) Mengklasifikasikan data KVS berdasarkan hubungan semantis verba-verba untuk menentukan fungsi dan makna verba serial BD.

5) Tahap akhir analisis adalah membuat simpulan secermat mungkin berdasarkan fakta di lapangan dan hasil analisis data.

3.7 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Metode formal dan informal dapat digunakan untuk penyajian hasil analisis data. Metode formal adalah metode penyajian analisis data dengan menggunakan lambang-lambang dan tanda, sedangkan metode informal menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993:145). Dalam penelitian ini, hasil analisis data disajikan, baik dengan menggunakan metode formal maupun metode

informal. Penyajian hasil analisis juga mengikuti proses deduktif dan induktif dengan tujuan pemaparannya tidak monoton.

BAB IV

STRUKTUR DASAR KLAUSA BAHASA DAWAN

4.1 Pengantar

Bab ini berisi penjelasan tentang struktur dasar klausa bahasa Dawan (BD). Penjelasan mengenai struktur dasar klausa ini sebagai sebuah pemahaman awal bagi pembaca untuk memahami konstruksi verba serial BD. Untuk itu, pembahasan ini meliputi pronomina BD, pola urut konstituen dalam sebuah klausa, ketransitifan dan realisasinya dalam klausa atau kalimat, serta pemarkahan morfologis.

Pentingnya pembahasan mengenai pronomina BD ini dimaksudkan agar pembaca memiliki pemahaman awal tentang pronomina, baik yang berfungsi sebagai subjek maupun objek sebuah klausa karena BD memiliki pronomina yang berbeda-beda ketika berada pada posisi tertentu. Selain itu, pronomina BD selalu melekat pada predikat dalam bentuk morfem terikat, yaitu klitik.

Penjelasan mengenai pola urut konstituen klausa sebagai pemahaman dasar pembaca dalam memahami tata urut konstituen-konstituen yang membentuk sebuah klausa, terutama struktur klausa verbal sehingga dapat memberikan gambaran jelas dalam memahami KVS BD. Ketransitifan verba sebagai elemen inti klausa verbal menjadi penting karena dalam KVS, predikat serialisasi dapat diisi oleh kombinasi verba yang memiliki nilai ketransitifan yang berbeda.

Pembahasan mengenai pemarkahan morfologis juga menjadi hal penting untuk dikemukakan dalam bab ini mengingat hasil penelitian tidak menemukan produktivitas afiks sebagaimana dikemukakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Ketiadaan afiks dalam verba BD, ini merupakan salah satu alasan keberadaan KVS BD misalnya dalam konstruksi kausatif selain kendala makna leksikal dari sebuah verba.

4.2 Pronomina Bahasa Dawan

Ada tiga macam pronomina dalam BD, yakni (1) pronomina persona, (2) pronomina penunjuk, dan (3) pronomina penanya. Pronomina BD mempunyai dua bentuk, yaitu pronomina bebas dan terikat. Pronomina bebas adalah pronomina yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata, sedangkan pronomina terikat selalu melekat pada kategori lain. Dalam tulisan ini pronomina terikat disebut klitik (Tarno dkk., 1992; Aikhenvald, 2003:25; Dixon, 2010:221), yaitu proklitik dan enklitik. Payne (2007: 22) juga menjelaskan bahwa klitik merupakan morfem terikat yang berfungsi pada level frasa atau klausa. Artinya, pada level klausa klitik merupakan suatu elemen bebas secara sintaksis karena pemarkah ini diperlakukan sebagai sebuah kata bebas.

Karena klitik menyerupai sebuah morfem terikat, maka untuk membedakan sebuah afiks dan klitik, yaitu dilihat dari maknanya. Satyawati (2010:29) mengatakan bahwa klitik dan afiks merupakan konstituen linguistik yang secara morfologis berupa morfem terikat. Akan tetapi, secara sintaksis, afiks memiliki makna gramatikal, sedangkan klitik memiliki makna leksikal apabila keduanya melekat pada bentuk dasar.

Pronomina bebas BD pempunyai perubahan bentuk oleh karena perbedaan fungsi pronomina itu dalam sebuah klausa, yaitu berfungsi sebagai subjek, objek, posesor, dan refleksif. Berikut ini realisasi pronomina BD dalam klausa, di mana

terlihat bahwa pronomina tersebut berbeda secara leksikal, baik pada fungsi SUBJ, OBJ, POSS, dan REFL.

1) Au Ɂ-bel (DL)

1T 1T-jatuh “Saya jatuh”

2) Ho m-tuf kau (DL)

2T 2T-pukul 1T “Dia memukul saya”

3) Hai mi-tik kim bol (DL) 1J.e 1J.e-tendang 1J.e-REFL bola

“Kami sendiri yang bermain sepak bola”

4) a. Hi ume (DL)

2Je rumah “Rumah kalian”

b. Hi ume nua

2Je rumah dua

“Kalian memiliki dua buah rumah”

Pronomina au “saya” pada data (1) merupakan subjek gramatikal klausa tersebut. Artinya, klausa tersebut merupakan klausa intransitif yang menetapkan au “saya” sebagai satu-satunya argumen (S). Dalam data (2), predikat mtuf “memukul” menetapkan dua argumen, yaitu ho “engkau” pada fungsi SUBJ dan kau “saya” pada fungsi OBJ. Dalam data tersebut dapat dicermati pula bahwa terjadi perubahan bentuk pronomina au sebagai SUBJ (S) pada klausa intransitif seperti pada data (1) menjadi kau sebagai OBJ (U) pada klausa transitif pada data (2). Bila dilihat dari relasi gramatikalnya, au “saya” sebagai SUBJ gramatikal pada klausa intansitif (S) sama dengan SUBJ pada klausa transitif (A). Dengan demikian, S berperilaku sama seperti A, tetapi berbeda dengan U seperti ditunjukkan pada data (1-2) di atas.

Pronomina refleksif BD terlihat dalam data (3), yaitu kim “kami sendiri”. Sama seperti yang dijelaskan di atas, terjadi perubahan bentuk pronomina pada fungsi SUBJ dan sebagai REFL, yaitu hai menjadi kim dan merupakan pronomina bebas yang tidak melekat pada kata lain, tetapi berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Sementara data (4a-b) menunjukkan pronomina bebas yang menyatakan kepemilikan. Pronomina ini memiliki bentuk yang sama dengan pronomina yang berfungsi sebagai subjek. Frasa kepemilikan BD berpola pemilik+termilik (possessor+possession) seperti ditunjukkan pada data (4a-b). Selengkapnya mengenai pronomina persona BD sesuai dengan fungsinya disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 4.1

Pronomina Persona Bahasa Dawan

PRONOMINA SUBJEK OBJEK POSESIF REFLEKSIF

1 T au kau au kuk

J.i hit kit hit kuk

J.e hai kai hai kim

2 T ho ko ho kum

P hi ki hi kim

3 T in - in kun

J sin sin sin kukun

Data pada tabel (4.1) di atas terlihat bahwa pronomina 3T pada fungsi OBJ tidak memiliki pronomina bebas karena pronomina ini hadir dalam bentuk terikat, yaitu enlitik –n dan dapat melekat pada bentuk dasar, baik sebagai proklitik maupun enlitik. Klitik BD sebagai morfem terikat melekat pada kategori kata terbuka, yaitu verba, nomina, adjektiva, dan tertutup, yaitu preposisi dan kata

tanya sebagai host-nya. Keberadaan klitik pada tiap-tiap kategori ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Klitik pada Verba

Verba BD selalu hadir dalam bentuk terikat yaitu tidak berdiri sendiri, yaitu tergantung pada subjeknya. Terdapat dua jenis verba BD yang sebagai bentuk terikat yaitu dinyatakan dengan proklitik dan yang tidak dimarkahi, tetapi sudah dinyatakan oleh makna verba. Kedua bentuk verba dimaksud dapat dicermati dalam contoh berikut.

5) a. Au u-niu’ b. Au u-niu oli’ (DI) 1T 1T-mandi 1T 1T-mandi adik

“Saya mandi” “Saya memandikan adik”

6) a. Au eik hau b. Ho om (DI)

1T bawa kayu 2T 2T-datang

“Saya membawa kayu” “Engkau datang”

Data (5 a-b) memperlihatkan bahwa verba –niu “mandi” dimarkahi oleh proklitik u-, yaitu proklitik pemarkah subjek klausa. Verba -niu adalah salah satu contoh verba dasar BD tetapi tidak diucapkan sediri sebagai sebuah bentuk bebas. Proklitik u- dapat diganti dengan proklitik lain sesuai dengan subjek klausa tersebut, misalnya mi-niu “kalian mandi”, ta-niu “kita mandi” mu-niu “engkau mandi”, dan na-niu “dia mandi”.

Berbeda dengan verba –niu “mandi”, verba eik “bawa” (sering pula bermetatesis menjadi eki) dan om “datang” pada data (6 a-b) merupakan dua buah verba dasar, tetapi secara sintaksis merupakan sebuah klausa utuh. Kedua verba ini secara implisit mengacu pada subjek 1T sehingga eki bermakna “saya membawa” dan om bermakna “saya/engkau datang”. Hal ini dapat dibuktikan dengan melesapkan pronomina bebas au “saya” dan ho “engkau sebagai SUBJ

dari kedua klausa tersebut tetapi tetap berterima sebagai sebuah klausa. Sebaliknya menambahkan proklitik 1T menjadi u-eik dan u-om tidak berterima.

Verba BD juga dapat dimarkahi dengan enklitik sebagai pemarkah pronomina 3T pada konstruksi aplikatif dan dan tindakan yang dikenai pada diri sendiri (refleksif) seperti contoh berikut.

7) a. Ho m-fe-n kokis (DL)

2T 2T-beri-3T kue

“Engkau memberinya kue” b. Ho m-fe kokis neu-n

2T 2T-beri kue PREP-3T

“Engkau memberi kue kepadanya”

8) Au Ɂ-ek-ok Ɂ-bi ume nanan (DL) 1T 1T-tutup-1T-REFL 1T-PREP rumah dalam

“Saya mengurung diri di dalam rumah”

Data (7a) adalah contoh verba yang dimarkahi enklitik, yaitu –n yang adalah pronomina 3T pada verba –fe- “beri”. Proklitik –n pada verba sebagai enklitik 3T dapat dicermati pada (7b), yaitu melekat pada pada preposisi neu “kepada”. Sementara, data (8) adalah contoh enklitik yang bermakna refleksif, yaitu –ok pada verba –ek- “tutup”. Enklitik refleksif dapat berubah sesuai dengan subjek klausa.

4.2.2. Klitik BD pada Nomina

Kehadiran klitik yang melekat pada kategori nomina berfungsi sebagai pemarkah posesif dan menderivasi nomina menjadi verba. Pemarkah posesif pada nomina hadir dalam bentuk enklitik yang mengacu pada pemilik. Enklitik pemarkah posesif ini hanya terdapat pada nomina yang melekat dengan pemilik

misalnya neka-n “hatinya”, luke-k “telingaku” dan tei-m “perutmu”. Enklitik posesif ini juga sering hadir dalam bentuk silabik seperti data berikut.

9) a. Au tei-k b. Au tei-ku

1T perut-1T-POSS 1T perut-1T-POSS “Perut saya” “Perut saya”

c. Au tei-ku na-men **d. Au tei-k na-men 1T perut-1T-POSS 3T-sakit 1T perut-1T-POSS 3T-sakit “Perut saya sakit” “Perut saya sakit”

Data (9) adalah contoh penggunaan enklitik posesif 1T pada nomina tei- “perut”. Contoh (a—b) sama-sama berterima, enklitik –k dapat digunakan dengan bentuk silabik –ku. Sebaliknya, enklitik –k wajib hadir dalam bentuk silabik –ku seperti ditunjukkan dalam (c) karena ada konstituen lain sebagai predikat. Perubahan –k menjadi –ku terjadi karena klausa tersebut diperlakukan sebagai satu rangkaian bunyi secara fonologis sehingga –ku membentuk satu suku kata. Tanpa perubahan ini maka klausa tersebut tidak berterima seperti pada contoh (d). proklitik na- pada –men “sakit” mengacu pada FN au tei-ku “perut saya”.

Selain klitik pada nomina yang berfungsi menyatakan kepemilikan seperti yang sudah dijelaskan, kehadiran klitik pada nomina tertentu dapat menderivasi nomina tersebut menjadi verba seperti hau “kayu”, eno’ “pintu’, hau tuka “kayu pendek”, atau ‘fanu’ “baju”. Proses derivasi nomina-nomina tersebut menjadi verba dapat dicermati pada data berikut.

10) a. Bapa na-hau suni Ayah 3T-kayu parang

“Ayah membuatkan gagang pada parang” b. In na-eon in ume

3T 3T-pintu 3T rumah