Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh:

Albert Arie Bonivor NIM: 06 9114 099

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

ULOS DI TUGU KHATULISTIWA : STUDI DESKRIPTIF AKULTURASI MASYARAKAT BATAK DI PONTIANAK

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh:

Albert Arie Bonivor NIM: 06 9114 099

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iv

Menaklukkan alam adalah dengan cara bersinkronisasi dengan alam,

menaklukkan manusia adalah dengan cara mengerti manusia.

- AB THIRTEEN –

Dame Ma di Hita Saluhutna

(Dame Ma di Hita Saluhutna)

vi

Albert Arie Bonivor

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah studi deskriptif mengenai kisah hidup masyarakat Batak di Pontianak yang selanjutnya dipahami sebagai proses akulturasi secara utuh. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan bentuk strategi akulturasi masyarakat Batak di Pontianak. Ciri khas yang dimiliki Kalimantan Barat yaitu mengidentikkan etnis dengan agama tertentu, membuat etnis Batak selalu diidentikkan dengan agama Kristiani, agama yang sama dengan salah satu etnis yang pernah berkonflik. Masyarakat Batak di Pontianak dalam catatan sejarah, tidak pernah terlibat dalam konflik yang telah sering terjadi di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri untuk mengetahui bagaimana pola akulturasi masyarakat Batak di Pontianak. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak di Pontianak mengandalkan nilai-nilai budaya Batak sebagai acuan dalam setiap tahap akulturasi yang dilaluinya hingga saat ini. Dalihan na tolu menjadi konsep dasar yang mengatur pola interaksi mereka dengan masyarakat di Pontianak. Tata cara berperilaku yang diatur dalam Dalihan na tolu mengarahkan masyarakat Batak memilih strategi Integrasi dalam menjalani proses akulturasi.

vii

ULOS IN THE EQUATOR MONUMENT : A DESCRIPTIVE STUDY OF BATAKNESE ACCULTURATION IN PONTIANAK

Albert Arie Bonivor

ABSTRACT

This study was a descriptive study of the life story of Bataknese people in Pontianak, understood as the process of acculturation in their entirety. The goal to find out how the process and strategy of acculturation Bataknese people in Pontianak. West Borneo has the unique characteristic that identifies a particular ethnicity to a religion, ethnic Batak always identified with the Christian religion, the similar religion with ethnic that was involved with the ethnical conflict. Bataknese people in Pontianak, in recorded history, was never involved in a conflict that has often occurred in West Borneo. Researcher want to know what is the Bataknese people acculturation patterns in Pontianak. Researcher was using qualitative descriptive method, with interviews and observation as data collection techniques. The results showed that the Bataknese people in Pontianak using Bataknese cultural values as a guide in every stage of acculturation. Dalihan na tolu became basic concepts that regulate their interaction with people in Pontianak. The procedure how to behaving that guiding in Dalihan na tolu, directing Bataknese people choose integration strategies during their acculturation process.

ix

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Semesta Alam yang Maha Esa, yang memberikan petunjuk dan semangat selama ini akhirnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Sebuah karya yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan berkat yang diberikan-Nya kepada saya, terima kasih tak terhingga untuk Engkau. Karya ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Psikologi (S.Psi) sebagai pelengkap ilmu yang selama ini saya pelajari di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Karya ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih kepada elemen-elemen yang (mungkin) berkepentingan didalamnya demi kebahagiaan bersama. Dengan harapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pemahaman bahwa hidup bersama tidaklah mudah dengan semua perbedaan yang ada, mengantarkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi kecil dalam proses pembelajaran hidup bersama. Sehingga impian hidup dalam damai dapat terus tertanam dalam benak kita semua.

x

Dengan hormat, secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Christina Siwi Handayani, sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Begitu pula atas kesabaran dan kebijaksanaannya menjadi Dosen yang membimbing saya selama mengerjakan skripsi.

2. Segenap Dosen Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, yang dengan kebijaksanaannya membagikan ilmu mereka kepada saya. 3. Minta Istono, M.Si, yang dengan kesabaran dan ciri khasnya

membimbing saya secara akademik.

4. Staf Fakultas : Mas Gandung, Bu Nanik, Mas Muji, Mas Doni dan Pak Gie, atas bantuannya selama saya menuntut ilmu.

5. Guru, sahabat dan patner diskusi sejati yang dengan luar biasa memberikan perspektif baru mulai dari awal hingga karya ini selesai dikerjakan : Dr. Y. Argo Twikromo, Sasmito Adi Singowidjojo, S.Psi., Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, MRH. Panggabean, M.Si., Khidir Marsanto, S.Ant., terima kasih atas bantuan anda.

xii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING...ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA...v

ABSTRAK...vi

ABSTRACT...vii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...viii

KATA PENGANTAR ...ix

DAFTAR ISI...xii

DAFTAR TABEL………xvi

DAFTAR GAMBAR………..xvii

DAFTAR SKEMA………...xviii

BAB I PENDAHULUAN………...1

A. Latar Belakang…………...1

B. Rumusan Masalah...7

C. Tujuan Penelitian...7

xiii

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL………...9

A. Akulturasi……….………..9

1. Pengertian……….….………..9

2. Proses akulturasi…….………...11 3. Strategi akulturasi….……….13 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi………...13

5. Konsekuensi / dampak akulturasi………..………15

a. Perubahan perilaku……….………...15

b. Stres akulturatif……….………15

B. Batak……….18 1. Nilai budaya Batak………....18 a. Dongan Sabutuha atau Dongan Tubu………...….21

b. Hula-hula………...23 c. Boru………...24 2. Mayarakat Batak di Pontianak……….…………..26 C. Masyarakat Pontianak………...27

1. Demografis………...….27 2. Sosial, Ekonomi dan Budaya……….28 D. Batasan Konseptual………..30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN………..31

A. Jenis Penelitian……….………31

B. Prosedur Penelitian………....………...31

xiv

a. Wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara

(pedoman pertanyaan)………...35

b. Wawancara informal………..37 2. Observasi………...……38 3. Pengumpulan dokumen……….38

F. Keabsahan Data……….38

BAB IV PENYAJIAN HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN…40 A. Proses Penelitian………...40

B. Hasil Penelitian……….41

1. Data Demografi Informan……….41

2. Dinamika Psikologis Informan………..…………42

3. Dinamika Proses dan Strategi………53

a. Proses Migrasi………...53 b. Interaksi……….58

c. Kendala Interaksi………...61

d. Strategi Akulturasi……….64

C. Pembahasan………..…66 1. Proses Akulturasi………...66

a. Dinamika proses migrasi………...66

xv

2) Penentuan daerah tujuan migrasi………..68

b. Kehidupan berinteraksi………..71

1) Pola interaksi……….71

2) Berdinamika menghadapi kendala………74

2. Strategi Akulturasi : Integrasi………79

BAB V PENUTUP………82

A. Kesimpulan………...………82

xvi

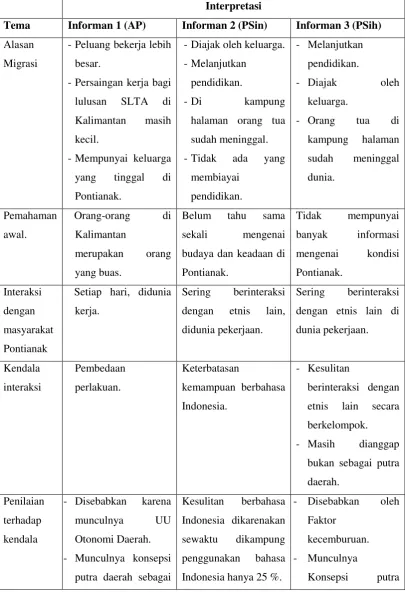

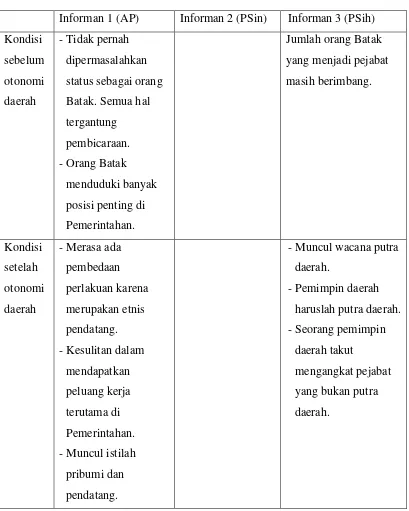

Tabel 3. Ringkasan Hasil Interpretasi………...51

Tabel 4. Alasan Migrasi ke Pontianak………...54

Tabel 5. Pengetahuan Awal Mengenai Pontianak……….56

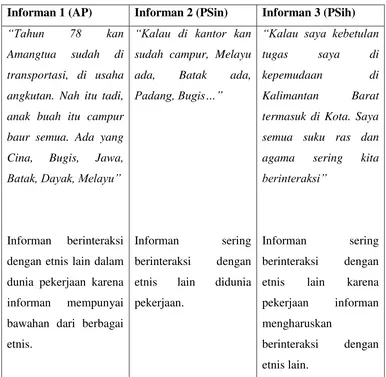

Tabel 6. Interaksi Dengan Masyarakat Pontianak……….59

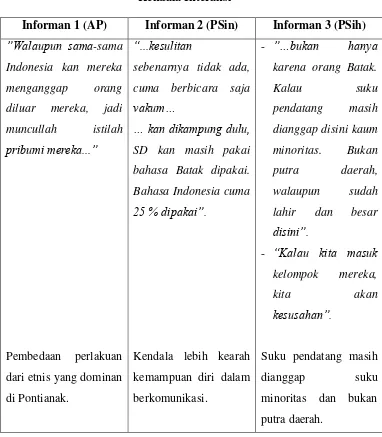

Tabel 7. Kendala Interaksi……….62

xvii Daftar Gambar

1 BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat menonjol. Di Kalbar tidak terdapat etnis dominan dengan jumlah lebih dari 50% jumlah penduduk Kalbar. Etnis yang dianggap sebagai etnis asli Kalbar adalah etnis Dayak yaitu sebanyak 41 %, kemudian etnis Melayu sebanyak 39 %, Tiong Hoa 12 % dan etnis-etnis lain sebesar 8 % (Polda Kalbar, 2006). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tidak terdapat etnis yang sangat dominan (lebih dari 50 %) mendiami Kalbar.

Sejarah kelam mengenai konflik terbuka besar-besaran dan potensi konflik antar etnis di Kalbar telah menjadi sorotan para akademisi dan pemerintah. Lumpuhnya semua semua sendi kehidupan sebagai dampak dari konflik besar-besaran, menjadi pelajaran penting dan berharga bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Barat. Pada tahun 2003, Gubernur Kalbar H. Usman Jafar mencanangkan semboyan “Harmonis dalam etnis” (Supriyatna, 2007) untuk

membuat Kalbar kembali aman demi terwujudnya pembangunan Kalbar. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan Kalbar menjadi kondusif. Dinamika kehidupan multikultural di Kota Pontianak sebagai ibukota dari Kalimantan Barat masih berproses menuju keharmonisan dan kerjasama yang baik antar agama, ras dan etnis.

1998-1999 antara etnis Madura-Melayu di daerah Sambas (Alqadrie, 2008). Konflik antar etnis di Kalimantan Barat sesungguhnya sudah sering terjadi. Bahkan menurut Alqadrie (2009) dalam analisis dan prediksi “Hipotesis Kekerasan 2020”, konflik kekerasan antar komunitas atau kelompok etnis di Kalbar telah terjadi dalam kurun waktu hampir 30 tahunan sekali dimulai dari tahun 1900-an hingga 1990-an. Dalam periode ke empat yaitu tahun 1960-an hingga 1990-an, tercatat telah terjadi konflik antar etnis sebanyak lebih dari 15 kali yang melibatkan 3 etnis yaitu Dayak, Melayu dan Madura, hal ini belum termasuk pergesekan dan pertengkaran kecil yang menimbulkan kekhawatiran dan pengungsian kecil secara pribadi.

Menurut Alqadrie (2009), potensi konflik di Kalbar disebabkan oleh tingginya kesadaran terhadap identitas etnis dan kesetiakawanan dalam membela kelompok pada masyarakat Kalbar. Kesadaran dan kesetiakawanan ini muncul sebagai konsekuensi bahwa tiap etnis di Kalbar selalu diidentikkan dengan agama tertentu. Sebagai contoh, Dayak diidentikkan dengan Kristiani (Kristen dan Katholik), Melayu dan Madura diidentikkan dengan Islam dan Tiong Hoa identik dengan Budha dan Kong Hu Cu. Pergesekan yang menyebabkan konflik terbuka lebih sering terjadi antara dua etnis yang mempunyai perbedaan lebih besar, yaitu Dayak dan Madura. Perbedaan ini terbentuk dari faktor agama dan etnis. Akan tetapi, konflik antara etnis Melayu dan Madura juga sering terjadi karena perbedaan budaya secara etnisitas.

3

kelompok yang muncul adalah identitas agama dan etnisitas. Pada konteks konflik antara etnis Melayu dan Madura, perbedaan mengenai pemahaman tentang ajaran agama Islam: hubungan manusia dengan Allah (Hablum-minallah) dan hubungan antar manusia (Hablumminnanas), dimana masing-masing etnis memiliki pola pemahaman tersendiri (Alqadrie, 2009). Situasi konflik yang terbentuk dari pergesekan-pergesekan kecil antar individu kemudian diakomodir oleh tradisi kekerasan yang ada pada tiap-tiap etnis yang berkonflik. Arogansi budaya yang kemudian membentuk arogansi individual dalam etnis tersebut memupuk rasa solidaritas untuk membantu anggota etnis yang berkonflik. Akan tetapi, bantuan tersebut mengarah pada penyelesaian konflik dengan cara kekerasan secara berkelompok.

terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura kemungkinan muncul akibat pengalaman konflik yang sama dengan etnis Madura. Sedangkan etnis lain yang mempunyai identitas agama yang sama kebanyakan merupakan etnis pendatang.

Salah satu etnis pendatang yang cukup banyak mendiami Kalbar adalah etnis Batak. Etnis Batak dan etnis-etnis pendatang lain mempunyai prosentase hanya 8 % dari total penduduk Kalbar (Polda Kalbar, 2006). Etnis Batak diidentikan dengan agama Kristen, yaitu agama yang sama dengan etnis Dayak. Akan tetapi, dalam catatan dokumen maupun wawancara penulis di lapangan (14 April 2010), etnis Batak tidak pernah terlibat dalam konflik terbuka dengan etnis lain. Selain itu, didapati bahwa pada setiap sektor pekerjaan terdapat orang Batak yang bekerja didalamnya. Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk mengungkap bagaimana proses pembauran yang terjadi sehingga masyarakat Batak dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun di Pontianak dan Kalimantan Barat.

Keberadaan masyarakat Batak yang kurang lebih selama 100 tahun di Kalimantan Barat dimana menurut Panitia Jubileum 50 Tahun HKBP Pontianak (dalam Parhalado HKBP Pontianak, 2008), pada tahun 1915 sudah ada dua orang pemuda dari Tanah Batak yang secara terpisah tiba di Kota Sambas untuk mengadu nasib atau bermigrasi memperbaiki taraf hidup. Mereka adalah Peres Lumban Tobing dan Willy Hutagalung. Mereka menuju daerah Moterado dimana terdapat tambang emas.

5

dilihat dari jumlah jemaat HKBP Pontianak yaitu sekitar 2.459 jiwa (Parhalado HKBP Pontianak, 2009). Jumlah ini belum ditambah dengan masyarakat Batak lain yang bukan menjadi anggota jemaat HKBP Pontianak, baik itu yang menjadi anggota jemaat Gereja lain maupun masyarakat Batak yang non Kristen yang berdomisili di Pontianak. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Pontianak yaitu sebesar 521.569 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2009) dapat dikatakan bahwa prosentase masyarakat Batak di Pontianak adalah sekitar 0,5 % dari penduduk Kota Pontianak.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Batak mulai memberikan banyak kontribusi serta berperan dalam pembangunan daerah Kalimantan Barat dan Pontianak khususnya. Gubernur Kalimantan Barat, H. Usman Jafar pada acara peletakan batu pertama pembangunan gereja HKBP Pontianak pada tanggal 16 April 2007, mengungkapkan bahwa sudah banyak generasi Batak yang lahir di Kalimantan Barat dan turut menyumbang dalam pembangunan daerah Kalimantan Barat (arsip.pontianakpost.com, 2009).

kontak, kontak, konflik, krisis dan adaptasi dapat menggambarkan dinamika psikologis kelompok maupun individu (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1999). Elemen psikologis yang muncul dalam tiap tahap dalam proses akulturasi, menjadi alasan pemilihan akulturasi untuk menggambarkan mengapa masyarakat Batak tidak terlibat dalam konflik di Kalimantan Barat.

Pemilihan etnis Batak sebagai fokus penelitian didasarkan pada variasi posisi sosial di masyarakat yang beragam. Masyarakat Batak menempati posisi mulai dari posisi pemerintahan di kalangan pejabat teras, hingga swasta menengah kebawah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Batak telah membaur dan berinteraksi pada segala lini sosial kemasyarakatan. Apabila dilakukan perbandingan dengan etnis lain, etnis Batak lebih memiliki variasi yang lebih tinggi (catatan lapangan, 17 April 2011). Sebagai perbandingan, etnis Tionghoa lebih mendominasi di bidang swasta, dan mereka mempunyai interaksi yang relative terbatas sesama etnis mereka. Hal ini ditunjukkan pula oleh banyaknya lokasi atau wilayah yang menjadi sentral pemukiman masyarakat Tiong Hoa. Wilayah-wilayah tersebut antara lain wilayah Jalan Gajahmada dan Tanjungpura, Siantan. Sedangkan etnis pendatang lain seperti Jawa dan Padang, dimana mereka lebih melebur dan lebih sulit dibedakan identitas etnisnya, tidak begitu menunjukkan pola penyebaran yang jelas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menonjolkan identitas dan cenderung memeluk agama Islam serta melebur ke etnis Melayu, (Alqadrie, 2009).

7

dengan etnis lain, baik itu etnis utama maupun sesama etnis pendatang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat permasalahan apa saja yang dihadapi masyarakat Batak di Pontianak dalam rangka proses akulturasi dan mencoba menggambarkan dinamika psikologisnya. Selain itu, penulis mencoba menggambarkan strategi dan nilai-nilai apa yang menjadi pegangan masyarakat Batak di Pontianak dalam menghadapi permasalahan serta dalam berinteraksi dengan masyarakat dari etnis lain. Dengan mengetahui dan mempelajari hal-hal tersebut, diharapkan dapat memberi gambaran sebuah proses akulturasi masyarakat Batak di Pontianak yang selama ini tidak menimbulkan konflik. Hal ini dapat dilihat sebagai referensi dalam rangka mewujudkan harmonisasi antar etnis-etnis di Kalbar dalam kemajemukan budaya di Kalbar pada umumnya dan Pontianak pada khususnya.

B.Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

Bagaimana proses dan bentuk strategi akulturasi yang dilakukan masyarakat Batak di Pontianak ?

C.Tujuan Penelitian

D.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara keseluruhan dirumuskan dalam beberapa hal berikut :

1. Dalam bidang keilmuan diharapkan dapat menambah literatur

mengenai masyarakat Batak saat ini yang masih minim, terutama masyarakat Batak di perantauan. Literatur tersebut diharapkan dapat digunakan dalam bidang ilmu Psikologi, Sosiologi dan Antropologi. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

9 BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL A.Akulturasi

1. Pengertian

Akulturasi dipahami sebagai sebuah fenomena yang terjadi tatkala kelompok-kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung. (Redfield, Linton & Herskovitz, dalam Berry dkk, 1999). Kontak secara langsung ini dapat dipahami sebagai interaksi terus menerus yang melibatkan posisi individu secara personal (melibatkan elemen psikologis seperti persepsi dan sikap) maupun sebagai individu dengan atribut yang melekat padanya (contoh : identitas etnis atau kelompok).

John W. Berry (2004) mendefinisikan secara sederhana bahwa akulturasi merupakan proses perubahan budaya dan perubahan psikologis sebagai hasil dari kontak antara kelompok-kelompok budaya dan anggota-anggota kelompoknya. Dalam masyarakat yang plural dalam kontek budaya adat dan tradisi, kelompok-kelompok budaya yang beraneka ragam berdinamika untuk mempertahankan tradisi budaya yang merupakan warisan dari pendahulunya.

ekonomi, dan organisasi politik. Pada ranah individual, timbul perubahan jati diri, nilai dan sikap.

Graves (1967 dalam Berry, 2004) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara akulturasi sebagai fenomena kolektif atau fenomena pada ranah kelompok dan akulturasi psikologis secara personal. Pada awalnya, akulturasi merupakan perubahan kultur yang terjadi pada level kelompok dan kemudian berlanjut pada perubahan psikologis personal. Perubahan yang terjadi secara berkelompok yang disepakati bersama dengan alasan-alasan tertentu, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan psikologis individu-individu anggota kelompok tersebut. Dua hal tersebut kemudian menjadi variabel yang saling berhubungan secara sistematis.

Definisi lain dari akulturasi diungkapkan oleh Social Science Research Council (1954 dalam Berry, 2004 hal 24)

“…culture change that is initiated by the conjunction of two or more autonomous cultural systems. Acculturative change may be consequence of direct cultural transmission; it may be derived from non cultural causes, such as ecological or demographic modification induced by an impinging culture; it may be delayed, as with internal adjustments following upon the acceptance of alien trait or patterns; or it may be a reactive adaptation ot traditional modes of life...”

11

budaya. Perubahan tersebut dapat berlangsung cepat atau tertunda tergantung dari pola adaptasi tiap individu terhadap pengaruh-pengaruh asing.

Merangkum semua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendefinisikan akulturasi sebagai sebuah proses berkepanjangan yang terjadi sebagai konsekuensi bertemunya dua kebudayaan yang berbeda. Kontak dan interaksi dengan dinamika konflik serta adaptasi yang terjadi didalamnya, menjadi sebuah proses longitudinal yang terjadi dalam ranah individual maupun kelompok. Akulturasi juga mencakup semua perubahan yang timbul dalam kontak individu dan kelompok dengan dua budaya yang berbeda. Akulturasi hanya akan terjadi apabila terjadi kontak antara budaya yang berbeda tersebut dengan cara apapun. Terjadinya akulturasi dapat dipahami, dirasakan dan dideteksi apabila muncul perubahan-perubahan yang merupakan dampak, hasil atau konsekuensi dari akulturasi.

2. Proses akulturasi

Dalam proses akulturasi, individu atau kelompok budaya melewati beberapa tahap. Strategi akulturasi yang dipilih serta dijalani juga mempengaruhi waktu serta hasil-hasil pada tiap tahap akulturasi (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1999).

a. Pra kontak

mempunyai informasi awal mengenai kebudayaan lain yang akan berakulturasi dengan mereka atau bahkan tidak sama sekali.

b. Kontak

Tahap dimana individu atau kelompok budaya melakukan kontak atau interaksi langsung dengan kebudayaan lain.

c. Konflik

Pada tahap ini, individu atau kelompok budaya menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersumber dari perbedaan kebudayaan, perlakuan, kondisi lingkungan, kondisi sosial, serta permasalahan lain yang muncul dalam proses interaksi dengan kebudayaan lain.

d. Krisis

Individu atau kelompok budaya yang berakulturasi mengalami masa krisis dalam berbagai ranah, baik secara individu atau kelompok.

e. Adaptasi

13

3. Strategi akulturasi :

Menurut Berry, Poortinga, Segall & Dasen (1999), individu atau kelompok budaya dalam berakulturasi menggunakan cara-cara tertentu yang disebut sebagai strategi akulturasi, yaitu :

Asimilasi

Dua kebudayaan bertemu namun salah satu kebudayaan melebur dan merubah bentuk asli kebudayaan tersebut.

Integrasi

Yaitu dua kebudayaan saling meleburkan diri dengan kebudayaan lainnya tanpa meninggalkan kebudayaan mereka.

Separasi

Budaya yang mempertahankan kebudayaannya dan menghindari kontak dengan budaya lain (eklusifitas budaya).

Marginalisasi

Ketika budaya tidak melakukan kontak dengan budaya lain dan tidak mempertahankan budayanya.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi

penjelasan dari beberapa sumber, peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akulturasi.

Pemilihan strategi akulturasi

Dalam proses akulturasi, hasil akulturasi muncul dan dipahami sebagai sebuah strategi akulturasi. Setiap strategi akulturasi memiliki hasil dan tipikal yang berbeda-beda. Menurut Berry, Poortinga, Segall & Dasen (1999), keberhasilan akulturasi hingga mencapai tahap adaptasi tidak terjadi pada semua strategi akulturasi. Adaptasi hanya terjadi pada strategi akulturasi Asimilasi, Integrasi dan Separasi. Sedangkan Marjinalisasi hanya akan sampai pada tahap konflik.

Sikap terhadap akulturasi

Perbedaan keinginan berinteraksi dan mempertahankan nilai budayanya juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi akulturasi. Sikap ini pula yang menjadi salah satu indicator strategi akulturasi yang dipilih. (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1999).

Kemampuan adaptasi

15

5. Konsekuensi / dampak akulturasi

Akulturasi memberikan berbagai konsekuensi bagi pada pelakunya atau orang yang terlibat dalam proses ini. Konsekuensi tersebut serta tingkatannya merujuk pada kemampuan adaptif serta nilai-nilai budaya masing-masing pelaku akulturasi, (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1999)

a. Perubahan perilaku

Perubahan perilaku individu atau kelompok budaya, merupakan konsekuensi yang cenderung tidak terlihat secara nyata. Tingkatan perubahan dipengaruhi oleh strategi akulturasi yang dipilih dan dijalani. Pada dasarnya, perubahan ini dilakukan dalam rangka menghindari konflik yang muncul dalam proses akulturasi.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut. Strategi akulturasi yang dipilih dan dijalani menjadi acuan tingkat perubahannya. Posisi individu atau kelompok budaya (sebagai kelompok dominan atau tidak) dalam proses akulturasi mempengaruhi perubahan perilaku tersebut.

b. Stres akulturatif

beradaptasi dengan stresor-stresor yang timbul sebagai konsekuensi akulturasi. Contoh : kecemasan, depresi, alienasi, kebingungan jati diri, dll. Lebih lanjut dijelaskan bahwa stres akulturatif merupakan sebuah fenomena yang mungkin mendasari suatu reduksi dalam status kesehatan individu (termasuk aspek fisik, psikologis dan sosial) (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1999 : 553). Stres akulturatif merupakan distres psikokultural yang mengacu pada perbedaan kebudayaan antara kebudayaan asal dengan kebudayaan baru. Hal ini termasuk masalah-masalah ekonomi, sosial, psikologis dan tekanan-tekanan psikologis (Berry 1980, 1987, 1997, dalam Romanova, 2007 : 14).

Faktor yang menimbulkkan stres akulturatif antara lain :

a. Perbedaan kebudayaan yang mendasar yang menjadi potensi timbulnya konflik.

b. Status sosial dalam kebudayaan baru.

c. Kebijakan pemerintah yang mendeskriditkan.

d. Faktor latar belakang individu seperti : pendidikan, pekerjaan, nilai, pengetahuan awal terhadap kebudayaan baru.

Menurut Dayakisni & Yuniardi (2008 : 191), stres akulturatif mempunyai pengertian yang sama dengan cultural shock. Pengertian dari cultural shock sendiri adalah ketika seseorang tidak mengenal

17

Akulturasi yang muncul mengarahkan (bahkan terkadang memaksa) tiap individu baik secara kelompok maupun personal untuk melakukan perubahan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya tiap budaya dapat mempengaruhi budaya lain dengan kemampuan yang sama. Akan tetapi, pada prakteknya budaya yang satu akan cenderung menguasai budaya lain dan pada akhirnya mengarahkan pada munculnya “kelompok dominan” dan kelompok yang berakulturasi” (Berry, Poortinga, Segall &

Dasen, 1999). Perubahan yang muncul sebagai pilihan untuk bertahan dan mempertahankan budaya, dikemudian hari menjadi sebuah pola adaptasi unik dari tiap individu beserta kelompok budayanya.

Pembatasan istilah akulturasi dalam penelitian ini diarahkan pada akulturasi yang terjadi pada ranah individual yang mencakup proses dan strategi individu dalam berakulturasi. Perlu dipahami lebih lanjut bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses akulturasi mempunyai pengalaman akulturasi yang berbeda-beda. Selain itu, tidak semua pengalaman yang dimaknai dan diakui sebagai pengalaman akulturasi, merupakan pengalaman personal yang dialami langsung oleh individu tersebut. Beberapa pengalaman merupakan pengalaman langsung salah satu anggota kelompok yang kemudian “diakui” sebagai pengalaman kelompok. Pengalaman kelompok tersebut

kemudian “diakui” dan dihayati sebagai pengalaman personal tiap anggota

B.Batak

1. Nilai Budaya Batak

Suku Batak memiliki nilai budaya yang sangat beragam. Simanjuntak (2009) secara ringkas mengungkapkan tujuan dan pandangan hidup orang Batak sebagai berkut :

“Tujuan dan pandangan hidup mereka (orang Batak) secara turun temurun yakni kekayaan (hamoraon), banyak keturunan

(hagabeon) dan kehormatan (hasangapon)” (Simanjuntak, 2009 : 142).

Tujuan dan pandangan hidup hamoraon, hagabeon, hasangapon (selanjutnya akan disebut dengan 3H), merupakan nilai dasar yang menjadi terminal values (nilai-nilai yang ingin dicapai) bagi orang Batak (Irmawati, 2002). Nilai-nilai dalam 3 H merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam usaha mewujudkan hasangapon, masyarakat Batak menggunakan hamoraon dan hagabeon.

Hamoraon atau kekayaan menjadi tujuan awal dalam proses menuju hasangapon (penghormatan). Kekayaan juga menjadi modal awal untuk mendapatkan hagabeon. Untuk mendapatkan keturunan masyarakat Batak haruslah menyelenggarakan ritual tradisi adat yang memakan biaya cukup besar. Bahkan tidak sedikit masyarakat Batak yang rela meminjam ke sanak keluarga untuk membiayai pernikahan.

Hagabeon atau keturunan menjadi tujuan selanjutnya bagi orang Batak,

19

Begitu berharganya seorang anak terutama anak laki-laki (sebagai penerus marga) membuat para orang tua-orang tua Batak memberikan segalanya bagi anaknya. Investasi utama yang diperjuangkan oleh masyarakat Batak bagi anaknya adalah pendidikan. Bagi masyarakat Batak, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang turut meningkatkan kehormatan (sangap) keluarga. Semakin tinggi pendidikan anaknya, semakin tinggi pula tingkat kehormatan keluarga.

Pendidikan sebagai sebuah sarana peningkatan kehormatan atau harga diri orang Batak menjadi salah satu alasan mengapa saat ini sulit ditemui orang Batak yang tidak bersekolah. Hasangapon dilihat sebagai tujuan yang hanya dapat dicapai dengan perjuangan yang keras. Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh apabila orang Batak muncul sebagai seorang pekerja keras, tidak mau kalah dan selalu mengejar prestasi tertinggi (Irmawati, 2002).

dikatakan bahwa nilai kekerabatan menjadi hal yang menjadi nilai utama dalam budaya masyarakat Batak.

Kekerabatan masyarakat Batak diatur dalam sistem kekerabatan ciri khas kebudayaan Batak yang dikenal dengan istilah Dalihan Na Tolu (Harahap dan Siahaan, 1987). Dalihan Na Tolu yang yang biasa disingkat DNT, merupakan sebuah terminologi yang mulai terkenal sejak tahu 1960 sampai sekarang (Simanjuntak, 2006). Pada buku-buku lama, seperti karangan J.C. Vergouwen yang terbit pertama kali dalam bahasa Belanda tahun 1933, istilah DNT tidak disebutkan sama sekali. Istilah ini mempunyai beberapa pendapat mengenai artinya secara harafiah, Sormin (dalam Simanjuntak, 2006) mengungkapkan bahwa arti dari Dalihan Na Tolu adalah “tungku nan tiga”. Simanjuntak (2006) mengkritik pengertian tersebut. Ia berpendapat bahwa istilah yang diungkapkan oleh Siahaan tersebut tidak tepat. Menurutnya, kata Dalihan berarti tungku dan Na Tolu maksudnya adalah kaki tungku tersebut ada tiga. Sedangkan istilah “Tungku Nan Tiga” yang di ungkapkan berarti ada tiga buah tungku. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa kesalahan tersebut berasal dari kesalahan yang dilakukan T.D Pardede yang member pengertian Dalihan Na Tolu dalam kutipan pidato pengukuhannya menjadi guru besar Universitas Nommensen di Medan :

“Dari sudut terminologi Dalihan Na Tolu berarti tiga buah tungku yang dipergunakan tempat meletakkan alat memasak…” (Pardede, 1973 dalam Simanjuntak, 2006:99).

21

Boru dan Dongan Sabutuha. dari pihak menantu laki-laki). Pola hubungan ketiga golongan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1

Pola Hubungan dalam Dalihan Na Tolu

a. Dongan Sabutuha atau Dongan Tubu

Dongan Sabutuha merupakan satu-satunya unsur hubungan kekeluargaan yang bukan disebabkan oleh pernikahan. Hubungan dengan Dongan Sabutuha tidak dapat terputus karena merupakan hubungan darah

berdasarkan marga. Dongan Sabutuha merupakan hubungan kekeluargaan orang Batak yang sudah melekat semenjak lahir. Arti dari Dongan adalah teman, sedangkan Sabutuha artinya satu perut atau satu ibu.

Prinsip dasar dalam berhubungan dengan Dongan Sabutuha adalah “ Manat mardongan tubu “. Prinsip ini berarti bahwa orang Batak harus berhati-hati dan cermat (manat) dalam berhubungan dengan Dongan Sabutuha-nya. Jangan sampai menyinggung atau membuat hubungan tidak

baik dengan Dongan Sabutuha-nya. Nilai lain yang dimaksud dalam unsur

Penerima Istri Pemberi Istri

Boru

Dongan Tubu

ini adalah bahwa semua orang yang satu marga adalah saudara dan seorang individu Batak wajib saling menolong antar sesama Dongan Sabutuha-nya. Sebuah filsafat Batak berbunyi :

“Suhar bulu ditait dongan, laos suhar do i taiton”

(walaupun teman semarga kita menarik bambu dengan cara yang salah, kita harus tetap membantu untuk menarik bambu dengan cara yang salah itu)

Filsafat ini berarti walaupun teman semarga kita berbuat salah, kita harus tetap solider (Sihombing, 1986). Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa nilai solidaritas sangat ditanamkan kuat dalam kehidupan masyarakat Batak. Namun, pada perkembangannya solidaritas yang terlalu tinggi tanpa melihat kebenaran mulai berkurang saat ini. Masyarakat Batak terutama yang telah memperoleh pendidikan tinggi sudah tidak lagi secara habis-habisan mempertahankan solidaritas tanpa melihat kebenaran.

23

b. Hula-hula

Hula-hula merupakan hubungan kekeluargaan yang dihasilkan dari sebuah pernikahan. Hula-hula merupakan keluarga dari pihak istri. Sebagai contoh apabila seorang Batak bermarga Panggabean menikahi seorang wanita Batak bermarga Simamora, maka bagi pria tersebut dan bagi marga Panggabean, Simamora merupakan Hula-hula mereka.

Prinsip dasar dalam berhubungan dengan Hula-hula adalah “Somba marhula-hula“. Hal ini berarti bahwa setiap individu Batak haruslah hormat terhadap Hula-hula-nya. Penghormatan ini dimaksudkan agar mendapat Pasu-pasu atau berkat.

Berbeda dengan suku bangsa lain, yang tidak terlalu mempermasalahkan penghormatan terhadap keluarga istri, seorang Batak harus menghormati Hula-hula mereka dengan sungguh-sungguh. Posisi Hula-hula merupakan posisi terhormat dalam setiap acara adat. Hula-hula harus dijamu dengan baik dan ditempatkan pada posisi terhormat dalam sebuah acara adat. Filsafat Batak mengenai Hula-hula berbunyi :

“Hula-hula i do Debata na tarida” (Hula-hula adalah dewata yang tampak)

Setiap individu Batak mempunyai Hula-hula, baik itu dari keluarga istrinya, keluarga ipar perempuannya, keluarga ibunya maupun keluarga nenek dari ayahnya juga disebut Hula-hula dan patut dihormati. Berkaitan dengan salah satu misi budaya Batak yaitu Hagabeon yang salah satunya adalah keturunan, Hula-hula dianggap sebagai pemberi berkat untuk memberikan keturunan karena merekalah yang memberikan seorang wanita untuk dijadikan istri dan melahirkan anak.

Hula-hula tidak hanya menerima hormat dan pelayanan dari Boru-nya saja. Akan tetapi, segala hormat serta pelayanan yang diberikan pihak Boru haruslah dibalas dengan memberikan “berkat” kepada Boru-nya. Dalam acara adat, “berkat” tersebut berupa barang atau uang yang

diberikan oleh Hula-hula kepada Boru-nya.

c. Boru

Boru merupakan unsur lain dari DNT. Boru merupakan pihak penerima

25

untuk memberikan sumbangan yang terhormat bagi Hula-hula-nya. Untuk menjelaskan hal ini, Sihombing (1986) menjelaskan dengan filsafat Batak yang berbunyi :

“Obuk do jambulan na nidandan bahen samara, Pasupasu ni hula

-hula mambaen pitu sundut soada mara”

(doa restu Hula-hula dapat menjauhkan marabahaya selama tujuh generasi)

“Nidurung situma, terihut porapora”

(doa restu Hula-hula dapat membuat yang miskin menjadi kaya)

Boru haruslah mendapatkan doa restu Hula-hula apabila ingin sukses dalam kehidupannya terutama untuk mewujudkan Hagabeon (keturunan).

Prinsip dasar dalam berhubungan dengan Boru adalah “Elek marboru”. Prinsip ini berarti bahwa individu Batak dalam berhubungan dengan Boru-nya adalah bersifat membujuk atau “mengambil hati”. Dengan kata lain, Hula-hula yang sangat dihormati oleh Boru-nya dalam memberi arahan, nasehat atau perintah tidaklah bertingkah-laku seenaknya, melainkan harus membujuk agar Boru-nya mau melakukan nasehat dan arahannya.

Sinaga (2008, 84) mengungkapkan bahwa diluar tiga kelompok atau golongan tersebut dapat ditambahkan golongan lain lagi yaitu Ale-ale (teman sejawat atau teman akrab) dan atau Dongan sahuta (teman sekampung atau tetangga). Dalam berhubungan dengan Ale-ale dan Dongan sahuta adalah “Ringkot jala denggan marale-ale” dan “Dame

mardongan sahuta”. Prinsip ini berarti bahwa seorang individu Batak

2. Masyarakat Batak di Pontianak

Mayarakat Batak telah berada di Pontianak kurang lebih selama 100 tahun semenjak tahun 1915 dimana ada 2 orang pemuda dari Tanak Batak yaitu Peres Lumban Tobing dan Willy Hutagalung secara terpisah bermigrasi ke Kota Sambas. Mereka selanjutnya menuju ke Monterado untuk bekerja sebagai penambang emas (Parhalado HKBP Pontianak, 2008). Migrasi tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Banyak orang Batak yang meninggalkan kampung halaman mereka dengan tujuan memperbaiki hidup.

Aktifitas kesukuan masyarakat Batak dalam lingkup agama terlihat dari terdapatnya gereja HKBP Pontianak yang telah berdiri selama lebih dari 60 tahun. Kegiatan lain yang diungkapkan oleh informan adalah diadakannya Festival Lagu-lagu Batak yang diselenggarakan oleh KERABAT (Kerukunan Masyarakat Batak). Selain itu, di Pontianak terdapat banyak Punguan (perkumpulan marga) yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti perayaan Natal dan kegiatan keagamaan lain, arisan, pertemuan rutin, dll.

Migrasi masyarakat Batak ke Kalimantan Barat berkembang dengan membawa tiga obsesi utama (Siagian, 2001) yaitu :

a. Membawa adatnya, suku Batak terkenal dengan adat nya yang kuat dan terus memelihara adat mereka walaupun didaerah perantauan. b. Membawa agamanya, hal ini dapat dilihat pula dari jumlah Gereja

27

c. Pendidikan, melanjutkan pendidikan dianggap sebagai Human Invesment yang paling baik. Banyak orang Batak yang melanjutkan pendidikan di Unversitas Tanjungpura, bahkan alumnus sarjana pertama dari Unversitas tersebut adalah orang Batak dan setiap tahun wisuda selalu terdapat orang Batak.

C.Masyarakat Pontianak 1. Demografis

Berbeda dengan daerah lain di Kalbar, Pontianak sebagai ibukota provinsi mempunyai keragaman variasi etnis yang tinggi. Hal ini dikarenakan Pontianak merupakan pintu gerbang utama transportasi untuk keluar dan masuk ke Kalbar. Tingkat mobilitas keluar masuk Kota Pontianak juga sangat tinggi. Jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan Pontianak sekitar 106.093 orang. Jumlah ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan penumpang yang berangkat yaitu sekitar 71.370 orang. Arus penumpang di bandara Supadio mempunyai selisih yang tidak begitu signifikan, penumpang yang datang sekitar 688.306 orang dan penumpang yang berangkat sekitar 744.215 orang (Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2009). Akan tetapi, aktifitas ini sebagian besar menuju ke luar pulau Kalimantan terutama pulau Jawa. Hal ini mempunyai perbedaaan yang sangat signifikan dengan jalur transportasi ke daerah lain di Kalbar maupun di Kalimantan. Jalan darat trans Kalimantan sangat tidak layak untuk digunakan sebagai jalur transportasi. Ketimpangan mobilitas penduduk di Kalbar dapat dilihat ketika ingin menuju provinsi lain di Kalimantan. Untuk sampai ke Balikpapan atau Samarinda, seseorang harus transit terlebih dahulu di Jakarta.

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya

29

membuat budaya-budaya lain yang dibawa para etnis pendatang untuk secara utuh menyesuaikan diri dengan kultur Melayu di Pontianak. Lebih lanjut dikatakan bahwa masing-masing etnis pendatang menciptakan keteraturan sosial dalam lingkungan masyarakat etnisnya masing-masing.

Ketidakmampuan atau kurang kuatnya pengaruh budaya Melayu, memberi kesempatan pada budaya-budaya dari etnis lain untuk berkembang sendiri berdasarkan kebudayaannya masing-masing. Berkembangnya masing-masing kebudayaan etnis yang ada di Kalimantan Barat kemudian diakomodir oleh pemerintahan pada masa Gubernur Usman Jafar (2003-2008) dengan dibentuknya banyak paguyuban etnis. Hingga saat ini terdapat 14 paguyuban etnis di Kalbar (Supriyatna, 2007).

Diskriminasi masa orde baru yang menutup kesempatan mereka untuk berkecimpung di dunia pemerintahan membuat mereka lebih memfokuskan diri di sektor swasta (Asali, 2008). Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Tionghoa di Pontianak mempunyai keadaan ekonomi rata-rata menengah keatas. Sedangkan etnis-etnis lain di Pontianak bekerja pada sektor yang lebih bervariasi baik itu pemerintahan maupun swasta.

D.Batasan Konseptual

31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN A.Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2005:6). Tema penelitian ini yaitu mengenai akulturasi, memerlukan data yang mendalam dan personal dari tiap informan. Hal ini diperlukan agar dapat menggambarkan dinamika proses dan strategi akulturasi yang menjadi fokus utama penelitian ini.

B.Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan mengikuti prosedural standar yang diperlukan dalam setiap penelitian kualitatif. Prosedur tersebut berupa tahapan penelitian mulai dari awal penyusunan rancangan penelitian hingga analisis dan kesimpulan penelitian. Lebih lanjut tahapan ini diungkapkan oleh Moleong (2006) sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

penelitian. Sebagai contoh, peneliti harus memahami kebudayaan, bahasa, situasi sosial serta permasalahan etika penelitian. Apabila diperlukan, semua hal yang berkaitan dengan perizinan haruslah diselesaikan pada tahap ini.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti sudah mulai turun ke lapangan untuk mengambil data. Penelitian diarahkan untuk mengambil data sebanyak-banyaknya yang terkait dengan fokus penelitian. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa jangan sampai peneliti melenceng terlalu jauh dari rancangan awa penelitian. Perubahan rancangan penelitian mungkin saja terjadi, hal ini terkait dengan kondisi lapangan yang dapat selalu berubah-ubah. Pendekatan dengan sumber data yaitu informan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bias data. Pemahaman yang baik terhadap sumber data dan konteks sosialnya dapat mengurangi bias dalam data yang diperoleh.

3. Tahap Analisis Data

33

silang data antar informan. Selain itu, kejenuhan data juga didapat dari analisis data yang dilakukan di lapangan. Analisis yang dilakukan setelah meninggalkan lokasi penelitian merupakan analisis utama untuk membahas semua data yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan analisis data berdasarkan tujuan dan rumusan masalah penelitian.

C.Subjek Penelitian

Informan yang dipilih adalah informan yang sesuai dengan kriteria yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

- Orang Batak yang tinggal di Pontianak lebih dari dua dekade.

Alasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam dua dekade telah terjadi banyak perubahan dari segala lini kehidupan di Pontianak. Mulai dari pemerintahan hingga sosial kemasyarakatan.

- Aktif dalam berkegiatan sosial, baik sesama etnisnya maupun antar etnis yang lain.

Dengan aktif dalam berkegiatan sosial, informan yang dipilih merupakan individu yang mempunyai pengalaman interaksi yang relatif banyak.

- Semua informan utama adalah laki-laki.

Dari kriteria tersebut, dipilih informan-informan yang representatif dengan penelitian ini. Penulis memilih masyarakat Batak di dalam lingkungan gereja HKBP Pontianak sebagai pintu masuk untuk dapat melakukan pemetaan masyarakat Batak di Pontianak. Hal tersebut dikarenakan HKBP merupakan lembaga keagamaan yang mempersatukan masyarakat Batak di Pontianak dalam Punguan (persatuan atau paguyuban) berdasarkan marga yang dibentuk dan beranggotakan anggota jemaat HKBP Pontianak itu sendiri. Selanjutnya, pola penyebaran jemaat HKBP disusun untuk menemukan sebaran masyarakat Batak di Pontianak dari segi pekerjaan. Untuk memudahkan pemilihan informan, penulis membagi lingkup pekerjaan menjadi dua yaitu swasta dan pemerintahan. Setelah menemukan pola penyebaran tersebut, dilakukan pemilihan informan yang akan mewakili tiap lingkup pekerjaan yang ada. Proporsi anggota dari tiap lingkup pekerjaan menjadi dasar untuk menentukan jumlah informan dari tiap lingkup pekerjaan.

D.Batasan penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian pada tujuan penelitian. Batasan penelitian diarahkan pada proses akulturasi pada masyarakat Batak di Pontianak dalam ranah individual dan strategi akulturasi yang dipilih.

35

Asimilasi, Integrasi, Separasi dan Marginalisasi. Strategi akulturasi dapat dilihat dari cara tiap informan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi sehingga mencapai tahap adaptasi. Oleh karena itu, strategi akulturasi tidak dapat dipisahkan dengan proses akulturasi.

E.Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2005). Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman pertanyaan) dan wawancara informal.

a. Wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman pertanyaan)

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara personal. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika psikologis tiap informan. Bias yang dapat timbul yaitu menjawab dengan kecenderungan normatif, juga menjadi alasan lain mengapa wawancara tersebut dilakukan secara personal.

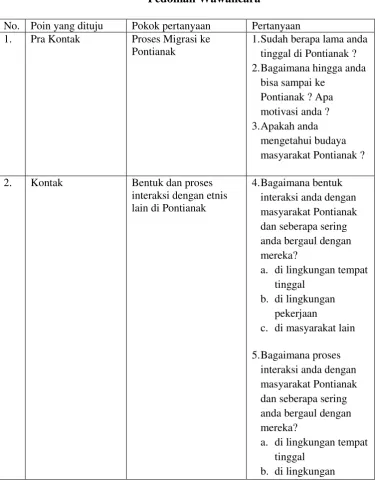

Tabel 1.

Pedoman Wawancara

No. Poin yang dituju Pokok pertanyaan Pertanyaan 1. Pra Kontak Proses Migrasi ke

Pontianak

37

8.Apa yang anda pelajari dari kendala tersebut ?

b. Wawancara informal

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian adalah proses mengamati dengan atau tanpa terlibat langsung (partisipasi) dengan objek sebagai bagian dari objek pengamatan. Teknik ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penulis dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan lain sebagainya. Dengan melakukan teknik ini penulis berharap mendapatkan data-data mengenai pengalaman yang lebih nyata dan apa adanya (Moleong, 2005).

3. Pengumpulan Dokumen

Data lain yang didapat dalam penelitian ini adalah data dari dokumen-dokumen yang ada. Data-data tersebut terkait dengan konteks penelitian seperti kejadian, data statistikal dan data-data lain yang didapat dari sumber-sumber yang kredibel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data pembanding demi mencapai tingkat keabsahan data penelitian.

F. Keabsahan data

39

40 A.Proses Penelitian

Penelitian selama satu bulan di lokasi penelitian yaitu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis tidak menemukan kesulitan untuk mendapatkan perizinan dan koneksi untuk melakukan penelitian karena penulis lahir dan besar di tempat tersebut. Pada awalnya penulis mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pencarian dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga literatur-literatur lain yang dimiliki secara individu. Selanjutnya penulis melakukan survei sumber-sumber yang akan dijadikan informan dalam penelitian.

Selanjutnya penulis mulai mencari orang-orang Batak yang cocok untuk dijadikan informan penelitian. Pencarian ini dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu informasi mengenai orang-orang Batak yang memiliki pengetahuan luas mengenai keadaan di Pontianak dan Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut terus berlanjut hingga pencarian penulis mengerucut pada calon informan yang tepat.

41

Kalbar. Oleh karena itu, penulis melakukan observasi yang mendalam mengenai kehidupan sosial masyarakat Pontianak. Observasi ini dilakukan selama masa penelitian (2010) dan berdasarkan pengalaman penulis selama tinggal di Pontianak (1988-2006). Akan tetapi, penulis juga menggunakan literatur dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dari Pontianak maupun luar Pontianak.

B.Hasil Penelitian

1. Data Demografi Informan

Proses pemilihan informan didasarkan pada sebaran bidang pekerjaan masyarakat Batak di Pontianak. Dari catatan lapangan (1-10 April 2010) yang didapat, lingkup pekerjaan dibagi menjadi swasta dan pemerintahan. Pekerjaan masyarakat Batak di Pontianak yang paling dominan adalah di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, jumlah informan yang dipilih lebih banyak dari bidang swasta.

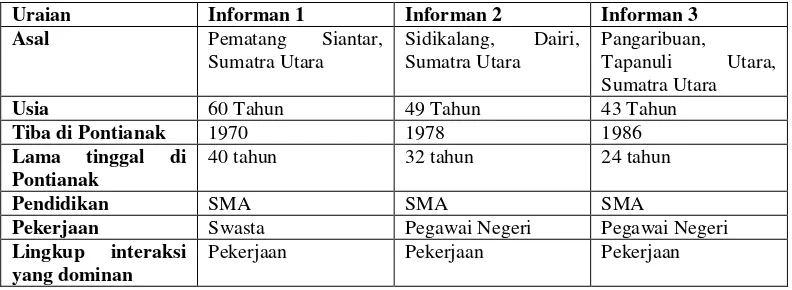

Tabel 2.

Data Demografi Informan

Uraian Informan 1 Informan 2 Informan 3 Asal Pematang Siantar,

Sumatra Utara

Pekerjaan Swasta Pegawai Negeri Pegawai Negeri Lingkup interaksi

yang dominan

Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan

Informan secara keseluruhan memenuhi syarat mendasar dari yang diharapkan yaitu telah tinggal lebih dari dua dekade (20 tahun) di Pontianak. Harapan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa dalam dua dekade tersebut telah terjadi banyak perubahan yang terjadi di Pontianak. Selain itu, jangka waktu dua dekade dianggap telah memberikan kesempatan yang luas bagi tiap informan untuk berinteraksi dengan masyarakat Pontianak.

Semua informan tidak berasal dari daerah perkotaan yang besar, hal ini memberikan asumsi lain bahwa nilai-nilai budaya Batak masih dipegang teguh pada masyarakat di daerah asal masing-masing. Dengan demikian, proses akulturasi yang terjadi masih dapat digambarkan sebagai akulturasi budaya dan tradisi masyarakat Batak yang ada di Pontianak.

2. Dinamika Psikologis Informan

43

proses akulturasi masyarakat Batak dan masyarakat di Pontianak dimulai. Dalam rangka melihat proses tersebut, data akan disajikan berdasarkan masing-masing informan. Hal ini bertujuan untuk melihat dinamika psikologis tiap informan.

Informan 1

Pengetahuan awal informan tentang Kalimantan adalah bahwa orang-orang di Kalimantan merupakan orang-orang yang buas. Informasi ini didapat oleh informan dari pengamatan terhadap orang Dayak yang berada di daerah asalnya. Selain itu, informasi lain yang dimiliki adalah bahwa tanah di Kalimantan pada umumnya merupakan rawa-rawa dan penghasilan untama berasal dari hasil hutan dan pertambangan. Informasi ini didapat dari buku-buku formal (pelajaran) yang dipelajari oleh informan didaerah asalnya. Setelah berada di Pontianak, informan mengamati bahwa tidak seratus persen informasi yang didapatnya sesuai dengan kenyataan di Pontianak, salah satunya adalah bahwa orang-orang di Pontianak tidak didominasi oleh etnis Dayak, melainkan gabungan dari etnis Melayu, Dayak dan Cina (Tiong Hoa).

Setiap hari informan berinteraksi dengan etnis lain. Informan tidak hanya berinteraksi dengan etnis tertentu, melainkan hampir merata semua etnis. Informan berinteraksi dengan etnis lain dalam pekerjaannya di bidang swasta. Kebanyakan interaksi terjadi di warung kopi, tempat dimana informan sering bertemu dengan rekan kerjanya. Informan bekerja di bidang kayu pada tahun 70an sampai 78. Tahun 78 informan memulai usaha di bidang angkutan. Pada saat itu informan mempunyai anak buah dari berbagai etnis seperti Cina, Bugis, Jawa dan Batak. Informan tidak hanya mempekerjakan etnis tertentu, melainkan semua etnis yang dianggap sesuai dengan pekerjaan tersebut.

45

Permasalahan permbedaan perlakuan mulai sangat terasa setelah era otonomi daerah. Pada saat sebelum otonomi daerah, informan tidak merasa perbedaan etnis dan agama sebagai sebuah permasalahan besar. Tapi setelah muncul Undang-undang otonomi daerah, muncul pula konsepsi putra daerah atau pribumi yang dibuat oleh etnis-etnis utama yang mendominasi di Pontianak (Melayu dan Dayak). Konsepsi ini membuat etnis lain termasuk informan tidak diperkenankan untuk memimpin atau berkuasa. Menurut informan, hal ini lebih terasa di dunia birokrasi atau pemerintahan. Informan melihat etnis Melayu mendominasi menjadi pegawai negeri, hal tersebut juga yang membuat permasalahan pembedaan perlakuan lebih sering terjadi di birokrasi pemerintahan. Informan menganggap konsepsi putra daerah sebagai cara untuk mengimbangi dominasi etnis lain termasuk Batak dalam pimpinan di pemerintahan.

Masalah perbedaan perlakuan yang dialami diatasi dengan cara mencari celah untuk membuktikan bahwa informan mampu dan berkomitmen dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan agar mendapat pengakuan bahwa informan mampu dan berkomitmen dalam bekerja. Informan melakukan pembuktian tidak dengan cara terbuka. Hal ini dikarenakan sebagai orang Batak informan merasa bahwa pembicaraan secara terbuka merupakan hal yang tidak etis. Selain itu, informan merasa harus melihat situasi untuk berbicara ceplas-ceplos. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan.

perbedaan tersebut. Adaptasi ini dilakukan agar dapat berhasil dengan catatan bahwa hal ini saling menguntungkan.

Informan mengungkapkan bahwa tidak terdapat diskriminasi, namun perbedaan perlakuan oleh masyarakat di Pontianak. Masalah ini terjadi karena faktor suka dan tidak suka serta faktor satu rumpun. Perbedaan perlakuan tidak terlalu dirasakan di sektor swasta. Hanya kasus perkasus saja dan tergantung orang yang dihadapi. Perbedaan perlakuan terjadi setelah identitas informan diketahui orang lain. Hal ini dirasa informan terjadi disebabkan oleh faktor ketidaksamaan dari segi agama. Informan lalu menghadapainya dengan cara mengalah dan mundur dari proyek yang dilakukannya. Akan tetapi, informan tidak pernah menyembunyikan identitasnya.

Orang Batak dianggap susah untuk menjabat setelah adanya otonomi daerah. Saat ini orang Batak sudah menjabat karena birokrasi didominasi oleh orang Melayu. Informan merasa orang Batak harus punya kemampuan khusus dan lebih agar bisa menjadi pejabat. Informan menganggap bahwa masyarakat di Pontianak tidak memahami konsepsi putra daerah sebagai mana mestinya.

47

Pontianak, hal tersebut pula yang menjadi salah satu pertimbangan untuk merantau ke Pontianak.

Informan beranggapan bahwa terdapat totalitas masyarakat Batak dalam merantau. Orang Batak ingin tetap tinggal diperantauan dan tidak ada niat untuk pulang ke kampung halaman terkecuali ada hal khusus yang membuat mereka harus pulang ke kampung halaman. Dalam rangka mengakomidir kebutuhan-kebutuhan selama di perantauan, orang Batak mendirikan rumah, mencari pekerjaan yang layak bahkan membangun Gereja Batak.

Informan 2

Informan migrasi ke Pontianak karena di ajak oleh keluarga. Tujuannya adalah agar informan dapat melanjutkan pendidikan. Di kampung halaman orang tua sudah meninggal sehingga tidak ada yang dapat membiayai untuk melanjutkan pendidikan. Apabila terus berada di kampung halaman, informan ditakutkan akan terlalu cepat menikah.

Pada awalnya informan belum tahu sama sekali mengenai budaya dan keadaan di Pontianak. Informan sendiri belum begitu menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini dikarenakan pada saat di kampung halaman informan jarang menggunakan bahasa Indonesia.

menyebabkan informan sering berinteraksi dengan berbagai macam etnis di Kalimantan Barat.

49

Informan 3

Alasan informan migrasi ke Pontianak adalah untuk melanjutkan pendidikan. Pada awalnya informan diajak oleh keluarga karena orang tua di kampung halaman sudah meninggal dunia. Keadaan kampung halaman yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan, membuat informan akhirnya mau bermigrasi ke Pontianak.

Pada saat berangkat ke Pontianak, informan tidak mempunyai banyak informasi mengenai kondisi Pontianak. Hanya gambaran-gambaran sederhana didapat informan dari orang-orang di kampung halamannya.

Informan banyak berinteraksi dengan etnis lain. Even interaksi paling banyak terjadi di dunia pekerjaan. Pekerjaanlah yang mengarahkan informan untuk berintekasi dengan etnis lain. Hal tersebut dikarenakan lingkup pekerjaan yang mengarah pada kegiatan antar etnis-etnis yang ada di Pontianak.

Dalam berinteraksi, Informan tidak menemui permasalahan interaksi secara pribadi terhadap etnis lain. Akan tetapi permasalahan muncul saat terjadi interaksi antar kelompok. Untuk mensiasati hal tersebut, informan lebih memilih untuk berinteraksi secara pribadi.

penting di pemerintahan. Hal ini berbeda dengan masa sebelum otonomi dimana masih banyak orang Batak yang menduduki jabatan penting di pemerintahan.

Penyebab munculnya konsepsi tersebut dirasa informan sebagai dari dampak kecemburuan akan keberhasilan orang-orang dari etnis Batak, baik dipemerintahan maupun dibidang swasta. Informan mensiasati kendala dalam berinteraksi dengan selalu berhati-hati dalam segala hal termasuk dalam berkegiatan sosial, tidak terlalu mempublikasikan kemewahan agar tidak terjadi kecemburuan.

Informan berprinsip untuk selalu berbuat baik dan menjaga jarak serta selalu waspada dalam berinteraksi dengan etnis lain. Semua orang lain diluar etnis Batak sebagai dongan tubu. Hal ini yang kemudian membuat informan selalu berlaku manat mardongan tubu, dimana informan berlaku berhati-hati dan selalu waspada

51

putra daerah sebagai

cara untuk

dipijak, disitu langit

dijunjung.

dipijak, disitu langit

53

3. Dinamika Proses dan Strategi

Data akan dianalisis berdasarkan konsep pada penjabaran yang dilakukan oleh Berry (1999) mengenai tahapan-tahapan dalam proses akulturasi. Akan tetapi, penulis membagi tahapan tersebut menjadi dua kelompok besar yaitu proses akulturasi dan strategi akulturasi. Pembagian ini didasarkan pada rumusan masalah penelitian dan hasil data yang didapat. Oleh karena itu, konsep tahapan-tahapan akulturasi tersebut tidak sepenuhnya diterapkan dalam penyajian analisis data, akan tetapi disesuaikan dan dikembangkan penulis berdasarkan tujuan dan data yang diperoleh.

Proses akulturasi masyarakat Batak di Pontianak seiring berjalannya waktu terus menerus terjadi. Beberapa tema-tema yang didapat dikelompokkan dalam kategorisasi tema yang lebih umum. Kategorisasi ini didasarkan pada keterkaitan atau interkoneksi antar tema. Tema-tema yang lebih umum ini kemudian yang membentuk sebuah tahap akulturasi berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Berry (1999).

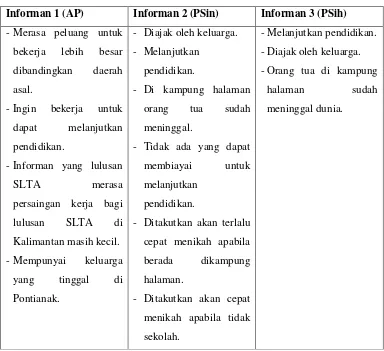

a. Proses Migrasi

Tabel 4.

Alasan migrasi ke Pontianak

Informan 1 (AP) Informan 2 (PSin) Informan 3 (PSih)

-Merasa peluang untuk

persaingan kerja bagi

lulusan SLTA di

- Ditakutkan akan terlalu

cepat menikah apabila

berada dikampung

halaman.

- Ditakutkan akan cepat

menikah apabila tidak

55

“…keluarga pada saat itu memang orang tua hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai SLTA. Jadi kita mungkin ada prinsip setelah bisa bekerja kita bisa meningkatkan pendidikan

bisa memungkinkan….” (AP)

Keterbatasan ekonomi menjadi tujuan lain informan bermigrasi, kondisi di kampung halaman yang tidak mendukung dari segi perekonomian membuat informan lebih memilih untuk bermigrasi ke Pontianak. Informan PSin mengungkapkan bahwa alasan melakukan migrasi karena dipanggil oleh saudaranya untuk melanjutkan pendidikan di Pontianak. Keadaan saat itu kedua orang tua informan sudah meninggal, sedangkan saudaranya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.

“Sebenarnya opung sudah meninggal dua-duanya. Waktu itu masih

belasan tahun nggak ada yang bisa diharapkan disana. Ada sih abang disana tapi tidak bisa jadi jaminan. Jadi disini dibilang daripada disana langsung cepat kawin nanti, disuruh kesini”. (PSin)

Perekonomian keluarga yang kurang mampu dikampung halaman, terlebih untuk membiayai pendidikan, membuat para informan mencari cara untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Pemilihan kota Pontianak sebagai tujuan migrasi didasarkan pada adanya keluarga yang terlebih dahulu berada di Pontianak.

mereka tidak mempunyai banyak informasi dan pengetahuan tentang keadaan di Pontianak.

Tabel 5.

Pengetahuan awal mengenai Pontianak

Informan 1 (AP) Informan 2 (PSin) Informan 3 (PSih) ”Kalau kita hanya

demonstrasi itu makan

ayam mentah dan

sebagainya…”.

Informan mendapatkan informasi yang minim, informasi tersebut hanya sebatas perilaku

umum yang Informasi yang didapat hanya sebatas perilaku.

57

cenderung mengenai perilaku yang menimbulkan persepsi negatif (buas, suka makan orang) informan tetap bersikukuh untuk tetap bermigrasi. Tujuan yang kuat untuk meningkatkan pendidikan menjadi pemacu informan untuk tetap memilih bermigrasi ke Pontianak. Informan tidak memperdulikan apa yang akan terjadi nanti setelah tiba di Pontianak. Kepastian tentang adanya keluarga yang tinggal di Pontianak menjadi jaminan utama bagi para informan. Bahkan informan PSin yang sama sekali tidak mengetahui keadaan di Pontianak dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal keluarganya di Pontianak dan bahkan informan yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, tetap memilih untuk bermigrasi ke Pontianak.

“Sampai di Supadio (bandara) tidak tahu apa-apa. Tapi dulu kan

mau di jemput. Tahu-tahu terlambat Amangboru, ditunda keberangkatan. Jadi pas 17an, 17 agustus, tahun 78. Jadi Amangboru waktu itu nggak ada yang jemput lagi. Jadi saya di bandara duduk-duduk di situ tunggu jemputan...

…Saya pikir kan abang saya bukan tentara, loh kok jd saya

dibawa. Jadi saya dibawa ke mobil AURI, dibawa kerumah Sinaga yang di AURI. Saya lihat foto-foto, ini foto-foto angkatan udara semua. Mau dibawa kemana saya nih “.

mengungkapkan bahwa keluargalah yang membuat dirinya dapat bermigrasi ke Pontianak.

“Motivasi sendiri sebenarnya, cuma ditopang dengan keluarga, lalu jadilah kenyataan. Kalau cuma motivasi tanpa dibarengi biaya kan gak mungkin. Datang kesini tak ada tempat tinggal, tak ada keluarga kan gak mungkin”.

b. Interaksi

59

Tabel 6.

Interaksi dengan masyarakat Pontianak

Informan 1 (AP) Informan 2 (PSin) Informan 3 (PSih)

“Tahun 78 kan

Amangtua sudah di

transportasi, di usaha

angkutan. Nah itu tadi, dunia pekerjaan karena informan mempunyai bawahan dari berbagai etnis.

“Kalau saya kebetulan tugas saya di

“Kita pada umumnya di warung kopi, restoran dan sebagainya. Ya itu lah. Pada umumnya seperti itu, kalau kita dirumah kan sudah terlalu formal ya. Jarang kita ketemu dirumah”.

Informan lebih sering berinteraksi dengan etnis lain di situasi non formal seperti warung kopi dan restoran. Sedangkan informan PSin dan PSih berinteraksi disituasi formal yaitu pemerintahan.

Budaya kekerabatan masyarakat Batak terus dibawa hingga ke tempat perantauan termasuk di Pontianak. Senangnya masyarakat Batak bercengkrama dengan orang lain diakomodir dengan persamaan-persamaan situasi kampung halaman dengan kondisi di kota Pontianak. Budaya bercengkrama di Pontianak termanifestasi dengan adanya banyak warung kopi yang tersebar di setiap penjuru kota Pontianak. Kondisi ini serupa dengan daerah asal masyarakat Batak yaitu daerah Sumatra Utara. Posisi warung kopi merupakan unsur penting dalam konteks interaksi masyarakat Batak. Banyak ditemukan masyarakat Batak yang

“nongkrong” di warung kopi. Semua kalangan, mulai dari masyarakat

61

layaknya cafe-cafe besar. Walaupun demikian, semua tempat tersebut tetaplah dianggap sebagai warung kopi.