SKRIPSI

Oleh :

CICILIA MEIRISSA VITRI NPM. 0943010230

YAYASAN KESEJ AHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” J AWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Disusun Oleh : Cicilia Meir issa Vitr i

NPM. 0943010230

Tela h disetujui untuk mengikuti Ujian Skr ipsi Menyetujui.

Pembimbing

J uwito, S.Sos, M.Si NPT. 3670 0950 0361

Mengeta hui, DEKAN

Disusun Oleh : Cicilia Meir issa Vitr i

NPM. 0943010230

Tela h diper tahankan dihadapan dan diter ima oleh Tim Penguji J ur usan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univer sita s

Pemba ngunan Nasional “Veter an” J awa Timur Pada Tanggal 18 J uli 2014

Pembimbing

J uwito, S.Sos, M.Si NPT. 3 6704 95 00361

Tim Penguji:

1. Ketua

J uwito, S.Sos, M.Si NPT. 385011002981

2. Sekr etar is

Dr a. Sumar djijati, M.Si NIP. 19620323 199309 2001

3. Anggota

Dr s. Kusnar to, M.Si NIP. 19580801 198402 1001

Mengeta hui. DEKAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “KONSTRUKSI SOSIAL GENDER PADA TOKOH WANITA DALAM FILM” ( Studi Analisis Semiotik Film Tentang Konstruksi Sosial Gender Pada Tokoh “DR. Kartini” Dalam Film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” Karya Robby Ertanto ) dapat terselesaikan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UPN “Veteran” Jawa Timur.

Atas semua perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. Teguh Soedarto, MP Selaku Rektor UPN “VETERAN” Jatim. 2. Ibu Dra. Hj. Suparwati, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak Juwito,S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan demi terselesaikannya proposal skripsi ini.

4. Bapak Saifuddin Zuhri, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi maupun Staf Karyawan FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur.

Niken Perwitasari, Nalendra Ayu, Enggar Kusuma, Endah Resmiati, Andy Firmansyah alias obama dan semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Dan Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis, yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi semua pembaca, khususnya teman-teman di Jurusan Ilmu Komunikasi.

Surabaya, Juli 2014

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Masalah ... 1

1.2Perumusan Masalah ... 8

1.3Tujuan Penelitian ... 9

1.4Manfaat Penelitian ... 9

BAB II KAJ IAN PUSTAKA 2.1Penelitian Terdahulu ... 10

2.2Landasan Teori ... 13

2.2.1Definisi Film ... 13

2.2.2Film Sebagai Komunikasi Massa ... 15

2.3Konsep Gender ... 21

2.3.1Ketidakadilan Gender ... 25

2.3.2Kontruksi Sosial Gender ... 28

2.4Analisis Semiotika ... 30

2.4.1 Model Semiotik Charles S. Pierce ... 36

2.4.2 Film Dalam Pendekatan Semiotik ... 41

2.5Kerangka Berpikir ... 43

BAB III METODE PENELITIAN 3.1Metode Penelitian ... 46

3.2Subyek Penelitian ... 47

3.3Kerangka Konseptual ... 47

3.3.1 Corpus Penelitian... 47

3.4.2Film ... 54

3.5Unit Analisis... 56

3.6Teknik Pengumpulan Data ... 57

3.7Teknik Analisis Data ... 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1Gambaran Umum Objek dan Penyajian Data ... 61

4.1.1 Gambaran Umum Objek ... 61

4.1.2 Penyajian Data ... 63

4.2Analisis Data ... 71

4.2.1Pada Level Realitas ... 71

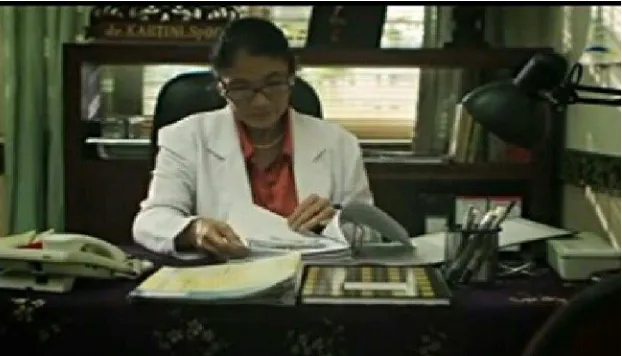

4.2.1.1 Kostum dan Make Up ... 71

4.2.1.2 Setting ... 73

4.2.2 Level Representasi dan Analisis Kode Pembacaan Menurut Pierce ... 74

4.2.3 Pada Level Ideologi ... 98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1Kesimpulan ... 101

5.2Saran ... 103

DAFTAR GAMBAR

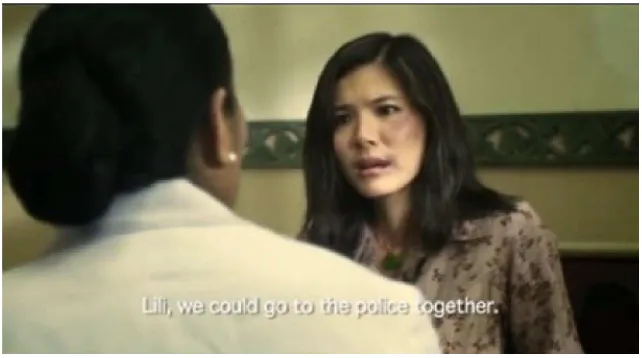

Gambar 1 Gambar 4.1 : Luka lebam di wajah lili ... 75 Gambar 2 Gambar 4.2 : Yanti dan Bambang sedang berkonsultasi dengan

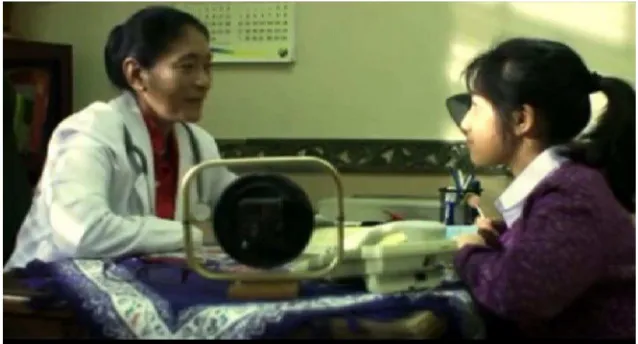

Dr. Kartini... 77 Gambar 3 Gambar 4.3 : Rara sedang berkonsultasi kepada Dr. Kartini ... 80 Gambar 4 Gambar 4.4 : Dr. kartini sedang membolak-balikkan jam

tangan yang dipakainya ... 82 Gambar 5 Gambar 4.5 : Dr. Kartini memperhatikan foto salah satu

pasiennya ... 85 Gambar 6 Gambar 4.6 : Dr. Rohana dengan Dr. Kartini sedang

bercakap-cakap ... 88 Gambar 7 Gambar 4.7 : Dr. Kartini bersama Hartono mantan pacarnya ... 91 Gambar 8 Gambar 4.8 : Dr. Anton menyematkan cincin di jari manis

diproduksi pada tahun 2010 oleh Anak Negeri Film. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kontruksi sosial gender melalui Dr. Kartini. Penelitian ini menggunakan teori Semiotika Charless Sanders Pierce yang membedah tanda melalui segitiga makna (triangle meaning) yaitu representament, object dan

interpretant. Dan makna diperoleh secara detail setelah diklasifikasikan berdasarkan jenis objeknya yaitu

ikon, indeks dan simbol. Metode yang dipakai adalah dengan mengelompokkan tanda menurut teori semiotik John Fiske berdasarkan scene-scene yang berhubungan dengan konstruksi sosisal gender melalui tokoh Dr.Kartini, kemudian dibedah menggunakan Semiotika Charles Sanders Pierce.

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ini terdapat beberapa scene yang menggambarkan adanya ketidakadilan gender yang dialami beberapa pasien dari Dr.Kartini. Kaum perempuan menjadi korban diskriminasi akibat kontruksi gender yang membagi ciri dan sifat feminitas pada perempuan dan maskulinitas pada laki-laki. Kaum perempuan juga mengalami penindasan akibat stereotype gender yang selalu memandang perempuan sebagai objek. Sehingga Dokter Kartini sebagai seorang dokter yang mendengarkan berbagai keluhan pasiennya beranggapan bahwa laki-laki selalu menindas perempuan. Hal itu membuat dia semakin ragu untuk menjalin hubungan dengan laki-laki karena ideologinya yang beranggapan semua laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Dokter Kartini merupakan ilustrasi pahlawan perempuan yang berani mengakui dirinya sebagai seorang perempuan yang menentang kedtikadilan gender demi mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Kata Kunci : Kontruksi Sosial, Gender, Semiotika, Semiotik Charles Sanders Pierce

ABSTRACT

Cicilia Meirissa Vitri, 0943010230, Social Construction Of Gender Women Leaders In Film (Film Studies Semiotic Analysis On The Social Construction of Gender In People " DR. Kartini" In the movie " 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita" directed by Robby Ertanto)

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita movie is a film directed by Robby Ertanto and produced in 2010 by Anak Negeri Film. This study aims to investigate the social construction of gender through Dr. Kartini. This study uses the theory of Semiotics Charless Sanders Pierce, who dissected the meaning of the sign through the triangle (triangle meaning) is representament, object and interpretant. And the meaning is obtained in detail after the object is classified based on the type of icon, index and symbol. The method used is to classify signs according to John Fiske's semiotic theory is based on scene-scene related to the construction of gender sosisal through Dr.Kartini figures, then dissected using semiotics Charles Sanders Pierce.

In the movie of 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, there are some scenes that depict the existence of gender inequality experienced by some patients of Dr.Kartini. Women are victims of discrimination due to gender construction that divides the characteristics and nature of femininity in women and masculinity in men. Women also experience oppression due to gender stereotypes are always looking at women as objects. So the doctor Kartini as a doctor who listens to his patients complaints assumed that men always oppress women. It made him more hesitant to have a relationship with a man because of his ideology which considers all men were not responsible. Doctors Kartini is a bold illustration recognizes her as a woman who opposes injustice of gender to get the same rights and obligations as men.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula (Bungin, 2006 : 72). Informasi yang disebarkan secara massal dan dapat ditangkap oleh masyarakat secara massal memberikan kemudahan dalam mengkonsumsi media, sehingga media menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Tanpa media dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang sangat butuh akan informasi. Dewasa ini, media massa menjadi kebutuhan bagi manusia.

Adanya media massa, seseorang dapat mengetahui informasi dari belahan dunia meski jaraknya sangat jauh. Dalam bukunya Sosiologi Komunikasi, (Burhan Bungin, 2006 : 86) menjelaskan sebagai agent of

change, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang

mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya.

Keunggulan media massa yang dapat diakses secara massal berkembang dan bergerak dalam lingkup budaya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat (massa). Media massa mampu mengubah kebudayaan dengan budaya baru dan media massa juga mampu mencegah berkembangnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada dengan membentuk pola pikir masyarakatnya.

Film yang merupakan bagian dari media, seperti yang dikatakan oleh Mills menjadi pengalaman primer bagi manusia. Film, di dalamnya kaya akan nilai budaya. Konstruksi dan geraknya tak lepas dari budaya. Film mempunyai kekuatan dalam memperkenalkan budaya baru, mensosialisasikan, dan menghilangkan budaya lama. Hal ini dilatar belakangi oleh power yang dimiliki film. Dalam buku Teori Komunikasi Massa, yang ditulis oleh John Vivian (2008 : 159) disebutkan bahwa film bisa membuat orang tertahan, setidaknya saat mereka menontonnya, secara lebih intens ketimbang medium lainnya. Bukan hal yang aneh jika seorang pengulas film menyarankan agar calon penonton menyiapkan sapu tangan. Anda tentu tak pernah mendengar saran seperti itu dari pengulas musik dan buku.

mempunyai massa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada pertumbuhannya pada abad ke-18 dan permulaan abad ke 19”.

Pada tanggal 24 April 1894 “The New York Times” memberitakan dahsyatnya sambutan publik terhadap film layar lebar pertama yang ditayangkan. Filmnya sendiri sederhana, yakni tentang dua gadis pirang yang memperagakan tarian payung. Disebutkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut tontonan baru itu. Teriakan kagum terdengar tanpa henti. Semua hal mereka soraki, termasuk pencipta film Mr. Edison (Rivers dan Peterson, 2003 : 60).

Pada awal dipertunjukannya film mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Yang dipertunjukkan adalah tarian dua orang gadis. Munculnya film pertama, memang menjadikan sosok wanita sebagai objek tontonan. Dalam perkembangannya film tetap menjadikan wanita sebagai bagian utama untuk menarik penonton.

Bagian fisik si wanita sering menjadi daya tarik sebuah film. Belum lagi sisi kehidupannya yang berliku, juga mampu memberi inspirasi bagi pembuat film. Sederhananya, wanita adalah makhluk penuh sensasi yang mengundang inspirasi.

Daya tarik film tergantung bagaimana kreatifitas insan film berkarya. Meski dalam film itu hanya dibutuhkan pemeran laki-laki, namun kehadiran perempuan dibutuhkan walau hanya sebagai pemeran pendukung. Dalam perannya, sikap dan perilaku perempuan tersebut selalu dikonstruksikan dengan tujuan menjadi pemeran yang mempunyai daya tarik. Tujuannya, agar film mempunyai daya tarik bagi masyarakat.

Stereotype perempuan juga tidak lepas kaitannya dengan seks dan

gender, yaitu suatu konsep sosial yang berhubungan dengan pembedaan karakter psikologis dan fungsi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dikaitkan dengan anatomi jenis kelaminnya (sex) (Mufid , 2009 : 281).

Stereotype perempuan adalah akibat dari konstruksi budaya. Perempuan

Satu hal menarik di tengah perkembangan media informasi dan komunikasi serta industri perfilman yang kian pesat adalah ketika seorang Sutradara Robby Ertanto mencoba menyajikan kenyataan sosial tentang perempuan melalui film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita adalah sebuah karya film yang awalnya adalah sebuah film pendek yang diangkat ceritanya dari kisah nyata kemudian dibuat dalam bentuk panjang. Film ini sebenarnya telah santer terdengar gaungnya sejak tahun 2010. Bahkan pada gelaran Festival Film Indonesia di tahun yang sama, film ini memperoleh enam nominasi yakni Pemeran Utama Wanita Terbaik, Pemeran Pendukung Wanita Terbaik (juara), Aktor Pendatang Baru Terbaik, Film terbaik, Skenario Cerita Asli Terbaik dan Tata Musik Terbaik. Dan film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita berhasil menyabet gelar di 2 (dua) nominasi, yakni dalam nominasi Pemeran Pendukung Wanita Terbaik lewat aktornya Heppy Salma (dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita sebagai Yanti), dan Aktor Pendatang Baru Terbaik lewat Rangga Djonet (dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita sebagai Bambang). Selain itu film ini juga terpilih menjadi film pembuka di ajang Indonesia Film Festival di Australia.

yakni rahim. Dari masalah rahim itulah kisah ini berjalan secara apik dari peristiwa ke peristiwa.

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, tokoh Dokter Kartini yang diperankan Jajang C. Noer menjadi tokoh sentral. Sosoknya menjadi penghubung dalam menghadirkan satu kisah dengan kisah lainnya. Alur utama dari cerita di film ini adalah sebuah kesibukan rutin yang harus dijalani seorang dokter kandungan bernama Dokter Kartini. Setiap hari ia melakukan pemeriksaan kandungan dan masalah kewanitaan terhadap beragam sosok perempuan yang datang kepadanya. Tidak cuma itu, Dokter Kartini juga kerap terlibat obrolan yang bermuara pada latar belakang dari pengalaman yang dihadapi pasiennya.

Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita penggambaran karakter tokoh Kartini (Jajang C. Noer) sebagai tokoh sentral yang menghubungkan pada setiap tokoh yang terdapat dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, dia juga menjadi seseorang kaum perempuan yang memainkan peran sebagai perempuan yang berpandangan bahwa kaum perempuan memiliki drajat yang sama dengan kaum laki-laki di luar kodrat yang telah di buat oleh tuhan sebagai seorang perempuan. Selain itu dia juga memperjuangkan gerakan feminisme dengan caranya sendiri sebagai seorang dokter kandungan.

oleh kaum laki-laki. Dr. Kartini merasa mampu menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa adanya campur tangan kaum lelaki.

Sobur (2006 : 127) mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli berpendapat bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Marcel Danesi dalam bukunya Pengantar Memahami Semiotika Media (2010 : 23) bahkan mengatakan bahwa film telah menjadi obat yang sempurna untuk melawan kebosanan. Akibatnya medium film telah menjadi kekuatan besar dalam perkembangan budaya pop yaitu budaya yang karakteristik pendefinisiannya adalah pembauran dan percampuran seni serta pengalih perhatian secara beragam. Berdasarkan pertimbangan itulah penulis ingin mengangkat sebuah film dalam penelitian.

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotik. Van Zoest dalam Sobur (2004 : 128) mengemukakan bahwa film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan.

adanya konsep patriarki, konsep yang mengacu pada suatu kondisi bahwa segala sesuatu diterima secara fundamental dan universal sebagai dominasi kaum laki-laki. Gender merupakan konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan kesempatan tersebut terjadi baik di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, yang dikarenakan oleh pencitraan terhadap perempuan dan lakilaki. Perempuan sering kali dikenal sebagai makluk yang lemah lembut, cantik, emosional, pasif dan keibuan, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, agresif, dan perkasa. Sering kali pencitraan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender, diantaranya dapat dikaji melalui berbagai ekspresi manifestasi ketidakadilan, terutama terhadap perempuan yang ada di masyarakat, misalnya : Stereotip feminitas, Domestikisasi (Domestication) atau Pengiburumahtanggan (Housewifization) perempuan, Marginalisasi, dan Subordinasi perempuan, beban kerja perempuan yang lebih berat, serta kekerasan dan pelecehan seksual

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Konstruksi Sosial Gender Pada Tokoh Dr.Kartini dalam Film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” karya Robby Ertanto.

1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya tentang penelitian mengenai analisis film dengan metode semiotik film. Dan bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

2. Manfaat Praktis

BAB II

KAJ IAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian pertama ini, peneliti memilih film Denias

Senandung di Atas Awan dan Laskar Pelangi . Denias Senandung di Atas

Awan mewakili kisah kehidupan anak-anak di Indonesia bagian timur

yaitu Papua, sementara film Laskar Pelangi mewakili kisah kehidupan anak-anak di wilayah Indonesia bagian barat yaitu daerah Belitong. Selain itu, film Denias Senandung di Atas Awan dan Laskar Pelangi mengisahkan kehidupan anak-anak di daerah terpinggir yang selama ini jarang ditampilkan oleh media.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis semiotik yang mengacu pada model Pierce dan kerangka analisis film John Fiske. Dalam penelitian ini peneliti melihat keseluruhan scene dan mengidentifikasi bagian scene yang dianggap relevan untuk menjawab masalah penelitian dengan menggunakan metode semiotik yang mengacu pada model Pierce dan kerangka analisis film dari Fiske.

ada dan dipergunakan dalam film. Atau dengan mengambil beberapa cuplikan gambar di film yang dianggap peneliti mengandung representasi anak-anak film. Data sekunder didapat dari kepustakaan. Dari film Denias

Senandung di Atas Awan dan Laskar Pelangi akan dipilih adegan yang

sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan ditandai bagian-bagian penting dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya. Data yang terkumpul kemudian akan dimaknai dan diinterpretasikan oleh peneliti dengan memasukkan kedalam pembagian level analisis Fiske, yaitu, level realitas, level representasi dan level ideologi.

Ideologi yang terdapat dalam film ini adalah ideologi mengenai politik dan ekonomi yang menekankan pentingnya perjuangan kelas bawah dalam masyarakat. Film ini menceritakan adanya tembok-tembok birokrasi yang mengkotak-kotak kan kesempatan dan harapan, terutama kesempatan anak-anak buruh atau anak nelayan untuk bisa bersekolah. Dengan segala keterbatasan, kemiskinan dan diskriminasi yang dialami, anak-anak Laskar Pelangi mampu berprestasi. Lebih dari itu, nilai-nilai tentang agama, akhlak serta budipekerti juga direpresentasikan lewat anak-anak Laskar Pelangi. Dimana, kecerdasan tidak hanya dilihat dari nilai-nilai dan angka-angka saja, melainkan budi pekerti, akhlak serta agamanya.

Anak-anak dalam film Denias Senandung di Atas Awan dan

Laskar Pelangi digambarkan sama-sama mengalami diskriminasi dan

digambarkan mengalami diskriminasi terkait dengan etnisitas, sementara anak-anak dalam film Laskar Pelangi mengalami diskriminasi karena perbedaan kelas. Namun digambarkan bahwa prestasi pendidikan anak-anak yang sekolah di daerah terpencil juga tidak bisa diabaikan. Lewat anak-anak ini juga digambarkan diskriminasi-diskriminasi yang dialami terkait dengan perbedaan suku ataupun golongan yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian kedua ini, peneliti mencoba untuk meneliti aspek semiotik yang terkandung dalam film The Dark Knight melalui penonjolan tokoh antagonis dari karakter joker. The Dark Knight adalah film genre dengan tindakan dan karakter antagonis adalah joker. Joker dianggap sebagai simbol yang mewakili kejahatan, dan simbol ditunjukkan melalui karakter Joker. Karakter jahat, kejam atau berdarah dingin yang disertai dengan penampilan khas seorang penjahat melekat pada diri seorang joker.

Pada film The Dark Knight, joker ditonjolkan sebagai tokoh dengan karakter antagonis. Karakter antagonis tersebut dibuktikan dengan perilaku joker yang jahat. Joker dalam film ini merupakan penjahat yang digambarkan sebagai seorang psikopat. Analisis semiotik Roland Barthes dan dilanjutkan dengan analisis tiga level dari John Fiske, dapat disimpulkan bahwa joker ditonjolkan sebagai tokoh antagonis yang berbeda dengan kebiasaan Western Film, dimana dalam Shot Size biasanya ditampilkan Long Shot, namun dalam film The Dark Knight,Joker sering ditampilkan Close Up. Tidak hanya itu, Joker adalah penjahat yang berbeda pada umumnya, ia melakukan kejahatan bukan untuk mencari uang tetapi hanya untuk eksistensi sebagai penjahat sejati dengan melawan hokum dan menciptakan kekacauan dikota Gotham.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Film

Film juga dianggap sebagai media massa karena ia merupakan alat yang digunakan untuk mengomunikasikan suatu muatan yang mempunyai kepentingan awam. Disamping itu, jumlah audiensnya bersifat massa, beragam dan luas.

dikemas untuk dijadikan sebagai komoditi dagang bagi para pelaku bisnis. Hal ini tentu sangat beralasan, karena film dikemas untuk dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar. Karakter film sebagai media massa mampu membentuk semacam visual public consensus. Hal ini disebabkan karena isi film tersebut berhubungan langsung dengan nilai-nilaiyang hidup dimasyarakat dan selera publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa film merupakan sebuah potret atau gambaran dari masyarakat terhadap pembuatan film itu sendiri. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan memproyeksinya ke dalam layar lebar, Irawanto dalam (Alex Sobur, 2002 : 127).

Film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia mempunyai massa pertumbuhannya pada akhir abad ke 19 dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar yang dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya, film lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Film mencapai masa puncaknya di antara perang dunia I dan perang dunia II, namun merosot tajam setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya medium televisi (Oey Hong Lee dalam Sobur, 2003 : 26).

merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film adalah gambar bergerak yang terbuat dari celluloid

transparent dalam jumlah banyak, dan apabila digerakkan melalui cahaya

yang kuat akan tampak seperti gambar yang hidup (Siregar, 1985 : 9), McQuail menyatakan fungsi hiburan film sebagai berikut :

“Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulunya serta menyajikan cerita, peristiwa, music, drama, lawak, serta tehnis lain kepada masyarakat umum. Kehadiran film merupakan respon penemuan waktu luang diluar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu luang secara hemat dan sehat bagi semua anggota keluarga. (McQuail, 1994 : 13).

Film sebagai media massa memiliki kelebihan antara lain dalam hal jangkauan, relism, pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Film juga memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya, yaitu dapat menjangkau sekian banyak orang dalam waktu singkat, dan mampu memanipulasi kenyataan tanpa kehilangan kredibilitas (McQuail, 1994 : 14).

2.2.2 Film Sebagai Komunikasi Massa

dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Mengapa hanya dibatasi di media tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah karena media itulah yang paling sering menimbulkan masalah dalam semua bidang kehidupan dan semakin lama semakin canggih akibat perkembangan teknologi, sehingga senantiasa melakukan pengkajian yang seksama (Effendy, 2003 : 79).

Dalam komunikasi massa film dengan televisi mempunyai sifat yang sama yaitu audio visual, bedanya mekanik atau non elektronik dalam proses komunikasinya dan rekreatif-edukatif persuasif atau non informatif dalam fungsinya. Dampak film bagi khalayak sangat kuat dalam menimbulkan efek afektif, karena medianya berkemampuan untuk menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relatif besar, gambarnya jelas, dan suaranya yang keras dalam ruangan yang gelap membuat suasana penonton mencekam.

“Film sebagai media massa memiliki kelebihan antara lain dalam hal jangkauan, realism, pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Film juga memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya, yaitu dapat menjangkau sekian banyak orang dalam waktu singkat, dan mampu memanipulasi kenyataan tanpa kehilangan kredibilitas”. (McQuail, 1994 : 14)

a. Surveillance, menunjuk pada fungsi pengumpulan dan penyebaran

informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik diluar maupun didalam masyarakat. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang disebut Handling News.

b. Correlation, meliputi fungsi interpretasi pesan yang menyangkut

lingkungan dan tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian, fungsi di identifikasikan sebagai fungsi editorial dan propaganda.

c. Transmissions, menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi,

nilai-nilai dan norma sosial budaya dari satu generasi kegenerasi yang lain, atau dari anggota-anggota masyarakat kepada pendatang baru. Fungsi ini di identifikasikan sebagai fungsi pendidikan.

d. Entertainment, menunjuk pada kegiatan-kegiatan komunikatif yang

dimaksudkan untuk member hiburan tanpa mengahrapkan efek-efek tertentu.

Penuturan film adalah sebuah rangkaian kesinambungan cerita (Image) yang berubah, yang menggambarkan kejadian-kejadian dari berbagai sudut pandang. Rangkaian yang merupakan penyadapan sebebas-bebasnya dari media dan seni yang sudah ada, seni lukis, fotografi, musik, novel, drama panggung bahkan arsitektur.

Berdasarkan situs Wikipedia Indonesia, menurut Sergei Eisentein, tanggal kelahiran film secara resmi adalah 20 Desember 1895, yakni sewaktu Lumiere bersaudara mendemonstrasikan untuk pertama kali penemuan mereka di muka khalayak ramai di Grand Café, Paris. Saat itu pula lahirlah sebuah tontonan yang menakjubkan.

Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprekdisikan membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Bukan saja oleh negara-negara yang memiliki industri film besar, tapi juga oleh negaranegara yang baru akan memulai industri filmnya.

dan lahirnya aliran film dokumentasi sosial. Kedua kecenderungan tersebut merupakan suatu penyimpangan dalam pengertian bahwa keduanya hanya menjangkau minoritas penduduk dan berorientasi ke realisme. Terlepas dalam hal itu, keduanya mempunyai kaitan dengan tema “film sebagai alat propaganda”.

Sebagai komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis yang memahami hakikat, fungsi dan efeknya. Sedang dalam praktik sosial, film dilihat tidak sekedar ekspresi seni pembuatnya, tetapi interaksi antar elemen-elemen pendukung, proses produksi, distribusi maupun eksebisinya, bahkan lebih jauh dari itu, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan idelogi serta kebudayaan dimana film diproduksi dan dikonsumsi.

Turner dalam Maarif (2005 : 11) mengatakan bahwa film tidak mencerminkan atau merekam realitas sebagai medium representasi yang lain, ia mengkonstruksi dan menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui kodekode, konvensi-konvensi dan ideologi kebudayaannya.

1. The Surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai

fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas.

2. The correction of the parts of society to the environment. Artinya

media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan media adalah melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu unuk disiarkan.

3. The transmission of the social heritage from one generation to the next. Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan

sosial budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan oleh media massa.

Disamping itu film sebagai media komunikasi massa mengenal pula beberapa fungsi komunikasi sebagai berikut:

a. Hiburan, film hiburan adalah film dengan sasaran utamanya adalah

untuk memberikan hiburan kepada khalayaknya dengan isi cerita film, geraknya, keindahannya, suara dan sebagainya agar penonton mendapat kepuasan secara psikologis. Film-film seperti inilah yang biasanya diputar di bisokop dan ditayangkan di televisi.

b. Penerangan, film penerangan adalah film yang memberikan

c. Propaganda, film propaganda adalah film dengan sasaran utama untuk

mempengaruhi penonton, agar penonton menerima atau menolak ide atau barang, membuat senang atau tidak senang terhadap sesuatu, sesuatu dengan keinginan si pembuat film. Film propaganda biasa digunakan dalam kampanye politik atau promosi barang dagangan.

2.3 Konsep Gender

Gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik, biologis dan ilmu sosial, orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley (1972) yang mengartikan gender sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.

Gender bukanlah sifat bawaan bersama dengan kelahiran manusia, atau yang biasa disebut jenis kelamin, tetapi gender dibentuk sesudah kelahiran, yang kemudian dikembangkan dan diinternalisasikan oleh masyarakat, oleh karena itu pandangan masyarakat sangatlah menentukan keberadaan terutama mengenai hubungan antara laki-laki dengan kelelakiannya dan perempuan dengan keperempuanannya.

Gender adalah interpretasi mental dan cultural terhadap

yang sesungguhnya dilakukan dan dapat dilihat. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi para pria dan wanita. Sering kali kegiatan didefinisikan sebagai milik laki-laki atau perempuan yang diorganisasikan dalam hubungan saling ketergantungan (Ihromi, 1995 : 171)

Gender merupakan konsep sosial, istilah feminine dan maskulin

yang berkaitan dengan istilah Gender sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang secara kompleks telah dipelajari (Ihrom, 1995 : 70)

Konsep Gender, merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa.

Gender terdiri dari beberapa elemen :

a. Peranan Gender, yaitu peranan sosial yang ditentukan oleh perbedaan kelamin.

b. Pembagian Kerja Gender, yaitu pola pembagian kerja dimana pria dan wanita melakukan jenis kerja tertentu sering menimbulkan ketimpangan yang merugikan.

d. Ketimpangan struktural gender, yaitu system diskriminasi gender dipengaruhi oleh adanya legitimasi oleh adat, peraturan administrasi ataupun perundang-undangan (Fakih, 1995 : 2-30)

Pemahaman maupun pembedaan antara konsep seks dan konsep gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial baik yang menimpa kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan (gender

inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Seringkali gender disama artikan dengan seks. Maka dari itu, untuk memahami konsep gender perlu mengetahui perbedaan antara Seks dan Gender. Pengertian seks yaitu perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. Seks merupakan ciptaan tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan diaman saja. Sedangkan pengertian Gender yaitu perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Gender merupakan “buatan” manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat. (hhtp://www.scribd.com/doc/2591144/-Konsep-Gender)

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, etnik, adat istiadat, golongan, faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Subandy, 2007 : 6-7)

Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui :

1. Buta Gender (gender blind), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.

2. Sadar Gender (gender awareness), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

3. Peka atau Sensitif Gender (gender sensitive), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

4. Mawas Gender (gender perspective), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan prespektif gender.

5. Peduli atau Responsif Gender (gender concern/responcive), yaitu kebijakan, program kegiatan, konidisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. (http://does.google.com/viewer?a=v&q=cache:49TdSBU9DJcJ:lip4.bk

2.3.1 Ketidakadilan Gender

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilekatkan pada mereka. Misalnya penadaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotype terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan agama, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut. (Fakih, 2003 : 17)

Ketidakadilan gender mengacu pada konstruksi sosial yang dibangun di atas budaya patriarki yang tertanam kuat dalam masyarakat secara luas (Mufidah, 2003 : 51). Sebaliknya, sebagian kecil masyarakat matriarki saja yang membangun tradisi kesetaraan gender. Perbedaan gender selanjutnya melahirkan peran gender yang sesungguhnya tidak menjadi masalah jika seandainya tidak terjadi ketimpangan yang berakhir pada ketidakadilan gender.

gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Berikut bentuk-bentuk ketidakadilan gender :

1. Marginalisasi (peminggiran) : perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, di sector produksi atau public, sering dibedakan pendapatannya atau upah perempuan lebih kecil, izin usaha perempuan harus diketahui ayah (jika masih lajang) dan suami (jika sudah menikah), pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan, kemajuan teknologi industry meminggirkan peran serta perempuan.

2. Subordinasi (penomorduaan) : pekerja perempuan sedikit di posisi pengambil keputusan dan penentu kebijakan, status perempuan dianggap rendah (perempuan tidak menikah atau tidak punya anak dinilai secara sosial lebih rendah daripada laki-laki sehingga muncul alas an untuk poligami), perempuan sebagai “konco wiking” (orang belakang), hak kawin perempuan dinomorduakan, bagian waris perempuan lebih sedikit.

3. Pelabelan atau citra baku atau streotipe (pelabelan negative) :

Perempuan : sumur-dapur-kasur, macak-masak-manak, janda mudah dirayu.

4. Beban ganda (double burden) : pekerjaan dalam rumah tangga 90% dikerjakan perempuan, perempuan bekerja di luar maupun di dalam rumah, laki-laki bekerja masih harus siskamling, perempuan sebagai perawat, pendidik anak sekaligus pendamping suami, pencari nafkah tambahan, perempuan pencari nafkah utama sekaligus.

5. Tindakan kekerasan atau violence (fisik dan non fisik) : pembedaan karakter feminine dan maskulin memunculkan kekerasan dan kesemena-menaan bisa dalam rumah tangga (KDRT) atau ditempat umum, eksploitasi terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, perkosaan, perempuan menjadi obyek iklan, pria diharuskan atau diharapkan sebagai pencari nafkah, pria bertubuh pendek dianggap kurang laki-laki, gagal dibidang karir dan dilecehkan. (hhtp://www.scribd.com/doc/2591144/-Konsep-Gender) .

Ada beberapa macam dan bentuk kekerasan gender, diantaranya:

pertama, bentuk pemerkosaan perempuan termasuk pemerkosaan dalam

perkawinan, pemerkosaan ini terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik terjadi dalam rumah

kaum perempuan. Kelima, kekerasan terhadap perempuan, jenis kekerasan ini termasuk dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterelisasi dalam keluarga berencana. Ketujuh, jenis kekerasan ini terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and harassment. (Fakih, 2001 : 18-20)

2.3.2 Konstruksi Sosial Gender

Proses konstruksi yang berlangsung secara mapan dan lama inilah yang mengakibatkan masyarakat kita sulit untuk membedakan apakah sifat-sifat gender tersebut dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan dari tuhan. Namun, Mansour fakih menegaskan bahwa setiap sifat melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat itu bisa dipertukarkan, maka sikap tersebut adalah hasil kontruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat. (Fakih, 1999 : 10)

Menurut Wijaya, keberadaan konstruksi sosial gender yang berlangsung dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adat kebiasaan 2. Kultur

4. Lingkungan dan pranata gender,diferensiasi (perbedaan gender) 5. Stuktur yang berlaku

6. Kekuasaan

Dari beberapa hal diatas, kemudian terjadi pembentukan stereotype yaitu pelabelan atau penandaan yang dilekatkan pada jenis kelamin, antara lain stereotype laki-laki adalah maskulinitas dan perempuan adalah feminitas. Secara objektif terdapat butir-butir stereotype maskulin yang bernilai positif, yaitu mandiri, agresif, tidak emosional, sangat objektif, tidak mudah dipengaruhi, aktif, lugas, logis, tahu bagaimana bertindak, tegar, pandai membuat keputusan, percaya diri, ambisius, dan sebagainya. Dan terdapat pula butir-butir stereotype feminine yang bernilai positif seperti tidak suka bicara kasar,halus, lembut, peka terhadap perasaan oranglain, bicara pelan, mudah mengekspresikan diri, dan sebagainya. (Wijaya, 1991 : 156-157)

2.4 Analisis Semiotika

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dan makna (Sobur, 2004 : 15). Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau ide dengan suatu tanda (Littlejohn, 1996 :64 dalam Sobur, 2004 : 16). Menurut Barthes, semilogi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan menkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal yang sama objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkontruksi sistem terstrukur dari tanda (Bartes, 1988 : 179; Kurniawan, 2001 : 53, dalam Alex Sobur, 2004 : 15)

John Fiske adalah salah satu tokoh semiotika komunikasi dalam bukunya Cultural dan Communication Studies, disebutkan bahwa terdapat dua perspektif dalam mempelajari ilmu komunikasi. Perspektif pertama melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Sedangkan perspektif kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Bagi prespektif yang kedua, studi komunikais adalah studi tentang teks dan kebudayaan. Metode studinya yang utama adalah semiotika (Ilmu tentang tanda dan makna) (Fiske, 2006 : 9).

1. Level Realitas (reality)

Pada level ini, realitas dapat berupa penampilan, pakaian dan make up yang digunakan pemain, lingkungan, perilaku, ucapan, gesture, ekspresi, suara dan sebagainya yang dipahami sebagai kode budaya yang ditangkap secara elektronik melalui kode-kode teknis (Fiske, 1990 : 40).

Kode-kode sosial yang merupakan realitas yang akan diteliti dalam penelitian ini, dapat berupa :

a. Penampilan, kostum, dan make up yang digunakan oleh pemain utama. Bagaimana pakaian dan tata rias yang digunakan, serta apakah kostum dan make up yang ditampilkan tersebut memberikan signifikasi tertentu menurut kode sosial dan cultural. b. Behavior atau perilaku adalah segala respon atau aktivitas yang

dilakukan oleh suatu organisme.

c. Conflict adalah suatu keadaan yang terjadi ketika dua atau lebih

dorongan perilaku atau motivasi yang saling bertentangan bertarung untuk mengekspresikan dirinya.

d. Expression atau ekspresi merupakan pesan yang menggunakan air

e. Gesture atau gerakan adalah komunikasi non verbal yang

dilakukan oleh seseorang dalam menyampaikan pesan yang mencerminkan emosinya dari pemikiran orang tersebut. Gesture atau gerakan berhubungan dengan ekspresi seseorang dan bisa juga dilakukan saat seseorang melakukan komunikasi verbal. Contohnya pada saat seseorang marah maka secara tidak langsung ekspresi muka mereka berubah menjadi lebih tegang, keningnya berkerut dan juga melakukan gesture seperti bercekak pinggang, atau menggenggam tangan, seakan ingin meninju lawannya. Menurut John Fiske gerak sebentar, gerak naik turun yang empatis sering menunjukkan upaya mendominasi. Meski lebih cair dan continue, gesture menunjukkan hasrat untuk menjelaskan atau meraih simpati (Fiske, 1990 : 97).

2. Level Representasi (representation)

Level representasi meliputi kerja kamera, pencahayaan, editing, music dan suara, yang ditransmisikan sebagai kode-kode representasi yang bersifat konvensional. Bentuk-bentuk representasi dapat berupa cerita, konflik, karakter, action, dialog, setting, casting dan sebagainya. Level representasi meliputi :

a. Teknik Kamera : Jarak dan sudut pengambilan

1. Long Shot (LS), yaitu Shot gambar yang jika objeknya adalah

manusia maka dapat diukur antara lutut kaki hingga sedikit ruang diatas kepala. Dari jenis shot ini dapat dikembangkan lagi yaitu

Extreme Long Shot (ELS), mulai dari sedikit ruang dibawah kaki

hingga ruang tertentu di atas kepala. Pengambilan gambar long

shot ini menggambarkan dan memberikan informasi kepada

penonton mengenai penampilan tokoh (termasuk pada body

language, ekspresi tubuh, gerak cara berjalan dan sebagainya dari

ujung rambut sampai kaki) yang kemudian mengarah pada karakter serta situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada adegan tersebut.

2. Medium Shot (MS), yaitu shot gambar yang jika objeknya adalah

manusia, maka dapat diukur sebatas dada hingga sedikit ruang di atas kepala. Dari medium shot dapat dikembangkan lagi, yaitu

Wide Medium Shot (WMS), gambar medium shot tetapi agak

melebar kesamping kanan kiri. Pengambilan gambar medium

shot menggambarkan dan memberikan informasi kepada

penonton tentang ekspresi dan karakter, secara lebih dekat lagi dibandingkan dengan long shot.

3. Close-Up (CU), yaitu shot gambar yang jika objeknya adalah

memberikan informasi kepada penonton tentang penguatan ekspresi dan dialog penting untuk lebih diperhatikan penonton. 4. Ekstrem Close-Up, menggambarkan secara detail ekspresi

pemain dari suatu peristiwa (lebih detail pada ekspresi tubuh, contohnya mata,bibir,tangan dan sebagainya).

5. Estabilishing Shot, biasanya digunakan untuk membuka suatu

adegan. b. Pencahayaan

Cahaya menjadi salah satu unsur media visual, karena cahayalah informasi bisa dilihat. Cahaya ini pada mulanya hanya merupakan unsur teknis yang membuat benda bisa dilihat. Maka penyajian film juga, pada mulanya disebut sebagai “painting witlight”, melukis dengan cahaya. Namun dalam perkembangannya bertutur dengan gambar, ternyata fungsinya berkembang semakin banyak. Yakni mampu menjadi informasi waktu, menunjang mood atau

atmosfer sel dan bisa menunjang dramatic adegan (Biran, 2006 :

43)

c. Penata Suara

penjelasan suatu cerita yang berasal dari sudut pandang orang pertama.

d. Teknik Editing

1. Cut : Perubahan secara tiba-tiba dari suatu pengambilan, sudut pandang atau lokasi lainnya. Ada bermacam-macam cut yang mempunyai efek untuk merubah scene, mempersingkat waktu, memperbanyak point view, atau membentuk kesan terhadap image atau ide.

2. Jump cut : Untuk membuat suatu adegan yang dramatis.

3. Motivated cut : bertujuan untuk membuat penonton segera ingin melihat adegan selanjutnya yang tidak ditampilkan sebelumnya.

e. Penataan Musik

Namun dalam penelitian ini peneliti tidak akan membahas lebih lanjut pada teknik editing adalah penataan music yang ada dalam level representasi, karena keduanya dianggap tidak memiliki kaitan langsung terhadap pembahasan konstruksi gender pada tokoh Dr.Kartini dalam film “ 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita “.

3. Level Ideologi (ideology)

2.4.1 Model Semiotik Char les S.Pierce

Sebuah tanda atau representamen (representamen), menurut Pierce dalam Budiman (2004:25), adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai interpretan (interpretant) dari tanda yang pertama, pada gilirannya mengacu kepada objek (object). Dengan demikian, sebuah tanda atau representamen memiliki relaisi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Apa yang disebut sebagai proses semiosis merupakan suatu proses yang memadukan entitas yang disebut sebagai objek. Proses semiosis ini sering pula disebut sebagai signifikansi

(signification).

Teori Pierce menjadi grand theory dalam semiotik dan gagasan bersifat menyeluruh, deskriptif dari semua system penandaan. Semiotic ingin membongkar bahasa secara keseluruhan. Charles Sanders Pierce, seorang filsuf Amerika yang hidup di peralihan abad yang lalu (1839-1914). Sebagai seorang filsuf dan ahli logika, Pierce berkehendak untuk menyelidiki apa dan bagaimana proses bernalar manusia. Gagasan bersifat menyeluruh, deskriptif struktural dari semua sistem penandaan. Pierce ingin mengidentifikasikan partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali semua komponen dalam struktural tunggal (Sobur, 2004 : 97-98).

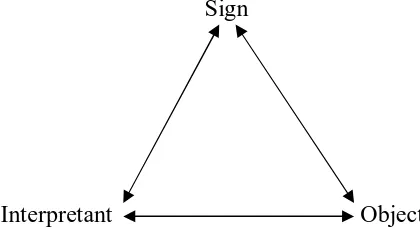

(tanda), object (objek) dan Interpretant (interpretant). Menurut Pierce, salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretant adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Yang dikupas teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu berkomunikasi. Hubungan segitiga makna Pierce lazimnya ditampilkan sebagai tampak dalam gambar berikut ini (Fiske, 1990 : 42 dalam Alex Sobur, 2001 : 115)

Sign

Interpretant Object

Gambar 2.1 : Model Elemen Makna dalam Semiotika Pierce

Panah dua arah menekankan bahwa masing-masing istilah dapat dipahami hanya dengan relasinya dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu pada sesuatu diluar dirinya sendiri – objek, dan ini dipahami oleh seseorang : dan ini memiliki efek di benak penggunanya – interpretant. (Fiske, 2006:63)

sesuatu yang lain), objek (sesuatu yang direpretansikan) dan interpretan (orang yang memberi interpretasi terhadap tanda) (Piliang 2003:267). Di antara tipologi Pierce yang terkenal adalah pengelompokkan tanda menjadi tiga macam oleh Pierce dalam Sobur (2004:41), yang diistilahkan sebagai tanda sinematik, yaitu:

1. Ikon, yaitu tanda yang mengandung kemiripan “rupa” (resemblence) sebagaimana dapat dikenali oleh para pemakainya.

Menurut Pierce dalam Sobur (2006:158) ikon adalah suatu benda fisik (dua atau tiga dimensi) yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. Reperentasi itu ditandai dengan kemiripan, misalnya suatu peta atau lukisan, memiliki hubungan ikonik dengan objek sejauh diantara keduanya terdapat keserupaan. Kata-kata onomatope di dalam bahasa Indonesia, misalnya kukuruyuk, demikian pula. Zoest dalam Sobur (2006:158) menguraikan ikon ke dalam tiga macam perwujudan :

a. Ikon spasial atau topologis, yang ditandai dengan adanya kemiripan antara ruang/ profil dan bentuk teks dengan apa yang diacunya; b. Ikon relasional atau diagramatik di mana terjadi kemiripan antara

Beda kepala, beda juga pemikirannya. Pandangan Pierce tentang ikon (icon), pengertiannya relatif sama dengan istilah simbol (symbol) dalam wawasan Saussure. Hal ini ditegaskan oleh Umberto Eco dalam Sobur (2006:158), “Saussure called symbol what Pierce called icons”. Dalam wawasan Saussuran, simbol merupakan diagram yang mampu menampilkan gambaran suatu objek meskipun objek itu tidak dihadirkan. Peta, umpamanya, bisa memberikan gambaran hubungan objek-objek tertentu meskipun objek itu tidak dihadirkan.

2. Indeks, adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial diantara representatemen dan objeknya.

Indeks adalah tanda yang hadir secara asosiasif akibat terdapatnya hubungan ciri acuan yang sifatnya tetap. Di dalam indeks hubungan antara tanda dan objeknya bersifat konkret, actual, dan biasanya melalui suatu cara yang sekuensial atau kausal. Jejak telapak kaki di atas permukaan tanah, misalnya, merupakan indeks dari seseorang yang telah lewat di sana; ketukan pada pintu merupakan indeks dari kehadiran atau kedatangan seseorang. Monaco (1977:160)

3. Simbol, yaitu tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara

signifier dan signified. Hubungan ini berdasarkan konvensi (kesepakatan) masyarakat.

Simbol (symbol) biasa disebut Lambang. Dalam pengertian komunikasi, simbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. Sobur (2006:157) mengatakan simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan unuk menunjuk sesuatu yang lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi : katakata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama, misalnya tanda lampu lalu lintas. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani hubungan

antara manusia dan objek (baik nyata maupun abstrak) tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut.

Kemudian istilah simbol dalam pandangan Pierce dalam istilah sehari-hari lazim disebut kata (word), nama (name), dan label (label). Sebab itu tidak mengherankan apabila pengertian tanda, simbol, maupun kata sering tumpang tindih.

Pada dasarnya, simbol adalah sesuatu yang berdiri ada untuk sesuatu yang lainnya. Kebanyakan di antaranya tersembunyi atau tidak jelas. Sebuah simbol dapat berdiri sendiri untuk suatu institusi, cara berpikir, ide, harapan, dan banyak hal lain. Dan kebanyakan dari apa yang paling menarik tentang simbol-simbol adalah hubungannya dengan ketidaksadaran. Simbol-simbol, seperti kata Asa Berger dalam Sobur (2006:163) adalah kunci yang memungkinkan kita untuk membuka pintu yang menutupi perasaaan-perasaan ketidaksadaran dan kepercayaan kita melalui penelitian yang mendalam. Simbol-simbol merupakan pesan dari ketidaksadaran kita

2.4.2 Film Dalam Pendekatan Semiotik

membentuk sebuah makna. Menurut John Fiske dan Jihn Hartlye, konsentrasi semiotik adalah pada hubungan yang timbul antara sebuah tanda dan makna yang dikandungnya. Juga bagaimana tanda-tanda tersebut dikomunikasikan dalam kode-kode ( Chandler, 2002 : www.aber.ac.uk ).

Menurut John Fiske, dalam bukunya Cultural and Communication Studies, disebutkan bahwa terdapat dua perspektif dalam mempelajari ilmu komunikasi. Perspektif yang pertama melihat komunikasi sebagai transisi pesan. Sedangkan perspektif yang kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Bagi perspektif yang kedua , studi komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan. Metode studinya yang utama adalah semiotika (Fiske, 2006 : 9).

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktual atau semiotika. Seperti dikemukakan (Van Zoest, 1993 : 109, dalam sobur, 2004 : 128), film dibangu dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagi sistem Tanda-tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan.

realitas yang ditunjukkan. Gambar-gambar yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya.

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang penting dalam film adalah gambar dan suara : kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar) dan musik film. System semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu (Sobur, 2004 : 128).

2.5 Kerangka Berpikir

Dalam pengembangan kerangka berpikir peneliti menggunakan analisis berupa scene-scene yang menggambarkan adanya konstruksi sosial gender, Pertama Film akan di pilah penanda-penandanya ke dalam serangkaian fragmen ringkas dan beruntun. Pada tahap kedua film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” scene-scene yang sudah dipilih tersebut akan dianalisa secara mendalam dan dimaknai, yang menggambarkan adanya konstruksi sosial gender dalam tokoh wanita, menurut level realitas dan representasi menurut John Fiske.

Fenomena tentang konstruksi sosial gender dan ketidakadilan gender yang dialami wanita sangat menarik untuk divisualisasikan dalam bentuk karya seni berupa film, karena mengingat banyaknya angka kekerasan dan pelecehan pada wanita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis semiotik yang dikemukakan oleh Pierce, mengingat film tersebut meliputi simbol-simbol yang sangat kompleks, baik verbal maupun non verbal. Pierce membagi tanda menjadi tiga, yakni ikon (icon), indeks (index) dan simbol (symbol) yang didasarkan atas relasi diantara representamen dan objeknya kemudian dimaknai dan diinterpretasikan dengan membaginya dalam level analisis John Fiske. Sehingga akhirnya diperoleh hasil dari interpretasi data mengenai konstruksi sosial gender dan ketidakadilan gender dalam film ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi penelitian kualitatif, Bogdan & Taylor (dalam meleong, 1998 : 3) mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metodologi penelitian kualitatif lebih banyak dipakai meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Metodologi kualitatif ini merujuk pada metodologi analisis yang intregratif dan lebih kepada konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami atau signifikasi.

dikemukakan Charles Sanders Pierce untuk memaknai konstruksi gender dalam film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” melalui pemeran / tokoh Dr. Kartini ( Jajang C. Noer).

3.2 Subyek Penelitian

Peneliti memilih film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” sebagai subyek dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa film ini menampilkan konstruksi sosial gender yang menimbulkan adanya ketidakadilan gender.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Corpus Penelitian

tertentu yang terpisah berdiri sendiri dari teks yang bersangkutan (Arkoum dalam Akhmad, 2001 : 53). Kelebihannya adalah bahwa akan mendekati teks kita tidak didahului oleh para anggapan atau interpretasi tertentu sebelumnya. Corpus adalah kata lain dari sample bertujuan tetapi khusus digunakan untuk semiotik dan analisis wacana.

Corpus dalam penelitian ini adalah tokoh “DR.KARTINI” dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita dan konstruksi sosial gender yang berhubungan dengan tokoh wanita yang ada dalam film 7 Hati 7 Cinta 7

Wanita yang ditonton dalam versi DVD. Dipilihnya tokoh Dr.kartini

sebagai suatu bentuk konstruksi sosial gender yang dialami oleh kaum perempuan. Keseluruhan scene dalam film ini adalah 94 dan yang menjadi corpus penelitian ini adalah 10 adegan dan dialog yang merujuk pada konstruksi sosial gender dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang ditonton dalam versi DVD. Corpus dalam penelitian ini sebagai berikut.

Scene 2

Scene 3

Scene 5

Scene 6

Scene 8

Scene 9

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Konstruksi Sosial Gender

Proses konstruksi yang berlangsung secara mapan dan lama inilah yang mengakibatkan masyarakat kita sulit untuk membedakan apakah sifat-sifat gender tersebut dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan dari tuhan. Namun, Mansour fakih menegaskan bahwa setiap sifat melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat itu bisa dipertukarkan, maka sikap tersebut adalah hasil kontruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat. (Fakih, 1999 : 10)

Menurut Wijaya, keberadaan konstruksi sosial gender yang berlangsung dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adat kebiasaan 2. Kultur

3. Lingkungan dan pranata membesarkan dan mendidik anak 4. Lingkungan dan pranata gender,diferensiasi (perbedaan gender) 5. Stuktur yang berlaku

6. Kekuasaan

bernilai positif, yaitu mandiri, agresif, tidak emosional, sangat objektif, tidak mudah dipengaruhi, aktif, lugas, logis, tahu bagaimana bertindak, tegar, pandai membuat keputusan, percaya diri, ambisius, dan sebagainya. Dan terdapat pula butir-butir stereotype feminine yang bernilai positif seperti tidak suka bicara kasar,halus, lembut, peka terhadap perasaan oranglain, bicara pelan, mudah mengekspresikan diri, dan sebagainya. (Wijaya, 1991 : 156-157)

Stereotype gender adalah keyakinan yang membedakan sifat dan kemampuan antara peran perempuan dan laki-laki untuk peran-peran yang berbeda. Gender sebagai konsep merupakan hasil pemikiran atau hasil rekayasa manusia, sehingga sama sekali tidak bisa disebut sebagai kodrat tuhan karena sifat-sifat yang ada didalamnya bisa dipertukarkan. (Fakih, 1999 : 72)

Pemahaman maupun pembedaan antara konsep seks dan konsep gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial baik yang menimpa kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan (gender

inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan diaman saja. Sedangkan pengertian Gender yaitu perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Gender merupakan “buatan” manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat. (hhtp://www.scribd.com/doc/2591144/-Konsep-Gender)

Atau bisa juga dikatakan, gender adalah konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antarseks. Konsep ini merujuk pada hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Gender merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, etnik, adat istiadat, golongan, faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Subandy, 2007 : 6-7)

Perbedaan gender selanjutnya melahirkan peran gender yang sesungguhnya tidak menjadi masalah jika seandainya tidak terjadi ketimpangan yang berakhir pada ketidakadilan gender.

3.4.2 Film

Pengertian film menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang permasalahan, pasal I. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film adalah gambar bergerak yang terbuat dari celluloid

transparent dalam jumlah banyak, dan apabila digerakkan melalui cahaya

yang kuat akan tampak seperti gambar yang hidup (Siregar, 1985 : 9), McQuail menyatakan fungsi hiburan film sebagai berikut :

“Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulunya serta menyajikan cerita, peristiwa, music, drama, lawak, serta tehnis lain kepada masyarakat umum. Kehadiran film merupakan respon penemuan waktu luang diluar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu luang secara hemat dan sehat bagi semua anggota keluarga. (McQuail, 1994 : 13).

memanipulasi kenyataan tanpa kehilangan kredibilitas (McQuail, 1994 : 14).

Dalam komunikasi massa film dengan televisi mempunyai sifat yang sama yaitu audio visual, bedanya mekanik atau non elektronik dalam proses komunikasinya dan rekreatif-edukatif persuasif atau non informatif dalam fungsinya. Dampak film bagi khalayak sangat kuat dalam menimbulkan efek afektif, karena medianya berkemampuan untuk menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relatif besar, gambarnya jelas, dan suaranya yang keras dalam ruangan yang gelap membuat suasana penonton mencekam

“Film sebagai media massa memiliki kelebihan antara lain dalam hal jangkauan, realism, pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Film juga memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya, yaitu dapat menjangkau sekian banyak orang dalam waktu singkat, dan mampu memanipulasi kenyataan tanpa kehilangan kredibilitas”. (McQuail 1994 : 14)

3.5 Unit Analisis

tokoh Dr.Kartini yang menunjukkan adanya konstruksi gender dalam film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita”. Kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori semiotik film John Fiske. Kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori semiotik yang dikemukakan Pierce, mengidentifikasikan relasi segitiga antara objek, interpretant dan tanda yang berupa ikon (icon), indeks (index), dan simbol (symbol) untuk mengetahui adanya konstruksi sosial gender pada tokoh Dr.Kartini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Dimana kegiatan pengumpulan data ini adalah prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan instrument dalam setiap penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sehingga jika kegiatan pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik, maka data yang diperoleh pun tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam artian bahwa seorang peneliti harus memperoleh data-data yang releva