DIKTAT KULIAH TL-3204

PENGELOLAAN

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3)

DISIAPKAN OLEH :

PROF. ENRI DAMANHURI

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

BAGIAN I : PENDAHULUAN

1 Umum 4

2 Kasus kucing menari di Minamata 7

3 Kasus love canal (Amerika Serikat) 8

4 Kasus kabut dioxin si Seveso (Italia) 10

5 Kasus Kepone di Hopewell (Amerika Serikat) 11

6 Kasus laha Stringfellow di Kalifornia 12

BAGIAN II : PERATURAN DALAM PENGELOLAAN B3

1 Umum 13

2 Pengelolaan B3 dalam PP 74/2001 14

3 Karakterisasi B3 menurut PP74/2001 18

BAGIAN III : PERATURAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

1 Umum 21

2 Pengelolaan limbah B3 dalam PP18/99 jo PP85/99 22

3 Konsep cradle-to-grave Amerika Serikat 30

BAGIAN IV : PELABELAN, PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

1 Umum 35

2 Dokumen 35

3 Simbol dan label 36

4 Pengemasan dan pewadahan 40

5 Penyimpanan dan pengumpulan 44

6 Pengangkutan 48

BAGIAN V : SIFAT DAN KARAKTERISTIK BAHAN KIMIA BERBAHAYA

1 Umum 50

2 Kelas kebakaran 51

3 Informasi tingkat bahaya 52

4 Dokumen material safety data sheets (MSDS)

5 Bahan kimia korosif 56

6 Bahan kimia yang reaktif pada air 60

7 Bahan kimia toksik 64

8 Senyawa pengoksidasi 71

9 Beberapa senyawa organik berbahaya 75

BAGIAN VI : LIMBAH RADIOAKTIF

1 Umum 81

2 Sifta-sifat radioaktivitas 81

3 Pengelolaan limbah radioaktif 85

BAGIAN VII LIMBAH MEDIS DAN RUMAH TANGGA

1 Limbah medis 94

KATA PENGANTAR

Diktat ini disusun untuk membantu mahasiswa yang mengambil mata kuliah

TL-3204 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kurikulum-2008 pada Program

Sarjana Teknik Lingkungan FTSL ITB. Bahan kuliah ini merupakan penyesuaian dari

Diktat Kuliah TL-352 Pengelolaan Limbah B3, yang mulai diperkenalkan pada Program

Sarjana Teknik Lingkungan ITB Kurikulum 1993. Pada kurikulum-kurikulum sebelum

1993, materi ajar tentang limbah B3 secara terpisah tercakup dalam beberapa mata

kuliah yang membahas masalah penanganan limbah. Sejak Kurikulum 2008, materi

kuliah Pengelolaan Limbah B3 berganti nama menjadi Pengelolaan B3, yaitu

mempertegas bahwa materi kuliah ini bukan hanya membahas limbah, tetapi juga bahan

yang berbahaya.

Diktat ini disusun dengan acuan 14 sesi pertemuan tatap muka dalam semester II

di ITB, termasuk 3 sesi diskusi tugas di kelas. Beberapa bagian dari diktat ini membahas

materi yang akan dibahas lebih rinci lagi dalam mata kuliah yang berada pada semester

yang lebih tinggi, sehingga materi yang ada dalam diktat ini dapat dikatakan bersifat

umum untuk memberikan gambaran secara utuh tentang Pengelolaan B3.

Untuk penyusunan diktat ini digunakan beberapa rujukan literatur dari negara

industri seperti tercantum dalam Daftar Pustaka. Beberapa rujukan yang sangat

dominan dalam penyusunan diktat ini dicantumkan secara khusus pada setiap akhir

Bagian.

Walaupun diktat ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang mengambil mata

kuliah TL-3204 pada Program Sarjana, namun bahan yang diberikan pada Diktat ini

relevan untuk digunakan pula pada Program Magister, serta tidak tertutup kemungkinan

bahwa diktat ini bisa bermanfaat pula bagi mereka yang berminat dengan masalah

bahan dan limbah B-3, sebab sangat jarang sekali bahan ajar ini ditulis secara utuh

dalam Bahasa Indonesia. Semoga bermanfat bagi kita semua.

Bandung, Februari 2010

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1 UMUM

Penggunaan kimia dalam kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman dahulu. Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan komposisi materi, termasuk juga perubahan yang terjadi di dalamnya, baik secara alamiah maupun sintetis. Senyawa-senyawa kimia sintetis inilah yang banyak dihasilkan oleh peradaban modern, namun materi ini pulalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya. Dengan mengetahui komposisi dan memahami bagaimana perubahan terjadi, manusia dapat mengontrol dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia.

Pelepasan bahan berbahaya pada tahun 1990-an di Indonesia, Filipina, dan Thailand diprakirakan telah meningkat menjadi sekitar empat, delapan, dan sepuluh kali lipat. Intensitas atau perbandingan antara limbah bahan berbahaya yang ditimbulkan dengan unit hasil industri secara mencolok juga meningkat, terutama di daerah industrialisasi yang berkembang dengan cepat seperti di negara-negara ASEAN dan China. Pada permulaan tahun 1970-an, lebih dari 85% hasil industri Indonesia berasal dari kegiatan industri yang berlokasi di Pulau Jawa. Sekitar 55% dari pusat-pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di daerah perkotaan, yang kemudian naik menjadi 60% pada tahun 1990. Di empat kota saja (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang) terdapat sekitar 36% dari total industri di Pulau Jawa, yang setara dengan sekitar 27% dari seluruh hasil industri Indonesia. Perkembangan industri disamping berdampak positif pada perkembangan ekonomi, juga menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada pusat-pusat industri dan daerah sekitarnya tetapi juga pada tingkat nasional, regional dan lingkungan secara global.

Menurut World Bank ada 3 pola pertumbuhan industri yang perlu diperhatikan, yaitu : - Kecepatan pertumbuhan sektor industri

- Distribusi spasial yang belum merata - Pergeseran jenis industri

Sektor lain yang berpotensi dampak negatif pada lingkungan adalah kegiatan pertambangan - perminyakan, kegiatan medis dan kegiatan pertanian

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No. 4/1982), menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama, akibat dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik, dengan definisi sebagai bahan berbaya dan beracun. Pasal 58 sampai Pasal 61 UU-32/2009 mengatur larangan membuang dan mengatur pengelolaan limbah dan B3. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2001 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan PP 18/99 juncto 85/99 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3.

lapangan banyak mengalami hambatan. Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia serta lingkungan pada umumnya. Namun pengadaan dan pengoperasian sarana pengolah limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri.

Keaneka ragaman jenis limbah akan tergantung pada aktivitas industri serta penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi, pemilihan jenis mesin dan sebagainya, akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri. Sebagian dari limbah industri tersebut berkatagori hazardous waste. Tetapi jenis limbah ini berasal pula dari kegiatan lain,

seperti dari aktivitas pertanian (misalnya penggunaan pestisida), kegiatan enersi (seperti limbah radioaktif PLTN), kegiatan kesehatan (seperti limbah infectious dari rumah sakit) atau dari kegiatan rumah tangga (misalnya penggunaan batere merkuri). Namun sebagian besar jenis limbah yang dihasikan, biasanya berasal dari kegiatan industri. Limbah berkatagori non-hazardous tidak perlu ditangani seketat limbah

hazardous, walaupun limbah tersebut berasal dari industri. Sesuai dengan PP 18/99 juncto 85/99, padanan kata untuk Hazardous Waste yang digunakan di Indonesia

adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan disingkat menjadi Limbah B3.

Revolusi industri dan penggunaan bahan kimia organik yang terus meningkat setelah perang dunia ke 2, bukan saja mengakibatkan kenaikan timbulan limbah secara dramatis, namun pula menimbulkan masalah toksisitas dari limbah tersebut. Penemuan

minyak (petroleum) pada pertengahan tahun 1880 menyebabkan meningkatnya produk

kimia organik disertai limbahnya. Masyarakat industri menghasilkan produk mulai dari

gasoline, naphta ke kerosene. Manusia membutuhkan lebih banyak jenis produk baru yang akhirnya menghasilkan limbah yang spesifik. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, industri memfokuskan dirinya pada produksi plastik dan pestisida. Di Amerika Serikat misalnya, timbulan limbah berbahaya pada tahun 1984 diprakirakan sekitar 300 juta ton. Dampak negatif akibat limbah tersebut adalah kontaminasi sumber-sumber air, terganggunya kesehataan masyarakat serta penurunan kualitas ekologi lingkungan. Masalah penanganan limbah berbahaya ini juga merupakan obyek dagang yang tidak terpuji, misalnya pembuangan limbah berbahaya negara maju ke negara yang sedang berkembang, sehingga biaya pengolahannya dapat ditekan.

Sebelum krisis ekonomi 1997, negara-negara di wilayah Asia and Pasifik secara keseluruhan memperlihatkan pertumbuhan industri yang kuat bila dibandingkan dengan tempat-tempat lain di dunia, bahkan pertumbuhan industri negara-negara sedang berkembang di wilayah ini lebih menonjol. Industrialisasi yang cepat telah menciptakan sebuah peluang baru untuk mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dengan lebih efektif di negara-negara tersebut, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Walaupun demikian, industrialisasi juga menimbulkan dampak secara langsung, tidak hanya pada pusat-pusat industri dan daerah sekitarnya, tetapi juga pada tingkat nasional, regional dan lingkungan secara global. Tingginya jumlah limbah industri yang dihasilkan per unit hasil industri merupakan salah satu dari masalah-masalah utama yang ada. Beberapa negara di wilayah ini malah menghasilkan limbah dalam jumlah yang tinggi.

Secara keseluruhan, sektor industri telah mengakibatkan beban pencemaran :

− Melalui peningkatan kuantitas cemaran dalam jangka waktu pendek dan menengah; dalam jangka waktu panjang kuantitas cemaran mungkin menurun jika terjadi perubahan yang drastis dengan adanya industri yang lebih bersih lingkungan, atau jika kontribusi sektor industri itu sendiri menurun;

Pengelolaan limbah berbahaya telah menjadi perhatian Pemerintah Amerika Serikat semenjak penemuan tempat pengurugan limbah yang tidak memenuhi syarat di Love Canal, New York. Pada waktu itu juga ditemukan sejumlah besar tempat-tempat yang terkontaminasi oleh limbah berbahaya di seluruh dunia. The US Office of Technology and Assessment memprakirakan bahwa biaya pemulihan semua tempat yang telah diidentifikasi di Amerika Serikat adalah sekitar US $ 500 milyard. Biaya implementasi sebuah program pengontrolan dan penyediaan sarana sebetulnya akan lebih kecil dibandingkan dengan upaya pemulihan lahan yang tidak dikelola secara baik.

Bahan pencemar berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri adalah seperti logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, minyak, pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya. Timbulan logam-logam berat dari industri di wilayah Asia dan Pasifik telah dinilai melebihi nilai batas ambang yang aman. Sampai tahun 1994, pelepasan bahan berbahaya ini di Indonesia, Filipina, dan Thailand diprakirakan telah meningkat masing-masing menjadi sekitar empat, delapan, dan sepuluh kali lipat. Intensitas atau perbandingan antara limbah berbahaya yang ditimbulkan dengan unit hasil industri secara mencolok juga meningkat, terutama di daerah industrialisasi yang berkembang dengan cepat seperti di negara-negara ASEAN dan China.

Pada daerah perkotaan di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang, dari tahun 1970 sampai 1990 limbah penduduk dan industri telah menurunkan kualitas air sungai di bagian hilir seperti Cisadane, Ciliwung, Kali Surabaya, Kali Berantas dan Citarum. Di pulau Jawa khususnya, 70 % industri berlokasi di kawasan-kawasan perkotaan dan sekitarnya. Kegiatan industri juga sangat berpotensi menghasilkan limbah berbahaya, yang diprakirakan akan meningkat kurang dari 200.000 ton pada tahun 1990 menjadi sekitar 1 juta ton pada tahun 2010.

Bila industri yang terlibat dalam komoditi proses terus meningkat di masa datang, akan menambah beban bagi sumber daya alam, termasuk bertambahnya biaya dan resiko akibat pencemaran lingkungan. Menurut analisa Bank Dunia (1994), di Indonesia akan terjadi pergeseran komposisi industri secara sektoral, yaitu industri proses akan tumbuh lebih lambat dibanding industri perakitan. Dalam hal ini, industri proses dinilai lebih intensif terhadap pencemaran. Dilaporkan pula oleh Bank Dunia bahwa intensitas pencemaran dari limbah berbahaya ternyata cenderung meningkat sejak tahun 1970, yang ditandai dengan meningkatnya cemaran-cemaran toksik dan logam-logam bioakumulatif. Bila strategi pengembangan industri tidak berubah seperti periode tersebut, kontribusi pulau Jawa terhadap cemaran-cemaran toksik akan cenderung stabil, yaitu sekitar 2/3 dari total cemaran di Indonesia. Lebih dari 75 % diantaranya merupakan cemaran-cemaran logam yang bioakumulatif, dan 85 % diantaranya akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Secara keseluruhan, kontribusi industri terhadap pencemaran akan menurun, yaitu dari 70 % pada saat ini menjadi 60 % pada tahun 2020, namun beban cemarannya secara absolut akan meningkat sekitar 10 kali.

Mengacu pada pengalaman negara industri seperti Amerika Serikat, peranan sektor industri akan berkontribusi besar dalam produksi limbah berbahaya. Namun kontribusi sektor-sektor lain juga perlu pula mendapat perhatian terutama dari :

− Kegiatan medikal dan laboratorium, yang berpotensi menghasilkan limbah toksik dan infectious

akut dan 220.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Hampir semua kasus tadi (90-99%) terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Dengan asumsi rata-rata kasus kematian karena pestisida seluruh dunia sebesar 0,00005 maka diprakirakan kasus kematian karena pestisida di Indonesia adalahsekitar 9000 per tahun.

Pengalaman negara industri dengan masalah limbah B3 nya hendaknya memberikan masukan bagi pengambil keputusan atau fihak-fihak terkait di Indonesia untuk tidak menyebabkan kasus-kasus yang terjadi di negara industri tersebut terulang lagi di negara Indonesia. Dalam diktat ini, contoh- contoh tentang masalah limbah B3 dan pengelolaannya diambil dari pengalaman negara industri, khususnya Amerika Serikat guna memberikan gambaran kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini pada khususnya, atau fihak-fihak lain pada umumnya akan pentingnya pengelolaan limbah B3 terutama bagi negara Indonesia yang diharapkan akan menjadi negara industri dalam masa mendatang. Berikut ini akan diberikan illustrasi berbagai kasus yang menyangkut bahan atau limbah B3 dari negara industri, yang secara kenyataan telah lebih maju dari Indonesia baik dari segi keberadaan industrinya, keberadaan peraturan perundang-undangannya ataupun kesiapan masyarakatnya.

2 KASUS PENYAKIT "KUCING MENARI" DI MINAMATA

Pada tahun 1932, Chisso Chemical Corporation membuka pabrik pupuk kimia di Minamata (terletak di pulau Kyushu, Jepang Selatan). Penduduk di sekitarnya adalah nelayan atau petani. Chisso mempekerjakan penduduk setempat (sekitar 1/3 tenaga pekerjanya), sehingga tidak menimbulkan masalah sosial pada awal pendiriannya.

Kasus Minamata ini terkenal di dunia bila membicarakan masalah industri, limbah dan kesehatan masyarakat, yang terungkap setelah sekitar 600 ton merkuri, yang digunakan sebagai katalis dalam prosesnya, dibuang secara bertahap sekitar 45 tahun. Merkuri didapat di alam, merupakan logam warna putih-perak, termasuk logam berat, dan berada fasa cair pada suhu biasa, dan biasanya digunakan sebagai katalis. Pada tahun 1714 Gabriel Fahrenheit menggunakan merkuri ini untuk termometer. Mikroorganisme dalam air mengkonversi logam ini menjadi methylmercure, dengan prakiraan 70 - 100 tahun akan persistan di alam. Merkuri alamiah dapat dievakuasi oleh tubuh manusia secepatnya melalui urin, sedang mercuri organik bersifat biokumulasi, yang dapat menyerang syaraf dan otak.

Sinyal pertama kasus ini datang pada tahun 1950, yaitu sejumlah ikan mati tanpa diketahui sebabnya. Tahun 1952 timbul penyakit aneh pada kucing yang kadangkala berakhir dengan kematian. Antara tahun 1953 - 1956 gejala yang dikenal sebagai "kucing menari" ditemui pula pada manusia. Beberapa diantaranya meninggal dunia. Tetapi Chisso paada awalnya belum dicurigai sebagai penyebab, hanya diketahui bahwa korban mengalami keracunan akibat memakan ikan yang berasal dari laut sekitar pabrik itu. Chisso kemudian mengeluarkan daftar bahan yang digunakan dalam pabriknya, tetapi tidak tercantum merkuri dalam daftar tersebut, walaupun diketahui bahwa merkuri digunakan sebagai katalis proses dari pabrik tersebut. Penelitian penyebab penyakit tersebut secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Asosiasi industri kimia Jepang juga membantu Chisso dalam melacak masalah ini dengan melakukan penelitian-penelitian, tetapi tidak mendapatkan hasil memuaskan.

tubuhnya. Tahun 1976 sekitar 120 penduduk Minamata meninggal karena keracunan merkuri dan 800 orang menderita sakit. Tahun 1978, 8100 penduduk mengklaim hal ini, dan 1500 diantaranya yang diperiksa diketahui keracunan merkuri. Akhirnya pembuangan merkuri dihentikan dengan ditutupnya pabrik tersebut, dan pemerintah menyatakan bahwa Chisso adalah penanggung jawab penyakit yang berjangkit di Minamata. 22 Maret 1979 dua pemimpin Chisso , yang pada saat itu telah berumur 77 tahun dan 68 tahun, dihukum masing-masing 2 tahun dan 3 tahun penjara. Disamping itu, korban kasus ini menerima santunan yang dibebankan pada Chisso.

3 KASUS LOVE CANAL (AMERIKA SERIKAT)

Dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga air di Niagara Falls pada tahun 1890, maka industri menjadi berkembang pesat di daerah tersebut. William T. Love pada tahun 1892 merencanakan membuat sebuah kanal yang akan dapat menghubungkan bagian hulu dan hilir sungai Niagara, sepanjang sekitar 7 mil. Direncanakan bahwa di sekitar kanal tersebut akan dibangun kawasan industri dan pemukiman untuk memanfaatkan tenaga listrik yang ada. Pembangunan dimulai tahun 1893. Namun pembangunan kanal tersebut tidak dilanjutkan, dan menyisakan dua bagian yang tidak terhubungkan, masing-masing sepanjang seperempat mil.

Niagara Falls menjadi pusat industri, khususnya industri kimia. Produk kimia yang dihasilkan antara lain adalah natrium hidroksida, yang merupakan produk elektrolisa natrium khlorida. Elektrolisa ini juga menghasilkan produk samping (by-product) yang tidak diinginkan yaitu khlor, yang terproduksi dalam jumlah besar. Pengembangan penelitian menghasilkan alternatif pemanfaatan produk samping ini menjadi bahan organik berkhlor seperti plastik, pestisida dan hasil industri antara lainnya. Pada saat itu fihak pemerintah dan industri belum mengetahui akibat samping dari produk ini. Belum seorangpun yang menyadari bahwa keuntungan dari pestisida seperti DDT, endrin atau dari bahan organik berklor lainnya seperti pelarut berkhlor akan mendatangkan masalah bagi lingkungan di kemudian hari.

Pada tahun 1930-an, Hooker Chemical and Plastic Corporation yang memproduksi bahan kimia di daerah tersebut mulai mengurug limbahnya pada bagian utara Love Canal yang belum terselesaikan. Sampai tahun 1947 dapat dikatakan daerah tersebut menjadi lahan pengurugan beragam jenis limbah terutama dari industri, termasuk pula abu sisa pembakaran dari kota. Bahkan Angkatan Darat Amerika Serikat juga mengurug sejumlah besar residu senjata biologis walaupun secara resmi fihak Pentagon menolak tuduhan tersebut. Tahun 1952 kanal tersebut ditutup oleh Hooker Chemical. Tahun 1953 fihak kotamadya meminta Hooker Chemical untuk menjual sebagian lahan kanal tersebut untuk pembangunan sekolah baru. Fihak Hooker menjual sebagian kanal tersebut ke pengelola kota hanya seharga US $ 1.

menghentikannya. Akhirnya mereka membuat lobang untuk mengetahui apa yang terdapat di balik tembok. Sejumlah besar cairan hitam masuk memenuhi ruangan. Sejak saat itu, masalah Love Canal mulai diketahui dan diperhatikan.

Delapan bulan setelah kejadian kolam renang di atas, dilakukan pengambilan sampel udara di beberapa basement rumah di daerah tersebut. Hasilnya adalah bahwa udara di daerah tersebut mengandung bahan-bahan toksik yang berada di atas ambang

threshold-limit value (TLV). Survai kesehatan juga dimulai dan dijumpai bahwa keguguran spontan ternyata 250 kali lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Sampel darah yang diambil juga menunjukkan indikasi adanya kerusakan hati yang meningkat. Kelahiran cacat fisik dan mental juga sering dijumpai. Disamping itu, senyawa-senyawa toksik berhalogen terdeteksi pada sistem penyaluran air buangan kota. Analisa lebih lanjut menemukan bahwa cemaran kimia dalam konsentrasi tinggi telah mencemari air tanah, termasuk diantaranya 11 jenis cemaran penyebab kanker seperti benzene,

chloform dan trichloroethylene. Hooker Chemical akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa sekitar 22.000 ton limbah kimia, diantaranya 200 ton trichlorophenol, telah diurug di lahan-urug tersebut.

Mulai tahun 1976, sejumlah limbah kimia mulai muncul di halaman beberapa rumah. Keluhan mereka pada fihak pemerintah kota tidak ditanggapi, agaknya mereka tidak ingin mengganggu kegiatan Hooker yang telah mempekerjakan sekitar 3000 penduduk setempat, dan yang sedang merencanakan membangun pusat kegiatan senilai US $ 17 juta. Akhirnya pada tahun 1977 fihak pemerintah kota mengakui adanya masalah ini, namun tetap tidak ingin menentukan yang bertanggungjawab. Mereka menganggap bahwa masalah ini bukanlah suatu krisis yang besar. Pendapat ini tetap berlangsung sampai pemerintah negara bagian mulai ikut campur.

Pemerintah negara bagian memerintahkan komisi kesehatan melakukan penelitian, dan memerintahkan memagari sekeliling lahan serta memberikan ventilasi pada basement

yang tercemar. Berdasarkan pertemuan dengan penduduk setempat, maka diputuskan penutupan sekolah dan pengungsian anak-anak dan wanita yang sedang hamil yang tinggal berdekatan dengan kanal. Namun dibutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan bantuan USEPA, 237 keluarga akhirnya diungsikan. Sebagian besar dari anggota keluarga ini secara rutin mengalami gangguan fisik seperti iritasi, sakit kepala, cepat lelah, susah tidur dan diantaranya juga cacat mental. Peraturan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian adalah menghentikan sama sekali pelindian yang tidak terkendali, mencegah kemungkinan pelindian di masa datang dan menutup kanal. Suatu recana perbaikan dan penyembuhan (remedial) mulai dirancang, diantaranya pembuatan drainase untuk mengalirkan lindi dan memompanya ke suatu tangki pengumpul untuk kemudian diolah sebelum dialirkan kembali pada sistem penyaluran air buangan kota. Kanal tersebut juga ditutup setebal 2,5 meter tanah kedap untuk menghindari masuknya air dari luar.

Kasus Love Canal menyebabkan adanya perbaikan dan pengetatan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat dalam menangani limbah B3, karena ternyata bukan hanya lahan ini saja yang secara peraturan sebetulnya telah sesuai dengan yang berlaku. Kegiatan remediasi lahan yang terkontaminasi akhirnya menjadi salah satu program yang digalakkan di Amerika Serikat bagi lahan yang tercemar.

4 KASUS KABUT DIOXIN DI SEVESO (ITALIA)

Salah satu kasus limbah berbahaya yang terkenal adalah peristiwa kabut dioxin di Seveso (Italia). Dioxin adalah nama umum untuk grup polychlorinated dibenzodioxins

(PCDD). Atom chlor pada senyawa PCDD menghasilkan sampai 75 isomer dengan toksisitas yang sangat bervariasi. Isomer yang sangat aktif dan mempunyai potensi toksisitas tinggi adalah yang mempunyai 4 sampai 6 atom chlor, terutama dalam posisi lateral (2,3,7,8) seperti 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD) dengan toksisitas akut. Efek 2,3,7,8-TCDD ini terhadap spesies binatang ternyata berbeda, namun semuanya sebagai penimbul agen kanker (carcinogen). Agaknya dioxin ini menimbulkan tumor yang berbeda untuk organ yang berbeda, dan para peneliti baru sampai pada tahap awal dalam memahami efek toksisitas dioksin ini pada manusia.

Seveso terletak di Italia Utara. Akhir 1960-an, industri farmasi Swiss, Hoffman-La Roche

memilih Seveso sebagai lokasi pabriknya di Italia. Pabrik tersebut dibangun dan dioperasikan oleh Industrie Chemiche Meda Societe Aromia (ICMESA), didirikan di kota kecil Meda (dekat Seveso), guna memproduksi 2,4,5- trichlorophenol untuk disinfektan, kosmetik dan herbisida. Pabrik ini menghasilkan asap yang berbau, tetapi penduduknya rupanyanya sudah terbiasa. Kecelakaan terjadi pada tanggal 10 Juli 1976, ketika reaktor akan dipanaskan dan terjadi retak pada katup pengamannya. Pada temperatur yang sesuai, reaksi kimiawi yang terjadi menghasilkan 2,3,7,8-TCDD. Sekitar 1 Kg dioxin terbuang ke udara membentuk kabut melewati ribuan hektar sekitar bencana. Penduduk di sekitarnya dievakuasi. Daerah sekitarnya dibagi menjadi 2 area bahaya. Area A penduduknya dievakuasi, dan dilarang menggunakan barang-barangnya. Ibu-ibu yang hamil dianjurkan untuk menggugurkan kandungannya, dan prianya dihawatirkan mengalami kerusakan pada fungsi genetiknya. Daun-daun pohon di sekitarnya menjadi rontok, binatang- binatang seperti terpanggang. Anak-anak dengan langsung menunjukkan gejala chloracne pada mukanya dan bagian lain di tubuhnya.

Pembersihan daerah terkontaminasi merupakan usaha besar-besaran yang dilakukan, terutama pada pabrik itu sendiri yang tercemar berat. Pemerintah Italia akhirnya memutuskan penggunaan teknik insinerasi dan landfilling bagi komponen-komponen pabrik tersebut. Landfilling dalam tanah dilakukan dalam 2 lubang dengan proteksi kuat, yaitu dilapis bentonit dan lembaran polyethylene. Pohon-pohon terkontaminasi ditebang. Tanah terkontaminasi dikupas sedalam rata-rata 5 cm. Daerah tersebut kemudian dijadikan taman. Pekerjaan ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun.

untuk ditimbun di lahan-urug industri dan ke Jerman Barat untuk dikubur dalam bekas tambang. Tetapi tidak satupun yang sampai. Sembilan bulan kemudian setelah dilakukan pencarian yang melibatkan semua fihak di negara terkait, ternyata drum tersebut tersembunyi di suatu area pejagalan hewan di Perancis. Pihak Hoffman-La Roche harus bertanggung jawab untuk itu, dan harus mengeluarkannya dari Perancis, dan dibawa ke Swiss, sebagai negara asal industri tersebut. Kemudian dioxin tersebut baru diinsinerasi setelah 2,5 tahun dikeluarkan dari Seveso, yaitu pada November 1985.

Berangkat dari pengalaman tersebut, masyarakat Eropa sadar akan pentingnya peraturan yang ketat tentang pengelolaan limbah berbahaya. Masyarakat Ekonomi Eropa mencanangkan program kontrol bagaimana menangani dan mentransportasi limbah kimiawi yang berbahaya diantara anggotanya.

5 KASUS KEPONE DI HOPEWELL (AMERIKA SERIKAT)

Hopewell (Virginia - USA) memprolamirkan dirinya sebagai chemical capital of the south, dan disanalah dimulainya bencana kimiawi di USA. Pada tahun 1973 Allied Chemical mensubkontrakkan pembuatan pestisida pada Life Sciences Product (LSP) yang dikenal dengan nama kepone. Beberapa saat kemudian, dijumpai masalah kesehatan diantara karyawannya. Penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa LSP melanggar aturan-aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku. Disamping itu, baik Allied maupun LSP secara illegal membuang kepone ke sungai James yang bermuara di Chesapeake Bay.

Kepone dikembangkan oleh Allied sekitar tahun 1950-an. Produksinya dikontrakkan pada Hooker Chemical antara 1950 - 1960. Namun karena pasaran meningkat, Allied juga memproduksi sendiri. Produksi tahunan meningkat dari 36.000 pound pada tahun 1965 menjadi 400.000 pound pada tahun 1972. Allied memproduksi kepone di Hopewell. Tahun 1973 pembuatan kepone disubkontrakkan pada LSP sementara Allied tetap menangani polimer.

Maret 1974, 2 minggu setelah produksi penuh, secara periodik limbah dari LSP masuk ke sistem penyaluran air buangan dan pengolahan limbah kota. Dalam 2 bulan, limbah ini membunuh bakteri di sistem digester pengolah limbah. Lumpur dari pengolah limbah yang belum terolah secara baik langsung dibuang secara illegal ke lahan-urug.

Dinas kesehatan setempat kemudian menginvestigasi industri kepone tersebut setelah salah seorang pekerja dinyatakan keracunan kepone. Darah yang diambil dari pekerja tersebut menunjukkan kandungan kepone antara 2 - 72 ppm, sedangkan konsentrasi tertinggi yang pernah diamati adalah 5 ppm. Kemudian 31 pekerja yang dirawat di Rumah Sakit, sedang pabrik kepone pada tahun 1975 ditutup.

Yang dijumpai pada pabrik kepone tersebut ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan

sebelumnya. Debu kepone menutup lantai sampai beberapa inch dan memenuhi udara

dalam pabrik. Sebetulnya buruh di sana sudah mengeluh terhadap kondisi ini tetapi manajemen LSP tidak memperhatikan hal ini. Pencemaran udara juga telah meluas ke sekitar pabrik itu. Agustus 1975 LSP didenda US$ 16500. Tindakan berikutnya melibatkan US EPA (US Environmental Protection Agency); ternyata LSP telah mengeluarkan efluen kepone sebesar 500 - 600 ppb, sedangkan standar yang berlaku adalah 100 ppb. EPA kemudian melakukan sampling air minum, udara, tanaman dan limbah kota Hopewell serta sungai. Lumpur dari pengolah limbah mengandung kepone

itu untuk 'dilucuti', tetapi LSP tidak sanggup untuk operasi tersebut. Allied diminta untuk bertanggung jawab operasi detoksifikasi tersebut dengan rencana biaya sebesar US $ 175000. Namun biaya yang ditanggung Allied untuk operasi tersebut akhirnya menjadi US $ 394000, dan biaya yang ditanggung akhirnya membengkak berlipat ganda dengan adanya tuntutan dari orang yang merasa dirugikan, misalnya 120 pedagang ikan yang merasa dirugikan karena mereka memperoleh ikannya dari sungai James yang tercemar.

6 KASUS LAHAN STRINGFELLOW DI KALIFORNIA (USA)

Lahan Stringfellow di Glen Avon (Kalifornia-USA) telah digunakan untuk menimbun limbah cair B3 dari tahun 1956 sampai 1972. Selama itu sekitar 30 juta galon (113.550 M3) limbah cair B3 telah ditimbun. Studi geologi sebelumnya menyimpulkan bahwa

lahan tersebut berada di atas bedrock yang kedap, dan dengan membuat penghalang beton di hilirnya, maka diprakirakan tidak akan terjadi pencemaran air tanah. Ternyata evaluasi berikutnya menyatakan bahwa lahan itu sebetulnya tidak cocok untuk limbah cair B3 dan terjadilah pencemaran air tanah. Lahan ini juga berlokasi di atas akuifer Chino Basin yang merupakan sumber air minum bagi sekitar 500.000 penduduk. Interpretasi hasil analisis air tanah pada tahun 1972 ternyata juga salah, dengan menganggap bahwa pencemaran air tanah yang terjadi berasal dari limpasan air permukaan bukan dari lahan tersebut. Hasil interpretasi yang salah juga dilakukan oleh sebuah konsultan lain pada tahun 1977.

Prakiraan biaya untuk menyingkirkan dan mengolah seluruh cairan dan tanah yang terkontaminasi pada tahun 1977 sekitar 3,4 juta US$. Estimasi biaya pada tahun 1974 meningkat 4 kali lipat dengan cara tersebut. Akhirnya Pemerintah memilih cara yang lebih murah, yaitu :

− Meyingkirkan cairan terkontaminasi ke lahan yang lain,

− Menetralisir tanah terkontaminasi dengan abu semen kiln,

− Menempatkan lapisan clay untuk mengisolasi,

− Membangun sumur-sumur pemantauan.

Sekitar 800.000 gallon (3028 m3) air tercemar dialirkan ke area di hilirnya, dan 4 juta gallon (15140 m3) air tercemar dialirkan ke lahan-urug West Covina, namun ternyata lahan ini juga bocor dan akhirnya ditutup. Lahan-urug lain, Casmalia Resources, juga menerima sekitar 70.000 gal/hari (265 m3) dari Stringfellow, tetapi dianggap belum dimonitor secara benar. Sekitar 15 juta US $ telah dihabiskan untuk program tersebut, dan masih dibutuhkan sekitar 65 juta US $ untuk mentuntaskan permasalahan, dengan program pengolahan in-situ terhadap air tanah yang tercemar.

Referensi Utama:

o Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia – UNDP: Agenda 21 Indonesia, Maret 1997 o LaGrega, M.D. : Hazardous waste management, McGraw-Hill Book Co, 1994

BAGIAN II

PERATURAN DALAM PENGELOLAAN B3

1 UMUM

Pada dasarnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 sebagai pengganti UU-23/1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 (21) UU-32/2009 mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Selanjutnya UU-32/2009 menggariskan dalam Ps 58 (1) bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Secara spesifik pengelolaan B3 ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bagian ini.

Terkait dengan penggunaan bahan kimia organik berbahaya, maka Indonesia telah merativikasi konvensi Stockholm melalui Undang-undang No. 19 tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten atau Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan POPs yang berwawasan lingkungan. Bahan POPs ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bagian 5 Diktat ini.

Beberapa peraturan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas limbah B3 yang dihasilkan adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah bahan berbahaya, yaitu :

− Peraturan Pemerintah No.7/1973 tentang pengawasan atas peredaran,

penyimpanan dan penggunaan pestisida

− Peraturan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 tentang bahan

berbahaya

− Keputusan Menteri Perindustrian RI No.148/M/SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di lingkungan industri

− Keputusan Menteri Pertanian No.724/Kpts/TP.270/9/1984 tentang larangan

penggunaan pestisida EDB

− Keputusan Menteri Pertanian No.536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang pengawasan pestisida

Ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya beberapa peraturan lain di bawahnya antara lain:

− Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi

− Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi

− Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang pengangkutan zat radioaktif

2 PENGELOLAAN B3 DALAM PP74/2001

PP74/2001 tentang pengelolaan berbahaya dan beracun terdiri dari 15 bab yang dibagi lagi menjadi 43 pasal. Kelima belas bab tersebut adalah :

− Bab I (pasal 1 sampai 4) : Ketentuan Umum,

− Bab II (pasal 5) : Klasifikasi B3,

− Bab III (pasal 6 sampai 20) : Tata Laksana dan Pengelolaan B3,

− Bab IV (pasal 21) : Komisi B3,

− Bab V (pasal 22 dan 23) : Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

− Bab VI (pasal 24 sampai 27) : Penanggulangan Kecelakaan dan Keadaan Darurat,

− Bab VII (pasal 28 sampai 31) : Pengawasan dan Pelaporan,

− Bab VIII (pasal 32 sampai 34): Peningkatan Kesadaran Masyarakat,

− Bab IX (pasal 35 dan 36) : Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat,

− Bab X (pasal 37) : Pembiayaan,

− Bab XI (pasal 38) : Sanksi Administrasi,

− Bab XII (pasal 39) : Ganti Kerugian,

− Bab XIII (pasal 40) : Ketentuan Pidana,

− Bab XIV (pasal 41 dan 42) : Ketentuan Peralihan,

− Bab XV (pasal 43) : Ketentuan Penutup.

Menurut PP 74/2001: ‘bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya’ (pasal 1 angka

1). Sedangkan sasaran pengelolaan B3 adalah 'untuk mencegah dan atau mengurangi

resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya’ (pasal 2).

Pengertian pengelolaan B3 adalah 'kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3’ (pasal 1 angka 2). Dalam kegiatan tersebut, terkait berbagai fihak yang merupakan mata rantai dalam pengelolaan B3. Setiap mata rantai tersebut memerlukan pengawasan dan pengaturan. Oleh karenanya, pasal-pasal berikutnya mengatur masalah kewajiban dan perizinan bagi mereka yang akan memproduksi (menghasilkan), mengimpor, mengeksport, mendistribusikan, menyimpan, menggunakan dan membuang bahan tersebut bilamana tidak dapat digunakan kembali. Disamping aspek yang terkait dengan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap fihak yang terkait, maka aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat diatur dalam PP tersebut.

o Bahan radioaktif o Bahan peledak

o Hasil produksi tambang serta minyak gas dan gas bumi dan hasil olahannya

o Makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya

o Perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika

o Bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika dan prekursor lainnya o Bahan aditif lainnya

o Senjata kimia dan senjata biologi

Untuk menentukan apakah sebuah bahan termasuk dalam kelompok B3, maka PP tersebut mengklasifikasikan B3 dalam 8 kelompok, yaitu (pasal 5):

o Mudak meledak (explosisive) o Pengoksidasi (oxidizing) o Menyala:

o sangat mudah sekali menyala (extremely flammable) o sangat mudah menyala (highly flammable)

o mudah menyala (flammable) o Beracun:

o amat sangat beracun (extremely toxic) o sangat beracun (highly toxic)

o beracun (moderately toxic) o Bebahaya (harmful)

o Korosif (coorosive) o Bersifat iritasi (irritant)

o Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment) o Toksik yang bersifat kronis:

o karsinogenik (carcinogenic) o teratogenik (teratogenic) o mutagenik (metagenic)

Penjelasan lebih lanjut tentang kriteria kapan sebuah bahan dikelompokkan sebagai B3 akan dijelaskan dalam Butir 3.

Untuk mempermudah menentukan B3 yang diatur dalam PP ini, maka berdasarkan penggunaannya di lapangan, B3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (pasal 5):

o B3 yang dapat atau boleh dipergunakan di Indonesia (Lampiran I PP 74/2001) o B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia (Lampiran II Tabel 1, PP 74/2001) o B3 yang terbatas dipergunakan (Lampiran II Tabel 2, PP 74/2001)

Dengan demikian, bilamana sebuah bahan sudah terdapat dalam lampiran tersebut, maka bahan tersebut termasuk B3, dan penggunaannya di Indonesia disesuaikan dengan kelompok tabel yang berlaku, apakah diperbolehkan dipergunakan, atau terbatas penggunaannya, atau sama sekali dilarang dipergunakan.

Lampiran I PP 74/2001 mencantumkan 209 buah bahan kimia yang tergolong B3 yang dapat digunakan di Indonesia, 74 diantaranya dibatasi penggunaannya sampai tahun 2040, semuanya organik-berhalogen. Lampiran II - Tabel 1 mencantumkan 10 bahan B3 yang dilarang pengunaannya, dan Lampiran II - Tabel 2 mencantumkan 45 bahan B3 yang dibatasi pengunaannya di Indonesia. Setiap bahan kimia dalam daftar tersebut, disertai keterangan:

o No. Reg. Chemical Abstract Sevice yang bersifat universal o Nama bahan kimia

o Sinonim/nama dagang

o Rumus molekul

Setiap produsen yang menghasilkan B3 baru yang termasuk diatur dalam PP ini, maka sebelum dipergunakan secara luas produsen tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada yang berwenang, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup (pasal 6). Sedang bahan berbahaya lain yang tidak diatur dalam PP ini, maka registrasinya harus diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab, misalnya Badan Tenaga Atom Nasional untuk bahan radioaktif. Demikian juga halnya unutk B3 yang diimport dari luar negeri, maka bahan tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan oleh importirnya untuk diregistrasi sebelum secara rutin diimport. Bahan tersebut kemudian akan mendapat nomor registrasi sebagai alat kontrol terhadap peredaran B3 di Indonesia, sehingga dengan mudah dilakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya dampak B3 terhadap lingkungan. Bila bahan yang akan dimpor adalah termasuk dalam daftar B3 yang terbatas dipergunakan, maka fihak otorita negara yang akan memasukkan bahan tersebut ke Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan notifikasi kepada fihak yang bertanggung jawab di Indonesia (pasal 8).

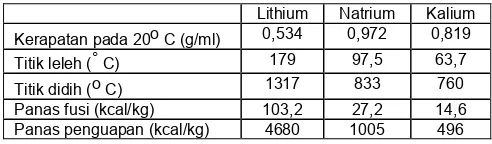

Tabel 2.1: Contoh B3 (dapat digunakan) dalam Lampiran I PP 74/2001

No No Reg Chemical Abstract Service

Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul

7 7664-41-7 Amoniak Ammonia NH3

14 64-19-7 Asam Asetat Acetic acid; Aci-jel CH3COOH

16 7664-38-2 Asam Posfat Phosphoric acid; Orthophosphoric acid H3PO4

17 7647-01-0 Asam Klorida Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhidrous hydrochloric acid

HCl

23 74-90-8 Asam Sianida Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausaure; Prussic acid

HCN

24 7664-93-9 Asam Sulfat Sulfuric Acid; Oil of Vitriol H2SO4

31 71-43-2 Benzena Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene C6H6

52 108-95-2 Fenol Phenol; Carbolic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hydroxide; Hidroxybenzene; Oxybenzene

C6H5OH

54 50-00-0 Formalin (larutan) Formadehyde solution; Formalin; Formol; Morbicid; Veracur

CH2O

58 7783-06-4 Hidrogen Sulfida Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid

H2S

76 124-38-9 Karbon dioxide Carbonic acid gas CO2

78 7440-44-0 Karbon hitam Amorphous C

79 630-08-0 Karbonmonoksida Carbon monoxide CO

80 7782-50-5 Klor Chlorine Cl2

81 67-66-3 Kloform Chloroform; Trichlorometthane CHCl3

85 7487-97 Merkuri klorida Mercuric chloride; Mercury bichloride; Corrosive sublimate; Mercury perchloride; Corrosive mercury chloride

HgCl2

87 74-82-8 Methane - CH4

98 1310-73-2 Natrium Hidroksida Sodium hydroxide; Caustic soda; Soda lye; Sodium hydrate

NaOH

105 7727-37-9 Nitrogen Nitrogen N2

106 10102-44-0 Nitrogen Dioksida Nitrogen dioxide NO2

110 10028-15-6 Ozon Ozone; Triatomic oxygen O3

112 87-86-5 Pentaklorofenol Penta; PCP; Penchloraol; Santhophene 20 C6HCl5O

114 7761-88-8 Perak nitrat - AgNO3

122 7646-85-7 Seng Klorida Zinc chloride; Butter zinc ZnCl2

127 7439-92-1 Timbal (timah hitam) Lead Pb

209 - CH2BrCl Bromochloroethane -

*) Muncul juga pada Lampiran II – Tabel 2 (no. 11)

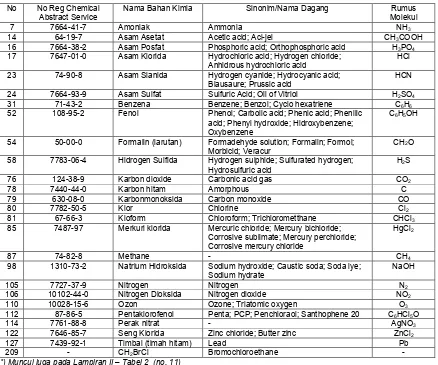

Tabel 2.2: B3 yang dilarang dalam Lampiran II – Tabel 1 PP 74/2001

No No Reg Chemical Abstract Service

Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul

1 309-00-2 Aldrin HHDN C12H8Cl6

Octachlor; Orthochlor; Synclor; Belt; Corodane

3 50-29-3 DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Necide

C14H9Cl5

4 60-57-1 Dieldrin Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insecticide No.497; Octalox

C12H8Cl6OH

5 72-20-8 Endrin Compound 268; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin

C12H8Cl6OH

6 76-44-8 Heptachlor E3314; Velsicol 104; Drinox; Heptamul C10H5Cl7

7 2385-85-5 Mirex C6-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer

C10Cl12

8 8001-35-2 Toxaphene Hercules 3956: Polycholorcamphene; Chlorinatedcamphene; Campeclor; Altox; Geniphene; Motox; Penphene; Phenacide; Phenatox; Strobane-T; Toxakil

C10H10Cl8

9 118-74-1 Hexachlorobenzene Polychlorobenzene; Anticarie; Bunt-cure; Bunt-no-more; Julins carbon chloride

C6Cl6

10 1336-36-3 PCBs Polychlorinated Biphenyls; Chlorobiphenyls; Arocloc; Clophen; Fenclor; Kenachlor; Phenochlor; Pyralene; Santotherm

C12X

X=H or Cl

Tabel 2.3: Contoh B3 (dibatasi) dalam Lampiran II – Tabel 2 PP 74/2001

No No Reg Chemical Abstract Service

Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul 1 93-76-5 2,4,5-T Esterone 245; Trioxone; Weedone C8H5Cl3O3

2 2425-98-3 Chlordimeform (CDM) CDM; Ciba-8514; Schering 36,268: Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamidine

C10H13ClN2

4 510-15-6 Chlorobenzilate Compound 338; G23922; Acarabene; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichlorobenzilate; Ethyl 4,4-hydroxy-2,2bis(4-chlorophenil)acetate

C16H14Cl2O3

6 106-93-4 Ethylene Dibromida (EDB)

EDB; Dowfume WW85; 1,2-dibromoethane; Ethylenebromide; Sym-dibromoethane

C12H4Br2

9 58-89-9 Lindane - C6H6Cl6

10 - Senayawa merkuri, termasuk:

- Anorganik merkuri - Alkyl merkuri - Alkyloxyalkyl merkuri - Aryl merkuri

- -

11 87-86-5 Pentaklorofenol* Penta; PCP; Penchloraol; Santhophene 20 C6HCl5O

21 7439-97-6 Mercury/Air raksa Liquid silver; Hydragyrum; Quicksilver Hg 26 75-69-4 CFC-11 Trichloromonofluoromethane;

Fluorotrichloromethane; Freo 11; Frigen 11; Areton 11

CCl3

27 75-71-12 CFC-12 Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2

CCl2F2

29 - CFC-114 Dichlorotetrafluoroethane; Cryfluorane; Freon 114; Frigen 114; Areton 114

C2Cl2F2

43 - Halon-2402 Dibromotetrafluoroethane C2Rbr2F4

45 74-83-9 Metil bromida Bromomethane; Monobromomethane; Embafume

CH3Br

*) Muncul juga pada Lampiran I (no. 112)

Jawaban boleh tidaknya barang tersebut masuk ke Indonesia harus diterima oleh otorita negara pengekspor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya notifikasi tersebut. Prosedur ini adalah sesuai dengan Konvensi Basel yang mengatur lintas batas bahan dan limbah B3 antar negara.

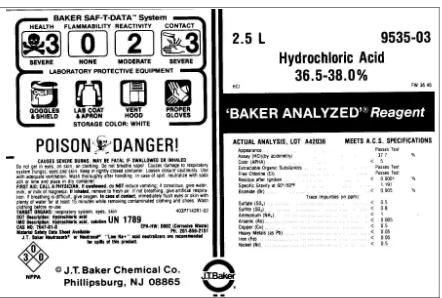

Salah satu informasi penting yang selalu harus disertakan dalam produksi B3 adalah Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet - MSDS). Informasi MSDS disamping harus tercantum pada produksi B3 (pasal 11), juga harus muncul pada dokumen pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 (pasal 12), dan juga pada kemasan bahan tersebut (pasal 14). Lembar MSDS paling tidak berisi:

o Merek dagang o Rumus kimia B3 o Jenis B3

o Klasifikasi B3

o Teknik penyimpanan, dan

o Tata-cara penanganan bila terjadi kecelakaan

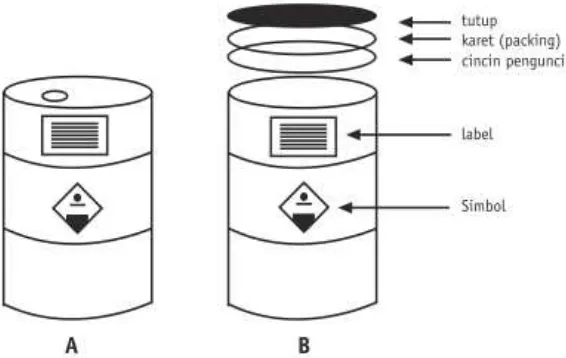

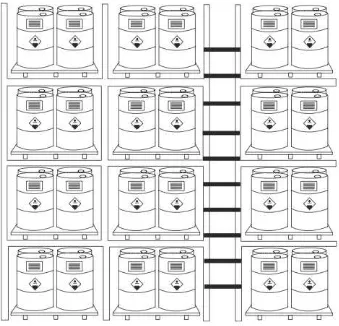

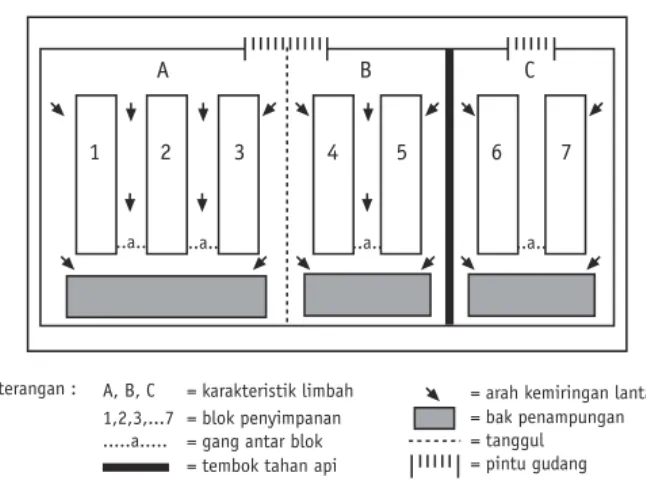

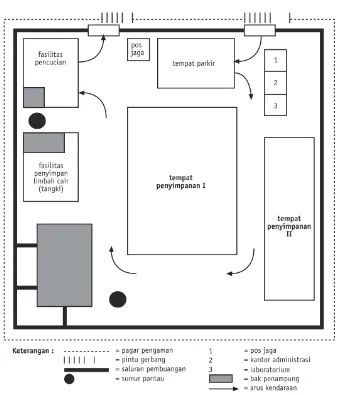

PP 74/2001 mengatur juga secara umum pengangkutan B3 (pasal 13), pengemasan B3 (pasal 15), pemberian label dan simbol (pasal 17), penyimpanna B3 (pasal 18). Lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan B3 membutuhkan pengaturan tersendiri, agar tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan dalam penyimpanan tersebut. Salah satu persyaratan kelengkapan pada tempat penyimpanan tersebut adalah sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3 (pasal 19). B3 yang dianggap kadaluwarsa, atau tidak memenuhi spesifikasi, atau bekas kemasan, yang tidak dapat digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dikelola sebagai limbah B3 (pasal 20). B3 kadaluwarsa adalah bahan yang karena kesalahan dalam penanganannya menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atau karakteristik sehingga bahan tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Sedang B3 yang tidak memenuhi spesifikasi adalah bahan yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan yang ditentukan.

PP 74/2001 mengatur juga masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi orang yang bekerja di bidang ini, yang menjadi tanggung jawab bagi pengusaha. Salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah kewajiban uji kesehatan secara berkala bagi pekerja, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, denganmaksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja atau pengawas lokasi tersebut (pasal 23).

Salah satu kehawatiran utama dalam penanganan B3 adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan baik pada saat masih dalam penyimpanan maupun kecelakaan pada saat dalam pengangkutannya. Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke lingkungan, yang memerlukan penanggulangan cepat dan tepat (pasal 24). Bila terjadi kecelakaan, maka kondisi awalnya adalah berstatus keadaan darurat (emergency). Langkah darurat yang harus dilakukan adalah (pasal 25):

o Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan

o Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur standar penanggulangan

kecelakaan

o Melaporkan kecelakaan atau keadaan darurat tersebut kepada aparat

Kota/Kabupaten setempat

o Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi masyarakat sekitar lokasi

kejadian.

3 KARAKTERISASI B3 MENURUT PP74/2001

Penjelasan PP 74/2001 menguraikan secara singkat klasifikasi B3 sebagai berikut: a. Explosive (mudah meledak): adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar

merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan Diffrential Scanning Calorimetry (DSC) atau Differential Thermal Analysis (DTA), sedang 2,4-dinitrotoluena atau Dibenzoil-peroksida digunakan sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut, akan diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih tinggi dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak. b. Oxidizing (pengoksidasi): pengujian bahan padat dilakukan denganemtode uji

pembakaan menggunakan ammonium persulfat sebagai senyawa standar. Sedang untuk bahan cair, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Suatu bahan dinyatakan sebagai pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.

c. Flammable (mudah menyala):

o Extremely flammable: padatan atau cairan yang memiliki titik nyala (flash point)di

bawah 0oC dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35oC.

o Hghly flammable: padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0oC - 21oC. o Flammable:

o Bila cairan: bahan yang mengandung alkohol kurang dari 24%-volume, dan

atau mempunyai titik nyala ≤ 60oC (140oF), akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lainnya, pada tekanan 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode Closed-up test.

o Bila padatan: bahan bukan cairan, pada temperatur dan tekanan standar

dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus menerus dalam 10 detik. Pengujian dapat pula dilakukan dengan Seta Closed-cup Flash Point Test,

dengan titik nyala di bawah 40oC.

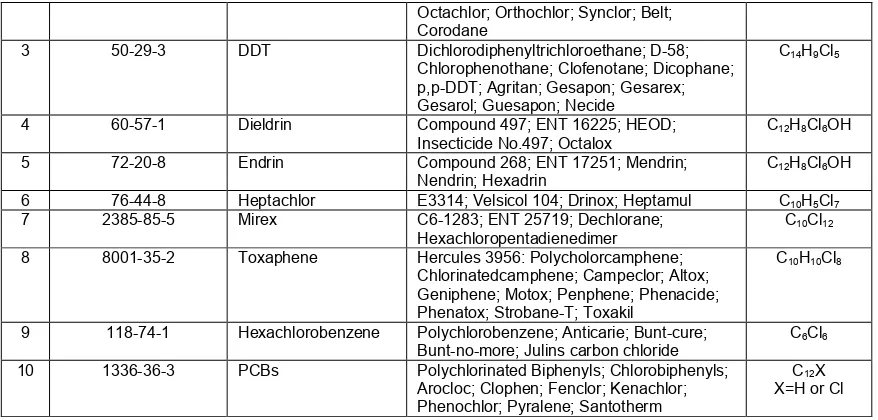

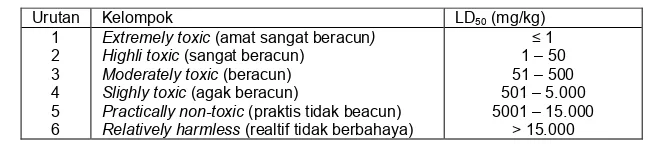

d. Toxic (beracun): akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Tingkatan racun dikelompokkan seperti tabel berikut.

Tabel 2.4: Tingkat racun menurut PP 74/2001

Urutan Kelompok LD50 (mg/kg)

1 2 3 4 5 6

Extremely toxic (amat sangat beracun) Highli toxic (sangat beracun)

Moderately toxic (beracun)

Slighly toxic (agak beracun)

Practically non-toxic (praktis tidak beacun)

Relatively harmless (realtif tidak berbahaya)

≤ 1 1 – 50 51 – 500 501 – 5.000 5001 – 15.000

> 15.000

e. Harmful (berbahaya): padatan maupun cairan ataupun gas yang jika kontak atau melalui inhalasi (pernafasan) atau melalui oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.

f. Corrosive (korosif): mempunyai sifat

o Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit

o Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja standar SAE-1020

dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55oC.

o Mempunyai pH ≤ 2 untuk B3 bersifat asam, dan atau pH ≥ 12,5 untuk B3 bersifat

basa.

g. Irritant (bersifat iritasi): padatan maupun cairan yang bila terjadi kontak secara langsung, dan apabila terus menerus kontak dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan

i. Chronic toxic (toksik kronis):

o Carcinogenic (karsinogen): sifat bahan penyebab sel kanker, yaitu sel liar yang

dapat merusak jaringan tubuh

o Teratogenic: sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan

pertumbuhan embrio

o Mutagenic: sifat bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom yang

dapat merubah genetika.

Referensi Utama:

o Undang-Undang No. 32 tahun 2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

o Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001: Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun, 26 November 2001

o Undang-undang No. 19 tahun 2009: Pengesahan Konvensi Stockholm tentang

BAGIAN III

PERATURAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

1 UMUM

Survai di Amerika Serikat pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa hampir 90 % dari limbah B3 yang dikelola berasal dari kegiatan industri dan 70 % diantaranya berasal dari industri kimia dan petroleum. Lebih dari 90 % limbah yang berkatagori berbahaya, terutama karena sifat korosifitasnya, merupakan limbah cair atau aquous liquid waste. Walaupun limbah itu berasal dari kegiatan industri, namun tidak semua berkatagori Limbah B3. Studi yang dilakukan oleh Dames & Moore untuk mengkaji kelayakan pusat pengolah limbah B3 di Cileungsi menghasilkan proyeksi total limbah berbahaya di daerah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) pada tahun 1990 sebesar 1.984.626 ton (padat, cair dan gas). Selain itu, survai limbah B3 yang berasal dari industri-industri di Otorita Batam menyimpulkan bahwa :

− Karakteristik limbah cair industri adalah : mudah terbakar (11,52 %), beracun (2,50 %), korosif (8,44 %) dan non B3 (77,54 %)

− Karakteristik limbah padat industri adalah : mudah terbakar (0 %), beracun (0,90 %), korosif (1,52 %) dan non B3 (97,58 %)

− Limbah B3 (cair dan padat) dari industri rata-rata di bawah 5 % dari total limbah industri yang dihasilkan.

Sebagaimana dibahas pada Bagian I, pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perudang-undangan, khususnya Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 UU tersebut menggariskan bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

6.

Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.Secara spesifik pengelolaan limbah B3 telah diatur lebih lanjut dalam:

− Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP18/1999)

− Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

No. 18 tahun 1999 (PP85/1999)

Dalam hal masalah lintas batas limbah ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, yang berupaya mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secara tidak syah. Sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang terbuka, Indonesia sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya, baik antar pula di Indonesia, maupun limbah yang datang dari luar negeri. Peraturan-peraturan yang langsung menangani lintas batas limbah adalah:

• Keputusan Presiden RI No.61/1993 tentang Pengesahan Convension on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal,

• Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 349/Kp/XI/92 tentang pelarangan impor limbah B3 dan plastik

• Keputusan Menteri Perdagangan RI No.155/Kp/VII/95 tentang barang yang diatur tata niaga impornya

• Keputusan Menteri Perdagangan RI No.156/Kp/VII/95 tentang prosedur impor limbah

Disamping itu, PP 18/1999 jo PP 85/1995 melarang impor limbah B3 kecuali dibutuhkan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan daur-ulang limbah. Dengan SK Menteri Perdagangan No. 156/KP/VII/95, limbah B3 yang dapat diimpor adalah skrap timah hitam (aki bekas), sampai jangka waktu terbatas.

Sebagai negara industri yang dapat dikatakan relatif paling maju, maka tidaklah berlebihan bila dalam diktat ini dibahas juga pengertian dan pengembangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan limbah B3 di Amerika Serikat, khususnya konsep

cradle-to-grave yang menjadi rujukan dalam peraturan tentang limbah berbahaya di Indonesia. Dapat dikatakan, sampai tahun 1960-an pengelolaan limbah industri di Amerika Serikat masih belum memadai, misalnya hanya dibuang ke lahan landfill yang belum dilapis secara kedap. Timbulnya gerakan lingkungan tahun 1960-an, memaksa Kongres Amerika untuk memperhatikan masalah limbah industri ini lebih serius.

2 PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM PP 18/1999 JUNCTO PP 85/1999

Hal yang Diatur:

PP 18/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun terdiri dari 8 bab yang dibagi lagi menjadi 42 pasal. Kedelapan bab tersebut adalah :

− Bab I (pasal 1 sampai 5): Ketentuan umum,

− Bab II (pasal 6 sampai 8): Identifikasi limbah B3

− Bab III (pasal 9 sampai 26): Pelaku pengelolaan,

− Bab IV (pasal 27 sampai 39): Kegiatan pengelolaan ,

− Bab V (pasal 40 sampai 61): Tata laksana,

− Bab VI (pasal 62 sampai 63): Sanksi,

− Bab VII (pasal 64 sampai 65): Ketentuan peralihan,

− Bab VIII (pasal 66): Ketentuan penutup.

Sedang PP 85/1999 yang merupakan perubahan dari PP 18/1999 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal I berisi pasal-pasal dalam PP 18/1999 yang mengalami perubahan, dan pasal II (Penutup). Dalam pasal I dijelaskan pasal-pasal dalam PP18/1999 yang mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3 pasal, yaitu: pasal 6, pasal 7, dan pasal 8.

Sumber, Karakteristk dan Proses Penentuan Limbah B3:

adalah : '... untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali ' (pasal 2).

Sebelumnya PP 19/1994 mendefinisikan bahwa penghasil limbah B3 tidak hanya mereka yang bergerak dalam kegiatan yang bersifat komersial tetapi termasuk juga perorangan yang menyimpan limbahnya dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah tersebut ditangani lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian PP 12/1995 membatasi, bahwa yang terkena definisi tersebut adalah badan usaha yang menghasilkan limbah B3. PP18/99 mendefisikan bahwa penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 seperti di tegaskan dalam Ps1(5). Pengertian ‘orang’ yang sering muncul dalam PP18/99 seperti dijelaskan dalam Ps1(18) adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum. Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, seperti batere bekas, serta kegiatan skala kecil tidak terkena peraturan ini, karena pengaturannya akan ditetapkan kemudian oleh instansi yang bertanggungan jawab, seperti ditegaskan dalam Ps9(6). Bila batasan penghasil limbah B3 diterapkan juga pada kelompok tersebut, akan menimbulkan permasalahan, karena izin pengelolaan limbah B3 membutuhkan prosedur administrasi yang tidak sederhana, yang hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah usaha komersial.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan limbah berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat diidentifikasikan menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi (PP85/99 Ps 6).

Sebuah limbah dinyatakan sebagai limbah B3, melalui beberapa langkah, yaitu:

• Langkah 1: mengidentifikasi limbah yang dihasilkan, dengan daftar limbah (Lampiran 1 Tabel 1 dan 3) atau daftar kegiatan (Lampiran 1 Tabel 2) yang tercantum dalam PP85/99, seperti diatur dalam Ps 7(1). Bila terdapat dalam daftar, maka secara formal limbah tersebut adalah limbah B3. Bila tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka identifikasi harus dilanjutkan dengan Langkah berikutnya

• Langkah 2: melakukan uji karakteristik sebagaimana tercantum dalam Ps 7(3) PP85/99 seperti diuraikan berikut ini.

Ps 7 (1) PP85/99 menyebutkan bahwa jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi: a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran I Tabel 1)

b. Limbah B3 dari sumber spesifik (Lampiran I Tabel 2)

c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi (Lampiran I Tabel 3)

Rincian dari masing-masing jenis kelompok tersebut terdapat pada Lampiran I PP85/99, yaitu Tabel 1 (Sumber tidak spesifik), Tabel 2 (Sumber spesifik) dan Tabel 3 (limbah kimia kadaluarsa).

Ps 7(3) PP85/99 selanjutnya mendefinisikan uji karakteristik limbah B3 sebagai berikut: a. Mudah meledak

b. Mudah terbakar c. Bersiafat reaktif d. Beracun

e. Menyebabkan infeksi f. Bersifat korosif

Sumber limbah tidak spesifik adalah sumber limbah yang menghasilkan limbah yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan. Terdapat 43 jenis limbah yang termasuk kelompok ini.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Sumber limbah ini terbagi dalam 51 jenis kegiatan yang termasuk kelompok penghasil limbah B3.

Jenis kegiatan yang termasuk kelompok sumber spesifik adalah industri atau kegiatan: pupuk, pestisida, proses kloro-alkali, resin adesif, polimer, petrokimia, pengawetan kayu, peleburan-pengolahan besi dan baja, operasi penyempurnaan baja, peleburan timah hitan (Pb), peleburan-pemurnian tembaga, tinta, tekstil, manufaktur dan perakitan kendaraan-mesin, electroplating dan galvanis, cat, batere sel kering, batere sel basah, komponen elektronik-peralatan elektronik, eksplorasi dan produksi minyak-gas-panas bumi, kilang minyak dan gas bumi, pertambangan, PLTU yang mengunakan bahan bakar batu-bara, penyamakan kulit, zat warna dan pigmen, farmasi, rumah sakit, laboratorium riset dan komersial, fotografi, pengolahan batu-bara dengan pirolisis, daur-ulang minyak pelumas bekas, sabun deterjen-produk pembersih desinfektan-kosmetik, pengolahan lemak hewan/nabati dan derivatnya, allumunium thermal metallurgy-allumunium chemical conversion coating, peleburan dan penyempurnaan seng, prosers logam non-ferro, metal hardening, metal-plastic shaping, laundry dan dry cleaning, IPAL industri, pengoperasian insinerator limbah, daur-ulang pelarut bekas, gas industri, gelas keramik/enamel, seal-gasket-packing, produk kertas, chemical-industrial cleaning, foto-kopi, semua jenis industri yang menghasilkan dan menggunakan listrik (untuk limbah PCB), semua jenis industri konstruksi (untuk limbah asbestos), bengkel pemeliharaan kendaraan.

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buanagn produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terdapat 178 jenis bahan kimia yang termasuk kelompok limbah B3.

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya (bandingkan dengan uraian pada PP74/2001)

Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang memunyai salah satu sifat:

• Berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24%-volume, dan atau pada titik nyala ≤ 60oC (140oF), akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lainnya, pada tekanan 760 mmHg.

• Bukan berupa cairan yang pada temperatur dan tekanan standar dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus menerus.

• Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar

• Merupakan limbah pengoksidasi

Limbah yang bersifat reaktif pada air adalah limbah-limbah dengan salah satu sifat:

• Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan

tanpa peledakan

• Limbah yang bila bercampur dengan air (termasuk uap air) menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan

• Limbah sianida, sulfida atau amoniak yang pada pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan

• Limbah yang dengan mudah dapat meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan

standar

• Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi

Limbah yang beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lignkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut. Indikator sifat racun yang digunakan adalah TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure), seperti tercantum dalam lampiran II PP85/99, yang merupakan batas ambang yang digunakan untuk indikasi B3. Pada dasarnya sebetulnya, uji TCLP adalah uji yang dikembangkan oleh US-EPA, yang merupakan simulasi terburuk kondisi landfill, yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada air tanah, yang airnya digunakan secara rutin. Simulasi transportasi pencemar ini, menghasilkan batas aman yang memperhitungkan probabilitas terjadinya toksisitas kronik non-kanker maupun kanker. Namun dalam versi Indonesia, bila ambang batas TCLP tidak terlampaui, penghasil limbah masih tetap diharuskan melakukan uji toksisitas akut maupun kronis

Limbah yang menyebabkan infeksi yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera, yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat lain di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat

o Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit

o Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja standar SAE-1020 dengan

laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55oC.

o Mempunyai pH ≤ 2 untuk B3 bersifat asam, dan atau pH ≥ 12,5 untuk B3 bersifat

basa.

Pengelolaan limbah radioaktif tidak termasuk dalam peraturan ini (Ps 5 PP18/99), dan kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional sesuai dengan UU no. 31 tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.

Limbah yang Dapat Dikeluarkan dari Daftar Lampiran I:

Menurut PP85/99, daftar limbah yang dapat dikecualikan adalah seperti terdapat pada Lampiran I – Tabel 2, dengan kode:

• D220: limbah dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Asal limbahnya adalah slop minyak, drilling mud bekas, sludge minyak, karbon aktif dan absorban bekas, sludge dari IPAL, cutting pemboran, residu dasar tanki.

• D221: limbah dari kegiatan kilang minyak dan gas bumi. Asal limbahnya adalah sludge minyak, katalis bekas, karbon aktif bekas, sludge dari IPAL, filter bekas, residu dasar tanki, limbah laboratorium, limbah PCB

• D223: PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Asal limbahnya adalah

Gambar

Garis besar

Dokumen terkait

Bila perusahaan dihadapkan pada satu usul investasi, ia akan lebih mudah memutuskan, apakah rencana tersebut akan dijalankan atau tidak. Tetapi bila ada beberapa rencana

Air bila didinginkan dalam suatu kesetimbangan, fasa padat (ice) dan cair berada bersama-sama dengan batas fasa adalah permukaan dari es.. Saat dipanaskan, cairan menguap,

Minyak atsiri, minyak mudah menguap, atau minyak terbang merupakan campuran dari senyawa yang berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi maupun titik didih yang

Cairan mudah terbakar, lebih dari 10 gallon cairan harus disimpan didalam lemari safety atau dalam drum safety. Khusus untuk bahan-bahan yang termasuk

Minyak atsiri, minyak mudah menguap, atau minyak terbang merupakan campuran dari senyawa yang berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi maupun titik didih yang

Syarat penyimpanan: suhu ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas termasuk loncatan api, listrik dan bara rokok, jauhkan dari bahan-bahan cairan

Minyak atsiri, minyak mudah menguap, atau minyak terbang, merupakan campuran dari senyawa yang berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi maupun titik didih yang

Penyulingan adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari 2 macam campuran atau lebih, berdasarkan perbedaan titik uapnya dan proses ini dilakukan