BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Benteng Vredeburg adalah salah satu peninggalan bangunan kolonial di Indonesia dan dibangun pada tahun 1760 di kota Yogyakarta. Maksud pemerintah Kolonial Belanda (VOC) membangun benteng ini adalah untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta selepas pemecahan kerajaan Mataram Islam melalui Perjanjian Giyanti. Pada saat diresmikan penggunaannya benteng tersebut diberi nama Benteng Rustenburg (Suhara & Sulistya, 2011: 35-36).

Setelah direnovasi pada tahun 1767 dibawah pengawasan Frans Haak, pengembangan Benteng Rustenburg mengalami banyak hambatan sehingga benteng ini baru dapat beroperasi dengan baik sebagai benteng pertahanan di tahun 1788 dibawah pemerintahan residen Yogyakarta, William Arnold Alting. Menyusul bangkrutnya VOC, Benteng Rustenburg berpindah kepemilikan kepada Republik Bataf (Bataavsche Republiek) pada tahun 1799 hingga tahun 1807, sebelum diakuisisi oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1811 dibawah pemerintahan Daendels dan berganti nama menjadi Benteng Vredeburg (Suhara & Sulistya, 2011).

Pada tahun 1811 hinga 1816, Benteng Vredeburg berada dibawah kekuasaan Inggris setelah kekalahan Kerajaan Belanda. Perubahan fisik Benteng Vredeburg yang cukup siginifikan terjadi pada tahun 1876 pasca gempa bumi Yogyakarta, dengan masuknya elemen hunian yang lebih permanen serta hilangnya sebagian fungsi pertahanan pada tahun 1898. Dengan stabilnya pemerintahan Kolonial pada

akhir abad 19 hingga awal abad 20, tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi pada kurun 1898 – 1942 saat pendudukan Jepang dimulai. Selepas pendudukan Jepang pada tahun 1945, Benteng Vredeburg sempat mengalami kekosongan sebelum dipergunakan sebagai asrama sekolah militer pada tahun 1949 – 1950. Penggunaan Benteng Vredeburg sebagai Asrama Militer tidak berlangsung lama, Benteng Vredeburg lalu diserah terimakan kepada TNI untuk dipergunakan sebagai markas militer hingga tahun 1977(Vredeburg, 1978).

Setelah melewati serangkaian pengelola, status Benteng Vredeburg sebagai Bangunan Cagar Budaya dikukuhkan melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981. Proses pemugaran bangunan Benteng Vredeburg dimulai pada bulan Agustus 1981. Penetapan Benteng Vredeburg sebagai bangunan cagar budaya sekaligus museum disebabkan oleh nilai penting historis, ilmu pengetahuan, serta nilai penting yang terkandung pada bangunan kolonial Benteng Vredeburg hingga keberadaan bangunan kolonial ini patut dilestarikan (Suhara & Sulistya, 2011: 58). Pada tahun 1987 Museum Benteng Vredeburg diresmikan penggunaannya sebagai museum, namun proses pemugaran bangunan Benteng Vredeburg masih terus berlanjut hingga tahun 1994. Sampai saat ini Benteng Vredeburg merupakan bangunan cagar budaya yang sekaligus difungsikan sebagai museum perjuangan nasional.

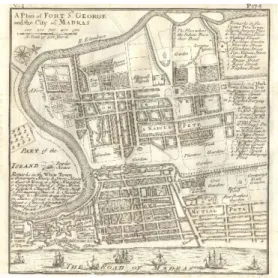

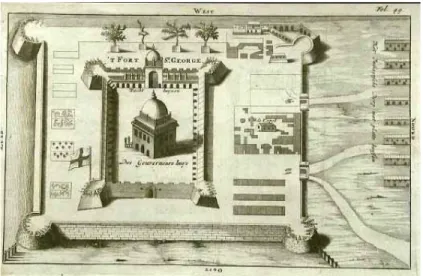

Fenomena pemakaian bangunan cagar budaya sebagai museum tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, namun telah lazim dilakukan di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Fort St. George di Chennai, India. Dibangun pada tahun 1644, kompleks bangunan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu gereja St. Mary yang

selesai dibangun tahun 1680 dan Museum Benteng (fort Museum) yang selesai dibangun tahun 17951 (Gambar 1.1 A). Fort St. George berbentuk hampir bujur sangkar dengan bastion di tiap sudutnya. Dibutuhkan setidaknya 14 tahun pembangunan hingga benteng dapat berfungsi di tahun 16532. Bangunan ini sempat berfungsi sebagai Madras Bank sebelum akhirnya diresmikan sebagai museum pada tanggal 31 Janurai 1948. Museum ini memiliki koleksi kolonial peninggalan British East Indies dan Pemerintah Kolonial Inggris, serta organisasi kolonial lainnya. Mayoritas koleksi adalah hibah maupun peninggalan dari organisasi yang sempat beroperasi di benteng St. George Chennai3.

Gambar 1.1 Fort St George Chennai dalam peta kota, abad 18. (Sumber: http://asi.nic.in/asi_museums_chennai.asp dan

http://www.chennai.org.uk/monuments/george-fort.html; diakses 10 September 2015)5

1 Informasi diambil dari http://asi.nic.in/asi_museums_chennai.asp; diakses 11 September 2015. 2 Informasi diambil dari http://indiahistoryspeaks.blogspot.co.id/2007/12/british-and-tamil-jab-they-meet-fort-st.html; diakses 11 September 2015

3 Ibid.

Gambar 1.2 Fort St George Chennai dalam rancangan tapak awal, abad 18. (Sumber: http://asi.nic.in/asi_museums_chennai.asp dan

http://www.chennai.org.uk/monuments/george-fort.html; diakses 10 September 2015)6

Contoh lainnya adalah Military History Museum Dresden (Militärhistorische Museum der Bundeswehr), di Dresden, Jerman. Dibangun pada tahun 1873 hingga 1876 sebagai gudang senjata (armoury) untuk Kaisar Wilhelm I, bangunan ini dialihfungsikan menjadi museum sejarah militer pada tahun 1897 dengan koleksi senjata dari Royal Arsenal Collection. Setelah itu, Museum Dresden berganti nama menjadi The Royal Saxon Army Museum sebelum akhirnya menjadi Saxon Army Museum di tahun 1923. Dalam perjalanan waktu, museum ini berubah menjadi Army Museum of the Wehrmacht pada tahun 1938, serta Army Museum of The GDR di tahun 1972. Museum ini sempat ditutup pada tahun 1989 menyusul

konsolidasi Jerman Barat – Timur dan runtuhnya Tembok Berlin serta akibat berubahnya konsep politik Jerman7.

Pada tahun 2001 museum melakukan rencana ekpansi dalam usaha untuk memperbaharui diri dan menarik minat pengunjung. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kompetisi desain arsitektur untuk ekspansi dan penambahan museum yang dimenangkan oleh Daniel Libeskind. Pekerjaan ekspansi dan pembaharuan ini selesai dalam enam tahun. Pada ekspansi ini, fasad museum yang berlanggam neo-klasik ‘dipotong’ oleh penambahan ruang baru. Desain Libeskind menyerupai mata tombak dibuat dari metal dan kaca (Gambar 1.2) untuk merepresentasikan demokrasi, menciptakan kontras dengan fasad rigid dari beton dan mortar yang diasosiasikan dengan masa lalu. Kompleks Museum seluas 20.000 m2 dengan luasan bangunan 14.000m2 merupakan museum terluas di Jerman. Wajah baru museum ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai perang dan kekerasan8.

7 Diambil dari http://militerhistorisches-museum.bundeswehr.de dan http://www.mhmbw.de/facts; diakses 12 September 2015.

Foto 1.1 Military History Museum Dresden, Jerman.

(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr_Military_History_Museum,

http://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2011/oct/23/dresden-military-history-museum-in-pictures, http://www.mhmbw.de/facts; diakses 12 September 2015)

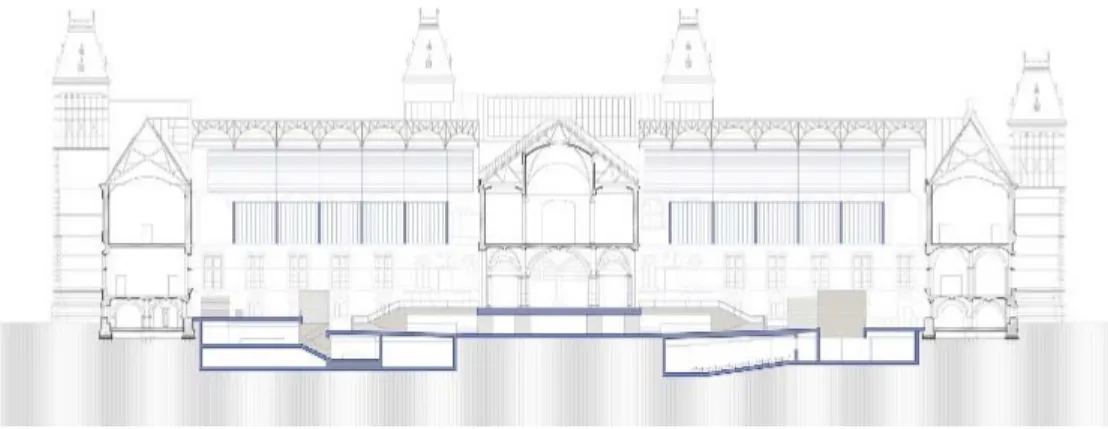

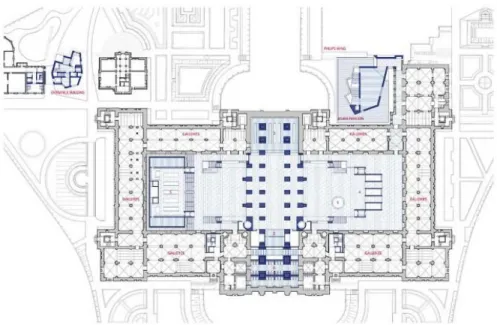

Renovasi Rijkmuseum Amsterdam yang dimenangkan pada tahun 2000 oleh biro arsitek Cruz y Ortiz Arcitectos tidak banyak mengubah bangunan asli yang di rancang oleh Peter Cuypers pada tahun 1895. Dimulai pada tahun 2004, renovasi yang menutup museum ini baru dibuka untuk umum 10 tahun kemudian setelah menghabiskan biaya lebih dari USD 500 juta9. Proyek renovasi ini mengubah Rijkmuseum menjadi bangunan yang lebih terang, menambah pintu masuk baru, restoran, paviliun Asia, serta ruang untuk pameran luar ruangan. Renovasi ini juga berfungsi untuk memperbaharui fasilitas-fasilitas utama museum seperti

9

http://www.slate.com/blogs/the_eye/2013/12/12/remodeling_a_dutch_institution_the_new_rijksm useum_by_oeke_hoogendijk.html, diakses pada 10 September 2015.

perpustakaan digital, area konservasi dan koleksi yang terpisah serta fasilitas keamanan dan kontrol iklim baik bagi pengujung maupun bagi koleksi10.

Gambar 1.3 Rijksmuseum Amsterdam, Kerajaan Belanda. Gambar menunjukkan potongan rencana bangunan pasca renovasi 2011

(Sumber: http://www.archdaily.com/357590/rijksmuseum-cruz-y-ortiz-arquitectos, diakses 1 Agustus 2015)11

Pada dasarnya renovasi tersebut selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional baru, juga dilakukan untuk mengantisipasi munculnya paradigma baru. Perubahan paradigma baru dalam penyampaian narasi pada ruang-ruang museum misalnya, memerlukan instalasi multimedia, serta kebutuhan ruang-ruang baru (Lord, dkk, 2012; Crimm, dkk., 2009: 4). Selain itu, munculnya paradigma baru pada museum yang menggeser fokus ekshibisi dari objek menuju pengunjung.. Gail Dexter Lord dalam bukunya berjudul Manual of Museum Planning (Lord, 2012: 39) mengemukakan fungsi-fungsi museum di masa modern dan pasca-modern yaitu museum memiliki kapasitas sebagai kolektor artefak hasil budaya dan berfungsi

10 Diambil dari http://www.archdaily.com/357590/rijksmuseum-cruz-y-ortiz-arquitectos, diakses 20 Agustus 2015.

sebagai mediator pergerakan budaya dan sains. Sehingga dalam fungsinya sebagai penyampai content, museum memiliki kemampuan untuk mempercepat dan/atau katalis perubahan. Dalam fungsinya sebagai katalis pembangunan, museum adalah patron perkembangan arsitektur, mempromosikan revitalisasi wilayah, serta sebagai image branding dari kota dan masyarakat.

Gambar 1.4 Rijksmuseum Amsterdam, Kerajaan Belanda. Gambar menunjukkan denah rencana bangunan pasca renovasi 2011

(Sumber: http://www.archdaily.com/357590/rijksmuseum-cruz-y-ortiz-arquitectos, diakses 1 Agustus 2015)12

Selain itu, perubahan selera dan standar setempat secara fundamental mengubah fasilitas yang harus diakomodasi, menyebabkan ekspansi ataupun renovasi menjadi

keharusan dalam upaya museum mengejar kenyamanan ruang dan fungsionalitas (Crimm, dkk, 2009: 4). Museum juga memiliki potensi sebagai penggiat wisata dan pusat hiburan (entertainment venue) serta pusat kegiatan sosial. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Gilmore dan Joseph Pine (van Mensch & van Mensch, 2011: 41) yang menitik beratkan pada perubahan pendekatan pelayanan menuju pengalaman.

Contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa alihfungsi bangunan cagar budaya dan bersejarah menjadi fungsi museum baru dengan segala tuntutannya dapat dilakukan. Alih fungsi yang disesuaikan dengan kaidah pelestarian bangunan memungkinkan bangunan cagar budaya dipergunakan sebagai museum ini disebut adaptasi alih-fungsi. Proses adaptasi alih-fungsi13

dideskripsikan sebagai cara untuk memperpanjang umur bangunan dengan cara mengadaptasikan fungsi baru dengan tetap mempertahankan bentukan historisnya dan mengubah atau menambah fasilitas baru pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru (Orbasli, 2008: 46). Proses adaptasi merupakan konsep konservasi pada bangunan cagar budaya/bangunan bersejarah yang mengadopsi fungsi dan kebutuhan baru dengan perubahan minimal tanpa mengubah signifikansi bangunan14.

1.2 RUMUSANMASALAH

Sebagai salah satu bangunan cagar budaya dengan bangunan asli benteng yang difungsikan sebagai museum, melestarikan bentukan dan elemen-elemen

13http://www.archinode.com/lcaadapt.html, diunduh 28 Juni 2013

14 Diambil dari Adaptive Re Use, Preserving our past, Building our future, oleh Pemerintah Australia, Department of the Environment and Heritage terbitan 2004.

arsitektural pada Museum Benteng Vredeburg adalah sebuah tanggung jawab yang diemban oleh pengelola museum. Contoh-contoh yang telah dungkapkan sebelumnya membuktikan bahwa kedua kebutuhan ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah berupa:

1. Bagaimanakah adaptasi arsitektural yang paling sesuai untuk diterapkan pada Benteng Vredenburg agar pelestarian dan pengembangan fungsinya sebagai museum tidak bertentangan dengan kaidah arsitektural dan arkeologis?

2. Faktor-faktor arsitektural dan arkeologis apa saja yang harus dipertimbangkan dalam proses adaptasi museum Benteng Vredenburg ?

1.3 TUJUANDANMANFAATPENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan konsep acuan pemanfaatan museum pada bangunan cagar budaya, khususnya bangunan dengan fungsi awal benteng (fortress) kolonial yang dibangun oleh VOC pada abad ke 17-18 Masehi.

2. Memberikan saran pengembangan dan pemanfaatan ruang, terutama dengan tetap mempertahankan bentukan dan elemen arsitektural semula.

1. Secara akademik dapat dipakai sebagai acuan atau referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan rancang bangun pada museum yang memakai bangunan kolonial.

2. Dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan renovasi maupun ekspansi fisik pada museum berbasis bangunan kolonial.

1.4 RUANGLINGKUPPENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah Museum Benteng Vredeburg; sebagai contoh bangunan bersejarah yang mengalami perubahan fungsi dan proses adaptasi menjadi museum. Bangunan Benteng Vredeburg pada masa sebelum dan awal operasional Museum Benteng Vredeburg serta data fisik pada tahun 2011, bertepatan dengan dilaksanakannya Revitalisasi Museum.

1.5 TINJAUANPUSTAKADANKEASLIANPENELITIAN

Penelitian mengenai proses adaptasi alih-fungsi pada bangunan bersejarah maupun bangunan cagar budaya telah banyak dilakukan. Museum yang mengadaptasi bangunan bersejarah dan bangunan cagar budaya merupakan hal yang umum terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan dapat diasumsikan bahwa mayoritas bangunan museum milik pemerintah di Indonesia mempergunakan bangunan cagar budaya yang dipertahankan kelestariannya. Dalam usaha untuk mengikuti perubahan fungsi, tuntutan standar kelayakan

bangunan dan trend museum yang terus berkembang; bangunan-bangunan museum ini akan terus mengalami perubahan.

Lori J Ryder (1995) dalam tesisnya yang berjudul Butler Center: A Case for the Adaptive Re-use of Industrial Building, mengemukakan tentang prinsip-prinsip adaptive reuse dengan studi perbandingan antara proses rehabilitasi di kota industri Lowell, Massachusets dan bangunan bekas American Hard Rubber Company di kota Butler, New Jersey. Proses adaptive reuse pada kedua kota ini ditilik dari keberhasilan ekonomi dan kemampuan rehabilitas untuk menghidupkan wilayah tersebut. Tesis ini berfokus pada proses adaptive reuse pada perencanaan sebuah wilayah komersil dan fasilitas sipil yang ada dalam kota tersebut. Masterplan yang diajukan oleh penulis berupa fasilitas-fasilitas kota yang menggunakan bangunan bekas American Hard Rubber Company, yaitu berupa perpustakaan dan museum, kantor sipil, kantor polisi, fasilitas kesehatan, ruang komersil dan bisnis, ruang untuk seni dan kebudayaan. Walaupun tesis ini menyebutkan museum sebagai salh satu fasilitas pelengkap kota, museum bukan merupakan fokus dari kajian. Hal ini menyebabkan pembahasan adaptive reuse pada tesis ini tidak berfokus pada bangunan individu namun lebih pada perencanaan kota dan wilayah cagar budaya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Viscensius Agus Sulistya (2013) dalam tesis yang berjudul Strategi Pengembangan Program Publik Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mengemukakan mengenai pengaruh model museum partisipatif pada program-program publik di Museum Benteng Vredeburg. Penulis mempergunakan metode SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats) untuk menilai keberhasilan program-program tersebut. Salah satu faktor yang dianalisis

adalah faktor spasial dari Museum Benteng Vredeburg dan bagaimana hal itu mempengaruhi tingkat keberhasilan program-program publik Museum. Namun, Sulistya (2013) tidak menyoal proses adaptasi alih-fungsi bangunan cagar budaya yang terjadi pada Museum Benteng Vredeburg. Tata lanskap dan spasial yang diutarakan hanya menitikberatkan pada berhasil tidaknya unsur ini menyokong program pasritipatif di Museum Benteng Vredeburg.

Dari segi revitalisasi museum, Novi Ari Susanti (2011) telah melakukan penelitian yang tertuang dalam skripsi berjudul Revitalisasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Skripsi ini berfokus pada usaha-usaha revitalisasi pada Museum Benteng Vredebug pada tahun 2011 sebagai awal Gerakan Nasional Cinta Museum. Revitalisasi ini di lakukan untuk menyegarkan kembali museum agar dapat sejalan mengikuti perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Revitalisasi juga dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting budaya dan peningkatan kualitas museum, salah satuya Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Novi Ari Susanti(2011) menelaah efektifitas dan keberhasilan revitalisasi museum dalam dengan melakukan penelitian kualitatif yuridis empiris yang berfokus pada wawancara pengunjung dan staff museum. Aspek-aspek yang diteiti antara lain adalah kualitas SDM, pengelolaan managemen keuangan kebijakan museum, pengelolaan koleksi, kepuasaan pengunjung dan aspek spasial lanskap. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa Benteng Vredeburg cukup poptimal dalam mencapai tujuan revitalisasi museum, termasuk diantaranya menambah jumlah kunjungan kembali Museum Benteng Vredeburg. Namun sayangnya,

walaupun penelitian ini banyak mendalami aspek-aspek revitaliasi, termasuk diantaranya aspek fisik dan tata ruang, penelitian ini lebih berfokus pada aspek managerial pengelolaan museum serta tingkat kepuasan pengunjung atas museum. Hampir tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai aspek revitalisasi fisik museum, walaupun penulis sempat menyoal mengenai perubahan paradigma museum yang bersifat partisipatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Agung Ashshiddiqi (2016) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Undang-undang no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagai kafe (Studi Kasus Bangunan D Benteng Vredeburg) yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian ini melakukan evaluasi pemanfaatan bangunan cagar budaya yang dilakukan dengan membandingkan proses adaptasi alih-fungsi pada Bangunan D yang beralih-fungsi menjadi Indische Café di tahun 2012. Ashshiddiqi (2016) menyimpulkan bahwa proses adaptasi bangunan D secara umum sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian yang dikemukakan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2010. Bangunan D masih memiliki keaslian fasad di keempat sisi, serta tetap mempertahankan keseragaman dengan bentukan fasad dengan lingkungan sekitar. Penambahan beberapa fasilitas seperti toilet dalam bangunan D dianggap telah merusak susunan ruang interior namun merupakan perubahan minimal yang diperlukan demi fungsi baru. Penelitian ini menyoal secara lengkap proses adaptasi alih-fungsi pada bangunan cagar budaya menjadi bangunan publik komersil dan kesesuaian prosedur adaptasi yang dilakukan dilapangan dengan standar yang berlaku.

Beberapa contoh diatas hanya sedikit dari penelitian yang memiliki kaitan dengan tema dan kata kunci ‘proses adaptasi alih-fungsi museum partisipatif pada bangunan cagar budaya’. Dari contoh-contoh diatas didapatkan poin-poin yang menarik mengenai museum partisipatif dan proses adaptasi alih-fungsi pada bangunan cagar budaya. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis akan membahas proses adaptasi alih-fungsi pada bangunan kolonial berupa benteng menjadi museum di Indonesia. Penekanan lokasi menjadi penting karena Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang no 11 tahun 2010 yang mengatur tata cara pelestarian, konservasi dan reservasi benda cagar budaya, termasuk diantara Benteng Vredeburg. Signifikansi dari undang-undang ini adalah rambu-rambu adapatsi dan rehabilitasi dari bangunan cagar budaya yang ketat dan tidak memungkinkan adanya perubahan yang signifikan pada bangunan. Sementara itu, ada perbedaan fungsi dan bentukan arsitektural yang mendasar antara benteng dan museum. Perubahan pada fungsi militer/keamanan/pertahanan menjadi edukasi/publik merupakan perubahan yang akan berpengaruh pada fasilitas penunjang museum, selain pada konfigurasi ruangan museum.

1.6 LANDASANTEORI

Dalam banyak literatur (Feilden, 2003; Orbasli, 2008), bangunan bersejarah merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah (historic value) selain sebagai habitat aktivitas manusia. Orbasli (2008; 5) menyatakan bahwa warisan budaya (heritage) mencakup reruntuhan, situs, monumen, istana dan kastil, bangunan vernakular dan gugusan bangunan pada wilayah urban. Tidak hanya nilai sejarah, habitat tersebut pun memiliki nilai budaya dan asosiasi. Alasan tersebut tersebut

menyebabkan konservasi dan adaptive reuse pada bangunan bersejarah menjadi penting (Orbasli, 2008: 3-5). Sebagian besar bangunan cagar budaya yang mengalami proses ini dengan mempertahankan hampir keseluruhan elemen struktural hingga elemen fasad berupa kulit luar dan partisi ruang dalam15. Proses perubahan dalam adaptive re-use amat bergantung pada aturan hukum yang berlaku di lokasi dimana bangunan tersebut didirikan serta pada keadaan social serta perubahan prioritas (MacLeod, 2005: 17).

Falk (1998) dalam Chen (2007: 178) menyatakan bahwa ingatan dapat dibangkitkan dengan bantuan lingkungan dan bangunan museum. Hal yang serupa dikemukakan oleh Halbwachs (1980:140) yang menyatakan bahwa ingatan kolektif terkait dengan lokasi dan tempat, serta mengemukakan signifikansi dari lingkungan fisik sebagai penyimpan ingatan. Urry (1999) dalam Chen (2007) menyatakan karakter dan kontinuitas bangunan bersejarah memberikan solidity yang menghubungkan masa kini dan masa lalu.Sehingga mengunjungi museum yang menggunakan bangunan bersejarah dapat memberikan inspirasi untuk membayangkan sejarah masa lalu dan membuat pengalaman tersebut sebagai bagian dari pengalaman pengunjung, memberikan pengertian dan pengalaman lintas generasi (Chen, 2007: 181).

Bangunan bersejarah juga memiliki keuntungan lain dengan adanya rasa memiliki dari komunitas di lingkungan bangunan tersebut dibangun. Dari sisi

15 Salah satu contoh adaptive re-use adalah proses pemakaian kembali MIT (Massachusets Institue of Technology)

ekonomi, rehabilitasi dan renovasi pada bangunan cagar budaya relatif lebih murah daripada pembangunan bangunan baru (Ryder, 1995:2).

Pemakaian kembali bangunan bersejarah dengan fungsi baru merupakan salah satu cara mempertahankan integritas16 struktural bangunan tersebut (Feilden, 2003). Integritas struktural disini merujuk pada kemampuan bangunan untuk menyokong beban dalam kaitannya dengan kegiatan bangunan tanpa mengalami kerusakan, baik fraktur, perubahan bentuk maupun kerusakan total (Samuel & Weir, 1993: 3-5), serta pemenuhan persyaratan lain seperti proteksi terhadap petir dan proteksi terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya17 . Intergritas struktural yang solid menyebabkan memberikan nilai lebih bagi bangunan bersejarah untuk dipertahankan. Feilden (2009) mempertahankan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah kerusakan berlanjut dan permanen pada Bangunan Cagar Budaya adalah dengan pemanfaatan berupa rehabilitasi untuk pemakaian berlanjut.

Walaupun demikian, proses adaptasi pada Benteng Vredeburg sebagai museum tidak pelak lagi mengharuskan adanya perubahan-perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan museum kontemporer (Feilden, 2003:10; Indonesia, 2005, pp. pasal 22-23, 87-89). Proses ini disebut adaptasi/Adaptive re-use dan merupakan konsep konservasi pada bangunan cagar budaya/bangunan bersejarah

16 Beban-beban tersebut ialah beban banguna sendiri serta beban eksternal dan internal lainnya. Kemampuan bangunan menyokong beban sangat ditentukan oleh material yang dipergunakan. (Diambil dari Introduction to Engineering Design: Modelling, Synthesis and Problem Solving Strategies By Andrew E. Samuel, John Weir -- Elsevier 1999: 3—5)

1717 UU no. 28 tahun 2002, Pasal 17. Proteksi terhadap kebakaran, proteksi terhadap petir dan kemampuan tampung beban muatan dapat dilakukan dalam bentuk pasif maupun aktif.

yang mengadopsi fungsi dan kebutuhan baru dengan perubahan minimal tanpa mengubah signifikansi bangunan18. Adaptive re-use, merupakan pendekatan konservasi arsitektural yang memperkenalkan fungsi baru pada bangunan bersejarah dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat diperpanjang masa hidupnya (Feilden, 2003). Adaptive Re-use19 dideskripsikan sebagai cara untuk

memperpanjang umur bangunan dengan cara mengaptasikan fungsi baru dengan tetap mempertahankan bentukan historisnya. Adaptive Re-use20 atau proses

adaptasi ini juga dideskripsikan sebagai cara untuk memperpanjang umur bangunan dengan cara mengaptasikan fungsi baru dengan tetap mempertahankan bentukan historisnya, mengubah atau menambah fasilitas baru pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru (Orbasli, 2008: 46), maupun sebagai upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak menyebabkan kemerosotan nilai historis atau kerusakan permanen pada bagian yang memiliki nilai penting21. Besarnya perubahan dalam proses ini amat bergantung pada hukum yang berlaku di area dimana bangunan tersebut berdiri serta pada keadaan social serta perubahan prioritas (MacLeod, 2005: 17). Dalam beberapa kasus, proses adaptasi ini mempertahankan hampir keseluruhan elemen struktural hingga elemen fasad berupa kulit luar dan partisi ruang dalam22.

18 Diambil dari Adaptive Re Use, Preserving our past, Building our future, oleh Pemerintah Australia, Department of the Environment and Heritage terbitan 2004.

19http://www.archinode.com/lcaadapt.html, diunduh 28 Juni 2013 20http://www.archinode.com/lcaadapt.html, diunduh 28 Juni 2013 21 (UU no. 11 tahun 2010 pasal. 1)

22 Salah satu contoh adaptive re-use adalah proses pemakaian kembali MIT (Massachusets Institue of Technology)

Pendekatan ini sesuai dengan pendekatan yang dianut dalam Undang-undang Cagar Budaya Indonesia23 yang menyatakan bahwa dalam proses adaptasi dan pengembangan Bangunan Cagar Budaya, harus dilakukan tanpa mengubah bentuk keseluruhan, gaya arsitektur asli dan keharmonisan dengan lingkungan dimana bangunan tersebut berdiri. Adaptasi dalam hal ini didefinisikan sebagai proses pengembangan cagar budaya untuk mengakomodasi kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas tanpa mengubah nilai penting yang terkandung di dalamnya24. Kebutuhan manusia yang dinamis diakomodasi dengan adanya penambahan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan fungsi bangunan serta pengubahan tatanan ruang dalam, walaupun hanya dapat dilakukan dalam batas tertentu.

Di lain pihak, pengukuhan Benteng Vredeburg sebagai bangunan cagar budaya25 tidak memberi ruang yang leluasa untuk perubahan permanen (Indonesia, 2010, p. pasal 113; Jokilehto, 2002: xii) maupun perubahan yang signifikan (Orbasli, 2008:6). Sementara itu kebutuhan museum modern mengalami perkembangan signifikan. Saat ini, fungsi yang harus dilakukan museum meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya pelestraian dan perlindungan kekayaan budaya26.

23 Undang-Undang no. 10 tahun 2011, pasal

24 Undang-undang no. 10 tahun 2011, pasal 1 ayat 33.

25 Bangunan Cagar Budaya di deskripsikan sebagai bangunan yang memberikan rasa takjub dan memancing rasa ingin tahu mengenai konteks manusia dan budaya yang terkait (Feilden, 2003: 1). Bangunan Cagar budaya memiliki nilai arsitektural, estetis, sejarah, ekonomi, sosial, bahkan politik

Perubahan paradigma tentang museum tersebut berkembang pada awal abad 20 hingga kini. Pada masa ini terjadi perubahan pola pikir mengenai bagaimana fungsi museum terkait dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat (Anderson, 200). Pada awalnya, museum dibangun sebagai wadah untuk memamerkan koleksi/objek museum dan sebagai wadah fungsi sekunder seperti penyimpanan, konservasi, administrasi dan pendataan, serta edukasi. Saat ini museum mengetengahkan edukasi populer (popular education) sebagai alternatif sebagai sisi pandang baru dari pendidikan formal yang diajarkan disekolah formal, sekaligus menjalankan fungsi utama museum yaitu akuisisi objek, konservasi dan preservasi, dan riset. Theodore Low (1942) dalam Museums in Motion karya Edward Alexander menyatakan bahwa sudah saatnya museum membuka diri. Hal ini dikukuhkan dengan definisi museum menurut ICOM yang diantara lain menyatakan bahwa museum adalah ruang publik yang terbuka untuk umum tanpa kecuali.

Perubahan paradigma ini semakin kuat sebagaimana yang tersirat dalam definisi museum yang menekankan pada ‘mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk ekshibisi untuk tujuan pendidikan dan hiburan’27. Definisi museum yang baru ini menjadi landasan museum untuk melakukan peneglolaan yang lebih fleksibel, serta menitikberatkan pada pengunjung dan konteks lingkungan museum. Hal ini mengubah museum menjadi pusat eksihibisi/pameran, edukasi dan ruang public dalam komunitas (Alexander, dkk: 284). Museum-museum memanfaatkan identitas budaya mereka dan membuka fungsi public yang tidak hanya mengakomodasi kebutuan pengunjung museum namun juga pengunjung non-

museum. Lord (2012: 39) mengemukakan bahwa walaupun museum nampak berfokus pada objek, sesungguhnya museum lebih menitikberatkan pada manusia.

Pergeseran ini mulai digerakan oleh organisasi MINOM yang mengemukakan gagasan mengenai paradigma museum baru sebagai lembaga yang demokratis serta memberikan penekanan pada pelayanan publik pada masyarakat dengan tujuan perkembangan sosial, serta menempatkan museum sebagai ágent of social change.28Ide yang serupa diajukan oeh Van Mensch (van Mensch & van Mensch, 2011: 13) yang menyatakan bahwa pengelolaan heritage dan informasi objek museum merupakan tanggung jawab dari masyarakat dan pengelola museum. Sehingga museum sebagai simpul sosial memiliki fokus baru pada peran publik dan masyarakat. Keadaan semacam ini mengakibatkan museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan konservasi koleksi melainkan juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dan komunitas yang bersangkutan.

Paradigma museum baru mengutamakan adanya social inclusion yang mengajak pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan museum (van Mensch & van Mensch, 2011: 49-50) dalam menciptakan, berbagi dan terhubung melalui content yang ada pada museum, baik objek artefak maupun program (Simon, 2010: iii). Model ini memberikan museum dan ruang-ruang sosial didalamnya sebagai venue multi-fungsi yang dapat mewadahi kegiatan sosial budaya dalam program museum segenap lapisan masyarakat (Simon, 2010: 36)

Pengaruh perubahan paradigma museum diatas akan mengubah bagaimana museum mepresentasikan objek-objek koleksinya. Cepat atau lambat, perubahan tersebut akan berpengaruh pada narasi dan penyampaian objek museum, serta program-program edukatif yang dijalankan oleh museum. Konsekuensi jangka pendek dari perubahan-perubahan ini adalah adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi oleh bangunan museum. Ruang-ruang sosial yang menunjang interaksi dan pertukaran informasi secara mandiri pada museum (Simon, 2010, p. 29) Sebagaimana dijelaskan oleh Macleod (2005) bahwa renovasi dan ekspansi menandai perubahan yang akan dianut oleh museum dalam penyampaian content objek/artefak museum; museum sebagai intitusi budaya menuju cultural consumer experience.

1.7 METODEPENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif komparatif yaitu penelitian yang kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, secara verbal maupun visual, dilakukan untuk mengmpulkan informasi mengenai suatu aspek atau satu gejala yang ada, secara apa adanya (Arikunto, 1989, p. 291), dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses perubahan fungsi pemanfaatan ruang spasial Benteng Vredeburg mulai dari tahun 1760 hingga 2011.

Selanjutnya deskripsi pemanfaatan ruang akan dibandingkan untuk mengetahui proses perubahan arsitektural spasial sebagai akibat dari perubahan konsep penggunaan Benteng Vredeburg, dari fungsi pertahanan/militear menuju fungsi museum/edukasi. Hasil perbandingan yang diperoleh akan dipergunakan sebagai

variabel untuk merancang konsep bangunan Benteng Vredeburg sebagai museum modern yang mengacu pada paradigma museum baru yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Museum Benteng Vredeburg yang bertujuan untuk melakukan telaah mendalam yang komprehensif atas proses adaptasi alih-fungsi yang dilakukan untuk mengubah Benteng Vredeburg menjadi fungsi Museum.

1.7.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Tahap pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

A. Data primer diperoleh dengan metode observasi langsung pada bangunan eksternal Museum Benteng Vredeburg baik berupa konfigurasi bangunan fisik maupun tata lanskap, perubahan-perubahan fisik yang dapat ditelaah dengan mata telanjang serta bagaimana perilaku dan reaksi pengunjung museum terhadap tata ruang yang dipergunakan saat ini.

B. Data sekunder diambil observasi tidak langsung dilakukan pada data-data dan arsip arsip berupa gambar kerja, dokumen kerja Museum Benteng Vredeburg, laporan pasca-tender, serta laporan-laporan program rehabilitasi bangunan museum serta dokumen lainnya yang berkaitan.

1.7.2 METODE ANALISIS DATA

Fokus penelitian akan bertumpu pada deskripsi aspek-aspek fisik dan teknis pada bangunan cagar budaya dari museum diatas. Penulis akan memusatkan analisis pada aspek ruang, baik dari segi pengelolaan dan penguasaan lokasi dan materi yang disajikan. Fasilitas-fasilitas lainnya terutama fasilitas pendukung konservasi objek dan fasilitas yang menjadi standar bangunan publik. Hal lainnya adalah penerapan konsep konservasi dan preservasi bangunan

Untuk mencapai maksud tersebut, maka metode yang akan dipergunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif. Dari data kualitatif yang terkumpul ini lalu dilakukan klasifikasi dan identifikasi temuan berupa data-data pemugaran, renovasi dan revitalisasi yang terjadi pada pada Benteng Vredeburg. Data kualitatif berupa hasil observasi yang diperoleh dan data-data arsitektural pra-pemugaran pada tahun 1978 – 1981, data-data arsitektural pada rangkaian pemugaran periode 1981-1994 serta data arsitektural pasca revitalisasi 2011 akan dijabarkan dan dideskripsikan. Data-data tersebut direduksi untuk kemudian interpretasi sesuai yang dibutuhkan. Data deskriptif yang diperoleh akan memperlihatkan perubahan fisik bangunan dan tata bangunan pada Benteng Vredeburg.

Tahapan berikutnya adalah tahapan pemaparan dan perbandingan data yang telah di kategorikan sebelumnya dalam. Data-data berupa bentukan ruang dan gubahan massa pada bangunan Museum Benteng Vredeburg dilakukan dengan mendeskripsikan perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa transisi tersebut dan signifikansinya pada fungsi museum maupun pada integritas struktural dan nilai sejarah bangunan. Data disajikan dalam bentuk komparasi gambar berupa

denah, tampak dan potongan serta detail-detail yang relevan berdasarkan variabel kondisi eksisting dan fungsi bangunan dan ruang.

Kemudian data yang diperoleh akan akan analisis untuk mengkaji kondisi bangunan Museum Benteng Vredeburg dengan intrepretasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses adaptasi Benteng Vredeburg menjadi museum kontemporer. Variabel-variabel berupa perubahan bentuk, perubahan fungsi ruang, perubahan ruang interior serta variabel relevan lainnya yang muncul. Teknik gap analisys sederhana akan dipergunakan untuk menyimpulkan dan menformulasikan rambu-rambu pengembangan fisik pada museum modern dengan model pendekatan museum partisipatif.

Alur penelitian tesis ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Bagan 1.1 Diagram Alur Penelitian Tesis. (Sumber: Sara Kusumawardhani, 2016) Pengumpulan Data: Observasi langsung Studi Pustaka (laporan, arsip pengadaan dan tender, foto) Analisis Deskripsi: Data Arsitektural 1760 ‐ 1945 1945 ‐ 1978 1978 – 1994 1994 ‐2011 Kategori Komparasi: Fungsi bangunan Penggunaan ruang Konfigurasi tapak Kesimpulan Proses adaptasi alih‐ fungsi yang dilakukan oleh Museum Benteng Vredeburg Kesimpulan Konsep Rancangan Adaptasi Alih‐Fungsi Museum BV Paradigma Museum Baru Museum Partisipatif

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tulisan ini terdiri atas empat bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang permasalahan yang hendak dikaji. Selain latar belakang, bab pertama juga menelaah rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga melakukan kajian terhadap ruang lingkup penelitian yang mencakup objek penelitian. Kajian berupa tinjauan pustaka dan keaslian penelitian menelusuri penelitian sebelumnya. Landasan teori dan metode penelitian yang mengupas mengenai tahapan pengumpulan data dan metode analisis data yang menggunakan proses analisi deskriptif komparatif.

Data yang terkumpul akan diulas pada bab kedua yang berjudul Proses Pemanfaatn Ruang pada Pada Benteng Vredeburg yang terdiri dari dua sub-bab yaitu sejarah dan latar belakang Benteng Vredeburg serta konservasi dan adaptasi pada benteng Vredeburg. Pada sub-bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang munculnya Benteng Vredeburg sebagai bangunan, termasuk diantaranya adalah sejarah Benteng Vredeburg dan nilai-nilai penting yang dianut oleh bangunan tersebut. Pada sub-bab kedua akan dibahas mengenai kondisi eksisting dan perubahan yang terjadi akibat proses adaptasi alih-fungsi pada Kompleks Benteng Vredeburg dalam beberapa periode perubahan, yaitu keadaan pra 1978 sebelum Benteng Vredeburg mengalami proses adaptasi alihfungsi, periode pemugaran tahun 1981-1994 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan museum serta revitaliasi di tahun 2010-2011 yang menandai mumculnya pengaruh paradigma baru museum di Museum Benteng Vredeburg.

Bab ketiga akan melakukan perancangan ulang atas tatanan spasial pada kompleks Museum Benteng Vredeburg sesuai dengan model museum partisipatif sebagai salah satu model tren museum baru. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kesimpulan dan rekomendasi pada bab keempat.