LAGU-LAGU ZAPIN CIPTAAN ZUL ALINUR :

KAJIAN STRUKTUR TEKS DAN MELODI

Skripsi Sarjana Dikerjakan

O L E H

NAMA : EVA GUSMALA YANTI NIM : 060707011

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS SASTRA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL

:

LAGU-LAGU ZAPIN CIPTAAN ZUL ALINUR :

KAJIAN STRUKTUR TEKS DAN MELOD

Dikerjakan O

L E H

NAMA : EVA GUSMALA YANTI NIM : 060707011

Disahkan untuk Diuji oleh:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. Fadlin, M.A Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.

NIP 196102201989031003 NIP 196512211991031001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS SASTRA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

ABSTRAKSI

Pada umumnya musik Melayu tergolong kedalam tangga nada pentatonk, heptatonik, dan diatonik. Sistem yang dipakai adalah ekuadistan tujuh nada Asia Tenggara, atau juga pengaruh tangga nada heptatonik dari raga India dan maqamat Timur Tengah. Ekspresi tangga nada ini dalam melodi, memakai teknik cengkok (Mengayunkan nada ), patah lagu ( menyentak –yentakkan nada), dan gerenek (membuat variasi nada dengan densitas rimik nada yang relative rapat). Musik Melayu juga memiliki berbagai pola rytem (tempo) yaitu : Senandung, mak inang, lagu dua, patam-patam, senandung, serta zapin.

Zapin merupakan salah satu genre dalam seni pentas Melayu yang didalamnya mencakup : musik (rentak/rytem), tari, serta lagu. Apabila rentak zapin itu di mainkan, maka musik itu di namakan dengan musik zapin atau musik gambus, yang diiringi alat musik marwas (gendang keci),dan gambus. Di sini dapat kita lihat pengaruh dari Arab sangat kental sekali, sebab gambus itu sendiri berasal dari Arab. Zapin juga memiliki struktur musik yang cukup jelas. Ada bagian pembuka yang biasa jadi improvisasi ( tahsim) , bagian tengah yang diulang-ulang untuk lagu dasar, dan variasi gendang (takhtum).

Lagu zapin ciptaan Zul Ainur tidak terlalu terikat dengan tradisi tapi pakem dari zapin itu sendiri tetap di pakai. Dapat kita liat dari struktur musik, melodi nya yang sangat sederhana dan gampang di ingat. Intrumens yang di pakai antara lain Gendang ronggeng ( , marwas, dol, biola, accordion dan gitar bas. Zul Ainur memberi sentuhan baru pada Zapin dengan tidak hendak merusak pakem lama pada zapin, Resam dari akar zapin itu sendiri masih tetap dipakai, sehingga menghasilkan dan mengembangkan karya baru

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T dan junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di bangku perkuliahan begiti juga dengan tulisan ini dengan baik.

Tujuan tilisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya USU Medan. Skripsi ini berjudul Lagu-lagu Zapin Ciptaan Zul Alinur Kajian Terhadap Struktur Teks dan Melodi.

Terima kasih juga saya hanturkan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, kepada Bapak saya Effendi Amansyah dan Mamak saya yang terkasih Ellya Surya Nasution yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan saya sampai jenjang yang lebih tinggi. Semua yang kalian berikan tak mampu saya balas dengan apapun hanya ini lah yang bisa saya berikan sebagai tanggub jawab anak kepada orang tua nya. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada kakak saya Evilia Agustina, dan adik saya Muhammad Robiansyah, dan Nur Shalaila, atas kasih saying, dorongan serta semangat yang di berikan kepada saya, semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti dan bisa menyenangkan hati ke dua orang tua.

Budaya USU Medan: Dr. Muhammad Takari M.Hum; Ph.D yang juga merupakan dosen pembibing II. Penulis Juga mengucapkan terimakasih sebesarnya kepada Bapak Drs. Fadlin ,M.A selaku Dosen Pembimbing I, atas semua panutan, petuah- petuah agar penulis tetap terus maju dan selalu optimis dalam menjalankan hidup ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ahmad Fauzi selaku dosen praktik Musik Melayu dan juga kepada Ibuk Heristina Dewi selaku seketaris Jususan Etnomusikoologi, beserta staf pegawai Buk Adrin dan Bang Awang.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abanghanda Zul Alinur yang telah bersedia untuk penulis angkat menjadi skripsi. Tak lupa juga buat seluruh personil Metronom Musik Collaboration, Rubino yang tetap sedia menjadi kedan dan selalu berbagi dan membimbing penulis dalam berkesenian, juga buat bang Irma karyono, Afit, Ade, dan Jumaidi. Semoga Metronom tetap terus berkarya untuk Negri ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih buat seluruh rekan Taman Budaya Sumut yang tidak bisa di sebut satu persatu, serta sanggar-sangaar tari yang ada di Taman Budaya Sumut ; Nusindo, Semenda, Elcis, Citra Budaya, Patria, Tigo Safilin, Safira. Dan terimah kasih juga bua seluruh grub teater Petra ( Pertunjukan Tradisional ) Dinas Kominfo Prov. Sumut arahan Ayah Burhan Syarif yang telah membimbing penulis dalam berlakon di atas panggung.

mengucapkan terimakasih buat sahabat-sahabat saya ; Hartati, Octa, Aji, Bg Muslim yag selalu memperhatikan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Etnomusikologi. Oleh sebab itu, kepada semua pihak penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini

Medan, Juni 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

1.7 Pengalaman Penelitian...48

BAB II GAMBARAN UMUM BUDAYA MASYARAKAT MELAYU SUMATERA UTARA SEBAGAI LATAR BELAKANG SENI ZAPIN DAN PENCIPTAAN LAGU - LAGU ZAPIN OLEH ZUL ALINUR………...……….50

2.1 Latar Belakang Sosiobudaya Zul Alinur Sebagai Pencipta Lagu-lagu zapin……….……50

2.2 Sejarah Masyarakat dan Budaya Meayu Sumatera Timur…...51

2.3 Kesultanan-kesultanan SumateraTimur……… ...55

2.3.1 Kesultanan Deli……… ….……….55

2.5.1 Adat yang Sebenar Adat………...…..72

2.5.2 Adat yang di Adatkan……...………72

2.5.4 Adat Istiadat………...…73

4.2 Eksitensi Zul Alinur sebagai Pemusik dan Pancipta

4.4 Prestasi dan Kegiatan yang diikuti oleh Zul Alinur………….155

4.4.1 Semarak Zapin

Serantau……….……….155 4.4.2 Temu Zapin

Indonesia………..157 4.4.3 Festival Seni Melayu Nusantara

………..161 5.1 Keberadaan Teks dalam lagu-lagu

ABSTRAKSI

Pada umumnya musik Melayu tergolong kedalam tangga nada pentatonk, heptatonik, dan diatonik. Sistem yang dipakai adalah ekuadistan tujuh nada Asia Tenggara, atau juga pengaruh tangga nada heptatonik dari raga India dan maqamat Timur Tengah. Ekspresi tangga nada ini dalam melodi, memakai teknik cengkok (Mengayunkan nada ), patah lagu ( menyentak –yentakkan nada), dan gerenek (membuat variasi nada dengan densitas rimik nada yang relative rapat). Musik Melayu juga memiliki berbagai pola rytem (tempo) yaitu : Senandung, mak inang, lagu dua, patam-patam, senandung, serta zapin.

Zapin merupakan salah satu genre dalam seni pentas Melayu yang didalamnya mencakup : musik (rentak/rytem), tari, serta lagu. Apabila rentak zapin itu di mainkan, maka musik itu di namakan dengan musik zapin atau musik gambus, yang diiringi alat musik marwas (gendang keci),dan gambus. Di sini dapat kita lihat pengaruh dari Arab sangat kental sekali, sebab gambus itu sendiri berasal dari Arab. Zapin juga memiliki struktur musik yang cukup jelas. Ada bagian pembuka yang biasa jadi improvisasi ( tahsim) , bagian tengah yang diulang-ulang untuk lagu dasar, dan variasi gendang (takhtum).

Lagu zapin ciptaan Zul Ainur tidak terlalu terikat dengan tradisi tapi pakem dari zapin itu sendiri tetap di pakai. Dapat kita liat dari struktur musik, melodi nya yang sangat sederhana dan gampang di ingat. Intrumens yang di pakai antara lain Gendang ronggeng ( , marwas, dol, biola, accordion dan gitar bas. Zul Ainur memberi sentuhan baru pada Zapin dengan tidak hendak merusak pakem lama pada zapin, Resam dari akar zapin itu sendiri masih tetap dipakai, sehingga menghasilkan dan mengembangkan karya baru

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Melayu adalah sebuah terminologi yang memiliki berbagai pengertian. Di antaranya adalah ras yang terdapat di kawasan Asia Tenggara dan diasporanya di berbagai wilayah dunia ini. Ras Melayu terdiri dari ras Melayu Tua dan ras Melayu Muda. Ras Melayu juga lazim disebut dengan ras Mongoloid Tenggara. Wilayah peradaban ras Melayu ini, dalam kajian ilmu-ilmu linguistik selalu disebut dengan Melayu-Polinesia. Sementara menurut ilmu arkeologi lazim juga disebut dengan Melayu-Austronesia (lihat Haziyah Husein 2008).

keturunan Melayu Kedah, namun mereka adalah warga negara Indonesia (WNI). Mereka sadar bahwa nenek moyangnya berasal dari Kedah.

Etnik Melayu adalah sebagai salah satu etnik natif yang mendiami kawasan Sumatera Utara, bersama etnik-etnik natif lainnya seperti: Karo, Simalungun, Pakpak-Dairi, Batak Toba, Mandailing-Angkola, Pesisir Barat, dan Nias. Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki etnik-etnik pendatang, baik dari Nusantara maupun kawasan dunia lainnya. Di antara enik pendatang itu adalah: Aceh Raya, Pidie, Gayo, Alas,Tamiang, Kluet, Minangkabau, Jawa, Sunda, Ambon, Makassar, Bugis, dan lainnya. Pendatang dunia di antaranya: Hokkian, Kwong Fu, Hakka, Khek, Kanton, Tamil, Benggali, Arab, Gujarat, beberapa etnik dari Eropa, dan lain-lain. Keberadaan kebudayaan Sumatera Utara dengan posisi penduduk seperti itu, tentu saja beragam dan multikultural. Dalam rangka demikian, setiap kebudayaan etnik perlu dipertahankan jati dirinya, termasuk kebudayaan Melayu Sumatera Utara.

Masyarakat Melayu Sumatera Utara, secara wilayah budaya umumnya mendiami bahagian timur provinsi ini. Mereka ada di Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, dan Labuhan Batu. Secara kebudayaan mereka juga memiliki hubungan dengan suku Pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolga. Masyarakat Melayu Sumatera Utara ini, memiliki kebudayaan yang sama dengan kebudayaan masyarakat Melayu di berbagai tempat di Asia Tenggara, namun ada juga yang khas setiap daerah. Misalnya zapin1 dijumpai hampir di semua kawasan budaya Melayu. Namun dedeng

1

hanya dijumpai di kawasan Langkat saja, serta sinandong dijumpai di Asahan dan Labuhan Batau saja. Artinya genre-genre kesenian Melayu di semua Dunia Melayu ada yang menyebar secara luas, namun ada yang hanya berada dalam satu wilayah budaya yang relatif kecil saja.

Etnik Melayu Sumatera Utara memiliki kesenian yang diwarisi dari masa-masa animisme, Hindu, Budha, Islam, Eropa, dan era globalisasi. Contoh kesenian yang mengandung unsur animisme adalah kesenian pada upacara jamu laut atau melepas lancang. Contoh seni yang mengandung unsur kebudayaan Hindu dan Budha adalah upacara tepung tawar, makyong, mendu, gerak-gerak tari India, dan lainnya. Contoh unsur budaya Barat ada pada seni ronggeng (joget), wals, forxtrot, band di kesultanan, dan lainnya. Contoh yang kuat mengekspresikan kebudayaan Islam adalah barodah, nasyid, kasidah, marhaban, barzanji, dan zapin. Kesenian zapin ini menceminkan musik dan tari Melayu secara umum, dan juga identitas musikal dan tarian khas kawasan Sumatera Utara.

nada), dan gerenek (membuat variasi nada dengan densitas rimik nada yang relatif rapat). Musik Melayu juga memiliki berbagai pola ritme (rentak) yaitu senandung, mak inang, lagu dua, patam-patam, ghazal, hadrah, zapin, dan lain-lain.

Kesenian Melayu, termasuk zapin adalah bahagian dari seni pertunjukan Indonesia dan Dunia Melayu sekali gus. Pertumbuhan dan perkembangan seni pertunjukan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, tidak lepas dari pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia, yang terdiri berbagai suku bangsa, yang melahirkan kesenian yang sangat beragam dan bersumber dari identitas etnik setempat.

Akar budaya seni pertunjukan Melayu, merupakan budaya yang diwarisi dari masa sebelum datangnya pengaruh luar dan terus ditransformasikan saat datangnya pengaruh dari luar. Akar budaya seni pertunjukan ini menjadi bagian dalam memperkuat jati diri seni dan masyarakat Melayu itu sendiri. Kebudayaan Melayu sendiri merupakan kebudayaan yang terbuka yang mau menerima kebudayaan luar tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya dalam konteks akulturasi. Sehingga terciptalah kekhasan tersendiri dalam musik Melayu. Seperti salah satu contoh seni pertunjukan Melayu yang cukup populer sekarang ini yaitu zapin.

sehari-hari. Dengan demikian, walau zapin ini berasal dari Arab, oleh orang-orang Melayu zapin juga mengalami kreativitas disesuaikan dengan cita rasa seni dan keperluan kebudayaan etnik Melayu. Bahkan di Alam Melayu dikenal dua jenis zapin yaitu zapin Arab dan zapin Melayu.

Hamzah Ahmed (1984:71) mengatakan bahwa zapin lahir pada tahun keenam masa ketika terjadi gencatan senjata dengan orang-orang kafir Mekah, pada waktu anak puteri Saidina Hamzah ingin ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Padahal dalam perjanjian, orang-orang pelarian Mekah itu harus di kembalikan. Pihak Nabi Muhammad tidak mau. Lalu siapa yang menjadi pengasuh anak itu? Nabi Muhammad menunjuk Ja’far yang dengan girangnya menari-nari mengangkat kaki bersama Saidina Ali. Inilah diperkirakan sejarah awal munculnya zapin dalam peradaban (tamadun) Islam.

Zapin kemudian berkembang ke Persia (Farsi)2 dan ke Nusantara, yaitu zapin ala Hijaz. Menurut Mohd Anis Md.Nor (1997:116-117) pertama kalinya kesenian zapin mulai masuk ke istana-istana di Nusantara adalah di Sumatera dan Kalimantan. Penari zapin yang terlatih mahir ujiannya adalah berzapin di tikar rotan yang licin dilapisi dengan permadani. Permadani di atas tikar rotan itu tidak boleh bergeser

2

sedikit pun. Apabila hal itu terjadi, hukumannya selama tiga bulan kumpulan itu tidak boleh lagi menghibur di istana. Begitulah halusnya langkah dan gerak tari zapin yang menurut asalnya zapin itu ditarikan sebagai kesenian yang bernafaskan Islam.

Kesenian zapin masuk ke Nusantara sejalan dengan berkembangnya agama Islam sejak abad ke 13 Masehi. Para pedagang dari Arab dan Gujarat yang datang bersama para ulama dan senimannya, menyusuri pesisir Nusantara. Zapin tersebut kemudian berkembang di kalangan masyarakat pemeluk Islam. Sekarang kita dapat menemukan zapin hampir di seluruh pesisir Nusantara, seperti di: pesisir timur Sumatera Utara, Semenanjung Malaysia, Serawak, kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, Jambi, Brunai Darussalam, dan lainnya. Hingga saat ini zapin tetap menjadi khazanah budaya Melayu yang masih digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Kesenian ini juga sangat populer. Zapin itu sendiri terdapat di kalangan istana-istana Melayu dan di tengah-tengah masyarakat awam.

Secara etimologis, kata zapin berasal dari Bahasa Arab, yang memiliki berbagai makna. Kata zapin sendiri berkaitan dengan kata-kata turunan seperti zafa, zaffa, zafana, zaffan, dan lain-lainnya. Kalau ditelisik lebih jauh, memang kesemua kata itu dalam bahasa Arab memiliki hubungan dengan kata tari dalam bahasa Melayu. Namun sebelum dibedah maknanya, alangkah baik kita lihat dahulu apa arti zapin dalam wikipedia Indonesia.

sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam (sumber: http//id.wikipedia.org/wiki/Zapin).

Berdasarkan kutipan seperti terurai di atas, maka dapat dikatakan bahwa istilah zapin berasal dari bahasa Arab. Kemudian zapin adalah salah satu tari Melayu, yang diadopsi dari Arab. Zapin adalah media enkulturasi dakwah Islam. Ensambel musik terdiri dari dua peran yaitu yang membawa melodi adalah musik petik (gambus atau ‘ud) dan pembawa ritme yaitu tiga buah alat pukul kecil (maksudnya gendang marwas). Awalnya ditarikan lelaki, akhirnya perempuan, atau campuran laki-laki dan peremuan. Ragam tari berkembang dan tari ini muncul di Alam Melayu.

Kemudian seorang profesor tarian Melayu Mohd Anis Md Nor menguraikan secara panjang lebar tentang arti kata zapin ini dan kata-kata turunannya sebagai berikut.

In Malaysia, Singapore, the Riau Islands and Sumatera, Zapin designates a performing arts genre which encompasses a repertoire of dances and a body of music. But first and foremost, Zapin means dance, a particular kind of dance usually performed by men. In his Unabridged Malay-English Dictionary, Richard Winsted noted that the word Zapin is of Arabic origin with its most frequent usage found in the state of Johor on the southernmost part of the Malay Peninsula. Wilkinson explains that Zapin is an Arabic derived word which denotes the term for an Arab dance performed by two persons. Wilkinson, however, added further that the word Zafin generally stands for the etymology of dancing. …

masdar ( ) since the Arabic-derived word or Arabic-loaned word in the Malay vocabulary may have undergone modification in sound and may have taken a specific meaning other than the original Arabic word. This is all the more important when a word like Zapin cannot be directly associated with an Arabic performance genre. One can only speculate from the manner in which the root word I conjugated and in due course try to associate the conjugated Arabic with the word Zapin. The closest association of Zapin with the most word Zaffa is in Zafah ( ) which means wedding, while Zafana ( ) means to dance in a wedding. Wehr interpreted Zafana as to dance or gambol, thus allowing the word be associated with some form of prancing or frolic. Lane explained Zafanan ( ) as danced, played or sported, and that ( ) ia a sentence implies that “ a person (she) used to the dance to El-Hasan”. A dance is called Zaffan ( ). Dance is this context cannot be associated with raqasa ( ), which implies dance as in a less respected and less honoured gathering than a wedding. Raqasa are performed in places such as entertainment clubs or an establishment which solicits money from patrons. Zsfana implies an honored and respected dance tradition which is associated with a wedding celebration (Mohd Anis Md Nor 1990:32-33).

dipersembahkan pada upacara pernikahan. Dengan demikian, zapin memuat penuh ajaran-ajaran Islam, yaitu memperbolehkan menari di majelis pernikahan (walimatul ursy)

Menurut pendapat para ahli sejarah seni Melayu, Luckman Sinar (2010) dan

Mohd Anis Md Nor (1995) zapin adalah berasal dari Yaman Selatan (Hadramaut)

merupakan sejenis irama atau rentak dalam seni musik tradisional. Zapin juga adalah

sejenis tarian rakyat Arab. Perkataan zapin berasal dari kata al-zaffan, yaitu gerak

kaki. Sebutan zapin umumnya dijumpai di Sumatera Utara dan Riau, sedangkan di Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu menyebutnya dana. Julukan bedana terdapat di Lampung sedangkan di Jawa umumnya menyebut zafin. Masyarakat Kalimantan cenderung memberi nama jepin, di Sulawesi disebut jippeng, dan di Maluku lebih akrab mengenal dengan nama jepen. Sementara di Nusa Tenggara dikenal dengan julukan dana-dani.

Zapin merupakan salah satu genre dalam seni pentas pertunjukan Melayu yang di dalamnya mencakup musik (rentak/ritme), tari, serta lagu. Apabila rentak zapin itu didendangkan, maka musik itu dinamakan dengan musik zapin. Seperti apa yang dikatakan oleh Fadlin Dja’far (wawancara Januari 2011), bahwa struktur rentak atau ritem zapin di Sumatera Utara khususnya di Medan, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori : (1) rentak induk atau dasar dan (2) rentak anak atau peningkah. Rentak induk dibentuk oleh tanda birama 4/4, sedangkan rentak peningkah dikembangkan berdasarkan rentak induk dengan struktur mengikut estetika para pemain musiknya. Musik zapin biasa juga di sebut musik gambus, yang alat musik utamanya adalah gambus, di samping alat musik marwas dan musik pengiring yang lain seperti biola, accordion, harmonium, gendang ronggeng (frame drum) dan vokal. Sedangkan dari struktur melodi, musik zapin mempergunakan unsur-unsur budaya Melayu, Arab, India, dan Barat.

Zapin di samping memiliki meter 4, juga memiliki struktur musik yang cukup jelas. Zapin mempunyai bahagian pembuka yang biasa jadi improvisasi solo gambus yang freemeter (taksim), bagian tengah yang diulang-ulang untuk lagu dasar, dan variasi gendang (takhtum).

kaki. Terdapat perbedaan antara tari zapin Arab dengan tari zapin Melayu. Zapin Arab yang pola gerakannya berbentuk zig-zag yang biasanya ditarikan oleh masyarakat

keturunan Arab. Gerak tari zapin Arab adalah gagah dengan langkah dan lenggangan

yang lebih luas, ayunan tangan yang tinggi dan hinjutan kaki yang keras.

Zapin Melayu berbentuk huruf alif (lurus) umumnya ditarikan oleh

orang-orang Melayu yang diadaptasikan dari unsur-unsur zapin Arab. Sedangkan gerak tari

zapin Melayu lebih halus dan santun dengan ayunan tangan yang lebih kecil atau

sempit, langkah kaki yang tidak terlalu luas dan tinggi, serta henjutan kaki yang

lembut.

Zapin dipersembahkan dalam tiga peringkat: Pertama: pembuka tirai (dikenali

sebagai taksim) yaitu gambus dibunyikan secara solo secara free meter, dan penari

melakukan gerak sembah. Pada peringkat ini, semua penari akan melakukan tarian

pengenalan dengan beberapa pergerakan saja. Kedua tarian, pergerakan dan ayunan.

Pada peringkat kedua ini persembahan terdiri dari pecahan atau gerakan serta lenggang

tarian.. Ketiga penutup, tari di sini kemudian dikembangkan dengan berbagai ragam

gerak seperti alif, pecah, langkah, sut, anak ayam, dan tahto.

Gerakan tari zapin harus menampilkan gerak tari yang sopan dan menjunjung

tinggi adat resam Melayu. Tidak melompat, mengangkat kaki tinggi-tinggi,

berguling-berguling, dan tidak saling bersentuhan pada lawan jenis, seperti mengendong yang

tidak sesuai dengan kaedah sopan santun adat Melayu yang berpaksikan kepada ajaran

agama Islam. Sebab tari zapin itu sendiri bernafaskan Islam. Sekarang banyak kita

mengalami pergeseran nilai-nilai budaya yang hampir kehilangan identitasnya.

Timbulnya pembaharuan-pemabaharuan dari zapin tradisi ke bentuk zapin kreasi baru

ini mulai dirasakan pada tahun 1960-an.

Demikian pula bila rentak zapin itu dinyanyikan maka lagu tersebut dinamakan dengan lagu zapin, Lagu-lagu zapin ini lah yang ingin saya pilih menjadi judul skripsi saya. Dari segi teks, nyanyian zapin ini di samping bersifat edukatif dan didaktik sekaligus menghibur tetapi juga digunakan sebagai media dakwah Islam dengan syair atau pantun-pantun Melayu yang didendangkan, bisa pula lebih ke arah etika pergaulan secara umum, ataupun pesan-pesan jenis lain, baik dengan tema percintaan, nasihat, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Lagu-lagu tersebut akan penulis analisis melalui teori semiotik. Penyajian musik zapin dapat saja hanya di iringin musik instrumental, atau tanpa teks pantun Melayu yang dinyanyikan (vokal).

Dari uraian di atas tergambar dengan jelas bahwa seni zapin sangatlah penting di dalam kebudayaan Melayu. Seni zapin ini mengekspresikan sejarah masuknya peradaban Islam ke dalam kebudayaan Melayu. Dalam seni zapin juga terkandung proses kreativitas seniman Melayu dalam mengolah zapin Arab menjadi zapin Melayu.

tari serampang dua belas mereka juga penari zapin yang bersal dari Pantai Cermin) dan Anjang Nurdin Paitan (Pantai Labu), dan lainnya.

Ada pula para pengamat zapin, seperti Tengku Luckman Sinar. Beliau aktif membuat artikel mengenai zapin dalam seminar-seminar tentang kebudayaan Melayu, ke berbagai kota besar di Indonesia bahkan ke luar negeri. Di samping itu ada juga Muhammad Takari dan Fadlin (Medan). Dua tokoh di bidang kesenian Melayu yang juga aktif sebagai pengamat zapin dan penulis, yang selalu menjadi pembicara dalam seminar mengenai zapin, dan langsung ikut berperan serta dalam proses penggarapan pembuatan lagu-lagu zapin.

segi instrumennya yang memakai alat musik dasar yaitu gendang marwas dan gambus saja. Lagu-lagu Rizaldi tersebut masih sering dibawakan untuk persembahan tari oleh sangar-sanggar tari di Kota Medan, baik untuk acara-acara resmi ataupun festival. Di samping itu ada juga Tengku Safick Sinar, Tengku Rio, Hendrik Perangin-angin, Sahrial, Zul Alinur, dan lain-lainnya.

Zul Alinur adalah seorang generasi muda yang berbakat membuat karya-karya musik zapin. Lagu-lagu zapin beliau lah yang ingin penulis kaji lewat struktur teks dan melodinya. Walaupun umurnya masih relatif muda namun karya-karya beliau cukup membanggakan. Zul Alinur yang akrab dipanggil Al Coboy atau Mak Boy adalah salah satu pelaku seni di kota Medan yang berdarah Melayu dan Minangkabau. Dalam membuat lagu-lagu zapin beliau menuliskannya dalam notasi angka dan teknya dalam huruf Latin. Puluhan lagu zapin telah diciptakannya. Yang paling menarik adalah di antara lagu-lagu tersebut ada sebanyak lima lagu menurut pengamatan penulis, menang dalam lomba atau festival lagu zapin di tingkat provinsi atau nasional.

masih tetap dipakai. Kenyataan ini dapat dapat dilihat melalui struktur musiknya, yaitu melodi yang sederhana dan mudah diingat. Instrumen yang di pakai di luar alat musik dasar seperti gambus dan marwas antara lain gendang ronggeng (frame drum), dol, biola, accordion, dan gitar bas, Terjadinya peralihan musik pengiring tari zapin dari bentuk zapin tradisi (alat musik dasar) ke bentuk musik zapin kreasi tidak terlepas dari kebutuhan pertunjukan, dan kreativitas seniman-senimannya, yang merupakan usaha yang dilakukan para pelaku seni untuk menjadikan kesenian itu untuk tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Perbedaan di antara garapan tradisional dengan garapan kreasi terdapat pada varisasi gerak, gaya, pola lantai, pola dramatik, musik dan alat musik, jumlah penari, peralatan tari, beserta pantun yang didendangkan. Sementara kesamaannya bahwa zapin itu sendiri telah memakai konsep dasar atau pakem tersendiri baik taksim maupun tahtum, dan meiliki struktur rentak dalam tanda birama 4/4, dan lain sebagainya.

demi situasi, waktu demi waktu. Jika kesenian kesenian tradisional memiliki pakem yang kuat, maka ia pun memiliki ruang kebebasan yang luwes. Keduanya pakem dan kebebasan kreatif terjalin secara integral, menjadi semacam grammar atau bahasa ungkap yang organis dan cerdas sehingga pertumbuhannya pun dapat tumbuh secara alamiah. Atas dasar itu, yang disebut dengan kesenian tradisi dan upaya pelestariannya harus menyangkut kedua aspek antara lain: bentuk, pola, atau pakemnya serta daya atau potensi untuk berubah. Dalam aspek itulah sesungguhnya terletak nilai, sehingga kesenian di Nusantara ini biasa disebut sebagai “tradisi hidup” (living tradition) bukan suatu tradisi yang mati atau beku (Julianus P. Limbeng 2009).

Selain itu, lagu-lagu ciptaan Zul Alinur selalu digunakan oleh sanggar-sanggar tari yang ada di Kota Medan, khususnya di Taman Budaya, untuk mengiringi berbagai acara atau festival yang ada di Medan dan di luar kota Medan. Di antaranya untuk mengikuti festival tari zapin, yang diadakan oleh Dewan Kesenian Medan (DKM) dalam event Medan Arts Festival, empat lagu yang diciptakan Zul Ainur termasuk ke dalam kategori lima lagu yang terbaik yang penulis akan penulis gunakan sebagai sampel lagu yang berjudul Zapin Puan, Zapin Perantau, Zapin di Hati, Zapin in My heart dan Zapin Purnama. Selain itu, lagu-lagu ciptaan Zul Alinur juga digunakan pada festival zapin dalam acara Gempar Sumut di lapangan Merdeka Medan, dan karyanya mendapat juara pertama.

tahunan oleh Visit Indonesian Year), Semarak Zapin Serantau (yang diadakan selama dua tahun sekali di Bengkalis), Temu Zapin Indonesia (Pekan Baru), Cross Culture (Surabaya), dan Festival Seni Melayu Nusantara (Palembang). Dalam acara yang terakhir ini karya lagu zapinnya mendapatkan penghargaan penata musik terbaik. Judul lagu-lagu zapin yang beliau ciptakan adalah: Zapin Puan, Zapin Perantau, Zapin Purnama, Zapin di Hati, Zapin Perindu, Arena Zapin, Zapin Bertuah, Zapin in My Heart, Jadilah Seperti, Bunga, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya.

Berdasarkan uraian sosiomusikal di atas, maka saya tertarik untuk menganalisis lagu-lagu zapin Zul Alinur ini, baik dari aspek teks maupun melodinya. Adapun ketertarikan ini karena saya sangat begitu dekat dengan karya-karya beliau, karena akhir-akhir ini penulis sering di percayai untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya dalam mengiringin persembahan tari khususnya tari zapin. Sehingga saya tertarik untuk mengangkatnya menjadi judul skripsi ini, dengan judul Lagu-lagu Zapin Ciptaan Zul Alinur: Kajian Terhadap Struktur Teks dan Melodi.

1.2 Pokok Permasalahan

bahwa karya seni apa pun bentuknya tidak terlepas dari pengalaman hidup dan lingkungan budaya di mana seorang pencipta seni itu hidup.

adalah bagaimana penata tari berkomunikasi dengan lagu-lagu zapin ciptaan Zul Alinur, dan kemudian membuat kreativitas tari berdasarkan apa yang didengar, atau komunikasi verbal dengan Zul Alinur. Dengan membuat dua pokok masalah dan unsur-unsur kajian yang mendukungnya, diharapkan melalui skripsi ini akan didapatkan kajian yang mendalam dan saling mengisi, dalam konteks interdisiplin dalam bidang etnomusikologi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

bagaimana zapin diciptakan oleh generasi muda Melayu dan mendapat sambutan masyarakat pendukungnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

bahwa dalam penelitian kualitatif pencarian makna dalam fenomena budaya adalah sangat penting. Dari segi melodi pula, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaiman struktur melodi lagu-lagu zapin yang diciptakan Zul Alinur, apakah struktur melodinya mengandung budaya tangga nada Melayu, maqam Arab, tangga nada Eropa, atau ada kekhasan yang diciptakan Zul Alinur. Lebih jauh adalah sebagai keturunan Minangkabau dan Melayu, apakah ada unsur musik Minangkabau dan Melayu yang diterapkannya ke dalam lagu-lagu zapin ciptaannya. Sebagai seorang muslim, nilai-nilai agama yang seperti apa yang diaplikasikannya ke dalam lagu-lagu zapin ciptaan beliau. Ke depan mungkin akan ditemukan teori baru dari keberadaan zapin di tengah masyarakat Nusantara termasuk Medan, terutama melalui karya-karya generasi mudanya, termasuk Zul Alinur.

Selanjutnya manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberdayakan, memungsikan zapin (termasuk ciptaan Zul Alinur) dalam kebudayaannya. Contohnya adalah memungsikan seni zapin dalam konteks upacara perkawinan Melayu (atau yang berdasar kepada agama Islam), untuk mengkhitankan anak, untuk menyambut dan memeriahkan hari-hari besar keagamaan Islam, untuk acara tepung tawar, untuk melepas dan menyambut haji, dan lain-lainnya.

kalau mungkin menjadi inspirasi bagi dilaksanakannya lomba cipta lagu zapin, baik di tingkat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, atau Dunia Melayu. Manfaat praktis lainnya adalah lagu-lagu zapin ciptaan baru ini bisa diproduksi dalam bentuk video compact disk (VCD) atau DVD, yang berkualitas, dan akan menyumbangkan penghasilan bagi pencipta dan kelompok produksinya, kalau zapin itu laku di pasaran dan diterima masyarakat. Begitu juga dengan manfaat-manfaat lainnya.

1.4 Konsep dan Teori yang Digunakan

Sebelum menjelaskan beberapa konsep dan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka supaya tidak terjadi tanda-tanya dan keragu-raguan, penulis menggunakan pengertian konsep dan teori sebagai berikut. Konsep merupakan rancangan ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa kongkret (Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005:588). Selanjutnya yang dimaksud dengan teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi (Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005:1177).

memiliki sopan santun dan estetika tinggi dapat dinilai dari bahasa yang diucapkannya. Sementara teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Jadi teori sifatnya lebih ke arah telah terbukti secara saintifik dan pendapat keilmuan itu digunakan untuk memecahkan permasalah atau fenomena alam maupun sosiobudaya. Contoh teori dalam ilmu pengetahuan adalah teori difusi, akulturasi, evolusi, gravitasi, relativisme, bobot tangga nada (weighted scale), kantometrik, dan lain-lain. Kedua hal tersebut (konsep dan teori) akan diaplikasikan dalam penelitian terhadap struktur teks dan melodi lagu-lagu zapin yang diciptakan oleh Zul Alinur.

1.4.1 Konsep

Ada beberapa konsep utama yang digunakan dalam konteks skripsi ini. Konsep tersebut berkait erat dengan judul yang penulis gunakan. Adapun konsep itu adalah: (a) lagu, (b) musik, (c) tari, (d) zapin, (e) kajian, (f) struktur, (g) teks, dan (h) melodi.

(a) Konsep mengenai lagu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), lagu itu memiliki pengertian-pengertian seperti yang diuraikan berikut ini.

berlagu berirama: suaranya berlagu-lagu;

melagu bernyanyi, menyanyi: kedua-dua anak itu kemudiannya menari dan ~;

melagui memberi berlagu (pantun, sajak, syair, dll);

melagukan menyampaikan lagu, menyanyikan, membaca dgn lagu (Quran, sajak, dll): mereka bersalung dan bernyanyi ~ pantun dagang dgn sedih;

laguan + nyanyian

pelagu + orang yang menyampaikan lagu (nyanyian dll), penyanyi. (hal. 794).

lagu terdiri dari aspek tekstual atau seni kata dan melodi sebagai salah satu unsur musik. Lagu mengandung aspek bahasa, sastra, dan seni musik sekali gus.

(b) Konsep tentang musik. Dalam Kamus Dewan (2002) musik didefinisikan sebagai gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah. Seterusnya menurut Wikipedia Indonesia (2007) musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Konsep tentang musik juga bermacam-macam, misalnya bunyi yang dianggap enak oleh pendengarnya, segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok dan disajikan sebagai musik .

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud visual. Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan menentramkan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang.

musik yang menjadi milik orang Melayu, yang diolah baik secara inovatif maupun secara akulturasi.

(c) Konsep mengenai tari. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002:1378), tari itu memiliki pengertian-pengertian seperti yang diuraikan berikut ini.

tari = tarian gerakan badan serta tagan dan kaki berirama mengikut rentak muzik; ~ gambus sj tari yang diiringi oleh gambus dan rebana; ~ inai = ~ piring tari dgn menggunakan piring dan lilin (oleh gadis-gadis); ~ keris (sewar, sikin) tari dgn memainkan keris (sewar, sikin); ~ kipas tari dgn memainkan kipas; ~ payung sj tari dgn menggunakan payung; ~ sapu tangan tari dgn melambai-lambaikan sapu tangan; ~ selendang tari dgn memakai selendang; ~ serimpi sj tari yang dipertunjukkan oleh perempuan (di istana Jogja, Solo);

menari, bertari + melakukan tari dgn mengikut muzik; kakak Ramlah sedang ~, sedang berlatih ~; ~ di ladang orang perb bersuka-suka memakai harta orang lain dgn tidak mengingat kerugian orang itu; yang tak pandai, dikatakan lautan nan terjungkat = sebab tiada tahu ~ dikatakan tanah lembab perb sebab tidak tahu membuat sesuatu pekerjan, dikatakan perkakas yg salah atau tidak cukup;

Menari-nari melompat-lompat (kegirangan dll), mendompak-dompak, bergerak-gerak pantas dan lancar (spt gerakan penari);

menarikan 1. melakukan sesuatu tari, menari dgn sesuatu tari: maka pendekar pun menghampiri lalu ~ inai serta memukul rebana lagu ceracap ini; 2. menggerak-gerakkan (jari-jari) dgn patas dan lancar (spt geraan menari): perbuatan ~ jari-jari di atas meja semasa berakap dll; tari-tarian, tari-menari bermacam-macam tari: pd malam itu telah diadakan suatu majlis ~; tertari-tari menari-nari: kijang dua ekor itu datang ke hadapan rumahnya berlompat-lompat dan ~; penari orang yang pandai menari, tukang tari (p. 1378)

anak tari: dia seorang ~ joget.

Biasanya jika ada aktivitas tari selalu menggunakan musik dalam budaya Melayu. Jarang ditemukan tari yang berdiri sendiri tanpa diiringi musik. Seterusnya dalam pengertain kedua, nama tari berhubungan erat dengan properti utama yang digunakannya, misalnya tari lilin, tari inai, tari keris, tari sapu tangan, tari payung, dan seterusunya. Pengertian lainnya adalah genre, seperti tari serimpi adalah satu genre tari di kraton Yogyakarta dan Surakarta. Dalam budaya Melayu Semenanjung, terdapat juga tari ashek, joget gamelan Terengganu, dan lainnya. Makna konotatif juga dijumpai untuk kata tari ini, seperti kalimat: Menari di ladang orang—artinya adalah bersuka-suka memakai harta orang lain dengan tidak mengingat kerugian orang itu. Makna konotatif lainnya adalah tercermin dalam kalimat: Sebab tiada tahu tari dikatakan tanah lembab. Artinya perbuatan sebab tidak tahu membuat sesuatu pekerjaan, dikatakan perkakas yang salah atau tidak cukup, mencari-cari alasan karena ketidakmampuannya. Pengertian berikutnya adalah tari sebagai ekspresi emosi, gembira dengan melompat, mendompak, dan seterusnya. Makna lainnya adalah fungsi tari seperti pada acara perhelatan pendekar dengan diiringi tari inai. Kemudian juga orang yang menari disebut penari.

Jadi dari kutipan di atas dapat diketahui bahawa tari adalah seni gerak dalam konteks budaya Melayu, yang memiliki norma-norma dan sistem nilainya sendiri. Selain itu istilah tari dalam kebudayaan Melayu juga memiliki sinonim dengan istilah tandak, liuk dan igal (lihat Takari dan Heristina Dewi 2008).

dengan cara menyalurkan perasaan. Motif tari ini bukan saja diperkuat oleh gerakan meloncat, menghentakkan kaki, dan melompat-lompat, namun juga didukung oleh emosi yang intens. Tari juga ada yang menggunakan gerak-gerak yang formal, seperti tarian perang pada masyarakat tribal atau tarian rakyat untuk festival. Di sini tari membantu untuk menghasilkan emosi-emosi dan kemudian melepaskannya.

Masyarakat juga menari untuk menikmati pengalaman tubuh dan mengitari alam persekitaran dalam cara yang khas. Tari juga melibatkan gerakan yang ekstrim, seperti melenturkan atau meregangkan tangan, memalingkan wajah ke belakang dan berbagai gerak lainnya. Tari juga melibatkan gerakan yang cenderung diorganisasikan kepada pola-pola ritmik khusus, seperti melangkah membentuk garis, mengitari lantai, mengikuti langkah-langkah tertentu, atau membentuk pola aksen reguler, atau melakukan penekanan gerak.

Tari adalah satu cabang kesenian yang adakalanya berdiri sendiri namun tak jarang pula digunakan dalam seni teater. Dalam budaya Melayu misalnya, berbagai teater mempergunakan seni tari, seperti ada teater makyong, jikei, mek mulung, mendu, menhora, dan lainnya. Tari-tarian dalam teater ini sering disebut sebagai tarian teater, karena fungsi utamanya mendukung situasi dan perwatakan dalam sesebuah teater.

adalah unsur utama dalam seni tari. Sebagaimana bunyi di dalam seni musik. Sementara itu, masyarakat Melayu sendiri memiliki berbagai istilah yang merujuk kepada tari seperti liuk, igal, dan tandak.

(d) Konsep tentang zapin. Seperti sudah disinggung pada bagian latar belakang masalah Hamzah Ahmed (1984) mengatakan seni zapin dalam peradaban Islam lahir pada tahun keenam masa ketika terjadi gencatan senjata dengan orang-orang kafir Mekah, pada waktu anak puteri Saidina Hamzah ingin ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Padahal dalam perjanjian, orang-orang pelarian Mekah itu harus dikembalikan. Pihak Nabi Muhammad tidak mau. Lalu siapa yang menjadi pengasuh anak itu? Nabi Muhammad menunjuk Ja’far yang dengan girangnya menari-nari mengangkat kaki bersama Saidina Ali. Inilah diperkirakan sejarah awal munculnya zapin dalam peradaban (tamadun) Islam. Zapin kemudian berkembang ke Persia danNusantara. Kesenian zapin masuk ke Nusantara sejalan dengan berkembangnya agama Islam sejak abad ke 13 Masehi. Secara etimologis, kata zapin berasal dari Bahasa Arab, yang memiliki berbagai makna. Kata zapin sendiri berkaitan dengan kata-kata turunan seperti zafa, zaffa, zafana, zaffan, dan lain-lainnya (lihat Mohd Anis Md Nor 1995).

unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan (Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005).

(f) Struktur adalah unsur serapan dari bahasa Inggris yaitu structure. Kata ini memiliki arti sebagai: susunan, bangunan, dan kerangka (Echols dan Shadily 1978:563). Struktur ini bisa dikaitkan dengan pengertian struktur sosial atau struktur masyarakat. Begitu juga dengan struktur gedung atau bangunan. Struktur juga bermakna sebagai bangunan bisa saja bangunan musik, bangunan swejarah, bangunan tari, bangunan atom, dan lain-lain. Atau bisa juga sebagai kerangka yang mebentuk bidang-bidang apa saja. Misalnya kerangka karangan, kerangka layang-layang, dan seterusnya.

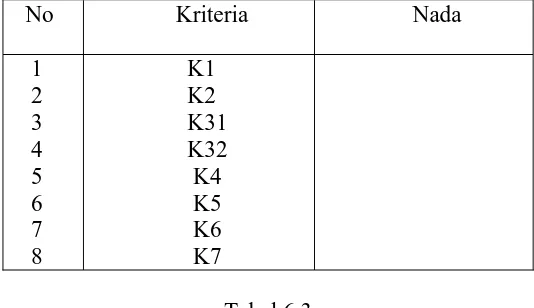

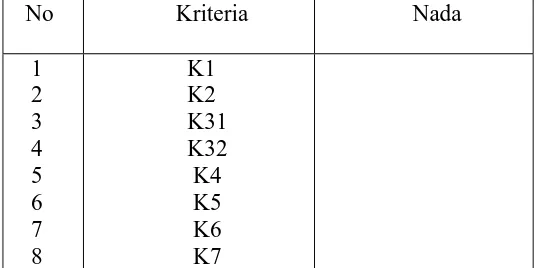

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, struktur yang diamksud adalah merujuk kepada dua aspek yaitu struktur melodi dan struktur teks atau lirik. Struktur melodi lebih khusus merujuk kepada melodi lagu-lagu ciptaan Zul Alinur, yang terdiri dari unsur-unsur: tangga nada, wilayah nada, nada dasar, formula melodi, interval yang digunakan, nada yang digunakan, pola-pola kadensa, dan kontur melodi. Sementara untuk teks atau lirik mencakup genre sastranya yaitu pantun atau puisi atau yang lainnya. Kemudian kata-kata ini disusun oleh baris, bait, rima atau persajakan, makna-makna (denoattif dan konoattif serta interpretasinya), juga interyeksi, struktur intrinsik dan ekstrinsik, dan lain-lainnya.

Besar Bahasa Indonesia 2005). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan teks adalah lirik lagu-lagu zapin yang diciptakan oleh Zul Alinur. Teks ini ada yang strukturnya berdasarkan pantun dan ada pula yang berupa puisi bebas karangan beliau, yang disesuaikan dengan perjalanan atau progresi musiknya.

(h) Melodi adalah unsur serapan yang berasal dari bahasa Inggris melody. Menurut Echols dan Shadily (1978:378) yang dimaksud dengan melodi adalah nyanyian atau lagu, namun dalam konteks ini artinya adalah dalam kebudayaan Barat. Lagu sendiri sudah diuraikan konsepnya pada bahagian (a) tulisan ini. Lebih jauh yang dimaksud melodi secara musikal adalah penggunaan rangkain nada-nada disertai unsur ritmik yang dirangkai sedemikian rupa, berdasarkan kepada motif, frase, maupun bentuknya. Adapun unsur-unsur melodi ini terdiri dari delapan unsur seperti yang sudah disinggung di atas.

1.4.2 Teori

Sebagai landasan berfikir dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mempergunakan dua teori utama untuk membedah dua permasalahan utama. Untuk mengkaji masalah struktur melodi digunakan teori weighted scale (bobot tangga nada), dan untuk mengkaji struktur teks (lirik) lagu digunakan teori semiotik.

sebagai orang Melayu yang berdarah Melayu dan Minangkabau, penulis menggunakan teori biografi. Kemudian untuk melihat persebaran zapin dari asalnya di Yaman Tanah Arab sampai ke Asia Tenggara (Nusantara) penulis menggunakan teori difusi, yang mengkaji persebaran kebudayaan dari pusat asalnya ke kawasan lain. Demikian pula untuk mengkaji terjadinya proses pemelayuan zapin, penulis menggunakan teori etnosains Melayu, yaitu bagaimana orang Melayu menyerap dan mengolah zapin Arab menjadi zapin Melayu, dan tentu saja teori-teori lain yang tidak penulis uraikan satu per satu.

Menyangkut kajian terhadap struktur melodi maka penulis menggunakan teori weighted scale. Teori ini pada prinsipnya menawarkan delapan karakteristik yang harus diperhartikan dalam mendeskripsikan melodi yaitu: scale (tangga nada), pitch center (nada dasar), range (wilayah nada), frequency of note (jumlah nada), prevalent interval (interval yang dipakai), cadence patterns (pola-pola kadensa), melodic formulas (formula-formula melodis), dan contour (kontur) (Malm 1997:8)

Untuk mendukung teori tersebut, penulis menggunakan metode mentranskripsikan musik. Menurut Nettl (1963:98) ada dua pendekatan di dalam mendeskripsikan musik yaitu: (1) kita dapat menganalisis dan mendeskripsikan musik dari apa yang kita dengar, dan (2) kita dapat menuliskan musik tersebut di atas kertas dan mendeskripsikan apa yang kita lihat.

prilaku manusia. Dua tukoh perintis semiotika adalah Ferdinand De Sausurre seorang ahli bahasa dari Swiss dan Charles Sanders filosof dari Amerika Serikat. Menurut pakar linguistik, Ferdinand De Sausurre, semiotika adalah kajian mengenai “kehidupan tanda-tanda dengan masyarakat yang menggunakan tanda-tanda itu.“ Saussure melihat bahasa sebagai sistem yang membuat lambang bahsasa itu sendiri dari sebuah imaji bunyi (sound image) atau signifer yang berhubungan dengan konsep (signifed). Peirce juga menginterpretasikan bahasa sebagai sistem lambang, tetapi terdiri dati dari 3 bagian yang saling berkaitan : (1) respresentatum, (2) pengamat (interpretant) dan (3) objek. Dalam kajian kesenian kita harus memperhitungkan peranan seniman pelaku dan penonton sebagai pengamat dari lambang-lambang dan usaha kita untuk memahami proses pertunjukan atau proses penciptaan. Sedangkan secara saintifik, istilah semiotika berasal dari perkataan Yunani semion.

kompleks karena terdiri atas sejumlah besar tanda lainnyayang lebih kecil. Pada kekhasan teks hanya tampak setelah dilakukan analisis struktural yang sangat mendalam.

Selanjutnya dalam rangka kerja dengan teori semiotika peneliti hendaklah menginterpretasi (menafsir) tanda dalam teks. Suatu gejala struktural, baik yang muncul dalam teks pada tingkatan mikrostruktural (dalam kalimat atau sekuen) maupun pada tingkatan makrostruktural (teks yang lebih luas), selalu dapat dianggap sebagai tanda. Terpulang kepada pembuat analisis teks, untuk memutuskan apa atau apa-apa saja yang ingin dipilihnya. Selain dari itu, jika ia memutuskan menganggap tanda yang dipilihnya sebagai ikon, konsep ikonositas dapat dipakainya sebagai alat heuristis. Maksudnya alat itu memungkinkannya mengenali suatu makna yang mungkin akan tetap tersembunyi kalau alat itu tidak dipergunakan. Demikian sekilas uraian teori semiotik untuk kerja mengkaji teks lagu-lagu zapin ciptaan Zul Alinur.

Dalam bidang sastra misalnya melalui buku Antologi Biografi Pengarang Sastra Indonesia (1999:3-4) dijelaskan bahwa biografi adalah suatu teori yang dipergunakan untuk mendeskripsikan hidup pegarang atau sastrawan. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dalam menyusun biografi seseorang harus memuat latar belakang yaitu:

1. (a) keluarga yaitu memuat keterangan lahir, meninggal (jika sudah meninggal), istri dan keturunan (orang tua, saudara dan anak); (b) pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai perguruan tartinggi jika ada; (c) pekerjaan, yang memberi penjelasan tentang pekerjaan, baik pekerjaan yang mendukung kepengarangannya maupun pekerjaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepengarangannya, dan (d) kesastraannya yang menjelaskan apa yang mempengaruhi pengarang itu sehingga ia menjadi pengarang.

2. Karya-karya pengarang itu yang didaftar menurut jenisnya, baik yang berupa buku maupun yang berupa karya yang diterbitkan secara terlepas, bahkan yang masih berbentuk naskah karena kadang-kadang ada pengarang yang mempunyai naskah karyanya yang belum diterbitkan sampai ia meninggal.

3. Tanggapan para kritikus yang didaftarkan berdasarkan judul dan sumbernya dengan tujuan memberi keterangan kepada para pembaca tentang tanggapan orang kepada pengarang itu. Hal itu tegantung kepada ada atau tidak adanya orang yang menanggapi.

mana sebelumnya membahas tentang pengarang, kemudian diubah objeknya menjadi pemusik dan sekali gus pencipta lagu.

1.5 Studi Kepustakaan

Untuk mendukung tulisan pada skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang cukup relevan tentang masalah yang dibahas. Baik buku-buku yang berhubungan dengan kajian-kajian budaya, sastra, maupun kajian-kajian etnomusikologi. Penulis juga mengumpulkan tulisan-tulisan yang bersasal dari seminar-seminar zapin. Kemudian penulis juga mengambil beberapa kutipan-kutipan dari beberapa skripsi yang ada di Departemen Etnomusikologi yang kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan. Selain itu penulis juga mencari penjelasan dari internet yang mana dari literatur tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian dari penulisan skripsi ini.

(b) Karya ilmiah lainnya yang dipandang menjadi sumber mengenai zapin adalah tulisan dalam be ntuk disertasi yang ditulis oleh Mohd Anis Md Nor. Disertasi tersebut bertajuk The Zapin Melayu Dance of Johor: From Village to A National Performance Tradition, yang ditulis Anis pada tahun 1990, dalam rangka menyelesaikan program doktoralnya di The University of Michigan, Amerika Serikat. Disertasi ini dibentuk oleh delapan bab kajian, yaitu dimulai dari bab satu berupa pendahuluan, bab dua zapin di Johor, kemudian bab tiga Zapin di Alam Melayu, bab empat Zapin di Era Pra Perang Dunia Kedua; bab lima Zapin di Dasawarsa 1950an; bab enam Tradisi Zapin Lama dan Baru; bab tujuh Zapin Kontemporer, dan bab delapan Kesimpulan. Walaupun disertasi ini mengkaji asal-usul zapin di alam Melayu secara umum, dan penelitian dilakukan Anis di berbagai tempat, namun akhirnya fokus perhatian adalah proses kesejarahan perkembangan zapin di daerah Melayu Johor saja. Bagaimana pun disertasi ini amatlah menarik untuk penulis baca dan menjadi salah satu sumber dalam penelitian zapin ciptaan Zul Alinur.

Bahar, S.Kar., M.Hum. (Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang), dia membahas tentang eksitensi zapin yang telah mencapai puncak peradaban seni Islam Nusantara. Zapin sebagiai manifestasi estesis, tumbuh dan hidup khususnya dalam masyarakat Islami, oleh karena itu Zapin dapat diposisikan sekarang sebagai salah satu bentuk puncak peradaban seni Islam Nusantara yang memiliki struktur dasar, bentuk komposisi tersendiri., sehingga ia dapat digolongkan pada suatu genre seni tertentu, di antara genre seni yang ada. Sementara itu, secara normatif dipahami bahwa eksitensi seni bagi kaum muslimin semata-mata tidak mempunyai keterkaitan dengan sistem peribatan ajaran Islam. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa ajaran Islam memberi ruang kebebasan bagi pemeluknya berseni. Maka timbullah suatu ungkapan “tak Melayu kalau tak Islam; adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah :syarak berkata, adat memakai.”

membangun kontemplasi. Kunci untuk menikmati dan menari zapin itu adalah hati. Jadi, zapin itu semacam taman hati nurani.

(e) Pada bulan Juli 2010 dalam event yang bertajuk Temu Zapin Indonesia di Pekan Baru Riau, dilaksanakan serangakaian acara baik seminar serta persembahan tari zapin yang didiikuti berbagai kelompok seni dari kota besar di Indonesia. Dalam event ini terdapat juga seminar zapin yang diadakan di Taman Budaya Pekan Baru, yang berjudul “Cakap Rampai-Rampai Zapin: Melempar Masa Kini ke Masa Depan, Zapin Baru untuk Tradisi Masa Depan.” Salah satu pembicaranya adalah: O.K. Nizami Jamil (budayawan Riau). Beliau membahas tentang zapin tradisional di Kerajaan Siak, dan bagaimana perkembangan masuknya zapin di kerajaan Siak yang di perkirakan sejak raja-raja Siak sudah menganut agama Islam yang dibawa oleh ulama serta pedagang Arab. Masuknya zapin di Siak melalui dua jalur. Jalur pertama lewat pembinaan dan kalangan istana yang dibina oleh datuk-datuk dan penghulu sebagai penguasa negri. Jalur kedua, tarian zapin yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di kampung dan kalalangan orang biasa.

(g) Yusmar Yusuf (budayawan sekaligus Guru Besar di Universiatas Riau) beliau membuat catatan kecil yang bertajuk “Zapin….??? Beredaplah Menuju “Bid’ah Baru.” Melalui makala ini beliau menyatakan bahwa zapin hari ini mestinya mampu mengikis rasa istana sentris itu dan menyesuaikan dengan kadar lingkungan dunia sekitar, kita yang calar, dan kemabukan manusia-manusia yang mempadukan secara sosiografis, dengan menjinjit masa lalu seolah miliknya sendiri dan harus dirawat menurut patrom dan pakemnya pula.

(h) Riza Pahlefi (Ketua Dewan Kesian Bengkalis) dengan makalah yang berjudul “Mewariskan Zapin: Berbagai Pengembangan Zapin di Bengkalis.” Beliau mencabarkan sejarah perkembangan zapin di Bengkalis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Bengkalis, untuk menunjang pelestarian zapin. Ketika zapin belum menyatu pada diri kita, apa yang hendak diwariskan ke masa depan.

(j) Pada bulan Desember 2010, di Hotel Tiara Medan dilaksanakan Seminar Zapin. Pembicara pada saat itu adalah Tengku Luckman Sinar, Muhammad Takari, Jose Rizal Firdaus, dan Muslim. Empat makalah ini khusus membicarakan zapin yang ada di Sumatera Utara dan Riau. Tengku Luckman Sinar membahas aspek kesejarahan seni zapin atau yang lazim disebut gambus di kawasan Kesultanan Serdang melalui makalahnya yang bertajuk “Zapin/Gambus di Wilayah Kabupaten Deli-Serdang (Sumatera Utara).” Menurut Tengku Luckman Sinar zapin di Kesultanan Serdang langsung datang dari Hadramaut, yang dapat dikaji melalui datangnya para saudagar Arab dan kemudian menetap di wilayah Kesultanan Serdang. Para penduduk Arab dari Hadramaut Yaman ini, sampai sekarang menggunakan panggilan Al-Sagaf, Aqil, Jamalulail, Shihab, Muthahar, dan Aidid. Zapin ini bagi Tengku Luckman Sinar mengekspresikan kebudayaan Islam dan disesuaikan dengan cita rasa estetika musik dan tarian Melayu.

terjadi pemelayuan pada teks zapin Melayu. Kadang dicampur pula dengan teks Arab. Ini menurut pandangan Takari.

(l) H. Jose Rizal Firdaus, membawakan makalah yang bertajuk “Zapin di Sumatera Utara.” Karena latar belakang beliau adalah sebagai penari dan pencipta tari, maka fokus kajian Jose Rizal Firdaus adalah pada tari zapin. Mengulangi aspek sejarah Jose Rizal Firdaus mengatakan bahwa zapin berasal dari Hadramaut, dan ada yang langsung dan ada pula yang melalui Gujarat. Gerak tari zapin Melayu yang umum adalah angkat, tekuk, patah, dan seret. Penampilan zapin biasanya dimulai dengan tahsim, kemudian gerak alif, gerak pecah, dan di ujung penari minta tahtum atau minta tahto. Itulah norma pertunjukan zapin yang umum di Sumatera Utara. Makalah ini bagi penulis memberikan gambaran dasar bagaimana tari zapin di Sumatera Utara, yang juga memiliki kaitan dengan lagu zapin yang diciptakan Zul Alinur dalam rangka mengiringi tarian zapin.

(m) Muslim dari Riau sebagai sarjana dan magister seni tari juga menyoroti zapin di Riau dari aspek etnokoreologi. Ia membawakan makalah yang bertajuk “Zapin.” Menurutnya zapin adalah salah satu jenis tari tradisional yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat Melayu, seperti di Riau, Deli, Jambi, Malaysia, dan Brunei. Di Riau tari ini hidup dan berkembang hampir di sebahagian besar daerah Riau terutama di kawasan pesisirnya. Bagaimanapun tulisan Muslim ini dapat penulis gunakan untuk menjadi rujukan bagaimana gambaran umum zapin di Riau.

meneliti bagaimana struktur teks dan melodi zapin yang diciptakan oleh seorang pencipta berusia relatif muda yaitu Zul Alinur. Bagi penulis lagu zapin yang diciptakan Zul Alinur masih berdasar dan berpaksikan kepada aturan-aturan dan norma atau pakem lagu zapin untuk mengiringi tarian zapin dalam konteks kebudayaan Melayu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian Lapangan

Menurut Merriam dalam etnomusikologi, dikenal istilah teknik lapangan dan metode lapangan. Teknik mengandung arti pengumpulan data-data secara rinci di lapangan. Metode lapangan sebaliknya mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi dasar-dasar teoretis yang menjadi acuan bagi teknik penelitin lapangan. Teknik menunjukkan pemecahan masalah pengumpulan data hari demi hari, sedangkan metode mencakup teknik-teknik dan juga berbagai pemecahan masalah sebagai bingkai kerja dalam penelitian lapangan (Merriam 1964:39-40).

Metode penelitiaan yang digunakan juga memakai metode penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, dan akibat atau efek yang terjadi (Sukmadinata 2006:72).

Sedangkan substansi metode kualitatif, lebih jauh menurut Nelson menurut keberadaannya dalam dunia ilmu pengetahuan adalah seperti yang diuraikannya berikut ini.

Qualitative research is an interdisiplinary, transdisiplinary, and sometimes counterdisiplinary field. It crosscuts the humanities and the social and physical sciences. Qualitative research is many things at the same time. It is multiparadigmatic in focus. Its practitioners are sensitive to the value of the multimethod approach. They are commited to the naturalistic perspective, and to the interpretive understanding of human experience. At the same time, the field is inherently political and shaped by multiple ethical and political positions (Nelson dan Grossberg 1992:4).

dan kuantitatif) harus direncanakan. Untuk itu diperlukan desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara pengumpulan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Dalam desain antara lain harus dipikirkan: (a) populasi sasaran, (b) metode sampling, (c) besar sampling, (d) prosedur pengumpulan data, (e) cara-cara menganalisis data setelah terkumpul, (f) perlu tidaknya menggunakan statistik, (g) cara mengambil kesimpulan dan sebagainya (Nasution 1982:31).

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan perekaman. Sebelum wawancara, penulis menyusun daftar pertanyaan untuk mengarahkan kepada pokok permasalahan yang ingin penulis ketahui. Namun demikian penulis tetap akan mengembangkan pertanyaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

1.6.2 Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak-pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang di wawancari (interview). Patton (dalam Moleong 1988:135), mengungkapkan beberapa jenis wawancara, yaitu (1) wawancara pembicaraan informal, (2) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (3) wawancara baku terbuka.

Dalam rangka penelitian ini, penulis mewancarai langsung orang yang diteliti yaitu Zul Alinur. Melihat langsung pertunjukan musik Zapin Zul Alinur, serta mewawancarai seluruh pesonil grup musiknya yang bernama Metronom Musik Collaboration. Para anggotanya terdiri dari: Irma Karyono (pemain gendang ronggeng), Rubino (pemain akordion dan gambus), Afit (pemain biola), Ade (pemain gitar bass), Jumaidi (pemain zimbe ), Eva Gusmala Yanti, yaitu saya sendiri (vokalis). Zul Alinur sendiri biasanya memainkan gendang dol (Minangkabau), marwas, serta sewaktu-waktu memainkan seruling. Metronom Music Collaboration sendiri bertempat di Taman Budaya Sumatera Utara. Penulis juga melihat atau mendengarkan kembali hasil rekaman pertunjukan yang berformat video ataupun mp3.

1.6.3 Perekaman Data Audio dan Visual

Penulis menggunakan kamera Canon EOS 400D dan Canon Ixus 970 IS. Serta mengumpulkan dan merekan lagu-lagu beliau dalam format mp3.

Rekaman dalam bentuk data visual dan adudio visual ini kemudian diedit, dipilih, dan dimuat dalam bentuk data skripsi. Rekaman musik zapin secara audiovisual kemudian dipindahkan ke dalam bentuk notasi yang sifatnya visual. Kerja transkripsi dilakukan setelah kerja pengumpulan data lapangan. Kerja transkripsi juga menggunakan bantuan notasi angka dan teks huruf Latin yang ditulis oleh Zul Alinir.

1.6.4 Kerja Laboratorium

Setelah mendapatkan data dil apangan, penulis mengadakan kerja laboratorium. Dimana hasil rekaman lagu akan di transkripsi dan dianalisis. Untuk memudahkan pentranskripsian, penulis mengubah hasil rekaman yang didengar ke dalam bentuk notasi. Penggunaan notasi ini dilakukan untuk menggambarkan lebih jelas apa yang di analisa. Hasil transkripsi ini akan di bahas pada bab V dalam skripsi.

1.7 Pengalaman Penelitian

Penulis pertama sekali mengenal Zul Alinur pada bulan Maret Tahun 2009. Ketika itu penulis diajak oleh Datuk Ahmad Fauzi selaku dosen Praktik Musik Melayu, Etnomusikologi USU, dalam mengikuti proses latihan di Taman Budaya Sumatera Utara, mewakili Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk ikut berpartisipasi membuat persembahan musik dan tari dalam acara Pesta Gendang Nusantara di Melaka, Malaysia pada waktu itu. Penulis di percayai untuk menyanyikan salah satu lagu ciptaan Zul Alinur yang berjudul Zapin Puan. Setelah sekian lama Acara itu selesai, penulis kemudian di ajak untuk bergabung di sanggar musik Zul Alinur yang bernama Metronom Musik Collaboration yang bertempat di Taman Budaya Sumut. Dari situlah penulis banyak mempelajari dan menyanyikan lagu-lagu beliau, khususnya Zapin di berbagai kegiatan, event-event, serta festival-festival zapin, baik di kota Medan maupun di luar kota Medan.

Penulis tertarik mengangkat karya-karya beliau, untuk dijadikan skripsi sarjana. Walaupun umur Zul Alinur masih relatif muda dan pengalamannya dalam berkesenian Zapin masih relatif baru, namun karya-karya beliau sangatlah cukup membanggakan. Lewat berbagai penghargaan yang diraihnya dari berbagai event, festival, dan perlombaan.

Seminar Tari Zapin Nusantara di Kota Medan. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk memperoleh data-data berupa makalah seminar.

BAB II

GAMBARAN UMUM BUDAYA MASYARAKAT MELAYU SUMATERA UTARA SEBAGAI LATAR BELAKANG SENI ZAPIN

DAN PENCIPTAAN LAGU-LAGU ZAPIN OLEH ZUL ALINUR

2.1 Latar Belakang Sosiobudaya Zul Alinur sebagai Pencipta Lagu-lagu Zapin Lagu-lagu zapin yang diciptakan oleh Zul Alinur, tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang Melayu Sumatera Utara. Zul Alinur adalah sosok orang Melayu yang berdarah Melayu dan Minangkabau sekali gus. Ia banyak mengumpulkan pengalamannya dari kebudayaan Melayu dan Minangkabau yang ada di Sumatera Utara, khusus yang tergabung ke dalam kelompok seni Tigo Sapilin, Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau (BM3) yang dipimpin oleh Bapak Abu Bakar, S.H.

budaya Minangkabau dan integrasinya dengan budaya Melayu di Sumatera Utara, dan juga Dunia Melayu. Bahwa Minangkabau dalam konteks yang luas menjadi bahagian dari Dunia Melayu juga.

2.2 Sejarah Masyarakat dan Budaya Melayu di Sumatera Timur

Menurut Tengku H. Muhammad Lah Husni (1986), yang di maksud dengan suku Melayu itu adalah golongan bangsa yang menayatukan dirinya dalam perbauran ikatan perkawinan antar suku bangsa serta memakai adat resam bahasa Melayu secara sadar dan berkelanjutan. Selain itu pengertian Melayu juga dapat disimpulkan dalam tiga bidang yaitu: (a) Dalam arti luas merupakan rumpun ras Melayu yang meliputi daerah Indonesia, Malaysia, Filipina, Malagasi, Muang Thai, dan sebagian dari pulau-pulau di lautan teduh lain-lain. (b) Dalam arti pertengahan bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu suku bangsa, berhimpun dalam satu kesatuan daerah berperintahan sendiri meliputi bekas Nederlands-Indie dahulu. (c) Dalam arti sempit suku bangsa Melayu khusus yang berdiam di dataran rendah Sumatera Timur dan daerah pantai lainnya yang dinamakan juga Melayu pesisir.

dalam bahasa Jawa berarti lari atau deras. Serta ada lagi menyebutkan Melayu dari kata Pamalayu seperti yang terdapat di Palembang, dan masih banyak lagi.

Nama-nama Melayu itu sendiri bukan datangnya dari luar melainkan dari dalam sendiri. Artinya orang Melayu itu sendiri yang menamakan dirinya Melayu, sesuai dengan sifat-sifatnya sampai sekarang ini yaitu sopan santun, ramah tamah, dapat menyesuaikan diri tiada ingin membesar-besarkan diri, berbudi luhur, berbudi bahasa, dan lain-lain. Maka untuk mencapai sikap ini haruslah dia memelayukan atau melujurkan rasa sifat angkara, murka, sombong, takabur dari cakap yang karup.

Seperti apa yang dikatakan oleh Burhanuddin Elhulaimy yang menyatakan bahwa Alam Melayu telah ada pada 5000 tahun yang lalu yang dilandaskan pada tarikh, riwayat, dan peta yang diperbuat oleh kerajaan Bhaharat atau India Tua, serta adanya nama Malay Race (jenis bangsa Melayu) dan Malay Archipelago (Kawasan Kepulauan Melayu) yang dimuat dalam ensiklopedia bangsa Eropa. Riwayat Bukit Siguntang pun menyebut nama-nama Melayu asli, yaitu: Demang Lebar Daun, Wan Empu, dan Wan Malini. Nyatalah pula sebelum jenis bangsa lain datang ke sini, bangsa Melayu telah ada.

Melaka, Portugis, dan berbagai etnik seperti suku Aceh, Karo, Mandailing, Jawa, Bugis , Minangkabau, dan lain-lain, yang merasa dan mengamalkan adat resam Melayu serta beragama Islam, serta memakai bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari (Lah Husni 1986:34).

Setelah meneliti sebegitu jauh tentang dasar-dasar asal masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai suku Melayu Pesisir Sumatera Timur itu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adapun dasar-dasar kesimpulan dan dasar pertumbuhannya, adalah jelas Melayu merupakan pembauran dari beberapa golongan etnik, seperti dari proses campuran antara ras Melayu seperti Johor, Melaka, Riau, Aceh, Mandailing, Jawa, Minangkabau, Karo, India, dan lain-lain. Sehingga masyarakat pesisir kemudian menyatakan bahwa dirinya sebagai suku Melayu. Oleh karena itu, apabila seorang yang tinggal di Pesisir Sumatera Timur, dan memakai adat dan budaya Melayu, maka mereka lazim juga disebut dengan suku Melayu Pesisir Sumatera Timur, atau kini lazim juga disebut suku Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara.

Adapun daerah-daerah kebudayaan Melayu di Sumatera Timur atau Pesisir Timur Sumatera Utara, berdasarkan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada masa kini mencakup: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu

memiliki sultan sebagai pemangku adat saja. Namun banyak pula yang pupus sejak revolusi sosial 1946.

2.3 Kesultanan-kesultanan Sumatera Timur 2.3.1 Kesultanan Deli

Kesultanan Deli Terletak di antara selat Melaka, dari muara Sungai Labu dalam utara perbatasan Langkat sampai sungai Pematang Oni di selatan berbatasan dengan Serdang, yakni pada daerah 457’ sampai 439’ Lintang Utara, dan 9825’ sampai 98 47’ Bujur Timur (Veth 1977:153).

Mengenai adat dan kebudayaan yang di pakai di negri Deli adalah adat dan budaya Melayu, yang menapis dan memasukkan juga unsur-unsur kebudayaan lainnya yang positif ke dalam kebudayaan Melayu guna mencapai perpaduan masyarakat yang kompak dan harmonis.

Dalam konteks seni zapin, beberapa insan dari Kesultanan Deli ada juga yang aktif sebagai seniman dan pencipta tari dan lagu-lagu zapin. Yang paling cukup menonjol adalah Tengku Sitta Saritsyah. Ia adalah seorang penari dan sekali gus juga pencipta tari zapin. Di antara ciptaan tari zapin beliau yang terkenal adalah Zapin Deli. Musik iringan tarian ini dibawakan oleh para pemusik Sri Indra ratu (SIR). Zapin yang mereka bawakan biasanya dipertunjukkan di kawasan Medan dan sekitarnya. Adakalanya juga dipertunjukkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Afrika Selatan, Belanda, Jerman, dan lainnya. Bagaimanapun karya-karya tari dan lagu zapin di istana Kesultanan Deli ini cukup memebrikan inspirasi musikal bagi Zul Alinur yang memang bertempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya kita liuhat bagaimana eksistensi Keslutanan Serdang, yaitu kesultanan yang sangat aktif membina dan mengembangkan kesenian-kesenian Melayu, termasuklah di antaranya zapin.

2.3.2 Kesultanan Serdang