ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA

ANTIBAKTERI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA

(Evodia sp.)

AGNES ERI MARYUNI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Isolasi dan Identifikasi Senyawa

Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.) adalah karya saya dengan

arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada

perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya

yag diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam

teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2008

Agnes Eri Maryuni

ABSTRACT

AGNES ERI MARYUNI. Isolation and Identification Antibacterial Active Compound from Zodia’s Essential Oil Leaves (Evodia sp.) Under direction of MARIA BINTANG and MASNIARI POELOENGAN.

Some plant essential oil compounds has antibacterial properties, such as linalool. Linalool was one of zodia’s essential oil compound. The aim of this research was to isolate and identificate antibacterial active compound of the essential oil of zodia leaves. The the major components of essential oil are evodone 72.32%, menthofurane 7.52%, limonene 4.73%, curcumene 4.28%, and fonenol 1.66%. The oil had wide spectrum antibaterial activities. MIC value are 1% against S. aureus, 0.8% against S. epidermidis, 1.25% against Salmonella enteritidis and 1.2% against E. coli. It’s bactericidal effect against S. aureus began on the 7th hours. Toxicity evaluation showed that the essential oil has moderately toxic properties. Essential oil decayed bacterial membran cell. The bacterial cell became “swell” and change to a “ghost cell”. The active identificated as evodone. It’s activity was lower than the oil. It indicated that the essential oil’s antibacterial activity was sinergestic effect from it’s compounds.

RINGKASAN

AGNES ERI MARYUNI. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.). Dibimbing oleh MARIA BINTANG dan MASNIARI POELOENGAN.

Sejak pertama kali ditemukan hingga akhir abad 20, kemoterapi antimikroba telah berhasil menyembuhkan berbagai jenis penyakit infeksi. Masalah muncul pada saat terjadi resistensi bakteri. Meskipun berbagai jenis antibiotik baru ditemukan, muncul masalah baru berkaitan dengan resistensi terhadap berbaai jenis antibiotik

Tumbuhan memghasilkan ribuan molekul yang berfungsi bagi tumbuhan itu sendiri maupun lingkungannya. Beberapa jenis komponen minyak atsiri menghasilkan aktivitas antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi antibakteri minyak atsiri daun zodia, mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa aktifnya.

Dalam penelitian ini, sampel daun zodia diambil dari daerah Sentani, Jayapura, Papua. Minyak atsiri diisolasi dengan menggunakan destilasi uap. Minyak atsiri yang dihasilkan dianalisis komponen penyusunnya dengan metode GC-MS. Uji antibakteri menggunakan metode paper dish assay. Uji toksisitas menggunakan metode Brine-Shrimp Letality Test. Nilai minimum inhibitory concentration (MIC) ditentukan untuk mengetahui konsentrasi paling kecil dari minyak atsiri yang dapat membunuh bakteri. Terhadap bakteri diinteraksikan berbagai variasi konsentrasi minyak atsiri. Bakteri disubkulturkan pada media padat kemudian jumlah koloni yang tumbuh dihitung. Waktu kontak minyak atsiri dengan bakteri ditentukan untuk mengetahui waktu munculnya efek bakterisida. Setelah diinteraksikan dengan minyak atsiri dengan konsentrasi dua kali nilai MIC, bakteri disubkulturkan pada media padat setiap jam selama 24 jam. Jumlah koloni bakteri dihitung selanjutnya dibuat kurva ”survival plot”. Data waktu kontak digunakan sebagai dasar waktu kontak bakteri yang akan dianalisis perubahan morfologinya dengan scanning electron microscopy.

Isolasi senyawa aktif antibakteri dilakukan dengan metode cooling freeze.

Minyak atsiri didinginkan sampai 180C. Kristal yang terbentuk dipisahkan kemudian direkristalisasi menggunakan pelarut heksan. Kristal hasil rekristalisasi dianalisis dengan GC-MS. Uji antibakteri kristal dilakukan terhadap bakteri S. aureus.

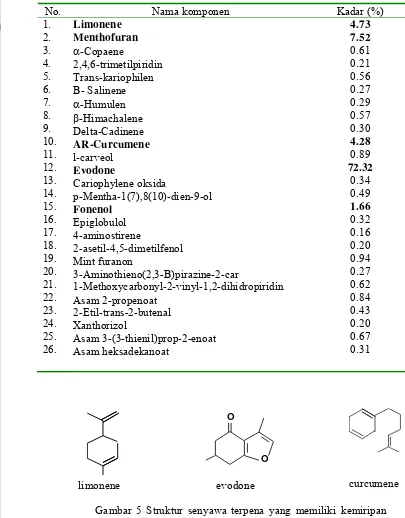

Isolasi minyak atsiri daun zodia menghasilkan rendemen 1%. Dari analisis GC-MS didapatkan bahwa komponen utama minyak atsiri adalah evodone 72.32%, menthofurane 7.52%, limonene 4.73%, curcumene 4.28%, dan fonenol 1.66%.

Minyak atsiri menghasilkan aktifitas antibakteri berspektrum luas, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis dan bakteri Gram negatif Salmonella enteritidis dan

MIC minyak atsiri bernilai 1% terhadap S. aureus, 0.8% terhadap S. epidermidis, 1.25% terhadap Salmonella enteritidis and 1.2% terhadap E. coli. Efek bakterisida minyak atsiri muncul setelah tujuh jam interaksi dengan bakteri uji dan mematikan secara total setelah 24 jam interaksi. Bakteri sebagian besar mati pada fase stasionernya. Pada fase stasioner bakteri bersifat rentan. Hal ini dimungkinkan oleh makin terbatasnya nutrisi dan meningkatnya produk-produk toksik hasil metabolisme bakteri.

Toksisitas minyak atsiri terhadap artemia salina bernilai 376.7 ppm. Minyak atsiri daun zodia bersifat toksik sedang. Berdasarkan analisis scanning electron microscopy, minyak atsiri daun zodia mampu merusak membran sel bakteri. Interaksi minyak atsiri dengan membrane sel menyebabkan terjadinya “swelling” hingga pada akhirnya bakteri menjadi “sel ghost”.

Senyawa antif antibakteri minyak atsiri daun zodia berhasil diisolasi dan diidentifikasi sebagai evodone. Aktivitas antibakteri senyawa tersebut lebih rendah daripada aktivitas antibakteri minyak atsiri sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas minyak atsiri merupakan efek sinergis dari aktivitas komponen penyusunnya.

©. Hak Cipta milik IPB tahun 2008

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber .

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

IPB.

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA

ANTIBAKTERI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA

(Evodia sp.)

AGNES ERI MARYUNI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Departemen Biokimia

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kupersembahkan karyaku ini sebagai tanda kasihku untuk:

Ayah Bundaku Ibu Sugiyem dan Alm. Bapak Maridjan,

Kakanda Agustinus Sroyer,

Buah hatiku Marchelino Mario dan Amadhea Putri,

Mbakyu dan Kangmasku:

Yanti, Eni, Maryono, Eti, Endang, Budi, Endah, Robert, Esti, Ermi, Bondan, Tri

Keponakan-keponakanku:

Eka, Wien, Galih, Yogi, Tian, Lina, Lita, Rahma, Widie, Tedi, Tio, Bian

Keagungan Sang Pencipta dan dian Ilmu Pengetahuan

Semoga dapat menjadi motivasi dan sumber inspirasi bagiku, suami dan anakku, keponakanku

PRAKATA

Segala hormat, puji dan syukur penulis persembahkan pada Tuhan Yesus

Kristus. Cinta dan kasih-Nya telah menyertai penulis hingga penulis berhasil

menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Program Studi Biokimia FMIPA IPB

dengan baik. Judul penelitian yang dipilih adalah ”Isolasi dan Identifikasi

Senyawa Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.)”. Dana penelitian bersumber dari beasiswa BPPS Dirjen DIKTI dan bantuan dari FMIPA

Universitas Cenderawasih.

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. drh. Maria Bintang, MS.

dan Dra. Masniari Poeloengan, MS. yang telah memberikan bimbingan, dukungan

dan bantuan sarana penelitian. Kepada Dr. Suryani, MS., terimakasih untuk

koreksi dan masukan-masukan yang telah diberikan Terimakasih juga diucapkan

kepada keluarga Yabansabra dan Bapak Drs. Robert Masreng atas tersedianya

contoh daun zodia, Bapak Supartono dari Balai Penelitian Veteriner dan Bapak

Djaswanto dari Labkrim Mabes Polri dan Ibu Endang dari Lab. SEM

Zoologi-Biologi LIPI Cibinong yang telah membantu selama penelitian berlangsung serta

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih khusus

diberikan kepada Dirjen DIKTI atas bantuan dana studi dan FMIPA Universitas

Cenderawasih atas bantuan dana penelitian yang telah diberikan.

Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, 26 Agustus 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 Oktober 1978 sebagai anak ke-8

pasangan Alm. Maridjan dan Sugiyem. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan

Kimia FMIPA Institut Pertanian Bogor sejak tahun 1997 sampai 2002.

Setelah lulus sarjana, tahun 2002 penulis bekerja sebagai staf quality

control PT Focus Makmur Indah Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2003 penulis

bertugas sebagai staf pengajar di Jurusan Kimia FMIPA Universitas

Cenderawasih Jayapura Papua. Pendidikan Pascasarjana S2 di Program Studi

Biokimia FMIPA IPB dimulai tahun 2006 atas bantuan dana pendidikan BPPS

Dirjen Dikti.

Pada tahun 2006 penulis pernah mendapatkan hibah Penelitian Dosen

Muda yang diadakan oleh Dirjen Dikti. Penelitian tersebut berjudul ”Potensi

Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.)”. Penelitian dilanjutkan pada

saat menyelesaikan pendidikan pascasarjana S2 dengan judul ”Isolasi dan

Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.).

Sebagian dana penelitian bersumber dari beasiswa BPPS Dirjen Dikti dan bantuan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAfTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Zodia ... 4

Antibakteri ... 7

Komponen Antibakteri Tanamani ... 9

Bakteri ... 11

Pengaruh Zat Antibaktei terhadap Sel Bakteri ... 12

Isolasi Senyawa Aktif ... 14

METODE PENELITIAN ... 16

Waktu dan tempat penelitian ... 16

Bahan dan Alat ... 16

Metode Penelitian ... 16

Isolasi Minyak Atsiri ... 16

Karakterisasi menggunakan GC-MS... 17

Pengujian Aktifitas Antibakteri... 17

Uji Toksisitas Minyak Atsiri ... 17

Kromatografi Lapis Tipis ... 18

Penentuan minimum inhibitory concentration (MIC) ... 18

Penentuan Waktu Kontak Minyak Atsiri ... 19

Analisis Perubahan Morfologi Sel ... 19

Isolasi Senyawa Aktif Antibakteri ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

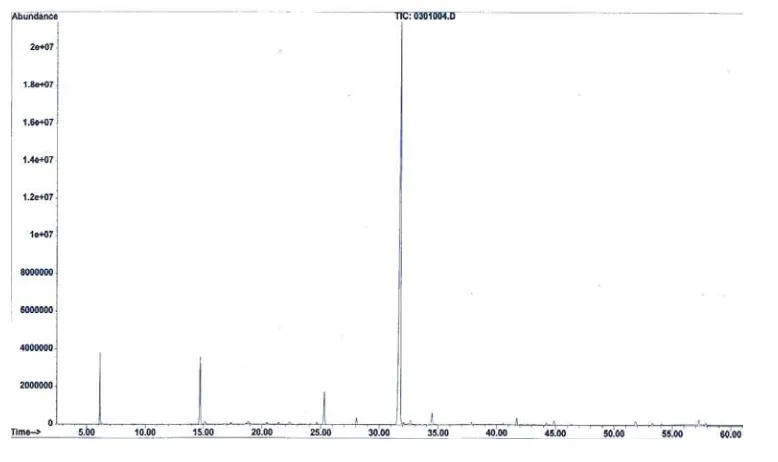

Komposisi Minyak Atsiri ... 23

Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri ... 23

Nilai MIC Minyak Atsiri Daun Zodia ... 26

Penentuan Waktu Kontak Minyak Atsiri ... 27

Analisis Perubahan Morfologi Sel ... 28

Nilai Toksisitas Minyak Atsiri terhadap Artemia salina ... 30

Pemisahan Komponen Minyak Atsiri Dengan Kromatografi Lapis Tipis ... 31

KESIMPULAN ... 38

Kesimpulan ... 38

Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Komponen utama beberapa jenis minyak atsiri yang memiliki aktivitas

antibakteri ... 9

2 Beberapa pelarut organik dan sifat fisiknya ... 15

3 Komponen minyak atsiri daun zodia... 22

4 Aktivitas antibakteri minyak atsiri ... 23

5. Sensitifitas Antibiotik ... 24

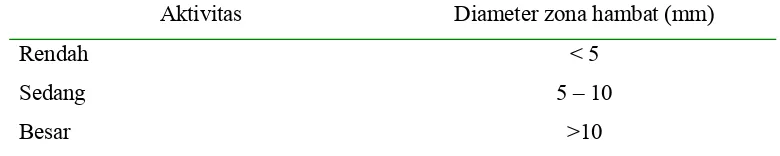

6 Klasifikasi Aktivitas Antibakteri ... 25

7 Hubungan antara LC50, LD50 dan EC50 dan Klasifikasi Toksisitas Tonkes (Verma, 2008) ... 31

8 Nilai hRf kromatogram minyak atsiri ... 32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Zodia ... 4

2 Rutaecarpine ... 5

3 Alkaloid quinolon dari Evodia Rutaecarpa ... 7

4 Spektra GC-MS minyak atsiri daun zodia ... 21

5 Struktur senyawa terpena yang memiliki kemiripan dengan komponen utama minyak atsiri daun zodia ... 22

6 Struktur dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif ... 26

7 Kurva penetapan MIC minyak atsiri daun zodia terhadap bakteri S. aureus(a), S. epidermidis (b), Salmonella enteritidis(c), dan E. Coli (d) ... 26

8 Penetapan waktu kontak minyak atsiri ... 27

9 Kurva pertumbuhan bakteri S. aureus ... 28

10 Mikrograf elektron bakteri S. aureus ... 29

11 Kurva regresi linier penentuan toksisitas minyak atsiri ... 30

12 Kromatogram minyak atsiri dalam pelarut heksan:dietileter (8:2) pada plat silika gel 60F254 ... 32

13 Kristal hasil isolasi dari minyak atsiri daun zodia ... 33

14 Uji kelarutan kristal dalam air (1), heksan (2), aseton (3), etil asetat (4) dan benzene (5) ... 33

15 Aktivitas antibakteri fraksi heksan (1), etil asetat (2), dan kristal kasar (3) ... 34

15 Kromatogram fraksi heksan (a) dan fraksi etil asetat (b) dalam pelarut heksan:dietileter (8:2) pada plat silika gel 60F254 ... 33

16 Bentuk dua dimensi fraksi heksan (a) dan fraksi etilasetat (b) ... 34

17 Spektra GC-MS kristal hasil kristalisasi fraksi etil asetat ... 36

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Spektra Minyak Atsiri Daun Zodia ... 44

2 Spektra GC-MS Komponen ke-1 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 45

3 Fragmentasi Komponen ke-1 dan Senyawa Referens ... 46

4 Spektra GC-MS Komponen ke-2 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 47

5 Fragmentasi Komponen ke-2 dan Senyawa Referens ... 48

6 Spektra GC-MS Komponen ke-3 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 49

7 Fragmentasi Komponen ke-3 dan Senyawa Referens ... 50

8 Spektra GC-MS Komponen ke-4 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 51

9 Fragmentasi Komponen ke-4 dan Senyawa Referens ... 52

10 Spektra GC-MS Komponen ke-5 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 53

11 Fragmentasi Komponen ke-5 dan Senyawa Referens ... 54

12 Spektra GC-MS Komponen ke-6 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 55

13 Fragmentasi Komponen ke-6 dan Senyawa Referens ... 56

14 Spektra GC-MS Komponen ke-7 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 57

15 Fragmentasi Komponen ke-7 dan Senyawa Referens ... 58

16 Spektra GC-MS Komponen ke-8 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 59

17 Fragmentasi Komponen ke-8 dan Senyawa Referens ... 60

18 Spektra GC-MS Komponen ke-9 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 61

20 Spektra GC-MS Komponen ke-10 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 63

21 Fragmentasi Komponen ke-10 dan Senyawa Referens ... 64

22 Spektra GC-MS Komponen ke-11 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 65

23 Fragmentasi Komponen ke-11 dan Senyawa Referens ... 66

24 Spektra GC-MS Komponen ke-12 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 67

25 Fragmentasi Komponen ke-12 dan Senyawa Referens ... 68

26 Spektra GC-MS Komponen ke-13 Minyak Stsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 69

27 Fragmentasi Komponen ke-13 dan Senyawa Referens ... 70

28 Spektra GC-MS Komponen ke-14 Minyak atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 71

29 Fragmentasi Komponen ke-14 dan Senyawa Referens ... 72

30 Spektra GC-MS Komponen ke-15 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 73

31 Fragmentasi Komponen ke-15 dan Senyawa Referens ... 74

32 Spektra GC-MS Komponen ke-16 Minyak Stsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 75

33 Fragmentasi Komponen ke-16 dan Senyawa Referens ... 76

34 Spektra GC-MS komponen ke-17 minyak atsiri daun zodia dan

fragmentasinya ... 77

35 Fragmentasi Komponen ke-17 dan Senyawa Referens ... 78

36 Spektra GC-MS Komponen ke-18 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 79

37 Fragmentasi Komponen ke-18 dan Senyawa Referens ... 80

38 Spektra GC-MS Komponen ke-19 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

Fragmentasinya ... 81

39 Fragmentasi Komponen ke-19 dan Senyawa Referens ... 82

40 Spektra GC-MS Komponen ke-20 Minyak Atsiri Daun Zodia dan

41 Fragmentasi Komponen ke-20 dan Senyawa Referens ... 84

42 Spektra GC-MS Komponen ke-21 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 85

43 Fragmentasi Komponen ke-21 dan Senyawa Referens ... 86

44 Spektra GC-MS Komponen ke-22 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 87

45 Fragmentasi Komponen ke-22 dan Senyawa Referens ... 88

46 Spektra GC-MS Komponen ke-23 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 89

47 Fragmentasi Komponen ke-23 dan Senyawa Referens ... 90

48 Spektra GC-MS Komponen ke-24 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 91

49 Fragmentasi Komponen ke-24 dan Senyawa Referens ... 92

50 Spektra GC-MS Komponen ke-25 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 93

51 Spektra GC-MS Komponen ke-26 Minyak Atsiri Daun Zodia dan Fragmentasinya ... 94

52 Spektra GC-MS Senyawa dalam Fraksi Etil Asetat ... 95

53 Data Fragmentasi Senyawa dalam Fraksi Etil Asetat ... 96

54 Spektra GC-MS Sebyawa dalam Fraksi Heksan ... 97

55 Komposisi media Mueller-Hinton Agar... 98

56 Komposisi Larutan Standard McFarland ... 99

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak penemuannya hingga akhir abad 20, obat-obatan antimikrobial telah

berhasil meyembuhkan berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan infeksi.

Penggunaan antibiotik yang disertai dengan perbaikan sanitasi, tempat tinggal,

dan nutrisi serta meluasnya program imunisasi menyebabkan turunnya angka

kematian. Selama bertahun-tahun, obat-obatan antimikrobial telah menyelamatkan

hidup dan menghapuskan penderitaan jutaan manusia serta memperpanjang usia

harapan hidup.

Keberhasilan obat-obatan antimikrobial dalam terapi penyembuhan

penyakit-penyakit infeksi kini terancam oleh munculnya resistensi bakteri. Dalam

artikelnya, Hill (2005) melaporkan beberapa hasil penelitian. Disebutkan bahwa

lebih dari 90% Staphylococcus aureus resisten pada penicillin. Lima puluh persen

bakteri resisten terhadap methisilin. Dengan mempelajari mekanisme bakteri

methycillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Ibba dan Hervey Roy

(2008) dari Ohio State University berhasil menemukan suatu jenis protein yang

berhubungan dengan berkembangnya resistensi pada 200 jenis bakteri. MRSA

juga resistensi terhadap linezoid dan vancomycin (Johnson dalam Hill (2005)).

Multiresistensi juga terjadi pada bakteri E. Coli. Beberapa kasus infeksi saluran

kencing tidak dapat sembuh dengan terapi trimetroprim dan ciplofloxacin.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat juga menimbulkan resistensi pada

bakteri patogen pangan. Dalam penelitiannya yang mengambil contoh bakteri dari

beberapa jenis makanan cepat saji, SIRELI & Ali (2008) menemukan adanya

bakteri Listeria monocytogenes resisten terhadap rifapin dan gentamisin. Dalam

kondisi normal, umumnya bakteri tesebut suseptibel terhadap berbagai jenis

antibiotik kecuali cephalosporin dan phosphomycin.

Tumbuhan mensintesis lebih dari 100.000 molekul, meskipun tidak

banyak yang memiliki aktivitas antimikroba. Beberapa jenis antimikroba yang

berasal dari tumbuhan didapatkan pada kadar tinggi dan hanya memerlukan

konsentrasi beberapa milimolar untuk perlindungan yang memadai. Pada

pertahanan diri terhadap organisme lain dalam lingkungannya (Lewis & Ausubel,

2006).

Jauh sebelum mikroba ditemukan, pemikiran akan adanya tumbuhan

tertentu yang berpotensi sebagai obat telah diterima dengan baik. Manusia

menggunakan tumbuhan untuk menyembuhkan berbagai penyakit infeksi, dan

sebagian sudah dilakukan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari

(Mendonςa-Filho, 2006). Sejak awal 1980-an, ketertarikan dalam penggunaan

bahan alam yang kemudian disebut senyawa bioaktif tumbuhan bangkit kembali.

Kebangkitan tersebut dapat dipahami sebagai jawaban keprihatinan akan segi

keamanan, sitotoksisitas, dan efek samping obat-obatan sintetik, dan kebutuhan

akan adanya senyawa obat baru, termasuk antibiotik baru untuk menangani

penyakit-penyakit infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri patogen multiresisten dan

terapi penyakit kronik.

Hasil penelitian etnobotani menunjukkan bahwa telah terjaring 106

simplisia tanaman obat Indonesia yang menghasilkan aktivitas antibakteri

(Dzulkarnain et al, 1996). Diantara simplisia tersebut, 42 simplisia diketahui

digunakan secara empirik untuk infeksi saluran pencernaan, 33 simplisia

digunakan secara empirik sebagai obat penyakit kulit, 6 simplisia digunakan

secara empirik untuk infeksi kandung kemih, 1 simplisia digunakan secara

empirik sebagai obat infeksi tenggorokan. Beberapa simplisia lain tidak jelas

penggunaan empiriknya tetapi diteliti daya antibakterinya.

Minyak atsiri (disebut juga minyak menguap atau minyak etheral) adalah

cairan berwujud minyak yang beraroma yang berasal dari berbagai bagian

tumbuhan (bunga, kuncup, biji, daun, ranting, kulit batang, rempah, kayu, buah

dan akar) (Guenther, 1948 dalam Burt (2004)). Minyak atsiri akhir-akhir ini

menarik perhatian dunia. Hal ini disebabkan minyak atsiri dari beberapa

tumbuhan bersifat aktif biologis sebagai antibakteri dan antijamur sehingga dapat

dipergunakan sebagai bahan pengawet pada makanan dan sebagai antibiotik alami

(Burt, 2004). Dalam Ignacimuthu (2006) dijelaskan bahwa sebagian besar minyak

atsiri menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap berbagai jenis bakteri uji, baik

Carvacrol, thymol, dan eugenol adalah komponen minyak atsiri yang

diketahui memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi. Ketiga senyawa ini masuk

dalam golongan fenol. Selain itu, komponen minyak atsiri yang bersifat

antibakteri adalah linalool. Linalool masuk dalam golongan monoterpen, senyawa

terpena yang terdiri dari sepuluh atom karbon (Baudoux, 2005).

Linalool merupakan kandungan utama minyak atsiri dalam tanaman

pengusir nyamuk zodia (Kardinan, 2007). Menurut hasil analisis yang dilakukan

di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) dengan gas kromatografi,

minyak yang disuling dari daun tanaman ini mengandung linalool (46%) dan α

-pinene (13,26%).

Adanya komponen dalam minyak atsiri daun zodia yang berpotensi

menghasilkan aktivitas antibakteri memacu untuk dilakukannya penelitian tentang

penelusuran senyawa antibakteri dalam minyak atsiri daun zodia.

Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan aktivitas antibakteri minyak atsiri daun zodia terhadap

beberapa bakteri Gram positif dan Gram negatif

2. Menentukan spektrum antibakteri yang dihasilkan.

3. Menentukan toksisitas minyak atsiri

4. Menentukan pengaruh minyak atsiri terhadap sel bakteri

5. Mengisolasi senyawa aktif antibakteri

6. Mengidentifikasi senyawa aktif antibakteri

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah di bidang

kimia, farmasi dan kedokteran tentang manfaat tanaman zodia, mengembangkan

simplisia tanaman zodia sebagai sediaan fitofarmaka dan mendukung upaya

TINJAUAN PUSTAKA

Zodia

Zodia merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari daerah Papua.

Oleh penduduk setempat tanaman ini biasa digunakan untuk menghalau serangga,

khususnya nyamuk apabila hendak pergi kehutan, yaitu dengan cara

menggosokkan daunnya ke kulit. Selain itu, tanaman yang mempunyai tinggi

antara 50 cm hingga 200 cm (rata-rata 75cm), dipercaya mampu mengusir

nyamuk dan serangga lainnya dari sekitar tanaman. Oleh sebab itu tanaman ini,

sering ditanam di pekarangan atau di pot untuk menghalau nyamuk. Aroma yang

dikeluarkan oleh tanaman zodia cukup wangi.

Gambar 1 Zodia

Oleh masyarakat Jayawijaya dan masyarakat Indonesia umumnya, tanaman

ini disebut zodia. Masyarakat Biak Numfor menyebutnya sirih hutan. Berikut

klasifikasi tanaman zodia:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermathophyta

Subdivisi : Angiospermae

Ordo : Rutales

Famili : Rutaceae

Genus : Evodia

Tanaman termasuk dalam golongan perdu . Panjang daun tanaman dewasa

20-30 cm. Tanaman tumbuh baik di ketinggian 400-1000 m dpl.

Daun zodia dapat disuling untuk menghasilkan minyak atsiri (essential oil).

Linalool merupakan kandungan utama minyak atsiri dalam tanaman pengusir

nyamuk zodia (Kardinan, 2007). Menurut hasil analisis yang dilakukan di Balai

Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) dengan gas kromatografi, minyak

yang disuling dari daun tanaman ini mengandung linalool (46%) dan α-pinene

(13,26%). Selain itu minyak atsiri zodia juga mengandung evodiamin dan

rutaecarpin yang juga berfu.ngsi sebagai antinyamuk.

Rebusan kulit batang zodia bermanfaat sebagai pereda demam malaria.

Rebusan daun dipakai sebagai tonik penambah stamina tubuh

http://www.proseanet.org/prohati4/printer.php?photoid=15.

Gambar 2 Rutaecarpine

Dalam Wu, et al. (1995) tumbuhan yang masuk dalam golongan Evodia

terbagi dalam tiga genera, yaitu Tetradium, Evodia s.s. dan Melicope. Klasifikasi

ini didasarkan pada senyawa-senyawa kimia yang diisolasi dari tumbuhan

tersebut. Jenis evodia yang berbeda mengandung beberapa jenis senyawa yang

berbeda pula. Wu et al. berhasil mengisolasi enam jenis alkaloid dari batang kayu

Taiwan), yaitu bocconoline, norcherithrine, 6-acetonyl dihydrocelerythrine,

arnottianamide dan decarine. Selain itu ditemukan juga senyawa-senyawa berikut:

dictanine, γ-fagarine, robustine, skimmianine; rutaecarpine, hortiacine quinolone;

sitosteryl glucoside, atractylenolide, lupeol, (-)matariesinol, umbeliferone, p

-hydroxybenzaldehide, vanilin, metylvanillate, metylparaben, methylsyringate,

syringaldehide, methyl-p-hydroxycinnamate,

trans-4’-hydroxy-3’methoxycinnamaldehyde, 3,4,5-trimethoxybenzyl alcohol,

2’-hydroxy-4’-methoxyacetophenone, p-hydroxybenzoic acid, ω-hydroxypropioguaicone,

evofolin-C, hortiamide, limonin, evodol, 12αhydroxyevodol, 6β

-acetoxy-5-epilimonin, rutaevine, graucin, cis-N-p-coumaroyltyramine,

trans-N-p-coumaroyltyramine, cis-N-feruloyltyramine dan trans-N-feruloyltyramine serta

senyawa anorganik KNO3. Evodia lepta dari Hainan, Cina, mengandung leptonol,

metylleptol A, alloevodione, 7,4-dihydroxy-3,5,3’-trimethoxyflavone,

3,7-dimethylcaemferol dan clovandiol (Li & Zhu, 1998).

Tiga belas jenis Evodia juga tersebar di Madagaskar. Satu senyawa baru

diidentifikasi dari Evodia fatraina oleh Ravelomanantsoa et al.(1995) yaitu

furoquinoline. Senyawa tersebut diisolasi dari bagian akar dan ranting Evodia.

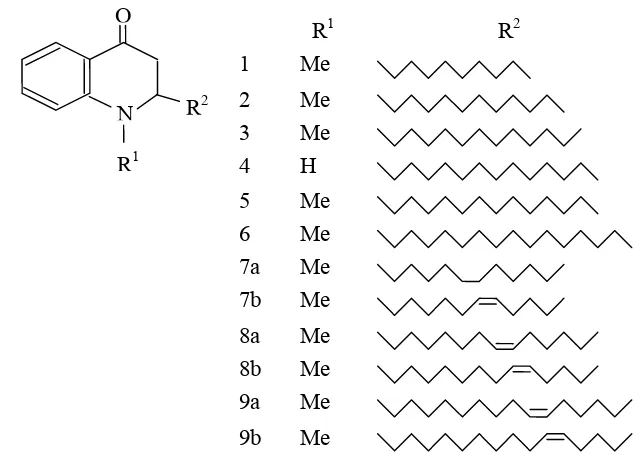

Tang et al. (1996) menemukan lima jenis alkaloid baru golongan quinolon

dari bagian buah Evodia rutaecarpa, yang merupakan obat tradisional Cina. Oleh

masyarakat setempat, digunakan untuk terapi sakit kepala, sakit perut, disentri,

pendarahan setelah melahirkan, nyeri tulang, migrain dan rasa mual. Selain

quinolon, telah dilaporkan adanya senyawa-senyawa alkaloid golongan lainnya

yaitu indol dan limonoid. Dari ekstrak metanol buah kering ditemukan senyawa

1-,etil-2-nonil-4-quinolon, 1-metil-2-undesil-4-quinolon,

1-metil-2-dodesil-4-quinolon, 2-tridesil-4-1-metil-2-dodesil-4-quinolon, dihidroevocarpine,

1-metil-2-pentadesil-4-quinolon, 1-metil-2-[(Z)-5-undekenil]-4(1H)-quinolon dan

1-metil-2-[(Z)-6-undekenil]-4(1H)-quinolon. Selain itu terdapat

1-metil-2-[(Z)-7-tridekenil]-4(1H)-quinolon, evocarpine, 1-metil-2-[(Z)-9-pentadekenil]-4(1H)-quinolon. Ditemukan

sejumlah kecil senyawa 1-metil-2-dodesil-4(1H)-quinolon. Terdapat juga

komponen dalam bentuk minyak: campuran

1-metil-2-[(Z)-7-tridekenil-4(1H)-quinolon dan evocarpine serta campuran

1-metil-2-[(Z)-9-entadekenil-4(1H)-quinolon dan 1-metil-2-[(Z)-10-pentadekenil]-4(1H)-quinolon.

Gambar 3 Alkaloid quinolon dari Evodia Rutaecarpa (Tang et al. (1996)

Antibakteri

Komponen antimikroba adalah suatu komponen yang bersifat dapat

menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang atau membunuh bakteri atau

kapang (Fardiaz, 1992). Antimikroba meliputi antibakteri, antiprotozoa, antifungi,

dan antivirus. Antibakteri termasuk dalam antimikroba yang digunakan untuk

menghambat pertumbuhan bakteri (Schunack et al., 1990).

Zat antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan

metabolisme bakteri (Pelczar dan Chan, 1986). Berdasarkan aktivitasnya, zat

antibakteri dibedakan menjadi dua, yaitu antibakteri yang memiliki aktifitas

bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) dan aktivitas bakterisidal

(membunuh bakteri).Antibakteri bakteriostatik bekerja dengan cara menghambat

antibakteri bakteriostatik juga dapat bertindak sebagai bakterisida (Schunack et

al.1990).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi aktivitas penghambatan atau

pembunuhan bakteri oleh suatu zat (Pelzcar & Chan, 1986). Faktor-faktor tersebut

adalah konsentrasi zat, jumlah mikroorganisme, suhu, spesies mikroorganisme,

adanya bahan organik dan pH.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam uji antibakteri

secara in vitro. Secara garis besar, uji dikelompokkan atas tes difusi dan tes dalam

media cair (Edward, 1980). Masing-masing metode meiliki kekurangan dan

kelebihan. Ada tiga teknik uji yang termasuk dalam kelompok tes difusi, yaitu

disc technique, ditch technique dan hole atau well technique. Tes dalam media

cair biasanya digunakan untuk menentukan nilai minimum inhibitory

cancentration (MIC).

Metode disc dffusion adalah metode paling sederhana yang secara rutin

digunakan dalam uji sensitivitas. Metode ini direkomendasikan oleh komite WHO

dan Asosiasi Patologis Klinis. Dalam metode ini paper disc yang mengandung

sejumlah tertentu zat antibakteri ditempatkan pada permukaan media agar yang

sudah diinokulasi dengan bakteri uji.

Ditch technique saat ini sudah jarang digunakan. Dalam metode tersebut,

dilakukan pengambilan sebagian agar pada salah satu sisi petri untuk diganti

dengan agar yang mengandung antibiotik atau zat uji.

Dalam well technique, media agar padat dilubangi menggunakan

cork-borer kemudian diisi dengan sejumlah antibiotik atau larutan obat. Teknik ini

memiliki kelebihan yaitu bahwa konsentrasi antibiotik atau obat yang digunakan

dapat berbeda-beda serta dapat dibuat lubang dengan ukuran besar sehingga uji

lebih kuantitatif.

Uji menggunakan media cair adalah metode paling sederhana untuk

menentukan nilai MIC (Edward, 1980). Menurut Edberg (1986), MIC merupakan

konsentrasi terendah yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme

makroskopik. Pertumbuhan mikroorganisme makroskopik dapat dilihat dalam

batas 106 sampai 107 mikroba/ml. Jumlah bakteri pada kontrol dapat mencapai

Komponen Antibakteri Tanaman

Zat aktif yang terkandung dalam berbagai jenis ekstrak tanaman diketahui

dapat menghambat beberapa mikroba patogen maupun perusak pangan. Zat aktif

tersebut dapat berasal dari bagian tanaman, seperti biji, buah, rimpang, batang,

daun, dan umbi.

Komponen antibakteri maupun antifungi dapat ditemukan pada minyak

atsiri suatu tanaman. Efek antimikroba minyak atsiri telah banyak

didokumentasikan dan digunakan dalam pengobatan berbasis herbal di beberapa

negara (Schilcher, 1998; Cowan, 1999; Schilcher, 2002; Longbottom et al. 2004;

Sonboli et al. 2005) diacu dalam Mahboobi et al. (2006). Dalam penelitiannya,

Mahboobi (2006) mempelajari efek sinergis dari minyak atsiri tembakau, lavender

dan geranium. Kerja sinergi beberapa minyak atsiri tersebut menghasilkan

hambatan kuat terhadap P. aeroginosa. Minyak atsiri lengkuas (Alpinia galanga)

juga mampu menghambat pertumbuhan B. subtilis dan S. aureus serta jamur

Neurospora sp. dan Penicillium sp.

Harborne (1987) menyebutkan bahwa zat bioaktif yang terdapat pada

minyak atsiri digolongkan dalam golongan terpenoid. Terpenoid terdiri atas

beberapa macam senyawa, mulai dari minyak atsiri yang mudah menguap, yaitu

monoterpena dan sesquiterpena (C10 dan C15), diterpena yang lebih sukar

menguap (C20), sampai ke senyawa yang tidak menguap, yaitu triterpenoid dan

sterol (C30, serta pigmen karotenoid (C40). Beberapa komponen minyak atsiri yang

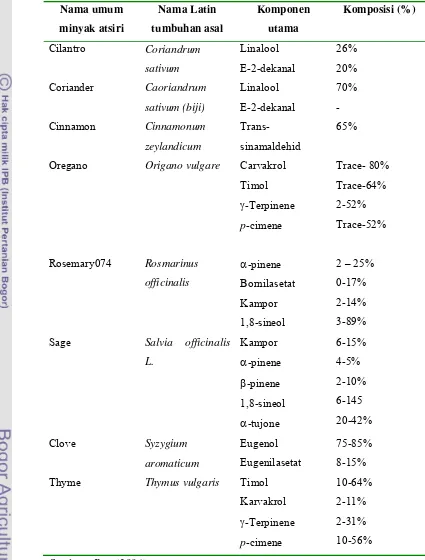

memiliki aktivitas antibakteri ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Minyak atsiri terdapat di dalam sel kelenjar khusus pada permukaan daun

dan dapat dipisahkan menggunakan metode destilasi. Teknik destilasi terdiri dari

tiga cara yaitu; destilasi air, dimana bahan ditempatkan bersama air kemudian

dipanaskan; destilasi uap dan air, yaitu bahan hanya berhubungan dengan uap

tetapi tidak dengan air panas dan uap dalam keadaan basah, jenuh dan tidak terlalu

panas; dan destilasi uap, dimana bahan yang didetilasi berhubungan dengan uap

jenuh atau lewat jenuh pada tekanan lebih dari satu atmosfer (Heath dan

Tabel 1 Komponen utama beberapa jenis minyak atsiri yang memiliki aktivitas

Oregano Origano vulgare Carvakrol

Timol

Sage Salvia officinalis

L.

Thyme Thymus vulgaris Timol

Bakteri

Bakteri adalah sel prokariotik yang khas, bersifat uniseluler dan tidak

mengandung struktur yang terbatasi membran di dalam sitoplasmanya. Sel bakteri

memiliki bentuk yang khas, seperti bola, batang, atau spiral. Umumnya bakteri

berdiameter antara 0.5 – 1.0 μm (Pelczar & Chan, 1986).

Struktur utama yang ada di bagian luar sel bakteri adalah flagella, pili, dan

kapsul. Flagela berbentuk seperti rambut tipis yang berfungsi sebagai alat gerak.

Pilus atau pili adalah sebuah bentuk filamen yang lebih kecil, lebih banyak

flagela. Kapsul adalah lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri dan

merupakan pelindung sel serta berfungsi sebagai makanan cadangan. Bakteri

dapat hidup berpasangan, bergerombol, membentuk rantai atau filamen.

Bakteri melakukan reproduksi melalui pembelahan biner sederhana atau

membentuk sel khusus yang disebut spora. Selang waktu khusus yang dibutuhkan

bakteri untuk membelah diri agar populasinya menjadi dua kali lipat disebut

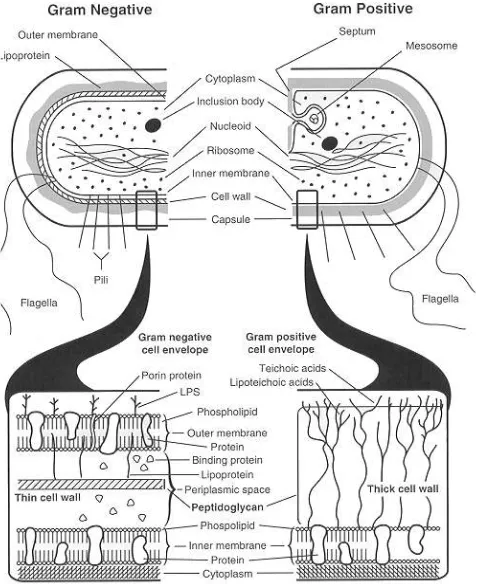

waktu generasi (Pelczar dan Chan, 1988). Berdasarkan komposisi dinding sel

bakteri, bakteri dibedakan menjadi bakteri Gram positif dan Gram negatif.

Bakteri Gram positif memiliki struktur dinding sel yang tebal (15-80 μm)

dan berlapis tunggal dengan komposisi dinding sel terdiri atas lipid peptidoglikan

dan asam teikoat. Kandungan lipid pada bakteri Gram positif antara 1-4%.

Dinding sel terdiri dari lapisan tunggal peptidoglikan yang mencapai lebih dari

50% berat kering sel bakteri. Asam teikoat sebagai bagian utama dinding sel yang

hanya terdapat pada bakteri Gram positif adalah polimer linear yang diturunkan

baik dari gliserol fosfat maupun dari ribitol fosfat. Bakteri Gram positif rentan

terhadap gangguan fisik (Pelczar dan Chan, 1986; Cummins, 1990; Williams et al.

1996).

Bakteri Gram negatif memiliki struktur dinding sel berlapis tiga dengan

ketebalan 10-15 nm. Komposisi dinding sel terdiri atas lipid dan peptidoglikan

yang berada dalam lapisan sebelah dalam dengan jumlah sekitar 10% berat kering.

Kandungan lipid pada bakteri Gram negatif cukup tinggi, yaitu 11-22%. Bakteri

ini umumnya kurang rentan terhadap penisilin dan gangguan fisik. Selain itu,

Pengaruh zat antibakteri terhadap sel bakteri

Senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri bahkan

membunuhnya. Menutur menurut Pelczar dan Chan (1986) hal tersebut

disebabkan oleh:

1.Kerusakan struktur dinding sel

Unit dasar dari dinding sel bakteri adalah peptidoglikan yang secara

mekanis memberikan ketegaran pada sel bakteri, disamping sebagai dasar

membran sitoplasma. Peptidoglikan tersebut terdiri dari turunan gula, yaitu asam

N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramat serta asam amino L-alanin, alanin,

D-glutamat, dan lisin. Struktur dinding sel bakteri Gram positif mengandung 90%

peptidoglikan serta lapisan tipis asam teikoat dan asam teikuronat yang bermuatan

negatif. Ada bakteri Gram negatif, selain peptidoglikan 5-10%, terkandung juga

protein, lipoprotein dan lipopolisakarida. Perbedaan utama kedua Gram tersebut

terletak pada lapisan membran luar, yang meliputi lipopolisakarida (Madigan et

al. 2003). Kehadiran membran ini menyebabkan bakteri kaya akan lipid

(11-22%). Membran tersebut tidak hanya terdiri dari fosfolipida saja seperti pada

membran plasma tetapi mengandung juga lipid lainnya, seperti polisakarida dan

protein. Lipid dan polisakarida ini berhubungan erat dan membentuk struktur yang

khas yang disebut lipopolisakarida. Lipopolisakarida terikat satu sama lain dengan

kation divalen Ca2+ dan Mg2+ (Murray, 1998).

Membran luar bakteri Gram negatif mempunyai peranan sebagai barrier

masuknya senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh sel, diantaranya

bakteriosin, enzim dan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik (Alakomi et al.

2000). Dalam upaya untuk mencapai sasaran, senyawa antimikroba dapat

menembus lipopolisakarida dinding sel. Molekul-molekul yang bersifat hidrofilik

lebih mudah melewati lapisan lipopolisakarida dibandingkan dengan yang bersifat

hidrofobik. Bakteri Gram positif mempunyai sisi hidrofilik, yaitu karboksil, asam

amino, dan hidroksil. Asam-asam organik dapat menghambat pertumbuhan

bakteri Gram negatif dengan mengkelat kation Ca2+ dan Mg2+ (Stratford, 2000).

Mekanisme kerusakan dinding sel dapat disebabkan oleh adanya

akumulasi komponen lipofilik yang terdapat pada dinding sel atau membran sel

akumulasi senyawa antibakteri dipengaruhi oleh bentuk terdisosiasi. Gugus

hidrofobik pada senyawa antibakteri dapat mengikat daerah hidrofobik membran

serta melarut baik ada fase lipid membran bakteri.

Umumnya senyawa antimikroba dapat menghambat sintesis peptidoglikan

karena kemampuan dari senyawa tersebut dalam menghambat enzim-enzim yang

berperan dalam pembentukan peptidoglikan seperti karboksipeptidase,

endopeptidase dan transpeptidase. Jika aktifitas enzim-enzim tersebut dihambat

oleh senyawa antibakteri maka sifat enzim autolitik sebagai reseptor hilang dan

enzim tidak mampu mengendalikan aktifitasnya sehingga dinding sel akan

mengalami degradasi.

2. Perubahan permeabilitas membran sitoplasma.

Sel bakteri dikelilingi oleh struktur kaku yang disebut dinding sel, yang

melindungi sitoplasma baik osmotik maupun mekanik. Setiap zat yang dapat

merusak dinding sel atau mencegah sintesisnya akan menyebabkan terbentuknya

sel-sel yang peka terhadap osmotik. Adanya tekanan osmotik dalam sel bakteri

akan menyebabkan terjadinya lisis yang merupakan dasar efek bakterisidal pada

bakteri yang peka.

3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat

Hidup suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein

dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu kondisi atau substansi yang

mengubah keadaan ini, yaitu mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat

dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi

pekat beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi irreversibel

komponen-komponen selular yang vital ini.

4. Penghambatan kerja enzim di dalam sel sehingga mengakibatkan

terganggunya metabolisme atau matinya sel.

Senyawa antibakteri dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh

mikroorganisme dengan cara mengganggu aktifitas enzim-enzim metabolik.

Beberapa senyawa antibakteri yang dapat menginaktifasi enzim adalah asam

benzoat, asam lemak, sulfit dan nitrit. Nitrit dapat menghambat sistem enzim

fosfat dehidrogenase sehingga mengakibatkan reduksi ATP dan ekskresi piruvat

dehidrogenase dan suksinat dehidrogenase. Hal ini akan menghambat konversi α

-ketoglutarat menjadi suksinil-KoA dan suksinat menjadi fumarat.

5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein

Kim et al. (1995) menyatakan bahwa senyawa antimikroba dapat merusak

sistem metabolisme di dalam sel dengan cara menghambat sintesis protein bakteri

dan menghambat kerja enzim entraseluler. Sistem enzim yang terpengaruh akan

mengakibatkan gangguan pada produksi energi penyusun sel dan sintesis

komponen secara struktural.

Branen dan Davidson (1993) menyatakan adanya mekanisme antimikroba

yang mendestruksi atau menginaktivasi fungsi dari materi genetik. Sintesis protein

merupakan hasil akhir dari proses transkripsi dan translasi. Dalam Kim et al.

(1995) dijelaskan bahwa suatu senyawa yang bersifat antimikroba dapat

mengganggu pembentukan asam nukleat sehingga transfer informasi genetik akan

terganngu. Hal ini disebabkan senyawa antimikroba menghambat aktifitas enzim

RNA polimerase dan DNA polimerase yang selanjutnya dapat menginaktifasi atau

merusak materi genetik sehingga mengganggu proses pembelahan sel untuk

pembiakan.

Kerja antibakteri dipengaruhi oleh lingkungannya, antara lain konsentrasi zat

antibakteri, spesies antibakteri, pH, dan lingkungannya. Bakteri Gram positif

cenderung lebih sensitif terhadap komponen antibakteri. Hal ini disebabkan oleh

struktur dinding sel bakteri Gram positif berlapis tunggal yang relatif sederhana

sehingga memudahkan senyawa antibakteri masuk ke dalam sel dan menemukan

sasarannya untuk bekerja. Bakteri gram negatif lebih resisten karena struktur

dinding sel bakteri Gram negatif relatif lebih kompleks dan berlapis tiga, yaitu

lapisan luar berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa polisakarida dan lapisan

dalam peptidoglikan (Pelczar dan Chan, 1986).

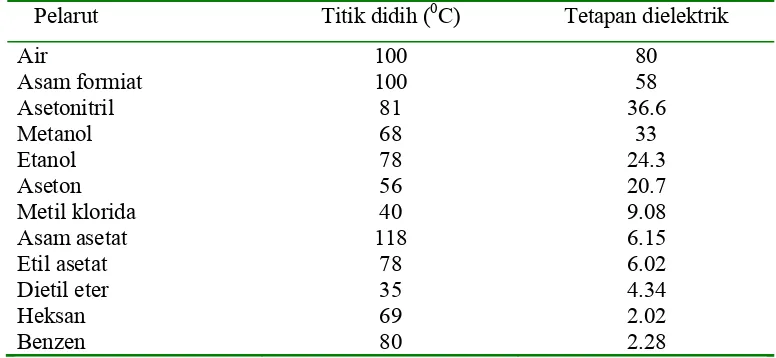

Isolasi Senyawa Aktif

Ekstraksi merupakan suatu proses yang secara selektif mengambil zat

terlarut dari campuran dengan bantuan pelarut. Teknik ekstraksi didasarkan pada

kenyataan bahwa jika suatu zat dapat larut dalam dua fase yang tidak tercampur

bersama-sama. Zat terlarut yang diekstraksi dapat berada dalam medium padat

maupun cair. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi dapat bersifat larut dalam air

seperti alkohol atau yang tidak larut air seperti heksana dan kloroform. Pemilihan

pelarut yang digunakan tergantung pada sifat zat yang dilarutkan karena setiap zat

memiliki kelarutan yang berbeda-beda (Achmadi, 1992).

Dalam memilih pelarut yang dipakai harus diperhatikan sifat metabolit

yang akan diekstrak. Sifat yang penting adalah sifat kepolaran dan gugus polar

pada senyawa yang akan diekstrak. Dengan mengetahui sifat metabolit yang akan

diekstraksi dapat dipilih pelarut yang sesuai berdasarkan kepolaran. Senyawa

polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar lebih

mudah larut dalam pelarut nonpolar. Derajat kepolaran bergantung pada tetapan

dielektrik. Makin besar tetapan dielektrik makin polar pelarut tersebut.

Tabel 2 Beberapa pelarut organik dan sifat fisiknya

Pelarut Titik didih (0C) Tetapan dielektrik

Air

KLT adalah metode yang sederhana dan murah untuk mendeteksi

unsur-unsur dalam tumbuhan (Hostettman, 1998). Metode tersebut mudah dalam

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2008.

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Balai Veteriner

Bogor, Laboratorium Biokimia IPB dan Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka

IPB. Identifikasi GC-MS dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Jakarta

dan Laboratorium Kriminal Mabes Polri Jakarta. Scanning electron microscopy

dilaksanakan di Laboratorium Zoologi-Biologi LIPI Cibinong.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi daun zodia, pelarut

organik , media padat Mueler Hinton, plat silika gel 60 G F254, allumunium foil,

kertas saring Whatman 42, telur Artemia salina, bakteri biakan uji

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, dan

Salmonella enteritidis.

Alat yang digunakan adalah alat –alat gelas, perangkat destilasi,

mikrosentrifuse, mikropipet, shaker, bejana KLT, lampu UV panjang gelombang

254 nm dan 365 nm, microwell, aerator, perangkat GC-MS, scanning electron

microscop tipe JSM-5000.

Metode Penelitian

Isolasi Minyak Atsiri (Lopes et al. 1997)

Minyak atsiri daun zodia diisolasi mengunakan metode destilasi uap. Daun

zodia dicuci dan dikeringudarakan. Selanjutnya sebanyak 400g daun kering

didestilasi uap selama 4 jam sampai. Destilat diambil, air yang tercampur

dipisahkan dengan penambahan Na2SO4 anhidrat. Minyak atsiri dipisahkan

Karakterisasi menggunakan GC-MS (Lopes et al. 1997)

Senyawa aktif dilarutkan dalam metanol. Larutan kemudian diinjeksikan ke

dalam alat GC-MS. Adapun spesifikasi alat GC-MS yang digunakan adalah

sebagai berikut:

instrumen GC-MS Agilent Technologies 6890 GC dengan auto sampler

5973 Mass Selective Detector

chemstation data system.

Kolom innowax dengan panjang kolom kapiler 30 m diameter 0.25 mm dan

ketebalan 0.25 μm.

Gas pembawa adalah helium dengan kecepatan alir 0.6 µl/menit

Pengujian Aktifitas Antibakteri (Simons & Craven, 1980)

Pengujian antibakteri dilakukan dengan metode disc difusion. Bakteri

biakan uji diinkubasikan pada temperatur 370C selama 24 jam. Ke dalam media

Mueller Hinton yang telah membeku dalam cawan petri diinokulasikan bakteri

biakan uji dengan densitas bakteri 108 (menggunakan standard Mac Farland no. 2.

Paper disc yang telah ditetesi contoh sebanyak 15 μl diletakkan pada permukaan

media. Pengamatan dan pengukuran zona bening dilakukan setelah inkubasi

selama 18 jam pada suhu 370C.

Uji Toksisitas Minyak Atsiri (Latha et al. 2007)

Uji toksisitas minyak atsiri menggunakan metode Brine-Shrimp Letality

Test. Disiapkan larutan uji minyak atsiri dengan konsentrasi 0, 100, 500, dan 1000

ppm dalam akuades dengan Tween 80 sebanyak 0,1% sebagai penurun tegangan

permukaan. Ke dalam setiap sumur yang berisi larutan dimasukkan larva udang

Artemia salina berumur 28 jam. Interaksi artemia dan larutan uji dilakukan selama

24 jam, selanjutnya jumlah larva udang yang mati dihitung. Data persen larva

udang hidup diplotkan terhadap konsentrasi minyak atsiri dalam kurva regresi

linier. Nilai LC50 ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva yang

Kromatografi Lapis Tipis (Stahl, 1969)

Pemisahan senyawa antibakteri dilakukan dengan teknik kromatografi

lapis tipis dengan mencari eluen yang cocok. Lempeng lapis tipis silika gel 60 G

F254 dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2.5 cm diberi tanda garis dengan

pensil pada jarak 1 cm dari setiap ujung lempeng. Fraksi aktif dilarutkan dalam

pelarut asal. Eluen dimasukkan dalam tabung kromatografi hingga tingginya

mencapai 0.5 cm dari dasar tabung dan ditutup rapat lalu dibiarkan agar tabung

jenuh dengan uap pelarut. Larutan ektrak sampel diteteskan pada lempeng silika

gel. Plat dicelupkan ke dalam larutan pengembang. Setelah mencapai batas 1 cm

dari bagian atas plat, elusi dihentikan selanjutnya plat dikeringkan pada suhu

ruang. Spot hasil pemisahan dideteksi menggunakan sinar UV dengan panjang

gelombang 254 nm dan 365 nm dan diberi tanda dengan pensil lalu dihitung nilai

retardation factor (Rf) masing-masing noda yang terbentuk.

Rf = jarak tempuh analit dari titik awal Jarak tempuh pelarut

Penentuan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) (Edberg, 1986 yang dimodifikasi)

Nilai MIC adalah konsentrasi terendah yang mematikan semua bakteri

yang diinokulasikan ke dalam medium. MIC ditentukan menggunakan metode

broth dillution menggunakan kaldu Mueller Hinton. Minyak atsiri diencerkan

dalam suatu rangkaian konsentrasi dalam kaldu Mueller Hinton dengan bantuan

pengemulsi. Bakteri patogen dibuat konsentrasinya menjadi 105 sampai 106

organisme/ml. Ke dalam setiap tabung dimasukkan inokulum termasuk juga satu

tabung yang hanya berisi kaldu Mueller Hinton sebagai kontrol. Setelah inokulasi,

tabung ditempatkan dalam inkubator suhu 370C selama 18 jam. Selanjutnya kultur

bakteri disubkultur kembali pada media padat Mueller Hinton dan diinkubasi

kembali pada suhu 370C selama 18 jam. Setelah inkubasi selesai, dilakukan

pengamatan terhadap adanya pertumbuhan bakteri. Konsentrasi minyak atsiri

yang menyebabkan bakteri tidak tumbuh pada subkultur merupakan konsentrasi

Penentuan Waktu Kontak Minyak Atsiri (metode Bintang, 1993)

Disiapkan media cair Mueller Hinton yang mengandung ekstrak dengan

konsentrasi 2%. Disiapkan pula satu tabung yang hanya berisi media cair sebagai

kontrol. Semua tabung diinkubasi pada 200C selama 5 menit. Selanjutnya ke dalam

setiap tabung dimasukkan bakteri biakan uji S. aureus sebanyak 100 μl dengan

interval waktu 30 detik untuk setiap tabung. Setelah diinkubasi selama 1 jam, diambil

20 μl kultur untuk disubkulturkan pada media padat Mueller Hinton. Subkultur

dilakukan lagi pada setiap jam berikutnya selama 24 jam. Media yang telah

diinokulasi diinkubasi pada 370C selama 24 jam. Setelah itu jumlah bakteri yang

tumbuh dalam setiap media subkultur dihitung.

Analisis Perubahan Morfologi Sel (Ritz et al. 2001)

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui perubahan morfologi dan struktur sel

bakteri. Perubahan-perubahan yang diamati diantaranya adalah perubahan

penampakan sel secara umum, ketebalan dinding sel, ukuran sel dan lainnya yang

dapat diamati dengan SEM.

Suspensi bakteri yang telah diinteraksikan dengan minyak atsiri daun

zodia dengan konsentrasi 2% selama 17 jam disentrifus dengan kecepatan 3500

rpm selama 15 menit. Supernatan dibuang, contoh direndam dengan

glutaraldehyde 2% selama beberapa jam. Contoh disentrifus kembali, larutan

fiksatif dibuang, ditambahkan buffer caccodylate, dilakukan perendaman selama

10 menit. Perendaman dilakukan dua kali. Contoh disentrifus kembali, buffer

dibuang, lalu ditambahkan osmium tetra oksida 1% dan direndam selama 1 jam.

Contoh disentrifuse, larutan dibuang, ditambahkan alkohol 50 % dan direndam

selama 10 menit sebanyak 2 kali. Selanjutnya berturut-turut tambahkan alkohol 70

% , alkohol 80%, dan 95 %, masing 2 kali 10 menit dan alkohol absolut selama 10

menit. Pengerjaan ini dilakukan sekali lagi. Contoh disentrifus, larutan dibuang,

ditambahkan t- butanol, contoh direndam 2 kali 10 menit, sentrifus dilakukan lagi,

butanol dibuang, ditambahkan butanol, dibuat suspensi dalam butanol, Potongan

cover slip dibekukan, dibuat ulasan suspensi pada cover slip lalu coverslip

dikeringkan dengan dengan Freeze Drier dan dilapisi dengan. Preparat siap

Isolasi Senyawa Aktif Antibakteri (Atkins, 1994)

Minyak atsiri daun zodia didinginkan mencapai suhu 18oC sampai terbentuk

kristal. Kristal yang dihasilkan dipisahkan dari fase cair. Kristal dicuci beberapa kali

menggunakan akuades. Kristal hasil cucian dilarutkan dalam heksan. Fraksi heksan

dipisahkan kemudian kristal sisa dilarutkaan dalam etil asetat. Pelarut dari setiap

fraksi kemudian dihilangkan dengan metode penguapan pada suhu kamar.

Selanjutnya aktivitas antibakteri diuji kembali serta dilakukan analisis kemurnian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Minyak Atsiri

Minyak atsiri daun zodia diisolasi menggunakan metode destilasi uap.

Rendemen yang dihasilkan adalah 1% berdasarkan bobot kering dengan kadar air

11%. Komponen minyak atsiri dianalisis dengan metode GC-MS.

Gambar 4 Spektra GC-MS minyak atsiri daun zodia

Spektra GC-MS menampakkan 26 puncak yang menunjukkan adanya 26

komponen penyusun minyak atsiri. Total persentase komponen penyusun adalah

100% dengan komponen utama adalah evodone dengan kadar 72.32%, diikuti

dengan menthofuran sebesar 7.52%, limonene 4.73%, curcumene 4.28% dan

fonenol 1.66%, sedangkan sisanya merupakan komponen-komponen berkadar

rendah (Tabel 3).

Evodone dan mentofuran termasuk dalam golongan monoterpena yang

terbentuk dari dua unit isoprena, terdiri dari 10 atom karbon. Evodone merupakan

furanomonoterpena. Komponen ini secara alami dapat diisolasi dari tumbuhan

Evodia hortensis (Lee et al. 2002). Dilaporkan bahwa evodone mampu

juga ditunjukkan terhadap Rudbeckia hirta (Weidenhamer, 1994). Seperti halnya

evodone, monoterpene golongan mentofuran juga memiliki efek allelopati

(Weidenhamer, 1994).

Tabel 3 Komponen minyak atsiri daun zodia

No. Nama komponen Kadar (%)

Curcumene terbentuk dari tiga unit isoprena. Komponen yang termasuk

dalam golongan sesquiterpena ini telah banyak diteliti akan aktivitas biologisnya,

diantaranya adalah sebagai antioksidan, antikanker, antiinflamasi, antibakteri dan

hepatoprotektor (Saiki (2008); Hwang et al (2008); Sidik (2008)).

Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan untuk menentukan potensi

minyak atsiri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Uji dilakukan terhadap

bakteri Gram positif dan Gram negatif. Dengan demikian spektrum antibakteri

minyak atsiri dapat ditentukan. Hasil uji aktivitas antibakteri dapat dilihat dalam

Tabel 4.

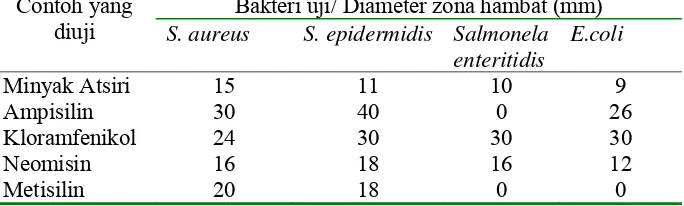

Tabel 4 Aktivitas antibakteri minyak atsiri

Contoh yang diuji

Bakteri uji/ Diameter zona hambat (mm)

S. aureus S. epidermidis Salmonela enteritidis

Minyak atsiri mampu menghambat bahkan membunuh pertumbuhan S.

aureus, S epidermidis, Salmonella enteritidis maupun E. coli. Aktivitasnya

berspektrum luas dan bersifat bakterisida. Aktivitas dimungkinkan berasal dari

senyawa-senyawa golongan terpenoid yang terkandung dalam minyak atsiri.

Karena sifatnya yang lipofilik, senyawa golongan terpenoid mampu berinteraksi

dengan membran biologis (Brehm-Strecher & Johnson, 2003). Akumulasi

senyawa-senyawa tersebut mempengaruhi struktur dan sifat fungsional membran.

Dibandingkan beberapa antibiotik komersial, aktivitas minyak atsiri

terhadap bakteri S. aureus mencapai 95% aktivitas neomisin. Aktivitas sebesar

61% aktivitas antibiotik neomisin dan metisilin dihasilkan dari uji terhadap

bakteri S. epidermidis. Untuk Salmonella enteritidis dan E. coli, aktivitasnya juga

dan 75% E. Coli). Ampisilin dan kloramfenikol menghasilkan aktivitas sangat

kuat. Aktivitas antibakteri minyak atsiri dapat dikatakan kecil jika dibandingkan

dengan kedua jenis antibiotik ini.

Salmonella enteritidis merupakan bakteri penyebab infeksi akut (Winarno,

2004). Bakteri ini mampu bertahan hidup pada kondisi pH 3.7-9.5 dan suhu

0-45.6oC. Dalam penelitian ini, bakteri Salmonella entritidis diisolasi dari karkas

ayam. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa bakteri telah resisten terhadap

antibiotik ampisilin (Tabel 5). Resistensi mungkin disebabkan oleh pemberian

antibiotik terus menerus untuk meningkatkan produksi ternak ayam. Terhadap

bakteri resisten ini, minyak atsiri daun zodia mampu menghasilkan penghambatan

pertumbuhan dengan pembentukan zona hambat sebesar 10 mm (Tabel 4).

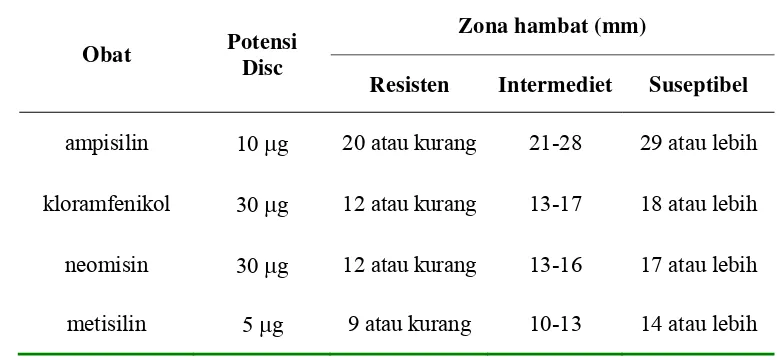

Tabel 5 Sensitifitas antibiotik (Simmons & Craven, 1980)

Obat Potensi

Disc

Zona hambat (mm)

Resisten Intermediet Suseptibel

ampisilin 10 μg 20 atau kurang 21-28 29 atau lebih

kloramfenikol 30 μg 12 atau kurang 13-17 18 atau lebih

neomisin 30 μg 12 atau kurang 13-16 17 atau lebih

metisilin 5 μg 9 atau kurang 10-13 14 atau lebih

Merujuk pada sensitifitas antibiotik dalam tabel 5, bakteri E. Coli juga

telah mengalami resistensi terhadap neomisin. Zona hambat yang terbentuk hanya

12 mm. Terhadap E. Coli resisten ini, minyak atsiri daun zodia mampu

menghasilkan penghambatan sebesar 9 mm.

David Stount mengelompokkan aktivitas antibakteri ke dalam tiga

golongan, yaitu rendah, sedang dan besar. Berdasarkan klasifikasi tersebut (Tabel

6), aktivitas antibakteri minyak atsiri daun zodia termasuk dalam golongan sedang

Tabel 6 Klasifikasi aktivitas antibakteri menurut David Stount (Suryawiria, 1978)

Aktivitas Diameter zona hambat (mm)

Rendah < 5

Sedang 5 – 10

Besar >10

Bakteri Gram positif lebih peka terhadap minyak atsiri. Hal ini mungkin

disebabkan oleh karekteristik membran sel yang berbeda antara bakteri Gram

positif dan Gram negatif.

Bakteri Gram negatif memiliki pembatas permeabilitas tambahan yang

terdapat dari struktur membran luar (Brehm-Stecher & Johnson (2003). Dinding

sel bakteri Gram negatif lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri Gram

positif. Perbedaan utama terletak pada adanya lapisan lipopolisakarida pada

lapisan membran luar sel bakteri Gram negatif. Lapisan inilah yang berperan

sebagai barrier (Gambar 6).

Hipotesis lain yang dikemukakan oleh McBroom & Kuehn (2007)

menjelaskan bahwa kemampuan bakteri Gram negatif untuk bertahan hidup

berhubungan dengan kemampuan bakteri Gram negatif dalam memanajemen

stress. Faktor stress dapat berupa temperatur, ketersediaan nutrisi, paparan

toksikan, salah satunya adalah antibiotik. Peningkatan jumlah vesikel merupakan

bentuk manajemen stress yang dimiliki bakteri

Vesikel berasal dari tonjolan membran luar yang melingkungi komponen

periplasma. Tonjolan membran tersebut mengalami fisi kemudian memisah

membentuk vesikel. Vesikel dapat bertindak sebagai sarana transport intraselular.

Vesikel yang berasosiasi dengan komponen berperan dalam pencernaan nutrisi

dan eliminasi organisme kompetitor (McBroom & Kuehn, 2005, dalam

McBroom& Kuehn (2007)).

Lepasnya vesikel membran luar menghasilkan mekanisme efektif bagi sel

untuk membuang materi seperti makromolekul kompleks, memungkinkan sel

membuang materi tersebut atau mengubah selubung bakteri yang menguntungkan

mekanisme perlindungan diri bakteri. Senyawa-senyawa antimikroba dapat terikat

pada vesikel kemudian terperangkap dalam lingkungan sel atau terikat pada

membran luar dan terlepas bersamaan dengan dibentuknya vesikel (McBroom &

Kuehn, 2007).

Gambar 6 Struktur dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif

Nilai MIC Minyak Atsiri Daun Zodia

Nilai MIC menunjukkan konsentrsi terendah komponen antimikroba

dimana tidak terjadi pertumbuhan mikroba pada masa inkubasi 24 jam. Dalam

penelitian ini, konsentrasi minyak atsiri yang dicoba 0.2-1.25, bervariasi untuk

setiap jenis bakteri berdasarkan range yang dipersempit dari hasil uji pendahuluan.

Dari Gambar 7 terlihat bahwa nilai MIC minyak atsiri daun zodia

berbeda-beda untuk setiap jenis bakteri. Bakteri yang paling sensitif adalah S. epidermidis.

Salmonella enteritidis mempunyai ketahanan paling besar. Hal ini dapat dilihat

Gambar 7 Kurva penetapan MIC minyak atsiri daun zodia terhadap bakteri S. aureus (a) S. epidermidis (b) Salmonella enteritidis (c) dan E. col i(d)

Penetapan Waktu Kontak Minyak Atsiri

Kecepatan efek bakterisida atau durasi efek bakteriostatik dapat ditentukan

dengan analisis “time-killing” (Burt, 2004). Survival curve plot sebagai hasil

analisis menggambarkan hubungan antara jumlah sel yang hidup setelah

berinteraksi dengan minyak atsiri terhadap waktu.

Gambar 8 Penetapan waktu kontak minyak atsiri

Bakteri S. aureus mulai mati pada jam ke-3, akan tetapi sebagian besar

bakteri dapat bertahan dan masih dapat berkembang biak hingga jam ke-5. Jumlah

bakteri hidup menurun tajam mulai jam 7 hingga mati semuanya pada jam

ke-24.

Penurunan jumlah viabel sel dalam jumlah besar berada pada fase

stasioner bakteri. Menurut Pelczar & Chan (1986) dan Thiel (1999), pada fase

stasioner ini bakteri tumbuh dan membelah dalam kecepatan tetap. Nutrisi yang

tersedia mulai terbatas. Bakteri lebih sensitif terhadap stress (Carson et al. 2002).

Gambar 9 Kurva pertumbuhan bakteri S. aureus

Analisis Perubahan Morfologi Sel

Kerusakan dinding sel dan hilangnya material seluler dapat diamati

menggunakan scanning electron microscope. Prototip mikroskop ini pertama kali

dibuat oleh Ruska dan Knell dari Jerman pada tahun 1931, digunakan pertama kali

pada tahun 1940 serta dikomerialisasikan sekitar tahun 1965 (Suryanto, 1997).

Pada dasarnya peralatan terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu sistem lensa

elektromagnetik, sistem pelarikan dan sistem deteksi. Sistem lensa berfungi

menfokuskan cahaya yang berupa berkas–berkas elektron dari filamen yang

dipanaskan. Pada sistem pelarikan, berkas elektron melarik obyek yang diamati.

Hasil interaksi berkas elektron menghasilkan elektron sekunder dan terhambur

balik dimana elektron-lelektron tersebut dikumpulkan dan diolah oleh detektor.

Detektor elektron sekunder kemudian mengolah dan memberikan informasi

tentang topografi dan morfologi permukaan sampel.

Analisis mikroskop elektron menunjukkan terjadinya kerusakan pada

membran sel bakteri S. aureus (Gambar 10 b, c dan d) karena berinteraksi dengan

minyak atsiri daun zodia. Permukaan sel mengkerut, kasar sehingga bentuknya

menjadi tidak beraturan (Gambar 10b). Ukuran sel menjadi lebih besar 3 sampai 5

kali lipat ukuran normal yang berkisar 1 µm (Gambar 10a). Respon yang sama

dihasilkan oleh bakteri P. aeruginosa dan E. coli yang terpapar antibiotik

ciprofloksaxin (Wojnicz et al. (2007). Dalam Clinkenbeard et al. (1989), keadaan

sel yang demikian dikatakan sedang mengalami swelling.

Masuknya toksin ke dalam plasma membran menyebabkan terbentuknya

pori transmembran (Bernheimer (1947) dalam Clinkenbeard et al. (1989)). Sel

yang menurut Cook (1965) mengalami “kebocoran” (Gambar 10c)

memungkinkan pergerakan ion secara pasif lebih cepat daripada yang berlangsung

melalui transport aktif. Dijelaskan dalam Clinkenbeard et al. (1989)) bahwa

ion-ion K+ keluar dari dalam sel melalui pori, sedangan komponen sitoplasma yang (d)

(c)

Gambar 10 Mikrograf elektron bakteri S. aureus

Ket: tanpa perlakuan (a) dan setelah perlakuan dengan minyak atsiri daun zodia (b, c, d) dengan pembesaran 10.000x (a, b, c,) dan 750x (d)

berukuran lebih besar seperti protein tetap berada dalam sel. Tekanan osmotik

dalam sel menjadi lebih besar daripada tekanan osmosis media sehingga sel

mengalami swelling.

Setelah mengalami swelling, komponen-komponen sitoplama yang

berukuran besar dapat keluar ke lingkungannya (Clinkenbeard et al. (1989)). Sel

tidak lagi memiliki nukleus atau organel lainnya. Kini sel hanya terdiri dari

membran sel yang kosong tanpa isi. Sel demikian disebut sebagai sel “ghost”

(Gambar 10d).

Nilai Toksisitas Minyak Atsiri terhadap Artemia salina

Uji toksisitas larva udang merupakan salah satu metode uji yang paling

banyak digunakan untuk memprediksi adanya aktivitas farmakologis suatu

senyawa. Menurut Olila et al (2001), beberapa kelebihan yang dimiliki oleh

metode ini adalah sederhana, tidak memerlukan sterilitas, hasil dapat diperoleh

dalam waktu singkat (24 jam).

Dalam uji toksisitas minyak atsiri daun zodia ini dicoba empat vaiasi

konsentrasi minyak atsiri, yaitu 0, 100, 500, dan 1000 ppm. Jumlah larva yang

mati diamati dihitung setelah larva berinteraksi dengan contoh selama 24 jam.

Dengan cara memplotkan jumlah larva yang mati dan konsentrasi minyak atsiri

dalam sebuah kurva regresi (Latha et al, 2007) maka didapatkan nilai toksisitas

minyak atsiri sebesar 376.7 ppm.

Uji toksisitas menunjukkan bahwa minyak atsiri daun zodia memiliki

potensi bioaktif farmakologis. Berdasarkan klasifikasi toksisitas menurut Tonkes

(Verma, 2008), toksisitas minyak atsiri daun zodia termasuk dalam golongan

sedang. Dengan demikian minyak atsiri tersebut tidak disarankan digunakan

secara oral, melainkan baik untuk penggunaan secara topikal. Meski demikian

perlu dilakukan analisis toksisitas lebih lanjut untuk melihat efeknya toksiknya.

Tabel 7 Hubungan Antara LC50, LD50 and EC50 dan Klasifikasi Toksisitas Tonkes

(Vema, 2008)

Pemisahan Komponen Minyak Atsiri Dengan Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis merupakan metode sederhana dan efisien untuk

memisahkan komponen yang jumlahnya sangat sedikit. Minyak atsiri bersifat

hidrofobik. Menurut Stahl (1969), semua jenis adsorben anorganik, kecuali

kieselguhr baik digunakan untuk memisahkan komponen yang bersifat lipofilik.

Silika gel dan alumina umum digunakan dalam pemisahan komponen minyak

atsiri.

Berdasarkan analisis menggunakan KLT diperoleh eluen terbaik yang

terdiri dari campuran heksan : dietileter dengan perbandingan 8 : 2 menggunakan

plat silika gel 60F254. Pemisahan menggunakan eluen tersebut menghasilkan 11

Gambar 12 Kromatogram minyak atsiri dalam pelarut heksan:dietileter

(8:2) pada plat silika gel 60F254

Tabel 8 Nilai hRf kromatogram minyak atsiri No.

Isolasi Senyawa Aktif Antibakteri

Dalam penelitian ini isolasi senyawa aktif dilakukan dengan metode

kristalisasi menggunakan temperatur dingin. Adapun tempertur yang digunakan

adalah 180C. Dari proses ini didapatkan kristal berwarna putih yang bersifat tidak

larut dalam air, akan tetapi larut dalam etanol dan pelarut organik semipolar

seperti etil asetat dan aseton dan pelarut nonpolar benzena. Dengan pelarut

heksan, kristal tidak dapat larut sempurna, ada sebagian yang larut dan ada pula

yang bertahan bentuknya sebagai kristal. Diperkirakan bahwa kristal terdiri dari

Kristal kasar hasil proses kristalisasi kemudian dipartisi. Pertama-tama

kristal dicuci menggunakan akuades untuk membersihkan pengotor. Selanjutnya

kristal dilarutkan dalam pelarut heksan. Fraksi heksan diambil kemudian

dikeringudarakan. Pencucian dengan heksan dilakukan berulang kali hingga

didapat fraksi heksan dan kristal sisa pelarutan dengan heksan. Kristal sisa

dilarutkan dalam etil asetat. Selanjutnya dilakukan uji antibakteri terhadap fraksi

heksan, etil asetat dan kristal kasar dalam aseton.

Gambar 13 Kristal hasil isolasi dari minyak atsiri daun zodia (mikroskop BHS Olympus pembesaran 10.000 x)

Gambar 14 Uji kelarutan kristal dalam air (1) heksan (2), aseton (3),

etil asetat (4) dan benzene (5)

1

4

5 2

Tabel 9 Aktivitas antibakteri fraksi heksan, etil asetat dan fraksi air terhadap

bakteri S. aureus

Jenis fraksi Diameter zona hambat (cm)

Fraksi heksan 7

Fraksi etil asetat 6

Kristal kasar dalam aseton 10

Uji aktivitas fraksi menunjukkan bahwa aktivitas fraksi lebih kecil jika

dibandingkan dengan aktivitas kristal kasar maupun aktivitas minyak atsiri (Tabel

9). Aktivitas antibakteri kristal kasar ternyata merupakan hasil kerja sinergi antara

komponen-komponen penyusun kristal kasar tersebut. Demikian juga dengan

aktivitas antibakteri minyak atsiri yang meruakan efek sinergi

komponen-komponennya.

Gambar 15 Aktivitas antibakteri fraksi heksan (1), etil asetat (2)

dan kristal kasar (3)

Untuk menguji kemurnian kristal hasil isolasi, kristal yang berasal dari

fraksi heksan dilarutkan kembali dalam pelarut heksan, kristal yang larut dalam

etil asetat dilarutkan dalam etil asetat, kemudian dianalisis dengan metode