PERILAKU EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI

DALAM PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA

DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA

Oleh:

NUNUNG KUSNADI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

NUNUNG KUSNADI. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Propinsi di Indonesia (BONAR M SINAGA sebagai ketua, MANGARA TAMBUNAN, SRI UTAMI KUNTJORO, HARIANTO dan PANTJAR SIMATUPANG sebagai anggota komisi pembimbing).

Rumahtangga petani dan persoalan yang dihadapinya merupakan hal yang cukup menarik bagi para pembuat kebijakan dan para peneliti. Salah satu masalah yang menarik untuk dipelajari dari rumahtangga petani tersebut adalah adanya interaksi yang kompleks antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Namun demikian, karena kesulitan dalam membuat model ekonometrik untuk menjelaskan persoalan tersebut, para peneliti selama ini banyak menggunakan model rekursif atau model separable. Pada model rekursif, pasar input dan pasar output diasumsikan bersaing sempurna. Oleh karena itu, hubungan simultan antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi pada ekonomi rumahtangga petani dapat diselesaikan dengan model separable.

Struktur pasar dimana rumahtangga petani berada, sangat penting dalam menentukan respons rumahtangga petani terhadap kebijakan tertentu. Penelitian ini bertujuan membangun model ekonometrik perilaku rumahtangga petani pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Adanya ketidak sempurnaan pasar pada penelitian ini ditangkap dengan harga bayangan tenaga kerja dalam keluarga dan lahan. Menggunakan model persamaan simultan yang memasukan harga bayangan tersebut, simulasi model memperlihatkan efek ketidaksempurnaan pasar terhadap keputusan produksi dan keputusan konsumsi rumahtangga petani. Pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, perubahan harga input atau harga produk menghasilkan efek artikulasi pada ekonomi rumahtangga petani, meingindikasikan adanya hubungan simultan yang kompleks antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, perilaku ekonomi rumahtangga petani lebih responsif pada perubahan harga produk dibandingkan terhadap perubahan harga input.

ABSTRACT

NUNUNG KUSNADI. Economic Behavior of Farm Household Under Imperfect Market Competition in Several Indonesian Provinces (BONAR M SINAGA as chairman, MANGARA TAMBUNAN, SRI UTAMI KUNTJORO, HARIANTO and PANTJAR SIMATUPANG as members of the Advisory Committee).

The farm household and their problems are of considerable interest for policy maker or researcher. One of the most interesting issues of the farm household is the existence of the complex interactions between consumption and production decision. Econometric difficulties to model and solve such behavior, however, most previous research of farm household behavior have relied on the recursive or separable model. The recursive model assumes perfectly competitive market for input and output. The simultaneous production and consumption decision of the farm household then can be solved by separable model.

The structure of the markets in which the farm household is embedded is critical in determining the response to particular policy. The objective of this study is to develop econometric model of farm household behavior under imperfect market competition. The existence of market imperfection for input and output are captured by shadow price of family labor and shadow price of land. Using simultaneous model with shadow price incorporated, the simulation of the model shows the effect of market imperfection on farm household production and consumption decision. Under imperfect market, product or input price changes produce articulate effect on farm household economic, indicating the complex simultaneous relations between production and consumption decision. Under market imperfection, farm household economic behavior is more responsive to product price changes compare to input price changes.

Keywords: shadow price of input, simultaneous equation, separable and non-separable model.

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya yang berjudul :

PERILAKU EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI DALAM PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA

merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, 2005

Nunung Kusnadi 95503

ABSTRAK

NUNUNG KUSNADI. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia (BONAR M SINAGA sebagai ketua, MANGARA TAMBUNAN, SRI UTAMI KUNTJORO, HARIANTO dan PANTJAR SIMATUPANG sebagai anggota komisi pembimbing).

Rumahtangga petani dan persoalan yang dihadapinya merupakan hal yang cukup menarik bagi para pembuat kebijakan dan para peneliti. Salah satu masalah yang menarik untuk dipelajari dari rumahtangga petani tersebut adalah adanya interaksi yang kompleks antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Namun demikian, karena kesulitan dalam membuat model ekonometrik untuk menjelaskan persoalan tersebut, para peneliti selama ini banyak menggunakan model rekursif atau model separable. Pada model rekursif, pasar input dan pasar output diasumsikan bersaing sempurna. Oleh karena itu, hubungan simultan antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi pada ekonomi rumahtangga petani dapat diselesaikan dengan model separable.

Struktur pasar dimana rumahtangga petani berada, sangat penting dalam menentukan respons rumahtangga petani terhadap kebijakan tertentu. Penelitian ini bertujuan membangun model ekonometrik perilaku rumahtangga petani pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Adanya ketidak sempurnaan pasar pada penelitian ini ditangkap dengan harga bayangan tenaga kerja dalam keluarga dan lahan. Menggunakan model persamaan simultan yang memasukan harga bayangan tersebut, simulasi model memperlihatkan efek ketidaksempurnaan pasar terhadap keputusan produksi dan keputusan konsumsi rumahtangga petani. Pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, perubahan harga input atau harga produk menghasilkan efek artikulasi pada ekonomi rumahtangga petani, meingindikasikan adanya hubungan simultan yang kompleks antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, perilaku ekonomi rumahtangga petani lebih responsif pada perubahan harga produk dibandingkan terhadap perubahan harga input.

ABSTRACT

NUNUNG KUSNADI. Economic Farm Household Behavior Under Imperfect Market Competition in Several Indonesian Provinces (BONAR M SINAGA as chairman, MANGARA TAMBUNAN, SRI UTAMI KUNTJORO, HARIANTO and PANTJAR SIMATUPANG as members of the Advisory Committee).

The farm household and their problems are of considerable interest for policy maker or researcher. One of the most interesting issues of the farm household is the existence of the complex interactions between consumption and production decision. Econometric difficulties to model and solve such behavior, however, most previous research of farm household behavior have relied on the recursive or separable model. The recursive model assumes perfectly competitive market for input and output. The simultaneous production and consumption decision of the farm household then can be solved by separable model.

The structure of the markets in which the farm household embedded is critical in determining the response to particular policy. The objective of this study is to develop econometric model of farm household behavior under imperfect market competition. The existence of market imperfection for input and output are captured by shadow price of family labor and shadow price of land. Using simultaneous model with shadow price incorporated, the simulation of the model shows the effect of market imperfection on farm household production and consumption decision. Under imperfect market, product or input price changes produce articulate effect on farm household economic, indicating the complex simultaneous relations between production and consumption decision. Under market imperfection, farm household economic behavior is more responsive to product price changes compare to input price changes.

© Hak cipta milik Nunung Kusnadi, tahun 2005 Hak cipta dilindungi

PERILAKU EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI DALAM PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA

DI BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA

Oleh :

NUNUNG KUSNADI

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

Pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna Di Beberapa Provinsi Di Indonesia

Nama : Nunung Kusnadi NRP : 95503

Menyetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Ketua

Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, MSc Prof. Dr. Ir. Sri Utami Kuntjoro, MS Anggota Anggota

Dr. Ir. Harianto, MS Dr. Ir. Pantjar Simatupang, APU Anggota Anggota

Mengetahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 8 September 1958 dari pasangan H. Dju’i dan Hj. Sopiah. Penulis adalah putra ke enam dari delapan bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 1971 di SD Purwakarta. Pada Tahun 1974 penulis menyelesaikan Sekolah Menegah Pertama di SMP Purwakarta dan Tahun 1977 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Purwakarta. Pada Tahun 1978, penulis diterima sebagai mahasiswa IPB melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Bakat, Proyek Perintis II). Selanjutnya pada Tahun 1985, penulis melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Sekolah Pascasarjana IPB atas biaya TMPD (Tim Manajemen Program Doktor IPB) dan lulus Tahun 1990. Tahun 1995, dengan biaya sendiri penulis melanjutkan studi S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Sekolah Pascasarjana IPB.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh SWT yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya dan hanya karena perkenan-hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini membahas Perilaku Ekonomi Rumahtannga Petani dengan mengunakan data PATANAS Tahun 2000. Namun demikian, hasil analisis dan konsekuensi dari disertasi ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

Kajian ini lebih menekankan pada upaya membangun model ekonomi rumahtangga yang bisa menggambarkan perilaku ekonomi rumahtangga pada kondisi ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar pada model ditangkap dengan menggunakan harga bayangan tenaga kerja dan harga bayangan lahan. Harga bayangan juga berusaha menjelaskan adanya hubungan non-rekursif dalam keputusan produksi dan konsumsi yang masih menjadi perhatian para peneliti ekonomi rumahtangga.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat terselesaikan dengan sempurna berkat arahan dan dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing .

2. Prof. Dr. Ir. Sri Utami Kuntjoro, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing. 3. Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, MSc selaku Anggota Komisi Pembimbing. 4. Dr.Ir. Pantjar Simatupang, APU selaku Anggota Komisi Pembimbing. 5. Dr.Ir. Harianto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing.

7. Bapak H. Dju’i (Alm) dan Ibunda Hj. Sopiah (Alm), orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberi restu serta semangat pada penulis sampai akhir hayat beliau.

8. Istri tercinta Anna Sylviana Kartika yang telah membantu dan memberikan semangat, doa serta dorongan dalam penyelesaian disertasi ini.

9. Pimpinan Fakultas Pertanian IPB yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi di Sekolah Pascasarjana IPB

10. Pimpinan dan staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (PSE) yang telah mengijinkan penulis untuk memanfaatkan data PATANAS Tahun 2000 untuk bahan penelitian pada disertasi ini.

11. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, APU, yang telah mengijinkan penulis untuk memanfaatkan data PATANAS pada saat menjadi pimpinan PSE.

12. Pimpinan Departemen Sosial Ekonomi Pertanian IPB yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana IPB

13. Dr. Ir. Yusman Syaukat MSc yang bersedia menjadi penguji pada tahap ujian tertutup.

14. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS sebagai Kepala Bagian Agribisnis yang telah memberi banyak dorongan dan semangat serta bantuan literatur yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian disertasi ini.

15. Ir. Sumaryanto, MS, staf PSE yang banyak membantu penulis memahami data PATANAS untuk keperluan penyusunan disertasi ini.

Ir. Wien Kuntari, MSi, Ir. Eva Yolinda, MM, dan rekan-rekan di sekretariat D-III MAB. Mereka telah banyak membantu memperlancar penyelesaian disertasi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Karya ini merupakan upaya terbaik penulis, namun sudah pasti masih banyak kekurangannya. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, semoga disertasi ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 11

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian ………... 12

II. TINJAUAN STUDI EMPIRIK ... 15

2.1. Model Rekursif ... 17

2.2. Model Persamaan Simultan ... 19

2.3. Model Non-rekursif ... 23

III. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS ... 31

3.1. Teori Alokasi Waktu Becker ... 32

3.2. Model Rumahtangga Petani Chayanov ... 37

3.3. Teori Ekonomi Rumahtangga Petani Nakajima ... 41

3.4. Model Umum Ekonomi Rumahtangga... 53

3.4.1. Perilaku Konsumsi Rumahtangga Pertanian... 60

3.4.2. Penawaran Produk Usahatani... 64

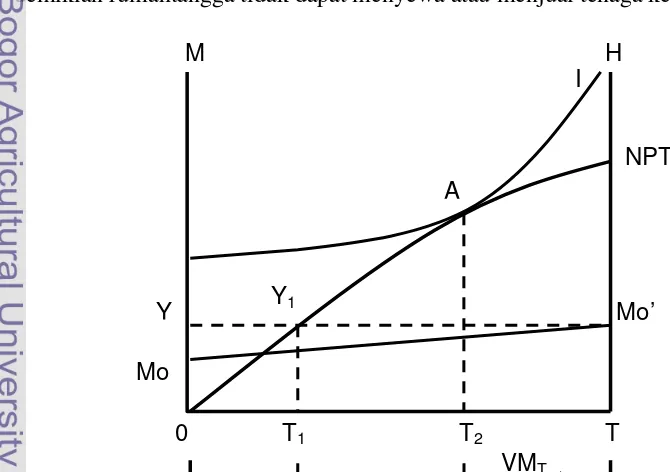

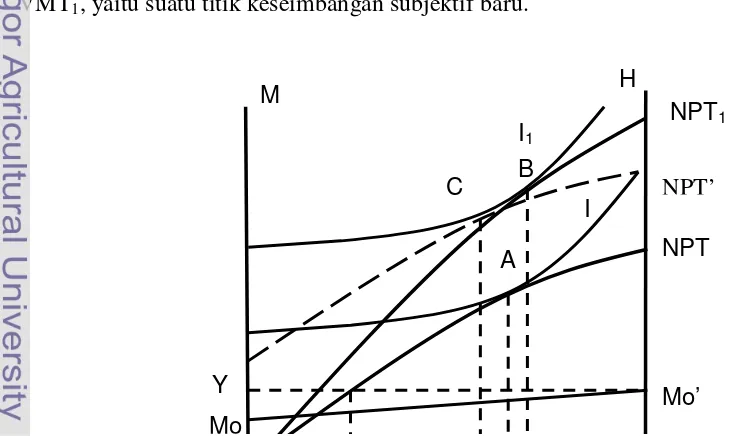

3.5. Model Ekonomi Rumahtangga pada Pasar Tidak Sempurna ... 65

3.6. Harga Bayangan ... 73

IV. METODE PENELITIAN ... 77

4.1. Data Ekonomi Rumahtangga Pertanian... 77

4.1.1. Data Produksi ... 78

4.1.3. Data Penggunaan Sarana Produksi Usahatani ... 81

4.1.4. Pengeluaran Rumahtangga... 82

4.1.5. Kelengkapan Data ... 82

4.1.6. Sebaran Rumahtangga Contoh... 83

4.2. Perumusan Model Ekonometrika ... 84

4.2.1. Harga Bayangan Input Usahatani ... 85

4.2.11. Pengeluaran Total Rumahtangga ... 108

4.3. Identifikasi Model ... 110

4.4. Metode Pendugaan Model ... 112

4.5. Validasi Model ... 118

4.6. Prosedur Analisis... 122

V. DESKRIPSI RUMAHTANGGA PETANI TANAMAN PANGAN ... 124

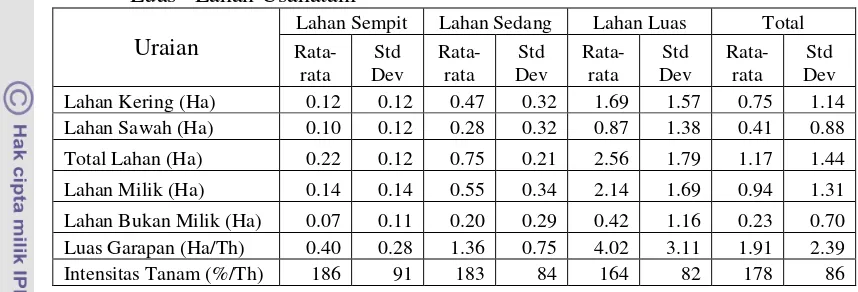

5.1. Karakteristik Penguasaan Lahan Usahatani ... 124

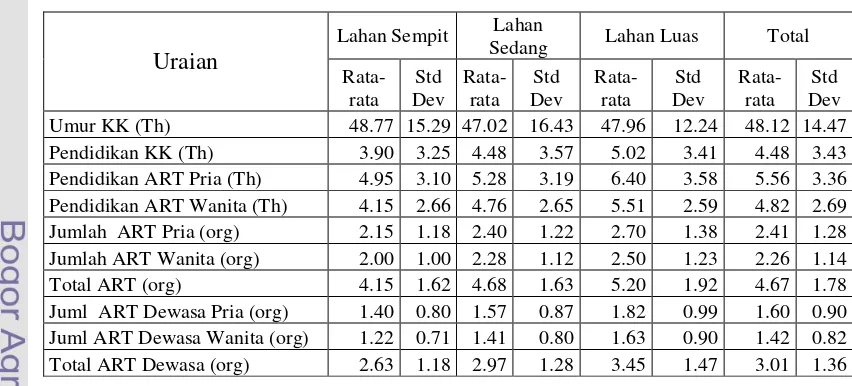

5.2. Karakteristik Petani dan Anggota Keluarga ... 126

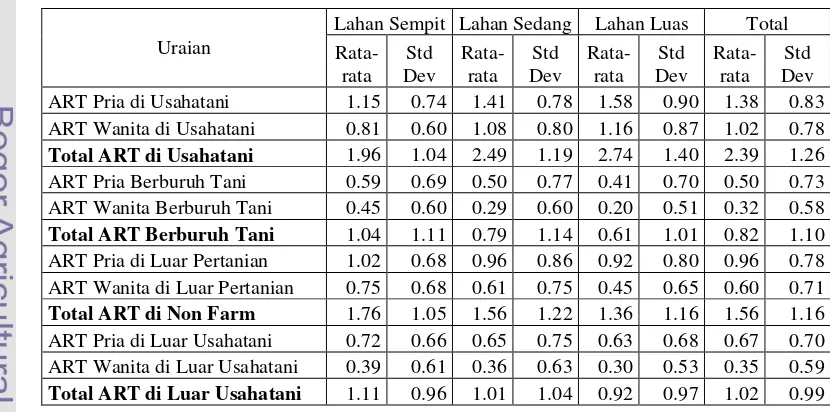

5.3. Aktivitas Kerja Anggota Rumahtangga Petani... 128

5.4. Penggunaan Input Usahatani ... 134

5.5. Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga... 141

VI. HASIL PENDUGAAN MODEL RUMAHTANGGA PETANI... 145

6.1. Hasil Pendugaan Harga Bayangan ... 145

6.2. Hasil Pendugaan Model Ekonomi Rumahtangga... 150

6.2.2. Penggunaan Tenaga Kerja Luar Keluarga ... 157

6.2.3. Penawaran Tenaga Kerja di Luar Usahatani... 161

6.2.4. Penggunaan Pupuk Kimia ... 165

6.2.5. Luas Lahan Garapan ... 169

6.2.6. Produk Usahatani Dikonsumsi... 172

6.2.7. Investasi Usahatani ... 175

6.2.8. Investasi Rumahtangga ... 178

6.2.9. Pengeluaran Pangan dan Non-pangan... 180

6.2.10. Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan ... 183

6.2.11. Permintaan Kredit ... 184

6.2.12. Tabungan... 187

VII. IDENTIFIKASI KONDISI PASAR DAN VALIDASI MODEL ... 191

7.1. Identifikasi Kondisi Pasar Persaingan Tidak Sempurna ... 191

7.2. Validasi Model Persamaan Simultan... 201

VIII. EFEK PERUBAHAN HARGA INPUT DAN HARGA OUTPUT PADA EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI... 211

8.1. Kenaikan Harga Produk Usahatani ... 213

8.2. Kenaikan Harga Pupuk... 219

8.3. Kenaikan Upah Buruh Usahatani ... 231

8.4. Kenaikan Upah Buruh di Luar Usahatani ... 237

8.5. Kenaikan Suku Bunga Kredit ... 244

8.6. Penurunan Penguasaan Lahan ... 250

IX. KESIMPULAN DAN SARAN ... 255

9.1. Kesimpulan... 255

9.2. Saran ... 257

DAFTAR PUSTAKA ... 260

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Jumlah Unit Rumahtangga Di Indonesia Menurut Jenis Usaha Pertanian di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian Ta-

hun 2003 ... 3 2. Persentase Jumlah Rumahtangga Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan

yang Dikuasai di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa Berdasarkan Hasil Sen- sus Pertanian Tahun 2003 ... 4 3. Jumlah Responden dan Jumlah Desa Menurut Propinsi Contoh... 83 4. Penguasaan Lahan Usahatani Oleh Rumahtangga Petani Menurut Strata Luas Lahan Usahatani ... 125 5. Karakteristik Kepala Keluarga dan Anggota Rumahtangga Petani Menurut

Strata Luas Lahan Usahatani ... 127 6. Jumlah Anggota Rumahtangga yang Aktif di Usahatani dan di Luar Usahata- ni Menurut Strata Luas Lahan ... 129 7. Jumlah Anggota Rumahtangga dan Rata-rata Pendidikan Menurut Jenis Kegi- atan di Luar Pertanian dan Menurut Strara Luas Lahan ... 131 8. Potensi dan Curahan Kerja Keluarga Petani Pada Kegiatan Usahatani dan di

Luar Usahatani Menurut Strata Luas Lahan ... 133 9. Penggunaan Input Usahatani dan Nilai Produk Total Per Hektar Lahan Garap- An Menurut Status Luas Lahan ... 135 10. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produksi Usahatani dan Produktivitas

Lahan pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 137 11. Indeks Pengembalian Input Usahatani Setiap Strata Terhadap Nilai Pengem-

balian Input Total Rumahtangga ... 138 12. Alokasi Penerimaan Usahatani pada Pengeluaran Usahatani dan Konsumsi

Rumahtangga Menurut Strata Luas Lahan... 140 13. Struktur Pendapatan Rumahtangga Petani Menurut Strata Luas Lahan

... 142 14. Struktur Pengeluaran Rumahtangga Petani Menurut Strata Luas Lahan

15. Hasil Dugaan Fungsi Produksi Translog Dengan Metode PLS Pada Rumah-

Tangga Petani Tanaman Pangan... 147 16. Harga Bayangan dan Harga Pasar Input Usahatani Hasil Pendugaan Fungsi

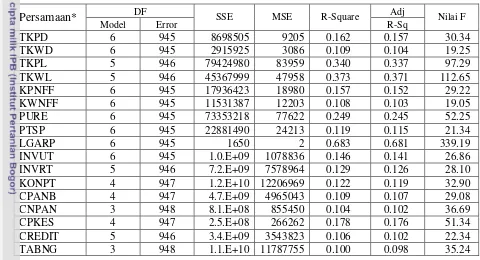

Produksi Translog Menurut Strata Luas Lahan Garapan... 148 17. Analisis Ragam Persamaan Struktural Model Persamaan Simultan pada Ru-

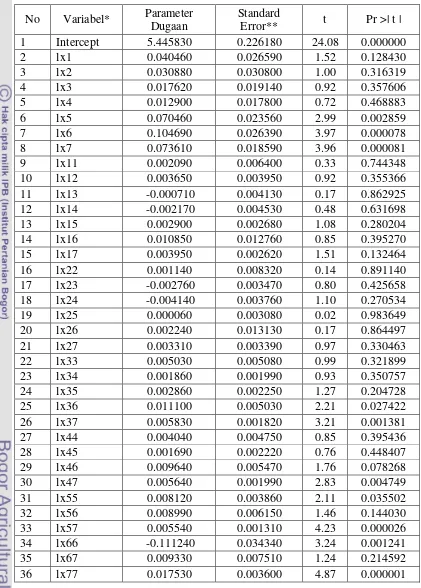

mahtangga Petani Tanaman Pangan ... 151 18. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Tenaga Kerja Pria dan

Wanita Dalam Keluarga di Usahatani ... 153 19. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Tenaga Kerja Pria dan

Wanita Luar Keluarga di Usahatani ... 157 20. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Tenaga Kerja Pria dan

Wanita di Luar Usahatani ... 162 21. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Pupuk Urea dan TSP

pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 165 22. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Luas Lahan Garapan pada Rumah-

tangga Petani Tanaman Pangan ... 170 23. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produk Usahatani yang Dikonsumsi

pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 173

24. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Investasi Usahatani pada Rumahtang- ga Petani Tanaman Pangan ... 176 25. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Investasi Rumahtangga pada Rumah-

tangga Petani Tanaman Pangan... 173

26. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Pangan yang Dibeli dari Pasar dan Non-pangan Pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 181

27. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Kesehatan dan Pendidik- an pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan... 183

28. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Permintaan Kredit pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 186

29. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Tabungan pada Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 188 30. Harga Bayangan dan Harga Pasar Input Usahatani Hasil Pendugaan Fungsi

an Menurut Strata Luas Lahan ... 193 31. Indeks Distorsi Harga Pupuk Urea dan Upah Tenaga Kerja Usahatani Menu-

rut Strata Luas Lahan ... 199 32. Hasil Pendugaan Regresi Harga Bayangan Input Terhadap Harga Pasar Menu-

rut Strata Luas Lahan ... 201 33. Root Mean Square Percent Error dan Koefisien U-Theil Model Ekonomi Ru-

mahtangga Petani Tanaman Pangan Menurut Strata Luas Lahan... 204 34. UM, US dan UC Model Ekonomi Rumahtangga Petani Tanaman Pangan Me-

nurut Strata Luas Lahan ... 206

35. Rata-rata Aktual dan Hasil Simulasi Variabel Endogen Model Ekonomi Ru-

mahtangga Petani Tanaman Pangan Menurut Strata Luas Lahan... 209

36. Efek Kenaikan Harga Produk 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga Petani- Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas Lahan ... 214

37. Efek Kenaikan Harga Urea 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga Petani

Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas Lahan ... 221

38. Efek Kenaikan Harga TSP 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga Petani

Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas Lahan ... 225

39. Efek Kenaikan Harga Urea dan TSP 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga

Petani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas Lahan ... 228

40. Efek Kenaikan Upah Buruh Usahatani Pria 10 Persen pada Ekonomi Rumah- tangga Usahatani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas

Lahan ... 232

41. Efek Kenaikan Upah Buruh Usahatani Wanita 10 Persen pada Ekonomi Ru- mahtangga Petani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas

Lahan ... 235

42. Efek Kenaikan Upah Buruh Usahatani Pria dan Wanita 10 Persen pada Eko- nomi Rumahtangga Petani Model Separable dan Non Separable Menurut

Strata Luas Lahan ... 237

43. Efek Kenaikan Upah Buruh Pria di Luar Usahatani 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga Petani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata

Luas Lahan ... 240

Ekonomi Rumahtangga Usahatani Model Separable dan Non Separable

Menurut Strata Luas Lahan ... 242

45. Efek Kenaikan Upah Buruh Pria dan Wanita Di Luas Usahatani 10 Persen pa- da Ekonomi Rumahtangga Usahatani Model Separable dan Non Separable

Menurut Strata Luas Lahan ... 244 46. Efek Kenaikan Suku Bunga Kredit 10 Persen pada Ekonomi Rumahtangga

Petani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas Lahan ... 246

47. Efek Penurunan Luas Lahan yang Dikuasai 10 Persen Pada Ekonomi Rumah- tangga Petani Model Separable dan Non Separable Menurut Strata Luas

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

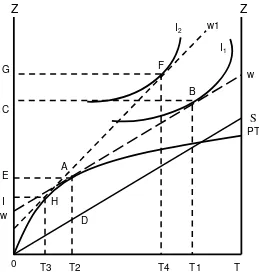

1. Efek Perubahan Upah Pada Model Ekonomi Rumahtangga Becker ... 36

2. Model Keseimbangan Rumahtangga Menurut Chayanov ... 39

3. Model Dasar Ekonomi Rumahtangga Petani Nakajima ... 43

4. Pengaruh Perubahan Harga Produk Pada Keseimbangan Rumahtangga Model Nakajima... 45

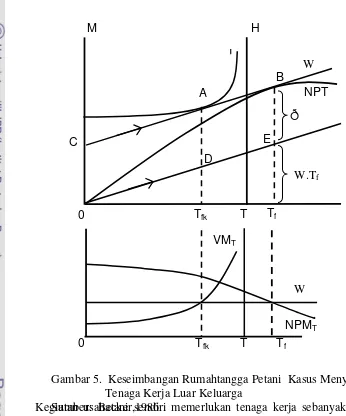

5. Keseimbangan Rumahtangga Petani Kasus Menyewa Tenaga Kerja Luar Ke- luarga ... 49 6. Keseimbangan Rumahtangga Petani Kasus Menjual Tenaga Kerja Keluarga .. 51

7. Diagram Keterkaitan Antar Variabel Model Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Tanaman Pangan ... 109

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Jumlah Rumahtangga Pertanian Menurut Jenis Usaha Pertanian di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa Hasil Sensus Pertanian Tahun 2003 ... 267

2. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan

Palawija Di Indonesia Tahun 1970 – 2003 ... 268

I . P E NDAHU L U AN

1.1.L at ar B elakang P enelit ian

Sektor pertanian sampai saat ini, dan juga di masa yang akan datang,

akan tetap memegang peranan penting dalam perekonomian I ndonesia.

Berbagai alasan mendasar mengapa sektor pertanian perlu mendapat perhatian,

antara lain karena sektor pertanian merupakan produsen produk-produk primer

utama seperti pangan, serat, kayu, dan lain-lain. Sektor pertanian juga

merupakan penyerap tenaga kerja yang dominan, khususnya di perdesaan.

Selain itu sektor pertanian sering dilekatkan dengan kemajuan suatu bangsa,

karena sektor pertanian umumnya merupakan sektor ekonomi yang dominan di

negara-negara sedang berkembang. T eori pertumbuhan ekonomipun sering

mengacu kepada kondisi sistem ekonomi tradisional agraris sebagai titik awal

bergeraknya suatu pertumbuhan ekonomi menuju sistem ekonomi industri

modern.

Gambaran sektor pertanian di I ndonesia, tidak terlepas dari

persoalan-persoalan kemiskinan, tekanan penduduk, tenaga kerja yang tidak terampil, dan

penyempitan lahan usahatani, penurunan kualitas lahan. Resultan dari

persoalan-persoalan tersebut menyebabkan keragaan sektor pertanian selalu

tertinggal dibanding sektor non-pertanian. Kemiskinan penduduk menyebabkan

kualitas sumberdaya manusia rendah dan kurang mampu beradaptasi dengan

perkembangan teknologi baru. Di sisi lain, tekanan jumlah penduduk dengan

tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja cenderung rendah, sehingga

menimbulkan pengangguran tidak kentara (disguised unemployment). Jika

halnya demikian, sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang dominan

perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Mempelajari sektor pertanian di negara sedang berkembang seperti di

I ndonesia, menyangkut karakteristik tiga aspek penting (Nakajima, 1986), yaitu

(1) karaktersistik teknologi produksi pertanian, (2) karakteristik rumahtangga

petani (farm household) sebagai satu unit ekonomi, dan (3) karakteristik

produk-produk pertanian sebagai komoditas. Aspek rumahtangga petani merupakan

aspek penting untuk dipelajari mengingat sebagian besar produk sektor

pertanian di I ndonesia disumbang oleh kegiatan usahatani rumahtangga. Hasil

sensus pertanian tahun 2003 (T abel 1) menunjukkan rumahtangga pertanian

berjumlah lebih dari 24 juta unit, atau sekitar 47 persen dari total rumahtangga.

Di perdesaan, persentase tersebut jauh lebih besar, yaitu lebih dari 70 persen

rumahtangga merupakan rumahtangga pertanian (Lampiran 1).

Jumlah rumahtangga pertanian di I ndonesia dari hasil sensus ke hasil

sensus berikutnya selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah rumahtangga

pertanian menurut Sensus Pertanian tahun 1983 sebanyak 19.5 juta. Jumlah

ini meningkat menjadi 21.5 juta rumahtangga pada Sensus Pertanian tahun

1993. Pada T abel 1, hasil sensus pertanian tahun 2003, jumlah rumahtangga

pertanian sudah lebih dari 24 juta, atau selama 10 tahun meningkat lebih dari 27

pulau. T ampaknya sejalan dengan distribusi jumlah penduduk, jumlah

rumahtangga pertanian pun sebagian besar (54.6 persen) terkonsentrasi di Pulau

Jawa. Rumahtangga pertanian yang ada sebagian besar merupakan

rumahtangga pertanian tanaman pangan padi dan atau palawija. Rumahtangga

tanaman pangan tersebut, terlihat juga terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Ketimpangan distribusi rumahtangga di I ndonesia berimplikasi kepada

karakteristik usahatani itu sendiri. Konsekuensi dari ketimpangan distribusi

tersebut misalnya terhadap penguasaan lahan usahatani per unit rumahtangga,

persaingan penggunaan lahan pertanian dengan keperluan pemukiman dan

industri non-pertanian, yang pada gilirannya akan berdampak kepada

pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga.

T abel 1. Jumlah Unit Rumahtangga Di I ndonesia Menurut Jenis Usaha Pertanian Di

Pulau Jawa dan Di Luar Pulau Jawa Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian T ahun 2003

P.Jawa Luar P.Jawa Total

Jenis Usaha Pertanian

Unit Persen Unit Persen Unit Persen

Padi 8457724 62.27 5312376 47.07 13770100 55.37

Palawija 6771722 49.86 4086536 36.21 10858258 43.66 Padi atau Palawija 10834342 79.77 7424516 65.78 18258858 73.42 Hortikultura 4747004 34.95 3710224 32.87 8457228 34.01 Perkebunan 1717092 12.64 5226071 46.31 6943163 27.92 Total Rumahtangga

Pertanian 13582578 100.00 11286097 100.00 24868675 100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (2004)

Pada T abel 2 diperlihatkan sebaran persentase jumlah rumahtangga

menurut golongan luas lahan yang dikuasai menurut hasil sensus pertanian

tahun 2003. Dapat diduga bahwa sebagian besar rumahtangga pertanian

terlihat jumlah rumahtangga dengan penguasaan lahan kurang dari 0.5 hektar

sebanyak 55.6 persen. Di Pulau Jawa jumlah golongan rumahatangga tersebut

lebih banyak yaitu 74.7 persen. Badan Pusat Statistik menamakan rumahtangga

pertanian golongan ini sebagai “rumahtangga petani gurem”. Jumlah

golongan rumahtangga ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan hasil

sensus pertanian pada tahun 1983 dan tahun 1993. Menurut sensus pertanian

tahun 1983 jumlah rumahtangga dengan penguasaan kurang dari 0.5 hektar

sebanyak 40.8 persen, sedangkan menurut sensus pertanian tahun 1993

berjumlah 48.5 persen

Seperti telah disebutkan di atas, adanya konsentrasi distribusi

rumahtangga di Pulau Jawa, menyebabkan luas lahan yang dikuasai

rumahtangga di Pulau Jawa jauh lebih sempit dibanding di luar Pulau Jawa.

Pada T abel 2 terlihat, rata-rata penguasaan lahan yang dikuasai rumahtangga di

Pulau Jawa hanya sekitar sepertiga luas lahan rata-rata yang dikuasai

rumahtangga di luar Pulau Jawa. Adanya tekanan jumlah penduduk dan adanya

alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman dan industri non-pertanian, di

masa mendatang luas penguasaan lahan rumahtangga pertanian di Pulau Jawa

dipastikan akan semakin menyempit. T anpa adanya upaya perbaikan teknologi

pertanian yang dapat mensubstitusi fungsi lahan, penyempitan penguasaan

lahan pertanian oleh rumahtangga pertanian di Pulau Jawa akan identik dengan

penurunan kinerja usahatani atau kinerja sektor pertanian di Pulau Jawa.

Luar Pulau Jawa Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian Sumber: Badan Pusat Statistik (2004)

Semakin banyaknya usahatani berskala kecil dapat menimbulkan

persoalan sosial ekonomi yang kompleks. Karakteristik rumahtangga pertanian

seperti digambarkan di atas, akan berpengaruh pada aspek teknologi dan aspek

produksi sektor pertanian. Dalam konteks pembangunan pertanian, persoalan ini

akan menghambat berbagai bentuk upaya modernisasi usahatani. Berbagai

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan usahatani kecil cenderung resisten

terhadap perubahan teknologi karena berbagai alasan, antara lain karena

teknologi baru, di samping menjanjikan manfaat tambahan bagi petani, biasanya

disertai dengan resiko kegagalan yang tinggi. Petani kecil akan cenderung

memilih teknologi tradisional dengan resiko kegagalan rendah.

Selama lebih dari 50 tahun, pemerintah telah banyak melakukan berbagai

program dan proyek guna meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi

padi, dimana produsen utamanya adalah usahatani kecil seperti dijelaskan

nasional sehingga I ndonesia sempat menjadi negara swasembada beras.

Peningkatan produksi padi dilakukan pemerintah sejak tahun 1965 dengan

program Bimbingan Masal (Bimas). Program ini pada dasarnya merupakan

program introduksi teknologi baru budidaya padi dengan memperkenalkan bibit

unggul, pupuk, obat-obatan, perbaikan teknik penanaman. T eknologi ini dari

waktu ke waktu terus diperbaiki, yaitu dengan diperkenalkannya program

I ntensifikasi Khusus (I nsus) dan Supra I nsus. I ntroduksi teknologi ini didukung

dengan infrastruktur, seperti pembangunan jaringan irigasi, lembaga-lembaga

penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga perkreditan, dan lain-lain.

Dari sisi produksi, gambaran pertanian tanaman pangan dapat dilihat dari

perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi dan palawija.

Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah selama tahun 1970-2003

(Lampiran 2) menunjukkan laju peningkatan yang relatif kecil. Demikian halnya

dengan produktivitas padi sawah, selama lebih dari 30 tahun tidak banyak

bergerak pada empat sampai lima ton per hektar. Walaupun tidak nyata, pada

tahun 1998 bahkan terjadi penurunan. Penurunan produktivitas padi tersebut

diduga disebabkan oleh penurunan penggunaan pupuk dan kualitas benih akibat

krisis ekonomi. Di samping itu, pada tahun 1998 terjadi kekeringan sebagai

dampak Elnino. Pada masa krisis ekonomi ini harga pupuk dan benih padi unggul

di pasar bebas cenderung meningkat sehingga permintaan terhadap pupuk dan

tersebut juga disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil petani yang

menyebabkan daya beli petani menurun.

Gambaran yang sama juga terjadi pada padi ladang. Luas panen dan

produktivitas padi ladang pada kurun waktu tahun 1970-2003 tidak menunjukkan

perkembangan yang berarti. Produktivitas tanaman selama kurun waktu

tersebut tidak banyak berubah, yaitu sekitar dua ton per hektar. Produktivitas ini

hanya setengah dari produktivitas padi sawah.

Lambatnya peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah dan padi

ladang diduga karena produktivitas padi telah mengalami kejenuhan. Penelitian

Mulyana (1998) menunjukkan bahwa produktivitas padi sawah di Jawa, Bali,

Sumatera, dan Sulawesi ternyata tidak responsif terhadap peningkatan

penggunaan pupuk. I ni menunjukkan bahwa produksi beras secara teknis telah

mengalami kejenuhan sehingga peningkatan penggunaan pupuk tidak dapat

meningkatkan produksi padi secara berarti. Peningkatan penggunaan pupuk

lebih lanjut dikhawatirkan justru akan menurunkan produktivitas padi. Jika

kondisi seperti ini terjadi maka peningkatan produksi padi hanya dapat ditempuh

dengan penemuan teknologi baru berupa rekayasa benih atau perbaikan

teknologi budidaya.

Lebih lanjut Mulyana (1998) menunjukkan bahwa perkembangan areal

panen dan produktivitas padi sawah ternyata tidak elastis terhadap perubahan

harga gabah dan harga pupuk. I ni menunjukkan bahwa instrumen kebijakan

panen masih responsif terhadap perubahan curah hujan, target produksi, dan

penyuluhan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa petani padi lebih responsif

terhadap faktor-faktor fisik dan insentif teknologi dibanding insentif ekonomi.

Melambatnya laju peningkatan produksi dan produktivitas padi

menyebabkan I ndonesia kembali sering melakukan impor beras. Data impor

tahun 1996-2003 yang tercatat di Badan Pusat Statistik menunjukkan volume

impor beras menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 1996 volume

impor beras hanya sekitar 200 ton. Pada tahun 2003 sudah mencapai 1.4 juta

ton. Volume impor meningkat drastis sejak tahun 1998, yaitu mencapai 2.9 juta

ton. Peningkatan tajam tersebut diduga karena krisis ekonomi yang terjadi pada

pertengahan tahun 1997 dan adanya musim kering yang relatif panjang pada

tahun tersebut. Krisis ekonomi dan kekeringan telah menekan luas areal panen

dan produksi padi.

Gambaran perkembangan produksi beberapa komoditas palawija penting

juga dapat dilihat pada Lampiran 1. Perkembangannya menunjukkan kondisi

yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan padi sawah dan padi ladang.

Selama tahun 1970-2003, perkembangan luas panen dan produksi menunjukkan

peningkatan yang tidak berarti. Demikian halnya dengan produktivitas per

hektar tanaman tersebut tidak banyak mengalami perubahan, bahkan kedelai

sejak tahun 2000 terlihat menurun. Perkembangan yang kurang

menggembirakan tersebut dapat dipahami karena perhatian pemerintah

memang telah dilakukan tetapi program ini tidak seintensif yang dilakukan pada

tanaman padi. Kebijakan harga dasar, seperti pada jagung, pernah dilakukan,

tetapi kebijakan ini tidak efektif karena harga jagung di pasar bebas selalu lebih

tinggi dibanding harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Laju peningkatan produksi palawija yang tidak seimbang dengan

peningkatan kebutuhan dalam negeri menyebabkan I ndonesia masih tergantung

pada palawija impor, terutama jagung dan kedelai. Volume impor komoditi

palawija, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, selama kurun waktu 1996-2003

secara umum hampir tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada tahun

awal setelah krisis ekonomi. Pada masa krisis ekonomi volume impor jenis

palawija tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada masa awal

krisis ekonomi, perilaku impor palawija memang terlihat berlawanan dengan

perilaku impor beras. Beras, sebagai bahan pangan pokok, pada masa awal

krisis banyak mengandalkan impor, sedangkan palawija, yang umumnya

merupakan bahan baku industri, pada masa awal krisis ekonomi justru menurun

karena impor menjadi sangat mahal.

Dalam rangka mengatasi persoalan ketergantungan impor palawija, dan

juga mulai pada beras, pemerintah akhir-akhir ini melakukan gerakan

peningkatan produksi padi dan palawija yang dikenal dengan Gerakan Mandiri

Padi, Kedele dan Jagung T ahun 2001 (Gema Palagung 2001). Dengan gerakan

ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi padi dan palawija sehingga

gerakan ini menyangkut upaya peningkatan peranan kelompok tani,

memperlancar pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan permodalan,

perbaikan teknologi, perbaikan kinerja penyuluh dan lembaga penyuluh,

mengembangkan pola kemitraan di dalam pemasaran hasil, dan peningkatan

mutu koordinasi antar instansi yang terkait. Khusus untuk beras, perkembangan

impor yang cenderung meningkat akan mengganggu pihak petani produsen.

Karena itu, khusus untuk beras, pemerintah telah mengintervensi dengan

mengeluarkan kebijakan larangan impor sampai dengan waktu tertentu.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa perkembangan tanaman pangan

selama ini masih belum mampu mengimbangi kebutuhan konsumsi dalam

negeri. I ni menunjukkan bahwa perkembangan tanaman pangan selama ini

masih belum memuaskan.

1.2. R umusan Masalah

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa produsen utama tanaman

pangan ini adalah unit-unit rumahtangga pertanian yang berciri usahatani kecil,

maka persoalan tanaman pangan pada dasarnya merupakan persoalan usahatani

kecil. Pemahaman terhadap usahatani kecil sangat penting baik dari segi

teoretikal maupun praktikal.

Dari segi teoritikal, usahatani kecil masih menyimpan banyak pertanyaan

yang perlu dijawab berkaitan dengan pemahaman perilaku ekonomi

rumahtangga pertanian yang berperan ganda, sebagai konsumen dan sebagai

sudah banyak dilakukan, namun karena kekompleksan persoalan yang dihadapi

pada rumahtangga pertanian, masih banyak tantangan yang harus diatasi

terutama dalam hal memilih metode penelitian yang tepat.

Dari segi praktikal, pemahaman terhadap perilaku usahatani kecil sangat

penting untuk mengantisipasi dampak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan yang

kurang menggembirakan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kebijakan

pengaturan harga output tidak mampu memberi insentif bagi petani untuk

meningkatkan produksi?. Apakah introduksi teknologi produksi yang selama ini

dilakukan dalam berbagai paket intensifikasi tidak dapat meningkatkan

produktivitas tanaman pangan?. Sejauh mana pengaturan harga pupuk

menyebabkan disinsentif bagi petani?. Adakah instrumen kebijakan lain yang

dapat menggerakan ekonomi petani?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

tersebut diperlukan pengetahuan yang cukup tentang perilaku ekonomi

rumahtangga petani, karena keputusan produksi sebagian besar sektor tanaman

pangan berada pada rumahtangga petani.

Perilaku ekonomi rumahtangga petani pada dasarnya merupakan perilaku

rasional di dalam mengalokasikan sumberdaya rumahtangga untuk menghasilkan

barang dan jasa, serta di dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan rumahtangga. Perilaku rasional rumahtangga di dalam

mengalokasikan sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi keputusan produksi,

memenuhi kebutuhan rumahtangga dapat dikelompokkan menjadi keputusan

konsumsi. Baik keputusan produksi maupun keputusan konsumsi akan dapat

dijelaskan secara rasional jika harga sumberdaya, barang, dan jasa diketahui

dengan baik. I nformasi harga yang tepat adalah harga pasar yang dihasilkan dari

struktur pasar persaingan sempurna.

Di negara sedang berkembang seperti I ndonesia, pasar yang dihadapi

oleh rumahtangga petani umumnya tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh

adanya biaya transaksi, tidak adanya pasar, informasi yang asimetrik, kekuatan

monopoli dan monopsoni, intervensi pemerintah, dan lain-lain. Manakala asumsi

pasar persaingan sempurna tidak dipenuhi, maka perilaku rasional rumahtangga

petani akan menyimpang dari yang diharapkan. Oleh karena itu, di dalam

memahami perilaku ekonomi rumahtangga petani asumsi pasar menjadi penting.

Mengingat hal tersebut maka pertanyaan penting yang harus dijawab dalam

penelitian ini bukan menguji apakah pasar yang dihadapi rumahtangga petani

tidak sempurna, tetapi sejauh mana ketidak-sempurnaan pasar yang dihadapi

mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga petani.

Kekeliruan dalam menempatkan asumsi pasar menyebabkan kekeliruan

dalam memahami perilaku rumahtangga. Kekeliruan terjadi dalam

mengantisipasi respons rumahtangga terhadap kebijakan. Asumsi pasar yang

berbeda menyebabkan perbedaan dalam besaran dan arah respons

rumahtangga terhadap kebijakan. Demikian pentingnya asumsi pasar tersbut

sebagai asumsi, tetapi perlu ditempatkan menjadi bagian dari kerangka analisis

perilaku ekonomi rumahtangga.

1.3. T uj uan dan Kegunaan P enelit ian

Ketidaksempurnaan pasar yang menentukan perilaku ekonomi

rumahtangga petani pada dasarnya bisa berasal dari berbagai sumber. Pada

penelitian ini, ketidak-sempurnaan pasar akan dipelajari dari tenaga kerja dalam

keluarga dan lahan usahatani. T enaga kerja dan lahan usahatani merupakan

sumberdaya yang menjadi ciri utama pada rumahtangga petani, terutaman di

sektor tanaman pangan. Berdasarkan argumentasi ini maka secara umum

tujuan penelitian adalah untuk mempelajari perilaku ekonomi rumahtangga

petani pada pasar persaingan tidak sempurna. Secara khusus penelitian ini

bertujuan:

1. Menentukan harga bayangan tenaga kerja dan harga bayangan lahan sebagai penduga variabel harga input dalam model ekonomi rumahtangga

petani dalam pasar persaingan tidak sempurna.

2. Membangun model ekonomi rumahtangga petani yang mengintegrasikan harga bayangan tenaga kerja dalam keluarga dan harga bayangan lahan

dalam bentuk persamaan simultan..

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga petani pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian ekonomi rumahtangga petani. Pengetahuan empiris mengenai perilaku ekonomi di tingkat rumahtangga petani, merupakan masukan yang penting bagi para perumus dan pengambil kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan di sektor pertanian akan diukur dengan pengaruhnya ditingkat rumahtangga atau petani sebagai kelompok sasaran

Kompleksitas persoalan di rumahtangga petani, dari segi metodologi merupakan tantangan yang menarik bagi para peneliti. Jenis kegiatan dan jenis komoditi yang diusahakan unit rumahtangga petani sangat beragam antar unit rumahtangga dan di dalam satu unit rumahtangga juga selalu terdapat lebih dari satu jenis komoditi. Rumahtangga petani juga tidak bisa dipandang hanya sebagai unit ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi merupakan kompleksitas antara ciri rumahtangga dan ciri perusahaan. Kompleksitas rumahtangga tersebut merupakan tantangan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data rumahtangga, serta merupakan tantangan bagi aplikasi atau pengujian teori ekonomi.

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Perilaku ekonomi rumahtangga pada penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan struktural antara variabel-variabel ekonomi rumahtangga. Hubungan-hubungan struktural tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik baik linear maupun non-linear.

tersebut. Di samping itu, walaupun data PATANAS pada penelitian ini dikumpulkan dalam kaitan dengan analisis dampak krisis ekonomi, pada penelitian ini adanya dampak krisis ekonomi pada data tidak dibahas secara khusus.

3. Rumahtangga petani pada penelitian dinamakan rumahtangga petani tanaman pangan. Tanaman pangan yang dimaksud adalah tanaman padi, palawija, dan sayuran. Namun demikian, tidak berarti komoditi yang diusahakan petani hanya tanaman pangan. Selain tanaman pangan diusahakan juga komoditi non-tanaman pangan, termasuk ternak dan ikan. Seluruh komoditi non-tanaman pangan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi satu variabel eksogen.

4. Data PATANAS yang tersedia mencakup enam provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pada penelitian ini, keenam provinsi tersebut diagregasi. Walaupun pada judul penelitian ini dicantumkan “beberapa provinsi”, di dalam analisis tidak dimaksudkan untuk diperbandingkan.

5. Pendugaan harga bayangan tenaga kerja dalam keluarga pria dan wanita serta harga bayangan lahan diturunkan dari fungsi produksi translog. Variabel output fungsi produksi tersebut dinyatakan dalam nilai rupiah, yang merupakan penjumlahan nilai produksi tanaman pangan selama satu tahun tiap unit rumahtangga petani. Dari fungsi produksi yang sama diturunkan harga bayangan tenaga kerja luar keluarga pria dan wanita dan harga bayangan pupuk urea.

dalam nilai rupiah. Oleh karena itu, perilaku ekonomi rumahtangga pada penelitian ini tidak menspesifikasi jenis komoditi tertentu.

7. Agregasi juga dilakukan pada harga produk tanaman pangan. Harga produk yang dimaksud pada penelitian ini adalah harga komposit produk tanaman pangan.

8. Secara teoritik, ketidak sempurnaan pasar dapat berarti struktural dapat juga berarti perilaku. Ketidak sempurnaan pasar struktural dipelajari dari jumlah pembeli dan penjual yang sering dikenal dengan pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni. Pada penelitian ini, ketidak sempurnaan pasar dilihat dari perilaku rumahtangga dalam menghadapi pasar, baik pasar input maupun pasar output. 9. Perilaku ekonomi rumahtangga petani dipelajari secara parsial pada setiap persamaan

struktural yang dibangun, dan secara simultan pada simulasi model. Pengaruh ketidaksempurnaan pasar terhadap perilaku ekonomi rumahtangga petani dipelajari dengan membandingkan antara model separable dan model non-separable. Variabel perilaku ekonomi yang dipelajari mencakup variabel produksi dan variabel-variabel konsumsi rumahtangga.

Kekhususan dalam model ekonomi rumahtangga pertanian secara teoritis adalah adanya hubungan antara keputusan produksi dengan keputusan konsumsi. Pada tataran empirik para peneliti mencoba membuktikan adanya hubungan tersebut dan mempelajari konsekuensi praktis hubungan tersebut. Apabila rumahtangga pertanian diperlakukan atau secara konseptual dipandang sama seperti ekonomi perusahaan yang bertujuan hanya memaksimumkan keuntungan, maka akan menghasilkan antisipasi respons rumahtangga yang keliru terhadap adanya perubahan faktor ekonomi, baik yang berubah karena kebijakan maupun berubah karena proses tertentu.

Ada dua terminologi penting yang sering digunakan dalam model-model penelitian ekonomi rumahtangga, yaitu model rekursif dan model non-rekursif. Istilah yang sama juga sering digunakan adalah model separable dan non-separable. Istilah rekursif dan non-rekursif pada model-model ekonomi rumahtangga sering tumpang tindih dengan istilah yang sama yang sering digunakan pada model ekonometrik persamaan simultan. Pengertian yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Oleh karena itu, pada bagian ini juga akan dikemukakan model-model yang secara khusus menamakan model persamaan simultan.

Model rekursif dan non-rekursif mengemuka karena adanya koreksi terhadap asumsi pasar input dan pasar output yang dihadapi rumahtangga. Model-model ekonomi yang disebut rekursif didasarkan pada asumsi adanya pasar bersaing sempurna pada pasar input dan pasar output. Mengingat asumsi ini sangat membatasi, maka timbul usaha untuk melonggarkan asumsi pasar bersaing sempurna ini ke asumsi yang lebih realistis, yaitu adanya ketidaksempurnaan pasar yang dihadapi oleh rumahtangga. Kondisi ini merupakan gejala umum yang terjadi di negara-negara sedang berkembang.

Adanya asumsi ketidaksempurnaan pasar, sekaligus mengoreksi hubungan simultan satu arah antara produksi dan konsumsi menjadi hubungan simultan timbal balik. Dari segi metodologi, hubungan timbal balik ini menimbulkan tantangan baru bagi peneliti.

Model persamaan simultan merupakan model ekonomi rumahtangga yang lebih menekankan pada pemodelan hubungan antar variabel ekonomi rumahtangga. Model ini dikelompokkan tersendiri karena walaupun menggunakan istilah simultan tidak berarti identik dengan model non-rekursif seperti yang dijelaskan di atas. Model-model ini tidak bertujuan mengoreksi asumsi pasar bersaing sempurna yang digunakan oleh model rekursif. Oleh karena itu, bisa terjadi walaupun menggunakan persamaan simultan tetapi menggunakan asumsi pasar bersaing sempurna. Secara teoritik, hubungan keputusan produksi dan konsumsi pada kasus seperti ini sebenarnya masih rekursif.

Walaupun secara teoritik ekonomi rumahtangga pertanian digambarkan sebagai unit ekonomi yang kompleks, model-model penelitian ekonomi rumahtangga pertanian banyak yang menggunakan persamaan tunggal tanpa menghilangkan sifat khusus ekonomi rumahtangga. Semakin kompleks hubungan antar variebel yang ingin dipelajari, model persamaan tunggal akan memerlukan metode pendugaan yang semakin rumit.

Penelitian ekonomi rumahtangga yang tergolong awal dilakukan oleh Reuben Gronau (1977) yang mempelajari alokasi waktu rumahtangga antara waktu santai, serta kegiatan produksi di dalam dan di luar rumah menggunakan persamaan tunggal. Dengan menggunakan asumsi terjadi substitusi sempurna dalam mengalokasikan waktu tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi waktu (wanita bersuami) dipengaruhi oleh, umur, pendidikan, upah suami, karakteristik anak, dan karakteristik rumahtangga lainnya. Kenaikan upah suami, misalnya, meningkatkan waktu santai istri dan menurunkan waktu kerja istri. Bagi istri yang tidak bekerja, pendidikan berpengaruh negatif, sebaliknya untuk istri yang bekerja berpengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan persamaan tunggal, pada batas tertentu, masih dapat menjelaskan perilaku rumahtangga.

produksi menyebabkan perbedaan surplus pasar dengan arah yang tidak selalu terduga. Perilaku seperti ini menjadi ciri khas perilaku rasional rumahtangga.

Model Gronau (1977) dan Strauss (1984) di atas menempatkan variabel harga atau upah sebagai variabel eksogen dan mengasumsikan adanya substitusi sempurna dalam mengalokasikan waktu. Oleh karena itu, model tersebut bersifat rekursif atau separable. Analisis statis komparatif, seperti mengukur elastisitas surplus pasar pada model Strauss (1984) tidak dapat diduga secara langsung. Elastisitas surplus pasar dicari dengan memanfaatkan parameter dugaan dari fungsi produksi dan fungsi permintaan. Pendekatan ini hanya bisa dilakukan jika menggunakan model rekursif atau separable.

konvensional, memang menghasilkan parameter dugaan yang berbeda dalam besaran dan tanda. Adanya perbedaan tersebut tentunya mempunyai implikasi yang sangat penting bagi para penentu kebijakan.

Contoh model rekursif lain yang dilakukan sebelum Sawit di Indonesia adalah penelitian J. Brian Hardaker dan kawan-kawan (Hardaker et al. 1985). Sisi produksi diduga dengan fungsi produksi Cobb-Douglas, sedangkan sisi konsumsi diduga dengan sistem pengeluaran linear. Pendekatan yang dilakukan pada dasarnya merupakan modifikasi dari pendekatan Barnum dan Squire (1979). Data yang digunakan adalah data rumahtangga petani padi di Desa Cibuyur, Jawa Barat.

2.2. Model Persamaan Simultan

menggunakan persamaan simultan linear mulai diuji secara empirik oleh Evenson (1976), walaupun penelitian ini tidak mengacu kepada gagasan Bagi dan Singh.

Model ekonomi rumahtangga menggunakan persamaan simultan berkembang pesat dengan topik kajian yang beragam. Pradhan dan Quilkey (1985), misalnya menggunakan model sejenis ini untuk mempelajari perilaku rumahtangga petani padi dalam mengadopsi tekonologi baru. Perilaku rumahtangga petani dianalisis dengan menggunakan simulasi model. Penggunaan persamaan simultan untuk persoalan adopsi teknologi baru juga dilakukan oleh Basit (1995). Basit mempelajari perilaku petani dalam mengadopsi teknologi konservasi lahan kering berlereng. Namun pada penelitian ini, adopsi teknologi diduga secara terpisah menggunakan fungsi persamaan tunggal. Mungkin karena variabel adopsi teknologi konservasi pada penelitian ini berupa variabel kualitatif, sehingga pada saat itu sulit diintegrasikan dalam sistem persamaan simultan yang ada. Perkembangan perangkat lunak komputer saat ini ada yang memungkinkan model persamaan simultan menggunakan variabel kualitatif sebagai variabel endogen. Contoh model ekonomi rumahtangga seperti ini dapat dilihat pada Kimhi dan Lee (1996). Sistem persamaan simultan yang dibangun menggunakan data katagorikal sebagai variabel endogen, yaitu katagori anggota rumahtangga dalam mengalokasikan waktunya untuk bekerja di dalam dan di luar usahatani.

keluarga, pendapatan usahatani, pendapatan luar usahatani, dan sejumlah persamaan tentang konsumsi dan tabungan. Perbedaan khusus terletak pada kelompok rumahtangga yang dianalisis, misalnya strata manajemen dalam agroindustri (Idris, 1999), yaitu lower management dan personal operasi. Muhammad (2002) membedakan rumahtangga nelayan menjadi nelayan juragan dan nelayan pandega. Penelitian sejenis ini juga dilakukan oleh Rosalinda (2004), Faradesi (2004), tetapi tidak ada disagregasi rumahtangga.

Topik penelitian tertentu yang menjadi pokok pembahasan, jika menggunakan model persamaan simultan seringkali hanya dimunculkan dalam satu atau dua persamaan struktural atau identitas. Persamaan lainnya merupakan persamaan standar yang biasa muncul dalam model ekonomi rumahtangga. Perhatikan kembali misalnya model yang digunakan oleh Pradhan dan Quilkey (1985) yang mengkaji adopsi teknologi baru oleh petani. Persamaan yang menjelaskan adopsi teknologi cukup satu persamaan. Namun demikian, melalui simulasi pengaruh simultan seluruh variabel terhadap adopsi teknologi dapat dipelajari. Demikian juga dengan Hardono (2002) yang meneliti ketahanan pangan rumahtangga. Ketahanan pangan diwakili oleh satu persamaan struktural pengeluaran pangan dan kecukupan energi. Analisis lebih lanjut mengandalkan hasil simulasi kebijakan.

biasanya ditentukan oleh ketersediaan data komoditi yang bersangkutan. Pada usahatani daerah tropis, rumahtangga pertanian akan cenderung multi komoditi.

Muslim (2003) membangun model persamaan simultan untuk ekonomi rumahtangga menggunakan data panel Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Data sekunder ini cukup baik untuk membangun persamaan simultan model ekonomi rumahtangga. Di samping itu, adanya panel data yang cukup lengkap, Muslim berkesempatan untuk menguji perilaku ekonomi rumahtangga petani dan buruh tani dalam kondisi krisis ekonomi dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Sayangnya model yang dikembangkan tidak banyak mengandung variabel kebijakan yang dapat dijadikan bahan dalam analisis simulasi. Oleh karenanya, penelitian Muslim (2003) tidak melakukan simulasi model.

Penggunaan model persamaan simultan pada ekonomi rumahtangga memungkinkan untuk menganalisis dampak variabel makro terhadap perilaku ekonomi rumahtangga (mikro). Faradesi (2004), sebagai contoh, menganalisis dampak pasar bebas terhadap perilaku ekonomi petani padi. Analisis ini dimungkinkan melalui simulasi, yaitu melihat perubahan perilaku ekonomi yang terjadi dengan melakukan perubahan-perubahan pada variabel yang dianggap sebagai indikator krisis ekononomi, seperti penurunan harga gabah, peningkatan harga pupuk, peningkatan upah, dan peningkatan harga input usahatani lainnya.

sebenarnya masih terpisah (separable), artinya model yang dibangun seperti ini secara teoritik termasuk rekursif.

2.3. Model Non-rekursif

Perkembangan lebih lanjut mengenai ekonomi rumahtangga tampaknya mengarah kepada upaya mengoreksi beberapa keterbatasan model ekonomi rumahtangga rekursif. Model non-rekursif pada dasarnya mencoba memasukkan peubah harga input menjadi peubah endogen. Oleh karena itu, harga input tidak diukur dengan harga pasar, karena pada model ekonomi rumahtangga, harga pasar merupakan peubah eksogen. Harga input diukur dengan harga implisit, misalnya dengan nilai produk marjinal. Beberapa contoh studi empiris yang menggunakan pendekatan harga implisit atau harga bayangan antara lain adalah Lambert dan Magnac (1994), Skoufias (1994), Sadoulet, de Janvry dan Benyamin (1996), Sonoda dan Maruyama (1999), dan Lopez (1986). Berikut ini disajikan uraian singkat hasil empiris yang mereka peroleh.

Lambert dan Magnac (1994) mencoba mengestimasi harga bayangan tenaga kerja keluarga pertanian di Ivory Coast. Harga implisit diduga dengan menggunakan bentuk umum fungsi produksi Leontief. Hasil penting dari studi ini adalah bahwa penggunaan harga implisit untuk tenaga kerja keluarga menghasilkan respons tenaga kerja lebih baik jika digunakan di negara sedang berkembang.

Oleh karena itu, opportunity cost tenaga kerja keluarga tidak bisa diukur dengan upah yang berlaku di pasar. Opportunity cost tenaga kerja diukur dengan produktivitas tenaga kerja di usahatani. Hasil empirik menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja keluarga, yang disagregasi menurut gender dan status pernikahan, secara nyata responsif terhadap berbagai variabel ekonomi. Skoufias juga menjelaskan bahwa rekursif non-rekursif menghasilkan perbedaan parameter dugaan dalam tanda dan besaran. Temuan ini menunjukkan bahwa asumsi model rekursif dan non-rekursif harus dinyatakan secara tegas.

kerja dengan nilai produktivitas marjinal bertanda negatif, diterjemahkan sebagai gejala backward banding supply. Namun Barrett et al. (2005) tidak berhenti sampai pada fungsi ini, tetapi mencoba mengoreksi nilai produktivitas marjinal tenaga kerja dengan indeks efisiensi alokatif. Harga bayangan yang terkoreksi dengan indeks efisiensi alokatif menghasilkan fungsi penawaran bersudut positif terhadap harga bayangan tersebut.

sedangkan rumahtangga yang menyewa atau menjual tenaga kerja, model rekursif. Hasil empirik Sadoulet dan kawan-kawan menunjukkan bahwa keputusan mengalokasikan tenaga kerja rumahtangga pertanian ditentukan oleh banyak faktor, antara lain, posisi aset usahatani, keterampilan relatif tenaga kerja di rumahtangga, dan pilihan komoditas atau teknologi produksi.

Sonoda dan Maruyama (1999), mempelajari stuktur penawaran padi yang dilakukan rumahtangga pertanian di Jepang. Model yang digunakan adalah model ekonomi rumahtangga non-rekursif. Sonoda dan Maruyama berargumentasi bahwa tenaga kerja keluarga rumahtangga pertanian di Jepang dihadapkan pada kendala tingkat upah. Upah yang dibayarkan di usahatani relatif lebih rendah dibanding dengan tuntutan upah yang diminta tenaga kerja keluarga. Oleh karena itu, jika tenaga kerja diukur dengan tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja, jumlah tenaga kerja keluarga yang ditawarkan oleh keluarga lebih kecil dari yang seharusnya. Argumentasi ini menjadi alasan bahwa penggunaan tenaga kerja harus diukur dengan harga bayangan. Seperti halnya peneliti lain, Sonoda dan Maruyama menggunakan produk marjinal tenaga kerja di usahatani sebagai pendekatan harga bayangan tersebut. Mereka juga menguji secara statistik untuk meyakinkan efektivitas kendala kerja yang diajukan di dalam model.

secara total negatif. Temuan ini menekankan kembali perlunya memperhatikan pengaruh tingkat upah internal yang berlaku di tenaga kerja keluarga.

Model ekonomi rumahtangga non-rekursif bisa dibangun dengan pendekatan dual, contohnya yang dilakukan oleh Lopez (1986). Dengan pendekatan dual, Lopez membangun model yang memungkinkan adanya saling ketergantungan antara sisi konsumsi (maksimisasi utilitas) dan sisi produksi (maksimisasi keuntungan). Model yang dibangun memungkinkan adanya perbedaan preferensi kerja di usahatani sendiri dan di luar usahatani. Pilihan rekursif dan non-rekursif dipilih melalui uji statistik. Dengan menggunakan data rumahtangga di Kanada, studi Lopez menunjukkan bahwa keputusan konsumsi dan produksi memang tidak dapat dipisahkan. Hasil lain yang penting dicatat di sini adalah bahwa elastisitas penawaran tenaga kerja menggunakan model rekursif ternyata sangat berbeda jika menggunakan model non-rekursif. Model dual memungkinkan model ekonomi rumahtangga mengkaji adanya restriksi kredit, resiko, dan membangun model dinamik (Coyle, 1994).

tidak berjalan dengan sempurna, bisa juga karena adanya sejumlah intervensi dari pemerintah. Bhattacharyya dan Kumbhakar hanya memperhatikan perilaku produksi pada kondisi keterbatasan modal dan distorsi pasar input.

Adanya dua pembatas, ketersediaan modal kerja dan distorsi pasar input, menyebabkan alokasi penggunaan input tidak optimal. Bhattacharyya dan Kumbhakar, dalam studinya menggunakan pendekatan fungsi produksi GIPF (General Indirect Production Function) untuk komoditas padi di India. Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah input produksi, seperti tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, pupuk, memang terdistorsi. Adanya distorsi tersebut menyebabkan penggunaan input menjadi lebih rendah, dan produksi padi tidak optimal (output loss). Distorsi tersebut, lebih merugikan usahatani berlahan sempit dibandingkan dengan usahatani berlahan luas.

Dari contoh-contoh studi empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa model ekonomi rumahtangga non-rekursif diperlukan apabila tidak ada tenaga kerja keluarga yang bekerja di luar usahatani. Artinya, penggunaan tenaga kerja keluarga tidak terkait langsung dengan tingkat upah tenaga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, selama harga pasar ditempatkan sebagai peubah eksogen, model ekonomi rumahtangga yang dibangun pada dasarnya adalah model rekursif (Lambert dan Magnac, 1994).

menjadi lebih kompleks, karena untuk memaksimumkan satu fungsi utilitas suami ditentukan juga oleh bagaimana perilaku utilitas istri.

Adanya berbagai macam kendala pada lingkungan rumahtangga pertanian dan banyaknya usahatani yang menggunakan tenaga kerja keluarga, seperti Indonesia, peranan pengukuran harga bayangan yang mencerminkan opportunity cost suatu sumberdaya usahatani menjadi sangat penting diperhatikan (Huffman, 1996). Model rekursif dibangun berdasarkan asumsi bahwa tenaga kerja keluarga dan luar keluarga adalah homogen dan dapat bersubstitusi secara sempurna. Sharma (1992), telah membuktikan bahwa di Nepal tenaga kerja pada usahatani dalam keluarga dan luar keluarga itu tidak homogen. Di samping itu, juga telah dibuktikan bahwa kedua jenis tenaga kerja tersebut tidak dapat bersubstitusi dengan sempurna. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peubah harga bayangan akan dihadirkan guna menangkap karakteristik usahatani keluarga dan adanya berbagai kendala yang dihadapi rumahtangga pertanian, baik kendala yang berasal dari sumberdaya fisik, maupun kendala yang tercipta karena krisis ekonomi dan intervensi pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa adanya rumahtangga yang tidak bekerja di luar usahatani, atau lebih umum, tidak berpartisipasi di pasar tenaga kerja, berkonsekuensi bukan hanya pada aspek teoritikal, tetapi juga pada metodologi pendugaan (Hecman, 1974; Robinson, McMahon, dan Quiggin, 1982; Kimhi dan Lee, 1996).

mencoba menelusuri perilaku rumahtangga yang secara konsisten diturunkan dari model dasar ekonomi rumahtangga seperti yang dikemukakan oleh Singh, Squire, dan Strauss (1986) dan kemudian diperluas oleh Strauss (1986). Kompleksitas interaksi dalam keputusan ekonomi rumahtangga banyak diselesaikan dengan model rekursif yang secara bertahap dan parsial menggunakan persamaan tunggal. Hasil yang diperoleh dalam bentuk analisis komparatif statik sangat cocok dengan teori yang dibangun, akan tetapi umumnya terbatas pada aspek tertentu.

Menggunakan persamaan tunggal dan rekursif masih belum banyak menjelaskan bagian terbesar dari interaksi perilaku ekonomi rumahtangga yang kompleks. Persoalan interaksi yang kompleks ini kemudian dijawab dengan model persamaan simultan. Menggunakan model ini, perilaku ekonomi rumahtangga tergambar dengan utuh. Namun demikian, model ini umumnya tidak bisa secara langsung menghasilkan analisis komparatif statik seperti pada model persamaan tunggal. Kebutuhan analisis ini dipenuhi melalui simulasi model. Pada model persamaan simultan ini, hubungan rekursif atau separable masih melekat pada model.

III. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pada tataran konsep, Nakajima (1986) memandang pertanian sebagai industri menjadi tiga katagori utama, yaitu (1) karaktersistik teknologi produksi pertanian, (2) karakteristik rumahtangga petani (farm household) sebagai satu unit ekonomi, dan (3) karakteristik produk-produk pertanian sebagai komoditas. Mempelajari perilaku ekonomi rumahtangga petani berarti suatu kajian yang memfokuskan pada karakteristik kedua. Karakteristik tersebut sangat penting dipelajari mengingat sebagian besar sektor pertanian di dunia berkembang, termasuk Indonesia, dikuasai oleh rumahtangga petani tersebut.

Rumahtangga, dengan demikian, harus diasumsikan merupakan unit ekonomi yang mempunyai fungsi utilitas tertentu. Jika demikian, maka perilaku rasional rumahtangga adalah perilaku di dalam menuju titik keseimbangan yaitu maksimum utilitas.

Keunikan rumahtangga sebagai unit ekonomi adalah adanya hubungan simultan antara perilaku produksi dan perilaku konsumsi, yang tidak terjadi pada organisasi perusahaan. Perusahaan sebagai suatu unit ekonomi akan dipandang sebagai organisasi yang hanya melakukan kegiatan produksi barang atau jasa untuk mencari keuntungan maksimum. Konsumsi biasa diturunkan dari perilaku individu yang perilaku rasionalnya adalah memaksimumkan kepuasan dengan kendala sejumlah anggaran tertentu, yang kemudian secara agregat melahirkan fungsi permintaan. Adanya hubungan simultan antara produksi dan konsumsi dalam rumahtangga menyebabkan perilaku rumahtangga memerlukan landasan teori ekonomi yang unik.

3.1. Teori Alokasi Waktu Becker

Salah satu teori ekonomi rumahtangga dikemukakan oleh Becker (1965) atau Becker (1976). Becker memulai teorinya dengan menyoroti waktu yang tersedia bagi rumahtangga. Waktu menurut Becker merupakan suatu sumberdaya yang bersifat langka bagi rumahtangga. Hampir 50 persen waktu yang tersedia dalam kehidupan rumahtangga digunakan untuk kegiatan rumahtangga dalam bentuk istirahat, memasak, rekreasi, dan lain-lain. Begitu besar bagian waktu rumahtangga yang digunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga persoalan alokasi dan efisiensi waktu menjadi penting dalam mempelajari kesejahteraan rumahtangga.

akan menghasilkan utilitas tertentu. Konsep ini berbeda dengan teori konsumsi yang akan menghasilkan utilitas secara langsung dengan cara mengkonsumsi barang atau jasa tertentu. Manurut Becker, yang menghasilkan utilitas bukan barang atau jasa tersebut, tetapi suatu produk akhir yang disebut barang Z tersebut. Tentu saja secara praktis mengidentifikasi barang Z tidak semudah mengidentifikasi barang atau jasa yang biasa dihasilkan oleh kegiatan perusahaan. Misalnya rumahtangga mengkombinasikan sejumlah barang seperti sayuran dan bumbu dengan sejumlah waktu yang diperlukan untuk memasak dan menyajikan masakan akan menghasilkan barang Z untuk dinikmati rumahtangga. Contoh lain, menggunakan TV sebagai barang elektronik dikombinasikan dengan waktu menonton acara TV akan menghasilkan barang Z yang juga akan menimbulkan utilitas tertentu. Barang Z tersebut sifatnya abstrak, tetapi menimbulkan utilitas tertentu.