1

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara mega diversity untuk tumbuhan obat di dunia dengan keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 setelah BraziRismawati. Dari 40 000 jenis flora yang ada di dunia sebanyak 30.000 jenis dijumpai di Indonesia dan 940 jenis di antaranya diketahui berkhasiat sebagai obat yang telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Keanekaragaman hayati ini merupakan komoditi nasional yang bernilai tinggi untuk pengembangan industri agromedisin di dunia. Adanya kecenderungan pola hidup kembali ke alam (back t o nat ure) dengan

keyakinan bahwa mengkomsumsi obat herbal relatif lebih aman dibanding dengan obat sintetik, maka berdampak tingginya permintaan dunia akan obat herbal sehingga prospek pasar tumbuhan obat Indonesia di dalam maupun di luar negeri semakin besar peluangnya1.

Masyarakat Indonesia sudah sejak ratusan tahun yang lalu memiliki tradisi memanfaatkan tumbuhan dari lingkungan sekitarnya sebagai obat tradisional. Kecenderungan masyarakat mencari pemecahan terhadap masalah kesehatan melalui pengobatan tradisional sangat dirasakan akhir-akhir ini. Fenomena ini terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang menyebabkan harga obat sintetik melonjak tinggi karena sebagian besar bahan baku obat sintetik tersebut merupakan komoditi impor.

Salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jendral Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendukung pengembangan agroindustri tumbuhan obat herbal Indonesia adalah ditetapkannya 13 komoditi tumbuhan obat herbal unggulan yaitu temulawak, jati belanda, sambiloto, mengkudu, pegagan, daun ungu, sanrego, pasak bumi, daun jinten, kencur, pala, jambu mete, dan tempuyung dengan pertimbangan bahwa komoditi tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mempunyai peluang pasar, dan potensi produksi yang tinggi, serta berpeluang dalam pengembangan teknologi2.

1

2 2

Peluang pengembangan obat tradisional Indonesia masih terbuka lebar karena permintaan pasar yang terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk Indonesia yang tinggi dan menyadari mahalnya harga obat sintetik belakangan ini. Tingginya minat masyarakat akan obat herbal yang minim dengan efek samping , banyak perusahaan industri farmasi nasional menawarkan produk obat herbal dalam bentuk ekstrak tumbuhan obat (fitofarmaka) yang diolah dan dikemas secara modern. Di Indonesia sendiri telah berdiri beberapa perusahaan yang memanfaatkan tanaman obat (biofarmaka) sebagai bahan baku utama seperti PT Sido Muncul, PT Nyonya Meneer, dan PT Mustika Ratu.

Selain itu, dengan adanya usaha tanaman obat ini juga menambah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui peranan dan kontribusi tanaman biofarmaka terhadap pendapatan nasional. Kontribusi tanaman obat (Biofarmaka) terhadap nilai PDB Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Produk Domestik Bruto Hortikultura Berdasarkan Harga Berlaku pada Tahun 2006-2009 di Indonesia

Komoditi Nilai PDB (dalam milyar rupiah)

2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Buah-buahan 35.448 51,65 42.362 55,16 42.660 53,13 30.595 34,60

Sayuran 24.694 35,98 25.587 33,32 27.423 34,15 48.437 54,78 Tanaman hias 4.734 6,89 4.741 6,17 6.091 7,59 5.496 6,21 Biofarmaka 3.762 5,48 4.105 5,35 4.118 5,13 3.897 4,41 Total 68.638 100 76.795 100 80.292 100 88.425 100 Keterangan : Hasil kajian Ditjen Hortikultura

Sumber : Direktorat Jendral Hortikultura, 2010(Diolah)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa, nilai PDB biofarmaka mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 sebesar 9,12 persen. Keadaan ini disebabkan oleh adanya peningkatan lahan produksi tanaman obat herbal dan peningkatan perdagangan tanaman obat herbal. Peningkatan luas lahan ini salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menetapkan 13 tanaman obat herbal menjadi komoditi utama Indonesia. Pada tahun 2008 dan 2009 nilai PDB Biofarmaka cukup stabil. Hal ini dapat menjadi peluang perkembangan tanaman obat (biofarmaka) di Indonesia.

2

3 Peluang perkembangan tanaman obat didorong dengan bertambahnya luas budidaya tanaman obat di Indonesia untuk 13 komoditi utama tanaman obat (biofarmaka). Daerah pertanaman tumbuhan obat-obatan (untuk 13 tanaman biofarmaka utama) menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengusahaan tumbuhan obat di Indonesia dalam skala luas dengan areal penanaman seluas 126.504.197 m2 yang dikelola oleh Ditjen Bina Produksi Hortikultura (Ditjen Perkebunan, 2004) pada tahun 2003 masih terbatas untuk 13 komoditi tumbuhan obat yaitu: jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, kejibeling, dringo, kapulaga, temukunci, mengkudu, dan sambiloto. Data tanaman biofarmaka yang dikumpulkan melalui laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) pada tahun 2009 mencakup 15 jenis tanaman dengan tambahan tanaman mahkota dewa dan lidah buaya. Perkembangan luas panen 15 tanamana obat utama pada tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Luas Panen Tanaman Biofarmaka di Indonesia pada Tahun 2008 dan 2009

No. Komoditi Luas Panen (m

2) Peningkatan/ Penurunan (%) Tahun 2008 Tahun 2009

1 Jahe 87.117.173 68.654.046 -21,19

2 Laos/Lengkus 23.489.099 23.847.358 1,53

3 Kencur 29.416.619 25.617.301 -12,92

4 Kunyit 59.092.996 54.544.926 -7,70

5 Lempuyang 4.932.905 5.453.103 10,55

6 Tamulawak 16.174.365 20.977.327 29,69

7 Temuireng 5..532.144 3.991.054 -27,86

8 Temukunci 1.837.517 2.488.178 35,41

9 Dringo/Dlingo 359.201 355.684 -0,98

10 Kapulaga 2.700.185 3.506.599 29,87

11 Mengkudu/Pace*) 984.935 699.332 -29,00

12 Mahkota Dewa*) 112.127 163.360 45,69

13 Kaji Beling 471.137 339.984 -27,84

14 Sambiloto 2.728.538 1.729.218 -36,62

15 Lidah Buaya 190.728 441.216 131,33

Keterangan : *) Luas Panen mengkudu dan mahkota dewa dalam satuan pohon Sumber : Direktorat Jendral Hortikultura, 2010

4 persegi. Komoditi non rimpang seperti mengkudu, kejibeling, dan sambiloto juga mengalami penurunan luas panen, sedangkan yang mengalami peningkatan luas panen adalah kapulaga, mahakota dewa, lidah buaya, temukunci, laos/lengkuas, temulawak, dan lempuyang. Perbandingan luas panen tanaman biofarmaka ini juga dapat dilihat perbandingan produksi pada tanaman biofarmaka. Perbandingan produksi tanaman biofarmaka untuk 15 komoditi utama tanaman biofarmaka dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Produksi Tanaman Biofarmaka di Indonesia Tahun 2008 dan 2009

No. Komoditi Produksi (kg) Peningkatan/

Penurunan (%) Tahun 2008 Tahun 2009

1. Jahe 154.963.886 122.181.084 -21,16

2. Laos/Lengkus 50.092.846 59.332.313 18,44

3. Kencur 38.531.160 43.635.311 13,25

4. Kunyit 111.258.884 124.047.450 11,49

5. Lempuyang 7.621.045 8.804.375 15,53

6. Tamulawak 23.740.105 36.826.340 55,12

7. Temuireng 8.817.235 7.584.022 -13,99

8. Temukunci 3.096.643 4.701.570 51,83

9. Dringo/Dlingo 687.008 1.074.901 56,46

10. Kapulaga 21.230.881 25.178.901 18,60

11. Mengkudu/Pace*) 16.306.163 16.267.057 -0,24

12. Mahkota Dewa*) 17.089.485 12.066.850 -29,39

13. Kaji Beling 1.202.453 943.721 -21,52

14. Sambiloto 7.716.432 4.334.768 -43,82

15. Lidah Buaya 2.903.138 5.884.352 102,69

Keterangan : *) Luas Panen mengkudu dan mahkota dewa dalam satuan pohon Sumber : Direktorat Jendral Holtikultura, 2010

Peningkatan luas panen pada beberapa tanaman biofarmaka juga diikuti dengan peningkatan produksi tanaman biofarmaka tersebut. Secara umum tanaman biofarmaka jenis rimpang mengalami peningkatan produksi sebesar 2,35 persen dari tahun 2009. Komoditi tanaman biofarmaka yang mengalami peningkatan diataranya mahkota dewa, lidah buaya, temulawak, temukunci, kapulaga, dan laos/lengkuas. Namun ada beberapa tanaman biofarmaka jenis rimpang yang mengalami penurunan seperti jahe dan temuireng.

5 tahunnya. Tanamana biofarmaka jenis rimpangan umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 kecuali temuireng dan temukunci mengalami penurunan produkstivitas. Tanaman biofarmaka jenis lainya yang mengalami peningkatan produktivitas adalah mengkudu, sambiloto dan lidah buaya. Produktivitas 15 tanaman biofarmaka dari tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produktivitas Tanaman Biofarmaka Indonesia pada Tahun 2008 dan 2009

No. Komoditi Produktivitas (kg/m

2

)

Tahun 2008 Tahun 2009

1. Jahe 1,78 1,78

2. Laos/Lengkus 2,13 2,49

3. Kencur 1,31 1,70

4. Kunyit 1,88 2,27

5. Lempuyang 1,54 1,61

6. Tamulawak 1,47 1,76

7. Temuireng 1,59 1,90

8. Temukunci 1,69 1,89

9. Dringo/Dlingo 1,91 3,02

10. Kapulaga 7,86 1,34

11. Mengkudu/Pace*) 16,56 23,36

12. Mahkota Dewa*) 152,41 73,87

13. Kaji Beling 2,55 2,78

14. Sambiloto 2,83 2,51

15. Lidah Buaya 15,22 13,34

Keterangan : *) Luas Panen mengkudu dan mahkota dewa dalam satuan pohon Sumber : Direktorat Jendral Holtikultura, 2010(Diolah)

6 Pengusahaan tanaman biofarmaka menjadi obat herbal atau jamu telah menyebar keseluruh Indonesia. Salah satu instansi di Jawa Barat yang memproduksi tanaman obat-obatan (biofarmaka) adalah Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) yang berlokasi di Blok C Kebun percobaan Cikabayan, Kampus IPB Dramaga, Bogor. Kebun UKBB membudidayakan tanaman biofarmaka. Kebun UKBB membudidayakan 310 tanaman obat yang terdiri dari tanaman koleksi dan tanaman komersial. Diantara tanaman obat yang dibudidayakan di kebun UKBB adalah Sambiloto, Jati belanda, Sidaguri, Lidah buaya, Bangle, Brotowali, Pegagan, Daun ungu, Mahkota dewa, Mengkudu, Mimba, Jambu biji, Sirih hijau, Temulawak, Jahe, dan Kunyit. Temulawak (curcumae xanthoriza rhizoma), Pegagan (guazumae folium), dan Mahkota Dewa (phaleria macrocarpa) merupakan komoditi utama pada setiap jenisnya di kebun UKBB.

Temulawak (curcumae xanthoriza rhizoma) merupakan tanaman obat jenis rimpang. Temulawak dapat dikonsumsi dalam bentuk kering (simplisia kering) maupun dalam bentuk yang telah diolah seperti serbuk atau kapsul. Temulawak berkhasiat meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, pencegah kanker, anti oksidan dan anemia. Pegagan (guazumae folium) merupakan tanaman obat jenis daun. Pegagan berasa manis, bersifat mendinginkan, memiliki fungsi membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, peluruh kencing (diuretika), dan penurun panas (antipiretika), menghentikan pendarahan (haemostatika). Pegagan dapat dikonsumsi langsung sebagai lalapan atau dikeringkan dan diseduh seperti teh. Mahkota Dewa (phaleria macrocarpa) merupakan tanaman obat yang memanfaatkan buahnya. Mahkota dewa dapat mentralisir racun, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kadar gula, melancarkan peredaran darah, dan anti alergi. Mahkota dewa dapat dikonsumsi dalam bentuk simplisia kering atau yang sudah diolah seperti dalam bentuk kapsul.

7 tersebut akan menimbulkan peluang kejadian yang dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan atau yang sering disebut dengan risiko usaha. Kurang optimalnya proses pasca panen tanaman obat ini dapat menimbulkan risiko seperti berkurangnya kualitas simplisia yang dihasilkan dan tidak dapat memenuhi standar dari Badan POM yaitu simplisia yang baik untuk diolah menjadi obat herbal adalah 10 persen. Penyimpanan simplisia yang terlalu lama dan tempat penyimpanan yang tidak baik menyebabkan simplisia busuk atau rusak dan akhirnya simplisia tidak dapat diproduksi.

Salah satu startegi manajemen risiko yang dapat mengurangi risiko yang ada, dapat dilakukan diversifikasi usaha. Berbeda dengan usaha spesialisasi yang hanya mengusahakan satu unit usaha (satu komoditi) maka usaha diversifikasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa unit usaha yang ada dalam perusahaan sehingga apabila terjadi kegagalan salah satu unit usaha maka tidak akan menghabiskan komoditi yang ada atau mengurangi risiko yang dihadapai perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Setiap kegiatan dalam usaha tanaman obat (biofarmaka) akan mempengaruhi kualitas obat herbal yang akan dihasilkan. Salah satu kegiatan yang menentukan hasil produksi obat herbal adalah pengolahan bahan baku obat herbal. Kegiatan pasca panen pada tanaman obat umumnya sama, namun memiliki perbedaan pada beberapa perlakuan pada setiap jenisnya. Pada simplisia yang berasal dari daun (pegagan) dan buah (mahkota dewa) tidak dilakukan perajangan seperti yang dilakukan terhadap rimpang (temulawak).

Salah satu yang mempengaruhi kualitas obat herbal yang akan dihasilkan adalah keadaan cuaca. Perubahan cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi proses pengeringan tanaman obat karena, cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses pengeringan tanaman obat tidak maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya standar yang ditetapkan oleh Badan POM yaitu simplisia kering yang baik untuk diolah menjadi obat herbal adalah memiliki kadar air dibawah 10 persen.

8 obat dengan air yang tidak bersih akan menambah bakteri dan dapat menambah kontaminasi pada tanaman obat tersebut. Ketika pencucian dilakukan dalam waktu yang lama akan mengurangi zat yang bermanfaat dalam tanaman obat tersebut. Perhitungan waktu dan keadaan penyimpanan tanaman obat yang akan diolah menjadi obat herbal atau sering disebut simplisia juga mempengaruhi kualitas obat herbal yang akan dihasilkan. Pada kebun UKBB bak pencucian hanya terdapat satu buah, sedangkan banyak bak pencucian yang baik untuk simplisia basah minimal tiga bak pencucian. Dengan adanya kendala ini, proses pencucian berlangsung lama sehingga akan menyebakan simplisia akan cepat kehilangan kandungan yang dibutuhkan.

Ukuran perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika perajangan terlalu tipis dapat menambah kemungkinan berkurangnya zat yang terkandung dalam simplisia. Sebaliknya, jika terlalu tebal maka membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengeringan. Simplisia yang berasal dari daun lebih cepat kering dari simplisia yang berasal dari buah dan rimpang. Apabila simplisia sulit dikeringkan atau hanya kering di permukaan simplisia maka akan mudah rusak atau busuk (Wardana, et al, 2002).

Kegiatan pasca panen khususnya kegiatan penyortiran yang dilakukan oleh kebun UKBB hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat simplisia basah atau pada saat pencucian simplisia. Pada saat simplisia sudah kering tidak dilakukan penyortiran lagi, sehingga ada kemungkinan simplisia bercampur dengan bahan-bahan lain seperti pasir atau tanah pada saat penjemuran. Selain itu, dengan tidak adanya kepastian permintaan simplisia pada kebun UKBB dapat berpengaruh pada proses penyimpanan simplisia yang ada di kebun UKBB. Semakin lama simplisia disimpan maka akan semakin berkurang kualitas simplisia tersebut. Berbagai faktor penyebab risiko tersebut, membuat rendemen dari simplisia basah ke simplisia kering tidak sama setiap produksinya.

9 diversifikasi ini telah dapat mengurangi risiko yang dihadapi dalam pasca panen tanaman obat. Temulawak (curcumae xanthoriza rhizoma), Pegagan (guazumae

folium), dan Mahkota Dewa (phaleria macrocarpa) merupakan komoditi utama

pada setiap jenisnya di kebun UKBB.

Salah satunya faktor indicator risiko pada ketiga komoditi tersebut adalah rendemen dari setiap komoditi yang cukup berfluktuatif. Pada Lampiran 1 dapat dilihat, bahwa rendemen dari simplisia basah ke simplisia kering setiap komoditi berfluktuasi setiap bulannya selama setahun. Rendemen yang menjadi acuan adalah rendemen hasil pengeringan yang memanfaatkan sinar matahari. Hal ini dikarenakan, pengeringan dengan menggunakan sinar matahari tidak optimal sehingga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari simplisia tersebut. Berdasarkan informasi di lapangan, kualitas simplisia yang memanfaatkan sinar matahari kurang baik dan akan membutuhkan proses lain untuk meningkatkan kualitas simplisia tersebut.

Kuantitas simplisia yang memanfaatkan sinar matahari lebih berat dari kuantitas simplisia yang memanfaatkan alat pengeringan (oven), karena masih memiliki kadar air yang lebih banyak dari simplisia yang memanfaatkan oven. Selain faktor sinar matahari, ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi rendemen dari setiap komoditi tersebut seperti ketebalan perajangan, proses pencucian, dan proses penyimpanan.

Selain itu, ketiga tanaman obat ini menjadi komoditi utama untuk kebun UKBB dikarenakan Pusat Studi Biofarmaka IPB dan kebun UKBB telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu dan kuantitas untuk simplisia yang diproduksi terutama simplisia temulawak. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Biofarmaka IPB dan kebun UKBB adalah mengikuti berbagai seminar atau talkshow mengenai tanaman obat dan melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti dalam memasarkan produk untuk diekspor.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

10 2. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh kebun Unit Konservasi

Budidaya Biofarmaka (UKBB) untuk menangani risiko yang dihadapi ? 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukan diatas, maka tujuan penelitian dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis usaha diversifikasi yang dilakukan oleh kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) dalam upaya menurunkan risiko.

2. Menganalisis manajemen risiko pengolahan (pasca panen) bahan baku obat herbal jamu yang dihadapi oleh kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) dalam menjalankan usahanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan gunakan memberikan manfaat sebagai :

1. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pengolahan (pasca panen) bahan baku obat herbal atau jamu.

2. Bagi Peniliti sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Bagi Perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha.

4. Bagi Pembaca sebagai sumber pengetahuan atau informasi tentang risiko yang dihadapi oleh pengusaha tanaman biofarmaka khususnya dalam proses pengolahn (pasca panen) bahan baku obat herbal atau jamu.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian Analisis Risiko Pasca Panen Tanaman Obat di Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka yang berlokasi di Blok C Biofarmaka, Kebun percobaan Cikabayan, Kampus IPB Dramaga memiliki keterbatasan yaitu :

12

II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Tanaman Biofarmaka

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya genetik yang sangat besar yang berpotensi dalam pengembangan industri biofarmaka nasional. Diseluruh dunia pada saat ini diperkirakan terdapat 250.000 jenis tumbuhan yang telah digunakan sebagai bahan baku industri, Indonesia menggunakan 250 jenis tumbuhan telah digunakan sebagai bahan baku industri tanaman obat. Tanaman Obat atau Tanaman Biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun, bunga, buah, umbi (rimpang) atau akar (Badan Pusat Statistik, 2005). Disisi lain, jumlah penduduk yang besar dan mempunyai warisan budaya dalam menggunakan produk herbal merupakan potensi yang besar untuk permintaan terhadap obat herbal. Selain itu, dengan adanya pola hidup masyarakat Indonesia kembali ke alam (back to nature) mendorong menigkatnya permintaan akan obat herbal.

Harga obat herbal yang relatif murah dan minim efek samping merupakan salah satu faktor meningkatnya permintaan akan obat herbal ini baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya permintaan terhadap obat herbal atau jamu mendorong meningkatnya jumlah industri dan perusahaan obat tradisional setiap tahunnya. Pada tahun 2005 berdasarkan data Badan POM terdapat 326 pabrik jamu dan 59 diantaranya tergolong industri pabrik sedang besar, yang menggunakan 180 spesies tumbuhan obat dan aromatik dengan total bahan baku segar yang dibutuhkan per tahun ± 1.021.280 ton (Direktorat Jendral Hortikultura, 2008). Saat ini, produksi tanaman biofarmaka hampir tersebar di wilayah Indonesia dengan produksi tertinggi di daerah Jawa Barat.

13 rupiah dan tahun 2005 meningkat menjadi 21,3 triliyun rupiah (naik 25,29 persen). Hal ini menggambarkan masih tingginya peluas pasar untuk obat herbal di Indonesia. Pada tahun 2006 Direktorat Jendral Hortikultura menetapkan 13 tanaman utama untuk tanaman biofarmaka. Namun pada tahun 2009, Direktorat Jendral Hortikultura menetapkan tanaman utama dari tanaman biofarmaka menjadi 15 komoditi. Hal ini dikarenakan makin banyaknya tanaman tanaman yang dapat dimanfaatkan menjadi obat.

2.2 Proses Pasca Panen pada Tanaman Biofarmaka

Penanganan pasca panen bertujuan agar mutu tanaman obat tetap terjaga dengan baik. Menurut Kitinoja dan Kader (1993) pasca panen dimulai sejak komoditi dipisahkan dari tanaman (dipanen) dan berakhir bila komoditi tersebut dikonsumsi. Menurut Wardana, et al, (2002) pasca panen merupakan kelanjutan dari proses panen terhadap tanaman budidaya. Untuk memulai proses pasca panen perlu diperhatikan cara dan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan bahan tanaman yang ideal setelah dilakukan pemanenan. Tujuan akhir kegiatan pasca panen adalah agar bahan nabati atau simplisia yang dihasilkan memiliki nilai jual tinggi. Proses pasca panen pada tanaman biofarmaka terdiri dari :

a. Penyortiran basah

Penyortiran basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan tanaman/simplisia, misalnya kotoran atau bahan asing pada simplisia jenis akar adalah tanah, kerikil, rumput, akar yang rusak, bagian tanaman lain selain akar, dan sebagainya. Bahan nabati yang baik memiliki kandungan bahan organik asing tidak lebih dari 2 persen. Proses penyortiran pertaman ini bertujuan untuk menguragi jumlah pengotor yang ikut tertinggal untuk proses selanjutnya.

b. Pencucian

14 menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam simplisia. Pencucian simplisia dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti perendaman bertingkat, penyemprotan, dan penyikatan.

c. Perajangan

Perajangan pada simplisia dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Perajangan biasanya hanya dilakukan pada simplisia yang tebal dan tidak lunak seperti akar, rimpang, dan batang. Ukuran perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika perajangan terlalu tipis dapat menambah kemungkinan berkurangnya zat yang terkandung dalam simplisia. Sebaliknya, jika terlalu tebal maka kandungan air dalam simplisia akan sulit dihilangkan. Apabila simplisia sulit dikeringkan atau hanya kering di bagian permukaan maka akan mudah busuk atau rusak.

d. Pengeringan

Syukur dan Hernani (1999) dan Wardana, et al, (2002) menyatakan bahwa pengeringan merupakan usaha untuk menurunkan kadar air bahan sampai tingkat yang diinginkan sehingga tidak mudah rusak dan dapat disimpan dalan jangka waktu yang lama. Simplisia dinilai cukup aman bila mempunyai kadar air kurang dari 10 persen. Waktu pengeringan biasanya bervariasi tergantung pada jenis simplisia dan metode yang digunakan. Metode pengeringan simplisia dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan sinar matahari atau secara modern dengan menggunakan alat pengering/oven. Syukur dan Hernani (1999) menyatakan dengan adanya keragaman dalam bentuk bahan baku simplisia maka ada perbedaan cara mengeringkan pada masing-masing bahan tersebut. Ada bahan yang dapat langsung dikeringkan dibawah sinar matahari, dikeringkan di bawah nauangan, dan ada pula pengeringan lambat atau pemeraman terlebih dahulu setelah panen. Berikut cara pengeringan beberapa bahan tanaman obat :

15 - Bahan yang berasal dari buah : bahan yang berasal dari buah bisa langsung

dijemur setelah dipanen.

- Bahan yang berasal dari rimpang : simplisia yang berasal dari rimpang terlebih dahulu dilakukan perajangan sebelum dilakukan penjemuran. Pada saat pengeringan dengan sinar matahari harus sering dibolak balik agar tidak terjadi fermentasi yang menyebabkan bahan jadi busuk.

e. Penyortiran kering

Penyortiran kering bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan benda-benda asing yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Setelah penyortiran selesai, simplisia yang dihasilkan ditimbang untuk menghitung rendemen hasil dari proses pasca panen yang dilakukan. Menurut Rismawati (2010) kriteria penyortiran berdasarkan pada warna, bentuk, berat, kerusakan mekanis, dan busuk, serta derajat kematangan. f. Pengemasan

Syukur dan Hernani (1999) dan Wardana, et al, (2002) menyatakan bahwa dalam pengemasan simplisia harus menggunakan bahan yang bersih untuk menghindari terjadinya kontaminasi antara bahan kemasan dengan simplisia. Selain itu, bahan pengemasan sebaiknya kering, dapat menjamin produk bahan yang dikemas, mudah dipakai, tidak mempersulit penanganan selanjutnya, dan dapat melindungi isi pada saat pengangkutan. Untuk pengemasan bahan yang telah dikeringkan dapat digunakan karung plastik, karung goni, dan peti kayu yang kedap udara.

g. Penyimpanan

16 2.3 Penelitian Terdahulu Analisis Risiko

Kegiatan manajemen risiko dapat diawali dengan identifikasi terhadap sumber-sumber risiko pada pasca panen. Kegiatan indetifikasi risiko pada setiap komoditi dapat dilihat dari sumber sumber risiko yang mungkin akan terjadi dan telah terjadi. Setelah identifikasi sumber-sumber risiko dilakukan maka dapat dilakukan pengukuran risiko yaitu variance, standard deviation, dan coefficient variance. Alat ukur risiko ini digunakan untuk mengukur sejauh mana risiko yang

dihadapi dalam menjalankan usaha terhadap hasil yang diperoleh perusahaan. Semakin kecil nilai variance, standard deviation, dan coefficient variation nya maka semakin rendah risiko yang dihadapi.

Analisis risiko yang dilakukan oleh Safitri (2009) meneliti tentang Analisis Risiko Produksi Daun Potong Di PT Pesona Daun Mas Asri, Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Silaban (2011) mengenai Analisis Risiko Produksi Ikan Hias pada PT Taufan Fish Farm di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, serta Sianturi (2011) dengan Analisis Risiko Pengusahaan Bunga pada PT Saung Mirwan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Analisis risiko yang dilakukan pada kegiatan spesialisasi pada masing-masing komoditi pada perusahaan tersebut. Analisis risiko yang dilakukan pada masing-masing komoditi dapat melihat berapa besar risiko yang dihadapi pada setiap komoditi yang diusahakan atau dibudidayakan.

Metode analisis risiko dengan variance, standard deviation, dan coefficient variaton dilakukan juga untuk usaha diversifikasi. Analisis risiko pada

17 2.4 Penelitian Terdahulu Penanganan Risiko

Penanganan risiko sangat diperlukan dalam mengurangi dampak risiko yang terjadi. Penangan risiko yang dapat dilakukan pada penelitian Firmansyah (2009), dimana strategi penanganan risiko portofolio pemasaran sayuran organik adalah menjaga kestabilan pesanan produk agar berada pada kondisi penjualan normal atau penjualan tinggi yaitu dengan cara memperbanyak agen atau distributor serta melakukan kerjasama dengan supermarket-supermarket atu toko-toko.

Penangan risiko yang berbeda dilakukan dalam penelitian Safitri (2009) mengenai analisis risiko produksi daun potong, didapat penanganan risiko dengan melakukan kegiatan diversifikasi dan pola kemitraan. Penanganan risiko yang sama dilakukan dalam penelitian Silaban (2011) di PT Taufan Fish Farm adalah dengan kegiatan diversifikasi dengan memilih kombinasi komoditi yang paling rendah risikonya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sianturi (2011) menggunakan penanganan risiko dengan diversifikasi, penerapan teknologi baru, serta peningkatan manajemen perusahaan yang tepat dan terarah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada alat analisis yang digunakan, yaitu dengan variance, standard deviation, dan coefficient variation seperti yang dilakukan pada penelitian Safitri (2009), Silaban (2011) dan Sianturi (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi komoditi yang diteliti dan tempat penelitian. Penelitian ini meneliti komoditi tanaman biofarmaka khususnya temulawak, pegagan, dan mahkota dewa. Penelitian terdahulu seperti Safitri (2009) meneliti daun potong Asparagus bintang dan Philodendron merble, Firmansyah (2009) meneliti sayuran organik brokoli,

18

III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang berguna untuk membantu menjelaskan secara deskriptif berbagai aspek untuk pendukung dalam penelitian. Pengetahuan, teori, dan dalil tersebut diperoleh dari sumber bacaan atau literatur, jurnal, dan logika penulis.

3.1.1 Konsep Risiko

Risiko merupakan suatu kejadian yang dapat diramalkan dan mendatangkan kerugian bagi pengambil keputusahan atau pengusaha. Menurut Kountur (2006), risiko adalah kemungkinan kejadian yang menimbulakan kerugian. Risiko memiliki tiga unsur yang sangat pengting yaitu : 1) risiko itu adalah suatu kejadian, 2) kejadian tersebut masih mengandung kemungkinan yang bisa terjadi atau tidak bisa terjadi, dan 3) jika terjadi, ada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian. Risiko menurut Umar (1998) adalah kesempatan timbulnya kerugian, peluang terjadinya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan aktual dari yang diharapkan, terjadi jika probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Sedangkan menurut Gordon dan Dickson3 menyatakan bahwa risiko adalah sebagai berikut :

1. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis.

2. Risiko adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, dimana kadangkala kenyataan yang terjadi berbeda dengan hasil – hasil prediksinya.

3. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. 4. Risiko adalah kemungkinan kerugian (Risk is the chance of Loss).

5. Risiko adalah kombinasi dari berbagai keadaan yang mempengaruhinya (Risk is the combination of hazards), dll.

Risiko sering disamakan dengan ketidakpastian dan digunakan secara bersamaan. Namun secara ilmiah, risiko dan ketidakpastian itu memiliki arti yang

3

19 berbeda. Risiko merupakan peluang kejadian yang dapat diperhitungkan oleh pengambil keputusan, sedangkan ketidakpastian merupakan suatu peluang yang tidak dapat diperhitungan kejadiannya. Menurut Kountur (2008), ketidakpastian terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Sedangkan risiko terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Pengaruh terjadinya risiko yang berasal dari luar perusahaan diantaranya terjadi karena kondisi dunia internasional sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi negara Indonesia, teknologi yang dapat menimbulkan inovasi usaha atau efesien dalam operasional usaha, peraturan pemerintah terhadap dunia usaha serta kekuatan ekonomi masyarakat dalam membeli produk yang dihasilkan perusahaan.

Pengaruh terjadinya risiko dari dalam perusahaan dapat berupa sumber daya manusia di perusahaan kurang ahli dibidangnya sehingga mempengaruhi produktivitas produk yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Selain itu. Kondisi keuangan perusahaan juga akan mempengaruhi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, apabila perusahaan banyak melakukan pinjaman maka pendapatan dari perusahaan tersebut akan berkurang karena sebagian pendapatan perusahaan dikeluarkan untuk membayar bunga pinjaman.

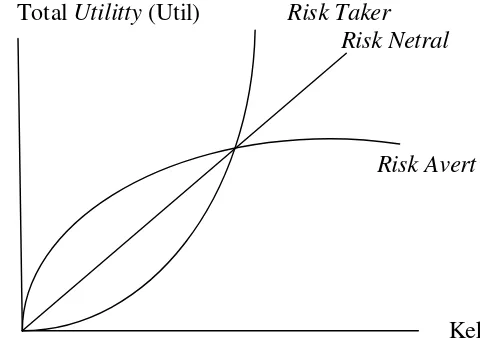

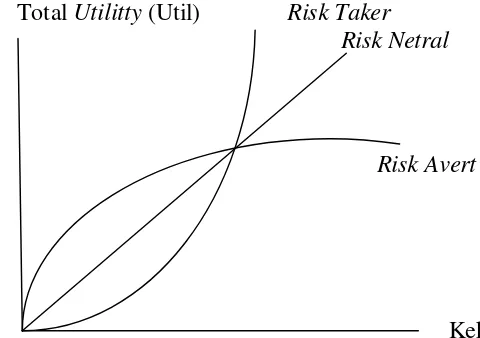

20 Total Utilitty (Util) Risk Taker

Risk Netral

Risk Avert

Kekayaan (Rp) Gambar 1. Hubungan Total Utility dengan Kekayaan Sumber : Kountur (2006)

Gambar 1 menunjukkan bahwa hubungan antara kekayaan dengan total utility yang didapat. Gambar di atas menjelaskan bahwa :

A. Risk Avert merupakan orang yang berusaha sebisa mungkin untuk

menghindari risiko. Semakin banyak kekayaan yang didapat maka pertambahan manfatta (utility) dari kekayaan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya semakin kecil kekayaan, semakin besar manfaat (utility) yang dikorbankan. Jika diaplikasikan kepada risiko, semakin rugi semakin besar penderitaan atas kerugian tersebut dibandingkan kenikmtan yang diperoleh jika menguntungkan.

B. Risk Netral merupakan orang yang tidak terpengaruh dengan ada atau

tidaknya risiko. Rendah atau tingginya kekayaan yang didapat tidak berpengaruh terhadap manfaat yang diterima oleh pembuat keputusan.

C. Risk Taker menunjukkan bahwa utility yang diterima dengan adanya

peningkatan kekayaan lebih besar dari utility yang dikorbankan dengan penurunan kekayaan pada jumlah yang sama. Kebahagiaan yang diterima jika berhasil lebih besar dari sengsara yang diderita jika rugi dengan jumlah yang sama.

3.1.2 Sumber-Sumber Risiko

21 1. Risiko pasar yaitu pergerakan harga yang berdampak negatif terhadap perusahaan. Risiko pasar atau yang lebih dikenal dengan market risk merupakan risiko yang terjadi karena adanya pergerakan harga pada input dan output yang dihasilkan oleh perusahaan.

2. Risiko produksi yaitu risiko yang berasal dari kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan dan biasanya berhubungan dengan keadaan alam seperti curah hujan yang berubah secara tidak menentu, perubahan cuaca yang tidak sesuai dengan perkiraan, serta serangan hama dan gulma.

3. Risiko institusional yaitu risiko yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kebijakan harga bibit tanaman, kebijakan harga, kebijakan penggunaan bahan kimia, maupun kebijakan ekspor dan impor.

4. Risiko sumber daya manusia yaitu risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang berkaitan dengan prilaku manusia, maupun hal-hal yang dapat mempengaruhi perusahaan, seperti kesalahan dalam pencatatan data, kesalahan dalam memberikan pupuk, mogok kerja, ataupun meninggalnya tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

5. Risiko finansial yaitu risiko yang dihadapi perusahaan dalam bidang finansial, seperti perubahan modal, perubahan bunga kredit bank, maupun perubahan UMR (Upah Minimum Regional).

Menurut Kountur (2008) risiko dapat diklasifikasikan dari sudut pandang penyebab timbulnya risiko, akibat yang ditimbulkan, aktivitas yang dilakukan dan sudut pandang kejadian yang terjadi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Risiko Dari Sudut Pandang Penyebab

22 2. Risiko Dari Sudut Pandang Akibat

Dilihat dari sudut pandang akibat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Risiko murni versus risiko spekulatif

Risiko dianggap sebagai risiko murini jika suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulakn kerugian, tidak ada kemungkinan akan menghasilkan keuntungan seperti barang rusak karena terbakar, barang hilang karena banjir, kerusakan mesin, dan kahancuran gudang. Risiko spekulatif yaitu risiko dimana perusahaan mengharapkan terjadinya untung dan rugi seperti dalam usaha kerugian akibat spekulatif akan merugiakan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya.

b. Risiko statis versus risiko dinamis

Munculnya risiko statis ini dari kondisi keseimbangan tertentu. Contonya risiko murni statis adalah ketidakpastian terjadinya sambaran petir dan angin topan. Risiko dinamis mungkin murni mungkin juga spekulatif. Contoh risiko dinamis adalah urbanisasi, perkembangan teknologi yang kompleks dan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah.

c. Risiko subjektif versus risiko objektif

Risiko subjektif adalah ketidakpastian secara kejiwaan yang berasal dari sikap mental atau kondisi pemikiran seseorang. Risiko objektif adalah probabilitas penyimpangan aktual yang diharapkan (dari rata-rata) sesuai pengalaman. Risiko objektif lebih mudah diamati secara akurat dibandingkan dengan risiko subjektif karena dapat diukur.

3. Risiko Dari Sudut Pandang Aktivitas

Banyakanya risiko dari sudut pandang penyebab adalah sebanyak jumlah aktivitas yang ada. Segala aktivitas dapat menimbulkan berbagai macam risiko misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank yang dikenal dengan risiko kredit. 4. Risiko Dari Sudut Pandang Kejadian

Risiko yang dinyatakan bberdasarkan kejadian merupakan pernyataan risiko yang paling baik, misalnya terjadinya kebakaran.

3.1.3 Manajemen Risiko

23 risiko yang dihadapi oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi potensi risiko yang bersifat merugikan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan peluang keberhasilan sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan profit. Hal ini penting untuk mengoptimalkan profit dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Manajemen risiko meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan serta koordinasi dalam setiap pengelolaan risiko yang ada. Selain itu dapat dilakukan pengidentifikasian risiko, mengukur risiko, memikirkan mengenai konsekunsi risiko yang ada dan mengkomunikasikan keseluruhan bagian berbagai risiko yang ada sehingga dapat dicari penanganannya. Dengan adanya manajemen risiko maka akan mengurangi risiko yang ada didalam perusahaan.

Menurut Kountur (2008) manajemen risiko perusahaan adalah cara bagaimana menangani semua risiko yang ada di dalam perusahaan tanpa memilih risiko tertentu saja. Penanganan risiko dapat dianggap sebagai salah satu fungsi dari manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yang telah diketahui yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendaRismawatin (controling) atau dikenal dengan istilah POAC. Dengan demikian ditambahkan satu fungsi lagi yang sangat penting yaitu menangani risiko.

Ada beberapa alasan mengapa penanganan risiko dapat dianggap sebagai salah satu fungsi manajemen yaitu manajer adalah orang yang harus bertanggungjawab atas risiko-risiko yang terjadi di unitnya. Semua manajer bertanggungjawab atas risiko di unitnya masing-masing. Itu sebabnya manajemen risiko merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap manajer sehingga menjadi salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh diabaikan. Selai itu penanganan risiko sangat diperlukan karena walaupun ada unit di dalam perusahaan yang melakukan pekerjaan manajemen risiko, bukan berarti tanggung jawab risiko lepas dari setiap manajer. Manajer yang membawahi suatu unit bertanggungjawab atas risiko yang terjadi pada unitnya (Kountur, 2008).

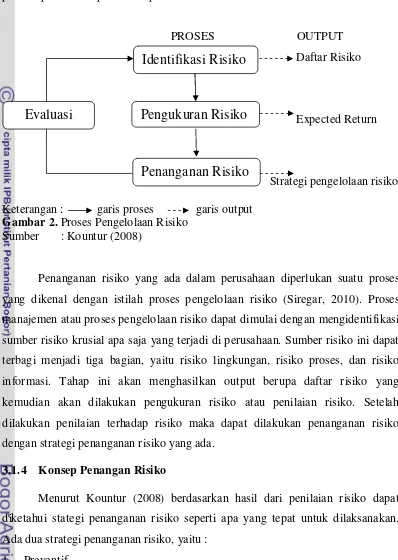

24 Startegi pengelolaan risiko merupakan suatu proses yang berulang pada setiap periode produksi dapat dilihat pada Gambar 2.

PROSES OUTPUT Daftar Risiko

Expected Return

Strategi pengelolaan risiko Keterangan : garis proses garis output

Gambar 2. Proses Pengelolaan Risiko Sumber : Kountur (2008)

Penanganan risiko yang ada dalam perusahaan diperlukan suatu proses yang dikenal dengan istilah proses pengelolaan risiko (Siregar, 2010). Proses manajemen atau proses pengelolaan risiko dapat dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko krusial apa saja yang terjadi di perusahaan. Sumber risiko ini dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu risiko lingkungan, risiko proses, dan risiko informasi. Tahap ini akan menghasilkan output berupa daftar risiko yang kemudian akan dilakukan pengukuran risiko atau penilaian risiko. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko maka dapat dilakukan penanganan risiko dengan strategi penanganan risiko yang ada.

3.1.4 Konsep Penangan Risiko

Menurut Kountur (2008) berdasarkan hasil dari penilaian risiko dapat diketahui stategi penanganan risiko seperti apa yang tepat untuk dilaksanakan. Ada dua strategi penanganan risiko, yaitu :

1. Preventif

Preventif dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Strategi ini dilakukan apabila probabilitas risiko besar. Strategi preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya : (a) membuat atau memperbaiki sistem dan

Evaluasi

25 prosedur, (b) mengembangkan sumber daya manusia, dan (c) memasang atau memperbaiki fasilitas fisik.

2. Mitigasi

Startegi penanganan risiko yang dimaksudkan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan dari risiko. Strategi mitigasi dilakukan untuk menangani risiko yang memiliki dampak yang sangat besar. Adapun beberapa cara yang termasuk ke dalam strategi mitigasi adalah sebagai berikut :

a) Diversifikasi

Diversifikasi adalah cara menempatkan komoditi atau harta dibeberapa tempat sehingga jika salah satu terkena musibah maka tidak akan menghabiskan semua komoditi yang dimiliki. Diversifikasi merupakan salah satu cara pengalihan risiko yang paling efektif dalam mengurangi dampak risiko.

b) Penggabungan

Penggabungan ini merupakan salah satu cara penanganan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan kegiatan penggabungan dengan pihak perusahaan lain. Contoh strategi ini adalah perusahaan yang melakukan merger atau dengan melakukan akuisisi.

c) Pengalihan risiko

Pengalihan risiko (transfer of risk) merupakan cara penangan risiko dengan mengalihkan dampak risiko ke pihak lain. Cara ini bertujuan untuk mengurangi kerugian yang dihadapi oelh perusahaan. Cara ini dapat dilakukan melalui aruransi, leasing, autsourcing, dan hedging.

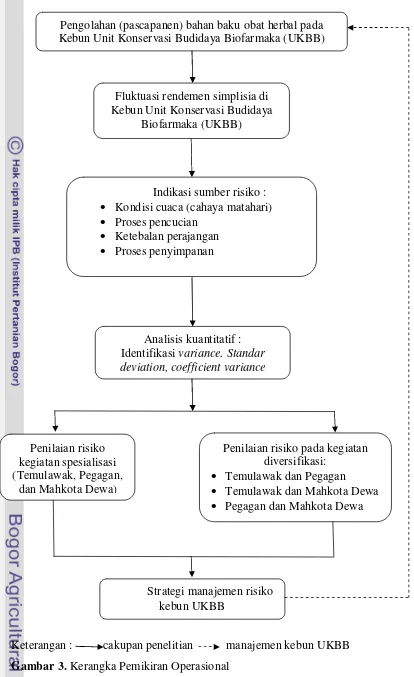

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

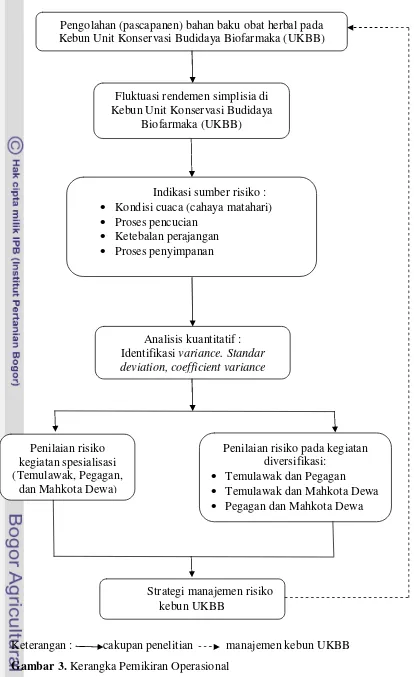

26 Peluang usaha masih terbuka luas tersebut harus dihadapkan dengan beberapa masalah dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan agribisnis, terutama dalam proses pasca panen tanaman obat atau yang sering disebut simplisia. Indikasi adanya risiko dalam proses pasca panen tanaman obat itu adalah faktor cuaca (sinar matahari) yang tidak menentu sehingga proses pengeringan tidak maksimal dan tidak mampu standar yang diberikan oleh Badan POM yaitu simplisia yang layak digunakan adalah yang memiliki kadar air dibawah 10 persen . Penyusutan untuk simplisia kering dari tanaman rimpang mencapai 1/8 dari total berat simplisia basah. Penyusutan simplisia kering yang berasal dari tanaman daun dapat mencapai 1/9 dari total berat simplisia basah.

Selain itu, peralatan pencucian yang kurang memadai juga akan menimbulkan risiko. Salah satu peralatan pencucian yang digunakan adalah bak pencucian yang digunakan sebanyak tiga buah. Pada kebun UKBB, bak pencucian yang digunakan hanya satu. Hal ini akan mennyebabkan hasil pencucian yang kurang maksimal dan lama sehingga menyebabkan kandungan yang dibutuhkan dalam simplisia tersebut akan berkurang. Penyimpanan yang dilakukan terlalu lama dan ruang penyimpana yang tidak memiliki pengaturan kelembaban ruangan, akan menyebabkan simplisia rusak seperti jamuran ataupun busuk.

Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) merupakan salah satu kebun yang budidaya tanaman obat dan mengolah tanaman obat menjadi obat herbal. Walaupun menghadapi permasalah dalam menjalankan usahanya, kebun UKBB masih tetap menjalankan usahanya khususnya penanganan pada saat pengolahan (pasca panen) bahan baku obat herbal atau jamu pada Temulawak, Pegagan, dan Mahkota Dewa. Keadaan ini menjadi daya tarik sebagai pembelajaran dalam manajemen risiko. Analisis risiko pasca panen ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pada tahap pertama dilakukan identifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam proses pasca panen tanaman biofarmaka dan apa sumber risikonya.

28 Keterangan: cakupan penelitian manajemen kebun UKBB

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional

Pengolahan (pascapanen) bahan baku obat herbal pada Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB)

Indikasi sumber risiko :

Kondisi cuaca (cahaya matahari)

Proses pencucian

Ketebalan perajangan

Proses penyimpanan

Fluktuasi rendemen simplisia di Kebun Unit Konservasi Budidaya

Biofarmaka (UKBB)

Analisis kuantitatif : Identifikasi variance. Standar deviation, coefficient variance

Strategi manajemen risiko kebun UKBB

Penilaian risiko kegiatan spesialisasi (Temulawak, Pegagan,

dan Mahkota Dewa)

Penilaian risiko pada kegiatan diversifikasi:

Temulawak dan Pegagan

Temulawak dan Mahkota Dewa

29

IV

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di salah satu unit usaha Pusat Studi Biofarmaka IPB yaitu Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka yang berlokasi di Blok C Biofarmaka, kebun percobaan Cikabayan, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Jawa Barat. Pemilihan kebun UKBB sebagai tempat penelitian dilakukan dengan sengaja (pruposive) karena kebun UKBB merupakan salah satu instansi yang membudidayakan tanaman obat yang ada di Indonesia khusunya di Jawa Barat dan mempertimbang adanya ketersediaan data yang mampu menjawab kebutuhan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 1 Mei sampai 30 Juni 2011.

Luas lahan kebun UKBB ini adalah 2,8 hektar. Jumlah tanaman obat yang dibudidayakan saat ini ada 310 jenis tanaman obat dengan komoditi utamanya yaitu temulawak, pegagan, dan mahkota dewa. Pusat Studi Biofarmaka juga memiliki kebun di Sukabumi dengan luas lahan 9000 meter persegi dan membudidayakan delapan jenis tanaman obat. Di Sukabumi, Pusat Studi Biofarmaka melakukan pembinaan terhadap dua petani tanaman obat. Bibit untuk kebun di Sukabumi masih di pasok dari kebun yang ada di Cikabayan.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan antara lain jumlah produksi, luas lahan produksi, proses pasca panen tanaman obat dan kendala yang pernah dihadapai oleh perusahaan serta cara penanggulangan dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara langsung kepihak manajemen perusahaan, pembimbing lapang, dan karyawan serta data-data pendukung dari perusahaan.

30 seperti Direktorat Jendral Holtikultura, Perpustakaan Pertanian, PSESK, dan Lembaga Studi Indonesia (LSI).

4.3 Metode Pengambilan Data

Proses pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan diskusi secara tertutup dengan pihak manajer, pembimbing lapang dan tenaga kerja untuk analisis risiko dan analisis manajemen risiko kebun. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan pada kegiatan pasca panen tanaman obat pada kebun UKBB yang meliputi kegiatan panen, pencucian, penyortiran, pengeringan, dan penyimpanan. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko pada proses pasca panen serta pananggulan risiko yang dilakukan oleh kebun UKBB. Sumber data sekunder diperoleh dari pihak perusahaan dan kebun berupa informasi yang berupa data produksi, proses pasca panen dan data terkait yang mendukung penelitian.

4.4 Metode Analisis

4.4.1 Analisis Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran pada fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan (Nasir, 2005). Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan oleh kebun UKBB.

31 4.4.2 Pengukuran Risiko

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan bisnis yang bersifat spesiaRismawatisasi (tunggal) dan bersifat diversifikasi (portofolio). Dalam menjalankan kegiatan produksi, pelaku bisnis menghadapi produktivitas yang tinggi, rendah, dan normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga kejadian yang dihadapi pelaku bisnis, kemudian dari kejadian-kejadian tersebut dihitung peluang kejadiannya. Pengukuran peluang pada setiap kondisi diperoleh dari frekuensi kejadian setiap kondisi yang dibagi dengan periode waktu selama kegiatan berlangsung. Nilai peluang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

P = f/t

Dimana : f = frekunsi kejadian (kondisi tinggi, normal, dan rendah).

t= periode waktu proses pasca panen pada masing-masing komoditi (simplisia temulawak, simplisia pegagan, dan simplisia mahkota dewa).

P = peluang.

Total peluang dari beberapa kejadian berjumlah satu dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Penyelesaian pengambilan keputusan dalam risiko dapat dilakukan dengan menghitung expected return, yaitu jumlah dari nilai-nilai yang diharapkan terjadi peluang dari masing-masing kejadian. Rumus Expected return adalah sebagai berikut (Elton dan Gruber, 1995):

Dimana :

Ř = Besarnya return yang diharapkan dari setiap komoditi Pij = Peluang dari suatu kejadian

Rij = Return (produksi simplisia)

i = 1,2,3 (1=Temulawak, 2=Pegagan, 3=Mahkota Dewa)

32 Penilaian untuk kedua bisnis tersebut memiliki perbedaan, yaitu :

(1) Penilaian Risiko pada Kegiatan Spesialisasi

Penilaian risiko didasarkan pada pengukuran penyimpangan (deviation) terhadap return dari suatu komoditi. Beberapa pengukuran yang dapat digunakan untuk pengukuran penyimpangan diantaranya adalah varian (variance), standar deviasi (standard deviation), dan koefisien varian (coefficient variance). Ukuran-ukuran tersebut merupakan Ukuran-ukuran statistik. Menurut Elton dan Gruber( 1995), penilaian risiko terhadap kegiatan spesialisasi adalah sebagai berikut :

Variance

Pengukuran variance dari return merupakan penjumlahan selisih kuadran dari return dengan Expected Return dikalikan dengan peluang setiap kejadian. Nilai variance dapat ditulis dengan rumus (Elton dan Gruber, 1995):

σ²

=

∑pi(Ri

-

Ři)

2Dimana :

Dimana :

σ2 = Variance dari return komoditi

pij = Peluang suatu kejadian setiap bulannya

Rij = Return pada masing-masing kejadian

Ři = Expected Return dari setiap komoditi

i = 1,2,3 (1=Temulawak, 2=Pegagan, 3=Mahkota Dewa)

j = 1,2,3 (1=kondisi tinggi, 2=kondisi normal, 3=kondisi rendah)

Dari nilai variance dapat menunjukkan bahwa semakin kecil nilai variane maka semakin kecil penyimpangan sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut.

Standard Deviation

33 Dimana :

σ2

= Variance atau penyimpangan dari masing-masing komoditi σ = Standars deviantion dari setiap komoditi

i = 1,2,3 (1=Temulawak, 2=Pegagan, 3=Mahkota Dewa)

Coefficient Variation

Coefficient Variation diukur dari rasio standard deviation dengan return yang diharapkan (expected return). Semakin kecil coefficient variation maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Rumus coefficient variation adalah (Elton dan Gruber,1995):

CV = σ/Ři

Dimana :

CV = Coefficient variation dari setiap komoditi σ = Standard deviation dari setiap komoditi Ři = Expected return dari setiap komoditi

i = 1,2,3 (1=Temulawak, 2=Pegagan, 3=Mahkota Dewa)

(2) Penilaian Risiko pada Kegiatan Diversifikasi

Kegiatan usaha diversifikasi tidak terlepas dari risiko. Risiko yang dihadapi dalam usaha diversifikasi dinamakan risiko portofolio (portofolio risk). Pengukuran untuk risiko portofolio dapat dilakukan dengan penggabungan

variance dari beberapa kegiatan usaha. Jika investasi digunakan untuk dua

komoditi maka variance gabungan dapat dituliskan sebagai berikut (Elton dan Gruber, 1995):

Cavariance antara kedua aktiva i dan j dihitung dengan menggunakan

persamaan sebagai berikut :

Keterangan : σ2

p =Variance portofolio untuk investasi dua simplisia yang digabungkan

σij = Covariance antara investasi dua komoditi yang digabungkan

k = Fraction portofolio pada investasi komoditi i (simplisia temulawak)

34 ρij = Nilai koefisien korelasi diantara komoditi i dan j

Nilai koefisien korelasi investasi komoditi diantara i dan j (

ρ

ij) mempunyainilai maksimum positif satu (+1) dan minimum negatif (-1). Beberapa kemungkinan korelasi diantara dua komoditi diantaranya sebagai berikut :

1. Nilai koefisien korelasi positif satu (+1) mempunyai arti bahwa kombinasi dari dua komoditi i dan j selalu bergerak bersama-sama.

2. Nilai koefisien korelasi negatif satu (-1) mempunyai arti bahwa kombinasi dari dua komoditi i dan j selalu berlawanan arah.

3. Nilai koefisien korelasi sam dengan nol (0) mempunyai arti bahwa kombinasi dari dua komoditi i dan j tidak ada hubungan satu sam lain.

4. Nilai koefisien korelasi sama dengan 0,5 mempunyai arti bahwa kombinasi dari dua komoditi i dan j tidak ada hubungan sama sekali.

Beberapa nilai koefisien korelasi tersebut dapat menunjukkan bagaimana risiko portofolio yang dihadapi dibandingkan dengan risiko masimg-masing komoditi atau spesialisasi. Jika terdapat tiga komoditi, yaitu komoditi 1, 2 dan 3 maka bobot untuk ketiga komoditi adalah wa, wb dan wc dengan jumlah ketiga bobot adalah satu (wa+wb+wc = 1). Besarnya expected return gabungan kombinasi tiga komoditi dapat dituliskan sebagai berikut (Diether, 2009) :

E(rp) = w1E(ra) + w2E(rb) + w3E(rc)

Dimana :

E(rp) = Expected return gabungan ketiga investasi (1, 2 dan 3) W1 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 1

W2 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 2

W3 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 3

E(r1) = Expected return dari investasi komoditi 1

E(r2) = Expected return dari investasi komoditi 2

E(r3) = Expected return dari investasi komoditi 3

i = 1,2,3 (1=Temulawak, 2=Pegagan, 3=Mahkota Dewa) Nilai variance gabungan ketiga komoditi dapat dituliskan sebagai berikut (Diether 2009) :

σ2(r

p) = w12σ2(r1) + w22σ2(r2) + w32σ2(r3) + 2w1w2 covar (r1, r2) + 2w1w3 covar

(r1,r3) + 2w2w3 covar (r2, r3)

Dimana : σ2

35 σ2

(r1) = Variance investasi komoditi 1

σ2(r

2) = Variance investasi komoditi 2

σ2

(r3) = Variance investasi komoditi 3

w1 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 1

w2 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 2

w3 = Bobot atau fraction portofolio pada investasi komoditi 3

covar (r1, r2) = Covariance antara investasi 1 dan 2, diperoleh

dengan rumus : ρ12σ1σ2dimana ρ12 diasumsikan nilainya +1

covar (r1, r3) = Covariance antara investasi 1 dan 3, diperoleh

dengan rumus : ρ13σ1σ3dimana ρ13 diasumsikan nilainya +1

covar (r2, r3) = Covariance antara investasi 1 dan 3, diperoleh

dengan rumus : ρ23σ2σ3dimana ρ23 diasumsikan nilainya +1

σ1 = Standar Deviation komoditi 1

σ2 = Standar Deviation komoditi 2

σ3 = Standar Deviation komoditi 3

36

V

GAMBARAN UMUM KEBUN UNIT KONSERVASI

BUDIDAYA BIOFARMAKA (UKBB)

5.1 Sejarah Perusahaan

Pusat Studi Biofarmaka merupakan suatu lembaga yang meneliti dan mengembangkan tanaman biofarmaka. Pusat Studi Biofarmaka berlokasi di Taman Kencana, Bogor. Pusat Studi Biofarmaka memiliki tiga sub divisi yaitu kebun Unit Konsevasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) sebagai tempat budidaya tanaman biofarmaka dan produksi simplisia basah dan simplisia kering, Laboratorium Pelayanan sebagai tempat penelitian dan pengembangan tanaman biofarmaka, dan PT Biofarmaka Indonesia sebagai unit yang bergerak dalam kegiatan produksi obat yang berbahan baku tanaman biofarmaka untuk dikomersialkan.

Penelitian ini dilakukan di Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) dibangun pada tahun 1999 dengan luas lahan sekitar 2,8 hektar. Luas lahan untuk masing-masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas lahan untuk Beberapa Komoditi di UKBB

No. Komoditi Luas Lahan (m2)

1. Temulawak 100

2. Jahe 30

3. Tempuyung 13

4. Temuputih 20

5. Kunyit 66

6. Kencur 40

7. Pegagan 60

8. Brotowali 30

9. Sambiloto 10

10. Meniran 10

11. Sidaguri 30

12. Mahkota Dewa 900

13. Jati Belanda 2000

14. Lidah Buaya 10

15. Mengkudu 10

Sumber : Kebun Unit Konsevasi Budidaya Biofarmaka (UKBB), 2011

37 terdiri dari beberapa bagian yaitu areal display tanaman biofarmaka, areal budidaya (produksi) tanaman biofarmaka, serta areal pembibitan dan koleksi. Beberapa tanaman biofarmaka telah melakukan uji kandungan bioaktif sebagai bahan obat yang dilakukan pada laboratorium layanan di Pusat Studi Biofarmaka IPB.

Sub divisi PT Biofarmaka Indonesia sebagai Satuan Usaha Akademik (SUA) bertugas mengembangkan produk dan membuat contoh-contoh produk, baik berbasis penelitian dan paten serta memberikan berbagai informasi mengenai biofarmaka. Seiring dengan berkembangnya manajemen sub divisi dan adanya keinginan untuk mempertajam tujuan Pusat Studi Biofarmaka IPB mengsinegiskan komersialisasikan produk biofarmaka dan pelayanan masyarakat serta adanya permintaan dari para stekholder, maka pada tahun 2005 dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Biofarmaka Indonesia atau disingkat dengan PT Biofarindo.

PT Biofarmaka Indonesia berlokasi di Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor. Lokasi PT Biofarmaka Indonesia cukup strategis karena berada di pusat Kota Bogor. Bangunan PT Biofarmaka Indonesia masih menjadi satu dengan Pusat Studi Biofarmaka (PSB) karena PT Biofarmaka Indonesia merupakan Satuan Usaha Akademik (SUA) Pusat Studi Biofarmaka.

Adapun lokasi kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka di Blok C, Kebun Percobaan Cikabayan, Kampus IPB Dramaga. Kebun PT Biofarmaka Indonesia merupakan Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) yang merupakan salah satu unit dari Pusat Studi IPB.

5.2 Organisasi dan Manajemen Kebun UKBB

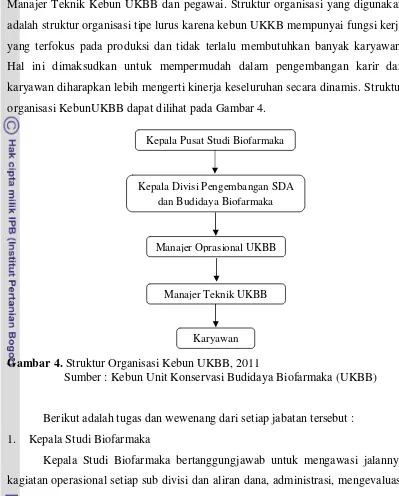

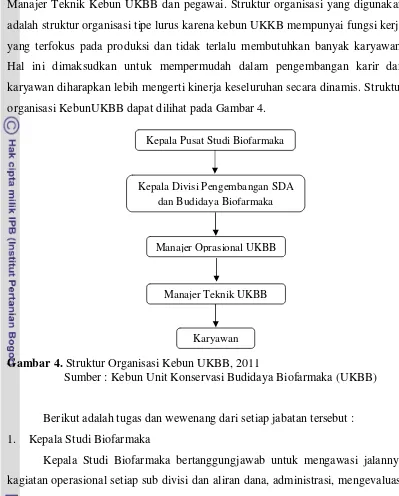

38 Manajer Teknik Kebun UKBB dan pegawai. Struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi tipe lurus karena kebun UKKB mempunyai fungsi kerja yang terfokus pada produksi dan tidak terlalu membutuhkan banyak karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengembangan karir dan karyawan diharapkan lebih mengerti kinerja keseluruhan secara dinamis. Struktur organisasi KebunUKBB dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kebun UKBB, 2011

Sumber : Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB)

Berikut adalah tugas dan wewenang dari setiap jabatan tersebut : 1. Kepala Studi Biofarmaka

Kepala Studi Biofarmaka bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya kagiatan operasional setiap sub divisi dan aliran dana, administrasi, mengevaluasi seluruh kegiatan operasi setiap sub divisi, serta memberikan laporan secara berkala kepada para pemilik saham.

2. Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Budidaya Biofarmaka Kepala Divisi ini bertanggungjawab dalam mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan penggunaan sumber daya alam yang ada serta kebijakan mengenai budidaya biofarmaka.

Kepala Pusat Studi Biofarmaka

Kepala Divisi Pengembangan SDA dan Budidaya Biofarmaka

Manajer Oprasional UKBB

Manajer Teknik UKBB

39 3. Manajer Operasional UKBB

Manajer Operasional UKBB bertanggungjawan atas semua kegiatan yang dilakukan dalam kebun UKKB. Manajer Operasional UKBB juga bertugas melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan.

4. Manajer Teknik UKBB

Manajer Teknik UKBB bertanggungjawab dalam kegiatan khususnya teknik budidaya tanaman biofarmaka pada kebun UKBB mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Manajer Teknik bertugas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh karyawan kebun.

5. Karyawan

Karyawan produksi bertanggungjawab dalam melaksanakan semua proses budidaya tanaman biofarmaka yang telah diarahkan oleh Manajer Teknik UKBB mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen serta melakukan proses pasca panen. Selain itu, karyawan kebun UKBB juga bertugas mencatat setiap jumlah produksi setiap panennya.

5.3 Sumber Daya Perusahaan dan Kebun

Sumber daya perusahaan merupakan seluruh sumberdaya atau asset yang dimiliki perusahaan, baik Sumber Daya Manusia (SDM)/karyawan, sumber daya fisik, dan aspek permodalan. Sumber daya kebun terdiri dari seluruh asset yang dimiliki oleh kebun seperti Sumber Daya Manusia (SDM)/pekerja, sumber daya fisik, dan tanaman biofarmaka.

5.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

40 itu harus mengerti bagaimana proses budidaya dan pasca panen tanaman biofarmaka.

5.3.2 Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik terdiri dari barang, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kebun UKBB yang mendukung dan melancarkan berbagai kegiatan dalam kebun. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kebun UKKB adalah rumah untuk yang penjaga kebun, musholla, rumah plastik untuk pembibitan, dan lahan seluas 2,8 hektar yang terdiri atas arel display, areal pembibitan, areal penelitian, areal produksi. Gudang yang berfungsi untuk menyimpan peralatan kebun dan diatas gudang terdapat ruangan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan.

5.3.3 Aspek Permodalan

Modal merupakan salah satu aspek yang sangat berperan penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Modal awal yang digunakan oleh kebun UKBB dalam menjalankan usahanya berasal dari Pusat Studi Biofarmaka IPB berupa pinjaman. Namun untuk 2 tahun terakhir ini, kebun UKBB mampu mandiri dalam modal dan hampir tidak pernah melakukan pinjaman kepada Pusat Studi Biofarmaka IPB.

5.4 Unit Usaha

41 Gambar 5. Ruang Lingkup Kegiatan di Kebun UKBB, 2011

Sumber : Kebun Unit Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKBB) 5.4.1 Pengadaan Bahan Baku

Dalam melakukan aktivitasnya, UKBB membutuhkan bahan baku berupa bibit tanaman biofarmaka. Bibit tanaman biofarmaka diperoleh dari pemasok utama yaitu Pusat Studi Biofarmaka IPB dan pemasok lainnya. Namun untuk saat ini, kebun UKKB berusaha mandiri dalam hal pengadaan bahan baku khususnya bibit tanaman biofarmaka dengan cara membudidayakan bibit sendiri.

5.4.2 Teknik dan Teknologi pada Kebun

Pada kebun, proses produksi dibagi menjadi dua bagian yaitu proses budidaya dan proses pasca panen. Proses budidaya pada tanaman biofarmaka terdiri dari :

a. Persiapan lahan

Persiapan lahan yang dilakukan berupa pembersihan lahan dari berbagai tanaman pengganggu dan pembuatan bedengan untuk tanaman temulawak dan pegagan. Setelah itu, dilakukan pemupukan lahan dengan memberikan pupuk kandang.

b. Pembibitan

Pembibitan dilakukan di tempat terpisah dari lahan untuk budidaya. Pembibitan tanaman biofarmaka dilakukan di polibag yang berukuran kecil dan diletakkan di di lahan yang dilindungi dengan jaring yang berwarna hitam. Luas areal pembibitan ini 350 m2. Setelah bibit telah siap dipindahkan, maka bibit dikelurkan dari polibag.

c. Penanaman

Setelah bibit siap untuk di pindahkan ke lahan yang lebih besar, bibit dikeluarkan dari polibag. Umur temulawak yang sudah siap untuk dipindahkan adalah tiga minggu dan telah tumbuh tunas. Umur pegagan yang sudah siap untuk dipindahkan adalah dua minggu sedangkan bibit mahkota dewa yang siap untuk

Input Proses

Budidaya

Proses Pasca panen

42 dipindahkan adalah 1,5 bulan. Setelah dipindahkan, tanaman harus tetap diperhatikan dan dilakukan perawatan terhadap tanaman tersebut.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan untuk tanaman biofarmaka berupa penyiangan atau pemisahaan tanaman dari gulam-gulam pengganggu. Penyiraman dilakukan apabila tanah terlalu kering karena panas yang berkepanjangan. Saat ini, kebun UKBB mulai mencoba memberikan pemupukan pada saat pemeliharaan dengan tujuan agar tanaman tumbuh subur dan berkembang dengan baik.

e. Panen

Panen terhadap tanaman biofarmaka dilakukan secara manual. Untuk tanaman rimpang khususnya temulawak dipanen pada umur sembilan bulan atau pada musim kemarau. Pemanenan temulawak dilakukan dengan cara mencabut tanaman tersebut dari tanah dengan cangkul berbentuk garpu .Setelah temulawak dicabut dari tanah maka dilakuakan penyortiran yang dilakukan dengan cara pemisahan tanah dari tanaman temulawak tersebut. Pemanen untuk pegagan (daun) dilakukan setelah tanaman berumur 3 bulan. Pegagan dipanen dengan hanya memangkas daun pegagan dengan menggunakan sabit atau pisau.

Panen untuk jenis tanaman buah khususnya mahkota dewa hanya dengan memetik buah mahkota dewa tersebut dari pohonnya. Mahkota dewa yang telah bisa dipanen adalah yang telah berwarna merah dan tidak busuk. Setelah tanaman biofarmaka dipanen, maka tanaman biofarmaka harus melalui proses pasca panen sebelum dilakukan pengolahan untuk dijadikan obat herbal. Proses pasca panen pada tanaman biofarmaka pada kebun terdiri dari :

a. Sortasi

Tanaman biofarmaka yang telah dipanen atau disebut simplisia harus dilakukan sortasi terlebih dahulu. Sortasi ini dilakukan untuk memisahkan benda asing yang terdapat pada simplisia seperti tanah pada tanaman rimpang, batu, dan memisahkan antara tanaman yang busuk atau jelek.

b. Pencucian

43 Temulawak4, pencucian dilakukan secara bertahap pada bak pencucian yang bertingkat dan pada air yang mengalir. Minimal banyak bak pencucian yang disediakan untuk pencucian sebanyak tiga bak. Tidak berbeda jauh dengan tanaman rimpang (temulawak), simplisia yang berasal daun juga harus dilakukan pencucian. Simplisia yang berasal dari buah (mahkota dewa) jarang dilakukan pencucian karena ummnya setelah dilakukan sortasi langsung dilakukan perajangan.

c. Perajangan

Perajangan hanya dilakukan pada simplisia yang berasal dari rimpangan (temulawak) dan buah (mahkota dewa). Perajangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan dilakukan dengan membujur. Perajangan dilakukan dengan alat mesin perajang atau secara manual dengan arah rajangan yang seragam ketebalan 5-7 mm atau sesuai keinginan pasar. Ukuran ketebalan perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika terlalu tipis akan mengurangi kandungan bahan aktifnya dan jika terlalu tebal akan mempersulit proses pengeringannya5. Di kebun UKKB perajangan hanya menggunakan pisau yang tajam.

d. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan simplisia , karena selain memperpanjang daya simpan juga menentukan kualitas simplisia6. Pengeringan yang dilakukan pada kebun UKKB dengan dua tahap. Tahap pertama, pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari. Tahap kedua, pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan oven. Proses pengeringan melalui dua tahap ini bertujuan untuk mendapat kualitas yang sesuai dengan standarisasi yang diberikan oleh Badan POM yaitu simplisia yang baik untuk bahan obat adalah yang memiliki kadar air sama atau dibawah 10 persen.

e. Pengemasan

Setelah pengeringan, maka harus segera dilakukan pengemasan untuk menghindari penyerapan uap air kembali. Pengemasan dilakukan dengan kantong